Описание в былинах внешнего облика, одежды и работы Микулы Селяниновича . Готовые сочинения по литературе. 5-8 классы

С большой любовью и восхищением изображён Микула Селянинович во всех известных былинах о нём. Интересно использованы средства художественной выразительности и в портрете, и в описании одежды этого богатыря.

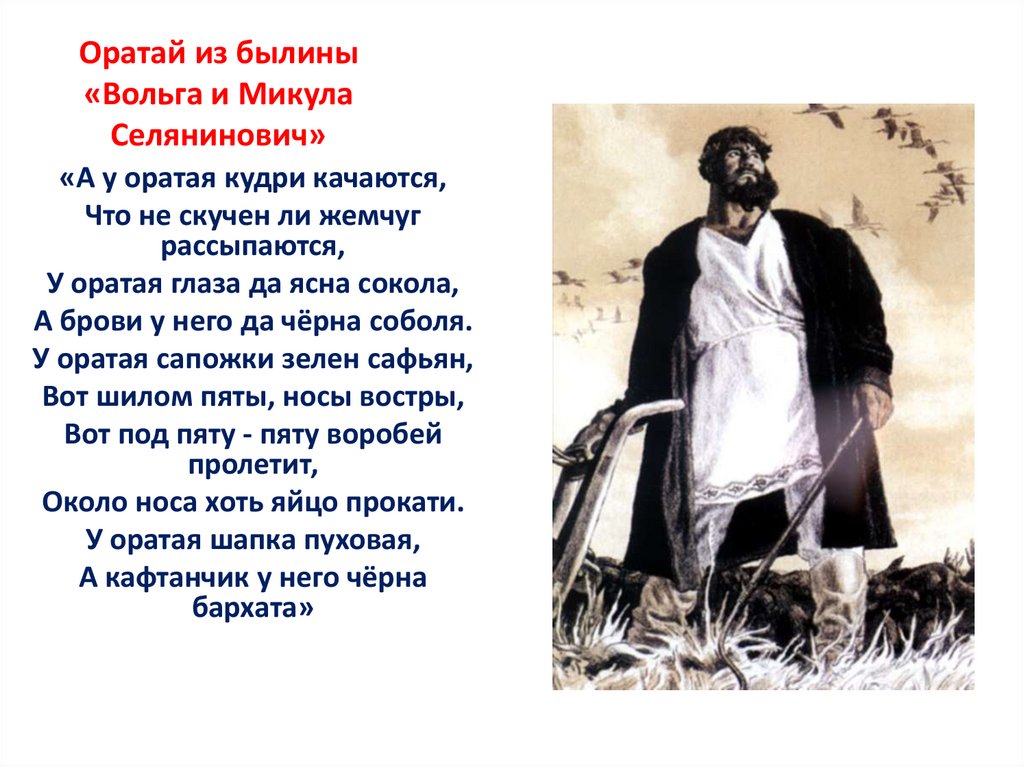

Красив богатырь-землепашец: кудри у него жемчужные, глаза ясные, брови густые и чёрные:

А у оратая кудри качаются,

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются.

У оратая глаза да ясна сокола,

А брови у него да чёрна соболя.

Скачен жемчуг – значит, отборный жемчуг, круглый, ровный. Любуется Микулой Селяниновичем народный сказитель – много ярких и красивых эпитетов и сравнений для этого нашёл!

Подробно, в деталях описывается одежда могучего пахаря. Сапожки у Микулы сшиты из сафьяна – из мягкой эластичной козлиной кожи: у оратая сапожки зелен сафьян, шилом пяты, носы востры, около носа хоть яйцо прокати, под пяту воробей пролетит. Каблуки (пяты) сапожек сравниваются с шилом – они тонкие и острые, как шило. Если под его пяту воробей пролетит, значит, его каблуки не только тонкие, но и очень высокие. А носы у сапожек такие ровные и гладкие, что можно яйцо прокатить. Вот каким нарядным мы видим вышедшего в поле оратая – он оделся как на праздник! А всё потому, что древний сказитель умело подобрал много замечательных эпитетов и сравнений.

Каблуки (пяты) сапожек сравниваются с шилом – они тонкие и острые, как шило. Если под его пяту воробей пролетит, значит, его каблуки не только тонкие, но и очень высокие. А носы у сапожек такие ровные и гладкие, что можно яйцо прокатить. Вот каким нарядным мы видим вышедшего в поле оратая – он оделся как на праздник! А всё потому, что древний сказитель умело подобрал много замечательных эпитетов и сравнений.

В былине дано описание работы оратая в поле.

Как орёт в поле оратай – посвистывает,

А бороздочки он да помётывает,

А пенья-коренья вывёртывает,

А большие-то каменья в борозду валит.

Мы находим подробное описание каждой детали:

Сошка у оратая кленовая,

Омешики на сошке булатные,

Присошечек у сошки серебряный,

А рогачик-то у сошки красна золота.

Если современный человек захочет разобраться в этих подробностях, получится вполне определённая картина: на кленовой сохе пахаря есть металлические наконечники (омешики), которые сделаны из самого крепкого металла – из булата; при сохе есть серебряный присошечек – лопатка для отворота земли, а сама рукоятка у сохи (рогачик) сделана из золота.

И, конечно же, почти в каждом предложении встречаются постоянные эпитеты: чистое поле, синие моря, тёмные леса, ракитовый куст, дружинушка хоробрая. С их помощью можно ёмко и кратко показать и охарактеризовать всё что угодно. Например, когда мы встречаем сочетание добрый конь, сразу понимаем, что конь у богатыря Микулы – очень сильное, умное, выносливое и преданное животное.

У оратая кобыла соловая,

Гужики у неё да шелковые.

Соловая кобыла – это лошадь светло-коричневой масти, хвост и грива у которой белого цвета. Микула на своей кобыле «пенья-коренья вывёртывает», а большие каменья не объезжает стороной, как это обычно делают крестьяне, а валит их в борозду вместе со вспаханной землёй, словно и не замечает их. Красиво работает оратай – любуется его трудом былинный рассказчик. Все художественные средства выразительности в былине подчёркивают его любовь и уважение к могучему былинному богатырю.

Конспект урока по литературе в 7 классе на тему «Былина «Вольга и Микула Селянинович» | План-конспект урока по литературе (7 класс) на тему:

Конспект урока по литературе «Былина «Вольга и Микула Селянинович»

Цели урока:

1. Сформировать у учеников представление о художественных особенностях былины.

Сформировать у учеников представление о художественных особенностях былины.

2. Рассмотреть особенности построения сюжета и обрисовки героев в былине.

3. Дать понятие об эпическом герое.

4. Отрабатывать умение выявлять основные свойства характера героя, Составлять его характеристику (устно).

Проблемный вопрос урока: Какой теме посвящена былина? Кого можно назвать её подлинным героем?

Ход урока

1. Постановка целей урока:

— Сегодня нам предстоит:

1) проанализировать былину “Вольга и Микула Селянинович”;

2) определить тему былины;

3) выяснить, кто является её подлинным героем;

4) рассмотреть те средства, с помощью которых создаётся образ героя;

5) учимся давать характеристику героя и выразительно читать былину.

2. Актуализация опорных знаний (опрос по домашнему заданию).

1. Что такое былина?

2. Какие темы поднимались в былинах?

3. Кто является героем былин?

4. Кого называют богатырём?

3. Слово учителя.

Слово учителя.

— Исследователи русских былин разделили былинных богатырей на два типа: на “старших” и “младших” богатырей. “Старшие” богатыри – это воплощение стихий, титанических сил, которые уже получили очертания человеческого образа, но всё ещё остались силою мировою. Некоторые из этих богатырей ближе к людям, другие – дальше от людей, ближе к эпохе мифов.

Один из самых древних богатырей – Святогор, обитающий на святых горах, который хочет передать свою силу Илье Муромцу. Заметим, что Илья отказывается принять всю силу Святогора, принимает только полсилушки. Древнейшую былинную троицу дополняют Волх Всеславьевич и Михайло Потык.

Былинный образ Волха Всеславьевича не менее древний, чем образ Святогора. Волх – это волхв, умеющий “вражбу чинить”, то есть ворожить, мудрый кудесник, волшебник, родившийся от змея (что по древним языческим представлениям являлось признаком мудрости). О его рождении и подвигах рассказывается в былине “Волх Всеславьевич”. Волх – оборотень, обладающий способностью обвёртываться в сокола, волка, тура, муравья. Такая способность была присуща языческому божеству охоты.

Такая способность была присуща языческому божеству охоты.

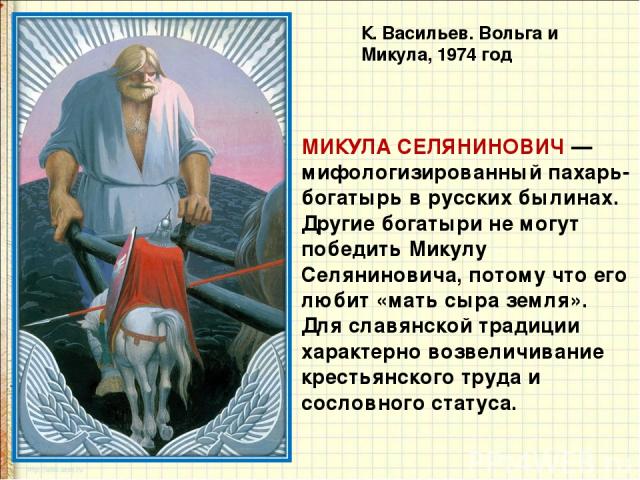

Позже имя Волх превратилось в имя Вольга. Исследователи считают, что в былине о Вольге и Микуле воссозданы не просто образы князя и крестьянина, а двух языческих богов: бога охоты (Волх-Вольга) и бога земледелия (Микула). Микула носит отчество Селянинович – от слова “селянин”, то есть крестьянин, живущий в селе.

4. Анализ заглавия былины. Постановка проблемного вопроса.

— Обратите внимание на заглавие. Что необычно? (В заглавии имена двух героев.)

— Кого можно назвать подлинным героем былины?

— Чтобы ответить на этот вопрос, перечитаем некоторые фрагменты былины и посмотрим, как построены её сюжет и композиция, так как именно в них – авторское отношение к героям.

5. Анализ сюжета и композиции былины.

1) О ком эта былина? Что отражается в её названии?

(О Вольге Святославовиче и богатыре Микуле Селяниновиче. Они – главные герои былины.)

2) О чём рассказывает былина? Какова её тема?

(В былине повествуется о встрече двух героев и их невольном состязании. )

)

3) Как разворачиваются события? (Как развивается сюжет?)

(Сюжет прост: молодой Вольга Святославович отправляется со своей дружиной “за получкою” (за данью) в подаренные ему города. В поле он встречает могучего пахаря и, узнав от него, что в тех городах “мужички да всё разбойнички”, зовёт богатыря с собой. Богатырь соглашается, но прежде просит убрать с борозды сошку – “бросить сошку за ракитов куст”. И оказывается, что это никому не под силу, кроме самого пахаря. Только после этого происходит настоящее знакомство Вольги с чудо-богатырём и определяется его имя: “Молодой Микула Селянинович”.)

— В ваших учебниках представлен вариант, который заканчивается тем, что Вольга, изумляясь мощи пахаря, спрашивает, как его зовут, и откуда он. Существует также много вариантов, в которых рассказывается, как Вольга с Микулой поехали в жалованные князю города. Стали они “по городу похаживать”. А горожане стали “поговаривать”: не Вольги с дружиной они боятся, а боятся того, что “третьёво дни” у них был и их побил (см. в тексте эпизод, где Микула рассказывает о своих злоключениях в названных городах).

в тексте эпизод, где Микула рассказывает о своих злоключениях в названных городах).

Вольга назначает своим наместником Микулу.

Существуют также варианты. В которых Микула спасает от гибели Вольгу. Затем князь угощает Вольгу и отпускает от себя в Киев.

Смысл этой былины именно в таком окончании. В отдалённой губернии центральная власть не имеет реальной силы. Всё решает отношение местных жителей к тем решениям, которые принимаются в Киеве. Вольга видит это и предпочитает оставить наместником Микулу.

Былина о Вольге и Микуле – новгородская. Исследователи относят её возникновение к XIV-XV векам. Доказательством является смысл былины: Новгород признавал лишь те решения киевского князя, которые были любы новгородцам. Также Вс. Миллер считает доказательством происхождения былины картину пахоты. Именно в Новгородской. Псковской, Олонецкой губернии почва после расчистки леса была усеяна кореньями, которые нужно было вывёртывать и в борозду валить, и валунами, которые приходилось огибать при пахоте. Огромная соха чудесного богатыря Микулы могла сама выворачивать коренья.

Огромная соха чудесного богатыря Микулы могла сама выворачивать коренья.

Как видите, Вольга и Микула противопоставлены друг другу. Но по одному сюжету не определишь, в чём смысл этой былины, почему для изображения могучего богатыря Микулы Селяниновича понадобилось сопоставление его с Вольгой.

Попробуем проследить, как выстраивается сопоставление Вольги и Микулы композиционно (т. е. как располагаются части былины, как обрисованы образы героев).

4) С чего начинается былина?

(С зачина: читаем первое четверостишие, обращаем внимание на сопоставление “когда…солнце…тогда…Вольга…”)

5) Что мы дальше узнаём о Вольге? (Читаем следующую строфу.)

(Герой пытается проникнуть везде под видом рыб, птиц и зверей – подчёркивается его чудесное происхождение: от женщины и змея.)

— Это описание обычно для былины о Вольге – великом охотнике, маге и военном вожде, совершающем поход в чужую землю. В данной былине это описание подчёркивает противопоставление Вольги простому крестьянину Микуле.

— Итак, уже в начале былины Вольга противопоставлен Микуле.

6) Что служит завязкой действия? (Читаем третью строфу)

(Вольга собирает “дружинушку хоробрую” и отправляется за данью с подаренных ему городов.)

7) Как развивается действие?

(Вольга встречает в поле оратая-богатыря.)

8) Что же поражает Вольгу?

(Вольгу и его дружину полражает сила крестьянина и могущество его коня.)

9) Рассмотрим, как создаётся образ богатыря Микулы. (Читаем 4 строфу)

(1. Гипербола: три дня ехали, услышав голос Микулы.

2. Описание кобылы Микулы (читаем 5 строфу)

3. Постоянные эпитеты.)

— Чем необычно это описание?

(В описании кобылы и орудий труда представлены наилучшие их качества: кобыла “соловая” (светло-жёлтая), “гужики у неё да шелковые”, “присошечек…серебряный”, “а рогачик-то…красна золота”)

4. Описание внешности Микулы (читаем 6 строфу)

(Используются сравнения: “кудри…что жемчуг”, “брови…чёрна соболя”, “глаза…ясна сокола”, “сапожки…зелён сафьян”. Он одет очень нарядно, по-праздничному.)

Он одет очень нарядно, по-праздничному.)

— Таким образом, описание Микулы выделяет его как главного героя, именно на нём сосредоточено главное внимание.

10) О характере героев многое можно сказать и из их диалога. (Читаем по ролям.)

(В словах Вольги отражается картина богатырского труда Микулы. В собственном рассказе Микулы также подтверждается непомерная сила (как он справился с мужиками). Именно поэтому Вольга предлагает Микуле сопровождать его.)

11) Как описывается дальнейший их путь? Что сопоставляется? (Читаем след. строфу)

(Сопоставляются кобыла Микулы и конь Вольги (зачитываем по тексту)).

12) Где действие достигает кульминации?

(Непредвиденное состязание в силе богатыря Микулы и “дружинушки хороброй”: попытка “повывернуть” сошку Микулы из земли и “бросить сошку за ракитов куст” повторяется трижды.)

— Прочитаем далее. Обратите внимание на приём градации (= нарастания).

— Кто выходит победителем? (Микула.)

13) Прерванное движение возобновляется, и снова обнаруживается преимущество рабочей кобылы пахаря перед боевым конём Вольги. Прочитайте следующие две строфы.

Прочитайте следующие две строфы.

Как понять слова Вольги во второй строфе?

(Он признаёт преимущество кобылы Микулы.)

14) Как мы убеждаемся в полной победе Микулы?

(Вольга спрашивает его имя.)

— Как Микула называет себя?

(Он называет своё имя не прямо, а со ссылкой на людей: “мужичков”.)

— Почему? Что значит это имя для “мужичков”?

(В их глазах имя Микулы значимо тогда, когда он совершает свой мирской труд крестьянина, являя чудесную богатырскую силу, на благо людей.)

— Таким образом, выделяется имя главного героя: оно оказывается в сильной позиции, завершая весь текст и перекликается с названием былины, подчёркивает приоритет Микулы Селяниновича как главного героя былины.

Получается, что обычный крестьянин Микула стоит выше князя Вольги.

15) Как вы думаете, благодаря каким своим качествам Микула заслужил такую любовь народа?

(1. Уважение к тяжёлому труду землепашца.

2. Истинный патриот родины, живущий её интересами. )

)

16) Зачем тогда введён образ Вольги?

(Через сопоставление с ним показать превосходство Микулы.)

— Микула – это эпический герой.

Эпический герой – герой былины, который действует в реальном историческом времени, обладает необыкновенной физической силой, воинской доблестью и мудростью.

6. Характеристика Микулы Селяниновича.

-? Основываясь на определении “эпического героя”, докажите, что Микула Селянинович является эпическим героем.

7. Итоги урока.

-? Какую характеристику вы могли бы дать русскому богатырю?

(Под запись: 1) человек недюжинной силы 2) идеал нравственности 3) истинный патриот родины, живущий её интересами.)

Домашнее задание: прочитать былину “Илья Муромец и Соловей-разбойник” или сделать иллюстрацию к былине “Вольга и Микула Селянинович”.

Мелкомасштабное моделирование подготовки нефтеносных песков трубопроводом или резервуаром с мешалкой: температура и механическая энергия | Журнал Canadian Petroleum Technology

Skip Nav Destination

01 января 2002 г.

Н. Ван;

Р.Дж. Микула

J Can Pet Technol 41 (01).

Номер бумаги: PETSOC-02-01-TB1

https://doi.org/10.2118/02-01-TB1

- Цитировать

- Посмотреть эту цитату

- Добавить в менеджер цитирования

- Делиться

- Твиттер

- MailTo

Получить разрешения

- Поиск по сайту

Цитирование

Ван Н. и Р.Дж. Микула. «Маломасштабное моделирование кондиционирования нефтеносных песков трубопроводом или резервуаром с мешалкой: температура и механическая энергия». J Can Pet Technol 41 (2002): нумерация страниц не указана. doi: https://doi.org/10.2118/02-01-TB1

J Can Pet Technol 41 (2002): нумерация страниц не указана. doi: https://doi.org/10.2118/02-01-TB1

Скачать файл цитаты:

- Менеджер ссылок

- EasyBib

- Подставки для книг

- Менделей

- Бумаги

- КонецПримечание

- РефВоркс

- Бибтекс

Расширенный поиск

Abstract

Промышленность по добыче нефтеносных песков переходит от кондиционирования в барабане при 80 °C к кондиционирования в трубопроводе, часто при значительно более низких температурах. Это более низкотемпературное кондиционирование может быть менее эффективным, требуя более длительного времени кондиционирования. Контролировать время кондиционирования в трубопроводе сложно, а неадекватное кондиционирование может привести либо к снижению извлечения, либо к повышению плотности пены, в зависимости от условий эксплуатации.

Введение

Под кондиционированием принято понимать отделение битума от минеральной матрицы в сочетании с нагнетанием воздуха. При низких температурах отделение битума может быть полным, но недостаточное присоединение воздуха может привести к плохому извлечению битума.

Обычно эксперименты по экстракции проводятся в небольшой установке, где выполняются различные перемешивания, аэрация и добавление воды в попытке имитировать коммерческий процесс экстракции. Качество пены и извлечение битума, определенные в этих экспериментах, позволяют исследовать тенденции в зависимости от типа руды, химического состава воды, температуры и других переменных процесса. В предыдущих исследованиях изучались различные факторы, влияющие на эффективность экстракции, но ограничения в протоколе периодической (или мелкосерийной) экстракции часто ограничивают обсуждение влиянием только на извлечение (2–6) .