Николай Гумилев появился в Доме-музее Марины Цветаевой

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Культура

18.08.2021 22:27

Поделиться

Наталья Лебедева

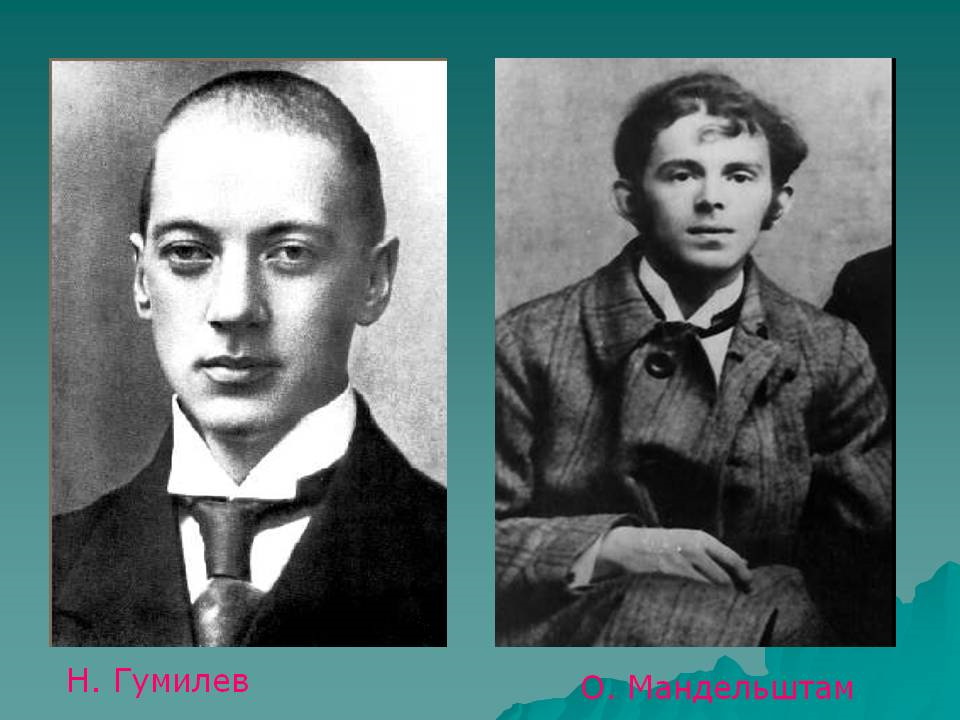

Поэт, переводчик, критик и путешественник Николай Гумилев никогда не был в этом доме в Борисоглебском переулке и не был лично знаком с Мариной Цветаевой. Но его появление здесь спустя 135 лет после рождения и 100 лет после трагической гибели, не случайно. Хотя бы потому, что все сотрудники музея любят его стихи, как призналась директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук. Хотя, наверняка, не так сильно, как любила сама хозяйка этого дома.

Олеся Курпяева

Для Марины Цветаевой, по ее собственному определению, Гумилев был «поэтом с историей». А его смерть она восприняла как огромную потерю для русской культуры. В «Истории одного посвящения» Цветаева так и написала: «боговдохновенный мастер», «скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества».

Николай Гумилев — один из рецензентов первого сборника Цветаевой «Вечерний альбом». «Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна… Эта книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов», — читаем мы в Гумилевском сборнике статей «Письма о русской поэзии», представленном на выставке. Пожалуй, с этого и началось их «знакомство».

Большой интерес проявляла Цветаева к Гумилеву и как к человеку, близкому Анне Ахматовой. Гумилев был любимым поэтом Константина Родзевича и Николая Гронского, с которыми судьба тесно свела Цветаеву в эмиграции. Эти незримые связующие ниточки попыталась распутать куратор выставки Мария Степанова.

«Николай Гумилев прошел очень сложный путь творческого развития и совершенствования, начав с «минимума» — сборника «Путь конквистадоров» — и закончив «максимумом» — великой книгой русской поэзии, сборником «Огненный столп», — рассказывает она.

Пять разделов выставки — пять этапов становления Гумилева как поэта. Каждое новое жизненное испытание делало его лишь сильнее, и поэт вставал на новую ступень мастерства. Противостояние с литературной богемой и отстаивание права своего голоса, борьба за женские сердца, непреодолимая тяга к путешествиям, война и, наконец, борьба с забвением. Имя поэта, его книги 70 лет были под запретом, но сила слова Гумилева вновь одержала победу.

Каждое новое жизненное испытание делало его лишь сильнее, и поэт вставал на новую ступень мастерства. Противостояние с литературной богемой и отстаивание права своего голоса, борьба за женские сердца, непреодолимая тяга к путешествиям, война и, наконец, борьба с забвением. Имя поэта, его книги 70 лет были под запретом, но сила слова Гумилева вновь одержала победу.

Все начинается со сборника стихов «Путь конквистадоров», который юный поэт напечатал в 300 экземплярах. На выставке представлен тот, что Гумилев подарил своему учителю и наставнику Иннокентию Анненскому. Тут же его чернильница, которую сохранила его вторая жена Анна Николаевна Гумилева (Энгельгардт).

Больше всего мемориальных предметов на стенде, рассказывающем о любовях поэта. Как писала в своих воспоминаниях Иоганнес фон Гюнтер, Николай Гумилев «почти постоянно был влюблен, пользовался большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой». Среди его муз талантливейшие женщины — Лариса Рейснер, Ольга Арбенина, Нина Шишкина. ..

..

Каждая новая любовь для него была словно поединком. Свои отношения с Анной Ахматовой он называл не иначе как «битвой глухой и упорной». На выставке можно увидеть письмо Анны Ахматовой к Гумилеву, в котором они обсуждают погоду, нехватку денег и решают, что бы заложить. Так жизненно и просто. Рядом фотография их маленького сына Льва, будущего историка и философа Льва Гумилева, и его игрушки, купленные заботливым отцом. Тут же лото, в которое играли в семье Гумилевых.

Каждое новое жизненное испытание делало Николая Гумилева лишь сильнее

Об африканских приключениях Гумилева рассказывают вещи из коллекции путешественника Николая Носова, который повторил африканский путь поэта 100 лет спустя. В Африке Гумилев был четыре раза. Этот континент стал для него одновременно и лекарством от любви, и источником вдохновения, и объектом научного исследования. Он всерьез интересовался местным фольклором и собирал местные реликвии, которые сейчас хранятся в Кунсткамере. Не зря же Цветаева его называла «отцом кенгуру в русской поэзии».

Во время воинской службы Гумилев проявил себя храбрым офицером, получив два Георгиевских креста. Жаль, что на выставке представлена лишь их копия. Зато можно увидеть сборник «Колчан», вышедший в свет в 1916 году.

Жизнь поэта, невольника чести, оборвалась рано и трагически. Свой сборник «Огненный столп» он не увидел изданным. Рядом с томиком его стихов лежит «Илиада» Гомера, которую Гумилев взял с собой в тюрьму, но у него ее быстро отобрали.

Кстати

В Доме Гумилевых в Бежецке скоро должен открыться первый музей поэта в стране. Еще одна маленькая победа — получено разрешение поставить памятник Гумилеву в Кронштадте. Тоже первый в стране.

Российская газета — Федеральный выпуск: №188(8539)

Поделиться

ЛитератураГид-парк

Цветаева Марина Ивановна, подробная биография

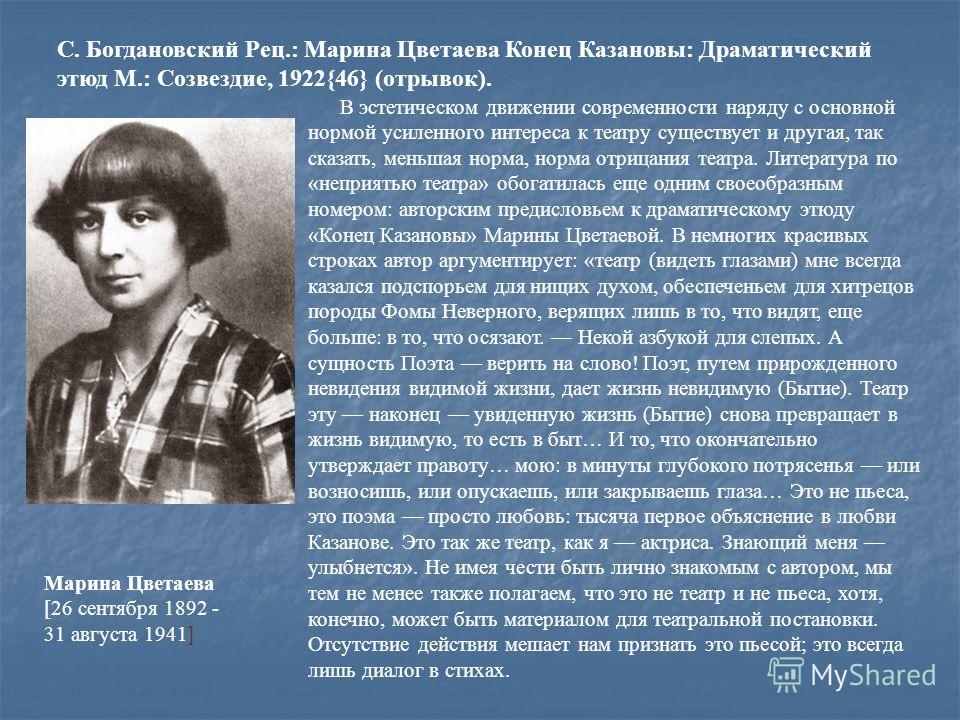

(1892-1941) русский поэт

«Одна великая женщина, может быть, самая великая из всех живших когда-нибудь на свете, с отчаянной яростью вырыдала:

Всяк дом мне чужд,

всяк храм мне пуст. ..

..

Имя этой женщины — Марина Цветаева». Так написал об этом выдающемся поэте спустя несколько десятилетий после ее гибели другой известный поэт — Евгений Евтушенко, угадав, может быть, главную трагедию ее жизни, трагедию одиночества и ощущение своей ненужности. Его же словами можно определить и то, чем являлась Марина Цветаева для русской поэзии: «Марина Ивановна Цветаева — выдающийся профессионал, вместе с Пастернаком и Маяковским реформировавшая русское стихосложение на много лет вперед. Такой замечательный поэт, как Ахматова, которая так восхищалась Цветаевой, была лишь хранительницей традиций, а не их обновителем, и в этом смысле Цветаева выше Ахматовой».

Марина родилась в семье ученого-филолога Ивана Владимировича Цветаева, профессора Московского университета, который оставил по себе самую большую память тем, что основал Музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке. Мать, Мария Александровна Мейн, талантливый музыкант, ученица Рубинштейна, происходила из обрусевшей польско-немецкой семьи.

У Марины и ее сестры Аси было счастливое безмятежное детство, которое закончилось с болезнью матери. Та заболела чахоткой, и врачи предписали ей лечение в мягком климате за границей. С этого времени у семьи Цветаевых началась кочевая жизнь. Они жили в Италии, Швейцарии, Франции, Германии, и девочкам приходилось учиться там в разных частных пансионах. 1905 год они провели в Ялте, а летом 1906 года мать умерла в их доме в Тарусе.

Осенью Марина записалась в интернат при Московской частной гимназии. Она это сделала вполне сознательно, чтобы как можно реже бывать в их осиротевшем доме. Тема одиночества и смерти становится одной из главных в ее творчестве, начиная с ранних стихов. Конечно, это не относится к самым первым стихам Марины, которые она начала писать с шести лет. Но уже в семнадцатилетнем возрасте Марина Ивановна Цветаева пишет, обращаясь к Создателю: «Ты дал мне детство лучше сказки, И дай мне смерть в семнадцать лет!»

По стихам Марины Цветаевой можно узнать ее чувства и настроения в тот или иной период жизни, ее интересы и увлечения. Она много читала, но чтение это было бессистемным: книги по истории, искусству, научные трактаты — все подряд и вперемешку. С раннего детства Марина прекрасно знала языки и с одинаковой легкостью читала и даже писала стихи как на русском, так и на французском и немецком языках. Натура романтическая и впечатлительная, любила придумывать себе кумиров, которые с годами менялись.

Она много читала, но чтение это было бессистемным: книги по истории, искусству, научные трактаты — все подряд и вперемешку. С раннего детства Марина прекрасно знала языки и с одинаковой легкостью читала и даже писала стихи как на русском, так и на французском и немецком языках. Натура романтическая и впечатлительная, любила придумывать себе кумиров, которые с годами менялись.

В тринадцать лет Марина пережила кратковременное увлечение революционной романтикой, и ее героем стал лейтенант Шмидт, имя которого в 1905 году было у всех на устах. Ему на смену пришел Наполеон и его незадачливый сын, герцог Рейхштадтский. Марина Цветаева вообразила себя бонапартистской, повесила у себя в комнате портреты своих кумиров, а в 16 лет даже поехала в Париж, где прослушала в Сорбонне летний курс истории старофранцузской литературы.

В ее жизни были и другие герои — реальные и придуманные, которых, впрочем, объединяло одно общее качество: все они были страстными, ищущими натурами — бунтарями, как и она сама.

Одни из ее литературных кумиров менялись в разные периоды жизни, другие остались навсегда. С детства она зачитывалась Пушкиным, но никогда не любила «Евгения Онегина». Потом открыла для себя Гёте и немецких романтиков. Среди своих современников боготворила Бориса Пастернака, А. Ахматову, которую называла «златоустая Анна всея Руси». Особое чувство Марина Ивановна Цветаева испытывала к А. Блоку. Она ему поклонялась как поэту и была влюблена в него, посвятив Блоку несколько прекрасных стихов.

В 1916 году Марина уже стала известным поэтом, а первая книга ее стихов — «Вечерний альбом» — вышла в 1910 году. Стихи Цветаевой заметили и одобрили такие известные поэты, как Валерий Брюсов, М. Волошин, Николай Гумилев. Особую поддержку оказал ей М. Волошин, с которым она подружилась, несмотря на большую разницу в возрасте.

В 1911 году Марина Ивановна Цветаева ушла из гимназии и уехала в Коктебель к Волошину, дом которого всегда был открыт для всех начинающих и маститых писателей, поэтов, художников, музыкантов. Там Цветаева встретилась с Сергеем Эфроном. Его родители были революционерами, погибли, и Сергей вырос сиротой. Это был романтичный и доверчивый человек, каким и остался до конца жизни.

Там Цветаева встретилась с Сергеем Эфроном. Его родители были революционерами, погибли, и Сергей вырос сиротой. Это был романтичный и доверчивый человек, каким и остался до конца жизни.

Следующий, 1912 год оказался для Цветаевой насыщенным радостными событиями. Она вышла замуж за Сергея Эфрона, родила дочь Ариадну и в тот же год выпустила второй сборник стихов — «Волшебный фонарь». Несмотря на печальную утрату, которую Марина Цветаева испытала в сентябре 1913 года, когда скончался ее отец, она наконец-то обрела душевное равновесие, и ее жизнь в течение последующих пяти-шести лет была невероятно счастливой. Это был «роман с собственной душой», как она писала потом. В этот период в частном издательстве Сергея Эфрона вышел новый сборник ее стихов — «Из двух книг». В стихах Марины Цветаевой появились новые, более уверенные интонации. Она ощутила себя настоящим российским поэтом, начала писать свободно и раскованно. В 1916 году написала много стихов о Москве.

В это время уже шла Первая мировая война. Муж Цветаевой, ушел на фронт братом милосердия, ездил на санитарном поезде, бывало, рисковал жизнью.

Муж Цветаевой, ушел на фронт братом милосердия, ездил на санитарном поезде, бывало, рисковал жизнью.

Весной 1917 года в жизни Цветаевой произошли существенные изменения. Она совершенно не интересовалась политикой и Февральскую революцию встретила безучастно. В апреле у них с Эфроном родилась вторая дочь, которую Цветаева хотела назвать в честь Ахматовой Анной, но передумала, — ведь «судьбы не повторяются», — и девочку назвали Ириной.

Осенью в Москве стало совсем трудно жить, и в самый разгар Октябрьской революции Цветаева с Эфроном, который незадолго до этого получил звание прапорщика, уехали в Крым к М. Волошину. Когда через некоторое время Марина Цветаева вернулась в Москву за детьми, обратного пути в Крым уже не было. С этого времени она надолго разлучилась со своим мужем. В январе 1918 года он тайно заезжал на несколько дней в Москву, чтобы повидаться с семьей перед тем, как отправиться в армию Корнилова. Ее муж, белый офицер, теперь стал для Цветаевой прекрасной мечтой, «белым лебедем», героическим и обреченным.

После его отъезда она осталась одна с детьми среди разрухи и лишений, пыталась устроиться на работу, добыть продукты, чтобы как-то прокормить детей. Они голодали, болели, и скоро младшая Ирина умерла от истощения.

Марина Цветаева была в отчаянии, не видела никакого выхода, но писать стихи не переставала, как будто отчаяние придавало ей еще больше вдохновения. С 1917 по 1920 год она написала более 300 стихотворений, большую поэму-сказку «Царь-Девица», шесть романтических пьес, сделала множество записей-эссе. Впоследствии все критики утверждали в один голос, что в этот период ее талант буквально расцвел, вопреки обстоятельствам. И тогда же в ее поэзии опять возникли трагические мотивы — они не могли не появиться в тех условиях, в которых жила Цветаева, в полной неизвестности о судьбе мужа; впрочем, она не сомневалась, что он убит. И еще одна тема постоянно возникала в ее творчестве — это тема разлуки.

Но в поэзии Марины Ивановны Цветаевой было и другое: она была насыщена истинно народными мотивами, темами и образами. Однажды на вопрос дочери, откуда в ее творчестве появились все эти народные интонации, Марина Цветаева ответила: «России меня научила Революция», а в своей тетради оставила полушутливую запись: «Очередь — вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты». В ее стихах и поэмах родина представала хотя и суматошной и разухабистой, но в то же время величественной, какую невозможно не любить.

Однажды на вопрос дочери, откуда в ее творчестве появились все эти народные интонации, Марина Цветаева ответила: «России меня научила Революция», а в своей тетради оставила полушутливую запись: «Очередь — вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты». В ее стихах и поэмах родина представала хотя и суматошной и разухабистой, но в то же время величественной, какую невозможно не любить.

14 июля 1921 года из Чехии вернулся И. Эренбург и привез письмо от Сергея Эфрона, который прошел с белой армией весь путь от начала до конца, остался жив и оказался в Праге, где в то время учился в Пражском университете. Цветаева приняла решение ехать к нему.

Уже на следующий год она с дочерью оказалась в Берлине, который в то время считался центром русской эмиграции. Там собрались многие писатели, которые уехали из России во время революции, туда же приезжали и советские прозаики и поэты, когда между Советской Россией и Германией установились дипломатические отношения. Так что в Берлине кипела активная литературная жизнь, было много русских издательств, проводились встречи и литературные вечера. Цветаева пробыла в Берлине два с половиной месяца, здесь она наконец встретилась с мужем, который приехал из Праги, и успела написать больше двадцати стихотворений, в которых с новой силой раскрылся ее лирический талант.

Цветаева пробыла в Берлине два с половиной месяца, здесь она наконец встретилась с мужем, который приехал из Праги, и успела написать больше двадцати стихотворений, в которых с новой силой раскрылся ее лирический талант.

После Берлина началась уже настоящая эмиграция Марины Цветаевой в Чехии, где они с Эфроном прожили три года и где родился их сын Георгий (Мур). Об этой стране Цветаева всегда вспоминала с теплотой, хотя жили они там в большой бедности. Но нищенское существование не могло заглушить поэтического настроя Цветаевой. Теперь главной темой ее творчества становится философия и психология любви, причем не только той любви, которая соединяет мужчину и женщину, а любви ко всему, что есть на свете.

В Чехии Марина Цветаева, кроме лирических стихов, завершила начатую еще в Москве поэму-сказку-притчу-трагедию-роман в стихах, как определяла это произведение она сама — «Молодец» — о могучей, всепобеждающей любви девушки Маруси к упырю в облике добра молодца. Одновременно Цветаева начала работать над другими крупными произведениями — «Поэмой Горы», «Поэмой Конца», трагедией «Тезей» и поэмой «Крысолов». Так она постепенно начала переходить от малых жанров к большим.

Так она постепенно начала переходить от малых жанров к большим.

Жизнь в Чехии была относительно спокойной, но, может быть, этим она и угнетала Цветаеву. Она чувствовала свою оторванность от мира, от большой литературы, хотя и вела переписку со своими друзьями. Марина Цветаева устала от столь долгого уединения и все чаще задумывалась о том, чтобы уехать во Францию.

1 ноября 1925 года Марина приехала наконец в Париж и поселилась там с детьми, пока Эфрон заканчивал учебу в Праге, у своих знакомых в бедной квартирке в таком же бедном, неприглядном районе. В Париже жить семье было не по средствам, поэтому приходилось селиться в пригородах или в маленьких деревушках. Хотя Марина Ивановна Цветаева много писала и ее произведения печатали, скромные гонорары едва покрывали самые необходимые расходы.

Во Франции они с Эфроном прожили тринадцать с половиной лет. Она стала уже признанным поэтом, в парижских клубах устраивали ее литературные вечера, на которые оказавшиеся в эмиграции русские люди приходили послушать ее стихи. Кроме того, Цветаева получила возможность общения, чего ей так не хватало в Чехии. Однако она так и не стала там своим человеком и фактически не поддерживала отношений с поэтами и прозаиками русского зарубежья. Ее отпугивала атмосфера, царившая в этих клубах и на собраниях. Оторванные от родины люди никак не могли смириться с тем, что они здесь никому не нужны и не интересны. Они постоянно выясняли между собой отношения, ссорились, распространяли сплетни. Многие из них откровенно завидовали успеху Цветаевой. Особенно напряженные отношения сложились у нее с З. Гиппиус и Дмитрием Мережковским только потому, что она была независимым человеком и не терпела, когда ей пытались навязать какие-то схемы.

Кроме того, Цветаева получила возможность общения, чего ей так не хватало в Чехии. Однако она так и не стала там своим человеком и фактически не поддерживала отношений с поэтами и прозаиками русского зарубежья. Ее отпугивала атмосфера, царившая в этих клубах и на собраниях. Оторванные от родины люди никак не могли смириться с тем, что они здесь никому не нужны и не интересны. Они постоянно выясняли между собой отношения, ссорились, распространяли сплетни. Многие из них откровенно завидовали успеху Цветаевой. Особенно напряженные отношения сложились у нее с З. Гиппиус и Дмитрием Мережковским только потому, что она была независимым человеком и не терпела, когда ей пытались навязать какие-то схемы.

Находясь в эмиграции, Марина Цветаева писала о России, постоянно думала о родине, но так и не могла решить мучительную для себя проблему, стоит ли ей возвращаться и будет ли она нужна там. Однако этот вопрос решил за нее Сергей Эфрон. Он очень тосковал по родине и все больше склонялся к мысли вернуться в Советский Союз. Он даже стал активным деятелем возникшей среди эмигрантов организации «Союз возвращения на родину».

Он даже стал активным деятелем возникшей среди эмигрантов организации «Союз возвращения на родину».

Первой в СССР в 1937 году уехала дочь Ариадна, а скоро и Сергей Эфрон. Марина Ивановна Цветаева снова осталась одна с сыном и больше полугода ничего не писала.

12 июня 1939 года Марина Цветаева вернулась в СССР. Их семья наконец снова воссоединилась, и они устроились жить в подмосковном Болшеве. Но эта последняя в ее жизни радость длилась недолго. В августе арестовали дочь, а в октябре — мужа, и она в который уже раз осталась одна с сыном. Сергей Эфрон, единственная любовь Марины Цветаевой, который так стремился вернуться на родину, был очень жестоко наказан за свою доверчивость. Цветаева больше никогда не увидела его. В официальном документе о посмертной реабилитации С. Эфрона указывается дата его смерти — 1941 год.

Великая Отечественная война застала ее за переводом Ф. Гарсиа Лорки. Но теперь работа прервалась. Потеряв всех своих близких, она безумно боялась за сына. В августе 1941 года они уехали в эвакуацию в г. Елабугу на Каме. Там найти работу оказалось еще труднее, чем в Москве. В архиве Союза писателей Татарии сохранилось отчаянное письмо Цветаевой, где она предлагала свои услуги по переводу с татарского в обмен на мыло и махорку. Ей не ответили, так как Союз писателей Татарии был тогда арестован в полном составе и там оставался только какой-то завхоз. Как рассказывали хозяева дома, где Цветаева остановилась с сыном, ее подкармливала жена местного милиционера, которой она помогала стирать.

Елабугу на Каме. Там найти работу оказалось еще труднее, чем в Москве. В архиве Союза писателей Татарии сохранилось отчаянное письмо Цветаевой, где она предлагала свои услуги по переводу с татарского в обмен на мыло и махорку. Ей не ответили, так как Союз писателей Татарии был тогда арестован в полном составе и там оставался только какой-то завхоз. Как рассказывали хозяева дома, где Цветаева остановилась с сыном, ее подкармливала жена местного милиционера, которой она помогала стирать.

Новые испытания оказались ей уже не по силам, ее воля к жизни с каждым днем становилась все слабее. Последней надеждой оставалась работа в Чистополе, где в основном жили эвакуированные московские литераторы. Там скоро должна была открыться столовая, и Цветаева написала заявление с просьбой принять ее туда посудомойкой. На этом заявлении стоит дата 26 августа 1941 года. А 31 августа она покончила с собой. Через три года на войне погиб и сын Цветаевой Георгий.

Такая страшная судьба выпала на долю Марины Цветаевой, одного из самых замечательных поэтов России. Она не собиралась умирать рано и всегда говорила: «Меня хватит на 150 миллионов жизней». Однако ей не пришлось дожить и одной.

Она не собиралась умирать рано и всегда говорила: «Меня хватит на 150 миллионов жизней». Однако ей не пришлось дожить и одной.

Жизнь и стихи русского поэта.

Реклама. контекст из

26 декабря 1976 г., раздел BR, стр. 1Купить репринты

Просмотр на timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.

Об архиве

Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.

Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.

Смерть Пастернака, очевидно, имела значение, выходящее за рамки индивидуальной трагедии его кончины. Остро свежи в памяти недавняя агония дела «Живаго», запретная Нобелевская премия и жестокое обращение с ним. Но это еще не было, говоря этим часто употребляемым выражением, «концом эпохи». Анна Андреевна Ахматова была еще жива. Когда она умерла в 1966 в возрасте 77 лет. окончательно опустился занавес над эпохой, начавшейся в 1890-х годах и — яркой именами Анненского, Блока, Цветаевой, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой и многих других — все более и более превращавшейся в признан не «Серебряным», а настоящим «Золотым» веком русской поэзии.

Но это еще не было, говоря этим часто употребляемым выражением, «концом эпохи». Анна Андреевна Ахматова была еще жива. Когда она умерла в 1966 в возрасте 77 лет. окончательно опустился занавес над эпохой, начавшейся в 1890-х годах и — яркой именами Анненского, Блока, Цветаевой, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой и многих других — все более и более превращавшейся в признан не «Серебряным», а настоящим «Золотым» веком русской поэзии.

Ахматова пережила самый безрадостный период сталинских репрессий и умерла в преддверии, ознаменованного процессом Синяйского-Даниэля, очередной жесточайшей репрессии, которая, как никогда не повторится, длится до сих пор.

Во многих отношениях ее жизнь была жизнью постороннего. Ей суждено было ассоциироваться с Санкт-Петербургом, она родилась за тысячи миль к югу, в пригороде Одессы. Ее настоящая фамилия была Горенко. Когда ее отец, военно-морской инженер, возражал против того, чтобы она подписывалась его именем под своими каракулями, она демонстративно взяла диковинную фамилию Ахматова, принадлежавшую ее прабабушке, потомку татарских князей Золотой Орды. имя у нее очень подходящее. Личная жизнь Ахматовой была одной долгой борьбой против засилья одного мужчины-эксплуататора за другим. В ее объявлении

имя у нее очень подходящее. Личная жизнь Ахматовой была одной долгой борьбой против засилья одного мужчины-эксплуататора за другим. В ее объявлении

Кларенс Браун, профессор сравнительного литературоведения в Принстоне, автор «Мандельштама». Замечательная биография, Аманда Хейт относится к этой теме сдержанно и тем самым усиливает ее воздействие на читателя, ведь нельзя не заметить, что Ахматова была часто побежденной, но в конечном счете победоносной героиней борьбы за освобождение женщин.

За свою долгую жизнь (1889-1966) у нее редко была крыша над головой, которая принадлежала ей, даже в своеобразном местном смысле принадлежности. С большим сопротивлением она в конце концов стала женой поэта Николая Гумилева, который добивался ее неоднократными попытками самоубийства, к которым у него был талант. Они произвели на свет ее единственного ребенка. Брак состоял из отсутствия, потрясений, поэтической любви/ненависти (она совершила солецизм, будучи лучшим поэтом) и Формы; восемь лет спустя, роспуск. С этого момента у нее появилось несколько «мужей», как она любила их называть, законных и незаконных, и они приносили, хотя и небольшой эмоциональный покой, по крайней мере

С этого момента у нее появилось несколько «мужей», как она любила их называть, законных и незаконных, и они приносили, хотя и небольшой эмоциональный покой, по крайней мере

В жизни Ахматовой, по-видимому, были и «дети», ибо последняя великая поэтесса России зарабатывала часть своего приюта своего рода присмотром за детьми и тратила на ее маленьких подопечных степень теплоты, не всегда доступную ее единственной истинное потомство. Во время террора, когда ее сын Лев Гумилев, ныне известный ученый, был арестован КГБ. чтобы совладать с ней, она компенсировала раннее пренебрежение, превратив свою жизнь в попытку освободить его. Как и многие другие отчаянные писатели, она дошла до сочинения стихов, восхваляющих Сталина. Но даже продавшись этому последнему угнетателю, она ухитрилась продемонстрировать мятежную женскую свободу, ибо стихи (технически далеко не соответствующие ее стандартам) представляют собой отвратительную смесь словесных и звуковых клише, едва идентифицируемых как ахматовские, но явно приемлемых для неподчиненных. слишком привередливый получатель. Ее сын выбрался, наконец, но только через четыре года после смерти Сталина. Ахматова была встревожена, когда среди «ее» собрания сочинений, изданного за границей русскими учеными-эмигрантами, объективность которых она

слишком привередливый получатель. Ее сын выбрался, наконец, но только через четыре года после смерти Сталина. Ахматова была встревожена, когда среди «ее» собрания сочинений, изданного за границей русскими учеными-эмигрантами, объективность которых она

Современные советские рассказы о жизни Ахматовой как писательницы должны содержать некоторую вариацию формулы: «ее творческая карьера шла извилистым путем». Смысл этого в том, что она то оказывалась в фаворе, то не в фаворе у полиции мыслей, могла и не могла публиковаться. Она начинала как «акмист», группа молодых поэтов, которые, подобно футуристам, восстали против господствующего влияния русских символистов. Ее муж Гумилев был наставником этой группы, а Осип Мандельштам, самая настоящая родственная душа, которая, кажется, у нее когда-либо была,

Анна Ахматова

Поэтическое паломничество. Аманда Хейт. Иллюстрированный. 213 стр. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. 10 долларов.

Анна Ахматова

Избранные стихи. Отредактировано с введением Уолтера Арндта. Иллюстрированный. 202 стр. Анн-Арбор, Мичиган: Ardis. Ткань, 10,95 долларов. Бумага, 3,95 доллара. ее величайший поэт. Ахматовой не нравились указы и предписания, как обеим этим соратникам, но можно утверждать, что она подошла ближе, чем кто-либо другой, к выполнению акмеистической программы ясной, логичной, приземленной поэзии.

Отредактировано с введением Уолтера Арндта. Иллюстрированный. 202 стр. Анн-Арбор, Мичиган: Ardis. Ткань, 10,95 долларов. Бумага, 3,95 доллара. ее величайший поэт. Ахматовой не нравились указы и предписания, как обеим этим соратникам, но можно утверждать, что она подошла ближе, чем кто-либо другой, к выполнению акмеистической программы ясной, логичной, приземленной поэзии.

Типичное стихотворение ее раннего периода представляет собой краткий лирический монолог говорящего, который оплакивает свою неспособность ответить какому-то возлюбленному или горько празднует ее свободу от необходимости делать это. К этим чувствам примешивалось христианское благочестие, часто выражавшееся в ритмах и манере народной поэзии. Одной из сильнейших черт нравственного характера Ахматовой было ее почти мистическое отождествление с русской землей, языком и народом. В том числе и русское православие. За обращение к темам любви и веры в своих стихах ее награда несколько раз описывалась, и не всегда партийными прихвостнями, как «наполовину монахиня, наполовину шлюха». Самое известное и опасное употребление этой фразы появилось в 1946 выступление тогдашнего царя культуры Андрея Жданова, который использовал ее позор как средство положить конец остаткам военного братания с западным №

Самое известное и опасное употребление этой фразы появилось в 1946 выступление тогдашнего царя культуры Андрея Жданова, который использовал ее позор как средство положить конец остаткам военного братания с западным №

Однако во время самой войны Ахматова пользовалась осторожной благосклонностью режима (она была эвакуирована самолет из блокадного Ленинграда) и повышенное поклонение народа из-за ее пылких стихов неповиновения немецким захватчикам. Эти стихи, которые сегодня помнят тысячи россиян, все еще благодарных за их утешение и вдохновение, являются словесными дубинками огромной риторической силы. Они были кем угодно, только не вымогательством, поскольку возникали из чувства единства с ее страной, по крайней мере столь же сильного, как чувство единства де Голля со своей. Она презирала тех, кто эмигрировал — она считала это дезертирством — и, похоже, никогда не собиралась уезжать. Ее ярость против нацистов была удвоена новостями из Англии, и она написала известное стихотворение, сравнивая блиц Лондона с игрой».

В слегка проветриваемый период в 10 лет между речью Хрущева с осуждением Сталина (1956 г.) и процессом Синяйского (1966 г.) у Ахматовой появилась возможность принимать посетителей без того, чтобы ее друзья и родственники были брошены в тюрьму и даже. в двух уже закончившихся случаях. выезжать за границу. В 1964 году ее снова приняли в Союз писателей, из которого ее исключили, и позволили через каких-то 50 лет поехать в любимую Италию за литературной премией. В июне следующего года. она совершила что-то вроде королевского путешествия по Европе в железнодорожном вагоне до почетной степени в Оксфорде.

Из всех многочисленных иностранных гостей Ахматовой в последние годы ее жизни никого, осмелюсь сказать, не встречали более близко и часто, чем Аманда Хейт, блестящая молодая английская студентка русской литературы американского происхождения, которая встретила свою большую подругу в 1964 году. , и теперь написал первую полномасштабную биографию. Она смогла опираться на свое близкое знакомство не только с Ахматовой, но и с большинством давних друзей Ахматовой, таких как одаренная Лидия Чуковская, и, что не менее важно, на собственное внушительное знание «советской действительности».

Людям на Западе, несомненно, надоедает постоянно повторять, что среда, в которой живет советский писатель, настолько отличается от нашей, что представляет собой практически иной мир. , на этом нельзя слишком настаивать. Предполагать, что стихотворение Ахматовой и стихотворение примерно одинаковой темы и достоинства, скажем, Ричарда Уилбура могли бы в каком-то смысле «читаться одинаково», значит быть слепым к самому фундаментальному факту, а именно к тому, что слова любой значимый современный российский подход имеет дополнительное измерение, измерение социальной и политической значимости. Таким образом, короткая лирика, которая покажется нам, прежде всего в переводе, воплощенной невинностью, может быть воспринята как своего рода событие, которым открываются или закрываются эпохи. Аманда Хейт прекрасно это понимает и способна объяснить истинный вес того, что в противном случае могло бы показаться пустяком.

Ее крючок представляет собой литературную биографию, и она наполнена информацией, которую нигде нельзя найти, например, об одной из самых значительных жизней современной литературы. Этого вполне достаточно для книги, но мне хотелось бы, чтобы какое-нибудь предварительное замечание подсказывало читателю, чего ожидать, особенно тому читателю, который, пролистывая затылок и отмечая, что почти ни один из них не упускает из виду значительного quotalien поэзии, мог бы разумно предположить. po,c что крючок тоже о поэзии как о поэзии. За некоторыми заметными исключениями, это не так. Это превосходное исследование поэтессы и ее окружения, и пространное цитирование произведения имеет своей целью разъяснение, подтверждение или иллюстрацию биографии автора. приветственное повествование.

Этого вполне достаточно для книги, но мне хотелось бы, чтобы какое-нибудь предварительное замечание подсказывало читателю, чего ожидать, особенно тому читателю, который, пролистывая затылок и отмечая, что почти ни один из них не упускает из виду значительного quotalien поэзии, мог бы разумно предположить. po,c что крючок тоже о поэзии как о поэзии. За некоторыми заметными исключениями, это не так. Это превосходное исследование поэтессы и ее окружения, и пространное цитирование произведения имеет своей целью разъяснение, подтверждение или иллюстрацию биографии автора. приветственное повествование.

Этот метид также может быть оправдан тем, что Ахматова была поэтессой-исповедальней давным-давно In letto. Мисс Хейт старательно отличает те стихи, которые передают подлинную биографическую информацию, от тех, которые только кажутся таковыми.

Аклуналова была огромным авторитетом в области творчества величайшего из русских поэтов Александра Пушкина, и ее поэзия во многом похожа на его стихи. По большому счету, это поэзия краткости, ясности и простоты, достигающая усилий большой эмоциональной силы при строжайшей экономии средств. Было замечено, в том числе и Мандельфтамом, что истинные источники ее творчества, по-видимому, лежат вовсе не в русской поэтической традиции, а в русском романе VV века. Переводить такую лаконичную и «прозаическую» поэзию на одном уровне довольно просто (младшие ученики языка могут читать Пушкина, в одном смысле, поразительно рано), но переводить на другой до безумия трудно. то есть как поэзия. Все его возвышенные качества объединяются в одно: плоскостность.

По большому счету, это поэзия краткости, ясности и простоты, достигающая усилий большой эмоциональной силы при строжайшей экономии средств. Было замечено, в том числе и Мандельфтамом, что истинные источники ее творчества, по-видимому, лежат вовсе не в русской поэтической традиции, а в русском романе VV века. Переводить такую лаконичную и «прозаическую» поэзию на одном уровне довольно просто (младшие ученики языка могут читать Пушкина, в одном смысле, поразительно рано), но переводить на другой до безумия трудно. то есть как поэзия. Все его возвышенные качества объединяются в одно: плоскостность.

Учитывая ее предназначение, описание жизни Ахматовой. Аманда Хейт, без сомнения, правильно решила передать стихи, освещающие ее текст, в простой, буквальной и лингвистически очень надежной форме. Ближе к концу крючка несколько стихотворений переведены в метр и рифму. Но буквальные прозаические версии, прочитанные в сочетании с биографическим повествованием, часто оказываются очень эффективными. Когда и ее сын, и Николай Пунин. «мужа», за которого она, кажется, искренне прислушивалась, были арестованы, Ахматова ответила циклом стихов, изданных на Западе под названием «Реквием». Вот перевод Аманды Хейт одного из стихотворений «Эпилога»:

Когда и ее сын, и Николай Пунин. «мужа», за которого она, кажется, искренне прислушивалась, были арестованы, Ахматова ответила циклом стихов, изданных на Западе под названием «Реквием». Вот перевод Аманды Хейт одного из стихотворений «Эпилога»:

Я узнал, как разваливаются лица, Низкие сиськи страха выпадают из глаз людей, Горе порока глубоко врезается в щеки Суровые характеры страданий, Теперь волосы серебристого цвета, теперь 7 горячо было пепельно-русым или черным раньше, Как улыбки исчезают смиренные уста И в сухом смехе ужас (whs. Я молюсь не только за себя, Но за всех, кто стоял со мной В диком холоде и июльском зное Там, под той слепой красной стеной. Читатель, интересующийся Ахматовой, может получить стереоскопический взгляд на ее поэзию посоветовавшись с ее недавно изданными «Избранными стихами», отредактированными и переведенными Вальтером Арндтом, удивительно одаренным эрудитом и, казалось бы, панглотом, создал удостоенную наград версию пушкинского «Евгения Онегина», новую версию «Фауста, » и многие другие выдающиеся переводы. Он крайне пренебрежительно относится к «буквальным» переводчикам, и в своем щедром выборе лирики Ахматовой он часто достигает английских стихов, которые точно воспроизводят просодические очертания оригинала. Том также содержит чувствительные (и просодический) перевод «Реквиема» и дословный, аннотированный вариант великого опуса Ахматовой «Поэма без героя» Карла Р. Проффера и Аси Хумески, который также является наиболее текстуально неопределённым и насыщенным аллюзиями из всех её произведений. Возможно, мы никогда не узнаем наверняка, что поэт имел в виду, чтобы включить это длинное стихотворение, но никто, интересующийся этой темой, не может позволить себе не заметить убедительный рассказ Аманды Хейт о его происхождении, имея в виду

Он крайне пренебрежительно относится к «буквальным» переводчикам, и в своем щедром выборе лирики Ахматовой он часто достигает английских стихов, которые точно воспроизводят просодические очертания оригинала. Том также содержит чувствительные (и просодический) перевод «Реквиема» и дословный, аннотированный вариант великого опуса Ахматовой «Поэма без героя» Карла Р. Проффера и Аси Хумески, который также является наиболее текстуально неопределённым и насыщенным аллюзиями из всех её произведений. Возможно, мы никогда не узнаем наверняка, что поэт имел в виду, чтобы включить это длинное стихотворение, но никто, интересующийся этой темой, не может позволить себе не заметить убедительный рассказ Аманды Хейт о его происхождении, имея в виду

Лев Гумилев: страсть, Путин и власть

Ежегодное обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, которое ежегодно произносится в сверкающем Георгиевском зале Кремля, представляет собой праздник величия, украшенный хрустальными люстрами и транслируемый в прямом эфире по телевидению. Более 600 высокопоставленных лиц заполняют зал в костюмированных нарядах: элегантные дизайнерские костюмы, головные уборы национальных меньшинств, лакированные башни из волос, платья Шанель, рясы, тюрбаны, погоны, всевозможные косы и нелепо высокие остроконечные шапки. Неловко сидя на маленьких белых стульях с жесткими спинками, собравшиеся высокопоставленные лица знают, что их ждут три часа изнурительного ораторского искусства.

Более 600 высокопоставленных лиц заполняют зал в костюмированных нарядах: элегантные дизайнерские костюмы, головные уборы национальных меньшинств, лакированные башни из волос, платья Шанель, рясы, тюрбаны, погоны, всевозможные косы и нелепо высокие остроконечные шапки. Неловко сидя на маленьких белых стульях с жесткими спинками, собравшиеся высокопоставленные лица знают, что их ждут три часа изнурительного ораторского искусства.

Когда президент выходит на сцену, публика бурно и продолжительно аплодирует. Отобранная элита России заполняет зал, зная, что их карьера, их доходы, их собственность и их будущее зависят от одного человека, и что эта речь будет содержать важные подсказки о том, в каком направлении движется их состояние.

Госслужащие ловят каждое слово Путина, чтобы услышать, какие программы будут финансироваться, а какие нет. Кремленологи следят за тем, кто рядом с кем сидит. Журналисты надеются, что Путин скажет что-нибудь угрожающее или непристойное (он часто так и делает), и это за считанные секунды станет хэштегом в Твиттере. А в декабре 2012 года все следили за тем, сможет ли Путин, который заметно прихрамывал во время встречи с президентом Израиля Шимоном Пересом и, по слухам, был нездоров, выдержать речь.

А в декабре 2012 года все следили за тем, сможет ли Путин, который заметно прихрамывал во время встречи с президентом Израиля Шимоном Пересом и, по слухам, был нездоров, выдержать речь.

Да, но почти никто не обратил внимания на самое главное в нем: на мимолетное упоминание непонятного обрусевшего латинского термина, брошенное в речь минут на пятом: «Хотелось бы, чтобы мы все ясно поняли, что Ближайшие годы будут решающими», — сказал Путин, намекая, как он часто делает, на какое-то крупное бедствие в будущем. «Кто возьмет на себя инициативу, а кто останется на периферии и неминуемо потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии, которую Лев Гумилев назвал пассионарность : способность двигаться вперед и принимать изменения».

Мимолетное упоминание Путиным покойного русского историка Льва Гумилева и это странное слово пассионарность мало что значило для непосвященных; но для тех, кто знаком с консервативными теориями национализма, которые драматически проникли в российскую политику после окончания холодной войны, это многое значило. Это был классический кремлевский сигнал, известный в американской политике как «собачий свисток», который использовался для передачи определенным группам сообщения, которое могли услышать только они. Это был способ в отрицательных выражениях заявить о том, чего Путин, вероятно, не мог сказать прямо, — о том, что определенные круги внутри государства пользуются его пониманием и поддержкой.

Это был классический кремлевский сигнал, известный в американской политике как «собачий свисток», который использовался для передачи определенным группам сообщения, которое могли услышать только они. Это был способ в отрицательных выражениях заявить о том, чего Путин, вероятно, не мог сказать прямо, — о том, что определенные круги внутри государства пользуются его пониманием и поддержкой.

Слово пассионарность трудно поддается простому переводу (пассионарность? пассионизм?), но те немногие, кто знал его происхождение, сразу обратили на него внимание. Прошло семь месяцев после инаугурации Путина на третий срок в качестве президента России, и он подавал тонкий сигнал элите о том, что новые идеи пришли к власти вместе с ним. Идеи, которые всего несколько лет назад могли бы считаться маргинальными или даже безумными, внезапно стали якорем его самой важной речи года. И эти идеи прояснились 15 месяцев спустя, в марте 2014 года, когда российские солдаты незаметно захватили аэропорты и транспортные узлы по всему Крыму, запустив эффект домино, который привел к войне на востоке Украины.

Путинское определение «пассионарности» (от латинского слова passio ) было несколько подчищено. «Движение вперед и принятие перемен» — это один из способов выразить то, что имел в виду Гумилев, хотя более точным было бы что-то вроде «способности к страданию». Это было слово с аллюзиями на Новый Завет и распятие, придуманное Гумилевым за 14 лет его пребывания в сибирских лагерях. В 1939 году, копая Беломорканал и ежедневно наблюдая, как заключенные умирают от истощения и переохлаждения, Гумилев изобрел свою теорию пассионарность . Определяющей чертой величия, как он напишет в книге « Этногенез и биосфера », которая обосновала его идеи (написанной в 1979 году и распространявшейся в самиздате до 1989 года), была жертвенность.

Наблюдение за заключенными, вынужденными вести себя как звери, чтобы выжить, научило его тому, что добродетели общества, дружбы и братства являются не признаком человеческого прогресса, а инстинктивным стремлением, общим для всех людей во все времена, отличать нас от них. .

.

Работая историком с конца 1950-х до конца жизни, Гумилев стал известным специалистом по степным племенам внутренней Евразии: скифам, хунну, гуннам, тюркам, хитаям, тангутам и монголам. В их истории зафиксирован не прогресс просвещения и разума, а скорее бесконечный цикл миграций, завоеваний и геноцида. Каждые несколько сотен лет кочевники уходили из степей, грабили цветущие королевства Европы, Ближнего Востока или Азии, а затем исчезали в тумане истории так же быстро, как и появились. Победителями в этой борьбе стали не те общества, которые лидировали в мире по технологиям, богатству и разуму. Вместо этого у них было то, что Макиавелли описал как virtù , или боевой дух, в то время как средневековый арабский философ Ибн Хальдун описывал племенную солидарность кочевников, разоряющих цивилизованные города, как asabiyya . Для Гумилева это была пассионарность .

Для Гумилева это была пассионарность .

В этой идее был зародыш нового русского национализма. В более поздние годы Гумилев прославлял евразийство, теорию, разработанную в 1920-х годах русскими ссыльными. Ностальгия по родине и травма, нанесенная большевистской революцией, заставили их отвергнуть идею о том, что Россия когда-либо может стать западной и буржуазной. Вместо этого, писали они, своим наследием он больше обязан свирепым кочевникам и степным племенам Евразии. Просвещение в виде передовых европейских социальных теорий довело Россию до геноцида и разрухи, а в дикости гуннов, тюрков, монголов была гармония. Степные земли и леса внутреннего континента традиционно находились под властью единого завоевательного имперского знамени. Русские, писали они, а теперь и Гумилев, были последним воплощением этого вневременного континентального единства.

Теории Гумилева стали эталоном для целого поколения сторонников жесткой линии в России, которые видят в его книгах шаблон для синтеза национализма и интернационализма, который мог бы стать основополагающей идеей новой Евразии, единственной политической единицы, обладающей во многом теми же границами, что и СССР.

Парадоксально, что видение нового союза было предложено кем-то, кто так много пострадал от рук старого. Лев Гумилев был сыном двух известных русских поэтов, Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году, и Анны Ахматовой, совести русского народа в самые мрачные дни сталинских репрессий. Он также был героем одного из величайших стихотворений 20-го века «Реквием».

Это было в 1938 году, в разгар сталинского террора, когда Льва, студента Ленинградского университета, арестовали в комнате общежития и отправили в арктический трудовой лагерь.

Уже 17 месяцев я плачу,

Зову тебя домой.

Я бросился к ногам палача,

Ты мой сын и мой ужас.

Лев мельком появляется в нескольких других стихотворениях Ахматовой, в то время как в его творчестве она занимает важное место. Каждый был тяжелым бременем для другого. Ахматова знала, что любые ее проступки аукнулись на ее сыне, и поэтому само его существование сковывало ее творческую свободу: она не могла не видеть в нем огромную ответственность и обузу своего поэтического дара, от которого — ради него — она отказывалась. пользоваться десятилетиями.

В годы советской идеологии, подчеркивавшей самоотверженный коллективизм и воющих широкогрудых героев, поэзия Ахматовой — с ее личной любовью, отчаянием и нежной тоской — была подрывной. Это был ее парадокс: безжалостная огласка, которую она придавала своей личной жизни. Это беспокоило Льва, героя «Реквиема», который любил указывать, что хотя речь идет о его смерти, поэма в основном о ней.

Это был ее парадокс: безжалостная огласка, которую она придавала своей личной жизни. Это беспокоило Льва, героя «Реквиема», который любил указывать, что хотя речь идет о его смерти, поэма в основном о ней.

«Я знаю, в чем проблема», — пожаловался он своей бывшей любовнице и подруге на всю жизнь Эмме Герштейн. «Ее поэтическая натура делает ее ужасно ленивой и эгоистичной». . . для нее моя смерть будет поводом для какой-нибудь надгробной поэмы: как она бедна, потеряла сына. Больше ничего.»

Привязанность Гумилева к Ахматовой кажется граничащей с невротической. Он закатывал истерики (даже в свои сорок с небольшим), если она игнорировала его, иногда упрекая или жалуясь на нее в своих письмах («Мама мне не пишет. Мне кажется, я снова стал жертвой психологических игр»). Он также сильно ревновал ее к другим мужьям и любовникам после смерти отца. После их первой встречи Герштейн сказал о Гумилеве, что он «не интересовался девушками. Он обожал свою мать». Возможно, это совпадение, но Гумилев женился только в 1967 лет, через год после смерти его матери.

Будучи сыном Ахматовой и Николая Гумилева, Лев вырос с чувством собственного достоинства, но от него требовалось оправдать их ожидания. Все имена, которые впоследствии станут синонимами современной русской поэзии, — Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Марина Цветаева — были близкими друзьями его матери и отца. Но самым судьбоносным для Гумилева стало знакомство с Мандельштамом.

В 1933 году сталинская террористическая машина начала действовать по всему СССР. Интеллигенция, уже жившая в изоляции и нищете, стала жить в страхе. Они отступили к приглушенным дискуссиям на кухнях, но даже там они не были в безопасности. В том же году Мандельштам сочинил о диктаторе настолько убийственно смешное и оскорбительное стихотворение, что решил его не записывать. Вместо этого он заставил свою жену и Герштейна запомнить это. Гумилев был одним из первых «слушателей» Мандельштама, по словам жены последнего Надежды, — одним из тех, кому поэт читал готовое произведение, чтобы получить первую реакцию. Она писала: «Так получилось, что все первые слушатели М. [Мандельштама] трагически кончились». Вскоре стихотворение разошлось, и всех, кто его слышал, одного за другим вызвали на допрос, в том числе и Гумилева. Вмешательство Пастернака, похоже, спасло жизнь Гумилеву после его ареста в 1935, но в 1938 году его снова арестовали и отправили в трудовой лагерь на рытье Беломорканала на крайнем севере России вместе с двумя другими «сообщниками», которые под пытками назвали друг друга членами террористической ячейки.

Вместо этого он заставил свою жену и Герштейна запомнить это. Гумилев был одним из первых «слушателей» Мандельштама, по словам жены последнего Надежды, — одним из тех, кому поэт читал готовое произведение, чтобы получить первую реакцию. Она писала: «Так получилось, что все первые слушатели М. [Мандельштама] трагически кончились». Вскоре стихотворение разошлось, и всех, кто его слышал, одного за другим вызвали на допрос, в том числе и Гумилева. Вмешательство Пастернака, похоже, спасло жизнь Гумилеву после его ареста в 1935, но в 1938 году его снова арестовали и отправили в трудовой лагерь на рытье Беломорканала на крайнем севере России вместе с двумя другими «сообщниками», которые под пытками назвали друг друга членами террористической ячейки.

Гумилев зорко следил за своей судьбой и судьбой товарищей «зэков» — жаргонное название заключенных. Позже, в серии журнальных статей и интервью, он с большим интересом и несколько странной отстраненностью рассказывал о том, как люди, взаимодействующие друг с другом, стремительно приближались к изначальному состоянию выживания.

Его теории о роли «природы» в социальных отношениях станут основой его более поздней академической карьеры. Какие типы отношений формировались у мужчин в состоянии чистой конкуренции за выживание? Лагерная жизнь была его лабораторией. И постепенно он пришел к пониманию того, что жизнь среди заключенных, хотя и жестокая и жестокая, не совсем гоббсовская — война всех против всех. Существовали определенные «законы» социальной организации, казавшиеся незыблемыми.

Гумилев заметил, что зэков , независимо от происхождения, образования или культурного уровня, все проявляли тенденцию объединяться в небольшие группы от двух до четырех человек. «Это настоящие консорциумы, — писал он, — члены которых обязаны помогать друг другу. Состав такой группы зависит от внутренней симпатии ее членов друг к другу». Члены этих небольших групп также защищали и приносили жертвы друг другу.

Этот процесс отделения порядка от хаоса, как он отметил, был универсальным. Например, половина заключенных лагеря были «уголовниками», то есть осужденными за обычные преступления, а не за политические, как это было у Гумилева и его окружения. Но и среди уголовников была тенденция отличать беззаконников от законопослушных: преступники делились на урки — преступники, которые подчинялись «законам», неформальному кодексу уголовников — и «хулиганы», которые не подчинялись. Возникновение общественного порядка из хаоса, свидетелем которого стал Гумилев, произвело на него глубокое впечатление и составило центральную часть теории истории, сделавшей его знаменитым.

Но и среди уголовников была тенденция отличать беззаконников от законопослушных: преступники делились на урки — преступники, которые подчинялись «законам», неформальному кодексу уголовников — и «хулиганы», которые не подчинялись. Возникновение общественного порядка из хаоса, свидетелем которого стал Гумилев, произвело на него глубокое впечатление и составило центральную часть теории истории, сделавшей его знаменитым.

Продолжая рубить бревна в вечной мерзлоте, наблюдая, как его сокамерники умирают от истощения и переохлаждения, он постепенно увлекся иррациональным в истории. Одним из примеров, который он часто упоминал в более поздних работах, был поход Александра Македонского через Евразию.

«Мне пришла в голову мысль о мотивах человеческих действий в истории», — сказал он позже. «Почему Александр Македонский проделал весь путь до Индии и Средней Азии, хотя он . . . не могли вернуть добычу из этих стран вплоть до Македонии? Внезапно мне пришло в голову, что что-то толкнуло его, что-то внутри него самого. Мне открылось, что у человека есть особый импульс, называемый пассионарностью».

Мне открылось, что у человека есть особый импульс, называемый пассионарностью».

Освобожденный в 1956 г. после двух отсидок в Сибири, Гумилев поступил на работу в Институт географии Ленинградского университета. Его первой публикацией стала трилогия по истории степных кочевников: Хунну , о кочевниках, терроризировавших династию Хань Китай, и Древние тюрки и Поиски мнимого царства , о монголах. Но его прозрение по поводу «пассионарности» осталось с ним. На протяжении десятилетий он не уставал рассказывать людям о своем прорыве, биологическом импульсе, толкающем мужчин на иррациональные поступки.

Его теории были в лучшем случае неортодоксальными, а в худшем — весьма эксцентричными. «Пассионарность» у Гумилева есть количественная мера умственной и идейной энергии, находящейся в распоряжении данного народа в данное время. Он полагал, что его можно рассчитать с помощью впечатляющих уравнений и нанести на график. Он даже присвоил ему символ в качестве математической переменной: пик.

Он полагал, что его можно рассчитать с помощью впечатляющих уравнений и нанести на график. Он даже присвоил ему символ в качестве математической переменной: пик.

В 1970 году Гумилев опубликовал в журнале «Природа» статью, в которой изложил идею «этноса» — чего-то подобного нации или этнической группе, — которую он охарактеризовал как самый основной элемент мировой истории. : национальная или этническая самоидентификация, которая является «феноменом настолько универсальным, что указывает на его глубокую основу». Опираясь на свои лагерные теории, он утверждал, что этносы — это не социальные явления, а скорее результат биологического инстинкта приобретения «стереотипа поведения» в раннем возрасте. «Нет ни одного человека на земле вне этноса», — любил говорить он. «Все без колебаний ответят на вопрос «кто ты?» «русский», «француз», «перс», «масаи» и т. д.».

Для Гумилева существование этносов было следствием «пассионарности» — инстинкта самоотречения. Что отличает этнос от мешанины языков, религий и исторического опыта, так это общая цель и готовность членов пожертвовать собой ради нее. Этносы, полагал он, всегда начинают с действий небольшой группы «пассионариев».

Этносы, полагал он, всегда начинают с действий небольшой группы «пассионариев».

Его теория была встречена резкой критикой со стороны советского академического истеблишмента, видевшего в его идеях биологическое объяснение социальных явлений, неприемлемый подход из-за его связи с нацизмом. Чтобы быть справедливым по отношению к Гумилеву, он не разрабатывал теорию национализма с расовой или этнической окраской, а лишь констатировал, что стремление идентифицировать себя с нацией настолько всепроникающе, что оно должно быть неотъемлемой частью человеческой природы.

В то время как его коллеги выступали против него, Гумилев получил поддержку с неожиданной стороны: чиновники из ЦК Коммунистической партии все чаще выступали в его поддержку. Одним из них был Лев Вознесенский, отец которого, будучи ректором Ленинградского университета, разрешил Гумилеву защитить диссертацию в 1949 году, прежде чем он сам подвергся чистке. Вознесенский был одним из сокамерников Гумилева по лагерю и поддерживал с ним связь. Позже он присоединился к центральному комитету и смог помочь другу своего отца. «Я бы только сказал, что большая часть его работ не увидела бы свет без помощи друзей друзей», — писал Вознесенский в мемуарах.

Позже он присоединился к центральному комитету и смог помочь другу своего отца. «Я бы только сказал, что большая часть его работ не увидела бы свет без помощи друзей друзей», — писал Вознесенский в мемуарах.

Но самым могущественным другом Гумилева, который не раз вмешивался от его имени в его частые жестокие стычки с соперничающими учеными, был Анатолий Лукьянов, будущий сторонник жесткой линии, в середине 1970-х занимавший высокий пост в Президиум Верховного Совета. В конце концов он стал председателем центрального комитета, а затем и председателем Верховного Совета.

Гумилев познакомился с Лукьяновым через Вознесенского. Лукьянов, страстный поклонник Ахматовой, предложил Гумилеву помощь в безобразной судебной тяжбе по поводу уничтожения ее архива. С этого времени они поддерживали тесный контакт вплоть до смерти Гумилева в 19 г.92.

Когда я встретился с Лукьяновым в Москве в 2009 году, он за чаем с пирожными в ресторане «Пушкин» вспоминал о своей дружбе с Гумилевым — убежденным антикоммунистом — и о том парадоксе, который это представлялось. В 1970-х Лукьянов был многообещающим советским бюрократом, сыгравшим важную роль в попытке государственного переворота 1991 года против Михаила Горбачева. Это разрушило его политическую карьеру и отправило его в тюрьму. Но он был сложным человеком. Хотя он был бескомпромиссным марксистом, он боготворил Ахматову. Он даже сделал аудиозапись, как Гумилев читает «Реквием», в конце концов.

В 1970-х Лукьянов был многообещающим советским бюрократом, сыгравшим важную роль в попытке государственного переворота 1991 года против Михаила Горбачева. Это разрушило его политическую карьеру и отправило его в тюрьму. Но он был сложным человеком. Хотя он был бескомпромиссным марксистом, он боготворил Ахматову. Он даже сделал аудиозапись, как Гумилев читает «Реквием», в конце концов.

Следующие два десятилетия Лукьянов будет защитником Гумилева. Споры с академическим истеблишментом иногда решались телефонным звонком из президиума Верховного Совета или ЦК. «Я всегда мог позвонить ленинградским чиновникам, которые зажимали [работу Гумилева], и они меня слушали», — сказал Лукьянов. «Это не было каким-то большим подвигом с моей стороны; просто я понимал значение Льва Гумилева и его работы».

Для Лукьянова теории Гумилева представляли нечто совершенно оригинальное: не национализм, не марксизм, а скорее третий путь — синтез национализма и интернационализма, подчеркивавший бессознательное сочувствие народов Советского Союза, тысячелетнее единство внутренней Евразии и скрытое недоверие к Западу. «Если охарактеризовать его партийно, — сказал Лукьянов, — Гумилев был интернационалистом. Он считал, что все влияния на русский народ — от половцев, китайцев и монголов — только обогащали нас . . . Среди настоящих коммунистов, знавших марксизм не понаслышке, у Льва Гумилева не было врагов».

Политические убеждения Гумилева теоретически легитимизировали национализм, вырвавшийся из краха коммунизма в конце 1980-х — начале 1990-х годов, создав научную (или псевдонаучную) основу для многих писателей-националистов. Его словарь «пассионарности», «дополнительности», «суперэтноса» и т. д. был поглощен политическим мейнстримом, и его теории стоят сегодня на стыке науки и власти. Его поддерживали как российские сторонники жесткой линии, так и самопровозглашенные республики. На его наследство претендовали грузинские, киргизские и азербайджанские националисты.

Его поддерживали как российские сторонники жесткой линии, так и самопровозглашенные республики. На его наследство претендовали грузинские, киргизские и азербайджанские националисты.

Лукьянов видел в гумилевском евразийстве продолжение СССР. «Дело в том, что евразийство, Евразия и Советский Союз — это совершенно другой мир», — сказал он. «При всем уважении, запад этого не понимает . . . Это огромная территория . . . Климат очень суров, поэтому индивидууму, западному индивидуалисту здесь жить невозможно. Так что был коллективизм — особые отношения».

Для человека, так много потерявшего от рук СССР, Гумилев тем не менее был на удивление озлоблен его распадом. Как и многие его сокамерники, им позже овладел странный патриотизм — необъяснимая верность родине (и даже режиму), укравшая его здоровье, годы и друзей. Это был тип стокгольмского синдрома, который породил необычайно странную ученость.

В жизни Гумилев был сложной фигурой, сопротивляющейся всякой поверхностной идеологической классификации.