сочинение по литературе на Сочиняшка.Ру

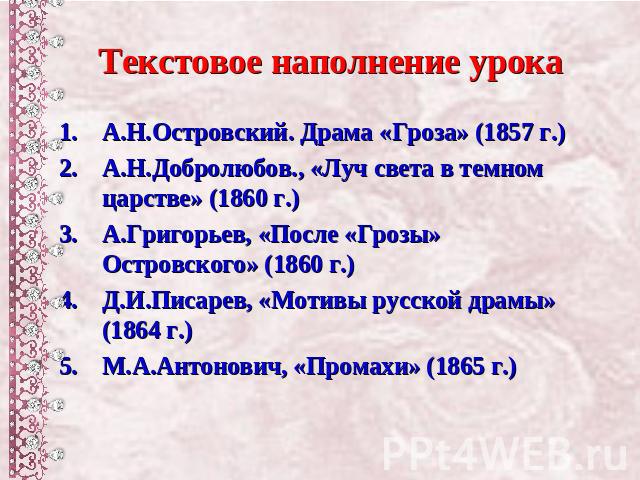

Пьеса А.Н. Островского «Гроза» вызвала у литературных критиков неоднозначные мнения. А.Н. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев, П.И. Мельников-Печерский по-своему рассматривали произведение.

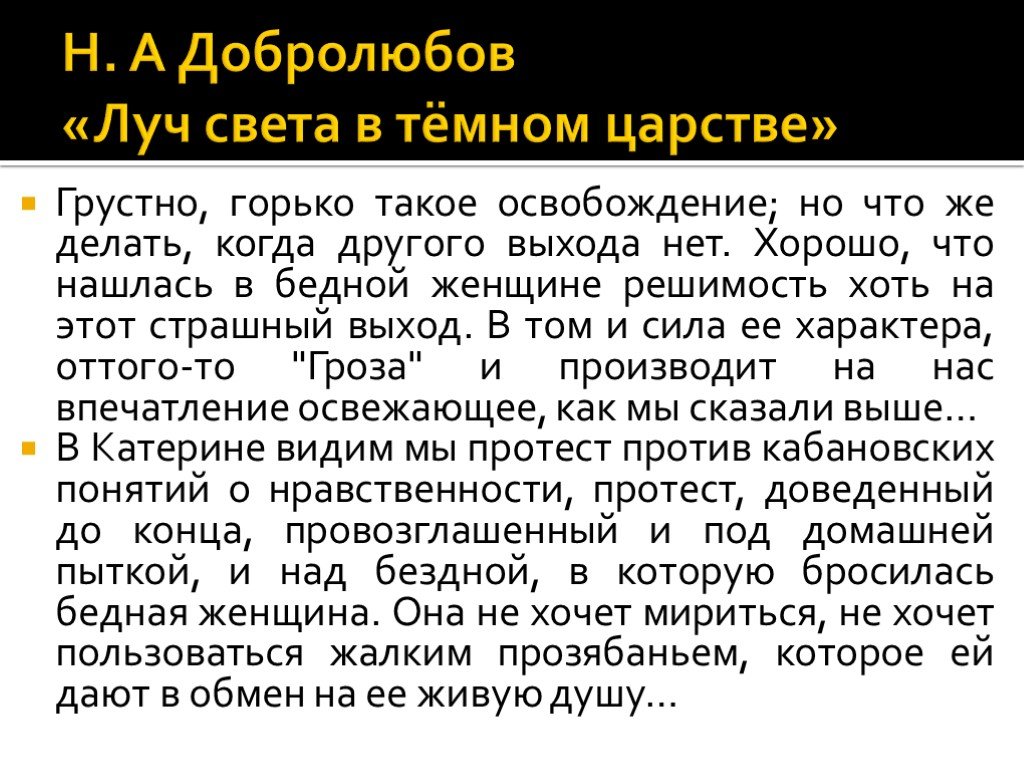

Н.А. Добролюбов в свое статье «Луч света в темном царстве» особое внимание уделяет представителям «темного царства», так называемым «жертвам» «темного царства» и образу Катерины. Автор критической статьи называет Кабаниху и Дикого «самодурами», которые пытаются подчинить себе всех окружающих людей. Именно представители «темного царства» повинны в несчастной жизни всех людей, рождая «жертв» «темного царства», к которым можно отнести Тихона и Бориса, которые имеют больше сходств, чем различий.

Критик утверждает, что винить «жертв» «темного царства» нельзя, потому что они привыкли подчиняться и не способны на протест и на борьбу. Все же Н.А. Добролюбов говорит о том, что «жертвы» не так безвинны, как кажутся, называя их «помощниками» и «орудиями» представителей «темного царства».

Противопоставляется и «темному царству», и его «жертвам» образ Катерины. Н.А. Добролюбов говорит о силе характера героини, которая не может мириться с окружающей обстановкой, поэтому восстает против «темного царства», которое уже чувствует свою приближающуюся гибель. Самоубийство Катерины, по мнению критика, является проявлением борьбы с самодурством, ведь жизнь среди представителей «темного царство» – не жизнь. Катерина верна своим принципам и идеалам и стоит за них до самого конца, даже если ей приходится жертвовать своей жизнью. Для Катерины, этой «русской живой натуры», лучше умереть, чем жить той жизнью, которая ей противна. Автор статьи говорит о том, что в самоубийстве Катерины и приближающейся гибели самодурства заключается «что-то освежающее и ободряющее».

Подводя итоги к сказанному, Н.А. Добролюбов говорит о том, что в образе Катерины отразилась «русская живая натура», а в окружающей ею обстановке отразилась «русская обстановка».

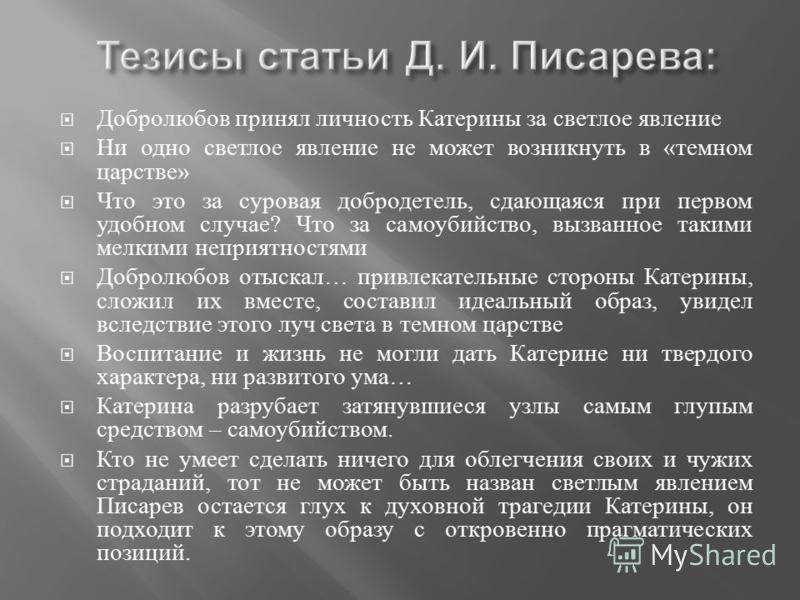

Совершенно противоположным мнением владеет Д.И. Писарев. Он вступает в своеобразную полемику с Н.А. Добролюбовым в своей статье «Мотивы русской драмы». Д.И. Писарев не противится созданному Н.А. Добролюбовым определению среды, которую описал А.Н. Островский в своей пьесе, поэтому тоже оперирует понятием «темное царство». Однако Д.И. Писарев совершенно по-другому смотрит на образ Катерины.

Критик признается, что не сожалел героине, а старался оценить ее образ объективно. Он не отрицает наличие у героини положительных качеств («страстность, нежность и искренность»), но больше он говорит о ее противоречивом характере, который как раз-таки и появляется в результате положительных свойств. Критик высказывает мысль о том, что Катерину нельзя назвать «светлым явлением», потому что ее жизнь полна различных противоречий.

Д.И. Писарев доказывает свою мысль о том, что Катерина «кидается из одной крайности в другую» и совершает глупые и нелепые поступки, последним из которых является самоубийство. Внезапное решение покончить с собой оценивается Д.И. Писаревым как слабость, ведь Катерина сдалась при первой же жизненной трудности, пока другие люди имеют в себе силы справляться с ними.

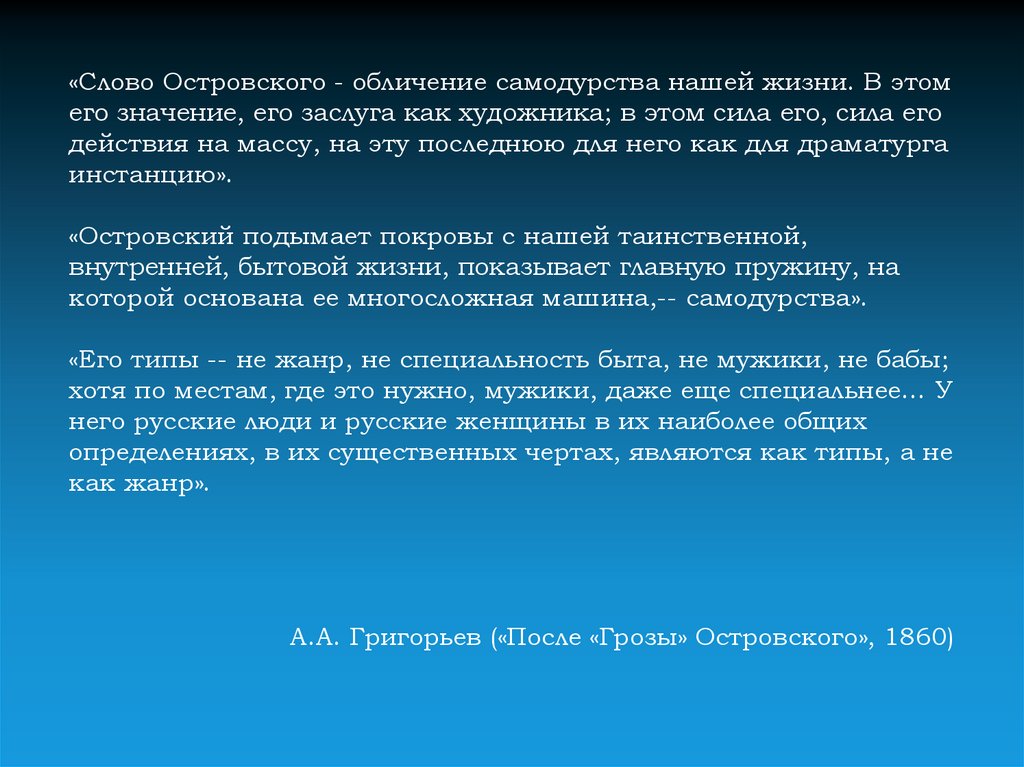

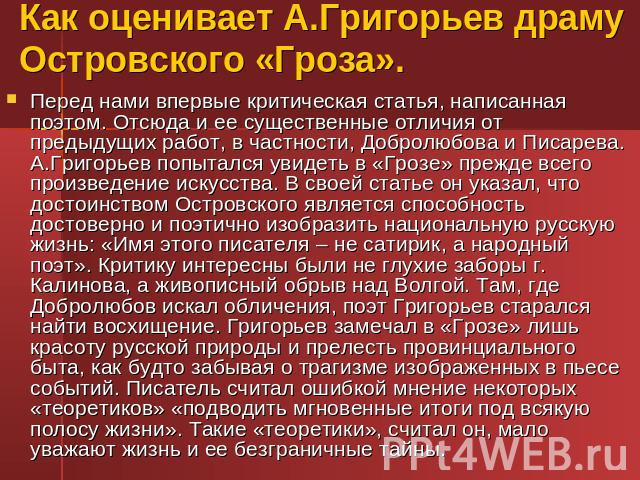

А.А. Григорьев в Письме к Ивану Сергеевичу Тургеневу рассуждает о «Грозе» А.Н. Островского и творчестве писателя в целом. Мысль о том, что А.Н. Островский – в первую очередь «каратель и обличитель самодурства», а пьеса «Гроза» «вышла у него только сатирою», А.А. Григорьев называет дикой. А.А. Григорьев не согласен с точкой зрения о том, что А.Н. Островский проявил себя при написании «Грозы» сатириком.

Главное, по мнению критика, заключается не в том, что автор драмы обличал «темное царство» и самодурство, а в том, что произведение посвящено народу. А.А. Григорьев увидел в «Грозе» народный дух, он считает, что А.Н. Островский не столько обличает пороки «темного царства», сколько демонстрирует с особой правдивостью народную жизнь во всех ее самых разных проявлениях. А.А. Григорьев утверждает, что А.Н. Островский – «не сатирик, а народный поэт», деятельность которого разгадывается при помощи слова «народность», а не «самодурство». А.А. Григорьев сетует на то, что критики А.Н. Островского «превратили из народного драматурга в чистого сатирика, обличителя самодурства», «урезая» при этом его «самые новые, самые существенные свойства», «пропуская положительные, поэтические стороны». Неслучайно критик называет конец третьего действия драмы «поэзией народной жизни».

А.А. Григорьев увидел в «Грозе» народный дух, он считает, что А.Н. Островский не столько обличает пороки «темного царства», сколько демонстрирует с особой правдивостью народную жизнь во всех ее самых разных проявлениях. А.А. Григорьев утверждает, что А.Н. Островский – «не сатирик, а народный поэт», деятельность которого разгадывается при помощи слова «народность», а не «самодурство». А.А. Григорьев сетует на то, что критики А.Н. Островского «превратили из народного драматурга в чистого сатирика, обличителя самодурства», «урезая» при этом его «самые новые, самые существенные свойства», «пропуская положительные, поэтические стороны». Неслучайно критик называет конец третьего действия драмы «поэзией народной жизни».

П.И. Мельников-Печерский в своей рецензии на «Грозу» говорит о том, что Н.А. Добролюбов «весьма удачно» дал название «темное царство». Критик сравнивает «темное царство», описанное А.Н. Островским, с «фантастическим темным царством», которое связано со сказками и образом Кащея Бессмертного.

«Темное царство» А.Н. Островского – это среда, где «самодуры-родители, самодуры-мужья, самодуры-хозяева порядки держат», «владычествуют забитою, обезличенною, безответною молодежью». П.И. Мельников-Печерский уверено говорит о том, что все персонажи «Грозы» живут в соответствии с принципами «Домостроя». Критик говорит о том, что молодежь учится самодурству, чтобы «когда настанет им самим пора принять бразды самодурного правления и сделаться владыками темного царства, умели бы самодурничать над другими, младшими поколениями». Критик говорит о преемственности поколений: люди учатся самодурству, терпят его в молодости, но становятся «владыками» в более зрелом возрасте.

Сравнивая «темное царство» с Кащеем Бессмертным, у которого все же была смерть, П.И. Мельников-Печерский говорит о том, что избавиться от «темного царства» поможет «общечеловеческое образование», которое может «избавить русскую землю от самодурства и невежества». Автор рецензии говорит о том, что творения А.Н. Островского до «Грозы» «представляют темное царство безвыходным, неприкосновенным, таким царством, которому не будет конца», «Гроза» же демонстрирует «протест против самодурства». Причем протест, как отмечает П.И. Мельников-Печерский, совершает не только Катерина, которая тоже многое взяла от «Домостроя», но и «жертвы» «темного царства» (Варвара бежит от матери из дома).

Островского до «Грозы» «представляют темное царство безвыходным, неприкосновенным, таким царством, которому не будет конца», «Гроза» же демонстрирует «протест против самодурства». Причем протест, как отмечает П.И. Мельников-Печерский, совершает не только Катерина, которая тоже многое взяла от «Домостроя», но и «жертвы» «темного царства» (Варвара бежит от матери из дома).

Сильнее всего, по мнению критика, протест Кулигина. П.И. Мельников-Печерский особое внимание уделяет образу Кулигина, говоря о том, что это «светлая личность», которая противопоставлена «темной личности» Феклуши, представляющей порядки «Домостроя». Автор рецензии говорит о том, что А.Н. Островский описал образ Кулигина с любовью, ведь этот образ «взят из среды нашего народа», это «тип тех безвестных людей, которые, как ни забиты деспотизмом общественным и семейным, все-таки составляют законную гордость России».

Понравилось сочинение? А вот еще:

Понятие об «органической критике».

Типологический анализ статьи Григорьева «После «Грозы» Островского» -История русской литературной критики

Типологический анализ статьи Григорьева «После «Грозы» Островского» -История русской литературной критикиКто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: Понятие об «органической критике». Типологический анализ статьи Григорьева «После «Грозы» Островского» . — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//178/ponyatie-ob-organicheskoj-kritike-tipologicheskij-analiz-stati-grigoreva-posle-grozy-ostrovskogo/ (дата обращения: 2.03.2023)

Содержание

Одним из основных критиков журнала стал А. А Григорьев, который после нескольких лет журнальных скитаний нашел более или менее подходящую трибуну для высказывания своих излюбленных эстетических суждений. Покинув в 1855 г. «Москвитянин», Григорьев эпизодически печатался в «Русском вестнике», «Библиотеке для чтения», «Русской беседе», «Светоче», «Отечественных записках», возглавлял критический отдел «Русского слова» до прихода Благосветлова, но нигде не находил постоянной поддержки и сочувствия.

Что значит «органическая критика»? Это понятие ввел Григорьев, чтобы отличить свою критику от уже существовавшей «философской», «художественной», «исторической», «утилитарной», «реальной» критики. Наиболее полно Григорьев охарактеризовал ее принципы в статьях «О правде и искренности в искусстве» (1856), «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (1858), «Несколько слов о законах и терминах органической критики» (1859), «Парадоксы органической критики» (1864).

«Органическая критика» оказывала предпочтение «мысли сердечной» перед «мыслью головной», ратовала за «синтетическое» начало в искусстве, за «рожденные», а не «деланные» произведения, за непосредственность творчества, не связанного ни с какими научными, теоретическими системами. Несомненно, «органическая критика» была системой, построенной на отрицании детерминизма, социальной сущности искусства. Эта поздне-романтическая теория искусства превратно истолковывала некоторые положения раннего Белинского и смыкалась с «почвенничеством». В общем она имела консервативный смысл. Но благодаря несомненной личной талантливости Григорьева «органическая критика» была одним из самых серьезных противников реализма, тем более что иногда высказывала и верные суждения.

Эта поздне-романтическая теория искусства превратно истолковывала некоторые положения раннего Белинского и смыкалась с «почвенничеством». В общем она имела консервативный смысл. Но благодаря несомненной личной талантливости Григорьева «органическая критика» была одним из самых серьезных противников реализма, тем более что иногда высказывала и верные суждения.

В статье «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (1857) Григорьев, разделяя художественные произведения на «органические», т. е, «рожденные» с помощью таланта автора самой жизнью, и на «деланные», возникшие благодаря сознательным писательским усилиям, воспроизводящим уже готовую художественную модель, наметил соответствующие задачи литературной критики, которая должна обнаруживать восходящие связи «деланных» произведений с их источником, а «органические» оценивать, исходя из жизненной и художественной восприимчивости критика. При этом Григорьев, как и в начале 1850-х годов, ищет пути сочетания представлений об историчности литературы и ее идеальности.

Прежде всего, Григорьев отрицает плодотворность «чистой» эстетической критики, которая, по его мнению, сводится к «материальному» протоколированию художественных средств и приемов: глубокое и всестороннее суждение о произведении — это всегда суждение «по поводу», рассматривающее его в контексте явлений действительности. Однако он не приемлет и метод современного историзма, который связывает литературу с сиюминутными интересами эпохи: такой метод основан на ложном мнении об относительности истины и берет за основу истину последнего времени, зная или не желая знать, что она вскоре окажется ложной. Подобному «историческому воззрению» критик противопоставляет «историческое чувство», которое умеет видеть данную, эпоху сквозь призму вечных нравственных ценностей. Иными словами, Григорьев отвергает рационалистический взгляд на искусство — «теоретическую» критику, предвзято отыскивающую в художественном произведении те аспекты, которые соответствуют априорным умозрениям теоретиков, т. е. нарушающую главный принцип «органичности» — естественность. «Мысль головная» никогда не сможет глубже и точнее понять действительность, чем «мысль сердечная».

е. нарушающую главный принцип «органичности» — естественность. «Мысль головная» никогда не сможет глубже и точнее понять действительность, чем «мысль сердечная».

Непоколебимость своих литературных убеждений Григорьев подтверждает и в других программно-теоретических работах: в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики» 1859) и в позднем цикле «Парадоксы органической критики» (1864). В статье «Искусство и нравственность» (1861) бывший критик «Москвитянина» еще раз касается проблемы вневременного и исторического взгляда на этические категории. Разделяя вечные моральные заповеди и нормы нравственного этикета, Григорьев приходит к новаторскому для своей эпохи суждению, что искусство вправе нарушать современные нравственные догмы: «искусство как органически сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила и как деятельность творческой силы — ничему условному, в том числе и нравственности, не подчиняется и подчиняться не может, ничем условным, стало быть и нравственностью, судимо и измеряемо быть не должно. <…> Не искусство должно учиться у нравственности, а нравственность <…> у искусства» .

<…> Не искусство должно учиться у нравственности, а нравственность <…> у искусства» .

Одним из критериев высокой нравственности и «органичности» литературы для Григорьева оставалось ее соответствие народному духу. Народный и всеобъемлющий талант А.С. Пушкина, создавшего, и бунтаря Алеко, и мирного, истинно русского Белкина, позволил Григорьеву воскликнуть знаменитое: «Пушкин наше все» («Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», 1859).

Григорьев приписывал себе честь открытия Островского. И он действительно был одним из первых, кто громко сказал о появлении нового большого таланта. Новаторство Островского Григорьев видел в следующем: в новости изображенного быта, в новости отношения автора к этому быту, в новости манеры изображения. Но Григорьев все же извращал облик писателя. Он трактовал Островского как певца русских нравов, умеющего показывать и «идеалы». Григорьев полемизировал с Добролюбовым, его социальным истолкованием Островского как обличителя «темного царства».

В статье «После «Грозы» Островского» Григорьев оспаривал утверждение Добролюбова, что Катерина — образ «протестующий»; Островский не сатирик, а «народный» писатель. Попутно отметим: Григорьев не проводил различий между понятиями «народный» и «национальный», в теоретическую разработку этих важных вопросов он ничего нового не вносил. Само разграничение этих понятий у него просто снималось, так как и «народное» и «национальное» он понимал как «органическое» единение всех слоев нации в духе некоего единого миросозерцания. В этом смысле, по его мнению, и был народен Островский. Григорьев подчеркивал при этом, что с примитивной простонародностью Островский не имел ничего общего. А как же быть с замоскворецким бытом, он ли не простонароден? Добролюбов ясно говорил, что Островский поднимается до общечеловеческих интересов, показывая и в «темном царстве» пробивающиеся «лучи света». Григорьев понимал «идеалы» Островского иначе. Для него русское купечество, целиком взятое, и было хранителем русской национальности, «почвой» русской народности.

Сходное с Ф. М. Достоевским понимание проблем народности и задач русской литературы и привело Григорьева к сотрудничеству в журнале «Время», в котором критик разрабатывал тему взаимовлияния народности и литературы («Народность и литература», 1861; «Стихотворения А. С. Хомякова»; «Стихотворения Н. Некрасова», обе — 1862), а также проблему взаимоотношения личности и общества («Тарас Шевченко», 1861; «По поводу нового издания старой вещи: «Горе от ума»», 1863 и др.)

Анализ: А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского»

А.А. Григорьев считал, что Островский обладал «коренным русским миросозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений…».

Григорьев приписывал себе честь открытия Островского. И он действительно был одним из первых, кто громко сказал о появлении нового большого таланта. Новаторство Островского Григорьев видел в следующем: в новости изображенного быта, в новости отношения автора к этому быту, в новости манеры изображения. Но Григорьев все же извращал облик писателя. Он трактовал Островского как певца русских нравов, умеющего показывать и «идеалы». Григорьев полемизировал с Добролюбовым, его социальным истолкованием Островского как обличителя «темного царства».

Но Григорьев все же извращал облик писателя. Он трактовал Островского как певца русских нравов, умеющего показывать и «идеалы». Григорьев полемизировал с Добролюбовым, его социальным истолкованием Островского как обличителя «темного царства».

В статье «После «Грозы» Островского» Григорьев оспаривал утверждение Добролюбова, что Катерина — образ «протестующий»; Островский не сатирик, а «народный» писатель. Попутно отметим: Григорьев не проводил различий между понятиями «народный» и «национальный», в теоретическую разработку этих важных вопросов он ничего нового не вносил. Само разграничение этих понятий у него просто снималось, так как и «народное» и «национальное» он понимал как «органическое» единение всех слоев нации в духе некоего единого миросозерцания. В этом смысле, по его мнению, и был народен Островский. Григорьев подчеркивал при этом, что с примитивной простонародностью Островский не имел ничего общего. А как же быть с замоскворецким бытом, он ли не простонароден? Добролюбов ясно говорил, что Островский поднимается до общечеловеческих интересов, показывая и в «темном царстве» пробивающиеся «лучи света».