Обитатели дворцовой усадьбы Разумовских в Почепе

Многие исследователи, изучающие жизнь и творчество Алексея Константиновича Толстого, упоминают о пребывании его в младенческом возрасте с 1817 по1822 г.г. в Почепе; о рождении и жизни в этом городе его родственников по материнской линии Перовских; о том, что его предки владели Почепом.

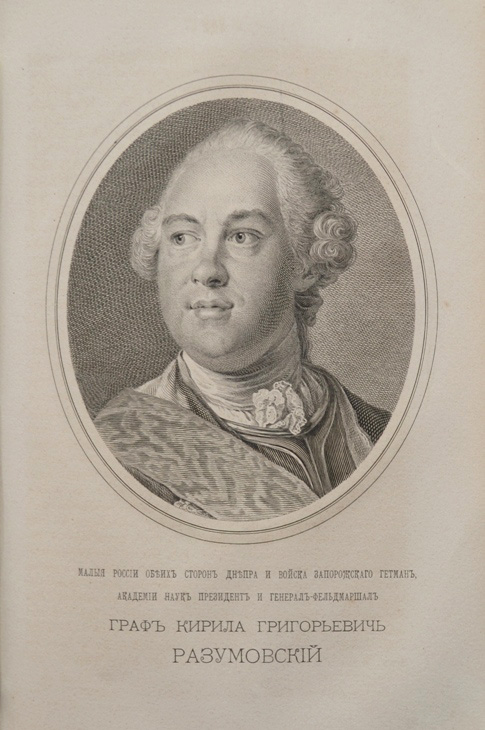

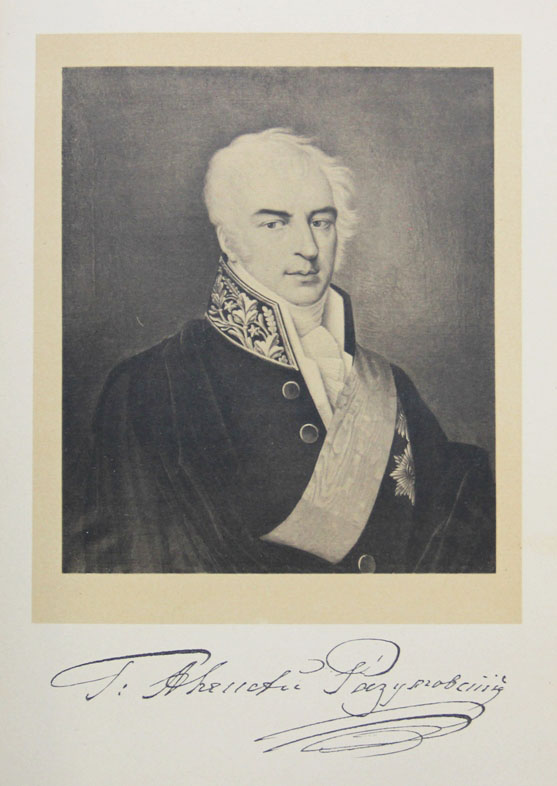

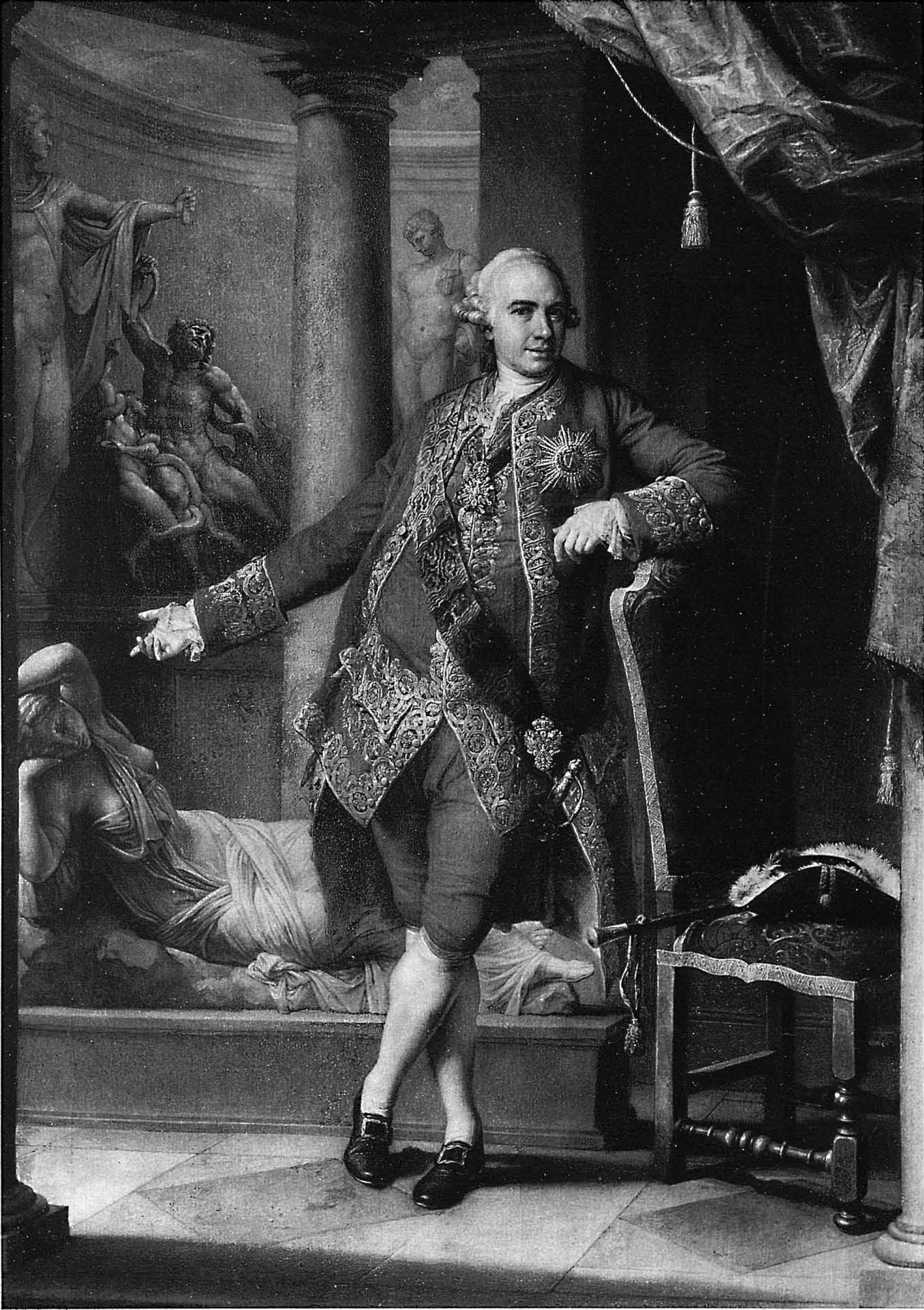

Дед, граф А.К.Разумовский (1748-1722 г.г.), сенатор, министр народного просвещения, провёл здесь последние годы жизни, здесь умер и был похоронен. Прадед, граф К.Г.Разумовский (1728-1803 г.г.), последний гетман Украины, президент Академии наук, во второй половине XVIII в. возвёл в Почепе замечательный дворцовый комплекс по проектам знаменитых архитекторов Ринальди и Деламота.

Из былого великолепия сохранился только Воскресенский собор (1765-1771 г.), признанный жемчужиной русского барокко и являющийся своеобразным памятником самому роду Разумовских.

Эти темы достаточно изучены, им посвящено множество работ. Казалось бы, что-то новое найти трудно. И всё же удалось выявить чудом уцелевшие церковные книги Воскресенского собора, на свидетельства которых нет ссылок в известных научных исследованиях. Это подшивки метрических книг с 1782 по 1812 г.г., с 1814 по 1837 г.г. Они прошиты, пронумерованы (за редким исключением). Сохранились сургучные печати духовного Почепского правления. Данные сочинения заверены подписями священников этой церкви, с 1782 по 1837 годы встречаются имена Петра Мадеровского (1782-1791), Иосифа Наумовича Якубовича (1800-1802), Корнилия Ивановича Дворецкого (1800-1809), Андрея Ивановича Крыловского (1806-1837). Обложки этих подшивок церковных книг выполнены из картона, обтянутого бумагой, а листы с водяными знаками — из ветошной бумаги, изготовленной старинным способом «бучения» тряпья.

К сожалению, в подшивках отсутствуют несколько метрических книг, в сохранившихся утрачены отдельные листы.

В этих церковных сочинениях с 1782 по 1837 г.г. владельцами «Графского дома», «служителей» и крепостных крестьян последовательно называются граф Кирилл Григорьевич Разумовский с 1782 по 1803, граф Алексей Кириллович Разумовский — с 1803 по 1822, княгиня Варвара Алексеевна Репнина — с 1822 по 1837 г.

Из книг видно, что при Кирилле Григорьевиче приход был небольшой, годовая запись вмещается на 3-5 листах, потом их количество значительно увеличилось — до 20 листов. Основатель великолепной Почепской дворцовой усадьбы и Воскресенского собора, будучи серьёзно больным, в 1794 — 1795 гг.

Сын Кирилла Григорьевича Алексей Кириллович бывал в гостях у отца в Почепе. В 1805 г., объезжая имения в Малороссии, перешедшие ему по наследству, прибыл в почепский дворец. Его сопровождал личный врач, немецкий путешественник Отто Фон Гунн, который оставил описание города и дворцовой усадьбы, рекомендации по устройству здесь больницы. С 1818 года граф постоянно жил в Почепе и посещал Воскресенскую соборную церковь. «Один из дворовых почепских крестьян, состоявший главным письмоводителем дел почепской администрации», некий «А.Л.», в «Записке о последних годах жизни графа Алексея Кирилловича Разумовского в Малороссии, его кончине и похоронах» в Почепе пишет о своём господине так: «Граф ходил в церковь каждое воскресенье и каждый праздник.

В метрической книге 1822 года в разделе » об умерших» имеются сведения о дате кончины и погребения графа Алексея Кирилловича Разумовского: » Месяц апрель 6 Граф Алексей Кирилловичъ Разумовский преставись по старости лет — ( 79) въ болезни исповедался и Святыхъ Тайнъ причастился и погребёнъ сего месяца 8-го числа протоиереем Михаиломъ Крыловскимъ».

Стоит обратить внимание на несоответствие даты смерти графа — у биографа Разумовских А.Васильчикова читаем: «Скончался Алексей Кириллович 5 апреля 1822 г. на святой. Тело его было похоронено в Почепе», а в сведениях данной метрической книги показано — 6 апреля, возможно, это дата записи. Спустя 16 лет его прах перезахоронили в Соборную церковь Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря. Об этом в этих церковных книгах не говорится.

на святой. Тело его было похоронено в Почепе», а в сведениях данной метрической книги показано — 6 апреля, возможно, это дата записи. Спустя 16 лет его прах перезахоронили в Соборную церковь Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря. Об этом в этих церковных книгах не говорится.

В.Н.КАРПУХИНА,

старший научный сотрудник Почепскогокраеведческого музея.(Продолжение следует).

Еще по теме:

Страсть графа Разумовского | Кармолис

Об этой старой подмосковной усадьбе на печально известной Владимирской дороге век назад ходило немало мрачных легенд, да и сейчас можно услыхать всякое: будто бы именно здесь насмерть засекала крепостных страшная помещица Салтычиха, кое-кто видал и остатки ее подземной тюрьмы, да и само название «Горенки» — от слова «горе»: вроде бы только до этих мест родным разрешалось провожать каторжников, уходивших в Сибирь…

Ещё во времена Ивана Грозного в описаниях поместий Московского уезда значится поросшая лесом «пустошь Горенка», да и деревенька Горенки, названная по петляющей между пригорков речке, появилась раньше, чем в Сибирь пошли первые этапы. И помещицу Салтыкову, явись она в горенскую усадьбу без приглашения, могли бы дальше ворот не пропустить — не по чину!

И помещицу Салтыкову, явись она в горенскую усадьбу без приглашения, могли бы дальше ворот не пропустить — не по чину!

В те времена, во второй половине XVIII – начале XIX веков, хозяином усадьбы был граф Алексей Кириллович Разумовский — наследник знатного рода, получивший имение в наследство от своего дяди, фаворита императрицы Елизаветы. Тому Горенки достались после опалы и ссылки прежних хозяев — могущественных, но впавших в немилость князей Долгоруких. Однако именно при Алексее Кирилловиче усадьба превратилась в одно из чудес Москвы, полюбоваться которым заезжали иностранные путешественники и гости из Петербурга.

Алексей Кириллович смолоду получил великолепное образование — ведь его отец был не только генерал-фельдмаршалом, но и президентом Академии Наук! За границей, как и многие его современники из числа молодых российских дворян, успел поучиться — в Страсбурге. Потом придворная служба, назначение сенатором, попечение Московского университета, должность министра просвещения России.

Надменный аристократ, деспот в семье, суровый чиновник имел в жизни только одну настоящую страсть — ботанику. Именно на неё уходило всё свободное время и тратилась немалая часть огромного дохода с имений, именно в ботанический сад была превращена усадьба Горенки.

Сад был обычным английским, с прудами, аллеями, павильонами, беседками и искусственным гротом для романтических свиданий (его развалины сейчас и выдают за «подземную тюрьму») — но вот коллекции растений могли позавидовать университеты Европы. Саженцы привозились со всего мира — от холодной Сибири до далекой Бразилии, внутри дома стояли вазы с живыми цветами и тропические диковины в кадках…

И всё это было не просто вписано в ландшафт парка и интерьер дворца, но и тщательно систематизировано: к началу 1820-х годов в каталоге Горенок значилось 3 тысячи только акклиматизированных растений. Главным садовником был профессор ботаники И.И. Редовский, а его сменщиком стал известный немецкий ботаник Ф.Б.Фишер, который после смерти Разумовского станет директором ботанического сада в Петербурге.

Пока граф-естествоиспытатель был жив, его «царство науки» блистало. На открытом грунте росла богатейшая коллекция сибирских растений, главная оранжерея поражала гостей своим размахом — застекленное помещение высотой более 12 метров вмещало свыше 300 тропических деревьев, и можно было свободно прогуляться между пальмами, кипарисами, ямайскими кедрами, американскими маслинами, китайским бамбуком. В оранжерейном комплексе были устроены 16 отдельных помещений, где были воссозданы условия определенных климатических поясов.

Полутора километрами теплиц, оранжерей и парников дело не ограничивалось. Парк в Горенках стал одним из крупнейших ботанических центров России — там постоянно работали 15 профессоров и адъюнктов, около сотни помощников, отдельно был заведён гербарий, отдельно — библиотека и хранилище семян, при саде был разбит питомник для продажи всем желающим рассады, семян и саженцев редких растений.

Экспедиции для пополнения коллекции рассылались по всему миру. Даже Отечественная война 1812 года не стала препятствием для страсти графа Разумовского: Горенки, как и вся Москва с окрестностями, были сданы французам, поместье было разграблено — но удивительные оранжереи и теплицы остались почти нетронутыми. ..

..

Однако то, на что не поднялась рука у солдат Наполеона, с легкостью разорили наследники скончавшегося 10 годами позже Алексея Константиновича. Поместье было распродано и пришло в запустение за считанные месяцы. Часть коллекции выкупил ботанический сад Московского университета, другая, вместе с главным садовником Фишером, библиотекой и гербарием, переехала в Санкт-Петербург. Немало оранжерейных растений и парковых скульптур вывез к себе в Архангельское ещё один знатный садовод — князь Н.Б. Юсупов…

Затем усадьба отошла к купцу, устроившему в особняке бумагопрядильную фабрику. Станки и другие машины разместились в корпусах оранжереи, сад пришел в запустение, и только в 1912 году была предпринята попытка восстановления всего дворцово-паркового ансамбля. Работы закончились накануне революции, после которой усадьба Горенки была отдана под санаторий для больных туберкулезом.

До недавних пор на территории бывшего поместья-сада можно было найти растения, которые никогда не встречались в подмосковных лесах — остатки прижившейся и одичавшей коллекции графа-ботаника. ..

..

СлавянствоЧто такое ФСК?Галерея славянстваАрхив 2020 годаАрхив 2019 годаАрхив 2018 годаАрхив 2017 годаАрхив 2016 годаАрхив 2015 годаАрхив 2014 годаАрхив 2013 годаАрхив 2012 годаАрхив 2011 годаАрхив 2010 годаАрхив 2009 годаАрхив 2008 годаСлавянские организации и форумыБиблиотекаВыдающиеся славянеУказатель именАвторы проектаРодственные проекты:ПОРТАЛ XPOHOCФОРУМНАРОДЫ:◆ ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ◆ СЛАВЯНСТВО◆ АПСУАРА◆ НАРОД НА ЗЕМЛЕЛЮДИ И СОБЫТИЯ:◆ ПРАВИТЕЛИ МИРА. .. ..◆ ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯБИБЛИОТЕКИ:◆ РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ…Баннеры:Прочее: | Разумовский Алексей Григорьевич (1709, хутор Лемеши Черниговской губ. —

1771, Петербург) русский государственный деятель. Родился в семье реестрового казака. Выучившись грамоте у дьячка, был пастухом. Пел в церковном хоре, где его услышал один из придворных и взял с собой в Петербург, определив певчим в придворную капеллу. Цесаревна Елизавета Петровна влюбилась в красавца-певчего, сделав его своим фаворитом. Разумовский сыграл видную роль в дворцовом перевороте 1741. После вступления на престол Елизавета Петровна произвела Разумовского в камергеры, генерал-поручики, наградив его главными росс. орденами, богатыми имениями и крепостными. В 1742 Разумовский вступил с императрицей в тайный брак. В 1744 стал графом, в 1756 произведен в фельдмаршалы, хотя к военному делу не имел никакого отношения. Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997. Разумовский Алексей Григорьевич (17.III.1709 — 6.VII.1771) — русский

государственный деятель, граф (с 1744 года). Родился в семье украинского

реестрового казака Г. Розума. В 1731 году был взят в Петербург певчим в

украинскую капеллу при императорском дворе и стал фаворитом Елизаветы Петровны.

После дворцового переворота 25 ноября 1741 года и вступления Елизаветы Петровны

на престол Разумовский стал камергером, генерал-поручиком, в 1756 году —

фельдмаршалом. В 1742 году вступил в брак с Елизаветой Петровной, тайно

обвенчавшись с нею в подмосковном селе Перове; потомства от этого брака (вопреки

легендам) не было. Р. В. Овчинников. Москва. Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 11. ПЕРГАМ — РЕНУВЕН. 1968. Генерал-фельдмаршалСын простого «реестрового» малороссийского казака Григория Яковлевича Розума родился в селе Лемеши недалеко от Козельска Черниговской губернии. В юности Алексей отличался хорошим голосом и пел в церкви. В 1731 г. проезжавший через село полковник Вишневский обратил на него внимание и взял с собой в Санкт-Петербург. Обер-гофмейстер двора императрицы Анны Иоанновны граф Левенвольд принял Алексея Розума певчим в придворный хор, где он впервые встретил цесаревну Елизавету Петровну и стал ее фаворитом. В правление Анны Леопольдовны Алексей Григорьевич был назначен камер-юнкером, а после дворцового переворота 25 ноября 1741 г., вознесшего на престол Елизавету Петровну, началось быстрое возвышение Алексея Розума, носившего теперь фамилию Разумовский. В день своего восшествия на престол императрица сделала Разумовского действительным камергером, а затем — поручиком лейб-кампанской роты, что соответствовало званию генерал-поручика. Прибывший вскоре в Россию племянник императрицы, объявленный ее наследником, великий князь Петр, наградил Алексея Григорьевича в числе особо приближенных к Елизавете лиц фамильным голштинским орденом св. Анны. Во время коронации Елизаветы 25 апреля 1742 г. Разумовский нес шлейф императорской мантии и исполнял должность обер-шенка. В этот же день он был пожалован придворным чином обер-егермейстера и получил ордена св. Андрея Первозванного и св. Александра Невского. По преданию, 24 ноября 1742 г. Карьера Разумовского становилась все более головокружительной. 16 мая 1744 г. он был возведен в графское достоинство Священной Римской империи патентом императора Карла

VII, а 15 июля стал графом Российской империи. В 1746 г. он был произведен в капитан-поручики лейб-кампанской роты, а через два года — в подполковники лейб-гвардии Конного полка. 5 сентября 1756 г. вместе с Трубецким, Бутурлиным и Апраксиным был пожалован чином генерал-фельдмаршала, не будучи военным и никогда не командуя войсками. Высказав свою благодарность императрице, Алексей Григорьевич тем не менее заметил: «Лиза, ты можешь сделать из меня что хочешь, но ты никогда не заставишь других считаться со мной серьезно, хотя бы как с простым поручиком». После воцарения на российском престоле Екатерины II от Разумовского потребовали документы, подтверждающие его брак со скончавшейся императрицей, но он в присутствии свидетелей уничтожил требуемые от него бумаги. Скончался А. Г. Разумовский в Санкт-Петербурге и погребен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Использованы материалы книги: Соловьев Б. Генерал-фельдмаршалы России. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2000. Разумовский Алексей Григорьевич (17.3.1709-6.6.1771), граф, генерал-фельдмаршал

(1756). Сын реестрового малороссийского казака Григория Яковлевича Розума и

Наталии Демьяновны. Мальчиком был пастухом, обучался грамоте и духовному пению у дьячка села Чемер.

В 1731 один из придворных, полковник Ф.С. Вишневский, услышал в церкви голос

Разумовского и взял его с собою в Санкт-Петербург. Обер-гофмаршал двора

императрицы К.Г. Левенвольде принял Алексея Розума в придворный хор, где на него

обратила внимание цесаревна Елизавета Петровна. С этого времени началось его

быстрое возвышение, он стал именоваться Разумовским. После ссылки в 1731 любимца

цесаревны А.Я. Шубина занял его место. Разумовский к тому времени уже потерял

голос и был сделан бандуристом. В правление Анны Иоанновны он был сделан

камер-юнкером цесаревны, управляющим имениями цесаревны, а затем и всего ее

небольшого двора. В перевороте 24-25.11.1740, возведшем на престол Елизавету

Петровну, Разумовский играл очень видную роль. Использованы материалы книги: Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005 Разумовский Алексей Григорьевич (17.03.1709—6.07.1771), граф, фаворит и,

после тайного брака, муж имп. Елизаветы Петровны. Происходил из регистровых

казаков Черниговской губ. Пленившись его голосом, проезжавший мимо хутора

полковник Вишневский в 1731 взял Разумовского с собой в С.-Петербург, где он пел

в придворном хоре, а затем был приближен ко двору цесаревны Елизаветы. Цесаревна

не осталась равнодушной к его красоте. К этому времени он потерял голос и был

назначен управляющим одним из имений цесаревны. Постепенно двор Елизаветы

оказался в ведении Разумовского, который получил звание гофинтенданта (см.:

Гофинтендантская контора). С этого времени он пользовался неизменной

благосклонностью цесаревны, называвшей Разумовского «другом нелицемерным». В 1742 Разумовский вступил в тайный брак с Елизаветой. В 1744 после

заключения мира со Швецией он был возведен в рейхс-графы имп. Карлом VII, а

через 2 мес. — в графы Российской Империи. Влияние Разумовского было огромным,

хотя он не вмешивался в государственные дела, кроме ходатайств за духовенство

православное и своих земляков украинцев. Он содействовал восстановлению

гетманства в Малороссии (было восстановлено в 1750 в лице К. Г. Разумовского).

Умирая, Елизавета взяла с Петра III слово не обижать Разумовского, и лишь в

ответ на повторную просьбу последнего об отставке император согласился уволить

фельдмаршала. Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа. Разумовский Алексей Григорьевич,

граф (1709 — 1771) — один из русских «случайных

людей» XVIII века. Родился в хуторе Лемешах

(ныне село Козелецкого уезда, Черниговской

губернии), в семье «реестрового»

малороссийского казака Григория Розума (розум

по-малороссийски — ум; так прозвали Григория

за то, что он в пьяном виде любил

произносить поговорку: «що то за голова,

що то за розум»!). Несмотря на то что

происхождение Разумовского было хорошо

известно современникам и потомкам, да и не

скрывалось ими самими, появилась

фантастическая генеалогия, выводившая их

от польского шляхтича Рожинского. Мальчик

Разумовский пас общественное стадо, но у

него проявилась страсть к учению и пению; он

выучился грамоте у дьячка села Чемер. В 1731

году через с. Чемер проезжал один из

придворных, полковник Вишневский, услышал в

церкви чудный голос Разумовского и взял его

с собою в Петербург. Д. Б-й. Использованы материалы сайта http://www.rulex.ru/ Далее читайте:Исторические лица Украины (указатель имен). Литература: Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Шамаро А. Венчание зимней ночью // Наука и религия. 1993. N 1.

|

Горенки были одним из имений графа Алексея Григорьевича Разумовского — БОЛЬШАЯ БАЛАШИХА

Оригинальная фигура русской истории — Алексей Григорьевич Разумовский был вторым сыном реестрового казака Григория Яковлевича Розума и его супруги Натальи Демьяновны (урождённой Демешко). Он родился 17 (28) марта 1709 года на хуторе Лемеши Козелецкого повета Черниговской губернии. С раннего детства занимался сельскими работами и был пастухом «общественных стад».

Тяга к знаниям у него была изначально, природная лень набрала силу лишь с годами. Алёша бегал в соседнее село Чемер учиться у дьячка грамоте и петь на церковном клиросе.

Это учение очень не нравилось отцу мальчика, не раз бившему сына, и тому пришлось учиться тайком. Застав однажды сына за книгой, пьяный Розум схватил топор и погнался за ним. Алексей так испугался, что бежал из родительского дома и более туда не возвращался. Странным образом родные как бы и не заметили пропажи.

Странным образом родные как бы и не заметили пропажи.

Уже в начале 1731 года, когда парню было 22 года, через Чемер проезжал полковник Фёдор Степанович Вишневский, возвращаясь из Венгрии, куда ездил за покупкой «Токайского» для императрицы Анны Иоанновны. Пленившись мягким басом и наружностью парубка, он уговорил дьячка отпустить с ним в Петербург его воспитанника.

В Петербурге Алексей Григорьев (под этим именем он явился в столицу) был помещён в хор при большом дворе цесаревны Елизаветы Петровны.

Вскоре этот гибкий, смуглый, высокий парень с прекрасным голосом, чёрными глазами, в которых светились ум, покой и юмор, стал пользоваться особым почётом, был отделён от прочего хора певчих, считался наравне с камердинерами цесаревны и получал равное с ними содержание.

Когда от простуды он потерял голос, царевна-ровесница перевела его в бандуристы. Симпатия давно переросла в любовь, как оказалось, до гроба.

Вскоре в ведении бесхитростного фаворита, не ударившего пальцем о палец, оказался весь небольшой двор цесаревны. Розум уже звался Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Розум уже звался Алексеем Григорьевичем Разумовским.

После известного переворота 1741 года в пользу «дщери Петровой», в котором он не принимал никого участия, бывший певчий превратился в генерал-поручика и действительного камергера.

Карьерный рост шёл сам собой. В день коронации Елизаветы Петровны Разумовский стал кавалером ордена Андрея Первозванного, носителем целого ряда военных званий, хотя и не имел никакого понятия о военном деле, а соответственно, и владельцем многих тысяч крестьянских душ.

Понимая, что опыта пастуха и певчего недостаточно, для того чтобы удержаться при дворе, Разумовский окружил себя людьми весьма замечательными. Назовём лишь нескольких просвещённых лиц: Григорий Николаевич Теплов, Василий Евдокимович Ададуров (первый русский действительный адъюнкт Академии наук, позднее куратор Московского университета), Александр Петрович Сумарок, Иван Перфильевич Елагин, бывший при нём адъютантом, и т.д.

Кульминация невольной карьеры наступила в 1742 году, когда в подмосковном селе Перово, то есть в наших краях, состоялось тайное венчание императрицы с Алексеем Григорьевичем.

В столице Алексей Григорьевич поселился в покоях, смежных с покоями императрицы. По утрам они завтракали вместе. При дворе в моду вошло всё украинское. Благодаря страсти Разумовского к музыке была заведена итальянская опера; при дворе состояли бандуристы, а украинские певчие пели на сцене и на клиросе; на придворных обедах появились малороссийские блюда.

Алексей Григорьевич Разумовский был человеком сентиментальным и очень набожным, без фарисейства. При посредстве Разумовского миссионеры посылались даже в Сибирь, Камчатку и на Кавказ, были напечатаны Евангелие и духовные книги для грузин…

Разумовский стал обладать огромной, практически неограниченной властью. В 1744 году по случаю заключения мира со Швецией в Або он вместе со своим братом Кириллом получил графское достоинство Российской империи.

Вскоре по его желанию императрица предприняла поездку в Малороссию, во время которой познакомилась со всей роднёй Алексея Григорьевича.

Характерны его слова при получении звания генерала-фельдмаршала в 1756 году: «Государыня, ты можешь меня назвать фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только!».

Смех, да и только!».

Положение обязывало, и пышный двор Елизаветы Петровны побуждал Разумовского не отставать от своих приятелей. Он, по свидетельству Щербатова, первым стал носить бриллиантовые пуговицы, звезду, ордена и эполеты и ввёл в моду большую игру, во время которой его беззастенчиво обкрадывали.

С конца 1740-х годов, с приближением к императрице Ивана Шувалова, влияние Разумовского несколько ослабло. Именно в это время, а точнее в 1747 году, он и купил имение Горенки.

Однако императрица и бывший пастушок по-прежнему были близки. Даже умирая, Елизавета попросила остаться около её постели лишь трём людям: наследнику Петру Федоровичу, его жене Екатерине Алексеевне и Разумовскому.

При её кончине у изголовья Елизаветы находились братья Разумовские. «Слёзы их были искренними, и скорбь их была вполне сердечной», — отметил нельстивый современник.

Граф просил увольнения от службы, и 6 марта 1762 года последовал указ, чтобы «графу А.Г. Разумовскому, генералу-фельдмаршалу, быть уволенным и вечно свободным от всякой военной и гражданской службы».

После воцарения Екатерины II новая императрица послала канцлера Михаила Воронцова выяснить, действительно ли Разумовский был обвенчан с Елизаветой, но тот на глазах посланца государыни сжёг какие-то документы. При этом он сказал: «Я не был ничем более, как верным рабом Её Величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превыше заслуг моих… Теперь вы видите, у меня нет никаких документов… Прощайте, ваше сиятельство, да останется всё прошедшее между нами тайною; пусть люди говорят, что им угодно, пусть дерзновенные простирают свои надежды к ложным величиям, но мы не должны быть причиною толков».

Воронцов возвратился к императрице, в подробности донёс ей обо всём происшедшем. Екатерину II не мог не тронуть редкий пример такого самоотвержения и благородства. Она оказывала престарелому графу знаки особого уважения и обращалась с ним скорее как с родственником, а не как с подданным.

Разумовский чуждался гордости и ненавидел коварство. Не получив никакого образования, одарённый от природы основательным умом, он был ласков, снисходителен, приветлив с младшими и любил заступаться за несчастных. Он пользовался общей любовью.

Не получив никакого образования, одарённый от природы основательным умом, он был ласков, снисходителен, приветлив с младшими и любил заступаться за несчастных. Он пользовался общей любовью.

С годами он стал хворать и в последние месяцы 1770 года не вставал уже с постели. 6 июля 1771 года граф скончался в Аничковом дворце, имея от роду 62 года, 4 месяца и 10 дней.

Он погребён в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге.

Всё состояние и владения умершего графа, в том числе Горенки, перешли по наследству его младшему брату Кириллу, который затем передал Горенки своему сыну Алексею.

При всей бурной жизни Алексей Григорьевич потомства не оставил. Но имя его обросло легендами и сюжетами, мнимыми и истинными, отражёнными в литературе и кино.

Святослав Коновалов

Комментарии:Ко Степану Федоровичу Ушакову, губернатору Санктпетербургскому, на преставление графа Алексея Григорьевича Разумовского

Пущенное тобой письмо ко сей стране,

Мой друг, уже дошло, уже дошло ко мне.

Дошло, и мне во грудь и в сердце меч вонзило,

Как молнией меня и громом, поразило.

Хочу ответствовать, ничто на ум нейдет.

Примаюсь за перо, перо из рук падет.

Одну с другою мысль неволею мешаю

И током горьких слез бумагу орошаю.

Прощаюся, о граф, с тобою навсегда

И не увижуся с тобою никогда!

Три месяца прошло, как я с тобой расстался,

Три месяца мне ты в очах моих мечтался,

В болезни, в слабости, сто в день стенящий раз,

И сей в Петрополе последний самый час,

В который у тебя был я перед глазами.

Ты очи наполнял, прощаяся, слезами,

Вручая о себе ко памяти мне знак,

Хотя бы поминал тебя я, граф, и так.

Взирая на него, колико слез я трачу!

Рыдаю и стеню, терзаюся и плачу.

О мой любезный граф! Ты весь свой прожил век,

Как должен проживать честнейший человек.

Любимцы царские, в иных пределах света,

Пред вышним предстают нередко без ответа.

О тайные судьбы! Сего уж мужа нет.

И, может быть, еще какой злодей живет

В глубокой старости, в покое и забаве,

Во изобилии и в пышной мнимой славе,

Не числя, сколько он людей перегубил

И сколько он господ, ругаясь, истребил,

Не внемля совести ни малыя боязни,

И кровью их багрил места от смертной казни,

Во удивление, что бог ему терпел

И весь народ на то в молчании смотрел.

А сей умерший муж тиранством не был страстен

И сильной наглости нимало не причастен,

С презрением смотря, когда ему кто льстил,

И собственной своей досады он не мстил,

Степенью высоты вовек не величался

И добродетелью единой отличался.

Екатериною он был за то храним,

И милости ея до гроба были с ним.

Не требовал ему никто от бога мести,

Никто б его, никто не прикоснулся чести,

Как разве некто бы носящий в сердце яд,

Какого б варвара изверг на землю ад.

Но уж, любезный граф, и он тебя не тронет.

Прости!.. падет перо, и дух мой горько стонет.

Граф Разумовский: краткая биография. Граф Алексей Разумовский: факты из жизни

Граф Разумовский, биография которого довольно интересна, родился семнадцатого марта одна тысяча семьсот девятого года на хуторе близ Чернигова в семье украинского казака. Это выдающаяся личность, которая проделала длинный путь от простого пастуха до императорских покоев Елизаветы Петровны.

Детские годы Алексея Григорьевича, или Как стать фаворитом

Читать и писать Алексей научился от сельского пономаря. Имея прекрасный голос, он часто пел в хоре сельской церкви. И в одна тысяча семьсот тридцать первом году полковник Вишневский, который был одним из придворных императрицы Анны Иоанновны, во время своей поездки через деревню был просто шокирован вокальными способностями мальчика. Полковник взял его с собой в Петербург, где он стал петь в хоре дворцовой часовни.

Имея прекрасный голос, он часто пел в хоре сельской церкви. И в одна тысяча семьсот тридцать первом году полковник Вишневский, который был одним из придворных императрицы Анны Иоанновны, во время своей поездки через деревню был просто шокирован вокальными способностями мальчика. Полковник взял его с собой в Петербург, где он стал петь в хоре дворцовой часовни.

Не только талантлив был граф Разумовский. Биография сообщает, что Алексей был необычайно красив. Его внешние и вокальные данные просто пленили Елизавету Петровну. С этого времени началось его быстрое повышение, что и привело его к императорскому двору в одна тысяча семьсот тридцать втором году. На место своего любимого князя Шубина Елизавета берет фаворитом Разумовского. Вскоре он потерял свой прекрасный голос, но был принят на должность бандуриста и практически руководил при дворе Елизаветы Петровны.

Почести и звания, подаренные императрицей

Граф Алексей Разумовский играл значительную роль в дворцовом перевороте в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое ноября одна тысяча семьсот сорок первого года, который привел Елизавету Петровну на престол. И уже тридцатого ноября он был назначен камергером с рангом генерал-лейтенанта.

И уже тридцатого ноября он был назначен камергером с рангом генерал-лейтенанта.

А на коронации был сделан гофмаршалом и обладателем ордена Святого Андрея Первозванного и Александра Невского. Более того, граф Алексей Разумовский был награжден многочисленными поместьями в Москве и других местах. Есть предположение, что он даже тайно венчался с Елизаветой Петровной в сельской церкви Перово осенью одна тысяча семьсот сорок второго года. Это даже принесло ему прозвище «император ночи».

Высокое положение при дворе императрицы

В одна тысяча семьсот сорок пятом Алексей Григорьевич становится капитан-лейтенантом лейб-гвардии, а спустя три года — уже подполковником. Между тем, несмотря на все почести, оказываемые ему императрицей, этот человек остается очень дружелюбным и бесхитростным.

Граф Разумовский, биография которого сообщает о том, что на тот момент он не только обладал безграничной властью в государстве, но и стал богатейшим человеком, тем не менее был весьма скромным и набожным. Всегда старался держаться подальше от интриг и большой политики. Был очень весел и добродушен. И многие пользовались этими качествами. Гости без стеснения обворовывали его, приходя к нему, или откровенно мошенничали, играя с ним в карты. Уж таков российский народ.

Всегда старался держаться подальше от интриг и большой политики. Был очень весел и добродушен. И многие пользовались этими качествами. Гости без стеснения обворовывали его, приходя к нему, или откровенно мошенничали, играя с ним в карты. Уж таков российский народ.

Пятого сентября одна тысяча семьсот пятьдесят шестого года граф Разумовский, биография которого интересует многих современников, получил звание генерал-фельдмаршала. Во время всего правления Елизаветы Петровны он имел исключительное положение при дворе, еесмотря на то что впоследствии императрица приблизила к себе другого фаворита — Ивана Шувалова. В одна тысяча семьсот сорок четвертом году императрица даже посетила родную деревню Разумовского, где встретилась с членами семьи Алексея Григорьевича.

Забота об интересах семьи, или Назначение младшего брата

Палаты Разумовского в Летнем дворце непосредственно примыкали к покоям Елизаветы Петровны, и граф имел постоянный доступ в них. Алексей Григорьевич Разумовский, граф, абсолютно не был заинтересован в политике. И тем не менее нередко поддерживал канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Так, по совету последнего, было восстановлено украинское гетманство. А его младший брат, граф Кирилл Разумовский, переехал в Глухов, где был избран и назначен гетманом в одна тысяча семьсот пятидесятом году.

И тем не менее нередко поддерживал канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Так, по совету последнего, было восстановлено украинское гетманство. А его младший брат, граф Кирилл Разумовский, переехал в Глухов, где был избран и назначен гетманом в одна тысяча семьсот пятидесятом году.

Благодаря своему брату Алексею Григорьевичу, он еще ранее был направлен на учебу в университет Берлина. Императрица присвоила ему звание графа в одна тысяча семьсот сорок шестом году. А в возрасте восемнадцати лет он назначен уже президентом Российской академии наук. Затем становится подполковником в Измайловской императорской гвардии, а несколько месяцев спустя — сенатором и генерал-адъютантом.

Легенды о потомстве Алексея Григорьевича

Существует множество различных легенд, которые рассказывают о возможных детях от брака Алексея Григорьевича и Елизаветы Великой. Самые известные — две принцессы Таракановы. Одна из них стала монашкой под именем Досифея. Она умерла в одна тысяча восемьсот десятом году и была похоронена в семейном склепе Романовых. А другая принцесса Тараканова была арестована в Ливорно, затем скончалась в Петропавловской крепости от туберкулеза.

А другая принцесса Тараканова была арестована в Ливорно, затем скончалась в Петропавловской крепости от туберкулеза.

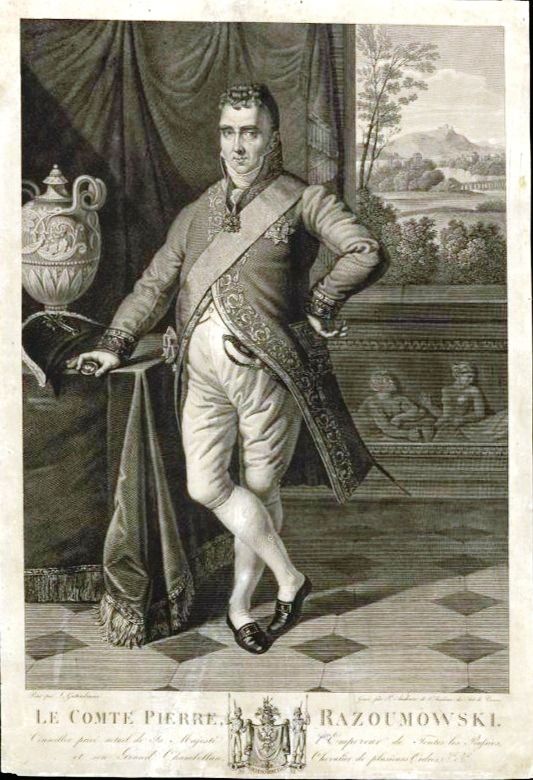

Однако ни одна из этих легенд о детях Разумовского и императрицы не подтверждена документально. Дети были только у Кирилла, который имел пятерых дочерей и шестерых сыновей. Один из них, граф Алексей Кириллович Разумовский, стал министром просвещения и известным ботаником, Андрей стал прекрасным дипломатом, дочки графа были очень известными фрейлинами и прекрасно устроились в браках.

Более поздние годы, или Незадолго до смерти Елизаветы Петровны

Перед своей смертью императрица сделала преемником Петра Третьего и взяла с него слово не обижать ее фаворитов. В одна тысяча семьсот шестьдесят втором году Алексей Григорьевич Разумовский принимает решение подать в отставку. Он переезжает из Зимнего дворца в Аничков, который был отдан ему Елизаветой Петровной.

После смерти императрицы по просьбе Екатерины Второй Алексей Григорьевич уничтожил все документы, свидетельствующие о браке с Елизаветой. А шестого июля одна тысяча семьсот семьдесят первого года умер сам Разумовский. Граф был похоронен в Благовещенском соборе Александро-Невской Лавры.

А шестого июля одна тысяча семьсот семьдесят первого года умер сам Разумовский. Граф был похоронен в Благовещенском соборе Александро-Невской Лавры.

Известный памятник архитектуры в городе на Неве

Как память об этой семье на набережной Мойки стоит дворец графа Разумовского. Это один из немногих особняков, оставшихся от восемнадцатого столетия в Петербурге. Он является одним из лучших поместий города. Работа над строительством дворца длилась около четырех лет. Передняя часть была отделена от набережной высокой каменной оградой с монументальными воротами в центре.

Главный фасад здания строго симметрично включает в себя множество тщательно прорисованных барельефов. Дворец Разумовского был известен своими многочисленными балами и маскарадами. Граф устраивал здесь дни подаяния во времена государственных праздников и принимал более двух тысяч человек.

Дальнейшая судьба дворца Разумовского

В конце восемнадцатого столетия дворец был выкуплен государственным казначейством и стал использоваться в качестве Воспитательного дома для ухода за обездоленными детьми — сиротами, подкидышами или инвалидами. В одна тысяча девятьсот восемнадцатом году в этом здании стал располагаться первый в Российском государстве педагогический институт. А уже в двадцатых он был переименован в честь социального критика и политического философа Александра Герцена.

В одна тысяча девятьсот восемнадцатом году в этом здании стал располагаться первый в Российском государстве педагогический институт. А уже в двадцатых он был переименован в честь социального критика и политического философа Александра Герцена.

В одна тысяча девятьсот шестьдесят первом году во дворе был установлен памятник Константину Дмитриевичу Ушинскому, признанному основателю педагогической науки в России. Расположен он в передней части перед главным входом в институт, а теперь уже университет. Здание подвергалось нескольким внутренним реконструкциям. Поэтому ни один из оригинальных интерьеров не сохранился.

Еще один архитектурный памятник, или Жилище Разумовского

Невообразимо красива и усадьба графа Разумовского. Это деревянное здание было выстроено специально для Алексея Григорьевича. Центральная часть его сооружена из дерева, а боковые флигели, имеющие два этажа, возведены уже из кирпича. Этот уникальный шедевр усадебного строительства не пострадал даже во время одна тысяча восемьсот двенадцатого года, когда была сожжена Москва при нашествии Наполеона.

В одна тысяча девятьсот восемнадцатом году в усадьбе был основан Институт физической культуры. Уникальное строение по приказу Ленина стало подвергаться реконструкции, пруды засыпаны, а на их месте расположились спортивные площадки или стадионы. Уже в современные годы усадьба была передана Академии художеств имени Церетели. Вскоре там произошел пожар, который значительно повредил основное здание.

Историческое закулисье. Граф Андрей Разумовский | Блогер MonicaGeller на сайте SPLETNIK.RU 31 октября 2018

Итак, сегодня я начинаю рубрику о различных деятелях истории, которые вряд ли широко известны, но, тем не менее, оставили заметный след в прошлом.

Сегодняшний герой — личность весьма своеобразная, сын своего скандального века, подлинный человек эпохи Просвещения, в котором сочетались и образование, и музыкальные таланты, и неразборчивость в способах достижения поставленных целей, и откровенный цинизм. Прошу если не любить, то жаловать — граф Андрей Кириллович Разумовский.

Родился граф в весьма примечательной семье. Его дядя, Алексей Григорьевич, был певчим в придворной капелле, где своим голосом и красотой привлек внимание будущей императрицы Елизаветы. Поговаривали, что очарование чернобровым украинским парубком было столь велико, что даже состоялось тайное венчание. Так это или красивая легенда, доподлинно неизвестно, но семья Разумовских оказалась в фаворе и была осыпана невероятными почестями: Алексей и его брат Кирилл получили дворянство и графский титул, им были подарены огромные владения на Украине, в том числе города Глухов и Батурин.

А.Г.Разумовский

Младшего своего брата и наследника граф Алексей отправил учиться за границу, где он прослушал курс лекций в Геттингенском и Страсбургском университетах, а по возвращении началась придворная жизнь Кирилла. Милостью императрицы его назначили главой Академии наук ( к чести графа, он свои возможности оценил здраво и научными делами занимались более подготовленные управляющие) и женили на дальней родственнице Романовых — Екатерине Нарышкиной, которая принесла в новую семью огромное приданое.

К.Г.Разумовский

Молодое семейство попеременно проживало то на Украине, куда граф был назначен гетманом казачества, то в Петербурге, равно поражая столицу и провинцию роскошным образом жизни и любовью к изысканным развлечениям, особенно к опере. В браке родились 11 детей, 6 сыновей и 5 дочерей. Особенного упоминания заслуживает Наталья Кирилловна, в замужестве Загряжская, которая многие годы играла важную роль при дворе Екатерины II. На закате жизни она перебралась в Москву, где водила дружбу с Вяземским, Жуковским и, конечно же, Пушкиным, теща которого приходилась родной племянницей мужу Натальи Григорьевны.

Вчера я уже упоминала о старшем сыне и наследнике Разумовских — Алексее Григорьевиче и его потомстве, поэтому перехожу к нашему герою.

Родился Андрей в 1752 году. Был третьим и самым любимым сыном графа Кирилла, который прощал своему отпрыску даже такие высказывания как «вы, папенька, сын свинопаса, а я — сын фельдмаршала» в ответ на упрек об избыточных тратах на гардероб. Помимо острого языка, унаследовал Андрей еще и отцовскую красоту, и ум, для развития которого даже был учрежден особый домашний «институт», где обучались все отпрыски графа и для преподавания в котором из Германии был выписан выдающийся историк Шлецер. В возрасте 12 лет Андрей был отправлен за границу продолжать образование в Страсбургском университете, который он закончил в 1769 году.

Помимо острого языка, унаследовал Андрей еще и отцовскую красоту, и ум, для развития которого даже был учрежден особый домашний «институт», где обучались все отпрыски графа и для преподавания в котором из Германии был выписан выдающийся историк Шлецер. В возрасте 12 лет Андрей был отправлен за границу продолжать образование в Страсбургском университете, который он закончил в 1769 году.

По обычаю того времени, дворянские сыновья несли военную службу и в возрасте 17 лет молодой граф оказывается на одном из кораблей российского флота в чине лейтенанта. Вскоре он отличается во время знаменитой Чесменской битвы и в награду получает для командования собственный корабль — фрегат «Екатерина». Но морская жизнь скучна для богатого и искушенного молодого человека (ну, не только книги же он в Страсбурге читал) и все чаще Андрей наведывается ко двору, где сближается с наследником престола Павлом. В качестве особого жеста доверия Разумовскому поручается особая миссия — на своем корабле он должен привести из Германии невесту будущего императора — гессенскую принцессу Вильгельмину.

Молодая девица настолько увлеклась блестящим офицером, что датский посланник, также бывший на корабле, доносил, что дружба меж ними распространялась не только на дневные, но и ночные часы. И не сносить бы Разумовскому головы, поскольку венценосные невесты по традиции осматривались врачами, но Вильгельмина устроила такую истерику, что императрица махнула на нее рукой и велела оставить в покое. И напрасно, потому что вскоре выяснилось, что проблемы со здоровьем у жены наследника престола оказались нешуточные. Наталья (такое имя в православии получила принцесса) забеременела, но родить самостоятельно не смогла, ибо выяснилось, что в детстве у нее было очень сильное искривление позвоночника. Болезнь вылечили при помощи корсетов и регулярного битья кулаком по спине, тем самым нанеся огромный вред внутренним органам и скелету. Наталья умерла в страшных муках вместе с ребенком и, конечно же, Павел страшно переживал трагедию. Опасаясь за жизнь наследника, императрица Екатерина не нашла лучшего средства, кроме как показать переписку Разумовского с цесаревной, из которой выяснилось, что все время брака Наталья изменяла мужу и ребенка ждала от любовника. Разразился скандал, Павел грозился найти и убить графа Андрея и тому пришлось прятаться у сестры, после чего его выслали в отцовские имения. К слову сказать, ненависть Павла оказалась очень живучей: он не выносил вида Разумовского и даже два года держал его в ссылке во время своего правления.

Разразился скандал, Павел грозился найти и убить графа Андрея и тому пришлось прятаться у сестры, после чего его выслали в отцовские имения. К слову сказать, ненависть Павла оказалась очень живучей: он не выносил вида Разумовского и даже два года держал его в ссылке во время своего правления.

А вот Екатерина II была женщиной прагматичной и решила использовать наглого красавца в государственных нуждах. А где мог пригодиться умный, знатный, европейски образованный человек? Конечно же, на дипломатической службе.

Вена

Граф Андрей отправляется в Австрию, где несет службу при после князе Д.М.Голицыне. Красавец русский быстро становится своим среди капризной венской знати, его принимают в лучших салонах, где по обычаю того времени не только сплетничали и играли в карты, но и делились закулисными политическими тайнами(многие из которых оперативно оказывались в донесениях русской императрице). Одним из центров светской жизни Австрии был дом графини фон Тун, где Андрей был принят как самый желанный гость. Помогло этому увлечение графа музыкой. Вена в те времена — это Моцарт, Гайдн, Глюк, позже Бетховен. Разумовский щедро спонсирует молодые таланты и сам недурно играет на скрипке, немудрено, что дамы благосклонно одаривают его своим вниманием и слава покорителя женских сердец разносится по всей Европе.

Помогло этому увлечение графа музыкой. Вена в те времена — это Моцарт, Гайдн, Глюк, позже Бетховен. Разумовский щедро спонсирует молодые таланты и сам недурно играет на скрипке, немудрено, что дамы благосклонно одаривают его своим вниманием и слава покорителя женских сердец разносится по всей Европе.

А сейчас минутка цинизма. Так получилось, что во второй половине 18 века европейские дела во многом определялись дамами. На престолах двух крупнейших держав — Австрии и России находились женщины. Во Франции, Неаполе и Испании правили короли, но их волю направляли их супруги и этим решило воспользоваться русское правительство, отправляя Разумовского на новое место службы — в Неаполитанское королевство. Формально во главе страны находился Фердинанд IV, но все без исключения знали, что фактически правит его жена Мария — Каролина, австрийская принцесса по рождению и сестра французской королевы Марии — Антуанетты.

Мария — Каролина

Прибыв в Неаполь, Разумовский поступил небанально. Во всеуслышание задев самолюбие королевы своими замечаниями в адрес ее ума и внешности, уже через месяц он извинялся перед Каролиной не только официально, но и в королевской спальне. Начался роман, не только приятный, но и полезный, особенно для нужд Российской империи, поскольку граф Андрей, воспользовавшись своим влиянием на королеву, добился для русского флота права стоять и пополнять припасы на территории Неаполитанского государства. Был заключен и торговый договор, настороживший противников усиления российского влияния в Европе.

Во всеуслышание задев самолюбие королевы своими замечаниями в адрес ее ума и внешности, уже через месяц он извинялся перед Каролиной не только официально, но и в королевской спальне. Начался роман, не только приятный, но и полезный, особенно для нужд Российской империи, поскольку граф Андрей, воспользовавшись своим влиянием на королеву, добился для русского флота права стоять и пополнять припасы на территории Неаполитанского государства. Был заключен и торговый договор, настороживший противников усиления российского влияния в Европе.

Вскоре таланты Разумовского понадобились Екатерине II на севере Европы, где в очередной раз обострялись отношения между Россией и Швецией. В качестве полномочного посланника граф, с небольшой остановкой в Дании, оказывается в Стокгольме. Война за превосходство на Балтике была неотвратима, поэтому главной задачей становится поиск компромата для дискредитации шведского короля перед союзниками и поддержка противников Густава III внутри страны. В течение двух лет Разумовский настолько активно и нагло занимался решением поставленных задач, что значительная часть историков пришла к выводу, что первейшей союзницей посла стала королева София Магдалина. Степень близости их отношений осталась неизвестна, но тот факт, что вскоре после начала русско — шведской войны Разумовскому пришлось срочно и тайно бежать из Стокгольма на утлом кораблике, весьма красноречив. Кстати, во время бегства граф Андрей припомнил свое славное прошлое в качестве морского офицера, исследовав морские шведские границы в интересах русской разведки.

Степень близости их отношений осталась неизвестна, но тот факт, что вскоре после начала русско — шведской войны Разумовскому пришлось срочно и тайно бежать из Стокгольма на утлом кораблике, весьма красноречив. Кстати, во время бегства граф Андрей припомнил свое славное прошлое в качестве морского офицера, исследовав морские шведские границы в интересах русской разведки.

Успех в Швеции принес заслуженную награду. Разумовский получил новое назначение — в Австрию, где кроме обширного круга знакомых и интереса к музыке его ждала невеста. В 1786 году, проезжая из Неаполя на север, Андрей посетил дом своей старой венской знакомой графини Тун, где сблизился с ее старшей дочерью Элизабет. Невеста преданно ждала его из шведской миссии и в 1788 году они вступают в брак. Разумовскому на тот момент уже 36 лет — время остепениться и обзавестись наследниками.

Следующие 17 лет граф Андрей провел на страже российских интересов в Австрии. При его непосредственном участии произошли второй и третий разделы Польши, организация антифранцузских коалиций и неудачные войны с Наполеоном. В 1807 году, после заключения Тильзитского мира, он просит у Александра I отставку, аргументируя ее возрастом, тяжелым моральным состоянием после смерти жены и необходимостью переключиться на управление отцовским наследством, дела которого были весьма запущены.

В 1807 году, после заключения Тильзитского мира, он просит у Александра I отставку, аргументируя ее возрастом, тяжелым моральным состоянием после смерти жены и необходимостью переключиться на управление отцовским наследством, дела которого были весьма запущены.

Освободясь от службы, Разумовский полностью отдается своему главному увлечению — музыке. Вена на протяжении долгого времени была музыкальной столицей Европы и, конечно же, граф Андрей был прекрасно знаком со всеми выдающимися музыкантами и композиторами. Но наибольшее его внимание и покровительство было отдано Людвигу ван Бетховену. Вполне возможно, что их первая встреча состоялась еще в первое пребывание графа в Вене, но с 1807 года начинается новый этап знакомства. Бетховен посвящает Разумовскому две симфонии — Пятую и Шестую и пишет так называемые «Русские квартеты» специально для исполнения их созданным на средства графа профессиональным струнным квартетом. Кстати, партия второй скрипки исполнялась самим Разумовским — настолько высока была его музыкальная квалификация

youtube.com/embed/oXLKu-HglnM?wmode=transparent&rel=0&autohide=1&showinfo=0&enablejsapi=1″ webkitallowfullscreen=»true»/>

В свободное от музыки время граф уделяет внимание коллекционированию живописи, строит для себя дворец в Вене (на превью) на улице, позже названной в его честь и постепенно транжирит отцовское наследство. Ситуацию усугубил пожар, на реставрацию после которого ушла значительная часть средств.

Спокойствия не прибавляет и необходимость участвовать в консультациях по переделу Европы, куда Разумовского приглашают в качестве советника(да, не только через постели мог вершить большую политику этот человек).

Последние 20 лет жизни, до смерти в 1836 году, прошли для Разумовского тихо. И в нужде. Огромное состояние было растрачено на дорогостоящие увлечения — содержание музыкантов и обустройство венского дворца. Детей не было ни в первом браке, ни во втором, с графиней Тюргейм. Под влиянием второй жены граф принял католичество, мирно скончавшись в возрасте 84 лет. Остатки наследства разошлись среди родственников, детей его брата Григория, который тоже жил в Австрии.

Остатки наследства разошлись среди родственников, детей его брата Григория, который тоже жил в Австрии.

А.К.Разумовский в поздние годы

Антоний Погорельский писатель :: люди :: Россия-Инфоцентр

Антоний Погорельский — псевдоним Алексей Алексеевич Перовский (1787, Москва — 9 (21) июля 1836, Варшава), одного из самых известных прозаиков XIX века в России.

Естественный сын А.К. Разумовского, он был братом графов Л.А. и В.А. Перовские, известные как государственные деятели, и дядя Алексея Константиновича Толстого, также известного литератора. Алексей Перовский провел детство в усадьбе Разумовских на Украине.Получил глубокое домашнее образование, затем окончил Московский университет. Он перевел на немецкий язык знаменитую « Бедная Лиза » Карамзина (1807 г.). Благодаря Разумовским он смог познакомиться с самим Карамзиным и его московским окружением (Петром Вяземским и Василием Жуковским, дружившими с братом Перовского Василием) и получил в этом кругу репутацию шута и мистификатора.

Его отец, сам влиятельный масон, не позволил своему внебрачному сыну присоединиться к масонской ложе, несмотря на желание молодого Алексея.В 1809–1810 годах он служил в ревизионной комиссии в какой-то провинции, а в 1812 году (вторжение Бонапарта) добровольно пошел в действующую армию, на этот раз против воли отца. Он участвовал во многих боях (в том числе в партизанских отрядах), в том числе в битве под Лейпцигом. До 1816 года служил князем Н.Г. Адъютант Репнина в Саксонии, оккупированной в те времена союзными странами. Живя в Германии, Перовский увлекался немецким романтизмом, в частности Гофманом, и это оказало большое влияние на его собственное творчество.

После выхода на пенсию поселился в Петербурге и занимался воспитанием и образованием своего племянника Алексея 1817 года рождения (вскоре после рождения мальчика его мать, сестра Перовского, ушла от мужа). В то время среди знакомых Перовского был и сам Александр Пушкин: последний приветствовал публикацию Руслана и Людмилы , выступив остроумной рецензией на критические нападки на стихотворение. Перовский оказался одним из самых активных защитников молодого поэта.

Перовский оказался одним из самых активных защитников молодого поэта.

В июле 1822 года, после смерти отца, Алексей Перовский поселился в усадьбе Погорельцы на Украине вместе с сестрой и племянником. Здесь он написал свои замечательные рассказы Двойник (Двойник, или Мои вечера в Малороссии) , изданные под псевдонимом Антоний Погорельский (от имения) в 1828 году. К тому времени автор уже вернулся на службу в Петербург. В Петербурге (где он в основном занимался вопросами образования) и взял своего племянника в путешествие в Германию (1827 г.), где он посетил Гете.

Двойник — серия из четырех этажей, объединенных рамным сюжетом; тесно связанный с немецкой фантастической традицией («Братья Серапионы» Гофмана), он также предвосхитил знаменитые « вечеров на хуторе у Диканьки» Николая Гоголя и русских ночей Владимира Одоевского. Сериал также во многом связан с традициями готического романа. Фантастический рассказ « Лафертовская Маковница » (опубликованный отдельно в 1825 году) вызвал восторженные похвалы Александра Пушкина, который впоследствии процитировал его в своей книге « Coffin Maker ». Тем не менее, критики, за некоторыми исключениями, не приняли The Double , который намного опередил свое время, и приняли его просто для смехотворной фантазии.

Тем не менее, критики, за некоторыми исключениями, не приняли The Double , который намного опередил свое время, и приняли его просто для смехотворной фантазии.

В 1829 году Погорельский издал книгу, принесшую ему настоящую известность: это была сказка Черная курица, или Живая подполья , написанная для его племянника Алеши, первая книга о детстве в русской литературе. Известно, что Жуковский и Лев Толстой высоко оценили книгу.

В 1830–1833 гг. Алексей Перовский опубликовал роман « Монастырка » о жизни девушки, окончившей Смольный институт, на родине в Малороссии.Этот «нравственно-описательный роман», сочетающий в себе сентиментальные и романтические элементы, был очень хорошо принят публикой и критикой.

После своего окончательного ухода на пенсию в 1830 году Перовский полностью посвятил себя воспитанию своего племянника, много путешествовал с ним по Италии, а затем по России и снова встретился с Пушкиным.

Писатель умер от туберкулеза по дороге в Ниццу, где лечился.

Дворец на гороховом поле. Городская усадьба Разумовских

(Россия, г. Москва, ул.Казакова, 18-20)

Несколько лет назад я работал в издательском отделе акварельной школы народного художника РФ С.Н. Андрияки, что в Гороховском переулке. Само собой разумеется, что кварталы, прилегающие к месту службы, были в поле моего зрения. В этом районе столицы до сих пор сохранилась историческая застройка. На тихих, тонущих улицах, улицах и городских усадьбах в зелени встречаются в архитектурном отношении. На улице Казакова, можно сказать, по соседству, городская усадьба Разумовского оказалась приятным открытием.

«Усадьба на этом месте известна с XVII века, когда она принадлежала датскому купцу Давиду Бахарту. В 30-х годах XVIII века в графах Г.И. и М.Г. Головная здесь был регулярный парк. Елизавета Петровна подарила имение Разумовского А. Г. В 1799–1802 годах для его племянника Графа А.К. Разумовского на обоих берегах Яузы создается новый комплекс с парковым массивом (проект АРХ. Н.А. Львов (?), Управление А.А. Менелас). левый берег, ландшафтный флот расположен на месте, где в 1720-1730-х гг.Здесь располагался террасный парк усадьбы В.Ф. Салтыков, позже имбирь.

Г. В 1799–1802 годах для его племянника Графа А.К. Разумовского на обоих берегах Яузы создается новый комплекс с парковым массивом (проект АРХ. Н.А. Львов (?), Управление А.А. Менелас). левый берег, ландшафтный флот расположен на месте, где в 1720-1730-х гг.Здесь располагался террасный парк усадьбы В.Ф. Салтыков, позже имбирь.

С 1830-х гг. Усадьба используется различными учреждениями. В 1842 г. перестроен архитектором А.Г. Григорьевым под учебный дом. В 1920-е гг. Ее забрали в институт физической культуры. Нижняя спортивная площадка института расположена на месте огромного пруда, спустившегося еще в XIX веке. Левый берег усадьбы с 1930-х гг. Используется как детский парк.

Архитектурный ансамбль расположен на высоком правом берегу Яузы.От него к реке спускается территория парка. На верхней и нижней террасах сохранились участки с вековыми деревьями. В левобережной части усадьбы читается планировка и искусственный рельеф первой трети XVIII века.

Главный дом — один из великолепных образцов классической архитектуры Москвы.

Эту краткую информацию я узнал из замечательной книги И.К. Бахтина и Е.Н. Чернявской «Деревенские усадьбы в Москве» (иллюстрированный каталог).

От себя отмечу, что дворец Разумовского долгое время в аварийном состоянии находился в эксплуатации. наконец-то отремонтирован, и снова радует своей красотой москвичей и гостей столицы.

Привожу цитату из «Истории русского искусства» И.Е. Грабарь: «Самым большим архитектором Москвы XVIII века, и одновременно Величайшим в России был современник Баженова и его служащие в Кремлевском дворце — казаки. Этот загадочный человек, получивший все свое образование в Москве, — Y KN. Ухтомский и его преемница Никитина и никогда не бывали за границей, обладали таким архитектурным гением, что сравнивать его можно разве что с ренессансными гигидами.Начав свою деятельность еще при Елизавете, в эпоху самого распущенного барокко, он постепенно миновал все ступени классицизма до Александровского включительно, но при этом он был предельно индивидуален, он всегда и во всем был прежде всего самим собой и создал свой «казачий стиль», определивший дальнейшее направление московской архитектуры.

Дворец Разумовского на гороховом поле (архивные фото) из книги Ю. Проскуровской «Дворец на Гороховском поле», М., 2015:

1. Дворец Разумовского на гороховом поле. План основного корпуса главного корпуса. Копия 1830

2. Генеральный план дворца графа А.К. Разумовский. Проект 1800-1801.

3. Усадьба А.К. Разумовского в Москве, план, 1805

4. Гостиная в основном доме

5. Гостиная с потолочным перекрытием

6. Жилые апартаменты Дворец на гороховом поле

7.

8. Оранжерея дворца Разумовского

9.

10.

11. Церковь Вознесения Господня в Гороховом поле. Фото из альбома Н.А.Фонд «Москва. Соборы, монастыри, церкви», 1882

12. Дворец Разумовского на гороховом поле, фасад, ~ 1917 г.

13. Восточное крыло дворца Разумовского в Москве. Фото 1960-х гг.

14.

15. Фрагмент фасада парка с лестницей дворца Разумовского на гороховом поле

16.

Если сравнивать петербургские постройки той же эпохи с Москвой, то в последних невозможно не заметить интимности, тепла и как бы доброты, а первые производят впечатление устаревших, официальных, иногда холодных. хмурится и как бы злится.Эта особенность московской архитектуры особенно ярко выражена в творчестве Казакова, убивавшего даже в таких парадно-парадных дворцах, как «Дом Пашкова», ныне Румянцевский музей, для непреодолимого обаяния собственной души и личного, интимного, теплого чувства. . У любого другого автора такой план неизбежно был бы истерзан холодом, а не очарованием, таким как бесчувствие, поскольку это настоящее чудо архитектуры, этот единственный в своем роде дом для Европы. Мало кто знал даже среди московских старожилов еще один созданный им архитектурный шедевр — Дворец графа Разумовского, в котором сейчас размещается кафедра Николаевского детского дома.

М. Ф. Казаки. Дворец графа Разумовского на гороховом поле в Москве. (Ныне филиал Николаевского детского дома). — около 1790 г.

— около 1790 г.

Его средняя часть, единственная оставшаяся в почти невысказанном виде, с удивительным, удивительным входом, устроенным в огромной нише, прямо обездвижена богатством изобретательности и фантазии полета. На протяжении царствования Екатерины и Павла, а также в первом десятилетии 19 века в Москве не было построено ни одного значительного здания без участия Казакова, который либо построил его сам, либо выполнил чертежи, по которым были построены другие, либо, наконец, ограниченные Советы, очень ценимые его современниками.И изучая все построенные ими постройки, нельзя не удивиться бесконечному разнообразию и гибкости его естественной датировки. Он создал школу из множества учеников, которые построили всю Москву и значительную часть России зданиями казачьего стиля, вдохновленные архитекторами на протяжении всего столетия. «

Граф А.К. Разумовский , 1748-1822, старший сын графа Кирилла Григорьевича от брака с Екатериной Ивановной Нарышкиной, родился 12 сентября 1748 года; гетман пытался дать из сыновей прочное и разностороннее образование. , с образованием графа A.Завершила К. Разумовского длительная заграничная поездка, в ходе которой он слушал лекции в Страсбурге, посетил Италию и Англию. Записанный при рождении на военной службе, он был произведен Петром III в «Ротмистерах» и был переименован в камерные юнкеры; В 1775 году Разумовскому предоставили настоящие покои, но уже в 1778 году он вышел на пенсию и жил частным лицом в своем великолепном Подмосковье с. Горенс. 28 июня 1786 года его сделали секретным советником и назначили сенатором, но гордость, оскорбленная отказом Екатерины назначить его президентом Коммерческого колледжа, снова побудила его в 1795 году уйти в отставку.Александр I назначил Разумовского 2 ноября 1807 г. попечителем Московского университета с производством настоящих тайных советников, а 11 апреля 1810 г. — министром народного просвещения. Разумовский, однако, вскоре перешел на новую деятельность, и 26 мая 1812 года я попросил отпуск, к великому неудовольствию Александра I. Похолодание государя и болезнь глаз побудили Разумовского в 1814 году просить об отставке, на которую император согласился ».

, с образованием графа A.Завершила К. Разумовского длительная заграничная поездка, в ходе которой он слушал лекции в Страсбурге, посетил Италию и Англию. Записанный при рождении на военной службе, он был произведен Петром III в «Ротмистерах» и был переименован в камерные юнкеры; В 1775 году Разумовскому предоставили настоящие покои, но уже в 1778 году он вышел на пенсию и жил частным лицом в своем великолепном Подмосковье с. Горенс. 28 июня 1786 года его сделали секретным советником и назначили сенатором, но гордость, оскорбленная отказом Екатерины назначить его президентом Коммерческого колледжа, снова побудила его в 1795 году уйти в отставку.Александр I назначил Разумовского 2 ноября 1807 г. попечителем Московского университета с производством настоящих тайных советников, а 11 апреля 1810 г. — министром народного просвещения. Разумовский, однако, вскоре перешел на новую деятельность, и 26 мая 1812 года я попросил отпуск, к великому неудовольствию Александра I. Похолодание государя и болезнь глаз побудили Разумовского в 1814 году просить об отставке, на которую император согласился ». будет». Последние годы жизни Разумовский провел в Малорусе, в Яде, где и скончался 5 апреля 1822 года.Останки его после продажи укола Клапа Клейнмиха были перенесены в Спасский Новгород-Северский монастырь; Над могилой графа А.К. Разумовского возвышается гробница с надписью, в которой ему присвоено имя «бедный помощник, покровитель науки». От брака с графиней В.П. Шереметевой у Разумовского было 2 сына и 2 дочери, а от дочери ее Беритора, М. М. Соболевской, было 5 «учеников» и 5 «учеников», получивших фамилию «Перовские».

будет». Последние годы жизни Разумовский провел в Малорусе, в Яде, где и скончался 5 апреля 1822 года.Останки его после продажи укола Клапа Клейнмиха были перенесены в Спасский Новгород-Северский монастырь; Над могилой графа А.К. Разумовского возвышается гробница с надписью, в которой ему присвоено имя «бедный помощник, покровитель науки». От брака с графиней В.П. Шереметевой у Разумовского было 2 сына и 2 дочери, а от дочери ее Беритора, М. М. Соболевской, было 5 «учеников» и 5 «учеников», получивших фамилию «Перовские».

Граф А.К. Разумовский был человеком суровым, суровым, мрачным и заметным.Эти качества также соединились друг с другом из-за аристократической ситуации, в которой разворачивалась игра счастья Разумовского. Этот, по выражению Вигеля, «начавший французскую литературу» внук пастуха считал себя «русским« Монморанси »и с запредельной гордостью смотрел на простых смертных, не обвиненных в« приступах счастья ». «Он не доверял людям, прям не любил их видеть, предпочитая сидеть в своем кабинете, однако, если было недоверие к людям, он всегда находился под чьим-то влиянием: он был и валтарианцем, и масоном, и друг иезуита. Разумовский не был равнодушен к «чести и похвале», в 25 лет он не прочь принять какое-то достоинство своего достоинства в семье президента камер — или Мануфактуры-Соллегии и выходил из себя только при встрече » во дворе перманентного «Утешения себя в смысле высших сфер» преобладают некоторые блага телесные. Но в то же время он был свойственен ему, по словам его отца, «проклятой ленте» и вскоре он был раздражен официальными занятиями Он считался знаменем ботаники, а его сад в вышках и апельсинах был признан «чудесным образом Покча».«Но этот капризный любитель разбавил свои сады только для того, чтобы убить незанятое время, и не был способен на серьезную научную работу, как его брат, миннеролог гр. Грегори. По выражению Вигеля, Разумовский« из собственных знаний использовал то же самое » что из богатства, пользовался ими без всякой пользы для других ». Кроме того, он был одержим страстью к созданию дорогих и ненужных построек. Продажи за 400 000 рублей. Комфортабельный дом на Воздвенике, он потратил миллион рублей на постройку дома.

Разумовский не был равнодушен к «чести и похвале», в 25 лет он не прочь принять какое-то достоинство своего достоинства в семье президента камер — или Мануфактуры-Соллегии и выходил из себя только при встрече » во дворе перманентного «Утешения себя в смысле высших сфер» преобладают некоторые блага телесные. Но в то же время он был свойственен ему, по словам его отца, «проклятой ленте» и вскоре он был раздражен официальными занятиями Он считался знаменем ботаники, а его сад в вышках и апельсинах был признан «чудесным образом Покча».«Но этот капризный любитель разбавил свои сады только для того, чтобы убить незанятое время, и не был способен на серьезную научную работу, как его брат, миннеролог гр. Грегори. По выражению Вигеля, Разумовский« из собственных знаний использовал то же самое » что из богатства, пользовался ими без всякой пользы для других ». Кроме того, он был одержим страстью к созданию дорогих и ненужных построек. Продажи за 400 000 рублей. Комфортабельный дом на Воздвенике, он потратил миллион рублей на постройку дома. дворец на гороховом поле.Безумные растраты вкупе с бездумными аферистами расстроили его огромное состояние, и в последние годы жизни он был депонирован Александром I с просьбами купить в казну его дом на гороховом поле. Как министр он не оставил себе, по выражению Вигеля, «никаких воспоминаний». С его помощью был открыт Царский лицей, было издано много проспектов, но лично министру были только написанные им его собственные — торжественное открытие Царского лицея да правила контроля температуры в помещениях этого заведения…

дворец на гороховом поле.Безумные растраты вкупе с бездумными аферистами расстроили его огромное состояние, и в последние годы жизни он был депонирован Александром I с просьбами купить в казну его дом на гороховом поле. Как министр он не оставил себе, по выражению Вигеля, «никаких воспоминаний». С его помощью был открыт Царский лицей, было издано много проспектов, но лично министру были только написанные им его собственные — торжественное открытие Царского лицея да правила контроля температуры в помещениях этого заведения…

(С портрета Гуттенбрюна, 1801; находится в Музее императора Александра III)

Долгое время автором проекта по стилистическим данным считался М.Ф. Казак, однако, документальных свидетельств, подтверждающих авторство архитектуры, найти не удалось. В документах, связанных со строительством усадьбы Узумовских, имя архитектора называется, «по направлениям и по заказу, по которому сооружение было изготовлено». Это известный московский архитектор А.А. Валель, с 1785 по 1803 г.

служивший под началом Н.А.Львова. Именно поэтому в литературных источниках упоминается как возможный автор усадьбы и название Львова. Он называется гл. Камерон, работавший в этот период в Москве. Но уже в 1800 году Камерон уезжает из Батурина, где проектирует и строит усадьбу Разумовских.

служивший под началом Н.А.Львова. Именно поэтому в литературных источниках упоминается как возможный автор усадьбы и название Львова. Он называется гл. Камерон, работавший в этот период в Москве. Но уже в 1800 году Камерон уезжает из Батурина, где проектирует и строит усадьбу Разумовских.

Малый филиал сиротского института, Дом-дворец А.К. Разумовский. Фото Нач.20 век.

Особняк построен из дуба Бруусева, так как камень, по словам Алексея Кирилловича, был вреден для здоровья.К 1803 году строительство было завершено … В глубине парадного двора стоял величественный особняк с двойными колоннами, на выдвинутых вперед портиках, украшенный львами, ограниченный по бокам двумя флигелями. Внутреннее убранство поражало воображение — залы сияли бронзой, зеркала, стены щедро украшали дорогие гобелены, подоконники — лазурита. Комплекты Spring и Saxon заказывались специально для нового дома. Уникальная библиотека — только книги XV века, выполненные на толстом томе каталога.Дом со всей отделкой обошелся Разумовскому в сумму около 4 миллионов рублей.

В советское время в усадьбе Разумовских располагались институт физкультуры, общежития и учебные аудитории для студентов … В 1970-х годах дворец достался ВНИИФК, построена баня. в центральной части главного дома, за 10 лет дворец сильно пострадал. В 1979 году дворец вошел в список олимпийских объектов и началась его спешная реставрация, которую правильнее было бы назвать иначе… не успели на олимпиаду и работа была прекращена на много лет. «Дворец не просто заброшен, отсутствие хозяина привело к разграблению. Вынесены резные двери, унесены лепные детали, полы, даже лаги и балки снесены львиными масками с замковыми камнями над окнами и «Крыша буквально превратилась в сито, что привело к интенсивному гниению деревянных конструкций», — писали горожане в Советский фонд культуры. В 1990-е … взялись за дело… передача дворца в руки творческой интеллигенции, а именно Академии художеств. В 1999 году случился страшный пожар, и с тех пор усадьба находится в значительном состоянии, обращения к Зурабе Тредели не повесили ее даже на возведение временной крыши над зданием. Уникальный образец классицизма, которым когда-то восхищались в Европе, теперь медленно умирает. И никто этим не занимается …

Уникальный образец классицизма, которым когда-то восхищались в Европе, теперь медленно умирает. И никто этим не занимается …

Вместо восстановления идет тяжба между достопочтенным ЗК. Церетели и государственность РФ… Между тем у дворца почти нет крыши, и скоро осень, дожди …

Использованы материалы с сайтов «Москва, которой нет» и ashipilin.narod.ru. Почему они так благодарны!

После Отечественной войны А.К. Разумовский вышел на пенсию, но в 1818 году весь двор посетил его дом на гороховом поле. Он попросил императора купить этот дом для выплаты своих многочисленных долгов, но получил отказ. Через шесть лет хозяин умер, и, по рассказам дочери, он — Мейсон и Вольтериан — перед смертью раскаялся и поцеловал крест.У него остались многочисленные побочные дети, рожденные от законного, но неудачного брака с графиней барброй Шереметевой (сестрой графа Николая Петровича, вышедшей замуж за Прасковые жемчужины). Имя Перовских внебрачные дети получили в подмосковной усадьбе Перово, где когда-то поженились граф Разумовский и Елизавета Петровна. Отсюда и произошли люди Софья Пеповская, мать писателя Алексея Константиновича Толстого Анна Пеповская, автор сказки «Черный цыпленок, или Подземные жители» Алексей Перовский (Погорельский) и один из многочисленных претендентов Василий Пеповский. для прототипа Пьера Зухова.

Отсюда и произошли люди Софья Пеповская, мать писателя Алексея Константиновича Толстого Анна Пеповская, автор сказки «Черный цыпленок, или Подземные жители» Алексей Перовский (Погорельский) и один из многочисленных претендентов Василий Пеповский. для прототипа Пьера Зухова.

После смерти А.К. Усадьба Разумовских на гороховом поле перешла к законному старшему сыну Петру, известному своими расточительствами. Великолепный дворец быстро прибыл на катер, но, к счастью, храм от него не зависел. В 1827 году Адам Мицкевич, бесплатно объяснивший России идеи освобождения Польши, жил на одной из срубов имения. Здесь его бывал Пушкин, который часто бывал в этих краях, ведь на старой Басманной жил его любимый дядя Василий Львович Пушкин. Буквально за год до этого поэт вернулся с Михайловской ссылки и приехал к дяде сразу после знаменитой встречи с Николаем I в Кремле 8 сентября 1826 года.

А в 1828 году усадьба Разумовских была продана за херню в счет уплаты многочисленных долгов нового хозяина. Она переключилась на какого-то одесского купца, который занимался продажей бесценных книг, фарфора и других коллекций Разумовского в антикварных магазинах. Только в 1833 году имение Разумовских выкупил попечительский совет под приют для детей, родители которых умерли во время эпидемии холеры.

Она переключилась на какого-то одесского купца, который занимался продажей бесценных книг, фарфора и других коллекций Разумовского в антикварных магазинах. Только в 1833 году имение Разумовских выкупил попечительский совет под приют для детей, родители которых умерли во время эпидемии холеры.

В 1842 году усадебный комплекс расширил А.Г. Григорьев ( изд. ).Тогда же было открыто «молодое отделение обер-офицерского сиротского института», переименованное в Александринский детский дом-приют.

Позже, в 1867 году здесь обосновалась фельдшерская школа на 300 питомцах воспитательного дома и ольховая на 100 пожилых женщинах. Также в продолжение десяти лет, с 1876 по 1886 год, здесь была учительская семинария, на какое-то время подарили здание в Винсе.

Летом 1876 г. А.И. вошел в этот пансионат Куприн, где пытался написать свои первые стихи.

В 1882 г. молодой филиал Александровского детского дома, в 1884 г. — молодой филиал Николаевского детского дома.

С 1901 г. усадьба Императрицы Марии Федоровны «Императрица для Почетной Императрицы Императрицы Марии» помещалась в усадебную усадьбу.

усадьба Императрицы Марии Федоровны «Императрица для Почетной Императрицы Императрицы Марии» помещалась в усадебную усадьбу.

Снимок сделан по решетке усадьбы в 1996 году. Тогда она была закрыта для посещения

Городская усадьба Разумовских — Усадьба и парк в Москве (Басманный район, Казачья улица, 18).С усадьбой на берегу Яузы парк площадью ок. 40 га (охраняемая территория — 29 га). В советское время в парке были устроены спортивные площадки. Ближайшие станции метро — Курская и Бауманская.

История

Усадьба

Граф Алексей Кириллович Разумовский.

Деревянный дворец возведен А.А. Меласом для графа Алексея Кирилловича Разумовского в г. Центральная часть дома построена из дерева, боковые двухэтажные флигели — из кирпича.Они сделали арочные ворота, ведущие во дворы. Этот замечательный шедевр русской архитектуры — яркий образец городского усадебного строительства. Широкое дворовое пространство отделяет основной корпус от улицы и позволяет увидеть этот памятник во всем великолепии. С исключительной художественной выразительностью решена центральная входная часть: полукруглая ниша, переходящая вверху в полукресло, разделена легкими элегантными колоннами, не уступающими своей глубине. Строгий ФРОНТОН ФРОНТОН Выразительно завершает входную композицию.

С исключительной художественной выразительностью решена центральная входная часть: полукруглая ниша, переходящая вверху в полукресло, разделена легкими элегантными колоннами, не уступающими своей глубине. Строгий ФРОНТОН ФРОНТОН Выразительно завершает входную композицию.

Дом А. К. Разумовского когда-то был окружен огромным флотом. Этот парк, доходивший до реки Яузы, славился «местом, которое очарование внутренней природы заставило бы его (посетителя) забыть, что он был в городе».

Слишком дорогое содержание дворца и огромные долги, графы императора Александра I попросят несколько раз, несколько раз он сразу просил за имение 850 тысяч рублей, из которых 800 тысяч сразу пошли на оплату долгов.

В годы СССР

Сам институт возобновил свою деятельность в 1946 году: восстановлены педагогический и спортивный факультеты, обновлен тренерский состав, созданы научные кружки на кафедрах.

После того, как арендатором стал ВНИИФК, его начали преобразовывать в структуру, удобную для размещения Лаборатории ВНИИФКА, а в центральной части основного дома построили сауну для личного пользования по инструкции. Баня проработала более 10 лет, за это время штукатурка слетела с фасада, а кирпичные стены начали разрушаться.

Баня проработала более 10 лет, за это время штукатурка слетела с фасада, а кирпичные стены начали разрушаться.

При подготовке Москвы к Олимпиаде 1980 года дворец был включен в список олимпийских объектов, а к концу 1979 года помещения были полностью освобождены. Начались строительные работы, которые нельзя было назвать реставрацией. На Олимпиаду не успели и работы были прекращены на много лет.

Россия

Текущее состояние недвижимости

Примерно с середины 1990-х годов Госкомспорт приступил к уплотнению в связи с дальнейшей доработкой в здании корпусов Академии художеств.

Спустя несколько месяцев, в июле 1999 г., произошел пожар, в результате которого была сильно повреждена часть главного здания.