Краткая биография: Николай Васильевич Гоголь

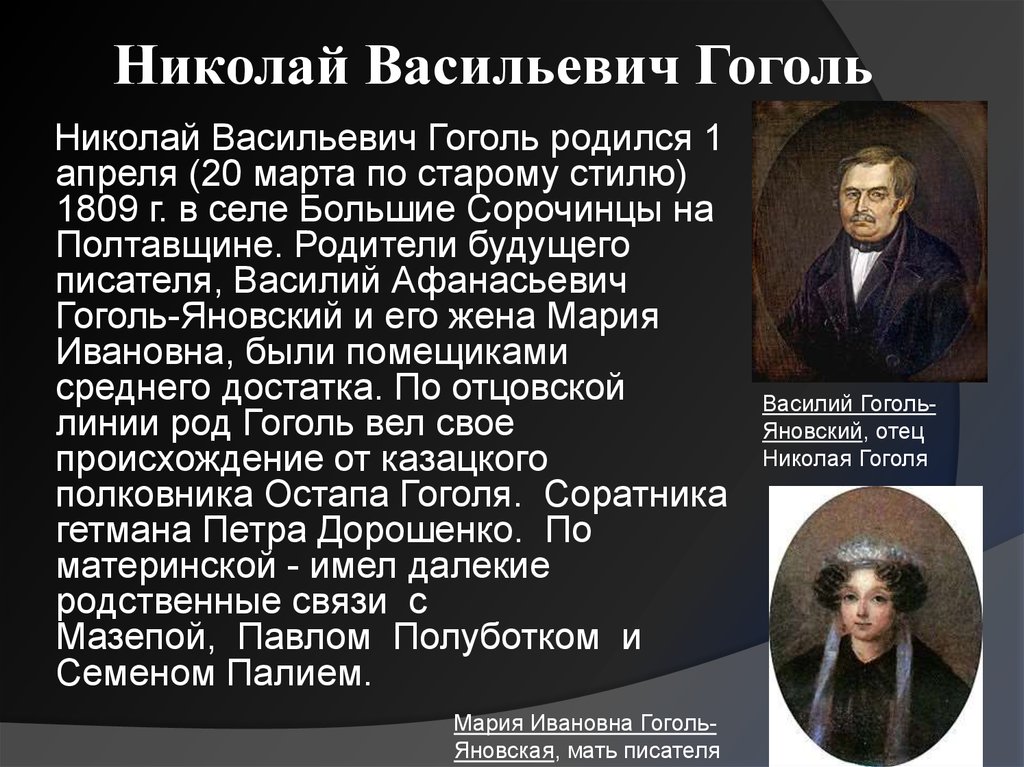

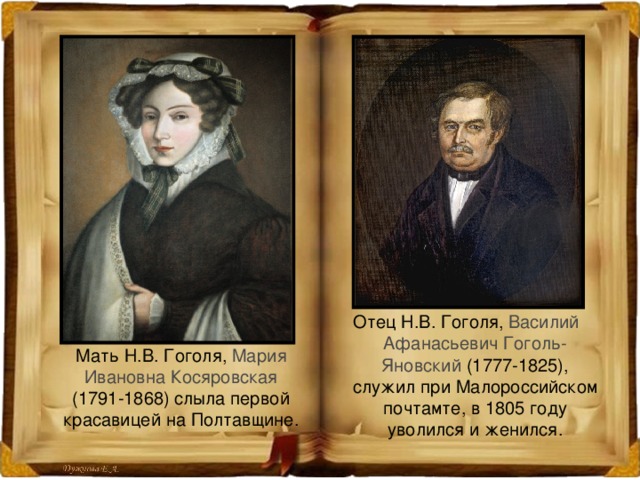

Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель, драматург, поэт, критик, публицист. Родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, служил при Малороссийском почтамте, в 1805 г. уволился с чином коллежского асессора и женился на Марии Ивановне Косяровской, происходившей из помещичьей семьи. В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей. Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке. В 1818-19 гг. Гоголь обучался в Полтавском уездном училище. В мае 1821 года поступил в гимназию высших наук в Нежине.

Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь в декабре едет в Петербург. Испытывая денежные затруднения, безуспешно хлопоча о месте, Гоголь делает первые литературные пробы: в начале 1829 г. появляется стихотворение «Италия». С апреля 1830 г. до марта 1831 г. служит в департаменте уделов. Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое разочарование в государственной службе. В этот период выходят в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они вызвали почти всеобщее восхищение. Осенью 1835 г. он принимается за написание «Ревизора», сюжет которого подсказан был А.С. Пушкиным. В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию. Конец лета и осень проводит в Швейцарии, где принимается за продолжение «Мертвых душ». Работа началась еще в 1835 г., до написания «Ревизора», и сразу же приобрела широкий размах. В Петербурге несколько глав были прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение и одновременно гнетущее чувство. В мае 1842 г. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет.

В этот период выходят в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они вызвали почти всеобщее восхищение. Осенью 1835 г. он принимается за написание «Ревизора», сюжет которого подсказан был А.С. Пушкиным. В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию. Конец лета и осень проводит в Швейцарии, где принимается за продолжение «Мертвых душ». Работа началась еще в 1835 г., до написания «Ревизора», и сразу же приобрела широкий размах. В Петербурге несколько глав были прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение и одновременно гнетущее чувство. В мае 1842 г. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет.

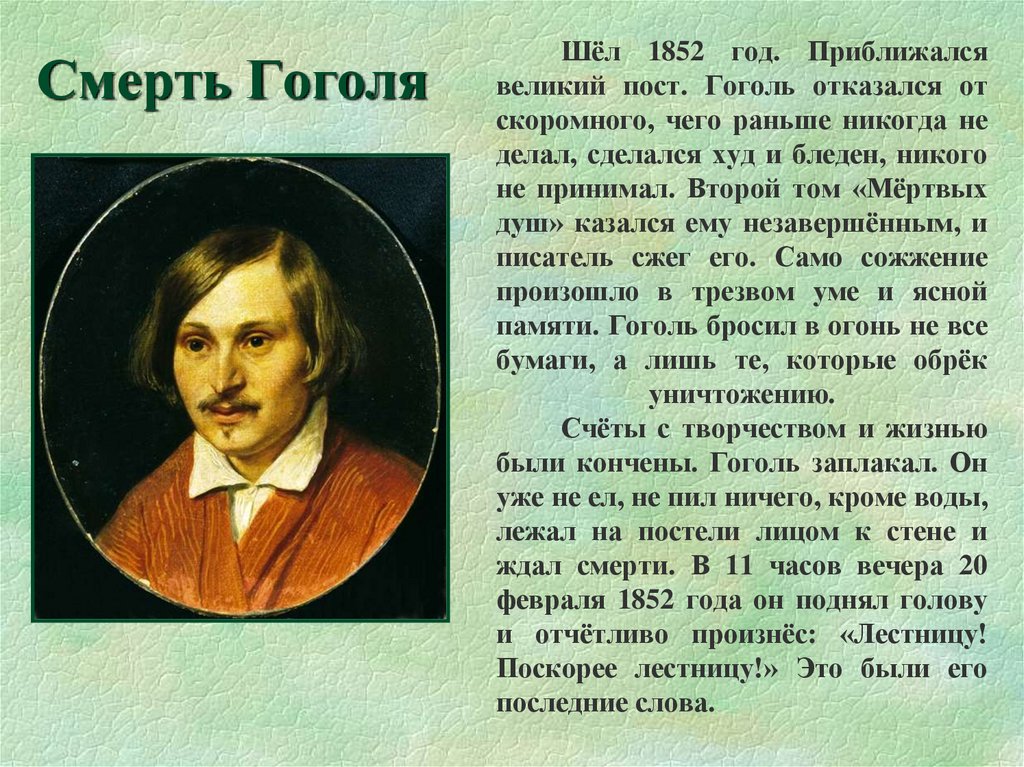

После первых, кратких, но весьма похвальных отзывов инициативу перехватили хулители Гоголя, обвинявшие его в карикатурности, фарсе и клевете на действительность. Вся эта полемика проходила в отсутствие Гоголя, выехавшего в июне 1842 году за границу. Трехлетие (1842-1845 гг.), последовавшее после отъезда писателя за границу — период напряженной и трудной работы над 2-м томом «Мертвых душ». 1 января 1852 г. Гоголь сообщает что 2-й том «Мертвых душ» окончен. Николая Васильевича терзает предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в благотворности своего писательского поприща и в успехе осуществляемого труда. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись 2-го тома.

1 января 1852 г. Гоголь сообщает что 2-й том «Мертвых душ» окончен. Николая Васильевича терзает предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в благотворности своего писательского поприща и в успехе осуществляемого труда. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись 2-го тома.

Николай Васильевич Гоголь умер утром 4 марта 1852 года.

Хронологическая таблица жизни и творчества

Хронологическая таблица: Н.В. Гоголь

В таблице отражены наиболее важные даты и факты из жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. Хронологическая таблица поможет расширить и дополнить краткую биографию автора.

Читать далее

Краткое содержание произведений автора

Краткое содержание: «Мёртвые души»

«Мёртвые души» — произведение Н. В. Гоголя, жанр которого автор обозначил как поэма. Первый том был издан в 1842 году. Второй том уничтожен писателем, но сохранилось несколько глав в черновиках. Третий том был задуман, но не начат. История представляет собой путешествие Чичикова к разным помещикам. Она может рассматриваться как путешествие человеческой души от порока к пороку, либо жизненный путь от молодости, которую представляет инфантильный Манилов, до старости, которую представляет собой помещик Плюшкин.

В. Гоголя, жанр которого автор обозначил как поэма. Первый том был издан в 1842 году. Второй том уничтожен писателем, но сохранилось несколько глав в черновиках. Третий том был задуман, но не начат. История представляет собой путешествие Чичикова к разным помещикам. Она может рассматриваться как путешествие человеческой души от порока к пороку, либо жизненный путь от молодости, которую представляет инфантильный Манилов, до старости, которую представляет собой помещик Плюшкин.

Читать далее

Краткое содержание: «Старосветские помещики»

Повесть «Старосветские помещики» Н.В. Гоголя, написанная в 1835 году, рассказывает о тихой жизни двух стариков.

Читать далее

Краткое содержание: «Нос»

Рассказ «Нос» написал Н.В. Гоголь в 1833 году. Эта сатирическая история высмеивает человеческие пороки и недостатки. Главный герой произведения Ковалёв мечтает о блестящей карьере, но неожиданно теряет нос, что губит все его планы. Ковалёв так обеспокоен мнением окружающих, что не может себе представить, как он будет без собственного носа.

Читать далее

Все произведения автора

Краткая биография Гоголя самое главное (жизнь и творчество)

Родился будущий писатель 20 марта 1809 года в Полтавской губернии, в небольшом месте под названием Великие Сорочинцы. Семья его была не богатая. Отца его звали Василий Афанасьевич, а мать Мария Ивановна.

Семья его была не богатая. Отца его звали Василий Афанасьевич, а мать Мария Ивановна.

Образование свое он получил в Ниженской гимназии высших наук. Основана эта гимназия была в 1821 году. Именно там, у юного Гоголя начал проявляться интерес к литературному ремеслу, а так же вскрылись его выдающиеся актерские способности. Гоголь же хотел посветить себя делу юстиции и по этой причине он в 1828 году решил переехать в Санкт-Петербург.

Свои первые стихи он опубликовал под псевдонимом В. Алов, большим успехом они не пользовались. В 1831 году Гоголь познакомился с Пушкиным, это знакомство достаточно повлияло на него. Первое произведение, которое принесло ему славу называется «Вечера на хуторе близ Диканьки», было написано в 1831-32 года.

В 1835 году Гоголь написал свою всеми известную комедию, под названием «Ревизор». Уже в 1836 году в Александринском театре, была поставлена и сыграна эта пьеса. Произведение настолько сильно произвело впечатление на людей, что некоторые реакционные силы начали относиться плохо к Гоголю. В июне того же года Гоголь принял решение уехать на время из России. Таким образом он жил в Риме, где работал над одним из своих главных творений в жизни под названием «Мертвые души». Изначально задумывалось, что произведение будет состоять из трех томов. Первый том «мертвых душ» вышел в 1846 году под названием «Похождение Чичикова и мертвые души». В этом же году в Санкт-Петербурге вышел сборник сочинений Гоголя в который вошли ранее не опубликованные работы. К таким можно отнести работы под названием «Женитьба» и «Игроки».

В июне того же года Гоголь принял решение уехать на время из России. Таким образом он жил в Риме, где работал над одним из своих главных творений в жизни под названием «Мертвые души». Изначально задумывалось, что произведение будет состоять из трех томов. Первый том «мертвых душ» вышел в 1846 году под названием «Похождение Чичикова и мертвые души». В этом же году в Санкт-Петербурге вышел сборник сочинений Гоголя в который вошли ранее не опубликованные работы. К таким можно отнести работы под названием «Женитьба» и «Игроки».

Последующая творческая деятельность Гоголя шла достаточно неровно. В промежутке с 1842 по 1845 он ездит по загранице и все никак не может найти себе, тем временем работая над вторым роман мертвых душ.

Финальной стадией жизни Гоголя можно назвать его паломничество в Иерусалим, где он молится перед гробом Господня и просит его помощи в написание «Мертвых душ». В ночь с 11 по 12 февраля Гоголь сжег второй том полностью, после чего через 10 дней он умирает.

Вариант 2

Н. В. Гоголь является признанным классиком русской литературы и одним из основателей реализма. Его перу принадлежат прозаические, поэтические, драматургические произведения, критические и публицистические статьи.

В. Гоголь является признанным классиком русской литературы и одним из основателей реализма. Его перу принадлежат прозаические, поэтические, драматургические произведения, критические и публицистические статьи.

Родился он в 1809г. на Украине (в с. Большие Сорочинцы) в семье небогатого помещика. Детские годы его прошли в с.Васильевка.

Начальное образование Гоголь получил дома. С 1818г. по 1819г. учится в Полтавском уездном училище, а с 1821г. по 1828г. – в Нежинской гимназии высших наук. Ещё в школьные годы он с удовольствием играет на сцене и пробует свои силы в качестве режиссёра-постановщика. Кроме того увлекается украинской историей, народными обычаями и фольклором, пишет первые литературные произведения и публикует их в рукописных журналах и альманахах.

После окончания гимназии Николай едет в Санкт-Петербург. Он мечтает о писательской славе, хочет проявить себя на актёрском поприще, но вынужден устроиться служить чиновником за небольшую плату.

В 1829г. на собственные средства издаёт поэму «Ганс Кюхельгартен». Критики неблагосклонно отозвались об этом произведении. Гоголь скупил все его нераспроданные экземпляры и сжёг.

Критики неблагосклонно отозвались об этом произведении. Гоголь скупил все его нераспроданные экземпляры и сжёг.

Николай Васильевич понимает, что необходимо искать новое направление, которое заинтересует читателей. В печатных изданиях появляются несколько его повестей и глава из романа «Гетьман». Однако настоящий успех к нему приходит после публикации сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».

С 1834г. по1835г. Гоголь занимается педагогической деятельностью – читает лекции по истории в Санкт-Петербургском императорском университете. В 1835г. были изданы его сборники «Миргород» и «Арабески», а также написана пьеса «Ревизор», первая постановка которой состоялась в 1836г.

Публике пьеса не понравилась. Разочарованный писатель надолго уезжает за границу (однако периодически посещает Россию). Он некоторое время живёт в Германии, Швейцарии, Франции, а затем – в Италии. Особенно полюбился ему Рим. Там всё способствует творчеству, поэтому Н.В. Гоголь усиленно трудится над романом «Мёртвые души», заканчивает повесть «Шинель» и т.

Издав первый том «Мёртвых душ», писатель работает над вторым, но в 1845г. у него наступает душевный кризис. Он составляет завещание, хочет уйти в монастырь, сжигает рукописный вариант второго тома, совершает поездку в Иерусалим.

В 1848г. возвращается в Россию. Возобновляет работу над «Мёртвыми душами», однако незадолго до смерти снова сжигает рукописи. Он погружается в мрачные думы, перестаёт покидать дом, соблюдает строгий пост и доводит себя до физического и нервного истощения.

В 1852г. Гоголь умер.

Гоголь. Биография 3

Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году, а умер в 1852 году.

Во времена своей жизни из под пера Гоголя вышло множество произведений, которые изучаются школьниками до сих пор. Мораль, которую заложил гоголь в строки своих творений в четырнадцатом веке , актуальна и по сей день.

Гоголь в юности получил достойное образование. И по окончанию школы переехал из своего села в Петербург . Там он не покладая рук писал , пытаясь пробиться из неизвестных авторов в более узнаваемые.

Интересный факт: известно, что второй том был написан Гоголем, но в 1852 он придал рукопись сожжению.

Так же Николай Васильевич очень любил путешествовать по заграничным городам. Это давало ему глоток свежего воздуха и вдохновения для написания многих своих пьес.

Драматургия Гоголя свилась новым словом в истории отечественного театра. Начало творческой деятельности на этом поприще принято датировать 1832 годом, именно в это время сформировались первые замыслы писателя.

Николай Васильевич очень ярко выражал своё сочувствие к «маленькому человеку», это отражается во многих его повестях.

Гоголь очень любил простой народ – он являлся для писателя олицетворением всего светлого и прекрасного и изображается народ , в основном, в своём романтическом идеальном облике.

5 класс, 7 класс. Творчество для детей

Биография по датам и интересные факты. Самое главное.

Другие биографии:

- Екатерина I

Екатерина I была первой императрицей в России.

Она являлась женой Петра Великого. Екатерина имела весьма скромное происхождение и не очень чистую репутацию. Многие историки указывают, что именно в правления этой императрицы

Она являлась женой Петра Великого. Екатерина имела весьма скромное происхождение и не очень чистую репутацию. Многие историки указывают, что именно в правления этой императрицы - Хлебников Велимир

Велимир Хлебников родом из Калмыкии, родился в многодетной семье в 1885 году. Мать поэта сумела всем своим пятерым отпрыскам дать великолепное образование.

- Александр Михайлович Василевский

Родился будущий маршал в Ивановской области в маленьком посёлке Новая Гольчиха в 1895 году. Отец его был священнослужителем, мать – дочерью псаломщика. В семье было 8 детей, Александр был 5 ребёнком.

- Бах Иоганн Себастьян

С самых малых лет Иоганн был связан с музыкой. Его семья состояла из профессиональных музыкантов. Отца его звали Иоганн Амброзиус Бах

- Лиханов Альберт

Альберт Анатольевич Лиханов – известный деятель, автор многих детских произведений, журналист, академик, лауреат множества наград.

Был ли Гоголь геем? | Елена Мучник

Николай Гоголь; рисунок Дэвида ЛевинаКупить Распечатать

Симон Карлинский убежден, что «эмоциональная ориентация» Гоголя была гомосексуальной, и именно об этом его книга.

У Гоголя, который как бы сокрыт, а не раскрыт в своих произведениях, гораздо труднее, чем у других писателей, увидеть связь между человеком и произведением.

Профессор Карлинский утверждает, что разгадал тайну, выследил Гоголя до укромного логова его гомосексуализма, как Чертокуцкого выследили до убежища его кареты. Его тезис, в кратком изложении, состоит в том, что Гоголь, неспособный быть самим собой в мире, где гомосексуальность был запрещен, скрывал свои наклонности, пытался подавить свои эмоции, бессознательно проецировал свою скрытность в обманы, мистификации и символы своих рассказов и пьес. , и в конце концов сломался под напряжением, разрушив свое искусство и уничтожив себя. Анализ идет не столько от человека к произведению, хотя и используются некоторые соответствующие биографические данные, сколько от произведения к человеку, так что произведение приобретает форму и функцию иероглифов, которые должны быть расшифрованы, чтобы человек может быть прочитано.

, и в конце концов сломался под напряжением, разрушив свое искусство и уничтожив себя. Анализ идет не столько от человека к произведению, хотя и используются некоторые соответствующие биографические данные, сколько от произведения к человеку, так что произведение приобретает форму и функцию иероглифов, которые должны быть расшифрованы, чтобы человек может быть прочитано.

Давно подмечено, что привычный в художественной литературе «любовный интерес» в произведении Гоголя заметно отсутствует, и что женщины в нем либо сказочные красавицы, либо ведьмы, либо карикатуры, пустоголовые статуэтки или грозные harridans, что привело к правдоподобному выводу, что Гоголь не любил и боялся женщин и отталкивался от идеи брака. Карлинский, принимая эту точку зрения, переходит к интерпретации, которая предсказуема в своей основной аргументации, но не в продуманной изобретательности ее развития.

Когда некоторые из рассказов Гоголя заканчиваются счастливыми браками, как три из них в его первой книге « Вечера на хуторе близ Диканьки» , аномалия должна быть объяснена. Делается это без особого труда: «Майская ночь» условно оперна; «Ярмарка в Сорочинцах» заканчивается на скорбной ноте, отменяющей ее настроение счастья; а в «Сочельнике» героиня — «пожалуй, самый подробный портрет женщины-нарцисса в русской литературе». Забыв необъяснимым образом пушкинскую очаровательную Людмилу, Карлинский недоумевает, откуда, поскольку самовлюбленные женщины были «совсем нечасты в литературе гоголевского времени», Гоголь мог взять для нее свою идею и почему в ней не было даже «оттенка осуждение в гоголевском изображении» ее и ей подобных в его поздних рассказах. Причина, решает он, в том, что мужчине не нужно бояться женщины, которая любит себя: она не будет предъявлять ему никаких требований и поэтому находится в «безопасности».

Делается это без особого труда: «Майская ночь» условно оперна; «Ярмарка в Сорочинцах» заканчивается на скорбной ноте, отменяющей ее настроение счастья; а в «Сочельнике» героиня — «пожалуй, самый подробный портрет женщины-нарцисса в русской литературе». Забыв необъяснимым образом пушкинскую очаровательную Людмилу, Карлинский недоумевает, откуда, поскольку самовлюбленные женщины были «совсем нечасты в литературе гоголевского времени», Гоголь мог взять для нее свою идею и почему в ней не было даже «оттенка осуждение в гоголевском изображении» ее и ей подобных в его поздних рассказах. Причина, решает он, в том, что мужчине не нужно бояться женщины, которая любит себя: она не будет предъявлять ему никаких требований и поэтому находится в «безопасности».

Еще хитрее карлинский анализ «Женщины», очень раннего произведения, предшествовавшего даже рассказам о Диканьке, юношескому упражнению в германском романтизме, в котором Платон вынужден рассуждать о женщине как об идеале: «Она есть язык боги…. Она поэзия, она мысль, а мы лишь ее воплощение в реальности». В прочтении Карлинского этот «пеан женской красоте» при ближайшем рассмотрении оказывается панегириком гомосексуализму. «Женская красота дает мужчинам критерий, необходимый для оценки красоты других мужчин», а «физическое обладание женщиной во время любовного акта» становится «средством божественного союза мужчин с другими мужчинами». кажется мне случаем особой мольбы и слишком умным наполовину.

Она поэзия, она мысль, а мы лишь ее воплощение в реальности». В прочтении Карлинского этот «пеан женской красоте» при ближайшем рассмотрении оказывается панегириком гомосексуализму. «Женская красота дает мужчинам критерий, необходимый для оценки красоты других мужчин», а «физическое обладание женщиной во время любовного акта» становится «средством божественного союза мужчин с другими мужчинами». кажется мне случаем особой мольбы и слишком умным наполовину.

Реклама

Но это ничто по сравнению с тем, что Карлинский делает с образами природы в «Сорочинской ярмарке», «Майской ночи», «А. Страшная месть», знаменитая прозаическая лирика, изображающая томный летний день, звездную весеннюю ночь, сверкающий ручеек и темные плесы большой реки. В истинно романтической традиции стихии природы здесь персонифицированы и, поскольку русский язык является флективным, грамматически различаются по родам: небо обнимает «прекрасную землю» и держит ее «в своих эфирных объятиях»; глубоко затененный пруд, в котором тускло отражаются звезды, сравнивается с «немощным стариком», держащим «темное и далекое небо в своих холодных объятиях, покрывающим своими ледяными поцелуями мерцающие звезды».

Карлинский усматривает в этих описаниях, что Гоголь «заботится о том, чтобы не могло быть никакого слияния» между разнополыми составляющими земли и неба, пруда и звезд. (Чего, спрашивается, ждал он от образов совершенной тишины?) Потом реки, Псёл в «Сорочинской ярмарке», «самовлюбленная красавица, самовлюбленно обнажающая «серебристую грудь»» и в «Страшная месть», — могучий мужчина Днепр, который «бормотал и ворчал, не находя ничего приятного». Эти романтические пассажи, не столько описания, сколько мелодические стихотворения, задающие настроение, становятся в исполнении Карлинского «спящим человеком, импотентом и ворчливым старым ворчуном… в отличие от… бодрствующих, самореализовавшихся и довольных образов». прекрасной летней земли и прекрасной реки». Гоголь, которому условно запретили проявлять свои гомосексуальные чувства, обязанный «передавать свое представление о сексуализированной природе в гетеросексуальных терминах», не мог удержаться от бессознательного выражения отвращения, о котором ему не позволяли говорить открыто.

Так и в самой форме гоголевских повестей и пьес, их сюжетах и лейтмотивах Карлинский выявляет непротиворечивую закономерность, обнаруживающую скрытую, безошибочную основу гоголевских построений. «Верно знаменательно, — пишет он, — что в «Иоанновом кануне», самой первой из своих страшилок, Гоголь «уже связал желание любви и брака с наказанием, возмездием и гибелью». Остальные ранние сказки этой темы не содержат, но начиная с Миргород , второй набор, находим, что

Герои-мужчины Гоголя, стремящиеся к любви, женитьбе или сексуальным завоеваниям, быстро и неотвратимо наказываются смертью, унижением и различными другими катастрофами. Андрей Бульба застрелен своим отцом; Хома Брут в «Вии» побежден бесовскими силами; безнадежное увлечение недосягаемой женщиной доводит героя «Записок сумасшедшего» до безумия; лейтенанта Пирогова на «Невском проспекте» унижают и пороли, его друг Пискарев лишается жизни; и бедный, кроткий Акакий Акакиевич в «Шинели», который даже не осмелился бы стремиться ни к любви, ни к обладанию другим человеком, все же погибает за то, что осмелился возжелать суррогатной жены в виде женственно-половой шинели.

В отличие от этих трагических историй, счастливые кончаются тем, что мужчина убегает либо от женитьбы, либо от каких-то любовных пут: майору Ковалеву в «Носе» удается пересечь границу; в Брак Подколёсин в преддверии своей свадьбы сбегает, выпрыгнув из окна второго этажа, а негодяи Хлестаков и Чичиков хоть и бегут от ареста, но и из возможных матримониальных ловушек. «Схема, — говорит Карлински, — слишком значительна и слишком устойчива, чтобы быть случайной». На что можно было бы ответить, что, каким бы реальным и устойчивым ни был этот образец, он не является фундаментальным, что, если не считать фарсового Женитьба , сексуальная тема во всех этих произведениях подчинена главным заботам Гоголя: человеческой беспомощности, неудаче и унижению, которые трагичны; и вездесущность мелочности, которая комична.

Вот о чем, собственно, они и все, даже глубоко эротический «Вий», который, в сущности, является рассказом о сверхчеловеческой, зловещей силе, перед лицом которой великая, хотя и бесполезная, душевная стойкость человека испытывается, как в «Тарасе Бульбе», напротив, испытывается его физическая храбрость. Даже «Шинель», которая, по справедливому замечанию Карлинского, является «самой настоящей, трогательной и честной» из гоголевских любовных историй, на самом деле представляет собой лишь еще один — самый душераздирающий из всех — образец часто повторяемой схемы, изображающей счастье, каким бы нетребовательным оно ни было, или стремление, каким бы скромным оно ни было, быть либо недостижимым, либо, если оно достигнуто, быть быстро и безвозвратно утраченным. «Дневник сумасшедшего», как понял Достоевский, имеет дело с человеческой гордостью и бедствием унижения, а «Невский проспект» — об обмане, неуместных идеалах, отвергнутых желаниях — тема всегда неизбежной неудачи и гибели.

Даже «Шинель», которая, по справедливому замечанию Карлинского, является «самой настоящей, трогательной и честной» из гоголевских любовных историй, на самом деле представляет собой лишь еще один — самый душераздирающий из всех — образец часто повторяемой схемы, изображающей счастье, каким бы нетребовательным оно ни было, или стремление, каким бы скромным оно ни было, быть либо недостижимым, либо, если оно достигнуто, быть быстро и безвозвратно утраченным. «Дневник сумасшедшего», как понял Достоевский, имеет дело с человеческой гордостью и бедствием унижения, а «Невский проспект» — об обмане, неуместных идеалах, отвергнутых желаниях — тема всегда неизбежной неудачи и гибели.

Реклама

Карлинский изображает Гоголя человеком, озабоченным сексом, тем более сильно, что он не подозревает об этой озабоченности. Но Гоголя мучила более глубокая агония, бремя, которое с детства давило его, как инкуб, и от которого он никак не мог избавиться. Это мучительное бремя было постоянным, всепроникающим страхом смерти. И смерть постоянно бродит в его рассказах или притаилась на подхвате. Карлинский проигнорировал это.

И смерть постоянно бродит в его рассказах или притаилась на подхвате. Карлинский проигнорировал это.

Но это очень важно, как наиболее убедительно показал Владимир Короленко в сочинении «Трагедия великого юмориста», которое он написал в 1909 в честь столетия со дня рождения Гоголя. Частые, загадочные перемены настроения Гоголя — финал «Сорочинской ярмарки» с его внезапным вторжением одиночества и тоски в сцену веселого веселья является ярким и характерным примером — он приписывал врожденной предрасположенности, унаследованной от отца. . Было что-то странное в Василии Николаевиче. Счастливо женатый, благополучно живущий, одаренный, добродушный рассказчик и автор украинских комедий, нравившийся соседям за забавные анекдоты, которыми он любил их развлекать, он был подвержен необъяснимым, изнуряющим состояниям уныния, приступам «странных видения» и «жестокое отчаяние», как он сам их описывал. Он умер на сорок пятом году жизни, когда Гоголю было шестнадцать.

«Гоголь писал впоследствии, что отец его умер не от какого-либо конкретного недуга, а исключительно и целиком «от своего страха смерти», — замечает Короленко, добавляя, что «этот „страх смерти“ Николай Васильевич Гоголь получил от отца как роковое наследство», и что темперамент отца действительно отразился в сыне с поразительной точностью, хотя «в значительно увеличенном и более живом виде, подобно тому, как маленькая картинка, запертая в ящике волшебного фонаря, сияет в увеличенном виде на огромном экране». ».

».

Может ли темперамент передаваться по наследству, нет сомнения, что в своей базовой конфигурации характер Гоголя имел много общего с характером его отца. Он тоже страдал от необъяснимых приступов уныния и умер в возрасте сорока трех лет, как и его отец, от неизвестной физической болезни. Однако у него приступы депрессии стали орудием его гения, источником его юмора. Так он писал в более позднем возрасте, вспоминая, как он отвлекся от ужасных приступов депрессии, придумывая «забавных персонажей и помещая их в самые забавные ситуации». Эти изобретения забавляли не только его самого, но и других. А в школе болезненный, физически отталкивающий мальчик, как его описывают современники, отличился своим комическим даром. Дома он превозносил и властвовал над своей матерью, сентиментальной, суеверной женщиной, обожавшей его, и двумя его младшими сестрами.

Образец клоунады и проповеди, заложенный в детстве, остался на всю жизнь. Это был его способ общения с другими, как в его дружеских отношениях, так и в его письмах — способ доминирования, в любом случае, который был ненасытным и существенным для него. Он стремился к большим высотам и боялся, что смерть может помешать ему достичь их. Так он однажды написал в письме своему дяде. По его словам, еще в детстве он был загорелся желанием «сделать [свою] жизнь полезной» и покрывался холодным потом при мысли, что может погибнуть, не добившись славы. Его отношения с другими были обусловлены этим желанием; мир был его аудиторией или его прихожанами, и он провел свою жизнь, развлекая, наставляя, проповедуя — всегда с беспокойной интенсивностью человека, который постоянно чувствует себя под угрозой смерти.

Он стремился к большим высотам и боялся, что смерть может помешать ему достичь их. Так он однажды написал в письме своему дяде. По его словам, еще в детстве он был загорелся желанием «сделать [свою] жизнь полезной» и покрывался холодным потом при мысли, что может погибнуть, не добившись славы. Его отношения с другими были обусловлены этим желанием; мир был его аудиторией или его прихожанами, и он провел свою жизнь, развлекая, наставляя, проповедуя — всегда с беспокойной интенсивностью человека, который постоянно чувствует себя под угрозой смерти.

Несомненно, именно это, возвышающееся честолюбие, постоянно окружаемое и подвергаемое опасности злыми силами, которые нельзя ни умилостивить, ни умилостивить, и приступами уныния, — несомненно, именно это, а не разочарование в отдельных людях, мужчинах или женщинах, которые следует сдерживать ответственны за те бурные колебания настроения, за те обманы, лишения, побеги, за те колоссальные нелепости, из которых строится произведение Гоголя, «типичная ситуация» которых, как заметил Эдмунд Вильсон, «внезапное падение со дна». какого-то впечатляющего сооружения, которое мы наблюдали за искусной постройкой».

какого-то впечатляющего сооружения, которое мы наблюдали за искусной постройкой».

Примерно так, хотя и с другим акцентом, говорит Абрам Терц в своей недавней книге В тени Гоголя , * блестяще проницательном, образном исследовании, в котором он представляет Гоголя как художника целиком и полностью. предан исключительно своему искусству и рассматривает свое искусство (имеющее много общего с его собственным) как форму магии, отражающую жизнь такой, какая она есть на самом деле, магическое, алогичное состояние бытия, которым правит только абсурд, комическое, когда нет страдание вовлечено и трагично, когда оно есть.

Подход Карлински совсем другой. Его внимание сосредоточено не на Гоголе-художнике, а на Гоголе-человеке, и искусство Гоголя есть для него инструмент прощупывания человека. Он не считает себя фрейдистом. Но очевидно, что он настолько загипнотизирован психоаналитическим волшебником, что не осознает, насколько его предположения и процедуры принадлежат Фрейду, например, основное предположение, что homo не sapiens , а erotikos и что продукты воображения — бессознательные образы сексуальных влечений. Кто, как не ученик Фрейда, будет пробираться через творчество Гоголя, как это делает Карлинский, как лунатик через лес фаллических символов? Для него ружье, острый палец, свиная морда, какими бы мнимыми функциями они ни были в рассказе, являются не чем иным, как символами мужской агрессии.

Кто, как не ученик Фрейда, будет пробираться через творчество Гоголя, как это делает Карлинский, как лунатик через лес фаллических символов? Для него ружье, острый палец, свиная морда, какими бы мнимыми функциями они ни были в рассказе, являются не чем иным, как символами мужской агрессии.

Так, например, когда Афанасий Иванович, трогательный старый герой «Старосветских помещиков», прогоняет гусей со своего крыльца, он не просто гонит гусей, а подтверждает свое нежелание вступить в половую связь с Пульхерией Ивановной, своей горячо любимой жена. И кроткая Пульхерия угасает и умирает не от сверхъестественного страха смерти, как предположил сам Гоголь в очень личном и трогательном отрывке в конце повести, а потому, что она вдруг осознала, из-за поведения своей любимой кошки, которая убежала из своего уютного дома, чтобы мучительно, но авантюрно жить в лесу со стаей диких кошек, как много она пропустила и как обделена она была в своем сексуально ограниченном существовании. Именно в свете таких наблюдений и проводится рецензия на произведение Гоголя.

Не вводя намеренно в заблуждение, Карлински часто не осознает, что, вырвав отрывок из контекста, он исказил его в соответствии со своей целью. Позвольте мне привести два примера. В сноске со ссылкой на «Вия» он цитирует отрывок из Абрама Терца, который кажется ему «особенно проницательным» и подтверждает то, что он сам сказал о страшном финале этой страшной истории, когда Вий, гномоподобный, чудовище с железным лицом, приказывает своим демонам-прислужникам поднять его веки, свисающие до земли, видит свою жертву, указывает на нее и убивает. Карлинский комментариев:

…немногие вещи могут быть столь же фаллическими, как веки, свисающие до земли. Он заставляет других поднимать эти веки для него в том, что кажется безошибочной эрекцией, двойной эрекцией, которая с указывающим железным пальцем становится тройной — тройной удар, как сказал бы Эл Капп.

И Терц:

Продолговатые веки Вия, видящие насквозь и убивающие, сочетающие полную подземную слепоту с ясновидением, отбрасывают свою тень на весь текст повести, одержимый жаждой увидеть сокровенное и запрещенное и пронизанный эротизм и, если угодно, состояние эрекции зрения.

Хотя эти отрывки кажутся похожими, они очень разные по замыслу и значению. Карлинский говорит о сексе, Терц об искусстве в образах секса. Фрагмент его является частью большого дискурса, центрального в его книге и связанного с особым качеством гоголевского творческого порыва, с гоголевским взглядом, столь похожим на его собственный, что визуальное наблюдение губительно для искусства, что искусство «вожделеет» после «сокровенного и запрещенного», что является его собственным делом, после тревожных, дразнящих тайн магии, всего непостижимого физическому восприятию и доступного только художественному воображению. Терц говорит о реализме и природе искусства; «возведение чувства зрения» имеет эстетический оттенок.

В другом месте Карлинский цитирует отрывок о страстях из Мертвых душ и более поздний комментарий Гоголя на полях, который его отвергает. Пассаж гласит:

Бесчисленны, как пески морские (перевод Карлинского), разновидности человеческих страстей, и ни одна из них не похожа одна на другую, и все они, низкие или прекрасные, сперва покорны человеку и только потом становятся его ужасающими господами.

.. Но есть страсти, выбор которых не зависит от человека. Они уже были рождены вместе с ним в тот момент, когда он родился в этом мире, и он не в силах отвергнуть их…

И отказ от ответственности:

Я написал это в состоянии заблуждения; это ерунда. Врожденные страсти есть зло, и все усилия разумной воли человека должны быть направлены на их искоренение.

Это вводит описание Гоголя в последний период его жизни, когда он был поглощен «искоренением своих врожденных страстей», которые Карлинский, конечно же, считает гомосексуалистами. Но вот отрывок из «Мертвых душ », непосредственно предшествующий тому, который он процитировал (перевод Б. Г. Герни):

Все быстро меняется в человеке; прежде чем человек успеет обернуться, в нем уже вырос страшный червь, который властно направил на себя все его жизненные соки. И не раз в человеке, рожденном для великих дел, зарождалась какая-нибудь страсть, не просто какая-то размашистая, великая тоска, а подлая, подлая жажда чего-нибудь незначительного, заставляющая его забыть великие и священные обязанности и видеть в нем что-то великое и святое.

ничтожные безделушки.

Эти две фразы бросают иной свет на всю речь и более подходят не только Чичикову, но и самому Гоголю, всю свою жизнь устремленному на страшную пропасть между душераздирающей мелочностью повседневного бытия и «великими делами» для чего человек, и особенно он сам, был предназначен Богом. Но Карлинский сосредоточился на своей цели так исключительно и с таким ослепляющим рвением, что его зрение ухудшилось, и он не смог увидеть ничего, что могло бы усложнить или опровергнуть его тезис.

Точно так же биография Гоголя подвергается просеиванию в поисках доказательств, подтверждающих литературные находки в поддержку центрального тезиса. На самом деле в жизни Гоголя есть только две достоверные привязанности. Он любил своего младшего брата, который был на три года моложе его и умер в возрасте семи лет; а через двадцать лет, тридцатилетний и знаменитый писатель, живя в Риме, он любил чахоточного юного Иосифа Вельгорского и выхаживал его на последних стадиях его смертельной болезни. Были и другие мужчины, которые ему нравились, друзья, которые сопровождали его в путешествиях, делили с ним квартиры в Италии, Германии, Франции. Карлинский думает, что в некоторых из них он был влюблен, приводя в доказательство весьма эмоциональный тон своих писем к ним. На мой взгляд и ухо, эти напыщенные риторики, если они и представляют собой нечто большее, чем образцы современной моды (вспомним юношеские излияния Герцена), выражают не подлинное чувство, а желание или притворство любви. Конечно, я могу ошибаться.

Были и другие мужчины, которые ему нравились, друзья, которые сопровождали его в путешествиях, делили с ним квартиры в Италии, Германии, Франции. Карлинский думает, что в некоторых из них он был влюблен, приводя в доказательство весьма эмоциональный тон своих писем к ним. На мой взгляд и ухо, эти напыщенные риторики, если они и представляют собой нечто большее, чем образцы современной моды (вспомним юношеские излияния Герцена), выражают не подлинное чувство, а желание или притворство любви. Конечно, я могу ошибаться.

Но бывают и другие случаи, когда на доказательствах еще более скудных, чем письма, только сообщениях о настроениях, о странном поведении, об особенной одежде, Карлинский намекает на тайные дела, в домыслах, столь же достоверных, как и в колонках светской хроники. Наиболее оскорбительны в этом отношении страницы, посвященные последним дням жизни Гоголя, подробности которых рассказывались много раз и никогда не лучше, чем у Василия Гиппиуса, трезвым, скрупулезным и уравновешенным исследованием которого Карлинский очень восхищается, но, к сожалению, не не подражать.

Предполагается, что в эти последние дни Гоголь попал под зловещее влияние монаха-подвижника отца Матфея Константиновского, которого он избрал своим духовным наставником и который, как предполагается, побудил его сжечь вторую часть Dead Souls , над которой он трудился девять лет. Но Гиппиус указывала, что ни характер отца Матфея, ни характер его влияния на Гоголя точно не установлены и что рукопись Мертвые души могли быть уничтожены не намеренно, а случайно. Карлинский же, не считаясь со всякой неопределенностью, выстраивает на основе своих догадок зловещую повесть садомазохистского ужаса: Гоголь, влюбленный в отца Матфея, признался ему в «сокровеннейшей тайне», в которой никогда никому не признавался и не мог «заставить себя довериться… даже своей личной тетради»; монах наложил суровую епитимию и довел Гоголя до такого жалкого страха, что слышно было, как он кричал: «Хватит! Прекрати это! Я не могу больше слушать, это слишком страшно»; затем отказался от еды, сжег свою работу и был добит благонамеренными, но невежественными врачами, которые пустили ему кровь, когда он ослабел от голода.

Никто не знает, что именно было сказано в последней беседе между кающимся и его духовником. Но принимая во внимание иерархию грехов в христианском богословии, более вероятно, что исповедание не содомии, являющейся грехом плоти, а гордыни, самого смертоносного из грехов духа, низложило бы на монаха великий грех. гнев. И именно из гордости Гоголя повсеместно осуждали с тех пор, как были опубликованы его « избранных мест из переписки с друзьями».0012 , и это была гордость, которую он тщетно пытался искупить за свое паломничество в Иерусалим. Этому последнему трагическому эпизоду посвящено все исследование Карлинского; это должно было закрепить его мнение о том, что гоголевский «страх перед своими гомосексуальными наклонностями и его подавление их [было] одной из главных тем его произведений, одной из главных причин его личной трагедии и фактором, способствовавшим его смерти».

Стремясь доказать эту гипотезу, профессор Карлински вышел за рамки научных исследований. Хотя он взял на себя упрек Анри Труа за то, что тот в своей биографии Гоголя притворился, что есть способ «проникнуть в сознание Гоголя» и «проследить его психические процессы», сам он дерзнул проникнуть не только в сознание Гоголя, но и к своим тайным корням в самых сокровенных нишах его глубоко запрятанных эмоций. Обсуждая «Двух Иванов», он признал, что Гоголь «конечно, отреагировал бы с ужасом и негодованием» на то, что он сделал из этой истории, но обосновал свою интерпретацию тем, что она подтверждает предполагаемый им замысел. Иными словами, произведение искусства — это головоломка. Хитрость заключается в том, чтобы, имея рамку, поместить в нее, образуя рисунок, разбросанные куски расчлененной работы, обрезав или отбросив неподходящие части. То же и с жизнью Гоголя. Когда шаблон сформирован, головоломка решена.

Обсуждая «Двух Иванов», он признал, что Гоголь «конечно, отреагировал бы с ужасом и негодованием» на то, что он сделал из этой истории, но обосновал свою интерпретацию тем, что она подтверждает предполагаемый им замысел. Иными словами, произведение искусства — это головоломка. Хитрость заключается в том, чтобы, имея рамку, поместить в нее, образуя рисунок, разбросанные куски расчлененной работы, обрезав или отбросив неподходящие части. То же и с жизнью Гоголя. Когда шаблон сформирован, головоломка решена.

Давным-давно Фрейд дал сигнал к такой деятельности в своих фантазиях о Достоевском и Леонардо; и, к сожалению, его метод продолжает пользоваться популярностью, особенно в академических кругах. Жаль, что ученый с способностями Карлинского был склонен к такому подходу, который представляет собой не что иное, как интеллектуальную игру, которая под видом учености требует и достигает не более чем ума. Его исследование заслуживает внимания; это показывает, что вдохновение Гоголя было глубоко личным, что его письмо возникло из глубины его существа, а не из отстраненного созерцания его мира. Его тезис также не является ошибочным по своей сути, и его страстное осуждение общества, которое делает жизнь трудной или невозможной для своих Прустов, Чайковских и Оскара Уайльда, заслуживает высокой похвалы. Вполне может быть, что Гоголь эмоционально тянулся к мужчинам и был равнодушен и даже враждебен к женщинам, и это предпочтение можно обнаружить в его творчестве. Не нужно, чтобы призрак вышел из могилы, чтобы сказать нам это. Но какая разница? Это не касается качества его рассказов. Они по-прежнему остаются невероятно забавными, ужасающими, фантастическими и душераздирающими изобретениями, которыми они всегда были. И их преднамеренная нелепость не поддается рациональному объяснению; чем больше это объясняется, тем непонятнее становится; сама рациональность становится абсурдной.

Его тезис также не является ошибочным по своей сути, и его страстное осуждение общества, которое делает жизнь трудной или невозможной для своих Прустов, Чайковских и Оскара Уайльда, заслуживает высокой похвалы. Вполне может быть, что Гоголь эмоционально тянулся к мужчинам и был равнодушен и даже враждебен к женщинам, и это предпочтение можно обнаружить в его творчестве. Не нужно, чтобы призрак вышел из могилы, чтобы сказать нам это. Но какая разница? Это не касается качества его рассказов. Они по-прежнему остаются невероятно забавными, ужасающими, фантастическими и душераздирающими изобретениями, которыми они всегда были. И их преднамеренная нелепость не поддается рациональному объяснению; чем больше это объясняется, тем непонятнее становится; сама рациональность становится абсурдной.

Наконец, принадлежит или не принадлежит Гоголь к нашим Прустам и Уайльдам, но называть его смерть мученической и «ритуальным убийством» — большое преувеличение. Действительно, все исследование страдает от преувеличения. Он игнорирует слишком много характерного и жизненно важного в творчестве и личности этого коварного, запутанного, измученного гения, отгоняющего смехом и чудесными фантазиями постоянно надвигающийся призрак смерти и вечного проклятия. Упрощенный постулат сексуальной неудовлетворенности не может объяснить его. Это узкое наклонное зеркало, в котором образ Гоголя кажется уменьшенным, искаженным и гротескным. Взорвав его до предела, Карлинский натянул на комара. Он похож на человека из русской басни, который, придя в зоопарк, внимательно наблюдал за каждой птицей и зверьком, но не заметил слона.

Он игнорирует слишком много характерного и жизненно важного в творчестве и личности этого коварного, запутанного, измученного гения, отгоняющего смехом и чудесными фантазиями постоянно надвигающийся призрак смерти и вечного проклятия. Упрощенный постулат сексуальной неудовлетворенности не может объяснить его. Это узкое наклонное зеркало, в котором образ Гоголя кажется уменьшенным, искаженным и гротескным. Взорвав его до предела, Карлинский натянул на комара. Он похож на человека из русской басни, который, придя в зоопарк, внимательно наблюдал за каждой птицей и зверьком, но не заметил слона.

Аминадав Моисеевич Каневский | Свежий мед. Иллюстрация к рассказу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

СОХРАНИТЬ РАБОТУ ПОДПИСАТЬСЯ НА ХУДОЖНИКА

Бумага, карандаш

Работает на бумаге

41х31

Оценка 90 148

Только подписчики

Место проведения аукциона/продажа

Дата продажи

18 марта 2009 г.