«Другого выхода нет!»: Коллективизация в СССР

1 февраля 1930 г. Советом народных комиссаров СССР и Центральным исполнительным комитетом СССР принято постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это постановление стало отправной точкой массовой коллективизации в стране. Началась борьба с кулачеством и принуждение крестьян к вступлению в колхозы. Этим событиям посвящена выставка «Другого выхода нет!»: коллективизация в СССР».

***

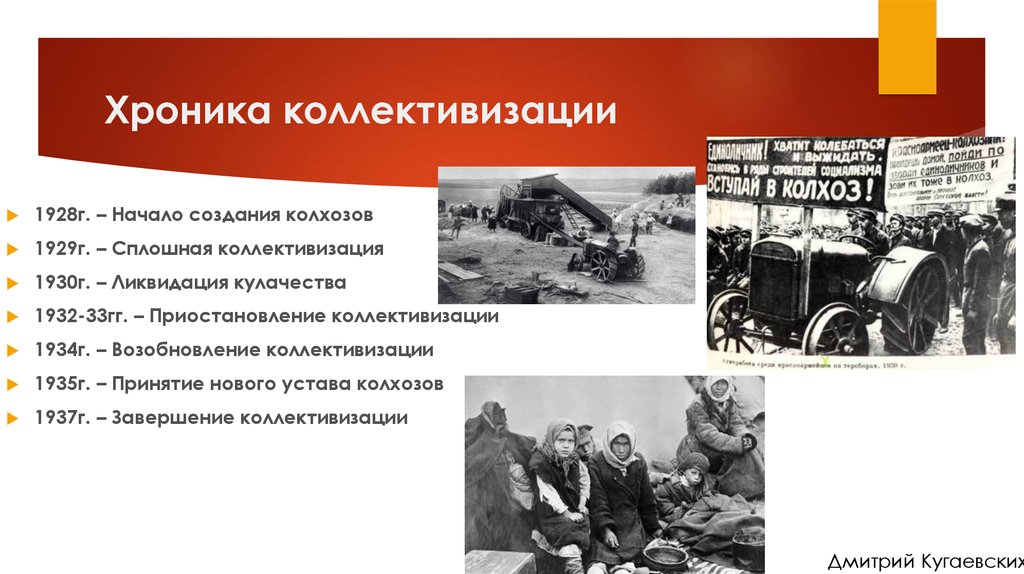

Агитработа среди красноармейцев на Тереборах. 1930 г.

Коллективизация – одно из важнейших событий в истории России XX в. Она не только кардинально изменила аграрный строй и жизнь основной массы населения страны, но и оказала огромное влияние на последующее развитие государства: события Великой Отечественной войны, послевоенное развитие советской деревни и аграрного сектора экономики, а также страны в целом. Последствия коллективизации сказываются и на ходе современной аграрной реформы в России, а также ее общественно-политической жизни. Свидетельство тому – активное обсуждение данной темы в публичном пространстве и в научной среде в рамках дискуссии о сталинизме и советском периоде в целом.

Последствия коллективизации сказываются и на ходе современной аграрной реформы в России, а также ее общественно-политической жизни. Свидетельство тому – активное обсуждение данной темы в публичном пространстве и в научной среде в рамках дискуссии о сталинизме и советском периоде в целом.

Причины коллективизации

К концу 20-х годов объективный ход социально-экономического развития, развертывание индустриализации страны остро поставили проблему подъема и реорганизации сельско-хозяйственного производства. Его низкий уровень сдерживал экономики страны в целом.

В 1927 г. в СССР разразился очередной «хлебный кризис». Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а также неурожая в ряде районов, сократилось количество поступившего на рынок товарного хлеба, а также снизилась продажа сельхозпродукции государству. Промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, руководство решило ускорить проведение сплошной коллективизации.

В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию».

Поставлена задача обеспечить на основе дальнейшего кооперирования крестьянства постепенный переход распыленных крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства, всемирно поддерживая и поощряя ростки обобществленного сельскохозяйственного труда.

При этом съезд высказался против каких бы то ни было мер административного воздействия и принуждения по отношению к крестьянству. В его решениях подчеркивалось, что переход к коллективному хозяйству может происходить только при согласии на это со стороны трудящихся крестьян.

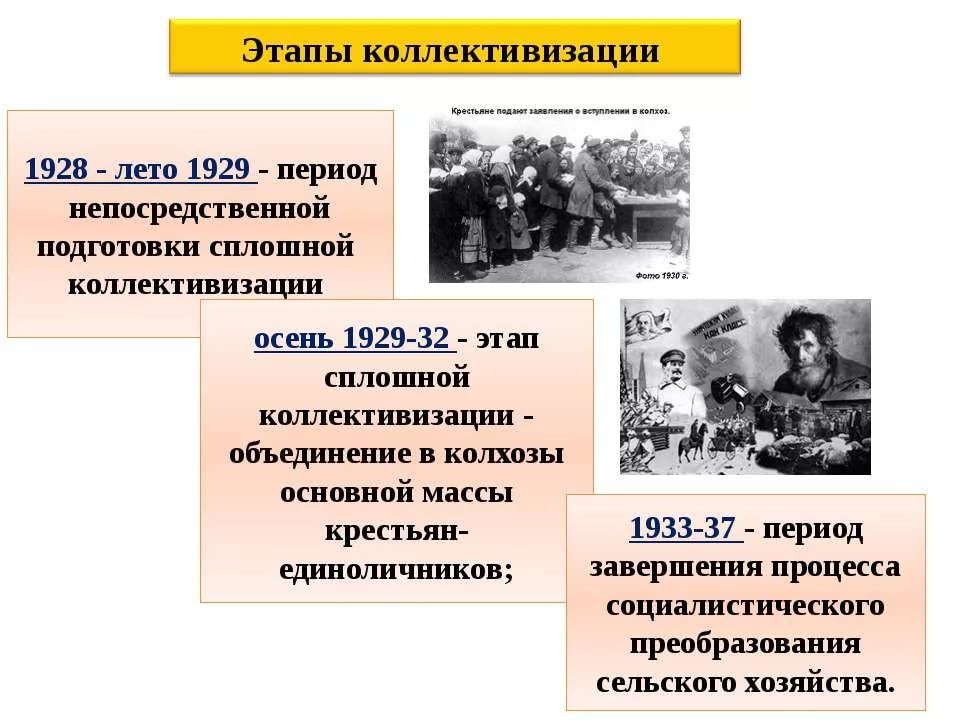

Ход коллективизации

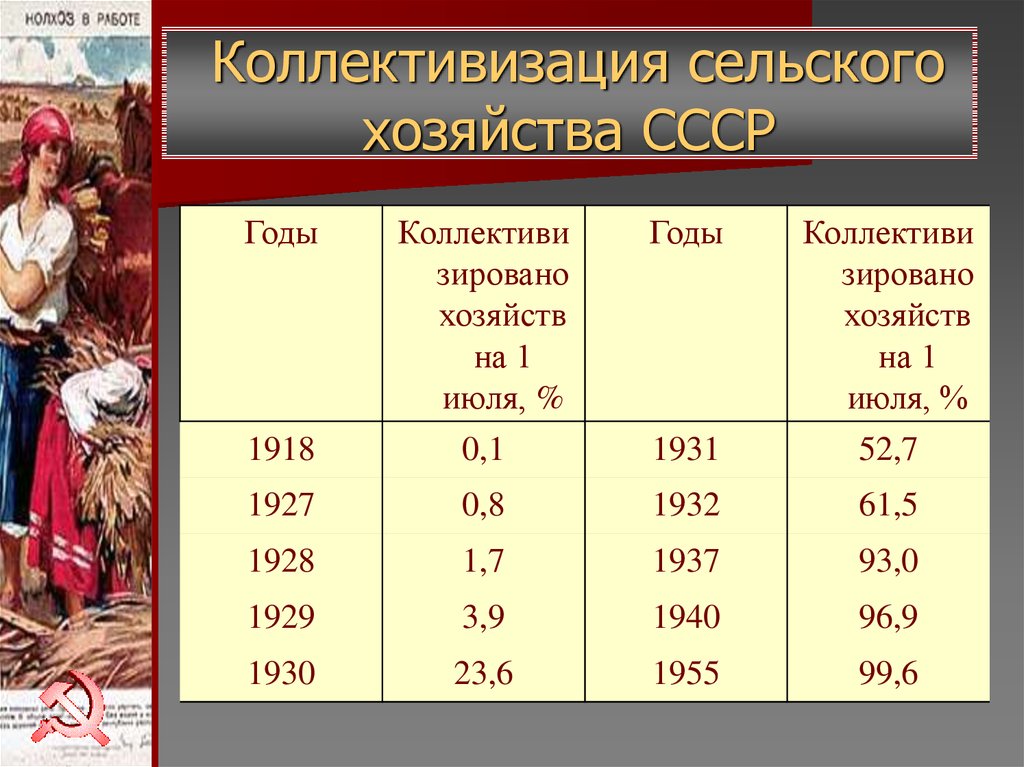

Весной 1928 г. Наркомзем и Колхозцентр РСФСР составили проект пятилетнего плана коллективизации крестьянских хозяйств. Сергей Максудов в книге «Победа над деревней» приводит статистические данные, согласно которым к концу пятилетки предполагалось вовлечь в колхозы 1,1 млн. хозяйств (4%).

хозяйств (4%).

1930-е годы по характеру динамики сельскохозяйственного производства в стране с некоторой долей условности делятся на первую и вторую половину десятилетия. Начало сплошной коллективизации отмечено тенденциями к депрессии, застою и упадку. С середины десятилетия характерной стала медленная и неустойчивая стабилизация, связанная с утверждением колхозно-совхозной системы в сельском хозяйстве.

Коллективизация первоначально рассматривалась как социалистическая перестройка сельскохозяйственной отрасли в органической связи с индустриализацией. Техническое переоснащение сельского хозяйства понималось как массовое внедрение тракторной техники в сельскохозяйственное производство. Но поступление новых технических средств в сельское хозяйство не успевало за возникновением десятков тысяч новых колхозов с миллионами крестьянских дворов. Основная масса коллективов продолжала работать при помощи конской или ручной силы.

Искусство руководить есть серьёзное дело.

Нельзя отставать от движения, ибо отстать значит оторваться от масс.

И. В. Сталин

Для проведения коллективизации были мобилизованы 25 тыс. рабочих из городов, готовых выполнить партийные директивы. Уклонение от коллективизации стали трактовать как преступление. Под угрозой закрытия рынков и церквей крестьян заставляли вступать в колхозы. Имущество тех, кто осмеливался сопротивляться коллективизации, конфисковывалось. К исходу февраля 1930 года в колхозах численность уже 14 млн. хозяйств — 60% общего числа. Фактически, с колхозов в первое время брать было нечего. Города стали испытывать еще большую нехватку продовольствия, чем ранее.

Книга Е. А. Прудниковой «Битва за хлеб» рассказывает, что нехватка продовольствия обусловила нарастание внеэкономического принуждения в аграрном секторе — чем дальше, тем больше у крестьянина не покупали, а брали, что вело к еще большему сокращению производства. В первую очередь, не хотели сдавать свое зерно, скотину, инвентарь зажиточные крестьяне, называемые кулаками. Многие из них открыто выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики.

Многие из них открыто выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики.

В начале 1930-х годов цены на зерно на мировом рынке резко упали. Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров зерна вызвало вскоре страшный голод.

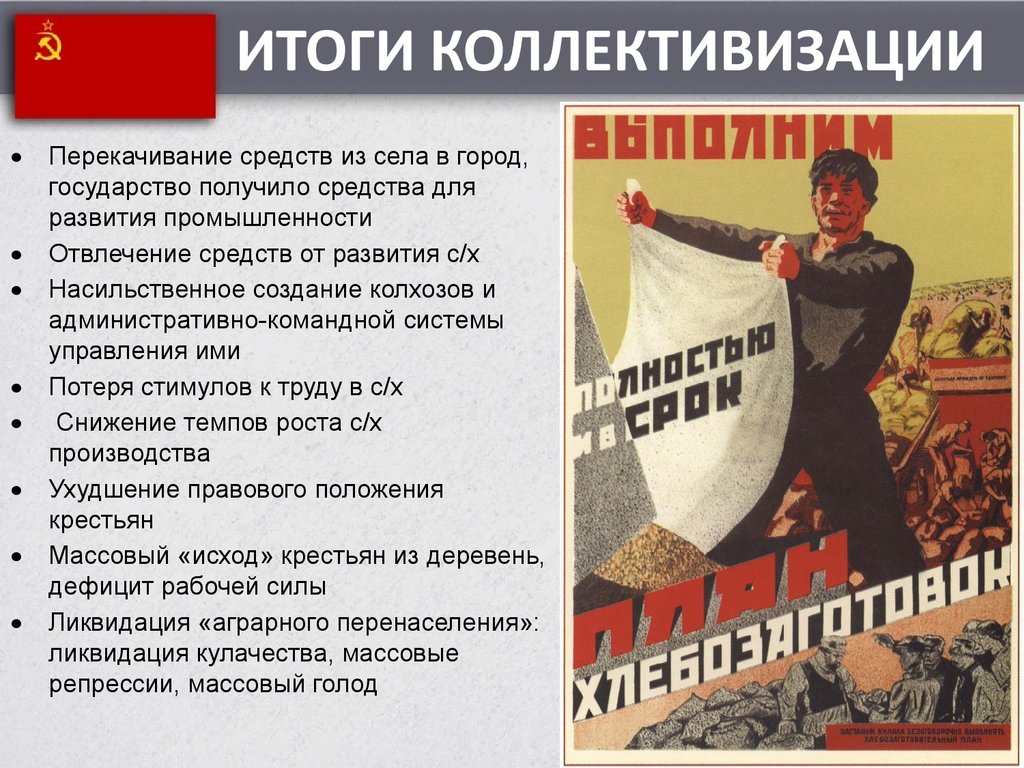

Последствия коллективизации

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов» отмечался массовый выход крестьян из колхозов. Вся политика советского руководства в отношении сельского хозяйства была направлена на удержание крестьянина в жестких рамках: либо работать в колхозе, либо уехать в город и влиться в новый пролетариат.

Советский паспорт образца 1932.

Архив В. К. Зиборова

Крупнейший урон сельскохозяйственному производству наносил уход крестьян из деревни и перемещение их из сферы сельскохозяйственного производства в города, на строительство, лесозаготовки, в добывающую промышленность и т.

Для недопущения неконтролируемой властями миграции населения в декабре 1932 г. были введены паспорта и система прописки. Крестьяне паспортов не получили. Без них же нельзя было переехать в город и устроиться там на работу. Покидать колхоз можно было только с разрешения председателя. Подобное положение сохранялось вплоть до 1960-х гг.

Мы имеем величайшие политические и хозяйственные достижения в итоге победоносного выполнения первой пятилетки.

Из стенограммы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). 1933 год

С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало. Однако затаенная злость и обида на советский строй у многих из них оставалась.

В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Было покончено с разделением крестьян на бедноту, середняка и кулака. К 1937 г.

Подводя итоги, необходимо отметить, что колхозный строй решил важные задачи. Благодаря коллективизации была создана модель аграрной экономики, наиболее приспособленная для военного времени. Несмотря на все свои недостатки, она доказала это в годы Великой Отечественной войны. Вклад коллективизации очевиден и при анализе источников создания военно-промышленного комплекса.

Автор Н. Ивницкий в книге «Коллективизация и раскулачивание» подмечает, что в то же время, новая организация аграрной сферы оказалась нереформируемой и неэффективной с точки зрения решения своей главной задачи — накормить страну. Это был закономерный итог для строя, возникшего вопреки воле крестьян, основанного на принуждении, заточенного лишь на выполнение государственных задач и в самую последнюю очередь считавшегося с интересами тружеников.

На выставке представлены книги, посвященные событиям того периода. Монографии и сборники о советской деревне накануне и в ходе коллективизации. А также авторские работы по изучению причин и факторов, обусловивших процесс коллективизации.

Почитать о коллективизации

Выставка «Коллективизация в СССР», посвященная самой значимой аграрной реформе XX века, будет работать

с 24 января по 24 февраля 2022 г.

в Информационно-библиографическом отделе (3-й этаж).

Коллективизация и голод в СССР

8 февраля 1933 г. политбюро ЦК ВКП(б) отреагировало на факт голода в Украинской ССР, приняв решение о выделении по 200 тысяч пудов зерна «на продовольственные нужды рабочих совхозов, МТС, МТМ, а также актива (партийного и беспартийного) нуждающихся колхозов» Днепропетровской и Одесской областей[i]. 18 февраля 1933 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли ещё одно постановление «об оказании продовольственной помощи нуждающимся колхозам, сельскому активу, а также для рабочих совхозов, МТС и МТМ» Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей в размере 2 млн. 300 тыс. пудов зерна. Помощь выделялась «на время весенних полевых работ»[ii]. И в дальнейшем будет продолжена практика предоставления зерновых ссуд Украине с акцентом на сельских активистов (коммунистам, комсомольцам).

300 тыс. пудов зерна. Помощь выделялась «на время весенних полевых работ»[ii]. И в дальнейшем будет продолжена практика предоставления зерновых ссуд Украине с акцентом на сельских активистов (коммунистам, комсомольцам).

в первой половине 1932 г. и первой половине 1933 г. (в пуд.).

Регионы | Первая половина 1932 г. | Первая половина 1933 г. |

Урал | 19,1 млн. | 1, 4 млн. |

Казахстан | 11,5 млн. | 2,6 млн. |

Украина | 10,7 млн. | 35,3 млн. |

Западная Сибирь | 10,7 млн. | 168, 7 тыс. |

Средняя Волга | 9,8 млн. | 156, 2 тыс. |

Нижняя Волга | 5,4 млн. | 1,7 млн. |

Башкирия | 5,1 млн. | 1,2 млн. |

Татария | 2 млн. | не выдавалось |

Белоруссия | 600 тыс. | 9,4 тыс. |

ЦЧО | 1,3 млн. | |

Западная область | 250 тыс. | 168,7 тыс. |

Восточно-Сибирский край | 187,5 тыс. | 830 тыс. |

Нижегородская область | 150 тыс. | не выдавалось |

Московская область | 150 тыс. | не выдавалось |

Ивановская область | 8,4 тыс. | не выдавалось |

СКК | не выдавалось | 37,3 млн. |

ДВК | не выдавалось | 131,2 млн. |

Средняя Азия | не выдавалось | 112,5 тыс. |

Итого: | 75,9 млн. | 82,5 млн. |

Источники: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 878. Л. 13; Д. 880. Л. 7; Д. 881. Л. 10; Д. 886. Л. 13–14; Оп. 162. Д. 12. Л. 9, 30–31, 35–37, 83–84, 108–109, 115–117, 128–129, 171, 174–178, 180–181; Д. 871. Л. 47–49; Оп. 167. Д. 34. Л. 209; Д. 35. Л. 2; Ф. 558. Оп. 11. Д. 43. Л. 8; ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5287. Л. 71–73; Ф. 5674. Оп. 3с. Д. 21. Л. 95; Оп. 9. Д. 22. Л. 15, 33; Трагедия советской деревни. Т. 3. Конец 1930–1933 гг. М., 2001. С. 288–289, 362–363, 367–368, 374–375.

Из приведенных цифр следует, что основные ссуды в первой половине 1933 г. получили два региона СССР – Украина и Северный Кавказ. Некоторые российские регионы, в отличие от прошлого года, вообще их не получили. Урал, Казахстан, Западная Сибирь и Поволжье получили их в несколько раз меньше, чем в 1932 г.

Некоторые российские регионы, в отличие от прошлого года, вообще их не получили. Урал, Казахстан, Западная Сибирь и Поволжье получили их в несколько раз меньше, чем в 1932 г.

Такая ситуация объяснялась чисто прагматичными интересами власти. Для сталинского руководства главной целью ссуд было сохранение колхозного производства и трудоспособного сельского населения, обеспечивающего его функционирование. В начале 1933 г. в наиболее кризисном состоянии оказались Украина и Северный Кавказ. Они получили львиную долю ссуд, чтобы там не сорвалась посевная кампания, от которой в значительной степени зависел общесоюзный урожай. В 1932 г. их получили другие регионы, где из-за засухи 1931 г. и прошедших хлебозаготовок не осталось необходимых зерновых фондов. Это были пострадавшие от засухи Урал, Казахстан, Поволжье, Западная Сибирь.

Тем не менее, хорошо известно, что зерновые ссуды не спасли от страданий и голодной смерти миллионов украинских крестьян, также как и крестьян других регионов СССР, оказавшихся в зоне голода. Причины этого трагического феномена в комплексе факторов. Первый из них – несопоставимость размеров ссуд с количеством нуждающихся в помощи голодающих, обусловленный политикой власти по поддержке в первую очередь трудоспособной части сельского населения. Второй – бюрократическая неразбериха и волокита с определением масштабов голода и объёма необходимой помощи голодающим. И здесь большое значение имел чисто субъективный фактор – действия местных властей. Это заключение, на наш взгляд, очень подходит для понимания ситуации на Украине в пик голода 1933 г.

Причины этого трагического феномена в комплексе факторов. Первый из них – несопоставимость размеров ссуд с количеством нуждающихся в помощи голодающих, обусловленный политикой власти по поддержке в первую очередь трудоспособной части сельского населения. Второй – бюрократическая неразбериха и волокита с определением масштабов голода и объёма необходимой помощи голодающим. И здесь большое значение имел чисто субъективный фактор – действия местных властей. Это заключение, на наш взгляд, очень подходит для понимания ситуации на Украине в пик голода 1933 г.

Казахский голод 1930-1933 годов и историческая политика на постсоветском пространстве

«Голод 1930-33 годов в Казахстане унес жизни 1,5 млн. эта катастрофа остается в значительной степени неизученной», — сказала Сара Кэмерон, титул VIII, научный сотрудник Института Кеннана, на лекции 26 марта 2012 года . Исчезло более четверти населения, изменив территорию, демографию и идентичность Казахстана. Кэмерон заявил, что казахский голод был вызван «жестокой кампанией коллективизации, усугубленной на местах местными кадрами и усиленной долгосрочными изменениями, которые сделали казахов гораздо более зависимыми от зерна и уязвимыми перед голодом». Более широкая цель советского режима состояла в том, чтобы радикально изменить образ жизни в Казахстане, не принимая во внимание гибель людей.

Кэмерон заявил, что казахский голод был вызван «жестокой кампанией коллективизации, усугубленной на местах местными кадрами и усиленной долгосрочными изменениями, которые сделали казахов гораздо более зависимыми от зерна и уязвимыми перед голодом». Более широкая цель советского режима состояла в том, чтобы радикально изменить образ жизни в Казахстане, не принимая во внимание гибель людей.

Казахи — мусульмане, тюркоязычная группа, чье этническое происхождение обсуждается. Они составляли примерно 60 процентов всего населения до голода, а остальные 40 процентов составляли русские и украинцы. До голода многие казахи были кочевниками-скотоводами, образ жизни которых занимал центральное место в самобытности населения и региона. Сталинская политика коллективизации не только вынуждала казахов селиться в городах или колхозах и отказываться от своих исторических традиций, но и была главной причиной 19-го века.30-33 голод в республике. По словам Кэмерона, голод вынудил сотни тысяч казахов бежать в соседние республики Узбекистан, Кыргызстан и Россию, а также в соседний Китай. Голод сделал казахов меньшинством в Казахстане, и только после обретения республикой независимости в 1991 году казахи вновь стали составлять небольшое демографическое большинство в своей стране.

Голод сделал казахов меньшинством в Казахстане, и только после обретения республикой независимости в 1991 году казахи вновь стали составлять небольшое демографическое большинство в своей стране.

Первая сталинская пятилетка, начатая в 1929 году, была направлена на преобразование Советского Союза; действительно, его миссия заключалась в том, чтобы «обогнать капиталистический Запад и быстро провести индустриализацию». Коллективизация сельского хозяйства была центральным аспектом плана, и власти «насильно загоняли крестьян в колхозы, где общины были обязаны поставлять государству регулярные закупки мяса и зерна», — пояснил Кэмерон. Сталинский режим столкнулся с определенными идеологическими проблемами в связи с коллективизацией Казахстана. Спикер отметил, что хотя Карл Маркс теоретизировал о восстаниях рабочих, а Ленин применял теории Маркса к крестьянам, ни один из них не рассматривал возможность модернизации казахстанских скотоводческих кочевников. Учитывая отсутствие «плана» в марксистско-ленинской доктрине о том, как модернизировать кочевников, по словам Кэмерона, вопрос заключался в том, «могут ли казахские кочевники пройти через историю и превратиться в успешных фабричных рабочих?»

В ходе первой кампании коллективизации Москва объявила программу оседлости на основе полной коллективизации. «Кочевников нужно было поселить на постоянной основе и загнать в колхозы», — сказал Кэмерон. Непосредственным результатом коллективизации в Казахстане стало резкое сокращение поголовья скота, поскольку казахи забивали своих животных либо для еды, либо для продажи, чтобы выполнить нормы зерна. Социальная ткань развалилась из-за эскалации насилия, паники на вокзалах, вспышек болезней и даже каннибализма. Целые деревни были разрушены; действительно, все, что осталось в некоторых регионах, было «заброшенными хижинами, рядами трупов и болезнями», по словам Кэмерона. Партийные чиновники отказывались посещать определенные районы, опасаясь за свою жизнь.

«Кочевников нужно было поселить на постоянной основе и загнать в колхозы», — сказал Кэмерон. Непосредственным результатом коллективизации в Казахстане стало резкое сокращение поголовья скота, поскольку казахи забивали своих животных либо для еды, либо для продажи, чтобы выполнить нормы зерна. Социальная ткань развалилась из-за эскалации насилия, паники на вокзалах, вспышек болезней и даже каннибализма. Целые деревни были разрушены; действительно, все, что осталось в некоторых регионах, было «заброшенными хижинами, рядами трупов и болезнями», по словам Кэмерона. Партийные чиновники отказывались посещать определенные районы, опасаясь за свою жизнь.

Советская партийная система в Казахстане с трудом переносила власть на огромные расстояния малонаселенной Казахской республики. Верхние чины республиканской бюрократии состояли в основном из этнических русских или украинцев, а нижние — почти исключительно из казахов. Вербовка казахских кадров в партийный аппарат была важным элементом национальной политики советского режима, которая была направлена на «продвижение нерусских групп, исправление ошибок имперского российского правления и помощь нерусским в ускорении марксистско-ленинской временной шкалы». истории», — заявил Кэмерон.

истории», — заявил Кэмерон.

При советской власти многие вновь набранные местные лидеры быстро назначались председателями колхозов и экспертами сельскохозяйственных комиссий. Приказ о коллективизации сельского хозяйства сопровождался усилением борьбы с «классовыми врагами», для которых не было конкретных критериев. Многие недавно завербованные казахстанские бюрократы активно проводили конфискацию зерна против других казахов, используя кампанию как инструмент для «сведения старых счетов или получения личной выгоды», пояснил Кэмерон.

Учебники истории в Казахстане сегодня возлагают вину за голод 1930-33 годов на Филиппа Исаевича Голощекина, который был секретарем партии республики в самый разгар голода, на Сталина и на советскую систему. Существует также антисемитский оттенок, который неоднократно ссылается на еврейство Голощекина как на метод объяснения катастрофы. В этих учебниках и другой историографии, по словам Кэмерона, в меньшей степени рассматривается решающая роль насилия на местном уровне и казахских кадров, которые были уполномочены и доверены режимом для совершения актов насилия против других казахов. Их действия ухудшили политику советского режима и помогли определить характер и характер разрушений, причиненных голодом.

Их действия ухудшили политику советского режима и помогли определить характер и характер разрушений, причиненных голодом.

Несмотря на то, что в Казахстане проводится довольно много исследований голода, с середины 1990-х годов обсуждение этой темы пошло на убыль. Кэмерон рассмотрел несколько возможных причин такого сдвига, в том числе тесные отношения Казахстана с Россией. Она отметила, что казахстанские лидеры могут опасаться дальнейшего изучения истории голода, поскольку это может привести к обострению дипломатической напряженности в отношениях с Россией или даже вызвать гнев со стороны или по отношению к многочисленному этническому русскому населению Казахстана.

Елена Волкава

Блэр Рубл, директор Института Кеннана

mckaywest11e_ch37

Партийный съезд 1927 года, утвердивший сталинскую консолидацию власти, положил конец нэпу; следующий год положил начало эпохе социалистических пятилеток. Первый из этих планов преследовал ошеломляющие экономические цели. Всего за пять лет общий объем промышленного производства должен был увеличиться на 250 процентов, при этом тяжелая промышленность, предпочтительный сектор, росла еще быстрее. Планировалось, что сельскохозяйственное производство увеличится на 150 процентов, и пятая часть крестьян в Советском Союзе должна была отказаться от своих приусадебных участков и вступить в колхозы.

Всего за пять лет общий объем промышленного производства должен был увеличиться на 250 процентов, при этом тяжелая промышленность, предпочтительный сектор, росла еще быстрее. Планировалось, что сельскохозяйственное производство увеличится на 150 процентов, и пятая часть крестьян в Советском Союзе должна была отказаться от своих приусадебных участков и вступить в колхозы.

Сталин развязал свою «вторую революцию» по целому ряду взаимосвязанных причин. Были, прежде всего, идеологические соображения. Сталин и его воинствующие сторонники были глубоко привержены социализму, как они его понимали. Они боялись постепенной реставрации капитализма; хотел продвигать рабочий класс; и стремились ликвидировать нэповских частников, независимых ремесленников и крестьян-собственников. Экономические мотивы также были важны. Хрупкое восстановление экономики застопорилось в 1927 и 1928 г., и новое наступление казалось необходимым для обеспечения промышленного и сельскохозяйственного роста. Более того, экономическое развитие позволило бы СССР догнать Запад и тем самым преодолеть традиционную российскую «отсталость». (См. «Первоисточник 27.2: Сталин оправдывает пятилетку».)

(См. «Первоисточник 27.2: Сталин оправдывает пятилетку».)

Серьезной проблемой оставалось и независимое крестьянство. Веками крестьяне хотели владеть землей и, наконец, получили ее. Рано или поздно, рассуждали сталинисты, крестьяне-землевладельцы примут консервативный капитализм и будут представлять угрозу режиму. В то же время коммунисты — в основном городские жители — считали, что из страшного и презираемого «классового врага» в деревне можно выжать огромные суммы, необходимые для тотальной индустриализации.

Для решения этих вопросов в 1929 году Сталин приказал провести коллективизацию сельского хозяйства — насильственное объединение индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные государственные предприятия, выполнявшие функции сельскохозяйственных фабрик. Крестьяне по всему Советскому Союзу были вынуждены переехать со своих небольших наделов в крупные совхозы, где их инструменты, скот и продукция находились в общем пользовании, а центральные планировщики могли контролировать всю работу.

Все более репрессивные меры, вводимые государством, в первую очередь касались кулаков, класса зажиточных крестьян, которые больше всего выиграли от нэпа. Кулаков было мало, но они считались злейшим врагом прогресса, и Сталин призывал к их «ликвидации» и захвату их земель. Лишенные земли и скота, многие умерли от голода или были сосланы в исправительно-трудовые лагеря для «перевоспитания».

Насильственная коллективизация привела к катастрофе. Многие крестьяне, выступавшие против изменений, скорее зарезали скот и сожгли урожай, чем сдали его государственным комиссарам. В период с 1929 по 1933 год поголовье лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз в Советском Союзе сократилось как минимум вдвое. Не были более производительными и контролируемые государством колхозы. Производство зерна за первую пятилетку почти не увеличилось, а коллективное сельское хозяйство не смогло внести сколько-нибудь существенного финансового вклада в советское промышленное развитие в первую пятилетку.

Коллективизация на плодородных землях Украины была более быстрой и насильственной, чем на других советских территориях. Наступление на крестьян превратилось в нападение на украинцев в целом, стремившихся к независимости от советской власти после Первой мировой войны; Сталин и его соратники рассматривали крестьянское сопротивление как выражение неприемлемого антисоветского национализма. В 1932 году, когда коллективизация и депортации продолжались, партийные лидеры установили чрезмерно высокие уровни поставок зерна для украинских коллективов и отказались ослабить эти квоты или разрешить продовольственную помощь, когда лидеры украинских коммунистов сообщили, что голодает. Результатом стал страшный техногенный голод на Украине в 1932 и 1933 года, унесшие от 3 до 3,5 миллионов жизней. (См. «Первоисточник 27.3: Голод и восстановление в советском колхозе».)

Коллективизация была жестокой, но реальной победой сталинских идеологов. Хотя миллионы людей погибли, к концу 1938 года представители правительства передали 93 процента крестьянских хозяйств в колхозы, нейтрализовав их как политическую угрозу. Тем не менее сопротивление крестьян вынудило якобы всемогущее государство пойти на скромные уступки. Крестьяне закрепили за собой право ограничивать работу семьи в совхозах и обрабатывать крошечные семейные участки, которые давали им большую часть продовольствия. В 1938 эти приусадебные участки производили 22% всей советской сельскохозяйственной продукции только на 4% всей обрабатываемой земли.

Тем не менее сопротивление крестьян вынудило якобы всемогущее государство пойти на скромные уступки. Крестьяне закрепили за собой право ограничивать работу семьи в совхозах и обрабатывать крошечные семейные участки, которые давали им большую часть продовольствия. В 1938 эти приусадебные участки производили 22% всей советской сельскохозяйственной продукции только на 4% всей обрабатываемой земли.

Быстрая индустриализация, предусмотренная пятилетними планами, была более успешной — более того, весьма эффектной. Для постановки производственных задач и контроля за поставками сырья и готовых материалов была создана огромная Государственная плановая комиссия — «Госплан». Это была сложная и трудная задача, которая часто приводила к узким местам и замедлению производства. Кроме того, сталинское планирование отдавало предпочтение тяжелой промышленности производству товаров народного потребления, что привело к нехватке предметов первой необходимости. Несмотря на такие проблемы, советская промышленность производила примерно в четыре раза больше продукции в 1919 г. 37, как это было в 1928 году. Ни одна другая крупная страна никогда не достигала такого быстрого промышленного роста.

37, как это было в 1928 году. Ни одна другая крупная страна никогда не достигала такого быстрого промышленного роста.

Сталь была кумиром сталинской эпохи. Советскому государству для быстрого развития требовалась тяжелая техника, и промышленная рабочая сила была создана практически за одну ночь, когда крестьяне и крестьянки начали работать на огромных сталелитейных заводах, построенных по всей стране. Независимые профсоюзы потеряли большую часть своей власти. Правительство могло назначать рабочих на любую работу в любой точке страны, а внутренняя паспортная система гарантировала, что люди могут передвигаться только с разрешения. Когда директорам заводов понадобились дополнительные рабочие руки, они обращались к своим коллегам из колхозов, которые на протяжении многих лет присылали им миллионы «ненужных» крестьян. Быстрый промышленный рост привел к развитию городов: более 25 миллионов человек, в основном крестьяне, переселились в города в течение XIX века.30 с.

Рабочие обычно жили в ужасных условиях в наспех построенных промышленных городах, таких как Магнитогорск (город на Магнитной горе) в Уральских горах. Тем не менее, они также ощутили некоторые преимущества вертикальной мобильности. В письме, опубликованном в Магнитогорской газете, обычный электрик описал возможности, созданные стремительной индустриализацией:

Тем не менее, они также ощутили некоторые преимущества вертикальной мобильности. В письме, опубликованном в Магнитогорской газете, обычный электрик описал возможности, созданные стремительной индустриализацией:

В старой царской России нас даже за людей не считали. Мы не могли мечтать ни об образовании, ни о том, чтобы устроиться на работу в госпредприятие. А теперь я гражданин СССР. Как и все граждане, я имею право на работу, на образование, на отдых… В 1931 года я приехал в Магнитогорск. Из простого батрака я превратился в квалифицированного рабочего… Я живу в стране, где хочется жить и учиться. И если враг нападет на эту страну, я пожертвую своей жизнью, чтобы уничтожить врага и спасти свою страну.1

Мы должны читать такие слова с осторожностью, так как они появились в издании, прошедшем государственную цензуру. И все же энтузиазм был, по крайней мере, частично подлинным. Великая индустриализация 1928-1937 годов была впечатляющим достижением, приобретенным ценой огромных жертв со стороны простых советских граждан.