«Невский проспект» — главные герои произведения Гоголя. Помощь школьнику

«Невский проспект» — главные герои произведения Гоголя. Сочинения, анализ и мораль басен. Русский язык и литература школьнику

Мы подготовили для Вас несколько сочинений на тему «Невский проспект — главные герои». Используйте материал нашей статьи для выполнения школьного задания по литературе.

Сочинение 1

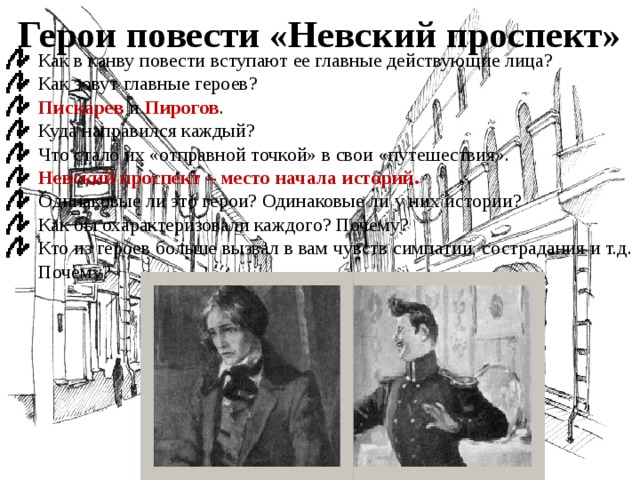

Пирогов

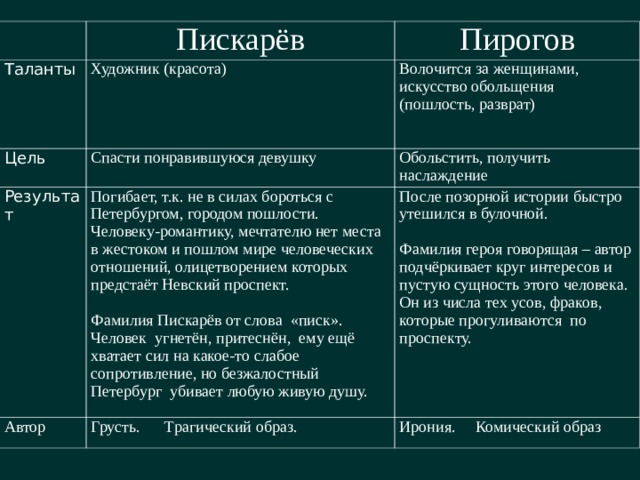

Один из главных героев повести, поручик, приятель Пискарёва. По словам автора, этот персонаж из рода таких офицеров, которые составляют средний класс петербургского общества. Для него самое главное в жизни – это выслужиться до полковничьего чина и возможность занять местечко потеплее под солнцем. Он, скорее всего, женится на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, и получившей в приданое сотни тысяч наличных.

Пискарёв

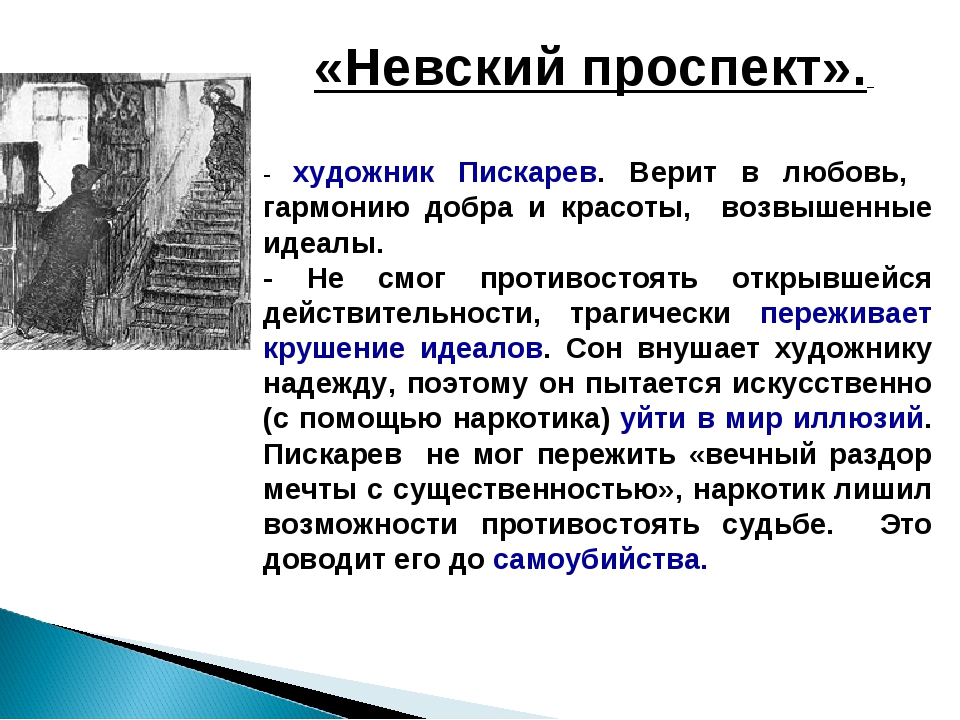

Один из главных героев повести, скромный художник, приятель Пирогова. Этот персонаж живет в своем мирке, из которого нечасто выходит в реальный мир. Гоголь подчеркивает, что он вовсе не похож на итальянских художников, горячих и гордых. Пискарёв скорее робок и застенчив. Та искра таланта, которая в нем скрыта, готова в любую удобную минуту превратиться в пламя.

Гоголь подчеркивает, что он вовсе не похож на итальянских художников, горячих и гордых. Пискарёв скорее робок и застенчив. Та искра таланта, которая в нем скрыта, готова в любую удобную минуту превратиться в пламя.

Брюнетка

Одна из героев повести, девушка примерно 17 лет, очень красивая, работает проституткой. Её выследил Пискарёв, но когда он узнал, где она работает, то убежал сломя голову. Позже он снова пришёл к ней в бордель и пытался её убедить бросить своё постыдное ремесло и выйти за него замуж. После глупых ответов и отказа он пошёл домой и перерезал себе горло.

Приятельница брюнетки

Эпизодический персонаж, проститутка, в шутку предлагала Пискарёву жениться на ней.

Персиянин

Владелец магазина шалей, который помог Пискарёву достать опиум.

Блондинка

Жена Шиллера, немка, девушка за которой пошёл Пирогов и долгое время пытался её соблазнить. Однажды он пришёл к ней домой, когда не было дома мужа. Он начал приставать к ней, но тут пришёл муж с друзьями. Они проучили Пирогова так, что тот даже хотел жаловаться генералу, а то и государю, но вскоре передумал.

Они проучили Пирогова так, что тот даже хотел жаловаться генералу, а то и государю, но вскоре передумал.

Шиллер

Жестяных дел мастер, немец, муж Блондинки. В одно воскресенье он пришёл пьяный домой с друзьями и увидел, что Пирогов пристаёт к его жене. Он хорошенько проучил его.

Гофман

Сапожник, знакомый Шиллера, немец. Помог Шиллеру проучить Пирогова.

Кунц

Столяр, знакомый Шиллера, немец. Помог Шиллеру проучить Пирогова.

Сочинение 2

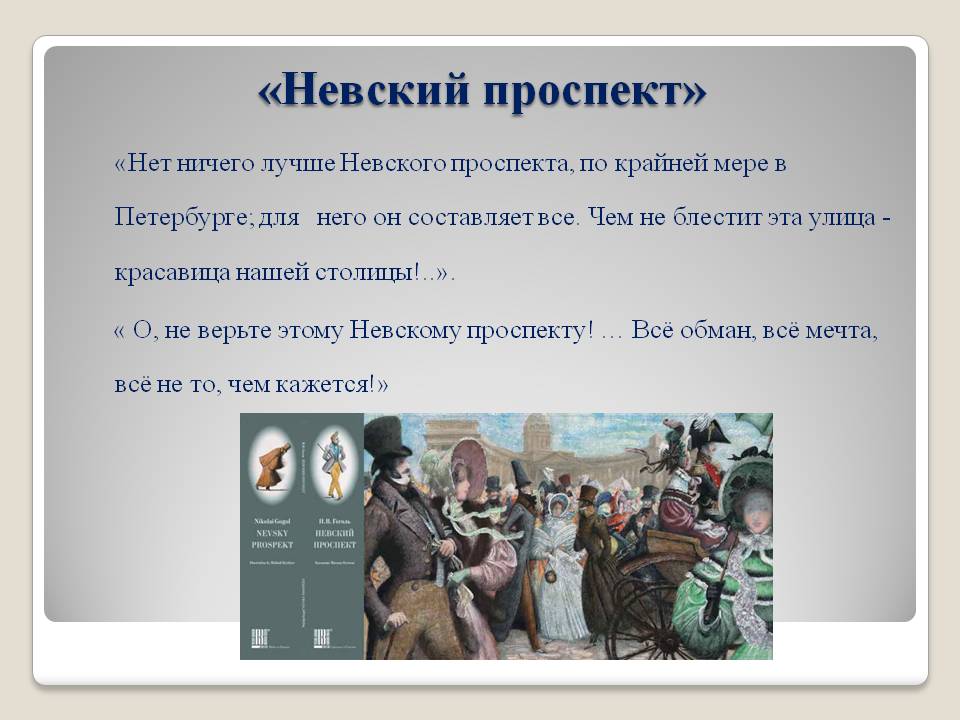

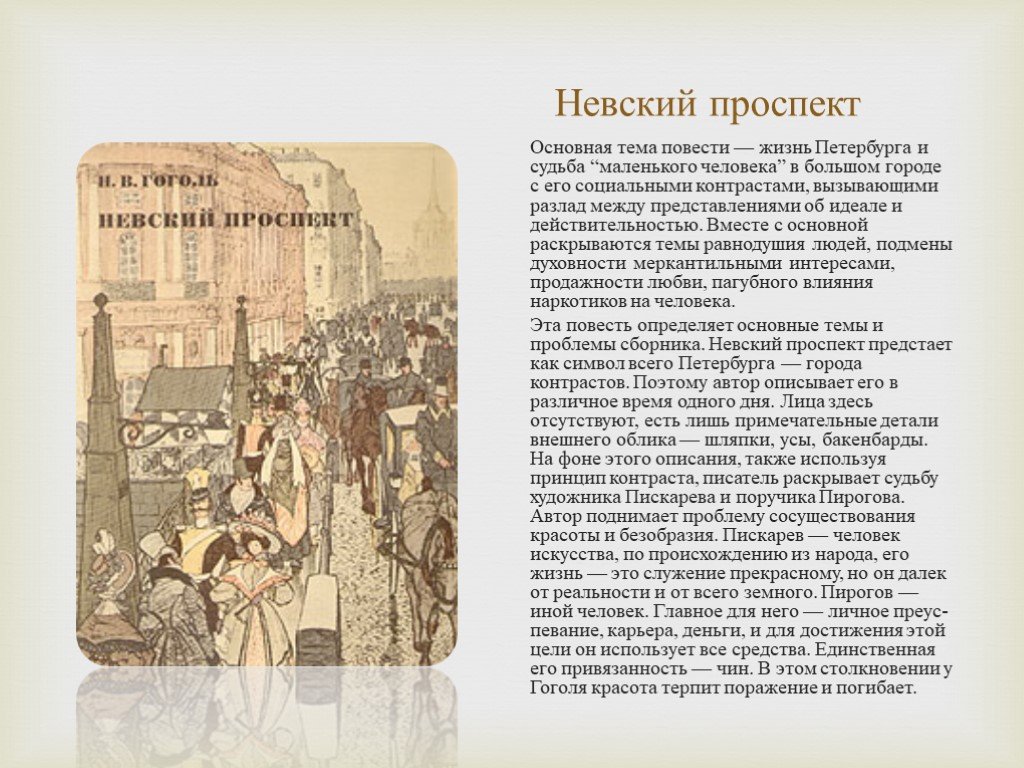

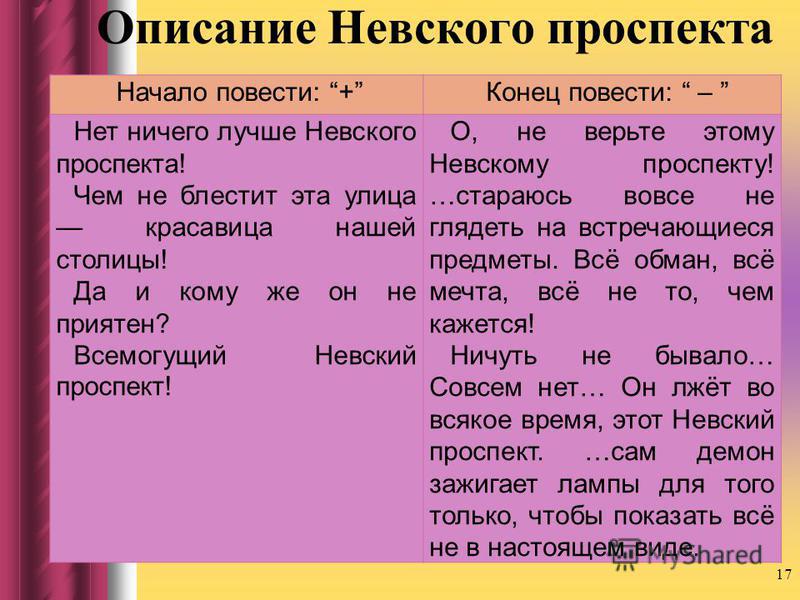

«Невский проспект» (1833 –1834) — одна из повестей цикла «Петербургские повести» Гоголя. Писатель обратился к изображению Невского проспекта — сердца Петербурга, где раскрывается вся его жизнь. И среди большого города — одинокий маленький человек.

Главные герои повести Гоголя

Пискарев — молодой художник, живущий в своём мире. Как многие художники Петербурга, он скромен, застенчив и робок, в нём нет горячности и гордости его итальянских собратьев по ремеслу. Талант Пискарёва ещё не вырос, не вспыхнул пламенем из той искры, которая в нём была. Художник беден, он вынужден довольствоваться самым необходимым.

Талант Пискарёва ещё не вырос, не вспыхнул пламенем из той искры, которая в нём была. Художник беден, он вынужден довольствоваться самым необходимым.

Герой — чистый и романтичный юноша. Однажды на Невском он увидел молоденькую восхитительную брюнетку, идеал красоты. Он бросился за прекрасным видением, движимый только благородными чувствами, желанием рыцарски служить. Страшное разочарование постигло художника: семнадцатилетняя красавица жила в публичном доме.

Художник был не в силах забыть поруганную красоту, он мучился снами о ней, даже стал принимать опиум, чтобы уходить от действительности. В конце концов, Пискарёв принял решение вырвать красавицу из пучины порока: жениться на ней. С волнением отправился герой к отвратительному дому, но там его ждал новый удар. На предложение бедного художника стать его женой, изменить свою жизнь девица ответила презрением.

Возможность сочетания совершенной внешней красоты с безобразием души казалась неприемлемой для идеалиста и романтика. Одиночество, душевные терзания Пискарёва привели его к решению уйти из жизни. О его смерти узнали через несколько дней, на похороны никто не пришёл. Петербург равнодушен к жизни маленького человека.

Одиночество, душевные терзания Пискарёва привели его к решению уйти из жизни. О его смерти узнали через несколько дней, на похороны никто не пришёл. Петербург равнодушен к жизни маленького человека.

Пирогов — поручик, знакомый Пискарёва. Гордится чином поручика, заурядный карьерист, представитель среднего класса петербургского общества. Его мечты — выслужить чин полковника, выгодно жениться. Герой противопоставлен Пискарёву. В нём нет искры таланта, зато пошлости, наглости и самодовольства в избытке. Пирогов не уважает людей более низкого, чем он, положения и подражает тем, кто выше.

Пирогов, как и Пискарёв, увидел очаровательную даму на Невском. Они пошли в разные стороны. Пискарёв за трагической, роковой, любовью, а Пирогов — приволокнуться за женой немецкого жестянщика. Приключение поручика заканчивается анекдотически. Жестянщик Шиллер вместе с пьяными приятелями высек его. Поручик сгоряча грозился упечь Шиллера в Сибирь, но, дойдя до кондитерской, утешился двумя слоёными пирожками, а вечером как ни в чём не бывало танцевал мазурку на приёме. Урока из случившегося этот прохвост не извлёк.

Урока из случившегося этот прохвост не извлёк.

Второстепенные герои

Брюнетка — очень красивая проститутка 17 лет, порок ещё не тронул свежести её лица, но в душе развратна. Она не желает обременять себя трудом, обязанностями. Перспектива стать женой бедного художника ничуть не прельстила её. Разврат она предпочла честной жизни.

Блондинка — немка, супруга жестянщика. Фрау глупа, не желает отношений с Пироговым, но не может сообразить, что не надо говорить поручику, когда мужа нет дома. В результате возникла скандальная ситуация.

Сочинение 3

Повесть «Невский проспект» Гоголь написал в 1833–1834 годах. Произведение вошло в цикл автора «Петербургские повести». Как и в других повестях цикла, в «Невском проспекте» Гоголь развивает проблему «маленького человека», ставшую одной из главных в русской реалистической литературе. Композиция повести состоит из трех частей: реального описания Невского проспекта, историй Пискарева и Пирогова и изображения автором особого метафизического пространства, мифологического уровня восприятия Невского проспекта.

Главные герои

Пискарев – бедный художник, мечтатель; был очарован брюнеткой, которая оказалась проституткой.

Пирогов – поручик, «имел множество талантов», любил «все изящное», ему нравилось проводить время в обществе; ухаживал за женой немца Шиллера.

Другие персонажи

Шиллер – «совершенный немец», «жестяных дел мастер в Мещанской улице», муж блондинки.

Гофман – «сапожник с Офицерской улицы», друг Шиллера.

Блондинка – жена Шиллера.

Брюнетка – проститутка.

Все сочинения

Сочинение на тему: «Петербург глазами героев из произведения «Невский проспект»

Главная » Невский проспект — Гоголь

Невский проспект соединяет людей, но не может их объединить

В повести Н.В.Гоголя Невский проспект предстает некой сценой, действие на которой постоянно сменяется. Разные люди разных сословий спешат на работу по Невскому или праздно прогуливаются. Утро – это время для нищих и попрошаек, для рабочего люду в грязных сапогах. К полудню на Невском показываются гувернантки и гувернеры со своими воспитанниками. А уж ближе к обеду Невский заполняется праздно гуляющей богатой публикой. Все сословия собирает вокруг себя красавец Невский, и именно здесь читатель понимает, насколько раздираемо общество социальными противоречиями, насколько глубока пропасть между людьми из разных сословий.

Утро – это время для нищих и попрошаек, для рабочего люду в грязных сапогах. К полудню на Невском показываются гувернантки и гувернеры со своими воспитанниками. А уж ближе к обеду Невский заполняется праздно гуляющей богатой публикой. Все сословия собирает вокруг себя красавец Невский, и именно здесь читатель понимает, насколько раздираемо общество социальными противоречиями, насколько глубока пропасть между людьми из разных сословий.

Гоголь рассказывает читателю две истории, начавшиеся на Невском. Герои этих историй противопоставлены друг другу. Талантливый художник Пискарев противопоставлен самоуверенному поручику Пирогову. Они – воплощения двух разных миров, идеалист и материалист. По словам Гоголя, объединяет таких разных людей лишь любовь к искусству. Пискарев творит, его сюртук часто измазан красками, а Пирогов мечтает, чтоб его запечатлели на портрете.

Художник Пискарев – один из тех северных художников, что видят прелесть в туманах, сырости, слякоти, находят нечто магнетически притягательное в некрасивом лице престарелой прачки или кухарки.

Пискарев олицетворяет собой изысканный, наполненный духовностью и красотой, вежливый и учтивый Петербург. Встретив на Невском свой идеал красоты, Пискарев влюбляется в ее образ, и бежит по следу прекрасной незнакомки. Пара невзначай брошенных на него взглядов прекрасной незнакомки будят в нем образы из детских мечтаний и юношеских грез. И вот грезы становятся явью, незнакомка увлекает его за собой. Проследовав за незнакомкой и попав в дом терпимости, Пискарев не может примириться с реальностью. Он убегает.

Пискарев олицетворяет собой изысканный, наполненный духовностью и красотой, вежливый и учтивый Петербург. Встретив на Невском свой идеал красоты, Пискарев влюбляется в ее образ, и бежит по следу прекрасной незнакомки. Пара невзначай брошенных на него взглядов прекрасной незнакомки будят в нем образы из детских мечтаний и юношеских грез. И вот грезы становятся явью, незнакомка увлекает его за собой. Проследовав за незнакомкой и попав в дом терпимости, Пискарев не может примириться с реальностью. Он убегает.Много дней сидит Пискарев в своей квартире, мучимый прекрасным образом незнакомки. В его душе ни на миг не прекращается работа, он проходит путь от полного неприятия ситуации к смирению. Он идет в публичный дом, чтобы сделать предложение пускай и падшей, но все же прекрасной женщине. Он искренне верит, что в душе она неиспорченна и чиста. Фраза прелестницы: «А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна» действует на него отрезвляюще и возвращает в действительность.

Однако в этой реальности нет места мечтателю Пискареву.

Однако в этой реальности нет места мечтателю Пискареву.Пирогов же, напротив, материалист и карьерист. Он – олицетворение Петербурга чиновничьего, с манерно подкрученными усиками и жеманными улыбками. Выслужиться, жениться повыгоднее – все, что нужно Пирогову. Он выучил несколько шуток, чтоб смешить дам на балах. Он уверен в собственной неотразимости и жаждет ей подтверждений. На Невском Пирогов встречает жену немецкого ремесленника. Миловидная Гензи обязана стать следующей жертвой обаяния Пирогова. Первое, что он говорит ей, знакомясь: «А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки!»

Но и Пирогову в этой повести приходится пережить свою маленькую личную драму. Гензи – жена жестянщика Шиллера. О педантичном немце Шиллере Гоголь пишет так: «Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз…».

Застав Пирогова за приставаниями к жене, Шиллер расправляется с ним по-своему.

На примере двух человеческих характеров, двух сюжетов, Гоголь стремиться показать, сколь обманчив Невский проспект, да и весь Петербург с его праздностью. За кулисами этой чисто выметенной сцены происходит совсем иная жизнь, иногда это трагедия, иногда комедия. Про сам же Невский, да и, впрочем, про всю жизнь современного ему общества Гоголь пишет так: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!»

Читайте далее:Оцените автора

Александро-Невская Лавра | Россия

Сразу за площадью Александра Невского в самом конце Невского проспекта находится Александро-Невская Лавра, официально известная как Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра).

В 1918 году лавра была официально закрыта, но богослужения в ней продолжались вплоть до 1930-х годов. В 1922 году раку Александра Невского открыли, а саму серебряную раку, изготовленную по приказу императрицы Елизаветы Петровны, перевезли в Государственный Эрмитаж, где ее можно увидеть и сегодня. Большая часть территории была передана Государственному музею городской скульптуры, в состав которого и сегодня входят Лаврская Благовещенская церковь, Лазаревское и Тихвинское кладбища. Троицкий собор был вновь открыт в 1957, но оставшаяся часть лавры была возвращена Православной Церкви только в 1996 году.

Большая часть территории была передана Государственному музею городской скульптуры, в состав которого и сегодня входят Лаврская Благовещенская церковь, Лазаревское и Тихвинское кладбища. Троицкий собор был вновь открыт в 1957, но оставшаяся часть лавры была возвращена Православной Церкви только в 1996 году.

Троицкий собор

Главный собор лавры — Троицкий собор. Работы над первым собором были начаты в 1719 году, но после того, как в конструкции появились трещины, в 1755 году здание было решено снести и начать заново. Вторая попытка была предпринята между 1778 и 1790 годами под руководством архитектора Ивана Старова после того, как Екатерина Великая утвердила его план в классическом стиле. По завершении внутрь была помещена усыпальница Александра Невского. В 1933 г. собор был закрыт и позднее использовался Государственным музеем городской скульптуры. Собор был вновь открыт в 1957 году. Мощи Александра Невского, хотя и без бесценной серебряной раки, были возвращены в собор в 1989 году.

| Местоположение | 1 Набережная реки Монастырки |

|---|---|

| Метро | Александра Невского-1 |

| Веб-сайт | http://www.lavra.spb.ru/ |

Площадь Восстания в Санкт-Петербурге, Россия

Одна из главных площадей Санкт-Петербурга, расположена на углу Невского и Лиговского проспектов. Для тысяч туристов этот район – первое, что они видят в городе, выходя из ворот Московского вокзала. Однако не спешите покидать площадь, в ее истории немало интересных поворотов.

В 1711 году на месте нынешней площади работы по Невскому проспекту сходились с противоположных сторон. Однако, когда обе стороны встретились, они поняли, что их конструкция была слишком низкой и неточной, поэтому проспект имел характерный уклон. Здесь с юга на север проходит древняя Новгородская дорога, по которой в 1718-1721 годах был прорыт Лиговский канал. В 1765-1767 годах на углу Невского проспекта и Лиговского канала по приказу императрицы Елизаветы Петровны была построена деревянная Входоиерусалимская церковь, известная в народе как Знамения. Из 1794-1804 г. перестроена в камне, а в 1809 г. обнесена железной оградой с двумя часовнями по углам.

Строительство площади началось в 1844 г. одновременно со строительством железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву архитектором Николаем Ефимовым. По замыслу архитектор Константин Тон создал Николаевский вокзал (ныне Московский), а Александр Гемилиан построил напротив вокзала большое каменное здание. В здании были гостиничные номера и зимний сад, где устраивались балы и концерты. Дом сначала назывался гостиницей «Знаменская» или «Северная», а после революции «Октябрьской». Гостиница и вокзал несколько раз реконструировались, но их основной архитектурный облик до сих пор не изменился.

Дом сначала назывался гостиницей «Знаменская» или «Северная», а после революции «Октябрьской». Гостиница и вокзал несколько раз реконструировались, но их основной архитектурный облик до сих пор не изменился.

В 1909 году центр площади украсил бронзовый конный памятник императору Александру III. Скульптор Павел Трубецкой работал над памятником восемь лет и создал четырнадцать различных вариантов, два из которых в натуральную величину. К сожалению, плоды такой кропотливой работы недолго пролежали на площади, так как в 1937 году памятник был демонтирован и перенесен во двор Русского музея. Сегодня его можно увидеть перед Мраморным дворцом.

19 февраля17 декабря на Знаменской площади произошли массовые демонстрации и столкновения с полицией. В память об этих событиях в 1918 году площадь стала называться площадью Восстания. В 1940 году под предлогом строительства метро Знаменская церковь была снесена, а на ее месте построена станция «Площадь Восстания».

Во время блокады Ленинграда на площади размещались орудия и огневые средства армии, и она превратилась в военный опорный пункт.