Краткий курс истории. Западники и славянофилы

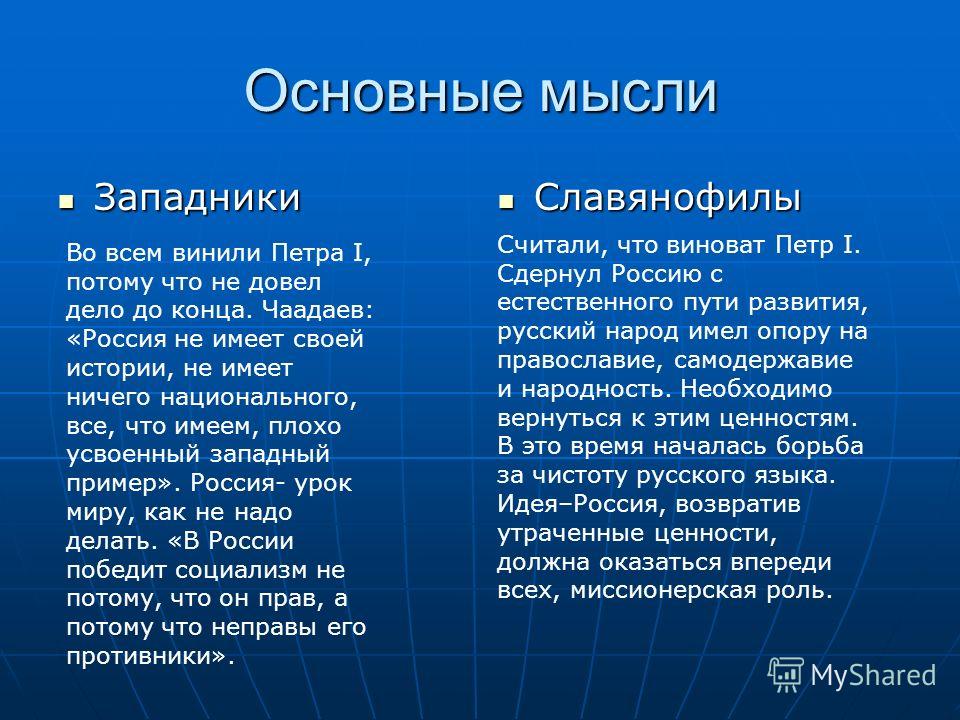

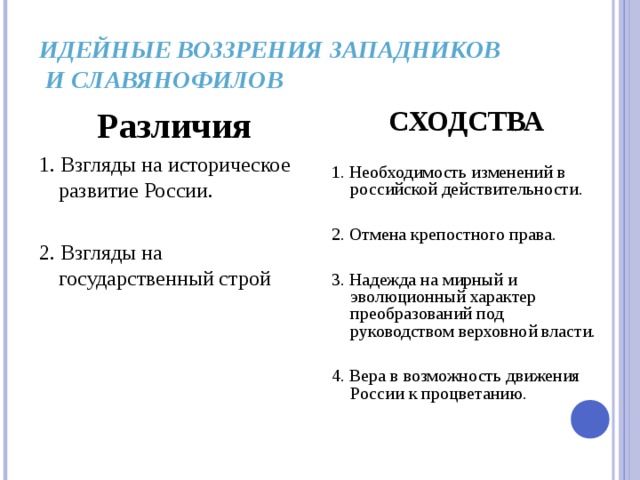

4 мая 1844 года в московском доме дворян Аксаковых состоялся торжественный прием, на котором представители западничества и славянофильства достигли примирения. Оба идейных течения по-разному смотрели на пути развития России, но имели одинаковую веру в ее великое будущее и категорически отрицательно относились к крепостному праву.

Письмо Чаадаева

Принято считать, что дискуссия на тему «особого пути» России, ее «места в мире» и сравнений с «передовым» Западом была начата благодаря публикации первого «Философического письма» П. Чаадаева в 1836 году. В сочинении говорилось, что Россия не сумела найти места в составе какой-либо великой мировой цивилизации и вместо того, чтобы соединить в себе все лучшее от Запада и Востока, Россия оказалась одинокой в мире, которому вдобавок ничего не смогла дать в общеисторическом смысле. Эксцентрическое, провокационное «Письмо» было воспринято властью и образованной частью общества сугубо серьезно. Чаадаева объявили сумасшедшим, запретив ему печататься и даже писать. А интеллигенция в процессе салонных споров на тему «Письма» раскололась на так называемых славянофилов и западников. Палитру тем для дискуссий дополняло то, что чаадаевское письмо было опубликовано во время распространения в стране новой консервативной государственной идеологии – Теории «официальной народности».

Чаадаева объявили сумасшедшим, запретив ему печататься и даже писать. А интеллигенция в процессе салонных споров на тему «Письма» раскололась на так называемых славянофилов и западников. Палитру тем для дискуссий дополняло то, что чаадаевское письмо было опубликовано во время распространения в стране новой консервативной государственной идеологии – Теории «официальной народности».

П.Я. Чаадаев

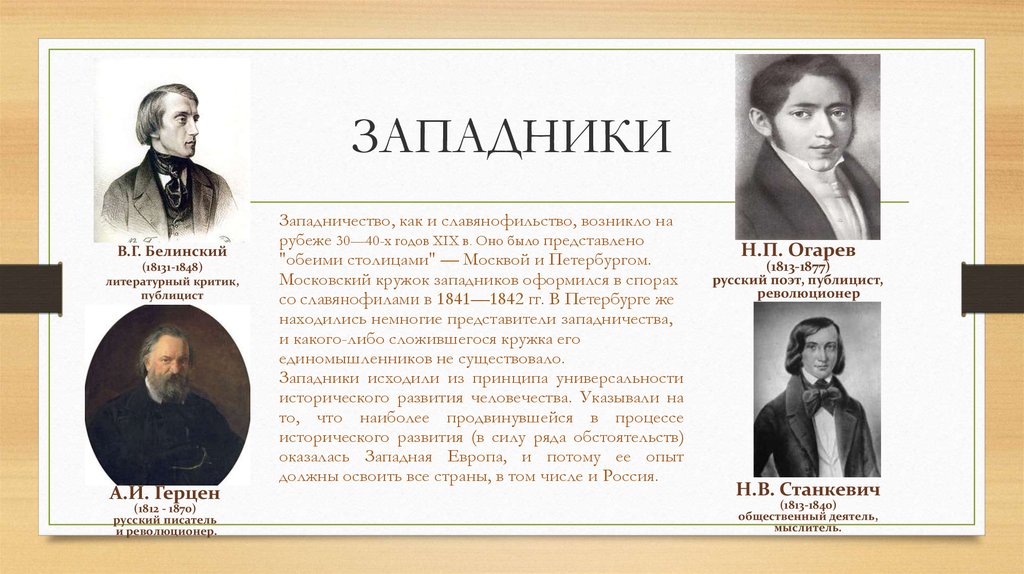

Западники

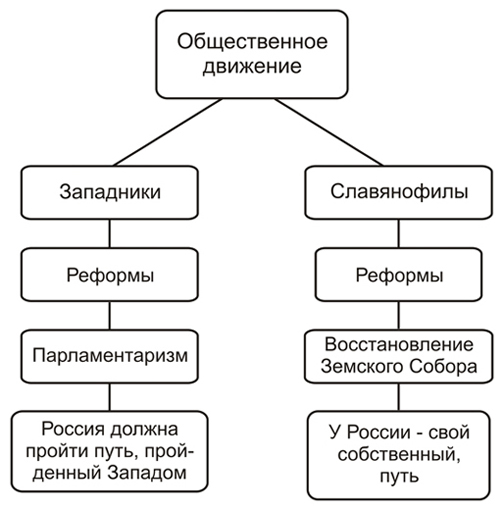

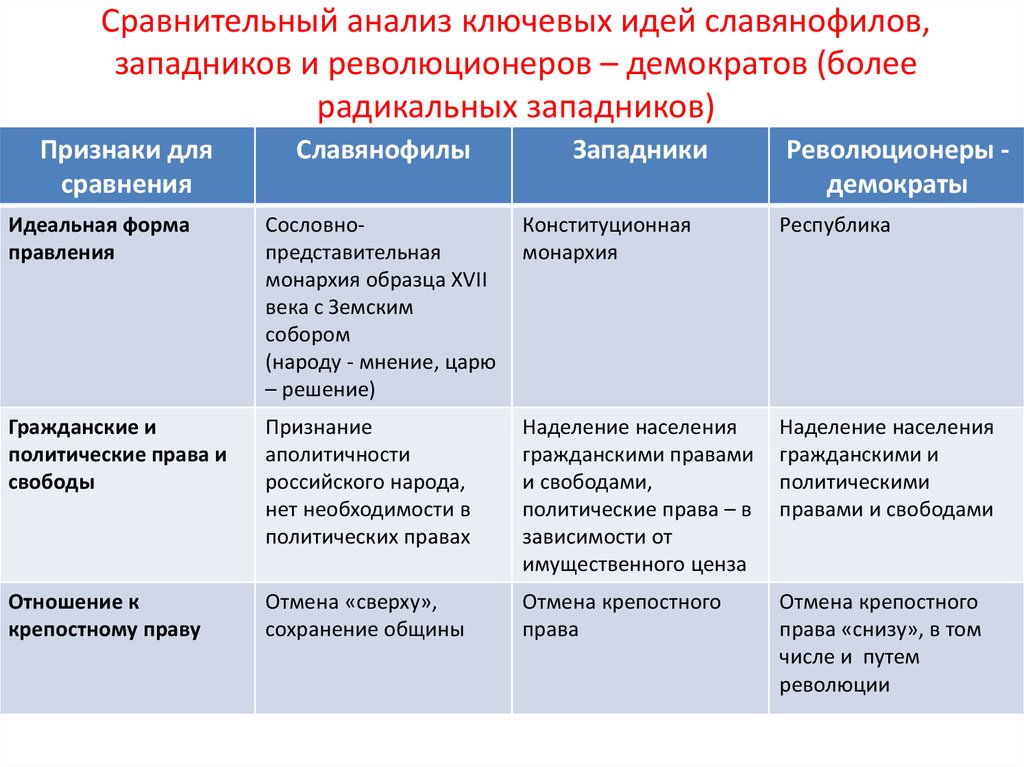

Западники настаивали на том, что Россия должна идти путем западных стран и конкретно в том, что касается вопросов культуры, общественного устройства, гражданской жизни. При этом русскую самобытность западники называли отсталостью. В фигуре Петра I они видели главного реформатора, который оказался способен отсталую во всех отношениях страну поставить на верный путь развития и подтолкнуть к преображению. Среди известных приверженцев западничества были революционно настроенные А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Н. Г. Чернышевский, литературный критик В. Г. Белинский, литераторы И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие. В середине 1840-х годов западники раскололись на два крыла: либеральное и революционно-демократическое. Причиной послужили два принципиальных вопроса: отношение к религии и методы реформ, а также пореформенное развитие России. Представители либерального крыла отстаивали церковные догматы и придерживались идеи мирного реформирования страны. Демократы исходили из принципов атеизма и материализма, предлагали революционную борьбу для построения социализма.

П. Огарёв, Н. Г. Чернышевский, литературный критик В. Г. Белинский, литераторы И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие. В середине 1840-х годов западники раскололись на два крыла: либеральное и революционно-демократическое. Причиной послужили два принципиальных вопроса: отношение к религии и методы реформ, а также пореформенное развитие России. Представители либерального крыла отстаивали церковные догматы и придерживались идеи мирного реформирования страны. Демократы исходили из принципов атеизма и материализма, предлагали революционную борьбу для построения социализма.

Н.А. Некрасов и И.И. Панаев у больного В.Г. Белинского

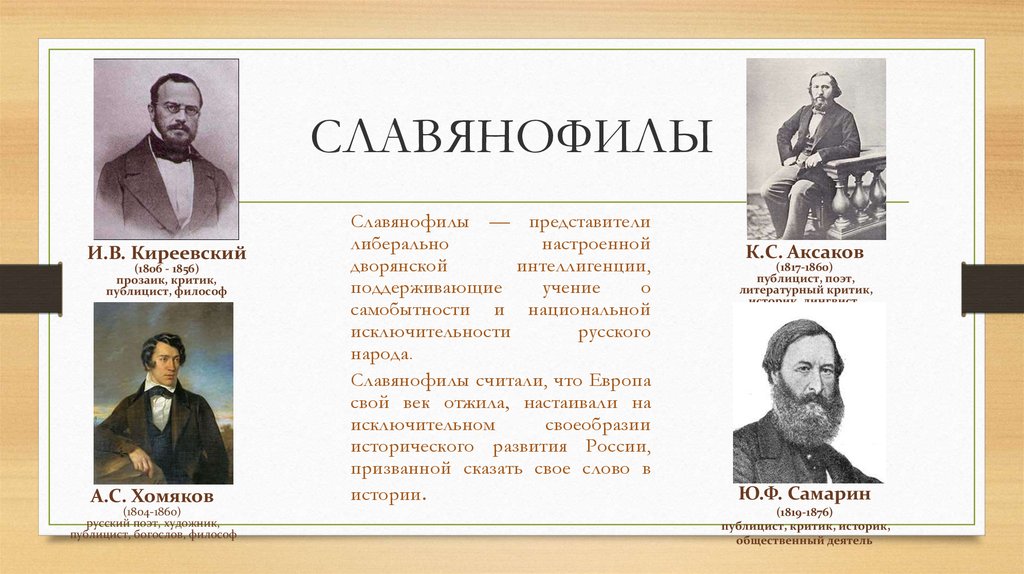

Славянофилы

Важными источниками славянофильства послужили немецкая классическая философия и православное богословие. Славянофилы говорили, что у России «особый путь», отличный от пути «западной цивилизации». По их мнению, Петр I искусственно изменил самобытный путь исторического развития России и на него нужно вернуться; западные ценности не способны прижиться на российской почве, в лучшем случае они могут быть адаптированы, но желательнее обратиться к собственным историческим идеалам и традициям. Основоположником славянофильства принято считать литератора А. С. Хомякова, а среди видных славянофилов (или близких по взглядам к ним) были философ И. В. Киреевский, братья Константин и Иван Аксаковы, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль и другие; среди почвенников (умеренных славянофилов) – поэт А. А. Григорьев, писатель Ф. М. Достоевский и другие. Строго говоря, славянофильство и западничество не были уникальным русским явлением, оставаясь вариантом общеевропейского течения консервативного романтизма, когда неудовлетворенность действительностью порождает мечты о желанном будущем.

Основоположником славянофильства принято считать литератора А. С. Хомякова, а среди видных славянофилов (или близких по взглядам к ним) были философ И. В. Киреевский, братья Константин и Иван Аксаковы, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль и другие; среди почвенников (умеренных славянофилов) – поэт А. А. Григорьев, писатель Ф. М. Достоевский и другие. Строго говоря, славянофильство и западничество не были уникальным русским явлением, оставаясь вариантом общеевропейского течения консервативного романтизма, когда неудовлетворенность действительностью порождает мечты о желанном будущем.

А.С. Хомяков

Заставка: Б.М. Кустодиев. В московской гостиной 1840-х годов (Люди сороковых годов).

Понимание истоков антиамериканизма в российской элите

%PDF-1.4 % 1 0 объект >поток application/pdf10.1080/1060586X.2019.1662194en

Брайан

Брайан ΤjpN8r7>U4w7F*.[e}Ӌ>=LLag4t

}1mLֻt o,V|큳>w&:Rճ}r5faF4WxdD7șzԬ?B[Zu|SzrL65d ΄6T#:

ΤjpN8r7>U4w7F*.[e}Ӌ>=LLag4t

}1mLֻt o,V|큳>w&:Rճ}r5faF4WxdD7șzԬ?B[Zu|SzrL65d ΄6T#:Борьба поколений в «Отцах и детях» Ивана Тургнева | Аджай Кумар

Отцы и сыновья Роман Ивана Тургенева – это не просто выражение социального недовольства и критика репрессивного общества в царствование царя Николая. Это гораздо больше, это роман, который глубоко исследует русскую интеллигенцию и то, как они относились к себе и другим. Каждый персонаж романа представляет какой-то аспект российского общества, например, разрыв между поколениями между отцами и сыновьями, который составляет ключевой компонент романа. Это выражено в оригинальном эпиграфе Тургенева:

Молодой человек мужчине средних лет: «У вас было содержание, но не было силы». Мужчина средних лет молодому человеку: И у вас есть сила, но нет содержания».

Wikimedia Commons Цель Тургенева в романе — показать как конфликт из-за разделения поколений, так и выступить в качестве произведения уникально русской социальной критики по определению Исайи Берлина, в котором происходит слияние жизни и искусства, и свободное выражение, в котором качества персонажей идентичны качествам реальных людей. Интеллигенция со всеми ее блеском, со всеми их недостатками, со всеми их неудачами и со всеми их человеческими недостатками — вот что просвечивает в романе.

Интеллигенция со всеми ее блеском, со всеми их недостатками, со всеми их неудачами и со всеми их человеческими недостатками — вот что просвечивает в романе.

Представители интеллигенции, согласно Исайе Берлину, считали себя объединенными не только идеями, но и почти религиозной верой в достижение великой цели. Они считали себя «светским духовенством» и придерживались высоких интеллектуальных и моральных стандартов с большим чувством братства и братства. В то время как в романе показаны некоторые из этих понятий и чувств, такие как связь между Аркадием и Базаровым, разговор в эпиграфе, тем не менее, отражает фундаментальный разрыв между молодым поколением интеллигенции и интеллигенцией старшего поколения. Примером тому служит разговор нигилиста Базарова с аристократами-романтиками-либералами Николаем и Павлом.

Молодое поколение считает, что у старшего поколения могут быть некоторые верные идеи, такие как освобождение и реформы, но они не имеют возможности претворить эти идеи в жизнь, как видно из провала восстания декабристов, или как Базаров высмеивает провал Усадьба Кирсановых. С другой стороны, старшее поколение считает, что у молодых есть сила, то есть способность разрушить общество, как это видно из критики Павла Базарова, но их идеи бесплодны. Этот разрыв между поколениями среди интеллигенции не признается Исайей Берлином, но признается Иваном Тургеневым, который сам является представителем интеллигенции, и он изображает этот конфликт поколений на протяжении всего романа, а также проблемы, с которыми сталкивается интеллигенция.

С другой стороны, старшее поколение считает, что у молодых есть сила, то есть способность разрушить общество, как это видно из критики Павла Базарова, но их идеи бесплодны. Этот разрыв между поколениями среди интеллигенции не признается Исайей Берлином, но признается Иваном Тургеневым, который сам является представителем интеллигенции, и он изображает этот конфликт поколений на протяжении всего романа, а также проблемы, с которыми сталкивается интеллигенция.

Одну сторону конфликта поколений представляют отцы, старые романтики-либералы, вдохновленные декабристами, вроде братьев Николая Кирсанова и Павла Петровича. Они аристократы из зажиточных семей, но у них либеральные идеи реформ, таких как освобождение крепостных, что сделал лично Николай. Освобождение было общей темой среди интеллигенции, и ее разделяли как старые, так и молодые. Старшее поколение, такое как Петровичи, стремилось к освобождению крепостных, а также к политическому освобождению, такому как конституционная реформа, которая освободила бы Россию от ее отсталости, устранив старые проблемы и создав новую основу.

Базаров отражает эту точку зрения, поскольку он не придает значения ничему, кроме науки, в частности западной науки, которая, по его словам, намного превосходит русскую. Старшие поколения, напротив, являются славянофилами и видят ценность в русском обществе и культуре. Павел, например, сначала начинает не любить Базарова как из-за его отношения, так и из-за того, что он восхваляет немцев и их науку, в то время как Павел насмешливо называет их «тетунонами». Другой представитель западнической интеллигенции — Белинский. Он утверждает, что спасение России в цивилизации, просвещении и человечности.

Славянофилы в романе представлены представителями старшего поколения, такими как Василий Базаров и Арина Базарова, отец и мать Базарова, которые представляют традиционное православное русское общество. Получив образование военного врача, Василий стал единым целым с землей и деревней и представляет славянофильскую идеализацию деревенской жизни и крестьянской общины. Хотя они не являются частью коммуны, общей темой среди славянофилов было уехать в деревню и жить среди крестьянства, которое считалось истинной сущностью России и русского народа.

Отчет, написанный Гакстхаузеном, изображает это как утопию. Он утверждает, что простой русский не боится царя, а испытывает только детский трепет и преданность, полные любви и нежности. Он также заявляет, что здесь нет ни преступлений, ни грабежей, а простой русский полон большого патриотизма и чувства единства народа. Он считал, что благодаря общинной организации Россия избежит пороков «пролетаризма», поразивших остальную Европу. Этот отчет выражает идеалы, которые укрепляли традиционную иерархию, особенно роль царя, но в то же время он поддерживал социалистические идеалы равенства и помогал поднять статус крестьян и оправдать их возможную эмансипацию. Родители Базарова представляют славянофильский идеал быть русскими, поскольку они принадлежат к деревне и православной вере.

На протяжении всего романа все представители интеллигенции сталкиваются с вызовами как внешних, так и внутренних сил и подвержены неудачам и недостаткам. Любовь является главным вызовом для интеллигенции. Павел, например, влюбляется и бросает свою многообещающую карьеру в армии, чтобы преследовать принцессу по всей Европе. У Николая тоже есть любовница Фенчика, у которой есть внебрачный ребенок. Он глубоко смущен этим и не хочет, чтобы Аркадий встречался с ней, потому что опасается, что его сын будет унижен. Это показывает, что социальное давление все еще существует, чтобы соответствовать традиционным социальным ценностям, которым подвержена даже интеллигенция. Аркадий пытается показать себя человеком радикально новых убеждений, противостоящих традиционным русским общественным ценностям, и делает вид, что не возражает. В конечном итоге они женятся, нарушая эти социальные нормы, демонстрируя прогресс, который в романе делает даже старшее поколение.

Однако такого прогресса не наблюдается у некоторых персонажей, таких как Евдокия Кукшина, эмансипированная крепостная женщина, олицетворяющая изменяющуюся природу российского общества, но также и пределы прогресса, который может произойти, потому что, хотя она в некотором роде является рудиментарной феминисткой, она никогда не достигает весь ее потенциал. Это иллюстрирует недостаток интеллигенции; они были слабы и не могли произвести в обществе желаемых изменений. Другая часть молодого поколения Анна и Катая представляют собой величайший вызов нигилизму Базарова и Аркадия, поскольку они пробуждают в них обоих чувства любви, которые они изо всех сил пытаются выразить. Базарова разрывает внутренний конфликт его нигилистических убеждений и любви, которую он испытывает к Анне. Только в конце, когда он умирает, он взывает к ней, открыто признавая любовь, которую они испытывают друг к другу, и они целуются до такой степени, что отвергают его нигилистические убеждения после его смерти. Это могло быть намерением Тургенева, который в своем романе не изображает нигилистов в совершенно положительном свете. Базаров как персонаж дерзкий и высокомерный, неприятный, но трагическая фигура. Тургенев, возможно, пытался подчеркнуть тему перемен и победы любви над идеологией интеллигенции. Интеллигенция показана как в худшем, так и в лучшем виде со всеми их человеческими недостатками.

Это иллюстрирует недостаток интеллигенции; они были слабы и не могли произвести в обществе желаемых изменений. Другая часть молодого поколения Анна и Катая представляют собой величайший вызов нигилизму Базарова и Аркадия, поскольку они пробуждают в них обоих чувства любви, которые они изо всех сил пытаются выразить. Базарова разрывает внутренний конфликт его нигилистических убеждений и любви, которую он испытывает к Анне. Только в конце, когда он умирает, он взывает к ней, открыто признавая любовь, которую они испытывают друг к другу, и они целуются до такой степени, что отвергают его нигилистические убеждения после его смерти. Это могло быть намерением Тургенева, который в своем романе не изображает нигилистов в совершенно положительном свете. Базаров как персонаж дерзкий и высокомерный, неприятный, но трагическая фигура. Тургенев, возможно, пытался подчеркнуть тему перемен и победы любви над идеологией интеллигенции. Интеллигенция показана как в худшем, так и в лучшем виде со всеми их человеческими недостатками.

Таким образом, интеллигенция изображается как группа, склонная к капризным разногласиям и с ложными представлениями о себе и других. Представление о едином братстве и светском духовенстве, встречающееся в трудах Берлина, в романе подрывается. Павел, старый романтический аристократ, наполнен утраченной тоской по любви, которая давно прошла и теперь цепляется за его аристократические атрибуты. Базаров — нигилист, раздираемый внутренним конфликтом своих убеждений и своего чувства любви к Анне, и хотя ему нравится думать о себе, что он ближе других к крепостным, тем не менее относится к ним покровительственно. Виктор Ситников представляет слепого популиста, похожего на Аркадия, которого привлекают модные идеологии или группы. Аркадий и Катя — слепые последователи тех, кем они глубоко восхищаются и кого уважают, Базаров в случае Аркадия и Анна в случае Катаи. Разделение происходит не только между поколениями, но и между западниками и славянофилами и другими отдельными философиями и верованиями интеллигенции.