2.13. Река Непрядва на поле Куликовом и река Яуза в Москве на Кулишках, а также, возможно, московские речки Напрудная и Неглинка

2.13. Река Непрядва на поле Куликовом и река Яуза в Москве на Кулишках, а также, возможно, московские речки Напрудная и Неглинка

Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта знаменитая речка неоднократно упоминается в летописях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по описанию летописцев, протекала ПРЯМО ПО ПОЛЮ БИТВЫ. Судя по описанию битвы, она была сравнительно небольшой речкой (бились в том числе прямо на ней).

Можем ли мы указать реку Непрядву в Москве?

Да, подходящая речка действительно есть в Москве, причем именно там, где надо, — на московских Кулишках. Это — река Яуза, в устье которой и находятся Московские Кулишки. Сегодня это место в Москве называется ЯУЗСКИЕ ВОРОТА.

Казалось бы, между названиями Непрядва и Яуза нет ничего общего. По звучанию — да, действительно. Слова разные. Но ПО СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ ОНИ ТОЖДЕСТВЕННЫ. В самом деле, что означает русское слово «Непрядва»? «Прядать» — значит дергаться, совершать резкое движение. Например, «прянуть в сторону» — «рвануться в сторону». Про лошадей говорят: «прядает ушами», то есть «подергивает ушами». В. И. Даль: «ПРЯДАТЬ, ПРЯНУТЬ, ПРЯДЫВАТЬ — прыгать, скакать, сигать; метаться швырком… Серны, прядая с холма на холм (Державин)… Прядать из окна, выпрыгнуть… Прядать в окно, впрыгнуть… ПРЯДУН [уна], сиб. водопад, ручей, падающий со скалы».

В самом деле, что означает русское слово «Непрядва»? «Прядать» — значит дергаться, совершать резкое движение. Например, «прянуть в сторону» — «рвануться в сторону». Про лошадей говорят: «прядает ушами», то есть «подергивает ушами». В. И. Даль: «ПРЯДАТЬ, ПРЯНУТЬ, ПРЯДЫВАТЬ — прыгать, скакать, сигать; метаться швырком… Серны, прядая с холма на холм (Державин)… Прядать из окна, выпрыгнуть… Прядать в окно, впрыгнуть… ПРЯДУН [уна], сиб. водопад, ручей, падающий со скалы».

Поэтому Непрядва — «не дергающаяся», спокойная речка. А что такое Яуза? Есть только один русский корень, от которого это слово могло произойти, — УЗА (узы, узда). То есть связь, ограничение. «УЗА, УЗЫ — вязи, цепи, оковы» (В. И. Даль). Опять-таки в лошадиной сбруе присутствует УЗДА, ограничивающая движение лошади, не дающая ей метнуться, ПРЯНУТЬ в ненужную сторону, «УЗДА… — часть конской сбруи, надеваемой на голову лошади, она состоит из ремней» (В. И. Даль).

Другими словами, УЗДА (уза) не дает ПРЯДАТЬ.

Итак, ЯУЗА — это, вероятно, зауженная (в смысле «связанная узами») речка.

Например, река с укрепленными берегами. По смыслу это все равно что НЕПРЯДВА — не прядающая, не выходящая за поставленные пределы река. Возможно, московская река Яуза = Непрядва получила свое название потому, что не разливалась (или мало разливалась), НЕ ПРЯДАЛА из-за высоких или специально укрепленных берегов (которыми была заУЖЕНА). Конечно, мы не настаиваем в точности на таком объяснении. Важно лишь, что ЯУЗА и НЕПРЯДВА — два названия, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ОДНО И ТО ЖЕ. Итак, ЯУЗА = НЕПРЯДВА.

Надо сказать, что среди московских речек есть еще две, названия которых весьма близки к слову НЕПРЯДВА. Первая — река НАПРУДНАЯ (Самотека) в центре Москвы [284], с. 54. Трудно отделаться от впечатления, что НЕПРЯДВА — это просто вариант имени НАПРУДНАЯ, происходящего от слов «на пруду», «на прудах». Более того, река Напрудная могла быть расположена на московском Куликовом поле, которое занимало довольно большое пространство.

Сегодня в Москве это старое название сохранили улицы Напрудные (1-я и 2-я), Напрудный переулок, Прудовая улица, Прудовой проезд и т. д. См. [858]. Более того, к северу от Кремля на Яузе было село НАПРУДСКОЕ [841], е. 125. Переход названия Напрудная в Непрядву может быть понят из сохранившегося до сих пор в Москве названия ПРУДОВАЯ (улица). Напрудную речку могли называть НАПРУДОВОЙ, а потом — Непрядвой.

Напомним, что название Непрядва в некоторых местах современных изданий «Задонщины» выделено курсивом (хотя имеются, конечно, «Непрядвы» и без курсива). Это означает, что в этих местах текста «Задонщины» название Непрядва было «реконструировано» (см.

Вторая московская речка, название которой весьма близко к «Непрядва», — НЕГЛИНКА. Ныне ее уже нет (она заключена в трубу под землей), но еще в начале XX века она протекала прямо по московским Кулишкам. Неглинка впадала в Москву-реку недалеко от устья Яузы. Это маленькая речка. Кстати, Кулишки назывались также «Кучковым полем у Неглинной» [841], с. 51. Названия рек Напрудной и Неглинки могли тесно переплетаться в сознании людей еще и потому, что на Неглинке ранее была запруда, из-за чего перед Кремлем в древности образовался ПРУД. Вот что писал об этом Сигизмунд Герберштейн в XVI веке: «Неглима (Неглинная) вытекает из каких-то болот и пред городом, около высшей части крепости (Кремля —

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

2.

12. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река либо Моча — приток Москвы-реки

12. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река либо Моча — приток Москвы-реки2.12. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река либо Моча — приток Москвы-реки Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение всего дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча (ПОРА, т. 37, с. 76), «где многие татары потонули». Сам Мамай спасся с

4.12.11. РЕКА МЕЧА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И МОСКВА-РЕКА, ЛИБО РЕКА МОЧА — ПРИТОК МОСКВА-РЕКИ

4.12.11. РЕКА МЕЧА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И МОСКВА-РЕКА, ЛИБО РЕКА МОЧА — ПРИТОК МОСКВА-РЕКИ Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча [596] с.76, «где многие татары потонули». А сам Мамай спасся с

4.12.12. РЕКА НЕПРЯДВА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И РЕКА НАПРУДНАЯ В МОСКВЕ НА ПОЛЕ КУЛИШКИ.

А ТАКЖЕ МОСКОВСКАЯ РЕКА НЕГЛИНКА

А ТАКЖЕ МОСКОВСКАЯ РЕКА НЕГЛИНКА4.12.12. РЕКА НЕПРЯДВА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И РЕКА НАПРУДНАЯ В МОСКВЕ НА ПОЛЕ КУЛИШКИ. А ТАКЖЕ МОСКОВСКАЯ РЕКА НЕГЛИНКА Куликовская битва происходила на реке Непрядве [596], с.76. Эта знаменитая речка упоминается МНОГО РАЗ во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река

2.18. Летописная река Непрядва на Куликовом поле — это московская Яуза

2.18. Летописная река Непрядва на Куликовом поле — это московская Яуза Согласно прямым указаниям летописей, Куликовская битва произошла в устье реки Непрядвы. Говоря более точно, Куликово поле располагалось на месте слияния рек Дона и Непрядвы и ограничивалось этими

2.19. Возможно, что летописная Непрядва — это московская речка Напрудная или же Неглинка Вероятно, Яузу также называли Напрудной

2.

2.27. Река Меча на Куликовом поле — та же Яуза-Непрядва

2.27. Река Меча на Куликовом поле — та же Яуза-Непрядва При описании Куликовской битвы почти все первоисточники упоминают некую реку под названием Меча. Чтобы понять, о какой именно реке идет речь, обратимся к Лицевому Летописному Своду как к наиболее подробному,

Река Меча на поле Куликовом и Москва-река, либо река Моча — приток Москвы-реки

Река Меча на поле Куликовом и Москва-река, либо река Моча — приток Москвы-реки

Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего, войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча (ПСРЛ, т.

Река Непрядва на поле Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки. А также московская река Неглинка

Река Непрядва на поле Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки. А также московская река Неглинка Куликовская битва происходила на реке Непрядве (ПСРЛ, т.37, с.76). Эта знаменитая речка упоминается МНОГО РАЗ во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река

2.13. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река, либо река Моча — это приток Москвы-реки

2.13. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река, либо река Моча — это приток Москвы-реки Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча, «где многие татары потонули». Асам Мамай спасся с немногими

2.

14. Река Непрядва на поле Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки, а также московская река Неглинка

14. Река Непрядва на поле Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки, а также московская река Неглинка2.14. Река Непрядва на поле Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки, а также московская река Неглинка Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта знаменитая речка упоминается много раз во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по

1.13. Река Меча на Куликовом поле — Москва-река

1.13. Река Меча на Куликовом поле — Москва-река Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча (ПСРЛ, т. 37, с. 76), «где многие татары потонули». А сам Мамай спасся с немногими воинами. Таким образом,

1.14. Река Непрядва на Куликовом поле — река Яуза в Москве

1. 14. Река Непрядва на Куликовом поле — река Яуза в Москве

Куликовская битва происходила на реке Непрядве (ПСРЛ, т. 37, с. 76). Эта знаменитая речка упоминается МНОГО РАЗ во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по описанию летописи, протекала ПРЯМО ПО

14. Река Непрядва на Куликовом поле — река Яуза в Москве

Куликовская битва происходила на реке Непрядве (ПСРЛ, т. 37, с. 76). Эта знаменитая речка упоминается МНОГО РАЗ во всех летописях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по описанию летописи, протекала ПРЯМО ПО

14. Небольшая речка на Марафонском поле и небольшая река Яуза в Москве Болото около Марафонского поля и болота в Москве

14. Небольшая речка на Марафонском поле и небольшая река Яуза в Москве Болото около Марафонского поля и болота в Москве В истории Марафонской битвы считается, что по полю сражения протекала небольшая речка, впадавшая «в море». Пишут так: «Между местом боя и персидским

2.12а. Летописная река Непрядва на Куликовом поле — это московская Яуза

2.12а. Летописная река Непрядва на Куликовом поле — это московская Яуза

Согласно прямым указаниям летописей, Куликовская битва произошла в устье реки Непрядвы. Говоря более точно, Куликово поле располагалось на месте слияния рек Дона и Непрядвы и ограничивалось этими

Говоря более точно, Куликово поле располагалось на месте слияния рек Дона и Непрядвы и ограничивалось этими

2.12б. Другой вариант реконструкции: Непрядва — это московская речка Напрудная или же Неглинка Возможно, Яузу также называли Напрудной (А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко)

2.12б. Другой вариант реконструкции: Непрядва — это московская речка Напрудная или же Неглинка Возможно, Яузу также называли Напрудной (А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко) А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко сформулировали гипотезу, согласно которой летописная Непрядва — это река НАПРУДНАЯ,

2.19. Река Меча на Куликовом поле — та же Яуза-Непрядва

2.19. Река Меча на Куликовом поле — та же Яуза-Непрядва При описании Куликовской битвы почти все первоисточники упоминают некую реку под названием Меча. Чтобы понять, о какой именно реке идет речь, обратимся к Лицевому летописному своду как к наиболее подробному,

Где произошла Куликовская битва или самое наглядное разоблачение Фоменко и Ко: gosh200 — LiveJournal

Опровергатели общепринятой истории Фоменко и Ко уверены, что битва эта случилась не под Тулой, а прямо в Москве на Кулишках (район м. Китай-город) и приводят несколько страниц доказательств. Конечно же над этими построениями уже все оттоптались, кому не лень, но воз и ныне там. Любителям Новой Хронологии это ничуть не помешало. Они так и продолжают твердить, что все историки врут, все летописи фальсфицированы, а вот у Фоменко все четко и убедительно по полочкам разложено. Я сам впервые столкнулся с новорохроноложцами, с такой их позицией вот прямо в комментах к посту по Куликовской битве.

Китай-город) и приводят несколько страниц доказательств. Конечно же над этими построениями уже все оттоптались, кому не лень, но воз и ныне там. Любителям Новой Хронологии это ничуть не помешало. Они так и продолжают твердить, что все историки врут, все летописи фальсфицированы, а вот у Фоменко все четко и убедительно по полочкам разложено. Я сам впервые столкнулся с новорохроноложцами, с такой их позицией вот прямо в комментах к посту по Куликовской битве.Вот например пишут:

Разговоры о Куликовской битве следует проводить только после ознакомления участников сос статьёй на эту тему Фоменко и Носовского.Одна из самых впечатляющих их работ. Читаешь — ну просто всё по полочкам, с выводами и подтверждениями, кажется, что не придраться. Никакой мало-мальски вменяемой критики этой работы хоть в каком-то пункте я не встретил. Идёт просто замалчивание.

Другой поддакивает

Да, да поддерживаю. Сам прочитал и пересмотрел соответстующие серии «История : Наука или вымысел «. Согласен с учеными, битва была на куличках в Москве.

Согласен с учеными, битва была на куличках в Москве.

И там еще много таких.

С другой стороны, мне скинули классные ссылки (сэнкс stanislav_spb) на разоблачения новохроноложской теории, в том числе по Куликовской битве.

Я прочитал и вот что подумал. Да, фоменковцев там возят носом по их бредням очень весело и более чем убедительно, но уж очень много там текста, и он может быть слишком сложен для новохроноложцев с их магическим мышлением.

Ну реально там страниц 50 с фактами, ссылками, цитатами, только по Куликовской битве. Они просто не осилят это. Получается эдакий междусобойчик среди тех кто и так не воспринимает всерьез Фоменко.

И я решил провести эксперимент.

А что если я попробую опровергнуть доводы Фоменко-Носовского максимально наглядно, вообще без текста?

Я просто возьму их главу про Куликовскую битву, возьму карту Москвы и нанесу на нее те места и объекты, которые упоминают Фоменко с Носовским.

Так что будет четко видно где что находится, на каком расстоянии и какого оно размера и можно будет сравнить с тем, что пишут об этом новохроноложцы.

Может, тогда даже самый тупой апологет должен увидеть как его кумиры нагло врут и подтасывывают даже банальную легкопроверямую топографию, на уровне 2х2=5? И о какой тогда научности, ценности их выводов можно говорить? Даже интересно что после этого скажут.

Итак, есть глава книги, я беру ее как есть и цитирую тут, выделяя красным топографию и нанося ее красным же на карту. Я выкидываю только всякие лирические отступления про архитектуру, про альтернативную хронологию и лингвистику (они длинны и неважны тут), а также выкидываю путь Донского из Коломенского через Котловку к Новодевичьему монастырю и потом на Красную площадь, который на эту карту не поместился из-за масштаба.

Кому охота может и его отследить, там тоже смешно получается ( типа бешеной собаке Донскому Тохтамышу семь верст не крюк).

Вот текст Фоменко-Носовского, где я выделил важные места красным, относящиеся к географии Куликовской битвы и центра Москвы:

Куликовская битва. Где находится Куликово поле?

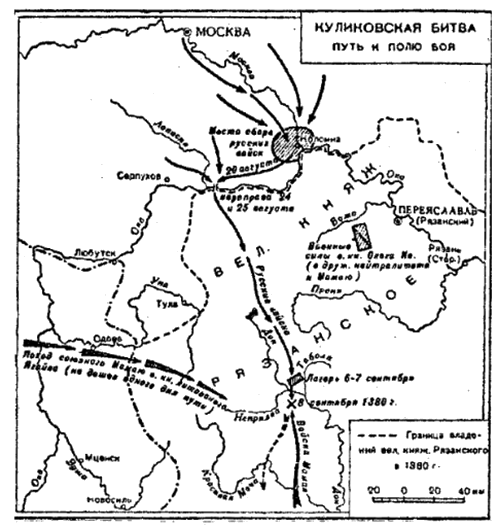

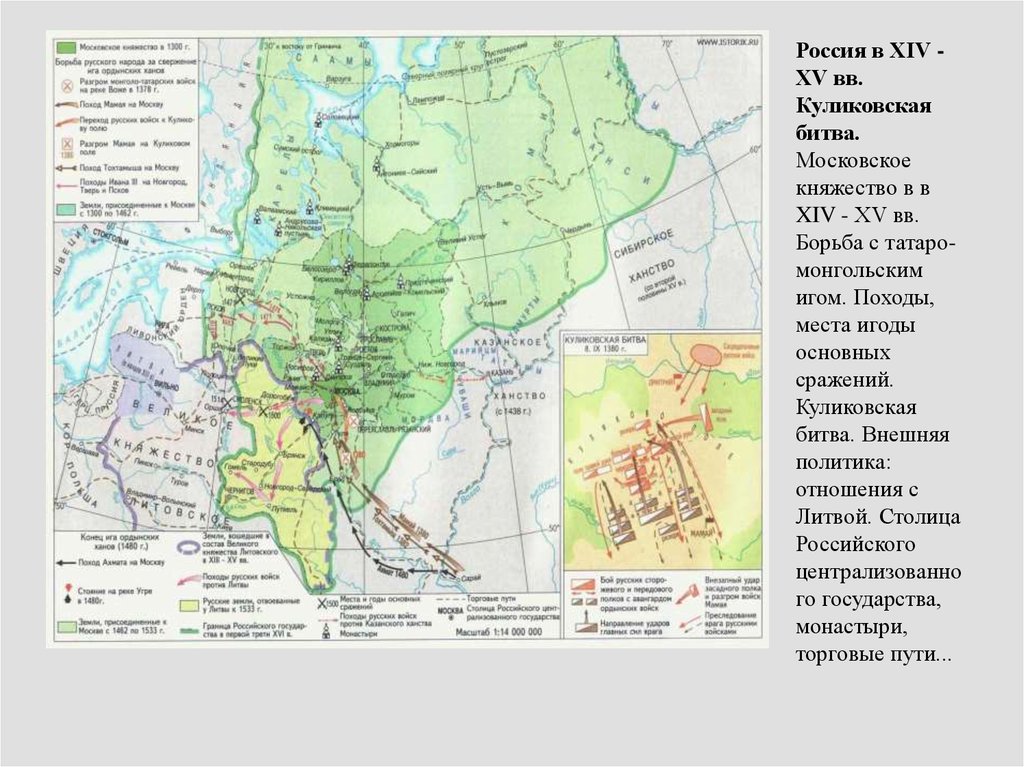

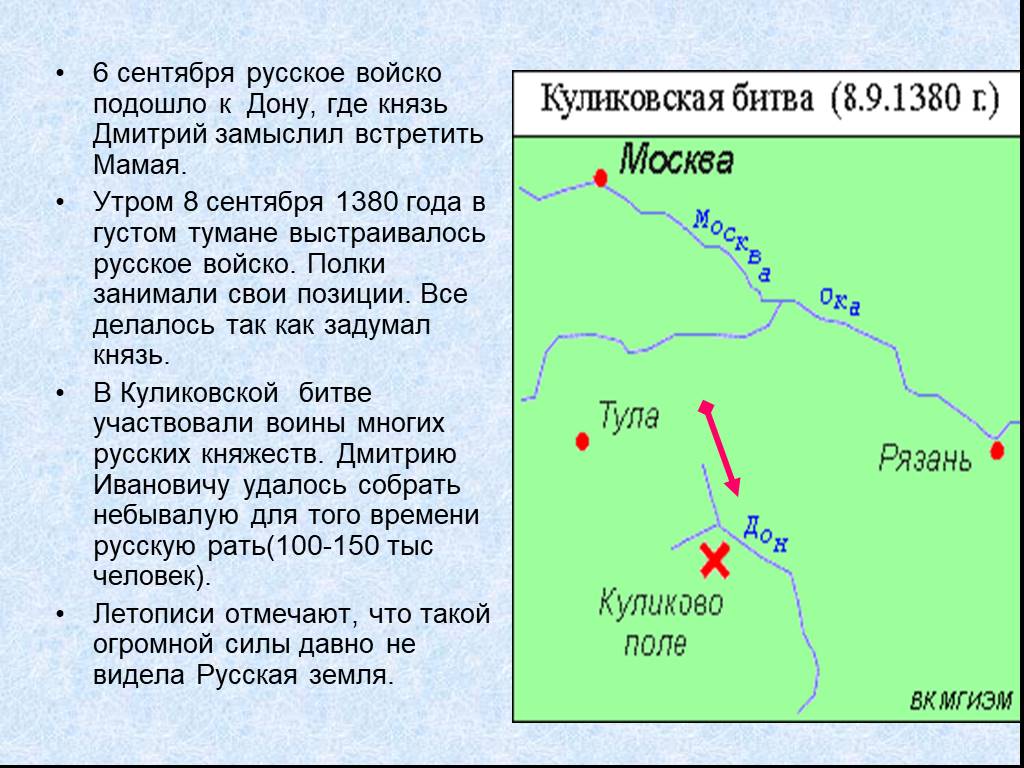

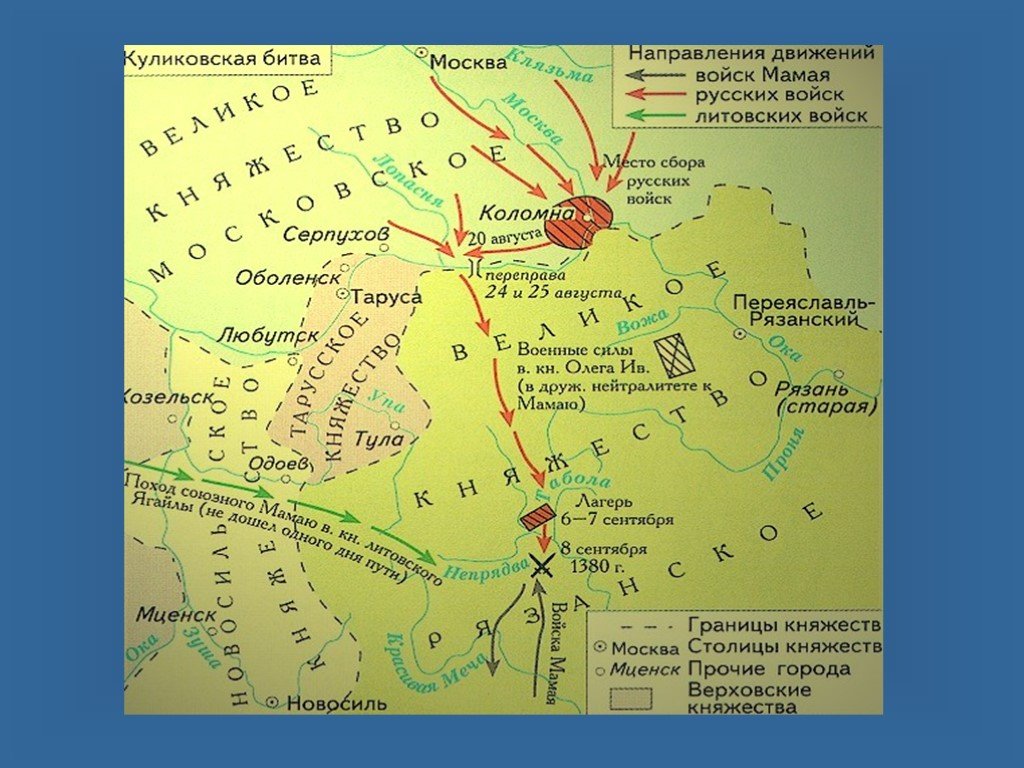

Обратимся к истории знаменитой битвы на Куликовом поле (1380 год). Сегодня считается, будто Куликово поле расположено между реками Непрядва и Дон, ныне — Куркинский район Тульской области — примерно в 300 километрах к югу от Москвы. Якобы в этом месте и произошла великая в русской истории битва между ратью под предводительством Дмитрия Донского с татаро-монгольскими войсками под предводительством Мамая.

Сегодня считается, будто Куликово поле расположено между реками Непрядва и Дон, ныне — Куркинский район Тульской области — примерно в 300 километрах к югу от Москвы. Якобы в этом месте и произошла великая в русской истории битва между ратью под предводительством Дмитрия Донского с татаро-монгольскими войсками под предводительством Мамая.

Однако известно, что никаких следов знаменитой битвы на тульском «Куликовом поле» не обнаружено. Нет ни старого оружия, ни следов захоронений погибших воинов, наконечников стрел и т. п.

Кроме того, размер поля явно мал для такой крупной битвы, на что обращали внимание многие историки. Стоило ли идти вдаль на такое маленькое поле и тому и другому громадному войску? Вопрос: там ли мы ищем Куликово поле?

Кулишки в Москве и церковь всех святых в честь воинов Куликовской битвы на славянской площади (Станция метро «Китай-город»)

Начнем с того, что некоторые летописи прямо сообщают, что Куликово поле находилось в Москве. Известный Архангелогородский летописец, описывая встречу Владимирской иконы Божией Матери в Москве во время нашествия Тимура в 1402 году, свидетельствует, что икону встретили в Москве «на поле на Куличкове». Вот полная цитата: «И принесоша икону и сретоша Киприян митрополит со множеством народу, на поле на Куличкове, иде же ныне церкви каменна стоит во имя Сретенья Пречистыя, месяца августа, в 26 день».

Вот полная цитата: «И принесоша икону и сретоша Киприян митрополит со множеством народу, на поле на Куличкове, иде же ныне церкви каменна стоит во имя Сретенья Пречистыя, месяца августа, в 26 день».

Упомянутая церковь стоит, как известно, на Сретенке. А недалеко от Сретенки в Москве есть место, до сих пор известное под своим древним названием — Кулишки.

Мнение о том, что московское название Кулишки является синонимом Куликова поля, бытовало в Москве еще и в XIX веке! Например, в сборнике «Старая Москва», изданном Комиссией по изучению старой Москвы при Императорском Московском археологическом обществе, упоминается о существовавшем якобы «неправильном предположении», будто московские «Кулишки произошли от Куликов или Куликова поля». Там отмечено, кстати, что «Кулишки существовали прежде Москвы».

Именно на Кулишках до сих пор стоит церковь Всех Святых, которая, «по старому преданию, была построена Дмитрием Донским в память воинов, убитых на Куликовом поле». Академик М. Н. Тихомиров писал: «Каменная церковь Всех Святых на Кулишках, упомянутая в известии 1488 года. В переделанном виде церковь сохранилась до нашего времени». До сих пор она так и называется: церковь Всех Святых на Кулишках. Сегодня прямо около нее — нижний выход из станции метро «Китай-город». Площадь теперь называется Славянской. Недавно на ней установлен памятник Кириллу и Мефодию. Чуть ниже — Москва-река. Здесь же — улица Солянка, называвшаяся раньше также Кулижки, то есть Кулишки.

Тихомиров писал: «Каменная церковь Всех Святых на Кулишках, упомянутая в известии 1488 года. В переделанном виде церковь сохранилась до нашего времени». До сих пор она так и называется: церковь Всех Святых на Кулишках. Сегодня прямо около нее — нижний выход из станции метро «Китай-город». Площадь теперь называется Славянской. Недавно на ней установлен памятник Кириллу и Мефодию. Чуть ниже — Москва-река. Здесь же — улица Солянка, называвшаяся раньше также Кулижки, то есть Кулишки.

Считается, что «Кулижки также обозначали болотистую местность» (И. Забелин. «История города Москвы»). Кроме того, «кулижка» — вырубленный, выкорчеванный, выжженный под пашню лес (см. Толковый словарь В. Даля). А в Москве «большую часть района «у Кулишек» занимали сады» (М. Н. Тихомиров).

Московские Кулишки захватывали также площадь Покровских ворот, имевших три-четыре столетия назад и второе название — Кулишские.

Согласно нашей гипотезе, именно в этом большом районе Москвы и произошла знаменитая Куликовская битва, в результате которой костромской князь Дмитрий Донской = Тохтамыш победил западнорусские, рязанские и польские войска Мамая и присоединил к своим владениям область, в которой впоследствии возник большой город — Москва. Возможно, присутствие польских войск в «монгольском» войске Мамая вызовет удивление. Но об этом прямо говорят летописи.

Возможно, присутствие польских войск в «монгольском» войске Мамая вызовет удивление. Но об этом прямо говорят летописи.

/—————————————

Ставка Мамая на Красном холме у Куликова поля. Московский Красный холм, Краснохолмский мост и Краснохолмская набережная, Московская Красная площадь

Полезно взять карту Москвы и следить по ней за нашим рассказом.

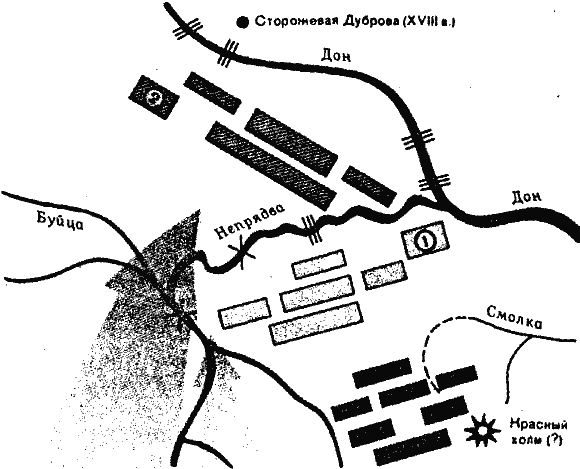

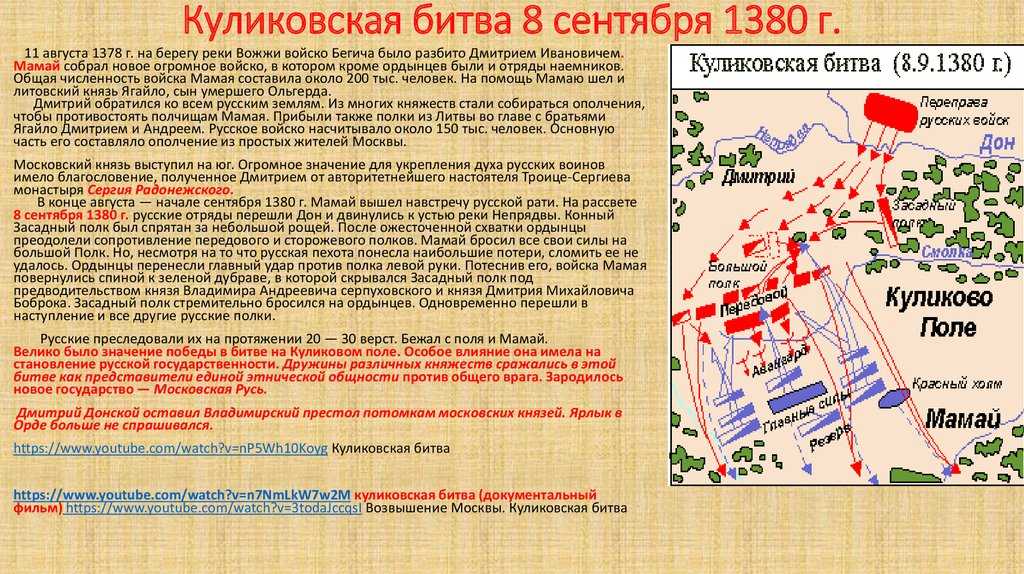

Согласно русским источникам, ставка Мамая во время Куликовской битвы была расположена «на Красном Холме». За несколько дней перед началом битвы русские отошли постепенно под нажимом татар к Непрядве, к Красному Холму, с вершины которого была видна вся окрестность. Во время сражения Мамай с тремя князьями находился на Красном Холме, откуда руководил войсками. Таким образом, рядом с Куликовым полем находился Красный Холм. Есть ли в Москве на Кулишках такой Холм?

Да, есть.

Прямо к Кулишкам (к Яузским воротам) спускается очень высокий крутой холм, который назывался Красным Холмом. На его вершине — известная Таганская площадь. Вспомните крутой спуск к высотному зданию у Яузских ворот. Не на этом ли Красном Холме — на Таганской площади располагалась ставка Мамая? Более того, рядом до сих пор находится Краснохолмская набережная (Москвы-реки) и известный Краснохолмский мост. Сегодня на карте Москвы сам Красный Холм формально не обозначен. Впрочем, рядом с Кремлем ести хорошо известная Красная горка, где до сих пор стоит старое здание Московского университета.

На его вершине — известная Таганская площадь. Вспомните крутой спуск к высотному зданию у Яузских ворот. Не на этом ли Красном Холме — на Таганской площади располагалась ставка Мамая? Более того, рядом до сих пор находится Краснохолмская набережная (Москвы-реки) и известный Краснохолмский мост. Сегодня на карте Москвы сам Красный Холм формально не обозначен. Впрочем, рядом с Кремлем ести хорошо известная Красная горка, где до сих пор стоит старое здание Московского университета.

Московское поле Кулишки окружено несколькими холмами. На одном из них — известная Красная площадь (и Кремль). Поэтому Холм тоже мог называться Красным. Возможно, ставка Мамая была и на этом Холме, также возвышающемся над Кулишками со стороны Славянской площади.

/—————————————

«Трубные гласы» на Куликовом поле и Трубная площадь в Москве

Перед началом Куликовской битвы был густой туман Известно, что «русские полки . поддерживали между собою связь «трубными гласами» (Гордеев). «Туманное утро было, начали христианские стяги развеваться и трубы боевые во множестве звучать.. Русские кони взбодрились от звука трубного» («Задонщина»).

«Туманное утро было, начали христианские стяги развеваться и трубы боевые во множестве звучать.. Русские кони взбодрились от звука трубного» («Задонщина»).

По-видимому, воспоминание о звучании боевых русских труб на Куликовом поле и сегодня хранит хорошо известная московская Трубная площадь.

/————————/

Река Непрядва на полу Куликовом и река Напрудная в Москве на поле Кулишки. А так же московская река Неглинка

Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта знаменитая речка упоминается много раз во всех летописях, повествующих о Куликовской битве Река Непрядва, по описанию летописи, протекала по полю битвы и также, судя по описанию битвы, была маленькой речкой (бились в том числе прямо на ней) Можем ли мы указать реку Непрядву в Москве? Поразительно, что эта речка действительно есть, причем там, где ей и следует быть, — на московских Кулишках

Это река Напрудная (Самотека) в центре Москвы Трудно отделаться от впечатления, что Непрядва — вариант имени Напрудная, от слов «на пруду», «на прудах»

Более того, река Напрудная расположена на московских Кулишках, то есть на Куликовом поле. В самом деле «Главная, так сказать, становая возвышенность, — пишет И. Е. Забелин, — направляется… сначала по течению речки Напрудной (Самотека), а потом Неглинной прямо в Кремль; идет по Сретенке и Лубянке (древним Кучковым полем) и вступает в Китай-город» Все это — район большого Куликова поля в Москве.

В самом деле «Главная, так сказать, становая возвышенность, — пишет И. Е. Забелин, — направляется… сначала по течению речки Напрудной (Самотека), а потом Неглинной прямо в Кремль; идет по Сретенке и Лубянке (древним Кучковым полем) и вступает в Китай-город» Все это — район большого Куликова поля в Москве.

Возникновение имени Непрядва-Напрудная совершенно естественно, поскольку в Москве было (да и есть) много прудов Сегодня хорошо известны улицы Напрудные (1-я и 2-я), Напрудный переулок. Прудовая улица, Прудовой проезд и т. д.

Более того, к северу от Кремля на Яузе находилось село Напрудское! Имена Непрядва и Напрудная практически тождественны Легкая трансформация Напрудной в Непрядву также может быть понята из сохранившегося до сих пор в Москве названия Прудовая Напрудную речку вполне могли называть также Напрудовой или Непрядвой

Напомним, что название «Непрядва» в некоторых местах современных изданий «Задонщины» выделено курсивом (хотя имеются, конечно, «Непрядвы» и без курсива) Это означает, как уже говорилось, что в этих местах текста «Задонщины» название «Непрядва» было «реконструировано»

По московским Кулишкам протекала раньше река Неглинка Она впадала в Москву-реку. Это маленькая речка Кулишки назывались также «Кучковым полем у Неглинной» Приставка «не» в названии реки — довольно редкое явление Возможно, преобразование приставки «на» в «не» в имени «Напрудова-Непрядва» возникло из-за близости реки Неглинки. Названия рек Напрудной и Неглинки могли тесно переплетаться в сознании людей еще и потому, что на Неглинке ранее была запруда, в результате чего перед Кремлем в древности образовался пруд Вот что писал Сигизмунд Герберштейн в XVI веке: «Неглима (Неглинная) вытекает из каких-то болот и пред городом, около высшей части крепости (Кремля. — Авт.) до такой степени запружена, что разливается в виде пруда, вытекая отсюда, она заполняет рвы крепости и… под самой крепостью соединяется с рекой Москвой».

Это маленькая речка Кулишки назывались также «Кучковым полем у Неглинной» Приставка «не» в названии реки — довольно редкое явление Возможно, преобразование приставки «на» в «не» в имени «Напрудова-Непрядва» возникло из-за близости реки Неглинки. Названия рек Напрудной и Неглинки могли тесно переплетаться в сознании людей еще и потому, что на Неглинке ранее была запруда, в результате чего перед Кремлем в древности образовался пруд Вот что писал Сигизмунд Герберштейн в XVI веке: «Неглима (Неглинная) вытекает из каких-то болот и пред городом, около высшей части крепости (Кремля. — Авт.) до такой степени запружена, что разливается в виде пруда, вытекая отсюда, она заполняет рвы крепости и… под самой крепостью соединяется с рекой Москвой».

Засады Владимира Андреевича на Куликовом поле и Владимирская црковь в Москве

Исход Куликовской битвы решила засада, во главе которой был поставлен князь Владимир Андреевич с воеводой Дмитрием Боброком. Именно их удар решил судьбу сражения. Этому важному, переломному событию в «Сказании о Мамаевом побоище» уделяется довольно много места. Естественно ожидать, что на месте битвы должны были бы сохраниться какие-то воспоминания об этом засадном полке. И действительно, на одном из холмов, совсем рядом с Кулишками, до сих пор стоит известная церковь Святого Владимира в Садах (Старосадский переулок). Здесь, по-видимому, и стоял засадный полк Владимира Андреевича. Это — южный склон, он был сильно заросший, и впоследствии там были сады (отсюда и название Старосадского переулка и «церкви в садах»).

Этому важному, переломному событию в «Сказании о Мамаевом побоище» уделяется довольно много места. Естественно ожидать, что на месте битвы должны были бы сохраниться какие-то воспоминания об этом засадном полке. И действительно, на одном из холмов, совсем рядом с Кулишками, до сих пор стоит известная церковь Святого Владимира в Садах (Старосадский переулок). Здесь, по-видимому, и стоял засадный полк Владимира Андреевича. Это — южный склон, он был сильно заросший, и впоследствии там были сады (отсюда и название Старосадского переулка и «церкви в садах»).

Мы перебрали все основные географические названия, упомянутые летописью при описании Куликовской битвы.

А вот как все это располагается на самом деле на карте Москвы

Я хочу особо обратить внимание на гигантский размер московского района Кулишки, где разместились армии по 100 тыс человек, и то что размер реального Куликова поля где-то 10 на 10 км не устроил Фоменко и Носовского из-за его малости.

Замечу также что реки Напрудная и Неглинка сейчас текут по подземным коллекторам, но исторические русла сохранились и я там только что бродил, и отразил на карте именно их. Там где Напрудная кончается на моей схеме — это впадение в Неглинку. Вот как это выглядит в реале (справа Напрудная)

Там где Напрудная кончается на моей схеме — это впадение в Неглинку. Вот как это выглядит в реале (справа Напрудная)

Ну и на сладенькое карта Москвы от новохроноложцев с теми же объектами. Тоже можно сравнить.

Я достаточно наглядно показал что Фоменко и Носовский — просто упоротые наглые лжецы и подтасовщики?

Перевравшие не только историю, но и элементарную географию.

Ась?

В комменты призываются dobre_kot, enview и кто еще поддерживает теорию Фоменко.

Фотография | Куликовская битва, 1380

{{ Элемент.Сообщение об ошибке }} Этот товар недоступен в вашем регионе. Товар не найден.ВЫБЕРИТЕ ВИДЕОЛИЦЕНЗИЮ

{{ item.PlusItemLicenseSmall }}

TIMESLICES

Создать квант времени

Просмотр временных интервалов (поставляется с 1-секундными дескрипторами)

Просмотр интервалов времени

БИРКИ

{{Ключевое слово}} {{Ключевое слово}}

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Описание:

Описание:

Узнать больше

Кредит:

{{ item. ImgCredit }} Нет в наличии

ImgCredit }} Нет в наличии

Уникальный идентификатор:

{{ item.ItemID }}

Устаревший идентификатор:

{{ item.ItemDisplaySource }}

Тип:

{{item.MediaType}}

Лицензия:

{{item.LicenseModel}}

ЦЕНЫ РФ

{{item.aText[i]}}

{{ item.aPrice[i] }}

Скопировать URL

Скачать Комп

Добавить на доску

Удалить с доски

LabelPB.toLowerCase()»/>

Добавить на доску

Заказать печать

Заказать печать

Скачать в высоком разрешении

Размер без сжатия:

ЛИЦЕНЗИЯ ТОВАР НЕ ДОСТУПЕННазначение: {{item.ImgPurpose}}

{{ item.PlusItemLicenseSmall }}

Запрос товара

ПРОСТАЯ ЦЕНА RM

ПРОСТАЯ ЦЕНА RM

ТОВАР НЕ ДОСТУПЕН Запрос товара

Назначение: {{ item.ImgPurpose }}

{{Имя}}

{{ FormatCurrency(item.aStandardPricingPrice[i]) }}

Узнать больше

Узнать больше

Скопировать URL

Скачать Комп

Скачать Комп

LabelPB.toLowerCase()» :alt=»‘Add to ‘ + site.LabelPB.toLowerCase()» aria-label=»‘Add to ‘ + site.LabelPB.toLowerCase()»/>

Добавить на доску

Удалить с доски

Добавить на доску

Добавить в корзину

Заказать печать

Заказать печать

Скачать в высоком разрешении

ТОВАР В КОРЗИНЕ

{{ item.PlusItemLicenseSmall + ‘ — $’ + item.PlusCodeAmount }} {{ item.PlusItemLicenseSmall }}

Перейти к оформлению заказа

Скопировать URL

Скачать Комп

LabelPB.toLowerCase()» :alt=»‘Add to ‘ + site.LabelPB.toLowerCase()» aria-label=»‘Add to ‘ + site.LabelPB.toLowerCase()»/>

Добавить на доску

Удалить с доски

Добавить на доску

Добавить в корзину

Скачать в высоком разрешении

ТОВАР В КОРЗИНЕ

{{ item.PlusItemLicenseSmall + ‘ — $’ + item.PlusCodeAmount }}

Перейти к оформлению заказаРазмер без сжатия:

ТОВАР НЕ ДОСТУПЕН

Запрос товара Назначение: {{item. ImgPurpose}}

ImgPurpose}}

Узнать больше

Узнать больше

Скопировать URL

Скачать Комп

Скачать Комп

Добавить на доску

Удалить с доски

Добавить на доску

Добавить в корзину

Заказать печать

Скачать в высоком разрешении

ТОВАР НЕ ДОСТУПЕН Запрос товара

Назначение: {{item. ImgPurpose}}

ImgPurpose}}

Скопировать URL

Скачать Комп

Добавить на доску

Удалить с доски

Добавить на доску

Скачать в высоком разрешении

Время начала:

{{ SecondsToTime(StartTime) }} Установить

Время окончания:

{{ SecondsToTime(EndTime) }} Установить

Продолжительность: {{ Продолжительность}}

Текущий: {{ Текущий }}

Продолжительность: {{DurationTime}}

Текущее: {{ ТекущееВремя}}

{{ SecondsToTime(Value. StartTime) }} to {{ SecondsToTime(Value.EndTime) }}

StartTime) }} to {{ SecondsToTime(Value.EndTime) }}

Посмотреть

Удалить

Для этого элемента не заданы временные интервалы, поэтому по умолчанию это весь клип.

{{ SecondsToTime(0) }} до {{ SecondsToTime(videocontrols.Duration) }}

Общее время: {{ Math.round(TotalTime * 100) / 100 }}

Цена/сек: {{ FormatCurrency(item.PricePerSec) }}

Цена: {{ ItemPrice }}

{{ сайт.LabelPB }}

{{ сайт.LabelCT }}

{{ сайт.LabelPB }}

{{ сайт.LabelCT }}

{{ Lightbox.Name }} ({{ Lightbox.NumPix }})

Вид Управлять Новый

{{ site.LabelCT }}: {{ user.nCartItems }} {{ user.nCartItems == 1 ? «предмет» : «элемент» }}

{{ XXText }}

{{ XXSText }}

{{ XSText }}

{{ SMText }}

{{ MDText }}

{{ LGText }}

XLText 90 002} {{ LGText }} 90 002} { {{ XXLText }}{{ HDText }}

{{ QHDText }}

{{ K4Text }}

{{ K8Text }}

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем веб-сайте.

Прочтите нашу политику в отношении файлов cookie, чтобы узнать больше.

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем веб-сайте. Прочтите нашу политику в отношении файлов cookie, чтобы узнать больше.

Закрыть файлы cookie EULA

Битва на Синих Водах – забытая битва, потерянная история

В середине четырнадцатого века княжества Руси более века находились в плену у монголов. К этому времени Монгольская империя распалась на несколько «Орд», правивших независимо друг от друга. Русскими княжествами управляла Золотая Орда и эти потомки Джучи; Генерал Чингисхана исламизировался и стал известен как татары. Золотая Орда сделала свою столицу в Сарае на Волге, где она могла следить за русскими и поддерживать связь с прародиной на востоке. Татары 1350-х годов, вероятно, не были такого калибра, как дисциплинированные армии, которыми Чингисхан руководил в тринадцатом веке, но русские князья все же совершали путешествие в Сарай, где они могли получить инвеституру на правление, а иногда и палача. гаррота, в зависимости от воли Великого Хана. Князьям России было позволено править более или менее по своему усмотрению в рамках этого соглашения, и они были гораздо более склонны вести войну друг с другом, чем бросать вызов армиям Орды. В этом контексте клиентских отношений несколько княжеств, таких как Тверь и Московия, смогли сыграть в опасную игру по расширению своей территории и влияния. Покровительство Великого хана заменило традиционную родословную Рюриковичей в качестве критерия для того, чтобы стать великим князем.

гаррота, в зависимости от воли Великого Хана. Князьям России было позволено править более или менее по своему усмотрению в рамках этого соглашения, и они были гораздо более склонны вести войну друг с другом, чем бросать вызов армиям Орды. В этом контексте клиентских отношений несколько княжеств, таких как Тверь и Московия, смогли сыграть в опасную игру по расширению своей территории и влияния. Покровительство Великого хана заменило традиционную родословную Рюриковичей в качестве критерия для того, чтобы стать великим князем.

Первое крупное поражение войск Золотой Орды в Европе нанесло не одно из русских княжеств, а Великое княжество Литовское. На месте, ныне утраченном, на берегу реки где-то на юге Украины, произошла битва при Синих Водах — или Синих Водах — между армией литовских язычников и тремя татарскими военачальниками. Информация о битве отрывочна, но есть современные хроникальные свидетельства этого события. По иронии судьбы великий бич христианского мира был впервые значительно побежден в Европе языческим великим князем Альгирдом, поклонявшимся богу-громовержцу Перкунасу. За пределами науки восточноевропейские средневековые исторические знания о периоде построения империи Литвы в значительной степени неизвестны, как и тот факт, что открыто языческая страна была такой значительной силой в Европе в позднем средневековье. Но как такое примитивное царство с таким небольшим количеством очевидных преимуществ стало таким крупным игроком в политике того времени? Выход Литвы на средневековую сцену был в лучшем случае неблагоприятным. Страна была дикой и отсталой даже для северо-восточных границ христианского мира. Местность состояла из обширных непроходимых лесов, перемежающихся болотами и болотами. Климат был ужасен для путешествий, особенно весной и осенью. Действительно, дикая местность была настолько густой и невозделанной, что она служила убежищем для некоторых из последних выживших видов мегафауны Европы, таких как зубр, бизон и гигантский олень. Этот район был чрезвычайно беден природными ресурсами, с очень небольшим количеством полезных ископаемых и сельскохозяйственных богатств, на экспорт приходилось только мех животных и янтарь из Балтийского моря.

За пределами науки восточноевропейские средневековые исторические знания о периоде построения империи Литвы в значительной степени неизвестны, как и тот факт, что открыто языческая страна была такой значительной силой в Европе в позднем средневековье. Но как такое примитивное царство с таким небольшим количеством очевидных преимуществ стало таким крупным игроком в политике того времени? Выход Литвы на средневековую сцену был в лучшем случае неблагоприятным. Страна была дикой и отсталой даже для северо-восточных границ христианского мира. Местность состояла из обширных непроходимых лесов, перемежающихся болотами и болотами. Климат был ужасен для путешествий, особенно весной и осенью. Действительно, дикая местность была настолько густой и невозделанной, что она служила убежищем для некоторых из последних выживших видов мегафауны Европы, таких как зубр, бизон и гигантский олень. Этот район был чрезвычайно беден природными ресурсами, с очень небольшим количеством полезных ископаемых и сельскохозяйственных богатств, на экспорт приходилось только мех животных и янтарь из Балтийского моря. Страна не была густонаселенной, но жители приносили дополнительные богатства за счет бандитизма, совершая набеги за скотом, рабами и полезными ископаемыми. Положение бандитизма в экономике и общественном устройстве оказало глубокое влияние на развитие воинского общества литовцев, но не вызвало у них симпатии к соседям.

Страна не была густонаселенной, но жители приносили дополнительные богатства за счет бандитизма, совершая набеги за скотом, рабами и полезными ископаемыми. Положение бандитизма в экономике и общественном устройстве оказало глубокое влияние на развитие воинского общества литовцев, но не вызвало у них симпатии к соседям.

Литве также суждено было находиться в средневековом особо опасном уголке Европы. На востоке находились русские княжества, во власти монголов. Она граничила с растущей мощью Польши, но наибольшая угроза исходила от воинствующего христианского мира, поскольку Литва находилась между двумя ветвями ордена рыцарей-крестоносцев на ее северной и западной границах, главной целью которых было уничтожить этот последний форпост. язычества.

Северные крестовые походы: Так называемые Северные крестовые походы и их главные герои; Игра тевтонских рыцарей оказала фундаментальное влияние на развитие Литвы как крупной державы. Помимо того, что литовцы были недостаточно развиты и склонны к набегам на своих соседей, они оставались приверженными языческим верованиям, что в эпоху крестовых походов было достаточным поводом для войны. В двенадцатом веке рыцари и авантюристы Северной Европы начали видеть возможность начать новый крестовый поход против различных балтских и славянских язычников на их собственных границах. Папская санкция была дана в 1147 году, но давления земельного голода и стремления к спасению было более чем достаточно, чтобы вытеснить рыцарей Германии и Скандинавии на восток, чтобы вести войну с местными язычниками. К началу тринадцатого века появились рыцарские ордена, такие как Добжинские рыцари и Меченосцы в подражание госпитальерам и тамплиерам. Северные крестовые походы считались чем-то вроде второстепенного, но они получили значительный импульс, когда крестовые походы на Ближнем Востоке начали сходить на нет в конце тринадцатого века, и короли Европы обратились к орденам, подобным тамплиерам, завидуя их великой славе. богатство. Опасность для Литвы резко подчеркнула завоевание ее западного соседа; Пруссия, в течение тринадцатого века. Пруссаки были этнически очень близки литовцам; они говорили на балтийском языке, похожем на литовский, и поклонялись тем же богам.

В двенадцатом веке рыцари и авантюристы Северной Европы начали видеть возможность начать новый крестовый поход против различных балтских и славянских язычников на их собственных границах. Папская санкция была дана в 1147 году, но давления земельного голода и стремления к спасению было более чем достаточно, чтобы вытеснить рыцарей Германии и Скандинавии на восток, чтобы вести войну с местными язычниками. К началу тринадцатого века появились рыцарские ордена, такие как Добжинские рыцари и Меченосцы в подражание госпитальерам и тамплиерам. Северные крестовые походы считались чем-то вроде второстепенного, но они получили значительный импульс, когда крестовые походы на Ближнем Востоке начали сходить на нет в конце тринадцатого века, и короли Европы обратились к орденам, подобным тамплиерам, завидуя их великой славе. богатство. Опасность для Литвы резко подчеркнула завоевание ее западного соседа; Пруссия, в течение тринадцатого века. Пруссаки были этнически очень близки литовцам; они говорили на балтийском языке, похожем на литовский, и поклонялись тем же богам. Экономически они были более развиты и имели большее население. завоеватели Пруссии; тевтонские рыцари были основаны в Святой земле, но были привлечены к балтийской границе, потому что большинство их братьев были немцами, и они были приглашены герцогом Конрадом Мазовецким, автономным герцогством Великой Польши, для борьбы с пруссаками. Рыцари настаивали на том, чтобы им была предоставлена независимая провинция, и со своей базы в Хелмно они систематически завоевывали Пруссию и образовали суверенное государство. Вспыхнули ожесточенные восстания, которым помогали другие польские герцоги, теперь нервничавшие из-за этой новой власти, но тевтонские рыцари победили, используя свою дисциплину, новейшие военные технологии и свой громкий призыв к западному рыцарству защищать христианский мир. Литва не была нейтральной в этих войнах; они повсюду сражались с Орденом и принимали военных беженцев из Пруссии, зная, как сражаться с рыцарями. Летописец тевтонских рыцарей Петр Дусбургский писал, что в 1283 году война за Пруссию закончилась, но вот-вот должна была начаться война за Литву.

Экономически они были более развиты и имели большее население. завоеватели Пруссии; тевтонские рыцари были основаны в Святой земле, но были привлечены к балтийской границе, потому что большинство их братьев были немцами, и они были приглашены герцогом Конрадом Мазовецким, автономным герцогством Великой Польши, для борьбы с пруссаками. Рыцари настаивали на том, чтобы им была предоставлена независимая провинция, и со своей базы в Хелмно они систематически завоевывали Пруссию и образовали суверенное государство. Вспыхнули ожесточенные восстания, которым помогали другие польские герцоги, теперь нервничавшие из-за этой новой власти, но тевтонские рыцари победили, используя свою дисциплину, новейшие военные технологии и свой громкий призыв к западному рыцарству защищать христианский мир. Литва не была нейтральной в этих войнах; они повсюду сражались с Орденом и принимали военных беженцев из Пруссии, зная, как сражаться с рыцарями. Летописец тевтонских рыцарей Петр Дусбургский писал, что в 1283 году война за Пруссию закончилась, но вот-вот должна была начаться война за Литву. Это вполне могло означать конец независимости литовцев, как это было с языческими племенами, такими как эстонцы, ливы, но с самого начала литовцы и их подданные, жемайты, продемонстрировали, что их нельзя воспринимать легкомысленно. В 1236 году Братство Меча предприняло плохо спланированную экспедицию во внутренние районы Жемайтии, но она была окружена и разорвана на куски. Братья Меча перестали существовать как заслуживающий доверия орден, и хотя тевтонские рыцари извлекли выгоду из этого события, объединившись с этим орденом и его ливонскими территориями, это не могло скрыть катастрофу для крестового движения.

Это вполне могло означать конец независимости литовцев, как это было с языческими племенами, такими как эстонцы, ливы, но с самого начала литовцы и их подданные, жемайты, продемонстрировали, что их нельзя воспринимать легкомысленно. В 1236 году Братство Меча предприняло плохо спланированную экспедицию во внутренние районы Жемайтии, но она была окружена и разорвана на куски. Братья Меча перестали существовать как заслуживающий доверия орден, и хотя тевтонские рыцари извлекли выгоду из этого события, объединившись с этим орденом и его ливонскими территориями, это не могло скрыть катастрофу для крестового движения.

Как выжило Великое Княжество Литовское: Это не улучшило перспективы Литвы, поскольку Орден находился на двух ее границах. Несмотря на это, Литва имела ряд уникальных особенностей, которые способствовали ее выживанию. Первой опорой обороны Литвы была дикая и неприступная природа самой страны. Не случайно в этом краю густых лесов и коварных болот сохранилось язычество. Для жителей-язычников лес был обителью духов и божеств, благосклонность которых была необходима для победы. Литовский воин чувствовал себя в лесу в своей стихии и лучше всех знал, как использовать это дикое царство; устраивать засады, заманивать врага в ловушку и исчезать после рейда. Сезоны также сыграли свою роль в обороне Литвы. Тевтонские рыцари предпочитали для своих набегов разгар лета или середину зимы, поскольку проливные дожди весной и осенью могли буквально смыть пути. Восприятие пустыни как места обитания злых духов разделялось крестоносцами в рамках их собственного мировоззрения, и, хотя тевтонские рыцари стали экспертами в этом виде ведения боя, странная линейная война вдоль рек Нерис и Неман не позволила одержать полную победу. для любой стороны. Пустыня Балтийского побережья была грозным барьером, но не полностью объясняла военные успехи литовцев. Вторым столпом были литовские воины, которые были так же эффективны на равнинах Украины и возделываемых землях Пруссии и Польши, как и на своей лесной родине, и противостояли лучшим представителям европейского рыцарства, русским и татары.

Для жителей-язычников лес был обителью духов и божеств, благосклонность которых была необходима для победы. Литовский воин чувствовал себя в лесу в своей стихии и лучше всех знал, как использовать это дикое царство; устраивать засады, заманивать врага в ловушку и исчезать после рейда. Сезоны также сыграли свою роль в обороне Литвы. Тевтонские рыцари предпочитали для своих набегов разгар лета или середину зимы, поскольку проливные дожди весной и осенью могли буквально смыть пути. Восприятие пустыни как места обитания злых духов разделялось крестоносцами в рамках их собственного мировоззрения, и, хотя тевтонские рыцари стали экспертами в этом виде ведения боя, странная линейная война вдоль рек Нерис и Неман не позволила одержать полную победу. для любой стороны. Пустыня Балтийского побережья была грозным барьером, но не полностью объясняла военные успехи литовцев. Вторым столпом были литовские воины, которые были так же эффективны на равнинах Украины и возделываемых землях Пруссии и Польши, как и на своей лесной родине, и противостояли лучшим представителям европейского рыцарства, русским и татары. Литовцы жили в воинском обществе, которое произошло от банд разбойников, живших за счет бандитизма. Это было дворянское общество, в котором бояре правили раболепным крестьянством и возглавляли свиты, состоящие из их собственных расширенных семей. Бояре были обязаны своей верностью князьям, которые в случае необходимости могли призвать бояр в более крупные боевые отряды. В раннем отчете Генриха Ливонского отмечалось, что литовская легкая кавалерия воспроизводила тактику татарской кавалерии, используя легкие дротики вместо луков для стрельбы из седла. Литовский воин был очень гибок; он мог сражаться как пехота, особенно в лесу, и доказал свою способность перенимать и адаптировать западноевропейские военные методы. Были найдены способы обойти папское эмбарго, чтобы завладеть новейшим западноевропейским оружием, включая порох и боеприпасы, когда они появились. Наряду с этим были местные адаптации; Литовская армия могла использовать сани и лыжи для походов глубокой зимой. Военные отряды были связаны мощным кодексом чести, тесно связанным с их религией.

Литовцы жили в воинском обществе, которое произошло от банд разбойников, живших за счет бандитизма. Это было дворянское общество, в котором бояре правили раболепным крестьянством и возглавляли свиты, состоящие из их собственных расширенных семей. Бояре были обязаны своей верностью князьям, которые в случае необходимости могли призвать бояр в более крупные боевые отряды. В раннем отчете Генриха Ливонского отмечалось, что литовская легкая кавалерия воспроизводила тактику татарской кавалерии, используя легкие дротики вместо луков для стрельбы из седла. Литовский воин был очень гибок; он мог сражаться как пехота, особенно в лесу, и доказал свою способность перенимать и адаптировать западноевропейские военные методы. Были найдены способы обойти папское эмбарго, чтобы завладеть новейшим западноевропейским оружием, включая порох и боеприпасы, когда они появились. Наряду с этим были местные адаптации; Литовская армия могла использовать сани и лыжи для походов глубокой зимой. Военные отряды были связаны мощным кодексом чести, тесно связанным с их религией. Богов было несколько, но особенно почитали Перкунаса, бога грома, войны и плодородия. Он ездил на огненном коне по имени Лиепонотос, и важность лошадей как посланников богов отражала реальность того, что литовские воины полагались на лошадь в войне. Боги давали победу, и успешный полководец считался избранным, но это не было оставлено на волю случая. Иногда до трети добычи могло быть ритуально сожжено в качестве приношения. Подношения не всегда были неодушевленными. Аспектом воинственной религии литовцев, который больше всего шокировал их врагов, была их практика человеческих жертвоприношений, и не в последнюю очередь потому, что они выбирали самого благородного пленника для сожжения заживо, часто в полном вооружении. Возможно, это было необычно, но это была не просто христианская пропаганда; в 1320 году Герхард из Руде Фогт из Земланда был зарегистрирован как человек, которого постигла эта участь. Великие князья литовские, как представители богов, выполняли различные церемониальные обязанности в святилищах под открытым небом среди священных деревьев, но главным признаком божественной благосклонности был успех.

Богов было несколько, но особенно почитали Перкунаса, бога грома, войны и плодородия. Он ездил на огненном коне по имени Лиепонотос, и важность лошадей как посланников богов отражала реальность того, что литовские воины полагались на лошадь в войне. Боги давали победу, и успешный полководец считался избранным, но это не было оставлено на волю случая. Иногда до трети добычи могло быть ритуально сожжено в качестве приношения. Подношения не всегда были неодушевленными. Аспектом воинственной религии литовцев, который больше всего шокировал их врагов, была их практика человеческих жертвоприношений, и не в последнюю очередь потому, что они выбирали самого благородного пленника для сожжения заживо, часто в полном вооружении. Возможно, это было необычно, но это была не просто христианская пропаганда; в 1320 году Герхард из Руде Фогт из Земланда был зарегистрирован как человек, которого постигла эта участь. Великие князья литовские, как представители богов, выполняли различные церемониальные обязанности в святилищах под открытым небом среди священных деревьев, но главным признаком божественной благосклонности был успех. Это требование, должно быть, сыграло важную роль в предоставлении Литве третьего столпа ее власти, поскольку ей посчастливилось управлять династией динамичных, безжалостных и новаторских великих князей. Именно Гедиминиды подняли Литву из страны налетчиков до строителей империи. Следует также иметь в виду, что центральное ядро Литовской империи, хотя и близкое к границам современной нации, состояло из двух тесно связанных провинций. У литовцев, или аукштайтийцев на их собственном языке, была опора власти на горном юго-востоке страны, но они правили жемайтийцами или жемайтиями на северо-западных низменностях. Жемайтийцы тоже были язычниками, причем этнически и лингвистически очень близкими к литовцам. Эти соплеменники были менее культурными и еще более преданными своим богам, и они приняли на себя основную тяжесть атак тевтонских рыцарей. Это тесно связало их судьбу с судьбой их более амбициозных кузенов, но более поздние события должны были проверить их верность до предела. Первый известный великий князь династии Витенис (129 г.

Это требование, должно быть, сыграло важную роль в предоставлении Литве третьего столпа ее власти, поскольку ей посчастливилось управлять династией динамичных, безжалостных и новаторских великих князей. Именно Гедиминиды подняли Литву из страны налетчиков до строителей империи. Следует также иметь в виду, что центральное ядро Литовской империи, хотя и близкое к границам современной нации, состояло из двух тесно связанных провинций. У литовцев, или аукштайтийцев на их собственном языке, была опора власти на горном юго-востоке страны, но они правили жемайтийцами или жемайтиями на северо-западных низменностях. Жемайтийцы тоже были язычниками, причем этнически и лингвистически очень близкими к литовцам. Эти соплеменники были менее культурными и еще более преданными своим богам, и они приняли на себя основную тяжесть атак тевтонских рыцарей. Это тесно связало их судьбу с судьбой их более амбициозных кузенов, но более поздние события должны были проверить их верность до предела. Первый известный великий князь династии Витенис (129 г. 5 – 1315) продемонстрировал свою основную функцию военного лидера, ответив на набеги Ордена на Жемайтию серией собственных опустошительных набегов на Пруссию и Ливонию, которые ознаменовали произвольное начало войны для Литвы. Именно его брат Гедиминас (1315–1341) дал свое имя династии, значительно расширившей свои владения. Их полководческое искусство было известно, но, возможно, Гедиминиды преуспели больше всего в искусстве дипломатии. Хотя Гедиминиды были язычниками, они были подкреплены сетью брачных союзов и, как известно, одалживали свои армии дружественным христианским королям, чтобы они вели войну со своими единоверцами. Великие князья также были хорошо информированы и продемонстрировали большое мастерство в использовании слабостей своих противников, часто используя безнадежное предложение обращения в христианство. Витенис смог разместить гарнизон в Риге, величайшем городе Ливонии, при смутных гарантиях обращения, потому что архиепископ и рижские горожане стали ненавидеть правление тевтонских рыцарей.

5 – 1315) продемонстрировал свою основную функцию военного лидера, ответив на набеги Ордена на Жемайтию серией собственных опустошительных набегов на Пруссию и Ливонию, которые ознаменовали произвольное начало войны для Литвы. Именно его брат Гедиминас (1315–1341) дал свое имя династии, значительно расширившей свои владения. Их полководческое искусство было известно, но, возможно, Гедиминиды преуспели больше всего в искусстве дипломатии. Хотя Гедиминиды были язычниками, они были подкреплены сетью брачных союзов и, как известно, одалживали свои армии дружественным христианским королям, чтобы они вели войну со своими единоверцами. Великие князья также были хорошо информированы и продемонстрировали большое мастерство в использовании слабостей своих противников, часто используя безнадежное предложение обращения в христианство. Витенис смог разместить гарнизон в Риге, величайшем городе Ливонии, при смутных гарантиях обращения, потому что архиепископ и рижские горожане стали ненавидеть правление тевтонских рыцарей. Гедиминас был еще более хитрым и смог использовать вечный оптимизм Папы в отношении того, что он может стать христианином, с помощью двусмысленно сформулированного письма в 1320-х годах. Таким образом, Гедиминас заманил Папу на крючок, чтобы заставить Орден заключить мир. Когда папские посланники в конце концов нашли дорогу к аудиенции в Вильнюсе, Гедиминас ответил, что он был счастлив признать Папу своим отцом в связи с его почтенным статусом, но не собирался обращать. Хотя мир с Орденом был полезен, Гедиминасу было что терять, если он стал католиком-христианином. Во-первых, его языческие бояре и жемайтийские соплеменники были верны своим старым богам, а Гедиминасу досталась судьба Миндовга, первого великого правителя Литвы, который столкнулся с восстанием и убийством после своего обращения, из того, что могло с ним случиться. Во-вторых, все большую часть территории Гедиминидов составляли греческие православные христиане. Русские княжества не желали, чтобы ими управлял римо-католик, а тевтонские рыцари были заклятыми врагами как раскольников, так и язычников.

Гедиминас был еще более хитрым и смог использовать вечный оптимизм Папы в отношении того, что он может стать христианином, с помощью двусмысленно сформулированного письма в 1320-х годах. Таким образом, Гедиминас заманил Папу на крючок, чтобы заставить Орден заключить мир. Когда папские посланники в конце концов нашли дорогу к аудиенции в Вильнюсе, Гедиминас ответил, что он был счастлив признать Папу своим отцом в связи с его почтенным статусом, но не собирался обращать. Хотя мир с Орденом был полезен, Гедиминасу было что терять, если он стал католиком-христианином. Во-первых, его языческие бояре и жемайтийские соплеменники были верны своим старым богам, а Гедиминасу досталась судьба Миндовга, первого великого правителя Литвы, который столкнулся с восстанием и убийством после своего обращения, из того, что могло с ним случиться. Во-вторых, все большую часть территории Гедиминидов составляли греческие православные христиане. Русские княжества не желали, чтобы ими управлял римо-католик, а тевтонские рыцари были заклятыми врагами как раскольников, так и язычников. Как ни странно, язычество давало Гедиминидам преимущество нейтралитета, поскольку они не были связаны с большим религиозным блоком. Прагматически ожидалось, что князья-гедиминиды станут православными христианами и будут править русскими княжествами в соответствии со своими традиционными законами и обычаями. В Литве Гедиминиды приняли политику религиозной терпимости, почти уникальную для средневековой Европы. Иммигрантов в Литве приветствовали, а опытных поселенцев хорошо вознаграждали. Гедиминас положительно поощрял церкви и монастыри, чтобы ремесленники и торговцы чувствовали себя как дома. Католики и православные христиане поклонялись свободно, как и местные евреи и мусульмане. Единственный раз, когда эта религиозная терпимость прекратилась, было, когда некоторые францисканцы проповедовали против языческой веры своего войска, за что они были преданы мученической смерти.

Как ни странно, язычество давало Гедиминидам преимущество нейтралитета, поскольку они не были связаны с большим религиозным блоком. Прагматически ожидалось, что князья-гедиминиды станут православными христианами и будут править русскими княжествами в соответствии со своими традиционными законами и обычаями. В Литве Гедиминиды приняли политику религиозной терпимости, почти уникальную для средневековой Европы. Иммигрантов в Литве приветствовали, а опытных поселенцев хорошо вознаграждали. Гедиминас положительно поощрял церкви и монастыри, чтобы ремесленники и торговцы чувствовали себя как дома. Католики и православные христиане поклонялись свободно, как и местные евреи и мусульмане. Единственный раз, когда эта религиозная терпимость прекратилась, было, когда некоторые францисканцы проповедовали против языческой веры своего войска, за что они были преданы мученической смерти.

Движение на Восток: Войны Литвы против Ордена были интенсивными, но в основном оборонительными. Набеги на Пруссию и Ливонию были направлены на разрушение и добычу, а не на завоевание. Местом экспансии для Гедиминидов была восточная граница с русскими княжествами. Этот процесс начался еще во времена правления Миндовга, когда он распространил свою власть на некоторые лесистые северо-западные княжества, такие как Минское и Полоцкое, над которыми татары не доминировали напрямую. Во время правления Витениса и Гедиминаса остальная часть нынешней Белоруссии, такая как Витебск, перешла под власть Литвы. На юго-западе Руси Литва десятилетиями соперничала с Польшей за контроль над княжествами Галиции и Волыни. Для Литвы эта экспансия на русские земли имела ряд преимуществ. Бояр с землями вблизи неспокойных прусских и ливонских границ можно было побудить сражаться дольше за счет получения новых поместий в новых землях на востоке. Также большое количество русских воинов, особенно стрельцов, участвовало в войнах с Орденом. Об амбициях Гедиминаса свидетельствовал придуманный им новый титул Lethewindorum et Ruthenorum rex, что означает «господин литовцев и русов», но его действия говорили громче.

Набеги на Пруссию и Ливонию были направлены на разрушение и добычу, а не на завоевание. Местом экспансии для Гедиминидов была восточная граница с русскими княжествами. Этот процесс начался еще во времена правления Миндовга, когда он распространил свою власть на некоторые лесистые северо-западные княжества, такие как Минское и Полоцкое, над которыми татары не доминировали напрямую. Во время правления Витениса и Гедиминаса остальная часть нынешней Белоруссии, такая как Витебск, перешла под власть Литвы. На юго-западе Руси Литва десятилетиями соперничала с Польшей за контроль над княжествами Галиции и Волыни. Для Литвы эта экспансия на русские земли имела ряд преимуществ. Бояр с землями вблизи неспокойных прусских и ливонских границ можно было побудить сражаться дольше за счет получения новых поместий в новых землях на востоке. Также большое количество русских воинов, особенно стрельцов, участвовало в войнах с Орденом. Об амбициях Гедиминаса свидетельствовал придуманный им новый титул Lethewindorum et Ruthenorum rex, что означает «господин литовцев и русов», но его действия говорили громче. В 1322–1323 годах армия Гедимина прошла штурмом Южную Русь, начав с Волыни и завоевывая или покоряя город за городом. Путь на Киев ему преградили объединенные войска князей киевских, переяславских и брянских. В битве на реке Ирпень в 1323 году Гедимин рассеял своих врагов, и как только Киев капитулировал после месячной осады, другие князья поспешили предложить свою покорность. Затем Гедиминас поставил своих людей правителями Киева. Точный характер правления Литвы в русских землях трудно определить, и это вызывает много споров. Хотя княжества часто захватывались силой, это было не всегда так, поскольку на это приглашались некоторые литовские кандидаты. Князья-гедиминиды, всегда обращенные в греческую православную веру, обещали не вводить никаких новых законов и не вмешиваться в обычаи своих новых подданных. Языческое господство имело своего рода нейтралитет и было бесконечно более приемлемо для православных русских, чем католицизм. Также есть сведения, что Киев все еще платил дань великому хану после завоевания Гедимина.

В 1322–1323 годах армия Гедимина прошла штурмом Южную Русь, начав с Волыни и завоевывая или покоряя город за городом. Путь на Киев ему преградили объединенные войска князей киевских, переяславских и брянских. В битве на реке Ирпень в 1323 году Гедимин рассеял своих врагов, и как только Киев капитулировал после месячной осады, другие князья поспешили предложить свою покорность. Затем Гедиминас поставил своих людей правителями Киева. Точный характер правления Литвы в русских землях трудно определить, и это вызывает много споров. Хотя княжества часто захватывались силой, это было не всегда так, поскольку на это приглашались некоторые литовские кандидаты. Князья-гедиминиды, всегда обращенные в греческую православную веру, обещали не вводить никаких новых законов и не вмешиваться в обычаи своих новых подданных. Языческое господство имело своего рода нейтралитет и было бесконечно более приемлемо для православных русских, чем католицизм. Также есть сведения, что Киев все еще платил дань великому хану после завоевания Гедимина. Некоторые более поздние комментаторы даже утверждают, что литовское владычество было по приглашению русских городов и было совершенно мирным. Эта точка зрения несколько крайняя, поскольку Гедиминас многого добился завоеваниями и был вполне готов пролить королевскую кровь в своих кампаниях. С точки зрения вновь завоеванных княжеств, наверное, лучше было обойтись своим новым хозяином, но и не рисковать дальнейшим кровопролитием, удерживая дань Золотой Орды. Отношение Великого хана в Сарае также трудно оценить. Татары предприняли набеги на Литву в 1325 г., возможно, в ответ на действия Гедиминаса, и дали военные силы на помощь Москве и Суздалю в их безуспешной попытке оторвать Смоленск от литовского кандидата в 1339 г.. Кроме того, Великий хан не предпринимал серьезных попыток противодействовать проникновению Литвы на русские территории. Золотая Орда, безусловно, следила за действиями Литвы, но, похоже, не хотела действовать, пока дань продолжала поступать из русских княжеств. Сбором этой дани чаще всего занимались князья московские, которым удается преодолевать свою династическую незаконнорожденность и чаще всего носить титул великих князей русских.

Некоторые более поздние комментаторы даже утверждают, что литовское владычество было по приглашению русских городов и было совершенно мирным. Эта точка зрения несколько крайняя, поскольку Гедиминас многого добился завоеваниями и был вполне готов пролить королевскую кровь в своих кампаниях. С точки зрения вновь завоеванных княжеств, наверное, лучше было обойтись своим новым хозяином, но и не рисковать дальнейшим кровопролитием, удерживая дань Золотой Орды. Отношение Великого хана в Сарае также трудно оценить. Татары предприняли набеги на Литву в 1325 г., возможно, в ответ на действия Гедиминаса, и дали военные силы на помощь Москве и Суздалю в их безуспешной попытке оторвать Смоленск от литовского кандидата в 1339 г.. Кроме того, Великий хан не предпринимал серьезных попыток противодействовать проникновению Литвы на русские территории. Золотая Орда, безусловно, следила за действиями Литвы, но, похоже, не хотела действовать, пока дань продолжала поступать из русских княжеств. Сбором этой дани чаще всего занимались князья московские, которым удается преодолевать свою династическую незаконнорожденность и чаще всего носить титул великих князей русских. Это было достигнуто в основном благодаря способности таких кандидатов, как князь Иван Калита, доставить золото Сараю. Однако Литву можно было допустить в качестве противовеса, чтобы Москва не стала слишком могущественной. Этот неустойчивый баланс сил мог бы сохраниться, если бы Золотая Орда не погрузилась в период раздоров. Законным претендентом на ханство должен был быть потомок Джучи, а значит, и Чингисхан. Эта система работала относительно хорошо до смерти долго правившего Джанибека в 1357 году. Ему наследовал его сын Бердибек. В 1359 г.Брат Бердибека Кулпа сместил его, но сам не смог удержаться на троне, и на следующие два десятилетия Золотая Орда погрузилась в гражданскую войну. Ханы менялись ежегодно, часто они были просто марионетками не-джучидских военачальников. Наиболее заметным из них был Мамай, бывший генерал Бердибека, сыгравший ключевую роль в гражданской войне. Территории Золотой Орды также были разделены соперничающими группировками. Князья Руси перестали лично ездить в Сарай не из непокорности, а из соображений личной безопасности, настолько опасным и хаотичным стало это место.

Это было достигнуто в основном благодаря способности таких кандидатов, как князь Иван Калита, доставить золото Сараю. Однако Литву можно было допустить в качестве противовеса, чтобы Москва не стала слишком могущественной. Этот неустойчивый баланс сил мог бы сохраниться, если бы Золотая Орда не погрузилась в период раздоров. Законным претендентом на ханство должен был быть потомок Джучи, а значит, и Чингисхан. Эта система работала относительно хорошо до смерти долго правившего Джанибека в 1357 году. Ему наследовал его сын Бердибек. В 1359 г.Брат Бердибека Кулпа сместил его, но сам не смог удержаться на троне, и на следующие два десятилетия Золотая Орда погрузилась в гражданскую войну. Ханы менялись ежегодно, часто они были просто марионетками не-джучидских военачальников. Наиболее заметным из них был Мамай, бывший генерал Бердибека, сыгравший ключевую роль в гражданской войне. Территории Золотой Орды также были разделены соперничающими группировками. Князья Руси перестали лично ездить в Сарай не из непокорности, а из соображений личной безопасности, настолько опасным и хаотичным стало это место. Литовцы видели в этих событиях возможности, но у них были и свои проблемы. Со смертью Гедиминаса в 1341 или 1342 году его царский дом пережил период оспариваемого руководства, который разрешился в 1345 году под властью двух сыновей; Альгирдас и Кестутис. Альгирдас носил титул великого князя, но эти братья сформировали динамичное партнерство для того, что на самом деле было работой двух человек. Кестутис, базировавшийся в Тракай, руководил войной с тевтонскими рыцарями в то время, когда ими руководил, возможно, их самый эффективный лидер; Великий магистр Винрих фон Книпроде (1352–1382). Альгирдас правил из Вильнюса и в основном ориентировался на восточные владения Великого княжества.

Литовцы видели в этих событиях возможности, но у них были и свои проблемы. Со смертью Гедиминаса в 1341 или 1342 году его царский дом пережил период оспариваемого руководства, который разрешился в 1345 году под властью двух сыновей; Альгирдас и Кестутис. Альгирдас носил титул великого князя, но эти братья сформировали динамичное партнерство для того, что на самом деле было работой двух человек. Кестутис, базировавшийся в Тракай, руководил войной с тевтонскими рыцарями в то время, когда ими руководил, возможно, их самый эффективный лидер; Великий магистр Винрих фон Книпроде (1352–1382). Альгирдас правил из Вильнюса и в основном ориентировался на восточные владения Великого княжества.

Битва у Синих Вод: Перед гражданской войной Орды Альгирдас расширял власть Литвы; расставив своих кандидатов на власть в Брянске, Чернигове, Новгород-Северском и Стародубе. Примерно в 1360 году Альгирд низложил Теодора, «последнего украинского князя Киева», по словам Грушевского, великого украинского ученого, и поставил на престол своего сына Володимира. Однако Киев имел символическое значение, а Феодор считался вассалом орды, и ханству грозила потеря престижа. Поэтому, вероятно, именно на этом фоне вождь (или вожди) Золотой Орды направил отряд для борьбы с этой угрозой со стороны литовских язычников. На этом этапе саги мы сталкиваемся с нехваткой исходного материала. У нас нет возможности узнать, какой хан или самозванец послал армию против литовцев, и, к постоянному ущербу своему историческому наследию, литовцы не были плодовитыми летописцами или публицистами. Однако самые ранние версии литовско-русинской летописи сообщают, что 1362 г. «[Альгирдас] выступил в поход и победил татар у Синих вод [Синие Воды на украинском языке]». Следующая проблема, которая возникает, это то, где именно произошло сражение. Есть несколько рек, называемых «Синие воды», и двумя наиболее предпочтительными вариантами были Синюка, приток реки Буг, и Снивод на границе Киевской территории. Более поздняя хроника дает нам больше информации. Имеется в виду победа Альгирдаса над «тремя братьями-татарами — Кочубеем, Кутлубухом и Димитром, — которые правили Подолией и собирали там подати».

Однако Киев имел символическое значение, а Феодор считался вассалом орды, и ханству грозила потеря престижа. Поэтому, вероятно, именно на этом фоне вождь (или вожди) Золотой Орды направил отряд для борьбы с этой угрозой со стороны литовских язычников. На этом этапе саги мы сталкиваемся с нехваткой исходного материала. У нас нет возможности узнать, какой хан или самозванец послал армию против литовцев, и, к постоянному ущербу своему историческому наследию, литовцы не были плодовитыми летописцами или публицистами. Однако самые ранние версии литовско-русинской летописи сообщают, что 1362 г. «[Альгирдас] выступил в поход и победил татар у Синих вод [Синие Воды на украинском языке]». Следующая проблема, которая возникает, это то, где именно произошло сражение. Есть несколько рек, называемых «Синие воды», и двумя наиболее предпочтительными вариантами были Синюка, приток реки Буг, и Снивод на границе Киевской территории. Более поздняя хроника дает нам больше информации. Имеется в виду победа Альгирдаса над «тремя братьями-татарами — Кочубеем, Кутлубухом и Димитром, — которые правили Подолией и собирали там подати». Подолье — это регион под Киевом, в котором Литва стала господствовать, в конечном итоге перенеся свою власть на Черное море. Первые два имени явно татарские, но «Димитро» или Димитрий кажется союзником или вассалом русских. В отличие от более поздних сражений, у нас нет более полной картины событий дня, достоверной или нет. Однако в свете упоминаний о наступлении Альгирдаса кажется логичным, что Альгирдас мог узнать, что его господство в Киеве подвергается сомнению, и пошел навстречу татарской армии с ее русскими союзниками (как, вероятно, и Альгирдас тоже) который был отправлен из Подолии и разгромил их на берегу реки, в месте, ныне утраченном для истории. Битва была очевидна не только из ее упоминания в хрониках, но и из ее влияния на сцену. Далее в летописи говорится, что Альгирдас поставил правителями Подолии различных родственников и «прекратил выплату дани татарам», а также укрепил города региона, что было запрещено во времена татарского ига. . Золотая Орда не была закончена, и случаи случайной уплаты дани должны были повториться снова, но по существу центральные украинские земли были выведены из владений Золотой Орды и на многие годы стали частью более широкого литовского царства.

Подолье — это регион под Киевом, в котором Литва стала господствовать, в конечном итоге перенеся свою власть на Черное море. Первые два имени явно татарские, но «Димитро» или Димитрий кажется союзником или вассалом русских. В отличие от более поздних сражений, у нас нет более полной картины событий дня, достоверной или нет. Однако в свете упоминаний о наступлении Альгирдаса кажется логичным, что Альгирдас мог узнать, что его господство в Киеве подвергается сомнению, и пошел навстречу татарской армии с ее русскими союзниками (как, вероятно, и Альгирдас тоже) который был отправлен из Подолии и разгромил их на берегу реки, в месте, ныне утраченном для истории. Битва была очевидна не только из ее упоминания в хрониках, но и из ее влияния на сцену. Далее в летописи говорится, что Альгирдас поставил правителями Подолии различных родственников и «прекратил выплату дани татарам», а также укрепил города региона, что было запрещено во времена татарского ига. . Золотая Орда не была закончена, и случаи случайной уплаты дани должны были повториться снова, но по существу центральные украинские земли были выведены из владений Золотой Орды и на многие годы стали частью более широкого литовского царства. На этом основании сражение у Голубых Вод можно считать решающим. Возникает вопрос, как такое знаменательное событие стало по существу забытым. Одним из событий, которое затмило битву, по крайней мере, в летописях, была Куликовская битва 1380 года, в которой князь Дмитрий Московский победил Мамая, неджучидского военачальника, боровшегося за господство. Московские летописи отмечали и преумножали это событие на долгие годы. Это достижение было замечательным, но завоевания были сведены на нет, когда следующий выдающийся татарин Тохтамыш разграбил Москву в 1382 году. Дмитрий Донской оставался послушным и платным сюзереном; прошло еще столетие, прежде чем Москва увидит конец татарского ига. Основным фактором, омрачившим достижения Литвы, были последующие исторические события. После Кревской унии в 1385 году великий князь Ягайла, сын Альгирдаса, взял на себя обязательство стать католиком под покровительством Польши. Таким образом, Ягайла смог стать королем Польши и приступил к навязыванию католицизма своим литовским подданным.

На этом основании сражение у Голубых Вод можно считать решающим. Возникает вопрос, как такое знаменательное событие стало по существу забытым. Одним из событий, которое затмило битву, по крайней мере, в летописях, была Куликовская битва 1380 года, в которой князь Дмитрий Московский победил Мамая, неджучидского военачальника, боровшегося за господство. Московские летописи отмечали и преумножали это событие на долгие годы. Это достижение было замечательным, но завоевания были сведены на нет, когда следующий выдающийся татарин Тохтамыш разграбил Москву в 1382 году. Дмитрий Донской оставался послушным и платным сюзереном; прошло еще столетие, прежде чем Москва увидит конец татарского ига. Основным фактором, омрачившим достижения Литвы, были последующие исторические события. После Кревской унии в 1385 году великий князь Ягайла, сын Альгирдаса, взял на себя обязательство стать католиком под покровительством Польши. Таким образом, Ягайла смог стать королем Польши и приступил к навязыванию католицизма своим литовским подданным.