Памятник А. Д. Меншикову (Берёзово, Ханты-Мансийский АО)

Местоположение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО–Югра, Березовский р-н, пгт. Берёзово, Исторический сквер

Тип памятника: Памятник монументального искусства

Памятник А. Д. Меншикову в Берёзове скульптора А. Г. Антонова и архитектора Н. А. Мамаева стал первым памятником светлейшему князю, установленном в России. Он был передан историко-мемориальным обществом «Князь Меншиков» в дар городу и торжественно открыт 27 июня 1993 года в рамках юбилейных торжеств в честь 400-летия основания поселения Берёзово.

Памятник установлен на левом (восточном) берег реки Северной Сосьвы. Бронзовая поясная фигура А. Д. Меншикова в воинских доспехах и развевающемся плаще, с лентой ордена Андрея Первозванного и фельдмаршальским жезлом в правой руке помещена на постамент, выполненный из светлого уральского гранита.

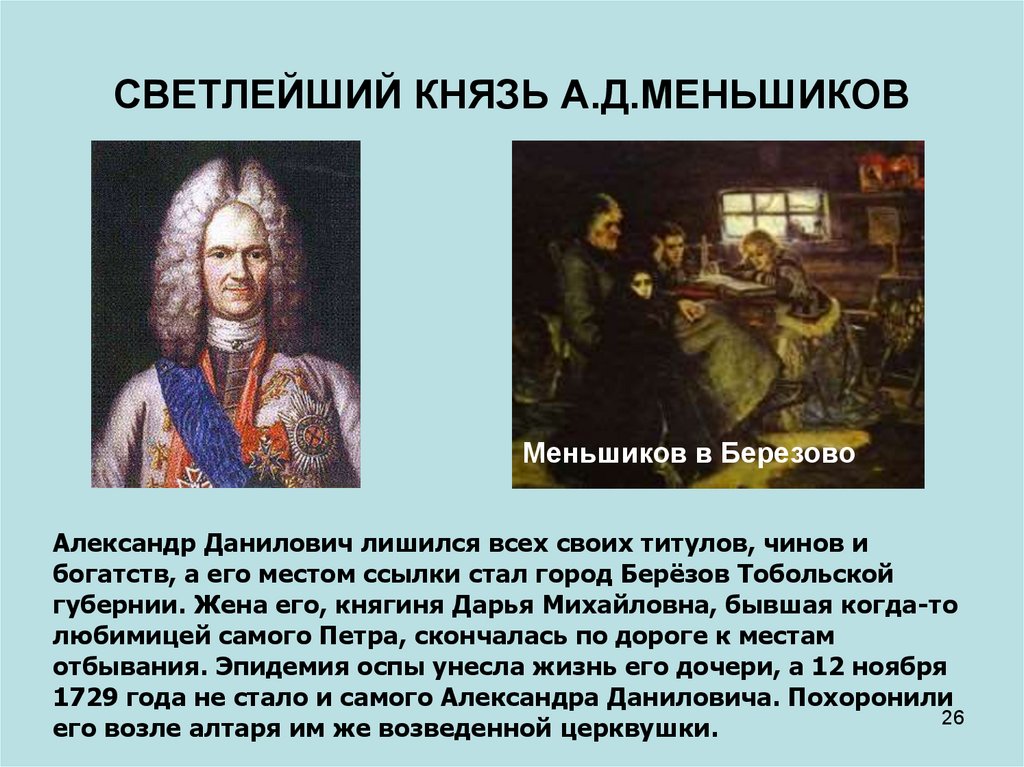

Памятник «полудержавному властелину» поставлен в Берёзово, расположенном на берегу Сосьвы (приток Оби), не случайно. Лишённый титулов и чинов, Меншиков был сослан сюда с семьёй, здесь закончил свои дни и был похоронен. Его жена Дарья Михайловна скончалась по пути и была погребена в селе Верхний Услон под Казанью.

Александр Данилович Меншиков скончался 22 октября 1729 года. Он прожил в Берёзово около полутора лет, за которые, согласно легенде, успел срубить на берегу Сосьвы церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 26 декабря того же года скончалась его дочь Мария.

Вступившая на престол в феврале 1730 года Анна Иоанновна вернула из ссылки оставшихся в живых Александра и Александру Александровичей Меншиковых, которые вместе со своим дядей Василием Михайловичем Арсеньевым прибыли в Москву 11 марта 1731 года.

Меншиков был похоронен на косогоре возле алтарной части Рождественской церкви. Согласно преданиям, над могилой светлейшего князя была поставлена часовня, сгоревшая во время пожара 1764 года, полностью уничтожившего церковь. Место захоронения Меншикова со временем было утрачено.

Поиски могилы предпринимались в 1825 году историком и тобольским губернатором Д. Н. Бантыш-Каменским. По его распоряжению городничий Андреев провёл разыскания, увенчавшиеся успехом: казак Иван Шахов показал вероятное место могилы, на которое ему в своё время указал берёзовский мещанин Матвей Баженов, умерший в 1797 году в возрасте 107 лет (он утверждал, что был в числе тех, кто опускал гроб Меншикова в землю).

Могила находилась в 20 м от берега Сосьвы на косогоре недалеко от сохранившегося фундамента тюремного острога (сгорел в 1806 году), в котором сто лет назад содержались Меншиковы. 30 июля 1825 года могила была вскрыта. Осмотрев гроб и тело, городничий Андреев отправил губернатору донесение, что могила Меншикова найдена, сопроводив послание срезанными с одеяния покойного лоскутками сукна, шёлковой материи и позумента.

Повторное вскрытие могилы было произведено 6 января 1827 года при личном участии Бантыш-Каменского, поскольку губернатор хотел удостовериться, «найденное в Березове тело действительно ли известнаго князя Меншикова или другое чье». Вот как Д. Н. Бантыш-Каменский описывает это событие: «По раскрытии гроба, я узнал в усопшем знаменитаго полководца времён Петра Великаго, по фамильному портрету, прежде бывшему у меня. При сём г. гродничий Андреев объявил мне, что тело бывшаго князя Меншикова переменилось против прежняго, почернело; сукно, позумент, шелковое покрывало подверглись тлению». Инспектор врачебной управы Альберт спускался в могилу, снял с усопшего нательный крест, бантик из находившейся на груди ленточки и частицу волос с брови для отправки всего этого правнуку А. Д. Меншикова князю Александру Сергеевичу Меншикову. Могилу засыпали землёй, сделали возвышение из дёрна, вокруг которого установили деревянную решётку.

В 1842 году захоронением А. Д. Меншикова интересовался этнограф Сибири Н. А. Абрамов, который на основании свидетельств очевидцев эксгумации, пришёл к выводу, что это вскрытая могила не является местом захоронения Меншикова. По мнению Абрамова, это было, судя по одежде, женское захоронение, возможно дочери Меншикова Марии. А могила самого светлейшего князя «с обрывом берега, давно уже не существует».

Меншикова интересовался этнограф Сибири Н. А. Абрамов, который на основании свидетельств очевидцев эксгумации, пришёл к выводу, что это вскрытая могила не является местом захоронения Меншикова. По мнению Абрамова, это было, судя по одежде, женское захоронение, возможно дочери Меншикова Марии. А могила самого светлейшего князя «с обрывом берега, давно уже не существует».

Последняя попытка найти фундамент срубленной Меншиковым церкви, возле которой он был похоронен, была предпринята в июле 1992 года. Было сделано 12 контрольных раскопов, однако ничего найти не удалось.

Литература

Абрамов Н. А. Описание Березовского края // Записки императорского Русского географического общества. 1857. Кн. XII. С. 367–372.

Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1847. Т. II. С. 378–422.

Шемякин суд в XIX столетии. Записки Д. Н. Бантыш-Каменского. 1825–1834 гг., сообщённые В. Д. Бантыш-Каменским // Русская старина. 1873. Т. VII. Вып. 6. С. 744–745, 759–762.

1873. Т. VII. Вып. 6. С. 744–745, 759–762.

Разрытие могилы князя А. Д. Меншикова, спустя сто лет после его кончины // Русская старина. 1903. Т. 113. № 1. С. 67–72.

Елфимов В. И. Мемориал А. Д. Меншикова в Берёзове // Петровское время в лицах: Краткое содержание докладов научных чтений памяти А. Д. Меншикова. СПб., 1998. С. 14-18.

Калязина Н. В., Калязин Е. А. Александр Меншиков – строитель России. Ч. II. СПб., 2006. С. 471–472.

Елфимов В. И. К вопросу о розыске могилы светлейшего князя А. Д. Меншикова в Березове // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXXVIII: Петровское время в лицах–2007: Материалы научной конференции. СПб., 2007. С.94–96.

Мещеряков В. В. О захоронении А. Д. Меншикова // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXXVIII: Петровское время в лицах-2007: Материалы научной конференции. СПб., 2007. С. 168–172.

Андреева Е. А. Следственное дело и ссылка А. Д. Меншикова, 1727-1729 гг. = The case of A. D. Menshikov: investigation andexile, 1727-1729: исследование и документы: к 420-летию со дня основания г. Березова, 340-летию со дня рождения А. Д. Меншикова, 60-летию со дня открытия Березовского нефтегазового месторождения. СПб., 2013 (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова).

Д. Меншикова, 1727-1729 гг. = The case of A. D. Menshikov: investigation andexile, 1727-1729: исследование и документы: к 420-летию со дня основания г. Березова, 340-летию со дня рождения А. Д. Меншикова, 60-летию со дня открытия Березовского нефтегазового месторождения. СПб., 2013 (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова).

МЕНШИКОВ • Большая российская энциклопедия

А. Д. Меншиков. Портретная миниатюра Г. С. Мусикийского (?). Нач. 18 в.

МЕ́НШИКОВ Александр Данилович [6(16).11.1673, Москва, по др. данным, близ Владимира – 12(23).11.1729, г. Берёзов Сибирской губ., ныне пос. гор. типа Берёзово Ханты-Мансийского автономного окр.], граф (не позднее 1703), светлейший князь Священной Рим. империи (1706), светлейший князь российский (1707), рос. гос. и воен. деятель, ген.-адм. и генералиссимус (1727). Из рода Меншиковых. Ближайший сподвижник и с юношеских лет друг Петра I. По-видимому, был взят им к себе денщиком из слуг Ф. Я. Лефорта, а не позднее 1694 стал бомбардиром Преображенского полка. Почти постоянно сопровождал Петра I в поездках по России и за границу, а также в воен. походах, вместе с ним обучался кораблестроению в Нидерландах и в Англии; корабельный подмастерье с 1699. Особую преданность царю М. выказал во время расследования стрелецкого восстания 1698, лично участвовал в пытках и казнях стрельцов. В Северной войне 1700–21 М. проявлял смелость, отвагу, организаторский талант и инициативу. Отличился при Нотебурга штурме 1702, назначен Петром I комендантом крепости, переименованной в Шлиссельбург. Вместе с царём в 1703 участвовал во взятии на абордаж швед. судов в устье р. Нева (стал 7-м кавалером ордена Св. Андрея Первозванного). Обер-комендант С.-Петербурга с его основания (1703), возглавлял оборону города от швед. флота (1704). Ген.-губернатор Ингерманландии (1703–08), Ингерманландской (с 1710 С.

Я. Лефорта, а не позднее 1694 стал бомбардиром Преображенского полка. Почти постоянно сопровождал Петра I в поездках по России и за границу, а также в воен. походах, вместе с ним обучался кораблестроению в Нидерландах и в Англии; корабельный подмастерье с 1699. Особую преданность царю М. выказал во время расследования стрелецкого восстания 1698, лично участвовал в пытках и казнях стрельцов. В Северной войне 1700–21 М. проявлял смелость, отвагу, организаторский талант и инициативу. Отличился при Нотебурга штурме 1702, назначен Петром I комендантом крепости, переименованной в Шлиссельбург. Вместе с царём в 1703 участвовал во взятии на абордаж швед. судов в устье р. Нева (стал 7-м кавалером ордена Св. Андрея Первозванного). Обер-комендант С.-Петербурга с его основания (1703), возглавлял оборону города от швед. флота (1704). Ген.-губернатор Ингерманландии (1703–08), Ингерманландской (с 1710 С. -Петербургской) губ. (1708–24, 1725–1727). В 1703 по указу Петра I заложил Олонецкую верфь и Шуйский оружейный завод (с 1712 Петровский завод, вокруг которого сложилась слобода, в 1777 преобразованная в г. Петрозаводск). В С.-Петербурге и близ него М. руководил строительством Адмиралтейской верфи (заложена в 1704), Петропавловской крепости (один из её бастионов в 1706–28 носил имя М.; после 1917 назв. возвращено), форта Кроншлот – первого укрепления Кронштадта (1703–04), Летнего дворца Петра I (1710–14), Зимнего дворца (1711–12; 1726–27), Александро-Невского мон. (с 1797 Александро-Невская лавра) (1712–24) и др. В 1705 назначен команд. рос. кавалерией. Разбил шведов, возглавляя союзную рос. и польско-саксонскую армию, в сражении при Калише 18(29).10.1706 в продолжавшейся Северной войне. В сражении при Лесной 28.9(9.10).1708 командовал левой колонной. Обнаружив измену гетмана И.

-Петербургской) губ. (1708–24, 1725–1727). В 1703 по указу Петра I заложил Олонецкую верфь и Шуйский оружейный завод (с 1712 Петровский завод, вокруг которого сложилась слобода, в 1777 преобразованная в г. Петрозаводск). В С.-Петербурге и близ него М. руководил строительством Адмиралтейской верфи (заложена в 1704), Петропавловской крепости (один из её бастионов в 1706–28 носил имя М.; после 1917 назв. возвращено), форта Кроншлот – первого укрепления Кронштадта (1703–04), Летнего дворца Петра I (1710–14), Зимнего дворца (1711–12; 1726–27), Александро-Невского мон. (с 1797 Александро-Невская лавра) (1712–24) и др. В 1705 назначен команд. рос. кавалерией. Разбил шведов, возглавляя союзную рос. и польско-саксонскую армию, в сражении при Калише 18(29).10.1706 в продолжавшейся Северной войне. В сражении при Лесной 28.9(9.10).1708 командовал левой колонной. Обнаружив измену гетмана И. С. Мазепы, М. во главе драгунских полков 2(13).11.1708 уничтожил резиденцию гетмана – г. Батурин. М. сыграл важную роль в Полтавской битве 1709, командуя сначала авангардом, затем левым флангом рос. армии; возглавлял преследование шведов до м. Переволочна, близ впадения р. Ворксла в Днепр, где 30.6(11.7).1709 пленил остатки швед. войска. Произведён в ген.-фельдмаршалы. Руководил осадой Риги (апр. – июнь 1710). В 1712–13 команд. рос. армией, ведшей воен. действия в швед. Померании, герцогстве Гольштейн-Готторп, а также на территории Дании (после поражения союзных России дат. войск в дек. 1712 при Гадебуше). В сражении при Фридрихштадте 31.1(11.2). 1713 командовал рос. кавалерией. Руководил осадой крепости Тённинг [капитулировала 4(15).5.1713] и г. Штеттин (ныне г. Щецин, Польша) [капитулировал 21.9(2.10).1713], который передал Пруссии, возможно, получив взятку от прус.

С. Мазепы, М. во главе драгунских полков 2(13).11.1708 уничтожил резиденцию гетмана – г. Батурин. М. сыграл важную роль в Полтавской битве 1709, командуя сначала авангардом, затем левым флангом рос. армии; возглавлял преследование шведов до м. Переволочна, близ впадения р. Ворксла в Днепр, где 30.6(11.7).1709 пленил остатки швед. войска. Произведён в ген.-фельдмаршалы. Руководил осадой Риги (апр. – июнь 1710). В 1712–13 команд. рос. армией, ведшей воен. действия в швед. Померании, герцогстве Гольштейн-Готторп, а также на территории Дании (после поражения союзных России дат. войск в дек. 1712 при Гадебуше). В сражении при Фридрихштадте 31.1(11.2). 1713 командовал рос. кавалерией. Руководил осадой крепости Тённинг [капитулировала 4(15).5.1713] и г. Штеттин (ныне г. Щецин, Польша) [капитулировал 21.9(2.10).1713], который передал Пруссии, возможно, получив взятку от прус. короля Фридриха Вильгельма I, чем вызвал крайнее раздражение правительства Дании, также претендовавшей на Штеттин, и недовольство Петра I. В 1714 М. отозван из армии. Во время заграничных поездок Петра I (1716–17, 1722–23) М. фактически возглавлял государство. Сенатор (1717–27). Участвовал в следствии по делу царевича Алексея Петровича (1718). Первый президент Военной коллегии (наряду с А. А. Вейде; 1717–24 и вновь в 1726–27).

короля Фридриха Вильгельма I, чем вызвал крайнее раздражение правительства Дании, также претендовавшей на Штеттин, и недовольство Петра I. В 1714 М. отозван из армии. Во время заграничных поездок Петра I (1716–17, 1722–23) М. фактически возглавлял государство. Сенатор (1717–27). Участвовал в следствии по делу царевича Алексея Петровича (1718). Первый президент Военной коллегии (наряду с А. А. Вейде; 1717–24 и вновь в 1726–27).

В 1714 избран ин. чл. Лондонского королевского общества, хотя, возможно, до конца жизни оставался неграмотным (однако есть свидетельства, что умел читать), научился ставить в документах и письмах свою подпись.

А. Д. Меншиков. Портрет работы неизвестного художника. 1-я четв. 18 в. Музей-заповедник «Павловск».

Был крупнейшим (вторым после Петра I) душевладельцем и землевладельцем. Ок. 70% владений М. составляли пожалования Петра I. К 1727 М. принадлежало св. 135 тыс. душ крестьян мужского пола, св. 3 тыс. сёл и деревень (по подсчётам С. М. Троицкого), 6 городов – Батурин, Копорье, Короп (ныне пос. гор. типа Черниговской обл., Украина), Почеп, Ямбург (ныне г. Кингисепп) и Ямполь (ныне пос. гор. типа Сумской обл., Украина), парадная резиденция Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов). У М. было множество бриллиантов, изделий из золота, серебра и пр. Он организовал винокуренные, кожевенные, салотопенные и др. заводы, занимался внешней торговлей (экспортировал, в частности, пеньку, ворвань, рыбу). М. построил для себя дворцы на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1710–27, архитекторы Дж. М. Фонтана и Г. И. Шедель; ныне в нём находится музей, осн. экспозиция которого посвящена истории рос. культуры 1-й трети 18 в.), Большой дворец в Ораниенбауме (1711–1725, архитекторы Фонтана, Шедель) и т.

К 1727 М. принадлежало св. 135 тыс. душ крестьян мужского пола, св. 3 тыс. сёл и деревень (по подсчётам С. М. Троицкого), 6 городов – Батурин, Копорье, Короп (ныне пос. гор. типа Черниговской обл., Украина), Почеп, Ямбург (ныне г. Кингисепп) и Ямполь (ныне пос. гор. типа Сумской обл., Украина), парадная резиденция Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов). У М. было множество бриллиантов, изделий из золота, серебра и пр. Он организовал винокуренные, кожевенные, салотопенные и др. заводы, занимался внешней торговлей (экспортировал, в частности, пеньку, ворвань, рыбу). М. построил для себя дворцы на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1710–27, архитекторы Дж. М. Фонтана и Г. И. Шедель; ныне в нём находится музей, осн. экспозиция которого посвящена истории рос. культуры 1-й трети 18 в.), Большой дворец в Ораниенбауме (1711–1725, архитекторы Фонтана, Шедель) и т. н. Итальянский дворец в Кронштадте (1720–24, арх. И. Ф. Браунштейн). В своих дворцах М. часто устраивал пышные празднества и приёмы для Петра I, брал к себе детей Петра I и царицы Екатерины Алексеевны (будущей имп. Екатерины I) на время их отсутствия в С.-Петербурге, когда Пётр I находился в Прутском походе 1711 и Персидском походе 1722–23 и предпринимал заграничные поездки. М. финансировал стр-во Архангела Гавриила церкви в Москве, ц. Воскресения Христова на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1713; в 1730 разобрана), ц. Св. Вмч. Пантелеимона Целителя в Большом дворце в Ораниенбауме (1727; арх. Шедель). В 1712 основал Петропавловскую пустынь близ принадлежавшего ему Ораниенбурга Азовской губ., в дальнейшем являлся ктитором обители (ныне Раненбургский Петропавловский епархиальный мужской мон. в Чаплыгинском р-не Липецкой обл.).

н. Итальянский дворец в Кронштадте (1720–24, арх. И. Ф. Браунштейн). В своих дворцах М. часто устраивал пышные празднества и приёмы для Петра I, брал к себе детей Петра I и царицы Екатерины Алексеевны (будущей имп. Екатерины I) на время их отсутствия в С.-Петербурге, когда Пётр I находился в Прутском походе 1711 и Персидском походе 1722–23 и предпринимал заграничные поездки. М. финансировал стр-во Архангела Гавриила церкви в Москве, ц. Воскресения Христова на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1713; в 1730 разобрана), ц. Св. Вмч. Пантелеимона Целителя в Большом дворце в Ораниенбауме (1727; арх. Шедель). В 1712 основал Петропавловскую пустынь близ принадлежавшего ему Ораниенбурга Азовской губ., в дальнейшем являлся ктитором обители (ныне Раненбургский Петропавловский епархиальный мужской мон. в Чаплыгинском р-не Липецкой обл.).

В 1714–25 М. неоднократно оказывался под следствием, обвинялся в коррупции, махинациях с подрядами и взяточничестве (напр., в 1717–23 в ходе т. н. Почепского дела М. обвинён в незаконных захватах укр. земель). Несмотря на доказанность мн. должностных преступлений М. и наложенные на него штрафы, М. сохранял доверие Петра I, хотя прежней, как в «дополтавский» период, дружбы между ними уже не было. М. всегда поддерживал дружеские отношения с царицей Екатериной Алексеевной, которая не раз ходатайствовала за него перед Петром I.

неоднократно оказывался под следствием, обвинялся в коррупции, махинациях с подрядами и взяточничестве (напр., в 1717–23 в ходе т. н. Почепского дела М. обвинён в незаконных захватах укр. земель). Несмотря на доказанность мн. должностных преступлений М. и наложенные на него штрафы, М. сохранял доверие Петра I, хотя прежней, как в «дополтавский» период, дружбы между ними уже не было. М. всегда поддерживал дружеские отношения с царицей Екатериной Алексеевной, которая не раз ходатайствовала за него перед Петром I.

После смерти Петра I в 1725 вместе с др. сподвижниками покойного императора с помощью гвардии возвёл на рос. престол имп. Екатерину I. Фактически возглавил государство: по его инициативе в 1726 образован Верховный тайный совет, в деятельности которого М. играл ведущую роль, он занял также высшие должности в армии и на флоте. Попытка Екатерины I в 1726 сделать М. герцогом Курляндским успеха не имела (этому воспротивилось местное дворянство). В мае 1727 М. добился, чтобы умиравшая Екатерина I подписала завещание, согласно которому после её смерти внук Петра I царевич Пётр Алексеевич (будущий имп. Пётр II) должен был вступить на рос. престол, а также заключить брак с одной из дочерей М. [обручение со старшей из них – Марией состоялось 25.5(5.6).1727]. С приходом к власти Петра II М., контролируя юного императора, неск. недель управлял государством. В июне 1727 М. тяжело заболел, и окружавшие Петра II вельможи (И. А. Долгоруков и др.) при активном участии воспитателя императора А. И. Остермана сумели добиться отстранения М. от власти. М. был взят под домашний арест 8(19).9.1727 [9(20) сент. издан указ Петра II о лишении М. всех должностей, наград и званий], 11(22) сент. сослан вместе с семьёй и свитой в Ораниенбург.

Попытка Екатерины I в 1726 сделать М. герцогом Курляндским успеха не имела (этому воспротивилось местное дворянство). В мае 1727 М. добился, чтобы умиравшая Екатерина I подписала завещание, согласно которому после её смерти внук Петра I царевич Пётр Алексеевич (будущий имп. Пётр II) должен был вступить на рос. престол, а также заключить брак с одной из дочерей М. [обручение со старшей из них – Марией состоялось 25.5(5.6).1727]. С приходом к власти Петра II М., контролируя юного императора, неск. недель управлял государством. В июне 1727 М. тяжело заболел, и окружавшие Петра II вельможи (И. А. Долгоруков и др.) при активном участии воспитателя императора А. И. Остермана сумели добиться отстранения М. от власти. М. был взят под домашний арест 8(19).9.1727 [9(20) сент. издан указ Петра II о лишении М. всех должностей, наград и званий], 11(22) сент. сослан вместе с семьёй и свитой в Ораниенбург. По окончании следствия, которое велось с заметным обвинительным уклоном, владения и богатства М. были конфискованы, а сам он с семьёй 8(19).4.1728 сослан в г. Берёзов. В ссылке М. отличался смиренным и богобоязненным поведением, своими руками построил деревянную ц. Рождества Пресвятой Богородицы (1729; в 1764 сгорела), при которой он был похоронен. Могила М. не сохранилась (по-видимому, была смыта р. Сосьва).

По окончании следствия, которое велось с заметным обвинительным уклоном, владения и богатства М. были конфискованы, а сам он с семьёй 8(19).4.1728 сослан в г. Берёзов. В ссылке М. отличался смиренным и богобоязненным поведением, своими руками построил деревянную ц. Рождества Пресвятой Богородицы (1729; в 1764 сгорела), при которой он был похоронен. Могила М. не сохранилась (по-видимому, была смыта р. Сосьва).

Награждён орденом Св. Александра Невского (1725) и др. орденами.

В честь М. назван проспект в С.-Петербурге, улица в г. Зандам в Нидерландах, а также одна из малых планет. Близость М. к Петру I, история его возвышения и падения вызвала интерес мн. писателей и художников. Его образ нашёл отражение в мозаичной картине М. В. Ломоносова «Полтавская баталия», картине В. И. Сурикова «Меншиков в Берёзове» (ныне в Третьяковской галерее в Москве), романе А. Н. Толстого «Пётр I» и др.

Н. Толстого «Пётр I» и др.

С 2003 ежегодно проводится Рос. науч. конференция – Меншиковские чтения.

Меньшиков Александр Данилович (1673-1729), российский государственный деятель и талантливый полководец, чьи

официальные титулы включали генералиссимуса, принца Священной Римской империи и герцога Ижорского. Начинал он уличным торговцем в Москве в

возраст двадцати лет. Его красивая внешность и ловкие выходки привлекли внимание Франца Лефорта, самого главного фаворита Петра, который взял его в

его службу и, наконец, перевели его к царю. После смерти Лефорта в 169 г.9, Меншиков сменил его на посту главного фаворита и доверенного лица Петра.

Во время первого заграничного путешествия царя Меньшиков работал вместе с ним на амстердамских верфях, где приобрел доскональное знание

разговорный голландский и немецкий. Принимал активное участие в Азовских походах (1695-96) и сменил Огилви на посту главнокомандующего во время

отступление от Карла XII в 1708 году.   Ему удалось удержать свою власть после смерти Екатерины с помощью поддельного

воля и государственный переворот. Пока его коллега Петр Толстой хотел возвести на престол Елизавету Петровну, Меншиков подставил молодого Петра II,

сын царевича Алексея, который сам был диктатором во время княжеского несовершеннолетия. Он также стремился укрепить свое положение во власти, женившись на своей

дочь Мария Петру II. Но старое дворянство в лице Долгоруковых и Голицыных объединилось, чтобы свергнуть его. 9 сентября,

В 1727 г. он был лишен всех титулов и должностей и изгнан из столицы. Впоследствии он был лишен своего огромного состояния, земли.

у него отобрали владения, а его самого и всю его семью сослали в Березов в Сибирь. Он умер в Сибири 12 ноября 1729 года.

Он оставил многочисленных потомков, многие из которых были видными представителями русского дворянства. Ему удалось удержать свою власть после смерти Екатерины с помощью поддельного

воля и государственный переворот. Пока его коллега Петр Толстой хотел возвести на престол Елизавету Петровну, Меншиков подставил молодого Петра II,

сын царевича Алексея, который сам был диктатором во время княжеского несовершеннолетия. Он также стремился укрепить свое положение во власти, женившись на своей

дочь Мария Петру II. Но старое дворянство в лице Долгоруковых и Голицыных объединилось, чтобы свергнуть его. 9 сентября,

В 1727 г. он был лишен всех титулов и должностей и изгнан из столицы. Впоследствии он был лишен своего огромного состояния, земли.

у него отобрали владения, а его самого и всю его семью сослали в Березов в Сибирь. Он умер в Сибири 12 ноября 1729 года.

Он оставил многочисленных потомков, многие из которых были видными представителями русского дворянства. |

Башня Меншикова описание и фото — Россия — Москва: Москва

Путешествие Статьи » Путешествия » Меншикова башня описание и фото — Россия — Москва: Москва

| youtube.com/embed/OBsnOHQLSUQ» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden}html,body{height:100%}img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto}span{height:1.5em;text-align:center;font:60px/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 0.5em black}</style><a href=’https://www.youtube.com/embed/OBsnOHQLSUQ?autoplay=1&fs=0&loop=1&modestbranding=1′><img src=’https://img.youtube.com/vi/OBsnOHQLSUQ/hqdefault.jpg’ alt=’Menshikov Tower description and photos — Russia — Moscow: Moscow’><button aria-label=’Watch’><svg version=’1.1′ viewBox=’0 0 68 48′><path d=’M66.52,7.74c-0.78-2.93-2.49-5.41-5.42-6.19C55.79,.13,34,0,34,0S12.21,.13,6.9,1.55 C3.97,2.33,2.27,4.81,1.48,7.74C0.06,13.05,0,24,0,24s0.06,10.95,1.48,16.26c0.78,2.93,2.49,5.41,5.42,6.19 C12.21,47.87,34,48,34,48s21.79-0.13,27.1-1.55c2.93-0.78,4.64-3.26,5.42-6.19C67.94,34.95,68,24,68,24S67.94,13.05,66.52,7.74z’ fill=’#f00′></path><path d=’M 45,24 27,14 27,34′ fill=’#fff’></path></svg></button></a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Menshikov Tower description and photos — Russia — Moscow: Moscow»> Меншикова башня описание и фото — Россия — Москва: Москва. Фото и описаниеМеншиковская башня, или церковь Архангела Гавриила, построена в 1704-1707 годах по приказу Александра Даниловича Меншикова. В 1620 году на этом месте Великом, что на Поганом пруду, стояла церковь Гавриила. Гнилым пруд назвали из-за близости скотобоен, откуда в пруд стекали отходы труда. Существует легенда, что Петр I в гневе сказал, что его мог почистить «вор Данилыч» — хозяин пруда. Меньшиков не стал медлить — пруд был очищен и впоследствии стал называться Чистым. Недалеко от этого пруда построена церковь Архангела Гавриила. Эта церковь была построена в виде башни с массивным крестообразным основанием, на котором были установлены четверной и трехарочный восьмигранник. Верхний восьмигранник деревянный ажурный — увенчан фигурой Архангела Гавриила. На этой восьмерке также были установлены часы с боем курантов английской работы. Церковь была на три метра выше колокольни Ивана Великого в Кремле. В 1723 году от удара молнии верхний деревянный восьмигранник загорелся и рухнул вместе с часовым механизмом и его пятьюдесятью колоколами. Люди погибли. При реставрации храма в 1778-1779 гг. оставшиеся две восьмерки из трех стали закрыты двойными пилястрами — закрыты сквозные арки. Теперь храм венчал небольшой купол. На конструкцию храма Архангела Гавриила большое влияние оказала архитектура светского дворцового зодчества — карнизы основания башни и четверика имеют фронтонное полукруглое окончание. Также обращают на себя внимание массивные волюты главного фасада. Стены башни украшала белокаменная скульптурная отделка. А пышный скульптурный декор с гирляндами фруктов и цветов в интерьере церкви сохранился лишь частично. Храм восстановлен по инициативе московского масона Г.З. Измайлов. После реставрации здесь проводились масонские собрания. В 1863 году он снова был возвращен Православной церкви. |

Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.

Подробная информация о аттракционе. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.