Битва на Чудском озере – Музей Фелицына

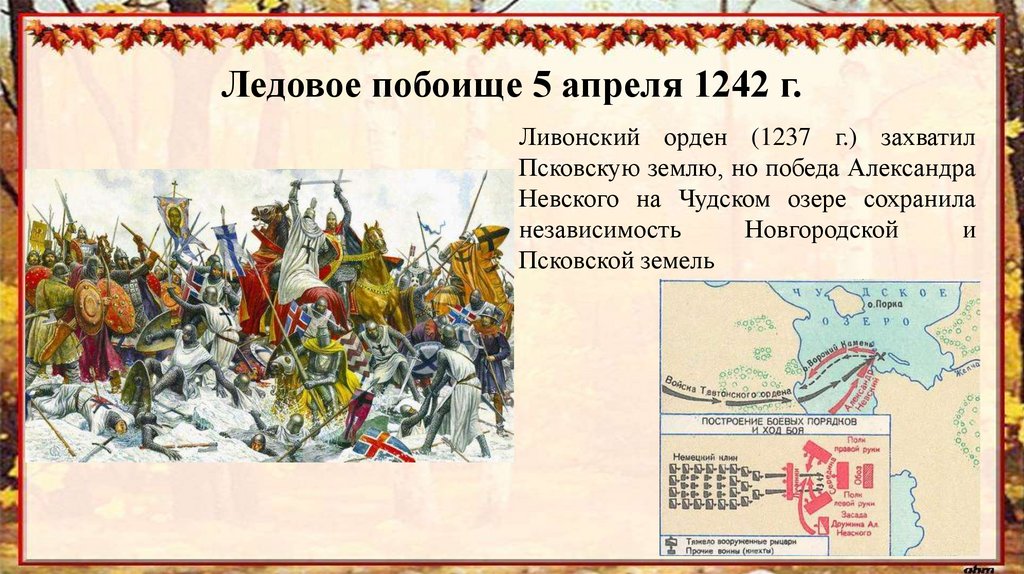

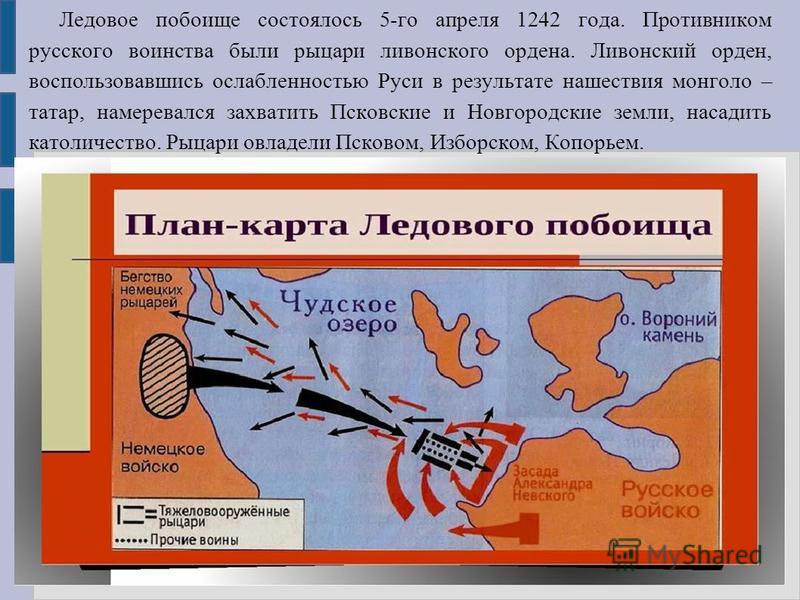

5 апреля 1242 года произошла битва на Чудском озере, произошедшая на льду Чудского озера в субботу 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля по григорианскому календарю) 1242 года с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войсками Ливонского ордена — с другой.

Является одним из Дней воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (отмечается 5 (18) апреля).

Начало войны

В декабре 1237 года папа римский Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов. Русские земли в эти годы были ослаблены монгольским нашествием.

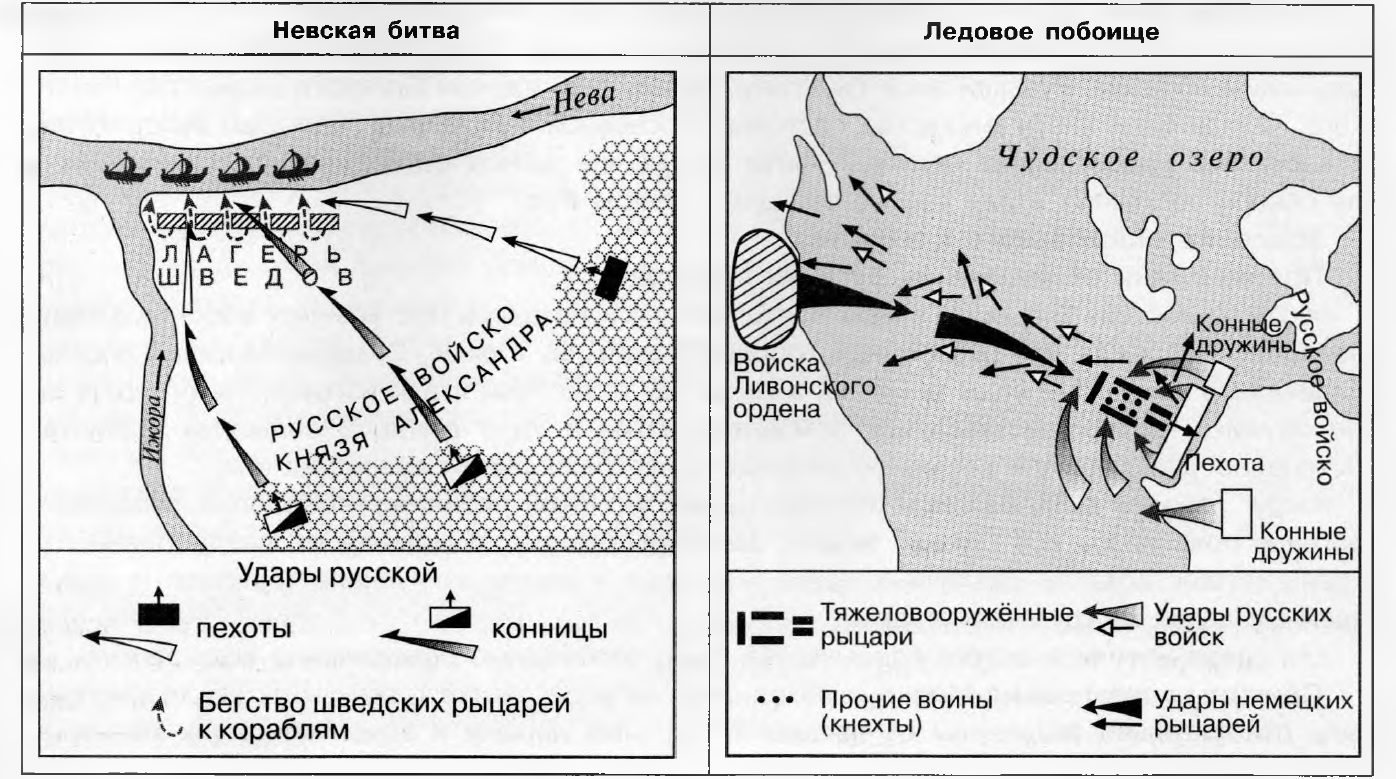

15 июля 1240 года шведы были разбиты на Неве, а в августе 1240 года Орден начал поход на Русь.

Немцы взяли Изборск, разбив подошедших ему на помощь псковичей, 800 из которых погибло, и осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили землю вожан и Копорье и приблизились к Новгороду на расстояние 30 вёрст, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он послал к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. Прибыв в Новгород в 1241 году, Александр выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наёмников из местного населения были взяты в плен, но отпущены, а изменники из числа чуди казнены.

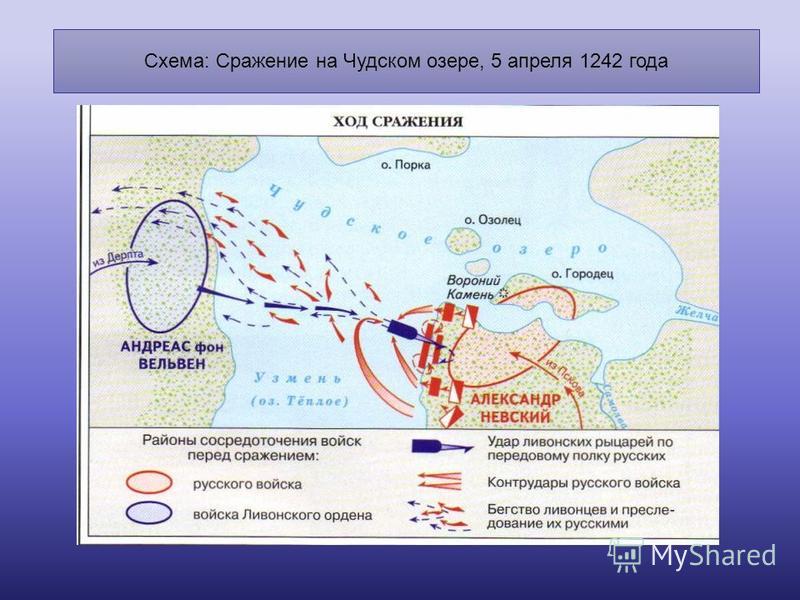

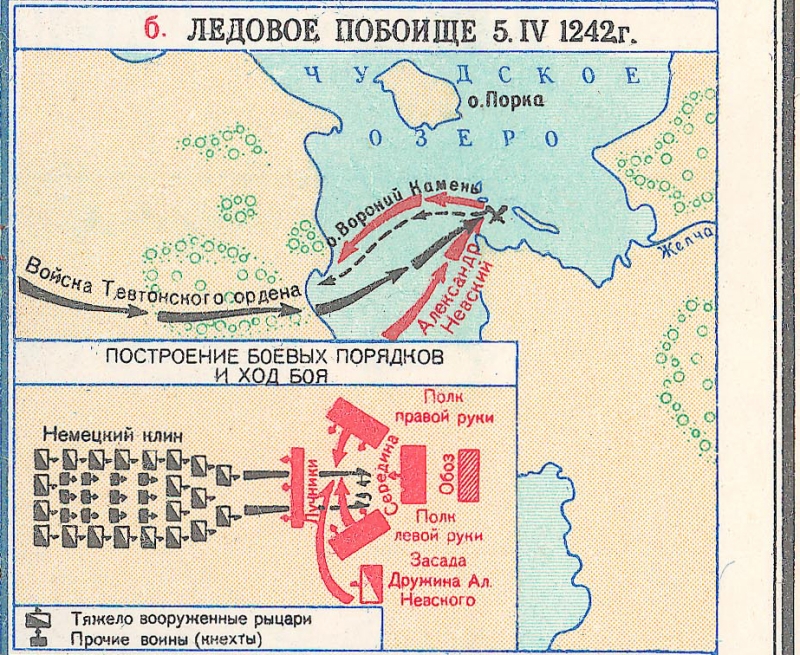

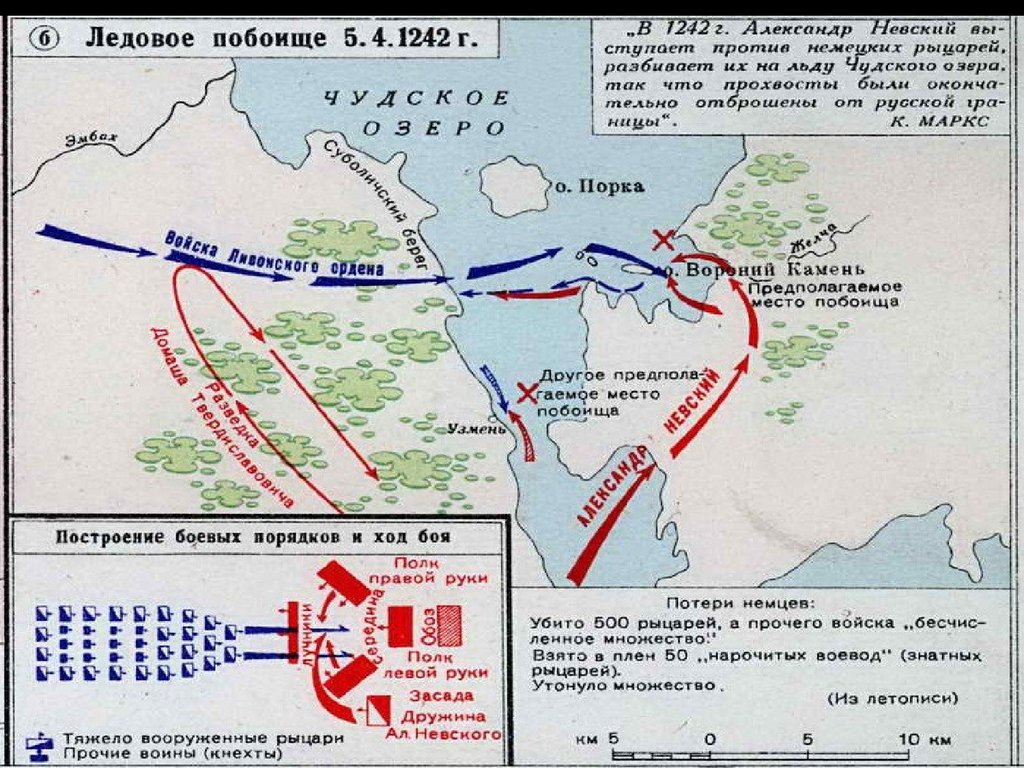

Ход сражения

Из-за изменчивости гидрографии Чудского озера историкам долгое время не удавалось точно определить место, где произошло Ледовое побоище. В 1958—1959 годах на предполагаемом месте проводились археологические раскопки экспедицией Института археологии Академии наук СССР, однако находок, которые связывали бы это место с битвой 1242 года, так и не было обнаружено.

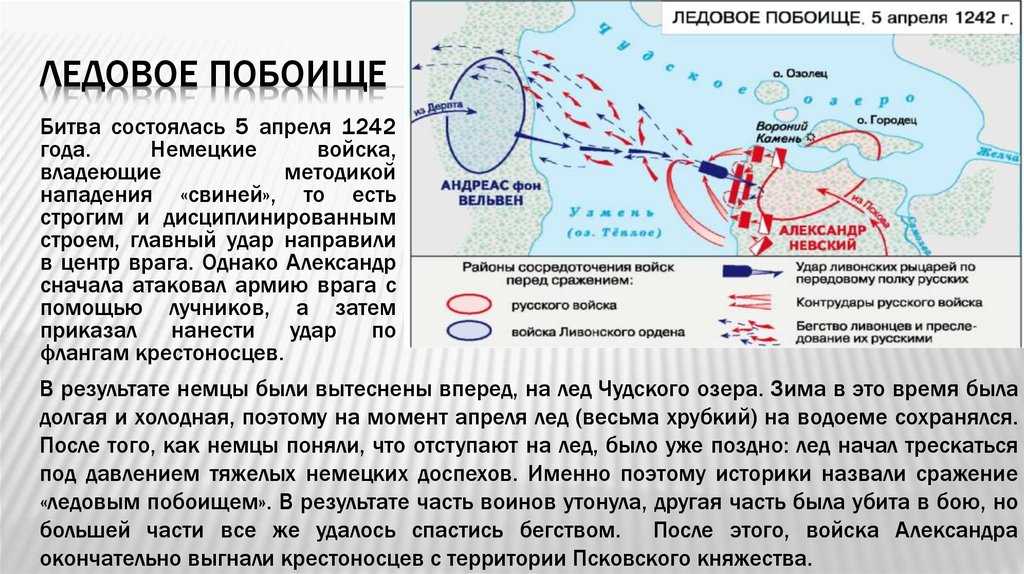

Противоборствующие армии встретились утром 5 апреля 1242 года. Момент начала боя «Рифмованная хроника» описывает так:

«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперёд и первыми приняли натиск перед дружиной князя».

«Знамёна братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно как звенят мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие».

Таким образом, известия «Хроники» о боевом порядке русских в целом сочетаются с сообщениями русских летописей о выделении отдельного стрелкового полка перед центром главных сил (с 1185 года). В центре немцы прорвали строй русских: «Немцы же и чудь пробишася свиньёю сквозь полки».

Но затем войска тевтонского ордена были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили во избежание той же участи: «Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отступили.»

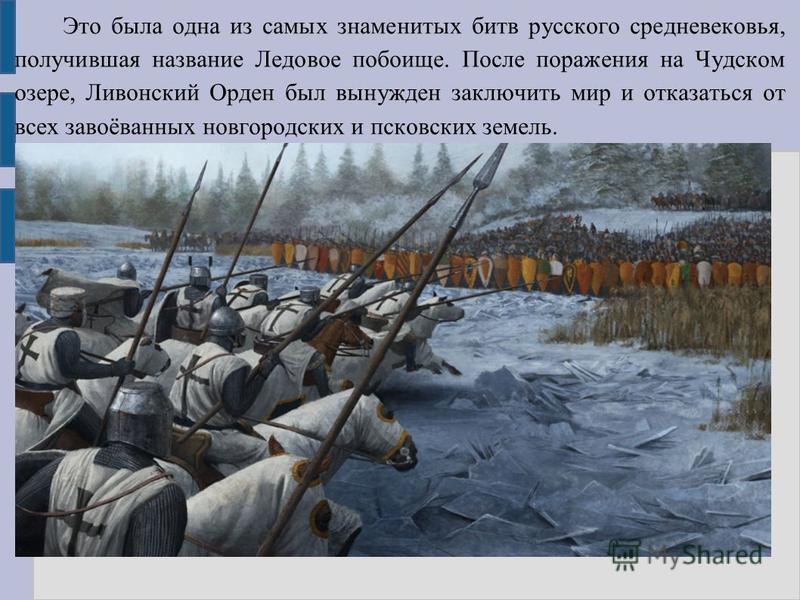

Русские преследовали бегущих по льду на протяжении 7 вёрст. Примечательно, что в отличие от сражения при Омовже в 1234 году, близкие ко времени битвы источники не сообщают о том, что немцы проваливались под лёд; по мнению Дональда Островски, эта информация проникла в поздние источники из описания битвы 1016 года между Ярославом и Святополком в «Повести временных лет» и «Сказании о Борисе и Глебе».

В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов не только на Руси, но и в Летголе. Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет тевтонцы попытались вновь захватить Псков.

Масштаб и значение битвы.

«Старшая Ливонская рифмованная хроника» говорит о том, что в битве на каждого немца приходилось 60 русских (что признаётся преувеличением), и о потере в битве 20 рыцарей убитыми и 6 пленными. «Хроника гроссмейстеров», иногда переводится как «Хроника Тевтонского ордена»), официозная история Тевтонского ордена, написанная уже значительно позднее, говорит о гибели 70 орденских рыцарей (буквально «70 орденских господ»), но объединяет погибших при взятии Александром Пскова и на Чудском озере.

В Новгородской первой летописи сообщается: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ» (вариант: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 500, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ»).

Согласно традиционной в российской историографии точке зрения, эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцом, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским нашествием. В Новгороде Ледовое побоище вместе с Невской победой над шведами ещё в XVI веке вспоминалось на поминаниях по всем новгородским церквям.

В советской историографии Ледовое побоище считалось одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике, и численность войск на Чудском озере оценивалась в 10—12 тысяч человек у Ордена и 15—17 тысяч человек новгородцев и их союзников (последняя цифра соответствует оценке и Генрихом Латвийским численностей русских войск при описании их походов в Прибалтику в 1210—1220-х годах), то есть примерно на том же уровне, что и в Грюнвальдской битве (1410) — до 11 тыс. человек у Ордена и 16—17 тыс. человек в польско-литовском войске. «Хроника», как правило, сообщает о малочисленности немцев в тех сражениях, которые были ими проиграны, но даже в ней Ледовое побоище однозначно описано как поражение немцев, в отличие, например, от Раковорской битвы (1268).

человек у Ордена и 16—17 тыс. человек в польско-литовском войске. «Хроника», как правило, сообщает о малочисленности немцев в тех сражениях, которые были ими проиграны, но даже в ней Ледовое побоище однозначно описано как поражение немцев, в отличие, например, от Раковорской битвы (1268).

Как правило, минимальные оценки численности войск и потерь Ордена в битве соответствуют той исторической роли, которую отводят конкретные исследователи данной битве и фигуре Александра Невского в целом (Вообще не упоминали битву в своих трудах В. О. Ключевский и М. Н. Покровский).

Английский исследователь Дж. Феннел полагает, что значение Ледового побоища (и Невской битвы) сильно преувеличено: «Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и что многие делали после него, — а именно устремлялись на защиту протяжённых и уязвимых границ от отрядов захватчиков». С этим мнением солидарен и российский профессор И. Н. Данилевский. Он отмечает, в частности, что битва уступала по своим масштабам сражению при Сауле (1236 год), в котором литовцами был убит магистр ордена и 48 рыцарей, и сражению под Раковором; современные событиям источники даже Невскую битву описывают более подробно и придают ей большее значение.

Немецкие историки полагают, что, ведя сражения на западных границах, Александр Невский не преследовал сколько-нибудь цельной политической программы, однако успехи на Западе давали некоторую морально-психологическую «компенсацию» за ужасы монгольского вторжения. Многие исследователи полагают преувеличенным и сам масштаб угрозы, которую Запад представлял для Руси. С другой стороны, Л.Н. Гумилёв, напротив, считал, что не татаро-монгольское «иго», а именно католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представляла собой смертельную угрозу для самого существования Руси, а потому роль побед Александра Невского в русской истории особенно велика.

Немецкий историк Дитмарр Дальман пишет, что Ледовое побоище сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому отводилась роль «защитника православия и земли Русской» перед лицом «западной угрозы»; победа в битве считалась оправданием политических шагов князя в 1250-е годы. Особенно актуализировался культ Невского в сталинскую эпоху, служа своеобразным наглядным историческим примером для культа самого Сталина. Краеугольным камнем сталинского мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал фильм Сергея Эйзенштейна.

Особенно актуализировался культ Невского в сталинскую эпоху, служа своеобразным наглядным историческим примером для культа самого Сталина. Краеугольным камнем сталинского мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал фильм Сергея Эйзенштейна.

Помять о битве.

В 1938 году Сергеем Эйзенштейном был снят художественный фильм «Александр Невский», в котором было экранизировано Ледовое побоище. Фильм считается одним из самых ярких представителей жанра исторических фильмов. Именно он во многом сформировал у современного зрителя представление о битве.

В 1992 году снят документальный фильм «В память о прошлом и во имя будущего». Фильм рассказывает о создании памятника Александру Невскому к 750-летию со дня Ледового побоища.

Музыка

Музыкальное сопровождение к фильму Эйзенштейна, написанное Сергеем Прокофьевым, представляет собой кантату, посвященную событиям битвы.

Песня «Баллада о древнерусском воине» из альбома «Герой асфальта» группы Ария (одна из самых известных композиций в творчестве группы) рассказывает о Ледовом побоище.

События на Чудском озере освещаются, в шуточной версии, в песне Игоря Растеряева «Озеро чуди» (2017).

Литература

Поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» (1938)

Г. Н. Караев, А.С Потресов «Загадка Чудского Озера» (1976)

Весной 1942 года немецкий писатель-эмигрант Арнольд Цвейг в неопубликованном эссе сравнил поражение немецкой армии с Ледовым побоищем.

Памятники

Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха.

Памятник дружинам Александра Невского установлен в 1993 году на горе Соколиха в Пскове, удалённой почти на 100 км от предполагаемого места сражения. Изначально планировалось создать памятник на острове Вороньем, что географически было бы более точным решением.

Памятник Александру Невскому и Поклонный крест.

В 1992 году на территории села Кобылье Городище Гдовского района в месте, максимально приближенном к предполагаемому месту Ледового побоища, у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому работы скульптора В. Г. Козенюка и деревянный поклонный крест. Церковь Архангела Михаила была создана псковичами в 1462 году. В летописях с этой церковью связано последнее упоминание легендарного «Вороньего камня» (псковская летопись 1463 г.). Деревянный крест постепенно разрушался под действием неблагоприятных погодных условий. В июле 2006 г к 600-летию первого упоминания с. Кобылье Городище в Псковских летописях он заменён бронзовым.

Г. Козенюка и деревянный поклонный крест. Церковь Архангела Михаила была создана псковичами в 1462 году. В летописях с этой церковью связано последнее упоминание легендарного «Вороньего камня» (псковская летопись 1463 г.). Деревянный крест постепенно разрушался под действием неблагоприятных погодных условий. В июле 2006 г к 600-летию первого упоминания с. Кобылье Городище в Псковских летописях он заменён бронзовым.

Бронзовый поклонный крест отлит в Санкт-Петербурге на средства меценатов Группы «Балтийские стали» (А. В. Остапенко). Прототипом послужил Новгородский Алексеевский крест. Автор проекта А. А. Селезнев. Отлит бронзовый знак под руководством Д. Гочияева литейщиками ЗАО «НТЦКТ», архитекторы Б. Костыгов и С. Крюков. При реализации проекта использованы фрагменты от утраченного деревянного креста скульптора В. Рещикова.

С конца XX века в России отмечали неофициальный праздник День Русской нации (5 апреля), призванный стать датой единения всех патриотических сил.

22 апреля 2012 года к 770-летию Ледового побоища в деревне Самолва Гдовского района Псковской области открыт Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года.

Примечания.

- Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Письменные источники о Ледовом побоище //Ледовое побоище 1242, М; Л., 1966;

- Данилевский И. Ледовое побоище: смена образа // Отечественные записки. № 5 (20) 2004; Зверев Ю. Ледовое побоище происходило: на суше // Техника и оружие. 1995. № 1. С. 20-22;

- Кирпичников А. Н. Ледовое побоище 1242 г.: Новое осмысление // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 162-166;

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М; Л., 1950. С. 72-85;

- Трусман Ю. И. О месте Ледового побоища в 1242 г. // Журнал Министерства Народного просвещения. 1884. № 1. С. 44-46.

Ерёменко А.Г.

заведующий отделом истории,

этнографии и природы

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

https://ria.ru/20210528/istoriya-1734575907.html

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище — РИА Новости, 28. 05.2021

05.2021

Историки опровергли главный миф о Ледовом побоище

Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского… РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:03

2021-05-28T13:03

2021-05-28T13:58

общество

история

наука

великий новгород

ленинградская область

александр невский

российское военно-историческое общество (рвио)

культура

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/11/1492251163_252:0:2748:1404_1920x0_80_0_0_a6c4d7449d5b1237544359aee6988bfd.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков. Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки.»Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», — рассказал ученый.По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — «это были конные рыцари, конные дружинники».»И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти», — добавил Казаков.Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов.»Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться», — пояснил исследователь.Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища.

Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки.»Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», — рассказал ученый.По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — «это были конные рыцари, конные дружинники».»И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти», — добавил Казаков.Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов.»Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться», — пояснил исследователь.Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища. Согласно записям, за ним находился Запасный полк — «одно из тактических действий молодого полководца».Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы.

Согласно записям, за ним находился Запасный полк — «одно из тактических действий молодого полководца».Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы. Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием «Ледовое побоище».Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием «Ледовое побоище».Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html

https://ria.ru/20210527/germaniya-1734353586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/1604214740.html

великий новгород

ленинградская область

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/11/1492251163_564:0:2436:1404_1920x0_80_0_0_7a05f4f0464231de3b492f830468ffb2.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4. 7

7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

общество, история, наука, великий новгород, ленинградская область, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), культура

Общество, история, Наука, Великий Новгород, Ленинградская область, Александр Невский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Культура

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ледовое побоище 1242 года, в котором русское войско под предводительством князя Александра Невского разгромило ливонских рыцарей, проходило не на льду Чудского озера, как считалось долгое время, а на его берегу, заявил заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.

Он напомнил, что битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки.

«Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади», — рассказал ученый.

По его словам, большая часть воинов и с русской, и с тевтонской стороны — «это были конные рыцари, конные дружинники».

Американский историк назвал пять мифов о Второй мировой войне

9 мая 2021, 16:25

«И мы понимаем, что биться на воде было опасно, и ни один человек не выведет лошадь (на лед. — Прим. ред.), понимая, что все может произойти», — добавил Казаков.

Существует еще один миф о том, что ливонские рыцари были очень тяжелыми — поэтому под ними ломался лед, и они проваливались вниз в воду. Однако историки создали полные копии воинов.

«Это не грандиозная разница в весе, из-за которой лед мог бы трескаться», — пояснил исследователь.

Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку: они обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища. Согласно записям, за ним находился Запасный полк — «одно из тактических действий молодого полководца».

Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.

Историк о словах Путина про школьные учебники: ситуация катастрофическая

21 апреля 2021, 18:46

На дне реки водолазы обнаружили каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше, разбросанные в радиусе 30 метров. В итоге выяснилось, что это обломок некоего большого камня.

По словам Казакова, исследователи обратились к собранным историками материалам, в которых есть воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун — он выступал из воды и мешал судоходству. В те годы, по словам ученого, еще никто не считал, что это Вороний камень. Однако в округе нет другого такого места, которое имело бы отношение к этому летописному топониму, который впоследствии стал широко известен в том числе по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: с вершины этого валуна Александр Невский руководил действиями русских войск.

«

«Мы считаем, что этот камень найден», — подчеркнул историк.

В этом году планируется экспедиция, во время которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты, чтобы создать 3D-модель валуна и оценить его масштабы.

Немецкий историк рассказал, почему «переносили» место подвига Масалова

27 мая 2021, 08:36

Пятого апреля 1242 года на Чудском озере состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Схватка вошла в историю под названием «Ледовое побоище».

Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства: западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

Ледовое побоище на Чудском озере

5 апреля 2021, 00:28

Чудское озеро: Ледовое побоище

Испытанные и закаленные в огне крестовых походов тяжелобронированные рыцари Тевтонского ордена столкнулись с разрозненными русскими войсками на Чудском озере.

Терри Гор

В начале 13 века балтийская граница в Центральной Европе оставалась враждебным и непривлекательным местом. Европейцев-язычников было намного больше, чем христиан, и этот район был центром постоянного конфликта между взаимоэксплуататорскими соседями, стремившимися захватить новые территориальные владения за счет всех, кто стоял у них на пути. В этот период в игру вступили две основные внешние силы. Одним из них был ревностный Тевтонский орден, немецкие рыцари-воины, которые считали священным крестовым походом покорение и победу над язычниками, а также и над русскими. Другой силой были монголы, азиатские кочевники, которые впервые вторглись в Западную Европу в 1223 году, продвинувшись до ворот Вены за два коротких десятилетия, прежде чем вернуться домой после смерти своего великого лидера Огадая, сына Чингисхана.

[text_ad]

Коренные жители балтийской границы говорили на разных языках, от балтийского на юге до финского на севере. Экзотические и загадочные, они были источником болезненного очарования для более европеизированных европейцев. Странствующий монах Адам Бременский писал о балтах в XI веке: «Они поклоняются змеям и птицам, а также приносят им в жертву живых людей, которых покупают у торговцев». Они постоянно воевали, совершая набеги на своих соседей в Скандинавии и России в поисках женщин, добычи и рабов. Это была негостеприимная земля, жестокая погода которой затрудняла длительные кампании. Погода была приемлемой только в течение коротких периодов с мая по июнь и с августа по сентябрь. Зима на самом деле была лучшим временем для кампании — густые леса было невозможно пройти, но можно было легко пересечь замерзшие реки, озера и ручьи, когда они покрылись льдом.

Экзотические и загадочные, они были источником болезненного очарования для более европеизированных европейцев. Странствующий монах Адам Бременский писал о балтах в XI веке: «Они поклоняются змеям и птицам, а также приносят им в жертву живых людей, которых покупают у торговцев». Они постоянно воевали, совершая набеги на своих соседей в Скандинавии и России в поисках женщин, добычи и рабов. Это была негостеприимная земля, жестокая погода которой затрудняла длительные кампании. Погода была приемлемой только в течение коротких периодов с мая по июнь и с августа по сентябрь. Зима на самом деле была лучшим временем для кампании — густые леса было невозможно пройти, но можно было легко пересечь замерзшие реки, озера и ручьи, когда они покрылись льдом.

Тевтонский орден застрял в сделках, чтобы расширить свою власть и влияние

В начале 13-го века король Венгрии Андрей обратился к магистру Тевтонского ордена за помощью в борьбе с налетчиками половцев в Трансильвании. Германн согласился оказать военную помощь за определенную плату — ему нужна была земля. Требование было должным образом удовлетворено, и к 1225 году боевой порядок умиротворил этот район. Когда орден начал импортировать собственных колонистов из Германии, король Андрей приказал им уйти, опасаясь, что их растущая сила и влияние станут угрозой для его собственной страны. Королевство. Тевтонский орден был не в состоянии численно вести полномасштабную войну с Венгрией, поэтому Герман неохотно подчинился, направив свои экспансионистские усилия на другую близлежащую землю — языческую Пруссию.

Требование было должным образом удовлетворено, и к 1225 году боевой порядок умиротворил этот район. Когда орден начал импортировать собственных колонистов из Германии, король Андрей приказал им уйти, опасаясь, что их растущая сила и влияние станут угрозой для его собственной страны. Королевство. Тевтонский орден был не в состоянии численно вести полномасштабную войну с Венгрией, поэтому Герман неохотно подчинился, направив свои экспансионистские усилия на другую близлежащую землю — языческую Пруссию.

Когда Тевтонский орден заканчивал свою кампанию в Венгрии, польский герцог Конрад Моравский попросил Тевтонский орден присоединиться к нему в битве против мародерствующих пруссаков на его границах. Герцог несколько наивно полагал, что он воспользуется орденом для защиты своих земель, высвободив собственные ресурсы и людей, чтобы заставить своих непокорных польских соседей признать его главной силой в Польше. Но у Германа были свои требования. Он хотел иметь полную свободу действий, позволяя своим людям сражаться с кем угодно и контролировать любые земли, которые они хотели бы обратить в христианство. Конрад согласился, к последующему сожалению многих его соотечественников. Он не видел проблемы в том, чтобы позволить тевтонам сражаться с общим врагом-язычником — если они получат несколько миль леса и болота, ну и что?

Конрад согласился, к последующему сожалению многих его соотечественников. Он не видел проблемы в том, чтобы позволить тевтонам сражаться с общим врагом-язычником — если они получат несколько миль леса и болота, ну и что?

Герман отправил папе Григорию IX письмо, в котором рассказал о своих планах обратить язычников и попросил у папы благословения на это начинание (а также узаконить свои будущие завоевания). Григорий подчинился, дав свое согласие, а также пообещав полное папское снисхождение любому христианину, желающему сражаться на стороне Тевтонского ордена в Пруссии. Многие так и поступали, привлеченные соблазном стать благородным — и хорошо вознаграждаемым — воином Христа.

Идея воинов-монахов выросла из крестовых походов. Группа французских, бургундских и фламандских рыцарей сформировала первую такую силу, объединившись, чтобы защитить собратьев-святых воинов и безопасно сопроводить паломников обратно из Святой Земли. Эти рыцари в конце концов были размещены в королевском дворце в Иерусалиме, где они стали известны как рыцари-тамплиеры. В 1120-х годах концепция монашеского рыцарства была дополнительно провозглашена Бернаром Клервоским. Такие люди давали обет безбрачия, бедности и послушания Богу в обмен на обещание вечного спасения. За несколько коротких лет эти рыцари Христа превратились в могущественную и богатую организацию — госпитальеров. К последнему десятилетию XII века сложился еще один орден, Орден Госпиталя Святой Марии, который в 119 г. превратился в милитаристский Тевтонский орден.8. К 1215 году император Священной Римской империи Фридрих II взял новый орден под свое покровительство и сделал его повелителя, Германа фон Зальца, принцем Империи, что придало ордену еще большую власть и престиж.

В 1120-х годах концепция монашеского рыцарства была дополнительно провозглашена Бернаром Клервоским. Такие люди давали обет безбрачия, бедности и послушания Богу в обмен на обещание вечного спасения. За несколько коротких лет эти рыцари Христа превратились в могущественную и богатую организацию — госпитальеров. К последнему десятилетию XII века сложился еще один орден, Орден Госпиталя Святой Марии, который в 119 г. превратился в милитаристский Тевтонский орден.8. К 1215 году император Священной Римской империи Фридрих II взял новый орден под свое покровительство и сделал его повелителя, Германа фон Зальца, принцем Империи, что придало ордену еще большую власть и престиж.

Рыцари Людей, Рыцари Бога

Пруссия была не единственным регионом, подвергшимся насильственному преобразованию. Другие немецкие войска — не члены Тевтонского ордена — колонизировали пограничный регион Ливонии под эгидой крестового похода, чтобы обратить тамошних язычников в христианство. Это было достигнуто во многом благодаря усилиям двух честолюбивых епископов, Альберта фон Буксгеведа и епископа Эстонии. Они решили, что для успеха в таком крупном предприятии им потребуется помощь в расширении контроля на языческие земли, а затем в защите только что умиротворенной территории. Раньше христианство с большим успехом распространялось миссионерами по большей части Европы. Сначала миссионеры шли к вождям племен и рассказывали им захватывающие истории о храбрых людях, которые ужасной смертью погибли за свои убеждения. Язычники внимательно слушали и были очарованы концепциями личного спасения, жертвоприношения и загробной жизни. Как только вожди племен решили принять христианство, им было несложно потребовать от своих последователей того же.

Они решили, что для успеха в таком крупном предприятии им потребуется помощь в расширении контроля на языческие земли, а затем в защите только что умиротворенной территории. Раньше христианство с большим успехом распространялось миссионерами по большей части Европы. Сначала миссионеры шли к вождям племен и рассказывали им захватывающие истории о храбрых людях, которые ужасной смертью погибли за свои убеждения. Язычники внимательно слушали и были очарованы концепциями личного спасения, жертвоприношения и загробной жизни. Как только вожди племен решили принять христианство, им было несложно потребовать от своих последователей того же.

Однако в Балтийском регионе этот подход не сработал. В 1202 году два епископа решили изменить свой modus operandi, учредив в городе Риге новый религиозный орден воинов под названием «Братья-мечники». Привлечь мужчин в такую группу было непросто. Рыцарей в основном должен был подкупить Альберт, поскольку они не были ему официально верны — только Богу. Альберт подсластил сделку, пообещав рыцарям дополнительные земли и власть. Некоторые рыцари присоединялись по другим причинам: бегство от скучной жизни, домашних неприятностей, чистой жажды крови или даже куда более бескорыстной возможности послужить Богу. С этими новыми святыми воинами в руках Альберту удалось обратить и удержать Ливонию силой.

Альберт подсластил сделку, пообещав рыцарям дополнительные земли и власть. Некоторые рыцари присоединялись по другим причинам: бегство от скучной жизни, домашних неприятностей, чистой жажды крови или даже куда более бескорыстной возможности послужить Богу. С этими новыми святыми воинами в руках Альберту удалось обратить и удержать Ливонию силой.

Всегда небольшое количество Братьев Меча размещало гарнизоны в крепостях и обучало людей методам ведения войны на Западе, пополняя свои ряды отрядом вассалов, сезонных рыцарей, местной милиции и горожан, но им всегда приходилось присматривать за своими союзниками в течение любые вспышки кровной мести между соседями. Местные легкие всадники использовались в качестве разведчиков и собирателей, но эти всадники часто больше интересовались изнасилованиями и грабежами, чем выполнением работы Господа. Братья Меча (или Братья Меча) были лидерами Ливонского крестового похода до 1236 года, когда они совершили плохо спланированный набег на соседнюю Самиготию. По возвращении на них напали литовцы и скандинавы, когда они пересекли реку Сауле, и были буквально изрезаны на куски, потеряв половину своего числа, когда сражались в бурлящей воде.

По возвращении на них напали литовцы и скандинавы, когда они пересекли реку Сауле, и были буквально изрезаны на куски, потеряв половину своего числа, когда сражались в бурлящей воде.

Услышав о катастрофе, Герман фон Зальца немедленно написал в Рим, прося папу отныне включить выживших из Братьев Меча в Тевтонский Орден. Таким образом, рассуждал он, он получит больше земли, больше власти и более опытных борцов за свое дело. Не имея достаточного представительства (только два члена Братства Меча находились в Риме во время петиции Германа), Братья Меча были по папскому указу включены в состав Тевтонского ордена. Но хотя Германн думал расширить власть и контроль своего ордена, вместо этого он обнаружил, что его рыцари все больше и больше расходятся, пытаясь защитить протяженную границу, простирающуюся от польской границы до Чудского озера в России. Все было готово для нового ожесточенного конфликта между тевтонскими рыцарями и многострадальным народом России.

Путь разрушения по всей России

Проблемы с Россией начались дюжиной лет назад, в 1224 году, когда какие-то чересчур агрессивные крестоносцы захватили русскую крепость Тарту в Эстонии. Лидер атакующих крестоносцев, брат Альберта фон Буксгеведа, перебил весь русский гарнизон, кроме одного. Новый конфликт вырисовывался не просто как борьба за землю, но и как смертельная борьба за религиозную принадлежность. Значительная напряженность между католической и восточно-православной церквями наблюдалась задолго до Первого крестового похода. Одним из очагов этой напряженности был северный русский город Новгород, который долгое время был важным торговым центром, хорошо подготовленным для коммерческого успеха, но не имевшим сильных оборонительных позиций. Торговля мехами, рыбой и даже слоновой костью из моржовых клыков, добытых на морозном севере, население Новгорода имело общий язык и религию, а его вожди создали ряд буферных зон среди соседних племен, чтобы защитить город от внешних захватчиков. Но в 1223 году на сцену прибыли монголы, и вскоре Новгород стал зависеть от Западной Европы.

Лидер атакующих крестоносцев, брат Альберта фон Буксгеведа, перебил весь русский гарнизон, кроме одного. Новый конфликт вырисовывался не просто как борьба за землю, но и как смертельная борьба за религиозную принадлежность. Значительная напряженность между католической и восточно-православной церквями наблюдалась задолго до Первого крестового похода. Одним из очагов этой напряженности был северный русский город Новгород, который долгое время был важным торговым центром, хорошо подготовленным для коммерческого успеха, но не имевшим сильных оборонительных позиций. Торговля мехами, рыбой и даже слоновой костью из моржовых клыков, добытых на морозном севере, население Новгорода имело общий язык и религию, а его вожди создали ряд буферных зон среди соседних племен, чтобы защитить город от внешних захватчиков. Но в 1223 году на сцену прибыли монголы, и вскоре Новгород стал зависеть от Западной Европы.

Беспощадные монголы разрушали города по всей России, вырезали пленных, уводили в рабство женщин и детей. В Рязани они сожгли город и вырезали все население. Одних убивали стрелами, других бросали в огонь или выпотрошивали. В быстрой последовательности они захватили Коломну, Москву, Суздаль, Владимир, Ярослав и Тверь. Безжалостные, бесстрашные и хорошо ведомые монголы казались неотразимыми. Ужасные слухи, вызванные слишком реальными рассказами о зверствах монголов, распространялись из города в город. Русские придумали новое имя для захватчиков. Они называли их «татарами», буквально людьми из ада, и утверждали, что у захватчиков были тела людей, но головы собак. Говорят, что они поклонялись злым духам и поедали плоть своих жертв. Столкнувшись с такими ужасающими слухами, многие русские предпочли подчиниться, а не сражаться. Другие стремились завербовать крестоносцев в качестве собратьев-христиан и братьев по оружию против вторгшихся монгольских орд, но единству Запада по-прежнему мешали недоверие и ненависть. Что еще хуже, неоднократные эпидемии чумы опустошали землю, и многие русские видели в крестоносцах не союзников, а просто еще одну внешнюю угрозу.

В Рязани они сожгли город и вырезали все население. Одних убивали стрелами, других бросали в огонь или выпотрошивали. В быстрой последовательности они захватили Коломну, Москву, Суздаль, Владимир, Ярослав и Тверь. Безжалостные, бесстрашные и хорошо ведомые монголы казались неотразимыми. Ужасные слухи, вызванные слишком реальными рассказами о зверствах монголов, распространялись из города в город. Русские придумали новое имя для захватчиков. Они называли их «татарами», буквально людьми из ада, и утверждали, что у захватчиков были тела людей, но головы собак. Говорят, что они поклонялись злым духам и поедали плоть своих жертв. Столкнувшись с такими ужасающими слухами, многие русские предпочли подчиниться, а не сражаться. Другие стремились завербовать крестоносцев в качестве собратьев-христиан и братьев по оружию против вторгшихся монгольских орд, но единству Запада по-прежнему мешали недоверие и ненависть. Что еще хуже, неоднократные эпидемии чумы опустошали землю, и многие русские видели в крестоносцах не союзников, а просто еще одну внешнюю угрозу.

Сам Новгород был спасен от нашествия ранней весенней распутицей, которая остановила монголов в 100 верстах от ворот города. Боясь увязнуть в болотистой низине, окружающей город, монгольский военачальник Бату-хан отложил свой поход до следующей осени, сосредоточив свое внимание на юге России. Это была радостная новость для новгородцев и их непроверенного вождя, 20-летнего князя Александра Невского. Александр, родившийся в 1220 году, возглавил город после смерти своего старшего брата. Опытный как в политике, так и в войне, Александр женился на дочери правителя соседнего города и укрепил свою власть. Считая осмотрительность лучшей частью доблести, новый вождь хотел любой ценой избежать битвы с монголами. Совершенно другое дело — не менее беспокойные немцы.

Тевтонский орден против монголов

Тевтонский орден, который никогда не упускал возможности для завоевания и получения прибыли, взял на себя обязательство в свою очередь сделать жизнь русских невыносимой. Следуя за монголами, они вернулись в Россию, чтобы перебрать кости, оставленные кочевниками. В сентябре 1240 года небольшая армия бывших меченосцев, эстонских рыцарей, датчан, русских ссыльных и немцев напала на русский город Псков и захватила его. Оттуда они осадили замок Бьорга, убив или взяв в плен всех защитников. Атака на Псков была быстрой и невероятно успешной — возможно, даже слишком быстрой и успешной. Окрыленный победой, Тевтонский орден оставил только гарнизон из двух рыцарей и 50 вассалов, чтобы удержать свое новое приобретение.

В сентябре 1240 года небольшая армия бывших меченосцев, эстонских рыцарей, датчан, русских ссыльных и немцев напала на русский город Псков и захватила его. Оттуда они осадили замок Бьорга, убив или взяв в плен всех защитников. Атака на Псков была быстрой и невероятно успешной — возможно, даже слишком быстрой и успешной. Окрыленный победой, Тевтонский орден оставил только гарнизон из двух рыцарей и 50 вассалов, чтобы удержать свое новое приобретение.

Александр потратил немного времени на борьбу с европейскими захватчиками. В отличие от его отношений с полчищами с Востока, на этот раз не будет ни капитуляции, ни компромисса. Монголы были проблемой почти 20 лет. Огромная армия вторжения была во многом чуждой. Они сражались, используя незнакомую тактику конных лучников и мощные композитные луки. Бросать вызов такому превосходящему врагу казалось бесполезным и обреченным на поражение, но Тевтонский орден был другим. Они тоже были жестокими, повлекли за собой множество смертей среди гражданского населения, и обо всех этих смертях помнили и поклялись отомстить. Религиозная ненависть также сыграла свою роль. В Средние века ересь считалась большим грехом, чем неверие или вера в другую религию. Хотя и русские, и немцы номинально были христианами, каждая сторона считала, что Бог сражается исключительно с ними, и каждая использовала эту веру, чтобы оправдать кровь и разрушения, которые они собирались нанести другой.

Религиозная ненависть также сыграла свою роль. В Средние века ересь считалась большим грехом, чем неверие или вера в другую религию. Хотя и русские, и немцы номинально были христианами, каждая сторона считала, что Бог сражается исключительно с ними, и каждая использовала эту веру, чтобы оправдать кровь и разрушения, которые они собирались нанести другой.

К 12:42 обе стороны загнали друг друга в угол, из которого ни одна не могла отступить. Год назад Александр уже предпринял шаги, очистив немецкие гарнизоны к востоку от реки Невы, убив всех эстонцев и русских, которых он нашел сражающимися на стороне врага, и освободив их пленных от выкупа. Затем он двинулся в Псков, прогнав двух тевтонских рыцарей, оставшихся удерживать цитадель, прежде чем решил организовать карательную экспедицию на тевтонскую территорию. Александр надеялся убить двух зайцев одним выстрелом. Он хотел вытеснить крестоносцев со своих земель, совершая набеги на вражеские земли. Он также хотел показать тевтонам, что у него есть возможность атаковать по собственной прихоти.

Последовавший рейд поставил орден в неловкое положение. Когда Александр пришел в их земли, орден уже был в беде. За год до этого, в Лигнице, Польша, они потерпели сокрушительное поражение от монголов. Новый главнокомандующий ордена Поппо фон Остерн, с самого начала выступавший против крестового похода на Новгород, не поддержал энергичного ответа. К тому времени, когда такой ответ был смонтирован, Александр был к нему готов. Он ясно понимал, с какими военными и политическими проблемами сталкивается орден. Ни для кого не было секретом, что орден был растянут и не имел народной поддержки тотальной войны с Россией. Александр намеревался вовлечь орден в стремительную атаку на якобы отступающую армию, чтобы сражаться в месте и в любое время по своему выбору.

«Сезонные крестоносцы»: борьба за азарт и деньги

Большинство рыцарей были немцами, но не все. Многие присоединились к нему из-за престижа и чести сражаться с орденом; о них также хорошо заботились их лидеры. Во главе ордена стояли Братья или Братья. В непосредственной близости находилось около 100 таких братьев вместе со своими вассалами, которые могли ответить на внезапный призыв к оружию. Других рыцарей называли «сезонными крестоносцами» или летними воинами, многие из которых были заняты грабежами и развлечениями. Для них война давала путь к спасению без длительного перехода на Святую Землю. Эти сезонные крестоносцы и их вассалы насчитывали около 800 человек. Наряду с конными рыцарями были пехотные полки, в том числе, возможно, 400 немцев, 300 датчан и до 1000 эстонских и шведских наемников (что в некотором смысле делает это скандинавским крестовым походом).

В непосредственной близости находилось около 100 таких братьев вместе со своими вассалами, которые могли ответить на внезапный призыв к оружию. Других рыцарей называли «сезонными крестоносцами» или летними воинами, многие из которых были заняты грабежами и развлечениями. Для них война давала путь к спасению без длительного перехода на Святую Землю. Эти сезонные крестоносцы и их вассалы насчитывали около 800 человек. Наряду с конными рыцарями были пехотные полки, в том числе, возможно, 400 немцев, 300 датчан и до 1000 эстонских и шведских наемников (что в некотором смысле делает это скандинавским крестовым походом).

Некоторые из этих войск, особенно немцы, были хорошо обучены и вооружены доспехами, многие из них были вооружены арбалетами, копьями и щитами. Остальные силы состояли в основном из местных мужчин, сражавшихся за грабеж и даже секс — изнасилование было прерогативой победителей, которые захватывали и уносили всех женщин, сопровождавших врага. Некоторые из этих местных жителей служили в качестве легкой или боевой кавалерии, занимаясь разведкой и добычей пищи, а также охраняя фланги армии. Тактика была сосредоточена на оглушительной атаке клинящихся рыцарей, поддерживаемых массированным ракетным огнем. Остальная часть армии поддержит рыцарей. В целом армия крестоносцев, вероятно, насчитывала от 2000 до 2500 человек.

Тактика была сосредоточена на оглушительной атаке клинящихся рыцарей, поддерживаемых массированным ракетным огнем. Остальная часть армии поддержит рыцарей. В целом армия крестоносцев, вероятно, насчитывала от 2000 до 2500 человек.

Русское войско было еще более разнообразным, чем у крестоносцев. На вершине была военная элита, племенная аристократия старого правящего строя, скандинавские наемники. Эти люди имели с собой своих последователей и вассалов, называемых дружиной . Эти люди были привязаны к службе, а не к земле, как в то время в большей части феодальной Европы. Около 1000 из них были бронированы и сражались верхом. Вместе с военной элитой пришли как городские, так и сельские крестьянские ополченцы и соплеменники, сражавшиеся за любовь к стране, верность своему лидеру или за свою восточно-православную веру. При расчетной численности от 3000 до 4000 человек это был самый большой контингент в армии. Мужчины были небронированными, но все же очень полезными войсками, обеспечивавшими русские армии необходимой массой и лучниками. Наконец, было некоторое количество конных лучников, 500 наемников в союзе с русскими против крестоносцев. Общая армия насчитывала около 6000 человек.

Наконец, было некоторое количество конных лучников, 500 наемников в союзе с русскими против крестоносцев. Общая армия насчитывала около 6000 человек.

Русские солдаты ослабили вражеские силы перед атакой

Тактика русских в основном носила оборонительный характер. Типичное использование имеющихся сил заключалось бы в том, что многочисленные русские лучники стреляли по наступающему противнику, ослабляя его по мере приближения. Пехотинцы должны были поглотить первоначальные атаки — предсказать, удержат они или нет, было невозможно, но это сэкономит ценные дружины для сокрушительной контратаки против усталого и дезорганизованного врага. Конные лучники и стрелковая кавалерия, вооруженные составными луками, начинали стрелять до того, как стрелы противника успевали их достичь. Как заметил один наблюдатель, брат Карпини, «они начинают стрелять до того, как стрелы их противников могут достичь их, иногда даже раньше, чем когда они находятся вне пределов досягаемости. Как только их стрелы могут беспрепятственно достигать цели, говорят, что из-за плотности их стрельбы они скорее сыплют стрелы, чем стреляют ими».

Как только их стрелы могут беспрепятственно достигать цели, говорят, что из-за плотности их стрельбы они скорее сыплют стрелы, чем стреляют ими».

Когда крестоносцы собрали свои силы и приблизились к набегам русской армии, Александр целенаправленно бежал. Был конец марта, а на русских ручьях и реках еще оставался лед. Когда русские бежали обратно на родину, крестоносцы одержали первую победу. Им удалось отрезать и устроить засаду отряду русских, отделившемуся от основной армии, уничтожить его и заставить выживших бежать, спасая свою жизнь, к основной армии. Александр не паниковал — он знал своих людей. Они будут хорошо сражаться, когда придет время.

Российская армия отступила в район гигантского Чудского озера, четвертого по величине озера в Европе. Чудское озеро было еще замерзшим, но с неровной поверхностью. Лед был достаточно толстым, чтобы пехота и легкая кавалерия могли пересечь его (во многих местах он был не таким уж глубоким) без особого труда. Здесь русский князь показал свое врожденное знание как врага, так и местности. Он сформировал свою армию не на самом озере, а на берегу, где он мог встретить атакующего врага, когда тот, спотыкаясь, переходил лед. Многочисленные русские стрельцы стояли в центре северного края армии, а конные лучники — на правом фланге, чтобы противостоять Тевтонскому ордену, шедшему в центре армии крестоносцев. Союзники-крестоносцы располагались на правом фланге, датчане и эстонцы — на левом, а вспомогательные войска — в тылу для поддержки. Рыцари в тяжелых доспехах сформировали острие колонны, за которой следовала легкая кавалерия и пехота, которые атаковали русскую пехоту. Александр и новгородцы выстроились у озера, у Узмени, у Вороньей скалы, и немцы и эстонцы поскакали прямо на них, вбивая себя, как клин, в свое же войско. Крестоносцы, не теряя времени, атаковали русских.

Он сформировал свою армию не на самом озере, а на берегу, где он мог встретить атакующего врага, когда тот, спотыкаясь, переходил лед. Многочисленные русские стрельцы стояли в центре северного края армии, а конные лучники — на правом фланге, чтобы противостоять Тевтонскому ордену, шедшему в центре армии крестоносцев. Союзники-крестоносцы располагались на правом фланге, датчане и эстонцы — на левом, а вспомогательные войска — в тылу для поддержки. Рыцари в тяжелых доспехах сформировали острие колонны, за которой следовала легкая кавалерия и пехота, которые атаковали русскую пехоту. Александр и новгородцы выстроились у озера, у Узмени, у Вороньей скалы, и немцы и эстонцы поскакали прямо на них, вбивая себя, как клин, в свое же войско. Крестоносцы, не теряя времени, атаковали русских.

Битва началась с их дерзкой атаки. Вскоре среди лучников развевались тевтонские знамена, и было слышно, как палаши рассекали шлемы. У крестоносцев был очень простой план: убить или взять в плен русского лидера. Без своего князя русские распались бы из-за потери командного контроля. Немцы знали это, и Александр тоже. Русский центр пошатнулся и отступил от конной атаки крестоносцев, но на этот раз бойцы не сдались. Вместо этого конные лучники методично начали уничтожать датское крыло армии крестоносцев. Подобно тому, как немцы и поляки открыли для себя в Лигнице год назад, датчане узнавали, что значит столкнуться с врагом, которого они не могут поймать и который причиняет им боль издалека, а они не могут ответить. На удивленных людей короля обрушился свистящий дождь стрел. Эстонцы и датчане либо погибли на месте, либо пустились в бешенство, ища спасения от верной смерти. Как только это произошло, значительно превосходящая русская армия начала обходить с фланга численно превосходящих крестоносцев.

Без своего князя русские распались бы из-за потери командного контроля. Немцы знали это, и Александр тоже. Русский центр пошатнулся и отступил от конной атаки крестоносцев, но на этот раз бойцы не сдались. Вместо этого конные лучники методично начали уничтожать датское крыло армии крестоносцев. Подобно тому, как немцы и поляки открыли для себя в Лигнице год назад, датчане узнавали, что значит столкнуться с врагом, которого они не могут поймать и который причиняет им боль издалека, а они не могут ответить. На удивленных людей короля обрушился свистящий дождь стрел. Эстонцы и датчане либо погибли на месте, либо пустились в бешенство, ища спасения от верной смерти. Как только это произошло, значительно превосходящая русская армия начала обходить с фланга численно превосходящих крестоносцев.

Судьба и наследие Тевтонского ордена

Несмотря на первоначальный успех, рыцари-крестоносцы быстро устали от беспорядочной атаки по льду и ожесточенных боев вдоль береговой линии. Многочисленные русские пехотинцы согнулись, но не сломались, когда рыцари врезались в их ряды, пробивая тропы в копейщиков, но, в свою очередь, срываясь с коней, спотыкаясь о скользкий берег. По мере того, как крестоносцы все больше и больше изнурялись от размахивания мечами и владения копьями, стали сказываться цифры русских. Тогда русский князь выпустил свою конницу, 9-й0003 дружина .

По мере того, как крестоносцы все больше и больше изнурялись от размахивания мечами и владения копьями, стали сказываться цифры русских. Тогда русский князь выпустил свою конницу, 9-й0003 дружина .

Русская кавалерия была свежа и рвалась вступить в схватку с врагом. Когда всадники врезались в крестоносцев, немцы и их союзники поняли, насколько опасным стало их положение. Бои становились отчаянными, поскольку крестоносцы боролись сначала за выживание, а затем за побег. Окруженные, они стали падать под клинками победоносных русских. Тем не менее, они не паниковали, но численность русских и свежие войска, а также открытый фланг, очищенный конными лучниками, означали, что исход битвы был лишь вопросом времени. Крестоносцев медленно оттеснили к берегу. Затем, как и во многих сражениях, когда боевой дух и мужество внезапно подвели ту или другую сторону, они сломались и побежали.

В тот день погибло двадцать Братьев. О кровопролитном личном бою свидетельствует тот факт, что только шестеро из них действительно попали в плен — и это в то время, когда за ценных пленных платили большие выкупы. Пехоте крестоносцев не так повезло; около 400 немцев были убиты и еще 50 взяты в плен.

Пехоте крестоносцев не так повезло; около 400 немцев были убиты и еще 50 взяты в плен.

Александр ехал домой на ней триумфально, с большими деньгами, множеством лошадей и доспехов, а в качестве пленных привязывал к упряжке своих и других трофейных боевых коней. Однако он размышлял о своем будущем даже во время своего триумфа. Монголы оставались страшной угрозой для востока, и отныне Александр направлял свои силы на поддержание своего рода мира с монголами, чтобы сохранить Новгород. Что касается Тевтонского ордена, то рыцари продолжали свои крестовые походы и находили много новых врагов, с которыми можно было сражаться, их высокомерие не сдерживалось поражением на Чудском озере. Это же высокомерие проявит себя в другом поражении гораздо большего масштаба от рук поляков и литовцев в битве при Танненберге в 1410 году. Тысячи рыцарей будут убиты в этой битве, и Тевтонский орден никогда не восстановит былую славу. .

Эпическое «Ледовое побоище» соперничало с жертвами «Игры престолов»

Это была сцена прямо из «Игры престолов». Рыцари, кавалеристы и пехотинцы двух армий, уже утомленные боем, но набравшиеся сил для последней битвы на огромном замерзшем озере. Победитель определит границы на века.

Рыцари, кавалеристы и пехотинцы двух армий, уже утомленные боем, но набравшиеся сил для последней битвы на огромном замерзшем озере. Победитель определит границы на века.

Так было в этот день в далеком 1242 году на Чудском озере, когда русские столкнулись с католиками-крестоносцами с запада в ходе так называемого «Ледового побоища».

В то время религиозный орден, известный как Тевтонские рыцари, крестоносцы, которые первоначально сражались на Ближнем Востоке, обратил свое внимание на Восточную Европу и приступил к завоеванию там земель для римско-католической церкви.

К 1241 году они захватили русский город Псков, недалеко от границы с современной Эстонией, и угрожали городу Новгороду дальше на восток.

Но затем Новгород призвал князя Александра Невского, который станет одним из первых военных героев России, как сообщает The New Republic. Невский уже одержал победу над шведскими захватчиками в 1240 году, а также сплотил русских против тевтонских рыцарей.

Как сообщает русский источник, «чувствуя новую опасность, новгородцы во главе с князем Александром Невским поднялись против врага». Сначала Невский и его люди отбили Псков, после чего он, как говорят, заметил: «Чтобы они не хвалились, говоря, что мы смирим под собою славянское племя, — ибо не Псков ли взят, и не в темнице ли вожди его?»

Но рыцари остановились, когда достигли Чудского озера. Там, на пустынном, ледяном просторе, две стороны столкнулись друг с другом.

Ледовое побоище (Getty)

Heritage Images/Getty Images

Существуют разные данные о том, сколько истребителей было у каждой из сторон, но российские данные говорят, что с одной стороны было собрано от 10 000 до 12 000 рыцарей, противостоящих 15 000–17 000 рыцарей. Солдаты Невского.

«На рассвете 5 апреля крестоносцы построили свою армию треугольником, острый угол которого был обращен к противнику», — говорится в отчете. «Александр Невский поставил главные силы не в центре, что было обычно для русских войск, а на флангах. Впереди русской армии был передовой отряд легкой конницы, лучников и пращников. Тыл русского боевого порядка был обращен к обрывистому восточному берегу озера. Главная кавалерия князя находилась в засаде за левым флангом».

Впереди русской армии был передовой отряд легкой конницы, лучников и пращников. Тыл русского боевого порядка был обращен к обрывистому восточному берегу озера. Главная кавалерия князя находилась в засаде за левым флангом».

В отчете говорится, что когда две стороны приблизились друг к другу, русские лучники обрушили на рыцарей «ливень стрел», но бронированным крестоносцам все же удалось победить первый полк русских войск. Но они попали в засаду Невского и были атакованы с двух сторон.

В другом историческом источнике говорится, что за этим последовала «большая резня».

«Бой длился до поздней ночи», — говорится в российском аккаунте. «Когда рыцари дрогнули и побежали, русские погнались за ними… Тонкий прибрежный лед начал проваливаться под лошадьми и тяжелыми доспехами крестоносцев». (Хотя эта последняя деталь, по данным National Geographic, по-видимому, оспаривается некоторыми историками.)

В итоге было убито «бесчисленное количество» бойцов, говорится в исторической справке, но рыцари были оттеснены с русских земель.