Пергамский алтарь: Гиганты против богов

Пергамский алтарь: Невозможно передать словами испытываемые чувства, красоту, логику, напряжение, энергию битвы. Человек, рассматривающий алтарь, есть участник битвы, тот самый смертный, без которого боги не могли победить. Борющиеся фигуры богов отступают от стен, продавливают пространство своего божественного мира и оказываются в нашем мире людей. Здесь наши миры встречаются: бьющиеся боги и поднимающиеся по лестнице участвуют в одной битве, исход которой — победа, каждый новый шаг вверх по лестнице — это шаг к победе. На вершине победный крик и одна мысль пульсирует: вся скульптура была раскрашена…алтарь был полихромным….

Пергамский алтарь был построен в честь подебы пергамского царя над варварами (галлами), аллегория алтаря проста — боги олицетворяет греков, гиганты — галлов. Боги воплощают в себе идею устроенной упорядоченной государственной жизни, гиганты — неизжитые родоплеменные традиции пришельцев, их исключительную воинственность и агрессивность. Темой фриза является гигантомахия. Сыновя Геи — матери земли, (а она, как я понимаю, приходится бабушкой олимпийским богам. Правда необычно звучит, Гея-бабушка олимпийских богов?) поднялись на борьбу за место на Олимпе. Подробнее

Темой фриза является гигантомахия. Сыновя Геи — матери земли, (а она, как я понимаю, приходится бабушкой олимпийским богам. Правда необычно звучит, Гея-бабушка олимпийских богов?) поднялись на борьбу за место на Олимпе. Подробнее

Всего на фризе изображено около пятидесяти фигур богов и столько же гигантов. Боги располагаются в верхней части фриза, а их противники — в нижней, что подчеркивает противопоставление двух миров, «верхнего» (божественного) и «нижнего» (хтонического). Боги антропоморфны, гиганты сохраняют черты животных и птиц: у некоторых из них вместо ног змеи, за спиной крылья. Имена каждого из богов и гигантов, поясняющие изображения, аккуратно вырезаны под фигурами на карнизе.

Модель алтаря

По периметру цоколя непрерывной лентой тянется знаменитый Большой фриз (высотой 2,3 м и длиной в 120 м), покрывая высокую гладкую стену цоколя и боковые стены лестницы.

Распределение богов:

- Восточная сторона (главная) — олимпийские боги

- Северная сторона — боги ночи и созвездий

- Западная сторона — божества водной стихии

- Южная сторона — боги небес и небесных светил.

Слушатели студии Любови Михайловны Поповой видят фрагмент этого фриза в зале студии, расположенной в Потаповском переулке. Вариант реконструированного фрагмента алтаря и слепки можно увидеть до 21 июля 2013 в Пушкинском музее.

Высокий горельеф позволяет различать все детали композиции. Фигуры богов и гигантов представлены во всю высоту фриза, в полтора раза превышающую человеческий рост. Боги и гиганты изображены в полный рост, у многих гигантов вместо ног — змеи. В рельефе показаны принимающие участие в битве огромные змеи и хищные звери.

Фон между фигурами заполнен развевающимися тканями, крыльями и змеиными хвостами. Первоначально все фигуры были раскрашены, многие детали — позолочены. (Вы можете себе это представить?) Использован особенный композиционный приём — предельно плотное заполнение поверхности изображениями, практически не оставляющими свободного фона. Это является примечательной чертой композиции данного памятника. На всём протяжении фриза не остаётся ни одного отрезка скульптурного пространства, не вовлечённого в активное действие ожесточённой борьбы. Подобным приёмом создатели алтаря придают картине единоборства вселенский характер. Строй композиции, по сравнению с классическим эталоном, изменился: противники сражаются так тесно, что их масса подавляет пространство, и фигуры сплетаются.

На всём протяжении фриза не остаётся ни одного отрезка скульптурного пространства, не вовлечённого в активное действие ожесточённой борьбы. Подобным приёмом создатели алтаря придают картине единоборства вселенский характер. Строй композиции, по сравнению с классическим эталоном, изменился: противники сражаются так тесно, что их масса подавляет пространство, и фигуры сплетаются.

Борющиеся фигуры отступают от стен, продавливают пространство своего божественного мира и оказываются в нашем мире людей. Люди, поднимающиеся по лестнице, становятся участниками битвы, исход которой — победа богов, каждый новый шаг вверх по лестнице — это шаг к победе.

Главная черта этой скульптуры — чрезвычайная энергичность и экспрессивность.

В пергамском фризе нашла наиболее полное отражение одна из существенных сторон эллинистического искусства — особая грандиозность образов, их сверхчеловеческая сила, преувеличенность эмоций, бурная динамика.

Рельефы Пергамского алтаря — один из лучших примеров эллинистического искусства, отказавшегося ради этих качеств от спокойствия классики. «Хотя битвы и схватки были частой темой античных рельефов, но их никогда ещё не изображали так, как на Пергамском алтаре, — с таким вызывающим содрогание ощущением катаклизма, битвы не на жизнь, а на смерть, где участвуют все космические силы, все демоны земли и неба».

«Хотя битвы и схватки были частой темой античных рельефов, но их никогда ещё не изображали так, как на Пергамском алтаре, — с таким вызывающим содрогание ощущением катаклизма, битвы не на жизнь, а на смерть, где участвуют все космические силы, все демоны земли и неба».

«Сцена исполнена огромного напряжения и не знает себе равных в античном искусстве. То, что в IV в. до н. э. лишь намечалось у Скопаса как ломка классической идеальной системы, здесь достигает высшей точки. Искажённые болью лица, скорбные взгляды побеждённых, пронзительность муки — всё теперь показано с очевидностью. Раннеклассическое искусство до Фидия тоже любило драматические темы, но там конфликты не доводились до жестокого конца. Боги, как Афина у Мирона, лишь предупреждали провинившихся о последствиях их непослушания. В эпоху же эллинизма они физически расправляются с врагом. Вся их огромная телесная энергия, великолепно переданная ваятелями, направлена на деяние кары».

Мастера подчёркивают яростный темп событий и энергию, с которой борются противники: стремительный натиск богов и отчаянное сопротивление гигантов. Благодаря обилию деталей и плотности заполнения ими фона создается эффект шума, сопровождающего битву — ощущается шелест крыльев, шорох змеиных тел, звон оружия.

Благодаря обилию деталей и плотности заполнения ими фона создается эффект шума, сопровождающего битву — ощущается шелест крыльев, шорох змеиных тел, звон оружия.

Энергии изображений способствует избранный мастерами тип рельефа — высокий. Скульпторы активно работают резцом и буравом, глубоко врезаясь в толщу мрамора и создавая большие перепады плоскостей. Таким образом, появляется заметная контрастность освещённых и затенённых участков. Эти эффекты света и тени усиливают ощущение напряжённости боя.

Особенность Пергамского алтаря — наглядная передача психологии, настроения изображённых. Отчетливо читается восторг победителей и трагизм обречённых гигантов. Сцены смерти полны глухой скорби и подлинного отчаяния. Перед зрителем разворачиваются все оттенки страдания. В пластике лиц, поз, движений и жестов передано сочетание физической боли и глубокого морального страдания побежденных.

Олимпийские боги больше не несут на своем лице печать олимпийского спокойствия: мускулы напряжены и брови нахмурены. При этом авторы рельефов не отказываются от концепции красоты — все участники битвы прекрасны лицом и пропорциями, сцен, вызывающих ужас и отвращение нет. Тем не менее, гармония духа уже колеблется — лица искажены страданием, видны глубокие тени глазных орбит, змеевидные пряди волос.

При этом авторы рельефов не отказываются от концепции красоты — все участники битвы прекрасны лицом и пропорциями, сцен, вызывающих ужас и отвращение нет. Тем не менее, гармония духа уже колеблется — лица искажены страданием, видны глубокие тени глазных орбит, змеевидные пряди волос.

Эскиз фриза был создан одним художником. При внимательном рассмотрении согласованного до мельчайших деталей фриза становится очевидным, что ничего не было отдано на волю случая. Каждая сражающихся группа обладает собственной композицией, даже прически и обувь богинь не встречаются дважды.

В ходе проведённых исследований были установлены различия, свидетельствующие о том, что над рельефом работало несколько мастеров, что однако практически не отразилось на согласованности целостного произведения и его общем восприятии. Мастера из разных концов Греции воплощали единый проект, созданный главным мастером, что подтверждается сохранившимися подписями мастеров из Афин и Родоса. Скульпторам разрешалось оставить своё имя на нижнем плинтусе выполненного ими фрагмента фриза, но эти подписи практически не сохранились, что не позволяет сделать вывод о количестве мастеров, работавших над фризом. Исследуя начертание символов в подписях, учёным удалось установить, что в работе принимало участие два поколения скульпторов — старшее и младшее, что заставляет ещё выше ценить согласованность этого скульптурного произведения.

Исследуя начертание символов в подписях, учёным удалось установить, что в работе принимало участие два поколения скульпторов — старшее и младшее, что заставляет ещё выше ценить согласованность этого скульптурного произведения.

И еще за о том, как полезно строить дороги….

Греческие храмы в Пестуме были обнаружены дородными строителями, как и Пергамский алтарь.

В XIX в. турецкое правительство пригласило немецких специалистов на строительство дорог: с 1867 по 1873 гг. работами в Малой Азиизанимался инженер Карл Хуманн. Предварительно он побывал в древнем Пергаме зимой 1864—1865 гг. Он обнаружил, что в Пергаме ещё не проводились полноценные раскопки и находки могут представлять чрезвычайную ценность.

В 1878 г. 9 сентября начались первые раскопки в Пергаме, длившиеся один год. неожиданно были обнаружены Крупные фрагменты фриза алтаря необычайной художественной ценности и многочисленные скульптуры.

Германия быстро оценила сенсационность и значение находок, Хуманн стал знаменитостью. Фрагменты алтаря вывезли в Германию для реставрации, алтарь экспонируется в созданном специально для этой цели «пергамском музее».

Фрагменты алтаря вывезли в Германию для реставрации, алтарь экспонируется в созданном специально для этой цели «пергамском музее».

«Когда мы поднимались, семь громадных орлов парили над акрополем, предвещая счастье. Откопали и расчистили первую плиту. То был могучий гигант на змеиных извивающихся ногах, обращённый к нам мускулистою спиною, голова повёрнута влево, с львиной шкурой на левой руке… Перевёртывают другую плиту: гигант падает спиною на скалу, молния пробила ему бедро — я чувствую твою близость, Зевс!

Лихорадочно обегаю все четыре плиты. Вижу, третья подходит к первой: змеиное кольцо большого гиганта ясно переходит на плиту с гигантом, павшим на колени… Я положительно дрожу всем телом. Вот ещё кусок — ногтями я соскабливаю землю — это Зевс! Памятник великий и чудесный вновь подарен миру, увенчаны все наши работы, группа Афины получила прекраснейший пандан…

Глубоко потрясённые стояли мы, трое счастливых людей, вокруг драгоценной находки, пока я не опустился на плиту и не облегчил свою душу крупными слезами радости». Карл Хуманн

Карл Хуманн

В 1945 году в качестве трофея Пергамский алтарь был вывезен в СССР, 1958 году вернулся в Берлин, но были сделаны слепки, которые переданы в фонд Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии, специалисты именно этого института создали слепки. Копия алтаря находится на галерее главного зала Музея барона Штиглица, под стеклянным куполом.

Три мойры своими бронзовыми булавами наносят смертельные удары Агрию и Фоанту

Нерей, Дорида и Океан

«Битва Зевса с Порфирионом»: Зевс ведёт борьбу одновременно с тремя противниками. Поразив одного из них, он готовится метнуть свою молнию в предводителя врагов — змееголового исполина Порфириона.

«Битва Афины с Алкионеем»: богиня со щитом в руках повергла крылатого гиганта Алкионея на землю. К ней устремляется крылатая богиня победы Ника, чтобы увенчать голову лавровым венком. Гигант безуспешно пытается освободиться от руки богини.

Мать гигантов—богиня Гея, поднимаясь из земли, тщетно умоляет Афину пощадить сына — гиганта Алкионея

[История алтаря, еще один источник]

Алтарь Зевса в Пергаме — одно из самых замечательных творений эллинистического периода.

Пергамское государство достигло своего наивысшего расцвета к середине III века до нашей эры, когда там правили цари из династии Атталидов. На доходы от торговли и налоги Атталиды развернули гигантскую строительную деятельность. Центральная часть столицы государства, его акрополь, возвышавшийся на 270 метров над окружающей территорией, был застроен многочисленными сооружениями. Все эти сооружения были расположены веерообразно и составляли один архитектурный ансамбль. Среди них особо выделялись царские дворцы, известные своими великолепными мозаичными полами, театр, насчитывающий девяносто рядов, гимнасий, храм Афины, библиотека с залами, украшенными скульптурными портретами знаменитых историков и поэтов. Пергамская библиотека представляла собой богатейшее собрание рукописей — до двухсот тысяч свитков. Пергамская библиотека соперничала с Александрийской.

Пергамская школа более других школ того времени тяготела к патетике и драматизму, продолжая традиции Скопаса. Ее художники далеко не всегда прибегали к мифологическим сюжетам, как это было принято в классическую эпоху. На площади пергамского Акрополя стояли скульптурные группы, увековечивавшие победу над «варварами» — племенами галлов, осаждавшими Пергамское царство. В полных экспрессии и динамики произведениях художники отдают должное побежденным, показывая их и доблестными и страдающими.

На площади пергамского Акрополя стояли скульптурные группы, увековечивавшие победу над «варварами» — племенами галлов, осаждавшими Пергамское царство. В полных экспрессии и динамики произведениях художники отдают должное побежденным, показывая их и доблестными и страдающими.

В своем искусстве греки не опускались до того, чтобы унижать своих противников. Подобная черта этического гуманизма выступает с особенной наглядностью, когда «варвары» изображены реалистически. Тем более после походов Александра Великого вообще многое изменилось в отношении к иноземцам. Как пишет Плутарх, Александр считал себя примирителем вселенной, «заставляя всех пить… из одной и той же чаши дружбы и смешивая вместе жизни, нравы, браки и формы жизни».

Нравы и формы жизни, а также формы религии действительно стали смешиваться в эпоху эллинизма, но мир не воцарился. Раздоры и войны продолжались. Войны Пергама с галлами — лишь один из эпизодов. Когда же, наконец, победа над «варварами» была добыта окончательно, в честь нее и был воздвигнут алтарь Зевса, законченный в 180 году до нашей эры.

Из античных авторов об алтаре Зевса кратко упоминает римский писатель II–III веков Люций Ампелий в очерке «О чудесах мира». В 1878 году немецким археологам, производившим раскопки на месте древнего Пергама, удалось найти фундаменты алтаря и многие плиты с рельефами, некогда украшавшими пергамский алтарь. После окончания раскопок все найденные плиты перевезли в Берлин, реставрировали и в 1930 году включили в реконструкцию алтаря.

Алтарь представлял собой сооружение со следующими размерами: длина — 36 метров, ширина — 34, высота — 9 метров. Двадцать ступеней величественной лестницы вели на площадку второго яруса, окруженную с трех сторон двойной ионийской колоннадой. Площадка второго яруса была ограничена с трех сторон глухими стенами. Эти стены украшал метровый малый фриз.

На нем можно ознакомиться со сценами из жизни местного героя Телефа, сына Геракла. Фигуры этого фриза были изображены на фоне пейзажа. События развертываются перед зрителем в непрерывной последовательности эпизодов, тщательно увязанных со своим окружением. Таким образом, это один из первых примеров «непрерывного повествования», которое впоследствии получит широкое распространение в древнеримской скульптуре. Моделировка фигур отличается умеренностью, но богатством нюансов, оттенков.

Таким образом, это один из первых примеров «непрерывного повествования», которое впоследствии получит широкое распространение в древнеримской скульптуре. Моделировка фигур отличается умеренностью, но богатством нюансов, оттенков.

В центре колоннады находился жертвенник Зевса высотой 3–4 метра. Крышку здания увенчивали статуи. Здание алтаря, его статуи и скульптурные фризы были выполнены из местного пергамского мрамора.

Украшение алтаря Зевса и главной его достопримечательностью является так называемый большой фриз/украшавший мраморные стены алтаря. Длина этого замечательного скульптурного фриза достигала 120 метров.

Здесь многолетняя война с «варварами» предстала как гигантомахия — борьба олимпийских богов с гигантами. Согласно древнему мифу, гиганты — великаны, обитавшие далеко на западе, сыновья Геи (Земли) и Урана (Неба), — восстали против олимпийцев. Однако были побеждены ими после ожесточенной битвы и погребены под вулканами, в глубоких недрах матери-земли. Они напоминают о себе вулканическими извержениями и землетрясениями.

Особенно сильное впечатление производит группа, в которой представлена сражающаяся богиня охоты Артемида. Артемида — стройная девушка с луком в руках и с колчаном за плечами — правой ногой попирает грудь гиганта, поверженного ею на землю. Богиня охоты готовится вступить в решительную схватку с юным гигантом, стоящим слева от нее.

Центральная фигура композиции ~ Зевс, превосходящий всех величиной и мощью. Зевс сражается сразу с тремя гигантами. Могучие тела громоздятся, сплетаются, подобно клубку змей, поверженных гигантов терзают косматогривые львы, впиваются зубами собаки, топчут ногами кони, но гиганты яростно сражаются, их предводитель Порфирион не отступает перед громовержцем Зевсом.

Рядом с Зевсом находится его любимая дочь Афина. Правой рукой она схватила за волосы молодого гиганта и отрывает его от матери-земли. Напрасно богиня земли Гея просит пощадить младшего из сыновей. Предсмертной мукой искажено лицо противника Афины.

Хотя битвы и схватки были частой темой античных рельефов, но их никогда ещё не изображали так, как на Пергамском алтаре, — с таким вызывающим содрогание ощущением катаклизма, битвы не на жизнь, а на смерть, где участвуют все космические силы, все демоны земли и неба.![]() Изменился строй композиции, которая утратила классическую ясность.

Изменился строй композиции, которая утратила классическую ясность.

В Пергамском фризе — противники так тесно сражаются, что масса подавила пространство, и все фигуры так сплетены, что образуют бурное месиво тел, правда все ещё классически прекрасных. Прекрасны олимпийцы, прекрасны и их враги. Но гармония духа колеблется. Искажены страданием лица, видны глубокие тени в глазных орбитах, змеевидно разметавшиеся волосы… Олимпийцы ещё торжествуют над силами подземных стихий, однако победа эта ненадолго — стихийные начала грозят взорвать стройный, гармонический мир.

Русский писатель И. С. Тургенев, осмотрев в 1880 году обломки рельефа, только что привезенные в Берлинский музей, так выразил свои впечатления от Пергамского алтаря: «Посередине всего фронтона Зевс (Юпитер) поражает громоносным оружием, в виде опрокинутого скипетра, гиганта, который падает стремглав, спиною к зрителю, в бездну; с другой стороны — вздымается ещё гигант, с яростью на лице, — очевидно, главный борец, — и, напрягая свои последние силы, являет такие контуры мускулов и торса, от которых Микеланджело пришел бы в восторг. Над Зевсом богиня победы парит, расширяя свои орлиные крылья, и высоко вздымает пальму триумфа; бог солнца, Аполлон, в длинном легком хитоне, сквозь который ясно выступают его божественные, юношеские члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя конями, такими же бессмертными, как он сам; Эос (Аврора) предшествует ему, сидя боком на другом коне, в перехваченной на груди струистой одежде, и, обернувшись к своему богу, зовет его вперед взмахом обнаженной руки; конь под ней так же — и как бы сознательно — оборачивает назад голову; под колесами Аполлона умирает раздавленный гигант — и словами нельзя передать того трогательного и умиленного выражения, которым набегающая смерть просветляет его тяжелые черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, тоже умирающая рука есть чудо искусства, любоваться которым стоило бы того, чтобы нарочно съездить в Берлин…

Над Зевсом богиня победы парит, расширяя свои орлиные крылья, и высоко вздымает пальму триумфа; бог солнца, Аполлон, в длинном легком хитоне, сквозь который ясно выступают его божественные, юношеские члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя конями, такими же бессмертными, как он сам; Эос (Аврора) предшествует ему, сидя боком на другом коне, в перехваченной на груди струистой одежде, и, обернувшись к своему богу, зовет его вперед взмахом обнаженной руки; конь под ней так же — и как бы сознательно — оборачивает назад голову; под колесами Аполлона умирает раздавленный гигант — и словами нельзя передать того трогательного и умиленного выражения, которым набегающая смерть просветляет его тяжелые черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, тоже умирающая рука есть чудо искусства, любоваться которым стоило бы того, чтобы нарочно съездить в Берлин…

…Все эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростертые крылья, эти орлы, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки, — все эти разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество злобы, и отчаяние, и веселость божественная, и божественная жестокость — все это небо и вся эта земля — да это мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам».

К концу II века до нашей эры Пергамское царство, как и другие эллинистические государства, вступает в полосу внутреннего кризиса и политического подчинения Риму. В 146 году до нашей эры пал Карфаген. То было переломным событием. Позднее Рим завладел Грецией, до основания разрушив Коринф. В 30 году до нашей эры в состав Римской державы вошел и Египет. С этого времени культура Пергамского государства больше не приносит столь богатых плодов, поскольку оно сходит на положение одной из римских провинций.

Хорошо представляю потрясение Карла Хуманна (инженер, который открыл алтарь). А теперь еще знаю, что первоначально все фигуры были раскрашены, многие детали — позолочены.

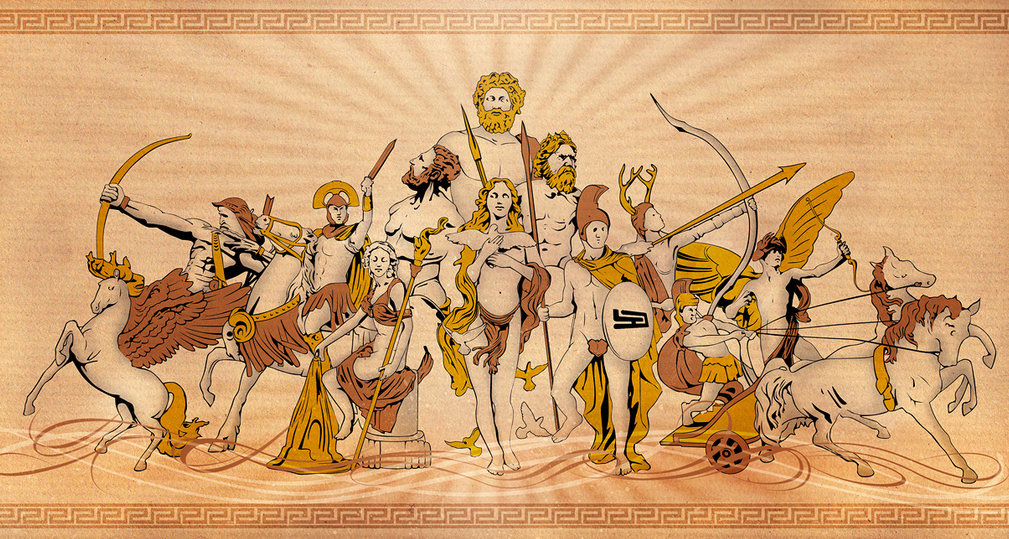

Вариант сюжета Пергамского алтаря предложенный Андрей Александер no comments, помогает ярче представить сюжет.

Сокровища музея Пергамон. Пергамский Алтарь.

Алтарь Зевса из Пергама… Казалось бы, что нового можно рассказать о сооружении, которое вот уже две тысячи и двести лет поражает умы наблюдателей, впечатляя и восхищая? Алтарь по праву считается одной из жемчужин Музейного Острова в Берлине. Он хранится в музее Пергамон, здание которого было возведено специально для того, чтобы вместить это удивительное сооружение. Я расскажу о том, что представляется взгляду посетителя в первом зале экспозиции классических древностей, о логике художественного оформления Алтаря и о той второй жизни, которую Алтарь получил в наши дни. Поэтому, если Вам по душе романтика удивительных археологических открытий и знакомые с детства персонажи древнегреческих мифов,

Он хранится в музее Пергамон, здание которого было возведено специально для того, чтобы вместить это удивительное сооружение. Я расскажу о том, что представляется взгляду посетителя в первом зале экспозиции классических древностей, о логике художественного оформления Алтаря и о той второй жизни, которую Алтарь получил в наши дни. Поэтому, если Вам по душе романтика удивительных археологических открытий и знакомые с детства персонажи древнегреческих мифов,

за мной, читатель!

Когда стоишь у подножия огромной мраморной лестницы в пространном зале музея со стеклянным потолком, то первое, что приходит в голову, это вопрос, а где же, собственно, сам алтарь? И, лишь чуточку освоившись, понимаешь, что все это мраморное великолепие с колоннами, ступенями и хитросплетением тел фриза он есть. Разумеется, алтарь, стол на котором сжигались подношения, располагался внутри, однако он не сохранился, и Алтарем условно принято называть всё монументальное сооружение. Сразу оговорюсь, перед нами лишь Полномасштабная реконструкция, и потребуется некая доля воображения, чтобы представить себе то, каким Алтарь был когда-то. В зале музея он собран лишь наполовину, но благодаря зеркальной стене, у зрителя создается ощущение, что он видит перед собой весь памятник целиком.

В зале музея он собран лишь наполовину, но благодаря зеркальной стене, у зрителя создается ощущение, что он видит перед собой весь памятник целиком.

В оригинале его массивная платформа была почти квадратной: 36,44 метра в ширину и 34,20 в длину. На реконструкции пять ступеней, поднимающихся с платформы, поддерживают монументальный пьедестал, стороны которого покрыты фризом. Этот грандиозный скульптурный фриз составляет 120 метров в длину и обрамлял когда-то весь алтарь по периметру. Над фризом возвышается колоннада, состоящая из изысканных колонн с ионическими капителями и профилированными базами, колонны поддерживают украшенный орнаментом антаблемент. Изначально крыша была увенчана скульптурами скачущих квадриг, грифонами, кентаврами и фигурами богов.

Пергамский алтарь, реконструкция.

Историческая справка:

Пергамский алтарь был воздвигнут в честь победы, одержанной в 228 году до н.э. армией царя Аттала I над варварами-галлами (галатами). Галлы были воинствующим кельтским племенем, вторгшимся из Европы в Малую Азию. Могущественные сирийские цари, считавшие себя наследниками Александра Великого, чтобы не идти на риск сражения, предпочитали платить им дань. Очередной целью галлы выбрали Пергам, небольшое, но очень богатое государство, показавшееся им легкой добычей. Пергамский царь Аттал I, отказавшись платить дань галлам, возглавил свою армию и дал им бой. Хотя пергамцы уступали галлам в численности, их техническое оснащение было куда как лучшим. Поэтому в битве, что состоялась у истоков Каика, они наголову разгромили галлов.

Могущественные сирийские цари, считавшие себя наследниками Александра Великого, чтобы не идти на риск сражения, предпочитали платить им дань. Очередной целью галлы выбрали Пергам, небольшое, но очень богатое государство, показавшееся им легкой добычей. Пергамский царь Аттал I, отказавшись платить дань галлам, возглавил свою армию и дал им бой. Хотя пергамцы уступали галлам в численности, их техническое оснащение было куда как лучшим. Поэтому в битве, что состоялась у истоков Каика, они наголову разгромили галлов.

Логика художественного оформления Алтаря такова, что царь Аттал I, память о чьей славной победе увековечил Алтарь, принадлежал к династии Атталидов. Родоначальником этой династии считался Телеф, который был сыном прославленного в мифах Геракла. Правители Пергама почитали Телефа, как своего предка; от его мифологических деяний, и его роли основателя Пергамского царства они вели свою легитимность как правителей. Сюжету мифа о Телефе посвящен Малый фриз Алтаря, расположенный по внутреннем святилище. Подробнее о нем я расскажу чуть ниже.

Подробнее о нем я расскажу чуть ниже.

Большой фриз, обрамлявший Алтарь, имеет высоту 2 метра 30 см и целиком покрыт сценами гигантомахии – битвы олимпийских богов с гигантами. Гигантомахия была популярным сюжетом для произведений греческого искусства эллинистического периода. Как известно, на исход этой грандиозной битвы повлияло участие в ней Геракла, поэтому он, как сын Зевса и отец Телефа, является здесь ключевым звеном, логически связывающим оба фриза.

Давайте рассмотрим Большой фриз подробнее. К сожалению, время сохранило не все его фрагменты, поэтому нам остается только представить, как фриз мог когда-то выглядеть.

Фрагмент восточного фриза, горельеф изображает (слева направо) Алкионея, Афину, Гею и Нику.

Характерной чертой фриза является одновременность запечатленных событий. Грандиозные фигуры, переплетенные в битве, словно бы схвачены в единый момент, все сцены полны драматической напряженности и нарастающего движения. Прежде всего, этот фриз интересен тем, что практически любой персонаж, а их более ста, может быть узнан. Напомню, что боги Олимпа во главе с Зевсом сражались с гигантами, детьми Геи, которых она породила из капель крови свергнутого Кроном Урана. Это были чудовищные змееногие великаны, обладавшие страшной силой, которые хотели отнять у богов – олимпийцев их власть над миром. Гея сделала своих детей неуязвимыми для оружия богов, и лишь смертный, согласно мифу, мог лишить гиганта жизни. Таким смертным и стал Геракл, чье участие в этой битве и решило её исход. Сын Зевса, он сражался на стороне богов, плечом к плечу со своим отцом. Его стрелы, наполненные ядом Лернейской гидры, унесли жизни многих великанов. К сожалению, фигура Геракла не сохранилась. Мы знаем, что он был запечатлен на восточной стороне фриза только благодаря фрагменту шкуры Немейского льва, трофея первого подвига, в которой его изображали.

Напомню, что боги Олимпа во главе с Зевсом сражались с гигантами, детьми Геи, которых она породила из капель крови свергнутого Кроном Урана. Это были чудовищные змееногие великаны, обладавшие страшной силой, которые хотели отнять у богов – олимпийцев их власть над миром. Гея сделала своих детей неуязвимыми для оружия богов, и лишь смертный, согласно мифу, мог лишить гиганта жизни. Таким смертным и стал Геракл, чье участие в этой битве и решило её исход. Сын Зевса, он сражался на стороне богов, плечом к плечу со своим отцом. Его стрелы, наполненные ядом Лернейской гидры, унесли жизни многих великанов. К сожалению, фигура Геракла не сохранилась. Мы знаем, что он был запечатлен на восточной стороне фриза только благодаря фрагменту шкуры Немейского льва, трофея первого подвига, в которой его изображали.

Восточный фриз, вид с лестницы.

Фриз продолжается и на сторонах грандиозной лестницы, сужаясь, по мере взлета ступеней. Здесь, мы находим интересную деталь: лестница будто встроена в сюжет фриза. Боги и гиганты буквально взбираются по ступеням, опираются на них коленями или же лежат на них.

Боги и гиганты буквально взбираются по ступеням, опираются на них коленями или же лежат на них.

Фрагмент Западного фриза, лестница.

Ни одна группа фигур здесь не похожа на другую, различны их позы, а одеяния, прически и даже детали обуви проработаны до мелочей. К сожалению, до нас не дошло имя мастера спроектировавшего этот удивительный фриз. Единственная надпись на южной стороне ступеней называет имя Теорета, возможно, трудившегося над соответствующим фрагментом. Сохранившиеся имена других художников, создававших Алтарь, говорят нам, что они прибывали из ведущих центров искусства эллинистического мира. Очевидно, мастерам помогали их ученики, жрецы и те, кто разрабатывали тематическую и композиционную структуру этого необычайно длинного фриза.

А сейчас я предлагаю вам перенестись в Москву, в ГМИИ им. Пушкина, где в настоящее время вниманию посетителей представлен очень интересный проект Андрея Александера, посвященный сюжетам Пергамского алтаря. Автор, художник и мим, позиционирует свой проект как многоплановую художественную реконструкцию, которая является попыткой воссоздать рельеф Восточного фриза. Проект под названием «Гиганты против богов» позволяет зрителю увидеть, как величественно мог выглядеть фриз когда-то.

Проект под названием «Гиганты против богов» позволяет зрителю увидеть, как величественно мог выглядеть фриз когда-то.

Я расскажу о сюжетах Восточного фриза на примере этих реконструкций.

Начнем с левого края, и будем двигаться вдоль фриза вправо. Здесь трехликая Геката, богиня путей и перекрестков, колдовства и магии, сопровождаемая одним из своих псов, вооруженная факелом, мечем и копьем, сражается против змееногого гиганта Клития, занесшего над головой каменную глыбу. Справа, вооруженная луком и стрелами, богиня охоты Артемида противостоит вооруженному мечем и щитом нагому великану, предположительно Оту. Между ними охотничий пес Артемиды кусает другого гиганта за шею.

Лето, мать Аполлона и Артемиды, вооруженная пылающим факелом, побивает великана с животными чертами в облике. Справа Аполлон, бог врачевания и прорицания, ранил гиганта Эфиальта своей стрелой.

Богиня плодородия Деметра, вооруженная факелом, чье изображение на оригинальном фризе утрачено, скорее всего занимала это место.

Супруга Зевса Гера правит квадригой (по атрибуции Пергамского музея). Её крылатые кони ассоциировались с четырьмя ветрами: Нотом, Бореем, Зефиром и Эвром. Согласно замыслу Александера, квадригой правит Ирида, а Гера, вооруженная копьем, сражает гиганта.

Думаю, выбор восточного фриза не случаен – ведь именно здесь появляется Геракл, персонаж, объединяющий оба фриза Алтаря. Тот, чья фигура на оригинальном фризе практически полностью утрачена, натягивает тетиву своего лука. Он целится в грудь Алкионея, самого могучего из гигантов, которого держит Афина Паллада (их мы увидим дальше). Согласно мифу, битва случилась на Флегрейских полях, лежавших на Халкидском полуострове Паллене. Гея, мать гигантов, дала им целебное средство, сделавшее их неуязвимыми для оружия богов. Убить гиганта мог лишь смертный, коим на тот момент был Геракл. Алкионей, сраженный его стрелой, не мог умереть на Паллене, здесь он был бессмертен. Гераклу пришлось взвалить его на свои плечи и унести с Паллены, за пределами которой тот и скончался.

Справа от Геракла громовержец Зевс, вооруженный молниями, сражается против предводителя гигантов Порфириона и двух его младших соратников. Зевсу помогает его орёл.

Афина, дочь Зевса, держит за волосы гиганта Алкионея, которого готов сразить стрелой Геракл. Задача Афины – оторвать противника от земли, тем самым лишив его неуязвимости. Справа Гея, которая просит Афину пощадить её сына. Над ней крылатая фигура богини победы Ники.

Арес, бог войны, правит колесницей, его кони встали на дыбы над лежащей фигурой крылатого гиганта.

Полнота картины пусть и художественно воссозданного восточного фриза впечатляет не меньше, чем сам алтарь. Это замечательное полотно длиной 25 метров можно увидеть в ГМИИ им. Пушкина до 21 июля 2013 года.

Между прочим, в ГМИИ им. Пушкина есть несколько слепков, сделанных с Большого Пергамского фриза. В 1941 году, национал-социалистские власти распорядились закопать его в сырую глинистую почву под военным складом, который сгорел при очередной бомбёжке Берлина. В 1945 году советские оккупационные власти вывезли(!) Пергамский алтарь в СССР, но не как трофей, а как экспонат, требующий срочной реставрации, которую и произвели специалисты Эрмитажа. С 1945 по 1958 годы Алтарь хранился в Эрмитаже. А в 1958 году алтарь Зевса, как и многое другое, жестом доброй воли Хрущева был возвращён Германии, и вернулся в Берлин. При этом была достигнута договорённость, что специально для СССР будет изготовлена гипсовая копия.

В 1945 году советские оккупационные власти вывезли(!) Пергамский алтарь в СССР, но не как трофей, а как экспонат, требующий срочной реставрации, которую и произвели специалисты Эрмитажа. С 1945 по 1958 годы Алтарь хранился в Эрмитаже. А в 1958 году алтарь Зевса, как и многое другое, жестом доброй воли Хрущева был возвращён Германии, и вернулся в Берлин. При этом была достигнута договорённость, что специально для СССР будет изготовлена гипсовая копия.

А теперь вернемся в Пергамон. В наши дни подняться по величественным мраморным ступеням наверх, в святилище, где когда-то стоял алтарь, может любой желающий. Однако прежде во время религиозных церемоний это было позволено только нескольким избранным (жрецам, членам царского дома и эмиссарам). Наверху, за колоннадой, расположен открытый дворик, где когда-то находился алтарь, сейчас центр его украшает превосходный мозаичный пол.

Хотя подобные внутренние пространства обычно покрывались фресками, здесь, как уже было сказано, находится Малый фриз, или фриз Телефа, который последовательно, словно огромная каменная книга, рассказывает историю отца-основателя Пергама.

Хотя существовало несколько вариантов этой легенды, современные эллинистические мифологи распространяли тот вариант, который делал Пергамскую версию наиболее интересной. Значение мифа было частью тщательно структурированной пропаганды, призванной подчеркнуть в глазах современников неразрывную связь между событиями мифов и их собственной историей. Жители Пергамона именовали себе «Телефидами», потомками Телефа.

Несмотря на то, что многие фрагменты Малого Фриза также утрачены, опираясь на древние версии этой истории, мы можем восстановить последовательность событий.

Миф о Телефе.

Однажды оракул Аполлона в Дельфах предсказал царю Аркадии Алею, что потомки, рожденные его дочерью, могут причинить ему вред. Для того, чтобы избежать этой опасности, Алей сделал свою дочь Авгу жрицей Афины, пригрозив ей смертью, если она лишится целомудрия. Геракл, гостивший у Алея, сумел соблазнить Авгу, и в результате их тайной связи родился мальчик, которому дали имя Телеф. Чтобы упредить предреченное оракулом зло, Алею пришлось отречься от своей дочери. Авгу посадили в лодку с парусом и отдали на волю волн. В конце концов лодка причалила к берегам Мисии, где её увидели слуги царя Мисии Тевфранта. Тевфрант принял Авгу и сделал её своей приемной дочерью, а в благодарность за её чудесное спасение, основал в Мисии культ Афины.

Чтобы упредить предреченное оракулом зло, Алею пришлось отречься от своей дочери. Авгу посадили в лодку с парусом и отдали на волю волн. В конце концов лодка причалила к берегам Мисии, где её увидели слуги царя Мисии Тевфранта. Тевфрант принял Авгу и сделал её своей приемной дочерью, а в благодарность за её чудесное спасение, основал в Мисии культ Афины.

В это время Алей, столкнувшись с проблемой, что делать с маленьким сыном, отнятым у Авги, не нашел ничего лучше, как оставить его в платановой роще у храма. Там мальчика обнаружил Геракл.

Возмужав, Телеф выполнил страшное предсказание Оракула и однажды убил братьев своей матери, детей Алея. Царь узнал в нем сына своей дочери и Телеф, осыпаемый проклятиями, вынужден был покинуть страну. Наконец, он прибыл ко двору Тевфранта в Мисии, где помог Тевфранту изгнать афаретида Идаса, претендовавшего на трон мисийской Тевфрании, и за эту услугу Тевфрант отдал ему в жены Авгу. Она не узнала Телефа, а тот тоже не признал в ней свою мать. Во время его свадьбы с Авгой, священная змея, посланная Афиной, поведала истину о том, что они – мать и сын. Тогда Тевфрант отдал сыну Авги в жены свою дочь и сделал его наследником престола.

Во время его свадьбы с Авгой, священная змея, посланная Афиной, поведала истину о том, что они – мать и сын. Тогда Тевфрант отдал сыну Авги в жены свою дочь и сделал его наследником престола.

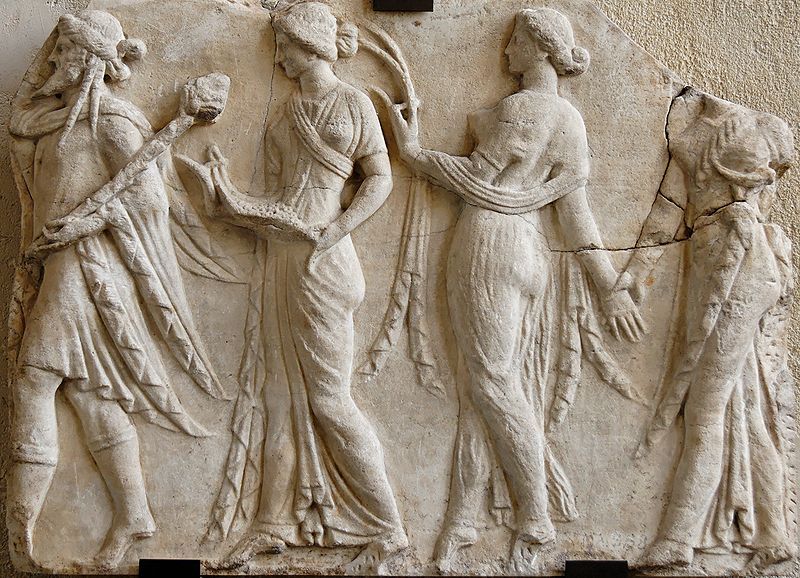

Телеф и Авга, фрагмент Малого фриза.

Последующие сцены барельефа рассказывают о деяниях Телефа как царя Мисии.

Среди прочего, греки во время правления Телефа, наугад плывшие в Трою, приплыли в Мисию, где высадились на берег и стали опустошать страну, приняв ее за Троаду. Телеф оказал пришельцам яростное сопротивление и даже обратил их в бегство. Тогда на помощь своим соратникам пришли Ахилл и Патрокл, при появлении которых Телеф оставил поле боя. Перед отплытием из Авлиды греки принесли жертвы Дионису, а Телеф не успел этого сделать. Неожиданно выросшая из земли лоза заставила его споткнуться и упасть, и Ахилл, воспользовавшись этим, ранил Телефа в бедро своим знаменитым копьем — свадебным подарком Хирона его отцу Пелею.

Поняв свою ошибку, греки снова вышли в море, где их флот разбросала насланная Герой ужасная буря, после которой, оказавшись в одиночестве, каждый корабль отправился к родным берегам. Рана Телефа никак не заживала, доставляя огромные страдания, и Аполлон объявил ему, что вылечить его может лишь тот, кто его ранил. Тогда Телеф под видом нищего отправился в Микены, где греческие вожди готовились к новому походу против Трои. По совету микенской царицы Клитеместры, которой доверился Телеф, он выхватил из колыбели ее маленького сына Ореста и, угрожая убить младенца, потребовал помощи у Агамемнона. Ранее оракул предупредил микенского царя, что греки могут достичь Трои только при содействии Телефа, поэтому он охотно согласился помочь ему, но при условии, что тот поведет греческий флот к Трое. Согласие было достигнуто, и Агамемнон обратился к Ахиллу с просьбой исцелить Телефа. Ахилл заявил, что не умеет врачевать, однако Одиссей догадался, что Аполлон имел в виду не Ахилла, а его копье. Тогда Ахилл соскреб ржавчину со своего копья и присыпал ею рану, и через несколько дней она полностью зажила. Телеф показал грекам морской путь к Трое, а по возвращении домой основал Пергам.

Рана Телефа никак не заживала, доставляя огромные страдания, и Аполлон объявил ему, что вылечить его может лишь тот, кто его ранил. Тогда Телеф под видом нищего отправился в Микены, где греческие вожди готовились к новому походу против Трои. По совету микенской царицы Клитеместры, которой доверился Телеф, он выхватил из колыбели ее маленького сына Ореста и, угрожая убить младенца, потребовал помощи у Агамемнона. Ранее оракул предупредил микенского царя, что греки могут достичь Трои только при содействии Телефа, поэтому он охотно согласился помочь ему, но при условии, что тот поведет греческий флот к Трое. Согласие было достигнуто, и Агамемнон обратился к Ахиллу с просьбой исцелить Телефа. Ахилл заявил, что не умеет врачевать, однако Одиссей догадался, что Аполлон имел в виду не Ахилла, а его копье. Тогда Ахилл соскреб ржавчину со своего копья и присыпал ею рану, и через несколько дней она полностью зажила. Телеф показал грекам морской путь к Трое, а по возвращении домой основал Пергам.

Алтарь Зевса на протяжении многих веков впечатлял потомков. Римлянин Луций Ампелий в своей «Книге о том, что достойно запоминания (Liber memorialis 8,14)» описывал Большой Пергамский Алтарь так: «Pergamo ara marmorea magna, alta pedes quadraginta cum maximus sculpturis; continent autem gigantomachiam.» — («В Пергамоне есть большой мраморный алтарь, высотой в сорок футов(?), с удивительными скульптурами, и целиком он окружен сценами битвы гигантов»). Когда Ампелий писал эти строки, Алтарю было уже около четырехсот лет.

Однако, всего несколько столетий спустя, об этом удивительном сооружении уже ничто не напоминало. И лишь руины, оставшиеся от верхнего и нижнего города, могли бы впечатлить эксцентричного путешественника, решившего включить посещение Пергама в свой маршрут.

Модель Пергама, реконструкция.

Алтарь был обнаружен вновь в 1871 году немецким инженером Карлом Хуманном, работавшим в то время по приглашению турецкого правительства над строительством дорог. Он отправил в Берлин несколько обнаруженных им рельефов, которые, как он полагал, изображают сцены битвы «с людьми, лошадьми и дикими животными», и были созданы, по его мнению, для храма Минервы в Пергамоне.

Он отправил в Берлин несколько обнаруженных им рельефов, которые, как он полагал, изображают сцены битвы «с людьми, лошадьми и дикими животными», и были созданы, по его мнению, для храма Минервы в Пергамоне.

Отправленные рельефы поначалу прошли в Берлине практически незамеченными. В конце концов, они привлекли к себе внимание археолога и директора коллекции скульптуры Королевских музеев Берлина Александра Конзе, который ими заинтересовался, но лишь со временем понял, какая связь между описанием Ампелия и фрагментами рельефа, хранящимися в так называемом Зале Славы Старого Музея. Конзе немедленно отправил сообщение Хуманну, что ему следует поискать другие рельефы. Спустя год, в сентябре 1878, Берлинский Музей, официально уполномоченный турецкими властями, приступил к раскопкам цитадели Пергамона, а Карл Хуманн, человек, который вновь нашел Пергам, был назначен заведующим миссией, но это уже совсем другая история…

Я надеюсь, что мой рассказ позволил получить некоторое представление об Алтаре тем, кому ещё не довелось его увидеть, и, быть может, воодушевит того, кто, располагая несколькими свободными часами в Берлине, захочет посетить Пергамский музей.

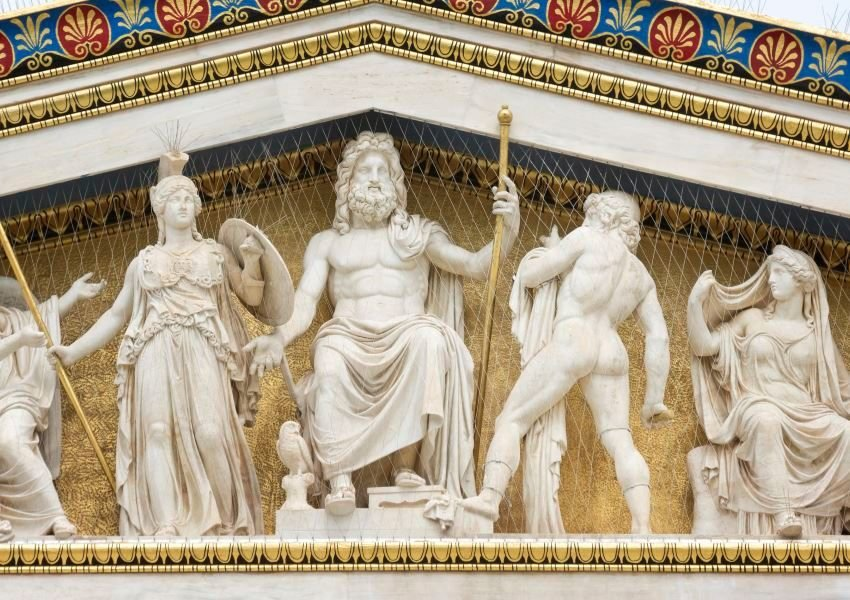

Гера и Зевс, Восточный фриз Парфенона | Фрагмент восточного фриза…

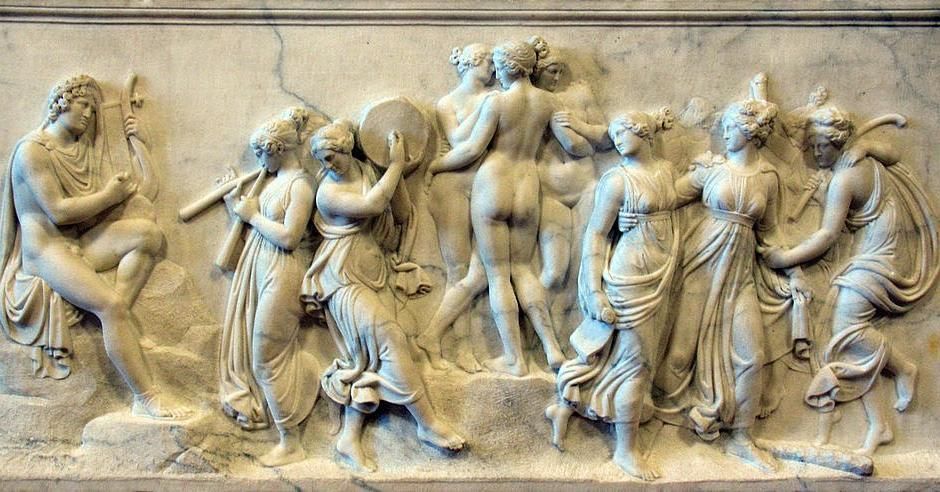

Фрагмент восточного фриза Парфенона, выставленный в галерее Дювин в Британском музее. Это был главный фасад и вход в Парфенон, таким образом, эта часть фриза изображала кульминацию Панафинейской процессии со жрицами, мудрецами и героями, собравшимися перед двенадцатью главными олимпийскими богами и богинями (отличающимися тем, что изображены сидящими в более крупном масштабе). чем у смертных; к сожалению, их головы здесь повреждены, но трое из них сохранились в гораздо лучшем состоянии в Афинах). В самом центре группа смертных держит в руках «пеплос», новое одеяние для образа Афины, на кульминационной церемонии процессии.

Знаменитый фриз Парфенона был самым грандиозным из когда-либо задуманных, образуя непрерывную полосу скульптурного рельефного повествования по периметру внутренней части (целлы) храма. Таким образом, его было труднее всего увидеть, поскольку он был установлен высоко внутри колоннады и изначально был богато окрашен, чтобы его было лучше видно из такого отдаленного, затененного места.

Все четыре стороны составляли единый непрерывный сюжет, Панафинейское шествие, проводившееся каждые четыре года в честь Храма и богини-покровительницы города Афины. Он начинается с западной стороны с подготовки различных всадников, затем проходит на восток вдоль обеих длинных сторон, северной и южной, прежде чем завершиться группой сидящих божеств на восточной стороне (над бывшим главным входом). Процессия в основном состоит из лошадей и всадников, перед которыми стоят колесницы, музыканты, подношения и жертвенные животные (все эти последние группы больше всего пострадали во время взрыва 1687 года).

Фриз оставался почти завершенным и в хорошем состоянии, и Жак Керри нарисовал большую его часть в 1674 году. Лишь тринадцать лет спустя случилась катастрофа, когда венецианский снаряд разнес на части турецкий пороховой склад в Патеноне. Внутренняя часть храма была в основном снесена, оставив большую часть фриза на уровне земли, где многое было потеряно из-за охотников за сувенирами, сжигателей извести и случайного вандализма до прибытия команды Элгина.

Скульптуры, уцелевшие после взрыва 1687 года, в основном были вывезены агентами лорда Элгина в 1800-х годах и отправлены в Лондон, где и находятся до сих пор. Однако ему пришлось оставить большую часть западного фриза на месте Парфенона, где они оставались до конца 19 века.90-е. Слепки, сделанные командой Элгина, показывают, что западный фриз пострадал от выветривания и загрязнения воздуха. Сейчас он отреставрирован и выставлен в новом музее Акрополя в Афинах. Значительные участки северного, восточного и южного фризов также остались в Афинах.

Скульптуры Парфенона (фронтоны, метопы и фризы) остаются общепризнанными как наиболее совершенные (как с точки зрения технического мастерства, так и с точки зрения красоты дизайна) схемы архитектурной скульптуры из когда-либо реализованных. То, что так много было утеряно (в частности, поскольку здание оставалось практически нетронутым и непрерывно использовалось до 1687 года), является трагедией, судя по тому, что осталось.

Непрерывная горельефная скульптура – Музей истории и культуры афроамериканцев

Фриз Парфенона: непрерывная горельефная скульптура

Фриз Парфенона — это непрерывная горельефная скульптура по верхнему периметру Парфенона в Афинах. На нем изображено Панафинейское шествие или фестиваль, который был грандиозным празднованием Афины, проводившимся каждые четыре года в Древней Греции. В Британском музее хранится большая часть фриза, снятого с Парфенона лордом Элджином в начале 1800-х годов.

Что изображено на фризе Парфенона?

Источник изображения: greece.orgПо мнению экспертов, на фризе изображен Великий, более сложный праздник рождения богини, который отмечался в Древней Греции каждый четвертый год, начиная с 566 г. до н.э. Афинские граждане были единственными, кому было разрешено присутствовать на фестивале, который считался крупным националистическим событием.

Парфенон — одно из самых известных зданий Древней Греции. Афины известны своим высоким сооружением, посвященным богиня Афина , которая возвышается над древним городским акрополем. Оригинальные фризы, которые были частью экстерьера здания, выставлены в Британском музее. Считается, что на фризах Парфенона изображена группа мужчин и лошадей. Это было частью популярного Панафинейского праздника, посвященного рождению Афины. В результате этого фестиваля статуя Афины Парфенос была перекрашена. Ученые считают всадников на фризе Парфенона греческими героями.

Афины известны своим высоким сооружением, посвященным богиня Афина , которая возвышается над древним городским акрополем. Оригинальные фризы, которые были частью экстерьера здания, выставлены в Британском музее. Считается, что на фризах Парфенона изображена группа мужчин и лошадей. Это было частью популярного Панафинейского праздника, посвященного рождению Афины. В результате этого фестиваля статуя Афины Парфенос была перекрашена. Ученые считают всадников на фризе Парфенона греческими героями.

Значение этого очевидно: это подразумевает их статус богов или, по крайней мере, героев греческой мифологии. Всадники изображены обнаженными, как это типично для греческого героя, и идеализированы в глазах тех, кому поручено их изобразить. Вслед за эргастинцами в десяти афинских племенах с правом голоса было по одному от каждого одноименного героя. Греческое искусство часто изображает богов и богинь афинского пантеона в очень похожих позах и образах. Это связано в первую очередь с тем, что визуальные образы находились под сильным влиянием древних культур. По мнению ученых, и смертные, и боги на фризе Парфенона имеют определенные общие черты. Считается, что это сходство было сделано для усиления божественности и представления о всадниках на Марафоне. Содержание парфенона должно было быть как священным, так и политически заряженным.

По мнению ученых, и смертные, и боги на фризе Парфенона имеют определенные общие черты. Считается, что это сходство было сделано для усиления божественности и представления о всадниках на Марафоне. Содержание парфенона должно было быть как священным, так и политически заряженным.

Фриз Парфенона — древнее произведение греческого искусства, которое считается одним из самых узнаваемых и знаковых. На изображении изображено религиозное шествие и, согласно традиционной интерпретации, оно изображает Панафинейский праздник, который ежегодно отмечался в день рождения Афины. Фризы и метопы изображают эпизоды из греческого мифа, а фронтон изображает религиозную процессию в Афинах. Статуя Афины Парфенос, которая, как считается, была посвящена в 438 г. до н.э., до сих пор стоит на том же месте, где она была построена, и является одним из самых узнаваемых сооружений в Афинах.

Какие четыре темы представлены на дорическом фризе Парфенона?

Дорический фриз Парфенона представляет собой непрерывный скульптурный фриз, который проходит по внешней стороне Парфенона. На фризе изображена Панафинейская процессия, которая была ежегодным событием в году в древних Афинах года, когда в храм Афины на Акрополе несли новый пеплос (плащ). Четыре темы, представленные на фризе: 1) боги и богини Олимпа; 2) молодые афинские мужчины и женщины, участвовавшие в процессии; 3) животные, забитые в рамках мероприятия; и 4) обычные люди, пришедшие посмотреть на шествие.

На фризе изображена Панафинейская процессия, которая была ежегодным событием в году в древних Афинах года, когда в храм Афины на Акрополе несли новый пеплос (плащ). Четыре темы, представленные на фризе: 1) боги и богини Олимпа; 2) молодые афинские мужчины и женщины, участвовавшие в процессии; 3) животные, забитые в рамках мероприятия; и 4) обычные люди, пришедшие посмотреть на шествие.

Парфенон: Храм Ва

Фризы, украшающие Парфенон, показывают ход вооруженного конфликта. Фриз Парфенона можно найти на стене храма Парфенона в верхней части верхнего края. На фризе изображена колесница с всадниками, музыкантами и животными. Дорические особенности Парфенона включают сплошной скульптурный фриз, заимствованный из ионического ордера, а также четыре ионические колонны, поддерживающие крышу опистодома.

Где восточный фриз Парфенона?

Источник изображения: parthenonfrieze.gr Восточный фриз Парфенона находится в Британском музее в Лондоне, Англия. Она была вывезена из Парфенона в 1801 году лордом Элджином и выставлена в Британском музее с 1816 года.

Она была вывезена из Парфенона в 1801 году лордом Элджином и выставлена в Британском музее с 1816 года.

Американская школа классических исследований публикует «Гесперию» каждый квартал. Hesperia, основанная в 1932 году и посвященная изучению греческой археологии, искусства, эпиграфики, истории и литературы, приветствует заявки от всех ученых, специализирующихся в этих областях. Нет никаких хронологических ограничений на географические пределы; скорее, они являются географическими границами для всего греческого мира.

Восточный фриз Парфенона

Одной из самых узнаваемых и известных особенностей Парфенона является Восточный фриз. Панафинейский праздник ознаменован празднованием дня рождения Афины Панафинейским фризом, который состоит из серии мраморных рельефов , изображающих праздничное шествие. На этом блоке может быть изображен ритуал с присутствием пяти богов и пяти фигур. Ирис, укладывающая волосы, стоит на левом берегу Блока. Рельефы широко признаны знаковыми и хорошо известными, и они выставлены во многих музеях мира.

Что изображено на ионическом фризе Пантеона?

Ионный фриз Пантеона — произведение греческого искусства V века до нашей эры. На ней изображена битва между лапифами и кентаврами. Фриз высечен в высоком рельефе и установлен на фронтоне над входом в Пантеон в Риме.

Он был создан между 443 и 437 г. до н.э., скорее всего, под руководством Фидия.

Эта скульптура из пентелийского мрамора была разработана для изображения верхней части нефов Парфенона. Статуя, скорее всего, была создана между 443 и 437 годами до нашей эры, скорее всего, под руководством Фидия. Фриз можно найти с трех сторон (север, запад и юг). Это изображение конной повозки, музыкантов, жертвенных животных и других фигур, совершающих разнообразные ритуалы. На восточной стороне маленький ребенок протягивает пожилому мужчине сложенную ткань. Что есть на Парфеноне? Парфенон имеет два отдельных фронтона с каждой стороны, которые имеют треугольную форму. Афина, дочь Зевса и Восточного фронтона, родилась из головы отца. Афина и Посейдон вступили в битву за контроль над древней областью Аттики, в которую входил город Афины, на западе. Какие виды фризов встречаются в Храм Парфенон ? Фриз Парфенона — это пентелийская мраморная скульптура на верхнем уровне наоса Парфенона, изображающая арку Парфенона.

Афина, дочь Зевса и Восточного фронтона, родилась из головы отца. Афина и Посейдон вступили в битву за контроль над древней областью Аттики, в которую входил город Афины, на западе. Какие виды фризов встречаются в Храм Парфенон ? Фриз Парфенона — это пентелийская мраморная скульптура на верхнем уровне наоса Парфенона, изображающая арку Парфенона.

Скульптуры Парфенона

Скульптуры Парфенона представляют собой набор фризов, которые изначально были частью Парфенона в Афинах. На фризах изображены различные сцены, в том числе Панафинейская процессия и битва между кентаврами и лапифами. Скульптуры в настоящее время выставлены в Британском музее в Лондоне.

Скульптуры Парфенона — коллекция мраморных архитектурных украшений из храма Афины в Афинах. Между 447 г. до н.э. и 432 г. до н.э. были созданы эти скульптуры с фризом, изображающим процессию Панафинейского праздника, метопы, изображающие битву между кентаврами и лапифами на свадьбе Пирита, а также фигуры богов и мифологических героев. Запрос на постоянное возвращение скульптур Парфенона из коллекции музея впервые был сделан в 1983 году. На данный момент у нас нет никаких контактов с правительством Греции. Любой запрос на получение кредита, сделанный Попечителями, будет рассмотрен (при соблюдении всех обычных условий кредита). Британский музей имеет значительную коллекцию скульптур Парфенона. Древний Египет, персидская, греческая и римская культуры оказали влияние друг на друга. Убранство Парфенона можно найти в музеях по всему миру. Что касается оригинальных скульптур, то примерно половина из них находится в Лондоне.

Запрос на постоянное возвращение скульптур Парфенона из коллекции музея впервые был сделан в 1983 году. На данный момент у нас нет никаких контактов с правительством Греции. Любой запрос на получение кредита, сделанный Попечителями, будет рассмотрен (при соблюдении всех обычных условий кредита). Британский музей имеет значительную коллекцию скульптур Парфенона. Древний Египет, персидская, греческая и римская культуры оказали влияние друг на друга. Убранство Парфенона можно найти в музеях по всему миру. Что касается оригинальных скульптур, то примерно половина из них находится в Лондоне.

Мрамор Парфенона

Мрамор Парфенона, также известный как Мрамор Элгина, представляет собой коллекцию классических греческих мраморных скульптур , созданных под наблюдением архитектора и скульптора Фидия и его помощников в ок. с 447 по 438 г. до н.э.; первоначально для Парфенона. С 1801 по 1812 год агенты Томаса Брюса, 7-го графа Элгина, вывезли около половины уцелевших скульптур Парфенона, а также скульптуры из Пропилей и Эрехтейона. Мраморы были перевезены морем в Великобританию, где с 1817 года они находились в Британском музее в Лондоне.0003

Мраморы были перевезены морем в Великобританию, где с 1817 года они находились в Британском музее в Лондоне.0003

Три набора скульптур, метопы, фризы и фронтоны были созданы для украшения Парфенона между 447 и 432 годами до н.э. Индивидуальные скульптуры в горельефе выполнены из метоп. Они были построены с целью заполнить пространство в самой высокой точке треугольника, чтобы были видны огромные объекты. Только 34 из 115 панелей фриза остались нетронутыми или были полностью заменены. Две страны с наибольшим количеством сохранившихся скульптур — это Лондон и Афины, расстояние между которыми составляет 1500 миль.

Кто украл мрамор Парфенона?

В течение девятнадцатого века агенты Томаса Брюса, 7-го графа Элгина, вывезли примерно половину оставшихся скульптур Парфенона, а также скульптуры Пропилеи и Эрехтейона и перевезли их морем в Британию.

Сколько мраморов в Парфеноне?

Сначала фриз состоял из 115 панелей. Среди них девяносто четыре из них, целых или сломанных.