Тир — что осталось от древнего финикийского города

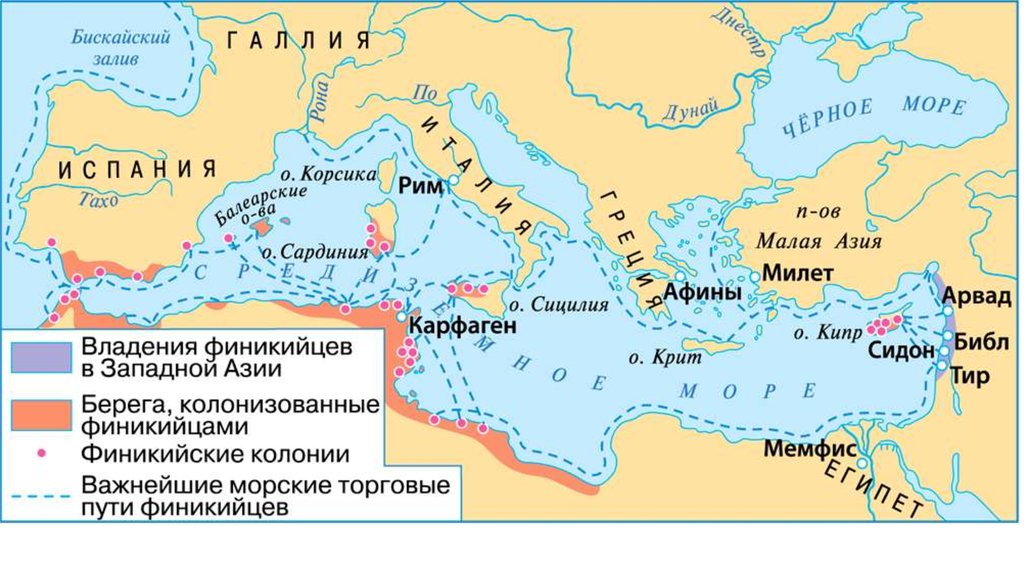

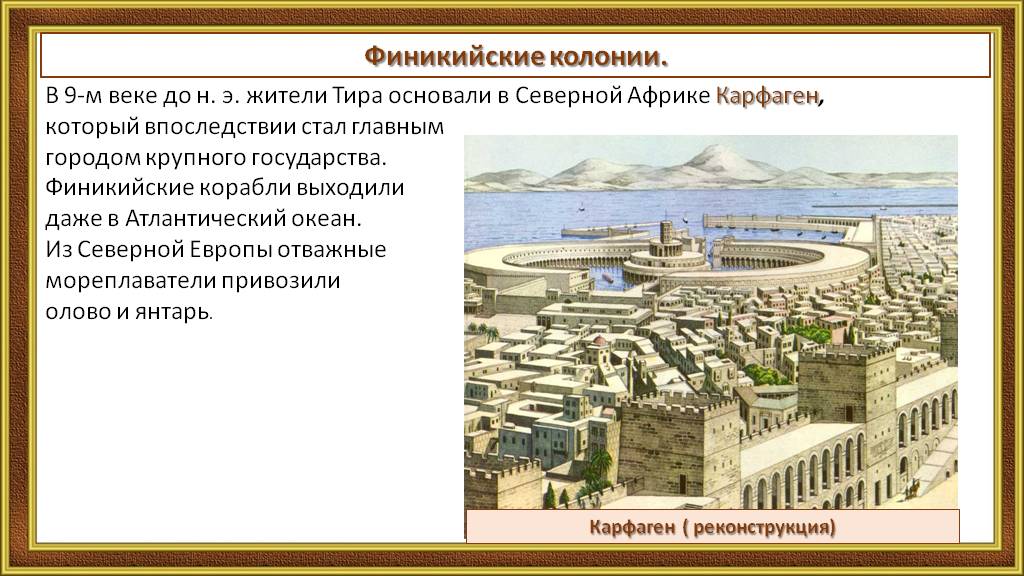

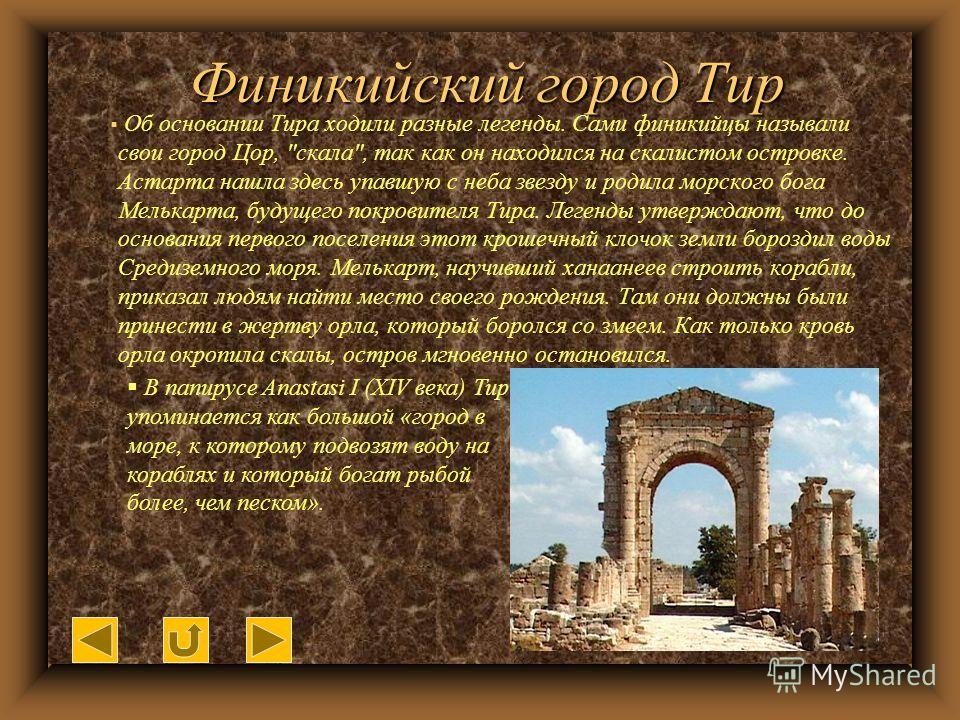

Тир — один из древнейших и самых известных и влиятельных городов Финикии. Именно его жители основали Карфаген, испанский Кадис и множество других колоний по всему Средиземноморью. Но город защищали только скалистые берега острова, на котором он находился и мощные стены, поэтому раз за разом его осаждали крупнейшие державы региона, которые то и дело разрушали город. Сейчас от него осталось немногое, но я готов вам показать руины славного Тира.

Согласно легенде первым остров, на котором появился город Тир, заселил древний герой по имени Усоос. Он окропил его кровью жертвенных птиц, остров прирос ко дну, и это позволило на нем строить. Однако считается, что Тир основали выходцы из соседнего Сидона. Первое упоминание о городе, как о подвластной Древнему Египту территории, сообщается в глиняных табличках XIV века до н.э. Хотя местные жрецы сообщили Геродоту о том, что их город появился в XXVIII веке до н. э.

э.

Город действительно находился на море (на острове) и не имел достаточного количества ресурсов, прежде всего воды. Поэтому часть городских построек находились на материке, расположенном, очевидно, совсем рядом.

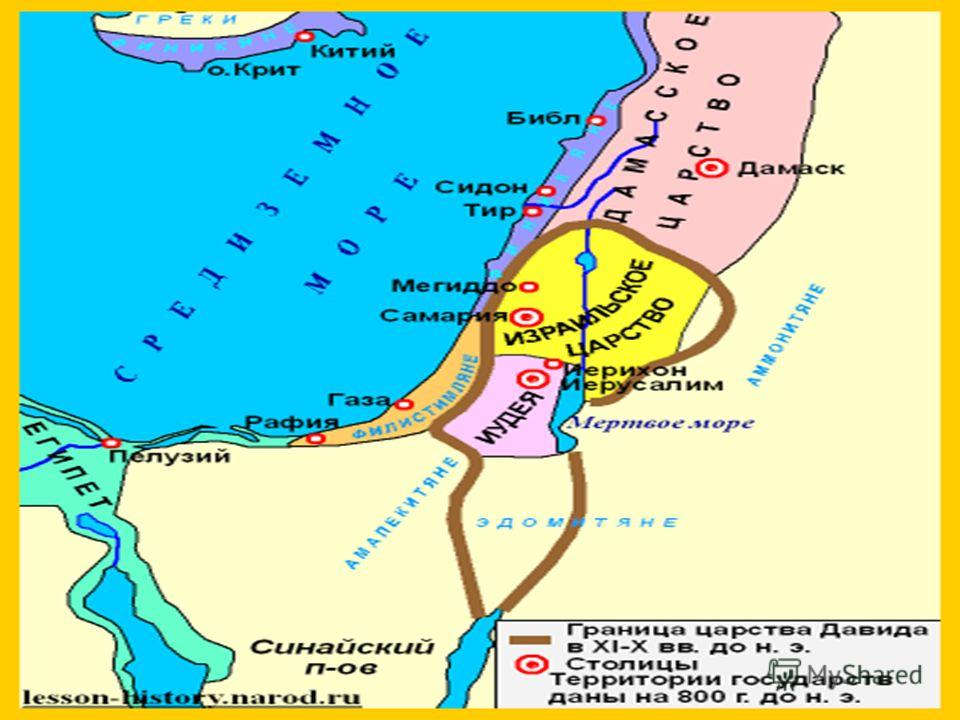

К XII веку до н.э., в борьбе с другими финикийскими городами, Тир набирается влияния и могущества, именно тогда начинается знаменитая эра колонизации финикийцами. В X веке до н.э. жители Тира помогли иудеям построить Храм Соломона. Однако позже город-государство начинают терзать ассирийцы, но тирянам удавалось откупиться от грозных соседей и сохранить формальную независимость. Но уже в VII веке Тир, как и другие финикийские города, подчинился Ассирии. В эти два неспокойные века рабы устроили бунт и перебили всех благородных жителей Тира, выбрав себе царя из своих.

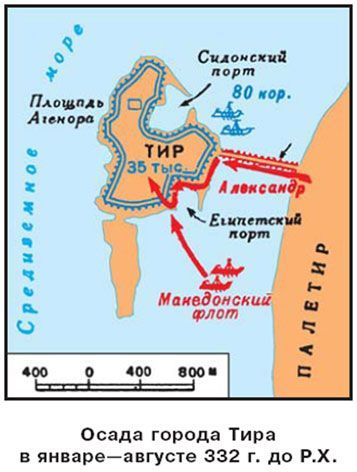

В VI веке до н.э. Тир попытались захватить войска царя Вавилона Навуходоносора, но город выдержал 13-летнюю осаду. Однако в результате этого жители города полностью переселились на остров, окружив себя стенами, на материке, кроме кладбища, не осталось ничего. Но это не помогло, город не мог жить в условиях вечной осады и признал гегемонию Вавилона. Совсем скоро Вавилон стал частью Персидской империи, и Тир безболезненно подчинился новым хозяевам, которые особо не вмешивались во внутренние дела города. Во второй половине IV века сюда пришли войска Александра Македонского, Тир отказался им подчиниться. Судя по всему, именно тогда, в ходе 7-месячной осады Тир перестал быть островом, так как македонцы насыпали перешеек и соединили остров с материков. В любом случае, сейчас, судя по спутниковым картам, сложно поверить, что Тир (ныне ливанский Сур) находился когда-то не на маленьком мысе, а на острове.

Но это не помогло, город не мог жить в условиях вечной осады и признал гегемонию Вавилона. Совсем скоро Вавилон стал частью Персидской империи, и Тир безболезненно подчинился новым хозяевам, которые особо не вмешивались во внутренние дела города. Во второй половине IV века сюда пришли войска Александра Македонского, Тир отказался им подчиниться. Судя по всему, именно тогда, в ходе 7-месячной осады Тир перестал быть островом, так как македонцы насыпали перешеек и соединили остров с материков. В любом случае, сейчас, судя по спутниковым картам, сложно поверить, что Тир (ныне ливанский Сур) находился когда-то не на маленьком мысе, а на острове.

В конце концов город был захвачен и сожжен, а большая часть его жителей стала рабами. После того как империя Александра распалась, Тир стал часть Египта Птолемеев и выдержал еще одну осаду, на этот раз Антигона, правившего Фригией. Впоследствии Тир вошел в состав империи Селевкидов, после ослабления которой, до прихода в регион римлян, на пол века получил независимость.

Во времена Рима город вновь пережил расцвет. В начале нашей эры здесь неделю жил апостол Павел, а при Византии были построены несколько крупных храмов и город стал центром епископства. В VII веке Ближней Восток был захвачен арабами. В 1124 году Балдуину II удается захватить Тир. Войска Саладина попытались отбить город в 1187 году, но им это не удалось. Cчитается, что именно в соборе Тира в 1190 году были захоронены кости предводителя Третьего Крестового похода Фридриха Барбароссы, которые остались после его неудачного бальзамирования. И только в 1291 году Тир у крестоносцев отвоевали египетские мамлюки, после чего Тир, а отныне Сур, потерял свое значение, сохраняясь до наших дней малозначительным прибрежным городом, хоть и с очень богатой историей.

Как уже было сказано, в наши дни Сур на юге Ливана совсем уже не остров, к крупным остаткам былого могущества можно отнести северную Сидонскую гавань, которая сохранилась до наших дней (но выглядит совершенно современно), а также остатки южной Египетской гавани, которые сейчас являются скалистым пляжем.

Сидонский порт Тира

Помимо этого в современном городе есть два участка, сохранившие руины. Это римский ипподром с очень богатым и обширным некрополем, он расположен в районе Эль-Басс, в бывшей материковой части Тира.

Римская дорога через некрополь к ипподрому

На западе, примерно в километре от ипподрома, на юге мыса, бывшего тем самым древним городом, расположен еще один участок, который я вам сейчас и покажу

План археологического парка

Это район южного Египетского порта, здесь между пляжем, кладбищем, военной базой и жилыми домами сохранились кое-какие строения, которые появились здесь не раньше II века до н.э., а может и позже. В любом случае на месте нет никакой информации и описаний, несмотря на то, что это объект ЮНЕСКО.

Заходя внутрь, мы попадаем на Большую аллею, вдоль которой выстроили колонны, она делит этот сектор города на две части. Справа от нее находится еще одна колонная дорога, называемая Малой аллей. Она окружает неизвестное восьмиугольное здание

Она окружает неизвестное восьмиугольное здание

Малая аллея

Следом за восьмиугольным зданием идет Арена, но она необычной прямоугольной формы, кроме того ее окружает множество небольших оштукатуренных комнат, напоминающих гробницы, эти «гробницы», как мне подсказали — резервуары для воды, они окружают арену со всех сторон.

Арена

В целом, ряды трибун хорошо видны, но вот то, что это именно арена — у меня вызывает сомнения

Следом за ареной малопонятные руины — это жилой квартал

Жилой квартал

Таким образом, восьмиугольное здание с Малой аллеей, арена и жилой квартал — это все, что есть в этом месте справа от Большой аллеи. Сама Большая аллея ведет вас к морю, к тому месту, где ранее был южный Египетский порт Тира

Большая аллея

Пляж, когда-то он был частью гавани

Южное побережье Ливана, до границы с Израилем тут всего около 20 км.

Далее мы обходим руины по другой стороне от Большой аллеи. Тут находилась Палестра — гимназиская школа для мальчиков

Палестра

Сразу за школой шло более узнаваемое сооружение — бани

Бани

Бани выдает основание с нишами, через которые подавалось тепло, а также полы из белого мрамора

Тут же немного мозаики

Завершает эту сторону небольшой кусок квартала мастеров по производству стекла

На переднем плане остатки производств стекла

Тут же богатый саркофаг. украшенный головой Медузы Горгоны

Дерево с непонятными плодами

Местный житель

Еще парочка местных

Немного в стороне от этих руин есть еще руины церкви крестоносцев (за восьмиугольным зданием и ареной), но и там от церкви мало что сохранилось. Собственно от города осталось действительно немногое, и все это относится к римскому периоду, византийскому и времени крестоносцев. Однако другим финикийским городам повезло еще меньше. От Сидона, прародителя Тира, не осталось ничего древнее крепостей крестоносцев, в Батруне о финикийцах напоминает только морская стена. Единственное, древний город Библ все еще сохранил остатки финикийских и более ранних (ханаанских) поселений.

Однако другим финикийским городам повезло еще меньше. От Сидона, прародителя Тира, не осталось ничего древнее крепостей крестоносцев, в Батруне о финикийцах напоминает только морская стена. Единственное, древний город Библ все еще сохранил остатки финикийских и более ранних (ханаанских) поселений.

Цена билета на посещение данного места — около 10 000 ливанских фунтов, то есть, примерно 6.5 долларов. Если не ошибаюсь, по этому же билету доступно и посещение ипподрома с некрополем. О нем я расскажу отдельно. Время работы указано как с 8 до 19.00.

Тир и Сидон.Финикийские Китеж-грады. — Этносы — 23 марта — 43469273927

Тир и Сидон. Первые подводно-археологические исследования затонувших городов были проведены в тридцатых годах нашего века. Руководил ими французский археолог Анри Пуадебар. Экспедиция его искала древние порты финикийцев, прославленных городов-государств Тира и Сидона. Узкой полосой протянулась Финикия у подножия Ливанских гор, поросших кедровыми лесами. Уже в IV тысячелетии до н. э. здесь поселились земледельцы и рыболовы. Легенды говорят, что Сидон был самым древним городом Финикии. Сначала это была деревушка, населенная рыбаками (само слово «сидон» в переводе на русский означает «рыба»). В наши дни, спустя несколько тысяч лет, Сидон — это небольшой рыбацкий поселок в республике Ливан (только ныне он называется Сайд). Однако в период расцвета Финикии Сидон был большим укрепленным городом-государством. Его жители не только ловили рыбу, но и совершали далекие морские путешествия, вплоть до Атлантики, добывали пурпур из раковин улитки-багрянки, строили корабли, слава о которых гремела по всему свету. Соседом и соперником Сидона был город Тир. «Богат он рыбой более, чем песком» — сказано о Тире в древнеегипетском папирусе. Библейский пророк Иезикиил, обращаясь к Тиру, говорит о его кораблях: «Из кипарисов сенирских делали тебе доски; кедры Ливана брали, чтобы сделать мачту над тобою. Из дубов башанских делали твои весла; сиденья для твоих гребцов делали из слоновой кости и бука, что с острова Кипра.

Уже в IV тысячелетии до н. э. здесь поселились земледельцы и рыболовы. Легенды говорят, что Сидон был самым древним городом Финикии. Сначала это была деревушка, населенная рыбаками (само слово «сидон» в переводе на русский означает «рыба»). В наши дни, спустя несколько тысяч лет, Сидон — это небольшой рыбацкий поселок в республике Ливан (только ныне он называется Сайд). Однако в период расцвета Финикии Сидон был большим укрепленным городом-государством. Его жители не только ловили рыбу, но и совершали далекие морские путешествия, вплоть до Атлантики, добывали пурпур из раковин улитки-багрянки, строили корабли, слава о которых гремела по всему свету. Соседом и соперником Сидона был город Тир. «Богат он рыбой более, чем песком» — сказано о Тире в древнеегипетском папирусе. Библейский пророк Иезикиил, обращаясь к Тиру, говорит о его кораблях: «Из кипарисов сенирских делали тебе доски; кедры Ливана брали, чтобы сделать мачту над тобою. Из дубов башанских делали твои весла; сиденья для твоих гребцов делали из слоновой кости и бука, что с острова Кипра. Узорчатое полотно из Египта было парусом твоим, чтобы быть для тебя знаменем; яхонтовым и пурпурным цветом с островов Элиша покрыта была твоя палуба». Слава Тира затмила славу Сидона. При царе Хираме, современнике легендарного царя Соломона, Тир стал столицей обширной державы. Колонии ее были разбросаны по всему Средиземноморью. Выходцы из Тира основали Карфаген, крепость Гадес в Испании, к западу от Гибралтарского пролива, и поселение Лике на Атлантическом побережье Африки. Но вот и Тир, и Сидон, да и вся Финикия попадает под власть чужеземных завоевателей: ассирийских царей, египетских фараонов-правителей Вавилонии, наконец, Персидской державы. Несмотря на это, мореплавание и торговля в Финикии процветают, а Тир по-прежнему остается «морскими воротами» Древнего Востока. Державу персов сокрушил Александр Македонский. Сидон и другие финикийские города сдались его войскам без боя. Тир же покориться не пожелал. Ибо никому еще не удавалось взять приступом этот город-крепость, расположенный на острове.

Узорчатое полотно из Египта было парусом твоим, чтобы быть для тебя знаменем; яхонтовым и пурпурным цветом с островов Элиша покрыта была твоя палуба». Слава Тира затмила славу Сидона. При царе Хираме, современнике легендарного царя Соломона, Тир стал столицей обширной державы. Колонии ее были разбросаны по всему Средиземноморью. Выходцы из Тира основали Карфаген, крепость Гадес в Испании, к западу от Гибралтарского пролива, и поселение Лике на Атлантическом побережье Африки. Но вот и Тир, и Сидон, да и вся Финикия попадает под власть чужеземных завоевателей: ассирийских царей, египетских фараонов-правителей Вавилонии, наконец, Персидской державы. Несмотря на это, мореплавание и торговля в Финикии процветают, а Тир по-прежнему остается «морскими воротами» Древнего Востока. Державу персов сокрушил Александр Македонский. Сидон и другие финикийские города сдались его войскам без боя. Тир же покориться не пожелал. Ибо никому еще не удавалось взять приступом этот город-крепость, расположенный на острове. Не мог этого сделать и Александр Македонский. И тогда полководец решает: если войска не могут взять остров-крепость, надо сделать так, чтобы она перестала быть островом. По приказу Македонского через пролив, отделяющий Тир от материка, строят насыпь. Отныне и навсегда Тир соединяется с материком. Горожане отчаянно сопротивляются. Но город теперь уже не остров. Войска Александра берут штурмом неприступную крепость и начинают разгром и грабеж непокорного города. Тридцать тысяч человек, всех, кто уцелел в Тире после штурма и резни, продают в рабство. И все-таки Тир поднимался из руин и «снова возвращался благодари мореплаванию, в котором финикийцы всегда превосходили другие народы». Это слова Страбона, античного географа. Тот же Страбон сообщает: в порту Тира было две гавани… Тщетно, однако, искали археологи следы хотя бы одной из них, когда начали раскопки в современном крохотном городишке Тире. Анри Пуадебар, руководивший экспедицией, принимает смелое решение. Вероятно, обе гавани Тира скрылись под воду.

Не мог этого сделать и Александр Македонский. И тогда полководец решает: если войска не могут взять остров-крепость, надо сделать так, чтобы она перестала быть островом. По приказу Македонского через пролив, отделяющий Тир от материка, строят насыпь. Отныне и навсегда Тир соединяется с материком. Горожане отчаянно сопротивляются. Но город теперь уже не остров. Войска Александра берут штурмом неприступную крепость и начинают разгром и грабеж непокорного города. Тридцать тысяч человек, всех, кто уцелел в Тире после штурма и резни, продают в рабство. И все-таки Тир поднимался из руин и «снова возвращался благодари мореплаванию, в котором финикийцы всегда превосходили другие народы». Это слова Страбона, античного географа. Тот же Страбон сообщает: в порту Тира было две гавани… Тщетно, однако, искали археологи следы хотя бы одной из них, когда начали раскопки в современном крохотном городишке Тире. Анри Пуадебар, руководивший экспедицией, принимает смелое решение. Вероятно, обе гавани Тира скрылись под воду. Искать же их надо с воздуха! Самолет совершает полеты над прибрежной полосой Средиземного моря. Ему удалось обнаружить какие-то темные пятна на дне. Пятна имеют правильную геометрическую форму… Гавани Тира? Исследователи спускаются под воду. На глубине трех-пяти метров найден древний мол. Он тянется почти на двести метров, уходя в море. Ширина мола — восемь метров, на нем можно расположить войска для обороны и даже боевые машины. На дне открыт и второй мол. Длина его — 750 метров. Посередине мола оставлен проход для кораблей. Под водой обнаружены укрепления — на каждом из двух молов, и две дамбы длиной в сто метров. Ежегодно наступало море на дамбы и молы Тира. Но люди были сильней стихии. Сооружения порта ремонтировались, сооружались специальные волноломы. И лишь когда Финикия пришла в упадок, сопротивление натиску стихии прекратилось. Портовые постройки ушли под воду, дамбы, гавань, молы, даже набережные древнего Тира оказались на дне Средиземного моря. Спустя много веков их открыли и изучили археологи-подводники под руководством Анри Пуадебара.

Искать же их надо с воздуха! Самолет совершает полеты над прибрежной полосой Средиземного моря. Ему удалось обнаружить какие-то темные пятна на дне. Пятна имеют правильную геометрическую форму… Гавани Тира? Исследователи спускаются под воду. На глубине трех-пяти метров найден древний мол. Он тянется почти на двести метров, уходя в море. Ширина мола — восемь метров, на нем можно расположить войска для обороны и даже боевые машины. На дне открыт и второй мол. Длина его — 750 метров. Посередине мола оставлен проход для кораблей. Под водой обнаружены укрепления — на каждом из двух молов, и две дамбы длиной в сто метров. Ежегодно наступало море на дамбы и молы Тира. Но люди были сильней стихии. Сооружения порта ремонтировались, сооружались специальные волноломы. И лишь когда Финикия пришла в упадок, сопротивление натиску стихии прекратилось. Портовые постройки ушли под воду, дамбы, гавань, молы, даже набережные древнего Тира оказались на дне Средиземного моря. Спустя много веков их открыли и изучили археологи-подводники под руководством Анри Пуадебара. Та же судьба постигла второй финикийский порт — Сидон. Только здесь ученым не нужно было вести разведку с воздуха: часть портовых сооружений затонула не полностью и была еще видна. Исследованию помешала вторая мировая война. А когда она закончилась, правительство республики Ливан пригласило Анри Пуадебара продолжить свои подводно-археологические работы. Итогом их было интересное открытие. Оказалось, что порт Сидон устроен иначе, чем порт его давнего соседа и соперника города Тира!

Та же судьба постигла второй финикийский порт — Сидон. Только здесь ученым не нужно было вести разведку с воздуха: часть портовых сооружений затонула не полностью и была еще видна. Исследованию помешала вторая мировая война. А когда она закончилась, правительство республики Ливан пригласило Анри Пуадебара продолжить свои подводно-археологические работы. Итогом их было интересное открытие. Оказалось, что порт Сидон устроен иначе, чем порт его давнего соседа и соперника города Тира!

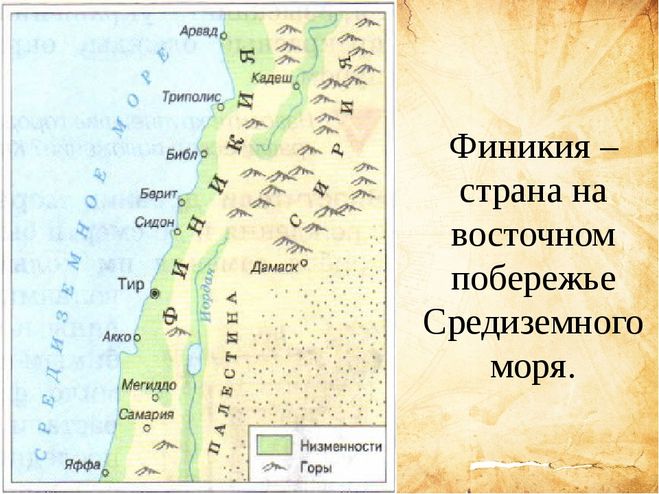

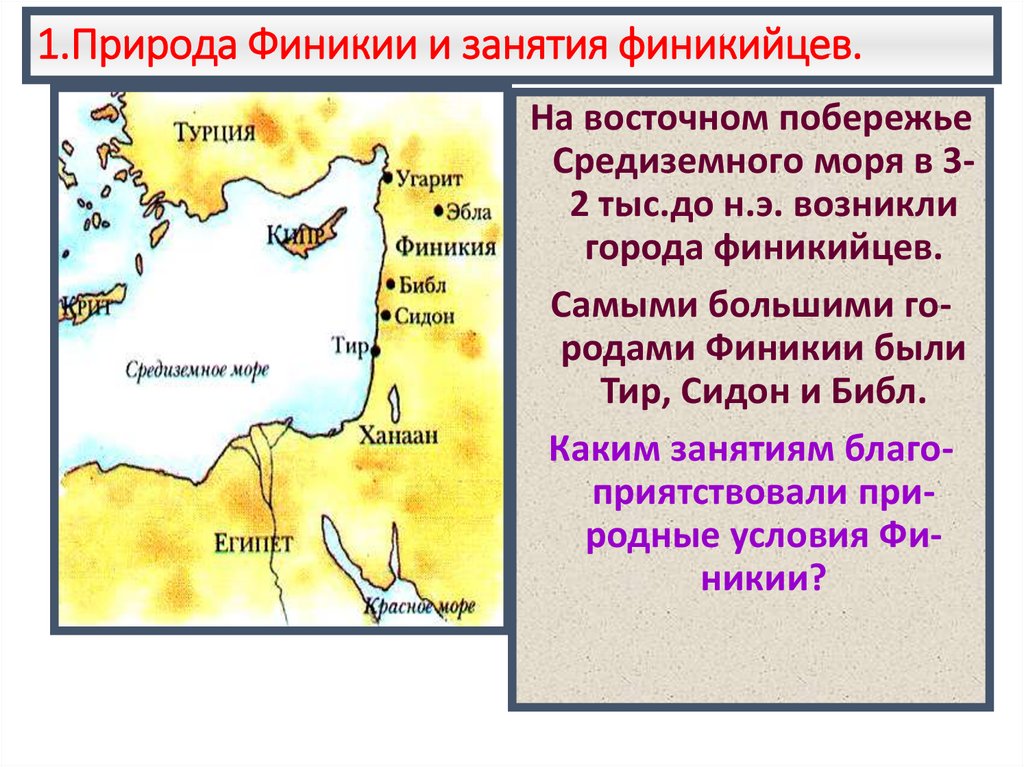

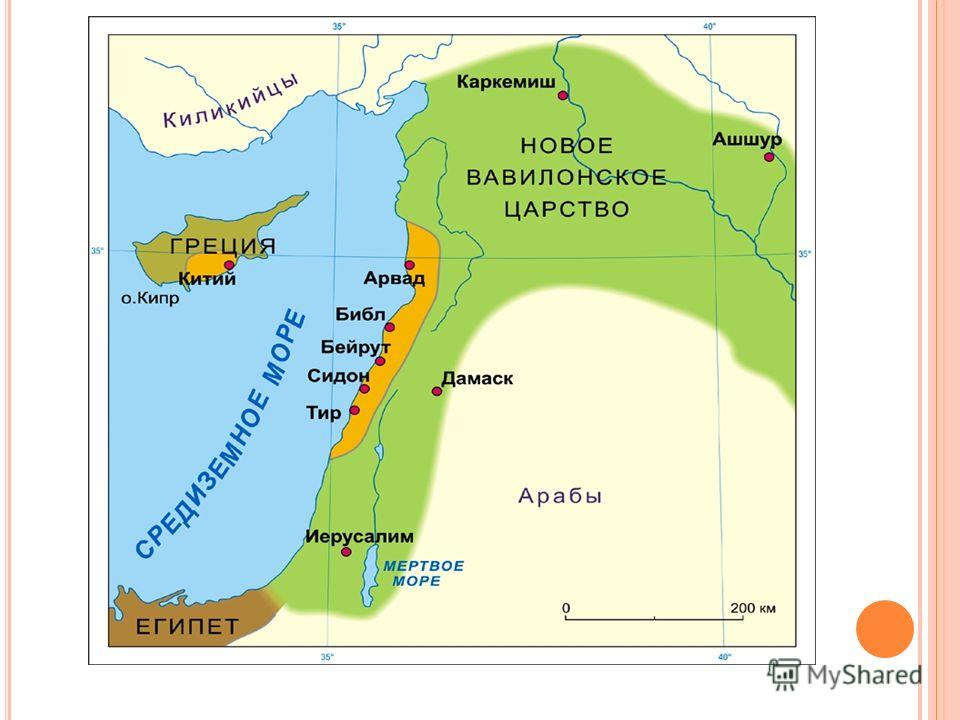

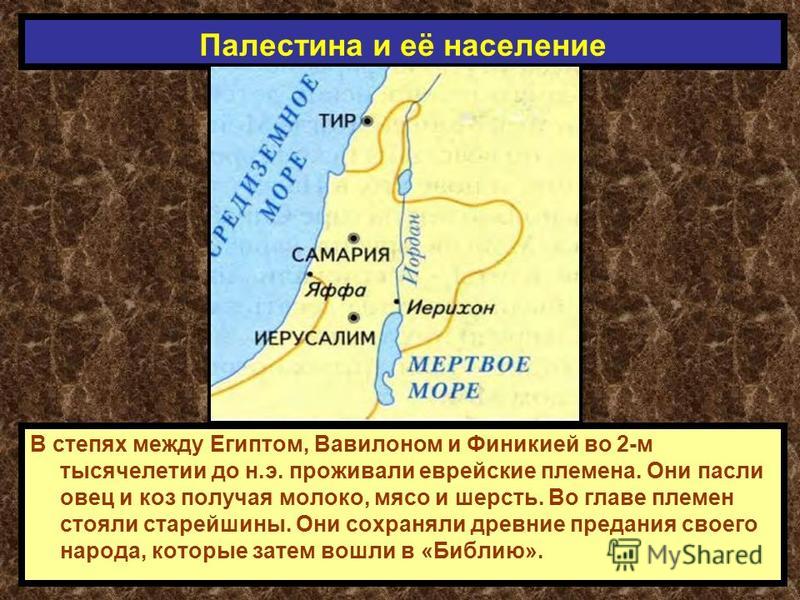

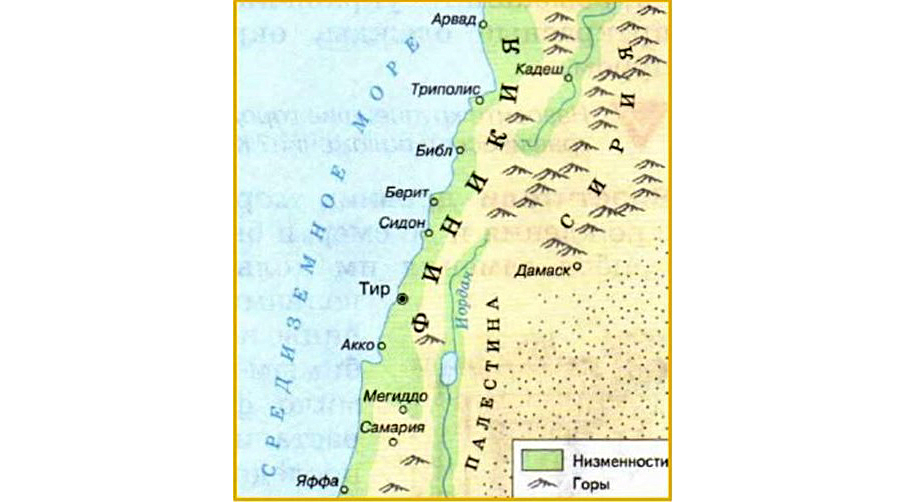

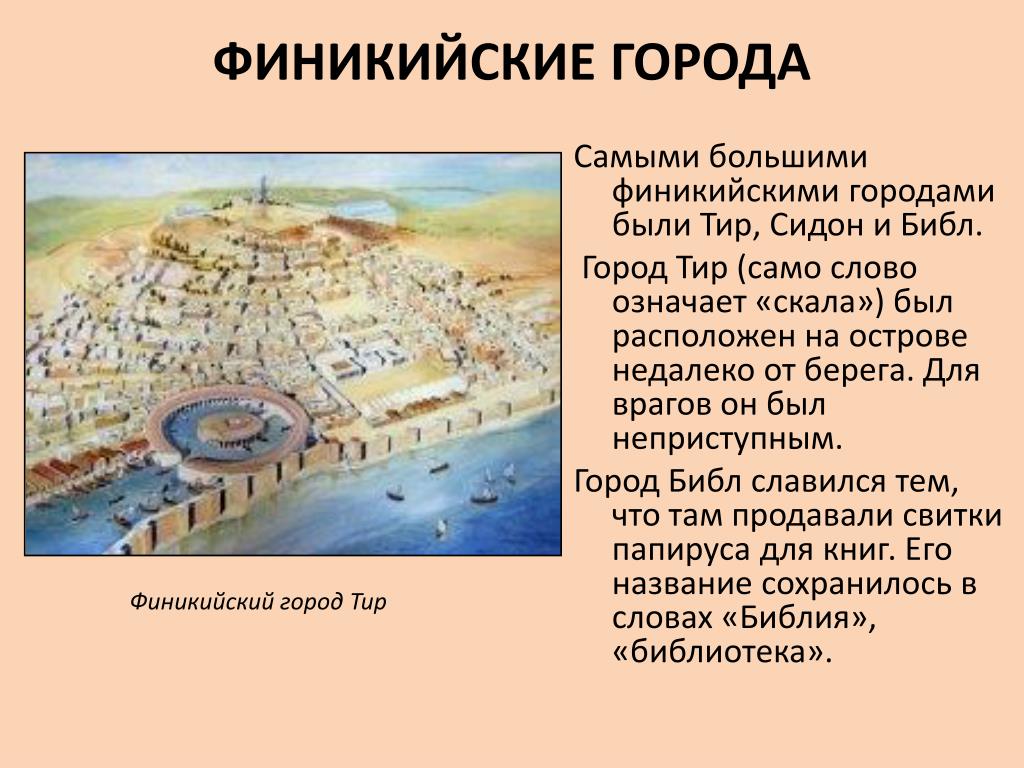

Финикия занимала узкую приморскую полосу вдоль северной части восточного побережья Средиземного моря, окаймлённую с востока Ливанскими горами, подступающими местами почти вплотную к берегу. Эта особенность природных условий Финикии отразилась даже в названиях важнейших населённых пунктов. Так, название города Библа (по-финикийски — Гебал) означает «гора», города Тира (по-финикийски — Цур) — «скала». Возможности для пашенного земледелия ввиду недостатка удобных земель были ограничены, но имевшиеся земли всё же могли интенсивно использоваться, так как ветры с моря приносили обильные дожди. Здесь преобладало садоводство, разводили оливковые деревья, финиковые пальмы, виноградную лозу и др. Кроме садоводства большую роль играло рыболовство; не случайно название одного из крупнейших финикийских городов — Сидона означает «место рыбной ловли». Важным богатством страны были леса, росшие в горах Ливана над побережьем, изобиловавшие кедром и другими ценными породами деревьев. Первоначальное население Финикии говорило, как предполагает ряд исследователей, на несемитическом языке. Но уже в III тысячелетии до н. э., согласно свидетельству египетских источников, здесь обитали семитические племена, относившиеся к той же группе западносемитических племён, которые заселяли примерно в то же время Палестину, так как их языки почти тождественны. Те и другие племена назывались ханаанеями. Пришельцы вскоре смешались с коренным населением и ассимилировали его. Название «финикиец» встречается уже в египетских надписях середины III тысячелетия до н. э. в форме «фенех»; из этого названия древние греки сделали слово «фойникес» («красноватые», «смуглые»).

Здесь преобладало садоводство, разводили оливковые деревья, финиковые пальмы, виноградную лозу и др. Кроме садоводства большую роль играло рыболовство; не случайно название одного из крупнейших финикийских городов — Сидона означает «место рыбной ловли». Важным богатством страны были леса, росшие в горах Ливана над побережьем, изобиловавшие кедром и другими ценными породами деревьев. Первоначальное население Финикии говорило, как предполагает ряд исследователей, на несемитическом языке. Но уже в III тысячелетии до н. э., согласно свидетельству египетских источников, здесь обитали семитические племена, относившиеся к той же группе западносемитических племён, которые заселяли примерно в то же время Палестину, так как их языки почти тождественны. Те и другие племена назывались ханаанеями. Пришельцы вскоре смешались с коренным населением и ассимилировали его. Название «финикиец» встречается уже в египетских надписях середины III тысячелетия до н. э. в форме «фенех»; из этого названия древние греки сделали слово «фойникес» («красноватые», «смуглые»). Отсюда произошло название страны. В семитических источниках особого наименования для Финикии и финикийцев не встречается; название Кинаххи, Кин’ана или, по греческому тексту Библии, Ханаан, объясняемое некоторыми исследователями как «страна пурпурной краски», имеет более широкое значение, так как оно включает также Палестину и отчасти Сирию. Столь же общие обозначения для всех этих стран употребляли и египтяне. Древнейшие города-государства Финикии. Осевшие в различных местах побережья семитические пле мена длительное время жили в условиях первобытно-общин ного строя, но кконцу III тысячелетия до н.э. и здесь начинают складываться небольшие рабовладельческие государства. Каждое из этих государств имело в качестве экономического, политического и административного центра какой-либо портовый город. Одним из таких городов-государств был Угарит. Он был расположен к югу от устья реки Оронта, напротив северо-восточной оконечности острова Кипр и на скрещении морских путей из Эгейского моря и Малой Азии в Египет и Переднюю Азию.

Отсюда произошло название страны. В семитических источниках особого наименования для Финикии и финикийцев не встречается; название Кинаххи, Кин’ана или, по греческому тексту Библии, Ханаан, объясняемое некоторыми исследователями как «страна пурпурной краски», имеет более широкое значение, так как оно включает также Палестину и отчасти Сирию. Столь же общие обозначения для всех этих стран употребляли и египтяне. Древнейшие города-государства Финикии. Осевшие в различных местах побережья семитические пле мена длительное время жили в условиях первобытно-общин ного строя, но кконцу III тысячелетия до н.э. и здесь начинают складываться небольшие рабовладельческие государства. Каждое из этих государств имело в качестве экономического, политического и административного центра какой-либо портовый город. Одним из таких городов-государств был Угарит. Он был расположен к югу от устья реки Оронта, напротив северо-восточной оконечности острова Кипр и на скрещении морских путей из Эгейского моря и Малой Азии в Египет и Переднюю Азию. Здесь на месте современного городища Рас-Шамра был раскопан укреплённый приморский город, в котором наряду с ценными вещественными памятниками были найдены многочисленные таблички, относящиеся к середине II тысячелетия до н. э., с текстами, написанными клинописным алфавитом, состоящим из 29 букв. Эти письменные памятники содержат мифы и другие религиозные тексты, проливающие свет на древнейшую финикийскую культуру, а также деловые документы. Южнее Угарита, на острове близ материка, напротив Кипра, находился город Арвад. Островное положение этого города способствовало сохранению им независимости в войнах того времени; так, Арвад, кажется, не был завоёван фараонами XVIII династии, подчинившими себе всю остальную Финикию. Почти в центре финикийского побережья был расположен город Библ, который с древнейших времён находился в тесной связи с Египтом. Ещё в III тысячелетии до н. э. вывоз финикийских товаров в Египет производился главным образом через Библ. Египетская культура пустила здесь глубокие корни.

Здесь на месте современного городища Рас-Шамра был раскопан укреплённый приморский город, в котором наряду с ценными вещественными памятниками были найдены многочисленные таблички, относящиеся к середине II тысячелетия до н. э., с текстами, написанными клинописным алфавитом, состоящим из 29 букв. Эти письменные памятники содержат мифы и другие религиозные тексты, проливающие свет на древнейшую финикийскую культуру, а также деловые документы. Южнее Угарита, на острове близ материка, напротив Кипра, находился город Арвад. Островное положение этого города способствовало сохранению им независимости в войнах того времени; так, Арвад, кажется, не был завоёван фараонами XVIII династии, подчинившими себе всю остальную Финикию. Почти в центре финикийского побережья был расположен город Библ, который с древнейших времён находился в тесной связи с Египтом. Ещё в III тысячелетии до н. э. вывоз финикийских товаров в Египет производился главным образом через Библ. Египетская культура пустила здесь глубокие корни. Библ был, повидимому, наиболее древним из финикийских городов-государств. В середине II тысячелетия дон. э. здесь создалось сравнительно большое государство путём подчинения Библом соседних небольших городов и поселений. Египетские цари XVIII династии сделали Библ своим главным опорным пунктом на побережье. В Библе широко пользовались египетским иероглифическим письмом; кроме того, здесь было распространено особое, местное, слоговое письмо, а позже — линейный алфавит. Самыми южными городами Финикии были постоянно враждовавшие между собой Сидон и Тир, находившиеся неподалёку друг от друга. Оба города былизащищены скалами от нападения внешних врагов. Наиболее безопасным было расположение Тира, самого южного из финикийских городов. Он состоял из двух частей — поселения на материке и поселения на острове, отделённом от материка узким проливом. На этот остров перебирались в случае вражеского нашествия все жители города, когда невозможно было спасти материковую часть поселения от разрушения.

Библ был, повидимому, наиболее древним из финикийских городов-государств. В середине II тысячелетия дон. э. здесь создалось сравнительно большое государство путём подчинения Библом соседних небольших городов и поселений. Египетские цари XVIII династии сделали Библ своим главным опорным пунктом на побережье. В Библе широко пользовались египетским иероглифическим письмом; кроме того, здесь было распространено особое, местное, слоговое письмо, а позже — линейный алфавит. Самыми южными городами Финикии были постоянно враждовавшие между собой Сидон и Тир, находившиеся неподалёку друг от друга. Оба города былизащищены скалами от нападения внешних врагов. Наиболее безопасным было расположение Тира, самого южного из финикийских городов. Он состоял из двух частей — поселения на материке и поселения на острове, отделённом от материка узким проливом. На этот остров перебирались в случае вражеского нашествия все жители города, когда невозможно было спасти материковую часть поселения от разрушения. С помощью флота остров мог снабжаться водой. Таким образом, Тир был недоступным для вражеской армии, не располагавшей сильным флотом. Особенности хозяйственной жизни. Анналы египетского фараона Тутмоса III упоминают, что вгаванях захваченных им финикийских городов имелись корабли, которые затем использовались египетскими завоевателями как для перевозки войск, так и для отправки добычи в Египет. Финикийские города отправляли многочисленные торговые корабли в Египет, как об этом сообщают письма их царей фараонам Египта, сохранившиеся в амарнском архиве, а также изображения на стенах фиванских гробниц египетских вельмож. Наряду с торговыми судами на верфях финикийских городов строились и гребные боевые корабли. Финикийцы были первыми, начавшими использовать рабов в качестве гребцов на судах, хотя во II тысячелетии до н. э. были ещё и свободные гребцы. Свою славу искусных кораблестроителей жители крупнейших городов восточного побережья Средиземного моря сохраняли в течение многих веков.

С помощью флота остров мог снабжаться водой. Таким образом, Тир был недоступным для вражеской армии, не располагавшей сильным флотом. Особенности хозяйственной жизни. Анналы египетского фараона Тутмоса III упоминают, что вгаванях захваченных им финикийских городов имелись корабли, которые затем использовались египетскими завоевателями как для перевозки войск, так и для отправки добычи в Египет. Финикийские города отправляли многочисленные торговые корабли в Египет, как об этом сообщают письма их царей фараонам Египта, сохранившиеся в амарнском архиве, а также изображения на стенах фиванских гробниц египетских вельмож. Наряду с торговыми судами на верфях финикийских городов строились и гребные боевые корабли. Финикийцы были первыми, начавшими использовать рабов в качестве гребцов на судах, хотя во II тысячелетии до н. э. были ещё и свободные гребцы. Свою славу искусных кораблестроителей жители крупнейших городов восточного побережья Средиземного моря сохраняли в течение многих веков. Название финикийских кораблей продолжает жить в слове «галера», вошедшем во все европейские языки. Включение финикийских городов в середине II тысячелетия до н. э. в состав мощной Египетской державы содействовало дальнейшему развитию финикийских городов-государств. Восточное побережье Средиземного моря имело много естественных богатств, в которых нуждались соседние страны. Первым продуктом, которым издавна торговали финикийцы, была сушёная рыба, один из основных продуктов питания беднейшего населения древнего мира. Из других естественных богатств Финикии самыми ценными были кедровые и дубовые леса Ливана. Они давали первоклассный кораблестроительный и поделочный материал, например для изготовления саркофагов, в которых помещались мумии египетских вельмож. Центром торговли строевым лесом являлся Библ. Египетские папирусы сообщают о целебных растениях и о необходимых для бальзамирования смолах, привозимых из Финикии. Пригодная для земледелия территория, которой располагала Финикия, была невелика, но почва отличалась плодородием и тщательно обрабатывалась.

Название финикийских кораблей продолжает жить в слове «галера», вошедшем во все европейские языки. Включение финикийских городов в середине II тысячелетия до н. э. в состав мощной Египетской державы содействовало дальнейшему развитию финикийских городов-государств. Восточное побережье Средиземного моря имело много естественных богатств, в которых нуждались соседние страны. Первым продуктом, которым издавна торговали финикийцы, была сушёная рыба, один из основных продуктов питания беднейшего населения древнего мира. Из других естественных богатств Финикии самыми ценными были кедровые и дубовые леса Ливана. Они давали первоклассный кораблестроительный и поделочный материал, например для изготовления саркофагов, в которых помещались мумии египетских вельмож. Центром торговли строевым лесом являлся Библ. Египетские папирусы сообщают о целебных растениях и о необходимых для бальзамирования смолах, привозимых из Финикии. Пригодная для земледелия территория, которой располагала Финикия, была невелика, но почва отличалась плодородием и тщательно обрабатывалась. Особенно крупную роль в торговле играло вино превосходного качества. Может быть, самое слово «вино», которое соответствует латинскому «винум», греческому «ойнос» (первоначально «войнос») и хеттскому «вийана», восходит к финикийскому «йайн». Важным продуктом садоводства Финикии было оливковое масло. Некоторые финикийские ремесленные изделия отличались высоким художественным совершенством. Среди добычи Тутмоса III анналы этого фараона упоминали золотые и серебряные вазы, украшенные головами животных, «работы Джахи», т. е. Финикии. Произведения финикийского художественного ремесла имели большую ценность также в глазах митаннийских царей. Впоследствии, уже в I тысячелетии до н. э., стали славиться финикийские стеклянные сосуды, изготовленные с применением стеклодувной техники. Во время египетского владычества вывозились в долину Нила финикийские ткани. Финикийцы первые стали из особого вида моллюсков добывать пурпурную краску и окрашивать ею шерстяные и льняные ткани. Города Финикии торговали не только местными товарами, но и вывозившимися из Малой Азии, с Кипра, Крита, из области микенской культуры в Греции и из Западного Средиземноморья.

Особенно крупную роль в торговле играло вино превосходного качества. Может быть, самое слово «вино», которое соответствует латинскому «винум», греческому «ойнос» (первоначально «войнос») и хеттскому «вийана», восходит к финикийскому «йайн». Важным продуктом садоводства Финикии было оливковое масло. Некоторые финикийские ремесленные изделия отличались высоким художественным совершенством. Среди добычи Тутмоса III анналы этого фараона упоминали золотые и серебряные вазы, украшенные головами животных, «работы Джахи», т. е. Финикии. Произведения финикийского художественного ремесла имели большую ценность также в глазах митаннийских царей. Впоследствии, уже в I тысячелетии до н. э., стали славиться финикийские стеклянные сосуды, изготовленные с применением стеклодувной техники. Во время египетского владычества вывозились в долину Нила финикийские ткани. Финикийцы первые стали из особого вида моллюсков добывать пурпурную краску и окрашивать ею шерстяные и льняные ткани. Города Финикии торговали не только местными товарами, но и вывозившимися из Малой Азии, с Кипра, Крита, из области микенской культуры в Греции и из Западного Средиземноморья. Финикийские города рано сделались средоточием транзитной торговли в современном им мире. Из Малой Азии финикийские купцы получали такие важные товары, как серебро и свинец, а позднее они вывозили оттуда железо. Финикийские города, в особенности Угарит, рано вступили в тесные сношения с островом Кипр, который был в то время главным поставщиком меди. Вероятно, происхождение латинского слова «cuprum» (медь) связано с названием этого острова. С Крита финикийские города получали предметы Эгейского художественного ремесла, а также продукты других стран Средиземноморья. Главным центром торговых связей с эгейским миром был Угарит, где, возможно, существовала даже постоянная микенская колония. Рабство и работорговля. В транзитной торговле Финикии большую роль играла работорговля. Своими собственными гражданами финикийские города-государства обычно не торговали, и случаи продажи детей из бедных семей за границу имели место лишь в голодные годы; так, Рибадди, царь Библа, в своих письмах фараону Эхнатону сообщал, что сыновья и дочери народа Библа отданы в обмен на зерно за пределы государства.

Финикийские города рано сделались средоточием транзитной торговли в современном им мире. Из Малой Азии финикийские купцы получали такие важные товары, как серебро и свинец, а позднее они вывозили оттуда железо. Финикийские города, в особенности Угарит, рано вступили в тесные сношения с островом Кипр, который был в то время главным поставщиком меди. Вероятно, происхождение латинского слова «cuprum» (медь) связано с названием этого острова. С Крита финикийские города получали предметы Эгейского художественного ремесла, а также продукты других стран Средиземноморья. Главным центром торговых связей с эгейским миром был Угарит, где, возможно, существовала даже постоянная микенская колония. Рабство и работорговля. В транзитной торговле Финикии большую роль играла работорговля. Своими собственными гражданами финикийские города-государства обычно не торговали, и случаи продажи детей из бедных семей за границу имели место лишь в голодные годы; так, Рибадди, царь Библа, в своих письмах фараону Эхнатону сообщал, что сыновья и дочери народа Библа отданы в обмен на зерно за пределы государства. Объектом же купли и продажи в целях наживы были в Библе и в других городах лишь чужеземные рабы. У древних народов финикийцы прослыли безжалостными работорговцами. Финикийских мореплавателей считали не только купцами, но и пиратами — охотниками за людьми. Основная масса приобретавшихся рабов предназначалась для продажи с целью выплаты дани фараону. Известно, например, требование египетского фараона, обращённое к правителю одного из финикийских городов,— отдать дочь и послать в Египет вместе с ней в качестве дара наряду с серебром, колесницами и конями ещё 20 первоклассных рабов. Однако некоторая часть захваченных рабов оседала в финикийских городах, поскольку условия финикийского рабовладельческого общества давали возможность применять рабский труд в значительных размерах. Рабы могли применяться как в ремесле, так и в сельском хозяйстве с его террасообразной обработкой почвы на склонах гор. Земледелие в этих условиях требовало столько рабочей силы, что её не могло дать одно лишь свободное население финикийского города-государства.

Объектом же купли и продажи в целях наживы были в Библе и в других городах лишь чужеземные рабы. У древних народов финикийцы прослыли безжалостными работорговцами. Финикийских мореплавателей считали не только купцами, но и пиратами — охотниками за людьми. Основная масса приобретавшихся рабов предназначалась для продажи с целью выплаты дани фараону. Известно, например, требование египетского фараона, обращённое к правителю одного из финикийских городов,— отдать дочь и послать в Египет вместе с ней в качестве дара наряду с серебром, колесницами и конями ещё 20 первоклассных рабов. Однако некоторая часть захваченных рабов оседала в финикийских городах, поскольку условия финикийского рабовладельческого общества давали возможность применять рабский труд в значительных размерах. Рабы могли применяться как в ремесле, так и в сельском хозяйстве с его террасообразной обработкой почвы на склонах гор. Земледелие в этих условиях требовало столько рабочей силы, что её не могло дать одно лишь свободное население финикийского города-государства. Несомненно, рабы использовались также в гаванях в качестве грузчиков и чернорабочих; как упоминалось выше, рабы использовались и на кораблях в качестве гребцов. Судя по росписям фиванских гробниц в Египте, изображающим команды прибывших финикийских кораблей, можно предположить, что свободные финикийцы носили длинные волосы, а рабы должны были коротко стричь их. Применялся, конечно, рабский труд и для домашних услуг. Расслоение среди свободных. Свободное население финикийских городов-государств де лилось по крайней мере на две группы. Господствующей группой была рабовладельческая знать. Имеются основания утверждать, что знать была сосредоточена в укреплённом городе, а не в селениях и сельских местностях, которые названы в текстах «страной города». В письмах амарнского архива представители знати назывались «мужами» или даже «владыками города». Основная масса населения хотя и находилась в приниженном положении, но всё же представляла собой силу, с которой приходилось считаться и царю и знати.

Несомненно, рабы использовались также в гаванях в качестве грузчиков и чернорабочих; как упоминалось выше, рабы использовались и на кораблях в качестве гребцов. Судя по росписям фиванских гробниц в Египте, изображающим команды прибывших финикийских кораблей, можно предположить, что свободные финикийцы носили длинные волосы, а рабы должны были коротко стричь их. Применялся, конечно, рабский труд и для домашних услуг. Расслоение среди свободных. Свободное население финикийских городов-государств де лилось по крайней мере на две группы. Господствующей группой была рабовладельческая знать. Имеются основания утверждать, что знать была сосредоточена в укреплённом городе, а не в селениях и сельских местностях, которые названы в текстах «страной города». В письмах амарнского архива представители знати назывались «мужами» или даже «владыками города». Основная масса населения хотя и находилась в приниженном положении, но всё же представляла собой силу, с которой приходилось считаться и царю и знати. Сила народа в финикийских городах-государствах была обусловлена тем, что из его среды рекрутировалась основная масса воинов как в сухопутное войско, так и на корабли. По своим селениям и городским кварталам народ призывался в сухопутное войско — в пехоту и в команды боевых кораблей. Знать выступала в качестве колесничих и поставляла командный состав флота. Во время египетского владычества хупшу — «свободные» занимались земледелием. В финикийском ремесле труд свободных играл значительную роль, так как при изготовлении стекла, знаменитых пурпурных тканей, чаш из драгоценного металла, мелких изделий из слоновой кости и т. д. мог применяться только инициативный, заинтересованный в результатах своего труда работник. Хотя многие ремесленники, как и часть земледельцев, так или иначе использовались в царском хозяйстве, однако они всё же полностью сохраняли личную свободу. Немало представителей свободного населения было занято в торговле, особенно в морской. Финикийцы славились в древности как смелые и отважные мореплаватели.

Сила народа в финикийских городах-государствах была обусловлена тем, что из его среды рекрутировалась основная масса воинов как в сухопутное войско, так и на корабли. По своим селениям и городским кварталам народ призывался в сухопутное войско — в пехоту и в команды боевых кораблей. Знать выступала в качестве колесничих и поставляла командный состав флота. Во время египетского владычества хупшу — «свободные» занимались земледелием. В финикийском ремесле труд свободных играл значительную роль, так как при изготовлении стекла, знаменитых пурпурных тканей, чаш из драгоценного металла, мелких изделий из слоновой кости и т. д. мог применяться только инициативный, заинтересованный в результатах своего труда работник. Хотя многие ремесленники, как и часть земледельцев, так или иначе использовались в царском хозяйстве, однако они всё же полностью сохраняли личную свободу. Немало представителей свободного населения было занято в торговле, особенно в морской. Финикийцы славились в древности как смелые и отважные мореплаватели. Они были искусными кораблестроителями и опытными мореходами. Самые выдающиеся морские экспедиции, память о которых сохранила древняя история, были совершены финикийцами. Источники свидетельствуют о разложении в Финикии общинной собственности на землю. Из Угарита дошли до нас ранние свидетельства о завещании земли и её продаже, причём в этих документах речь идёт об имуществе купцов. Одним из последствий увеличения имущественного неравенства было превращение земли в частную собственность, другим — появление людей, лишённых средств производства. Земледельцы лишались своих наделов также в результате частых вторжений войск соседних государств и постоянных войн между городами-государствами Финикии. Так, парь Библа Рибадди писал фараону, что его хунту, оставившие свои поля вследствие голода и вторжения неприятеля, бежали или в город Библ, или в области соседних городов. Вследствие указанных причин в финикийских городах-государствах уже на рубеже XV—XIV вв. до н. э. оказалось немалое количество людей, оторванных от средств производства.

Они были искусными кораблестроителями и опытными мореходами. Самые выдающиеся морские экспедиции, память о которых сохранила древняя история, были совершены финикийцами. Источники свидетельствуют о разложении в Финикии общинной собственности на землю. Из Угарита дошли до нас ранние свидетельства о завещании земли и её продаже, причём в этих документах речь идёт об имуществе купцов. Одним из последствий увеличения имущественного неравенства было превращение земли в частную собственность, другим — появление людей, лишённых средств производства. Земледельцы лишались своих наделов также в результате частых вторжений войск соседних государств и постоянных войн между городами-государствами Финикии. Так, парь Библа Рибадди писал фараону, что его хунту, оставившие свои поля вследствие голода и вторжения неприятеля, бежали или в город Библ, или в области соседних городов. Вследствие указанных причин в финикийских городах-государствах уже на рубеже XV—XIV вв. до н. э. оказалось немалое количество людей, оторванных от средств производства. Поскольку эти причины продолжали действовать и в дальнейшем, приток в финикийские города обедневших общинников не прекращался и, так же как наличие большого количества рабов, стал представлять серьёзную опасность не только для знати, но и для всего имущего населения. Общественное неравенство в городах-государствах Финикии обнаруживалось очень резко, а это не могло не приводить к острым проявлениям классовой борьбы. Об одном из восстаний сообщал уже неоднократно упоминавшийся Рибадди, царь Библа, в своём письме фараону Эхнатону. Согласно его рассказу, Абдаширта, вождь хапиру, захвативших страну Амурру в Средней Сирии, предложил народу некоторых поселений, расположенных вблизи Библа, убить своих «владык города» и правителей. Население Аммиа, повидимому, послушалось этого совета, рассчитывая на освобождение от гнёта, которому подвергали богатые бедных. Государственныи строй. Небольшие торговые города-государства Финикии ревностно стремились сохранить свою политическую самостоятельность.

Поскольку эти причины продолжали действовать и в дальнейшем, приток в финикийские города обедневших общинников не прекращался и, так же как наличие большого количества рабов, стал представлять серьёзную опасность не только для знати, но и для всего имущего населения. Общественное неравенство в городах-государствах Финикии обнаруживалось очень резко, а это не могло не приводить к острым проявлениям классовой борьбы. Об одном из восстаний сообщал уже неоднократно упоминавшийся Рибадди, царь Библа, в своём письме фараону Эхнатону. Согласно его рассказу, Абдаширта, вождь хапиру, захвативших страну Амурру в Средней Сирии, предложил народу некоторых поселений, расположенных вблизи Библа, убить своих «владык города» и правителей. Население Аммиа, повидимому, послушалось этого совета, рассчитывая на освобождение от гнёта, которому подвергали богатые бедных. Государственныи строй. Небольшие торговые города-государства Финикии ревностно стремились сохранить свою политическую самостоятельность. Характерно, что сами финикийцы не имели единого самоназвания, обозначая себя «людьми такого-то города». Имущие слои населения отдельных финикийских городов, вероятно, обеспечивали (по крайней мере позже) своё привилегированное положение тем, что выборы должностных лиц производились на основании имущественного ценза. Подобный порядок существовал, в частности, в Карфагене, самой крупной северо-африканской колонии финикийцев, государственную организацию которой описал греческий философ IV в. до н. э. Аристотель. Крупные рабовладельцы Карфагена, свидетельствовал он, оправдывали лишение неимущих столь существенной части политических прав тем, что необеспеченный человек якобы «не может хорошо управлять делами и иметь для этого достаточный досуг». Имущий класс, всецело овладевший государственным аппаратом, мог зорко следить за настроениями народа и направлять в своих интересах решения народного собрания, о существовании которого имеются указания и в амарнской переписке, и в египетском папирусе, относящемся уже ко времени распада Египетской державы Нового царства.

Характерно, что сами финикийцы не имели единого самоназвания, обозначая себя «людьми такого-то города». Имущие слои населения отдельных финикийских городов, вероятно, обеспечивали (по крайней мере позже) своё привилегированное положение тем, что выборы должностных лиц производились на основании имущественного ценза. Подобный порядок существовал, в частности, в Карфагене, самой крупной северо-африканской колонии финикийцев, государственную организацию которой описал греческий философ IV в. до н. э. Аристотель. Крупные рабовладельцы Карфагена, свидетельствовал он, оправдывали лишение неимущих столь существенной части политических прав тем, что необеспеченный человек якобы «не может хорошо управлять делами и иметь для этого достаточный досуг». Имущий класс, всецело овладевший государственным аппаратом, мог зорко следить за настроениями народа и направлять в своих интересах решения народного собрания, о существовании которого имеются указания и в амарнской переписке, и в египетском папирусе, относящемся уже ко времени распада Египетской державы Нового царства. Крупные рабовладельцы могли руководить народным собранием и путём подкупов. Крупные рабовладельцы держали под своим неослабным контролем и царя, который в торговых городах-государствах Финикии не обладал деспотической властью царей Египта и Вавилонии. Среди финикийских государств, повидимому, имелись и олигархические республики. По крайней мере в амарнской переписке по отношению к ряду городов, как, например, к Арваду, говорится всегда лишь о «людях Арвада» и никогда не упоминается царь Арвада. Ни одно из финикийских городов-государств не имело силы объединить всю Финикию в рамках единого государства. В течение веков борьба шла лишь за преобладание того или иного финикийского города; так, в середине II тысячелетия до н. э. на севере гегемоном был Угарит, а в центре — Библ. В первой половине XIV в. до н. э, Угарит утратил своё значение, возможно, в связи с гражданской войной; в конце концов он был подчинён хеттским царём Суппилулиумой и вошёл в состав Хеттской державы. Библ около того же времени был побеждён в непосильной борьбе с соседними государствами, так как фараон Египта Эхнатон оставил его без своей помощи.

Крупные рабовладельцы могли руководить народным собранием и путём подкупов. Крупные рабовладельцы держали под своим неослабным контролем и царя, который в торговых городах-государствах Финикии не обладал деспотической властью царей Египта и Вавилонии. Среди финикийских государств, повидимому, имелись и олигархические республики. По крайней мере в амарнской переписке по отношению к ряду городов, как, например, к Арваду, говорится всегда лишь о «людях Арвада» и никогда не упоминается царь Арвада. Ни одно из финикийских городов-государств не имело силы объединить всю Финикию в рамках единого государства. В течение веков борьба шла лишь за преобладание того или иного финикийского города; так, в середине II тысячелетия до н. э. на севере гегемоном был Угарит, а в центре — Библ. В первой половине XIV в. до н. э, Угарит утратил своё значение, возможно, в связи с гражданской войной; в конце концов он был подчинён хеттским царём Суппилулиумой и вошёл в состав Хеттской державы. Библ около того же времени был побеждён в непосильной борьбе с соседними государствами, так как фараон Египта Эхнатон оставил его без своей помощи. Гегемония перешла к городу Сидону, хотя Библ и впоследствии продолжал играть значительную роль. Но торжество Сидона не было длительным, ибо около 1200 г. до н. э. он был разрушен «народами моря», которые после разгрома Хеттской державы опустошили всю Финикию и побережье Палестины. Финикийская религия. Политическая раздроблённость Финикии, не преодолённая течение всей её истории, имела своим последствием то, что финикийская религия не знала мифологических систем, подобных вавилонским, в которых боги других городов были принижены в угоду главному богу того центра, который объединял всю страну. Эта раздроблённость Финикии не могла создать жречеству какого-либо из городов возможность выдвижения своего бога в качестве «царя богов», подобно тому как фиванский бог Амон был объявлен «царём богов» Египта во время владычества Фив. Бог неба, являвшийся обычно главным богом в городах Финикии, имел имя нарицательное, а не собственное: он, как Бел у аккадских семитов, назывался просто «владыка» (Ваал), «царь города» (Мелькарт), просто «власть» (Молох), или «бог» (Эль).

Гегемония перешла к городу Сидону, хотя Библ и впоследствии продолжал играть значительную роль. Но торжество Сидона не было длительным, ибо около 1200 г. до н. э. он был разрушен «народами моря», которые после разгрома Хеттской державы опустошили всю Финикию и побережье Палестины. Финикийская религия. Политическая раздроблённость Финикии, не преодолённая течение всей её истории, имела своим последствием то, что финикийская религия не знала мифологических систем, подобных вавилонским, в которых боги других городов были принижены в угоду главному богу того центра, который объединял всю страну. Эта раздроблённость Финикии не могла создать жречеству какого-либо из городов возможность выдвижения своего бога в качестве «царя богов», подобно тому как фиванский бог Амон был объявлен «царём богов» Египта во время владычества Фив. Бог неба, являвшийся обычно главным богом в городах Финикии, имел имя нарицательное, а не собственное: он, как Бел у аккадских семитов, назывался просто «владыка» (Ваал), «царь города» (Мелькарт), просто «власть» (Молох), или «бог» (Эль). Рядом с богом неба Ваалом стояла его сестра или жена ‘Анат, иначе ‘Аштарт (Астарта) или Ашерат. Вместе с божествами неба и земли почитался бог умирающей и воскресающей растительности. Он назывался чаще всего нарицательным именем Адони — «господин мой» (в греческой передаче—Адонис). Некоторые черты умирающего и воскресающего бога были внесены и в миф о главном божестве Ваале. Об этом свидетельствуют некоторые из эпизодов мифа о Ваале и сестре его ‘Анат, который сохранился среди текстов,, раскопанных в Угарите. Основной темой обширного мифологического эпоса является повествование о смерти и воскресении Ваала и о верности ему и в жизни и в смерти его сестры ‘Анат. Некоторые эпизоды близки сюжетам египетского мифа об Осирисе и его сестре Исиде. Как в Египте и Вавилоне, так и в Финикии зарождаются в связи с культом умирающего и воскресающего бога зачатки религиозной драмы. Один из угаритских текстов можно истолковать как запись такой религиозной драмы. Богатство финикийских торговых городов обеспечивало возможности для создания пышного культа, осуществляемого многочисленным жречеством.

Рядом с богом неба Ваалом стояла его сестра или жена ‘Анат, иначе ‘Аштарт (Астарта) или Ашерат. Вместе с божествами неба и земли почитался бог умирающей и воскресающей растительности. Он назывался чаще всего нарицательным именем Адони — «господин мой» (в греческой передаче—Адонис). Некоторые черты умирающего и воскресающего бога были внесены и в миф о главном божестве Ваале. Об этом свидетельствуют некоторые из эпизодов мифа о Ваале и сестре его ‘Анат, который сохранился среди текстов,, раскопанных в Угарите. Основной темой обширного мифологического эпоса является повествование о смерти и воскресении Ваала и о верности ему и в жизни и в смерти его сестры ‘Анат. Некоторые эпизоды близки сюжетам египетского мифа об Осирисе и его сестре Исиде. Как в Египте и Вавилоне, так и в Финикии зарождаются в связи с культом умирающего и воскресающего бога зачатки религиозной драмы. Один из угаритских текстов можно истолковать как запись такой религиозной драмы. Богатство финикийских торговых городов обеспечивало возможности для создания пышного культа, осуществляемого многочисленным жречеством. В культе Финикии—что характерно было и для Палестины и Сирии— очень долго сохранялись человеческие жертвоприношения, причём иногда приносилось в жертву самое пенное для народа — дети и особенно первенцы. Человеческие жертвы приносились в момент грозной опасности для государства. Ещё в IV в. до н. э. во время осады Тира греко-македонскими войсками на стенах города были зарезаны в качестве жертв богам иноплеменники — македонские военнопленные. Финикиская культура. Возникновение алфавита. Финикийские художники, использовав мотивы и сюжеты чужеземного искусства, в частности египетского и в меньшей алфавита мере — хеттско-хурритского и вавилонского, создали вместе с тем собственное, своеобразное искусство. В особенности ценились в древнем мире произведения финикийского прикладного искусства. Возможно, что известные нам два угаритских эпических произведения — эпос о Керете и эпос о Данеле — при правильном их понимании окажутся памятниками не столько религиозной, сколько светской литературы.

В культе Финикии—что характерно было и для Палестины и Сирии— очень долго сохранялись человеческие жертвоприношения, причём иногда приносилось в жертву самое пенное для народа — дети и особенно первенцы. Человеческие жертвы приносились в момент грозной опасности для государства. Ещё в IV в. до н. э. во время осады Тира греко-македонскими войсками на стенах города были зарезаны в качестве жертв богам иноплеменники — македонские военнопленные. Финикиская культура. Возникновение алфавита. Финикийские художники, использовав мотивы и сюжеты чужеземного искусства, в частности египетского и в меньшей алфавита мере — хеттско-хурритского и вавилонского, создали вместе с тем собственное, своеобразное искусство. В особенности ценились в древнем мире произведения финикийского прикладного искусства. Возможно, что известные нам два угаритских эпических произведения — эпос о Керете и эпос о Данеле — при правильном их понимании окажутся памятниками не столько религиозной, сколько светской литературы. Лишь условно к литературе можно отнести несколько поздних надгробных надписей; древнейшие надписи, восходящие ещё ко II тысячелетию, по большей части коротки; но некоторые из более поздних приближаются по характеру к литературным произведениям. Самым крупным достижением финикийской культуры было изобретение алфавитного письма. Финикийским писцам принадлежит слава доведения до конца великого открытия египтян. Последние уже в глубокой древности создали 24 алфавитных согласных знака, но вместе с тем они сохранили и сотни слоговых знаков и знаков для понятий. Дальнейший шаг к созданию алфавитного письма был сделан, как полагают некоторые исследователи, писцами гиксосских завоевателей Египта. Быть может, они создали на рубеже XVIII—XVII вв. до н. э. на основе египетского иероглифического письма первое алфавитное письмо из 26 знаков для согласных — «синайское письмо», именуемое так по месту нахождения надписей. Предполагают, что это письмо восходит к египетским иероглифам.

Лишь условно к литературе можно отнести несколько поздних надгробных надписей; древнейшие надписи, восходящие ещё ко II тысячелетию, по большей части коротки; но некоторые из более поздних приближаются по характеру к литературным произведениям. Самым крупным достижением финикийской культуры было изобретение алфавитного письма. Финикийским писцам принадлежит слава доведения до конца великого открытия египтян. Последние уже в глубокой древности создали 24 алфавитных согласных знака, но вместе с тем они сохранили и сотни слоговых знаков и знаков для понятий. Дальнейший шаг к созданию алфавитного письма был сделан, как полагают некоторые исследователи, писцами гиксосских завоевателей Египта. Быть может, они создали на рубеже XVIII—XVII вв. до н. э. на основе египетского иероглифического письма первое алфавитное письмо из 26 знаков для согласных — «синайское письмо», именуемое так по месту нахождения надписей. Предполагают, что это письмо восходит к египетским иероглифам.

Тир — Энциклопедия всемирной истории

Тир (на территории современного Ливана) — один из старейших городов мира, возраст которого превышает 4000 лет, в течение которых он был почти постоянно заселен. Это был один из самых важных, а иногда и доминирующий город Финикии, жители которого утверждали, что он был основан великим богом Мелькартом.

Это был один из самых важных, а иногда и доминирующий город Финикии, жители которого утверждали, что он был основан великим богом Мелькартом.

Город был древним финикийским портом и промышленным центром, который в мифах известен как место рождения Европы (давшей Европе свое имя) и Дидоны Карфагенской (которая помогла Энею Троянскому и влюбилась в него). Название означает «скала», а город состоял из двух частей: главного торгового центра на острове и «старого Тира», примерно в полумиле напротив материка. Старый город, известный как Ушу (ранее название Мелькарта), был основан ок. 2750 г. до н.э., и вскоре после этого вырос торговый центр. Со временем островной комплекс стал более процветающим и населенным, чем Ушу, и был сильно укреплен.

Удалить рекламу

Реклама

Процветание Тира привлекло внимание царя Вавилона Навуходоносора II (годы правления 605/604–562 до н. э.), который осаждал город в течение 13 лет в 6 веке до н. э., не сломив его оборону. Во время этой осады большинство жителей материкового города покинули его ради относительной безопасности островного города. Ушу стал пригородом Тира на материке и оставался таковым до прихода Александра Македонского.

э., не сломив его оборону. Во время этой осады большинство жителей материкового города покинули его ради относительной безопасности островного города. Ушу стал пригородом Тира на материке и оставался таковым до прихода Александра Македонского.

Тир был в своем золотом веке примерно в 10 веке до нашей эры, а в 8-м веке он колонизировал другие места в этом районе.

Тирианцы были известны тем, что занимались краской из раковин моллюсков Мурекс. Этот пурпурный краситель высоко ценился и имел королевский оттенок в древнем мире. Это также дало финикийцам их имя от греков — Phoinikes — что означает «пурпурные люди». Город-государство был самым могущественным во всей Финикии после того, как превзошел родственное ему государство Сидон.

Удалить рекламу

Реклама

YouTube Следите за нами на Youtube! Тир упоминается в Библии в Новом Завете, где утверждается, что и Иисус, и апостол Павел посетили город, и он остается известным в военной истории осадой Александра Македонского. Сегодня Тир внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и усилия по сохранению его истории продолжаются перед лицом продолжающегося конфликта в регионе.

Сегодня Тир внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и усилия по сохранению его истории продолжаются перед лицом продолжающегося конфликта в регионе.

Финикийская экспансия c. XI–VI вв. до н. э.

Симеон Нетчев (CC BY-NC-SA)

Мифологическое и историческое происхождение

Тир неоднократно упоминается древними историками как созданный богами. В одной сказке два божественных брата — Шаменрум и Ушу, живущие на материке, начинают спорить, возможно, из-за прав на землю, поскольку Шаменрум был земледельцем, который строил хижины из тростника (устанавливая постоянные поселения), а Ушу был могущественным охотником, который бродил по земле. по желанию и шили одежду из шкур животных.

Любите историю?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Когда спор (подробности которого не приводятся) не удалось разрешить, Ушу создал небольшой плот из бревна дерева, пораженного молнией, и покинул материк, приземлившись на остров у побережья. Он построил там храм и назвал остров Тир в честь русалки Тирос, которая, возможно, помогала управлять его плотом. В этой истории остров находится в свободном плавании без фиксированного положения (возможно, поэтому Ушу требуется помощь Тироса, чтобы приземлиться на него) и становится на якорь только после того, как Ушу строит там свой храм в честь божественных сил огня и ветра, управляющих его столбы из изумруда и золота так глубоко в землю, что они держат остров на месте.

Он построил там храм и назвал остров Тир в честь русалки Тирос, которая, возможно, помогала управлять его плотом. В этой истории остров находится в свободном плавании без фиксированного положения (возможно, поэтому Ушу требуется помощь Тироса, чтобы приземлиться на него) и становится на якорь только после того, как Ушу строит там свой храм в честь божественных сил огня и ветра, управляющих его столбы из изумруда и золота так глубоко в землю, что они держат остров на месте.

В другой версии происхождения острова богиня Астарта посадила оливковое дерево на плавучем острове с орлом на ветвях и змеей, обвивающей его основание. Остров будет продолжать плавать до тех пор, пока орел не будет принесён в жертву богам, и когда Ушу прибыл туда на своём плоту, орел добровольно отдал свою жизнь, и Ушу основал свой храм как дом для богов. Греческий историк Геродот (ок. 484–425/413 гг. до н. э.) записывает свое посещение Тира в Книге II.0015 Истории , где он рассказывает, как жрецы Тира сказали ему, что город был основан Гераклом (не тем же полубогом, что и сын Зевса, прославившийся 12 подвигами), которому в то время поклонялись как Мелькарту и который был тем же божеством, что и Ушу. :

:

Реклама

Я разговаривал там со жрецами бога и спросил их, как давно было основано святилище и… по их словам, святилище бога было основано в то же время, что и Тир, то есть 2300 лет назад.

Археологические данные датируют самое раннее человеческое поселение в Тире ок. 2900–2750 гг. До н.э., когда самые ранние дома были заброшены, а постоянное жилье продолжалось с более поздних времен. Город уже процветал в период правления 18-й династии Египта (ок. 1550–1292 гг. до н. э.), когда они снабжали правящий дом Египта дорогой одеждой, окрашенной в оттенок, известный как тирский пурпур, который продолжал ассоциироваться с королевской властью через Римская империя и даже позже. Тир продолжал процветать во времена правления ассирийского царя Ашурнасирпала II (884-859 гг.).до н.э.), который перечисляет его среди городов, плативших ему дань, в которую входили серебро, золото, олово, бронза и другие драгоценные металлы и материалы.

Ассирийцы атакуют Тир

Раджни Правин (CC BY-NC-SA)

Золотой век Тайра

Тир был в своем золотом веке примерно в 10 веке до нашей эры, а в 8 веке он колонизировал другие места в этом районе и наслаждался большим богатством и процветанием, в первую очередь благодаря союзу с Израилем. Тирский союз и торговое соглашение с Давидом, царем Израиля, были инициированы царем Тира Авиваалом, который прислал новому царю лес из легендарных ливанских кедров (как, как говорят, сын Авиваала, Хирам, сделал для сына царя Давида Соломон). Этот союз привел к очень прибыльному партнерству, которое принесло пользу обеим сторонам. По словам ученого Ричарда Майлза:

В коммерческом плане эта сделка не только предоставила компании Tire привилегированный доступ к ценным рынкам Израиля, Иудеи и северной Сирии, но и предоставила дополнительные возможности для совместных зарубежных предприятий. Действительно, тирско-израильская экспедиция отправилась в Судан и Сомали, а возможно, и в Индийский океан.

(32)

Другим событием, которое способствовало богатству Тира, по-видимому, была религиозная революция в городе во времена правления Абибаала и Хирама, которая возвысила Мелькарта над одной из наиболее популярных божественных пар финикийской религии, Ваалом и Астартой. Первенство Мелькарта (чье имя означает «Король города») отняло власть у жрецов традиционного пантеона богов и передало ее в распоряжение дворца, поскольку Мелькарт был тесно связан с правящим домом. Комментарии миль:

Удалить рекламу

Реклама

Hercules-MelqartКажется, что желание подчинить храмы стояло за королевским решением заменить традиционных главных божеств Тира новым богом, Мелькартом. (32)

Дэн Диффендейл (CC BY-NC-SA)

Как уже отмечалось, Мелькарт не был новичком в Тире и всегда почитался там, но теперь приобрел больший авторитет и известность. Тирианцы никогда не были монотеистами, но возвышение Мелькарта в городе понравилось монотеистическому израильскому правящему дому, который почитал единого бога Яхве и способствовал продуктивным рабочим отношениям в торговле. Тирианцы снабжали Израиль драгоценными металлами для своего храма и знаменитой пурпурной одеждой для королевских особ в обмен на необходимые товары и предметы роскоши. Майлз пишет:

Тирианцы снабжали Израиль драгоценными металлами для своего храма и знаменитой пурпурной одеждой для королевских особ в обмен на необходимые товары и предметы роскоши. Майлз пишет:

В обмен [на драгоценные металлы и одежду] израильтяне будут доставлять ежегодно более 400 000 литров пшеницы и 420 000 литров оливкового масла — большое благо для Тира с его ограниченной территорией. (32)

Результатом стало не только увеличение богатства дворца, но и, благодаря более эффективному распределению этого богатства, увеличение благосостояния всего города. Это богатство привлекло внимание вавилонян после падения Ассирийской империи в 612 г. до н. э. и царя Навуходоносора II, осадившего город в 586 г. до н. э. Осада длилась тринадцать лет, и, хотя стены Тира устояли, его коммерческие предприятия пострадали, а благосостояние пришло в упадок. Тир возродился при Персидской империи Ахеменидов, захватившей город в 539 г.до н.э. и удерживал его до прихода Александра Македонского.

Осада Тира

Исторический факультет Военной академии США (общественное достояние)

Александр Македонский и его осада

Хотя персы в конце концов разместили своих собственных правителей в финикийских городах, они не вмешивались в уже установленные религиозные или политические традиции, и, во всяком случае, поначалу Тиру было позволено оставить своего царя, который все еще был связан с Мелькартом. Король теперь, а не жрецы, был «мостом между временным и небесным мирами, и потребности небесных богов могли точно соответствовать политическим потребностям дворца» (Майлз, 33). Эта новая религиозная политика способствовала более тесным связям между жителями города, обозначив их как отделенных от других городов-государств Финикии и, таким образом, особенных в глазах своего бога. Майлз пишет:

Удалить рекламу

Реклама

Король даже ввел новую тщательно продуманную церемонию для празднования ежегодного праздника Мелькарт.

Каждую весну на тщательно срежиссированном фестивале под названием egersis изображение бога помещали на гигантский плот, а затем ритуально сжигали, когда оно дрейфовало в море, пока собравшиеся толпы пели гимны. Для тирийцев, как и для многих других древних ближневосточных народов, упор делался на восстанавливающие свойства огня, ибо сам бог был не уничтожен, а оживлен дымом, и, таким образом, сожжение чучела символизировало возрождение. Чтобы подчеркнуть важность

egersis для поддержания внутренней сплоченности тирского народа все иностранцы должны были покинуть город на время церемонии. (33-34)

Именно эта церемония и то значение, которое она имела для людей, привели к разрушению Тира и резне или порабощению населения. В 332 г. до н.э. Александр Македонский прибыл в город во время завоевания империи Ахеменидов. Только что после покорения Сидона, который сдался и предложил щедрые дары, он потребовал немедленной сдачи Тира. Следуя примеру Сидона, тирийцы признали величие Александра и преподнесли ему дары, равные по ценности тем, которые он получил от Сидона.

Проходы под ипподромом в Тире

Кэрол Раддато (CC BY-NC-SA)

Все вроде бы шло хорошо и, довольный их покорностью, Александр сказал, что принесет жертву в честь их бога в храме Мелькарта. Тирианцы не могли допустить этого, так как для иностранца было бы кощунством приносить жертву в том, что считалось буквальным домом их бога, и тем более, что церемония egersis была близка. Ученый Ян Уортингтон описывает, что последовало за этим:

Аземилк, король Тира, предложил компромисс. Тир станет союзником Александра, но он должен принести жертву на материке в Старом Тире, напротив острова. Разгневанный Александр послал послов, чтобы сказать, что это неприемлемо и что тирийцы должны сдаться. Они убили посланников и сбросили их со стен. (105)

30 000 жителей были вырезаны или проданы в рабство, а город был разрушен Александром Македонским.

Затем Александр приказал осадить Тир. Он демонтировал большую часть старого материкового города Ушу, а также использовал упавшие обломки, камни и поваленные деревья, заполнив море между материком и островом, чтобы создать сухопутный мост для своих боевых машин. С тех пор это вызвало сильные отложения и навсегда связало остров с материком, поэтому Тир сегодня не остров. После семи месяцев осады Александр использовал свою искусственную дамбу, чтобы разрушить стены Тира и взять город.

С тех пор это вызвало сильные отложения и навсегда связало остров с материком, поэтому Тир сегодня не остров. После семи месяцев осады Александр использовал свою искусственную дамбу, чтобы разрушить стены Тира и взять город.

30 000 жителей Тира были либо убиты, либо проданы в рабство, а город был разрушен Александром в ярости из-за того, что они так долго бросали ему вызов. Падение Тира привело к дальнейшему развитию Карфагена (уже ставшего финикийской колонией около 814 г. до н.э.), поскольку многие выжившие после осады, которым удалось избежать гнева Александра с помощью подкупа или хитрости, эмигрировали в свою бывшую колонию в к северу от Африки.

Тайр, Ливан

Кэрол Раддато (CC BY-NC-SA)

После смерти Александра в 323 г. до н.э. его генералы сражались друг с другом за территории, которые он завоевал, при этом различные регионы контролировались, иногда довольно быстро, то одним, то другим. Полководец Лаомедон из Митилены сначала владел Тиром, и он переходил из рук в руки на протяжении всего конфликта (известного как войны диадохов, войны преемников Александра), пока он не был захвачен Антигоном I в 315 г. до н. Антиох III (годы правления 223–187 до н. э.) из империи Селевкидов в 19 г.8 г. до н.э.

до н. Антиох III (годы правления 223–187 до н. э.) из империи Селевкидов в 19 г.8 г. до н.э.

Пришествие Рима

Антиох III был занят расширением своих собственных территорий, когда в 218 г. до н. э. между Римом и Карфагеном разразилась Вторая Пуническая война. Ганнибал Барка (ок. 247–183 до н. э.), великий карфагенский полководец, получил помощь и поддержку от Филиппа V Македонского (годы правления 221–179 до н. э.), который убедил Антиоха III присоединиться к нему в завоевании Египта в ок. 205 г. до н.э. Однако Египет был основным источником зерна для Рима, и они угрожали Антиоху III ужасными последствиями, если он выполнит предложение Филиппа V. Антиох III отступил, и римляне победили Филиппа V в битве при Киноскефалах в 19 г.7 г. до н.э.

Римляне сделали город своей колонией в 64 г. до н. э., когда Помпей Великий аннексировал всю Финикию.

Антиох III, опасаясь, что Рим может уничтожить его следующим, нанес превентивный удар в 191 г. до н.э., а затем в 190 г. до н.э. в битве при Магнезии, где потерпел поражение. Апамейский договор 188 г. до н. э. резко сократил территорию Антиоха III и возложил на Селевкидов сокрушительное военное возмещение, что способствовало падению их империи. Селевкидские монархи стали больше заботиться о собственной безопасности, комфорте и роскоши, чем о функциях государства, ослабив его влияние на ряд регионов, и в 126 г. до н. э. Тир смог провозгласить свою независимость.

до н.э. в битве при Магнезии, где потерпел поражение. Апамейский договор 188 г. до н. э. резко сократил территорию Антиоха III и возложил на Селевкидов сокрушительное военное возмещение, что способствовало падению их империи. Селевкидские монархи стали больше заботиться о собственной безопасности, комфорте и роскоши, чем о функциях государства, ослабив его влияние на ряд регионов, и в 126 г. до н. э. Тир смог провозгласить свою независимость.

Город пережил еще один упадок во время Митридатовых войн (89–63 до н. э.) между Митридатом VI (годы правления 120–63 до н. э.) из Понта и Римом, в которых также участвовал Тигран Великий (ок. 95–56 до н. э.), который вступил в союз с Митридат VI. Хотя Тир смог сохранить свою независимость, непрекращающиеся войны в регионе серьезно препятствовали коммерческим предприятиям, что привело к экономическому спаду.

Сиденья ипподрома в Тире, Ливан

Кэрол Раддато (CC BY-NC-SA)

Римляне сделали город своей колонией в 64 г. до н. э., когда римский полководец и консул Помпей Великий аннексировал всю Финикию. Тир был перестроен и отремонтирован при римлянах, которые, по иронии судьбы, разрушили город Карфаген, куда ранее бежали выжившие тирийцы. Рим построил дороги, памятники и акведуки, которые можно увидеть и в наши дни, и город процветал под римским правлением, но пришел в упадок после падения Римской империи. Он оставался портовым городом в восточной половине Рима, Византийской империи, до 7 века н.э., когда он был захвачен мусульманами во время завоевания региона.

до н. э., когда римский полководец и консул Помпей Великий аннексировал всю Финикию. Тир был перестроен и отремонтирован при римлянах, которые, по иронии судьбы, разрушили город Карфаген, куда ранее бежали выжившие тирийцы. Рим построил дороги, памятники и акведуки, которые можно увидеть и в наши дни, и город процветал под римским правлением, но пришел в упадок после падения Римской империи. Он оставался портовым городом в восточной половине Рима, Византийской империи, до 7 века н.э., когда он был захвачен мусульманами во время завоевания региона.

Заключение

Город находился под контролем христианских крестоносцев в 1124 году после Первого крестового похода и стал важным торговым центром, связывавшим Запад с Востоком через Шелковый путь. В это время Тир продолжал производить свою знаменитую пурпурную краску и процветал как резиденция архиепископства Церкви и одна из самых важных оборонительных сооружений Иерусалимского королевства в поддержании христианского присутствия в регионе.

Тир был взят мусульманским мамлюкским султанатом в 129 г.1, а затем производство пурпурной краски и одежды прекратилось, поскольку теперь стали доступны более дешевые краски. В 1516 году город стал частью Османской империи, которая удерживала его до 1918 года, когда после успеха арабского восстания он стал частью Сирийского арабского королевства. К этому времени тирийцы в значительной степени полагались на рыбную промышленность, которая всегда была важным аспектом их экономики, и гораздо меньше на производство ремесел, характеризовавших былое величие Тира.

В настоящее время Тир в основном полагается на туризм для поддержания своей экономики. Археологические раскопки начались здесь всерьез в 1946 году и с тех пор спорадически продолжаются. Продолжающийся конфликт в регионе на протяжении второй половины 20-го века и вплоть до настоящего времени препятствовал археологическим работам, а иногда и полностью останавливал туризм, нанося ущерб экономике и препятствуя дальнейшему исследованию одного из величайших городов древности.

Редакционный обзор Перед публикацией эта статья прошла проверку на точность, надежность и соответствие академическим стандартам.

Шина | город и историческое место, Ливан

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Шина , современный арабский ṣr , французский Tyr или Sour , Latin Tyrus , Hebwrew Zor OR TSOR 18018018018018018018018018018018018018018.80180180180180180180180, , 70180, , , 70180, 70180, 70180, 70180, 70180. ) к северу от современной границы с Израилем и в 25 милях (40 км) к югу от Сидона (современная Сайда). Это был крупный финикийский морской порт примерно с 2000 г. до н.э. до римского периода.

Тир, построенный на острове и на соседнем материке, вероятно, изначально был основан как колония Сидона. Упоминаемый в египетских записях 14 века до н.э. как подчиненный Египту, Тир стал независимым, когда влияние Египта в Финикии уменьшилось. Позже он превзошел Сидон как торговый центр, развивая торговые отношения со всеми частями Средиземноморья. В 9 в. до н. э. колонисты из Тира основали североафриканский город Карфаген, ставший впоследствии главным соперником Рима на Западе. Город часто упоминается в Библии (Ветхом и Новом Заветах) как имевший тесные связи с Израилем. Хирам, царь Тира (годы правления 969–936), поставляла строительные материалы для храма Соломона в Иерусалиме (X век), а пресловутая Иезавель, жена царя Ахава, была дочерью Этбаала, «царя Тира и Сидона». В 10-м и 9-м веках Тир, вероятно, имел некоторое превосходство над другими городами Финикии и управлялся царями, власть которых была ограничена торговой олигархией.