цитаты из «Философического письма» — сочинения, за которое его объявили душевнобольным.

Петр Чаадаев: цитаты из «Философического письма» — сочинения, за которое его объявили душевнобольным.Публикации раздела Образование

Смотрите также

{«storageBasePath»:»https://www.culture.ru/storage»,»services»:{«api»:{«baseUrl»:»https://www.culture.ru/api»,»headers»:{«Accept-Version»:»1.0.0″,»Content-Type»:»application/json»}}}}

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — напишите нам.

Пожалуйста подтвердите, что вы не робот

Войти через

или

для сотрудников учреждений культуры

Системное сообщение

Ошибка загрузки страницы. Повторите попытку позже, либо воспользуйтесь другим браузером.

Спасибо за понимание!

Мы используем сookie

Во время посещения сайта «Культура.РФ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее.Первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева как документ эпохи Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

определяется просто, как просто все истинно гениальное. На философском уровне гениальность этой простоты сформулировал С. Л. Франк в статье «Достоевский и кризис гуманизма»: «Достоинство человека, его право на благополучие, его право на уважение основаны не на каком-либо моральном или интеллектуальном совершенстве, не на том, что он «разумен», «добр» или обладает «прекрасной душой», а просто на глубине онтологической значительности всякой человеческой личности. Человек богоподобен тем, что загадочные корни его существа, наподобие самого Бога, обладают сверхрациональной творческой силой, бесконечностью» [12]. Философ уверен, что именно Ф. М. Достоевскому впервые удался настоящий подлинный гуманизм, поскольку он есть христианский гуманизм, видящий во всяком, даже падшем человеке, человека как образ Бога. А все другие формы гуманизма сначала приукрашивают человека, прежде, чем сделать предметом поклонения. Такой гуманизм терпит крах при встрече с реальностью. С. Л. Франк предупреждает, что жестокая современность порождает презрение к человеку и что-то изменить может только гуманизм, гуманизм, существующий в форме, которую обрел в творчестве Ф. М. Достоевского.

Человек богоподобен тем, что загадочные корни его существа, наподобие самого Бога, обладают сверхрациональной творческой силой, бесконечностью» [12]. Философ уверен, что именно Ф. М. Достоевскому впервые удался настоящий подлинный гуманизм, поскольку он есть христианский гуманизм, видящий во всяком, даже падшем человеке, человека как образ Бога. А все другие формы гуманизма сначала приукрашивают человека, прежде, чем сделать предметом поклонения. Такой гуманизм терпит крах при встрече с реальностью. С. Л. Франк предупреждает, что жестокая современность порождает презрение к человеку и что-то изменить может только гуманизм, гуманизм, существующий в форме, которую обрел в творчестве Ф. М. Достоевского.Почти все крупнейшие русские философы считали своим долгом писать о Ф. М. Достоевском. Именно философам более чем профессиональным литературным критикам, обязаны мы лучшими книгами о величайшем художественном гении. Мало того, Ф. М. Достоевский был, по существу, впервые по достоинству понят и оценен именно

философами — создателями русского религиозно-философского Ренессанса, т. е. тем поколением, которое было пронизано влиянием Ф. М. Достоевского и в котором после позитивистской духовной летаргии проснулась жажда духовного творчества.

е. тем поколением, которое было пронизано влиянием Ф. М. Достоевского и в котором после позитивистской духовной летаргии проснулась жажда духовного творчества.

Хочется надеяться, что и в наше непростое время постмодернистская духовная летаргия породит жажду духовного творчества и гуманизм станет основным принципом отношений между людьми.

Литература

1. Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 301.

2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972-1980. Т. 5. С. 78.

3. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 21, С. 169.

4. Шестов Л. И. Достоевский и Ницше. Философия трагедии // Избранные сочинения. М., 1993. С. 177.

5.

6. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма // Из истории русской философской мысли. М., 1965. С. 15.

7. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 188.

8. Там же. С. 155.

9. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 4. С. 274.

10. Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 154.

11. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 24. С. 84.

12. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма … С. 29.

E. A. NAYDENKO. SPIRITUAL EXPERIENCE OF RUSSIAN PHILOSOPHERS IN THE CONTEXT OF FYODOR DOSTOYEVSKY’S CREATIVE WORK

Analyzing contemporary processes of dehumanization postmodern society, the author compares them with the experience of Russian philosophical thought in the late XIX — early XX century through the prism of Fyodor Dos-toyevsky’s creative work.

Key words: ethics of humanity, Fyodor Dostoyevsky’s creative work, Russian philosophy of the late XIX — early XX century.

В. Б. ХРАМОВ

ПЕРВОЕ «ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» П. Я. ЧААДАЕВА

КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ

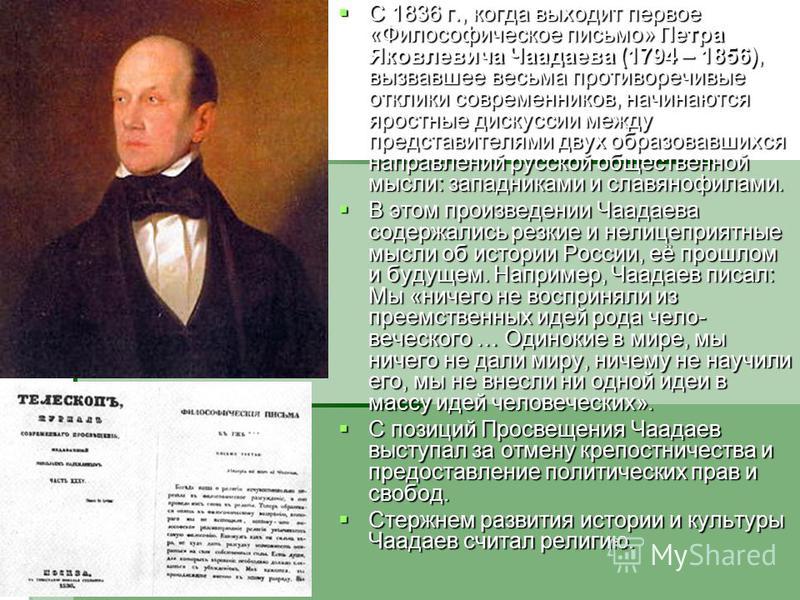

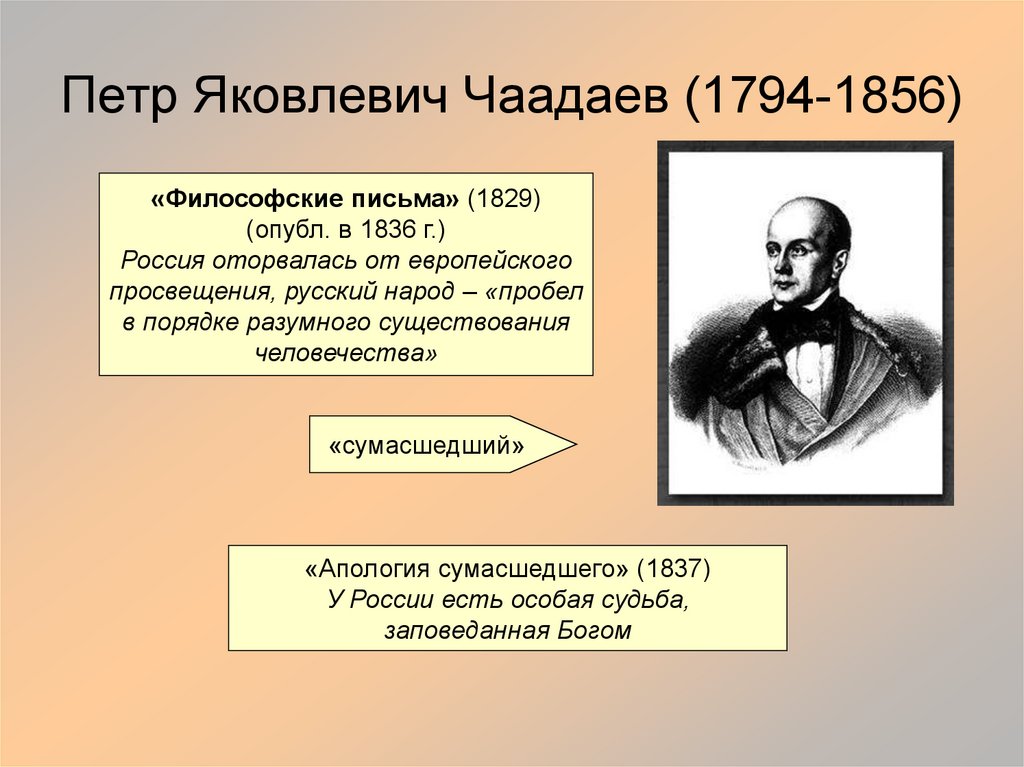

В статье исследуется проблема социокультурных последствий публикации важнейшего документа русской культуры XIX века: возникновение партийной борьбы, создание идеологии славянофилов и западников. Ключевые слова: П. Я. Чаадаев, «философические письма», документ, западники и славянофилы.

Первое «философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1794-1856) является одним из самых главных документов той культурной эпохи, которая наступила в России в «сороковые — роковые» годы XIX столетия и которую связывают с образованием двух партий — славянофилов и западников. Именно

Именно

«письмо» стало вызовом для славянофилов, позволило славянофильской партии идейно определиться, организоваться — соответствующим ответом стала и организация русских западников. Первое «философическое письмо» было опубликовано в 1836 году, вызвало общественное возмущение и

№ 2 (53), 2014

«Культура и общество. Философия. Социология.»

реакцию правительства, которую многие и по сей день считают несправедливой и чрезмерной: цензора уволили, редактора сослали, а Чаадаева признали сумасшедшим (правда, ненадолго, на несколько месяцев, до времени, пока скандал утихнет), но запретили ему впредь печатать свои труды.

Содержание письма известно. Автор, с философских высот обозревая историю своей Родины, говорит горькую правду о ней: ничего в культуру общечеловеческую мы не внесли, ничего существенного не сказали, и нет у нас ни прошлого, ни будущего, а настоящее мутно и причина всему этому основная в том, что православие в свое время приняли, от западного мира откололись сами, от прогресса, осуществляемого там, и в этом смысле Россия суть ничто, и в крови у нас.

Как может показаться некоторым, именно содержание письма явилось единственной причиною общественного возмущения, жесткой реакции правительства, трагического партийного разделения русской культуры, приведшей ее к тому болезненному состоянию партийной раздвоенности, которое не изжито в полной мере и по сей день. Но вглядимся пристальнее в ход событий. После отставки, последовавшей в 1821 году, прервав столь блестящую карьеру (его прочили в адъютанты Александра I), Чаадаев самым серьезным образом занялся разработкой своей оригинальной философской концепции. Именно ради нее он службу оставил. Постепенно, к концу двадцатых годов его учение сложилось в общих чертах, и он, уединившись, сформулировал его в форме восьми философических писем [2], которые нам сегодня известны. Книга была закончена в 1831 году, но мыслитель продолжил работу, развивая концепцию.

С содержанием чаадаевской концепции образованные люди того времени (их не так много было) познакомились задолго до опубликования письма. Автор не скрывал своих мыслей. Он читал текст в обществе, обсуждал, полемизировал, даже — с известными оговорками — популяризировал свои идеи в течение десятилетия. Но, ни политической, ни серьезной общественной реакции (возмущения, например) не было — восхищались, обсуждали, возражали, чаще соглашались и не более того. Строгое николаевское правительство не вмешивалось, хотя, что документально подтверждено, знало о содержании писем, о тех разговорах-проповедях, которые вел философ в узком кругу своих друзей и почитателей. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт. Когда в 1833 году Чаадаев, желая вернуться на службу, стал искать место, ему предложили должность по ведомству министерства финансов. Он отказался, надеясь на службу по линии министерства просвещения. Но, зная (конечно, в общих чертах) о каком «просвещении» идет речь, царь Николай I предложил ему должность по ведомству юстиции. Чаадаев опять отказался (смелый

Автор не скрывал своих мыслей. Он читал текст в обществе, обсуждал, полемизировал, даже — с известными оговорками — популяризировал свои идеи в течение десятилетия. Но, ни политической, ни серьезной общественной реакции (возмущения, например) не было — восхищались, обсуждали, возражали, чаще соглашались и не более того. Строгое николаевское правительство не вмешивалось, хотя, что документально подтверждено, знало о содержании писем, о тех разговорах-проповедях, которые вел философ в узком кругу своих друзей и почитателей. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт. Когда в 1833 году Чаадаев, желая вернуться на службу, стал искать место, ему предложили должность по ведомству министерства финансов. Он отказался, надеясь на службу по линии министерства просвещения. Но, зная (конечно, в общих чертах) о каком «просвещении» идет речь, царь Николай I предложил ему должность по ведомству юстиции. Чаадаев опять отказался (смелый

поступок человека знающего себе цену!) и стал искать другие способы участия в деле просвещения России. Таким образом, у нас есть основание предполагать, что не столько содержание самого документа, которое было известно многим, а факт его публикации вызвал упомянутые выше социокультурные последствия.

Таким образом, у нас есть основание предполагать, что не столько содержание самого документа, которое было известно многим, а факт его публикации вызвал упомянутые выше социокультурные последствия.

Высший слой русской культуры тех лет был организован по типу французских салонов века Просвещения (правда, еще в Москве «Английский клуб» был — для игры в карты и бесед на разные , в том числе и философские темы). Именно здесь свободно обсуждались самые смелые общественные вопросы. Хозяйка салона была его душою, организатором «умных бесед». Подчиняясь общественным требованиям данного культурного слоя, П. Я. Чаадаев посвятил свой труд «даме», чем крайне заинтересовал публику, и в традициях времени письма свои «философические» на французском языке записал, т.е. для избранных, для узкого круга, для понимающих философию и знающих французский язык на уровне, позволяющем разобраться в сложнейших мировоззренческих вопросах. Так поступали в Европе со времен Возрождения, еще Леонардо свои проекты смелые даже от учеников скрывал, шифруя, но избранным все-таки открывал их содержание. То же Томас Мор, канцлер английский. Он свою «Уто -пию» на латыни записал, избранным, т.е., адресуя, — как предмет для размышления, а не призыв к деятельности революционной. Ведь избранные — культурные и образованные — «все поймут», для них можно и преувеличить и заострить — они разберутся, ибо читали уже много подобного, да и сами к мыслям критическим приходили, особенно, нужно признать, в России, где «всякий свою страну клянет», патриотом себя считая.

То же Томас Мор, канцлер английский. Он свою «Уто -пию» на латыни записал, избранным, т.е., адресуя, — как предмет для размышления, а не призыв к деятельности революционной. Ведь избранные — культурные и образованные — «все поймут», для них можно и преувеличить и заострить — они разберутся, ибо читали уже много подобного, да и сами к мыслям критическим приходили, особенно, нужно признать, в России, где «всякий свою страну клянет», патриотом себя считая.

Хотя конечно, и среди образованных разные люди встречаются. Не каждый, подобно девушке влюбленной, слушал проповеди философские П.Я. Чаадаева с восхищением. Некоторые не принимали и отвечали в духе классических традиций. В Петербурге обнаружился «свой Аристофан» -сочинитель Загоскин, комедию «Недовольные» в 1835 году создавший, в которой Чаадаева высмеял, узнаваемо было. Пьесу поставили, но признали неудачной, неумной. Чаадаев еще раз убедился в правоте своей критики актуальной культуры России и своеобразно откликнулся: «Глуповатое, благодушное, блаженное самодовольство, вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас. ». Денис Давыдов — поэт и партизан легендарный, тоже сатирою на Чаадаева отозвался в «Современной песне», но ироническое отношение свое он выразил, не к учению, а, скорее, к обстановке, в которой Чаадаев проповедовал: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик…». Имя Чаадаева Давыдов не называет, ясно, что писал для узкого круга, для своих; они догадаются, узнают и оценят. В связи с

». Денис Давыдов — поэт и партизан легендарный, тоже сатирою на Чаадаева отозвался в «Современной песне», но ироническое отношение свое он выразил, не к учению, а, скорее, к обстановке, в которой Чаадаев проповедовал: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик…». Имя Чаадаева Давыдов не называет, ясно, что писал для узкого круга, для своих; они догадаются, узнают и оценят. В связи с

постановкой пьесы и публикацией стихов никакой серьезной общественной реакции не произошло, никто не возмутился. Но вот перевел свои «философические письма» Чаадаева на русский язык, напечатал в альманахе «Телескоп» «первое», и содержание документа стало общедоступным (относительно, конечно), что и взорвало культуру. «Письмо» стало «прокламацией», утратив сразу глубину философской мысли, которая, правда, в нем лишь приоткрывалась. Так началась трагедия гонимого, «непонятого мыслителя» Чаадаева и трагедия раздвоенной русской культуры.

Но проблема имеет еще один — и весьма существенный аспект. Первое «философическое письмо» является лишь введением к серьезному философскому труду, содержание которого раскрывается в последующих письмах, а дальше П.Я. Чаадаев обсуждает вопросы не столько актуальные, сколько теоретические — онтологические, теологические, гносеологические, этические, ну и, конечно, собственно историософские. И в этом смысле первое письмо играет роль вопроса, ответ на который (глубокий и теоретически обоснованный) дается в последующих «письмах», точнее даже — в последующих работах Чаадаева, где его философия оригинальная, как мы сегодня это понимаем, развернута, и ответ этот позитивен, оптимистичен для культуры России.

Правда, в первом «письме», как правильно некоторые скажут, уже сформулирован и ответ на вопрос «почему мы вне истории человеческой?». Но ответ этот, по логике драматургической, в «письмах» осуществленной, то же «в орбиту вопроса входит», как-то первое, что в голову отчаявшуюся, ответа ищущую прийти может. Этот прием — первичного отчаяния, а затем философического «осмысленного утешения», применялся в европейской культуре неоднократно. Поэтому просвещенная публика на первичный ответ-критику не слишком и реагировала, зная, что это автор «завлекает», понимая, что, если ответ найден и озвучен, то зачем еще семь писем других писать. Публика ожидала другого — углубленного позитивного ответа, но. не дождалась в том виде, в котором мы его сегодня получили, ибо по причине публикации «письма» события стали развиваться по совсем иному сценарию: Чаадаев стал «запрещенным мыслителем», а его работы в полном объеме были напечатаны лишь в 1987 году, т.е. через 150 лет после публикации первого «философического письма». Ответ этот, если коротко формулировать, будет таковым.

Этот прием — первичного отчаяния, а затем философического «осмысленного утешения», применялся в европейской культуре неоднократно. Поэтому просвещенная публика на первичный ответ-критику не слишком и реагировала, зная, что это автор «завлекает», понимая, что, если ответ найден и озвучен, то зачем еще семь писем других писать. Публика ожидала другого — углубленного позитивного ответа, но. не дождалась в том виде, в котором мы его сегодня получили, ибо по причине публикации «письма» события стали развиваться по совсем иному сценарию: Чаадаев стал «запрещенным мыслителем», а его работы в полном объеме были напечатаны лишь в 1987 году, т.е. через 150 лет после публикации первого «философического письма». Ответ этот, если коротко формулировать, будет таковым.

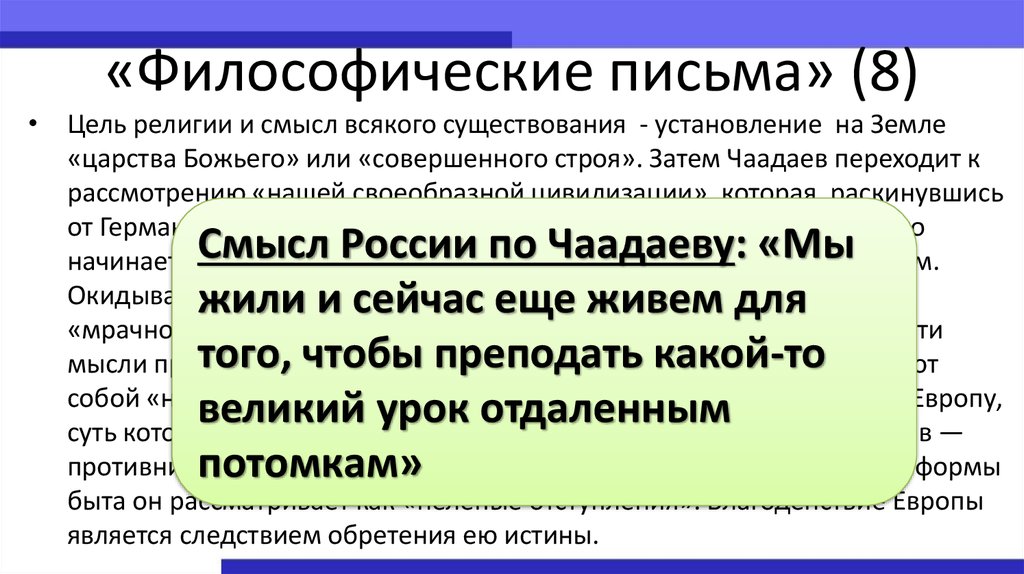

Основное свойство русской культуры — внев-ременность. В «первом философическом письме» применительно к реальному бытию России это понятие связывается Чаадаевым с суммою негативных характеристик, что позволяет говорить о русских как о народе неисторическом. Но вневре-менность является свойством Бога, следовательно, положительное содержание. Значит, и неучастие России в истории может иметь провиденциальный смысл. В определенный кризисный для Европы момент Россия способна включиться в исторический прогресс, выполнив провиденциальную миссию по установлению «Царства Божьего на земле». Но этого может и не случиться, если она будет искать путь развития вне прогресса, осуществляемого народами Западной Европы [3].

Но вневре-менность является свойством Бога, следовательно, положительное содержание. Значит, и неучастие России в истории может иметь провиденциальный смысл. В определенный кризисный для Европы момент Россия способна включиться в исторический прогресс, выполнив провиденциальную миссию по установлению «Царства Божьего на земле». Но этого может и не случиться, если она будет искать путь развития вне прогресса, осуществляемого народами Западной Европы [3].

Таким образом, обсуждая социальную значимость творчества Чаадаева, нельзя недооценивать сам факт публикации первого «философического письма». Публикация вызвала общественный протест, который спровоцировал жесткую реакцию правительства. Пока Чаадаев проповедовал в салонах — все было спокойно, мысль слушателей была направлена на понимание, на творчество. Когда же текст опубликовали, он приобрел самостоятельную значимость, оторвался от автора, стал предметом различный интерпретаций, дополнительно простимулировал творчество, мысль и «отвагу» писателей, ибо стали писать «за спиной Чаадаева», по поводу и против, что и проще и безопаснее. Партии возникли. Партийная борьба велась вроде бы за правду, вроде все бы за Россию, а на самом деле чаще против друг друга, лишь жизнь оживляя полемикой, публику развлекая. Увлекло и отвлекло, но на поверхности осталось пеною, революционным действием. Правда, в глубине все же серьезное содержание созревало, которое, хочется сказать, «создавалось не благодаря провокационной публикации «письма», а вопреки», но это преувеличением недопустимым будет, поэтому скажу — «и благодаря и вопреки».

Партии возникли. Партийная борьба велась вроде бы за правду, вроде все бы за Россию, а на самом деле чаще против друг друга, лишь жизнь оживляя полемикой, публику развлекая. Увлекло и отвлекло, но на поверхности осталось пеною, революционным действием. Правда, в глубине все же серьезное содержание созревало, которое, хочется сказать, «создавалось не благодаря провокационной публикации «письма», а вопреки», но это преувеличением недопустимым будет, поэтому скажу — «и благодаря и вопреки».

Литература

1. Подробнее см.: Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-34.

2. Там же. С. 15-138.

3. Подробнее см.: Храмов В. Б. Философия истории и культуры П. Я. Чаадаева и старших славянофилов. Краснодар, 2002. С. 17-39.

V. B. KHRAMOV. THE FIRST «PHILOSOPHICAL LETTER» P. Y. CHAADAEV AS A DOCUMENT OF THE ERA

B. KHRAMOV. THE FIRST «PHILOSOPHICAL LETTER» P. Y. CHAADAEV AS A DOCUMENT OF THE ERA

The article reveals the problem of social and cultural consequences of publiction, an important instrument of Russian culture of the XIX century: the emergence of party struggle, creation of Slavophiles’ and Westerners’ ideology.

Key words: P. Chaadaev, «Philosophical Letters», document, Westerners and Slavophiles.

«В сущности, правительство только исполнило свой долг» – Weekend – Коммерсантъ

22 октября 1836 года император Николай I написал свою знаменитую резолюцию о публикации первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Русский перевод статьи, ходившей в списках уже несколько лет, был напечатан в журнале «Телескоп», за что журнал был закрыт, издатель Николай Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а пропустивший статью цензор Алексей Болдырев отправлен в отставку. Самого Чаадаева объявили сумасшедшим и поместили под принудительный медицинский надзор. Таким образом, публикация философического письма не только стала начальной точкой спора западников и славянофилов, но и привела к первому в России случаю использования психиатрии в политических целях.

Самого Чаадаева объявили сумасшедшим и поместили под принудительный медицинский надзор. Таким образом, публикация философического письма не только стала начальной точкой спора западников и славянофилов, но и привела к первому в России случаю использования психиатрии в политических целях.

Из письма министра народного просвещения графа Сергея Уварова императору Николаю I

20 октября 1836 года

Ваше Величество, оценивая в своей мудрости характер этой статьи, кажущейся с первого взгляда невероятной, благоволит оценить по справедливости ту борьбу, которую я веду с модными принципами, с ухищрениями и страстями; борьба эта была бы безнадежна, если бы твердая и блистательная поддержка Вашего Величества не являлась постоянным утешением тех, кого Ваше доверие поставило на страже у прорыва и которые пребудут там. Может быть, Ваше Величество, сочтете необходимым позднее напечатать опровержение, обращенное не к нашей стране, где возмущение не может не стать всеобщим, а скорее для заграницы, жаждущей всякого рода клеветнических выходок.

Но опровержение это требовало бы такта, настолько утонченного, что его нельзя было бы поручить журналистам, писателям. Позволю себе высказать мнение, что в настоящий момент обсуждение этой диатрибы «Телескопа» только усилило бы зло.

Но опровержение это требовало бы такта, настолько утонченного, что его нельзя было бы поручить журналистам, писателям. Позволю себе высказать мнение, что в настоящий момент обсуждение этой диатрибы «Телескопа» только усилило бы зло.…оценивая в своей мудрости…

Резолюция императора Николая I на докладе министра народного просвещения графа Сергея Уварова

22 октября 1836 года

Прочитав статью, нахожу, что содержание оной есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу.

…статьи, кажущейся невероятной…

Из первого «Философического письма» Петра Чаадаева

1829 год

Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица. тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.

тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.

…такта, настолько утонченного…

Из письма шефа III отделения императорской канцелярии графа Александра Бенкендорфа московскому военному генерал-губернатору князю Дмитрию Голицыну

23 октября 1836 года

Статья сия, конечно уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. Но жители древней нашей столицы будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья.

Но жители древней нашей столицы будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья.

…с модными принципами…

Из дневника цензора Александра Никитенко

25 октября 1836 года

Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В 15 номере «Телескопа» напечатана статья под заглавием «Философские письма». Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум Думают, что это дело тайной партии. А я думаю, что это просто невольный порыв новых идей, которые таятся в умах и только выжидают удобной минуты, чтобы наделать шуму.

Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум Думают, что это дело тайной партии. А я думаю, что это просто невольный порыв новых идей, которые таятся в умах и только выжидают удобной минуты, чтобы наделать шуму.

…для заграницы, жаждущей клеветнических выходок…

Из донесения австрийского посла в Петербурге графа Фикельмона канцлеру Меттерниху

7 ноября 1836 года

В Москве в литературном периодическом журнале под названием «Телескоп» напечатано письмо, написанное русской даме полковником в отставке Чаадаевым . Оно упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице.

Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом.

Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом.

…возмущение не может не стать всеобщим…

Из «Докладной записки потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве» Михаила Жихарева

1860-е годы

Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина) — не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким неизмеримым шумом. Около месяца середи целой Москвы не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю»; все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию.

…оценить по справедливости…

Из письма Александра Пушкина Петру Чаадаеву

19 октября 1836 года

Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили.

Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили.

…на страже у прорыва…

Из письма графа Дмитрия Татищева графу Сергею Уварову

26 октября 1836 года

Произведение отвратительное. Факт его опубликования очень важен для правительства; он доказывает существование политической секты в Москве; хорошо направленные поиски должны привести к полезным открытиям по этому поводу. Принадлежит ли автор к тайным обществам, но в своем произведении он богохульствует против святой православной церкви. Он должен быть выдан церкви. Одиночество, пост, молитва пришли бы на помощь пастырским внушениям, чтобы привести домой заблудшую овцу.

…усилило бы зло…

Из доклада московского обер-полицмейстера Льва Цынского графу Александру Бенкендорфу

3 ноября 1836 года

Прочтя предписание, он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз и не мог выговорить слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: «Справедливо, совершенно справедливо»,— объявляя, что действительно в то время, как сочинял сии письма, был болен и тогда образ жизни и мыслей имел противный настоящим . В противоречие же сему, продолжая разговор, говорил, что философические письма, давно написанные, были читаемы многими здесь и в Петербурге; что сие самое ободряло его и обольщало надеждою, что они будут одобрены, как и прежде, читавшими и что к сему он был увлечен авторским честолюбием.

…обращенное не к нашей стране…

Из «Апологии сумасшедшего» Петра Чаадаева

1837 год

В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой,— публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить.

В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой,— публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить.

…преступлением против народной чести…

Из стихотворения Николая Языкова «К Чаадаеву»

1844 год

Вполне чужда тебе Россия,

Твоя родимая страна!

Ее предания святыя

Ты ненавидишь все сполна.

Ты их отрекся малодушно,

Ты лобызаешь туфлю пап,—

Почтенных предков сын ослушной,

Всего чужого гордый раб!

. ..твердая и блистательная поддержка…

..твердая и блистательная поддержка…

Резолюция императора Николая I на докладе князя Дмитрия Голицына

30 октября 1837 года

Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать.

Весь проект «Календарь литературных преследований»

Неизменность Чаадаева — Михаил Гефтер

Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.

Михаил Гершензон (Гершензон, 2000 [1908]: 424).

Расхожим является мнение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Н.И. Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды — и от того реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной. Его карали за взгляды, которых он уже не разделял.

Его карали за взгляды, которых он уже не разделял.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным: за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 годов разным адресатам, его суждений, нашедших отражение даже в печати. Хотя О. Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться “Апологии”, конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России» (Мандельштам, 1971 [1915]: 288). Но сказанное Чаадаевым в «Апологии…» если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться — представить иную аранжировку ранее высказанных идей.

И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства — настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.

Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»

Почти сразу же по выходе из уединения и возвращении к жизни московских гостиных [1], Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему их распространению. В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев [2], его многолетний московский приятель, говорит: «Я читал некоторые из этих писем (и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время? [выд. нами. — А.Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания» (Свербеев, 2014: 523).

В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев [2], его многолетний московский приятель, говорит: «Я читал некоторые из этих писем (и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время? [выд. нами. — А.Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания» (Свербеев, 2014: 523).

М.П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весною 1830 года» (Гершензон, 2000 [1908]: 440).

В 1831 году Чаадаев передал рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург — с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф.М. Беллизара (Пушкин, 1935: 334): «Вероятно, — пишет М.И. Гиллельсон, — по приезде […] Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева [3]), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать […]» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172).

В ноябре 1832 года Чаадаев вновь попытался издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А.И. Семена (Там же). Тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А.П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру. Однако последнего он не смог сделать, отвечая:

«[…] первые страницы, где показывается неосновательность протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога и пользовавшегося необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги» (II, 527 [4], письмо от 1 февраля 1833 года) [5].

Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П.А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской, и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале:

«Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 года).

Так он и поступит в 1836 году — как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М.К. Лемке, «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда “Московскому наблюдателю”, где они не появляются» (Лемке, 1909: 402). Как веско отмечал М.О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (Гершензон, 2000 [1908]: 441). В 1834 году Чаадаев в письме к кн. П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:

П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:

«Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 года).

До 1988 года считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден под влиянием постигших его неудач пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 году попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А.И. Тургеневу (II, 93–94). Однако последний ответил отказом, не рискнув «взять на себя ответственность за подобную публикацию» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172, со ссылкой на письмо А.И. Тургенева к П.Я. Чаадаеву от 22 августа / 3 сентября 1835 года [6]). После публикации Б.Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу (Тарасов, 1988, републ. : Чаадаев, 1989: 389; II, 101–102) появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался. Публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман, и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представал идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:

: Чаадаев, 1989: 389; II, 101–102) появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался. Публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман, и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представал идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:

«Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не искажать текст» (II, 89, письмо к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1834 года).

В письме к Пушкину 17 июля 1831 года, побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы: «Постарайтесь […], прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни — это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие» (II, 67).

Реакция на «Философические письма»: до и после публикации

Кн. П.А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже): «Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним. Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном» (Переписка, 1982: 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 года).

Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним. Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном» (Переписка, 1982: 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 года).

К этому письму А.И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву: рукопись его вызывала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение [7]. В чем сходились и Пушкин, и А.И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так это в стремлении отделить «христианство» от конфессии [8]. Пушкин пишет, начав, разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»:

«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской» (Переписка, 1982а: 275).

Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину: «Поставь на место католицизма христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной. На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию [выд. нами. — А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он выслушивает и другую сторону: т.е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны» (Переписка, 1982: 74, письмо от 15 июля 1831 года).

На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию [выд. нами. — А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он выслушивает и другую сторону: т.е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны» (Переписка, 1982: 74, письмо от 15 июля 1831 года).

Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь. Для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается [9]. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

М.А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н.Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал:

«Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. […] Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно» (Дмитриев, 1998: 366, 367).

Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 год, — следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой — разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С. С. Уварова. Он обвинил его в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

С. Уварова. Он обвинил его в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в “Телескопе”. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин [выд. нами. — А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. […] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против “Истории государства Российского” и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву» (Вяземский, 1879: 221, 222).

нами. — А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. […] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против “Истории государства Российского” и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву» (Вяземский, 1879: 221, 222).

В 1875 году Вяземский вновь изменил свои взгляды — или, по меньшей мере, публичное суждение — о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Телескопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 года (I, 580–581):

«Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (directeur de conscience). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана» (Вяземский, 1879: 214).

Писано оно было на французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (directeur de conscience). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана» (Вяземский, 1879: 214).

Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 году вернуться на службу, пишет: «Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубом капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева» (Гершензон, 2000 [1908]: 439).

Однако Вяземский уже в 1831 году произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» — см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 года, цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего. Обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 года: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного […]» (Лемке, 1909: 413) [10].

Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего. Обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 года: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного […]» (Лемке, 1909: 413) [10].

Принцип Чаадаева

И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы — от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции, — и оскорбление, которое в 1848 году попытался нанести Чаадаеву П.В. Долгоруков, рассылая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию (см.: Жихарев, 1989: 114–115, 371), — все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».

Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него “систему”. У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат христианской философии истории. История есть для него создание в мире Царствия Божия. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю» (Флоровский, 1988 [1937]: 248). Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (II, 69, письмо от 18 сентября 1831 года).

Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

«Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово честь долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово чести по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши […].

Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. […]

Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено» (Кюстин, 2008: 75).

В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева, что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом…» или личное знакомство с Чаадаевым в Москве [11]. Однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаадаева, он демонстрирует незнакомство с его текстами и повествует, опираясь лишь на «устную легенду о Чаадаеве» (Мильчина, Осповат, 2008: 961). На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника» (Там же: 767). Биограф кн. Козловского Г.П. Струве центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России» (Струве, 1950: 39–46). У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации. Так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 года из Рима передает известие о своей встрече с князем: «Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что русский народ никакого характера не имеет» (цит. по: Струве, 1950: 40).

Так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 года из Рима передает известие о своей встрече с князем: «Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что русский народ никакого характера не имеет» (цит. по: Струве, 1950: 40).

Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева. То, что в первую очередь занимало публику, оказывалось привлекающим внимание в силу не «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны публичной речи, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского “религиозного западничества”, характерного для времени Александра I» (Валицкий, 2012: 54, прим. 1 к стр. 53). И тем не менее различие принципиально:

«Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривал в этих высказываниях [князя Козловского. — А.Т.] сходство с тем, как виделась Россия в философии Чаадаева. […] Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело — личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое — идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории» (Валицкий, 2012: 37, 38).

Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки — они у него общие с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколения [12], сколько принимая их как данность, адекватное описание реальности [13], стремится понять, почему эта реальность такова.

Там, где другие дают практический ответ — принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или по меньшей мере на столь долгий срок, как это окажется возможно, — Чаадаев дает ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.

Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен: Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» (I, 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого «семейства» имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого — напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Члены этого «семейства» имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого — напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Если угодно, перед нами тавтология: Россия не имеет истории потому, что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может — частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо», I, 434–440). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не становится историей:

«Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. […] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).

[…] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).

Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов.

1. Прошлое и настоящее России исключительно, она — исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330).

2. При этом исключительность эта целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских.

3. Но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом, — и смысл этот провиденциальный.

4. Следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «[…] мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330).

5. Прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325). Этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека [14]» (I, 330).

В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека [14]» (I, 330).

Разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева: предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов, — попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей — «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.

Из этого вытекает, что именно сама «пустота» — прошлая и настоящая — должна быть осмыслена положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо, но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего: либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.

Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную:

«Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).

сходное: I, 335–336).

Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл — и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой — в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не (только) внешнему зрителю, но и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту, то это значит — раз история еще не началась для России, — что ей суждено начаться.

«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но универсальное содержание: любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным. Его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств — любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились: «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

Но это же отсутствие «своего», преходящесть любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая, — оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами…», но и в них же самих — разница в интонации. Если в «Философических письмах…» это приглушено: на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, пронизывающей все — от частной жизни до общего порядка существования во времени [15], который и объясняет беспорядок первой, — то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф.В.Й. Шеллингу в 1832 году Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников: «бедное настоящим, но богатое будущим […], великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).

В письме к Николаю I от 1 июля 1833 года он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире [выд. нами. — А.Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше имеющем принципиальную значимость письме Чаадаева к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1835 года, в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярии дает название предназначенному им к опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:

«Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации, и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелицеприятны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).

Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).

А.И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 года: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92).

Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92).

Между «Философическими письмами…» и последующими текстами нет водораздела — не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 годах и напечатано в 1836 году. Например, в письме к И.Д. Якушкину, предположительно датируемом 1838 годом, но, возможно, относящемся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:

«Кто-то сказал, что “нам, русским, не достает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада”. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего.

Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).

Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).

Вопреки расхожим представлениям (см., напр.: Валицкий, 2012: 53), исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается, а начинает расти после 1835 года. «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки» (вопреки, напр.: Карпович, 2012: 97), а последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х годов. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии…» на том же представлении о России как о не имеющей прошлого — и именно потому способной иметь будущее: