Протагор и софисты. История философии. Античная и средневековая философия

Протагор и софисты

В V в. в Афинах появилась новая философия, которая полностью отличалась от философии природы того времени. Ее ориентация была гуманистической, а принципиальные позиции релятивистскими. Представителями ее выступали софисты, среди них наиболее оригинальным мыслителем был Протагор.

Софисты, которые первыми выразили в философии но вое направление, не создали философской школы и в целом не были изначально философами. Они были учителями и воспитателями, готовящими к публичной жизни, и этот род деятельности давал возможность объединить между собой достаточно разнородную группу людей. Эти учителя еще во времена Солона практиковали в Афинах, но выдающуюся роль в общественной жизни стали играть лишь тогда, когда в воспитании стали делать акцент на образовании, а не на духовном и физическом совершенствовании, как было до сих пор. В результате потребность в образовании стала повсеместной, а участие в интеллектуальной и публичной жизни общества стало считаться делом чести.

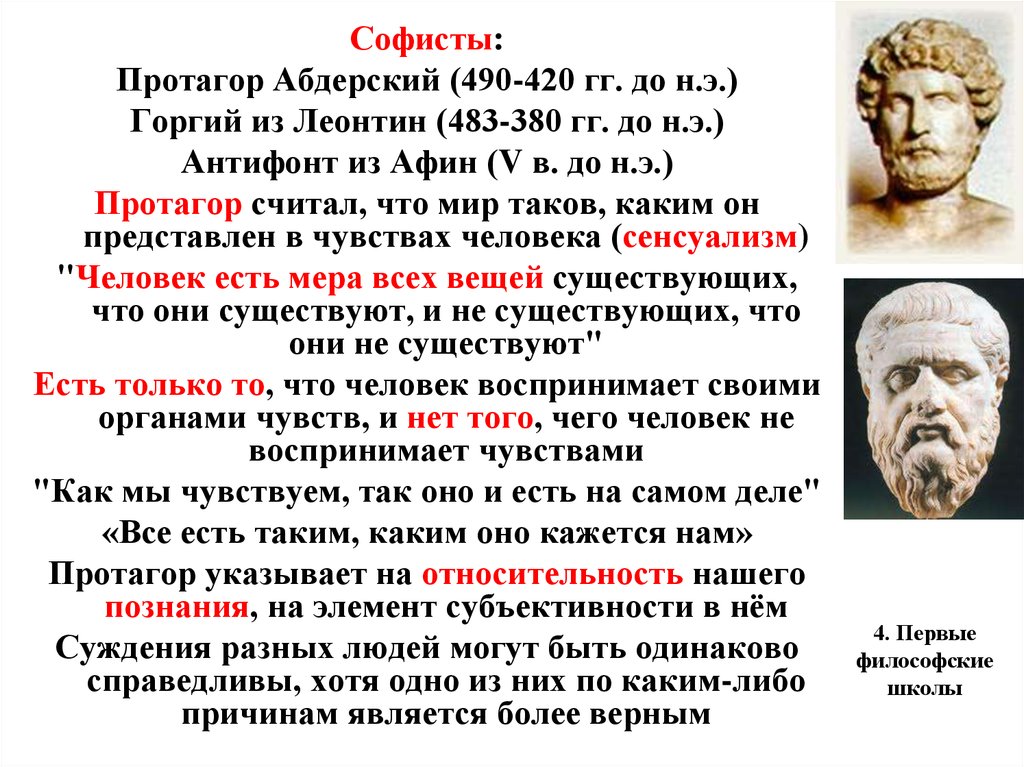

Не все они были философами, однако среди них было несколько выдающихся мыслителей, таких как Протагор, Горгий, близкие к элеатам Гиппарх и Продик; большинство же были менее известны; были и те, «кто знал историю и пренебрегал наукой, любители парадоксов и тривиальное тей, консерваторы и радикалы, серьезные философы и случайные люди».

Период деятельности софистов был достаточно долгим и продолжался почти целое столетие. Протагор и Горгий были старше Сократа, и еще во времена Аристотеля деятельность софистов не прекратилась.

Однако вскоре благосклонное отношение греков к софистам радикально изменилось. Причин было несколько. Аристократическое общество обвинило их в том, что они учат за деньги. В глазах греков это было унижением умственного труда. Консерваторы, в свою очередь, выступили с обвинениями в том, что, обучая, софисты нарушают веру и традиции. Это обвинение софисты могли бы разделить, за малым исключением, со всеми, кто в Греции занимался философией. И, наконец, как с принятой обществом точкм зрения, так и с личных позиций выступил против Платон и боролся с ними, как говорится, не выбирая средств. Он, по видимому, больше всех сделал для того, чтобы принизить роль софистов в памяти потомков: работы софистов не сохранились, нет достаточных свидетельств их деятельности, потомки черпали сведения о них из произведений Платона и смотрели на них его глазами.

Само слово «софист» вначале имело другой смысл: оно обозначало «ученого», затем «псевдоученого»; соответственно термины «софизм» и «софистический» также получили уничижительное значение. Софистика стала синонимом эристики, то есть системы приемов, которые ложному утверждению придавали истинное значение. Образцы такого рода начинаний мы имеем в пародиях Платона и Аристотеля. Правда, что софисты злоупотребляли диалектикой, но этим грешили в то время все: как ученики Сократа, так и сам Пла тон. Однако начало этому злоупотреблению положили Несофисты, а элеаты: они считали, что все можно доказать, создали правила доказательства положений, которые казались наименее правдоподобными. Кроме того, это «антилогическое направление», существовавшее в то время, еще больше дискредитировало себя, поскольку, как правило, доказанное таким образом обвинение в безбожии было направлено против невыгодных, неудобных философов. Софисты если и заслужили это обвинение, то не все, а лишь поздние — эпигоны, которые были ничтожными людьми, память о которых погибла, а это обвинение относили, как правило, к тем, кто был известен и значителен.

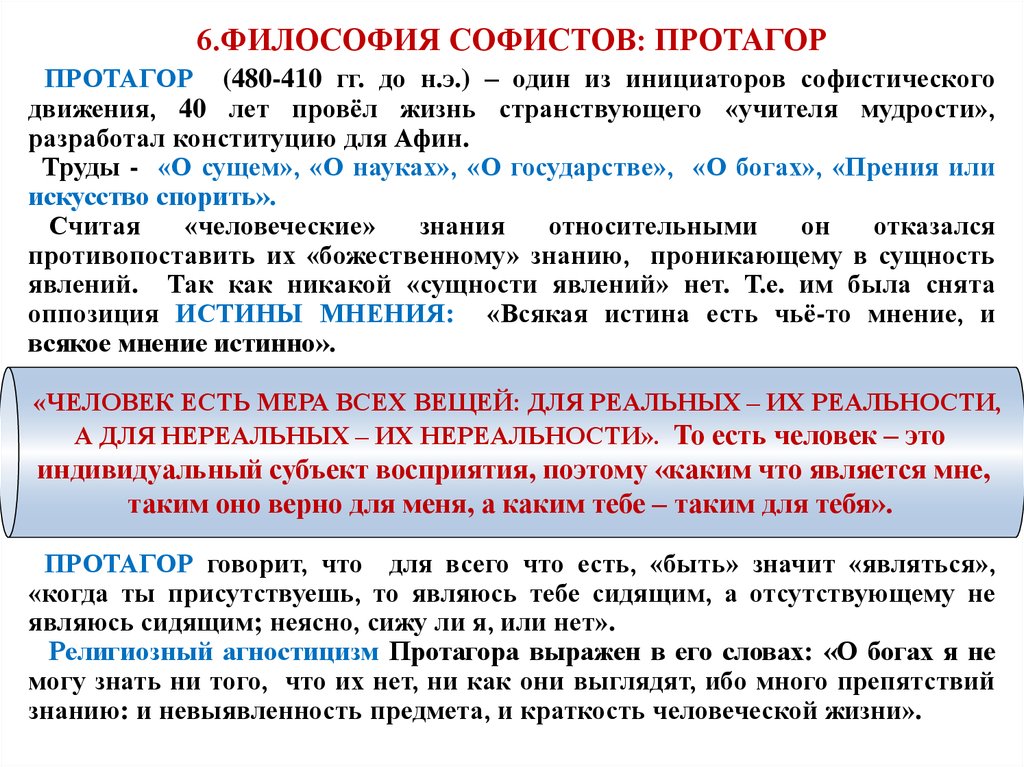

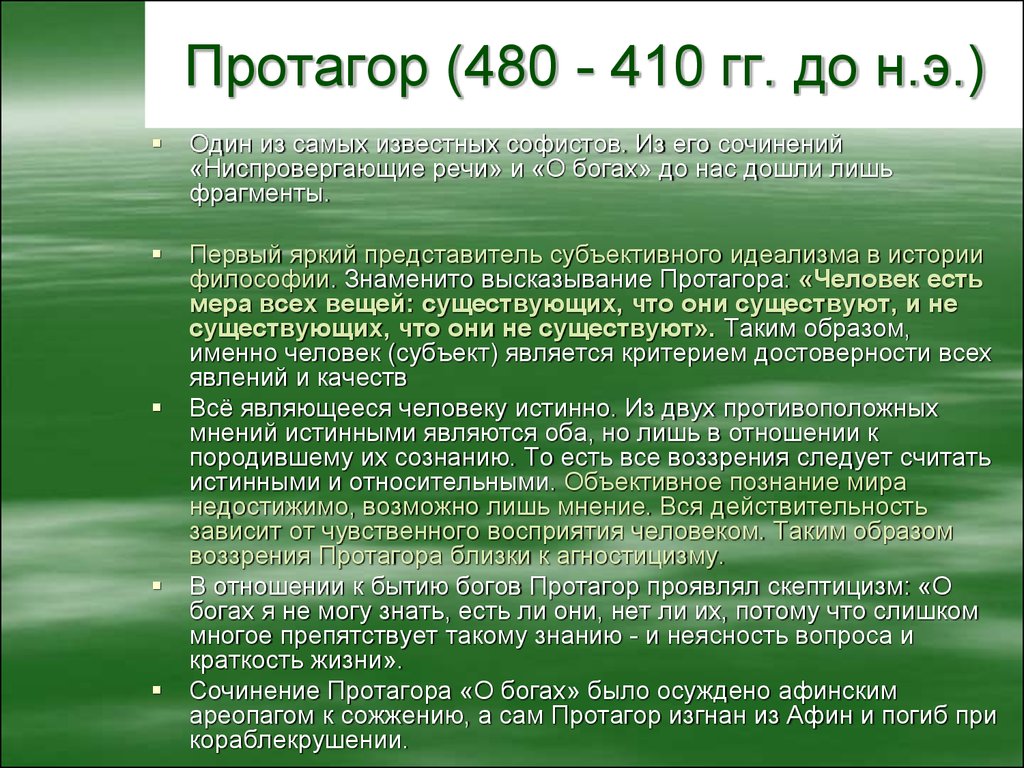

Протагор обладал наиболее ярко выраженным философским мышлением среди софистов. Он сформулировал философские принципы, во имя которых выступали софисты. Протагор жил приблизительно в 481–411 гг., и если эти даты истинны, то он старше Демокрита и Сократа. Протагор родился в Абдере. Он был первым философом нового стиля: менее исследователем, а более учителем, оратором, популяризатором. Он был законодателем одной из колоний в Великой Греции. В зрелые годы он побывал в Афинах и входил в круг друзей Перикла. Главной его работой была «Полемика об истине и бытии». Кроме того, он написал ряд работ по грамматике, этике и технике. Работа «О богах», которую он прочел в доме Еврипида, была сожжена и вызвала процесс против автора. Желая избежать суда, Протагор покинул Афины и отправился на Сицилию. При переезде он утонул.

Взгляды. I. Новое отношение к науке. Научные изыскания, которые проводили софисты, были иного типа, как по выбору предмета исследования и методу его осуществления, так и с точки зрения целей, которые они перед собой ставили.

I. Новое отношение к науке. Научные изыскания, которые проводили софисты, были иного типа, как по выбору предмета исследования и методу его осуществления, так и с точки зрения целей, которые они перед собой ставили.

1. Выбор предмета исследований. До настоящего времени философы ограничивались лишь исследованиями природы, теперь же наступил радикальный поворот к гуманистическим исследованиям. Гиппарх, историк этого периода, ученый, поэт, политик, техник, занимался также математикой и астрономией, но особенно этнологией, теорией искусства, хронологией, мнемотехникой. Главными предметами исследований софистов в качестве учителей публичной жизни становятся диалектика, риторика, политика и этика. Они исследовали также язык и в этой области имели значительные заслуги: Протагор классифицировал суждения и высказывания (слова), Продик собирал синонимы. В целом можно сказать, что сферой их научных интересов было то, что сами они называли «обычаями» и что мы в настоящее время называем «культурой».

2. Задачи, которые ставились перед наукой. Первые ученые считали их чисто теоретическими, искали знания ради знания, софисты же подчиняли исследовательскую деятельность практическим целям. Они приблизили науку к практическим потребностям и видели ее задачи в удовлетворении этих последних. Протагор — по Платону — определял науку как «практичность в управлении домом и государством, а также наивозможнейшую добротность в действии и слове». Отсюда исходила изначальная слабость позиции софистов, — речь шла не о том, что истинно, а о том, что эффективно, действенно.

3. Выбор метода исследований. На первом этапе развития философии большое значение имел дедуктивный метод; софисты же придерживались положений диалектики, однако она была для них не методом исследования, а методом ведения споров. Если они и проводили исследования, то, как правило, эмпирического характера. Протагор занимал позицию, которую через много веков назвали «позитивистской»: он стремился придерживаться фактов и избегать теоретических построений в науке.

II. Минималистская теория познания. Кроме этих методологических новаций софисты высказывали новые, типичные для своей эпохи взгляды на природу познания. Новым было уже следующее принципиальное положение: в первый период античности философы выступали с максимальными требованиями в сфере познания, добивались от него всеобщности, объективности, истинности, и, вместе с тем, они считали, что человеческое знание этим требованиям соответствует. Сейчас же позиция философов изменилась: теория софистов выражала недоверие к знанию, их мнение о познавательных способностях человека было отрицательным, поскольку они считали, что знание едва ли может выполнить минимальные требования.

Софисты пришли к взгляду на познание, состоящему из следующих четырех пунктов. Вопервых, они утверждали, что мы познаем истину только при помощи чувств, — этим они выражали свой сенсуализм. Затем они говорили, что нет всеобщей истины, поскольку истина для каждого своя, — в этом выражался их релятивизм. Истина одного человека выше истины другого, и только потому, что имеет большую практическую ценность, — в этом выражался их практицизм. Они считали, что истина есть результат договора и что отдельные истины принимаются обязательно всеобщими, — в этом заключался их конвенционализм. Инициатором этой «минималистской» теории познания был Протагор. Состояние источников не позволяет, в любом случае, точно подтвердить, что он делал сам, а что принадлежит его ученикам.

III. Сенсуализм и релятивизм. Вопреки преобладающей рационалистической тенденции, среди греческих философов Протагор был сенсуалистом. Сенсуализм привел его к релятивизму: наше познание относительно, поскольку основывается на восприятии, но восприятие одной и той же вещи у разных людей бывает иным. В чем причина относительности восприятия? Имеет ли она субъективную или объективную природу?

В чем причина относительности восприятия? Имеет ли она субъективную или объективную природу?

Иначе говоря, содержится ли она в мышлении воспринимающих людей или находится в воспринимаемой действительности? В разуме усматривал ее современник Протагора Демокрит. В то же время Протагор остался верен греческому убеждению в том, что любое познание пассивно и что разум может включать в себя только отражения внешних предметов. А если это так, то причина относительности восприятий должна лежать в воспринимаемой реальности; восприятия являются отражением реальности, и если они относительны, то относительной должна быть и сама реальность.

Такая позиция привела к парадоксальной концепции реальности. «Все, — говорил Протагор, — что есть явление для людей, то существует». Явления разнообразны и относительны, поскольку разнообразна и относительна реальность. Так обстоит дело благодаря тому, что материя, которая является основанием явлений, может принимать различные виды, имеет не единую природу, а множество разных и противоречивых природ; в результате же является всем тем, чем кому-либо объявится. Возможны самые противоречивые суждения о реальности, и все они одинаково истинны: поскольку, как это следовало из позиций Протагора, реальность имеет разнообразные и даже вполне противоречивые характеристики. Протагор был последователен и понимал реальность как не соответствующую принципу противоречивости. Это был единственно возможный результат для мыслителя, который хотел связать крайний сенсуализм с реалистической трактовкой познания. Относительность чувственного познания была перенесена на объекты познания, и релятивизм из эпистемологического превратился также в космологический.

Возможны самые противоречивые суждения о реальности, и все они одинаково истинны: поскольку, как это следовало из позиций Протагора, реальность имеет разнообразные и даже вполне противоречивые характеристики. Протагор был последователен и понимал реальность как не соответствующую принципу противоречивости. Это был единственно возможный результат для мыслителя, который хотел связать крайний сенсуализм с реалистической трактовкой познания. Относительность чувственного познания была перенесена на объекты познания, и релятивизм из эпистемологического превратился также в космологический.

Релятивизм, обоснованный Протагором, имел антропологическую окраску. Его лозунг был: «Человек есть мера всех вещей». Так звучит единственное выражение, дошедшее до нас из его главного философского труда. Это означает, что в каждом отдельном случае ответ правилен и зависит от того человека, который его дает. Поэтому вполне можно допустить, что мы получим высказывания об объекте, противоречащие друг другу. Протагор собрал в специальную работу такие «антилогии». Эта работа погибла, но ее хотя бы частично возместила другая работа «Двойственные утверждения», которая была написана неизвестным софистом, продемонстрировавшим в стиле Протагора относительность взглядов на то, что является добром и злом, истинным и ложным. Например, болезнь является одновременно благом и злом; она зло для больного и благо для врача.

Протагор собрал в специальную работу такие «антилогии». Эта работа погибла, но ее хотя бы частично возместила другая работа «Двойственные утверждения», которая была написана неизвестным софистом, продемонстрировавшим в стиле Протагора относительность взглядов на то, что является добром и злом, истинным и ложным. Например, болезнь является одновременно благом и злом; она зло для больного и благо для врача.

IV. Практицизм. В соответствии с убеждением софистов в том, что противоположные мнения могут быть одинаково истинными, было вполне естественно, что они отдавали предпочтение истинам, которые были жизненно удобны. При признании или отрицании мнения мерой истинности была для них практическая точка зрения. Применял ее для достижения истины, как нам кажется, сам Протагор.

Здоровому человеку еда кажется сладкой, а больному — горькой; поэтому здоровый не умней больного и не имеет более положительного отношения к еде, но он находится в более выигрышном положении, поскольку ему еда более приятна. Неосознанно, говорит Протагор, называя некоторые утверждения истинными, он называет одни лучшими, чем другие, ноне более истинными. Утверждения равно истинны, но поскольку одно из них лучшее, то необходимо придерживаться лучшего. А кто подчиняется худшим утверждениям, тот должен таким образом управлять разумом, чтобы поменять их на лучшие. Мудрыми являются те, кто достигает этого перехода: лекарь добивается этого при помощи лекарства, а софисты — при помощи понимания. На самом деле, то, что кому-то удается лучше, — есть лучшее для него, но мудрец может сделать так, что это утверждение не будет досадным и станет приятным.

Неосознанно, говорит Протагор, называя некоторые утверждения истинными, он называет одни лучшими, чем другие, ноне более истинными. Утверждения равно истинны, но поскольку одно из них лучшее, то необходимо придерживаться лучшего. А кто подчиняется худшим утверждениям, тот должен таким образом управлять разумом, чтобы поменять их на лучшие. Мудрыми являются те, кто достигает этого перехода: лекарь добивается этого при помощи лекарства, а софисты — при помощи понимания. На самом деле, то, что кому-то удается лучше, — есть лучшее для него, но мудрец может сделать так, что это утверждение не будет досадным и станет приятным.

V. Конвенционализм был дальнейшим следствием релятивизма. То обстоятельство, что среди относительных истин некоторые признаются людьми обязательными, может быть только результатом договора. В частности, софисты были склонны признать конвенционально обязательными взгляды на язык, право, мораль, религию. Это их наиболее типичный взгляд.

В эпоху, когда начали специально заниматься человеческими делами, сразу заметили, что не все из них соответствуют «природе», что многие из этих дел имеют своим источником решения и «договоры» между людьми. Издавна поэт Пиндар и историк Геродот, видя несоответствие во взглядах греков, утверждали, что «договор властвует над всеми людьми»; Архелай, ученик Анаксагора, противопоставлял природу и договор, и с этой точки зрения писал о прекрасном, справедливости и праве. Но, по большому счету, противопоставление природы и договора появилось у типичных представителей эпохи — софистов.

Издавна поэт Пиндар и историк Геродот, видя несоответствие во взглядах греков, утверждали, что «договор властвует над всеми людьми»; Архелай, ученик Анаксагора, противопоставлял природу и договор, и с этой точки зрения писал о прекрасном, справедливости и праве. Но, по большому счету, противопоставление природы и договора появилось у типичных представителей эпохи — софистов.

Происхождение условности человеческих действий они понимали достаточно разнообразно: одни считали конвенциональными взгляды, господствующие среди людей, как созданные и навязанные сильными для использования слабых, другие же усматривали в них хитрый умысел слабых для защиты от сильных. Обе концепции связал Критий, прославленный политик, воспитанник софистов, который говорил, что закон обязательно является результатом деятельности большинства слабых, религия же — выдумкой сильного властителя для того, чтобы властвовать над толпой.

Софисты не отрицали, что существуют также и «законы природы», однако понимали их достаточно своеобразно. А именно, под «законом природы» они понимали, как правило, право сильного. Среди софистов были и такие, которые, кроме условности культурных норм, провозглашали лозунг возвращения к природе или к власти силы. Тразимах, чей карикатурный образ создал Платон в «Государстве», отбрасывал как чисто условные моральные и религиозные нормы, а Каликлес, герой платоновского «Горгия», отрицал такое понятие, как «мораль толпы», и признавал лишь природное право сильного, принципами которого являются сила воли и избавленная от ограничений энергия, а целью — власть и полнота жизни.

А именно, под «законом природы» они понимали, как правило, право сильного. Среди софистов были и такие, которые, кроме условности культурных норм, провозглашали лозунг возвращения к природе или к власти силы. Тразимах, чей карикатурный образ создал Платон в «Государстве», отбрасывал как чисто условные моральные и религиозные нормы, а Каликлес, герой платоновского «Горгия», отрицал такое понятие, как «мораль толпы», и признавал лишь природное право сильного, принципами которого являются сила воли и избавленная от ограничений энергия, а целью — власть и полнота жизни.

Однако существовало среди софистов также и другое направление. Его сторонники считали человеческую культуру условной. Ликофрон, ученик Горгия, считал государство результатом договора, заключенного для гарантии взаимной безопасности граждан, на основе которого индивидуумы отказываются от части своих личных прав в пользу государства. Подобным же образом Алкидам, другой ученик Горгия, также полагал, что закон и обычаи являются результатом конвенции. Но эти софисты отвергали договоры, которые служат чьимто интересам и привилегиям, ценили же лишь такие, которые могут предстать перед судом разума. С этих позиций Ликофрон выступал против преимуществ знатных граждан, а Алкидам — против рабства. Эта группа софистов признавала и первенство договорных отношений над естественными отношениями, поскольку благодаря им вместо силы может возобладать общественная справедливость.

Но эти софисты отвергали договоры, которые служат чьимто интересам и привилегиям, ценили же лишь такие, которые могут предстать перед судом разума. С этих позиций Ликофрон выступал против преимуществ знатных граждан, а Алкидам — против рабства. Эта группа софистов признавала и первенство договорных отношений над естественными отношениями, поскольку благодаря им вместо силы может возобладать общественная справедливость.

Не только эти софисты-политики, но и софист-философ, каким был Протагор, значительную часть своего жизненного и писательского труда посвятили тому, чтобы в различных областях жизни, где преобладает и должен властвовать договор, этот договор соответствовал устремлениям разума. Протагор стремился изменить обязательное право таким образом, чтобы оно было рациональным, чтобы наказание не было местью за преступление, но предостерегало от дальнейших преступлений, чтобы было рациональным общественное устройство, чтобы оно не мешало, а помогало людям в борьбе за жизнь; у Протагора также шла речь о рационализации я з ык а, чтобы он функционировал на единой основе, а не в соответствии с двумя основаниями: по смыслу и по форме.

VI. Начала эстетики. Софисты также были первыми среди тех, кто в значительной мере больше, чем другие, занимался эстетикой или, точнее говоря, теорией искусства. В этой области знания пионером был не Протагор, а Горгий. Теория искусства софистов еще не имела столь широкой сферы, как эстетика Нового времени: понимание искусств греками было более узким, они еще не выработали таких понятий, которые объединили бы в себе как поэзию, так и скульптуру, архитектуру. Греки считали их такими же ремеслами, как ткачество или строительство судов: их общей особенностью было то, что они создают реальные объекты. Поэзия же имеет другой характер, она ничего не создает, кроме слов, и, скорее, похожа на пророчество, чем на ремесло; то же относится и к музыке, которую греки также связывали с поэзией и объясняли ее как одно из пророчеств.

В силу этого эстетика, созданная софистами, была только теорией поэзии, поскольку она была инспирирована сценической поэзией. Она оперировала тремя понятиями: подражанием, иллюзией и очищением. Эстетика софистов имела три главных положения: 1) поэзия не создает реальных предметов, а лишь их словесные подобия, «подражания»; 2) поэзия возбуждает в разуме слушателей при помощи какихто чар иллюзии; слушатели, слыша со сцены о страдании, испытывают такие ощущения, как если бы они на самом деле страдали, как Эдип или Электра; 3) наконец, поэзия вызывает у слушателей быструю реакцию, воспитывает их чувства, и это воспитание, очищение доставляют им наслаждение и радость. Последнее положение напоминает религиозные идеи пифагорейцев и, возможно, у них и заимствовано; остальные положения первой эстетики были уже собственным творчеством софистов, прежде всего Горгия. Со временем из этой эстетики софистов вышли три великие эстетические теории: одна из них основывалась на подражании, вторая — на иллюзии, а третья — на воспитании чувств. Последнюю частично принял Аристотель, применив ее для объяснения природы трагедии. Вторая теория эстетического иллюзионизма развивалась только в период Нового времени.

Эстетика софистов имела три главных положения: 1) поэзия не создает реальных предметов, а лишь их словесные подобия, «подражания»; 2) поэзия возбуждает в разуме слушателей при помощи какихто чар иллюзии; слушатели, слыша со сцены о страдании, испытывают такие ощущения, как если бы они на самом деле страдали, как Эдип или Электра; 3) наконец, поэзия вызывает у слушателей быструю реакцию, воспитывает их чувства, и это воспитание, очищение доставляют им наслаждение и радость. Последнее положение напоминает религиозные идеи пифагорейцев и, возможно, у них и заимствовано; остальные положения первой эстетики были уже собственным творчеством софистов, прежде всего Горгия. Со временем из этой эстетики софистов вышли три великие эстетические теории: одна из них основывалась на подражании, вторая — на иллюзии, а третья — на воспитании чувств. Последнюю частично принял Аристотель, применив ее для объяснения природы трагедии. Вторая теория эстетического иллюзионизма развивалась только в период Нового времени. Между тем, теория подражания была воспринята Платоном и Аристотелем и на многие столетия стала ведущей эстетической теорией.

Между тем, теория подражания была воспринята Платоном и Аристотелем и на многие столетия стала ведущей эстетической теорией.

Философское значение Протагора и софистов. Протагор и софисты были теми, кто впервые в центр философских исследований поставил человека, его деятельность и результаты этой деятельности. Протагор создал самостоятельную философскую теорию. После максималистских требований, касающихся познания, которые увлекали греческих философов до него, он первым выступил с теорией познавательного минимализма и заложил основы сенсуализма, релятивизма и практицизма, равно как и конвенционализма. Он был первым греческим философом-релятивистом, и этим определяется его историческое место.

Протагор был уже философом нового типа, поскольку его философия имела иную сферу приложения, чем философия ранних греческих мыслителей. Он уже не занимался созданием системы природы, не занимался и теологией, хотя и написал работу «О богах». Первым предложением в этой работе было: «О богах нельзя знать с уверенностью ни что они есть, ни что их нет; многие обстоятельства мешают мне это знать: неясность самого предмета и краткость человеческой жизни».

Последователи. Протагор оставил значительное количество учеников. Из них Ксениад из Коринфа и Евтидем с Хиоса сделали радикальные выводы из его теоретических положений, вплоть до отрицания возможности познания. Влияние Протагора испытали математик Теодор из Кирены, поэты Еврипид и Софокл, а также лирический поэт Диагор с острова Мелос. Его взглядами воспользовались даже ученики его противника Сократа — Антисфен и особенно Аристипп. В оппозиции к релятивистам находился Сократ, боролся с ними Платон; несмотря на это, позиция Протагора не перестала существовать в Греции: дальнейшее развитие основанного им направления продолжили скептики.

В XIX и XX вв. ряд философов, принадлежавших к позитивистскому и прагматическому направлениям, особенно Лаас в Германии и Шиллер в Англии, опирались на Протагора, почитая его не меньше, чем Платона и Аристотеля. Они называли его действительным основоположником современной философии.

3.

2. Софисты: Протагор и Горгий

2. Софисты: Протагор и Горгий3.2. Софисты: Протагор и Горгий ПРОТАГОРCekct adv. math. VII, 60. Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не существующие, что они не существуют.Cekct Punt hypot. I, 216-219. Протогор мерой называет критерий, вещами же – дела (то, что делается). Таким образом, он утверждает,

4.11. Парадокс «Протагор и Эватл»

4.11. Парадокс «Протагор и Эватл» Менее удивительную формулировку, но не меньшую известность, чем парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера» имеет парадокс «Протагор и Эватл», появившийся, как и «лжец», еще в Древней Греции. В его основе лежит незатейливая, на первый

28. Софисты: Протагор, Горгий и Продик

28. Софисты: Протагор, Горгий и Продик

Протагор (ок. 480–ок. 410 гг. до н. э.) наиболее полно выразил суть воззрений софистов. Ему принадлежит знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Он

Ему принадлежит знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Он

Протагор и софисты

Протагор и софисты В V в. в Афинах появилась новая философия, которая полностью отличалась от философии природы того времени. Ее ориентация была гуманистической, а принципиальные позиции релятивистскими. Представителями ее выступали софисты, среди них наиболее

1. Протагор

1. Протагор Протагор, родом из Абдеры[12], был немногим старше Сократа; помимо этого мы мало что о нем знаем, а, впрочем, может быть, и не так мало, ибо его жизнь была однообразна; он ее проводил {23}в научных занятиях и первым выступил общественным учителем в Греции в тесном

Протагор

Протагор

481–411 гг. до н. э.Древнегреческий философ-софист.

Кто ясно мыслит — ясно излагает.* * *Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют.* * *Упражнение дает больше, чем хорошее природное дарование.* * *Того я и

до н. э.Древнегреческий философ-софист.

Кто ясно мыслит — ясно излагает.* * *Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют.* * *Упражнение дает больше, чем хорошее природное дарование.* * *Того я и

Платон. Протагор

Платон. Протагор Сократ и его друг Друг. Откуда ты, Сократ? Впрочем, ясно: с охоты за красотою Алкивиада! А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной – хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода пробивается. Сократ.

СОФИСТЫ

СОФИСТЫ

При оценке воззрений софистов мы наталкиваемся на значительные трудности. Из их сочинений практически ничего не сохранилось, а изучение при помощи непрямых сведений сложно тем, что они не стремились создать определенную цельную систему знаний. При обучении они

При обучении они

Протагор

Протагор Жизнь. Протагор (Protagoras, ок. 481–411 до Р.Х.) приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484–406 до Р.Х.).Труды. Один из

3. Софисты

3. Софисты Поиски естественных основ права и закона в самой природе человека и человеческого общества были продолжены в V—IV вв. до и. э. софистами.Софисты были глубокими и смелыми новаторами в области философии, логики, гносеологии, этики, политики, риторики и целом ряде

Протагор

Протагор

Протагор родился, согласно большинству авторов, около 481 года до н. э. в городе Абдере во Фракии1 и, по–видимому, приехал в Афины в середине века. Он пользовался расположением Перикла, и нам рассказывают, что этот государственный деятель поручил ему составить

Он пользовался расположением Перикла, и нам рассказывают, что этот государственный деятель поручил ему составить

10. Софисты и софистика: Протагор, Горгий и Продик

10. Софисты и софистика: Протагор, Горгий и Продик В Древней Греции мыслители посвящали жизнь исканию истины ради нее самой, замыкаясь в тесном кругу друзей, которых объединяли духовные интересы. В спорах они делились своими идеями, отстаивали свои позиции, не искали

Первые слушатели. Протагор и Диагор

Первые слушатели. Протагор и Диагор Ряд авторов сообщают, что товарищем юности и первым слушателем Демокрита был Протагор.Судя по биографии Протагора, либо его отец не был богатым Майяндрием (согласно легенде о пребывании персов в Абдерах), либо, как многие жители

ПРОТАГОР

ПРОТАГОР

Сократ и его друг{309} Друг. Откуда ты, Сократ? Впрочем, и так ясно: с охоты за красотою Алкивиада!1 А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной, — хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода

Откуда ты, Сократ? Впрочем, и так ясно: с охоты за красотою Алкивиада!1 А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной, — хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода

Глава X. ПРОТАГОР

Глава X. ПРОТАГОР Во второй половине V века до н.э. великим досократическим системам, которые были рассмотрены нами выше, было противопоставлено скептическое движение. Наиболее значительной фигурой этого движения был Протагор – глава софистов. Слово «софист» не имело

Протагор. История философии

Протагор

Жизнь. Протагор (Protagoras, ок. 481–411 до Р.Х.) приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484–406 до Р.Х.).

Труды. Один из диалогов Платона посвящен Протагору и носит его имя. Наиболее известным утверждением Протагора из сохранившихся фрагментов является следующее: «Человек является мерой всех вещей, существующих, как они существуют, и не существующих, как они не существуют».

Наиболее известным утверждением Протагора из сохранившихся фрагментов является следующее: «Человек является мерой всех вещей, существующих, как они существуют, и не существующих, как они не существуют».

Тезис Протагора, что «человек есть мера всех вещей», может быть истолкован как эпистемологическое положение, а именно: вещи не обнаруживают себя перед людьми такими, какими они являются сами по себе. Перед человеком предстают всегда только определенные стороны или свойства вещей.

Попытаемся разъяснить это положение с помощью примера. Молоток в руках столяра — это инструмент для забивания гвоздей. Он может быть удобным или неудобным, тяжелым или легким. Для физика молоток в качестве объекта исследования предстает физическим объектом, который не является удобным или неудобным, но который имеет ту или иную молекулярную структуру, те или иные физические свойства, как-то: вес, прочность и т. д. Для продавца молоток на магазинной полке — это товар, обладающий определенной стоимостью и прибылью, которую принесет его продажа. Этот товар легко, а может быть, и сложно продавать и хранить. Такова наша интерпретация.

Этот товар легко, а может быть, и сложно продавать и хранить. Такова наша интерпретация.

Если именно это имел в виду Протагор, то его тезис следует понимать так, что человек есть мера всех вещей постольку, поскольку вещи всегда предстают перед людьми той стороной, которая определяется обстоятельствами и конкретным способом их использования. Этот взгляд на вещи приводит к эпистемологическому перспективизму, согласно которому наше знание вещей всегда обусловлено перспективой их рассмотрения.

Из этого перспективизма вытекает эпистемологический плюрализм, утверждающий разнообразие (множественность) способов смотреть на вещи.

Подобный перспективизм также является релятивизмом: наше знание вещей определяется нашей деятельностью и ситуацией, в которой мы находимся. Знание оказывается ситуативно относительным (релятивным).

Значит ли это, что мы не в состоянии отличить истину от лжи? Положительный ответ на этот вопрос не согласуется с нашей интерпретацией тезиса о человеке как мере всех вещей. Действительно, при условии, что два столяра имеют приблизительно одинаковые руки и обладают почти одинаковой силой и т. п., они обычно легко придут к согласию, какой молоток лучше подходит для выполнения конкретной работы. Два ученых будут согласны в отношении удельного веса и твердости предъявленного им молотка и т. д. Другими словами, подобный тип перспективизма (плюрализма, релятивизма), связанный с разными ситуациями и профессиями, не влечет за собой стирания различия истины и лжи. Столяр в состоянии высказываться о молотке как истинно, так и ложно. Это же верно и для ученых, продавцов и т. д. Рассуждая в конкретной ситуации об объекте (например, о молотке), как он представлен в ней, мы утверждаем о нем истину до тех пор, пока говорим, что объект есть то, чем он является в этой ситуации. Мы говорим здесь именно о самом объекте, например, о молотке, а не о каком-либо воображаемом объекте.

Действительно, при условии, что два столяра имеют приблизительно одинаковые руки и обладают почти одинаковой силой и т. п., они обычно легко придут к согласию, какой молоток лучше подходит для выполнения конкретной работы. Два ученых будут согласны в отношении удельного веса и твердости предъявленного им молотка и т. д. Другими словами, подобный тип перспективизма (плюрализма, релятивизма), связанный с разными ситуациями и профессиями, не влечет за собой стирания различия истины и лжи. Столяр в состоянии высказываться о молотке как истинно, так и ложно. Это же верно и для ученых, продавцов и т. д. Рассуждая в конкретной ситуации об объекте (например, о молотке), как он представлен в ней, мы утверждаем о нем истину до тех пор, пока говорим, что объект есть то, чем он является в этой ситуации. Мы говорим здесь именно о самом объекте, например, о молотке, а не о каком-либо воображаемом объекте.

Однако если объект обнаруживает себя только в определенных перспективах, то как можно быть уверенным, что это один и тот же объект, например, молоток, о котором мы говорим, когда мы переходим от одной перспективы к другой? На этот вопрос можно ответить, указав, что на самом деле различные перспективы пересекаются друг с другом. Столяр является не только столяром. В качестве члена семьи может быть, например, отцом, сыном или братом. Он участвует в рыночных отношениях, например, с поставщиками необходимых ему материалов или с покупателями производимых им изделий в качестве покупателя и продавца. В этом смысле существуют пересечения и подвижные переходы между разными перспективами. Благодаря этому мы можем идентифицировать «один и тот же» объект, например, молоток, в различных контекстах.

Столяр является не только столяром. В качестве члена семьи может быть, например, отцом, сыном или братом. Он участвует в рыночных отношениях, например, с поставщиками необходимых ему материалов или с покупателями производимых им изделий в качестве покупателя и продавца. В этом смысле существуют пересечения и подвижные переходы между разными перспективами. Благодаря этому мы можем идентифицировать «один и тот же» объект, например, молоток, в различных контекстах.

Но на каких основаниях мы можем все это говорить? Является ли только что сказанное о самом перспективизме истиной, которая сама зависит от определенной перспективы? Отвечая «да», мы релятивизируем все вышесказанное и переходим на позиции скептицизма. Отвечая «нет», мы ограничиваем перспективизм нашим познанием вещей: когда речь идет о нашей теоретической рефлексии, то она не зависит от какой-либо перспективы, а обладает логической общезначимостью.

Последнее не отвечает, однако, позиции Протагора. Один из фрагментов его трудов [D: 6] указывает, что он хотел расширить перспективизм за пределы восприятия вещей, чтобы включить в него и теоретические рассуждения. «О всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу» [Антология мировой философии. В четырех томах. М.: Мысль, 1969. — Т. 1. Часть 1. Перевод фрагмента А.Маковельского. — С. 318.]. Утверждает ли в этом положении Протагор, что люди не обнаруживают согласия практически ни по одному предмету рассуждений? При этом Протагору не важно, говорят ли они истину или ложь. Или же Протагор говорит, что относительно любого предмета можно сформулировать два противоположных утверждения, которые являются одинаково истинными (в одном и том же смысле и относительно одного и того же предмета)?

«О всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу» [Антология мировой философии. В четырех томах. М.: Мысль, 1969. — Т. 1. Часть 1. Перевод фрагмента А.Маковельского. — С. 318.]. Утверждает ли в этом положении Протагор, что люди не обнаруживают согласия практически ни по одному предмету рассуждений? При этом Протагору не важно, говорят ли они истину или ложь. Или же Протагор говорит, что относительно любого предмета можно сформулировать два противоположных утверждения, которые являются одинаково истинными (в одном и том же смысле и относительно одного и того же предмета)?

Первый ответ не является философски интересным. Он сводится к несколько догматическому выражению действительного состояния дел — «люди противоречат друг другу». Однако второй ответ оказывается философски проблематичным. Что имеется в виду, когда говорят, что об определенном предмете существуют два противоположных утверждения, которые являются истинными в одном и том же смысле? Применимо ли это положение к самому себе? Если да, то тогда возможно сформулировать противоположное к нему утверждение, которое также будет истинным. В таком случае, что же тогда действительно утверждает это положение? Очевидно, оно закладывает основы скептического саморазрушения.

В таком случае, что же тогда действительно утверждает это положение? Очевидно, оно закладывает основы скептического саморазрушения.

В четвертом фрагменте Протагор говорит также, что «о богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать (это): и невоспринимаемость, и краткость человеческой жизни» [Там же, с.318. По сравнению с исходным русским переводом словосочетание «неясность [вопроса]» заменено на слово «невоспринимаемость». По мнению переводчика, такая замена, основанная на издании Дильса-Кранца, где употребляется немецкое слово Nichtwahrnehmbarkeit, более адекватно передает смысл фрагмента. — В. К.].

Этот фрагмент содержит мысль о пределах человеческого познания. Здесь Протагор утверждает, что мы не можем узнать, существуют ли боги и каковы они. Однако этот фрагмент не ставит под сомнение познавательные возможности человека, потому что сам фрагмент, то есть выраженное в нем сомнение, в свою очередь, подвергается сомнению.

Мы интерпретировали положение «человек — мера всех вещей» как тезис, согласно которому вещи всегда обнаруживаются способом, каждый раз зависящим от ситуации, в которой находится человек. Следует отметить, что мы постоянно переходим из одной ситуации в другую. Однако, если перспектива зависит от социального или экономического статуса, то переход между разными перспективами оказывается столь же труден, как и переход из одного социально-экономического класса в другой. В результате мы приходим к социологическому тезису о принципиальных трудностях коммуникации в обществе. Если представители разных групп или классов не могут понять друг друга, то в ходе свободного обмена мнениями невозможно достичь политического консенсуса. К тому же, если групповые интересы фундаментально противоречат друг другу, то политика будет характеризоваться конфликтами и отсутствием взаимопонимания. Как рациональный дискурс и управление политика возможна только тогда, когда вместе с классами будут устранены конфликты, порождаемые социальными интересами и различиями в понимании.

Итак, тезис Протагора о человеке как мере вещей допускает различные интерпретации. Не обсуждая вопрос об обоснованности их приписывания самому Протагору, мы остановились на тех из них, которые интересны в эпистемологическом и политическом планах.

Мы можем изменить предыдущую интерпретацию, основывающуюся на классовых различиях. Для этого вместо класса следует поставить нацию, народ, эпоху. В результате было бы получено учение о том, что любой нации (любому народу и любой эпохе) присуще особое видение вещей. Тогда возникла бы проблема взаимопонимания между нациями и народами, или между временем, в котором мы живем, и прошлым.

Утверждая далее, что фундаментальные перспективы зависят от возраста, пола или расы, получаем теории о конфликте поколений, о недостатке взаимопонимания между полами или о трудностях общения между расами. Как Востоку и Западу, в известном высказывании Киплинга, так и молодому и старому, мужчине и женщине, черному и белому никогда не сойтись. Если различия перспектив носят биологический, а не социальный или культурный характер, например, связаны с расой, то тогда в принципе невозможно прийти к взаимопониманию — ведь эти различия определяются нашими хромосомами! Здесь не помогут ни образование, ни дискуссии. В экстремальных случаях решение подобных конфликтов может приобрести радикальные формы. Представителям другой расы или науки грозит уничтожение, как это было бы в случае гитлеровского «окончательного решения» так называемого «еврейского вопроса».

Если различия перспектив носят биологический, а не социальный или культурный характер, например, связаны с расой, то тогда в принципе невозможно прийти к взаимопониманию — ведь эти различия определяются нашими хромосомами! Здесь не помогут ни образование, ни дискуссии. В экстремальных случаях решение подобных конфликтов может приобрести радикальные формы. Представителям другой расы или науки грозит уничтожение, как это было бы в случае гитлеровского «окончательного решения» так называемого «еврейского вопроса».

Сейчас мы должны задать следующий вопрос. Является ли теория о зависимости понимания мира любой группой или расой от присущих им перспектив сама зависимой от перспективы конкретного народа или конкретной расы?

Как мы вообще можем доказать, что подобные теории о народах и расах, имеющих свои особые способы видения мира, являются общезначимыми? Откуда мы это знаем? Какие аргументы используются при построении таких теорий? И что вообще в этой связи мы понимаем под такими понятиями, как народ и раса?

Следует отметить, что до сих пор мы говорили о группах людей, а не об индивидах. Мы упоминали о том, что вещи оказываются разными в представлении различных профессиональных групп (классов, народов, поколений, полов и рас). Однако тезис Протагора о человеке как мере всех вещей может быть истолкован как применимый к индивидам, которые, обладая собственным опытом и находясь в особых ситуациях, имеют собственное видение вещей. Индивид, отдельный человек, выступает мерой всех вещей.

Мы упоминали о том, что вещи оказываются разными в представлении различных профессиональных групп (классов, народов, поколений, полов и рас). Однако тезис Протагора о человеке как мере всех вещей может быть истолкован как применимый к индивидам, которые, обладая собственным опытом и находясь в особых ситуациях, имеют собственное видение вещей. Индивид, отдельный человек, выступает мерой всех вещей.

Действительно, мир не является одним и тем же для счастливых и несчастных, для страдающих паранойей и для находящихся в состоянии экстаза. С психологической точки зрения, эти различия в определенном смысле имеют место. Но если тезис Протагора понимать как утверждение о том, что любое знание вещи зависит от той или иной ее перспективы, определяется различными интересами и обстоятельствами индивида, то при применении этого утверждения к нему самому возникает парадокс. Не является ли это утверждение только выражением той стороны, которой проблема предстает перед конкретным индивидом?

До сих пор тезис о человеке как мере всех вещей истолковывался в качестве эпистемологического положения, как вопрос о том, как вещи являются индивидам. Но его можно интерпретировать и как нормативный тезис, то есть как утверждение о нормах. Человек есть мера всех вещей, так как ценность или значение, которыми обладают вещи, в том или ином смысле относятся к человеку. Можно сказать, например, что вещи сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Они становятся таковыми только по отношению к отдельному индивиду или отдельной группе индивидов.

Но его можно интерпретировать и как нормативный тезис, то есть как утверждение о нормах. Человек есть мера всех вещей, так как ценность или значение, которыми обладают вещи, в том или ином смысле относятся к человеку. Можно сказать, например, что вещи сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Они становятся таковыми только по отношению к отдельному индивиду или отдельной группе индивидов.

Подобное заключение не означает, что добро и зло являются чисто субъективными. Если утверждается, что хлебный нож является хорошим, то, конечно, имеются в виду определенные качества ножа. Это именно нож, который хорош. Он хорош для резки хлеба. Хорошими являются не наши мысли о ноже и не наши ощущения ножа.

Можно возразить, что нарезка хлеба делается человеком и как он ее делает — хорошо или плохо — зависит от человека. Вещи сами по себе, можно ответить, таковы, каковы они есть, независимо оттого, годятся ли они для резки хлеба или нет.

Однако человек специально сделал нож, чтобы с его помощью резать хлеб. Тогда вещь сама по себе, хлебный нож в качестве хлебного ножа, уже предопределена предполагаемым использованием, где возможна как хорошая, так и плохая нарезка хлеба. В самой этой вещи уже заложено то, что она должна функционировать в качестве хорошего ножа для резки хлеба.

Тогда вещь сама по себе, хлебный нож в качестве хлебного ножа, уже предопределена предполагаемым использованием, где возможна как хорошая, так и плохая нарезка хлеба. В самой этой вещи уже заложено то, что она должна функционировать в качестве хорошего ножа для резки хлеба.

Из этого краткого обсуждения видно, насколько проблематичным является строгое разграничение между вещами как они есть и вещами как хорошими или плохими, то есть различие между дескриптивным и нормативным.

Слово нормативный обычно используется в контексте рассуждений о нормах, то есть о стандартах, правилах и обычаях, которые предписывают, каким нечто обязано или должно быть. Что мог бы обозначать в этой связи тезис о человеке как мере всех вещей?

Один из возможных ответов заключается в следующем. Правила и обычаи установлены не природой или Богом, но самими людьми. Именно люди устанавливают меру для человеческого поведения. Ни священный авторитет, ни что-либо природное не определяют, какие этические и политические нормы являются общезначимыми. Это делает человек.

Это делает человек.

Но что такое человек? Понимаются ли под этим словом все люди? Ведь отдельные индивиды не всегда приходят к согласию по поводу норм. Тогда кого или что мы имеем в виду, говоря о человеке? Содержание ответа, очевидно, не будет определено до тех пор, пока мы не уясним себе, как понимаются взаимосвязи между индивидом и историко-социальной сообщностью, между человеком и природой, между человеческим и божественным. Если полагать, что люди действительно являются органическими частями социального целого, что они являются частью природы, или что человеческое основано на божественном, то тезис о том, что человек является авторитетом в нормативных вопросах, не будет противоречить тезису о зависимости норм от социума, природы или сакрального.

Можно задаться и таким вопросом: какие человеческие качества общественные, альтруистические или эгоистические — действительно присущи человеку? Характеризуют ли его спонтанные импульсы и естественные эмоции или же чувство долга и качества, выработанные воспитанием? Или же человеческой сущностью является критическая рациональность, которая и играет роль меры в нормативных вопросах?

Из вышесказанного следует такой вывод. Без предварительного обоснованного выяснения того, чем является человек и как он связан с обществом, природой и традицией, бессмысленно говорить, что «человек сам является мерой для своего поведения».

Без предварительного обоснованного выяснения того, чем является человек и как он связан с обществом, природой и традицией, бессмысленно говорить, что «человек сам является мерой для своего поведения».

Наши достаточно вольные размышления об одном только фрагменте Протаго-ра показывают, как сложны возникающие здесь вопросы. Употребляемые нами слова и способы их использования часто настолько неопределенны, что для выяснения того, о чем говорится с их помощью, необходим особый анализ понятий (концептуальный анализ). Он является одной из центральных задач философии. Стремление к рациональному прояснению и обсуждению, которое обнаруживается у софистов и Сократа, у Локка и философов Просвещения, а также у современных мыслителей, направлено на решение этой задачи.

В ходе дискуссии, проясняющей суть нормативных оснований обычаев и поступков, различные нормы и правила прослеживаются до некоторых базисных норм. Эти нормы считаются представляющими ценность сами по себе. Например, мы говорим, что хорошим или полезным является строительство дороги, потому что дорога служит чему-то хорошему (благому), что является (в большей степени) ценным само по себе. Если бы вопрос заключался в том, почему мы проводим дорогу, то мы бы указали на более фундаментальную ценность, такую, как рост благосостояния живущих вдоль дороги.

Если бы вопрос заключался в том, почему мы проводим дорогу, то мы бы указали на более фундаментальную ценность, такую, как рост благосостояния живущих вдоль дороги.

Но как доказать, что нечто является добром (благом) само по себе? Как обосновать исходные нормы? Три приведенные выше высказывания Протагора — о религиозном агностицизме, о том, что всегда можно выдвинуть противоположное мнение, и о человеке как мере всех вещей — позволяют предположить, какими были его взгляды на проблему обоснованности исходных норм. Видимо, первое из этих высказываний указывает на то, что Протагор не считал возможным разрешить эту проблему путем обращения к божественному — воле богов, их желаниям и повелениям. Причина этому проста — мы не знаем о богах ничего определенного.

В пользу положения о том, что мы не можем знать ничего определенного о богах, Протагор выдвигает два аргумента: 1) божественное находится за пределами чувственно воспринимаемого и 2) человеческая жизнь является слишком мимолетной. Первый аргумент не отрицает существование божественного, а утверждает его недоступность чувственному восприятию. При этом неявно предполагается, что чувственное восприятие является единственной фундаментальной формой человеческого опыта. Платонисты, например, возражали бы против этого. Из второго аргумента о краткости человеческой жизни, по-видимому, вытекает, что если бы жизнь была длиннее, то мы были бы способны больше знать обожественном. Тогда этот аргумент допускает как существование божественного, так и возрастание тем или иным способом знания о нем с увеличением продолжительности жизни.

Первый аргумент не отрицает существование божественного, а утверждает его недоступность чувственному восприятию. При этом неявно предполагается, что чувственное восприятие является единственной фундаментальной формой человеческого опыта. Платонисты, например, возражали бы против этого. Из второго аргумента о краткости человеческой жизни, по-видимому, вытекает, что если бы жизнь была длиннее, то мы были бы способны больше знать обожественном. Тогда этот аргумент допускает как существование божественного, так и возрастание тем или иным способом знания о нем с увеличением продолжительности жизни.

Тезис о существовании для любого мнения полностью ему противоположного в данном контексте можно истолковать, помимо прочего, в качестве косвенной критики практики принятия существующих норм без их обсуждения. В таком случае с одинаковым успехом можно приводить аргументы в пользу не только принятых, но и альтернативных моральных или политических норм. Отметим, что подобное умозаключение может служить оправданием традиции — традиционные нормы столь же хороши, как и любые другие.

Далее, если агностический тезис истолковывать как аргумент против обоснования этико-политических норм на божественном авторитете, то тезис о существовании противоречащих друг другу мнений по любому вопросу можно, по-видимому, интерпретировать как аргумент, направленный против обоснования этико-политических норм непосредственно на господствующей традиции.

Из еще одной возможной интерпретации тезиса о человеке как мере всех вещей следует, что именно общество оказывается верховной инстанцией в вопросе об общезначимости норм [Если различать, с одной стороны, мнения в пользу и против обсуждаемого предмета, и, с другой — предпосылки, на которых основывается дискуссия, то можно сказать, что тезис о наличии для каждого мнения ему противоположного будет справедлив внутри определенного общества, которое создает условия для рационального обсуждения проблем. В таком случае тезис об обществе как конечной инстанции при решении нормативных проблем трактует общество как арену человеческого поведения, то есть того, что не является само по себе частью обсуждаемого предмета. Общественные нормы тогда похожи на шахматные правила. Благодаря этим правилам мы знаем, что является хорошим или плохим ходом. Но сами правила не являются предметом обсуждения, по крайней мере до тех пор, пока мы играем в шахматы! Однако в случае общественных норм различие между «ареной» и «содержанием», между предпосылками и их следствиями, является проблематичным. Например, в обществе могут существовать группы, которые осознанно или неосознанно выступают против общества, в котором они живут. Например, угнетенный класс, помимо прочего, заинтересован в обсуждении самих предпосылок, то есть основных норм, которые поддерживает общество. Такие группы стремятся создать новые «правила поведения», сделав господствующие «правила» «предметом обсуждения» и изменив тем самым общество. Другими словами, отношение между «правилами» и «содержанием» является подвижным и политически важным. Способный изменить правила в свою пользу получает в силу этого большую власть.].

Общественные нормы тогда похожи на шахматные правила. Благодаря этим правилам мы знаем, что является хорошим или плохим ходом. Но сами правила не являются предметом обсуждения, по крайней мере до тех пор, пока мы играем в шахматы! Однако в случае общественных норм различие между «ареной» и «содержанием», между предпосылками и их следствиями, является проблематичным. Например, в обществе могут существовать группы, которые осознанно или неосознанно выступают против общества, в котором они живут. Например, угнетенный класс, помимо прочего, заинтересован в обсуждении самих предпосылок, то есть основных норм, которые поддерживает общество. Такие группы стремятся создать новые «правила поведения», сделав господствующие «правила» «предметом обсуждения» и изменив тем самым общество. Другими словами, отношение между «правилами» и «содержанием» является подвижным и политически важным. Способный изменить правила в свою пользу получает в силу этого большую власть.].

Смысл этой интерпретации состоит в том, что ценности и нормы являются общезначимыми для установившего их общества, но не для других обществ. Эта интерпретация предстает одновременно и абсолютной, и относительной. Определенная система норм и ценностей будет абсолютной (общезначимой) в принявшем ее обществе, но в иных обществах общезначимыми будут другие нормы и ценности. Когда мы играем в шахматы, мы должны придерживаться шахматных правил. Но когда мы играем в преферанс, мы должны следовать другим правилам игры. Таким же образом общезначимость определенных законов в Афинах не противоречит тому, что совсем иные, возможно, противоположные законы действуют в Персии [Если принять этот тезис, то, помимо прочего, надо иметь в виду его следствия для педагогики, законодательства и политической теории.].

Эта интерпретация предстает одновременно и абсолютной, и относительной. Определенная система норм и ценностей будет абсолютной (общезначимой) в принявшем ее обществе, но в иных обществах общезначимыми будут другие нормы и ценности. Когда мы играем в шахматы, мы должны придерживаться шахматных правил. Но когда мы играем в преферанс, мы должны следовать другим правилам игры. Таким же образом общезначимость определенных законов в Афинах не противоречит тому, что совсем иные, возможно, противоположные законы действуют в Персии [Если принять этот тезис, то, помимо прочего, надо иметь в виду его следствия для педагогики, законодательства и политической теории.].

Здесь обнаруживается противопоставление двух основных точек зрения, в частности, на юридические законы. Согласно первой, общезначимыми являются законы, принятые в данное время, или «позитивное» право. Согласно второй, общезначимые законы отличаются от «позитивного» права, так как основываются на естественном всеобщем человеческом праве. В современных дискуссиях говорят о правовом позитивизме и концепции естественного права

В современных дискуссиях говорят о правовом позитивизме и концепции естественного права

Исходя из этого тезиса, педагог должен обучать студентов нормам и правилам общества, в котором они живут. Если студенты живут в милитаризованном обществе, то педагог должен обучать их существующим в нем нормам. Если они живут в обществе, основанном на торговле, то он должен обучать нормам этого общества.

Согласно этому тезису, юридическая практика должна основываться на существующем законодательстве. Именно универсально применимые в обществе правила являются основой для разрешения спорных вопросов. Поэтому жертвоприношения детей могут быть наказуемы в одном обществе и обязательны в другом. Юридические законы, хотя и являются общезначимыми для принявшего их общества, но соотносятся с его условиями.

Соответственно, правители на основе принятых в обществе норм рассчитывают на лояльность подданных. Правители обладают правом применения силы, которое основано на нормах данного общества. В управляемом законами обществе применение насилия должно осуществляться в соответствии с законами. В то же время правитель деспотического государства, в котором не соблюдаются законы, обладает, основываясь на принятых этим обществом условиях, «правом» произвольного применения силы. Критика норм (законов, правил) одного общества на основе норм (законов, правил) другого общества является столь же бессмысленной, как и критика шахматных правил на основе правил игры в преферанс.

В управляемом законами обществе применение насилия должно осуществляться в соответствии с законами. В то же время правитель деспотического государства, в котором не соблюдаются законы, обладает, основываясь на принятых этим обществом условиях, «правом» произвольного применения силы. Критика норм (законов, правил) одного общества на основе норм (законов, правил) другого общества является столь же бессмысленной, как и критика шахматных правил на основе правил игры в преферанс.

Однако, действительно ли невозможно критиковать действия в рамках одного общества на основе норм, которые должны быть применимы во всех обществах? (Мог ли гитлеровский режим опровергнуть по существу обвинения в массовом уничтожении евреев, если бы в то время в германском законодательстве существовал соответствующий закон?) (ecтecтвeннonpaвoвoй концепции или теории). Далее мы увидим, что, исходя из определенной версии концепции естественного права, Сократ и Платон выступали против «позитивистских» тенденций, которые выражали софисты.

Все это поднимает вопрос о том, может ли человек тем или иным способом приобщиться к универсальным нормам, в состоянии ли он познать нечто всеобще правильное и истинное, не зависящее от традиции и взглядов.

Софисты сформулировали ряд связанных с этикой, социальными науками и эпистемологией вопросов, которые остаются актуальными и в наше время. Это, по сути, целые проблемные области, которые характеризуются такими ключевыми терминами, как относительное и абсолютное; право и власть; эгоизм и альтруизм; индивид и общество; разум и чувства.

Сократ и Платон активно участвовали в спорах с софистами. В частности, платоновская теория идей может быть рассмотрена как попытка обоснования положительного ответа на вопрос о существовании одного универсального морально-политического порядка. В этом смысле учение об идеях является контраргументом против этико-политического скептицизма софистов.

Платон и Аристотель творили в политических условиях афинского полиса, сложившихся после Пелопонесской войны (431–404 до Р. Х.). Этот период характеризовался политической нестабильностью и интеллектуальной критикой традиций и общества.

Х.). Этот период характеризовался политической нестабильностью и интеллектуальной критикой традиций и общества.

3.2. Софисты: Протагор и Горгий

3.2. Софисты: Протагор и Горгий ПРОТАГОРCekct adv. math. VII, 60. Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не существующие, что они не существуют.Cekct Punt hypot. I, 216-219. Протогор мерой называет критерий, вещами же – дела (то, что делается). Таким образом, он утверждает,

4.11. Парадокс «Протагор и Эватл»

4.11. Парадокс «Протагор и Эватл» Менее удивительную формулировку, но не меньшую известность, чем парадоксы «лжеца» и «деревенского парикмахера» имеет парадокс «Протагор и Эватл», появившийся, как и «лжец», еще в Древней Греции. В его основе лежит незатейливая, на первый

28.

Софисты: Протагор, Горгий и Продик

Софисты: Протагор, Горгий и Продик28. Софисты: Протагор, Горгий и Продик Протагор (ок. 480–ок. 410 гг. до н. э.) наиболее полно выразил суть воззрений софистов. Ему принадлежит знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Он

Протагор и софисты

Протагор и софисты В V в. в Афинах появилась новая философия, которая полностью отличалась от философии природы того времени. Ее ориентация была гуманистической, а принципиальные позиции релятивистскими. Представителями ее выступали софисты, среди них наиболее

1. Протагор

1. Протагор Протагор, родом из Абдеры[12], был немногим старше Сократа; помимо этого мы мало что о нем знаем, а, впрочем, может быть, и не так мало, ибо его жизнь была однообразна; он ее проводил {23}в научных занятиях и первым выступил общественным учителем в Греции в тесном

Протагор

Протагор

481–411 гг. до н. э.Древнегреческий философ-софист.

Кто ясно мыслит — ясно излагает.* * *Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют.* * *Упражнение дает больше, чем хорошее природное дарование.* * *Того я и

до н. э.Древнегреческий философ-софист.

Кто ясно мыслит — ясно излагает.* * *Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют.* * *Упражнение дает больше, чем хорошее природное дарование.* * *Того я и

Платон. Протагор

Платон. Протагор Сократ и его друг Друг. Откуда ты, Сократ? Впрочем, ясно: с охоты за красотою Алкивиада! А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной – хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода пробивается. Сократ.

Протагор и софисты

Протагор и софисты В V в. в Афинах появилась новая философия, которая полностью отличалась от философии природы того времени. Ее ориентация была гуманистической, а принципиальные позиции релятивистскими. Представителями ее выступали софисты, среди них наиболее

Протагор

Протагор

Жизнь. Протагор (Protagoras, ок. 481–411 до Р.Х.) приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484–406 до Р.Х.).Труды. Один из

Протагор (Protagoras, ок. 481–411 до Р.Х.) приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484–406 до Р.Х.).Труды. Один из

Протагор

Протагор Протагор родился, согласно большинству авторов, около 481 года до н. э. в городе Абдере во Фракии1 и, по–видимому, приехал в Афины в середине века. Он пользовался расположением Перикла, и нам рассказывают, что этот государственный деятель поручил ему составить

10. Софисты и софистика: Протагор, Горгий и Продик

10. Софисты и софистика: Протагор, Горгий и Продик В Древней Греции мыслители посвящали жизнь исканию истины ради нее самой, замыкаясь в тесном кругу друзей, которых объединяли духовные интересы. В спорах они делились своими идеями, отстаивали свои позиции, не искали

Первые слушатели.

Протагор и Диагор

Протагор и ДиагорПервые слушатели. Протагор и Диагор Ряд авторов сообщают, что товарищем юности и первым слушателем Демокрита был Протагор.Судя по биографии Протагора, либо его отец не был богатым Майяндрием (согласно легенде о пребывании персов в Абдерах), либо, как многие жители

ПРОТАГОР

ПРОТАГОР Сократ и его друг{309} Друг. Откуда ты, Сократ? Впрочем, и так ясно: с охоты за красотою Алкивиада!1 А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной, — хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода

Глава X. ПРОТАГОР

Глава X. ПРОТАГОР

Во второй половине V века до н.э. великим досократическим системам, которые были рассмотрены нами выше, было противопоставлено скептическое движение. Наиболее значительной фигурой этого движения был Протагор – глава софистов. Слово «софист» не имело

Слово «софист» не имело

Протагор: философские темы, аргументы и идеи

Политика и демократия

В современных обществах, действующих в рамках системы либеральной демократии, политические взгляды, выраженные в диалогах Платона, могут показаться совершенно чуждыми, даже несколько деспотическими. Этот аргумент был наиболее известен австро-британским философом Карлом Поппером в его книге «Открытое общество и его враги». Там Поппер исследует антидемократические доктрины, существующие в произведениях Платона, и смелым риторическим ходом сопоставляет Платона с Карлом Марксом в философской традиции репрессий, кульминацией которых стали катастрофические режимы нацистской Германии и сталинской России. С момента их первой публикации в 1945, взгляды Поппера были источником серьезных споров среди философов, и их, безусловно, не следует считать авторитетными. Однако крайняя позиция Поппера обязывает нас внимательно изучить политические позиции, выраженные в « Протагорах».

В контексте аргументации Поппера почти беспрепятственная защита демократических доктрин в Протагоре становится чем-то вроде неожиданности. Одно из важных следствий истории Протагора о распределении политических навыков среди всех людей состоит в том, что все люди имеют право непосредственно участвовать в принятии коллективных решений относительно того, как управлять их сообществом. Протагору не удается логически аргументировать всю силу того, что влечет за собой его басня. Тем не менее, он настойчиво предполагает, что, как только будет признано, что все люди обладают базовыми навыками, необходимыми для участия в политической деятельности, человек дает человеку право быть гражданином в самом полном смысле страны, в которой он живет. Нигде в Протагор Сократ прямо противостоит этому принципу, который был гораздо менее приемлем в Греции пятого века, чем в демократических обществах двадцать первого века. Однако содержание аргумента Сократа о софистике намекает на линию аргументации против демократической политики, которую Платон полностью разовьет только в Республике года.

Софистика и образование

Для Сократа, как и для многих других греков того периода, образование было насущной философской, политической и моральной проблемой. Одной из причин такой срочности было изменение состава греческих обществ. Афины, например, были втянуты в борьбу между популистскими демократическими силами и консервативными аристократами. Образование сыграло очень важную роль в этой борьбе; одной из ключевых причин неприязни Платона к софистике является тот факт, что софистам платили за обучение навыкам аргументации. (Сам Протагор был первым софистом, принявшим плату.) Для Платона это было как принижение философии (точка, через которую рыночные ценности могли выйти на арену абстрактного мышления), так и опасное распространение способности мыслить критически. среди тех, кто может использовать эту способность, чтобы атаковать власть аристократов. Поэтому то, что связано с обучением будущих граждан государства быть добродетельными (т. Е. Быть хорошими гражданами), было очень спорным вопросом. В зависимости от того, что подразумевалось под добродетелью, образование могло быть средством изменения конституции государства или способом защиты существующего порядка. Поэтому аргументы Сократа о том, что такое добродетель и как ее приобрести, следует понимать как косвенный ответ на радикально демократическую позицию Протагора. Ироничное обращение с софистами Продиком и Гиппием может в некоторых моментах превратить этот диалог в комедийную рутину. Однако под этим юмором Платон начинает выстраивать весьма мрачные нападки на философские и социальные характеристики софистики.

В зависимости от того, что подразумевалось под добродетелью, образование могло быть средством изменения конституции государства или способом защиты существующего порядка. Поэтому аргументы Сократа о том, что такое добродетель и как ее приобрести, следует понимать как косвенный ответ на радикально демократическую позицию Протагора. Ироничное обращение с софистами Продиком и Гиппием может в некоторых моментах превратить этот диалог в комедийную рутину. Однако под этим юмором Платон начинает выстраивать весьма мрачные нападки на философские и социальные характеристики софистики.

Добродетель

Эти политические опасения по поводу софистики могут на первый взгляд показаться далекими от центральной темы Протагора, вопроса о том, можно ли научить добродетели или нет. Этот вопрос и связанный с ним вопрос о том, что такое добродетель, эхом отдаются в Протагоре, даже в тех местах, где обсуждаемая тема, по-видимому, имеет мало общего с добродетелью. В то время как Протагор утверждает, что может научить молодых людей управлять своими поместьями, Сократ никогда не оспаривает это утверждение. Вместо этого два мыслителя спорят о том, может ли Протагор учить политической добродетели, может ли он воспитать граждан, чтобы они стали хорошими гражданами. Но у Сократа и Протагора разные представления о том, что значит быть хорошим гражданином. Является ли гражданство просто вопросом соблюдения законов или что-то большее? В ходе своего расспроса Сократ обнаруживает, что Протагор оперирует неисследованным понятием добродетели, и диалог в целом можно интерпретировать как прояснение и анализ этого хитрого понятия. В этом Протагор типичен для ранних диалогов. Подобно Менону и Лахесу, Протагор намеревается прийти к твердому определению добродетели; как и два других диалога, он не справляется с этой задачей.

Вместо этого два мыслителя спорят о том, может ли Протагор учить политической добродетели, может ли он воспитать граждан, чтобы они стали хорошими гражданами. Но у Сократа и Протагора разные представления о том, что значит быть хорошим гражданином. Является ли гражданство просто вопросом соблюдения законов или что-то большее? В ходе своего расспроса Сократ обнаруживает, что Протагор оперирует неисследованным понятием добродетели, и диалог в целом можно интерпретировать как прояснение и анализ этого хитрого понятия. В этом Протагор типичен для ранних диалогов. Подобно Менону и Лахесу, Протагор намеревается прийти к твердому определению добродетели; как и два других диалога, он не справляется с этой задачей.

Однако эти повторяющиеся неудачи не приводят к заключению, что вопрос о добродетели не стоит внимания или что он неизбежно потерпит неудачу. В « Протагоре», этот вопрос о добродетели принимает форму длительной попытки Сократа доказать, что то, что обычно считается отдельными добродетелями — мужество, умеренность, святость, справедливость и мудрость, — на самом деле просто разные названия одного и того же. вещь. Может показаться несколько неуместным, является ли добродетель чем-то одним или конгломератом разных вещей; однако Сократ имел в виду вполне определенную цель, пытаясь доказать, что добродетель единственна. Добродетель для Сократа не только неделимая вещь. Как он утверждает в Протагор, добродетель то же, что и знание. Обучение тому, как быть добродетельным, означает изучение определенного типа знания или науки. Но это означает, что мы должны правильно понимать, что такое знание.

вещь. Может показаться несколько неуместным, является ли добродетель чем-то одним или конгломератом разных вещей; однако Сократ имел в виду вполне определенную цель, пытаясь доказать, что добродетель единственна. Добродетель для Сократа не только неделимая вещь. Как он утверждает в Протагор, добродетель то же, что и знание. Обучение тому, как быть добродетельным, означает изучение определенного типа знания или науки. Но это означает, что мы должны правильно понимать, что такое знание.

Знание

Протагор дает, вероятно, лучшее изложение центральной доктрины философии Сократа: добродетель есть знание, а зло есть просто другое название невежества. Это делает понятным огромное значение, которое Сократ (а также Платон) придает предмету образования. Если добродетель — это знание, то образование — обучение молодежи — есть в самом прямом смысле созидание или уничтожение добродетельных душ. Один из ключевых аргументов Protagoras состоит из повторного исследования того, что влечет за собой опыт, обычно называемый преодолением удовольствия. Сократ утверждает, что идея о том, что удовольствие может отговорить человека от того, что он считает правильным, абсурдна, поскольку то, что правильно, всегда доставляет наибольшее удовольствие. Знание (или добродетель) — это тогда способность воспринимать то, что принесет наибольшее удовольствие. В продвижении этих понятий есть странная непоследовательность: анализ добродетели требует анализа знания; Рассмотрение Сократом знания утверждает, что знание — это осознание того, как достичь приятных целей. Но это, по-видимому, требует дальнейшего изучения того, что именно представляют собой эти приятные цели. То, чем люди получают удовольствие, явно непостоянно. Аргументы Сократа придают большое концептуальное значение понятию удовольствия, но это понятие остается неисследованным. Но эта неспособность завершить ход рассуждений характерна для Сократа и повторяется неоднократно в 9-м веке.0005 Протагор. В самом деле, даже анализ знания является довольно неполным: Сократ не проводит адекватного различия того, что он подразумевает под знанием, от того, что Протагор подразумевает под теми видами знания, которым он, как он утверждает, может учить в начале диалога.

Сократ утверждает, что идея о том, что удовольствие может отговорить человека от того, что он считает правильным, абсурдна, поскольку то, что правильно, всегда доставляет наибольшее удовольствие. Знание (или добродетель) — это тогда способность воспринимать то, что принесет наибольшее удовольствие. В продвижении этих понятий есть странная непоследовательность: анализ добродетели требует анализа знания; Рассмотрение Сократом знания утверждает, что знание — это осознание того, как достичь приятных целей. Но это, по-видимому, требует дальнейшего изучения того, что именно представляют собой эти приятные цели. То, чем люди получают удовольствие, явно непостоянно. Аргументы Сократа придают большое концептуальное значение понятию удовольствия, но это понятие остается неисследованным. Но эта неспособность завершить ход рассуждений характерна для Сократа и повторяется неоднократно в 9-м веке.0005 Протагор. В самом деле, даже анализ знания является довольно неполным: Сократ не проводит адекватного различия того, что он подразумевает под знанием, от того, что Протагор подразумевает под теми видами знания, которым он, как он утверждает, может учить в начале диалога. Однако эта модель отсутствия не означает, что « Протагор » — это каким-то образом плохо написанный философский текст. Скорее, это указывает на представление о знании как о процессе, а не как о чем-то, что можно абстрагировать от жизни и записать раз и навсегда. Если мы сможем научиться знанию добродетели из Протагор, мы не можем научиться этому, ожидая, пока Сократ даст нам все ответы. Незаконченные аргументы, кажущиеся противоречия и отсутствие концептуальных объяснений на самом деле являются пробелами в этом диалоге, из которых можно получить истинное знание.

Однако эта модель отсутствия не означает, что « Протагор » — это каким-то образом плохо написанный философский текст. Скорее, это указывает на представление о знании как о процессе, а не как о чем-то, что можно абстрагировать от жизни и записать раз и навсегда. Если мы сможем научиться знанию добродетели из Протагор, мы не можем научиться этому, ожидая, пока Сократ даст нам все ответы. Незаконченные аргументы, кажущиеся противоречия и отсутствие концептуальных объяснений на самом деле являются пробелами в этом диалоге, из которых можно получить истинное знание.

Диалог и диалектика (

elenchus ) Попытка понять значение двух центральных тем диалога — добродетели и знания — заставляет читателя обратить пристальное внимание на форму диалога. Надеяться получить тематические ответы Сократа на тематические вопросы — напрасно. Чтобы понять, что на самом деле задумал Платон, читатель должен искать ответы в методе, а не в сути аргумента. В этом смысле знаменитое изречение Маршалла Маклюэна «Средство есть сообщение» следует воспринимать очень серьезно при чтении платоновского диалога.

Для Платона лучшим методом познания истины является диалектика (по-гречески elenchus ), формат вопросов и ответов, любимый Сократом. Не случайно диалектика на самом деле является темой Протагора, и Сократа, приводящих ряд аргументов, чтобы продемонстрировать, что это действительно лучший способ заниматься философией. Сократ утверждает, что диалектика проверяет как рассматриваемые мнения, так и людей, выражающих эти мнения; таким образом, он имеет дело с абстрактным аргументом и в то же время обосновывает эту абстракцию реальными фигурами. Диалоги Платона во многом делают то же самое; в то же время, когда они затрагивают трудные вопросы, имеющие большое философское значение, они также являются драматическими текстами, представляющими реальных людей. Эта способность изображать психологический конфликт и заумное рассуждение одновременно является такой же чертой диалектики, как и возвратно-поступательное движение, вызванное частыми вопросами.