Философия Платона и Аристотеля

Философия Платона

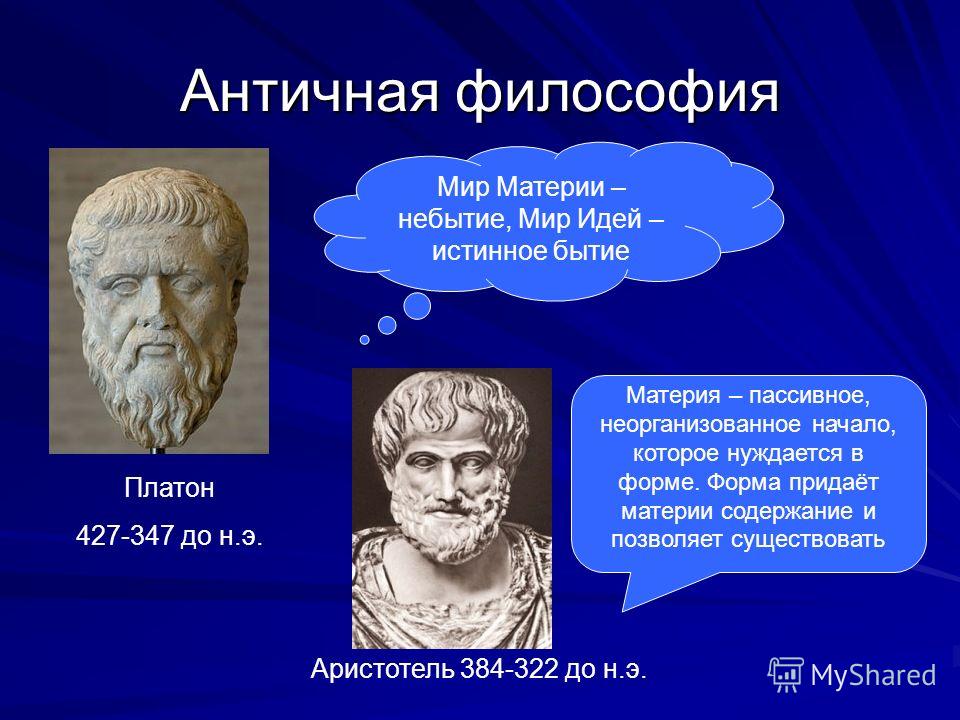

Концепция идей. Платон — выдающийся мыслитель античности, ученик Сократа, он развивает его представления. Стратегия та же: на первом плане этика, а не натурфилософия. Сердцевину же философии Платона составляет концепция идей.

Вещи не рассматриваются Платоном только в их кажущемся столь привычным эмпирически-чувственном существовании. Для каждой вещи фиксируется ее смысл, идея, которая, как выясняется, для любой вещи данного класса вещей одна и та же и обозначается одним именем. Есть множество лошадей, карликовых и нормальных, пегих и вороных, но у всех у них есть один и тот же смысл — лошадность. Соответственно можно вести речь о благом вообще, прекрасном вообще, зеленом вообще, доме вообще.

Идея

— это то самое единое, которое составляет

суть многообразия. Итак, проблему единого

и многого Платон разрешает следующим образом: единое это

идея, а ее проявления это многое.

Но что же такое идея? Сложный вопрос. Если бы речь шла просто об отдельной материальной вещи, то можно было бы указать на нее пальцем: «Вот, смотри, объяснять нечего, сам все видишь». В случае с идеей пальцем показать не на что. Придется поразмыслить. Рассмотрим пример самого Платона.

Известно много прекрасных вещей. Но каждая вещь прекрасна по-своему, поэтому нельзя прекрасное связывать с одной вещью, ибо в таком случае другая вещь уже не была бы прекрасной. Но все прекрасные вещи имеют нечто общее — прекрасное как таковое, это их общая Идея, или Эйдос, или Сущность. Все три термина — идея, эйдос, сущность — обозначают одно и то же, единое.

Прекрасное

как идея присуще вещам в разной

степени, поэтому есть более и

менее прекрасные вещи. Прекрасное

не есть что-то физическое, его нельзя

взвесить, потрогать руками, подвергнуть

рентгену, оно есть нечто зафизическое,

по-гречески метафизическое. Его нельзя увидеть глазами, но только

умом, оно умозрительно. Каким образом

можно «увидеть» умом идею? Платон разъясняет.

Прекрасное

не есть что-то физическое, его нельзя

взвесить, потрогать руками, подвергнуть

рентгену, оно есть нечто зафизическое,

по-гречески метафизическое. Его нельзя увидеть глазами, но только

умом, оно умозрительно. Каким образом

можно «увидеть» умом идею? Платон разъясняет.

Если вы хотите уразуметь прекрасное, то обратите свое внимание на те вещи и явления, которые признаются прекрасными. Установите, что менее и что более прекрасно. По определению ближе всего к идее прекрасного стоит самая прекрасная вещь. Сознавая это, вы переходите от красивой вещи к прекрасной и под конец совершаете предельный переход, скачок, достигая самой идеи прекрасного. Приведенная ниже схема

поясняет ситуацию. Вещи, о которых шла речь, могут иметь как физическую, так и нефизическую природу. Идея прекрасного как раз и сообщает всем вещам прекрасное. Иначе говоря, она есть

Если мы хотим уразуметь

прекрасное в вещах, нам следует на

Если мы хотим уразуметь

прекрасное в вещах, нам следует натолько что приведенной схеме, начиная от идеи прекрасного, пройти путь в обратном направлении (против стрелочек).

Где расположены идеи? По поводу месторасположения идей возможны три главных ответа.

• Идеи находятся в физических вещах.

• Идеи — это творение ума человека, следовательно, они находятся в уме человека.

• Идеи находятся не в материальных вещах и не в уме человека, а в некоем третьем мире, который Платон называл Гиперуранцей

(дословно: по ту сторону неба).Платон придерживался третьей точки зрения, она

представляется нам парадоксальной. Современные

исследователи избегают неясных выводов.

Они, говоря об идеях, подчеркивают два

обстоятельства. Во-первых, что вроде бы

признается всеми, реальные вещи обладают

сходными характеристиками. Во-вторых,

специальные научные методы позволяют

вскрыть такие общие черты явлений, которые

не «бросаются» в глаза, но существуют. В этой связи вместо слова «идея» используются

термины «понятие», «идеализация». Именно

учение о понятиях и идеализациях является

современным пониманием природы идей.

В этой связи вместо слова «идея» используются

термины «понятие», «идеализация». Именно

учение о понятиях и идеализациях является

современным пониманием природы идей.

Какая идея наиважнейшая? Платон не считал все идеи равнозначными. Вслед за Сократом он превыше всего ставил идею блага. Для него благо было причиной всего прекрасного как в мире, так и в жизни людей. Так, мир познаваем благодаря благу. Благо, по

Обладая

таким инструментарием, можно найти

ответы на самые сложные вопросы,

например такие: Как устроен космос?

Что такое человек? Каким должно

быть общество? Рассмотрим в этой связи

учение (логос) о космосе (космологию), о человеке (антропологию), об обществе (социологию).

Космология Платона. Бог-мастеровой (демиург) соединил идеи с материей, получился Космос, существо одаренное совершенством идей, в частности математических. В качестве образца для сотворения демиург взял мир идей.

В рассуждениях Платона заметна непоследовательность: идеи превыше всего, вместе с тем ими распоряжается бог-демиург. Материя в своем исходном состоянии мыслится независимо от идей, лишь в результате усилий демиурга она как бы оживляется идеями.

Как бы то ни было, почти 2000 лет многие поколения людей в понимании космоса руководствовались, и довольно успешно, космологией Платона.

Антропология

Платона. Концепция любви. У каждого

человека есть тело и душа. Душа —

главная часть человека, благодаря

ей он познает идеи, в этом состоит добродетель. Душа реализует себя в добродетелях умеренности,

мужества и, наконец, мудрости. Тот, кто

понимает это, будет лепить себя по образцу

идеи блага.

Суть любви в движении к благу, прекрасному, счастью. В этом движении есть свои ступени: любовь к телу, любовь к душе, любовь к благу и прекрасному. Согласно обыденным представлениям, платоническая любовь — это любовь, лишенная чувственных влечений. В действительности же Платон воспевал любовь как побудительную силу духовного совершенствования, он выступал против сведения любви к сексуальной простоте. Любовь, по Платону,— это мост, соединяющий телесное, чувственное с духовно-возвышенным. Читатель, разве тебе не хочется пройти по этому мосту?

Учение

Платона об обществе. Главная идея

общественного благоустройства

— это идея справедливости. Те, в которых преобладает вожделеющая

душа, т.е. достигшие стадии умеренности,

но не мужества и тем более мудрости, должны

быть крестьянами, ремесленниками, продавцами

(купцами).

Устарел

ли Платон? На первый взгляд может показаться,

что философия Платона, жившего 24 столетия тому назад, устарела.

Если читатель слышал от кого-либо это

утверждение, пусть он попросит собеседника

изложить свои собственные воззрения

и сравнит их с концепциями Платона. Берем на себя смелость прогнозировать:

либо окажется, что Платон просто-напросто выиграл соревнование,

либо «победа» над Платоном досталась вашему собеседнику лишь постольку,

поскольку он прекрасно знает философию Платона и сумел развить его воззрения.

По большому счету ныне, как и 24 столетия

назад, философия Платона стимулирует развитие человека, общества.

В этом, пожалуй, состоит главная тайна

многовековой значимости философии Платона. В центре этой философии находится

учение об идеях.

Берем на себя смелость прогнозировать:

либо окажется, что Платон просто-напросто выиграл соревнование,

либо «победа» над Платоном досталась вашему собеседнику лишь постольку,

поскольку он прекрасно знает философию Платона и сумел развить его воззрения.

По большому счету ныне, как и 24 столетия

назад, философия Платона стимулирует развитие человека, общества.

В этом, пожалуй, состоит главная тайна

многовековой значимости философии Платона. В центре этой философии находится

учение об идеях.

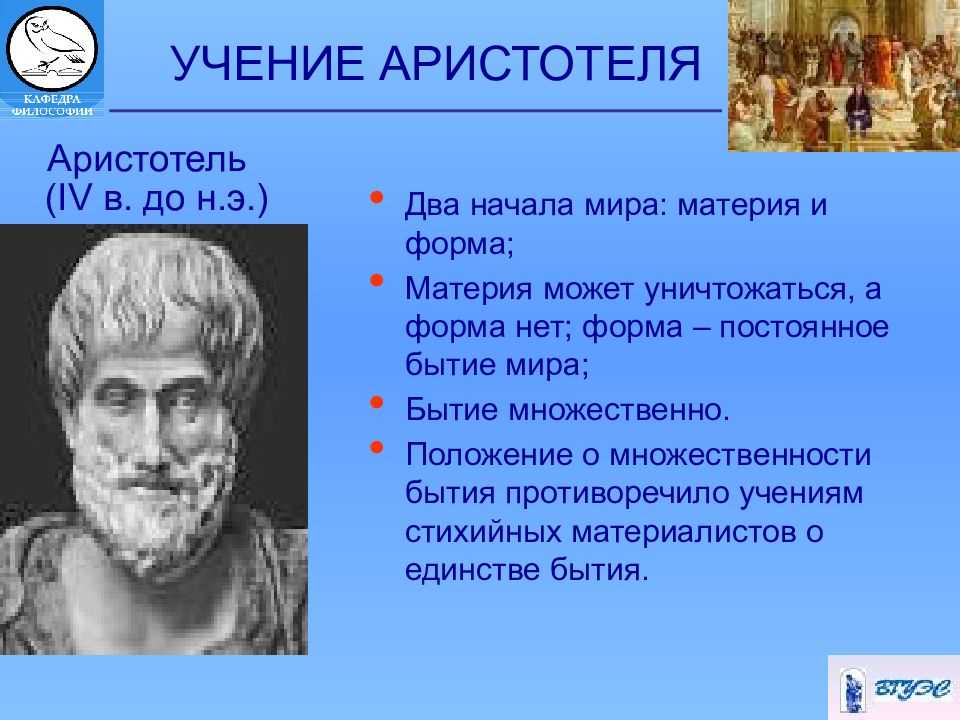

Философия аристотеля

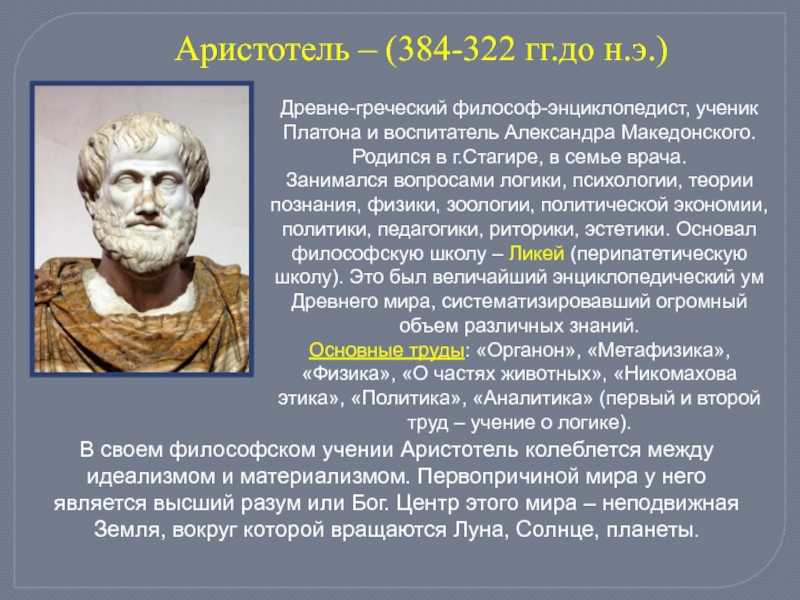

Учение о форме и четырех причинах. Аристотель — великий ученик Платона, учившийся у него 20 лет. Накопив огромный потенциал, Аристотель развил собственное философское учение.

Выше

мы видели, что Платон встретился с большими трудностями при

осмыслении природы идей. Аристотель стремился разъяснить сложившуюся проблемную

ситуацию. Он перенес акцент с идеи на форму.

Он перенес акцент с идеи на форму.

Аристотель рассматривает отдельные вещи: камень, растение, животное, человека. Всякий раз он выделяет в вещи материю (субстрат) и форму. В бронзовой статуе материя — это бронза, а форма — очертания статуи. Сложнее обстоит дело с отдельным человеком:

его материя — это кости и мясо, а форма — душа. Для животного формой является животная душа, для растения — растительная душа. Что важнее — материя или форма? На первый взгляд кажется, что материя важнее формы, но Аристотель не согласен с этим. Ведь только благодаря форме индивид становится тем, чем он является. Значит, форма есть главная причина бытия. Всего причин четыре: формальная — сущность вещи; материальная — субстрат вещи; действующая — то, что приводит в движение и обуславливает изменения; целевая — во имя чего совершается действие.

Итак, по Аристотелю, единичное бытие есть синтез

материи и формы. Материя — это возможность бытия, а форма есть осуществление этой

возможности, акт. Из меди можно сделать шар, статую, т.е.

как материя медь есть возможность шара

и статуи. Применительно к отдельному

предмету сущностью оказывается форма.

Форма выражается понятием. Понятие справедливо и без материи. Так,

понятие шара справедливо и тогда, когда

из меди еще не сделали шар. Понятие принадлежит

уму человека. Выходит, что форма — это

сущность и отдельного единичного предмета,

и понятия об этом предмете.

Материя — это возможность бытия, а форма есть осуществление этой

возможности, акт. Из меди можно сделать шар, статую, т.е.

как материя медь есть возможность шара

и статуи. Применительно к отдельному

предмету сущностью оказывается форма.

Форма выражается понятием. Понятие справедливо и без материи. Так,

понятие шара справедливо и тогда, когда

из меди еще не сделали шар. Понятие принадлежит

уму человека. Выходит, что форма — это

сущность и отдельного единичного предмета,

и понятия об этом предмете.

Аристотель как первооткрыватель динамизма и телеологии. В своих суждениях о материальных причинах Аристотель во многом повторял Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Гераклита, учивших, что в основе всего находятся материальные субстанции. В учении о форме Аристотель существенно переработал концепцию идей Платона. Еще более оригинален был Аристотель в развитых им концепциях динамизма и цели.

Динамизм

Аристотеля состоит в том, что он не

забывает уделять первостепенное внимание

динамике процессов, движению, изменению

и тому, что за этим стоит, а именно переходу

возможности в действительность. Динамизм Аристотеля знаменует собой появление

нового образца понимания. Во всех случаях

требуют уразумения механизмы происходящих

изменений и причины, обусловившие эти

изменения. Надо определить источник движения,

его энергетическое начало, те силы, которые

обеспечили движение.

Динамизм Аристотеля знаменует собой появление

нового образца понимания. Во всех случаях

требуют уразумения механизмы происходящих

изменений и причины, обусловившие эти

изменения. Надо определить источник движения,

его энергетическое начало, те силы, которые

обеспечили движение.

Аристотель по праву гордился тем, что им была развита, причем содержательнейшим образом, проблема цели. Цель — по-гречески телеос. Исходя из этого учение о цели называют телеологией. Цель есть, по Аристотелю, наилучшее во всей природе. Главенствующая наука та, «которая познает цель, ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае…». Конечной инстанцией поступков людей оказываются их цели, целевые приоритеты. Телеология, развитая Аристотелем, оказывается мощным инструментарием в деле понимания человека, его деяний и общества.

Последняя

реальность — бог. Для Аристотеля форма в своей динамике выражает иерархичность бытия. Из меди можно изготовить много

вещей, но медь остается медью. Намного

более иерархично ведет себя форма. Сравним:

форма неживых предметов — растительная

форма — животная форма — форма (душа)

человека. Это сравнение поднимает нас

по лестнице форм, причем значение материи

ослабевает, а формы — возрастает. А если

сделать еще шаг и заявить, что есть чистая

форма, освобожденная от материи? Аристотель

твердо убежден, что этот шаг, предельный

переход, вполне состоятелен и необходим.

Почему? Потому что тем самым мы обнаружили

перводвигатель всего, а значит, принципиально

объяснили все многообразие фактов движения.

Бог, как и все доброе и красивое, притягивает,

влечет к себе, это не физическая, а целевая,

финальная причина.

Из меди можно изготовить много

вещей, но медь остается медью. Намного

более иерархично ведет себя форма. Сравним:

форма неживых предметов — растительная

форма — животная форма — форма (душа)

человека. Это сравнение поднимает нас

по лестнице форм, причем значение материи

ослабевает, а формы — возрастает. А если

сделать еще шаг и заявить, что есть чистая

форма, освобожденная от материи? Аристотель

твердо убежден, что этот шаг, предельный

переход, вполне состоятелен и необходим.

Почему? Потому что тем самым мы обнаружили

перводвигатель всего, а значит, принципиально

объяснили все многообразие фактов движения.

Бог, как и все доброе и красивое, притягивает,

влечет к себе, это не физическая, а целевая,

финальная причина.

Бог Аристотеля

— это перводвигатель. Это еще и ум.

Почему ум? Аристотель рассуждает по аналогии:

что главнее всего в душе человека? Ум.

Бог же есть сплошное совершенство, потому

он тоже есть ум, но более развитой, чем

человеческий. Бог неподвижен. Как источник

движения он не имеет причину движения,

ибо нам пришлось бы за одной причиной

движения открывать другую и так далее,

без конца. Бог — конечная причина движения;

само это утверждение имеет смысл, если

считать бога неподвижным. Итак, бог умственно

совершенен, он источник всякого движения,

неподвижен, не имеет истории, значит,

вечен. Бог Аристотеля бесстрастен, он

не принимает участия в делах людей. Бог

— великолепный ум. Если человек по-настоящему

возжелает быть похожим на бога, то ему

в первую очередь надлежит развивать свой

ум.

Бог неподвижен. Как источник

движения он не имеет причину движения,

ибо нам пришлось бы за одной причиной

движения открывать другую и так далее,

без конца. Бог — конечная причина движения;

само это утверждение имеет смысл, если

считать бога неподвижным. Итак, бог умственно

совершенен, он источник всякого движения,

неподвижен, не имеет истории, значит,

вечен. Бог Аристотеля бесстрастен, он

не принимает участия в делах людей. Бог

— великолепный ум. Если человек по-настоящему

возжелает быть похожим на бога, то ему

в первую очередь надлежит развивать свой

ум.

Признак | Идеи Аристотеля | Идеи Платона |

Идея Души | Душа представляет собой суть данного предмета, выражая цель его существования. Душа не может существовать без тела, так как форма — это всегда форма чего-то. Душа является той целью, к которой стремится вещь. Считает , что душа присуще всем объектам, принадлежащим живой природе, то есть растениям, животным и человеку. | Душа — это движение, способное двигать само себя, причина изменений и всяческого перемещения вещей. Она правит всем, что есть на небе, на земле и на море с помощью своих собственных движений — желание, усмотрение, заботы .Душа первична, материальные тела вторичны, производны. Платон ставит проблему соотношения духовного и материального и делает вывод о божественности душ, скрывающимися за материальными телами. |

Представление государства | Аристотель внимательно изучил формы государства и выделил шесть возможных типов: аристократия, тирания, монархия, полития и олигархия. В законе он видит не что устойчивое, объективное, а в правителе переходящее, субъективное. Наилучшей формой государства Аристотель называет политию. В политии правит большинство в интересах общей пользы. | Платон выделил три формы правления, каждая из которых в зависимости от наличия или отсутствия законного основания делится на две. Наихудшей формой считает Демократию. На страже государства должно стоять правосудие. |

Учение о познании | Основа опыта — в ощущениях, в памяти и в привычке. Любое знание начинается с ощущений: оно есть то, что способно принимать форму чувственно воспринимаемых предметов без их материи; разум же усматривает общее в единичном .В учении о познании и его видах Аристотель различал «диалектическое» и «аподиктическое» познание. Область первого — «мнение», получаемое из опыта, второго — достоверное знание. | Существует два пути познания. Во-первых, это познание, связанное с чувствами, обращенными к миру вещей. А, во-вторых, это познание, которое осуществляет разум.. Отношение между сферами ощущаемого и умопостигаемого определяет и отношение разных познавательных способностей: ощущения позволяют понимать (хоть и недостоверно) мир вещей, разум позволяют узреть истину. |

Расхождения в метафизике | Аристотель не отрицал существование идей, но, во многом отойдя от своего учителя Платона, считал, что находятся они внутри отдельных вещей как принцип и метод, закон их становления, энергия, фигура, цель. | Мир по природе двойственен: в нем различается видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей. Мир идей являет собой истинное бытие, а конкретные, чувственно воспринимаемые вещи — нечто среднее между бытием и небытием: они только тени идей, их слабые копии. |

Этические взгляды | Аристотель сформулировал основные положения этики как учения о добродетелях. Он дает определения основных понятий этики. Так, благо — это «то, к чему стремятся». Благо для грубых людей — в наслаждениях, для благородных — в почестях, для мудрых — в сознании. Назначение человека — в разумной деятельности, отличающей его от растений и животных. От нашей деятельности зависят качества характера, приобретаемые нами. Аристотель выделял 11 этических добродетелей: мужество, умеренность, щедрость, великолепие, великодушие, честолюбие, ровность, правдивость, любезность, дружелюбие, справедливость. Последняя — самая необходимая для совместной жизни. | Этические взгляды Платона согласуются со взглядами Сократа: «благо» как единство добродетели и счастья, прекрасного и полезного, доброго и приятного. |

Развитие диалектики от Платона до Аристотеля | Отзывы | Философские обзоры Нотр-Дама

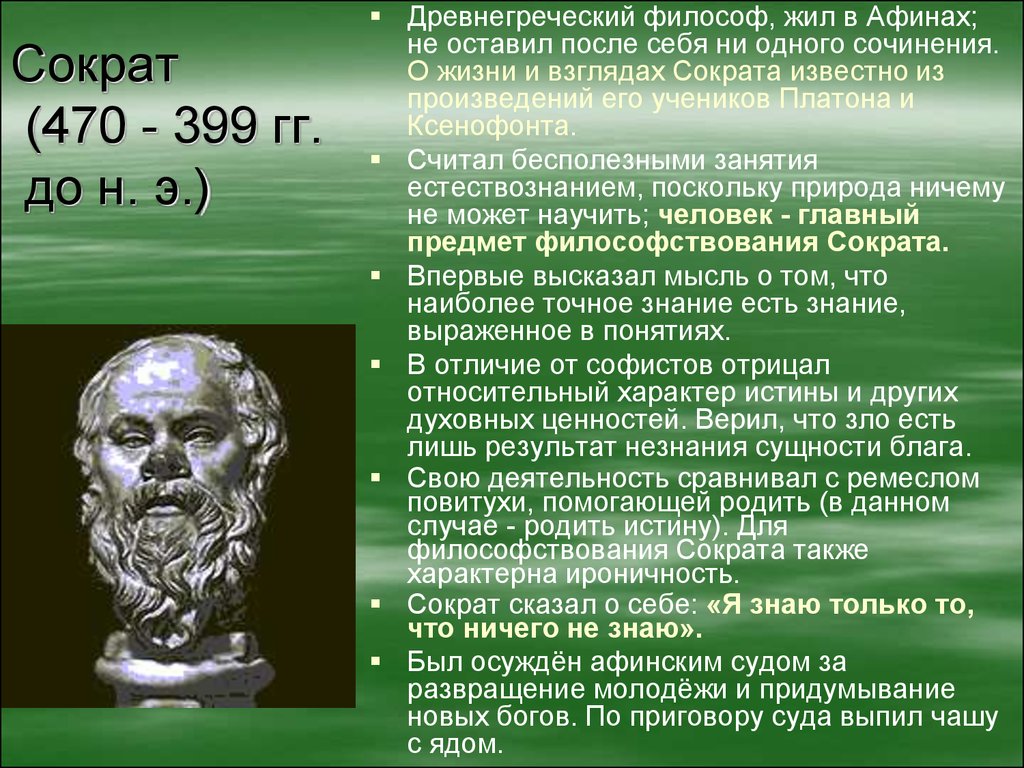

«Диалектика» и «диалог» произошли от греческого слова, обозначающего разговор. Диалог был литературным жанром, изобретенным последователями Сократа для письменного представления диалектики, его разговорного стиля философских рассуждений. Этот стиль рассуждения требует двух человек: спрашивающего и отвечающего. Спрашивающий заставляет респондента что-то утверждать; затем спрашивающий проверяет это утверждение, задавая респонденту ряд вопросов. Спрашивающий надеется, что, отвечая на эти вопросы, респондент будет вынужден отрицать первоначальное утверждение. Если да, то ответ опровергается; если нет, то первоначальное утверждение остается в силе — по крайней мере, на данный момент. Одна очевидная прелесть диалектики заключается в том, что спрашивающему не нужно претендовать на какую-либо компетентность в предмете разговора. Это сделало роль вопрошающего идеальной для Сократа, который любил говорить, что его мудрость состоит просто в том, чтобы знать, что он ничего особенного не знает.

Если да, то ответ опровергается; если нет, то первоначальное утверждение остается в силе — по крайней мере, на данный момент. Одна очевидная прелесть диалектики заключается в том, что спрашивающему не нужно претендовать на какую-либо компетентность в предмете разговора. Это сделало роль вопрошающего идеальной для Сократа, который любил говорить, что его мудрость состоит просто в том, чтобы знать, что он ничего особенного не знает.

Эта книга состоит из очерков об использовании Платоном диалога, а также о теории и практике диалектики у Платона и Аристотеля. Только случайные отрывки касаются диалогов других людей, а не Платона, или того, что люди, отличные от Платона и Аристотеля, говорили и делали о диалектике. Эссе слишком разнообразны, чтобы одно описание подходило для них всех. Поэтому я рассматриваю их по одному.

В «Самоопровержении и диалектике у Платона и Аристотеля» Лука Кастаньоли исследует то, что мы упускаем, логически и философски, если выводим древние аргументы из их диалектического контекста. Некоторые утверждали, что диалектический контекст никогда не бывает более чем декоративным, что любой аргумент, представленный в формате вопросов и ответов, может быть так же легко, хотя и менее красочно представлен в монологе. Кастаньоли прекрасно демонстрирует, что это не так, по крайней мере, в том, что называется «аргументами самоопровержения». Он представляет четыре тематических исследования: аргумент Платона в Euthydemus против «Невозможно противоречить»; аргумент в « Теэтете » Платона против лозунга Протагора «Человек есть мера всех вещей»; аргумент в «Метафизике » Аристотеля в пользу принципа непротиворечия; и аргумент Аристотеля Protrepticus о том, что мы должны философствовать, поскольку любая попытка утверждать, что нам не нужно этого делать, сама по себе является философствованием. Во всех этих случаях аргумент самоопровержения показывает не то, что тезис, против которого он выступает, влечет за собой собственное отрицание или является ложным по какой-либо другой причине, но скорее то, что этот тезис обречен проиграть в любом диалектическом состязании.

Некоторые утверждали, что диалектический контекст никогда не бывает более чем декоративным, что любой аргумент, представленный в формате вопросов и ответов, может быть так же легко, хотя и менее красочно представлен в монологе. Кастаньоли прекрасно демонстрирует, что это не так, по крайней мере, в том, что называется «аргументами самоопровержения». Он представляет четыре тематических исследования: аргумент Платона в Euthydemus против «Невозможно противоречить»; аргумент в « Теэтете » Платона против лозунга Протагора «Человек есть мера всех вещей»; аргумент в «Метафизике » Аристотеля в пользу принципа непротиворечия; и аргумент Аристотеля Protrepticus о том, что мы должны философствовать, поскольку любая попытка утверждать, что нам не нужно этого делать, сама по себе является философствованием. Во всех этих случаях аргумент самоопровержения показывает не то, что тезис, против которого он выступает, влечет за собой собственное отрицание или является ложным по какой-либо другой причине, но скорее то, что этот тезис обречен проиграть в любом диалектическом состязании.

В «Роли респондента у Платона и Аристотеля» Марья-Лиза Каккури-Кнууттила утверждает, что для понимания диалектики мы должны понимать не только конститутивные правила, определяющие, что значит играть в эту игру, но и стратегии, которыми должны руководствоваться игроки. следовать; ибо только тогда мы вполне поймем, чего и как может достичь диалектика. Например, когда респонденты оказываются в ловушке отрицания того, что они ранее утверждали, показывает ли это просто, что они запутались, или опровергает то, что они ранее утверждали? В лучшем случае первое, с некоторыми стратегиями; возможно, даже последний, с другими. Это ясно. Но более тонкие детали этой статьи не так легко проследить.

Халвард Фоссхейм обсуждает «Деление как метод у Платона». «Отделение» — это термин для определения, часто встречающегося в диалогах Платона, определения, которое строит таксономию и помещает вещь, подлежащую определению, в эту таксономию. Платон говорит нам, как выглядит успешное разделение, но не говорит нам, как добиться успеха. Например, сказать нам, что удачное деление разрезает реальность «по стыкам» (Платон, Федр 265е), не значит сказать нам, как найти, где находятся стыки. Таким образом, делает вывод Фоссхейм, деление есть метод не для совершения открытий, а только для их представления.

Например, сказать нам, что удачное деление разрезает реальность «по стыкам» (Платон, Федр 265е), не значит сказать нам, как найти, где находятся стыки. Таким образом, делает вывод Фоссхейм, деление есть метод не для совершения открытий, а только для их представления.

В «Диалектике и диалоге в Lysis » Мортен С. Танинг представляет этот диалог как соответствующий своему названию («Высвобождение») двумя разными способами, кроме очевидного, что главного героя зовут Лизис. Диалог помогает освободить наивного Лисия от ложных авторитетов, увлекая его от иных занятий философией, и избавляет от недоумения искушенных диалектиков, предлагая им материал для определения дружбы. Эта натянутая игра слов, увы, символизирует некоторую трудоемкость прозы статьи, которая предлагает нам такие отрывки, как 9.0003

процесс разделения и собирания действует также в понимании необходимых импликаций определения, например, когда становится ясно, что онтологическая дистанция до объекта невзаимной дружбы подразумевает не отношение чистой инаковости, а скорее отношение отношение онтологического родства. (стр. 131)

(стр. 131)

Диалектика часто была очень воинственной. В « Laches и «диалектике совместного поиска»» Хольгер Теслефф исследует диалектику в более кооперативном режиме. Он предполагает, что Платон унаследовал от Сократа боевой стиль диалектики, что этот боевой стиль был на первом плане в самых ранних произведениях Платона, что с основанием Академии Платон стремился рекламировать менее воинственный стиль обучения, и что это объясняет кооперативный тон большей части рассуждений Сократа в Лахес. И более общая картина состоит в том, что «позитивная аргументация философа в сотрудничестве с его собеседниками становится новым направлением в Академии» (стр. 155) и «стала сердцем как платоновской, так и аристотелевской философии» (стр. 157). ). Это освежающая вариация на обычную историю о том, как Платон «развивался» после своей «ранней» или «сократической» фазы; но, как и обычная история, она по-прежнему опирается на рискованные предположения о датировке произведений Платона.

Чарльз Кан дает приятно четкое и правдоподобное описание «философской важности формы диалога для Платона». Платон, полагает Кан, подразумевает, что мы постигаем философские истины, которые нелегко сформулировать в доктринах. Такая истина лучше всего выражается множеством вариантов множества того, что Кан называет «схемами», ни одна из которых не может сообщить больше, чем часть истины. Например, по существу одна и та же истина об интеллектуальном прогрессе выражается и тогда, когда Республика говорит о выходе из Пещеры, чтобы увидеть Добро, и когда Симпозиум говорит о влюбленных, поднимающихся к видению Прекрасного: это оба варианта одной схемы. И по существу это та же истина, выраженная, когда Менон , Федр и Федон описывают интеллектуальный прогресс не как восхождение и видение, а вместо этого в вариантах на другой схеме, как разного рода воспоминания. Эти различия между схемами и внутри них часто используются, чтобы показать, что Платон передумал. Вместо этого Кан предполагает, что это просто множество способов, менее неадекватных вместе, чем по отдельности, донести одну и ту же истину. И литературная форма, лучше всего приспособленная для представления множества вариантов на множестве схем, — это не трактат, а драматический диалог. Ибо драматический диалог позволяет автору представить несколько точек зрения, не признавая ни одну из них окончательной.

Вместо этого Кан предполагает, что это просто множество способов, менее неадекватных вместе, чем по отдельности, донести одну и ту же истину. И литературная форма, лучше всего приспособленная для представления множества вариантов на множестве схем, — это не трактат, а драматический диалог. Ибо драматический диалог позволяет автору представить несколько точек зрения, не признавая ни одну из них окончательной.

Помимо полезного введения в качестве редактора, Джейкоб Лет Финк предоставляет статью в качестве соавтора. Он спрашивает: «Как Аристотель читал платоновский диалог?» Ответ заключается в том, что Аристотель на словах поддерживал идею о том, что диалоги представляют характер, но его больше интересовало извлечение аргументов. Эта статья также включает в себя некоторое обсуждение скудных фрагментов собственных диалогов Аристотеля. В заключение он показывает, насколько диалектичен аргумент Аристотеля в Никомаховой этике 9.0008 можно, реконструировав часть его как стилизованный разговор.

Сократ часто приглашает людей рассказать ему, что такое добродетель, справедливость, благочестие или что-то еще. Формула «Что такое . . . ? это ‘ Ти . . . ? Василис Политис спрашивает: «Что стоит за вопросом ti esti ?» Его ответ: «радикальная апория». Вы находитесь в апории, когда кажется, что у вас есть веские причины считать что-то истинным, а также веские причины считать это ложным. Ваша апория радикальна, когда она заставляет вас усомниться в том, что даже якобы образцовый пример какого-либо рода действительно является таковым. Например, вы могли видеть Протагора в действии и прийти к выводу, что он учит добродетели, если кто-то так и делает. Но тогда у вас появляются веские причины думать, что добродетели можно научить, и веские причины думать, что это не так (это ваша изначальная апория). Вследствие этого вы начинаете сомневаться в том, что даже Протагор является учителем добродетели (это делает вашу апорию радикальной). Радикальная апория о том-то и том-то является мотивом для вопроса: «Что такое такой-то?» и ожидая, что ответ будет соответствовать требованиям Сократа к определению. Например, Сократ требует, чтобы мы определяли то-то и то-то, давая некоторую общую формулу, а не перечисляя примеры; и это вполне разумно, если нет образцовых примеров.

Например, Сократ требует, чтобы мы определяли то-то и то-то, давая некоторую общую формулу, а не перечисляя примеры; и это вполне разумно, если нет образцовых примеров.

Аргументы Политиса озадачивают меня. Почему мы не можем захотеть узнать, можно ли научить добродетели, даже если нам еще предстоит столкнуться с какими-либо причинами, хорошими или плохими, для того, чтобы думать, что добродетели можно научить, или думать, что это не так? (Вы можете захотеть узнать, заразна ли болезнь, даже если вы не встретили причин для какого-либо ответа на этот вопрос.) И если мы действительно хотим знать, можно ли научить добродетели, как может нам помочь список образцовых добродетелей, и как нам не помочь, зная, что добродетель есть знание? Более того, если мы находимся в радикальной апории, усомнившись в том, что и Протагор является учителем добродетели, то почему наша радикальная апория должна заставлять нас спрашивать, что такое добродетель, а не что такое учитель добродетели или что такое учитель? Кроме того, если наша радикальная апория действительно заставляет нас спрашивать, что такое добродетель, почему она должна вызывать у нас неудовлетворенность ответом, который претендует на перечисление образцовых добродетелей? Мы действительно не смогли бы перечислить образцовых учителей добродетели. Но какое это имеет значение, если мы хотим определить не учителей добродетели?

Но какое это имеет значение, если мы хотим определить не учителей добродетели?

Хейден У. Осланд пишет под заголовком «Сократическая индукция у Платона и Аристотеля». Это название преуменьшает богатство, сложность и тонкость произведения, которое включает в себя сократовские индукции у Ксенофонта и Антисфена и опирается на различные способы, которыми индуктивные аргументы обрабатывались постаристотелевскими писателями по логике и риторике. В частности, после изложения Осланда индуктивный аргумент в Republic 349b-350c уже никогда не будет выглядеть так, как прежде.

«Эленхус» — это термин, обозначающий то, что происходит с диалектическим респондентом, которого опровергают. «Аристотелевское определение elenchus в свете платоновского Sophist » Луи-Андре Дориона берет свое начало от Sophist 230b-e. Здесь гость из Элеи (которого на стр. 254 по приятной оговорке называет «Сократом») описывает elenchus и дает нравоучительный отчет о его цели и последствиях: кто-то, кто был опровергнут, смиряется, очищается и, следовательно, улучшается. Аристотель берет некоторые элементы из описания Визитора, но не делает сопоставимых заявлений о моральных последствиях elenchus. Это, правдоподобно предполагает Дорион, связано с тем, что Аристотель не разделяет верности Посетителя мысли Сократа о том, что добродетель — это знание; ибо, если добродетель не есть знание, мы не можем предполагать, что интеллектуальные улучшения, произведенные elenchus, будут автоматически также и нравственными улучшениями.

Аристотель берет некоторые элементы из описания Визитора, но не делает сопоставимых заявлений о моральных последствиях elenchus. Это, правдоподобно предполагает Дорион, связано с тем, что Аристотель не разделяет верности Посетителя мысли Сократа о том, что добродетель — это знание; ибо, если добродетель не есть знание, мы не можем предполагать, что интеллектуальные улучшения, произведенные elenchus, будут автоматически также и нравственными улучшениями.

Не всякое опровержение справедливо и честно: иногда это обман или «софистический эленх». В «Аристотелевском Эленхе» Роберт Болтон использует то, что Аристотель говорит о софистическом опровержении, чтобы решить, что Аристотель думает о подлинном артикле. Он заключает, что подлинное опровержение докажет не только непоследовательность респондента, но и то, что первоначальное утверждение респондента было ложным. Этот аргумент был бы более убедительным, если бы на с. 276, вставить фразу «силлогистическое доказательство» в свой перевод аристотелевского замечания об elenchus.

В «Постепенном отходе Аристотеля от диалектики» Вольфганг Кульманн пишет интеллектуальную биографию, в которой Аристотель начинает с увлечения диалектическими рассуждениями, а заканчивает рассуждениями о метафизике и естествознании совершенно не диалектическими способами. Куллман подробно описывает контрасты в том, что Аристотель говорит о разных стилях рассуждений в разных работах. Однако есть две причины, по которым эта глава оставляет меня неудовлетворенным. Во-первых, Куллман не удосужился объяснить, почему эти контрасты следует понимать как хронологически упорядоченные этапы процесса, в котором Аристотель переходит от одного стиля рассуждений к другому; действительно, некоторые фразы, вроде «естественного и, вероятно, также хронологического продолжения» (стр. 299), «возможно, частично или полностью составлены очень поздно» (стр. 310) и «если не хронологически, то, по крайней мере, систематически» (стр. 311) оставляют неясным, насколько хронологичны утверждения Кульмана. И, во-вторых, Кульман оперирует спорным понятием диалектики, понятием, которое приводит его к утверждению, что в аргументах Метафизики Г4 «закон противоречия устанавливается эмпирически, а не диалектически» (стр. 311). Можно понять, почему Куллманн должен говорить «эмпирически»: эти аргументы основаны на эмпирически проверяемых предположениях, таких как предположение, что кто-то пытается оспорить закон противоречия и ему удается сказать что-то осмысленное. Но вряд ли это оправдывает «не диалектически». Во всяком случае, сам факт того, что эти аргументы основаны на предположениях о существовании разговоров, делает их, по меркам Кастаньоли, парадигматическими и неустранимо диалектическими.

311). Можно понять, почему Куллманн должен говорить «эмпирически»: эти аргументы основаны на эмпирически проверяемых предположениях, таких как предположение, что кто-то пытается оспорить закон противоречия и ему удается сказать что-то осмысленное. Но вряд ли это оправдывает «не диалектически». Во всяком случае, сам факт того, что эти аргументы основаны на предположениях о существовании разговоров, делает их, по меркам Кастаньоли, парадигматическими и неустранимо диалектическими.

Мудрость у Платона и Аристотеля

- Докторские диссертации Принстонского университета, 2011-2022

- Философия

Пожалуйста, используйте этот идентификатор для цитирования или ссылки на этот элемент: http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp01ht24wn56v

| Название: | Мудрость у Платона и Аристотеля |

| Авторы: | Yau, Claudia |

| Advisors: | Lorenz, Hendrik Morison, Benjamin |

| Contributors: | Philosophy Department |

| Keywords: | Aristotle Nicomachean Ethics Plato Republic sophia wisdom |

| Предметы: | Философия Классика |

| Дата выпуска: | 2021 |

| Издатель: | Принстон, Нью-Джерси: Принстонский университет |

| Резюме: | В этой диссертации исследуются описания мудрости (софии), разработанные Платоном и Аристотелем в «Государстве», «Никомаховой этике» и «Метафизике». Поддерживая определенные концепции мудрости, Платон и Аристотель вели давний спор, охватывающий архаический и классический периоды, по поводу названия. «София» давала значительную власть и престиж, поэтому ставки на исход состязания были реальными. Мудрость также выполняет значительную объяснительную работу в их этике, политике и эпистемологии: это высшая добродетель разумной души, необходимая для лучшей человеческой жизни и процветания политического сообщества. Несмотря на важность мудрости, ни один из философов не уделял ей достаточного систематического внимания. Принято считать, что Платон и Аристотель согласны с тем, что мудрость — это способность понимать определенные абстрактные, метафизически базовые сущности: Платон считает, что мудрость — это знание Форм, а Аристотель считает, что мудрость — это понимание божественных существ. Главная цель этой диссертации — показать, что на самом деле они поддерживают диаметрально противоположные концепции мудрости. Согласно Платону, мудрость использует и требует знания форм, но ее цель состоит в том, чтобы делать правильные суждения о воспринимаемом царстве. Поддерживая определенные концепции мудрости, Платон и Аристотель вели давний спор, охватывающий архаический и классический периоды, по поводу названия. «София» давала значительную власть и престиж, поэтому ставки на исход состязания были реальными. Мудрость также выполняет значительную объяснительную работу в их этике, политике и эпистемологии: это высшая добродетель разумной души, необходимая для лучшей человеческой жизни и процветания политического сообщества. Несмотря на важность мудрости, ни один из философов не уделял ей достаточного систематического внимания. Принято считать, что Платон и Аристотель согласны с тем, что мудрость — это способность понимать определенные абстрактные, метафизически базовые сущности: Платон считает, что мудрость — это знание Форм, а Аристотель считает, что мудрость — это понимание божественных существ. Главная цель этой диссертации — показать, что на самом деле они поддерживают диаметрально противоположные концепции мудрости. Согласно Платону, мудрость использует и требует знания форм, но ее цель состоит в том, чтобы делать правильные суждения о воспринимаемом царстве. Аристотель, напротив, прямо отрицает, что мудрость направлена на действие; Собственно мудрость имеет дело с абстрактными, фундаментальными метафизическими истинами реальности. Данная диссертация содержит четыре главы. В главе 1 утверждается, что мудрость не тождественна знанию Форм. Глава 2 защищает следующее определение: мудрость — это способность выносить верные суждения, ссылаясь на Формы как на эталон, о городе или душе в целом. Глава 3 показывает, что в КН Аристотель предлагает строгий, хотя и сжатый аргумент в пользу своей концепции мудрости как epistemē и nous самых почетных вещей. Аргумент основан на приверженности иерархии интеллектуальных состояний и идентификации софии как состояния, занимающего наивысшее место. Глава 4 обращается к Метафизике, где Аристотель, по-видимому, представляет две конкурирующие характеристики мудрости. Я утверждаю, что эти концепции описывают единое, объединенное состояние, и что это то самое состояние, которое Аристотель определяет как мудрость в НЗ. Аристотель, напротив, прямо отрицает, что мудрость направлена на действие; Собственно мудрость имеет дело с абстрактными, фундаментальными метафизическими истинами реальности. Данная диссертация содержит четыре главы. В главе 1 утверждается, что мудрость не тождественна знанию Форм. Глава 2 защищает следующее определение: мудрость — это способность выносить верные суждения, ссылаясь на Формы как на эталон, о городе или душе в целом. Глава 3 показывает, что в КН Аристотель предлагает строгий, хотя и сжатый аргумент в пользу своей концепции мудрости как epistemē и nous самых почетных вещей. Аргумент основан на приверженности иерархии интеллектуальных состояний и идентификации софии как состояния, занимающего наивысшее место. Глава 4 обращается к Метафизике, где Аристотель, по-видимому, представляет две конкурирующие характеристики мудрости. Я утверждаю, что эти концепции описывают единое, объединенное состояние, и что это то самое состояние, которое Аристотель определяет как мудрость в НЗ. |

Душа– это функция тела. Живые организмы обладают такими функциями как питание, рост (увядание), воспроизведение.

Душа– это функция тела. Живые организмы обладают такими функциями как питание, рост (увядание), воспроизведение.

Платоновский идеал абсолютной объективной правды противопоставляется чувственным влечениям человека: доброе противополагается приятному. Вера в конечную гармонию добродетели и счастья остается, но идеал абсолютной правды, абсолютного добра приводит Платона к признанию иного, сверхчувственного мира, полностью обнаженного от плоти, где эта правда живет и раскрывается во всей своей истинной полноте.

Платоновский идеал абсолютной объективной правды противопоставляется чувственным влечениям человека: доброе противополагается приятному. Вера в конечную гармонию добродетели и счастья остается, но идеал абсолютной правды, абсолютного добра приводит Платона к признанию иного, сверхчувственного мира, полностью обнаженного от плоти, где эта правда живет и раскрывается во всей своей истинной полноте.