ВЗГЛЯД / Зачем Донбассу феодальная раздробленность :: В мире

В руководстве ДНР заявили об отказе объединяться с ЛНР, несмотря на то, что запрос на такое слияние есть у жителей обеих республик. В раздробленности современного Донбасса больше вреда, чем пользы, но его руководство последовательно настаивает на сохранении нынешней модели. Чем это вызвано? Как это изменить? Что будет, если ничего не делать?

В украинской пропаганде (в чуть меньшей степени – в западной) история донбасской войны проста, тупа и эффектна, как сценарий от киностудии имени Довженко. Если исходить из нее, конфликт был полностью инспирирован Россией, и все, что произошло в регионе с 2014 года, – проявление ее воли.

Такая версия не признает какой-либо субъектности за донбасскими политиками и ополчением. Все они «московские слуги», «марионетки» или просто «переодетые россияне».

Удивительно, но похожий взгляд на события распространен и в самой РФ. Акценты, разумеется, совсем другие – из ряда «братской помощи» и «борьбы с фашизмом», однако определяющая роль России как организатора и исполнителя под сомнение не ставится.

В реальности, как это часто бывает, все значительно сложнее. Да, жизнедеятельность современного Донбасса практически полностью зависит от России. Но считать, что руководство ДНР и ЛНР абсолютно подконтрольно Кремлю и не имеет никакой автономии, сродни самоупоению.

И в 2014 году, и сейчас многое в регионе определялось инициативой снизу. Это было проявлением собственной воли местных элит, а не исполнением чужих приказов.

Как следствие, политическое устройство непризнанных республик даже сейчас, спустя семь лет после начала войны, остается совсем не таким, каким бы его хотела видеть Москва. С точки зрения улучшения управляемости и более эффективного расходования ресурсов представляется разумным как минимум объединение ДНР и ЛНР в одно государственное образование.

Примечательно, что нынешняя модель сохраняется, несмотря на очевидный запрос донбасского общества на слияние ДНР и ЛНР. Спросите на улицах хоть Донецка, хоть Луганска, зачем две республики там, где мог бы быть единый регион – и никто ответить не сможет. Не знаю, мол, странность какая-то – и пора бы эту странность упразднять.

Спросите на улицах хоть Донецка, хоть Луганска, зачем две республики там, где мог бы быть единый регион – и никто ответить не сможет. Не знаю, мол, странность какая-то – и пора бы эту странность упразднять.

Однако в руководстве ДНР и ЛНР упразднять что-либо не планируют. Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о «нецелесообразности» подобного шага, поскольку он нанесет Донбассу ущерб в переговорном процессе с Украиной.

Ведь под Минскими соглашениями стоят подписи представителей обеих республик.

Это правда. Но правда и то, что Украина правосубъектности ДНР и ЛНР не признает – ни вместе, ни по отдельности, от диалога с их лидерами уклоняется, полностью саботирует миротворческий процесс – и будет саботировать в дальнейшем, поскольку другой тактики у нее нет и не предвидится.

При этом формально статус двух республик как самостоятельных участников переговорного процесса совсем не обязательно менять. История помнила разные казусы политических представительств, например Белорусская и Украинская ССР имели самостоятельные представительства в ООН, будучи неотъемлемой частью Советского Союза. В Донбассе тоже можно применить модель, в рамках которой непризнанные республики становятся единым государственным организмом, а в минском процессе участвуют параллельно – как ДНР и ЛНР.

В Донбассе тоже можно применить модель, в рамках которой непризнанные республики становятся единым государственным организмом, а в минском процессе участвуют параллельно – как ДНР и ЛНР.

Единство государственного организма подразумевает отсутствие внутренних границ, которые имеются сейчас: немногие знают, но между ЛНР и ДНР существует своя таможенная зона. Между Берлином и Парижем ее нет, а между Донецком и Луганском есть – такая вот парадоксальная конструкция.

В ее основе – интересы торгово-промышленных элит, прежде всего луганских. Считается, что в Луганске настроены к идее объединения более непримиримо, чем в Донецке, поскольку местная экономика менее конкурентоспособна, чем у соседей. Там опасаются своего рода «поглощения».

Это справедливо и в отношении элит политических: приятнее быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. При этом система управления в ЛНР менее эффективна и более авторитарна, чем в ДНР, так что населению вся эта «самость» на пользу не идет, как и прочие проявления независимости Донецка и Луганска друг от друга.

Особенно раздражает людей таможня, существование которой сказывается на конечной стоимости продаваемых в республике товаров. Это сверхактуальная проблема, учитывая фатальную зависимость региона от импорта из России, низкий уровень зарплат и падение уровня жизни.

Дублирование государственных функций тоже обходится недешево – жителям Донбасса приходится содержать два равновеликих управленческих аппарата. Зато это в полной мере отвечает интересам местных чиновников – так больше «схем», больше «кормушек», сиречь больше возможностей для коррупции и самоуправства на местах.

Если не решить этой задачи, регион продолжит тонуть в болоте безвременья. Люди продолжат уезжать, инфраструктура – ветшать, а сама идея «русского мира» и независимости от Украины – обесцениваться.

Существование двух государственных аппаратов вредит экономическому развитию Донбасса, снижает эффективность управления, создает множество неудобств в быту. Пресловутые Минские соглашения (одинаково, кстати говоря, ненавидимые и в Донецке, и в Луганске) – это последняя соломинка, за которую там пытаются уцепиться, чтобы ничего в этом смысле не менять.

Только в украинской (а также в западной) пропаганде в Кремле достаточно щелкнуть пальцами, чтобы Донбасс объединялся, или дробился, или что угодно еще. Не таков местный характер, не такова ментальность, не таковы представления о власти. Там с советских времен привыкли к личной ответственности за свою землю и накрепко выучили, что из Москвы или Киева проблемы этой земли «хуже видно».

Профанировать чужую волю в Донбассе тоже умеют. Поэтому реального сокращения госаппарата и снятия таможенных барьеров нужно добиваться не кнутом, а пряником.

Например, можно поставить это (а заодно – переход на техническую регламентацию, принятую в ЕЭАС) условием фактического включения ЛДНР в зону свободной торговли с Россией, что необходимо для местной промышленности и роста реальных доходов населения. Мол, если ликвидируете таможенную границу между собой, мы уберем ее между вами и РФ.

Так будут решены две проблемы сразу, и Донбасс получит шанс реализовать свой экономический потенциал – действительно колоссальный. Другого сценария для этого все равно нет, если не рассматривать возвращение мятежного региона в состав Украины.

Другого сценария для этого все равно нет, если не рассматривать возвращение мятежного региона в состав Украины.

«На бумаге» ДНР и ЛНР путь продолжают жить по отдельности, раз уж это минские бумаги. Но искусственные ограничения на внутреннюю торговлю должны быть сняты, законодательство республик – унифицировано, а система управления – пройти строгий аудит, чтобы отсечь от нее все лишнее, коррупционное и откровенно паразитическое.

Те местные политики, кто готов реализовать все это на практике, имеют хороший шанс войти в историю как собиратели русских земель после периода феодальной раздробленности.

Феодальная раздробленность — Энциклопедия России

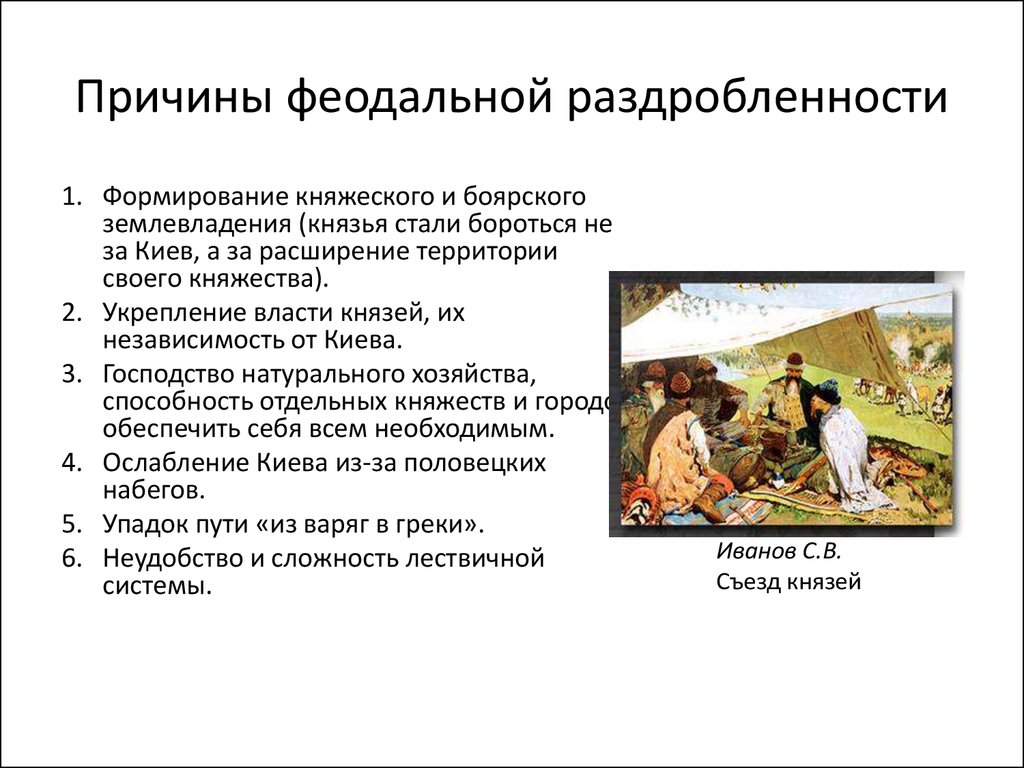

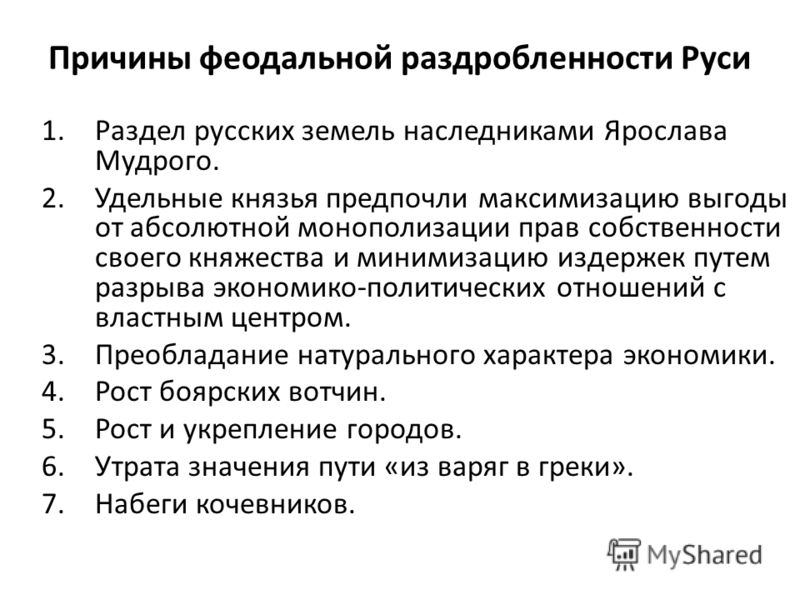

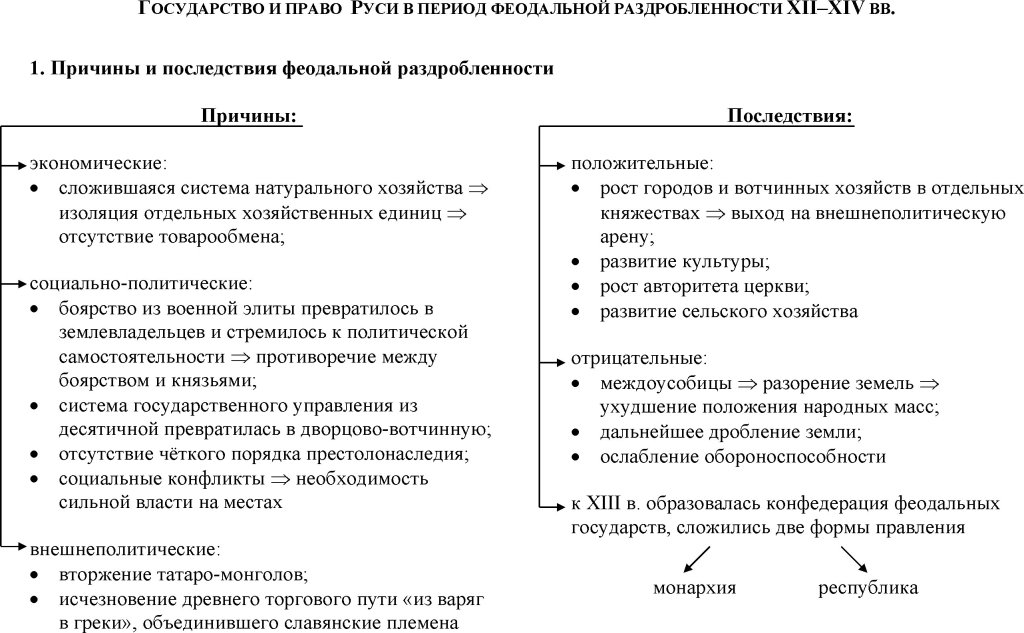

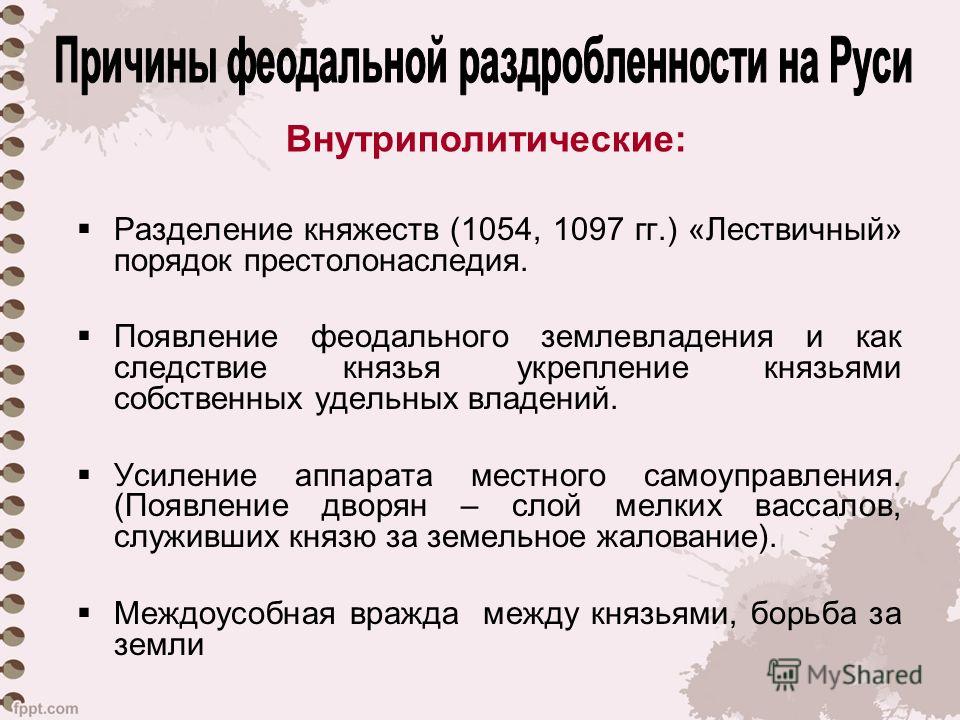

Феодальная раздробленность — период ослабления центральной власти в феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных феодалов в условиях сеньориальной системы организации труда и воинской повинности. Новые более мелкие территориальные образования ведут практически независимое сущеcтвование, господствующим в них является натуральное хозяйство. Термин широко распространён в российской историографии и используется в различных значениях.

Новые более мелкие территориальные образования ведут практически независимое сущеcтвование, господствующим в них является натуральное хозяйство. Термин широко распространён в российской историографии и используется в различных значениях.

Удельный период

Термин используется для обозначения эпохи существования уделов и включает в себя весь период от раздела центральной власти (от первого в 843 году — для империи Карла Великого, от последнего в 1132 году — для Киевской Руси; не от появления первых уделов) в раннефеодальном государстве до ликвидации последнего удела в централизованном государстве (XVI век).

Развитый феодализм

Часто термин, который характеризует состояние верховной власти в государстве и отношения внутри верхушки феодального общества, используется в качестве синонима понятий феодализм и развитый феодализм, характеризующих экономический строй и отношения между социальными слоями общества. Кроме того, понятия относятся к разным, хотя и пересекающимся, хронологическим интервалам. В советской историографии окончательное формирование феодального способа производства в Западной Европе датировалось X-XI веками, а его окончание — от XVI-XVIII веков в странах Западной Европы до XIX века в странах Центральной и Восточной Европы.

В советской историографии окончательное формирование феодального способа производства в Западной Европе датировалось X-XI веками, а его окончание — от XVI-XVIII веков в странах Западной Европы до XIX века в странах Центральной и Восточной Европы.

Феодальная анархия, аристократический строй

По мере разветвления правящей династии в раннефеодальных государствах, расширения их территории и административного аппарата, представители которого осуществляют власть монарха над местным населением, собирая дань и войско, увеличивается количество претендентов на центральную власть, периферийные военные ресурсы увеличиваются, а контрольные возможности центра ослабевают. Верховная власть становится номинальной, и монарх начинает избираться крупными феодалами из своей среды, при этом ресурсы избранного монарха, как правило, ограничиваются ресурсами его исходного княжества, и он не может передавать верховную власть по наследству. В этой ситуации работает правило «вассал моего вассала — не мой вассал».

Первыми исключениями становятся Англия на северо-западе Европы (Солсберийская присяга 1085 г., все феодалы являются прямыми вассалами короля) и Византия на её юго-востоке (примерно в то же время император Алексей I Комнин вынудил крестоносцев, захвативших в ходе первого крестового похода земли на Ближнем Востоке, признать вассальную зависимость от империи, тем самым включив эти земли в состав империи и сохранив её единство). В этих случаях все земли государства делятся на домен монарха и земли его вассалов, как и на следующем историческом этапе, когда верховная власть закрепляется за одним из князей, вновь начинает передаваться по наследству и начинается процесс централизации (этот этап часто называют вотчинной монархией).

| В XII веке, когда полным ходом шло образование национальных государств в Англии и Франции, в Германии установилась феодальная раздробленность и ослабла центральная власть. |

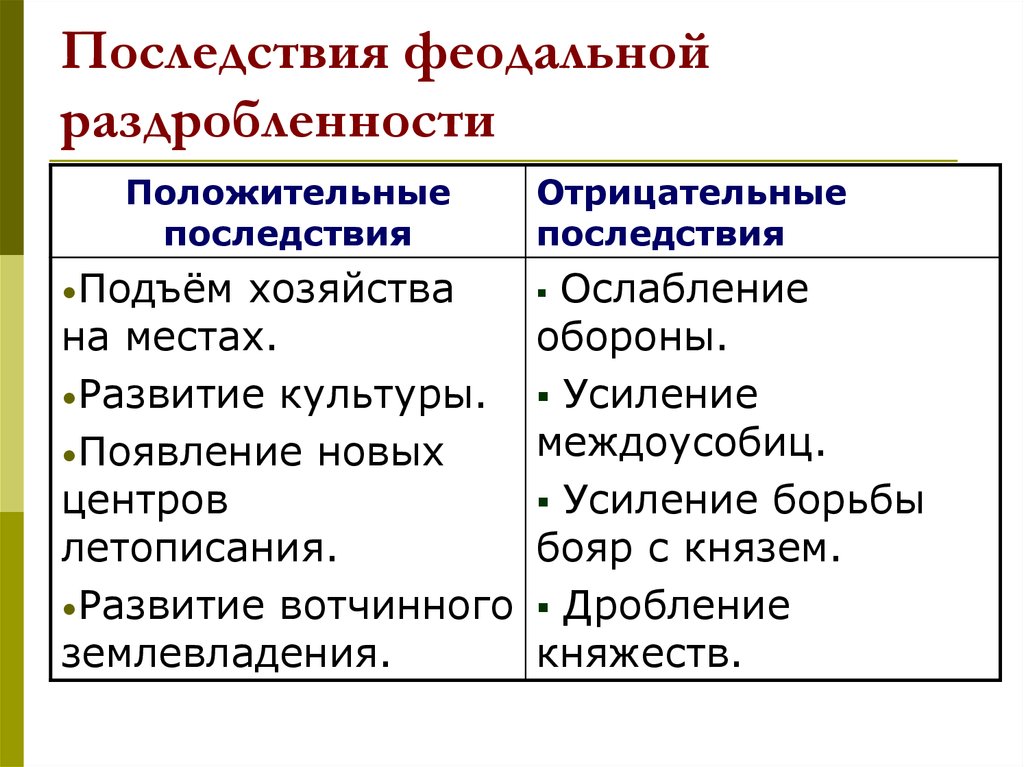

Полное развитие феодализма становилось предпосылкой окончания феодальной раздробленности, поскольку подавляющая часть слоя феодалов, его рядовые представители были объективно заинтересованы в наличии единого выразителя своих интересов:

Социальные интересы феодального класса в целом и нормы рыцарской морали до известной степени сдерживали центробежные тенденции, ограничивали феодальную вольницу. В ходе процесса государственной централизации рыцарство (средние и мелкие феодалы) составляло основную военную силу королей в их противостоянии знати в борьбе за территориальное объединение страны и реальную власть в государстве. В ходе процесса государственной централизации рыцарство (средние и мелкие феодалы) составляло основную военную силу королей в их противостоянии знати в борьбе за территориальное объединение страны и реальную власть в государстве. |

| Местное боярство приучалось ходить в походы под московским знаменем и смотреть на московского князя как на своего вождя и государя над государями — прочими русскими князьями. Но рано или поздно эти прочие князья начинают замечать, что власть ускользает из их рук, и делают попытку вернуть её путём сговора против Москвы с её противниками. Тогда-то и происходит то, что давно уже должно было произойти: местное боярство, пользуясь правом вольного отъезда, переходит на службу к московскому князю, оставляя своих прежних сюзеренов без боевой силы, лишая их самой основы властвования. |

В Московской области расселяется и укрепляется военнослужилое сословие, ставшее прочной опорой центральной власти. Это позволило Дмитрию Донскому в интересах обороны посылать свои отряды на помощь соседним княжествам. Это позволило Дмитрию Донскому в интересах обороны посылать свои отряды на помощь соседним княжествам. |

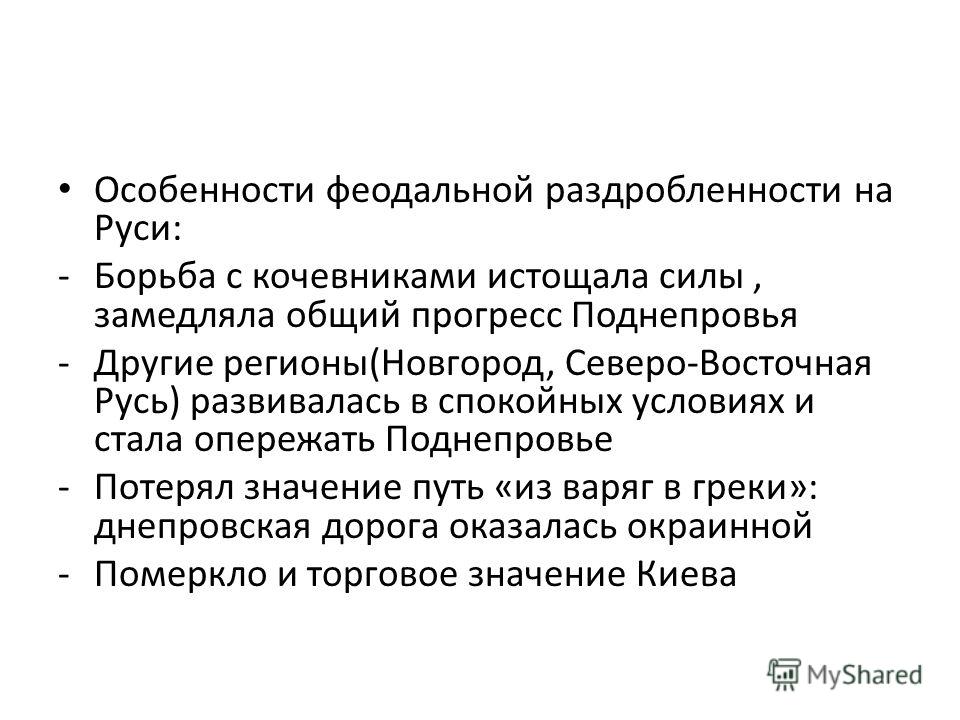

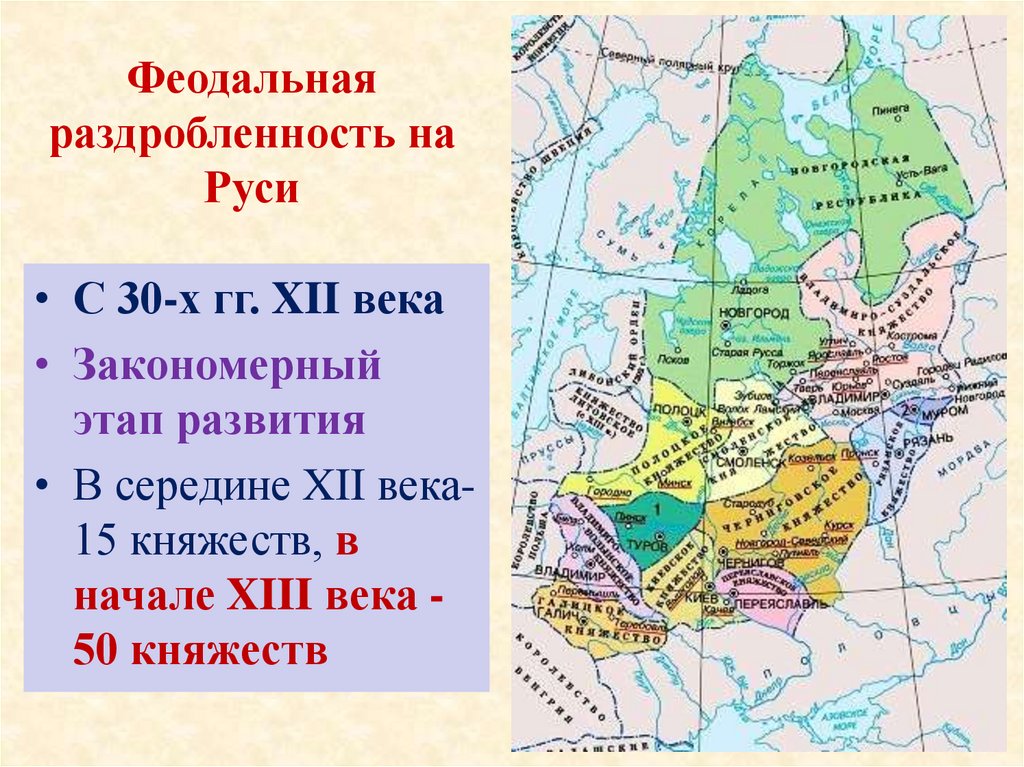

Феодальная раздробленность на Руси

Начало феодальной раздробленности на Руси обычно датируется одинаково с началом периода развитого феодализма (XII век). После возникновения во второй четверти XII века самостоятельных княжеств Киев около века продолжал оставаться номинальной столицей Руси, хотя в этот период взяли своё начало два противоположных процесса: процесс образования удельных княжеств (внутри княжеств, на которые распалась Киевская Русь), и процесс объединения земель вокруг новых политических центров (Владимир, Галич). После монгольского нашествия золотоордынские правители выдавали ярлык на владимирское великое княжение, дававшее право сбора дани для хана с других русских княжеств. Новгородская земля, Смоленское княжество, Рязанское княжество, а также образовавшиеся в XIV веке на территории Владимиро-Суздальского княжества Тверское, Московское и Нижегородско-Суздальское великие княжества собирали и отправляли дань хану самостоятельно.

| Великие княжества, которые объединяли удельных князей, стали проявлять тенденцию к преодолению феодальной раздробленности. Великих князей поддерживали боярство, духовенство, посадское население (купечество, ремесленники). Все они были заинтересованы в упразднении феодальной чересполосицы, в уничтожении княжеских усобиц, в освобождении от татаро-монгольского ига, в обеспечении безопасности границ. |

В правление Дмитрия Ивановича за Москвой закрепилась роль центра объединения северо-восточных русских земель, великое княжение Владимирское стало наследоваться московскими князьями. Примерно в то же время южнорусские земли объединились вокруг Великого княжества Литовского, в них прекратилось монголо-татарское иго.

Своеобразие Литовско-Русского государства определялось и сочетанием дофеодальных черт с постфеодальными: юго-западные русские княжества, в которых удельное дробление никогда не заходило слишком далеко; преодолевавшие раздробленность земли вокруг Чернигова и Смоленска; только вступавшие на путь феодализации балтские этнические группы. |

После двухвековой (XIV—XVI века) борьбы между Москвой и Вильно, осложнённой вмешательством Орды, Польши и Тевтонского ордена, великое княжество Литовское образовало с Польшей конфедерацию (1569). В правление Ивана III было сброшено ордынское иго на северо-востоке (1480), в правление Василия III были ликвидированы последние уделы.

Политические события в Европе – Тотиос

В средние века Европа была политически нестабильной

Основная идея

В средние века Европа была нестабильной, и конфликты между группами и королевствами были обычным явлением.

Римская империя господствовала в Западной Европе до 6 века. Когда Рим рухнул, Западная Европа оказалась политически раздробленной между различными большими и малыми королевствами. Конкуренция между монархами за землю и влияние была острой, и границы часто менялись.

Причины европейской нестабильности до 15 века

Конфликты и борьба за власть были постоянным явлением на европейском континенте в средние века. Ниже приведены несколько факторов, которые привели к политической нестабильности в Европе.

Ниже приведены несколько факторов, которые привели к политической нестабильности в Европе.

- Мусульманские армии вторглись и завоевали христианскую Испанию в 8 веке.

- В 9 веке североевропейские скандинавские викинги начали совершать набеги на поселения в Северной и Западной Европе.

- В 9-й -й и 10-й -й вв. мадьярские племена (современные венгры) из горных районов Урала в Россию начали серию набегов по Европе. Позже эти племена осели и основали венгерское христианское государство в 1000 году.

Причина 1: отсутствие общей культуры

Разнообразие уникальных культурных и этнических групп, говорящих на разных языках и практикующих разные социальные обычаи, затрудняло социальную сплоченность в Европе. Никакая концепция общей идентичности и культуры не связывала вместе европейские народы. Единственным общим элементом, который все больше объединял европейцев, было христианство, распространившееся в большинстве регионов Европы к 1200 г.

Причина 2: вторжения и миграции

Начиная с 8 века, Европа пережила серию миграций и нападений со стороны групп внутри и за пределами европейских границ. Эти вторжения оказали давление на европейские королевства и население, поскольку захватчики совершали набеги на поселения и убивали местных жителей. Миграции также усилили конкуренцию за ресурсы.

- Мусульманские армии вторглись и завоевали христианскую Испанию в 8 веке.

- В 9 веке североевропейские скандинавские викинги начали совершать набеги на поселения в Северной и Западной Европе.

- В 9 и 10 веках мадьярские племена (современные венгры) из горных районов Урала в России начали серию набегов по Европе. Позже эти племена осели и основали венгерское христианское государство в 1000 году.

Причина 3: никакая военная мощь не была достаточно сильна, чтобы сохранить единство Европы.

В то время как несколько крупных империй пытались контролировать и централизовать Европу под своим контролем, ни одна из них не могла удерживать свои владения вместе в течение длительного времени.

Причина 4: проблемы с преемственностью

Некоторым европейским лидерам, таким как Карл Великий (747–814), удалось построить империи, которые простирались на большие территории Европы. Однако их империи часто распадались после их смерти, поскольку их дети или другие лица требовали контроля над различными частями королевств, что приводило к дроблению территории на более мелкие государства.

Феодализм был господствующей политической системой в Европе

Основная идея

В результате нестабильности общества и конфликтов в Европе развилось феодальное общество, в котором элита владела почти всей землей и собственностью. Дворянство (землевладельцы) часто обладало большей властью, чем короли и королевы.

Феодализм господствовал в Европе между 800 и 1300 годами.

Что такое феодализм?

Европейский феодализм представлял собой систему взаимных прав и обязанностей различных членов общества. Подумай об этом, когда ты делаешь это для меня, а я сделаю это для тебя.

- Монархи даровали землю элитной знати, которая обеспечивала королю военную службу и налоговые поступления.

- Дворяне оставили большую часть собственности для личного пользования. Затем они отдавали неиспользуемые земли верным им вассалам (меньшим лордам).

- Знать использовала богатство своей земли для найма личных армий верных им рыцарей.

- Простолюдины (крестьяне и крепостные) жили на землях дворян и вассалов. Они давали труд в обмен на защиту от дворянина и его рыцарей.

Видео: Что такое феодализм?

Сравнение цивилизаций

Феодализм также был доминирующей системой в Японии после окончания периода Хэйан в 1185 году. В результате ученые часто сравнивают Европу и Японию в средние века. Феодализм также был доминирующей системой в Эфиопии в этот период.

Инфографика: Сравнение феодальной Японии и феодальной Европы

Влияние феодализма на правительство в Европе

Крупная государственная бюрократия не была типична для Европы в Средние века. Правительства большинства королевств были небольшими. Решения королей и королев мало повлияли на повседневную жизнь большинства европейцев. Феодалы, которые контролировали землю, на которой жил человек, принимали большинство руководящих решений, которые непосредственно влияли на повседневное существование людей.

Роль королей и королев: В европейском феодализме монархи часто не были самым влиятельным членом правящего класса.

- Монарх служил скорее объединяющей фигурой, чем всемогущим правителем.

- Власть монарха подчинялась отдельным представителям феодальной знати.

- Его основная роль заключалась в поддержании мира и управлении отношениями между различными феодалами в его королевстве.

- Короли также поддерживали отношения с соседними королевствами.

Если королю нужно было вести войну, он собирал армию из рыцарей и войск своей знати и вел их в бой.

Если королю нужно было вести войну, он собирал армию из рыцарей и войск своей знати и вел их в бой. - Король зависел от денег, предоставленных ему дворянами в виде налогов, которые они собирали с простолюдинов, живущих в их обширных сельскохозяйственных поместьях.

Дворянство: Фактическую власть в Европе имела феодальная знать. Короли должны были быть очень осторожны, чтобы большинство дворян были счастливы, иначе они рисковали гражданской войной или их свержением с престола.

- Эти благородные лорды приносят большое богатство, часто намного превышающее богатство короля. Их богатство исходило от обширных земельных владений, которыми они владели.

- Лорды содержали частные армии рыцарей. Эти армии были основной силой защиты крестьян и крепостных, живших на помещичьих землях. Лорды также предоставляли монарху рыцарей на случай войны.

- Их богатство, личные армии и контроль над налоговыми поступлениями, переданными монарху, означали, что король не мог просто игнорировать желания своей знати.

Феодальные монархии | Нефеодальные монархии |

|---|---|

Монарх был объединяющей фигурой, которая удерживала дворян от ссор и гражданской войны от развязывания. Они часто устраивали суды и выносили приговоры, когда между дворянами возникали разногласия. | Монарх был самым могущественным правителем на территории и активно управлял государством. Монарх доверял министрам управлять государственными департаментами и проводить политику, направленную на укрепление его правления и государства. Правительство разработало политику, которая способствовала торговле и коммерции, а также искусствам и наукам. |

Изображения: Феодальная Европа

Феодализм, ослабленный к XV веку Короли и королевы становились все могущественнее, а власть знати постепенно падала. Увеличение торговли увеличило богатство и влияние купеческого класса.

Начиная с 14 века в Европе происходит социальное, политическое и экономическое возрождение. Одним из значительных изменений был медленный распад феодализма. Полный конец феодализма не происходил быстро и часто занимал несколько сотен лет. В некоторых европейских регионах феодализм сохранялся до 18 и 19 вв.вв.

Причины конца феодализма в Европе

Конец феодализма имел много причин, в том числе:

Чума

Крестовые походы

Рост европейской коммерческой и денежной экономики

Новые источники налоговых поступлений для монархов (налогообложение торговли)

Ослабление дворянства

Укрепление власти европейских монархов

Европейские государства стали более централизованными и бюрократическими.

Монархи начали строить свои армии, верные монархии, а не дворянству.

Конец феодализма привел к изменениям в европейской социальной структуре

Конец феодализма привел к ослаблению власти одних групп и увеличению силы других.

Дворянство постепенно теряло политическую власть и статус.

Начиная с 13-го века европейское дворянство начало неуклонно приходить в упадок. Этот процесс был медленным, дворянство оставалось влиятельным во многих местах до 20 9 г.0026-й век. Ниже приведены несколько основных причин снижения их социального положения.

- Крестовые походы не увенчались успехом: Многие дворяне, которые вели армии на святые земли во время крестовых походов, так и не вернулись. Многие из тех, кто вернулся, потеряли значительные суммы денег.

- Они потеряли контроль над налоговыми поступлениями: Растущая коммерциализация европейской экономики также означала, что монархи могли облагать налогом несельскохозяйственные товары, не контролируемые дворянами.

- Изменения в военной тактике: Изменения в военных технологиях, таких как длинные луки и пушки, означали, что конные рыцари и укрепленные замковые сооружения больше не были эффективными военными стратегиями.

Дворяне также стали предпочитать платить монарху за наем частной армии, а не отправлять войска и присоединяться к ним в битве. Дворяне хотели остаться дома и наслаждаться своим богатством, а не вести солдат в бой.

Дворяне также стали предпочитать платить монарху за наем частной армии, а не отправлять войска и присоединяться к ним в битве. Дворяне хотели остаться дома и наслаждаться своим богатством, а не вести солдат в бой. - Национализм: Столетняя война между Англией и Францией усилила чувство национализма среди людей. Приверженность населения переключилась с местных лордов на формирующиеся государственные системы, возглавляемые монархами. Люди стали видеть себя не только членами тех мест, где они родились, но и жителями более крупных политических систем, таких как Англия или Франция. Они чувствовали гордость за эти новые национальные идентичности.

Власть монархов увеличилась

По мере того, как сила знати уменьшалась, сила монархов возрастала.

- Правительства становились больше, и монарх контролировал их: Развивались новые бюрократические системы, укреплявшие власть государства.

- Монархи контролировали закон: Общие суды и общее право развивались в этот период.

Эти общие суды имели власть над всеми людьми в королевствах монархов. Они заменили права знати вершить правосудие и наказывать по своему выбору на землях, которые они контролировали.

Эти общие суды имели власть над всеми людьми в королевствах монархов. Они заменили права знати вершить правосудие и наказывать по своему выбору на землях, которые они контролировали. - Монархи контролировали налогообложение: Монархи также разработали новые методы налогообложения, которые поставили сбор налогов под контроль правительственных министров из бюрократии. Один отдел, отвечающий за сбор налогов, усложнил уклонение от уплаты налогов. Улучшение сбора налогов привело к увеличению доходов монархов и их правительств.

- Контроль над налогообложением позволил монархам создавать личные армии: Благодаря лучшему сбору налогов и новым источникам налогов от торговли и коммерции монархи перестали полагаться на дворянские рыцарские армии для защиты своих королевств. Правители использовали свое богатство для создания постоянных армий солдат, верных не отдельным представителям знати, а монарху и королевской семье.

Мощь класса торговцев увеличилась

По мере роста европейской экономики значение торговцев росло по мере накопления ими богатства.

- Новая политическая власть: Города, ранее находившиеся под контролем дворянских поместий, становятся политически независимыми. Успешные торговцы стали лидерами многих из этих новых систем управления городами.

- Монархи поддерживали коммерческую деятельность: Развивались партнерские отношения между зарождающимся бизнес-классом и монархом. Монархи будут поддерживать развитие торговли, принимая законы, благоприятствующие торговле, и платя за строительство инфраструктуры, такой как дороги и порты. Торговые группы согласились с новыми правилами и положениями, упрощающими сбор налогов с коммерческих операций.

Сравнение по регионам: К началу 15 века Европа вступила в период растущей коммерциализации. Однако Европа не достигла того же уровня коммерциализации, который был достигнут в Китае в 9-м и 10-м веках, до 18-го и 19-го веков.

1980 Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности

Нажмите, чтобы увеличить

Редкая находка, уже в 1 корзине

Цена: €45,71

Загрузка

Доступен только 1

Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки

Исследуйте другие похожие поисковые запросы

- Киевская земля

Внесен в список 23 января 2023 г.

7 избранных

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже сделали это, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.