Теологическое осмысление истории и исторического процесса

Историческому преданию в христианстве принадлежит решающая роль. Христианство, начиная с момента своего возникновения, обращается к истории, опираясь на свидетельства веры в отношении произошедших в прошлом событий. Теологическое осмысление истории осуществляется в рамках самого исторического процесса. Истинность христианского учения подтверждается подлинным и историчным характером событий из жизни Спасителя.

Христианская теология (от догматики до канонического права) базируется на исторических фактах. Своими корнями историческая наука уходит в христианскую апологетику, представившую нам интерпретацию единой христианской хронологии. Церковная история — фундамент богословия. Христианская историография представляет не только историю развития церковно-исторической науки, но вместе с тем дает обозрение церковно-исторического материала, христианских памятников. В этой связи исследование теологического постижения истории и исторического процесса приобретает наибольшую актуальность.

Формирование христианской историографии III–IV вв. происходило в рамках библейской, теологической традиции изложения исторического процесса. С расширением христианства и получением Церковью официального статуса, складывается христианская теологическая концепция истории, создаются новые исторические жанры: церковная история, всемирная хроника. «Факт Боговоплощения, изменивший отношение к историческому времени у людей, принявших христианство, создает христианскую историографию, основанную на принципах единства и универсальности истории» .

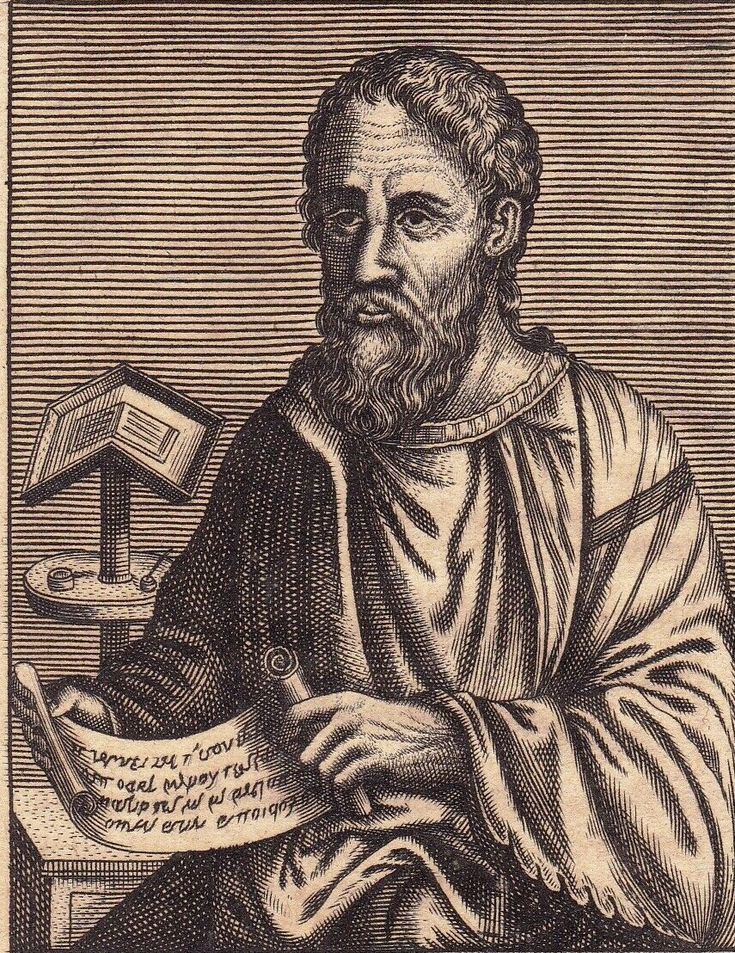

Евсевий Кесарийский,Одним из первых создателей целостной христианской концепции истории является Евсевий, епископ Кесарийский. Евсевий по праву считается «отцом церковной историографии», благодаря созданному им в начале IV века труду «Церковная история», где впервые был дан детальный обзор христианской истории — от Рождества Христова до последних дней правления императора Константина Великого.

Как отмечают исследователи, Евсевий Кесарийский жил на стыке двух эпох — это гонения при Диоклетиане, гонения и победа христианства при Константине Великом.

Евсевий — образованнейший человек своей эпохи. На его взгляды влияли идеи Оригена. Он получил огромную библиотеку от епископа Александра Иерусалимского и пресвитера кесарийского Памфила, в которую входили произведения христианской литературы раннего периода после Рождества Христова. Евсевий оставил после себя много церковно-исторических сочинений. Прежде чем приступить к их рассмотрению, следует обратиться к тем историческим источникам, на которые он опирался. В первую очередь, это Игизипп — писатель II века. Из его трудов Евсевий заимствовал схему изложения об апостольской преемственности и чистоте учения предстоятелей Церкви. Важное значение Евсевий придавал историческим сочинениям Юлия Африкана (письма Оригену и Аристиду).

Как уже отмечалось выше, главное сочинение, написанное Евсевием Кесарийским — «История христианской церкви первых трёх веков», от Р.Х. почти до Никейского собора 324 г. Она состоит из десяти книг. Христианская жизнь первых трёх веков от Р. Х. затронута здесь со всех почти сторон, но лучшей частью сего труда является та, в которой он касается эпохи гонений и мученического героизма преследуемых христиан. Здесь Евсевий говорит о близком ему предмете, имеет под руками богатый материал; поэтому рассказ его становится живее и подробнее. В других местах он касается и внутренней жизни христиан, даёт нам очерк христианских стремлений и интересов, богословского развития, описывает появление ересей и т.п.; но вообще эти части у него гораздо слабее той, на которую мы уже указали раньше.

Х. затронута здесь со всех почти сторон, но лучшей частью сего труда является та, в которой он касается эпохи гонений и мученического героизма преследуемых христиан. Здесь Евсевий говорит о близком ему предмете, имеет под руками богатый материал; поэтому рассказ его становится живее и подробнее. В других местах он касается и внутренней жизни христиан, даёт нам очерк христианских стремлений и интересов, богословского развития, описывает появление ересей и т.п.; но вообще эти части у него гораздо слабее той, на которую мы уже указали раньше.

Первый христианский историк излагает события в хронологическом порядке, переходя нередко без связей от событий внешних к событиям внутренним и, наоборот, переходя от описания гонений и мученических подвигов христиан к изложению борьбы с ересями и к перечислению написанных за данную эпоху сочинений. Вообще говоря, как первое сочинение о церковной истории церковная история Евсевия далеко не является великим научным совершенством, но, тем не менее, она чрезвычайно важна, так как даёт первое целостное описание самой значительной эпохи в истории христианства, первых трех веков его.

Кроме «Церковной истории» из наследия Евсевия сохранилось ещё несколько сочинений, которые также имеют значение при изучении истории христианской церкви. В дополнение к VIII книге своей истории, излагающей эпоху гонений Диоклетиана, Евсевий оставил ещё 13 сказаний о палестинских мучениках, пострадавших во время этого жестокого гонения на христиан. В некоторых изданиях эти сказания соединены с «Историей», в некоторых помещены отдельно; но вообще, как бы там ни было, о них смело можно сказать, что эти сказания представляют прекрасный материал для истории последнего гонения, тем более что Евсевий сам был очевидцем и участником в событиях, которые здесь описаны.

Кроме того, у Евсевия есть ещё значительный труд исторического характера; это четыре написанные им книги о жизни Константина Великого. Труд этот кончен в 338 г., т.е. уже по смерти императора, написан, очевидно, под влиянием ещё свежей утраты, которая постигла тогда империю.

В дополнение к «Истории Константина Великого» обыкновенно присоединяется в изданиях одна речь Евсевия, говоренная им Константину при праздновании его 30-летнего юбилея, и речь самого императора «О воплощении Христа», сказанная Константином при торжественном освящении церкви в Тире. Здесь во главе епископов стоял Евсевий, который и сохранил эту речь, представляющую нам важность в том смысле, что показывает, как первый христианин-император относится к самому внутреннему смыслу христианского учения, к его основным догматам и верованиям.

Здесь во главе епископов стоял Евсевий, который и сохранил эту речь, представляющую нам важность в том смысле, что показывает, как первый христианин-император относится к самому внутреннему смыслу христианского учения, к его основным догматам и верованиям.

Все упомянутые сочинения Евсевия были переведены сначала на латинский язык, потом позднее на новые языки. Есть и русский перевод в двух частях, изданный при Санкт-Петербургской духовной академии.

Кроме того, Евсевий сделал попытку составить вспомогательное пособие к Священной истории, написав нечто вроде топографии Палестины, в которой описывает местность Святой Земли, ее города, села, реки, горы, которые упоминаются в Св. Писании. Греческий подлинник этого сочинения до нас не дошёл тоже, а есть также латинский перевод Иеронима, носящий название Topica.

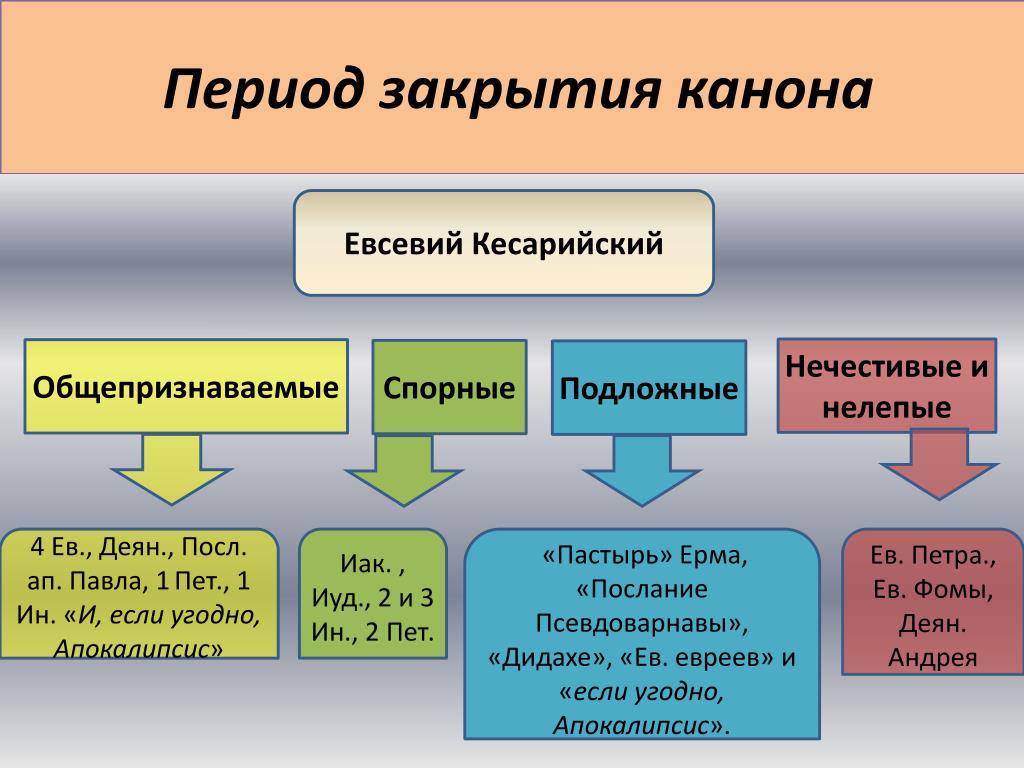

В целом основная составляющая содержания церковной истории у Евсевия Кесарийского — христианское учение или апостольское предание. Согласно Евсевию, стержнем исследования историка должно быть учение веры. Данная цель достигалась им на основе трех путей: «изложение сведений о канонических книгах Нового Завета, потому что, по Евсевию, Церковь ревностно охраняет апостольские книги; преемственность апостольского рукоположения как хранение учения апостолов; изложение сведений об отцах и учителях Церкви, раскрывавших и защищавших христианское учение».

Данная цель достигалась им на основе трех путей: «изложение сведений о канонических книгах Нового Завета, потому что, по Евсевию, Церковь ревностно охраняет апостольские книги; преемственность апостольского рукоположения как хранение учения апостолов; изложение сведений об отцах и учителях Церкви, раскрывавших и защищавших христианское учение».

Сочинения Евсевия Кесарийского имели громадное влияние на его современников. В начале V века в ранневизантийской литературе появились продолжатели его деятельности — новые церковные историки: Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский, Эвагрий Антиохийский, которые на страницах своих работ отразили насыщенную многообразными событиями церковную историю эпохи IV–V вв.

Все эти историки поставили своей целью продолжать труд Евсевия, именно со времени Никейского собора и до своего времени, т.е. до 20-х или 30-х годов V столетия. Сочинения этих авторов сохранились до нашего времени в цельном виде и представляют очень важный источник для истории христианской церкви IV века, особенно для истории борьбы православия с арианством .

Другой древнехристианский историк — Сократ Схоластик. В его работах описан период с 305 по 439 гг. Он использует такие исторические источники, как постановления церковных соборов, указы императоров, церковных иерархов, сочинения Афанасия Александрийского, Евсевия Кесарийского и других. По словам Е.С. Голубцовой, сочинение Сократа Схоластика — довольно сухое, не особенно связное изложение событий христианской церковной истории IV века, касающееся, преимущественно борьбы православия с арианством; но при всей своей сухости труд Сократа имеет много и достойных качеств: спокойствие, сдержанность, основательность в суждениях, старание неуклонно держаться документальных источников, которые он нередко вводит в свою историю. Затем, при изложении бурных споров между православными и сектантами Сократ старается относиться к делу спокойно; будучи сторонником православия, он, тем не менее, не бросает грязью в представителей арианства, напротив, относится с некоторым даже сочувствием к одной из тогдашних сект, именно новацианству, и вообще старается в своём сочинении провести ту христианскую точку зрения, что в христианстве главное не частности, не обряды, но общая основа, дух христианского учения и главное — доброе, братское отношение между христианами. Затем этот источник к фактам, более-менее возбуждающим сомнение, относится с большой осторожностью, избегает по возможности различных легенд и сказаний, где же приходится их излагать, то излагает с оговорками.

Затем этот источник к фактам, более-менее возбуждающим сомнение, относится с большой осторожностью, избегает по возможности различных легенд и сказаний, где же приходится их излагать, то излагает с оговорками.

Что касается сочинения современника Сократа Схоластика — Созомена, то его значение гораздо менее. Созомен просто передал труд Сократа Схоластика, разбавив его риторикой, напыщенностью, деланным, искусственным слогом. Но есть одна сторона, где Созомен дополняет Сократа. Дело в том, что Сократ Схоластик в своём повествовании описывает преимущественно события, имевшие место в главной церкви, Константинопольской, а Созомен касается и других восточных церквей: Палестинской, Александрийской и пр., а также и западной, Римской; рассказывает о событиях, происходивших среди христианских обществ вне пределов Римской империи, именно в Персии. История Созомена дополняет историю Сократа еще в том отношении, что сочувственно описывает распространение монашества и аскетизма в христианской церкви, аскетизма, который имел большое значение среди тогдашнего христианского общества и под влиянием которого воспитывался сам Созомен.

Третье сочинение, еще меньшее по объему, чем труды Сократа и Созамена, но, тем не менее, полезное, так как дополняет собой сочинения выше названных историков церкви, — это изложение истории Церкви Феодоритом Киррским. Главной целью являлось описание событий и документов, на которые не обратил внимания Сократ Схоластик. Сочинению Феодорита присущи связность, стройность, осмысленность. Феодорит Кирский, как известно, был высокообразованнейшим человеком своего времени, обладавшим прекрасным и благородным характером. Церковная история среди его сочинений занимает немаловажное значение для христианства, поскольку направлена преимущественно против различных еретических учений .

К 20–30-м годам V столетия принадлежат исторические сочинения представителя арианской ереси Филосторгия, который в противоположность православным историкам задался целью изобразить ту же эпоху с арианской точки зрения. Автор приводит сведения о деятельности арианской партии. Данное сочинение могло быть очень важным для истории церкви, поскольку многие факты и события представляло в ином освящении, чем находим это у Сократа, Созомена и Феодорита, но, к сожалению, оно до нас не дошло. Многие отрывки из работы Филосторгия можно найти в сочинениях Фотия, Константинопольского патриарха и писателя IX века, и у некоторых других авторов.

Данное сочинение могло быть очень важным для истории церкви, поскольку многие факты и события представляло в ином освящении, чем находим это у Сократа, Созомена и Феодорита, но, к сожалению, оно до нас не дошло. Многие отрывки из работы Филосторгия можно найти в сочинениях Фотия, Константинопольского патриарха и писателя IX века, и у некоторых других авторов.

Ко времени правления императора Юстиниана (VI в.) относится сочинение по истории церкви, принадлежащее поборнику монофизитской ереси Иоанну, епископу Ефесскому, приближенному к Юстиниану в последние годы царствования, когда император подпал под влияние представителей монофизитства. Епископ Иоанн имел от императора поручение обращать язычников в христианство, т.е. в монофизитскую ересь. Именно об этих «подвигах на поприще миссионерства» и повествует Иоанн в самом начале своего труда, подвигах нередко жестоких, в духе нехристианском и недостойном представителя Христовой церкви, каким должен был быть епископ Ефесский.

К концу VI и началу VII столетия относится ещё одна церковная история, которая является продолжением предшествующих, — это сочинение Эвагрия, софита Антиохийского. Он излагает события начиная с периода императорства Константина Великого, делая это уже по имеющимся источникам. Затем начиная с периода V столетия он начинает самостоятельное изложение событий и доводит его до конца VI века. Эвагрий главным образом описывает события борьбы православия с сектой Нестория и монофизитами. Но по своему качеству история Эвагрия ниже всех предыдущих, поскольку автор мало вникает во внутренние стороны жизни христианского общества, а описывает лишь одни внешние события, практически не отделяя церковные события от придворных интриг и политики . Церковная история Эвагрия Антиохийского является последней из специальных церковных историй в греческой литературе в древнехристианскую эпоху с IV до VII века.

Августин БлаженныйМногочисленные труды Августина Блаженного, епископа Гиппонского, представляют огромный интерес для изучения христианской истории. Историю человечества Августин рассматривает с богословской точки зрения в качестве единого, закономерного процесса. В основе изложения истории — единый всемогущий Бог-Творец, Который управляет миром. Исходя из Библии, Августин делает заключение о том, что мир, сотворенный Богом, не вечен и в определенное время он завершит свое бытие.

Историю человечества Августин рассматривает с богословской точки зрения в качестве единого, закономерного процесса. В основе изложения истории — единый всемогущий Бог-Творец, Который управляет миром. Исходя из Библии, Августин делает заключение о том, что мир, сотворенный Богом, не вечен и в определенное время он завершит свое бытие.

Понимание истории у теолога строится на христианской концепции, основные составляющие которой характеризуются историчностью человеческого бытия, универсальностью исторического процесса, линейностью истории. Важно подчеркнуть, что Августин представил христианскую трактовку истории «как реализацию Божественного плана, который обнаруживается в поэтапном характере исторического процесса, свидетельством чего является разнообразие эпохальных событий».

Свою концепцию христианской истории Августин Аврелий изложил в своем фундаментальном труде «О граде Божьем» (De Civitate Dei) (414–427гг.). Трактат «О граде Божьем» посвящен теологическому осмыслению исторического процесса. История человечества, предопределенная Богом, трактуется как борьба двух противоположных царств — божественного, которое воплощается в Церкви, и грешного (языческого), которое получает воплощение в государственной власти.

История человечества, предопределенная Богом, трактуется как борьба двух противоположных царств — божественного, которое воплощается в Церкви, и грешного (языческого), которое получает воплощение в государственной власти.

Книга «О граде Божьем» состоит из двух частей. Первая часть направлена на изложение истории языческого Рима. Вторая часть книги — изложение христианской истории. Автор проводит параллель между христианской общиной и языческим обществом, показывает преимущество Божьего царства над царством земным. Августин отмечает, что основателем земного царства является Каин братоубийца, из зависти убивший своего брата Авеля. В основе земного царства лежит себялюбие, доходящее до пренебрежения Богом. Небесное царство основано на любви к Богу.

Периодизация христианской истории, по Августину, включает следующие стадии:

1) «от сотворения мира до всемирного потопа;

2) от Ноя до Авраама,

3) от Авраама до Давида,

4) от Давида до вавилонского пленения,

5) от вавилонского пленения до рождения Христа,

6) начавшийся с рождения Христа, должен завершиться Его Вторым пришествием, Страшным Судом и концом мира» .

Когда завершится история, после Страшного Суда, праведники, предопределенные к спасению, обретут жизнь вечную, и наступит 7-й этап как завершение земной истории.

Августин сравнивает периоды истории с возрастами человека:

« — первый период характеризуется младенчеством, длится от Адама до Ноя;

— второй период представлен детством, его продолжительность от Ноя до Авраама;

— третий период отмечен отрочеством — от Авраама до Давида;

–—четвертому периоду свойственна юность, длящаяся от царя Давида до Вавилонского плена;

— пятому периоду соответствует зрелость и начало заката жизни человека — от Вавилонского плена до рождества Христова;

— шестой период — старость, он берет начало от проповеди Евангелия и длится до конца мира;

— седьмой период наступит после Последнего Божьего Суда, когда закончатся время и история и наступит Царство Божие, длящееся вечно».

История у Августина содержит следующие составляющие:

— Священная история (Historia sacra) — история человечества, содержащаяся в Библии (канонические книги Ветхого и Нового Заветов) — история богоизбранного еврейского народа, с помощью которого Господь распространил истинную веру посредством воплощения Сына Своего.

— Мирская история (Historia profana) — история, которая содержится на страницах апокрифических книг. Это история язычников, описанная античными авторами-историками. Мирская история — дополнение священной, ее логическое продолжение. Вместе они единая история, некий оригинальный синтез.

И. Герье пишет: «История человечества была включена в общий план мироздания, отчего она и получила планомерный характер. История отдельных народов и культур была объединена общим синтезом, представлялась единым процессом, который имел общее начало и цель. Цель была намечена высоко идеальная… вся земная история человечества должна была служить подготовлением к небесному царству Божию. История поэтому получает характер нравственной эволюции. У Августина прямо встречается мысль, что история есть воспитание человечества» . Автор заключает: «История Августина является первым опытом создания философии всеобщей истории, в которой факты освещены внесенной в них идеей .

Византийская историография IX–XII вв. ориентируется на библейское осмысление истории человечества. Историческое сознание византийских авторов полностью подчинено христианскому мировоззрению. В их произведениях отражены бурные события, происходившие в церковно-религиозной жизни Византии, освещена борьба с еретическими учениями.

ориентируется на библейское осмысление истории человечества. Историческое сознание византийских авторов полностью подчинено христианскому мировоззрению. В их произведениях отражены бурные события, происходившие в церковно-религиозной жизни Византии, освещена борьба с еретическими учениями.

Святой Фотий (ок. 815–891), патриарх Константинопольский (858–867 и 878–886) — выдающийся церковно-исторический деятель, человек, отличающийся широкой образованностью, твердостью в православной вере и благочестием. Его труды в области богословия, канонического права являются важным источником, отражающим историю Византийской империи и Константинопольской Церкви. Стержневым критерием изучения истории у Фотия является христианское учение.

Как отмечает И.И. Соколов, богословские труды патриарха Фотия «относятся к разряду догматико-полемических и апологетических, экзегетических, гомилетических, канонических, гимнографических и церковно-исторических» . В своих работах Фотий раскрывает осмысление веры как синонима христианской картины мира, определяет значение веры для общества, формулирует православную цивилизационную модель общественного устройства. Он указывает критерии истинности христианского вероучения, главным образом это положения Вселенских церковных соборов и чудеса: «Законы, предания, вероопределения и каноны утверждаются или соборами, или знамениями и чудесами, как, например, знамения Моисея в Египте и на Черном море, или чудеса, которые Господь и Бог наш Христос творил над прокаженными и больными при воскрешении мертвых» .

В своих работах Фотий раскрывает осмысление веры как синонима христианской картины мира, определяет значение веры для общества, формулирует православную цивилизационную модель общественного устройства. Он указывает критерии истинности христианского вероучения, главным образом это положения Вселенских церковных соборов и чудеса: «Законы, предания, вероопределения и каноны утверждаются или соборами, или знамениями и чудесами, как, например, знамения Моисея в Египте и на Черном море, или чудеса, которые Господь и Бог наш Христос творил над прокаженными и больными при воскрешении мертвых» .

Важно подчеркнуть, что огромную роль святитель Фотий сыграл в изложении истории Церкви на Руси. «Фотий — наш первый историк…» — пишет епископ Порфирий Успенский. Историк И.Е. Забылин отмечает, что Фотий является автором первых достоверных сведений о Руси: «Первая страница русской истории, и самая достоверная, была написана знаменитым цареградским патриархом Фотием в его окружной грамоте к восточным святителям, где строгая и точная правда каждого слова служила ручательством святой истины дела. Патриарх Фотий справедливо считается светилом учености и образованности. Во все продолжение существования греческого царства, от Юстиниана до падения Византии, никто не принес столько услуг наукам, как патриарх Фотий. При нем положено начало и славянской образованности в переводе священных книг на славянский язык. Славянский первоучитель — св. Кирилл был учеником Фотия» .

Патриарх Фотий справедливо считается светилом учености и образованности. Во все продолжение существования греческого царства, от Юстиниана до падения Византии, никто не принес столько услуг наукам, как патриарх Фотий. При нем положено начало и славянской образованности в переводе священных книг на славянский язык. Славянский первоучитель — св. Кирилл был учеником Фотия» .

Подытожим. Неоценимый вклад в разработку раннехристианской историографии внес Епископ Евсевий Кесарийский. Существовавшие до него многочисленные способы летосчисления заменяются единым временем, освящающимся христианской традицией. Последователи епископа Евсевия Кесарийского Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский, Эвагрий Антиохийский в своих произведениях на основании разнообразных источников (Священное Писание, труды участников Никейского собора, «Церковная история» Евсевия Кесарийского и т.д.) отразили религиозные и политические аспекты римской истории IV — начала V вв. История в интерпретации Августина Блаженного — это библейско-христианская концепция исторического процесса. Августин развивает теологическое постижение истории. Вся человеческая история предопределяется Богом. Византийская историография IX–XII вв. отмечена появлением ряда выдающихся авторов и созданием значительного числа ярких богословско-исторических произведений, отражающих христианский смысл истории. Византийская церковная историография данного периода представляет особую важность для исследования истории православия на Руси. Историко-богословские модели, созданные византийской историографией, впоследствии оказали существенное влияние на российскую церковно-историческую мысль.

Августин развивает теологическое постижение истории. Вся человеческая история предопределяется Богом. Византийская историография IX–XII вв. отмечена появлением ряда выдающихся авторов и созданием значительного числа ярких богословско-исторических произведений, отражающих христианский смысл истории. Византийская церковная историография данного периода представляет особую важность для исследования истории православия на Руси. Историко-богословские модели, созданные византийской историографией, впоследствии оказали существенное влияние на российскую церковно-историческую мысль.

История Древней Церкви — Часть I — 33

Подготовленное научными сотрудниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета учебное пособие «История Древней Церкви» — новая веха в преподавании церковной истории в образовательных учреждениях Русской Православной Церкви.

Авторский коллектив под руководством К.А. Максимовича проделал огромную работу. Современное учебное пособие должно включать в себя все достижения соответствующей научной дисциплины. Можно с уверенностью сказать, что этому критерию удовлетворяет книга, которую читатель держит в руках.

Можно с уверенностью сказать, что этому критерию удовлетворяет книга, которую читатель держит в руках.

Первый том учебного пособия содержит фактический материал, начинающийся с момента воплощения Бога Слова. Еще Евсевий Кесарийский, составляя первую «Церковную историю», писал: «Собирающийся писать историю Церкви обязан начать с того часа, когда Христос — от Него удостоились мы получить и свое имя — положил основание Своему Домостроительству» (Кн. 1. 8). Так поступают современные авторы, что свидетельствует о прочный и единой основе христианской историографической традиции.

Пособие предоставляет возможность как для беглого изучения материала, так и для углубленного штудирования. Вопросы, помещённые в конце параграфов, позволят студентам сосредоточиться на самых важных событиях рассматриваемого периода церковной истории, поразмышлять о них, освоив системный, сравнительный и другие методы оперирования историческими данными.

Учебное пособие / Под общей редакцией К. А. Максимовича

А. Максимовича

М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — с. 592 : илл.

ISBN 978-5-7429-0756-5

История Древней Церкви: Ч. I. 33 — 843 гг. — Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ Митрополита Волоколамского Иллариона

ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи курса

Замечания о методике и принципах подачи материала

Периодизация истории Древней Церкви

РАЗДЕЛ I. История ранней Церкви. Церковь в языческой империи (33-313 гг.)

1.1. Общие сведения. Возникновение и первые годы истории Церкви

1.2. Церковь и Римское языческое государство

1.2.а. Восприятие христианства в римском обществе

1.2.б. Политика государства по отношению к христианам. История гонений

1.2.в. Отношение христиан к языческому государству

1.2.г. Распространение христианства в Римской империи

1.3. История институтов и богослужения

1.3.а. Церковные институты в I —III вв

1.3.б. Оглашение (катехизация)

1. 3.в. Богослужебная жизнь ранней Церкви. Таинства

3.в. Богослужебная жизнь ранней Церкви. Таинства

1.3.г. Церковный календарь. Посты и праздники

1.3.д. Церковная дисциплина, церковный суд и начало канонического права

1.3.е. Христианское искусство и архитектура первых веков

1.4. История догматов. Апологетика. Борьба с ересями

1.4.а. Зарождение и основные тенденции развития раннехристианского богословия. Апологеты

1.4.б. Богословские школы в ранней Церкви

1.4.в. Первые церковные расколы и ереси

1.4.г. Гностицизм

Заключение к разделу 1

РАЗДЕЛ II. Церковь в христианской империи (313—843 гг.)

II.1. Характеристика периода

II.2. Церковь и христианское государство

II.2.а. Церковь и государство в правление Константина I Великого (306-337гг.)

II.2.б. Церковь и государство в IV— середине VI в. Формирование христианской империи

II.2.в. Церковь и государство после Юстиниана (вторая половина VI в. — 725 г. )

)

II.2.г. Церковь и государство в период споров об иконах (725-843 гг.)

Заключение

II.3. История институтов и богослужения

II.3.а. Эволюция церковных институтов в IV—IX вв

II.3.б. Зарождение и развитие монашества

II.3.в. Богослужебная жизнь. Таинства

Н.3.г. Круги богослужения. IIосты и праздники

II.3.д. Формирование канона Священного Писания

II.3.е. Церковная дисциплина, суд и право

II.3.ж. Христианское искусство IV— середины IX в

II.4. История догматов. Борьба с ересями

II. 4.а. Христианская триадология между 318 и 325 гг. Возникновение арианства

II.4.б. Борьба с арианством после I Вселенского Собора. Афанасий Александрийский и Василий Великий

II.4.в. Христианская триадология и христология с 360 по 381 г

II.4.г. Христология после 381 г

II. 4.д. Богословская полемика эпохи иконоборчества

II.5. Миссия Восточной Церкви

Заключение к разделу II

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН И НАЗВАНИЙ

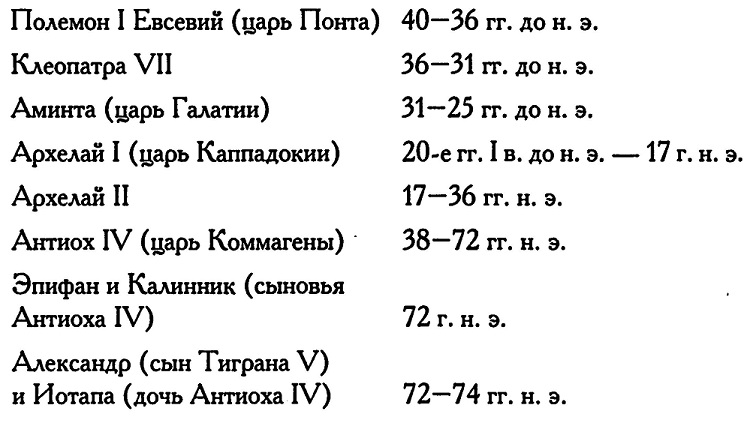

ПРИЛОЖЕНИЕ. Хронологические таблицы

Хронологические таблицы

Римские и византийские императоры (I—IX вв.)

Патриархи Константинополя (315—847 гг.)

Римские папы (до 844 г.)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Справочные издания

2. Исследования

3. Сокращения

4. Интернет-ресурсы по истории Церкви

История Древней Церкви — Периодизация истории Древней Церкви

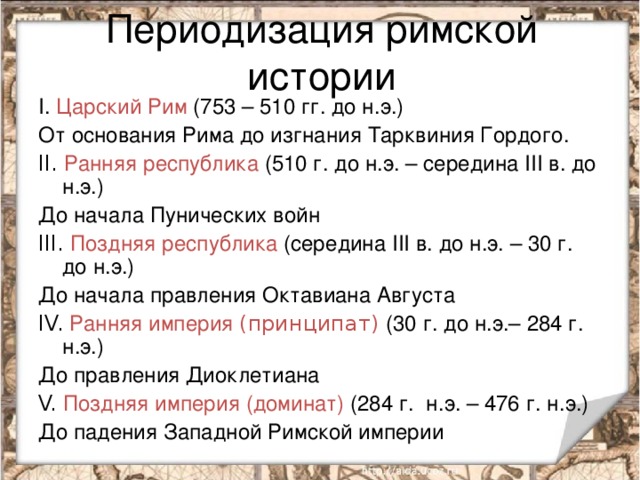

Периодизация истории Церкви представляет ряд специфических трудностей. Дело в том, что разделение истории по периодам требует определённых критериев. История государств обычно делится на периоды согласно формам правления. Например, для Рима это период царей, период республики, период империи; для полисов Древней Греции — период архаический (формирование полисного устройства), период классического полиса, период эллинизма (кризис полисной организации и образование эллинистических монархий). Как же построить периодизацию Церкви, которая не является ни государством, ни государственным институтом, а наоборот, включает в себя целый ряд институтов, различных по характеру и происхождению? Так, если понимать Церковь как богослужебное собрание, то следует делить её историю на периоды согласно эволюции литургических форм (чинов) богослужения.

Если представлять Церковь как иерархию священства и мирян, то периодизация будет зависеть от этапов формирования иерархии. Если в центр периодизации ставить богословскую проблематику и борьбу с ересями, то периоды будут совсем иными, чем в предыдущих двух случаях.

Эти методические проблемы до сих пор не находили решения в традиционных монографиях и пособиях по истории Церкви. Поэтому единой периодизации истории Церкви не существует. Каждый автор решал эту проблему произвольно, в зависимости от личных подходов и предпочтений. Как правило, в истории Древней Церкви выделяли доникейский и посленикейский период. Последний в свою очередь делился на период Вселенских Соборов (325—787 гг.) и период после Вселенских Соборов. Почти все периодизации выделяют отдельным критерием единство Церкви — поэтому ключевыми пунктами считаются схизма между Востоком и Западом 1054 г. и начало Реформации на Западе (1517 г.).

Минусы такой классификации очевидны: во-первых, неясно, на каком основании выделяется «доникейский» период (для истории Церкви гораздо важнее год 313-й, чем год 325-й), во-вторых, неясно, почему следует выделять отдельный период Вселенских соборов — ведь с его окончанием не завершилось формирование церковного богослужения, а догматика была сформулирована лишь в главных и основных чертах (причём между Востоком и Западом в конце периода уже отмечаются догматические расхождения в связи с формулой Filioque).

В силу недостаточной научной обоснованности традиционных периодизаций церковной истории для настоящего пособия было решено взять комплексный критерий периодизации, учитывающий и внешнюю, и внутреннюю историю Церкви.

Внешняя история Церкви предполагает освещение её взаимоотношений с внешними, нецерковными институтами — прежде всего с государством.

Историю Церкви в Римской империи, и особенно в Византии, безусловно следует рассматривать в тесной связи с историей государства. Несмотря на то что светская власть имела ограниченное влияние на церковные дела, уже начиная с IV в. без светской (императорской) власти невозможно было решить ни одного принципиального для Церкви вопроса. Не только Вселенские, но даже некоторые Поместные Соборы созывались по инициативе императоров.

Можно без преувеличения сказать, что церковно-государственная идеология Византии видела в императоре земного главу Церкви, подобно тому как её небесным главою является Господь Иисус Христос.Благословение Церкви в лице патриарха Константинопольского было необходимым условием легитимного занятия престола очередным императором. Византийцы хорошо понимали неразрывную связь Церкви с империей — именно поэтому «Церковная история» Сократа Схоластика разделена на книги согласно срокам правления императоров: кн. I — правление Константина Великого (306—337 гг.), кн. II — правление Констанция 7/(337—361 гг.) и т.д.

Со своей стороны, Церковь многое заимствовала от государства — особенно в области юриспруденции и церковного законодательства. Многие церковные установления получили первую юридическую санкцию не в соборных канонах, а в законах византийских императоров. Сборники церковного права (номоканоны) включали в себя не только каноны, но и государственные законы. Уже в V в. государство и Церковь формируют единую правовую систему, в которой один институт помогает другому и поддерживает его.

Сборники церковного права (номоканоны) включали в себя не только каноны, но и государственные законы. Уже в V в. государство и Церковь формируют единую правовую систему, в которой один институт помогает другому и поддерживает его.

Внутренняя история предполагает комплексный учёт развития догматики, богослужения и крупных церковных разделений (происходящих как раз либо по догматическим основаниям, либо по причинам дисциплинарной и литургической природы).

Неразрешимая методическая проблема состоит в том, что невозможно составить единую периодизацию для истории Восточной и Западной Церквей. В течение первых десяти веков христианской истории Восток (Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим и ряд более мелких церковных центров) и Запад (Рим, а до V в. и Карфаген) представляли собой единую Церковь, однако уже тогда их судьбы были настолько различны, что в единую периодизацию вместить их невозможно. По этой причине и в соответствии с традицией основной акцент и в периодизации, и в изложении материала делается на историю Восточной Церкви.

Основанная на комплексных критериях периодизация, принятая в настоящем пособии, выглядит следующим образом:

I период: ок. 33-313 гг. История христианской Церкви в языческом государстве — Римской империи. Период нелегального существования Церкви в государстве и спорадических гонений на христиан. Это также период формирования основных церковных институтов, иерархии, богослужения, период первых догматических споров, возникновения локальных ересей и расколов.

II период: 313—1453 гг. История Церкви в христианской империи — Византии.

Этот период делится на ряд подпериодов:

а) 313—565 гг. Период богословской разработки и принятия основных церковных догматов, преодоления наиболее опасных ересей (арианства, несторианства, монофизитства). Начало Вселенских Соборов. Формирование нового патриархата Вселенской Церкви с центром в Константинополе. Оформление системы «пентархии» пяти православных патриархатов. Окончательное сложение христианской империи с юридическим оформлением церковного права как интегральной части имперского права Византии («Кодекс» и церковные новеллы Юстиниана).

Окончательное сложение христианской империи с юридическим оформлением церковного права как интегральной части имперского права Византии («Кодекс» и церковные новеллы Юстиниана).

Идеологическое обоснование гармоничного сотрудничества («симфонии») империи с Церковью, окончательное формирование идеологии православной монархии (по Х.-Г. Беку, «политической ортодоксии»). Первые конфликты Константинополя с Римской Церковью по вопросам догматики и церковного управления.

б) 565—725 гт. Период оформления основных догматов и церковных институтов. Распространение и преодоление христологических ересей монофизитского толка — моноэнергизма и монофелитства. Утрата византийского контроля над восточными провинциями империи. Принятие корпуса канонов Вселенской Церкви на Шестом (Трулльском) Вселенском Соборе (Константинополь, 691—692 гг.). Продолжение языкового, культурного и духовного обособления латинского Запада и греческого Востока.

в) 725-843 гг. Период богословских споров об иконах и гонений, развязанных Византийским государством против иконопочитателей (гонения не затронули Западную Церковь, находившуюся за пределами Империи). 843 г. — важнейший момент восстановления и обновления Восточной Церкви после иконоборческих гонений, о чём прямо говорится в Прологе к Синодику Православия: «Мы празднуем день обновления».

Период богословских споров об иконах и гонений, развязанных Византийским государством против иконопочитателей (гонения не затронули Западную Церковь, находившуюся за пределами Империи). 843 г. — важнейший момент восстановления и обновления Восточной Церкви после иконоборческих гонений, о чём прямо говорится в Прологе к Синодику Православия: «Мы празднуем день обновления».

г) 843—1054 гг. Период нарастания противоречий между христианским Западом и Востоком. Богословские споры об опресноках (Евхаристии на пресном хлебе) и Filioque. Раскол между Римом и Константинополем при патр. сет. Фотии. Отпадение в 1054 г. Западной Церкви от вселенского Православия — важнейшее событие, повлиявшее на всю последующую историю христианства.

д) 1054—1204 гг. Период церковных и политических конфликтов Византии с Западом. Начало крестовых походов и столкновение византийских интересов с интересами поднимающихся западных государств — прежде всего Венеции и Генуи, а затем и Священной Римской империи. Западное влияние на императорский двор и Церковь Константинополя. Борьба с новыми ересями. Взятие Константино-поля рыцарями IV Крестового похода в 1204 г., смена резиденции вселенского патриарха.

Западное влияние на императорский двор и Церковь Константинополя. Борьба с новыми ересями. Взятие Константино-поля рыцарями IV Крестового похода в 1204 г., смена резиденции вселенского патриарха.

е) 1204—1453 гг. Постепенный закат византийского влияния в Средиземноморье на фоне регулярных и всякий раз провальных попыток унии с Римской Церковью. Образование новых автокефальных Церквей на Балканах. Период завершается ликвидацией православной византийской государственности в 1453 г. и переходом Вселенского Константинопольского патриархата под полный контроль иноверцев-мусульман. После этого центр вселенского Православия переходит в Москву — третий Рим.

Евсевий Кесарийский | Биография, сочинения, церковная история и важность

- Расцвет:

- с.301 — с.400 Израиль

- Известные работы:

- «Церковная история»

- Предметы изучения:

- история раннего христианства

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Евсевий Кесарийский , также называемый Евсевий Памфил , (расцвет 4 века, Кесария Палестинская, Палестина), епископ, экзегет, полемист и историк, чей отчет о первых веках христианства в его Церковной истории , является вехой в христианской историографии.

Евсевий был крещен и рукоположен в Кесарии, где его обучал ученый пресвитер Памфил, с которым он был связан узами уважения и привязанности и от которого получил имя Евсевий Памфил («сын или слуга Памфила») . Памфил подвергся гонениям со стороны римлян за свои убеждения и умер мученической смертью в 310 г. После смерти Памфила Евсевий удалился в Тир, а затем, когда гонения Диоклетиана еще свирепствовали, отправился в Египет, где, по-видимому, был заключен в тюрьму. но вскоре освобожден.

Еще из Британики

Христианство: взгляды Евсевия Кесарийского

Работа ученых христианской школы в Кесарии распространилась на все области христианской письменности. Сам Евсевий много писал как апологет, хронограф, историк, экзегет и полемист, но его обширная эрудиция не может сравниться с ясностью мысли или привлекательностью изложения. Его известность основана на его Церковной истории , которую он, вероятно, начал писать во время римских гонений и несколько раз пересматривал между 312 и 324 годами. и, в худшем случае, сборники отрывков из его источников. В Церковная история Евсевий постоянно цитирует или перефразирует свои источники, и, таким образом, он сохранил части более ранних работ, которых больше нет. Он уже составил свою Хронику , которая представляла собой очерк всемирной истории, и перенес этот летописный метод в свою Церковную историю , постоянно прерывая свое повествование об истории церкви, чтобы вставить воцарение римских императоров и епископов. четырех великих престолов (Александрии, Антиохии, Иерусалима и Рима). Он расширял свою работу в последовательных изданиях, чтобы охватить события до 324 года, за год до Никейского собора. Однако Евсевий не был великим историком. Его трактовка ереси, например, неадекватна, и он почти ничего не знал о западной церкви. Его исторические труды действительно являются апологетикой, показывая на фактах, как церковь реабилитировала себя против еретиков и язычников.

и, в худшем случае, сборники отрывков из его источников. В Церковная история Евсевий постоянно цитирует или перефразирует свои источники, и, таким образом, он сохранил части более ранних работ, которых больше нет. Он уже составил свою Хронику , которая представляла собой очерк всемирной истории, и перенес этот летописный метод в свою Церковную историю , постоянно прерывая свое повествование об истории церкви, чтобы вставить воцарение римских императоров и епископов. четырех великих престолов (Александрии, Антиохии, Иерусалима и Рима). Он расширял свою работу в последовательных изданиях, чтобы охватить события до 324 года, за год до Никейского собора. Однако Евсевий не был великим историком. Его трактовка ереси, например, неадекватна, и он почти ничего не знал о западной церкви. Его исторические труды действительно являются апологетикой, показывая на фактах, как церковь реабилитировала себя против еретиков и язычников.

Евсевий стал епископом Кесарии (в Палестине) около 313 г. Около 318 г. богословские взгляды Ария, александрийского священника, стали предметом споров, поскольку он учил о подчинении Сына Отцу ( см. Арианство) , Евсевий был вскоре вовлечен. Изгнанный из Александрии за ересь, Арий искал и находил сочувствие в Кесарии и фактически провозгласил Евсевия ведущим сторонником. Евсевий не полностью поддерживал ни Ария, ни Александра, епископа Александрии с 313 по 328 год, чьи взгляды, по-видимому, склонялись к савеллианству (ересь, которая учила, что Бог проявлялся в прогрессивных формах). Евсевий написал Александру, утверждая, что Ария представили в ложном свете, а также призвал Ария вернуться к общению со своим епископом. Но события развивались быстро, и на антиарианском соборе в Антиохии около января 325 г. Евсевий и двое его союзников, Феодот из Лаодикии и Нарцисс из Неронии в Киликии, были временно отлучены от церкви за арианские взгляды. Когда позже в том же году собрался Никейский собор, созванный римским императором Константином I, Евсевию пришлось объясняться, и он был реабилитирован с явно выраженного одобрения императора.

Около 318 г. богословские взгляды Ария, александрийского священника, стали предметом споров, поскольку он учил о подчинении Сына Отцу ( см. Арианство) , Евсевий был вскоре вовлечен. Изгнанный из Александрии за ересь, Арий искал и находил сочувствие в Кесарии и фактически провозгласил Евсевия ведущим сторонником. Евсевий не полностью поддерживал ни Ария, ни Александра, епископа Александрии с 313 по 328 год, чьи взгляды, по-видимому, склонялись к савеллианству (ересь, которая учила, что Бог проявлялся в прогрессивных формах). Евсевий написал Александру, утверждая, что Ария представили в ложном свете, а также призвал Ария вернуться к общению со своим епископом. Но события развивались быстро, и на антиарианском соборе в Антиохии около января 325 г. Евсевий и двое его союзников, Феодот из Лаодикии и Нарцисс из Неронии в Киликии, были временно отлучены от церкви за арианские взгляды. Когда позже в том же году собрался Никейский собор, созванный римским императором Константином I, Евсевию пришлось объясняться, и он был реабилитирован с явно выраженного одобрения императора.

В годы после Никейского Собора император стремился добиться единства внутри церкви, поэтому сторонники Никейского Символа веры в его крайней форме вскоре оказались в положении диссидентов. Евсевий участвовал в изгнании св. Афанасия Александрийского (335 г.), Марцелла Анкирского (ок. 336 г.) и св. Евстафия Антиохийского (ок. 337 г.). Евсевий остался в милости у императора и после смерти Константина в 337 г. написал свою «Житие Константина ».0032 , панегирик, обладающий некоторой исторической ценностью, главным образом из-за использования первоисточников. На протяжении всей своей жизни Евсевий также писал апологетические работы, комментарии к Библии и работы, объясняющие параллели и расхождения в Евангелиях.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Мелиссой Петруцелло.

Евсевий Кесарийский | Христианская история

«Я чувствую себя неадекватным, чтобы отдать должное [церковной истории] как первый, кто отважился на такое предприятие, как путешественник по одинокому и нехоженому пути».

Представьте, что вы пишете исчерпывающую историю церкви за последние три столетия. А теперь представьте, что никто никогда раньше не писал такой истории, поэтому нет ни единого собрания ключевых документов, ни книг с описанием ключевых фигур, ни хронологии основных событий, ни даже фиксированной системы дат. Когда Евсевий, епископ Кесарийский, предпринял такое усилие, он почувствовал трепет: «Я чувствую себя несостоятельным, чтобы отдать должное, как первый отважившийся на такое предприятие, путник одинокой и нехоженой тропы», — писал он в предисловии к Церковная история (или Церковная история). «Но я молю, чтобы Бог наставил меня и сила Господня помогла мне, ибо я не нашел даже следов каких-либо предшественников на этом пути, а только следы, в которых некоторые оставили различные описания времен, в которые они жили. »

За этот десятитомный труд Евсевий известен как «отец церковной истории». Но в свое время он был не только творцом истории, но и ее летописцем.

Преследуемый

Когда-то существовала биография Евсевия, написанная его преемником на посту епископа Кесарии, но, как и многие другие документы, она утеряна. Таким образом, мы ничего не знаем наверняка о молодости этого историка. Вероятно, он родился в Палестине, определенно крестился в Кесарии и был рукоположен в пресвитеры (старейшины) под началом своего учителя и друга Памфила. Он так внимательно следил за этим приверженцем Оригена, что называл себя Евсевием Памфилом, сыном Памфила.

Таким образом, мы ничего не знаем наверняка о молодости этого историка. Вероятно, он родился в Палестине, определенно крестился в Кесарии и был рукоположен в пресвитеры (старейшины) под началом своего учителя и друга Памфила. Он так внимательно следил за этим приверженцем Оригена, что называл себя Евсевием Памфилом, сыном Памфила.

Но в 303 г. пришел Диоклетиан, отдавший приказ о «великом преследовании», и Памфил был замучен в течение семи лет. Евсевий тоже был заключен в тюрьму, но сумел избежать участи своего наставника. Около 313 года, примерно во время Миланского эдикта Константина, Евсевий стал епископом палестинского города. Там он продолжил работу над своей церковной историей, которую начал во время гонений. Он также написал 15-томное опровержение язычества под названием Подготовка и Демонстрация Евангелия 9.0032 , демонстрирующий исполнение Христом ветхозаветного пророчества; он также завершил свою Хронику всемирной истории.

Хронология | |

215 | Ориген начинает писать . |

230 | Самые ранние известные общественные церкви построены г. |

250 | Деций приказывает преследовать всю империю |

260 | Евсевий Кесарийский родился в г. |

340 | Евсевий Кесарийский умер в г. |

367 | Письмо Афанасия определяет канон Нового Завета . |

История Евсевия была написана не просто для записи деяний церкви после вознесения Христа; он хотел показать, что христианство с обращением Константина было вершиной долгого восхождения человечества. Церковь была угнетенным меньшинством, но теперь она могла вступить в период мира.

Церковь была угнетенным меньшинством, но теперь она могла вступить в период мира.

Искатель мира

Пока Евсевий писал о победе христианства над язычеством, одна из его величайших угроз развивалась внутри. Арий, пресвитер из Ливии, набирал последователей по всей империи, уча: «Было время, когда не было Сына». Египетский епископ Александр и его главный диакон Афанасий возмутились учением. Спор распространился по всей империи, обещая разорвать церковь на две части. Константин — избранное Богом орудие, как его видел Евсевий, — созвал Никейский собор, чтобы закрыть трещину.

С первых дней своего пребывания с Памфилом Евсевий был очарован учением Оригена, которого на протяжении 1800 лет критиковали за его веру в то, что Троица была иерархией, а не равенством. Таким образом, Евсевия беспокоила не столько ересь Ария, сколько угроза раскола в церкви. Когда Ария подвергли осуждению, Евсевий, который считал, что все дебаты превратили христианство в «самую позорную насмешку», был одним из первых, кто потребовал восстановления его в должности.