Читать онлайн «Этика. Мудрость – самая точная из наук», Аристотель – Литрес

По мнению Аристотеля, любой поступок и любой выбор стремится:

1. К выгоде.

2. К удовольствию.

3. К благу.

4. К обретению покоя.

Правильный ответ вы сможете узнать, прочитав эту книгу…

Аристотель

(384 год до н. э. – 322 год до н. э.)

«Мудрость – самая точная из наук» (Аристотель)

Если античная Греция – родина философии, то ученик Платона Аристотель (384 г. до н. э. – 322 г. до н. э.) – один из ее основоположников. Именно этот великий мыслитель заложил принципы для всех основных философских категорий, разработал почву для будущего развития онтологии – учения о бытии, внес огромный вклад в развитие социологии, логики, физики. Аристотель был эрудированным натуралистом и одаренным педагогом. Именно благодаря ему афинская школа – Ликей – была знаменита далеко за пределами древней Греции и много веков спустя продолжала считаться образцом «обучения в диалоге». На протяжении нескольких лет философ был учителем юного Александра Македонского, который любил повторять, что своему отцу Филиппу он обязан тем, что живет на свете, а Аристотелю – тем, что живет достойно.

На протяжении нескольких лет философ был учителем юного Александра Македонского, который любил повторять, что своему отцу Филиппу он обязан тем, что живет на свете, а Аристотелю – тем, что живет достойно.

Аристотель писал о Боге и душе, добродетели и этике, о государстве, политике и человеке. Его идеи о строении Солнечной системы (мыслитель считал, что Земля шарообразна и при этом является центром Вселенной) доминировали в научном мире вплоть до появления исследований Николая Коперника.

С большим уважением Аристотель относился к искусству риторики и оставил нам в наследство множество точных и емких афоризмов – например, «Достоинство стиля заключается в ясности». Попробуем удостовериться в этом, познакомившись с творчеством великого философа?

384 г. до н. э. – Аристотель родился в греческой колонии Стагира в семье врачевателя. Как и у большинства древних философов, почти все даты его биографии довольно условны.

367–366 г. до н. э. – начало обучения в Академии Платона.

Ок. 347–346 г. до н. э. – Аристотель едет в город Ассос в Малой Азии, где пользуется большим уважением местного правителя Гермия.

Ок. 342 г. до н. э. по приглашению Филиппа Македонского становится воспитателем его сына Александра.

330-е гг. до н. э. – Аристотель основал свою школу, получившую название «Ликей» благодаря близости к храму Аполлона Ликейского.

322 г. до н. э. – философ умирает. По разным предположениям – то ли от заболевания желудка, то ли от отравления.

I в. до н. э. – философ Андроник Родосский издает основные труды Аристотеля. Именно это издание стало основой для всех последующих.

Предисловие

Понятие «этика» (от греч. ἦθος – «этос» – «обычай, нрав») впервые было предложено Аристотелем. Изначально философ обозначил этим термином свод норм и правил сосуществования людей в обществе. Но впоследствии рамки понятия были сильно расширены. Этикой стали именовать область знаний, в которой предметом изучения являются мораль и нравственность, добро и зло, свобода воли, проблема выбора и долга.

О моральных правилах и их основаниях задолго до Аристотеля рассуждали греческие софисты, обратившие внимание, что нормы культуры далеко не всегда соответствуют «природному предопределению». Но именно Аристотель с его пристрастием к систематизации сделал рассуждения о «допустимом и недопустимом между людьми» особой отраслью философии.

Около 300 года до нашей эры в античном мире стало известно сочинение Аристотеля «Никомахова этика» (или «Этика Никомаха»). Судя по всему, философ посвятил произведение своему отцу или сыну (они оба носили это имя). Либо Никомах-младший был первым «издателем» труда своего знаменитого родителя.

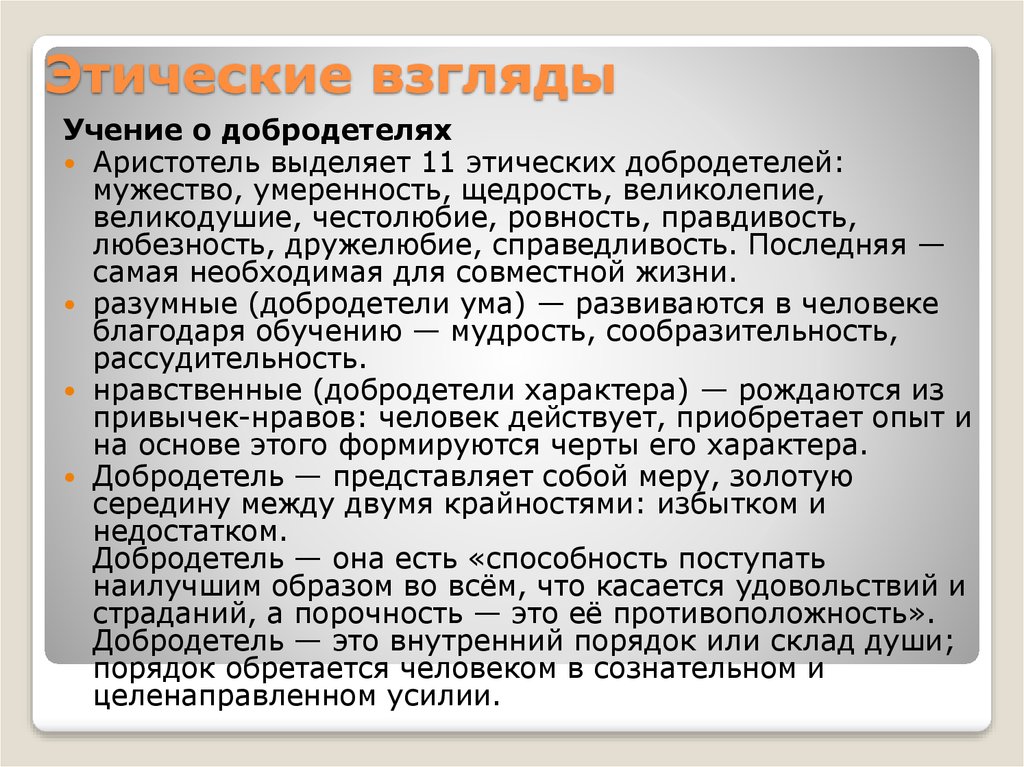

Одно из ключевых понятий этики Аристотеля – счастье, достижение которого возможно посредством добродетели. К добродетелям он, в частности, относит мужество, кротость, великодушие, честолюбие. Но как же формируются добродетели? И возможно ли в современном мире жить «по заветам Аристотеля»? Мы приглашаем вас к знакомству с «Этикой» великого мыслителя – и, конечно же, к размышлению над ней!

Этика (К Никомаху)

Книга I

О благе и блаженстве.

Начало о добродетелях

Начало о добродетелях§ 1. Всякое искусство и всякая наука, а также и деятельность, и намерение стремятся к известному благу; поэтому благо хорошо определили так: оно есть то, к чему все стремится. Оказывается, однако, различие целей: они – частью деятельности, частью – независимые от них предметы. В тех случаях, где есть, помимо деятельности, цель, там предмет ценнее самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия, и искусства, и науки: цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного – судно, стратегии – победа, экономии – богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как, например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи подчинено уходу за лошадьми, точно так же как все относящееся к войне подчинено стратегии (подобное же подчинение существует и в других областях), – во всех этих случаях наиболее архитектонические [то есть общие и важные] цели должны быть предпочтены целям, им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым.

Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько позволяет сам предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как, например, не следует искать точность в произведениях ремесла.

Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько позволяет сам предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как, например, не следует искать точность в произведениях ремесла.Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки, заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным (по природе). Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред: некоторых погубило богатство, других – мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.

Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.

Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья; в каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьей; поэтому-то молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских, а политика именно занята ими и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их – не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив,

При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив,

§ 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается: в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собою: блаженство считается высшим благом как людьми необразованными, так и образованными, а под словом «блаженство» разумеют приятную жизнь и жизнь в довольстве. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся, и необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы: одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как, например, к наслаждению, или богатству, или почету; другие считают его чем-то иным; часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе: больной видит его в здоровье, неимущий – в богатстве; люди, сознающие свое невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чем-то великом и им недоступном.

Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности; если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их; тот же, кто не имеет ни того, ни другого [то есть ни понятия, ни причины], пусть послушает Гезиода:

Тот превосходный человек, кто все сам познал,

Хорош также и тот, кто слушает умные речи.

А тот, кто и сам ни о чем не мыслит и не принимает к сердцу

Речь другого, тот совершенно бесполезный.

§ 3. Вернемся вновь к началу. Не без основания люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут. Необразованная и грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в удовольствиях. Существуют три наиболее выдающихся образа жизни: только что упомянутый, далее – политический и третий – созерцательный. Итак, большинство людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем доказывают свой рабский образ мышления; но они имеют оправдание в том, что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сар-данапалу. Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, ибо в них почти исключительно лежит цель политической жизни. Но это определение кажется слишком поверхностным для искомого нами понятия, ибо честь более принадлежит тому, кто ею наделяет, чем тому, кого ею наделяют; мы уже предчувствуем, что благо есть нечто неотъемлемое и свойственное человеку, стремящемуся к нему.

Но, кажется, и они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим.

Но, кажется, и они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим.§ 4. Может быть, полезнее рассмотреть и исследовать воззрение, полагающее высшее благо в общем [в идее], хотя подобное исследование затруднено тем обстоятельством, что учение об идеях было выставлено людьми мне близкими. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам, и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Философы, впервые установившие учение об идеях, не предполагали существования особых идей в тех случаях, в которых дано временное различие позднейшего от более раннего; поэтому-то они не принимали особых идей для чисел. Благо же относится как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующее само по себе, по своей природе ранее отношения. Последнее – лишь случайный признак бытия и подобно его отпрыску, так что и эти категории не могут подходить под одну общую идею.

К тому же возникает затруднение, что они хотят сказать своей «абсолютной идеей», если понятие «человека самого по себе» и понятие человека [в отдельности] тождественны, ибо, поскольку он человек, он нисколько не отличается от понятия человека «самого по себе». Если это так, то и благо «самого по себе» нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же, как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не более того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае пифагорейцы учили, как кажется, более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что и Спевсипп следовал их мнению. Но об этом будет говорено в другой раз. Что касается сказанного, то возникает некоторое затруднение: речь шла не о всем благе; ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради него самого, а к другому виду – то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла, этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благом в ином смысле. Итак, ясно, что он понятие блага употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное.

Если это так, то и благо «самого по себе» нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же, как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не более того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае пифагорейцы учили, как кажется, более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что и Спевсипп следовал их мнению. Но об этом будет говорено в другой раз. Что касается сказанного, то возникает некоторое затруднение: речь шла не о всем благе; ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради него самого, а к другому виду – то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла, этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благом в ином смысле. Итак, ясно, что он понятие блага употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное. Различив благо само по себе от полезностей, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть, то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как, например, мышление или зрение, или известные наслаждения, или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но все же их в известном смысле можно назвать благом «самим по себе». Или же ничто не считать таковым, за исключением идеи. Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как, например, понятие белизны в снеге и белилах; однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно, поскольку они суть блага. Итак, благо не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем [благом]: может быть, потому, что все это вытекает из одного принципа, или же потому, что все направлено к одному принципу, или же по аналогии? Как, например, зрение в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналоги.

Различив благо само по себе от полезностей, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть, то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как, например, мышление или зрение, или известные наслаждения, или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но все же их в известном смысле можно назвать благом «самим по себе». Или же ничто не считать таковым, за исключением идеи. Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как, например, понятие белизны в снеге и белилах; однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно, поскольку они суть блага. Итак, благо не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем [благом]: может быть, потому, что все это вытекает из одного принципа, или же потому, что все направлено к одному принципу, или же по аналогии? Как, например, зрение в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналоги. Но может быть, следует оставить теперь эту тему; более точное исследование ее относится к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно неосуществимо и для человека недостижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. Но может быть, кому-либо покажется полезным познание идеи блага для различения достижимых практических благ: имея как бы пример, мы тем легче узнаем относительные блага человека, и если будем знать благо само по себе, то тем легче достигнем относительных благ. Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они, стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе; с другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики (τεχνίται) пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же не ясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле и почему бы тот, кто познал идею саму по себе, стал лучшим врачом или полководцем.

Но может быть, следует оставить теперь эту тему; более точное исследование ее относится к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно неосуществимо и для человека недостижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. Но может быть, кому-либо покажется полезным познание идеи блага для различения достижимых практических благ: имея как бы пример, мы тем легче узнаем относительные блага человека, и если будем знать благо само по себе, то тем легче достигнем относительных благ. Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они, стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе; с другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики (τεχνίται) пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же не ясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле и почему бы тот, кто познал идею саму по себе, стал лучшим врачом или полководцем. Ведь врач не с этой [идеальной] точки зрения рассматривает здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека, ибо лечит он каждого в отдельности.

Ведь врач не с этой [идеальной] точки зрения рассматривает здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека, ибо лечит он каждого в отдельности.

§ 5. Но об этом достаточно сказано. Вернемся вновь к исследуемому нами понятию блага и посмотрим, что оно такое? Оно различно в различных деятельностях и искусствах. Оно одно во врачебном искусстве, другое в стратегии и подобным же образом иное в остальных. Что же считать благом для каждой отдельной деятельности? Не то ли, ради чего все остальное предпринимается? А это во врачебном искусстве – здоровье, в стратегии – победа, в строительном искусстве – дом, а в других – нечто другое, во всех же действиях и намерениях – цель, ибо все ради цели предпринимают остальное. Так что если все действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое благо, если же несколько, то они будут таковыми. Наше рассуждение иным путем опять пришло к тому же самому результату, и его-то должно постараться сделать еще более ясным. Так как существуют различные цели, из которых мы одни выбираем лишь как средства, например богатство, флейту и вообще все инструменты, то ясно, что не все цели одинаково совершенны, высшее же благо кажется чем-то совершенным, так что если есть одна совершенная цель, то она и должна быть искомою нами; если же их несколько, то совершеннейшая из них будет искомою нами.

Так как существуют различные цели, из которых мы одни выбираем лишь как средства, например богатство, флейту и вообще все инструменты, то ясно, что не все цели одинаково совершенны, высшее же благо кажется чем-то совершенным, так что если есть одна совершенная цель, то она и должна быть искомою нами; если же их несколько, то совершеннейшая из них будет искомою нами.

То, к чему стремятся ради него самого, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся лишь как к средству, а то, что никогда не бывает средством для чего-либо иного, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся то как к цели самой по себе, то как к средству; безусловно же совершенным мы называем то, к чему всегда стремятся как к цели самой по себе и никогда как к средству; блаженство более всего кажется чем-то подобным, ибо его мы всегда избираем как цель и никогда как средство; к почести же, наслаждению, разуму и всей добродетели мы стремимся то как к целям (ибо мы выбрали бы каждое отдельное из перечисленных, даже если бы не имели от них никакой пользы), то ради блаженства, считая их средствами к блаженству; блаженство же никто не выбирает ради этого или как средство к чему-либо иному.

То же самое следует из понятия самоудовлетворенности (αύταρκεία): совершенное благо должно удовлетворять само себя. Когда мы говорим о самоудовлетворенности, то мы не разумеем здесь нечто такое, что удовлетворяло бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а такое, что удовлетворило бы и родителей, детей, жену и вообще друзей и соотечественников, так как человек по своей природе существо политическое. Однако необходимо положить известный предел этим отношениям, ибо если распространить их и на родителей, и на все наше потомство, и на друзей наших друзей, то получится бесконечный ряд. Это мы рассмотрим после, а под понятием самоудовлетворенности будем разуметь то, что само по себе делает жизнь желанною и ни в чем не нуждающейся; нечто подобное и есть, как мы полагаем, блаженство. Сверх того, блаженство, будучи более желанным, чем все остальное, не есть нечто сложное [из отдельных благ], ибо ясно, что в таком случае достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сделать блаженство еще более желанным, ибо эта прибавка создала бы перевес благ, а всегда большее благо в то же время и более желательно. Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляется чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся.

Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляется чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся.

§ 6. Однако, соглашаясь с тем, что блаженство прекрасно, можно желать более ясного определения понятия; этого же мы, может быть, достигнем, если определим назначение человека. Подобно тому как музыкант, или скульптор и всякий художник, или даже вообще всякий человек, занятый каким-либо делом, в этом своем деле видит благо и [находит] удовлетворение, точно то же можно бы думать и относительно человека вообще, если только у него есть какое-либо назначение. Но неужели же плотник или сапожник имеют известного рода назначение и дело, а человек по природе не имеет назначения? Не вероятнее ли, что как глаз, или рука, или нога, или вообще всякий член имеет свое назначение, точно так же и человек, помимо всего этого, имеет свое специальное назначение? В чем же оно состоит? Жизнь свойственна и растениям, а мы ищем специально принадлежащее [человеку]: итак, мы должны выделить жизни питательную и растительную. Следующий вид жизни – чувствующий; но и он свойствен как лошади, так и быку, и вообще всем животным. Остается деятельная жизнь разумного существа, притом такого, которое частью повинуется разуму, частью же владеет разумом и мышлением.

Следующий вид жизни – чувствующий; но и он свойствен как лошади, так и быку, и вообще всем животным. Остается деятельная жизнь разумного существа, притом такого, которое частью повинуется разуму, частью же владеет разумом и мышлением.

А так как разумная жизнь понимается в двояком смысле, то мы должны разуметь здесь деятельную, ибо последней более соответствует название разумной. Итак, назначение человека – в разумной деятельности или, по крайней мере, не в неразумной деятельности души; при этом мы употребляем понятие назначения в родовом значении тождественно с индивидуальным значением, например, для хорошего человека; подобно тому как мы сказали бы, что назначение играющего на кифаре и хорошо играющего на кифаре тождественны, и это безусловно верно во всех случаях: мы только к самой деятельности прибавляем превосходство мастерского выполнения; так, про играющего на кифаре мы говорим, что его назначение играть на кифаре, про хорошо играющего – играть мастерски на кифаре. Точно так же мы назначение человека видим в известного рода жизни, а именно – состоящей в разумной душевной энергии и деятельности, а назначение хорошего человека – в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности, каждое же действие тогда хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетелью. Итак, ежели все это справедливо, то благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью, а если добродетелей несколько, то в деятельности, сообразной с лучшею и совершеннейшею добродетелью, и притом в течение всей жизни, ибо «одна ласточка еще не делает весны», как не делается ею и один день; точно так же один день или короткое время еще не делает человека счастливым или блаженным.

Точно так же мы назначение человека видим в известного рода жизни, а именно – состоящей в разумной душевной энергии и деятельности, а назначение хорошего человека – в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности, каждое же действие тогда хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетелью. Итак, ежели все это справедливо, то благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью, а если добродетелей несколько, то в деятельности, сообразной с лучшею и совершеннейшею добродетелью, и притом в течение всей жизни, ибо «одна ласточка еще не делает весны», как не делается ею и один день; точно так же один день или короткое время еще не делает человека счастливым или блаженным.

Аристотель — Этика читать онлайн бесплатно

12 3 4 5 6 7 …99

Аристотель

Этика

© Перевод, Т. Миллер, 2020

© Примечания. В. Бибихин, наследники, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Этика. К Никомаху

Книга I

[О благе и блаженстве. Начало учения о добродетелях]

Начало учения о добродетелях]

§ 1. Всякое искусство и всякая наука, а также и деятельность и намерение, стремятся к известному благу; поэтому благо хорошо определили так: оно есть то, к чему все стремится. Оказывается, однако, различие целей: они – частью деятельности, частью – независимые от них предметы. В тех случаях, где есть помимо деятельности цель, там предмет ценнее самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия, и искусства, и науки: цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного – судно, стратегии – победа, экономии – богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи, подчинено уходу за лошадьми точно так же, как все, относящееся к войне, подчинено стратегии (подобное же подчинение существует и в других областях), – во всех этих случаях наиболее архитектонические [то есть общие и важные] цели должны быть предпочтены целям, им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым. Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же, помимо последней, в чем-либо ином, как например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области, осуществимой деятельностью, к которой мы стремимся ради нее самой, а к другим целям лишь ради нее, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного (ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд и наше стремление стало бы пустым и тщетным), то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание его имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки, ясно видящие цель, достигнем желаемого? Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как например, стратегия, экономия, риторика.

Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же, помимо последней, в чем-либо ином, как например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области, осуществимой деятельностью, к которой мы стремимся ради нее самой, а к другим целям лишь ради нее, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного (ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд и наше стремление стало бы пустым и тщетным), то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание его имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки, ясно видящие цель, достигнем желаемого? Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как например, стратегия, экономия, риторика. Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки, заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным (по природе). Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред: некоторых погубило богатство, других – мужество.

Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки, заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным (по природе). Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред: некоторых погубило богатство, других – мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.

Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.

Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья; в каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьей; поэтому-то молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских, а политика именно занята ими и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их – не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму.

При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму.

§ 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается: в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собой: блаженство считается высшим благом как людьми необразованными, так и образованными, а под словом «блаженство» разумеют приятную жизнь и жизнь в довольстве. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся, и необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы: одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как например, к наслаждению, или богатству, или почету; другие считают его чем-то иным; часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе: больной видит его в здоровье, неимущий – в богатстве; люди, сознающие свое невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чем-то великом и им недоступном. А некоторые думают, что, помимо всех этих благ, существует «благо само по себе», в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно: достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различие методов – идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо поэтому Платон останавливался на этом затруднении и исследовал вопрос, какого метода следует держаться – ведущего ли от принципов, или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить: должен ли бег в стадиях совершаться по направлению к экспертам, назначающим награды, или же, напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода: частью известное нам, частью безусловно известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности; если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их; тот же, кто не имеет ни того, ни другого [то есть ни понятия, ни причины], пусть послушает Гесиода:

А некоторые думают, что, помимо всех этих благ, существует «благо само по себе», в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно: достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различие методов – идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо поэтому Платон останавливался на этом затруднении и исследовал вопрос, какого метода следует держаться – ведущего ли от принципов, или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить: должен ли бег в стадиях совершаться по направлению к экспертам, назначающим награды, или же, напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода: частью известное нам, частью безусловно известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности; если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их; тот же, кто не имеет ни того, ни другого [то есть ни понятия, ни причины], пусть послушает Гесиода:

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 . ..99

..99

Об этике Аристотеля

Введение

Никомахова этика, Наиболее важное исследование Аристотеля о личной морали и целях человеческой жизни на протяжении многих веков было широко читаемой и влиятельной книгой. Хотя она была написана более 2000 лет назад, она предлагает современному читателю много ценных сведений о человеческих потребностях и поведении. Среди ее наиболее выдающихся особенностей — утверждение Аристотеля о том, что не существует известных абсолютных моральных стандартов и что любая этическая теория должна частично основываться на понимании психологии и прочно основываться на реалиях человеческой природы и повседневной жизни. Кроме того, книга ярко отражает достижения Аристотеля в других областях философии и является хорошим примером его аналитического метода, который следует считать конечной основой всех современных научных исследований.

Люди существенно не изменились за многие годы, прошедшие с тех пор, как Аристотель впервые прочитал лекции по этике в лицее в Афинах. Человеческие типы и проблемы, которые он обсуждает, знакомы каждому. Предлагаемые им правила поведения и объяснения добродетели и добра могут помочь современному человеку достичь более полного и удовлетворительного понимания своих обязанностей как члена общества и цели своего существования. Только ради этого стоит прочитать книгу Аристотеля.

Человеческие типы и проблемы, которые он обсуждает, знакомы каждому. Предлагаемые им правила поведения и объяснения добродетели и добра могут помочь современному человеку достичь более полного и удовлетворительного понимания своих обязанностей как члена общества и цели своего существования. Только ради этого стоит прочитать книгу Аристотеля.

Основные положения этической философии Аристотеля

- Высшее благо и цель, к которой направлена вся человеческая деятельность, есть счастье, которое можно определить как непрерывное созерцание вечной и всеобщей истины.

- Счастье достигается добродетельной жизнью и развитием разума и способности к теоретической мудрости. Для этого требуется достаточное количество внешних благ, чтобы обеспечить здоровье, досуг и возможность добродетельного действия.

- Нравственная добродетель — это относительное среднее между крайностями избытка и недостатка, и вообще нравственная жизнь — это жизнь умеренности во всем, кроме добродетели.

Ни один человеческий аппетит или желание не являются плохими, если они контролируются разумом в соответствии с моральным принципом. Моральная добродетель достигается сочетанием знаний, привыкания и самодисциплины.

Ни один человеческий аппетит или желание не являются плохими, если они контролируются разумом в соответствии с моральным принципом. Моральная добродетель достигается сочетанием знаний, привыкания и самодисциплины. - Добродетельные действия требуют сознательного выбора и моральной цели или мотивации. Человек несет личную моральную ответственность за свои действия.

- Моральная добродетель не может быть достигнута абстрактно — она требует нравственных действий в социальной среде. Этика и политика тесно связаны, ибо политика — это наука о создании общества, в котором люди могут жить хорошей жизнью и полностью развивать свой потенциал.

Субъекты Никомаховой этики

Книга I, гл. 1-3: Природа этики и методы изучения этики.

Книга I, гл. 4-12: Обсуждение счастья и добра как целей человеческой жизни.

Книга II, гл. 1-4: Обсуждение нравственной добродетели.

Книга II, гл. 5-9: Доктрина среднего.

Книга III, гл. 1-5: Моральная цель и моральная ответственность.

Книга III, гл. 6-12 и Книга IV: Обсуждение конкретных моральных добродетелей.

Книга V: Обсуждение справедливости.

Книга VI: Интеллектуальные добродетели.

Книга VII: Воздержание и недержание.

Книги VIII и IX: Дружба.

Книга X, гл. 1-5: Дальнейшее обсуждение удовольствия.

Книга X, гл. 6-8: Счастье, конец человеческой жизни.

Книга X, гл. 9: Связь этики и политики.

Этика Аристотеля Джозефа В. Костерски

16 сентября 2009 г. Поскольку Джозеф Котерски является священником-иезуитом, а также академическим философом, я немного подозрительно слушал его записанные на пленку лекции, что у него может быть религиозный уклон. Но мои опасения были совершенно беспочвенны, так как Котерский оказался вполне профессиональным и беспристрастным. На самом деле он был настолько строгим и вдумчивым, что заставил меня задуматься о том, чтобы взять Аристотеля в качестве личного проводника к хорошей жизни, как я мог бы взять Сократа или Будду.

Котерский обсуждал связи Аристотеля с широким кругом других философов, от стоиков и эпикурейцев древности до Августина и Фомы Аквинского в христианской истории, до Ханны Арендт и Марты Нуссбаум в современном мире. В каждом случае он делал тщательные различия и был беспристрастен в своих суждениях.

Что мне больше всего импонирует в мысли Аристотеля и что подробно обсуждает Котерский, так это идея согласования своих мыслей и своих страстей, так что человек очищает свои страсти путем обдуманного выбора, а человек совершенствует свой выбор путем взращивания страстей. Эта целостность между мыслью и чувством предполагает более приземленную жизнь, чем более интеллектуальные подходы более поздних специалистов по этике, таких как Кант или Милль.

Один анекдот, рассказанный Котерски, лично меня озадачил. Обсуждая акцент Аристотеля на характере или добродетельных привычках, он сообщил, что его мать, находившаяся в доме престарелых с болезнью Альцгеймера, была охарактеризована ее опекунами как милая и приятная женщина. Он привел это как пример того, что характер выживает, даже когда разум и память нет. С моей собственной матерью в подобных обстоятельствах, с таким же стойким характером у меня была значительная пауза, чтобы подумать о силе характера.

Он привел это как пример того, что характер выживает, даже когда разум и память нет. С моей собственной матерью в подобных обстоятельствах, с таким же стойким характером у меня была значительная пауза, чтобы подумать о силе характера.

- аудиофилософия

Дан

311 отзывов3 последователя

4 января 2022 г. Заметки, которые я взял:

• Цель и счастье

• Нравственное совершенство, добродетель, справедливость и умеренность (без крайностей)

• Мужество , смелость и трусость

• Привычка выбирать — трудно приобрести, но станет второй натурой, станет приятной

Было бы интересно сравнить с этикой добродетели Конфуция.

• Дао (道) — кстати, в самый раз (без крайностей)

• Акцент на ритуале, действии и воплощении

- философия этики великие курсы

Аднан

381 отзыв102 последователя

20 июня 2021 г. В этой книге делается попытка обобщить теорию этики и морали Артистотеля. Как и все традиционные моральные теории, Аристотель основывает свою теорию человеческого поведения на стремлении к счастью — самом низком и самом простом, но и самом глубоком желании человека. Автор начинает книгу с краткого изложения жизни и философии Аристотеля, затем обращается к отклонениям от сократовской (платоновской) мысли и соглашается с сократической (теперь сократической) мыслью. Аристотель — один из тех философов, чья этика является также моральной философией. (Моральная философия — это наука о счастье: как люди должны жить, чтобы быть счастливыми; какая жизнь считается хорошей; как добиться максимального благополучия в этой жизни. Этика — это наука о традициях и обычаях, которые увеличивают благополучие общества и способствовать лучшему обществу.Философы, которые думают, что хорошая жизнь ведет к хорошему обществу, имеют интегрированную, часто объединенную, моральную философию и этику.)

Как и все традиционные моральные теории, Аристотель основывает свою теорию человеческого поведения на стремлении к счастью — самом низком и самом простом, но и самом глубоком желании человека. Автор начинает книгу с краткого изложения жизни и философии Аристотеля, затем обращается к отклонениям от сократовской (платоновской) мысли и соглашается с сократической (теперь сократической) мыслью. Аристотель — один из тех философов, чья этика является также моральной философией. (Моральная философия — это наука о счастье: как люди должны жить, чтобы быть счастливыми; какая жизнь считается хорошей; как добиться максимального благополучия в этой жизни. Этика — это наука о традициях и обычаях, которые увеличивают благополучие общества и способствовать лучшему обществу.Философы, которые думают, что хорошая жизнь ведет к хорошему обществу, имеют интегрированную, часто объединенную, моральную философию и этику.)

Моральная философия Аристотеля состоит из пяти частей. Я обращусь к каждому. Во-первых, Аристотель мог бы быть последним человеком на Земле, которого мы бы назвали традиционным. Но его философия чрезвычайно традиционна в философском смысле. Его этика и моральная философия ориентированы на простого человека. И в своих произведениях он стремится помочь нам жить лучше, и не уходит в дальние отступления, пытаясь сделать поправку на экстремальные условия (этика военного времени, как может быть счастлив тяжело искалеченный человек, может ли человек должен быть нравственным и т. д.).

Но его философия чрезвычайно традиционна в философском смысле. Его этика и моральная философия ориентированы на простого человека. И в своих произведениях он стремится помочь нам жить лучше, и не уходит в дальние отступления, пытаясь сделать поправку на экстремальные условия (этика военного времени, как может быть счастлив тяжело искалеченный человек, может ли человек должен быть нравственным и т. д.).

Пять наиболее важных идей этики Аристотеля таковы: (1) Чтобы быть нравственным (в данном случае счастливым), нужно стремиться к добру и избегать зла; (2) высшим благотворным действием является мысль; (3) Добродетель — это средство между крайностями; (4) Хорошая жизнь — это жизнь, достойная подражания; (5) Упражнения — единственный путь к совершенству человека. Давайте разделим эти идеи.

(1) Как напоминает нам Сократ, тот, кто преследует зло, будет наказан прежде всего своей совестью, а тот, кто делает добро, получит удовлетворение от собственного чувства добродетели-достижения. Но здесь Аристотель отличается от Сократа тем, что Сократ смешивает добродетель со знанием: всякое зло делается по неведению, но не всякое добро делается по знанию. Мы понимаем у Сократа, что знание необходимо для последовательной морали. Аристотель соглашается со вторым пунктом, подчеркивая, что часто делать добро без знания не обязательно является добродетельным действием (например, предположим, что я толкаю вас из-за обиды, но толкание вас отталкивает вас от мчащегося велосипеда). Но Аристотель не разделяет убеждений Сократа в первом предложении: кто-то может действовать злонамеренно, зная об ошибочности своих действий, и утверждать, что это происходит потому, что он на самом деле не понимает, что сделает его счастливым, в конечном итоге подорвет все наши моральные принципы. действия, поскольку мы не можем знать о пути к нашему окончательному счастью. Такого рода знания далеки и не всегда доступны для нас.

Но здесь Аристотель отличается от Сократа тем, что Сократ смешивает добродетель со знанием: всякое зло делается по неведению, но не всякое добро делается по знанию. Мы понимаем у Сократа, что знание необходимо для последовательной морали. Аристотель соглашается со вторым пунктом, подчеркивая, что часто делать добро без знания не обязательно является добродетельным действием (например, предположим, что я толкаю вас из-за обиды, но толкание вас отталкивает вас от мчащегося велосипеда). Но Аристотель не разделяет убеждений Сократа в первом предложении: кто-то может действовать злонамеренно, зная об ошибочности своих действий, и утверждать, что это происходит потому, что он на самом деле не понимает, что сделает его счастливым, в конечном итоге подорвет все наши моральные принципы. действия, поскольку мы не можем знать о пути к нашему окончательному счастью. Такого рода знания далеки и не всегда доступны для нас.

(2) Тогда как мы можем знать, что хорошо, а что плохо, чтобы стремиться к этому? Мыслью, и только мыслью. Мышление, особенно если мы привыкаем к нему, и если оно было критическим и информированным, является единственным путем к знанию. Здесь Аристотель также отличается от диалога Платона тем, что ко всему знанию можно получить доступ через мысль. Он считает, что эмпирические сенсорные знания необходимы для нашего понимания мира. Это утверждение так же метафизично, как и утверждение Платона. Одно только мышление, без опыта, может лишь так далеко зайти в мир, и потому необходим эмпиризм. Нужно рискнуть в мире и попробовать новые вещи, чтобы понять основные механизмы мира. Мысль — это высший путь к доброжелательности, потому что, как мы объясняли ранее, без реального понимания того, почему какое-либо действие является хорошим или плохим, невозможно постоянно быть хорошим. Нужно думать обо всех вещах, чтобы понять, принесут ли они ему счастье или нет. Импульсивного действия будет недостаточно, равно как и чрезмерного размышления.

Мышление, особенно если мы привыкаем к нему, и если оно было критическим и информированным, является единственным путем к знанию. Здесь Аристотель также отличается от диалога Платона тем, что ко всему знанию можно получить доступ через мысль. Он считает, что эмпирические сенсорные знания необходимы для нашего понимания мира. Это утверждение так же метафизично, как и утверждение Платона. Одно только мышление, без опыта, может лишь так далеко зайти в мир, и потому необходим эмпиризм. Нужно рискнуть в мире и попробовать новые вещи, чтобы понять основные механизмы мира. Мысль — это высший путь к доброжелательности, потому что, как мы объясняли ранее, без реального понимания того, почему какое-либо действие является хорошим или плохим, невозможно постоянно быть хорошим. Нужно думать обо всех вещах, чтобы понять, принесут ли они ему счастье или нет. Импульсивного действия будет недостаточно, равно как и чрезмерного размышления.

(3) Все мы знаем, что вода необходима для жизни. Но выпивать 9 литров воды в день определенно небезопасно. Есть золотая середина. Отказ от питья воды (полное обезвоживание) и употребление слишком большого количества воды (водная интоксикация) смертельны, а среднее значение (от 0,5 до 1 галлона в день) является золотой серединой. То же самое касается любого поведения. Иногда ребенок может не знать об опасностях обращения со змеями — такой ребенок не смелый, а безрассудный. Сильный и способный человек, который видит, как на его друзей нападают, ничего не делая, несмотря на то, что он может помочь и хочет помочь, тоже не мужественен, а труслив. Середина — храбрость в мужестве: точно знать опасность любых таких действий и действовать, когда это уместно и после тщательных размышлений. И аналогично для остальных поведений. Это вычислительный и аналитический подход к этике в его Евдемианской этике, под который подпадают все действия. Конечно, ошибочно сводить любую крайность к среднему, и Аристотель указывает на случай прелюбодеяния: Прелюбодеяние есть среднее, к каким двум крайностям? Прелюбодеяние само по себе является крайностью, и это класс проблем, которых следует опасаться при анализе этики любого действия.

Есть золотая середина. Отказ от питья воды (полное обезвоживание) и употребление слишком большого количества воды (водная интоксикация) смертельны, а среднее значение (от 0,5 до 1 галлона в день) является золотой серединой. То же самое касается любого поведения. Иногда ребенок может не знать об опасностях обращения со змеями — такой ребенок не смелый, а безрассудный. Сильный и способный человек, который видит, как на его друзей нападают, ничего не делая, несмотря на то, что он может помочь и хочет помочь, тоже не мужественен, а труслив. Середина — храбрость в мужестве: точно знать опасность любых таких действий и действовать, когда это уместно и после тщательных размышлений. И аналогично для остальных поведений. Это вычислительный и аналитический подход к этике в его Евдемианской этике, под который подпадают все действия. Конечно, ошибочно сводить любую крайность к среднему, и Аристотель указывает на случай прелюбодеяния: Прелюбодеяние есть среднее, к каким двум крайностям? Прелюбодеяние само по себе является крайностью, и это класс проблем, которых следует опасаться при анализе этики любого действия.

(4) Хорошая жизнь — это жизнь, достойная подражания. Это лежит в основе аристотелевского определения благополучия. Но кто оценивает, какая жизнь достойна подражания? Общество или сверстники? Аристотель верит в относительную рациональность людей в обществе, но этот вопрос глубоко субъективен и в некотором смысле объективен. Это субъективно в том смысле, что для нас не все жизни достойны подражания. Для многих ученых Карл Маркс является высшим социальным академиком, сочетающим научную работу с активизмом, чтобы изменить мир, который находится в рамках его теорий. Но, в отличие от профессоров литературы и социологов, многие философы и экономисты признают Маркса мошенником. Так стоит ли жить его жизнью? Точно так же большинство физиков хотели бы такой блестящей карьеры, как у Альберта Эйнштейна, но в глазах феминисток (или, по крайней мере, согласно их заявлениям) он — свинья-мужчина-шовинист, и Дик Фейнман тоже. Итак, какие виды жизни достойны подражания? Это вопрос нашего внутреннего выбора: именно тех людей, которых мы хотим считать образцами для подражания и идолами для подражания, мы воспринимаем их жизни, несмотря на все их трудности, как жизни, достойные подражания. Это субъективный смысл такого правила. Но важен и объективный смысл: Люди, жившие во имя таких идеалов, как Сократ, Иисус и Эмерсон, — это люди, отстаивавшие и жившие универсальными нравственными идеалами, и эти идеалы: Поиски истины, добра, красоты повсеместно восхищался. Жизнь, достойная того, чтобы жить, как субъективно (детали реальной жизни и достижения), так и объективно (воплощение универсальных идеалов) заставляет нас подражать их жизни. Отголоски этого мы видим и у Ницше, в человеке, который вопреки вечным страданиям и невзгодам все же выбирает жизнь, и у Камю, в человеке, который выбирает считать свою жизнь хорошей и достойной независимо от обстоятельств; высший оптимизм перед лицом безжалостной вечной посредственности и усталости.

Это субъективный смысл такого правила. Но важен и объективный смысл: Люди, жившие во имя таких идеалов, как Сократ, Иисус и Эмерсон, — это люди, отстаивавшие и жившие универсальными нравственными идеалами, и эти идеалы: Поиски истины, добра, красоты повсеместно восхищался. Жизнь, достойная того, чтобы жить, как субъективно (детали реальной жизни и достижения), так и объективно (воплощение универсальных идеалов) заставляет нас подражать их жизни. Отголоски этого мы видим и у Ницше, в человеке, который вопреки вечным страданиям и невзгодам все же выбирает жизнь, и у Камю, в человеке, который выбирает считать свою жизнь хорошей и достойной независимо от обстоятельств; высший оптимизм перед лицом безжалостной вечной посредственности и усталости.

(5) Наконец, когда знание добра проверено и известно, как достичь такого добра. Здесь Аристотель указывает на привычку и ее использование, чтобы привить себе хорошие поступки. Ибо действия отличаются от намерений. Мы все можем стремиться быть хорошими людьми, как напоминает нам Адам Смит в своей «Теории нравственных чувств», но хороший человек благодетелен; он действует согласно своим намерениям. И это краеугольный камень моральной ценности: воспитывать себя в добродетели, наказывать и вознаграждать себя; на самом деле, чтобы настроить себя, чтобы достичь состояния хорошего поведения. Сделать хорошее поведение привычкой, чтобы достичь счастья. И, конечно, мы знаем, что привычки очень трудно приобрести и поддерживать, но нужно также иметь в виду необходимость делать поправку на все эти вещи. Чтобы знать, что хорошо, а затем попытаться сделать это привычкой.

И это краеугольный камень моральной ценности: воспитывать себя в добродетели, наказывать и вознаграждать себя; на самом деле, чтобы настроить себя, чтобы достичь состояния хорошего поведения. Сделать хорошее поведение привычкой, чтобы достичь счастья. И, конечно, мы знаем, что привычки очень трудно приобрести и поддерживать, но нужно также иметь в виду необходимость делать поправку на все эти вещи. Чтобы знать, что хорошо, а затем попытаться сделать это привычкой.

И я надеюсь, что в этих пяти основных доктринах я хорошо обобщил этику Аристотеля.

- a-secret-delights c-audible y-2021

Michael

419 отзывов27 подписчиков

9 января 2021 г. Это разочаровало. Большая часть этого была похожа на серию проповедей о том, как мы должны действовать и реагировать на идеи Аристотеля, что неуместно для серии «Великие курсы». Отец Костерский, казалось, не мог описать идеи Аристотеля, не сравнивая и не противопоставляя их своим собственным идеям о Боге, творении и грехе, что, опять же, неуместно в серии «Большие курсы». Он часто рассказывал личные истории или описывал других авторов и мыслителей, чтобы рассказать о своих личных ценностях. Я хотел узнать об Аристотеле.

Он часто рассказывал личные истории или описывал других авторов и мыслителей, чтобы рассказать о своих личных ценностях. Я хотел узнать об Аристотеле.

Мне тоже не особо понравился его покровительственный голос, что, вероятно, является личным вкусом, но это мой личный вкус.

Сара

116 отзывов42 подписчика

21 ноября 2017 г.Приятно знать, что у Аристотеля были такие взгляды.

Хорошая книга.. заставила меня переосмыслить многие аспекты моей жизни!

- готово

C.A. Серый

Автор 24 книги454 подписчика

26 июня 2022 г. Я определенно получил бы больше от этого, если бы я взял его как курс и фактически был вынужден учиться и медитировать на предпосылках. Большинство выводов, которые я смог почерпнуть из поверхностного слушания во время многозадачности, казались довольно очевидными. Тем не менее, способ, которым профессор излагал идеи Аристотеля по каждому заданному предмету, казалось, удалял всю «шероховатость» из предметов, что, как я полагаю, и есть философия. намеревался сделать. Особенно интересными мне показались лекции о природе дружбы и разных типах друзей.

намеревался сделать. Особенно интересными мне показались лекции о природе дружбы и разных типах друзей.

Тимо

105 отзывов6 подписчиков

17 января 2018 г.В основном используется, чтобы освежить в памяти книгу, которую я читал дюжину лет назад. Я бы сказал, что курс был «ммм», ни горячим, ни холодным. Были моменты, когда я чувствовал, что христианская вера лектора несколько повлияла на его выступление. Но в целом это была достойная презентация, дающая вам широкое представление о книге Аристотеля.

- 2018 г. для чтения

15 декабря 2021 г.

Прочитал большую часть для моей диссертации. Есть над чем подумать, и очень эффективно, если это прикладная практичность. Phronesis — это первый шаг к Eudaimonia и, вероятно, самый трудный шаг, требующий много самоанализа и объективной оценки своего поведения.

4/5 звезд

16 августа 2017 г.

Близко к моему определению дружбы и любви. Все остальное в порядке, но я не так сильно подключаюсь. И с некоторыми я тоже не согласен.

Все остальное в порядке, но я не так сильно подключаюсь. И с некоторыми я тоже не согласен.

- меняет жизнь

26 марта 2019 г.

Отличное объяснение, контекст и связи, относящиеся к этике Аристотеля (прочитайте вместе).

Миа Цюй

19 отзывов3 подписчика

3 января 2020 г.Иногда было сухо, но в целом я нашел идеи очень интересными! Я очень мало знаю об Аристотеле с самого начала и определенно многому научился в конце.

Шон

53 отзыва2 подписчика

27 апреля 2021 г.Общий обзор и обзор всех книг по этике Аристотеля. Пора читать книги подробно.

19 сентября 2009 г.

Отец Котерский разумно и убедительно излагает «Этику» Аристотеля. Аристотель говорит, что мы ищем добра, которое является некоторой формой счастья, но поясняет, что «добро» — это нечто большее, чем непосредственное удовольствие. Счастье — это жить добродетельной жизнью, которая обычно использует разум для регулирования наших страстей, чтобы мы стремились (в зависимости от обстоятельств) к среднему (добродетель) и избегали крайностей (порок). С этой точки зрения Аристотель не отрицает страсти, но продвигает точку зрения, которая ставит их под контроль разума. Все это достаточно хорошо. Тем не менее, в этой презентации Аристотель создает ходячего рационалиста, который полностью контролирует то, что происходит внутри, и принимает правильное решение правильным образом в нужное время. Такая внутренняя гармония (и контроль) проявляется и в гражданском обществе (Политике), где рациональное контролирует иррациональное. Гражданская гармония наступит, если разумным людям (живущим добродетельной жизнью) будет предоставлен контроль. Аристотель слишком доверяет разуму и слишком уверен в том, что разумный человек может или откажется от субъективного стремления в ущерб целому. Гармония — это не результат призывов к людям быть разумными, а результат условий равенства, которые позволяют уравновешивающей силе сдерживать такое экстремальное поведение. Аристотель видит связь между справедливостью и равенством (которое является средним), но не развивает его значения: В конце концов, именно сила сдерживает чрезмерное поведение, а не призывы быть разумным и добродетельным.

С этой точки зрения Аристотель не отрицает страсти, но продвигает точку зрения, которая ставит их под контроль разума. Все это достаточно хорошо. Тем не менее, в этой презентации Аристотель создает ходячего рационалиста, который полностью контролирует то, что происходит внутри, и принимает правильное решение правильным образом в нужное время. Такая внутренняя гармония (и контроль) проявляется и в гражданском обществе (Политике), где рациональное контролирует иррациональное. Гражданская гармония наступит, если разумным людям (живущим добродетельной жизнью) будет предоставлен контроль. Аристотель слишком доверяет разуму и слишком уверен в том, что разумный человек может или откажется от субъективного стремления в ущерб целому. Гармония — это не результат призывов к людям быть разумными, а результат условий равенства, которые позволяют уравновешивающей силе сдерживать такое экстремальное поведение. Аристотель видит связь между справедливостью и равенством (которое является средним), но не развивает его значения: В конце концов, именно сила сдерживает чрезмерное поведение, а не призывы быть разумным и добродетельным.

Джим. смысл»), которые помогают прояснить, что значит быть счастливым. Быть счастливым — это то же самое, что найти счастье в жизни? Может ли человек быть счастлив без нравственных добродетелей (этики)? Как и во всей философии, вопросы часто важнее ответов.

Для Аристотеля счастье — это цель человеческой жизни, потому что это цель, которая самодостаточна и желательна сама по себе. Она состоит в добродетельной жизни при условии, что в качестве необходимых минимальных условий присутствуют определенные материальные условия, в том числе здоровье, достаточное богатство, чтобы жить самостоятельно и не тратиться на выживание, и хорошая репутация. Но, может быть, истинное счастье (эвдемония… действительно прекрасное слово) заключается скорее в стремлении, чем в реализации… в конце концов, откуда вы вообще знаете, что «вы там»? Удовлетворение от осознания того, что вы живете морально хорошей, приятной и полноценной жизнью, может быть настоящим смыслом счастья.

Мой последний вывод из заключительной лекции (лекция 12), в которой о. Котерский утверждает: «Действия имеют свои последствия, и мы должны взять на себя ответственность за них, взращивая (хорошие) привычки по личному выбору. Такое взращивание само по себе , обеспечить счастье, которое является конечной целью нашей жизни».

Я обнаружил, что курс представляет собой стимулирующее введение в Аристотеля, к которому нужно будет вернуться… некоторые привычки усваиваются медленнее, чем другие.

- тгк

26.04.2016

Это была не одна из лучших лекций Великого курса, так как учитель сделал много очень субъективных утверждений об Аристотеле, философии и религии. В лекции Джозеф как бы перескакивал, на мой взгляд, слишком много, с предметами и философами и сильно отклонялся от темы Аристотеля. Хотя мне не понравилось, как это было представлено, я смог извлечь из этого кое-что. Мне нужно будет прочитать некоторые материалы, рекомендованные лектором, чтобы узнать больше.

Если вы ищете лекцию об Аристотеле, его жизни и философии (как и я), то это не очень хорошая лекция. Если вам просто нужна хорошая лекция на тему философии и этики с некоторыми субъективными точками зрения, несколько сосредоточенными вокруг Аристотеля, то эта лекция может вам понравиться.

- отличные курсы документальной литературы для чтения в 2016 году

Ларри

79 отзывов2 подписчика

23 июля 2016 г.Я обнаружил, что многие великие люди находились под влиянием Аристотеля: более.

Из этих лекций я понял, что мы должны делать что-то по правильной причине. Соблюдайте законы не из-за наказания, а потому что это помогает обществу, в котором вы живете.

- документальная литература

28 сентября 2016 г.

Не могу сказать, что теперь я действительно знаю намного больше, чем в начале. Это краткий курс, который на самом деле служит лишь введением в Аристотеля и аристотелевскую философию.