Новая география мира по Эратосфену (III-II вв. до н.э.)

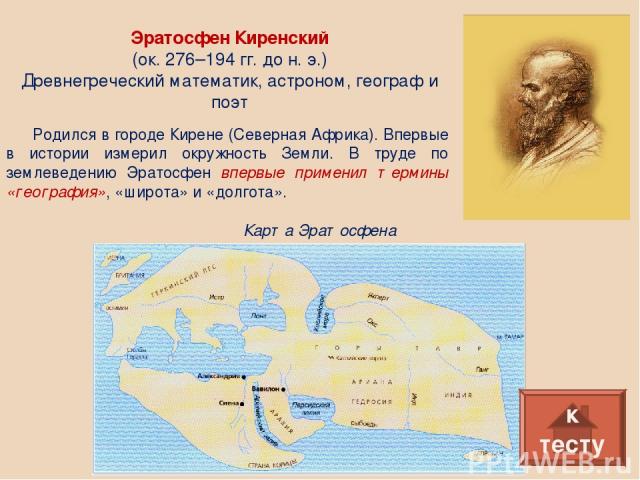

В очередном историко-географическом очерке действительного члена РГО, профессора Валерия Путенихина рассматриваются воззрения выдающегося античного географа Эратосфена. К сожалению, на своей карте мира он представил искаженную картину Северной Евразии, изобразив, согласно сведениям Патрокла, Каспийское море в виде залива Северного океана.

Эратосфен из Кирены ( 275-195 гг. до н.э.), города в Северной Африке, ученик библиографа и поэта Каллимаха, был не только греческим географом-картографом, но и астрономом, математиком, филологом.

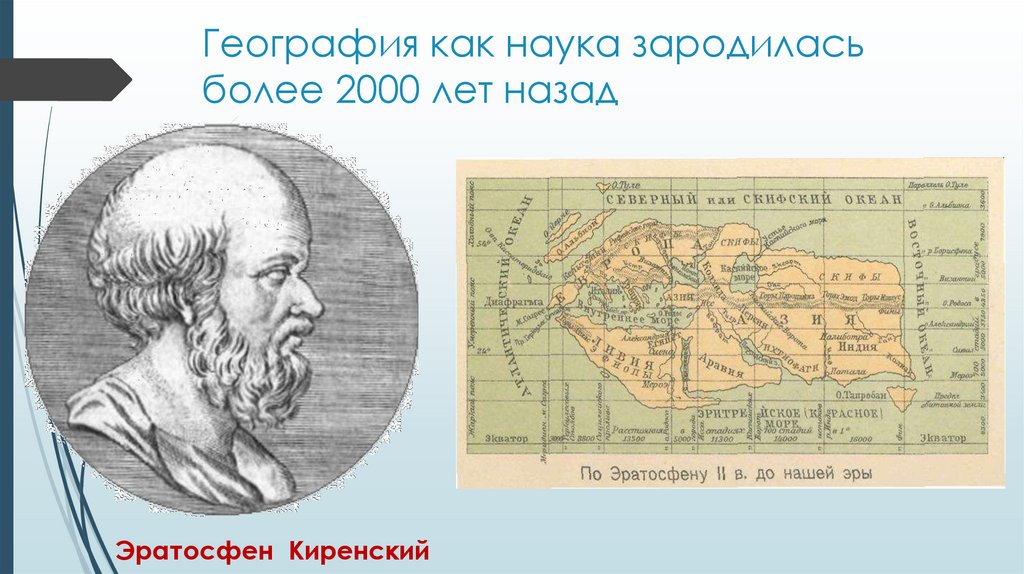

Считается, что именно он выделил ту область знаний, которую сейчас мы называем «географией». Данный термин был использован им вместо употреблявшихся ранее «периплов» и «периегез» (но «отцом географии» называют Страбона, жившего два века спустя). От крупнейшего произведения Эратосфена под названием «Географика» сохранились только небольшие отрывки.

Эратосфен подробно рассмотрел историю развития географических идей, очистил землеведение от мифов и легенд, впервые рассчитал основные параметры земного шара, близкие к современным! Трактат сопровождался картой мира, на которой были нанесены параллели и меридианы. На основе ошибочных заключений Патрокла (см. очерк о нем) Эратосфен на своей карте изобразил Каспийское море в виде залива Северного Ледовитого океана. Предполагается, что у Эратосфена Каспий соединялся с океаном длинным и узким проливом, в отличие от последующих изображений, когда залив стал коротким, и Северный океан вплотную «приблизился» к известной части Евразии. Форма и размеры Каспийского моря – вытянутого с севера на юг (извл. 4, 5) – были более близки к истине, чем, например, у Геродота (у которого оно вытянуто с запада на восток) и даже у своих последователей, например у Страбона (его Каспий – овальной формы).

Карта мира по Эратосфену (реконструкция Л.А. Ельницкого, 1961)

Современный урало-поволжский регион «располагался» у Эратосфена по обеим сторонам длинного пролива; здесь у него были обозначены места проживания скифов, на крайнем севере – гипербореев, а где-то к западу от пролива и берега Каспия он, видимо, помещал «скифскую пустыню» (извл. 1-3, 5).

1-3, 5).

Авторитет Эратосфена как географа оказался столь велик, что представленная им общая схема Северной Евразии («Каспийский залив» внешнего океана с «впадающими» в него Оксом-Амударьей и Яксартом-Сырдарьей) в последующем была принята почти безоговорочно. В то время как после греко-македонских походов, путешествий Берды и Демодама (см. очерки о них), в античной географии севера земли, казалось бы, должен произойти качественный скачок вперед, в ней наметился странный регресс.

Извлечения:

«Географика» (фрагменты)

Извл. 1 (I). Упоминается «пустыня Скифская» (Античная география, 1953, с. 91, излож. Б. Дитмара).

Извл. 2 (I). По сообщению географа Страбона (I в. до н.э. – I в. н.э.), Эратосфен упрекает Геродота за то, что он «называет гипербореями тот народ, у которого Борей вовсе не дует», так как здесь должен разуметься «народ, обитающий на крайнем севере» (Алексеев, 2006, с. XXVIII, в ред. М.П. Алексеева).

XXVIII, в ред. М.П. Алексеева).

Извл. 3 (III). «Направляясь же от Амиса к экваториальному востоку, мы прежде всего встречаем Колхиду, потом узкий [сухопутный] проход, который ведет к морю Гирканскому [Каспийскому], а вслед за этим [лежит] дорога в Бактрию и к скифам, живущим на другой стороне ее [к северу от Сырдарьи на территории Казахстана], причем горы [Центральной Азии] остаются направо от дороги» (Античная география, 1953, с. 97, в ред. Б. Дитмара).

Извл. 4 (III). Страбон в «Географии» (XI, 6, 1): «Согласно Эратосфену, известный грекам путь вокруг этого [Каспийского] моря вдоль [западных] берегов … составляет 5400 стадий, а вдоль [восточных] берегов … вплоть до устья реки Окса [Амударьи] – 4800 стадий, а оттуда до Иаксарта [Сырдарьи] – 2400» (Страбон, 2004, с. 309, пер. Г.А. Стратановского).

Извл. 5 (карта). На карте Эратосфена на северо-востоке Азии было изображено «Каспийское море», соединявшееся с «Северным морем»; другие обозначения на карте: впадающие в Каспий с востока «Яксарт [Сырдарья]» и «Окс [Амударья]», «Скифы [азиатские – по восточную сторону пролива]», «Массагеты [в среднем течении Яксарта]» (Античная география, 1953, с. 86, реконстр. М.С. Боднарского).

86, реконстр. М.С. Боднарского).

Путенихин В.П. В сердце Евразии (природа Урало-Поволжья в известиях древних писателей, ученых и путешественников). – Уфа: Китап, 2013. – 280 с. (Эратосфен – с. 122-124).

Северные страны в географических сочинениях Эратосфена и его последователей

Принятое Аристотелем и развитое Дикеархом учение о шарообразности Земли,[1] географические открытия, сделанные во время походов Александра Македонского, а также предприятия Питея из Массалии и Патрокла, описанные выше, подготовили почву для нового представления о мире. Это представление обладало принципиальными отличиями от того, какое возникло в древнеионийской науке, на основании недостаточного (но все же довольно значительного) реального географического материала, окрашенного к тому же в мифологические тона, и которое было донесено без сколько‑нибудь серьезных изменений до эпохи эллинизма.

Суммировал и формулировал все эти новые данные Эратосфен (284-194 г. до н. э.), весьма разносторонний ученый, проявлявший свои способности как в области наук, так и в поэзии, бывший при Птолемее III Эвергете хранителем знаменитой Александрийской библиотеки. Своему сочинению, которому суждено было стать фундаментом новой географической науки, основывавшейся на теории шарообразности Земли, он придал впервые название «География» (Γεωγραφιχά, или Γεωγραφούμενα), воспринятое и его последователями.

до н. э.), весьма разносторонний ученый, проявлявший свои способности как в области наук, так и в поэзии, бывший при Птолемее III Эвергете хранителем знаменитой Александрийской библиотеки. Своему сочинению, которому суждено было стать фундаментом новой географической науки, основывавшейся на теории шарообразности Земли, он придал впервые название «География» (Γεωγραφιχά, или Γεωγραφούμενα), воспринятое и его последователями.

Эратосфен провозгласил необходимость коренного исправления древнеионийской карты мира, впрочем, уже и до него подвергшейся исправлениям со стороны Дамаста и других географов. Но Эратосфен считал необходимым начать с установления размеров обитаемой Земли, для чего ему прежде всего необходимо было определить величину земного меридиана или измерить земную окружность.

Способы этого измерения он изложил в сочинении «Об измерении Земли» (Περί τής άναμητρήσεως τής γής).

Способы этого измерения он изложил в сочинении «Об измерении Земли» (Περί τής άναμητρήσεως τής γής).Попытки измерения Земли, с тех пор как была доказана ее шарообразность, производились не раз. На одну или некоторые из них указывает Аристотель,[3] упоминая о некиих ученых, пришедших к заключению, что земная окружность равняется 400 000 стадиям.[4] В больших подробностях известно измерение Земли, произведенное учеником Аристотеля — Дикеархом на рубеже IV‑III столетий до н. э., в результате которого земная окружность была определена в 300 000 стадий. Дикеарх воспользовался расстоянием между Сиеной в Верхнем Египте и Лисимахией на Геллеспонте; расстояние между этими двумя пунктами, находившимися, по его мнению, на одном меридиане, причем первый из них лежал, как считалось, на тропике, было исчислено им в 20 000 стадий. Расстояние это на земном меридиане соответствовало, по мнению тогдашних астрономов, 1/15 небесного меридиана.

Эратосфен же принял за 1/50 земного меридиана расстояние между Сиеной и Александрией, равное 5000 стадиям; свои астрономические измерения он производил с помощью солнечных часов, давших ему соотношение тени, отбрасываемой гномоном в Александрии в день летнего солнцестояния, и длины небесного меридиана, равное 1/50.

Определив затем длину и ширину обитаемой Земли, Эратосфен определил искомое им соотношение между размерами обитаемой Земли (эйкумены) и всего земного шара. За ширину обитаемой Земли им было принято расстояние от о. Мероэ на юге Египта до о. Туле на севере Скифии, т. е. от 18° сев. широты и до полярного круга. Расстояние это было признано равным 38 000 стадиев,[6] тогда как длина обитаемой Земли от западной оконечности Европы, за которую был признан о. Уксисама, и до восточной оконечности Индии оказалось равной 78 000 стадиев, т. е. составляющей лишь около 1/3 родосской параллели, относительно которой было произведено это измерение. Вследствие этого Эратосфен признал обитаемую Землю островом в океане, занимающим лишь некоторую часть поверхности земного шара, и высказал предположение о множественности подобных обитаемых островов.

Он также отверг, как софизм, отрицание Геродотом гипербореев, допуская, может быть, и наличие антиподов в южном полушарии.[7]

Он также отверг, как софизм, отрицание Геродотом гипербореев, допуская, может быть, и наличие антиподов в южном полушарии.[7]Обитаемую Землю Эратосфен представлял себе в виде развернутого плаща — по крайней мере это сравнение употребляет неоднократно Страбон, видимо, со слов Эратосфена. Страбон замечает также, что план города Александрии имеет в основе своей такой же развернутый короткий македонский плащ (хламиду).[8] Плутарх прибавляет к этому,[9] что плащ, в форме которого был начертан план Александрии, представляется развернутым и полукруглым, со сходящимися по прямым линиям сторонами.

Эратосфен не только принимает Парменидово и Аристотелево деление Земли на обитаемые и необитаемые зоны, хотя практически южная необитаемая зона оказывается для него обитаемой чуть ли не до самого экватора, а на севере обитаемое пространство достигает о.

Туле, т. е. полярного круга, — он сохраняет также и древнеионийское деление на материки, высказывая, впрочем, подобно Геродоту, сомнения в практической целесообразности подобного разделения.[10]

Туле, т. е. полярного круга, — он сохраняет также и древнеионийское деление на материки, высказывая, впрочем, подобно Геродоту, сомнения в практической целесообразности подобного разделения.[10]Отмечает он также и условность разделения материков по рекам (Танаису и Нилу), равно как и по перешейкам, Кавказскому и Суэцкому, введенного, быть может, Аристотелем (см. выше). И то и другое разделение не основывается, по его мнению, на каких‑либо объективных границах.

Сам же Эратосфен делит вселенную различным образом и по различным признакам. Основное деление суши на две части — северную и южную — вслед за Дикеархом, делившим мир на две половины от Геракловых столпов до Индии, Эратосфен производит посредством так называемой диафрарш — линии, проведенной им по горным хребтам, открытым походами Александра и составляющим продолжение малоазийскрго Тавра.[11] Однако эта линия, проведенная по параллели о. Родоса, является для Эратосфена лишь одной из семи параллельных линий, проведенных им в долготном направлении через пункты, широта которых была ему известна.

По традиции, однако, через Аристотеля восходящей к древне-ионийскому делению мира на две части Средиземным морем и р. Фасисом, разделение обитаемой земли на северную и южную половины представляет и для Эратосфена значение несравненно большее, чем остальные его параллели. Он указывает на необходимость исправления прежней карты Азии в том смысле, что положение восточных горных хребтов, пересекающих материки в долготном направлении на старых картах, является чересчур северным,[12] вследствие чего, севернее, чем следовало бы, изображена и Индия, в действительности южной своей оконечностью лежащая на широте Мероэ.

Разделив мир параллельными линиями, проходящими через Мероэ, Сиену, Александрию, Родос, Геллеспонт, Борисфен и Туле, Эратосфен провел также несколько меридиональных линий: через Геракловы столпы, Карфаген, Александрию, Тапсак, Каспийские ворота и устье р. Инда. Кроме того, Эратосфен делил обитаемую землю на сфрагиды, которые, видимо, находились в некотором соответствии с перечисленными только что меридианами и параллелями.

Первая сфрагида обнимала Индию, вторая Ариану, третья Иран до р. Евфрата и т. д. Об остальных сфрагидах, равно как и об их общем числе, Страбон, к сожалению, не сообщает.

Первая сфрагида обнимала Индию, вторая Ариану, третья Иран до р. Евфрата и т. д. Об остальных сфрагидах, равно как и об их общем числе, Страбон, к сожалению, не сообщает.Из описания названных сфрагид, однако, явствует, что Эратосфен старался представить их себе в виде правильных геометрических фигур, отдавая этим дань стремлению к геометризации географических представлений, свойственному древнеионийской науке.

Индия имела у Эратосфена ромбоидальную форму, Ариана — форму правильного параллелограмма и т. д. Труднее было привести к правильным геометрическим очертаниям третью сфрагиду, ограниченную с юга Персидским заливом, а с запада р. Евфратом, не представлявшими собой прямых линий.[13]

Помимо введения в географию астрономических и математических мерок, Эратосфен подошел к этой области знания также и с исторической точки зрения. Из полемики с ним Страбона, которому подобный подход к науке остался совершенно непонятен, явствует, что Эратосфен пытался проследить постепенное расширение географических знаний, а также и эволюцию космологических представлений.

Эратосфен утверждает, будто эпизоды странствований Одиссея, мыслившиеся Гомеру где‑то в океане, локализовал в Западном Средиземноморье впервые лишь Гесиод, который отождествил со скифами и гомеровых гиппемолгов.[14] Далее, Эратосфен отмечал, что первоначально греки распространяли наименование Европы и Азии (а также и Ливии) лишь на те области, где они жили сами и которые были им известны в результате непосредственных впечатлений, и только лишь впоследствии эти наименования: распространились на малоизвестные и вовсе неизвестные части* соответствующих материков. И в данном случае Страбон обнаруживает свою резкую враждебность к исторической точке зрения (I, 4, 7) Эратосфена, не допуская, чтобы то или иное наименование прилагалось когда‑либо к части материка, а не к его целому.

.

.Эратосфен воспринял у Аристотеля его гидрологическую теорию и также полагал, будто моря вследствие речных наносов обречены на постепенное отступание и обмеление. Он согласился с Аристотелем и в том, что моря истекают одно в другое — Меотида течет в Понт, Понт — в Эгейское море; соответственно этому возрастают глубины морей. Наибольшие глубины ему известны были в Ионическом и Тирренском морях.[15] Он полагал также, что соединение морей между собой произошло вследствие напора скопившихся вод, которые разрывали перешейки — таково было, по его мнению, происхождение проливов — обоих Боспоров и Геракловых столпов. Он считал также, что Суэцкий перешеек образовался именно благодаря спаду средиземноморских вод вследствие прорыва Геракловых столпов и соединения Средиземного моря с Атлантическим океаном.[16] Он привлекает также в круг своих аргументов палеонтологические наблюдения — наличие раковин и других морских остатков на суше для доказательства своего тезиса о постепенном отступании моря.

Эратосфен, как мы видели, принял древнеионийскую точку зрения об общности океанов, подтвержденную для него наблюдениями Питея и других мореплавателей над регулярностью морских приливов и отливов. Скептицизм, высказанный на этот счет Геродотом и продолжавший существовать в других формах, в частности у Пс. Скилака, в отношении общности Эритрейского моря и Атлантики, не существовал для Эратосфена после наблюдений Питея и Патрокла, доказавших, как он полагал, наличие соединенных между собой морей на севере и на востоке обитаемого мира. На востоке Индии, за Гангом, где Эратосфен знал мыс Тамарос,[18] известный также Помпонию Меле (III, 67), наименование которого слышится, вероятно, в promontorium Samara у Орозия,[19] азиатский берег поворачивал к северо-западу и достигал Каспийского моря, вход в которое изображался в виде довольно узкого пролива, расширявшегося в глубину.[20]

Описание северного побережья Азии и в особенности описание берегов Каспийского моря Эратосфен производил, как уже было сказано, на основании данных Патрокла.

Наряду с Каспийским морем в качестве заливов океана им были описаны Персидский и Аравийский заливы, вливавшиеся из Южного океана, и как самый большой океанский залив было представлено Средиземное море.[21] В дальнейшем, при описании северных берегов Европы, Эратосфен широко использовал наблюдения и предположения Питея, ввиду чего и был строго раскритикован Страбоном, обладавшим в отношении берегов Кельтики и Британии значительно более точными и обстоятельными данными Цезаря и Друза. В частности, Страбон порицает Эратосфена за то, что, доверившись Питею, он изобразил южный берег Британии в четыре раза длинней, чем он был на самом деле, вследствие чего были сильно преувеличены общие размеры этого острова.

Наряду с Каспийским морем в качестве заливов океана им были описаны Персидский и Аравийский заливы, вливавшиеся из Южного океана, и как самый большой океанский залив было представлено Средиземное море.[21] В дальнейшем, при описании северных берегов Европы, Эратосфен широко использовал наблюдения и предположения Питея, ввиду чего и был строго раскритикован Страбоном, обладавшим в отношении берегов Кельтики и Британии значительно более точными и обстоятельными данными Цезаря и Друза. В частности, Страбон порицает Эратосфена за то, что, доверившись Питею, он изобразил южный берег Британии в четыре раза длинней, чем он был на самом деле, вследствие чего были сильно преувеличены общие размеры этого острова.Страбон протестует и против доверия Эратосфена к сообщениям Питея о северных берегах Европы к востоку от устья Рейна, указывая, что об этих странах в его время, после походов римских полководцев, не было известно ничего определенного. К сожалению, в нашем распоряжении очень мало данных для суждения об эратосфеновых описаниях внутренних областей северных стран и, в частности, стран Причерноморья.

Однако сохраненные преимущественно Страбоном, а также и некоторыми другими авторами отдельные штрихи показывают, что Эратосфен был во многих случаях оригинален и располагал материалом, из других источников неизвестным. Таково, например, его сообщение о зимнем холоде в причерноморских странах, из‑за которого лопались даже бронзовые сосуды, подтверждаемое им надписью на сосуде, посвященном жрецом Стратием и прочтенной кем‑то из его осведомителей в храме Асклепия в Пантикапее.[22]

Однако сохраненные преимущественно Страбоном, а также и некоторыми другими авторами отдельные штрихи показывают, что Эратосфен был во многих случаях оригинален и располагал материалом, из других источников неизвестным. Таково, например, его сообщение о зимнем холоде в причерноморских странах, из‑за которого лопались даже бронзовые сосуды, подтверждаемое им надписью на сосуде, посвященном жрецом Стратием и прочтенной кем‑то из его осведомителей в храме Асклепия в Пантикапее.[22]Хотя Эратосфен и повторяет версию Гекатея о лунообразной форме Черного моря,[23] но лишь в виде иллюстрации к собственным соображениям о разделении Эвксинского понта как бы на две части мысами — Карамбисом, расположенным на пафлагонийском берегу Малой Азии, и Бараньим лбом, находящимся в Крыму. Расстояние между этими мысами не превышает, по его мнению, 1000 стадий, ввиду чего Черное море, соответственно такому изображению, состояло как бы из двух отдельных морей, соединенных проливом шириной около двухсот километров.

Представление об этих выступающих посредине Черного моря мысах восходит, сколько известно, к Эфору, что засвидетельствовано Пс. Скимном.[24] В отношении истоков и русла р. Дуная Эратосфен располагал теми же данными, что и Аристотель: истоки р. Истра находятся, по его словам, в пустынных местах над Адрией,[25] а изливается она двумя руслами — в Адриатическое и Черное моря.[26] Вслед за Патроклом, по-видимому (ср. выше), он распространял наименование горы Каспия на весь Кавказ и считал его местным по происхождению.[27]

Эратосфен, подобно своим древнеионийским предшественникам, отнюдь не чуждался и мифологического материала. Его в особенности, сколько можно судить по отрывочным данным, занимала легенда об аргонавтах, которых он во главе с Ясоном направляет пешком из Колхиды в Армению и Мидию.[28] В этом свидетельстве, быть может, следует усматривать намек на попытку рационалистического истолкования Эратосфеном древней версии мифа об аргонавтах, предполагавшей их возвратное путешествие по р.

Фасису и океану. Эратосфен, видимо, старался истолковать кавказский этап маршрута аргонавтов в свете тех данных, какие Патрокл сообщал о водном пути через Кавказ и Каспийское море в Индию. Весьма вероятно, что к нему же восходят и другие упоминания Страбона об аргонавтах во внутренних областях Кавказа, в частности легенда, о происхождении от аргонавтов армян (XI, 4, 8) и о выводе Ясоном р. Аракса в Каспийское море (XI, 14, 13).

Фасису и океану. Эратосфен, видимо, старался истолковать кавказский этап маршрута аргонавтов в свете тех данных, какие Патрокл сообщал о водном пути через Кавказ и Каспийское море в Индию. Весьма вероятно, что к нему же восходят и другие упоминания Страбона об аргонавтах во внутренних областях Кавказа, в частности легенда, о происхождении от аргонавтов армян (XI, 4, 8) и о выводе Ясоном р. Аракса в Каспийское море (XI, 14, 13).Несравненно больше можно сказать об осведомлённости Эратосфена в области географии Северной Азии, для описания которой, помимо сочинений спутников Александра Македонского, он пользовался, несомненно, и периэгесой Демодаманта, побывавшего у северных рубежей Индии и на Сыр-Дарье.[29] Именно ему, вероятно, Эратосфен обязан своими сведениями о верхнем течении рек Окса и Яксарта и живущих по этим рекам народах. Эратосфенова диафеса среднеазиатских племен при всей краткости и суммарности, с какой ее характеризует Страбон (XI, 8, 8), необходимо должна быть сопоставлена с описанием североазиатских местностей у Плиния, прямо ссылающегося на Демодаманта, а также у Птолемея, широко его использовавшего, наряду с некоторыми другими источниками.

Эратосфен знает массагетов к западу от течения р. Окса. Согдиан и саков он помещает к северу от Индии, а частично и бактриан, которых он называет также соседями массагетов, имея в данном случае в виду, может быть, бактрийскую границу на западе на рубеже III‑II столетий до н. э. Эратосфенову границу между саками и согдианами (по Яксарту), равно как и между согдианами и бактрами (по Оксу), находим мы и у Птолемея. В тапирах, между гирканами и ариями, следует видеть, может быть, тех тапуриев-скифов, которых Птолемей локализует в Скифии вместе с анареями и галактофагами у подножия Тапурских гор.[30]

Что касается до племен, обитавших по берегам Каспийского моря, то, заимствуя их перечисление и описание у Эратосфена, Страбон указал на зависимость последнего от Патрокла; при изучении Патроклова перипла все их наименования были рассмотрены нами выше.

Не в пример спутникам Александра Македонского и авторам, писавшим на основании их данных, Эратосфен осведомлен совершенно точно о раздельности бассейнов Каспийского моря и Меотиды, а также о раздельности и независимости друг от друга рек Окса и Яксарта, с одной стороны, и Танаиса, с другой.

По этому поводу он полемизирует с Поликлетом, утверждавшим идентичность Яксарта и Танаиса, в частности, на том основании, что на Яксарте росла ель — растение, по мнению Поликлета, не встречающееся в Азии. Эратосфен показал, что ель растет также и в Индии и что именно из елового леса Александр Македонский соорудил свой флот. Страбон прибавляет к этому, что Эратосфен опроверг многие из подобных утверждений спутников Александра, основанные на ошибочных географических представлениях.

По этому поводу он полемизирует с Поликлетом, утверждавшим идентичность Яксарта и Танаиса, в частности, на том основании, что на Яксарте росла ель — растение, по мнению Поликлета, не встречающееся в Азии. Эратосфен показал, что ель растет также и в Индии и что именно из елового леса Александр Македонский соорудил свой флот. Страбон прибавляет к этому, что Эратосфен опроверг многие из подобных утверждений спутников Александра, основанные на ошибочных географических представлениях.Этим исчерпываются данные для суждения о географии Эратосфена как в общих ее чертах, так и применительно к северным странам. Насколько позволяют судить по большей части отрывочные замечания Страбона, Эратосфен пытался привязать изображение обитаемой земли, полученное им от предшествующей географической традиции, с теми поправками, какие были привнесены в IV и III столетиях до н. э., к твердому костяку меридианов и параллелей, проведенных им на основании астрономических определений и арифметических расчетов расстояний.

Эратосфен, однако, в своих расчетах отправлялся не от градусной сетки, на которую посредством определения широты и долготы были бы нанесены границы материков, страны, реки, горы и отдельные пункты. Наоборот, его меридианы и параллели были привязаны к некоторым географическим пунктам, находившимся, по его далеко не всегда точным расчетам, на определенном меридиане или параллели. Так, меридиан, проведенный им через Александрию, проходил через Родос, Троаду, Византии и Борисфен — пункты, лежащие в действительности далеко не на одном меридиане, со значительными отклонениями от него к западу и востоку.

Эратосфен, однако, в своих расчетах отправлялся не от градусной сетки, на которую посредством определения широты и долготы были бы нанесены границы материков, страны, реки, горы и отдельные пункты. Наоборот, его меридианы и параллели были привязаны к некоторым географическим пунктам, находившимся, по его далеко не всегда точным расчетам, на определенном меридиане или параллели. Так, меридиан, проведенный им через Александрию, проходил через Родос, Троаду, Византии и Борисфен — пункты, лежащие в действительности далеко не на одном меридиане, со значительными отклонениями от него к западу и востоку.Подобные ошибки определялись трудностями, с которыми связано было для Эратосфена установление широты того или иного пункта, ибо он не мог судить о разнице солнечного времени в интересовавших его местах относительно какого‑либо другого определенного пункта.

Эти искажения бросились в глаза Гиппарху, который на полстолетия позже разделил меридиан на 360 частей и, приняв эратосфеново измерение земного круга, определил протяжение одного градуса в 700 стадий, назвав каждое такое расстояние «климатом» (χλίμα).

[31] Гиппарховы χλίματα представляли собой в сущности лишь более дробные и регулярные деления тех семи χλίματα, которые установил Эратосфен своим разделением меридиана на пространстве от Мероэ до Туле.

[31] Гиппарховы χλίματα представляли собой в сущности лишь более дробные и регулярные деления тех семи χλίματα, которые установил Эратосфен своим разделением меридиана на пространстве от Мероэ до Туле.В своем против Эратосфена направленном сочинении[32] Гиппарх указывал также на важность наблюдения времени солнечных и лунных затмений для определения географической долготы. Гиппарх не создал своей собственной карты мира и даже не описал ее хотя бы самым схематическим образом в каком‑либо из своих сочинений. Он лишь указал путь для составления такой карты. По этому пути значительно позже пошли географы Марин Тирский и его ученик и популяризатор Птолемей.

[1] Ср. H. Berger. Geschichte der Wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. 2-e Aufl., Leipz., 1898, стр. 370 сл.

[2] Strab., I, 4, 9.

[3] Aristot., De coelo, II, 14, 16.

[4] Здесь и далее стадий равен 200 м.

[5] Cleomed., De motu etc., 1, 10.

[6] Strab., I, 4, 2.

[7] Strab. , I, 3. 22.

, I, 3. 22.

[8] Strab., XVII, 1, 8.

[9] Plut., Alex., 26.

[10] Strab., I, 4, 7.

[11] Strab., II, 1, 31.

[12] Strab., II, 1, 2.

[13] Strab., II, 1, 22 сл.

[14] Strab., VII, 3, 7.

[15] Strab., I, 3, 4.

[16] Strab., I, 2, 31.

[17] Strab., I, 3, 4.

[18] Strab., XI, 11, 7.

[19] Oros., Hist., I, 2, 17.

[20] Strab., XI, 6, 1.

[21] Strab., IV, 5, 18.

[22] Strab., II, 1, 16.

[23] Strab., II, 5, 22.

[24] Ps. Scymn., 935 сл.

[25] Schol. Apoll. Rhod., IV, 284.

[26] Strab., I, 3, 15.

[27] Strab., II, 2, 15.

[28] Strab., I, 3, 2.

[29] Plin., NH, VI, 46.

[30] Ptolem., Geogr., VI, 14, 12.

[31] Strab., II, 5, 31.

[32] Strab., I, 1, 12.

Эратосфен Определение и значение | Dictionary.com

- Верхние определения

- Викторина

- Примеры

- British

- Scientific

[ER-UH-TOS-THUH-NEEZ]

/ ˌɛR əˈtɒS θˌniz /

/ ˌɛr əˈtɒs θˌniz /

!

сущ.

276?–195? до н.э., греческий математик и астроном из Александрии.

ВИКТОРИНА

ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?

Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

Вопрос 1 из 7

Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

Слова рядом Эратосфен

Эрастиан, Эрастианство, Эрастус, стирание, Эрато, Эратосфен, Эрбиль, эрбий, Эрселдун, Эрцилла, Эрсияс Даги

Dictionary.com Unabridged На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023

Как использовать Eratosthenes в предложении

Нет никаких оснований считать «Географию Страбона» улучшенным изданием «Географии» Эратосфена.

География Страбона, том III (из 3)|Страбон

В заключение он снова исправляет Эратосфена в отношении размеров и подразделений обитаемого мира.

География Страбона, том III (из 3)|Страбон

Следующая схема музыкальных пропорций принадлежит Эратосфену, который не использует естественную мажорную терцию.

Моды древнегреческой музыки|Дэвид Биннинг Монро

Места, расположенные на одной прямой с ними, вплоть до Индии, описаны Артемидором и Эратосфеном таким же образом.

География Страбона, том III (из 3)|Страбон

Эратосфен приводит те же факты, ибо он говорит о зимнем и летнем севе и о дожде в одно и то же время года.

География Страбона, том III (из 3)|Страбон

Британские определения словаря для Eratosthenes

Eratosthenes

/ (ˌɛrəˈtɒsθɪˌniːz) /

Область

? солнечные лучи в разных местах

Английский словарь Коллинза — полное и полное цифровое издание 2012 г. © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins Издательство 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 гг., 2012

Научные определения Эратосфена

Эратосфен

[ ĕr′ə-tŏs′thə-nēz′ ]

276?-194 до н.э. окружность Земли, измеряя угол наклона солнечных лучей в двух разных местах одновременно. Он также изобрел метод перечисления простых чисел, которые меньше любого заданного числа.

Он также изобрел метод перечисления простых чисел, которые меньше любого заданного числа.

Биография

Если бы он родился и вырос севернее или южнее, древний астроном Эратосфен никогда бы не задумался об окружности Земли. Так случилось, что в его родном городе Сиене (ныне Асуан) в Египте, расположенном к северу от тропика Рака, солнечные лучи были почти перпендикулярны земле в полдень летнего солнцестояния. Однажды в Александрии, примерно в 500 милях от него, он заметил, что солнечные лучи падают на землю с отклонением около 7 градусов от вертикали в тот же день и время. Он правильно полагал, что Солнце было очень далеко и что его лучи были практически параллельны, когда падали на Землю. Поэтому он рассудил, что разница между углами падения в Сиене и Александрии может быть связана только с кривизной земной поверхности. Довольно простая геометрия позволила ему использовать эти цифры для вычисления окружности Земли. Хотя обычно читается, что его расчеты были очень близки к расчетам современных ученых, мы не знаем этого наверняка; единицы длины, которые он использовал (называемые стадиями), не были фиксированными во всем древнем мире, и нет никаких сведений о том, какую именно длину он имел в виду.Его измерение могло быть где-то от 0,5 до 17 процентов от современных измерений. Как бы то ни было, расчеты Эратосфена были удивительно хороши не только потому, что это были самые первые известные измерения окружности Земли, но и потому, что они были сделаны, когда не все даже думали, что Земля круглая.

Научный словарь American Heritage® Авторские права © 2011. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

Обзор географии Эратосфена

Автор(ы):

Фредерик Сакон (Университет штата Флорида)

География Эратосфена . Фрагменты, собранные и переведенные, с комментариями и дополнительными материалами, Duane W. Roller, 2010 г., 320 стр., твердый переплет, 49,50 долларов США, ISBN-13: 978-0-691-14267-8, Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, www.press.princeton.edu

Ролик предоставляет доступное путешествие по разрозненным началам дисциплины в География Эратосфена . Эта работа является первым английским переводом Geographika , описания известного обитаемого мира, задокументированного Эратосфеном в третьем веке до нашей эры. Эратосфен использовал эту работу, чтобы установить набор широт и меридианов, нанеся на системную сетку территорию, исследуемую торговцами. Работа Эратосфена заложила географическую основу, на которую ссылались и критиковали более поздние ученые, в первую очередь Страбон и Плиний, по мере того, как дальнейшие исследования раскрывали новые детали топографии Земли.

Эта работа является первым английским переводом Geographika , описания известного обитаемого мира, задокументированного Эратосфеном в третьем веке до нашей эры. Эратосфен использовал эту работу, чтобы установить набор широт и меридианов, нанеся на системную сетку территорию, исследуемую торговцами. Работа Эратосфена заложила географическую основу, на которую ссылались и критиковали более поздние ученые, в первую очередь Страбон и Плиний, по мере того, как дальнейшие исследования раскрывали новые детали топографии Земли.

География Эратосфена насчитывает более 150 фрагментов оригинального труда Эратосфена. Фрагменты в основном взяты из цитат Страбона об Эратосфене, для которых Роллер отлично справляется с выделением малоизвестных ссылок. Страбон ссылался на многих ученых, и часто бывает трудно определить, к кому он обращался с определенными местоимениями. Тщательная расстановка Роллером местоимений во всех фрагментах облегчает усвоение содержания читателем. Фрагменты сначала представлены в их английском переводе с указанием их источника. Во второй половине своей работы Роллер дает резюме и комментарии к каждому из фрагментов, представленных в первой половине. Помимо этих двух основных компонентов, составляющих основную часть этой работы, Роллер также включает введение и приложения, содержащие историю текста, биографию Эратосфена и карты, показывающие известный мир, как Эратосфен изобразил его в своих Geographika и уточнения, сделанные его преемниками в этой дисциплине посредством последующей работы.

Во второй половине своей работы Роллер дает резюме и комментарии к каждому из фрагментов, представленных в первой половине. Помимо этих двух основных компонентов, составляющих основную часть этой работы, Роллер также включает введение и приложения, содержащие историю текста, биографию Эратосфена и карты, показывающие известный мир, как Эратосфен изобразил его в своих Geographika и уточнения, сделанные его преемниками в этой дисциплине посредством последующей работы.

Для преподавателей География Эратосфена служит богатым ресурсом по истории, географии и математике. Эратосфен представил приближенные значения окружности Земли, а также измерения на конкретных массивах суши в обитаемом мире его времени. Преподаватели математики найдут фрагменты из второй книги Эратосфена Geographika и связанная с ним работа «Об измерении Земли » (представлена в приложениях), полная мер, подходящих для исследования и обсуждения в классе. Этот ресурс также может служить отличным инструментом для междисциплинарного обучения; он предоставляет достаточный материал (например, карты во многих редакциях, измерения, оцененные на основе отчетов о поездках, дебаты и критика среди ученых) для обоснования обучения студентов в общем объеме определения и уточнения нашего понимания мира, а затем ответвления на исторические, географические , а также математическое содержание, которое можно более подробно изучить в соответствующих курсах предметной области.