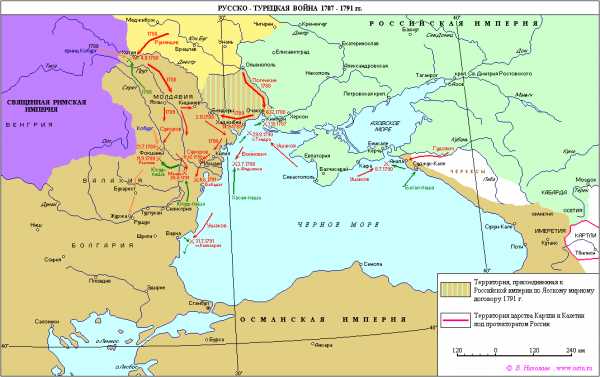

Вторая русско-турецкая война 1787-1791 при Екатерине II Великой

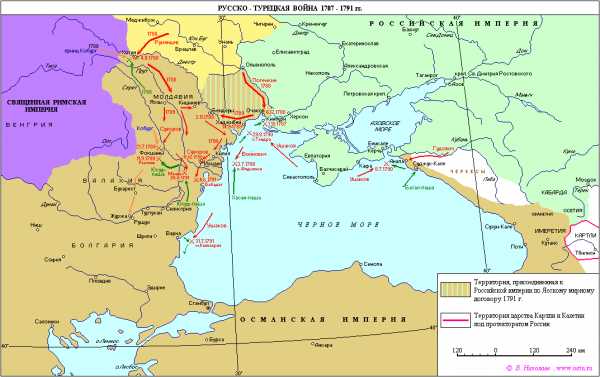

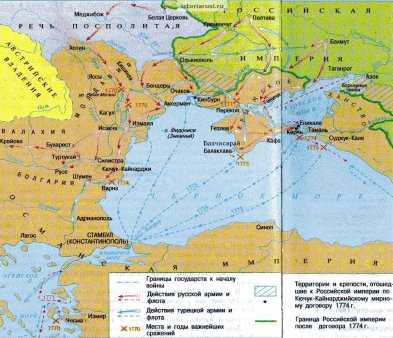

Карта русско-турецкой войны 1787-1791 годовРусско-турецкая война 1787-1791 годов началась в результате интриг Англии, пытающейся ослабить Российскую Империю и вовлечь её в две войны одновременно — русско-турецкую и русско-шведскую 1788-1790. Несмотря на значительное численное превосходство — таланты российских полководцев и адмиралов, а также качественное превосходство в оснащении армии, позволили России одержать ряд ключевых побед и вынудить турецкого султана заключить мир на еще более унизительных условиях, чем после первой русско-турецкой войны.

Карта русско-турецкой войны 1787-1791 годовРусско-турецкая война 1787-1791 годов началась в результате интриг Англии, пытающейся ослабить Российскую Империю и вовлечь её в две войны одновременно — русско-турецкую и русско-шведскую 1788-1790. Несмотря на значительное численное превосходство — таланты российских полководцев и адмиралов, а также качественное превосходство в оснащении армии, позволили России одержать ряд ключевых побед и вынудить турецкого султана заключить мир на еще более унизительных условиях, чем после первой русско-турецкой войны.Причины

Турецкий султан пытался вернуть территории утраченные в результате первой русско-турецкой войны 1768-1774. Английские дипломаты обещали поддержку Польши и Швеции в случае начала военных действий против России

Российская империя стремилась расширить и закрепить свое влияние на Черном море, а также в кавказском регионе.

Итоги

Победа Российской Империи

Ясский мирный договор отодвинул границу с Османской империей до Днестра, Крым, Очаков и близлежащие территории навсегда переходили к Российской империи.

Россия получила прямой выход к черному морю и начала активное освоение Тавриды (Крыма) и северно-черноморского побережья — строительство портовых городов и нового флота.

Значение войны

Карта штурма Измаила

Карта штурма ИзмаилаЯсский мирный договор не просто закрепил Крым и Очаков за Российской империей и отодвинул границу с Турцией до Днестра, Россия заявила о себе как о империи с боеспособной армией и флотом.

Все войны Российской Империи за время правления Екатерины II

xn--2-7sbasbsl1azs.xn--p1ai

Первая русско-турецкая война 1768-1774 при Екатерине II Великой

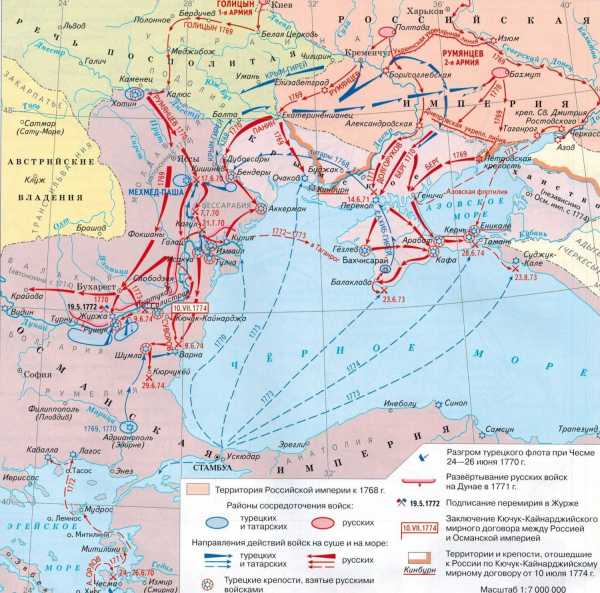

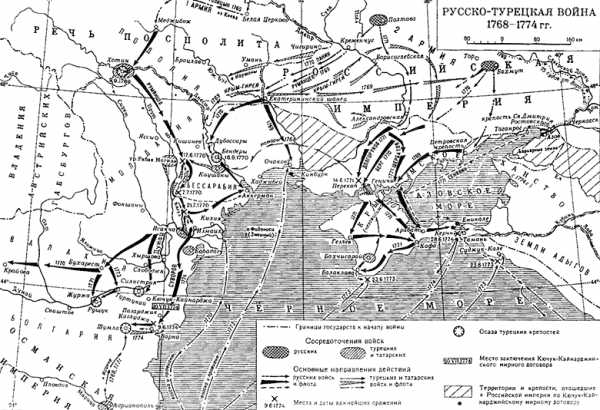

Карта русско-турецкой войны 1768-1774

Карта русско-турецкой войны 1768-1774

Причины

Формальный повод — преследовавшие барских конфедератов казаки перешли границу Османской Империи и сожгли несколько городов.

Реальные причины:

Барские конфедераты пообещали турецкому султану Подолию и Волынь, что фактически позволяло Турции установить протекторат над Речью Посполитой, увеличив свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе.

Россия, в лице Екатерины II, стремилась получить доступ к Черному морю.

Итоги

Победа Российской Империи

Кючук-Кайнарджийский мирный договор изменил фактический статус Крымского ханства — оно обрело независимость под протекторатом России, а впоследствии было к ней присоединено. Россия получила Азов, Кабарду, Еникале, Керчь, земли между южным Бутом и Днепром.

Выход к Азовскому морю, право иметь военный и торговый флот на Черном море и свободное перемещение через проливы, контролирующиеся Османской империей.

Турция обязалась выплатить контрибуцию в 4,5 млн золотом

Значение войны

Крымская компанияЛиквидация угрозы со стороны Крымского ханства стала одной из причин упразднения Запорожской Сечи в 1775 году. После непродолжительного существования Крымского ханства в формально независимом положении, к 1783 году оно было полностью присоединено к Российской Империи, что стало существенным шагов в закреплении на черноморском побережье.Развитие военного и торгового флота позволило укрепить влияние России в черноморской акватории и прилежащих к ней территорий — Кубани, балканском полуострове, Кавказе. Итоги войны категорически не устраивали Турцию, которая попыталась взять реванш в русско-турецкой войне 1787—1791 годах.

Дополнительно, стоит учесть, что под впечатлением успехов российской войны с Турцией, Австрия и Пруссия склонили Екатерину II к первому разделу Речи Посполитой.

Штурм Бендер

Штурм Бендер Д. Ходовецкий. «Сражение при Кагуле»

Д. Ходовецкий. «Сражение при Кагуле»Все войны Российской Империи за время правления Екатерины II

Русско — турецкая война (1768 — 1774) — Российская Империя

Преследуя одно из подразделений оппозиционеров, русский казачий отряд вторгся на турецкую территорию и занял городок Балту на речке Кодыма (правый приток Южного Буга). В ответ 25 сентября 1768 г. Турция объявила России войну. Начав войну, Турция заключила союз с польскими конфедератами (представителями оппозиции), которые обязались выставить 100-тысячную армию (на деле их силы не превышали 17 тыс. чел.). Кроме конфедератов, турки рассчитывали на поддержку Австрии и Франции. Те, в свою очередь, надеялись с помощью Турции сдвинуть российские рубежи к востоку и восстановить польские границы XVII в. Турки же стремились расширить свои владения в Приазовье, а также овладеть Киевом и Астраханью. 1768 год прошел в приготовлениях сторон. Россия выставила две армии. 1-я армия под командованием генерала Александра Голицына (до 80 тыс. чел.) имела задачу действовать наступательно в верхнем течении Днестра против крепости Хотин. 2-я армия под командованием генерала Петра Румянцева (до 40 тыс. чел.) обеспечивала тем временем защиту Украины от возможных крымско-турецких нападений.

Кампания 1769 года. Военные действия начались зимой нападением 70-тысячной конной армии крымского хана Крым-Гирея на Украину. Этот натиск был отражен Румянцевым. Отряды хана, захватив до 2 тыс. пленников, угнав скот и разрушив свыше тысячи домов, вернулись в свои владения. Это было последнее в истории России крымское нашествие. Одновременно русские войска в начале 1769 г. заняли Таганрог и расчистили себе выход в Азовское море. На воронежских верфях началось создание Азовской флотилии.

Хотинская операция (1769). Главные события кампании 1769 г. развернулись вокруг Хотина. Эту мощную турецкую крепость на правом берегу Днестра защищал 20-тысячный гарнизон под командованием визиря Мехмет-Эмина. Голицын начал военные действия 15 апреля, когда его 45-тысячное войско переправилось за Днестр. Подойдя к Хотину, Голицын не решился осаждать крепость из-за недостатка артиллерии и 24 апреля отошел обратно за реку. Тем временем в Молдавию прибыло 200-тысячное турецкое войско. Сначала оно планировало двинуться на Украину против армии Румянцева. Но в конце концов, турки решили все же сначала устранить угрозу их северному флангу на Днестре. Для этого было решено нанести поражение русским у Хотина. Основные турецкие силы остались в Бендерах, угрожая Румянцеву, а 60-тысячное войско под командованием Молдаванчи-паши отправилось к Хотину. Узнав о движении турок, Голицын в начале июля вновь перешел Днестр и 22 июля отразил у села Пашкивцы нападение 40-тысячного войска крымского хана, а затем блокировал Хотин. С самим же Молдаванчи-пашой, войско которого после соединения с силами хана достигло 100 тыс. чел., Голицын вступать в бой не решился и вновь отступил на левый берег. Необходимо отметить, что огромная численность турецких войск достигалась за счет включения в них нерегулярных частей: феодального конного ополчения (сипахи) и иррегулярной кавалерии (акынджи). Регулярные же подразделения (пехота янычар) составляли незначительную часть турецкой армии. В какой-то мере такая структура напоминала состав вооруженных сил допетровской Руси. Подобная армия имела существенные минусы (недостаточный уровень обучения современным способам ведения войны, недисциплинированность, несогласованность действий и т. п.). Таким образом, крупная численность турецких войск таила в себе серьезные слабые стороны. Ободренный пассивностью Голицына, Молдаванчи-паша с 80-тысячным авангардом форсировал Днестр и двинулся к Каменцу, надеясь в случае успеха войти во взаимодействие с польскими конфедератами. Но этот поход закончился для турок плачевно. 29 августа в сражении у Каменца войско Молдаванчи-паши было разгромлено Голицыным и отброшено за Днестр. 5 сентября турки предприняли вторую попытку форсирования Днестра. Однако их 12-тысячный отряд, переправившийся на левый берег за продовольствием, был полностью истреблен. Эта неудача, а также нехватка продовольствия и фуража заставили Молдаванчи-пашу отступить от Хотина. Вместе с ним покинул крепость и не желавший умирать в голодной осаде хотинский гарнизон. 10 сентября русские войска заняли пустой Хотин.

Дунайский рейд Штофельна (1769-1770). За проявленную прежде пассивность Голицын был снят с поста командующего 1-й армией. На его место Екатерина II назначила генерала Румянцева. 2-ю армию возглавил генерал Петр Панин. Турецкие войска не остались зимовать в разоренной ими Молдавии и отошли на зимние квартиры за Дунай. По той же причине не вступил в Молдавию и Румянцев. Он расположил свою армию в более богатой запасами Подолии. Однако военные действия осенью — зимой не прекратились. На Дунай был отправлен Молдавский конный корпус под командованием генерала Штофельна (17 тыс. чел.). Он совершил рейд по Молдавии и Валахии, пленив местных господарей, враждебно настроенных по отношению к России. В начале 1770 г. Штофельн нанес поражение турецким отрядам у Фокшан, затем отразил их наступление на Бухарест и под Журжей (ныне румынский город Джурджу). Таким образом, этот отряд добился контроля над огромным краем и не позволил туркам перенести зимой боевые действия на левый берег Дуная.

Кампания 1770 года. В плане на 1770 год армии Панина отводилась задача овладеть крепостью Бендеры. Румянцев же должен был прикрывать ее со стороны Молдавии. Выступление обеих армий задержала вспышка чумы. Тем временем поредевший от эпидемии Молдавский корпус отступил из Валахии к реке Прут, где был блокирован войсками крымского хана Каплан-Гирея. Командир корпуса Штофельн скончался от чумы. Командование принял генерал Николай Репнин, который с остатками корпуса был зажат крымской конницей на берегу реки Прут, в районе кургана Рябая Могила. Бедственное положение Молдавского корпуса вынудило Румянцева с 38-тысячной армией поспешить на помощь своим товарищам. Поход был тяжелым. Спасаясь от чумы, Румянцев шел правым, малонаселенным берегом Прута. Как и во время Прутского похода Петра, карты не соответствовали местности. Движение замедлилось, «ибо натура, — по словам Румянцева, — столько необычайных высот с глубинами здесь поместила, что нет удобности к извороту». Словом, Румянцева ожидали все те же природно-климатические трудности, с которыми изрядно столкнулись его предшественники.

Бой при Рябой могиле (1770). 10 июня посланный Румянцевым вперед авангард во главе с генералом Бауром прорвался к остаткам корпуса Репнина, которые отражали у Рябой Могилы атаки крымско-турецких войск хана Каплан-Гирея (до 70 тыс. чел.). 16 июня к Рябой Могиле подошли основные силы Румянцева. Соединившись, русские 17 июня обходным маневром создали угрозу окружения крымско-турецкого лагеря. Это вынудило Каплан-Гирея оставить свои позиции и отойти на новый рубеж к реке Ларга. Потери русских в ходе сражения составили 46 чел. Крымско-турецкое войско потеряло 400 чел. Этот успех положил начало знаменитому наступлению Румянцева 1770 года.

Сражение у Ларги (1770). 7 июля 1770 г. в районе Ларги произошло сражение между русской армией под командованием генерала Румянцева (38 тыс. чел.) и крымско-турецким войском под командованием хана Каплан-Гирея (65 тыс. чел. крымской конницы и 15 тыс. чел. турецкой пехоты). В этом сражении Румянцев применил новое боевое построение войск — дивизионное каре. Если в прошлых степных походах Миних строил армию в одно огромное ощетинившееся штыками каре, то Румянцев расчленил его на отдельные дивизии. Благодаря этому, боевой порядок стал более подвижным, маневренным. Это дало пехоте возможность вести активные наступательные действия. «Слава и достоинство наше не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него», — с такими словами обратился Румянцев к своим войскам перед боем. Построив свои дивизии в каре, Румянцев повел их в атаку. Отразив натиск крымской конницы, русские нанесли ей полное поражение. Войска Каплан-Гирея потеряли 1 тыс. чел., русские — 90 чел. После поражения при Ларге союзник турецкого султана — крымский хан — фактически прекратил активные действия до конца кампании.

Битва при Кагуле (1770). Тем временем турецкая армия под командованием великого визиря Халиль-паши (до 150 тыс. чел.) переправилась через Дунай и двинулась навстречу войскам Румянцева, у которого под ружьем, по некоторым данным, находилось к тому времени 17 тыс. чел. (лишь половина от выступивших в поход). Фактически сложилась та же ситуация, что и в Прутском походе Петра, только на сей раз соотношение сил было еще более критическим. Кругом русских на десятки километров лежала выжженная солнцем степь. С тыла им угрожала 80-тысячная конница крымских татар, а впереди у речки Кагул стояла огромная турецкая армия, готовая смести русских. Шансов на удачу было меньше, чем на Пруте, но у русских был выдающийся полководец Петр Александрович Румянцев. По мнению военного историка Д.Ф. Масловского, Румянцев был после Петра Великого «самый видный деятель в истории военного искусства России, не имеющий себе равного и до позднейшего времени». 21 июля 1770 г. русская армия под командованием Румянцева перешла Траянов вал и атаковала турецкий лагерь, выделив при этом отряд для прикрытия тыла. Российский командующий вновь применил в бою дивизионные каре. Мобильные дивизии генералов Олица, Племянникова, Брюса, Баура, Репнина полукругом охватили турецкий лагерь и нанесли по нему удары с выходом в тыл. У турок никакой тактики не наблюдалось. Кроме огромной численности своего войска, турецкое командование не могло ничего противопоставить маневренной, атакующей тактике Румянцева. Критический момент сражения наступил, когда 10-тысячный отряд янычар яростно контратаковал дивизию генерала Племянникова. Тогда Румянцев сам бросился в сечу. С криком «Стой, ребята!» он развернул к атаке начавших было отступать солдат. Турецкие воины, как правило грозные в первом натиске, получив отпор, обычно пасовали. Так случилось и на этот раз. После отражения контратак янычар турецкое войско поддалось массовой панике и побежало. Турки потеряли около 20 тыс. чел. Урон русских — 1,5 тыс. чел. 23 июля румянцевский авангард под командованием генерала Баура настиг отступившие толпы войска Халиль-паши у переправы через Дунай и нанес им окончательное поражение. За Дунаем Халиль-паша смог собрать под свои знамена не более 10 тыс. чел. Остальные разбежались. Кагульская победа — одна из самых славных в истории русско-турецких войн. В ней Румянцев, пожалуй, первым среди российских полководцев применил в генеральном сражении против превосходящих сил противника исключительно наступательную тактику, которая позволила ему сразу овладеть инициативой. За победу при Кагуле Румянцев получил чин фельдмаршала. Для участников битвы выпущена специальная медаль с надписью «Кагул июля 21 дня 1770 года». После Кагульской победы русским вскоре сдались турецкие крепости на Дунае — Измаил и Килия. Но крепость Браилов упорно защищалась. Ее защитники отбили штурм, при котором русские потеряли 2 тыс. чел. Браилов был покинут турками лишь в начале ноября. Из-за недостатка сил Румянцев не стал переправляться через Дунай в незнакомую местность и ограничился укреплением левого берега.

Взятие Бендер (1770). В это время 2-я армия Панина (33 тыс. чел.) осадила крепость Бендеры. Этот ключевой пункт Османской империи на Днестре защищал 18-тысячный турецкий гарнизон. Осада Бендер началась 15 июля и продолжалась два месяца. В ночь с 15 на 16 сентября Панин решился на генеральный приступ. После сильного артиллерийского обстрела полки пошли на штурм. Ожесточенный бой в пламени возникшего от пушечного огня пожара длился всю ночь. Наутро оставшиеся в живых защитники крепости сложили оружие. Бендеры представляли собой дымящееся пепелище. Турок было убито 5 тыс. чел., 11 тыс. чел. взяты в плен, 2 тыс. чел. разбежались. Русские потеряли во время приступа более одной пятой всей армии или свыше 6 тыс. чел. Это было самое кровавое для них сражение за всю войну. После падения Бендер все пространство между Днестром и Прутом перешло под контроль русских войск. Кампания 1770 г. внесла перелом в ход военных действий. Турецкая армия была загнана за Дунай и не смогла выбраться оттуда на протяжении последующих кампаний. Фактически в этот год была решена судьба всей войны.

Кампания 1771 года. По плану военных действий на 1771 г. 1-я армия Румянцева должна была удерживать рубеж Дуная. Главная же задача текущей кампании возлагалась на 2-ю армию, которую возглавил генерал Василий Долгоруков. Ему поручалось овладеть Крымом. После оттеснения турок за Дунай Крымское ханство оказалось отрезанным от владений Османской империи. Лишившись ее поддержки, Крым не мог серьезно угрожать России. Кроме того, после сокрушительных поражений османской армии в ханстве произошел раскол. Некоторые из кочевых объединений решили отложиться от Турции и перейти под покровительство сильнейшего, т.е. России. Разлад по данному вопросу царил и в самом Крыму. Все это облегчило покорение русскими Крымского ханства. В июне 1771 г. армия Долгорукова (35 тыс. чел.) подошла к Перекопу, который защищало войско под командованием хана Селим-Гирея (57 тыс. чел.). 14 июня русские пошли на приступ перекопских укреплений. В начале штурма артиллерийским огнем были выбиты главные крепостные ворота Ор-Капу. После этого хан бежал, и крепость сдалась. Русские овладели ею почти без урона. Долгоруков добился от хана покорности и закрепился в Крыму, оставив там гарнизоны. Ханство лишилось турецкого покровительства. В 1772 г. Россия заключила с ханом договор, по которому Крымское ханство становилось независимым от Турции и переходило под российское покровительство. За покорение Крыма князь Долгоруков получил к своей фамилии почетную приставку Крымский. Интересно, что в юности Долгоруков, будучи рядовым русской армии, отличился при первом штурме Перекопа в 1736 году. Тем временем на Дунайском театре военных действий шла упорная борьба в прибрежном речном районе. Русские отразили две попытки турецкой армии (в июне и октябре) закрепиться на левом берегу. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе крепости Журжа (левый берег Дуная), которая не раз переходила из рук в руки. Под этой крепостью русские войска генерала Эссена потерпели в августе самое жестокое поражение в кампании 1771 года, потеряв свыше 2 тыс. чел. В ответ на это Екатерина писала Румянцеву: «Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастии не были горды, то, надеюсь, и неудачу снесем с бодрым духом. Сие же несчастие, я надежна, что вы не оставите поправить, где случай будет». В конце концов, Журжа у турок была отбита. Одновременно русские отрабатывали форсирование реки в разных местах. Генералы Озеров и Вейсман сделали несколько удачных поисков на правый берег — совершили рейд в Добруджу, взяли крепости Тулчу, Исакчи, Бабадаг, Мачин, Систово. Как и прежде, русские войска страдали от плохого снабжения — не хватало хлеба, лошадей, сапог, дров и т. д. Молдавия и Валахия не могли дать достаточно продовольствия. Основные базы снабжения находились в Польше. Подвоз оттуда был нелегок. Несмотря на трудности, Румянцев не дал возможности туркам перехватить инициативу. Находясь вдали от родных границ, он со своей небольшой армией прочно удерживал дунайские рубежи, которые протянулись на сотни километров.

Перемирие (1772). Победы русских войск и внутренние затруднения (восстание в Египте) вынудили Турцию пойти на мирные переговоры. Они завершились заключением в мае 1772 г. перемирия. Однако переговоры о заключении мира на Фокшанском и Бухарестском конгрессах ничем не завершились. В надежде на международную поддержку (прежде всего, на помощь Франции и Австрии) турецкие представители настойчиво отказывались от российских предложений. В результате военные действия в 1773 г. возобновились.

Кампания 1773 года. В 1773 г. основные военные действия развернулись на Дунае, где действовала армия Румянцева. Ее численность была доведена до 50 тыс. чел. Румянцеву было предписано начать наступательные действия, чтобы склонить Турцию к миру уже на полях сражений. Однако Румянцев решил сначала произвести разведывательные вылазки. Из них наиболее известен поиск на Карасу генерала Вейсмана и поиск на Туртукай, в котором отличился недавно прибывший из Польши генерал Александр Суворов.

Поиски на Туртукай и карасу (1773). 10 мая 1773 г. русские под командованием Суворова незаметно переправились через Дунай и стремительно атаковали крепость Туртукай (ныне болгарский город Тутракан), прикрывавшую одну из переправ. Несмотря на полученную в начале боя контузию, Суворов довел атаку до конца. Донесение Румянцеву он отправил в стихах: «Слава Богу, слава Вам; Туртукай взят, Суворов там». Сражение за Туртукай знаменательно тем, что в нем Суворов (впервые после действий Румянцева под Кольбергом) применил колонны в сочетании с рассыпным строем егерей. Почти одновременно переправился через Дунай и корпус генерала Вейсмана. 27 мая у местечка Карасу Вейсман разгромил 12-тысячный турецкий отряд. Турки отступили, потеряв 1 тыс. чел. После этого в июне 1773 г. началась переправа через Дунай основных сил армии Румянцева.

Осада Силистрии и битва при Кайнардже (1773). 18 июня, вскоре после переправы, 20-тысячная армия Румянцева осадила крепость Силистрию, гарнизон которой насчитывал до 30 тыс. чел. На предложение сдаться комендант решительно отвечал, что русские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя в Силистрии. В это время на помощь осажденному гарнизону двинулась армия под командованием Нуман-паши (до 30 тыс. чел.), которая грозила Румянцеву ударом с тыла. Навстречу Нуман-паше выступил 5-тысячный корпус Вейсмана. 22 июня 1773 г. близ местечка Кайнарджа Вейсман решительно атаковал основные силы Нуман-паши (20 тыс. чел.) и нанес им поражение. В начале сражения Вейсман встал в первом ряду своего каре и личным примером увлек солдат в атаку. Во время боя отважный генерал был поражен пулей в сердце. Последние его слова были: «Не говорите людям». Турки не выдержали русского натиска и отступили, потеряв до 5 тыс. чел. Потери русских составили 167 чел. Среди них был и их командующий, гибель которого опечалила всю армию. Суворов, друживший с Вейсманом и уважавший его воинские таланты, писал: «Вейсмана не стало, я остался один». Турки не могли теперь прийти на помощь Силистрии. Но Румянцев все же принял решение об отступлении обратно за Дунай. Штурм сильной крепости со столь многочисленным гарнизоном сулил огромные потери и мог окончиться неудачей. Дальнейшему же наступлению мешал недостаток кормов для лошадей. 30 июня, русские войска вернулись на левый берег. Вторая осада Силистрии началась в октябре 1773 г. силами войск под командованием генерала Григория Потемкина. Одновременно через Дунай переправились два отряда под командованием генералов Унгерна и Долгорукова. Они нанесли поражение туркам у Карасу, а затем двинулись по направлению к турецким крепостям Шумла и Варна. Однако и эта вторая попытка активных действий за Дунаем завершилась неудачей. Сил для овладения турецкими твердынями у русских оказалось недостаточно, и они вновь отошли на левый берег.

Сражение у Балаклавы и Суджук-кале (1773). Кампания 1773 г. ознаменовалась первыми успехами русского флота на Черном море. 23 июня 1773 г. близ Балаклавы (южное побережье Крыма) произошел бой между двумя русскими кораблями «Карона» и «Таганрог» под командованием капитана 2-го ранга Кинсбергена и турецкой эскадрой из 4 кораблей (в том числе 3 линейных). Турки пытались высадить десант в Крыму, близ Балаклавы, но были решительно атакованы русскими кораблями, несущими патрульную службу у крымских берегов. В ходе упорного боя, который длился 6 часов, турецкие корабли получили тяжелые повреждения от огня русской артиллерии (хотя число русских пушек на порядок было меньше турецких). Они были вынуждены отступить, не выполнив поставленной задачи. Балаклавский бой стал одной из первых побед российского флота на Черном море. В своих мемуарах командовавший российскими кораблями голландец Кинсберген оставил знаменательную запись о русских моряках: «С такими молодцами я бы и самого дьявола выгнал из ада». Спустя месяц, 23 июля, в районе турецкой крепости Суджук-Кале на восточном побережье Черного моря эскадра Кинсбергена (6 кораблей) вступила в бой с турецкой эскадрой из 18 кораблей. Воспользовавшись значительным численным перевесом, турки атаковали русскую эскадру, но после двухчасового боя были вынуждены отступить.

Кампания 1774 года. В этот период резко обострилась ситуация внутри России. В стране полыхала крестьянская война под руководством Е.Пугачева (1773-1775). Несмотря на невозможность переброски дополнительных войск, перед Румянцевым была поставлена та же задача — продолжить активные наступательные действия на правом берегу Дуная для ускорения окончания войны. В мае — июне 1774 г. корпуса под командованием генералов Александра Суворова и Михаила Каменского общей численностью в 25 тыс. чел. заняли район Добруджи и двинулись по направлению к турецкой крепости Шумла. Навстречу им выступило 40-тысячное турецкое войско под командованием Абдул-Резака.

Битва при Козлудже (1774). 9 июня 1774 г. близ болгарского села Козлуджа корпуса Суворова и Каменского вступили в бой с войском Абдул-Резака. В начале сражения основная тяжесть турецкого натиска выпала на долю Каменского. Туркам удалось потеснить его казачий авангард, а затем создать угрозу окружения пехоты на левом фланге. Но попытки турок охватить с флангов и окружить русский корпус были после упорного боя отражены. Тем временем суворовский авангард (8 тыс. чел.) атаковал главные силы турецкой армии. Сочетая батальонные каре с рассыпным строем егерей, Суворов отбросил передовой турецкий отряд. Возглавив атаку кавалерии, Суворов захватил высоту в тылу турецкого лагеря, а затем при поддержке пехоты корпуса Каменского разгромил все войско Абдул-Резака. Урон русских составил 209 чел. Турки потеряли 1,2 тыс.чел. Победа при Козлудже решила участь кампании 1774 г. После битвы Суворов и Каменский блокировали крепость Шумлу, где находилась ставка великого визиря. Тот уже не имел достаточных сил для продолжения войны. Кроме того, Каменский выслал один из своих конных отрядов под командованием бригадира Заборовского в поход через Балканы, где уже восемь столетий не ступала нога русского воина. После этих успехов русских турки 4 июля выступили с предложением начать мирные переговоры. Надо отметить, что надежды Турции на серьезную помощь извне к тому времени окончательно рассеялись. Австрия, привлеченная разделом Польши (1-й раздел, 1772), отказала султану в обещанной дипломатической и военной поддержке. Франция ограничилась посылкой денег и инструкторов к конфедератам, отряды которых оказались неспособны серьезно повлиять на ход войны.

Кючук-кайнаджирский мир (1774). 10 июля 1774 г. в ставке российского командования, в местечке Кючук-Кайнарджи, был заключен мир. Согласно его условиям, Крымское ханство становилось независимым от Турции. Степь между Бугом и Днепром, а также часть азовского побережья и крепость Еникале на Керченском полуострове отходили к России. Ее торговые суда впервые получали право свободного плавания по Черному морю и прохода в Средиземноморье через проливы Босфор и Дарданеллы. Кючук-Кайнарджийский мир подводит черту под эпохой крымско-турецкой экспансии в Восточной Европе. Отныне уход Турции из Северного Причерноморья становится необратимым. Число погибших в русской армии в эту войну составило 75 тыс. чел. (из них 80 % пришлось на умерших от болезней).

Архипелагская экспедиция русского флота и Кавказский театр военных действий. Помимо Молдавии, Северного Причерноморья и бассейна Дуная, которые были главными театрами военных действий, русско- турецкая война охватила и ряд других регионов — восточную часть Средиземноморья и территорию Грузии. Начиная войну с Турцией, Екатерина II (как в свое время и Петр Великий) рассчитывала поднять на борьбу с Османской империей подвластные ей христианские народы Балканского полуострова и Закавказья. С этой целью в район Греческого архипелага (восточное Средиземноморье) был послан ряд эскадр Балтийского флота под командованием графа Алексея Орлова. В общей сложности за годы войны туда было направлено 5 эскадр (20 линейных кораблей, 6 фрегатов и 27 вспомогательных судов с 17-тысячным десантом). Помимо задачи подъема освободительного движения, русский флот должен был блокировать пролив Дарданеллы, а также прервать морскую связь Турции с Северной Африкой и Ближним Востоком. Кроме того, русский отряд под командованием генерала Тотлебена был послан в Грузию для помощи местным правителям в борьбе с турками.

Морейская экспедиция (1770). Первым крупным боевым делом эскадры Орлова стала попытка с помощью местного населения очистить от турок полуостров Морея на юге Греции в феврале — июне 1770 г. В середине февраля пришедшая в Средиземное море эскадра Орлова подошла к Морее и высадила там 2 десанта во главе с капитаном Барковом и майором Долгоруковым (общей численностью до 2 тыс. чел.). 8 марта отряд Баркова, усиленный греческими добровольцами, овладел крепостью Мизитра. Но в стычке у Триполиса Барков потерпел сильное поражение. В этом бою греки разбежались под натиском регулярного турецкого войска. Русские же, оставшись в меньшинстве, стойко защищались, но были все перебиты. В живых осталось лишь 4 человека, которые сумели вынести с поля боя раненого Баркова со знаменем. Тем временем отряд майора Долгорукова овладел Аркадией и двинулся к главной крепости-порту — Наварину. Она была атакована эскадрой Орлова и десантом под командованием бригадира Ганнибала. Благодаря огневой поддержке с кораблей и умелым действиям десанта, Наварин был 10 апреля взят штурмом. Орлов надеялся сделать его главной базой своего флота. Но дальнейшие попытки русских утвердиться на полуострове не увенчались успехом. Вскоре близ крепости Модон отряд Долгорукова был разбит крупным турецким войском. Эта неудача, а также разгром отряда Баркова вынудили Орлова покинуть Морейский полуостров в июне 1770 г. и перенести военные действия в Эгейское море.

Чесменская битва (1770). 24-26 июня 1770 г. в Хиосском проливе (Эгейском море) и Чесменской бухте русская эскадра графа Орлова (9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль) сразилась с турецким флотом под командованием капудан-паши Хасан-бея (16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 51 другое судно). Несмотря на подавляющее превосходство турок в количестве судов, Орлов решил дать сражение. В ожесточенном бою в Хиосском проливе русские сумели потопить флагманский турецкий корабль «Реал-Мустафа», вместе с которым взорвался и их линейный корабль «Святой Евстафий». Турецкий флот не выдержал огня российской артиллерии и отступил в Чесменскую бухту под защиту своих береговых батарей. На военном совете российское командование решило атаковать турок в бухте и зажечь их флот с помощью брандеров. В ночь на 26 июня к Чесменской бухте подплыл авангард русских кораблей под командованием контр-адмирала Грейга (4 линейных корабля, 2 фрегата и 1 бомбардирский корабль). Войдя в бухту, русские корабли открыли огонь по турецкому флоту зажигательными снарядами и подожгли ряд судов. В полночь русские спустили на воду четыре брандера для поджога остальных судов. Первые три вошедшие в бухту брандера постигла неудача. Последним, четвертым руководил лейтенант Ильин. Именно ему и принадлежит главная заслуга в уничтожении турецкого флота. Выбрав корабль покрупней, Ильин кратчайшим путем достиг его борта, быстро прикрепил к нему свой брандер, зажег фитили к взрывчатке, а затем отплыл на шлюпке в безопасное место. Возникший после взрыва пожар перекинулся и на другие суда. Турецкий флот сгорел за исключением одного линейного корабля и 5 галер, которые стали добычей русской эскадры. Турки потеряли в Чесменском бою 10 тыс. чел. Русские — 11 чел. убитыми. Для участников Чесменского боя была выпущена специальная медаль с лаконичной надписью «Был». Граф Орлов за эту победу получил почетную приставку к фамилии — Чесменский. В память о подвиге лейтенанта Ильина один из крейсеров российского флота был впоследствии назван его именем. После победы при Чесме российский флот занял господствующее положение в Эгейском море. Он блокировал Дарданеллы, совершал диверсии на турецком побережье, уничтожал транспорты на морских сообщениях Турции. Более масштабная цель — подъем восстания среди христианского населения — не удалась. Это произошло во многом из-за недостаточного знания в Петербурге местных условий. Оказалось — у повстанцев нет оружия, отсутствуют дисциплина, твердость, боевой опыт, сплоченность и т. д. Русские же десанты не имели достаточно сил для выполнения такой задачи.

Экспедиция в Закавказье (1769-1771). Подобные же проблемы возникли и при действии русских частей в Грузии. О недостаточном знании этого края свидетельствует такой красноречивый факт: на одной из российских карт того времени Тифлис (Тбилиси) находился на побережье Черного моря, на другой — у берегов Каспия. Слабой была также информация о потенциальных союзниках и о внутреннем положении края. В 1769 г. русские совместно с грузинскими войсками заняли Тифлис, но в дальнейшем отношения союзников испортились. После неудачного русско-грузинского похода к крепости Ахалцих Тотлебен жаловался в Петербург, что местное руководство пытается нажиться на поставках русским продовольствия и нисколько не помогает в сражениях против турок. Грузинский царь Соломон утверждал обратное. Надеясь урегулировать русско-грузинские отношения отставкой Тотлебена, Екатерина, в конце концов, заменила его на генерала Сухотина. Но аналогичные жалобы продолжились и с его стороны. Кроме того, после неудачной попытки овладеть крепостью Поти Сухотин писал, что в его войске из-за дурного климата усиливаются болезни, и просил дать ему отставку. Тогда императрица признала бесполезным дальнейшее пребывание русских войск в Закавказье и повелела им возвращаться домой, оставив грузинским отрядам лишний порох и ядра. Таким образом, ни в Восточном Средиземноморье, ни в Закавказье российское руководство не смогло добиться программы-максимум. Тем не менее, борьба в этих регионах сыграла определенную роль в отвлечении сил Турции от главного театра военных действий. Кроме того, это позволило русским собрать ценную информацию о Грузии и о Греческом архипелаге, что пригодилось в последующих войнах России с Турцией, а также с Ираном.

Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России М. «Вече», 2000.

«От Руси Древней до Империи Российской». Шишкин Сергей Петрович, г. Уфа.

www.rusempire.ru

К 1768 году сложилась ситуация, при которой война между Россией и Турцией был неизбежна. Россияне желали получить выход в Черное море, в то время, как турки желали расширения своей империи за счет причерноморских земель России. В результате вспыхнула Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Эта война была начата турками внезапно. Крымский Хан нанес удар по южным границам России, и начал продвижение вглубь страны. В это время крупные силы турецкой армии были сосредоточены на берегу Днестра, готовясь совершить поход на Киев. Кроме того, Турция привлекла к войне свой огромный флот, который действовал в Черном море. Мощь турецкой армии была огромной. Турок было численно больше, чем россиян. Кроме того, огромную роль сыграл фактор внезапного нападения. Россия не была готова к войне, в результате в первые годы Русско-турецкая война 1768-1774 гг. проходила с перевесом Османской Империи. Российская императрица понимала, что армии нужен герой, человек в которого солдаты верят. В результате командование российской армией на себя взял Румянцев П.А., герой Семилетней войны. В сентябре 1769 года русская армия, под командованием Румянцева, вошла в Яссы, позже был захвачен Бухарест. Вторая группировка российских войск была направлена в Дон, где удалось захватить крепости Азов и Таганрог. В июле 1770 году состоялось первое крупное сражение этой войны. Случилось это на берегу реки Ларги. Румянцев, численность армии которого в разы уступала численности турецкой армии, одержал славную победу, которая заставила османов отступать. 5 июля была одержана еще одна крупная победа, на сей раз на море. Русский флот, под командованием Спиридова и Орлова, обогнул Европу и вошел в Чесменскую бухту, где находился турецкий флот. Россияне одержали важную морскую победу. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. продолжалась, и в 1772 году в ней случилось еще одно знаменательное событие. Из Польши, на турецкую землю была направлена еще одна русская армия, которой командовал Александр Васильевич Суворов. Этот, еще молодой, полководец в 1773 году сходу форсировал реку Дунай и захватил важную турецкую крепость Туртукай. В результате успешной военной компании Суворова, Румянцева, а также благодаря победам российского флота, Османская империя терпела поражение за поражением и теряла свое могущество. Турки долго сопротивляться не могли, им была нужнее передышка. В 1774 году Румянцев заключил с турками мирный договор. Это случилось вблизи местечка Кючук-Кайнарджи. По результатам этого мирного договора Россия получала крепость Кабарда на Кавказе, а также крепости Керчь и Еникале, которые располагались на берегу Азовского моря. Кроме того, Османская империя передавал в состав России земли между южным Бутом и Днепром. На этом Русско-турецкая война 1768-1774 гг. была окончена. Хотя между Россией и Турцией был подписан мирный договор, все понимали, что это скорее перемирие, чем мир. Турции была нужна передышка, поскольку русские войска в течение последних трех лет войны наносили османам одно крупное поражение за другим. Россия нуждалась в мире, чтобы подавить крестьянскую войну под предводительством Пугачева, которая началась в 1773 году. |

istoriarusi.ru

Екатерина II – войны с Турцией

По мнению крупнейшего русского историка В. О. Ключевского, на русской политике по отношении к Турции в эпоху Екатерины II особенно ярко отразился недостаток политического глазомера, наклонность смотреть поверх ближайших целей, не соображая наличных средств. Унаследованная Екатериной внешнеполитическая задача состояла в том, чтобы продвинуть территорию русского государства на юге до естественных ее пределов, до морей Черного и Азовского – и ни в чем более. Но такая цель казалась слишком скромна: пустынные степи, крымские татары – это завоевания, которые не окупят потраченного на них пороха. Вольтер шутя писал Екатерине II, что ее война с Турцией легко может кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. Эпистолярная любезность совпала с серьезными промыслами в Петербурге и прозвучала как бы пророчеством.

Турецкая война 1768-1774 была проверочным испытанием для Екатерины II. В шесть лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет Европе делами в Польше, дома – созывом уложенной комиссии 1767 г. Ее имя уже обволакивалось светлой дымкой величия. Опуститься на землю и пойти, как ходят обыкновенные государи, значило для Екатерины допустить, чтобы сияние рассыпалось болотными огоньками; тогда все зависти и злости, пришибленные ее успехами, поднимутся и бог знает, что может последовать. В таком приподнятом настроении встречала Екатерина II турецкую войну, к которой совсем не была приготовлена. Унывать было нельзя. «Пойдем бодро вперед – поговорка, с которой я проводила одинаково и хорошие и худые годы, и вот прожила целых сорок лет, и что значит настоящая беда перед прошлыми?» – так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий – и начале, не совсем удачном. [Читайте на нашем сайте обобщающую статью Русско-турецкие войны — кратко.]

Портрет Екатерины II. Художник Ф. Рокотов, 1763

И она развила в себе изумительную энергию, работала, как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, обшарила все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, как бы устроить заворошку, заговор или восстание против турок в Черногории, Албании, среди майнотов, в Кабарде, поднимала царей имеретинского и грузинского и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность; решив послать морскую экспедицию к берегам Мореи (Пелопоннеса), просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и Архипелага, также достать пушечного литейщика поаккуратнее наших, «кои льют сто пушек, а годятся много что десять», хлопоча поднять Закавказье, недоумевала, где находится Тифлис, на каспийском или черноморском берегу, или же внутри страны.

Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. «Зададим мы звону, какого не ожидали», – писала Екатерина II вскоре по получении известия о разрыве c турками (ноябрь 1769 г.). «Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет», – раздумчиво писала она через полгода, когда турецкая война разгоралась. Но набегавшее раздумье разгоняли такие лихие головы, как братья Орловы, умевшие только решаться, а не думать.

На одном из первых заседаний совета, собиравшегося по делам турецкой войны 1768-1774 под председательством императрицы, Григорий Орлов, которого Екатерина называла Фридриху II героем, подобным древним римлянам лучших времен республики, предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат его Алексей, долечивавшийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции: если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого, а их неверных магометан, по слову Петра Великого, согнать в поле и в степи пустые и песчаные, на прежние их жилища. Он сам напросился быть и руководителем восстания турецких христиан. Нужно было иметь много веры в провидение, чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина четыре года назад признала никуда негодным. И он спешил оправдать отзыв. Едва эскадра, отплывшая из Кронштадта (июль 1769 г.) под командой Спиридова, вступила в открытое море, один корабль новейшей постройки оказался негодным к дальнейшему плаванию.

Русско-турецкая война 1768-1774. Карта

Русские послы в Дании и Англии, осматривавшие проходившую эскадру, были поражены невежеством офицеров, недостатком хороших матросов, множеством больных, унынием всего экипажа. Эскадра двигалась к берегам Турции медленно. Екатерина выходила из себя от нетерпения и просила Спиридова ради бога не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом. Из 15 больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только восемь. Когда А. Орлов осмотрел их в Ливорно, у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью: ни провианта, ни денег, ни врачей, ни сведущих офицеров, и «если бы все службы, – доносил он императрице, – были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше отечество». С незначительным русским отрядом Орлов быстро поднял Пелопоннес, но не мог дать повстанцам прочного военного устройства и, потерпев неудачу от подошедшего турецкого войска, бросил греков на произвол судьбы раздраженный тем, что не нашел в них Фемистоклов.

Екатерина одобрила все его действия. Соединившись с подошедшей между тем другой эскадрой Эльфингстона, Орлов погнался за турецким флотом и в Хиосском проливе близ крепостцы Чесме настиг армаду по числу кораблей больше чем вдвое сильнее русского флота. Смельчак испугался, увидев «оное сооружение», но ужас положения вдохнул отчаянную отвагу, сообщившуюся и всему экипажу, «пасть или истребить неприятеля». После четырехчасового боя, когда вслед за русским «Евстафием» взлетел на воздух и подожженный им турецкий адмиральский корабль, турки укрылись в Чесменскую бухту (24 июня 1770 г.). Через день в лунную ночь русские пустили брандеры (зажигательные суда), и к утру скученный в бухте турецкий флот был сожжен (26 июня).

Еще в 1768 г. по поводу только что предпринятой экспедиции в Пелопоннес Екатерина II писала одному своему послу: «Если богу угодно, увидишь чудеса». И чудеса уже начались, одно было налицо: в Архипелаге нашелся флот хуже русского, а об этом русском флоте сам Орлов писал из Ливорно, что, «если б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили». Но Орлову не удалось завершить кампанию, прорваться через Дарданеллы к Константинополю и вернуться домой Черным морем, как было предположено.

За удивительными морскими победами на Архипелаге в турецкой войне следовали такие же сухопутные в Бессарабии на Ларге и Кагуле (июль 1770 г.). Заняты Молдавия и Валахия, взяты Бендеры; в 1771 г. овладели нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге Екатериной II была разрешена; сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным условием мира.

Но петербургская политика, чересчур смелая в начинаниях, была довольно робка в подсчете добытых итогов. Боясь встревожить Европу такими крупными присоединениями, как Крым и азовско-черноморские степи, где между Кубанью и Днестром кочевали ногайские татары, Екатерина придумала новую комбинацию – этих всех татар не присоединять к России, а только оторвать от Турции и объявить независимыми, точнее, заставить променять легкую зависимость от единоверного султана на покровительство грозной иноверной царицы. Ногаи подались на русское предложение, но крымский хан понял мудреный план и напрямки обозвал его в своем ответе русскому уполномоченному пустословием и безрассудством.

Крым и был завоеван войсками Екатерины II в 1771 г. именно для того, чтобы навязать ему русскую свободу. В число русских условий мира поставлено было и освобождение завоеванных Россией Молдавии и Валахии от Турции, и Фридрих II считал это дело возможным. Теперь сопоставим конец турецкой войны 1768-1774 с ее началом, чтобы видеть, как мало они сходятся. Предпринято было два освобождения христиан на разных европейских окраинах Турецкой империи, греков в Морее, румын в Молдавии и Валахии. От первого отказались, потому что не сумели исполнить, от второго принуждены были отказаться в угоду Австрии и кончили третьим, освободили магометан от магометан же, татар – от турок, чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобожденным. Крым, пройденный русскими войсками еще при императрице Анне и теперь вновь завоеванный, не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды.

Вторая война Екатерины II с Турцией (1787-1791) и была вызвана недосмотрами, подготовившими или сопровождавшими первую. Мнимонезависимый Крым под покровительством России причинял ей хлопот еще больше прежнего ожесточенной усобицей партий русской и турецкой, насильственной сменой ханов. Наконец, решились присоединить его к России, что и повело ко второй войне с Турцией. Ввиду этой войны покинули северную систему с прусским союзом и вернулись к прежней системе австрийского союза. Сменились и сотрудники Екатерины по внешней политике: вместо Панина стали Потемкин, Безбородко.

Вторая война Екатерины II с Турцией. Карта

Но при новых отношениях и людях сохранилось прежнее мышление, привычная наклонность строить «испанские замки», как называла Екатерина II свои смелые планы. Ввиду второй войны с Турцией были построены и предложены (1782 г.) новой союзнице Австрии два замка: между тремя империями, Россией, Австрией и Турцией, образуется из Молдавии, Валахии и Бессарабии независимое государство под древним именем Дакии и под управлением государя греческого исповедания; в случае удачного исхода войны восстановляется Греческая империя, на престол которой Екатерина прочила своего второго внука Константина. Екатерина писала императору Иосифу II, что независимое существование этих двух новых государств на турецких развалинах обеспечит вечный мир на Востоке. Иосиф беспрекословно соглашался, что непременно обеспечит, особенно если Австрия при этом что-нибудь присоединит от Турции. Он со своим министром Кауницем составил план заработать на этом греческом проекте русской дипломатии турецкую крепость Хотин на Днестре и широкую полосу от реки Ольты, притока Дуная, вплоть до Адриатического моря с Малой Валахией, Сербией, Боснией и даже с Истрией и Далмацией, областями Венецианской республики, которая за то вознаграждалась из турецкого же территориального фонда Мореей, Критом, Кипром и другими островами. И все это за какую-то Дакию и за Греческую империю без Греции! Политика археологических реставраций встретилась здесь с политикой реальных интересов, с расчетами земельного хищничества.

Вторая война с Турцией (1787 – 1791), победоносная и страшно дорого стоившая людьми и деньгами, несмотря на блестящие победы Суворова при Фокшанах, на реке Рымнике и на взятие Измаила, кончилась тем, чем должна была кончиться первая: удержанием Крыма и завоеванием Очакова со степью до Днестра, за Россией укреплялся северный берег Черного моря, без Дакии и без второго внука на константинопольском престоле.

Русско-турецкая война 1787-1791. Штурм Очакова, 1788. Картина Я. Суходольского, 1853

Этим, однако, восточный вопрос не упразднялся. Борьба с Турцией, разрешая одни задачи, вносила в него другие, его расширявшие. Призыв подвластных туркам народностей в первое время служил только агитационным средством с целью затруднить врага; подстрекали и татар, и греков, и грузин, и кабардинцев, подпаливали Турцию, по выражению Екатерины II, со всех четырех углов, не задумываясь о том, что строить на пожарище.

Алексей Орлов с умилением мечтал только о том, как после изгнания турок из Европы на их месте опять водворится благочестие. Даже строительный ум Никиты Панина в проекте союза России с Пруссией и Австрией (1770 г.) с целью изгнания турок из Европы успокаивался на мысли, вознаградив Австрию из турецких земель, области, оставшиеся за турками, вместе с самим Константинополем превратить в республику: этот тройственный союз – новая панинская запряжка в дипломатическую телегу, а турецкая республика – под стать орловскому благочестию на опустелых турецких местах. Только перед второй турецкой войной Екатерины II дипломатический бред стал складываться в более определенные планы, построенные на исторических воспоминаниях или религиозно-национальных связях.

Но творцы этих планов не понимали ни религиозных, ни национальных интересов как основы политических построений, славянские области Турции присоединяли к Австрии, православно-греческие – к католической Венеции; накануне первой турецкой войны в Петербурге вразумляли австрийского посла, что владеть Белградом с округом для Австрии гораздо выгоднее, чем Силезией, и советовали действовать в этом направлении. Впрочем, на деле события следовали не за изворотами дипломатического воображения, а за военными движениями армий в зависимости от географических расстояний. Потому попытка Екатерины II освободить морейских греков завершилась освобождением крымских татар; подняли православную Грузию, а в условия мирного договора включили присоединение магометанской Кабарды. В окончившем первую турецкую войну Кучук-Кайнарджийском договоре (1774 г.) восстававшим за свободу грекам была выговорена только амнистия, а господари Молдавии и Валахии, пальцем не шевельнувшие для освобождения своих княжеств, получили право под протекцией русского посла в Константинополе ходатайствовать через поверенных по своим делам перед Портой, и это право стало основой автономии Дунайских княжеств.

Молдо-валашская протекция русского посла, расширяясь, превратилась в русское покровительство всех турецких христиан. В таком составе восточный вопрос стоял на очереди во внешней политике России после Екатерины II с начала XIX века. Под покровом русского протектората одна часть Европейской Турции за другой отторгалась от нее вполне или условно в порядке географической близости к России; только иногда этот порядок нарушался сравнительно более или менее ранним политическим пробуждением той или другой народности. Начавшись Дунайскими княжествами, дело посредством новых войн продолжалось Сербией и Грецией и остановилось на Болгарии.

По материалам лекций В. О. Ключевского

rushist.com

| Русско-турецкая война 1787—1791 | ||

|---|---|---|

| Основной конфликт: Русско-турецкие войны, австро-турецкие войны | ||

| Штурм Измаила. Гравюра С. П. Шифляра на основе натурной зарисовки. | ||

| Дата | 13 (24) августа 1787 — 29 декабря 1791 (9 января 1792) | |

| Место | Едисан, Буджак, Дунайские княжества, Военная граница, Сербия, Северный Кавказ, Чёрное море | |

| Итог | Победа Российской империи: Ясский мир | |

| Изменения | Османская империя уступила России Западный Едисан (междуречье Днестра и Южного Буга) | |

| Противники | ||

| ||

ru.wikipedia.org

Как Екатерина II обвела турок вокруг пальца

Присоединение Крыма было частью грандиозного по своему замыслу греческого проекта Екатерины II. Владения могущественной Османской империи предполагалось разделить между Россией, Венецианской республикой и Священной Римской империей.

Крымское ханство, часть Османской империи, было опасным для России соседом. Кючук-Кайнарджийский мир, заключенный по итогам войны в 1774 году, ознаменовал постепенное ослабление державы турок. Документ признавал независимость ханства, за Россией закреплялись земли между реками Южный Буг и Днепр. По мнению советников Екатерины II, изоляция Крыма от Турции была наиболее осторожной и адекватной мерой, позволявшей избежать отрицательной реакции европейских держав и вместе с тем — подготовить почву к присоединению полуострова.

«Аллегория победы Екатерины II над турками», С. Торелли.(wikipedia.org)

В 1776-м крымским ханом становится российский ставленник Шахин-Гирей. Он затеял административные реформы, призванные реорганизовать ханство по примеру России. Владения знати были преобразованы в наместничества, которые делились на округа. Кроме того, Шахин-Гирей создал регулярную армию и распорядился, чтобы с каждых пяти татарских домов брали по одному воину. При этом обмундирование и лошадь воин должен был купить на свои средства. Все эти меры вызвали недовольство зажиточной прослойки и мусульманского духовенства. Недовольство переросло в восстание, которое зародилось в рядах армии и затем охватило весь полуостров. С бунтовщиками расправились русские части. В 1778 году Александр Суворов содействует переходу христиан, проживающих в Крыму, в российское подданство и переселению их на побережье Азовского моря.

Шахин-Гирей.(wikipedia.org)

Татарская знать, между тем, продолжала сопротивляться Шахин-Гирею. В 1781 году в Санкт-Петербург прибыла делегация, которая жаловалась на притеснения со стороны хана. Ситуация на полуострове становилась все более неспокойной: Османская империя не теряла надежды вернуть стратегически важные территории и провоцировала мятежи в Крыму. Это стало поводом для ввода сюда русских войск. Большая часть татарской знати оказалась в плену.

Главным «подстрекателем» по крымскому вопросу для российской императрицы стал Григорий Потемкин. В 1782-м он пишет Екатерине II: «Всемилостивейшая Государыня! Неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит. Удар сильный — да кому? Туркам. Сие Вас еще больше обязывает. Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один Государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море. От Вас зависеть будет запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду». Кроме того, фаворит императрицы делится с ней своими планами по застройке и экономическому развитию полуострова.

Григорий Потемкин.(wikipedia.org)

Под давлением Григория Потемкина Шахин-Гирей отказался от престола, однако до последнего надеялся на сохранение независимости Крыма. Тогда Потемкин распорядился о вводе дополнительных войск и развернул масштабную агитацию — его соратники предлагали татарской элите перейти в российское подданство и обещали уважать их традиции.

В апреле 1783-го Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Его обнародовали спустя несколько месяцев после подписания. Из европейских государств с протестом выступила одна Франция.

Хозяйственным устройством полуострова занимался Григорий Александрович Потемкин, под его началом проектировались новые города и распределялись земли.

распечатать Обсудить статьюdiletant.media