Дубровский районный суд Брянской области на портале Право.ру

История

В 1920-Х годах на территории Брянской губернии кроме губернского суда, имелось 28 народных судов, 1- трудсессия, 18 народных следователей и 13 судебных исполнителей. Первое же упоминание о Дубровском судебном участке, Брянского уезда, Брянской губернии находится в описи 1 дело № 55 за 1921 год, в котором судебный участок значится под номером 8.

В район участка в 1921 году входили: п. Дубровка, Алешинская, Вороновская и Снопотская волости. Суд находился в поселке Дубровка. Должность народного судьи занимал В. И. Белявский, который был выбран 17 апреля 1921 года (Ф.350, оп. 1, д.100, л. 5). Из выше указанных сведений следует, что 17 апреля 1921 года был образован Дубровский народный суд.

Постановлением ВЦИК № 486 от 17 июня 1929 года Западная область была разделена на восемь округов со 125 районами. Дубровский район был включен в состав Рославльского округа. Над созданием судебных органов Западной области Оргкомитет ВЦИК и окружные исполнительные комитеты работали с июня по октябрь 1929 года. На заседании Оргкомитета Западной области от 24 июля 1929 года было утверждено восемь окружных судов: Смоленский, Брянский, Великолуцкий, Вяземский, Клинцовский, Рославльский, Ржевский и Сухинический с обслуживанием каждым окружным судом территории одного округа.

Над созданием судебных органов Западной области Оргкомитет ВЦИК и окружные исполнительные комитеты работали с июня по октябрь 1929 года. На заседании Оргкомитета Западной области от 24 июля 1929 года было утверждено восемь окружных судов: Смоленский, Брянский, Великолуцкий, Вяземский, Клинцовский, Рославльский, Ржевский и Сухинический с обслуживанием каждым окружным судом территории одного округа.

На заседании областной комиссии по ликвидации округов 18 августа 1930 года было решено сеть народных судов оставить в прежних границах. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 года местные органы юстиции были реорганизованы в связи с ликвидацией округов. На основании Постановления окружные суды РСФСР были упразднены, но сохранена полностью сеть народных судов. Судебными органами на территории РСФСР остались народные суды и Верховный суд РСФСР. Участки народных судов устанавливались обязательно в каждом районе. Народные судьи избирались районными исполкомами, а в городах — горсоветами на срок, установленный ст. 16 «Положения о судоустройстве».

16 «Положения о судоустройстве».

Решением Орловского облисполкома №1101/26 от 19 октября 1943 года утвержден проект сети народных судов Орловской области на 1944 год, согласно которому в Дубровском районе значится 1 участок.

В 1996 году на основании ст. 36 Федерального Конституционного Закона « О судебной системе Российской Федерации». В связи с приведением в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года из названия «Дубровский районный народный суд» было исключено слово «народный». С января 2001 года Дубровский районный суд является четырехсоставным, правосудие осуществляют четыре федеральных судьи.

Место в судебной системе

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», районные суды относятся к судам системы федеральных судов общей юрисдикции, являясь судами низшего уровня.

В качестве суда первой инстанции районный суд рассматривает все гражданские и уголовные дела, за исключением дел, подсудных вышестоящим судам и мировым судьям, а также административные дела, подсудные районным судам, дела о восстановлении на работе. Районным судам, в частности, подсудны административные дела о правонарушениях, влекущих за собой административное наказание, которое вправе назначить только судья, производство по которым осуществляется в форме административного расследования; дела, влекущие административное выдворение за пределы РФ; дела, переданные в суд органами и должностными лицами, к которым дело поступило.

В соответствии со статьей 21 1-ФКЗ, районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района, он рассматривает апелляционные жалобы на решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

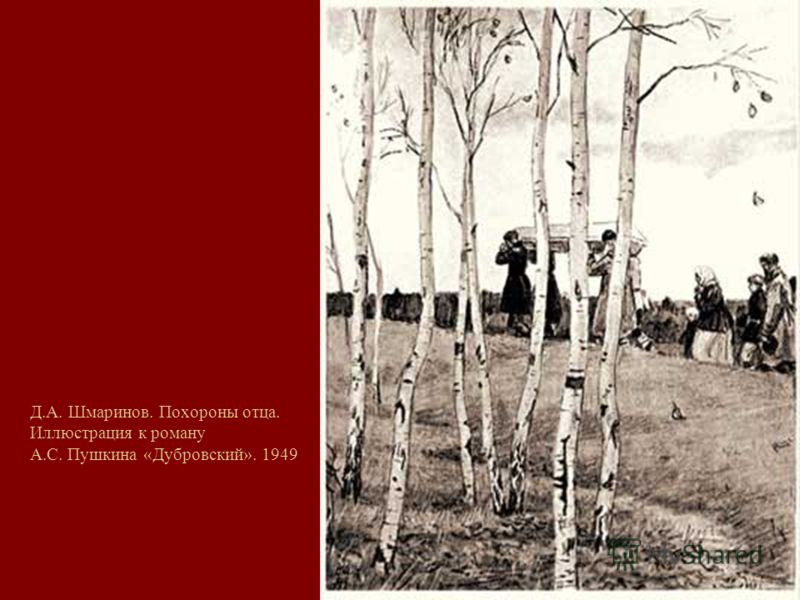

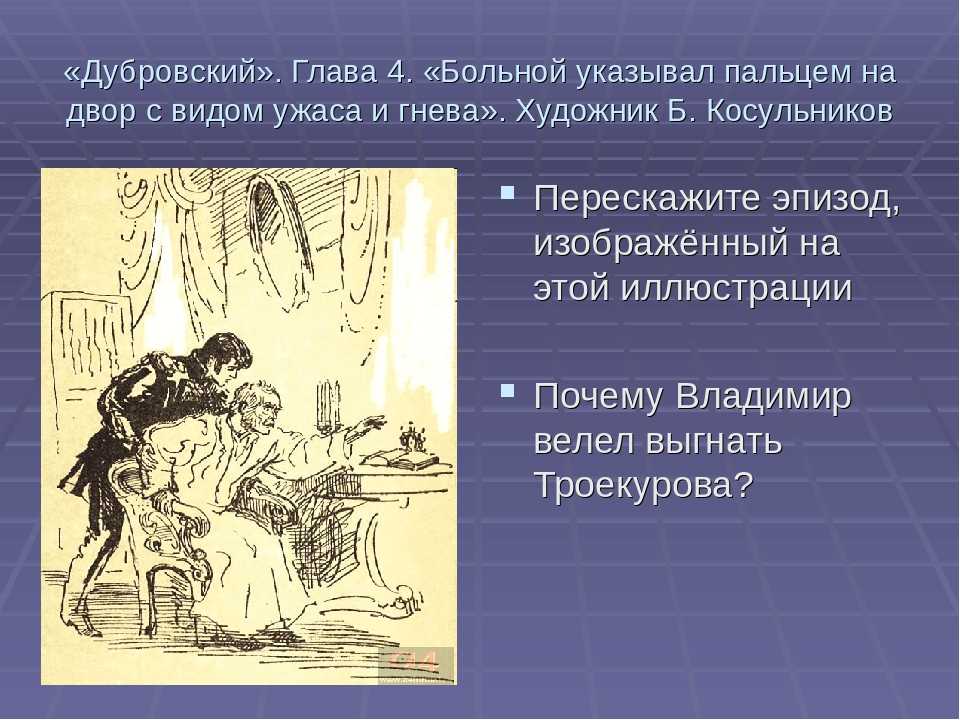

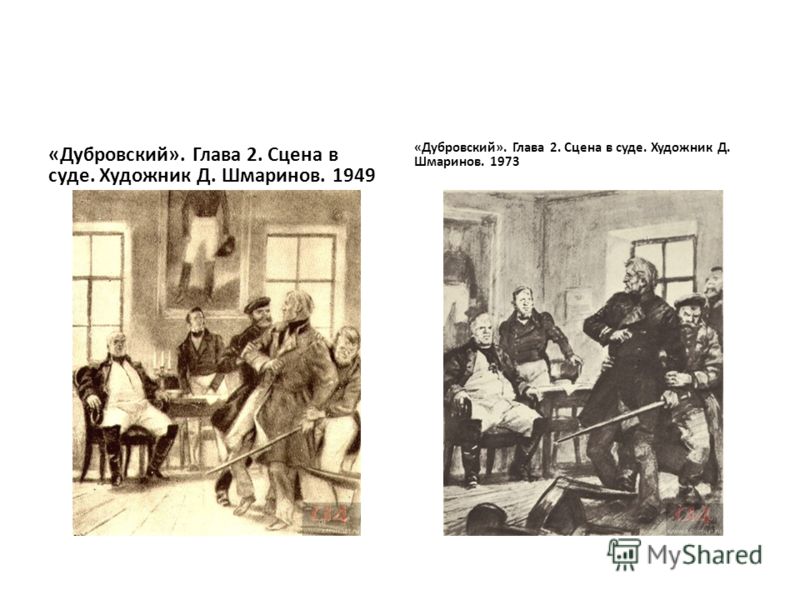

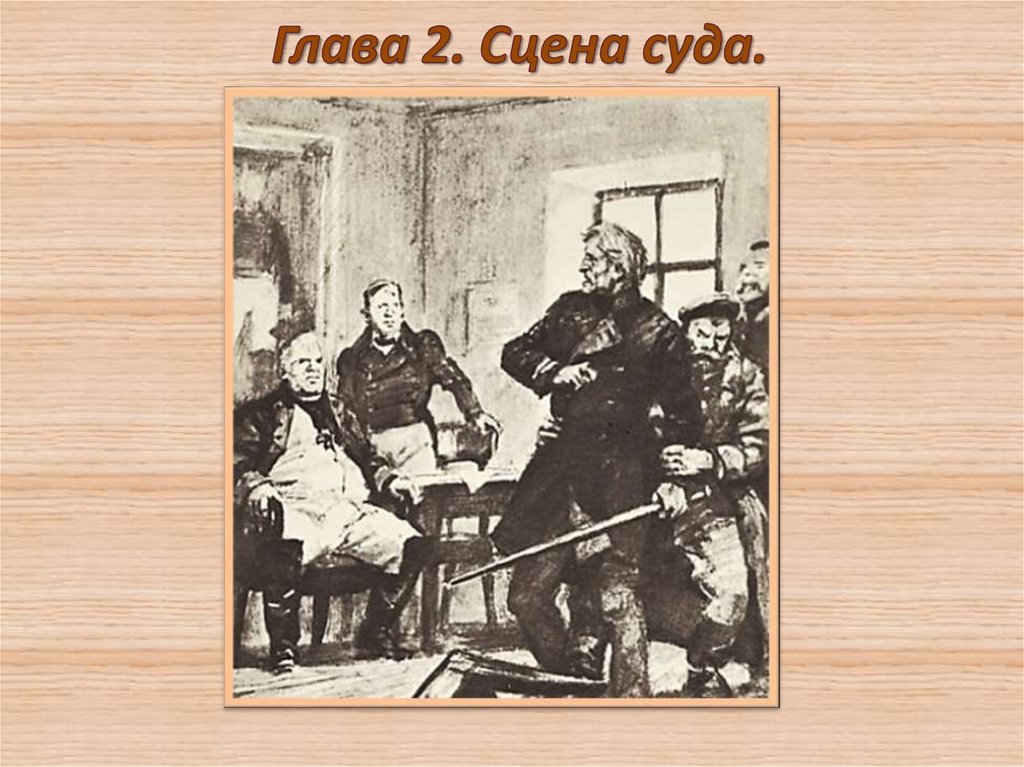

День суда Дубровского и Троекурова

Личные финансы

«18…года октября 27 дня уездный суд рассматривал дело о неправильном владении» — так начиналось заключение суда между бедным помещиком Андреем Дубровским и богатым барином Кириллом Троекуровым. Если перевести эту дату в принятый у нас сейчас «новый стиль», то получится, что тот самый суд из романа А. С. Пушкина «Дубровский» состоялся именно 8 ноября

Если перевести эту дату в принятый у нас сейчас «новый стиль», то получится, что тот самый суд из романа А. С. Пушкина «Дубровский» состоялся именно 8 ноября

Перипетии сюжета

Отставной генерал, богатый помещик и барин Кирилл Петрович Троекуров жил по соседству со своим другом, бывшим сослуживцем и небогатым дворянином Андреем Гавриловичем Дубровским. Троекуров был жесток и своенравен, не терпел отказов и критики. Его все уважали и немного боялись. Один Дубровский имел смелость высказывать ему свое мнение. Но в конце концов между товарищами возникает ссора, во время которой Дубровский не повинуется приказу Троекурова. Обиженный Троекуров решает отомстить Дубровскому за дерзость и отсудить у него его фамильное поместье Кистеневку.

Обиженный Троекуров решает отомстить Дубровскому за дерзость и отсудить у него его фамильное поместье Кистеневку.

Во времена дружбы между Петром Троекуровым и Гаврилой Дубровским (отцами главных героев), поместье на законном основании было передано от Троекурова – Дубровскому. Кирилл знал, что у Андрея Дубровского этих документов нет, они сгорели при пожаре. И даже несмотря на высоковероятный выигрыш дела, Троекуров подкупает суд. Тот признает владение Кистенёвкой Дубровским неправомерным и приказывает вернуть его семье Троекурова. От переживаний и ощущения несправедливости Андрей Дубровский заболевает, а после приезда 20-летнего сына Владимира умирает.

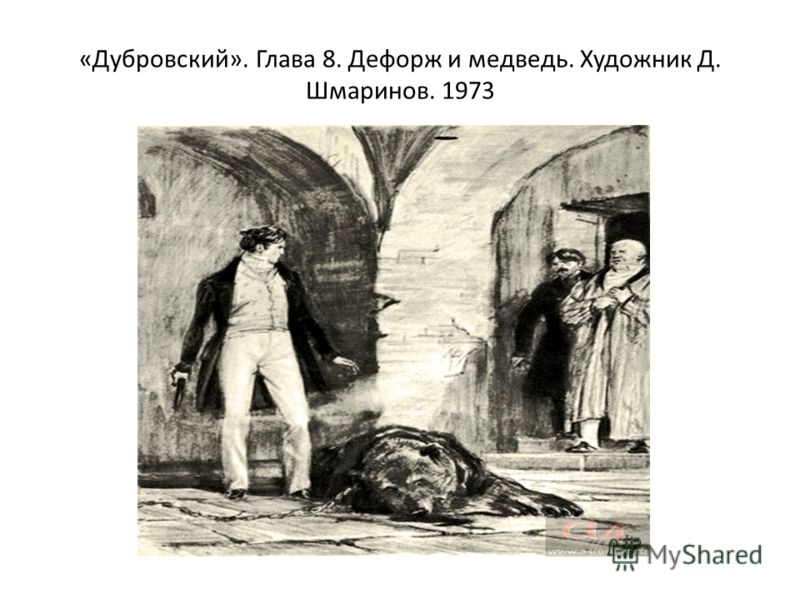

После того, как Владимир осознает, что честным путем ему правды не добиться, он начинает мстить разбойничеством, поджогами и грабежом. Заключительной частью его плана стало проникновение в дом Троекурова под видом французского учителя для Марьи Кириловны Троекуровой (дочери Троекурова). Молодые люди влюбляются друг в друга. И на этих действиях заканчивается первый том романа. Во втором томе А. С. Пушкин раскрывает тему любви Марии к молодому учителю и историю Владимира Дубровского.

Во втором томе А. С. Пушкин раскрывает тему любви Марии к молодому учителю и историю Владимира Дубровского.

Чем закончилась эта история? Читайте у классика!

Современная проблема

Советский поэт Василий Лебедев-Кумач написал «Песенку Бюрократа», в которой не раз повторяется строчка: «Без бумажки – ты букашка». Бумажкой здесь называется любой документ. Перепрыгивая через столетия, эта проблема не утратила своей значимости. До сих пор, любой документ — значит намного больше, чем слова, дружеские или родственные связи. Особенно это касается документов, доказывающих Ваше право на собственность.

Огромное количество людей становится банкротами или бездомными в последствии утраты, потери или порчи документов, которые имели материальную ценность. Чтобы быть подготовленными к непредвиденным ситуациям, таким как у семьи Дубровского, храните важные документы в защищенных местах, так, чтобы Вы точно знали, где они находятся, и на случай чрезвычайного происшествия быстро могли их найти и взять с собой. Еще хорошим советом будет иметь несколько нотариально заверенных копий этих документов.

Еще хорошим советом будет иметь несколько нотариально заверенных копий этих документов.

Берегите важные документы и никогда не теряйте их!

Текст упомянутой «Песенки Бюрократа» читайте здесь.

Александр Кравченко, эксперт

Работает в финансовых и консалтинговых структурах по направлениям: кредитование, юридическое сопровождение предпринимательской деятельности, правовая защита бизнеса, проблемные активы и взыскание проблемных долгов. Участвовал в создании и руководстве деятельностью Школы Права при юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

Не подлежит сомнению, что с момента возникновения письменности и начала удостоверения субъективных прав граждан в форме письменных документов свою актуальность сохраняет проблематика обеспечения сохранности этих актов, имеющих иногда огромнейшую юридическую значимость. Герой другого классического произведения русской литературы, Воланд из «Мастера и Маргариты» М.

А. Булгакова, говорил, что «рукописи не горят». Однако действительность показывает, что юридически значимые рукописи не только горят, но и иным образом теряют своё качество быть удостоверением права частного лица на какое-либо материальное или нематериальное благо. С точки зрения финансового образования эта статья важна тем, что она призвана сформировать финансово-ответственное поведение, понимание необходимости бережного отношения к юридически значимым бумагам, осознание рисков порчи или утраты документов, от сохранности которых может зависеть финансовое благополучие граждан.

Мировые соглашения и вынесенные вердикты для клиентов

Вердикты присяжных

Da Silva против Thompson Harvey Transportation, Inc. Trucking Company

- Вердикт присяжных на сумму 4,7 млн. Столкновение трейлеров. Ущерб был сильно оспорен защитой

- Множественные травмы, полученные Истцом; ответственности, сильно оспариваемой защитой

Анна Дубровская была номинирована на Адвокат по делу года по этому делу

Vayner vs Sanhuez

- $ 775 000 Правил жюри — Сан -Франциско Верховный суд

- Клиент пострадал от номов

для Street Fighter года по этому делу

для Street Fighter года по этому делу

Энтони против Ли

- $ 650 235 Вердикт присяжных — Верховный суд Сан-Франциско

- Дорожно-транспортное происшествие

- Травмы клиента, включая травмы спины, шеи, запястья и челюсти (ВНЧС)

Анна Дубровская номинирована на премию Судебный юрист 2018 года по этому делу

19Подробнее >

Цинкер против Касема

- $ 515,000 Вердикт присяжных — Верховный суд округа Аламеда

- Инцидент против внедорожника

- Травмы, включая перелом бедра

Hendrix против Owens

- $ 365 000 приговора присяжных — Верховный суд округа Сан -Матео

- Авария на автомобиле

- Повреждения понижению

Jowar vs McGlinchey

- $ 292000 jury VS McGlinchey

- 7

- Столкновение велосипеда и автомобиля

- Травма лодыжки, требующая хирургического вмешательства

Бабчин против Дутры

- $91 000 Вердикт присяжных — Верховный суд Сан-Франциско

- Пешеход против автомобиля

- Травмы на спине и колене

Поселения

Пешеход против штата Калифорния

- $ 4,315 000

- Пеховые условия для автомобильных автомобилей

- Катирофические раны

- 7777777 годы для калифорнийских условий для калифорнийских катирообразных.

въезда, где произошел инцидент

въезда, где произошел инцидент

Пешеход против автомобиля

- 1 000 000 долларов США

- Policy limit settlement

- Brain injury case

Slip and Fall Accident

- $1,200,000

- Injuries to head, neck, back and other body parts

Pedestrian vs Motor Vehicle

- $1,000,000

- Урегулирование лимита полиса

- Черепно-мозговая травма

Велосипедист против автомобиля

- 900 000 долларов США

- Травма запястья, требующая хирургического вмешательства

Пешеход против AUTO

- $ 900 000

- Повреждения плеча, требующие нескольких операций

Авария на автомобиле

- $ 350 000

- Heals и Back Rangules

- 250 000 долларов США

- Стюардесса пролила горячий чай на клиента

- Клиент получил серьезные ожоги

- $ 220 000

- Автомобильные аварии

- Травмы шеи и спины

- $ 335 000

- Платный падение по плавам в частном доме

- SEARE ANKL

- 200 000 долларов

- Травмы грудной клетки и спины

- 200 000 долларов

- Рабочий упал по лестнице

- Дело поступило в Апелляционный суд по нескольким выпускам

- $ 150 000

- Раньше шеи и спины, требуя эпидуральной инъекции

- 110 000 долларов США

- Травма спины, требующая эпидуральной инъекции

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

.

Слип/Падшая авария

Несчастный случай со скольжением/падением

Автомобильные аварии

.

Гутерман против частной автобусной компании

Неправомерная смерть мужа и отца в автобусной аварии

$4 200 000,00

Вайнер против Сануэзо (авто-столкновение)

Вердикт жюри по травме спины в Сан-Франциско. Анна была назначена SFTLA и CAOC для адвоката по судебным процессам за ее тщательную работу в этом случае

Анна была назначена SFTLA и CAOC для адвоката по судебным процессам за ее тщательную работу в этом случае

$ 775 000,00

Thibodeaux v X (SUP VS Auto Accade)

Davioving

$ 145 0009

. (укус собаки ребенку)

Укус собаки ребенку

100 000 долларов США

Экспертиза в российских судах – Riddle Russia

В 2012 году Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) при обсуждении недостатков ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» обратила внимание на то, что «в отсутствие в Законе четких критериев, оставлены слишком широкие пределы усмотрения и субъективности как в части оценки материала, так и в отношении соответствующей судебной процедуры». Это в полной мере относится и к использованию экспертных заключений в суде при применении российского «Закона об экстремизме».

Проблемы с экспертизой в российских судах

В российском публичном пространстве постоянно поднимается вопрос экспертизы, призванной определить, является ли тот или иной текст (или изображение) «экстремистским». Одной из важнейших гарантий обоснованности показаний эксперта в суде является беспристрастность эксперта, который должен быть свободен от давления со стороны лиц, инициировавших дело, и поэтому заинтересованных в том, чтобы эксперт давал предсказуемые ответы на поставленные вопросы.

Одной из важнейших гарантий обоснованности показаний эксперта в суде является беспристрастность эксперта, который должен быть свободен от давления со стороны лиц, инициировавших дело, и поэтому заинтересованных в том, чтобы эксперт давал предсказуемые ответы на поставленные вопросы.

В России экспертизы проводятся по поручению Минюста (Российским федеральным центром судебной экспертизы и региональными лабораториями Минюста), ФСБ России (региональные криминалистические лаборатории), Минюста органов внутренних дел (центры судебно-медицинской экспертизы) и, в последнее время, Следственного комитета (СК) (пока создан только центральный экспертно-криминалистический центр СК). Кроме того, экспертные заключения выдаются неправительственными организациями и различными академическими центрами, такими как Центр экспертных консультаций СПбГУ.

Юристы сомневаются в том, что эксперты, аффилированные с правоохранительными органами, могут считаться независимыми. То же самое касается образовательных учреждений. В 2018 году, например, Александр Панченко, тогда профессор СПбГУ, был уволен после подписания альтернативного официального экспертного заключения по делу о запрете книг пастора Бранхама. Кроме того, известны случаи давления правоохранительных органов на руководство академических и образовательных учреждений с целью получения необходимых экспертных заключений. В этих условиях страдает не только институт независимой экспертизы, но и качество предоставляемых экспертных заключений.

В 2018 году, например, Александр Панченко, тогда профессор СПбГУ, был уволен после подписания альтернативного официального экспертного заключения по делу о запрете книг пастора Бранхама. Кроме того, известны случаи давления правоохранительных органов на руководство академических и образовательных учреждений с целью получения необходимых экспертных заключений. В этих условиях страдает не только институт независимой экспертизы, но и качество предоставляемых экспертных заключений.

Различные экспертные ассоциации потенциально могут улучшить качество работы экспертов. Примеры включают GLEDID (Гильдия лингвистов-экспертов по документальным и информационным спорам), недавний проект Amicus Curiae и проект Dissernet, который публикует обзоры наиболее противоречивых мнений экспертов. Российские власти неоднократно предлагали государственную систему лицензирования такой экспертной деятельности, что еще больше скомпрометировало бы независимую экспертизу.

Еще одним важным вопросом является роль судебной экспертизы в российском антиэкстремистском процессе.

Еще одной серьезной проблемой является неравный статус экспертизы и экспертизы: если экспертиза производится «экспертом» по поручению следствия или суда, то экспертиза проводится профессионалом, как правило, по требованию защиты. Экспертиза приобщается к материалам дела (и чаще всего дело возбуждается на ее основании), а экспертиза проводится защитой и чаще всего рассматривается судом в составе «иных доказательств». Этот дисбаланс был частично устранен в 2010 году, когда Верховный суд предоставил специалистам право участвовать в оценке профессиональной составляющей экспертных заключений, используемых в качестве доказательств в суде.

В результате того, что суд опирается на содержание и выводы, представленные в экспертных заключениях, «научные» концепции смешиваются не только с идеологически обоснованными теориями, такими как геополитика, но и с откровенно антинаучными теориями (такими как нейролингвистическое программирование) и даже с теориями заговора. (например, «План Даллеса»). Проект «Диссернет» в сотрудничестве с сетью Amicus Curiae собрал коллекцию таких экспертных мнений, в том числе предоставленных исследователями из российских университетов и академических институтов. В ряде случаев академический текст превращается в идеологический донос или в откровенно мракобесный текст, в котором экспертное заключение, основанное на академической экспертизе в области религиоведения, подменяется ортодоксальным богословием, как это было с экспертными заключениями в Дело Пусси Райт.

(например, «План Даллеса»). Проект «Диссернет» в сотрудничестве с сетью Amicus Curiae собрал коллекцию таких экспертных мнений, в том числе предоставленных исследователями из российских университетов и академических институтов. В ряде случаев академический текст превращается в идеологический донос или в откровенно мракобесный текст, в котором экспертное заключение, основанное на академической экспертизе в области религиоведения, подменяется ортодоксальным богословием, как это было с экспертными заключениями в Дело Пусси Райт.

Критика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Проблема низкого профессионального качества и предвзятости, характерных для российской экспертизы в суде, поднималась в ряде постановлений ЕСПЧ. Можно вспомнить, например, дело Матыцина против России (2014 г.), в котором Суд выразил обеспокоенность по поводу несправедливого обращения с экспертными заключениями в ходе разбирательства по делу о гипотетическом вреде от занятий различными практиками, связанными со здоровьем, которые , по версии обвинения, привело к обострению психического заболевания потерпевшего, который ранее посещал курсы, которые проводила Матыцина, инструктор по йоге. ЕСПЧ отметил, что незаконный отказ судов признать экспертные заключения и другие произвольные действия судов в отношении этих заключений, когда они не соответствовали аргументации обвинения, прямо нарушили статью 6 § 1 Европейской конвенции о Права человека (ЕКПЧ).

ЕСПЧ отметил, что незаконный отказ судов признать экспертные заключения и другие произвольные действия судов в отношении этих заключений, когда они не соответствовали аргументации обвинения, прямо нарушили статью 6 § 1 Европейской конвенции о Права человека (ЕКПЧ).

По делу Станислав Дмитриевский (2017) против России правозащитник из Нижнего Новгорода был осужден за публикацию публичных заявлений чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. ЕСПЧ обратил внимание на то, что эксперт-лингвист в данном случае ответил на юридические вопросы и тем самым встал на место суда. ЕСПЧ также отметил, что российские судьи не оценили те самые заключения, в которых эксперт Лариса Тесленко явно выходила за рамки чисто языковых вопросов (например, она утверждала, что Дмитриевский «разжигал рознь и ненависть» в отношении социальных групп, называя их «руководство Российской империи» и «безумный, кровожадный кремлевский режим») и, по сути, эксперт оценил действия заявителя с правовой точки зрения.

В деле Ибрагим Ибрагимов и другие против России (2018 г.), которое касалось судебного обжалования запрета книг, написанных исламским богословом Саидом Нурси и изданных в России, ЕСПЧ также обратил внимание на то, что решения российских судов основывались на выводах лингвиста и психолога и игнорировали мнение религиоведов. При этом утверждения о разжигании розни не подкреплялись фактическими цитатами, а один из российских судей признал, что вообще не читал книгу и доверяет цитатам, подобранным экспертами обвинения.

Эти решения ЕСПЧ подчеркивают основные недостатки, существующие в российском законодательстве в отношении использования экспертиз и доказательств: решение экспертом правовых вопросов, отказ суда в проверке содержания обсуждаемых заявлений и перепрофилирование этой роли на эксперта. . В результате ответы эксперта на юридические вопросы дальнейшему обсуждению не подлежат; они влияют на судебные решения и подрывают их качество.

Ответ на критику

Вопрос экспертизы в суде достаточно серьезно обсуждался в постановлении, опубликованном Верховным судом в 2011 году. В документе говорилось, что эксперт не может отвечать на юридические вопросы и что лингвистические экспертизы должны ориентироваться на смысл в других областях гуманитарными науками могли заниматься при необходимости. Важно отметить, что в этом постановлении также упоминалась роль специалистов, которые могли бы помочь защите в оценке научной составляющей экспертных заключений, подготовленных обвинением.

В 2018 году Верховный суд уточнил, что «при оценке показаний экспертов по делам, связанным с экстремизмом, суды должны иметь в виду, что они не являются судебным заключением». Соответственно, вопрос о том, является ли то или иное сообщение экстремистским, должен решать суд. Эта поправка следует за решениями ЕСПЧ.

29.06.2021 Пленум Верховного Суда внес изменения в свое постановление, указав, что «в случае, если заключение эксперта содержит выводы о правовой оценке деяния или достоверности показаний, представленных проверяемыми лицами, оно не может быть признано допустимым». доказательства в этой степени». В то же время Верховный суд убрал из постановления все упоминания о возможности привлечения специалистов «для оказания помощи в оценке заключения и допросе эксперта» (т.е. для проверки экспертных показаний). Это лишает защиту достаточно важного инструмента отстаивания своей правовой позиции, хотя сохраняется возможность предоставления альтернативного экспертного заключения по оспариваемым материалам.

Развитие в области экспертизы в суде можно считать неудачей: постановление 2010 г. несколько улучшило ситуацию с привлечением экспертов защиты к обсуждению научной обоснованности экспертных заключений, тогда как более поздние поправки переломили эту тенденцию. Эксперты теперь не могут оценить научное содержание экспертного заключения, подготовленного стороной обвинения. Это еще более усложняет положение защиты и явно нарушает принцип состязательности.

В прошлом, хотя заключения экспертов не всегда влияли на исход дела, они могли быть использованы в апелляции, кассации и для ЕСПЧ в качестве независимой оценки научной составляющей экспертных доказательств. В ответ на критику ЕСПЧ Верховный суд подтвердил недопустимость обсуждения правовых вопросов в экспертных заключениях, но фактически исключил из процесса специалистов, то есть тех, кто давал защите критические оценки экспертных заключений. Суды теперь должны оценивать научную составляющую экспертного заключения самостоятельно, поскольку не могут привлекать для этой цели специалистов. В итоге это приведет к увеличению количества непрофессиональных и необъективных экспертных заключений.

Суды теперь должны оценивать научную составляющую экспертного заключения самостоятельно, поскольку не могут привлекать для этой цели специалистов. В итоге это приведет к увеличению количества непрофессиональных и необъективных экспертных заключений.

Что могло бы улучшить ситуацию в этом аспекте отправления правосудия? Шагом в правильном направлении было бы возвращение к праву ознакомления с экспертными заключениями, предусмотренному в предыдущих редакциях постановления Верховного Суда РФ. Кроме того, должен применяться минимальный научный стандарт, как это имеет место в ряде других стран.

Международные стандарты и российская практика

В 1923 году спор в Соединенных Штатах по поводу применимости сомнительных результатов полиграфа в суде привел к стандарту, получившему свое название от человека, обвиненного в убийстве на основании показаний, проверенных «детектором лжи». С тех пор стандарт Фрая (или общепринятый тест для научных доказательств) требует, чтобы научное мнение, представленное в суде в качестве доказательства, было общепринято значительной частью научного сообщества. Это относится к порядку, принципам и методам расследования, результаты которого используются в качестве доказательств в суде. В практическом смысле речь идет о том, что в ситуации, когда выводы того или иного экспертного заключения ставятся под сомнение, сторона, предоставляющая его в суде, должна доказать, что принятый подход является научным и что за ним стоит прочная научная традиция. Это. С тех пор стандарт Фрая был заменен стандартом Даубера, который требует, чтобы судьи проверяли доказательства экспертов на соответствие следующим критериям, прежде чем принять их:

Это относится к порядку, принципам и методам расследования, результаты которого используются в качестве доказательств в суде. В практическом смысле речь идет о том, что в ситуации, когда выводы того или иного экспертного заключения ставятся под сомнение, сторона, предоставляющая его в суде, должна доказать, что принятый подход является научным и что за ним стоит прочная научная традиция. Это. С тех пор стандарт Фрая был заменен стандартом Даубера, который требует, чтобы судьи проверяли доказательства экспертов на соответствие следующим критериям, прежде чем принять их:

- Методика или теория эксперта может быть проверена и оценена на надежность (принцип проверки).

- Методика или теория были подвергнуты экспертной оценке и опубликованы (принцип научного признания).

- Потенциальная частота ошибок метода или теории известна (принцип частоты ошибок).

В правовых системах ЕС, более близких к российской, существуют аналогичные положения об оценке экспертных заключений с точки зрения профессионализма и научной обоснованности. В Нидерландах, например, суды должны определить, способен ли эксперт провести соответствующую экспертизу, какие методы он применил, в какой степени методы и выводы надежны и насколько компетентен эксперт в применении метода. они указали. Во Франции достоверность выводов эксперта оценивается с точки зрения профессиональных качеств эксперта (умение рассматривать дело и понимание своей роли в судебном разбирательстве, профессиональная беспристрастность, компетентность) и надежности применяемых методов.

В Нидерландах, например, суды должны определить, способен ли эксперт провести соответствующую экспертизу, какие методы он применил, в какой степени методы и выводы надежны и насколько компетентен эксперт в применении метода. они указали. Во Франции достоверность выводов эксперта оценивается с точки зрения профессиональных качеств эксперта (умение рассматривать дело и понимание своей роли в судебном разбирательстве, профессиональная беспристрастность, компетентность) и надежности применяемых методов.

Очень похожие стандарты описаны в рекомендациях для российских судей, но научная составляющая представлена только категорией «научная обоснованность». Что касается экспертных показаний, то сам Пленум Верховного Суда в 2010 г. определил, что необходима оценка научной обоснованности методики экспертизы, граничных условий ее применения, допустимости выбранной методики в конкретном случае. Основная проблема заключается в том, что содержание этой процедуры оценки не описано в постановлении Пленума.

В России, в отличие от всех приведенных выше международных примеров, отсутствует этап, связанный с оценкой научной обоснованности экспертных заключений. Этот этап предшествует судебному разбирательству, и именно на этом этапе суд может отклонить доказательства как не прошедшие тест на научную достоверность. В случае российского судопроизводства этот процесс является частью обсуждения доказательств, и предполагается, что суд в ходе судебного разбирательства рассматривает требуемые параметры: научную значимость методики экспертизы, ее допустимость и граничные условия для ее заявление. В ситуации прямого запрета на участие эксперта в этом процессе научная составляющая экспертизы подлежит обсуждению прокурором, защитником и судьями, т.е. лицами, не обладающими экспертными знаниями в данной области. под обсуждением. Кроме того, мало реальных дел, в которых суд серьезно обсуждал научную составляющую экспертного заключения.

Единственным удачным примером отмены в суде научно необоснованного заключения эксперта является дело о вынесении частного постановления в отношении эксперта Федяева, которого добились адвокаты Андрей Сабинин и Александр Попков в краснодарском суде: им удалось доказать, что эксперт заключение, подготовленное экспертом от имени краснодарского МВД, не было научно обоснованным.

А. Булгакова, говорил, что «рукописи не горят». Однако действительность показывает, что юридически значимые рукописи не только горят, но и иным образом теряют своё качество быть удостоверением права частного лица на какое-либо материальное или нематериальное благо. С точки зрения финансового образования эта статья важна тем, что она призвана сформировать финансово-ответственное поведение, понимание необходимости бережного отношения к юридически значимым бумагам, осознание рисков порчи или утраты документов, от сохранности которых может зависеть финансовое благополучие граждан.

А. Булгакова, говорил, что «рукописи не горят». Однако действительность показывает, что юридически значимые рукописи не только горят, но и иным образом теряют своё качество быть удостоверением права частного лица на какое-либо материальное или нематериальное благо. С точки зрения финансового образования эта статья важна тем, что она призвана сформировать финансово-ответственное поведение, понимание необходимости бережного отношения к юридически значимым бумагам, осознание рисков порчи или утраты документов, от сохранности которых может зависеть финансовое благополучие граждан. въезда, где произошел инцидент

въезда, где произошел инцидент