Статья «Древнегреческие историки. Информационные материалы и методические указания к уроку».

Статья «Древнегреческие историки. Информационные материалы и методические указания к уроку».

Древнегреческие историки. Источниками наших знаний

о древней Греции являются прежде всего произведения древнегреческих

писателей. Древняя Греция оставила огромное наследство

письменных произведений; например, научный каталог

Александрийской библиотеки состоял из 120 томов, и в нем

числилось свыше 500 тыс. свитков, или томов, говоря нашим

языком. Сохранилась же до нашего времени из всего этого огромного

литературного богатства лишь какая-нибудь сотая часть.

Однако в числе сохранившихся мы находим произведения величайших

представителей древнегреческой мысли: труды историков

Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Диодора,

историка-географа Страбона, биографии Плутарха и др.

Историческая наука родилась в древней Греции, и само слово

и с т о р и я — греческое (происходит от глагола historein — собирать

свидетельства о событиях).

В VI в. до н. э. во многих эллинских городах, особенно на ионийском

берегу Малой Азии, хозяйственная, культурная и общественно-политическая

жизнь била ключом. Именно здесь в это время и появились первые писатели,

излагавшие в художественной форме народные предания и мифы, так или иначе

отражавшие древнейшую историю Эллады. Эти авторы получили название

л о г о г р а ф ы, т. е. писатели-прозаики (в отличие от поэтов). Наиболее

знаменитыми логографами были Гекатей Милетский (около 500 г.), написавший

«Генеалогии» (т. е. родословные греческих мифических героев), и Гелла-

ник Митиленский (V в.), автор «Аттид», т. е. летописи событий, касающихся

Аттики. Логографы еще не были историками, так как почти не подвергали

своего материала критике, не стремились точно воссоздать подлинные исторические

события и показать их связь друг с другом.

для появления первого в истории человечества исторического труда.

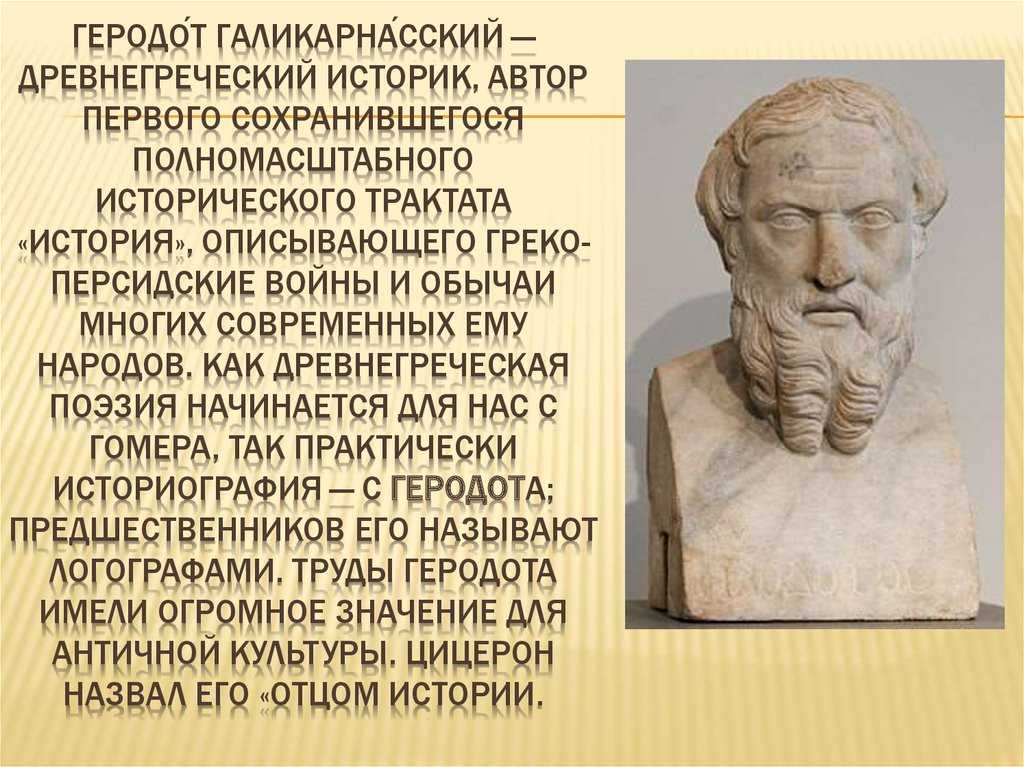

Первым историком, «отцом истории», был Г е р о д о т (около

484—425 гг.), происходивший из малоазиатского города Галикарнаса

и писавший во второй половине V в. до н. э. В это время

Афины, в результате победы над Персией, стали экономическим,

политическим и культурным центром большой морской державы,

властвовавшей в восточной половине Средиземного моря. В Афинах

достиг расцвета общественно-политический строй рабовладельческой

демократии, и горячим идеологом этого строя стал

Геродот, переселившийся в Афины и считавший их своей второй

родиной. Геродот и показывает в своем труде «История» (9 книг),

как возникли греко-персидские войны и как была одержана греками

победа, явившаяся поворотным пунктом в античной истории.

В первых трех книгах излагается история малоазиатских народов,

описание Египта и соседних стран, описание Вавилона,

в четвертой — описание Скифии (т. е. данные о древнейшем

е. данные о древнейшем

прошлом нашей родины). Параллельно сообщаются ценные (хотя

часто и легендарные) сведения о прошлом Эллады. Остальная

часть труда (V—IX книги) посвящена описанию самих грекоперсидских

войн.

«История» Геродота, как исторический труд весьма ранний, содержит,

конечно, вольные и невольные ошибки и искажения; Геродот часто слишком

доверяет слышанным рассказам, верит в сны, предсказания, чудеса, передает

явно нелепые сведения; например, численность вторгшихся в Элладу персидских

войск он исчисляет в 5 293 220 человек, рассказывает, что это войско

выпивало по пути целые озера и реки. Но он собрал и связал в последовательном

изложении, хотя и без ясного понимания причинной связи, ценные исторические

материалы, благодаря которым мы знаем ход греко-персидских войн

и параллельное развитие внутренних событий в Элладе. Огромную ценность

имеют данные Геродота о странах Востока и о «варварских» народах того

времени (например, о скифах).

Если труд «отца истории» можно до известной степени характеризовать

как еще весьма наивный, то «История» в 8 книгах

афинянина Ф у к и д и д а (460—399 гг.), младшего современника

Геродота, является уже значительно более зрелым историческим

произведением, свидетельствующим о более глубоком понимании

общественно-политической действительности и дающим даже своего

рода образцы исторической критики. Фукидид излагает события

Пелопоннесской войны, ожесточенной борьбы между двумя частями

Эллады — Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом

во главе со Спартой. Фукидид показывает громадное значение этой

войны: не только весь эллинский мир по берегам Средиземного и

Черного морей был втянут в эту борьбу, но и Персидская держава

принимала в ней активное участие. Поэтому Фукидид стремился,

как он сам заявляет, изобразить эти события так, чтобы его труд

сохранил навеки значение для человечества. Наряду с подробным

описанием военных событий Фукидид старается вскрыть причины

и последствия этих событий, показывает борьбу политических

партий. Правда, программы и теоретическое обоснование

Правда, программы и теоретическое обоснование

партийной борьбы Фукидид передает в виде речей, которые он

вкладывает в уста руководящих деятелей; но он подчеркивает,

что при передаче речей, иногда, несомненно, вольной, он стремился

прежде всего к тому, чтобы речи точно отражали мировоззрение

ораторов и программы представляемых ими партий.

Фукидид мастерски изображает картины классовой борьбы;

таков, например, его рассказ о гражданской войне на Керкире,

в которой активное участие приняли рабы. Еще более сильное

впечатление производит связанное с событиями на Керкире описание

морально-политического разложения Эллады (III книга,

главы 82—84). Здесь дана замечательно яркая характеристика

классовой ненависти в рабовладельческом обществе и ее крайних

проявлений во время гражданской войны.

Богатство содержания и высокая художественность изложения

сочетаются у Фукидида с исключительной для одного из первых

в истории человечества исторических трудов глубиной научной

мысли.

краткий очерк древнейшего прошлого Эллады (кн. I, гл. 1—22).

Это первая попытка установить ступени развития человечества

от первобытного состояния и основные движущие силы этого

развития; главнейшими факторами прогресса Фукидид считает

развитие земледелия, накопление запасов, возникновение оседлости

в связи с этим и, далее, освоение мореходства. Фукидида,

таким образом, можно считать в некотором отношении отдаленным

предшественником материалистического истолкования истории.

П

осле Геродота и Фукидида историческая наука (как и общественные

науки вообще) получила в древней Греции большое

развитие. Так, труд Фукидида (доведенный им до 411 г.), был

продолжен К с е н о ф о н т о м (434—354 гг.), оставившим много

сочинений на разнообразные общественно-политические темы.

В своей «Греческой истории» Ксенофонт прежде всего закончил

описание Пелопоннесской войны (остальная часть этого труда

излагает историю Эллады с 403 до 362 г. до н. э.). Так же как

до н. э.). Так же как

и Фукидид, Ксенофонт пишет как современник и участник событий,

однако он является историком значительно более поверхностным

и пристрастным. Афинский гражданин, но враг афинской демократии,

Ксенофонт пишет как друг и поклонник аристократической

Спарты, наградившей его поместьем, в котором он и прожил

значительную часть жизни в качестве добровольного эмигранта.

В своей «Греческой истории» Ксенофонт умалчивает о важнейших

событиях, касающихся истории демократических Афин, например,

о втором Афинском морском союзе, подчеркивая, наоборот, события

второстепенные, но положительно характеризующие Спарту.

Однако «Греческая история» Ксенофонта является единственным

связным и последовательным изложением событий первой половины

IV в. до н. э. Это делает данный первоисточник, правда,

при весьма критическом и осторожном отношении к нему, основным

для данной эпохи.

Использованная литература:

История.

Прошлое в настоящем

Прошлое в настоящемВот уже десять лет в ноябре вручают награду лучшим отечественным популяризаторам науки. Премия «Просветитель» появилась в период становления российского научпопа, помогла ему окрепнуть, а для массового читателя стала ориентиром при выборе литературы, доступно рассказывающей о науке. Неписаный закон гласит: если книгу одобрил «Просветитель», её качество на высоте.

Имена лауреатов этого года уже известны. Но мы решили упомянуть все восемь изданий, которые вышли в финал, а одно из них — книгу доктора исторических наук Ивана Куриллы — представить подробнее. Почему именно её? «Кот Шрёдингера» очень любит историю, но довольно редко о ней пишет. Вот мы и навёрстываем упущенное, публикуя фрагмент работы профессионала.

Если вы решили, что это ликбез по истории, сдобренный оригинальной интерпретацией событий давно минувших дней, лет и веков,—ошибаетесь. Цель автора — рассказать о развитии идей в области изучения прошлого, становлении исторического знания и его современном состоянии.

Прочитав книгу, вы узнаете, почему мыслители Античности не оглядывались на прошлое и не любили о нём говорить; что такое исторический факт и почему его так трудно подтвердить; как история, которую всё время пытаются поставить себе на службу религия, власть и бизнес, может оставаться независимой и беспристрастной.

ИСТОРИЯ И ПРОШЛОЕ

Большинство современных определений истории используют понятие «прошлое», называя историю «наукой о прошлом», «наукой о действиях людей в прошлом» или же «наукой о прошлой социальной реальности».

Римские историки тоже больше всего писали о собственном времени; и даже Тит Ливий, автор истории Рима от основания горо-да, создал повествование, к которому его последователи лишь дописывали события, которым сами были свидетелями.

Римские историки тоже больше всего писали о собственном времени; и даже Тит Ливий, автор истории Рима от основания горо-да, создал повествование, к которому его последователи лишь дописывали события, которым сами были свидетелями. Средневековая история понималась как отрезок времени от сотворения мира до Страшного суда, причём в каком-то — самом важном — смысле она уже состоялась. Тексты о человеческой истории, написанные в ту эпоху, включали в себя прошлое, настоящее и будущее как единое целое. Изучение истории было важно для пони- мания замысла Божьего о человеке.

<…>

Прошлое стало проблематизироваться лишь в Новое время, с проведением границы между собственным временем историков и Средневековьем, когда утвердилось и представление, что изучение прошлого нужно для понимания будущего, мыслящегося, соответствен-но, как прямое продолжение минувших эпох.

<…>

Классический образ истории как повествования о прошлом окончательно утвердился лишь в XIX веке. В этот период происходили становление идиверсификация наук, формулировались их предметные поля, и именно тогда историки провозгласили своим предметом прошлое. В это время закреплялся образ учёного «в башне из слоновой кости», историка, способного судить о про- шлом «без гнева и пристрастия», поставляющего какое-то знание об ушедших эпохах тем, кому оно зачем- то нужно в современности (социологам, политикам, исследователям собственной генеалогии и разного рода любителям прошлого).

В этот период происходили становление идиверсификация наук, формулировались их предметные поля, и именно тогда историки провозгласили своим предметом прошлое. В это время закреплялся образ учёного «в башне из слоновой кости», историка, способного судить о про- шлом «без гнева и пристрастия», поставляющего какое-то знание об ушедших эпохах тем, кому оно зачем- то нужно в современности (социологам, политикам, исследователям собственной генеалогии и разного рода любителям прошлого).

Таким образом, представлению об истории как науке исключительно о прошлом всего пара сотен лет, но уже в XX веке ему было противопоставлено мнение, что «любая история современна» и что современность вторгается в изучение и трактовку прошлого. В самом деле, любой исследователь выбирает для своей работы темы, актуальные для его современников, и ставит перед источниками вопросы, которые считаются важны- ми для людей его эпохи.

История и сегодня прежде всего мыслится как связанная с прошлым. Тем не менее в таких выражениях, как «войти в историю», «записать что-то для истории», речь, очевидно, идёт не о прошлом, а об истории как всём существовании человечества во времени, включающем прошлое, настоящее и будущее. Более того, в этом контексте история видится как накопление человечеством опыта и одновременно вневременной суд над делами и помыслами людей.

Тем не менее в таких выражениях, как «войти в историю», «записать что-то для истории», речь, очевидно, идёт не о прошлом, а об истории как всём существовании человечества во времени, включающем прошлое, настоящее и будущее. Более того, в этом контексте история видится как накопление человечеством опыта и одновременно вневременной суд над делами и помыслами людей.

<…>

Однако и сегодня прошлое ускользает от определения. Грань между прошлым и настоящим неочевидна: даже только что увиденное своими глазами событие превращается в прошлое к моменту нашей мысли о нём. Можно проводить хронологическую черту по времени существования изучаемого института или явления, но тогда прошлое будет разным для каждого исследователя и каждого объекта изучения. Можно ориентироваться на сроки открытия архивов (и тогда государство, имеющее возможность устанавливать сроки давности и рассе- кречивания, оказывается властью, определяющей границы современности). Сторонники одного из распространённых взглядов считают, что границей современности всегда остаётся «последняя катастрофа»,—для нашего поколения это всё ещё катастрофа Второй мировой войны.

«РАЗМЕТКА» ИСТОРИИ

Однако было недостаточно отделить прошлое от современности, необходимо было изобрести некую «сетку координат», помогающую упорядочить бесчисленное множество сведений об этом прошлом.

<…>

Христианский историк и один из отцов церкви Евсевий Кесарийский (ок. 263–340) впервые совместил библейскую историю с данными египетских, римских и греческих источников. В своей «Хронике» он составил таблицу соответствия событий, изложенных в Библии (начиная со времён Авраама), войнам, олимпиадам, правлениям архонтов, консулов, царей и императоров, событиям, известным из других текстов. В начале Нового времени французский историк и филолог Жо- зеф Жюст Скалигер (1540–1609) продолжил дело Евсевия (частично опираясь на его труд) и расширил круг включённых в историю событий, используя разнообразные методы их датировки,—например, по упомянутым в текстах затмениям. Его труды «Новое сочинение об исправлении хронологии» (1583) и «Сокровищница хронологии» (1606) принесли ему славу создателя современной научной хронологии.

По мере того как обозреваемое прошлое человечества углублялось и объём знаний о событиях истории становился всё больше, историки и философы сталкивались с необходимостью не только объединить всё прошлое в рамках единой хронологии, но и «разметить» этот материал в соответствии со своими представлениями о важнейших его элементах. Чаще всего разметка осуществлялась на основании географического и хронологического признаков, иногда — их комбинации.

Так, в раннее Средневековье было распространено деление истории на «царства» или империи, последней из которых стала Римская (идея иеромонаха Филофея о Москве как «Третьем Риме» была частью этой традиции мысли).

<…>

В XIX и XX веках стали популярны разновидности деления мира на «цивилизации» по культурному и религиозному признаку (набор и состав признаков разными авторами предлагался разный). Российский учёный Ни- колай Данилевский был одним из пионеров этих теорий, а немецкий философ Освальд Шпенглер и британский историк Арнольд Тойнби стали главными класси- ками такого подхода в XX веке.

<…>

Однако большее распространение получили различные схемы хронологического деления истории. Традиционная хронология привязывала годы к су- ществованию описываемого объекта — правлению императора, существованию города (от основания Рима вели отсчёт многие античные историки). В 731 году английский историк Беда Достопочтенный (672/673 — ок. 735) впервые предложил исчисление времени от Рождества Христова — практика, распространившаяся в Европе с XI века, ко- торой мы пользуемся до наших дней.

Однако деление истории на эпохи осталось любимым занятием мыслителей. Относительно лёгкая теоретическая процедура деления истории человечества на столетия сталкивается с исторической реальностью, очевидные «разрывы» которой не приходятся на «круглые» годы. Так в обсуждениях появляются такие понятия, как «длинный XIX век»(от начала Великой французской революции в 1789 году до начала Первой мировой войны в 1914-м) или «короткий XX век» (от начала Первой мировой войны в 1914-м до окончания холодной войны и распада социалистической системы в 1989 или Советского Союза в 1991 году).

В эпоху Возрождения мыслители видели себя продолжателями античной культуры, тогда как период между своим временем и Античностью казался им разрывом традиции. Именно они впервые сформировали трёхчастную схему всемирной истории, состоявшую из Древнего мира, Нового времени и разделявших эти два периода Средних веков.

<…>

Cегодня наиболее распространено представление, что учёный выбирает ту или иную хронологию или тот или иной вариант цивилизационного подхода, если они помогают ему лучше решить поставленную задачу. Сами по себе эти схемы не могут быть «верны» или «ложны» — они либо помогают понять какую-то часть социальной реальности, либо нет.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ»?

Ещё в XIX веке считалось, что история-прошлое со- стоит из огромного числа дискретных событий, которые стали называть историческими фактами.

Историки того периода считали своей задачей установление как можно большего количества фактов.

<…>

Предполагалось, что каждый такой факт становится кирпичиком, из набора которых можно выстроить здание истории как полного описания прошлого.

Однако уже в начале XX века само понятие «исторический факт» подверглось сомнению и критике. Прежде всего историки, отойдя от единственного, политического ракурса в исследовании прошлого, увидели, что любой «факт» оказывался, с одной стороны, делимым на более мелкие факты, а с другой — был частью какого- то более крупного процесса или события, которое тоже можно было бы назвать «фактом».

Ещё более важным было понимание, что одно и то же событие (скажем, празднование победы над врагом) может быть описано во множестве научных текстов: в одном — в качестве факта культурной жизни, в другом — как экономический факт, в третьем — как факт политический. Принципиально важно здесь, что этот список фактов, порождённых единственным событием, всегда остаётся открытым, — невозможно представить себе, какой «факт» увидит в уже известном событии историк следующего поколения, который, возможно, придёт в тот же самый архив, что его предшественник, и возьмёт те же самые документы, — но задаст им новые вопросы.

<…>

Получается, что любой факт, упомянутый в историческом исследовании, является уже описанием события с определённой точки зрения и с помощью определён- ной методологии.

Можно ли отнести к историческим фактам утверждения вроде «крепостное право было отменено 19 февраля 1861 года» или «СССР прекратил своё существование в декабре 1991 года»? Чтобы понять отличие этих высказываний от того, что имеют в виду историки, задумаемся, на какой вопрос они отвечают. Если вопрос носит хронологический характер — когда случилось такое-то событие? — то это ещё не факт, а лишь привязка события к шкале времени. А если мы спрашиваем, что случилось в такую-то дату, то этот ответ один из воз- можных. Причём ответ «крепостное право было отменено» — лишь одно из нескольких описаний события (пусть и наиболее распространённое).

<…>

Так, в зависимости от исследовательской оптики и позиции автора можно, например, написать, что «Советский Союз распался», «был распущен», «стал жертвой политических амбиций», «уступил стремлению народов к независимости». Таким образом, прошлое недоступно нам в том смысле, в каком мы можем говорить о доступности физического мира, оно не лежит где-то как неосвоенная другая планета, а актуализируется только через наше внимание к нему; оно существует только «в потенции», в виде остатков и следов деятельности людей, ожидающих внимания со стороны людей другого времени, в источниках исторической науки. Однако прошлое не является плодом вымысла или фантазии историков: формулируя всё новые вопросы, они ищут ответы на них в этих остатках и материальных следах деятельности человека и не могут игнорировать эти ответы.

Таким образом, прошлое недоступно нам в том смысле, в каком мы можем говорить о доступности физического мира, оно не лежит где-то как неосвоенная другая планета, а актуализируется только через наше внимание к нему; оно существует только «в потенции», в виде остатков и следов деятельности людей, ожидающих внимания со стороны людей другого времени, в источниках исторической науки. Однако прошлое не является плодом вымысла или фантазии историков: формулируя всё новые вопросы, они ищут ответы на них в этих остатках и материальных следах деятельности человека и не могут игнорировать эти ответы.

Список историков

Список историковI. ИСТОРИКИ ГРЕЧЕСКОГО МИРА

*Геродот (ок. 480-ок. 429)

Истории

Гелланик Лесбосский (V в. логограф) 90 002 .

Жрицы Геры в Аргосе

История Аттики (с 683 г. до конца Пелопоннесской войны)

до конца Пелопоннесской войны)

Троика и Персика (истории Трои и Персии).

Hellenica

*Xenophon (C.430-C.354)

Hellenica

покрывался 411-362 в 7 книгах

Theopompus (с. 380-? 411-362 в 12 книгах

Филиппика (16 книг) — история Филиппа и Александра

Кратипп (4 в.)

Покрытые 411 — ?

Oxyrhynchus историк

Крытый 411 — ?

Александр Великий — История великих мужчин

Callisthenes (360-327)

Биография Александра Великого

Clitarchus (4 -й Cent.) (4 в.)

History of Greece

History of Philip and Alexander

Chares of Mytilene (4th cent.)

History in 10 books

Many others: * Arrian , *Pompeius Trogus , * Curtius Rufus

«Истории великих людей» (продолжение): Агафокл Сиракузский, Аттал Пергамский, Птолемей IV, Антиох Великий, Ганнибал, Тигран Армянский, Помпей.

Сикелика

Антиох Сиракузский (5 век)

Начало — 424 г. до н.э. в 11 книгах

Universal Histories

Ephorus (C.405-330 г. до н.э.)

Универсальная история от Дориана Завоевания до 340 в 30 Книгах

Diyllus The Athenian (3-й Cent.) -297

Псаон Платейский (3 в.)

Продолжение труда Дийла в 30 книгах

Дурис Самосский (3 в.)

История Греции с 370 г. до н.э.

Биография Агафокла

История Самоса

Филарх (3 в.)

История 272-220 гг. в 28 книгах

*Полибий (ок. 200 — ок. 118 до н. э.)

История в 40 книгах, охватывающих период с 220 г. до н.э. по 146 г. до н.э.

Посейдоний Апамейский (135–51 гг. до н. э.)

История, охватывающая 144 г. до н.э. до 82 г. до н.э. (?)

ТИМАГЕНЫ АЛЕКСАНДРИИ (1 -й век до н.э.)

Должны Августа

на королях (?)

*Diodorus Siculus (ум. После 21 г. до н.э.)

После 21 г. до н.э.)

Универсальная история в 40 книга .

*Николай Дамаскин (1 век до н.э.)

Всемирная история не менее чем в 80 книгах

Биография Августа

*Дионисий Галикарнасский (1 век до н.э.)

Римские древности в 20 книгах, описывающих происхождение ?

II. ИСТОРИКИ РИМСКОГО МИРА

Annales Maximi

Опубликовано c. 120 в 88 книгах

Libri Lintei

Истории льняной ткани — очень загадочные

Исторические эпосы

*Naevius 9 9 Pumum 9 0 0 2020 1 -я пуническая война, 264-241 гг. До н.э.)

*Ennius (2 -й цент.)

Анналес (Основание города — 177 г. до н.э.)

Ранние историки

Fabius Pictor (fl. C. 225 г. до н.э.)

AENEAS до 2 -й Пунической войны (218-202 гг. До н.э.) — в греческом

CINCIUS ALIMENS (Fl. 200 B.C.)

Beginning до 2 в. — на греческом

— на греческом

Постумий Альбинус (эт. 150 г. до н. э.)

На греческом языке.

Cato The Elder (234-149 гг. До н.э.)

Origines , «История Рима и итальянские штаты» в 7 книгах

Ранние анналисты

Cassius Hemina (FL. 3-я Пуническая война

Кальпурний Писо Фруги (эт. 133)

? — с. 146 как минимум в 7 книгах

Геллий (2 век до н.э.)

Начало не менее 146 в не менее 33 книгах

Fannius (эт. 133)

? — с. 133 По меньшей мере в 8 книгах

Sempronius tudinatus (fl. 133 г. до н.э.)

начало не менее 194 по меньшей мере в 8 книгах

Coelius Antipater (Fl. 120 S B.C.

Павел Клодий (100 г. до н. э.)

Критическая хронология (?)

Семпроний Аселлио

c. 133 по крайней мере 91 г. до н.э. По крайней мере, в 14 книгах

позже анналисты

Hortensius (ум. 50 г. до н.э.)

50 г. до н.э.)

охватывают как минимум социальную войну (91-88 гг. До н.э.)

Клауд Квадгиус (хр. 70S). от 390 до ? не менее чем в 23 книгах

Валерий Антиас (эт. 70-е гг. до н.э.)

Наиболее ранние времена по крайней мере до 91 г. до н.э. в 75 книгах

Лициний Мацер (эт. 70-е гг. до н.э.)

Неизвестный масштаб

Сисенна (эт. 70-е гг. до н.э.)

? до своего времени не менее чем в 12 книгах

Лукулл (эт. 70-е гг. до н. э.)

Социальная война (91-89 г. до н.э.) на греческом языке

Элий Туберон (эт. 60-е гг. до н.э.) 9000 как минимум до 90-х годов как минимум в 13 книгах

Близнецы (эт. 50-е годы до н.э.?)

? до времен Цезаря

Азиний Поллион (76 — 5 г. до н.э.)

60 по крайней мере до 42 г. до н.э.

*Ливий (64/59 г. до н.э. — 17 г. н.э.)

Ab urbe condita

Самые ранние времена до 8 г. до н.э. В 142 книгах

до н.э. В 142 книгах

Автобиографии

М. Эмиус Scaurus (Fl. 100 B.C.)

P. Rutilius Fufus (Fl. 100 B.C.)

L. Cornelius Sulla (Fl. 8014

L. Cornelius (Fl.

Агриппа (ок. 31 г. до н. э.)

*Август (ок. 27 г. до н. э.)

Монографии

*Цезарь (100 — 44 г. до н.э.)

Комментарии к галлическим войнам ( Bellum Gallicum ) в 7 книгах

Гражданская война ( Bellum Civile ) в 3 книгах

*Hirtius (Fl. 5020) в 3 книгах

*Hirtius (Fl. 5020). Б.С.)

Добавлено 8-я книга в Цезарь S Bellum Gallicum

Bellum Alexandrinum (48-46 г. до н.э.) в 1 книге

*Неизвестно

CAESAR S Испанский война ( De Bello Hispaniensi ) (45 B.C. ) в 1 книге

*SALLUST (86 — 35 г. до н.э.)

ИСТОРИИ (78 — ок. 66 г. до н.э.) в 5 книгах

Заговор каталины (66-63 г. до н.э.) в 1 Книге

до н.э.) в 1 Книге

Джугуртиновая война (112 — 105 г. до н.э.) в 1 Книга

Pomponius Atticus (109 — 32 г. до н.э.)

Хронология римской истории в 1 книге ( Liber Annalis )

Семейные истории Клауди Марчелли, Фабии, Aemiliii

Monograph On Cicero Sysulship (в Греке) Монография на Сикейро (в Греке).

Varro (116 — 27 B.C.)

Antiquitates in 45 books

de gente populi Romani (pre-history?)

Annales

On Pompey

Biographies

Voltacilius (fl . 60s до н.э.)

Биография Помпея Великого

Тирон (fl. 40 г. до н.э.)

Биография Цицерона

*Cornelius Nepos

0002 Универсальная история ( Chronica) в 3 книгах

Позднее историки и биографы

Dellius (ф. 30S до н.э.)

История кампаний Энтони в Parthia

Pompeius Trogus (Fl ?)

Historiae Philippicae

Происхождение Римской империи в 44 книгах

*Юстин (3-й век???)

Эпитом Помпея Трога

2 A.D.)

2 A.D.) Annales

Finestella (ум. 20 A.D.)

Annales

Seneca The Elder (ок. 55 г. до н.э. Империя)

Claudius (D. A.D. 54)

ИСТОРИЯ ЭТРЕСКОВ (на греческом языке) в 20 книгах

История Карфагена в 8 книгах

*Вельлейус Паттеркул (fl. 20S)

Рим в 2 книгах

*Curtius Rufus (1 -й цент. A.D.?)

История Александра в 10 книгах

Affidius Bassus (Fl. 60S A.D.)

История немецкой войны

(Unsknown Scope)

Cluvius Rufus Rufus Rufus. (Fl. 60S A.D.)

Annales (по крайней мере, 67 г. н.э.)

Domitius Corbulo

История кампаний на Восточном

Pliny The Elder (ум. 79 г. н.э.)

на немецких войнах ПЛИНГ.0002 Annales

*Tacitus (c. 55 — 117 A.D.)

Agricola

Germania

Annales (14 — 68 A.D.)

Historiae (68 — ? A. D.)

D.)

* Светоний (ок. 69 — после 122 г. н. э.)

Жития цезарей

*Флор (ок. 70 — ок. 140 г. н.э.?)

Военная история Рима до Августа Лициниана в 2 книгах 90 1 (эт. 120 г. н.э.?)

История Рима

Аппиан Александрийский (ок. 95 — ок. 165)

Римская история в 24 книгах

Римские войны от начала до Траяна

*Dio Cassius (ок. 150 -235 г. н.э.)

История Рима в 80 книгах от Энея до 229 г. н.э.

*Геродиан (3 -й век.) *Historia Augusta (авторы, даты неизвестны)

Биографии Императоров

*AURELIUS VICTOR (4 -й Cent.?)

ИСТОРИЯ КАЗАРСА

*EUTROPIUS (4 -й Cent.) * Iulius Obsequens (4 век?)

Хронологический список вундеркиндов

100–378 гг. н.э. в 31 книге.

Домашняя страница греческих и римских историков

Фукидид | греческий историк | Британика

Фукидид

См. все СМИ

все СМИ

- Дата рождения:

- 460 г. до н.э.?

- Умер после:

- 404 г. до н.э.?

- Известные работы:

- «История Пелопоннесской войны»

- Предметы изучения:

- Пелопоннесская война Афины Спарта

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Какой была семья Фукидида?

Относительно мало известно о семейной жизни Фукидида. Он родился около 460 г. до н.э. Его отец был афинским гражданином, вероятно, фракийского происхождения. Фукидид также был каким-то образом связан с афинским государственным деятелем и полководцем Мильтиадом.

Чем важен Фукидид?

Фукидид является автором «История Пелопоннесской войны », обширного современного отчета о почти трехдесятилетнем конфликте между Афинами и Спартой за господство в греческом мире. Восьмитомный труд считается одним из лучших когда-либо написанных произведений по истории.

Каковы были достижения Фукидида?

В своей Истории Пелопоннесской войны Фукидид записал, пожалуй, самое важное событие древнегреческого мира. Он исследовал главных личностей на каждой стороне конфликта и исследовал политические истоки столкновения между Спартой и восходящими Афинами.

Как умер Фукидид?

Поскольку сам Фукидид остается основным источником информации о его жизни, подробности его смерти являются предметом спекуляций. Учитывая, что его История обрывается внезапно, ученые считают, что он, вероятно, умер — возможно, в результате насилия — через некоторое время после поражения Афин в Пелопоннесской войне в 404 г. до н.э.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Фукидид г. (родился в 460 г. до н. э. или ранее? — умер после 404 г. до н. э.), величайший из древнегреческих историков и автор «Истории Пелопоннесской войны », , в которой рассказывается о борьбе между Афинами и Спартой в V веке до н. э. Его работа была первым записанным политическим и моральным анализом военной политики страны.

э. Его работа была первым записанным политическим и моральным анализом военной политики страны.

Жизнь

Все, что достоверно известно (возможно, все, что знали древние ученые) о жизни Фукидида, это то, что он раскрывает о себе в ходе своего повествования. Он был афинянином, достаточно взрослым, когда началась война, чтобы оценить ее важность и решить, что она, вероятно, будет долгой, и написать о ней отчет, наблюдая и делая записи с самого начала. Следовательно, он, вероятно, родился не позднее 460 г., а может быть, на несколько лет раньше, поскольку его подробное повествование начинается незадолго до 431 г. с событий, спровоцировавших войну. Ему было определенно больше 30 лет, когда его избрали strategos, , военный судья большого значения, в 424 г. Следовательно, он принадлежит к поколению, более молодому, чем поколение греческого историка Геродота.

Его отца звали Олор, что не известно как афинское имя; Олор, вероятно, имел фракийское происхождение по материнской линии. Фукидид был каким-то образом связан с великим афинским государственным деятелем и полководцем Мильтиадом, женившимся на дочери фракийского князя, носившего это имя. У него самого была собственность во Фракии, в том числе права на добычу золота на золотых приисках напротив острова Тасос, и, как он говорит нам, он был там влиятельным человеком.

Фукидид был каким-то образом связан с великим афинским государственным деятелем и полководцем Мильтиадом, женившимся на дочери фракийского князя, носившего это имя. У него самого была собственность во Фракии, в том числе права на добычу золота на золотых приисках напротив острова Тасос, и, как он говорит нам, он был там влиятельным человеком.

Он был в Афинах, когда свирепствовала великая моровая язва 430–429 годов; он сам подхватил болезнь и видел, как страдают другие. Позднее, в 424 году, он был избран одним из 10 стратегов года и благодаря своим связям получил командование флотом в районе Фракии, базировавшимся на Тасосе. Ему не удалось предотвратить захват важного города Амфиполя спартанским полководцем Брасидом, который посреди зимы предпринял внезапную атаку. Из-за этой ошибки Фукидида отозвали, судили и приговорили к ссылке. Это, как он позже скажет, дало ему больше возможностей для неотвлекаемой учебы в течение его 9 лет.0679 История и для путешествий и более широких контактов, особенно на пелопоннесской стороне — Спарта и ее союзники.

Викторина «Британника»

Викторина «Любитель истории»

Вы знаете основные факты истории от и до. Но как насчет промежуточных деталей? Проверьте свои исторические способности и узнайте, соответствуете ли вы званию любителя истории.

Он пережил войну, и его 20-летнее изгнание закончилось только падением Афин и миром 404 г. Время и способ его смерти неизвестны, но вероятно, что он умер вскоре после 404 г., и что он умер насилием в смутные времена после мира вполне может быть правдой, ибо История резко обрывается, задолго до назначенного конца. Его могилу и памятник в его память все еще можно было увидеть в Афинах во II веке нашей эры.

Объем и план истории

История , , разделенная на восемь книг, вероятно, не по замыслу Фукидида, останавливается посреди событий осени 411 г. до н.э., более чем за шесть с половиной лет до окончания войны. Известно, по крайней мере, следующее: три историка, Кратипп (более молодой современник), Ксенофонт (живший поколением позже) и Феопомп (живший в последней трети IV века), начали свои истории Греции с того места, где Фукидид остановился. Ксенофонт, можно сказать, начал следующий абзац почти так же резко, как Фукидид закончил свой.

Ксенофонт, можно сказать, начал следующий абзац почти так же резко, как Фукидид закончил свой.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Таким образом, несомненно, что сочинение Фукидида стало хорошо известно вскоре после публикации и что больше никогда не публиковалось, кроме восьми сохранившихся книг; из молчания доступных источников можно разумно сделать вывод, что ни один отдельный раздел работы не был опубликован при его жизни. Можно также сделать вывод, что части Истории , и, в частности, последняя книга, несовершенны в том смысле, что он написал бы больше, если бы знал больше и что он все еще пытался узнать больше — например, внутренней афинской политики в годы «непростого перемирия». Его существующее повествование в некоторых частях едва понятно без некоторых воображаемых догадок.

Таким образом, можно предположить, что в его работе можно выделить три достаточно определимых этапа: во-первых, «заметки», которые он делал о событиях по мере их возникновения; во-вторых, расположение и переписывание этих заметок в последовательное повествование, как «хронику», но отнюдь не в той окончательной форме, которую предполагал Фукидид; в-третьих, заключительное, развернутое повествование — о предварительных приготовлениях к войне (книга I), о «Десятилетней войне» и об афинской экспедиции по завоеванию Сицилии.