Федор Достоевский – все книги, биография, отзывы, цитаты

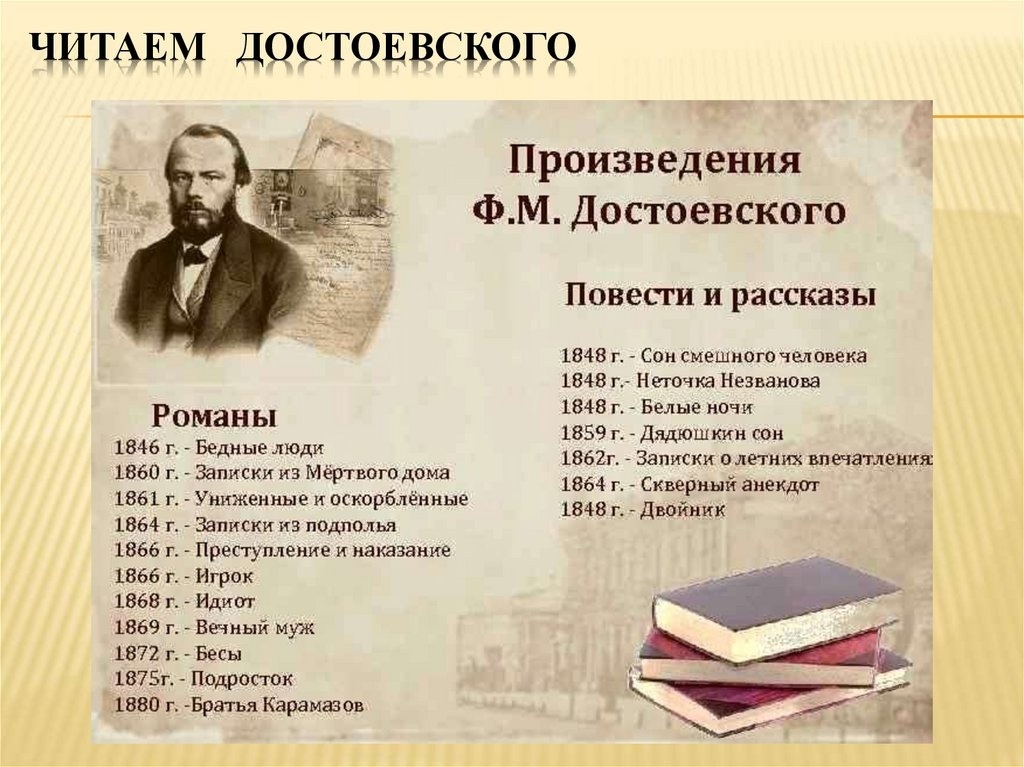

Федор Михайлович Достоевский – классик русской и мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Самые известные книги автора, пятикнижие «Преступление и наказание»(1866), «Идиот»(1868), «Бесы»(1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы»(1880).

Биография

Достоевский Федор Михайлович родился в 1821 году в московской Мариинской больнице для бедных в Тульской губернии. Его отец, Михаил Андреевич, был врачом этой больницы, а мать, Мария Федоровна, происходила из купеческой семьи. Семья жила в более чем стесненных условиях, отец семейства был настоящим тираном, а мать Достоевского рано ушла из жизни.

В 1837 году Федор Достоевский со своим братом Михаилом переехал в Петербург, где после недолгой подготовки в пансионе поступил в Военно-инженерное училище. Годы обучения Достоевский называл «каторжными», интереса к военному делу он не питал и большую часть времени посвящал литературе — читал книги Шекспира, Гёте, Бальзака, Гюго, обожал немецкого драматурга Шиллера, Пушкина и Гоголя.

После окончания училища в 1843 году Федор Достоевский был зачислен в петербургскую инженерную команду, но уже через полгода в чине поручика ушел в отставку.

Начинающий писатель Достоевский

Свою первую книгу «Бедные люди» Достоевский Федор Михайлович написал в 1846 году. Его друг, писатель Дмитрий Григорович, уговорил показать рукопись Некрасову, издававшему в то время литературный журнал «Современник». После прочтения со словами «Новый Гоголь явился!» Некрасов отнес текст Белинскому, который пришел в неописуемый восторг. Воспоминания от встречи с критиком Достоевский позже опишет в книге «Дневник писателя». Успех книги «Бедные люди» был бурным, но недолгим. Вторая повесть «Двойник» (1846) была воспринята холодно, что ударило по самолюбию Достоевского, уже возомнившего себя великим писателем.

Преступление и наказание за неугодные взгляды

С 1847 году Достоевский стал посещать встречи радикалов в доме Буташевича-Петрашевского, где часто критиковали правительство. За что был позже арестован и приговорен к восьми годам каторги в Сибири. Свои впечатления он описал в «Записках из Мертвого дома» (1862), там же написал «Село Степанчиково» (1859). В Сибири Федор Достоевский женился, но брак оказался недолгим.

За что был позже арестован и приговорен к восьми годам каторги в Сибири. Свои впечатления он описал в «Записках из Мертвого дома» (1862), там же написал «Село Степанчиково» (1859). В Сибири Федор Достоевский женился, но брак оказался недолгим.

В 1855 году скончался Николай I и на престол взошел его сын Александр II, даровавший амнистию многим заключенным. Среди них был и Федор Достоевский.

Рождение классика мировой литературы

После амнистии Достоевский Федор Михайлович вернулся в Петербург, где с братом стал издавать литературно-политический журнал «Время». Здесь впервые были опубликованы «Записки из подполья» и «Униженные и оскорбленные». Журнал просуществовал пару лет и был закрыт по приказу цензуры, тогда братья Достоевские взялись за издание журнала «Знамя», но и он впоследствии закрылся из-за недостатка подписчиков.

С 1862-1863 годов у него была связь с писательницей Аполлинарией Сусловой, с которой писатель путешествовал в Англии, Германии и Франции. Но его дама сердца предпочла другого, чем нанесла удар Достоевскому. Отчасти результатом этого стала пагубная страсть к карточным играм и рулетке, которая впоследствии принесла Достоевскому много бед и долгов.

Отчасти результатом этого стала пагубная страсть к карточным играм и рулетке, которая впоследствии принесла Достоевскому много бед и долгов.

Позже Федор Достоевский женился на Марине Дмитриевне Исаевой, с которой прожил семь лет. В 1864 году он потерял жену и своего любимого брата Михаила, взяв на себя обязательство, заботиться о его семье. Это означало, что писать нужно много и быстро.

«Великое пятикнижие» Достоевского

С середины 1860-х годов Достоевский начал писать книги, которые и составили его главный вклад в мировую литературу, знаменитое пятикнижие «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1880).

Свои главные книги Достоевский Федор Михайлович писал в большой спешке, иногда не успевая даже перечитывать надиктованное стенографисткам, дабы уложиться в срок выхода журналов, где и публиковались главы его трудов. «Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму», — признавался Достоевский.

Роман «Игрок»(1867) , например, был написан всего за 26 дней, одновременно с работой над «Преступлением и наказанием».

В 1866 году Федор Достоевский женился на своей стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Это был счастливый брак, жена помогала ему в работе над рукописями, составляла его рабочий график, утешала после карточных проигрышей и оберегала его покой от назойливых посетителей. Без Анны Григорьевны биография Достоевского могла бы сложиться совсем иначе — с ее помощью семье удалось поправить финансовое положение, расплатиться с долгами. В браке родились четверо детей.

Вышедший роман «Бесы» пользовался огромным успехом, после его публикации Достоевскому предложили печататься в консервативном журнале «Гражданин». Здесь Достоевский Федор Михайлович начал публиковать «Дневник писателя».

Перед смертью Достоевский работал над вторым томом романа «Братья Карамазовы», принесшим ему наибольшую известность. Но настоящий фурор произвела его речь о Пушкине на открытии памятника поэту в Москве в 1880 году.

Достоевский Федор Михайлович скончался 28 января 1881 года.

Образ Достоевского

ОБРАЗ ДОСТОЕВСКОГО ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ И ПОТОМКОВ

Образ гениальной творческой личности всегда обладает огромной притягательной силой как для современников, так и для потомков. Каким был этот человек в жизни? Как отразилась необыкновенная природная одаренность во внешнем облике гениального человека? Чем отличаются от обычных людей, среди которых они живут, эти избранники? Как связаны характер великого человека и его жизнь с его произведениями? Эти вопросы занимали и будут занимать самых разных людей: от простых неискушенных читателей до ученых, специалистов по психологии творчества, а также художников последующих поколений, испытавших на себе воздействие творчества великого предшественника.

Творчество Достоевского давно и прочно завоевало огромную аудиторию читателей во всем мире. И чем больше проникаем мы в его грандиозный художественный космос, тем чаще задумываемся о самом создателе гениальных произведений.

Современники Достоевского оставили немало воспоминаний о его характере, привычках, внешнем облике от юности и до последних лет жизни. Собранные вместе, эти воспоминания порой поражают своей противоречивостью. Так, А.Е.Ризенкампф вспоминал, что Федор Михайлович «… был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом». Но А.Я.Панаева, встречавшая Достоевского в те же годы, писала, что он «был худенький, маленький, белокурый». А доктор С.Д.Яновский запомнил его таким: «роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди…». Трудно объяснить такое расхождение в восприятии одного и того же человека разными людьми. Возможно, на общее впечатление от физического облика Достоевского оказывала влияние его «несветскость», некоторая нервозность, застенчивость, особенно в молодые годы.

По многим воспоминаниям можно увидеть, что первое впечатление при встрече с Достоевским порой почти разочаровывало: внешность неброская, не аристократичная, в лице было что-то болезненное — эта особенность отмечена почти всеми мемуаристами.

Такое сложное и не очень отрадное впечатление Достоевский произвел и на Анну Григорьевну Достоевскую (Сниткину), когда она впервые, 4 октября 1866 г., пришла к нему для стенографической работы. Двадцатилетней девушке Достоевский показался старым, больным человеком. Он тут же подтвердил последнее впечатление, сообщив о том, что страдает эпилепсией и что недавно перенес припадок. К тому же он был рассеян, несколько раз переспрашивал свою будущую помощницу, как ее зовут. «Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление,» — вспоминала Анна Григорьевна много лет спустя о первом знакомстве со своим мужем.

Однако как в молодости, так и в зрелые годы Достоевского эти первые впечатления от внешнего облика писателя вытеснялись у его собеседников, когда они от чисто внешнего знакомства переходили к более глубокому общению. Тогда открывалась внутренняя значительность, уникальность личности Достоевского и в новом свете воспринимался и внешний облик писателя. Так, С.Д.Яновский, один из самых преданных друзей юности Достоевского писал: «Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазниц, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожей на Сократову.

Так, С.Д.Яновский, один из самых преданных друзей юности Достоевского писал: «Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазниц, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожей на Сократову.

«Противоречие между внешней «обыкновенностью» и глубокой одухотворенностью облика Достоевского подчеркнуто в воспоминаниях Вс.Соловьева: «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русою бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивыми и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни». Это описание согласуется и с портретными зарисовками, оставленными другими мемуаристами (А. Е.Врангелем, Н.Н.Фон-Фохтом, В.В.Тимофеевой-Починковской и др.).

Е.Врангелем, Н.Н.Фон-Фохтом, В.В.Тимофеевой-Починковской и др.).

Современники Достоевского, которым довелось лично знать писателя, напряженно вглядывались в черты его лица, стараясь прочитать тайну личности великого человека. Потомки вглядываются в сохранившиеся фотопортреты, вчитываются в строки воспоминаний, изучают по ним его облик, привычки, манеру говорить, читать стихи, вглядываются в его рукописи, стараясь по черновым наброскам, по особенностям почерка понять тайну творческого процесса.

При жизни Достоевского были сделаны портреты писателя художниками-современниками: К.Трутовским, В.Перовым, Дмитриевым-Кавказским. Наряду с фотографическими изображениями они дают нам представление о внешнем облике писателя, но в то же время в большей степени приоткрывают его сложный и напряженный внутренний мир.

Эти прижизненные изображения (фотографии и художественные портреты) наряду с мемуарной литературой всегда служили основой для создания портретов писателя художниками и скульпторами многих поколений вплоть до сегодняшнего дня. Однако эти работы, хотя и называются нередко портретами Достоевского, все-таки по большей части портретами в строгом смысле слова (как например, классический портрет работы В.Перова) не являются. В творчестве многих художников ХХ века образ Достоевского нередко приобретает обобщающее символическое значение.

Однако эти работы, хотя и называются нередко портретами Достоевского, все-таки по большей части портретами в строгом смысле слова (как например, классический портрет работы В.Перова) не являются. В творчестве многих художников ХХ века образ Достоевского нередко приобретает обобщающее символическое значение.

Так, в портрете работы В.Фалилеева (1921) подчеркнуто внутреннее напряжение мысли художника, создателя «Братьев Карамазовых», пророка и мыслителя: при внешней узнаваемости, в портрете доминируют те черты, которые не может передать фотография. Такую символизацию образа писателя можно найти и в работах Э.Неизвестного, Г.Гликмана, Ю.Селиверстова, Г.Неменовой и др. Многие портреты Достоевского, выполненные художниками и скульпторами ХХ века, существуют в неразрывной связи с творческим миром писателя, иногда он предстает в окружении своих героев, иногда его образ представлен несколькими персонажами (автолитография В.Мишина). Индивидуальным прочтением судьбы писателя отмечены графический лист Ю. Брусовани, рельеф из дерева И.Князева, бронзовая модель памятника Достоевскому П.Шевченко. В ироническом, «антипафосном» контексте определенного пласта современного искусства прочитываются работа В.Голубева «Достоевский и Гоголь любят русский народ» и серия рисунков Ю.Никитина из книжки «Хармсиада». Сохраняется у художников и желание осмыслить личность писателя сквозь призму традиционных, но не исчерпавших себя формул («певец униженных и оскорбленных», «самый петербургский писатель»). В этом семантическом поле создано немало самых разных работ, которые выполнены в духе и стиле разных художественных направлений (портреты И.Иванова, Сотникова, Семенова).

Брусовани, рельеф из дерева И.Князева, бронзовая модель памятника Достоевскому П.Шевченко. В ироническом, «антипафосном» контексте определенного пласта современного искусства прочитываются работа В.Голубева «Достоевский и Гоголь любят русский народ» и серия рисунков Ю.Никитина из книжки «Хармсиада». Сохраняется у художников и желание осмыслить личность писателя сквозь призму традиционных, но не исчерпавших себя формул («певец униженных и оскорбленных», «самый петербургский писатель»). В этом семантическом поле создано немало самых разных работ, которые выполнены в духе и стиле разных художественных направлений (портреты И.Иванова, Сотникова, Семенова).

Нередко можно слышать, что тот или иной портрет Достоевского больше говорит нам о художнике, нежели о предмете его изображения. Сам по себе этот факт достаточно значим: ведь только то, что оставляет сильный и глубокий след в творческом сознании, может побудить художника к самовыражению.

Живописные, графические, скульптурные портреты Достоевского, собранные вместе, дают возможность по-новому взглянуть на то, как многообразно восприятие Достоевского в художественном сознании на протяжении более ста лет.

Достоевский о добросовестности, успехе и конечной цели творчества — Маргинал

«Каждый человек с любой степенью психической стойкости должен быть в состоянии прожить без того, что ему больше всего нравится, хотя бы несколько месяцев», юная Джорджия О’Кифф написала своей лучшей подруге из ямы нищеты задолго до того, как стала одной из самых знаменитых художниц человечества. Возможно, это часть определения художника — человека, в равной степени наделенного эмоциональной проницаемостью, необходимой для восприятия глубочайших измерений жизни, и ментальной стойкостью, необходимой для этого, несмотря на неудобства, лишения и сопротивление, которые это может повлечь за собой.

Едва ли кто-либо из художников артикулировал эту существенную двойственность творчества с большей трогательной искренностью, чем Федор Достоевский (11 ноября 1821 — 9 февраля 1881).

Портрет Федора Достоевского работы Василия Перова, 1871 г. В 1837 году, когда мать умерла от туберкулеза, Федор-подросток был направлен в военно-инженерный институт в Петербурге.

В конце концов, он проглотил свою гордость и обратился за помощью к финансово напряжённому отцу. В письме от мая 1838 года, найденном в совершенно потрясающем журнале Письма Федора Михайловича Достоевского к его семье и друзьям ( публичная библиотека ) — который также дал нам великого русского автора о сердце и разуме и как мы познаем истину — 16-летний Достоевский умоляет отца:

Как мне провести время без книг? … Если вы поддержите своего сына в его горькой нужде, пришлите ему эти деньги до первого июня.

Я не смею настаивать на своем прошении: я не слишком много прошу, но моя благодарность будет безгранична.

Какой другой путь в жизни есть у человека, который рассматривает литературу как форму пищи, более важную, чем пища и кров? Это была заря литературных амбиций Достоевского. К осени он уже думал о художественном успехе, о его ложном отношении к славе и о должной его мере. Пишет брату:

Вдохновение поэта умножается успехом. Байрон был эгоистом; его стремление к славе было мелочным. Но одна только мысль о том, что по вдохновению однажды поднимется из праха в небесную высь какая-нибудь благородная, прекрасная человеческая душа; мысль о том, что те строки, над которыми плакали, освящаются как бы небесным обрядом по вдохновению, и что над ними второю будут рыдать грядущие поколения… эта мысль, я убежден, приходила многим поэтам в ту же минуту своего высшего творческого восторга. Но крики толпы пусты и напрасны.

Вторя взглядам своего современника Кьеркегора на народное мнение, молодой Достоевский добавляет:

Мне приходят в голову те строки Пушкина, где он описывает толпу и поэта:

«Так пусть глупая толпа, презирая дела твои, кричит,

И плюет на святыню, где горит твой огонь высший,

Пусть в ребяческой надменности заставит-дрожать твой треножник…»Замечательно, не так ли?

Прощай.

В последующие годы Достоевский продолжал испытывать материальные трудности и оказался по уши в долгах — затруднительное положение, которое он смог преодолеть только спустя десятилетия благодаря своей блестящей и деловой жене Анне.

В письме формы 1844 года 23-летний Достоевский несентиментально сообщает, что его «положение безнадежно», но уверяет брата:

Насчет моей дальнейшей жизни вам, собственно, нечего беспокоиться. Я всегда найду средства, чтобы прокормить себя. Я имею в виду очень много работать.

И работа, которую он проделал — в том же году он закончил свой первый роман под соответствующим названием Бедняки . «Я чрезвычайно доволен своим романом», писал Достоевский своему брату, «вне себя от радости». Но, пытаясь передать рукопись в руки правильных законодателей литературных вкусов, Достоевский еще больше обеднел. В письме от весны 1845 года он так же утешает брата, как и самого себя:

Что мне от славы, когда я пишу для хлеба насущного? Я принял отчаянное решение — подождать еще немного, а тем временем влезть в новые долги.

[…]

А теперь к этим средствам к существованию! Ты хорошо знаешь, дорогой брат, что в этом отношении я был вынужден полагаться только на себя. Но я поклялся себе, что, как бы мне ни было тяжело, я возьму себя в руки и ни при каких обстоятельствах не буду работать по заказу. Работа, сделанная на заказ, угнетала бы меня и портила бы мне жизнь. Я хочу, чтобы каждое мое усилие было бесспорно хорошим. Посмотрите хотя бы на Пушкина и Гоголя. Оба написали очень мало, но оба заслужили национальные памятники. Гоголь теперь получает тысячу рублей за печатную страницу, а у Пушкина, как известно, по червонец за строчку стихов. Оба — но особенно Гоголь — купили свою славу ценой многих лет крайней нищеты.

Он добавляет:

Искусство Шона Тана к редкому изданию сказок братьев ГриммЛучше бы я написал что-нибудь, что представило бы меня публике… Если я не справлюсь с этим, я повешусь.

К октябрю 1845 года, напрягаясь от бедности и неизвестности судьбы своей рукописи, он впал в отчаяние:

До сих пор у меня не было ни времени, ни духи, чтобы написать вам что-нибудь о моих собственных делах.

Все было отвратительно и ненавистно, и весь мир казался пустыней. Во-первых, у меня все время не было денег, и я жил в долг, что очень неприятно, мой милый и единственный друг. Во втором я был в том жалком настроении, когда теряешь всякое мужество, но не впадаешь в тупое равнодушие, а, что гораздо хуже, слишком много думаешь о себе и безудержно бесишься.

Но звезды вскоре сошлись. « Бедняки » попал к самому влиятельному российскому литературному критику, который провозгласил его первым в стране социальным романом. Он был опубликован в январе 1846 года и сразу же стал коммерчески успешным. Так начались противоречивые отношения Достоевского со славой — он одновременно стремился к ней как к высшему удовлетворению амбиций эго и презирал ее как функцию отвратительного вкуса масс. Он передает шараду славы в письме к своему брату:

Что ж, брат, я верю, что моя слава сейчас в самом полном расцвете. Везде встречаю с самым удивительным вниманием и огромным интересом.

Я познакомился со многими очень важными людьми… Все смотрят на меня как на чудо света. Стоит мне только открыть рот, как в воздухе звучит то, что сказал Достоевский, что Достоевский собирается сделать.

Но его слава — явление, которое Эйнштейн когда-то высмеивал как непостоянное шутовство, — принесла своего неизменного спутника: мелкое запугивание, которое порождает мелочная зависть. Достоевский сетует на брата:

«Бедняки» появились 15 числа. Если бы ты только знал, брат, как жестоко издевались над книгой! Критика в [газете] Иллюстрация была сплошной тирадой… Ругают, ругают, ругают, а читают.

В очередной раз Достоевский утешает себя той же судьбой, что и его великий герой:

То же было и с Гоголем. Ругали, ругали, но читали его. Теперь они помирились с этой ссорой и хвалят его. Я бросил твердую кость собакам, но пусть они беспокоятся об этом — дураки! Они лишь прибавляют мне славы.

К следующему году Достоевский известен за пределами его самого смелого воображения. Но одной из самых сложных граней славы является ее склонность заставлять человека противостоять контрасту между частным лицом и публичной персоной, только усиливая стыд за предполагаемые личные недостатки на фоне публичного лести. Итак, Достоевский — даже Достоевский — поддается синдрому самозванца. После того, как его второй роман,

Но одной из самых сложных граней славы является ее склонность заставлять человека противостоять контрасту между частным лицом и публичной персоной, только усиливая стыд за предполагаемые личные недостатки на фоне публичного лести. Итак, Достоевский — даже Достоевский — поддается синдрому самозванца. После того, как его второй роман,

Моя слава достигла высшей точки. В течение двух месяцев обо мне, по моим собственным подсчетам, упоминалось тридцать пять раз в разных газетах. В одних статьях меня хвалили сверх всякой меры, в других сдержаннее, в третьих опять страшно ругали. Что я мог просить больше?

[…]

Я слышу такие хвалебные гимны, что мне стыдно их повторять. Что касается меня, я некоторое время был совершенно обескуражен. У меня есть один ужасный порок: я непростительно честолюбив и эгоистичен. Мысль о том, что я обманула все возлагавшиеся на меня надежды и испортила то, что могло бы быть действительно значительным произведением, очень сильно меня угнетала.

Мысль о [ Двойник ] меня тошнило. Я написал многое слишком быстро и в минуты усталости. Первая половина лучше второй. Наряду со многими блестящими отрывками есть и другие, настолько отвратительно плохие, что я сам не могу их прочитать. Все это на какое-то время повергло меня в своего рода ад; Я действительно был болен досадой.

К ноябрю того же года Достоевский разочаровался в издательском бизнесе. В письме к брату он превозносит превосходство творческой честности над коммерческим успехом:

Из всего этого я вывел мудрое правило. Во-первых, подающий надежды автор таланта вредит себе, имея дружеские отношения с издателями и владельцами журналов, следствием чего является то, что эти господа позволяют себе вольности и ведут себя убого. Более того, художник должен быть независимым; и, наконец, он должен весь свой труд посвятить святому духу искусства — такой труд свят, целомудрен и требует чистосердечия; мое собственное сердце трепещет теперь, как никогда прежде, от всех новых фантазий, которые оживают в моей душе.

Эта возрожденная вера в истинные приоритеты искусства — верность идеалам более великим и незыблемым, чем слава, — вдохнула новую жизнь в творческий дух Достоевского, и он продолжил писать одни из величайших и самых устойчивых произведений всех времен. Более двадцати лет спустя он размышляет о высшем идеале искусства в письме к племяннице:

Вся моя литературная деятельность воплотила для меня только одну определенную идеальную ценность, одну цель, одну надежду… Я не стремлюсь для славы и денег, но только и исключительно для синтеза моего воображения и литературных идеалов, а это значит, что перед смертью я желаю высказаться в каком-нибудь произведении, которое, насколько возможно, выразит все, что я думаю.

Полтора века спустя литературное воображение Достоевского продолжает обращаться к самой глубине нашей человечности.

Дополните эту часть вполне удовлетворительного Письма Федора Михайловича Достоевского к родным и близким с Феликсом Мендельсоном о творческой честности и мере художественного удовлетворения, а затем вернитесь к Достоевскому о том, почему нет плохих людей, рассказе дня он открыл во сне смысл жизни и секрет своего счастливого брака.

Мировоззрение и творчество Достоевского 1931

Мировоззрение и творчество Достоевского 1931Анатолий Луначарский 1931

Мировоззрение и творчество Достоевского

Написан: 1931 г.

Впервые опубликован: 1931 г. в БСЭ , издание первое, том 23, стр. 334-345

Источник: Большая советская энциклопедия

Перевод: Антон П.

Произведения Достоевского играют исключительную роль в русской литературе и обеспечивают ему одно из первых мест среди величайших ее писателей. Произведения Достоевского приобрели (особенно в последнее время) огромное, почти всемирное значение. Понимание основных черт Достоевского как писателя, мыслителя и общественного деятеля возможно только в связи со всей историей нашей публики, в частности с тем моментом, в котором Достоевский принимал непосредственное участие. В творчестве Достоевского нашли отражение три основных социальных элемента.

Можно рассмотреть основные социальные элементы, отраженные в творчестве Достоевского. Во-первых, современный для него распад социальных устоев, а вместе с тем и общественного сознания, морали, бытовых форм, которые были принесены с более или менее быстро наступавшим капитализмом. В частности, тогдашний Петербург был сильно европеизированным городом со всей той жаждой наживы и карьеры, со всей той путаницей различных оторванных друг от друга личностей, со всем тем неудержимым пересечением старых и новых взглядов, подобных которым Бальзак описал в Париже 1830-40-х гг. Этот хаос периода интенсивного первоначального накопления оборачивался особенно болезненной стороной для мелкой буржуазии, отбрасывающей старые трещащие традиции и разжигающей волю к богатству, к власти, к удовольствиям. В то же время эпоха сильно ударила по подавляющему большинству представителей этой группы, ввергнув их в ряды неудачников и эксплуатируемых. Чрезмерные мучительные сны, новые страдания от постоянных обид, ощущение неопределенности своего положения; все это создавало для этого социального слоя особую разорванную истерическую психику.

Во-первых, современный для него распад социальных устоев, а вместе с тем и общественного сознания, морали, бытовых форм, которые были принесены с более или менее быстро наступавшим капитализмом. В частности, тогдашний Петербург был сильно европеизированным городом со всей той жаждой наживы и карьеры, со всей той путаницей различных оторванных друг от друга личностей, со всем тем неудержимым пересечением старых и новых взглядов, подобных которым Бальзак описал в Париже 1830-40-х гг. Этот хаос периода интенсивного первоначального накопления оборачивался особенно болезненной стороной для мелкой буржуазии, отбрасывающей старые трещащие традиции и разжигающей волю к богатству, к власти, к удовольствиям. В то же время эпоха сильно ударила по подавляющему большинству представителей этой группы, ввергнув их в ряды неудачников и эксплуатируемых. Чрезмерные мучительные сны, новые страдания от постоянных обид, ощущение неопределенности своего положения; все это создавало для этого социального слоя особую разорванную истерическую психику. Не было твердых представлений о добре и зле, о том, что дозволено, а что нет. Человек, недавно вышедший из патриаршего церковного ветхозаветного круга, попадая в бушующее море капиталистической конкуренции, часто отчаянно пытался ухватиться за обрывки старых устоев, убедить себя в какой-то солидности, вернуться к спокойный берег и с ужасом смотрели на другой берег; вседозволенная, соблазнительная бездна большого города с его жаждой преступлений. Можно отметить многие черты поразительного сходства между идеологическим миром и действиями тогдашней русской мелкой буржуазии, особенно ее образованной, сознательной части, которую изображают великие писатели Запада, имевшие сходные социальные явления и работавшие на тот же социальный материал (особенно Бальзак, Золя).

Не было твердых представлений о добре и зле, о том, что дозволено, а что нет. Человек, недавно вышедший из патриаршего церковного ветхозаветного круга, попадая в бушующее море капиталистической конкуренции, часто отчаянно пытался ухватиться за обрывки старых устоев, убедить себя в какой-то солидности, вернуться к спокойный берег и с ужасом смотрели на другой берег; вседозволенная, соблазнительная бездна большого города с его жаждой преступлений. Можно отметить многие черты поразительного сходства между идеологическим миром и действиями тогдашней русской мелкой буржуазии, особенно ее образованной, сознательной части, которую изображают великие писатели Запада, имевшие сходные социальные явления и работавшие на тот же социальный материал (особенно Бальзак, Золя).

Вторым элементом, наложившим отпечаток на социально-творческую личность Достоевского, была жажда спасения от этого хаоса путем упорядоченного переустройства общества. Для многих людей, сильнейших умов этой эпохи, по широте ментального и эмоционального охвата окружающих явлений переход к социализму, уже зажигавшему на Западе яркие маяки своей тогдашней утопической мысли, представлялся самым серьезным выходом из положения. . Мучительные противоречия, звериная борьба между людьми высшего и низшего, все примирится в утопическом царстве труда и равенства. Пролетарские и революционные пути к истинному осуществлению социализма были, конечно, крайне неясны. Их смутно представляли себе даже самые последовательные прогрессивные мыслители, сумевшие разорвать все оковы прошлого и обладавшие способностью мыслить с предельной интеллектуальной силой. Таковы были Чернышевский, Добролюбов и некоторые другие. В остальном социалистические идеи легко переплетались с откликами проповедей христианской любви, со всеми мистическими догматами и самой смутной фантазией. В кружке Петрашевского мы видим разные типы, которые, однако, вполне укладываются в рамки весьма туманного утопического социализма. Тем не менее самодержавие отвечало на такого рода мысли, особенно когда их представители обращались к пропаганде, с неограниченным ожесточением. Достоевский стал приверженцем этого социализма и пострадал за него. Утопический социализм, вынесенный писателем из петрашевского кружка, никогда не покидал Достоевского, всегда продолжал своеобразно жить в нем.

. Мучительные противоречия, звериная борьба между людьми высшего и низшего, все примирится в утопическом царстве труда и равенства. Пролетарские и революционные пути к истинному осуществлению социализма были, конечно, крайне неясны. Их смутно представляли себе даже самые последовательные прогрессивные мыслители, сумевшие разорвать все оковы прошлого и обладавшие способностью мыслить с предельной интеллектуальной силой. Таковы были Чернышевский, Добролюбов и некоторые другие. В остальном социалистические идеи легко переплетались с откликами проповедей христианской любви, со всеми мистическими догматами и самой смутной фантазией. В кружке Петрашевского мы видим разные типы, которые, однако, вполне укладываются в рамки весьма туманного утопического социализма. Тем не менее самодержавие отвечало на такого рода мысли, особенно когда их представители обращались к пропаганде, с неограниченным ожесточением. Достоевский стал приверженцем этого социализма и пострадал за него. Утопический социализм, вынесенный писателем из петрашевского кружка, никогда не покидал Достоевского, всегда продолжал своеобразно жить в нем. Этот идеал постоянно возвращался в виде надежды или тяжелого упрека, требуя замены его каким-нибудь другим учением, которое хоть как-то освещало бы безнадежный ад жизни. Третьим элементом, отразившимся в личной судьбе Достоевского и в его творчестве, было само самодержавие, как организация господствующих классов, включающая сюда свою опору, официальную церковь. Эта сила поразила Достоевского и заставила его не только пережить один из самых страшных моментов, какие только можно себе представить в судьбе человека, но и пройти через унижения, грозившие разрушить его жизнь, и преждевременно похоронить те творческие силы, которые он чувствовал в себе и в себе. чье выживание казалось его миссией. Не в силах бороться с самодержавием, которое, как ему казалось, неизмеримо превосходило его собственные силы, преследуемое им, подобно пушкинскому Евгению Медному всаднику, Достоевский совершил полуискусственный, полуискренний пересмотр своего мировоззрения. Он многое сохранил от своего осуждения беззакония и насилия в обществе, от своей жажды гармонии.

Этот идеал постоянно возвращался в виде надежды или тяжелого упрека, требуя замены его каким-нибудь другим учением, которое хоть как-то освещало бы безнадежный ад жизни. Третьим элементом, отразившимся в личной судьбе Достоевского и в его творчестве, было само самодержавие, как организация господствующих классов, включающая сюда свою опору, официальную церковь. Эта сила поразила Достоевского и заставила его не только пережить один из самых страшных моментов, какие только можно себе представить в судьбе человека, но и пройти через унижения, грозившие разрушить его жизнь, и преждевременно похоронить те творческие силы, которые он чувствовал в себе и в себе. чье выживание казалось его миссией. Не в силах бороться с самодержавием, которое, как ему казалось, неизмеримо превосходило его собственные силы, преследуемое им, подобно пушкинскому Евгению Медному всаднику, Достоевский совершил полуискусственный, полуискренний пересмотр своего мировоззрения. Он многое сохранил от своего осуждения беззакония и насилия в обществе, от своей жажды гармонии. Но она постепенно конструировалась в теорию, в систему, которая должна была поразить и его, и всех окружающих своей добротой, своей прозорливостью и в то же время привести его к какому-то конфликту с самим центральным и господствующим злом, т.е. диктатура господствующих классов и их государственное устройство.

Но она постепенно конструировалась в теорию, в систему, которая должна была поразить и его, и всех окружающих своей добротой, своей прозорливостью и в то же время привести его к какому-то конфликту с самим центральным и господствующим злом, т.е. диктатура господствующих классов и их государственное устройство.

И этот ужас жизни сознавал Достоевский на протяжении всей своей литературной деятельности. Метафизический вопрос о происхождении зла, вопрос о том, что есть судьба из всей благой воли Божией, которую Достоевский пытался принять и понять, возникает море зла, которое окружало писателя и которое невозможно было утихомирить. Достоевский часто ставил этот вопрос с предельной силой, и его не мог успокоить простой ответ, что виновата злая воля человеческая. В знаменитой тираде Ивана Карамазова о страдающем ребенке Достоевский мощно бичует жестокость мира и, косвенно, хотя и явно, сотворившего его Бога. Однако он так и не смог свести концы с концами, неся в себе, с одной стороны, боль за безобразие общественной жизни, а с другой — жажду религиозной веры в провидение. Жалкие попытки избежать конфликта этих принципов, указывая на безгрешного и терпеливого, исполненного любви Христа, пострадавшего за нас, не могли ни на мгновение убедить критический ум. Метафизический вопрос глубоко волновал Достоевского, и он не нашел никакого логического решения, хотя бы и сильно насыщенного эмоциями. Во всяком случае, Достоевский избегал простой мысли о том, что главную ответственность за царящее зло несут господствующий класс и его правительство. Совершенно невозможно было ожидать, что Достоевский подойдёт к этому вопросу материалистически и увидит истинный корень его в самом развитии общества, а исцеление от него в росте производительных сил человечества и революционном перевороте, который несёт с собой пролетариат. . Достоевский искал другого объяснения, тоже казавшегося ему глубоким, но на самом деле ничего не говорящего, а именно признания каждым своей вины во всеобщем «беспорядке», признания всех виновниками несчастья человеческого существования. Прямые, практические пути решения социально-философского вопроса оказались навязаны Достоевскому отчасти буржуазно-интеллигентской неспособностью к подлинно научным обобщениям, отчасти внутренним самоналоженным табу не разоблачать сплошного преступления самодержавия.

Жалкие попытки избежать конфликта этих принципов, указывая на безгрешного и терпеливого, исполненного любви Христа, пострадавшего за нас, не могли ни на мгновение убедить критический ум. Метафизический вопрос глубоко волновал Достоевского, и он не нашел никакого логического решения, хотя бы и сильно насыщенного эмоциями. Во всяком случае, Достоевский избегал простой мысли о том, что главную ответственность за царящее зло несут господствующий класс и его правительство. Совершенно невозможно было ожидать, что Достоевский подойдёт к этому вопросу материалистически и увидит истинный корень его в самом развитии общества, а исцеление от него в росте производительных сил человечества и революционном перевороте, который несёт с собой пролетариат. . Достоевский искал другого объяснения, тоже казавшегося ему глубоким, но на самом деле ничего не говорящего, а именно признания каждым своей вины во всеобщем «беспорядке», признания всех виновниками несчастья человеческого существования. Прямые, практические пути решения социально-философского вопроса оказались навязаны Достоевскому отчасти буржуазно-интеллигентской неспособностью к подлинно научным обобщениям, отчасти внутренним самоналоженным табу не разоблачать сплошного преступления самодержавия.

Ум его, как и ум Гоголя (по выражению Мережковского), был «ум огромный, но темный». В любом случае, этот разум был достаточно велик, чтобы воспринимать наличие рядом с ним направлений, идущих другими путями. Лучшая часть современной демократии мелкобуржуазной интеллигенции, не подходя к ясному предчувствию капитализма и рождающегося на его месте пролетариата, тем не менее на основе российского опыта (судьбы и нужды крестьянства) и европейского опыт (ряд революций с конца 18 века до времени Достоевского) узко создал себе (особенно у Белинского, Чернышевского, Добролюбова) яркую концепцию, яркую позицию, которая послужила большим предисловием к событиям, которые мы переживают сегодня, к мировоззрению революционного пролетариата. Достоевский, однако, после столь мучительно закончившейся попытки примкнуть к петрашевцам, воспринял это революционное решение вопроса жизни как главный соблазн, как главный враг, и поэтому поставил перед собой самую реакционную и подлую задачу полного разоблачения революции. и носители его идеалов. Если Толстой много внимания уделял полемике с передовыми простолюдинами, то в своем барском стремлении к достаточно мощному протесту против грядущего капитализма он умел относиться к революционерам с относительным благодушием, признавая за ними другие нравственные заслуги («Воскресение»). Но Достоевский был другим. Сам замученный, полураздавленный буржуй разночин (простолюдин), он представлялся на всем протяжении своей судьбы и своего времени революционным глашатаем «оскорбленных и униженных» против угнетателей и обидчиков. Однако эта его миссия оказалась разбитой о непреклонную стену еще слишком крепких феодальных порядков. Фрагменты остались. Эти осколки засели в уме, в характере Достоевского и мучили его. Тем беспощаднее Достоевский снова и снова стремился к нравственному истреблению революции. Это должно было сделать и отчасти, но только отчасти, сделало Достоевского писателем откровенно реакционным. Достоевский пытается опрокинуть эту обольстительную попытку создания гармоничного общества посредством бунта не соображениями внешней трудности этой задачи, а наплевав на самую попытку, например, самым лживым истолкованием внутренне чистой и благороднейшей теории.

и носители его идеалов. Если Толстой много внимания уделял полемике с передовыми простолюдинами, то в своем барском стремлении к достаточно мощному протесту против грядущего капитализма он умел относиться к революционерам с относительным благодушием, признавая за ними другие нравственные заслуги («Воскресение»). Но Достоевский был другим. Сам замученный, полураздавленный буржуй разночин (простолюдин), он представлялся на всем протяжении своей судьбы и своего времени революционным глашатаем «оскорбленных и униженных» против угнетателей и обидчиков. Однако эта его миссия оказалась разбитой о непреклонную стену еще слишком крепких феодальных порядков. Фрагменты остались. Эти осколки засели в уме, в характере Достоевского и мучили его. Тем беспощаднее Достоевский снова и снова стремился к нравственному истреблению революции. Это должно было сделать и отчасти, но только отчасти, сделало Достоевского писателем откровенно реакционным. Достоевский пытается опрокинуть эту обольстительную попытку создания гармоничного общества посредством бунта не соображениями внешней трудности этой задачи, а наплевав на самую попытку, например, самым лживым истолкованием внутренне чистой и благороднейшей теории. прогрессивных простолюдинов того времени теорию «эгоизма», то есть учение о том, что человек, даже в своем самоуничтожении и самоотречении, руководствуется не высшими божественными началами, а своими собственными верованиями, чувствами, инстинкты, которые делают его социальным существом. Достоевский изобразил этот «эгоизм» как естественное продолжение сумрачного карьеризма, сумрачного духа наживы, которым обладал весь его класс, мещанин и в значительной мере и сам Достоевский. Это были его низменные животные инстинкты, которые Достоевский черпал со дна своей богатой личности. именно своего исконного мещанина он вытащил на свет, чтобы этой грязью красить фигуры революционеров.

прогрессивных простолюдинов того времени теорию «эгоизма», то есть учение о том, что человек, даже в своем самоуничтожении и самоотречении, руководствуется не высшими божественными началами, а своими собственными верованиями, чувствами, инстинкты, которые делают его социальным существом. Достоевский изобразил этот «эгоизм» как естественное продолжение сумрачного карьеризма, сумрачного духа наживы, которым обладал весь его класс, мещанин и в значительной мере и сам Достоевский. Это были его низменные животные инстинкты, которые Достоевский черпал со дна своей богатой личности. именно своего исконного мещанина он вытащил на свет, чтобы этой грязью красить фигуры революционеров.

Главным двигателем революции, по Достоевскому, является Смердяков, худшее воплощение карамазизма, худший носитель сладострастно-приторного отношения к жизни и обществу. У других Карамазовых их мелкобуржуазное сладострастие и страстная похоть приукрашены, уравновешены разными высшими началами, а у их незаконнорожденного брата лакея Смердякова, образ которого надо понимать как образ низов, призванных революцией быть деятельным, в лозунге «все дозволено», эгоизм превращается в еще более чудовищный цинизм, в еще более звериную жадность, чем у старого Карамазова. И, как говорит Достоевский, даже если Иван Карамазов и прекрасен своим интеллектуальным восхождением, своим высоким духовным развитием, он забывает, что преследуемые им безбожные принципы свободы означают на самом деле лишь жест нажатия на кнопку той адской машины, которая есть стихийная жадность Смердяковых, изящным взмахом руки. В романе Демоны , ненавистная война с революцией приняла форму непрерывной — гениальной, конечно — но от начала до конца искаженной злобой картины революционного мира.

И, как говорит Достоевский, даже если Иван Карамазов и прекрасен своим интеллектуальным восхождением, своим высоким духовным развитием, он забывает, что преследуемые им безбожные принципы свободы означают на самом деле лишь жест нажатия на кнопку той адской машины, которая есть стихийная жадность Смердяковых, изящным взмахом руки. В романе Демоны , ненавистная война с революцией приняла форму непрерывной — гениальной, конечно — но от начала до конца искаженной злобой картины революционного мира.

Почему же Достоевского нельзя признать просто реакционным писателем даже на основании его самых реакционных романов и глав? Дело в том, что его ненависть проистекает из внутреннего сознания силы его противника. Революционное движение своего возмущенного сердца он пытался похоронить. Но эта ненавистная и в то же время священная могила никогда не хотела закрываться. Заживо погребенный покойник постоянно повышал голос, и Достоевский снова с тоской и яростью пытался заглушить этот голос и противопоставить ему свои ядовитые инвективы или хрупкие доводы. Достоевский — великий мещанин, который мог бы стать революционером, но был волею судьбы сброшен с этого пути, искалечен в результате этой бесконечной титанической борьбы с самим собой, с лучшей частью себя, притом борьбы без победы. Огромный, истинный талант проявлялся в том, что Достоевский снова и снова был вынужден давать волю своему «Сатане», своему «Прометею», которого он сам приковал к скале в Тартаре, и при этом такие блестящие аргументы были вложить в уста «врага», что все оружие победоносного Достоевского, «официального» Достоевского, носителя христианской истины, оказалось слабым. В этом несомненный невольный объективный революционный дух Достоевского.

Достоевский — великий мещанин, который мог бы стать революционером, но был волею судьбы сброшен с этого пути, искалечен в результате этой бесконечной титанической борьбы с самим собой, с лучшей частью себя, притом борьбы без победы. Огромный, истинный талант проявлялся в том, что Достоевский снова и снова был вынужден давать волю своему «Сатане», своему «Прометею», которого он сам приковал к скале в Тартаре, и при этом такие блестящие аргументы были вложить в уста «врага», что все оружие победоносного Достоевского, «официального» Достоевского, носителя христианской истины, оказалось слабым. В этом несомненный невольный объективный революционный дух Достоевского.

Одним из главных орудий, которые использовал Достоевский в этой борьбе, была христианская идеология. В смрадном мире официальной действительности он пытался найти светлую сторону. Он начал неистово молиться перед дымной иконой, которая должна была стать святыней для всего мрачного старого каземата России. Он старался внимательно слушать, размышлять о далеких голосах тех демократических слоев, в среде которых когда-то создавалось христианство. Жалкие, извращенные, использованные в самых гнусных целях, эти голоса тем не менее твердили что-то о прощении, о любви, о вере в грядущее Царство Небесное, где разрешатся все противоречия и исцелятся все муки.

Жалкие, извращенные, использованные в самых гнусных целях, эти голоса тем не менее твердили что-то о прощении, о любви, о вере в грядущее Царство Небесное, где разрешатся все противоречия и исцелятся все муки.

Вся эта очень наивная для образованного человека того времени структура была разрушена одним ударом могучей руки Достоевского-революционера. Иван Карамазов с его заявлением о «возвращении билета Богу», когда Карамазову, снедаемому безбрежным морем слез и скорби, преподносят взятку пропуска в упоительные сады Господни, этот исторический мессианизм, всегда была лишь попытка противопоставить хоть какую-то надежду подлинной безысходности существования бессильных классов. Но Достоевский лихорадочно искал союзников в монашеских ликах, в Зосиме, в воинах церкви, жаждущих ее победы над светским государством мистическими методами и упрямо повторяющих «и буди, и буди», в благожелательном ангельском Алеше. Однако все эти мистические реквизиты его не удовлетворяли. И каждый раз, когда среди гладких речей православных мудрецов вспыхивает красное пламя революционных и бунтарских речей, становится очевидным, как легко этому пламени пожирать религиозные картонные домики. общественный. Но, конечно, писатель вовсе не равен каждому из своих современников. В противном случае все современники могли бы быть писателями и даже великими писателями. Но великий писатель чем-то отличается от своих современников, в нем есть что-то, что делает его особенно ярким и в этом смысле особенно типичным. Эпохи кризисов, эпохи болезненных перемен находят своих вестников в больных, истощенных людях. Здоровая, уравновешенная психология, если она зарождается в такую эпоху, не может выразить своей тоски за ту часть современников, которая их достаточно остро чувствует. Кричать о боли в художественных образах может только такой человек, чьи нервы особенно чувствительны к этой боли, и весь эмоциональный строй эпохи ищет такой подходящий инструмент. Громоподобную музыку революции нельзя вместить в флейту, как нельзя сыграть нежный мадригал на колоколах и медных сиренах.

общественный. Но, конечно, писатель вовсе не равен каждому из своих современников. В противном случае все современники могли бы быть писателями и даже великими писателями. Но великий писатель чем-то отличается от своих современников, в нем есть что-то, что делает его особенно ярким и в этом смысле особенно типичным. Эпохи кризисов, эпохи болезненных перемен находят своих вестников в больных, истощенных людях. Здоровая, уравновешенная психология, если она зарождается в такую эпоху, не может выразить своей тоски за ту часть современников, которая их достаточно остро чувствует. Кричать о боли в художественных образах может только такой человек, чьи нервы особенно чувствительны к этой боли, и весь эмоциональный строй эпохи ищет такой подходящий инструмент. Громоподобную музыку революции нельзя вместить в флейту, как нельзя сыграть нежный мадригал на колоколах и медных сиренах.

Судьба Достоевского естественно складывалась болезненно и дисгармонично, так как такова была жизнь вокруг него. Это усугублялось еще и его врожденной нервозностью, в которой коренились его художественная впечатлительность и художественная выразительность. Колоссальное напряжение его творческой воли в стремлении преодолеть мир и его противоречия не помогли ему найти выход. Его социальная функция – искать решения противоречий, отвергая единственно верный путь, путь революции – сама огромная опасность для его носителя.

Это усугублялось еще и его врожденной нервозностью, в которой коренились его художественная впечатлительность и художественная выразительность. Колоссальное напряжение его творческой воли в стремлении преодолеть мир и его противоречия не помогли ему найти выход. Его социальная функция – искать решения противоречий, отвергая единственно верный путь, путь революции – сама огромная опасность для его носителя.

Достоевский был эпилептиком. В какой мере эпилепсия была предпосылкой его художественно-педагогической миссии или в какой, наоборот, продуктом ее, — вопрос трудный. Вероятно, и то, и другое имело место здесь. Социальный поток мчится по наиболее приспособленному для него руслу. Социальный поток безнадежных мук буржуазии, жаждущей светлой жизни и затертой капитализмом, легче всего мог хлынуть через больную психику. Но само это течение должно было усугубить «болезнь». Так было и с Достоевским. Достоевскому помогал эпилептический припадок, который и сам Достоевский, и многие другие описывают как миг блаженства, припадки, всегда бывшие патологическим материальным субстратом всякого рода мистических экстазов. Ему казалось, что в эти минуты он соприкасается с той высшей правдой, которая победит в конце концов болезненную дисгармонию бытия (князь Мышкин в Идиот ). Но на таких путях, патологических по своей сути и диких по своему социальному облику, уж никак нельзя приобрести подлинного влияния на здоровье массы читателей. Поэтому Достоевский постоянно старался действовать еще и логикой, напрягая свой ум, свое «мышление образами», чтобы убедить других в правильности своей позиции и зажечь огонь надежды. И сам внутренне сознавал неубедительность мучительных экстазов, их страшную и темную сторону. Вернувшись в мир, Достоевский снова нашел его противоречия и снова начал свою колоссальную сизифову борьбу, которая так и не привела ни к какому выводу и осталась памятником его величественной в своем страдании двойственности. Другой стороной его личной психологии, которая делала его братом и ведущим мудрецом мещанства, этой огромной разношерстной мелкобуржуазной массы интеллигенции, было именно его карамазовское, сладострастное отношение к жизни.

Ему казалось, что в эти минуты он соприкасается с той высшей правдой, которая победит в конце концов болезненную дисгармонию бытия (князь Мышкин в Идиот ). Но на таких путях, патологических по своей сути и диких по своему социальному облику, уж никак нельзя приобрести подлинного влияния на здоровье массы читателей. Поэтому Достоевский постоянно старался действовать еще и логикой, напрягая свой ум, свое «мышление образами», чтобы убедить других в правильности своей позиции и зажечь огонь надежды. И сам внутренне сознавал неубедительность мучительных экстазов, их страшную и темную сторону. Вернувшись в мир, Достоевский снова нашел его противоречия и снова начал свою колоссальную сизифову борьбу, которая так и не привела ни к какому выводу и осталась памятником его величественной в своем страдании двойственности. Другой стороной его личной психологии, которая делала его братом и ведущим мудрецом мещанства, этой огромной разношерстной мелкобуржуазной массы интеллигенции, было именно его карамазовское, сладострастное отношение к жизни. Что поражает в Достоевском, что пленяет в нем, приковывает к себе, так это трепетная огненная страсть, все время бурлившая в его произведениях. Достоевский хочет жить всеми фибрами своего существа: он хочет каких-то непомерных переживаний, наслаждений, для полной остроты которых нужна еще и боль, обрамление страдания и жестокости. Именно буржуазия, разбуженная капитализмом, гонимая во все стороны его ветрами, увлекаемая его блеском, его манящими огнями, может породить такое ненасытное, потому что оно всегда неудовлетворено, стремление к удовольствиям. Измученный всеми муками и сомнениями, сам Достоевский в гениально-болезненной форме ищет наслаждения в самоуничижении, в самом страдании. Ежеминутно готовый потоптаться ногами и выколоть зубами стоящих рядом с ним, типичный буржуа-мещанин, разбуженный капитализмом, вырванный из привычной колеи, получает высший упоенье в причинении страданий другим. И это отнюдь не чуждо Достоевскому. Его жажда жизни породила все необъятное богатство его человеческой галереи.

Что поражает в Достоевском, что пленяет в нем, приковывает к себе, так это трепетная огненная страсть, все время бурлившая в его произведениях. Достоевский хочет жить всеми фибрами своего существа: он хочет каких-то непомерных переживаний, наслаждений, для полной остроты которых нужна еще и боль, обрамление страдания и жестокости. Именно буржуазия, разбуженная капитализмом, гонимая во все стороны его ветрами, увлекаемая его блеском, его манящими огнями, может породить такое ненасытное, потому что оно всегда неудовлетворено, стремление к удовольствиям. Измученный всеми муками и сомнениями, сам Достоевский в гениально-болезненной форме ищет наслаждения в самоуничижении, в самом страдании. Ежеминутно готовый потоптаться ногами и выколоть зубами стоящих рядом с ним, типичный буржуа-мещанин, разбуженный капитализмом, вырванный из привычной колеи, получает высший упоенье в причинении страданий другим. И это отнюдь не чуждо Достоевскому. Его жажда жизни породила все необъятное богатство его человеческой галереи. Он сам живет в каждом, он сам хочет быть в каждом. Это была его непомерная и запруженная воля к жизни, могуче разлетающаяся в пену, играющая разноцветной радугой, ослепительная и болезненная.

Он сам живет в каждом, он сам хочет быть в каждом. Это была его непомерная и запруженная воля к жизни, могуче разлетающаяся в пену, играющая разноцветной радугой, ослепительная и болезненная.

Все это объясняет особенности его стиля. Его стиль определяется не только субъективными элементами, вытекающими из определенных социальных корней, но и чисто объективными, т. е. учетом вкусов новой публики. Нетрудно увидеть его зависимость от Бальзака, Гюго, Жорж Санд, особенно от Эжена Сю. Новую широкую публику необходимо развлечь и увлечь сложным сюжетом, неожиданными эффектами, удивительными развязками, после которых снова завязывается узел, чудесными событиями, гиперболическими, почти карикатурными рельефами физиономий, мелодраматическим противопоставлением светлых типов темным, и т.д.. Кто в Достоевском не чувствует французских романистов, нашедших в маленьких людях толпы читателей, тот не чувствует самой сути приемов Достоевского. Конечно, Достоевский талантливее Сю, более философски глубок, чем Гюго, трагичен, чем Бальзак, но его манера во многом напоминает этих писателей. Однако сложное извилистое развитие сюжета им нельзя сводить только к жажде заполучить соответствующего читателя. Сам Достоевский был таким читателем. Его манеры соответствовали его собственному вкусу. В такой сюжетной структуре нашла свое выражение взволнованная эпоха, оторвавшая буржуазную личность от ее быта и запутавшая ее. Точно так же не только внешне эффектным приемом, но и чем-то отвечающим внутренним потребностям Достоевского была его манера передачи событий через рассказчика. Этот рассказчик, будь он одним из персонажей или просто рассказчиком, всегда остро интересуется своей историей. Он все время хихикает, намекает, переживает, забегает вперед. Кажется, страсть мешает ему говорить. И именно это значительно усиливает динамичность рассказа. Наконец, ценнейший литературный прием Достоевского состоит в том, что, игнорируя вещи в их пассивности, почти отказываясь от пейзажа, он целиком занят отношением людей, за которыми, в сущности, стоят идеи. Однако если люди у Достоевского всегда являются более или менее скрытыми масками идей, то эти идеи, в свою очередь, связаны, может быть, и не до конца осознанными для самого Достоевского, своими корнями с социальным положением людей.

Однако сложное извилистое развитие сюжета им нельзя сводить только к жажде заполучить соответствующего читателя. Сам Достоевский был таким читателем. Его манеры соответствовали его собственному вкусу. В такой сюжетной структуре нашла свое выражение взволнованная эпоха, оторвавшая буржуазную личность от ее быта и запутавшая ее. Точно так же не только внешне эффектным приемом, но и чем-то отвечающим внутренним потребностям Достоевского была его манера передачи событий через рассказчика. Этот рассказчик, будь он одним из персонажей или просто рассказчиком, всегда остро интересуется своей историей. Он все время хихикает, намекает, переживает, забегает вперед. Кажется, страсть мешает ему говорить. И именно это значительно усиливает динамичность рассказа. Наконец, ценнейший литературный прием Достоевского состоит в том, что, игнорируя вещи в их пассивности, почти отказываясь от пейзажа, он целиком занят отношением людей, за которыми, в сущности, стоят идеи. Однако если люди у Достоевского всегда являются более или менее скрытыми масками идей, то эти идеи, в свою очередь, связаны, может быть, и не до конца осознанными для самого Достоевского, своими корнями с социальным положением людей. Огромное бурное публичное море представляло собой множество особей, выброшенных из привычных форм жизни, движущихся, как молекулы тел, превращенных в газообразное состояние, во всех направлениях. При этом создается запутанное разнообразие: самые разные судьбы преломляют их сознание и подсознательную сферу их психической жизни. Когда они сталкиваются друг с другом, открываются целые бездны противоречий. Отсюда и бесконечный спор. Этот спор часто является подлинным диалогом. Спор ведут два и более участников. Но это не просто спор между различными системами мысли. Это часто напоминает разговор двух врагов перед боем. Нужно убедить друг друга, понять друг друга, потому что иначе невозможно дальше жить вместе на свете. Так романы и рассказы Достоевского превращаются в гигантские философские драмы. Социально-философская насыщенность не мешает изменчивому драматизму действия. Достоевский умел выбирать таких носителей для своих идей, чтобы столкновение идей превращалось в столкновение воль в жизни, и при этом всегда беспощадно звучали одни и те же лейтмотивы: страсть к жизни, подавленная или извращенная, забитая или извращенная, и постоянная мысль об искуплении, постоянная мысль об искуплении, сопровождаемая борьбой против единственной конкретной искупительной идеи: против революции.

Огромное бурное публичное море представляло собой множество особей, выброшенных из привычных форм жизни, движущихся, как молекулы тел, превращенных в газообразное состояние, во всех направлениях. При этом создается запутанное разнообразие: самые разные судьбы преломляют их сознание и подсознательную сферу их психической жизни. Когда они сталкиваются друг с другом, открываются целые бездны противоречий. Отсюда и бесконечный спор. Этот спор часто является подлинным диалогом. Спор ведут два и более участников. Но это не просто спор между различными системами мысли. Это часто напоминает разговор двух врагов перед боем. Нужно убедить друг друга, понять друг друга, потому что иначе невозможно дальше жить вместе на свете. Так романы и рассказы Достоевского превращаются в гигантские философские драмы. Социально-философская насыщенность не мешает изменчивому драматизму действия. Достоевский умел выбирать таких носителей для своих идей, чтобы столкновение идей превращалось в столкновение воль в жизни, и при этом всегда беспощадно звучали одни и те же лейтмотивы: страсть к жизни, подавленная или извращенная, забитая или извращенная, и постоянная мысль об искуплении, постоянная мысль об искуплении, сопровождаемая борьбой против единственной конкретной искупительной идеи: против революции.

Достоевский был писателем нового типа в русской литературе. Он знал об этом. Он люто не любил прошлую и еще живо развивавшуюся рядом дворянскую литературу. Он сокрушался, что дворяне, обеспеченные чужим трудом, могут добросовестно шлифовать свои произведения, в то время как ему, Достоевскому, всегда спешащему, чтобы прокормить семью, в этом отказано. Порой он посылал весьма непочтительные стрелы в стан благородных писателей. Все любят те довольно прозрачные карикатуры, которые им давались на Гоголя (в Село Степанчиково ), на Тургенева и Грановского (в Бесов ) и др.

В своем удивительно глубоком анализе Толстого Ленин указывал, что этот господин, перенесший беду своего хозяина на деревню, стал великим потому, что он был косвенным, но ярким отражением мучительного переходного состояния крестьянства с разрушением крепостнической жизни. и замена его капиталистическими. Ситуация с Достоевским несколько иная. В своей личности и в своих произведениях он был лишь отражением той колоссальной трагедии, которую пережили широкие слои буржуазии, т. е. мелкой городской буржуазии и, в частности, разнообразной интеллигенции. Именно потому, что Достоевский был классическим выразителем смутной драмы, Европа, в тех странах и в тех слоях, которые переживают нечто подобное (например, послевоенная Германия), испытывает на себе невыразимо притягательную силу этого гениального певца и мученика общественного разложения. . Достоевский умер в окружении славы и какого-то смутного недоумения, но никто точно не знал, кем он был в сущности. Спор об этом продолжается и по сей день. Некоторые элементы революционного духа, как видно из всего предыдущего, нельзя отрицать в диалектике. Но в течение почти всей своей жизни (после «расстрела») Достоевский считал эти элементы чуждыми себе, делал все, что было в его силах, чтобы их покорить, уничтожить. И можно сказать, что не его вина и уж тем более не его заслуга, если эти революционные стороны объективной жизни заставили ответно трепетать некоторые революционные струны нашего сознания и оказались настолько сильными, что мы не можем не признать их значения.

е. мелкой городской буржуазии и, в частности, разнообразной интеллигенции. Именно потому, что Достоевский был классическим выразителем смутной драмы, Европа, в тех странах и в тех слоях, которые переживают нечто подобное (например, послевоенная Германия), испытывает на себе невыразимо притягательную силу этого гениального певца и мученика общественного разложения. . Достоевский умер в окружении славы и какого-то смутного недоумения, но никто точно не знал, кем он был в сущности. Спор об этом продолжается и по сей день. Некоторые элементы революционного духа, как видно из всего предыдущего, нельзя отрицать в диалектике. Но в течение почти всей своей жизни (после «расстрела») Достоевский считал эти элементы чуждыми себе, делал все, что было в его силах, чтобы их покорить, уничтожить. И можно сказать, что не его вина и уж тем более не его заслуга, если эти революционные стороны объективной жизни заставили ответно трепетать некоторые революционные струны нашего сознания и оказались настолько сильными, что мы не можем не признать их значения. Однако их нужно раскопать, отделив от кучи, от бесчисленных пластов публициста Достоевского, всецело служившего контрреволюции.

Однако их нужно раскопать, отделив от кучи, от бесчисленных пластов публициста Достоевского, всецело служившего контрреволюции.

Величие Достоевского в динамизме его творчества, в богатстве его эмоций, в его бесспорно искренней и страстной борьбе с собой и со всем миром. Но вряд ли его манера и его приемы могут проложить дорогу пролетарской художественной литературе, у которой очень светлое будущее. Достоевский был терпелив с талантом, его одолел кризис, переживаемый всем классом, трудная эпоха для этого класса. Динамизм пролетариата, одобрение и отрицание его борьбы полярно далеки от определения Достоевского и элементов его класса в его эпоху. Затем о Достоевском это надо сказать особенно: нужно критически переживать Достоевского. Это хорошая самодисциплина. Но чтобы пройти сквозь эту огненную мглу, через эти темные бездны, под эти опускающиеся черные тучи, перед этими рядами лиц, искаженных яростью и страданием, сквозь пронзительный шум этих ссор и проклятий, читатель должен быть облачен в броня зрелого классового сознания.