Проект 100-летие Первой мировой войны — Российское историческое общество

В 2014 году исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны. Российское историческое общество активно работает над реализацией ряда проектов, направленных на углубленное изучение событий этой «забытой» страницы истории Отечества, а также возвращение национальной памяти о павших воинах – героях Великой войны.

Заседание Оргкомитета по подготовке мероприятий к 100-летию Первой Мировой войны

По инициативе российского парламента день вступления России в Первую мировую войну — 1 августа — был установлен в качестве официальной памятной даты нашей страны как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

В России создан национальный Организационный комитет по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием Первой мировой войны. Его возглавил Председатель Государственной Думы, председатель Российского исторического общества С.Е.Нарышкин.

Проект «Образы Великой войны»

В 2014 году Российским историческим обществом открыт «народный» проект «Образы Великой войны». К участию призваны все, у кого в семейных архивах сохранились фотографии, письма с фронта и другие интересные материалы, иллюстрирующие историю Первой мировой войны, поучаствовать в этом проекте.

К участию призваны все, у кого в семейных архивах сохранились фотографии, письма с фронта и другие интересные материалы, иллюстрирующие историю Первой мировой войны, поучаствовать в этом проекте.

Проект получил большой отклик, в Российское историческое общество поступили сотни фотографий с участниками Первой мировой войны, самодельные фильмы, копии писем и рассказы, сохранившие память о «забытой» странице истории нашей страны.

Оцифровка картотеки потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 гг.

На территории Тюменской области сохранилось более 7 млн. карточек, которые составляют картотеку потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 гг. и содержат сведения о погибших, раненых, пропавших без вести, плененных солдатах и офицерах. За каждой такой карточкой трагическая судьба конкретного человека – за всей картотекой судьба страны.

Российское историческое общество возвращает данную картотеку в научный и общественный оборот. Идет работа над проектом создания базы данных, который будет включать оцифровку картотеки и создание Книги памяти.

В результате каждый сможет найти информацию о судьбе своих предков-военнослужащих, погибших или пострадавших в ходе Первой мировой войны.

Мероприятия по перезахоронению в России праха

великого князя Николая Николаевича Романова (1856-1929),

Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи в начале Первой мировой войны, и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны

В 2013 году к Председателю Государственной Думы, Председателю Российского исторического общества, Председателю Организационного комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны, С.Е. Нарышкину обратились представители семьи Романовых – великие князья Николай Романович и Димитрий Романович Романовы. Ими была предложена инициатива о переносе из Франции в Россию праха великого князя Николая Николаевича и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны, урожденной принцессы Черногорской. В настоящее время прах великого князя и его супруги находится в крипте Архангело-Михайловского храма города Канны.

Н.Р. Романов (1922-2014) и Д.Р. Романов (род.1926) считаются ближайшими родственниками великого князя Николая Николаевича, который является им двоюродным прадедом; представляют Николаевскую ветвь, старшую в мужской линии династии. Принимали деятельное участие в организации церемонии перенесения из Королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга праха вдовствующей Императрицы Марии Федоровны – супруги Императора Александра III. Н.Р. Романов являлся председателем Объединения членов рода Романовых. После смерти Н.Р. Романова 15 сентября 2014 г. старшим в династии Романовых является Д.Р. Романов.

Согласно семейному преданию, к которому апеллируют представители Романовых, последней волей великого князя, обращенной к родственникам, было желание найти покой на родной земле, в России, рядом со своими солдатами. Перезахоронение в России праха великого князя и его супруги могло бы стать одним из ключевых мероприятий в год 100-летия начала Первой мировой войны, свидетельствующим о возвращении национальной памяти о «забытой войне», сохранении связи времен и преемственности российской истории.

При содействии ИТАР-ТАСС (С.В. Михайлов, М.С. Гусман) и посольства Российской Федерации во Французской Республике (А.К. Орлов) было налажено продуктивное взаимодействие с представителями семьи Романовых.

19 декабря 2013 г. состоялась личная встреча Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина с великим князем Димитрием Романовичем Романовым (по просьбе последнего), на которой были обсуждены вопросы реализации указанной инициативы. В ходе встречи Д.Р. Романов сообщил о принципиальном согласии своего старшего брата, великого князя Н.Р. Романова, на перезахоронение в России праха великого князя Николая Николаевича. Представители семьи Романовых готовы оказать необходимое содействие в организации соответствующих мероприятий.

Кроме того, Д.Р. Романов высказал пожелание осмотреть одно из возможных мест захоронения в Москве – Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны (расположен в районе Сокол на месте Московского городского Братского кладбища жертв Первой мировой войне). По итогам посещения мемориального парка Д.Р. Романов положительно высказался о данном варианте и обещал согласовать его со старшим братом.

По итогам посещения мемориального парка Д.Р. Романов положительно высказался о данном варианте и обещал согласовать его со старшим братом.

Д.Р. Романов в своем обращении в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина подтвердил согласие на захоронение праха Великого князя Николая Николаевича и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище на территории Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны (г. Москва).

Инициатива семьи Романовых была предварительно проработана совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и роспосольством во Франции. Она нашла широкую поддержку участников Форума «Великая война. Уроки истории» (Москва, 31 июля 2014 г.), объединившего несколько сотен ведущих ученых-историков, общественных деятелей и потомков участников Первой мировой войны из 14 стран мира.

Председатель Государственной Думы, Председатель Российского исторического общества С. Е. Нарышкин направил обращение в адрес Президента России В.В. Путина с изложением инициативы семьи Романовых. Предложение о перезахоронении в России праха великого князя Николая Николаевича (младшего) и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны было одобрено Президентом России.

Е. Нарышкин направил обращение в адрес Президента России В.В. Путина с изложением инициативы семьи Романовых. Предложение о перезахоронении в России праха великого князя Николая Николаевича (младшего) и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны было одобрено Президентом России.

В соответствии с поручением Президента России Правительству России 1 декабря 2014 г. была образована межведомственная рабочая группа по организации церемонии переноса из Французской Республики и захоронения в Москве праха великого князя Николая Николаевича и его супруги. Руководителем рабочей группы стал Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин.

В состав рабочей группы вошли представители профильных органов государственной власти, общественные и государственные деятели, представители церкви, в т.ч.: статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панков; советник Президента Российской Федерации В.И. Толстой; министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский; заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А. Ю. Мешков; спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой; посол Российской Федерации во Французской Республике А.К. Орлов; ответственный секретарь Российского исторического общества А.Е. Петров; государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов; руководитель Департамента культурного наследия Москвы А.В. Кибовский; председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион; генеральный директор ИТАР-ТАСС С.В. Михайлов и др.

Ю. Мешков; спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой; посол Российской Федерации во Французской Республике А.К. Орлов; ответственный секретарь Российского исторического общества А.Е. Петров; государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов; руководитель Департамента культурного наследия Москвы А.В. Кибовский; председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион; генеральный директор ИТАР-ТАСС С.В. Михайлов и др.

Рабочей группой был подготовлен и утвержден план мероприятий по организации церемонии перезахоронения, государственным герольдмейстером Г.В.Вилинбаховым разработан церемониал перезахоронения. МИД России и посольством Российской Федерации во Франции согласованы с французской стороной мероприятия в Каннах и Париже.

На заседании рабочей группы 22 апреля 2015 г. Председатель Российского исторического общества объявил, что церемониальные мероприятия пройдут с 27 по 30 апреля.

Церемония перенесения останков Великого Князя Николая Николаевича в Россию.

Новости проекта 100-летие Первой мировой войны:

Начало, конец, итоги и влияние Первой Мировой войны

Содержание:

Введение

Есть много причин, по которым началась Первая мировая война, но различные ученые и различные записи тех лет говорят нам, что главная причина заключается в том, что в то время Европа развивалась очень быстро. В начале XX века в мире не осталось территорий, которые не были бы захвачены капиталистическими державами. В этот период Германия обошла всю Европу по объему промышленного производства, а поскольку колоний у Германии было очень мало, она стремилась захватить их. Захватив их, Германия получит новые рынки. В то время Англия и Франция имели очень большие колонии, поэтому интересы этих стран часто сталкивались.

Я выбрал эту тему, потому что решил понять, почему началась война? В чем была причина этого? Какие технологические достижения произошли во время войны? Последствия Первой мировой войны для России?

Я думаю, что эта тема очень интересна сама по себе. В годы Первой мировой войны можно проследить, как развивались пути технико-экономического развития каждой страны. За четыре года войны мы видим, как новые технические средства влияют на ход войны, как война способствует движению научного прогресса. Чем больше экономический и технический прогресс, тем больше появляется орудий убийства, тем более кровавой становится сама война, и тем больше стран становятся участниками этой войны.

В годы Первой мировой войны можно проследить, как развивались пути технико-экономического развития каждой страны. За четыре года войны мы видим, как новые технические средства влияют на ход войны, как война способствует движению научного прогресса. Чем больше экономический и технический прогресс, тем больше появляется орудий убийства, тем более кровавой становится сама война, и тем больше стран становятся участниками этой войны.

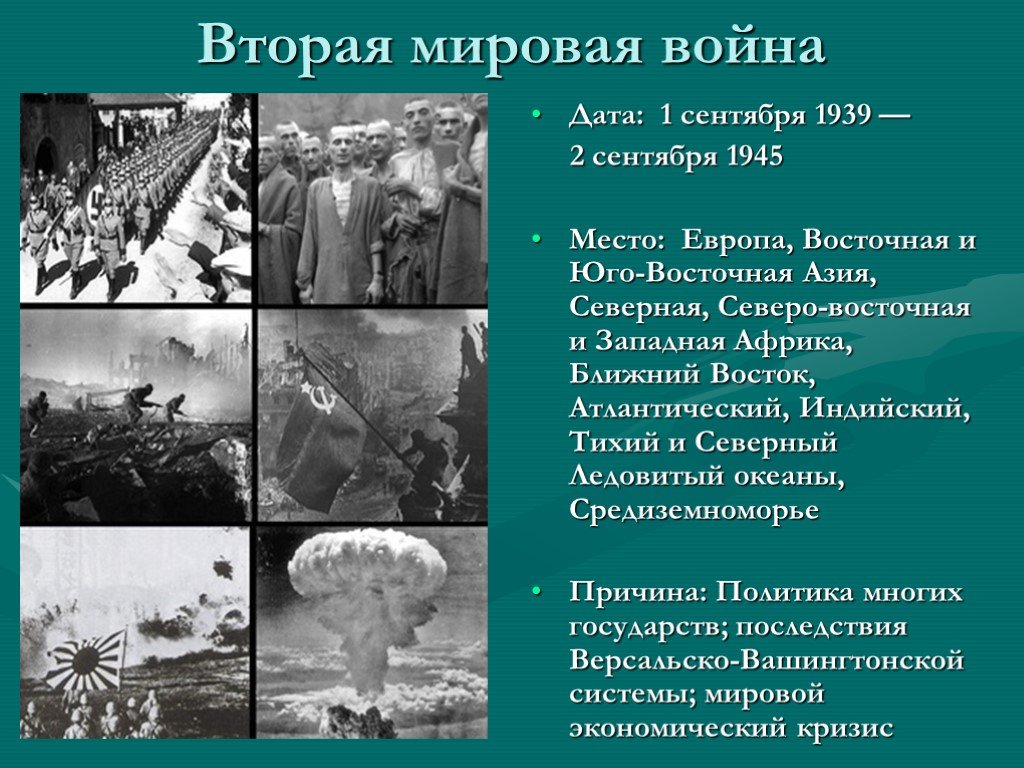

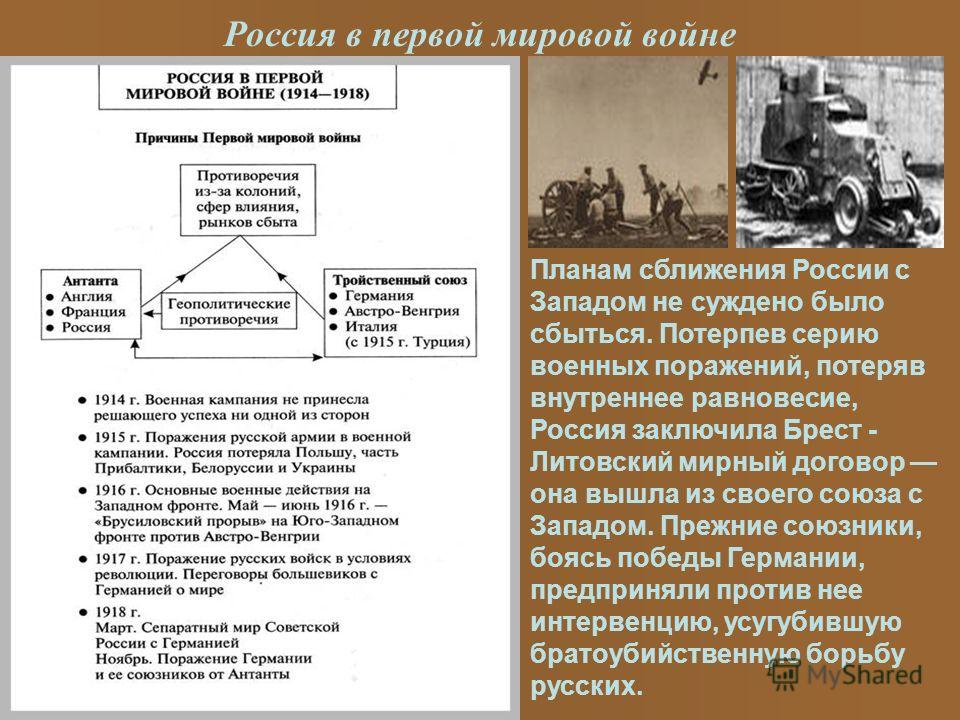

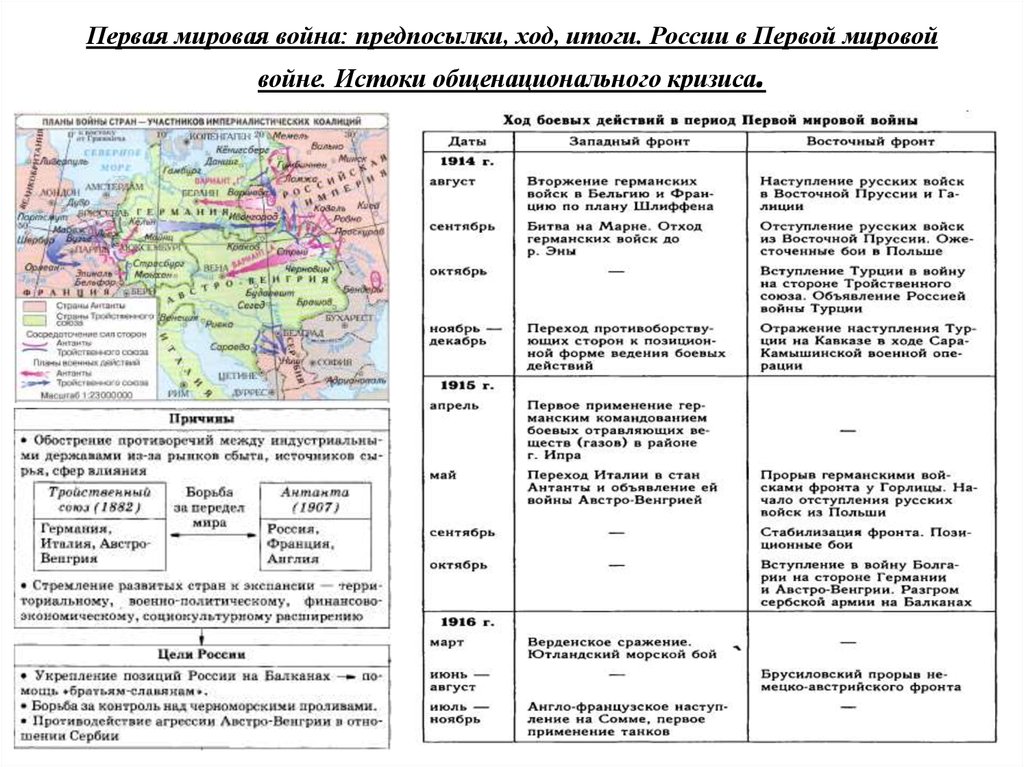

Начало войны

Непосредственной причиной начала военных действий стало убийство наследника австро-венгерского престола в Сараево. Правительство Австро-Венгрии с одобрения Германии предъявило Сербии ультиматум, требуя свободы вмешательства во внутренние дела Сербии. Несмотря на то, что Сербия приняла почти все условия. Австро-Венгрия объявила ей войну 28 июля. Через два дня русское правительство в ответ на открытие военных действий Австро-Венгрией объявило всеобщую мобилизацию. Германия воспользовалась этим как предлогом и 1 августа начала войну против России, а 3 августа-против Франции. Англия объявила войну Германии 4 августа. В конце августа Япония выступила на стороне Антанты, которая решила воспользоваться тем, что Германия будет скована на западе, и захватить ее колонии на Дальнем Востоке. 30 октября 1914 года Турция вступила в войну на стороне Антанты.

Англия объявила войну Германии 4 августа. В конце августа Япония выступила на стороне Антанты, которая решила воспользоваться тем, что Германия будет скована на западе, и захватить ее колонии на Дальнем Востоке. 30 октября 1914 года Турция вступила в войну на стороне Антанты.

В 1914 году. Италия не вступила в войну, объявив о своем нейтралитете. Она начала военные действия в мае 1915 года на стороне Антанты. В апреле 1917 года Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты.

Военные действия, начавшиеся в августе 1914 года, развернулись на нескольких театрах и продолжались до ноября 1918 года. По характеру решаемых задач и достигнутым военно-политическим результатам Первую мировую войну принято делить на пять кампаний, каждая из которых включает в себя несколько операций.

Причины и характер войны

Первая мировая война возникла в результате обострения политической и экономической борьбы между крупнейшими империалистическими странами за рынки сбыта и источники сырья, за передел уже разделенного мира. В начале двадцатого века раздел мира уже закончился, на земном шаре не осталось территорий, которые еще не были захвачены капиталистическими державами, нет больше так называемых «свободных пространств». «Неизбежно наступила эпоха монополистического владения колониями, а следовательно, и особенно острой борьбы за раздел мира», — указывал Ленин.

В начале двадцатого века раздел мира уже закончился, на земном шаре не осталось территорий, которые еще не были захвачены капиталистическими державами, нет больше так называемых «свободных пространств». «Неизбежно наступила эпоха монополистического владения колониями, а следовательно, и особенно острой борьбы за раздел мира», — указывал Ленин.

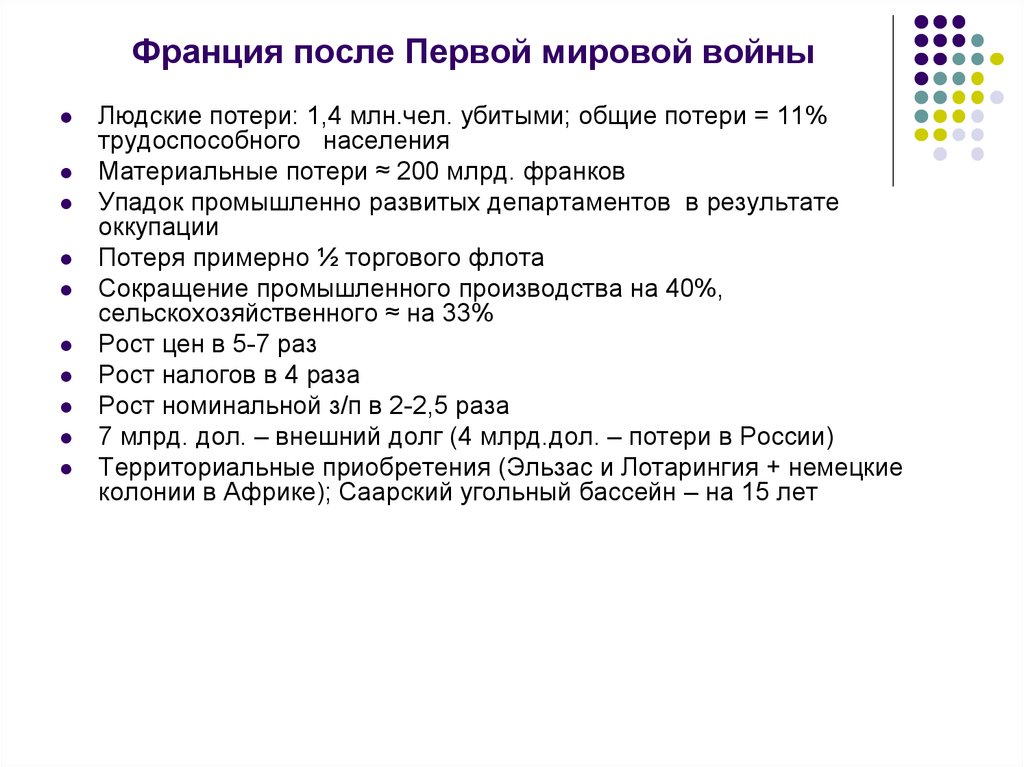

В результате неравномерного, резкого развития капитализма в эпоху империализма одни страны, вставшие на капиталистический путь развития позже других, в короткий срок догнали и обогнали в технико-экономическом отношении такие старые колониальные страны, как Англия и Франция. Особенно значительным было развитие Германии, которая к 1900 году превзошла эти страны по объему промышленного производства, но значительно уступала по размерам колониальным владениям. Из-за этого интересы Германии и Англии сталкивались чаще всего. Германия открыто стремилась захватить британские рынки на Ближнем Востоке и в Африке.

Колониальной экспансии Германии противостояла Франция, которая также обладала огромными колониями. Очень острые противоречия между странами существовали из-за Эльзаса и Лотарингии, захваченных Германией в 1871 году.

Очень острые противоречия между странами существовали из-за Эльзаса и Лотарингии, захваченных Германией в 1871 году.

Своим проникновением на Ближний Восток Германия представляла угрозу интересам России в Черноморском бассейне. Австро-Венгрия, действуя в союзе с Германией, стала серьезным конкурентом царской России в борьбе за влияние на Балканах.

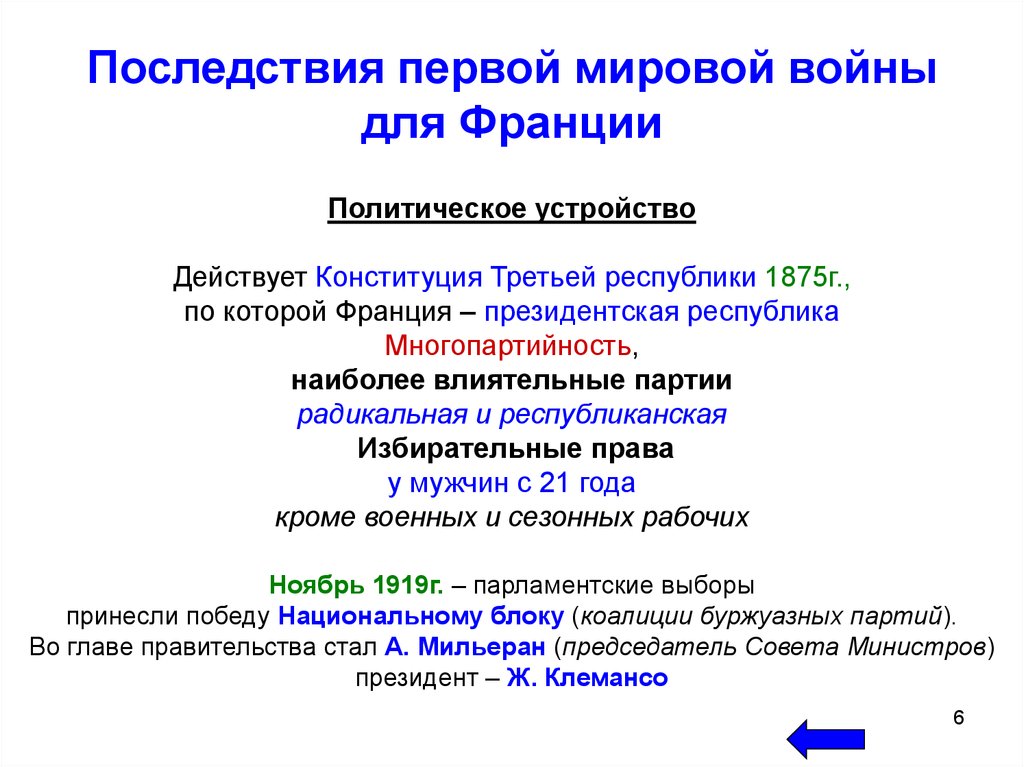

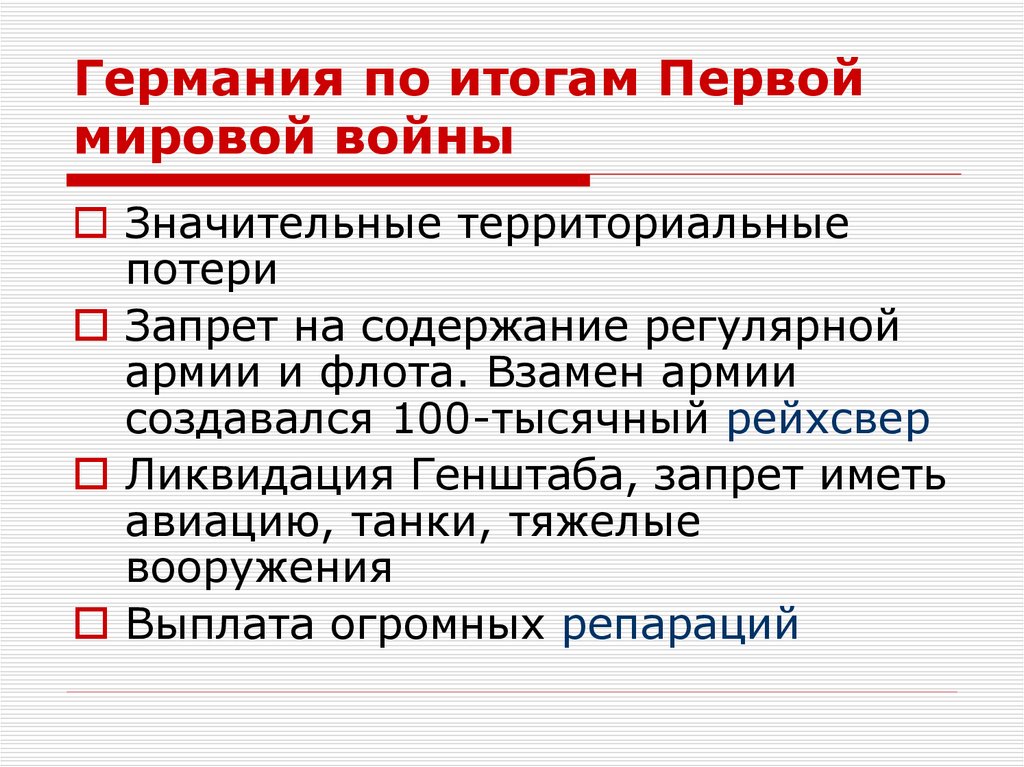

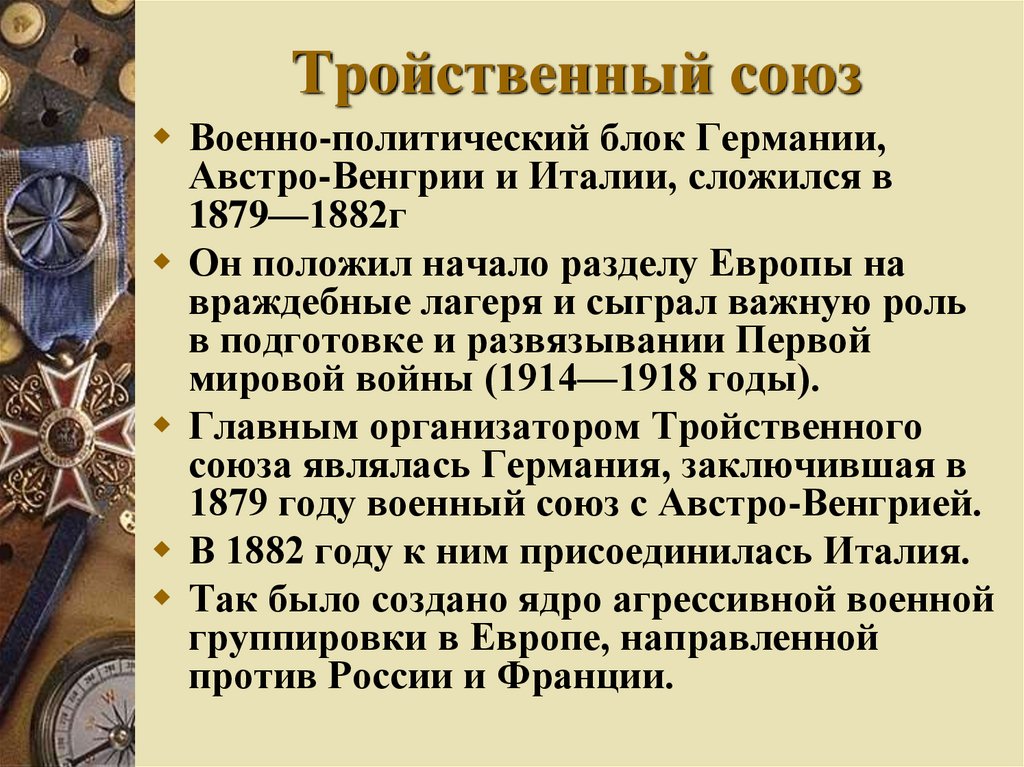

Обострение внешнеполитических противоречий между крупнейшими странами привело к разделению мира на два враждебных лагеря и образованию двух империалистических группировок: Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственного соглашения, или Антанты (Англия, Франция, Россия).

Война между крупнейшими европейскими державами была выгодна американским империалистам, так как в результате этой борьбы были созданы благоприятные условия для дальнейшего развертывания американской экспансии, особенно в Латинской Америке и на Дальнем Востоке. Американские монополии делали ставку на максимальное извлечение выгод из Европы.

Готовясь к войне, империалисты видели в ней не только средство разрешения внешних противоречий, но и средство, которое могло бы помочь им справиться с растущим недовольством населения своих стран и подавить нарастающее революционное движение. В ходе войны буржуазия надеялась разрушить международную солидарность рабочих, физически истребить лучшую часть рабочего класса для социалистической революции.

В связи с тем, что война за передел мира затронула интересы всех империалистических стран, в нее постепенно втянулось большинство государств мира. Война стала мировой войной, как по своим политическим целям, так и по своим масштабам.

По своей природе война 1914-1918 годов была империалистической, агрессивной и несправедливой с обеих сторон. Это была война за то, кто должен больше грабить и угнетать. Большинство партий II интернационала, предав интересы трудящихся, поддержали войну в поддержку буржуазии и правительств своих стран.

Большевистская партия во главе с В. И. Лениным, определив характер войны, призвала к борьбе с ней, к превращению империалистической войны в гражданскую.

Лениным, определив характер войны, призвала к борьбе с ней, к превращению империалистической войны в гражданскую.

Вооруженные силы и планы сторон

На мой взгляд, сила каждой стороны была очень важна. К началу войны все крупные европейские государства, кроме Англии, имели постоянные армии, построенные на основе всеобщей воинской повинности. В Англии армия была наемной. Только после начала войны британское правительство ввело всеобщую воинскую повинность.

Основным видом войск в армиях всех государств была пехота. Сухопутные войска включали кавалерию и артиллерию. Спецназ имел очень небольшую долю (около 2%).

Пехотная дивизия имела от 16 до 21 тысячи человек, 36-48 орудий и около 30 пулеметов.

Полк, как правило, не имел регулярной артиллерии. Артиллерия находилась в распоряжении командира дивизии. К началу войны вооруженные силы России имели 263 самолета, Германии — 232, Англии — 258, Франции – 156. В состав армейского корпуса входили отряды по 3-6 самолетов, предназначенных для разведки. Во всех армиях было только несколько бронеавтомобилей и бронепоездов. К 1914 году германские вооруженные силы имели около 4000 машин, Россия – 4500, Англия-900, Франция-6000.

Во всех армиях было только несколько бронеавтомобилей и бронепоездов. К 1914 году германские вооруженные силы имели около 4000 машин, Россия – 4500, Англия-900, Франция-6000.

Основная тяжесть борьбы по-прежнему лежала на пехоте, вооруженной винтовкой. Политические и военные руководители стран-участниц войны не могли правильно предвидеть характер будущей войны и определить количество сил и средств, необходимых для ее ведения. Буржуазные военные теоретики накануне Первой мировой войны видели высшее достижение военной мысли в воспроизведении примеров полководчества Наполеона. Опыт более поздних войн не был в достаточной мере учтен. Изменения в методах ведения боя, происходившие в этих войнах, рассматривались как явление случайного порядка, вызванное либо особенностями театра военных действий, либо плохой подготовкой войск, либо ошибочными действиями генералов. Появление позиционного фронта во время русско-японской войны рассматривалось как случайность. Поэтому проблема прорыва позиционной обороны даже теоретически не исследовалась. Все внимание было обращено на атаку по неглубокой очаговой обороне. Основной формой боевого построения войск считалась стрелковая цепь.

Все внимание было обращено на атаку по неглубокой очаговой обороне. Основной формой боевого построения войск считалась стрелковая цепь.

Планы военных действий основных участников войны недостаточно учитывали возросшую роль экономических и моральных факторов и были рассчитаны на ведение боев только за счет мобилизационных резервов, накопленных в мирное время. Считалось, что война будет недолгой.

Суть немецкого плана состояла в желании последовательно бить противника и тем самым избежать войны на два фронта. План состоял в том, чтобы сначала нанести удар по Франции и разгромить ее армию, затем двинуть основные силы на восток и разгромить русскую армию. Это обстоятельство определило выбор стратегической формы наступления – фланговый обход и окружение основных сил противника. С целью обхода и окружения французской армии фланговый маневр планировалось провести через Бельгию, минуя основные силы французской армии с севера. На востоке планировалось развернуть 15-16 дивизий, которые должны были прикрывать Восточную Пруссию от возможного вторжения русских войск. Активные операции в это время должны были вести австро-венгерские войска.

Активные операции в это время должны были вести австро-венгерские войска.

Главным недостатком немецкого плана была переоценка сил противника.

На австро-венгерский план войны сильно повлияло требование германского Генерального штаба связать русские армии в период главного нападения Германии на Францию. В связи с этим Австро-венгерский Генеральный штаб планировал активные действия против России, Сербии и Чехословакии. Главный удар планировалось нанести из Галиции на восток и северо-восток. Австро-венгерский план строился без какого-либо реального учета экономических и моральных возможностей страны. В этом отчетливо проявилось влияние немецкой военной школы-недооценка сил противника и переоценка собственных сил. Имеющиеся силы не отвечали поставленным задачам.

Французский план, хотя и предусматривал активные наступательные действия, носил пассивно-выжидательный характер, так как первоначальные действия французских войск ставились в зависимость от действий противника. План предусматривал создание трех ударных групп, но только одной из них (Лотарингской) была поставлена активная задача-атаковать Лотарингию и Эльзас. Центральная группа должна была действовать как звено, прикрывая границу в своей полосе, а бельгийская группа должна была действовать в зависимости от позиции противника. Если немцы нарушат нейтралитет Бельгии и начнут наступление через ее территорию, то эта армия должна быть готова к наступлению в северо-восточном направлении.

Центральная группа должна была действовать как звено, прикрывая границу в своей полосе, а бельгийская группа должна была действовать в зависимости от позиции противника. Если немцы нарушат нейтралитет Бельгии и начнут наступление через ее территорию, то эта армия должна быть готова к наступлению в северо-восточном направлении.

Британский план основывался на том, что все бремя ведения войны на суше должны нести союзники – Россия и Франция. Главной задачей британских вооруженных сил было обеспечение господства на море. Для операций на суше планировалось перебросить во Францию семь дивизий.

Русский план войны, в силу экономической и политической зависимости царской России от англо-французского капитала, предусматривал как наступательные действия против Австро-Венгрии, так и против Германии. У плана было два варианта. Согласно варианту «А»: если Германия сосредоточила свои главные силы против Франции, то основные усилия русской армии были направлены против Австро-Венгрии. По варианту «Д»: в случае крупного нападения Германии на Россию русская армия направила свои основные усилия против Германии. Северо-Западный фронт должен был разгромить 8-ю немецкую армию и захватить Восточную Пруссию. Юго-Западному фронту было поручено окружить и разгромить австро-венгерские войска, дислоцированные в Галиции.

Северо-Западный фронт должен был разгромить 8-ю немецкую армию и захватить Восточную Пруссию. Юго-Западному фронту было поручено окружить и разгромить австро-венгерские войска, дислоцированные в Галиции.

К началу боевых действий стратегическое развертывание войск в соответствии с принятым планом войны было завершено только Германией. Против Франции и Бельгии немцы развернули 86 пехотных и 10 кавалерийских дивизий (около 1,6 миллиона человек и 5 тысяч орудий). Немецким войскам противостояли 85 пехотных и 12 кавалерийских дивизий франко-англо-бельгийских войск (свыше 1,3 миллиона человек и 4640 орудий). На Восточноевропейском театре войны против Германии и Австро-Венгрии было сосредоточено 75 русских дивизий (свыше 1 миллиона человек и 3200 орудий). Противники России имели 64 дивизии (около 1 млн. человек и 2900 орудий). Следовательно, к началу войны ни одна из сторон не имела общего превосходства в силах.

Отношение различных классов и партий к войне в России

В отличие от непопулярной Русско-японской войны, война 1914 года вызвала взрыв патриотизма среди населения. Война началась во имя защиты сербского народа. Русский народ веками воспитывался в сочувствии к своим младшим братьям-славянам. Ради их освобождения от турецкого ига было пролито много русской крови.

Война началась во имя защиты сербского народа. Русский народ веками воспитывался в сочувствии к своим младшим братьям-славянам. Ради их освобождения от турецкого ига было пролито много русской крови.

С объявлением мобилизации все забастовки немедленно прекратились. Рабочие, которые накануне устраивали демонстрации с лозунгами: «Долой самодержавие!», теперь встали на сторону царя. На заседании Государственной Думы 26 июля 1914 года лидеры всех буржуазно-помещичьих фракций выступили с призывом сплотиться вокруг «своего государя царя, ведущего Россию в священную битву с врагом славян», отложив «внутренние споры и счеты» с правительством. На том же заседании Дума единогласно (социал-демократы отказались голосовать) одобрила военные кредиты. Милюков, формулируя цели русской буржуазии в этой войне, заявил: «Только в результате войны должно быть решение нашей вековой национальной задачи: свободный выход к морю.» Милюков также заявил, что во имя этой задачи кадетская партия отказывается выступать против оппозиции на протяжении всей войны.

В начале войны были созданы Общероссийские союзы — Земский и городской, целью которых было привлечение широких социальных слоев к совместным с правительством мерам по обороне государства. Но царская бюрократия относилась к этим организациям с недоверием, ограничивая их деятельность только помощью больным и раненым и разрешая их деятельность только на время войны.

Верховным главнокомандующим русской армией был назначен великий князь Николай Николаевич, пользовавшийся большой популярностью как в армии, так и в народе. Россия вступила в войну неподготовленной. После Русско-японской войны была проделана большая работа по реорганизации и перевооружению русской армии и флота, которая должна была закончиться к 1917 году, но война началась на три года раньше.

Начало Первой мировой войны привело к краху Второго интернационала, который изменил принципы пролетарского интернационализма и проголосовал за поддержку буржуазии в войне. 22 июля (4 августа) 1914 года в германском рейхстаге социал-демократическая фракция проголосовала за предоставление правительству военных займов. Английские, бельгийские и французские социалисты присоединились к империалистическим правительствам. В России меньшевистская думская фракция, боясь потерять всякое влияние в народе, голосовала вместе с большевиками против военных займов. Но под давлением председателя бюро II интернационала меньшевики объявили войну «справедливой» со стороны России и ее союзников и отступили.

Английские, бельгийские и французские социалисты присоединились к империалистическим правительствам. В России меньшевистская думская фракция, боясь потерять всякое влияние в народе, голосовала вместе с большевиками против военных займов. Но под давлением председателя бюро II интернационала меньшевики объявили войну «справедливой» со стороны России и ее союзников и отступили.

Единственной партией, которая четко стояла на своих позициях, была партия большевики. В манифесте ЦК РСДРП, опубликованном 19 октября 1914 г. Центральным органом партии «Социал-демократ» был провозглашен лозунг превращение империалистической войны в гражданскую, в революцию против эксплуататорских классов. Первыми шагами к этой великой цели должны были стать безусловный отказ от утверждения военных кредитов и выход социалистов из буржуазных правительств, полный разрыв с политикой «национального мира», создание нелегальных организаций, поддержка братания на фронте, организация всякого рода революционных действий пролетариата в тылу. Большевики противопоставили социал-шовинистическому лозунгу защиты буржуазного отечества лозунг революционного пораженчества. Таков истинный интернационализм большевистской тактики, рассчитанной на братский союз рабочих всех стран в борьбе против империалистической войны, за свержение всех буржуазных правительств, за установление всеобщего демократического мира. Тактика революционного пораженчества основывалась на интересах развития мировой социалистической революции. В то же время это не противоречило правильно понимаемым национальным интересам. По мнению большевиков, развитие производительных сил общества – концентрация производства и капитала, слияние промышленного капитала с банковским капиталом, формирование системы государственно-монополистического капитализма — все это должно создать материальные предпосылки для социалистической революции. Но поскольку революция не может быть произведена искусственно, она должна вырасти из объективно назревшего общеполитического кризиса. Первая мировая война ускорила созревание революционной ситуации во всех воюющих странах.

Большевики противопоставили социал-шовинистическому лозунгу защиты буржуазного отечества лозунг революционного пораженчества. Таков истинный интернационализм большевистской тактики, рассчитанной на братский союз рабочих всех стран в борьбе против империалистической войны, за свержение всех буржуазных правительств, за установление всеобщего демократического мира. Тактика революционного пораженчества основывалась на интересах развития мировой социалистической революции. В то же время это не противоречило правильно понимаемым национальным интересам. По мнению большевиков, развитие производительных сил общества – концентрация производства и капитала, слияние промышленного капитала с банковским капиталом, формирование системы государственно-монополистического капитализма — все это должно создать материальные предпосылки для социалистической революции. Но поскольку революция не может быть произведена искусственно, она должна вырасти из объективно назревшего общеполитического кризиса. Первая мировая война ускорила созревание революционной ситуации во всех воюющих странах. По мнению большевиков, такая ситуация могла возникнуть в любой стране.

По мнению большевиков, такая ситуация могла возникнуть в любой стране.

Большевики первыми пошли по этому пути. Уже 16-18 июля 1914 года на петербургских заводах и фабриках появились большевистские листовки, призывавшие рабочих к активному противодействию военной угрозе и к международной солидарности рабочих. 20 июля на Тверской улице прошел марш «патриотической» демонстрации с лозунгами: «Долой войну!», » Нет крови!». По официальным, явно заниженным данным, антивоенные демонстрации рабочих и крестьян прошли в 17 губерниях, некоторые из них вылились в вооруженные столкновения с полицией.

В мае 1915 года на Всероссийском съезде представителей промышленности и Центральные военно-промышленные и уездные комитеты губернии, в состав которых входили видные промышленники, банкиры и представители технической интеллигенции, были созданы для «организации всей неиспользованной мощи русской промышленности для удовлетворения нужд обороны государства.» В то же время союзы земств и городов расширили свои функции, образовав в июле 1915 года на паритетных началах Главный комитет по снабжению армии. Объединяясь в военно-промышленные комитеты, расширяя сферу деятельности земских и городских союзов, устанавливая через Особое совещание с военным министром связь с высшим командным составом, буржуазия претендовала на общее руководство военно-экономической мобилизацией в стране.

Объединяясь в военно-промышленные комитеты, расширяя сферу деятельности земских и городских союзов, устанавливая через Особое совещание с военным министром связь с высшим командным составом, буржуазия претендовала на общее руководство военно-экономической мобилизацией в стране.

Продолжающийся вывод русских войск и рост революционного движения вызывали опасения, что правительство не справится с ситуацией. В Совете министров царила суматоха. Министры жаловались на изоляцию правительства, которое не имеет поддержки «ни снизу, ни сверху».» Большинство министров пришли к выводу, что единственным выходом из политического тупика может быть только соглашение с Думой на основе определенной программы. На заседании членов Думы и Государственного совета 11 и 12 августа 1915 года был создан так называемый Прогрессивный блок. Платформа блока состояла в том, чтобы обеспечить «сохранение внутреннего мира и устранение разногласий между национальностями и классами.» В угоду правым членам блока было решено не включать в программу социальные реформы и сохранять исключительную сдержанность в политических вопросах. Но главной задачей блока была смена правительства, то есть создание «единого правительства людей, пользующихся доверием страны и согласных с законодательными институтами на реализацию определенной программы в ближайшее время». «Такая формула означала образование коалиции, смешанного кабинета, состоящего из бюрократов, буржуазных вождей и ответственного перед царем. Сам блок строился на компромиссе между двумя группами — умеренными правыми (прогрессивные националисты и партии центра) и буржуазными (октябристы, кадеты и прогрессисты) элементами, причем наиболее умеренной — русской националистической фракцией.

Но главной задачей блока была смена правительства, то есть создание «единого правительства людей, пользующихся доверием страны и согласных с законодательными институтами на реализацию определенной программы в ближайшее время». «Такая формула означала образование коалиции, смешанного кабинета, состоящего из бюрократов, буржуазных вождей и ответственного перед царем. Сам блок строился на компромиссе между двумя группами — умеренными правыми (прогрессивные националисты и партии центра) и буржуазными (октябристы, кадеты и прогрессисты) элементами, причем наиболее умеренной — русской националистической фракцией.

Успехи русского флота в Рижском заливе и войск Юго-Западного фронта под Тарнополем усилили реакционные течения в правящих кругах. Король принял на себя верховное командование армией. Это была попытка укрепить пошатнувшийся трон, попытка внушить народу, что в трудное время «сам царь встал на защиту своей страны.» Это также означало конец колебаниям власти.

Лишенный массовой поддержки и раздираемый внутренними противоречиями, прогрессивный блок оказался хрупким и бесплодным. У него, по сути, не было программы, которая стала бы альтернативой правительственному курсу и обратилась бы к массам. Поэтому после недолгих колебаний правящая среда отвергла политику уступок и соглашений с думскими большевиками.

У него, по сути, не было программы, которая стала бы альтернативой правительственному курсу и обратилась бы к массам. Поэтому после недолгих колебаний правящая среда отвергла политику уступок и соглашений с думскими большевиками.

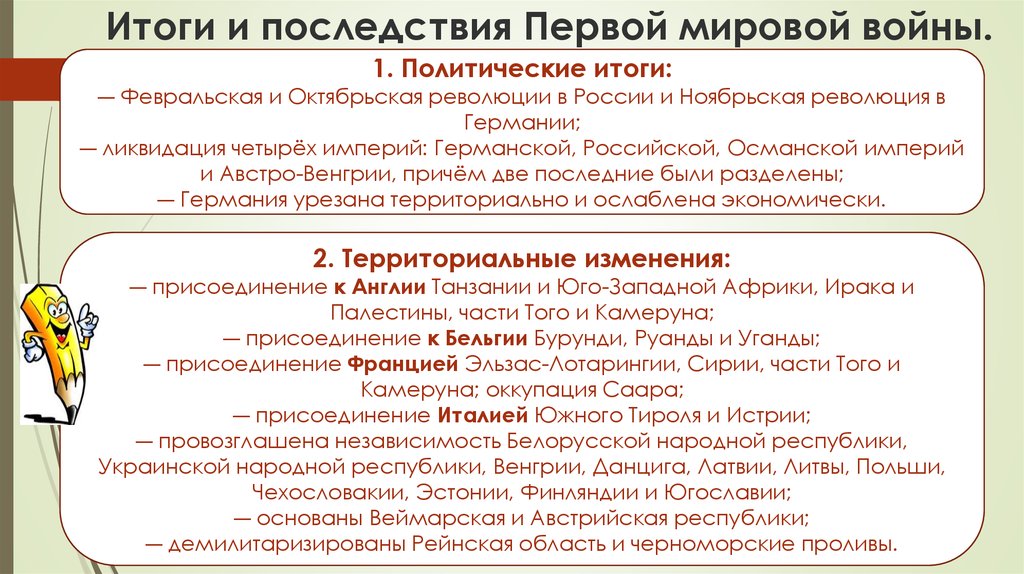

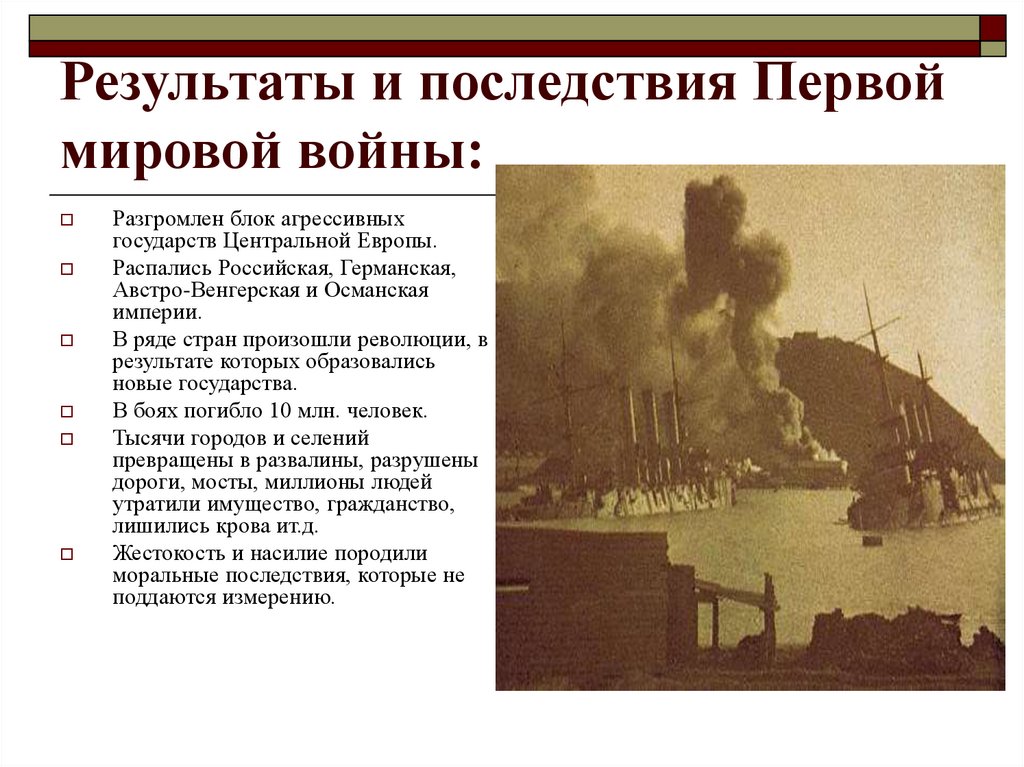

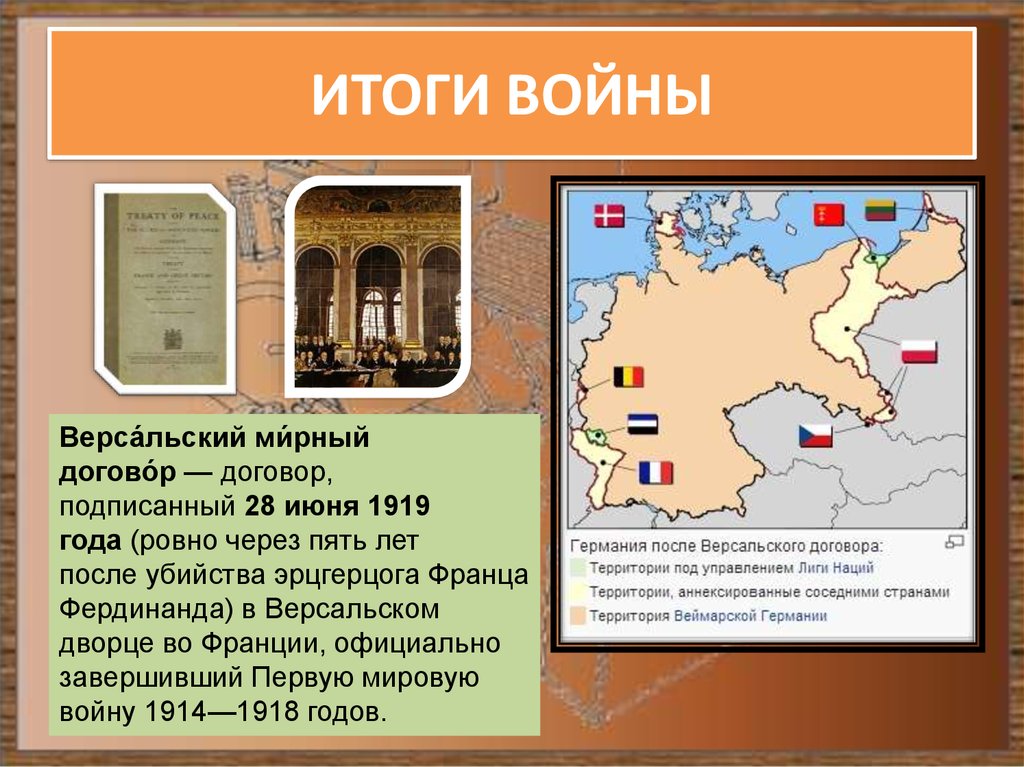

Итоги Первой мировой войны

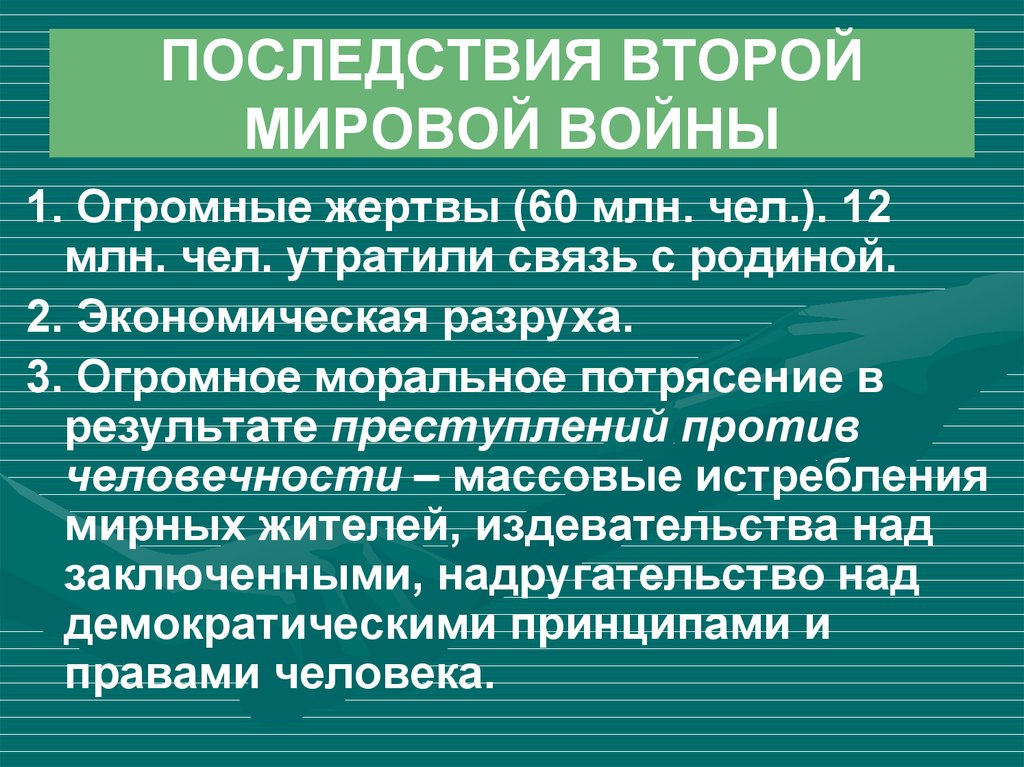

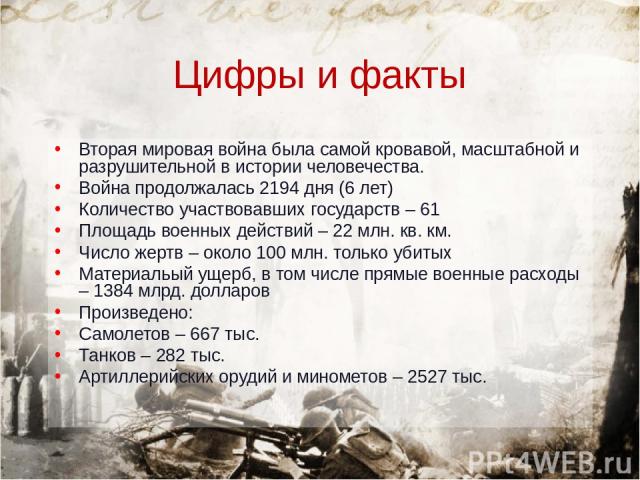

Первая мировая война-одна из самых долгих, кровопролитных и значительных в истории человечества. Это продолжалось более четырех лет. В нем приняли участие 33 страны из 59, имевших в то время государственный суверенитет. Население воюющих стран составляло более 1,5 млрд. люди, то есть около 87% всех жителей Земли. Всего под ружье было поставлено 73,5 миллиона человек. Более 10 миллионов были убиты и 20 миллионов ранены. Жертвы среди гражданского населения, пострадавшего от эпидемий, голода, холода и т. д. бедствия военного времени также исчислялись десятками миллионов.

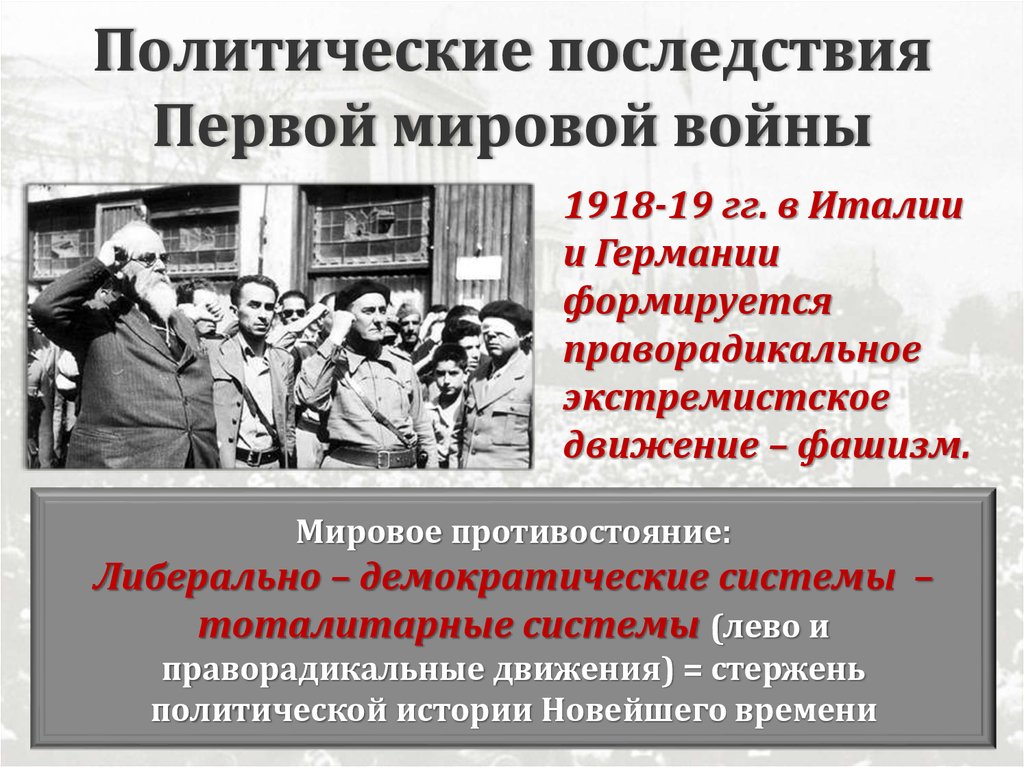

Недостатки и просчеты мирного урегулирования после Первой мировой войны во многом подготовили почву для Второй мировой войны. Трагедия, постигшая человечество в середине XX века, бросила тень забвения на Первую мировую войну. Между тем она оставила глубокий след в современной истории. Со временем это становится все более и более очевидным. Первая мировая война изменила привычки и нравы людей, сделала их более терпимыми к государственным формам насилия и посеяла семена будущих международных конфликтов, которые проросли кровавыми столкновениями в наше время, например в Югославии в начале 90-х..

Между тем она оставила глубокий след в современной истории. Со временем это становится все более и более очевидным. Первая мировая война изменила привычки и нравы людей, сделала их более терпимыми к государственным формам насилия и посеяла семена будущих международных конфликтов, которые проросли кровавыми столкновениями в наше время, например в Югославии в начале 90-х..

Потребности военного времени вынуждали правительства воюющих стран прибегать к государственному регулированию промышленного и сельскохозяйственного производства, нормированию цен и потребления, распределению трудовых ресурсов и товаров, дозированию общественно значимой информации. Все это не только расширяло функции государства, но и фактически ставило его выше общества. Это, несомненно, является источником усиления тоталитарных тенденций в жизни стран и народов в середине XX века.

Опыт Первой мировой войны широко использовался теоретиками и практиками не только фашистской командной экономики в Германии и Италии, но и «социалистической плановой экономики» в СССР. Прямо или косвенно она повлияла и на опыт государственного регулирования в демократических странах, например, на развитие» нового курса » в США. Только в результате либеральных реформ и преобразований, охвативших мир в последней трети нынешнего столетия, человечество постепенно расстается с этим наследием.

Прямо или косвенно она повлияла и на опыт государственного регулирования в демократических странах, например, на развитие» нового курса » в США. Только в результате либеральных реформ и преобразований, охвативших мир в последней трети нынешнего столетия, человечество постепенно расстается с этим наследием.

Заключение

Анализируя весь материал, я пришел к выводу, что война, начавшаяся в эпоху империализма, и особенно Первая мировая война, показали, что вооруженная борьба требует массовых, многомиллионных армий, оснащенных самой разнообразной военной техникой. В начале Первой мировой войны численность армий обеих сторон не превышала около 70 миллионов человек, что составляло почти 12% от общего населения крупнейших государств, участвовавших в войне. В Германии и Франции под ружьем находилось 20% населения. В отдельных операциях одновременно принимали участие более миллиона человек. К концу войны армии ее важнейших участников (на фронте и в тылу) имели в общей сложности 18,5 миллиона винтовок, 480 тысяч пулеметов, 183 тысячи орудий и минометов, свыше 8 тысяч танков, 84 тысячи самолетов, 340 тысяч автомобилей. Военная техника нашла также свое применение в механизации инженерных работ, в использовании различных новых средств связи.

Военная техника нашла также свое применение в механизации инженерных работ, в использовании различных новых средств связи.

Результаты войн империалистической эпохи показывают, что по мере того, как они расширялись, росла и их разрушительная природа. По ущербу, нанесенному человечеству, Первая мировая война превзошла все предыдущие. Только человеческие потери за время войны составили 39,5 миллиона человек, из которых 9,5 миллиона были убиты и ранены от ран. Около 29 миллионов человек получили ранения и увечья. По абсолютному числу безвозвратных потерь Первая мировая война удвоила все войны, вместе взятые, за 125 лет, начиная с войн буржуазной Франции. Война империалистической эпохи выявила возрастающую роль экономических и моральных факторов. Это было прямым следствием создания и роста массовых армий, увеличения массы разнообразной техники и затяжного характера войн, в которых подвергались испытанию все экономические и политические основы государства. Опыт этих войн, особенно Первой мировой, подтвердил еще в 1904 году В. И. Ленин, что современные войны ведут народы. Народ-решающая сила в войне. Участие народа в войне проявляется не только и не столько в том, за счет чего оснащаются современные массовые армии, но и в том, что базой современной войны является тыл. Во время войны тыл кормит фронт не только запасами, оружием и продовольствием, но и настроениями и идеями, оказывая тем самым решающее влияние на боевой дух армии, на ее боеспособность.

И. Ленин, что современные войны ведут народы. Народ-решающая сила в войне. Участие народа в войне проявляется не только и не столько в том, за счет чего оснащаются современные массовые армии, но и в том, что базой современной войны является тыл. Во время войны тыл кормит фронт не только запасами, оружием и продовольствием, но и настроениями и идеями, оказывая тем самым решающее влияние на боевой дух армии, на ее боеспособность.

Война показала, что сила тыла, включающая в себя моральный дух народа, является одним из решающих, постоянно действующих факторов, определяющих ход и исход современной войны.

Список литературы

- Верт Н. История Советского государства. 1990-1991. М., 1992. Ч. III.;

- Военная история: Учебник / И. Е. Крупченко, М. Л. Альтговзен, М. П. Дорофеев и др. — М.: Воениздат, 1984. — 375с.;

- Всеобщая история: Справочник/Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова и др. — М.: Филолог, 1996. — 544с.;

- История: справочник/В. Н. Амбаров, П.

Андреев, С. Г. Антоненко и др. — М.: Дрофа, 1998. — 816с.;

Андреев, С. Г. Антоненко и др. — М.: Дрофа, 1998. — 816с.; - История Первой мировой войны 1914-1918 гг.: Ростунова И. И.-М.: Наука, 1975. — 215с.;

- Первая мировая война 1914-1918 гг.: / сборник научных статей/ редколлегия: Сидоров (ред.) и др. — М.: Наука, 1975. — 44с.

Британника

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Страница недоступна

Приносим извинения! Этот контент недоступен. Посетите домашнюю страницу Britannica или воспользуйтесь полем поиска ниже.

Поиск в Британике

Кто сказал это? Викторина по известным цитатам

Знаменитости с совестью: 9 звезд, меняющих мир к лучшему

Максимальная продолжительность жизни человека, вероятно, увеличится в этом столетии, но не более чем на десять лет.

Жизнь в тылу во время Первой мировой войны

Мы с ним бродили по улицам, рассматривая магазины, и я помню, что видел очередь, и некоторые из нас оставались в очереди, не зная толком, что там есть…

Первая мировая война сильно повлияла на жизнь мирных жителей. В Британии люди постепенно оказались втянутыми в конфликт, который поначалу казался отдаленным. Сельскохозяйственный рабочий Гарри Смит резюмировал отношение многих к войне.

Пожилые люди и пожилые люди и так далее, они еще не оправились от войны в Южной Африке до того, как она началась в 1914 году, и это было ужасно для большого количества людей. Особенно люди, у которых сыновья выросли до призывного возраста и так далее, и им интересно, где все будут и чем это закончится, понимаете. Каждая война, которая у нас была, всегда была за границей, но эта была немного ближе к дому, во Франции. И это было таинственное дело, интересно, всем интересно, типа, что… И правительство пыталось разыграть людей, что это не продлится долго, и все такое. И с той силой, которая у нас была, с могучим флотом и прочим, с этим скоро покончено.

И с той силой, которая у нас была, с могучим флотом и прочим, с этим скоро покончено.

Одним из основных последствий войны для гражданского населения была нехватка продовольствия. Сельское хозяйство испытало напряжение войны; производство сократилось, а цены выросли. Уолтер Хэйр, помощник бакалейщика в Йоркшире, вскоре заметил, что еды стало меньше.

Первое, чего нам не хватило, так это сахара. Потому что я не думаю, что в те дни мы выращивали сахарную свеклу в этой стране, и большая часть нашего сахара поступала из… Конечно, у нас был тростниковый сахар, тростниковый тростник был из Южной Америки — я думаю, Тейт и Лайл производили тростниковый сахар. Но свекловичного сахара, насколько мне известно, не было, а свекловичный сахар привозили из Австрии, так что свекловичного сахара у нас не было. Это было первое, чего нам не хватило. Сало позже, потому что это в основном пришло из Америки. Потом все стало короче. Нам приходилось как-то — у нас не было карточек или чего-то в этом роде — надо было нормировать, понимаете, делить то, что у нас было.

В первые месяцы войны люди в панике покупали и копили продукты. Затем ситуация ухудшилась, когда Германия начала проводить политику «неограниченной подводной войны», которая уменьшила объем поставок, поступающих в Великобританию. Вера Уэйт вспоминала, как нехватка продовольствия повлияла на ее деревню недалеко от Бристоля.

Я хорошо помню одного человека в деревне, который припрятал полный мешок муки, а муки должен был быть большой дефицит. Потому что у нас был хлеб из картофеля, из картофельной муки. У этой особы был мешок с мукой, который она положила себе в ванну, хранила его и хвасталась этим. В результате в муке завелись маленькие личинки, и она ей ни к чему. Я знаю, что несколько человек, в том числе и моя мать, сказали, что она по праву пыталась… Если бы она поделилась этим, было бы намного лучше. Но нет, подумала она, она хвасталась этим мешком муки, который ей не к добру.

Не только Великобритания пострадала от дефицита. По всей Европе война вскоре повлияла на производство, перемещение и поставку продуктов питания. Хелена Рид заметила постепенную нехватку провизии в оккупированном немцами городе Лилль во Франции.

По всей Европе война вскоре повлияла на производство, перемещение и поставку продуктов питания. Хелена Рид заметила постепенную нехватку провизии в оккупированном немцами городе Лилль во Франции.

Поначалу у нас почти не было недостатка, потому что у нас было много еды. Но потом стало очень, очень серьезно. Все, что у нас было, это паек из, о, я не помню хлеба. Помню, это было что-то очень темное и очень… совершенно не похожее на хлеб. Молока не было — у нас было немного молока, у нас было Гвоздичное молоко или что-то в этом роде, которое действительно было на пайке. Трое взрослых со мной действительно не хватило, чтобы отдать его мне. Потому что я помню, как всегда говорил: «У тебя нет?» «Нет, нет, мы не хотим». И, конечно же, у меня было лучшее. Я был единственным ребенком, понимаете.

По крайней мере, еду можно было найти в Британии и Франции. В Германии и Австрии люди голодали. Британская военно-морская блокада Германии серьезно ограничила количество товаров, которые доходили до немецких гражданских лиц. Как вспоминал Уолтер Рапполт, все стало настолько плохо, что были введены продукты-заменители.

Как вспоминал Уолтер Рапполт, все стало настолько плохо, что были введены продукты-заменители.

Все становилось все серьезнее. Чтоб люди засыпали голодными. Становилось все хуже и хуже. Если я могу сослаться на нормирование в Германии во время Первой мировой войны и на рационирование в Британии во время Второй мировой войны, то это была вся разница в мире. Кофе был приготовлен не из кофейных зерен, которых не было в наличии, а из каких-то овощей. Я так и не узнал этого. Вкуса кофе, конечно, никакого, это был горячий напиток. Если мы хотели пить, оно утоляло нашу жажду, но не имело никакого вкуса. Не противно, но и не приятно.

В Великобритании растущий дефицит привел к неравномерному распределению товаров. Когда в магазине появлялись новые товары, все бросались скупать то, что могли. Если вы не добрались туда быстро, вы упустили. Очереди стали обычным явлением. Эдгар Уэйт жил в Сандерленде.

В начале Первой мировой войны нормирования не было. В результате было очень трудно достать еду, особенно мясо. А женщинам приходилось стоять в очереди очень рано утром. Кто-нибудь скажет: «Вон там по дороге есть мясная лавка; у них есть немного мяса». И они стояли в очереди за несколько часов до открытия мясной лавки, на всякий случай, возможно, получить только кость с кусочком мяса. Они должны были просто принять все, что происходит. То же самое было и с сигаретами. Кто-нибудь на улице увидит какого-нибудь парня, он скажет: «Кстати, есть сигареты в таком-то месте», и там будет бешеная гонка, и нужно будет принять все, что они предложат. их. В магазине стоял мужчина и говорил: «У меня тут пачка Вудбайнов; кто-нибудь хочет пакетик Вудбайна?..» Безумный порыв. Или, возможно, у него была пачка каких-то модных сигарет… Из-за того, что не действовала система пайков, было очень трудно купить сигареты, пиво или еду. В течение длительного периода войны это было очень трудно, особенно покупать мясо и тому подобное.

А женщинам приходилось стоять в очереди очень рано утром. Кто-нибудь скажет: «Вон там по дороге есть мясная лавка; у них есть немного мяса». И они стояли в очереди за несколько часов до открытия мясной лавки, на всякий случай, возможно, получить только кость с кусочком мяса. Они должны были просто принять все, что происходит. То же самое было и с сигаретами. Кто-нибудь на улице увидит какого-нибудь парня, он скажет: «Кстати, есть сигареты в таком-то месте», и там будет бешеная гонка, и нужно будет принять все, что они предложат. их. В магазине стоял мужчина и говорил: «У меня тут пачка Вудбайнов; кто-нибудь хочет пакетик Вудбайна?..» Безумный порыв. Или, возможно, у него была пачка каких-то модных сигарет… Из-за того, что не действовала система пайков, было очень трудно купить сигареты, пиво или еду. В течение длительного периода войны это было очень трудно, особенно покупать мясо и тому подобное.

Стоять в очереди за едой отнимало много времени, поэтому многие домохозяйки отправляли своих детей следить за местными магазинами. Дороти Лестер сделала это для своей матери, когда была школьницей и жила в Лондоне.

Дороти Лестер сделала это для своей матери, когда была школьницей и жила в Лондоне.

Поначалу нормирования не было, и добывать еду было ужасно. По соседству с нами жили трое мальчиков, и Эрли был моего возраста. Мы с ним бродили по улицам, разглядывая магазины, и я помню, что видел очередь в магазине — забыл его название — и некоторые из нас стояли в очереди, толком не зная, что там есть, и отправляли другого человека домой. сказать нашим матерям, чтобы они пришли с деньгами. И наши мамы приходили, и был маргарин или что-то, что они брали в магазине. В детстве нам, конечно, давали все, что было доступно. И моя мать, без сомнения, пошла сама, чтобы прокормить отца и нас двоих.

Тем, кто много работал, стоять в очереди за едой было особенно тяжело. Работница боеприпасов из Лидса Элси Макинтайр нашла это очень утомительным.

Самое ужасное было питание, его было очень мало. Когда мы подходили к смене, кто-нибудь говорил: «У мясника есть кусок стейка». И я выходил из поезда, потом сел в трамвай, выходил на Берли-роуд и бежал в магазин. Только чтобы найти длинную очередь и по ней добраться до моей очереди, мяса больше не было, только полфунта колбасы. Видите ли, это после ночных смен, вы попали прямо в очередь, прежде чем лечь спать. Тогда моя мать была бы дома, и ей нужно было полстакана муки для детей, понимаете. Нам повезло, если мы вставали спать в 11 утра и снова вставали в 4, чтобы успеть на поезд, 5 часов до Барнбоу.

И я выходил из поезда, потом сел в трамвай, выходил на Берли-роуд и бежал в магазин. Только чтобы найти длинную очередь и по ней добраться до моей очереди, мяса больше не было, только полфунта колбасы. Видите ли, это после ночных смен, вы попали прямо в очередь, прежде чем лечь спать. Тогда моя мать была бы дома, и ей нужно было полстакана муки для детей, понимаете. Нам повезло, если мы вставали спать в 11 утра и снова вставали в 4, чтобы успеть на поезд, 5 часов до Барнбоу.

Некоторые нашли способ обойти дефицит. Джейн Кокс жила в Лондоне со своей семьей.

Я помню очередь за картошкой. Мясо, это нас не беспокоило, потому что у нас никогда не было много мяса. Фрукты, у нас были фрукты раз в неделю, так что нехватка нас не беспокоила. Маргарин стоил четыре пенса за фунт. Когда мой бойфренд пришел домой со своим, он был в морской форме, знаете ли, он был похож на старшину. И он ходил в магазины и покупал еще немного, понимаете. Моя мама всегда рассчитывала, что он вернется домой!

После многих лет дефицита, очередей и голода британским рабочим надоело. Прошла серия акций протеста и забастовок, требующих от правительства принятия мер. Джордж Ходжкинсон принял участие в одном из них, состоявшемся в Ковентри.

Прошла серия акций протеста и забастовок, требующих от правительства принятия мер. Джордж Ходжкинсон принял участие в одном из них, состоявшемся в Ковентри.

На самом деле в 1917 году в Ковентри у нас была огромная демонстрация против нехватки и мы несли плакаты: «Равное питание, равное распределение для всех?» Это была завуалированная угроза, что если не будет надлежащего распределения продовольствия, если не будет надлежащее внимание на высших уровнях к необходимости разумных ассигнований и так далее. Это был массовый парад с самодельными знаменами и лозунгами и полным чувством солидарности.

Полное нормирование было наконец введено в Великобритании в 1918 году. Основные продукты питания, такие как сахар, мясо, масло, сыр и маргарин, теперь распределялись более справедливо. Уильям Холмс объяснил, как работает система.

У вас может быть только так много. У вас была продовольственная карточка, у всех была продовольственная карточка — она была пронумерована — и, чтобы что-то купить, вы должны были отнести это к мяснику, булочнику или кому-нибудь еще. Видишь ли, он отмечал в той книжке, что давал тебе. У вас была только определенная сумма; вам разрешалось столько-то унций этого или столько-то, знаете ли, мяса и всего такого, в неделю. У нас было достаточно, но вы не могли иметь то, что хотели, как обычно. Мы никогда не голодали или что-то в этом роде, нет.

Видишь ли, он отмечал в той книжке, что давал тебе. У вас была только определенная сумма; вам разрешалось столько-то унций этого или столько-то, знаете ли, мяса и всего такого, в неделю. У нас было достаточно, но вы не могли иметь то, что хотели, как обычно. Мы никогда не голодали или что-то в этом роде, нет.

Несмотря на введение карточного режима, некоторые люди все равно голодали. Дороти Бинг рассказала о трудностях, с которыми столкнулась она и ее семья, будучи вегетарианцами.

Люди, которые, как только было введено карточное питание, скупали вегетарианские продукты, которые вы видите, и поэтому не было ничего лишнего… Вещи, которые не были нормированными, просто исчезли, и на самом деле у нас было очень мало времени, что касается еды. был обеспокоен. Это было действительно очень трудно. Мой отец был строгим вегетарианцем, и у нас, я думаю, у всех было очень много яиц. У нас было больше сыра, чем у других людей, это верно: это было единственное, чего у нас было немного больше, сыра. Но моя мама была очень замечательным менеджером, так что мы не голодали. Отец сказал, что он мечтал о еде. Когда временами становилось так плохо, когда ему снилось, что перед ним прекрасный спред, и он никогда раньше не мечтал о еде! Но это имело такой эффект, знаете ли. Мы проходили мимо магазинов — там вообще ничего не было, совсем пусто, видите ли, — и если можно было купить плитку шоколада, то думали, что попали в рай. Было очень трудно.

Но моя мама была очень замечательным менеджером, так что мы не голодали. Отец сказал, что он мечтал о еде. Когда временами становилось так плохо, когда ему снилось, что перед ним прекрасный спред, и он никогда раньше не мечтал о еде! Но это имело такой эффект, знаете ли. Мы проходили мимо магазинов — там вообще ничего не было, совсем пусто, видите ли, — и если можно было купить плитку шоколада, то думали, что попали в рай. Было очень трудно.

Во время Первой мировой войны гражданские лица считались хорошей добычей. Помимо того, что им угрожали голодной смертью, они подверглись нападению с воздуха. Немецкие дирижабли совершали налеты на Великобританию с 1915 года, а два года спустя бомбардировщики Готы также начали терроризировать население. Жительница Лондона Флоренс Парсонс вспоминала свой ужас при виде их.

Я был в городе, это было субботнее утро, я подошел к уличной двери, и вдруг я услышал: «О, посмотри, сколько летит вся эта толпа, как много птиц». И это было в новинку: в те дни самолеты называли готами. Все идут! О, и все в таунхаусах все время паниковали. Мы видели, как они приближаются, поэтому мы перебегали в ту сторону и видели, как они идут. Они уже сбросили бомбы на город, так что в то субботнее утро меня там не было, я уже сбросил бомбы на город, Готы. Потом пришли ночью. Город, как известно, весь разбомбили. Я больше не ходил туда на работу, не тогда. Это напугало тебя, потому что приходит не один, а большая стая готов.

Все идут! О, и все в таунхаусах все время паниковали. Мы видели, как они приближаются, поэтому мы перебегали в ту сторону и видели, как они идут. Они уже сбросили бомбы на город, так что в то субботнее утро меня там не было, я уже сбросил бомбы на город, Готы. Потом пришли ночью. Город, как известно, весь разбомбили. Я больше не ходил туда на работу, не тогда. Это напугало тебя, потому что приходит не один, а большая стая готов.

Не было реальной системы укрытия гражданских лиц от налетов. Эдвин Хайлз жил в Хокстоне в Лондоне. Ему было всего три года, когда началась война.

Там я, конечно, учился в классе для младенцев. И именно в классе для младенцев я хорошо помню, как учительница сказала: «Идите, идите, дети. Мы поиграем в новую игру». И нас повели в ближайшую раздевалку и там велели спрятать лица в пальто — любое пальто — выбирай любое пальто, какое хочешь, но лицо прячь. Держитесь подальше от окон. Позже я узнал, что немецкие готы совершили серьезный воздушный налет на Лондон, и в лондонском Ист-Энде было убито довольно много детей.

Более 1400 человек в Британии погибли в ходе воздушных налетов во время Первой мировой войны и более 3400 получили ранения. Ада Кайл хорошо помнила ущерб, нанесенный Фолкстону Готасом в мае 1917 года. Что это за шум?» Она сказала: «О, не глупи, — сказала она, — это всего лишь мальчики, у них сзади есть лестницы». Так что, конечно, я ей поверил. Поэтому она сказала: «Давай, иди спать; утром тебе нужно идти в школу». Ну, этот шум продолжал продолжаться, и я продолжал кричать: «Мама, мама!» Но от мамы не было ответа. Так что, конечно, марширую вниз – мамы не было. Я подумал: «О, я знаю, где она; она с бабушкой». И я поковылял прочь, а моей бабушки не было дома. Так что, когда я вышел, я начал седеть. И одна дама сказала мне: «Что случилось?» Я сказал: «Я не могу найти свою маму и я не могу найти свою бабушку». «О, — сказала она, — они в переулке, дорогой. Но не ходи туда». Что ж, это худшее, что она могла сказать. — Конечно, я пойду туда. Когда я дохожу до переулка, там моя мать. У нее был белый фартук, она сняла его, разорвала и связала мужчину, которому оторвало ногу. И я вижу это сейчас.

У нее был белый фартук, она сняла его, разорвала и связала мужчину, которому оторвало ногу. И я вижу это сейчас.

Авиация союзников также бомбила немецкие города, что вызвало такую же панику среди населения, как и в Великобритании. Гербе Хаазе жил во Франкфурте.

Воздушные налеты пришли с войной, это было неизбежно, и все были напуганы. Нам пришлось уйти в подвал, а в нашей квартире не было электричества. Всю одежду нужно было положить на стул, чтобы можно было одеться в мгновение ока, как можно быстрее и броситься в подвал, где тогда собирался весь дом. Воздушные налеты происходили в основном безоблачными ночами, и мы слышали приближающиеся самолеты. Мы слышали звуки зенитных орудий, и все пугались все больше и больше. В результате воздушных налетов погиб один человек, которого я очень хорошо помню. На перекрестке нескольких улиц, среди бела дня, в человека попала бомба или осколок бомбы, что-то в этом роде. Весь город говорит об этом, и весь город очень расстроен этим.

Давление военного времени привело к усилению государственного контроля над жизнями гражданских лиц. В Великобритании Закон о защите королевства ограничивал многие аспекты жизни в тылу. Одним из правил было сокращение часов работы пабов в попытке уменьшить пьянство, например, свидетелем которого стал J Greatorex в Дерби.

В те дни пиво было очень, очень крепким, и я думаю, что большинство мужчин, включая, к сожалению, отца, выпивали довольно много. А пиво в те времена было очень-очень крепким. Если бы вы были на улице ночью, вам не пришлось бы бродить по многим улицам, прежде чем вы нашли бы кого-то пьяного и катающегося по тротуару. Потому что в те дни практически на каждой главной улице было по два-три паба, гораздо больше, чем сейчас. Насколько я помню, это стоило около пенни за пинту!

Развлечения и общение давали некоторую передышку от жизни военного времени, но, как обнаружил лондонский школьник Деннис Баркер, конфликт никогда не был за горами.

Мы могли пойти в кино за копейки, а Чарли Чаплин поддерживал наш боевой дух, потому что он вышел в 14-м. Вместе с Мари Дресслер он снял картину «Прерванный роман Тилли». Это была комедия из шести частей; это было в 1914 году. А дальше по Олд-Кент-Роуд, около Оружия каменщиков — раньше там была железная дорога, где раньше были все прилавки — раньше был маленький кинотеатр. И здесь было место в южном Лондоне, Старый Театр Варьете. Был «Слон», где ставили откровенные пьесы. Была империя Холборн; Нью-Кросс Империя; Империя Льюишема; Вулвичская империя. И все они сделали ревущий бизнес. Они все еще продолжали действовать. Вы могли получить около 12 актов за пенни; два пенса богам; и около шести пенсов внизу за лучшее место. Они держали его включенным все время, рейды цеппелинов или нет рейдов цеппелинов — они не особо беспокоились о них.

Правительства военного времени знали, что гражданские лица должны поддерживать войну. Пропаганда подогревала патриотический пыл – и ненависть к врагу. Но многие, как школьник Лесли Фрисвелл, не слишком доверяли услышанному.

Но многие, как школьник Лесли Фрисвелл, не слишком доверяли услышанному.

Историй о зверствах было много. Но я не думаю, что они оказали большое влияние. Я имею в виду, что это был, конечно, пропагандистский ход, но, насколько я помню, он был довольно бесплодным. Вы знаете, все это было воспринято очень скептически. В отличие от Второй мировой войны, когда действительно были концлагеря. Но, нет, истории, которые рассказывались, я думаю, были, знаете ли, их нужно сбрасывать со счетов как пропаганду.

Рабочий по боеприпасам Томас Пек был мотивирован вступить в армию услышанной им пропагандой.

Я думаю, что именно это заставило вас больше хотеть поехать. Когда вы слышали, я имею в виду, что они забирали ребенка у женщины и убивали ребенка, а затем насиловали женщину, убивали ее и все такое, понимаете. У вас есть все эти истории, которые в основном были пропагандой, я думаю, вы знаете. Ну, конечно, некоторые из наших парней были такими же плохими, знаете ли. Мы не все были святыми. Я имею в виду, вы бы сделали то, что не должны делать. Но я думаю, что немцы были немного черствыми. Более или менее вы приняли это, вы знаете. И я полагаю, вы в какой-то степени обратили на это внимание.

Мы не все были святыми. Я имею в виду, вы бы сделали то, что не должны делать. Но я думаю, что немцы были немного черствыми. Более или менее вы приняли это, вы знаете. И я полагаю, вы в какой-то степени обратили на это внимание.

Истории о зверствах вызвали широкое распространение антинемецких настроений в Великобритании. Генри Дотчин из Мидлсбро признался, что ненавидит врага Великобритании.

Я их ненавидел. Вот ты где. Я не собираюсь говорить, что я этого не делал. И как сейчас они мне не нравятся. Когда ты осознаешь все то, что они сделали с людьми; людям. Все слышали о том, что они делают, немцы, с людьми. Если они находили раненого человека, они не пытались его вылечить. Его расстреливали, говорили, чтобы избавить от страданий. Они почти никогда не брали немцев в плен, о нет.

«Шпионская лихорадка» была распространена по всей Европе, и время от времени имело место насилие против любого, кого считали одним из «врагов». Перси Эттвуд вспомнил пример этого, когда он жил, в Хакни.

Хорошо помню антинемецкие беспорядки. Ну, они не назывались бунтами; в те дни это были демонстрации. У нас был пекарь на Чатсуорт-роуд по имени Генрих Лункенхаймер, и он называл себя Генри Ланкен. Что ж, очевидно, он уехал из Германии, спасаясь от террора, и я часто думаю, какой подлый поступок это было. Люди выходили и бросали камни в его дом, в его окна. Бедный старый Генри Ланкен. Господь знает, что с ним стало после этого.

Гражданские лица с интересом следили за событиями войны. Пегги Ларкен обнаружила, что может положиться на свою мать, чтобы держать ее в курсе событий.

Полагаю, у моей матери было большое чувство драмы. Время шло, она потчевала нас новостями. Я помню то ужасное поражение британского флота в Ютландии. А потом, конечно, обнаружилось, что все не так плохо, как казалось сначала; это не было ни победой, ни поражением. Я помню, как она вошла — я помню, что несла мертвую птицу, — когда она вдруг сказала, что Китченер мертв, кажется, его торпедировали у Шетландских островов.

Сестра работницы лондонской фабрики Хелен Поултер увидела военные новости, которые имели более личное значение.

Моя сестра, у нее был парень, он служил на флоте. И он был на HMS Goliath. И мы выходили из «Гарстона» и шли домой по Колиндейл-авеню. А на плакатах — там была бумажная лавка, кондитерские и прочее — вот это: «HMS Goliath затонул. Все потеряно». Все потеряно, знаете ли. Да, я думаю, что все кого-то потеряли, все.

Журналист Macclesfield Филип Мюррей посетил дома погибших, чтобы собрать информацию для своей газеты. Он хорошо помнил последствия больших потерь на фронтах.

Те, у кого были сыновья или мужья в Армии, ужасно переживали. Помню, иногда, когда я заходил домой — а я был мальчиком, — какая-то женщина испуганно ахала, думая, что я мог быть мальчиком-телеграфистом с плохими новостями. Поэтому они были очень, очень обеспокоены, опечалены и расстроены. Каждую неделю мы составляли Доску почета, фотографии убитых или раненых и небольшой биографический очерк. Ты знаешь; школу, которую они посещали, место их работы, спортивные и общественные мероприятия и т. д. Я сообщал об этом в основном как о 14- и 15-летних подростках. Мне было грустно. Я помню, как зашел в один дом, в дом погибших, и увидел молодую мать, купающую двух маленьких детишек, и это меня тронуло.

Ты знаешь; школу, которую они посещали, место их работы, спортивные и общественные мероприятия и т. д. Я сообщал об этом в основном как о 14- и 15-летних подростках. Мне было грустно. Я помню, как зашел в один дом, в дом погибших, и увидел молодую мать, купающую двух маленьких детишек, и это меня тронуло.

Джордж Парк жил в Халле. Он был одним из многих британцев, переживших потерю близкого человека.

Мой брат пошел. Ему было всего 17, и они указали ложный возраст, чтобы попасть туда. Мы потеряли его, когда потеряли парней из Халла — он был в банде полковника Шоу — 3 мая 1917 года. Именно тогда они потеряли большую часть людей из Халла. Раньше у них была панихида на Троицу каждое 3 мая, и мама водила меня на последнюю, знаете, потихоньку становилось все хуже и хуже. Мы пошли к последнему, состоявшемуся в маленькой часовне в церкви Святой Троицы. Он был объявлен пропавшим без вести, затем ранен и пропал без вести. И мы так и не узнали, как именно он умер, или где он умер, или что с ним случилось.