В чем заключается суть аферы Чичикова? (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)

Интернет-журнал » Сочинения » Сочинения по литературе

Сочинения по литературе

Автор Ирина Шейкина На чтение 4 мин Просмотров 1.7к. Обновлено

Для истинных почитателей таланта Н.В. Гоголя и посетителей Литероведа предлагаем сочинение на тему «В чем заключается суть аферы Чичикова? (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)», в котором раскроем все секреты невероятной авантюры героя.

Н.В. Гоголь – талантливый русский писатель, к творениям которого невозможно остаться равнодушным. Любой, даже самый взыскательный читатель, может найти в его творческой лаборатории произведения на свой вкус. Вершиной творчества писателя является поэма «Мертвые души» — итог семнадцатилетних наблюдений над жизнью общества.

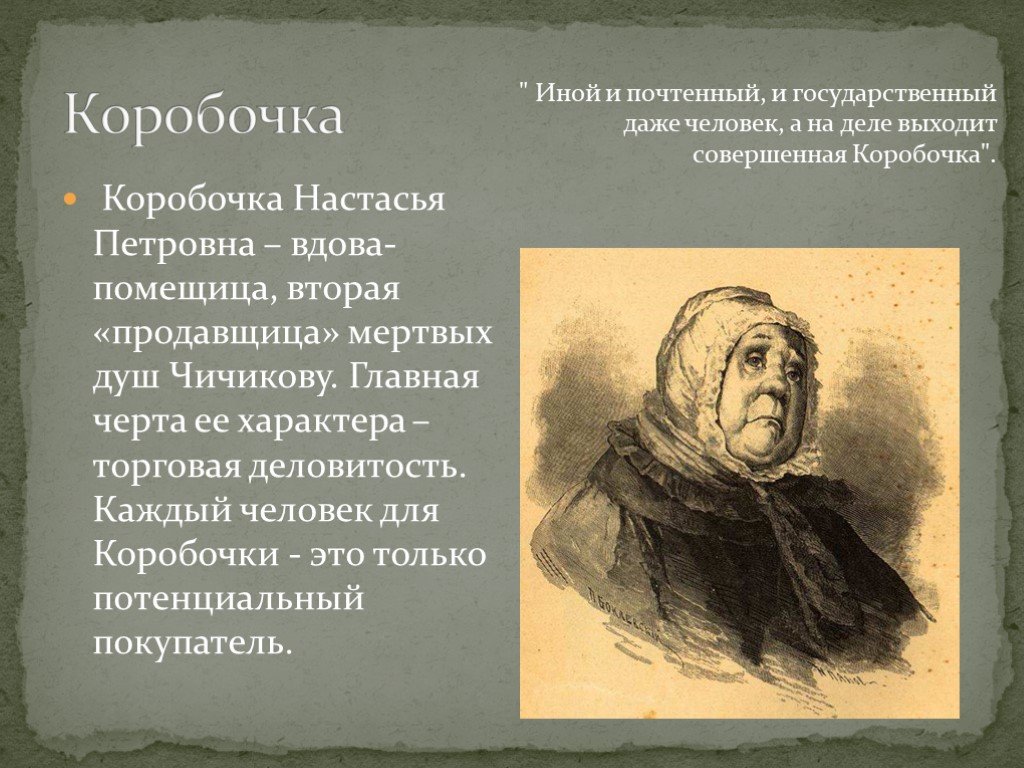

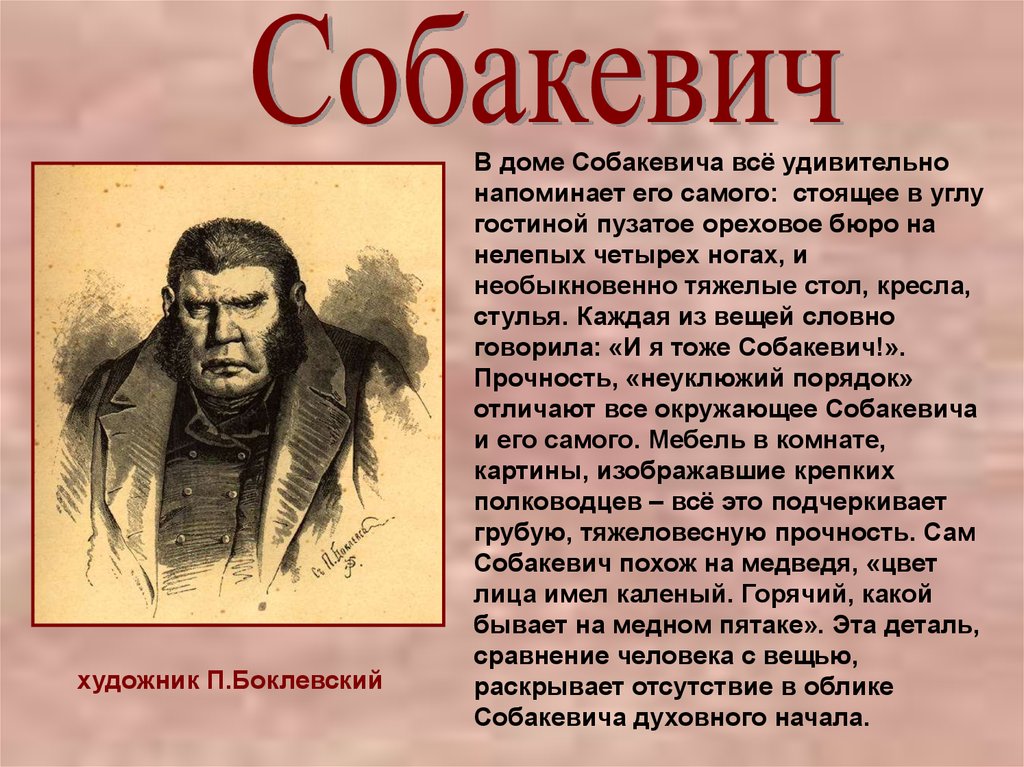

В основе произведения лежит афера приобретателя Павла Ивановича Чичикова, который путешествует по одной из отдаленных российских губерний, однако не бесцельно, а с желанием приобрести мертвые души, то есть умерших крепостных крестьян. Одного за другим он посещает разных помещиков: Манилова, Настасью Петровну Коробочку, Ноздрева, Собакевича и Плюшкина. С каждым из них он заводит разговор о покупке умерших крестьян. В чем же заключается суть аферы Чичикова? Зачем чиновнику, который занимает не последнее место в обществе, так нужны мертвые души? Как мы знаем, Павел Иванович Чичиков твердо запомнил завет отца «пуще всего беречь копейку», поэтому еще со времен учебы копил деньги. Они стали чуть ли не главной целью его жизни, в достижении которой он не гнушался никакими способами и методами: мог обмануть, предать, пренебречь дружбой и любовью, не оправдать ожиданий окружающих. К тому моменту, когда читатель впервые встречает его в произведении, герой добился определенных жизненных высот.

До начала 18 века помещики платили налог за каждый двор без учета в нем количества крепостных душ. Однако Указом от 26 ноября 1718 года подворная перепись была заменена на подушную, согласно которой налогом облагались все крепостные крестьяне мужского пола «от мала до велика», то есть несмотря на возраст. Через каждые пятнадцать лет проводились ревизии, которые выявляли реальное количество податных душ. От одной «ревизской сказки» до другой все умершие, отданные в рекруты или беглые крестьяне считались податными, поэтому помещик вынужден был платить налог за них в казну сам или же раскидать по другим крестьянам. Мертвые души, числившиеся живыми по ревизским сказкам, становились большой обузой для помещиков, поэтому от таких крепостных мечтали всяческими способами избавиться. Эти обстоятельства создавали благоприятные предпосылки для махинаций.

Однако приобретение крепостных было недостаточным для получения желаемых денег, и хотя от количества крестьян зависел размер ссуды, заложить можно было только имение. Но Чичиков не был бы настоящим Чичиковым, если бы не все предусмотрел. Он собирался «переселить» приобретенных им крестьян в Херсонскую губернию, которая представляла собой мало заселенные степи. Эта земля раньше называлась Новороссией и была включена в состав Российской империи в 18 веке после войны с Турцией. Предусмотрительный Павел Иванович Чичиков приобрел там землю, чтобы населить ее «мертвыми душами», а потом заложить имение, как и планировал, в Опекунском императорском совете.

Однако приобретение крепостных было недостаточным для получения желаемых денег, и хотя от количества крестьян зависел размер ссуды, заложить можно было только имение. Но Чичиков не был бы настоящим Чичиковым, если бы не все предусмотрел. Он собирался «переселить» приобретенных им крестьян в Херсонскую губернию, которая представляла собой мало заселенные степи. Эта земля раньше называлась Новороссией и была включена в состав Российской империи в 18 веке после войны с Турцией. Предусмотрительный Павел Иванович Чичиков приобрел там землю, чтобы населить ее «мертвыми душами», а потом заложить имение, как и планировал, в Опекунском императорском совете.Для читателей, к сожалению, остается тайной, чем же закончилась афера главного героя произведения, но она как нельзя лучше характеризует Павла Ивановича Чичикова и отражает всю действительность николаевской России. Герой поэмы настолько бездушен, черств и нравственно убог, что не считает аморальным поступком обогащение за счет сирот и подкидышей. А реальность крепостнической России настолько невероятна, а отношения между людьми настолько искажены, что в том мире, в той реальности совершаются самые неправдоподобные с точки зрения здравого смысла, невероятные, фантастические события.

А реальность крепостнической России настолько невероятна, а отношения между людьми настолько искажены, что в том мире, в той реальности совершаются самые неправдоподобные с точки зрения здравого смысла, невероятные, фантастические события.

Поделиться с друзьями

Оцените автора

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

В чем современность характера Чичикова (По поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души») Мертвые души Гоголь Н.В. :: Litra.RU :: Только отличные сочинения

В чем современность характера Чичикова (По поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души») Мертвые души Гоголь Н.В. :: Litra.RU :: Только отличные сочиненияНиколай Васильевич Гоголь создал большое число интересных характеров. Среди этого пестрого разнообразия выделяется по-настоящему удивительный персонаж — Павел Иванович Чичиков.

Мы знакомимся с Чичиковым в первой главе «Мертвых душ». Обращает на себя внимание то, что он ничем не выделяется — ни молод, ни стар, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст и нельзя сказать, чтобы тонок.

В создании Чичикова — этого воплощения усредненности — проявилась гениальность Гоголя. По канонам русской литературы того времени, такой человек как Павел Чичиков не мог быть героем большого литературного произведения, тем более названного автором поэмой.

В создании Чичикова — этого воплощения усредненности — проявилась гениальность Гоголя. По канонам русской литературы того времени, такой человек как Павел Чичиков не мог быть героем большого литературного произведения, тем более названного автором поэмой.Характер Чичикова находится где-то между точным расчетом и преступлением. Этот человек необыкновенно приличной наружности ведет противозаконную деятельность. Чичиков, по большому счету, ворует деньги у опекунского совета — организации, призванной заниматься проблемами социально незащищенных граждан. Попади Чичиков в руки правосудия — и ему гарантированы каторжные работы и поражение в правах, то есть лишение дворянского звания. Следя за похождениями Чичикова, всегда нужно помнить об этом. На протяжении всех одиннадцати глав первого тома «Мертвых душ» Павел Иванович, что называется, «ходит под статьей». И только благодушие и всеобщая душевная спячка окружающих экономического преступника людей позволяют Чичикову на первый раз избежать наказания.

Чичиков — отличный предприниматель. Он виртуозно совершает свои сделки, умеет подыскать ключик к каждому из деловых партнеров. Кроме того, Павел Иванович блестяще устраивает для себя административную поддержку, так называемую «крышу». В сферу его деятельности попадают многие из местных политиков. Продавцы мертвых душ отчасти понимают противозаконность этих торговых операций, однако соблазн получить деньги фактически ни за что делает их соучастниками Чичикова.

Еще современники Гоголя замечали, что купля-продажа мертвых душ, согласно действовавшему тогда законодательству, была невозможна. Но время стерло эти несообразности, и мы не без удовольствия наблюдаем за деловой активностью Павла Ивановича. Наверное, многие из читателей могут позавидовать тем простым временам, когда обмануть государство было так просто — нужны лишь хорошая идея, немного денег и личное обаяние, которым Чичиков обладал в полной мере.

Упомянув деловые и человеческие качества Павла Ивановича Чичикова, нельзя не остановиться на современности его характера.

Современники Гоголя восприняли главного героя «Мертвых душ» с плохо скрываемым отвращением. Сегодня Чичиков выглядит как вполне симпатичный и достаточно безобидный жулик. Действительно, Павел Иванович не нанимал киллеров для убийства конкурентов, не покупал голоса депутатов Государственной думы, не торговал оружием и наркотиками, не развращал малолетних. Сегодня Чичиков, безусловно, добился бы определенных успехов в бизнесе, однако значительных высот ни за что бы не достиг. Вероятно, Павлу Ивановичу недостало бы цинизма и крайней жестокости, прославивших нынешних чиновников далеко за пределами СНГ.

Современники Гоголя восприняли главного героя «Мертвых душ» с плохо скрываемым отвращением. Сегодня Чичиков выглядит как вполне симпатичный и достаточно безобидный жулик. Действительно, Павел Иванович не нанимал киллеров для убийства конкурентов, не покупал голоса депутатов Государственной думы, не торговал оружием и наркотиками, не развращал малолетних. Сегодня Чичиков, безусловно, добился бы определенных успехов в бизнесе, однако значительных высот ни за что бы не достиг. Вероятно, Павлу Ивановичу недостало бы цинизма и крайней жестокости, прославивших нынешних чиновников далеко за пределами СНГ. К счастью, в русской литературе навсегда остался только первый и единственный том «Мертвых душ» — одно из лучших произведений, написанных на русском языке.

К счастью, в русской литературе навсегда остался только первый и единственный том «Мертвых душ» — одно из лучших произведений, написанных на русском языке.2008 Litra.ru = Сочинения + Краткие содержания + Биографии

Created by Litra.RU Team / Контакты

Зачем Чичикову души? Зачем Чичиков скупал мертвые души? Зачем Чичикову понадобились мертвые души

Все мы в школе изучали известное стихотворение Н. В. Гоголя «Мертвые души». Если помните, среди героев поэмы «предприятие, или, выражаясь еще больше, так сказать , переговоры» вызвали полное недоумение, переходящее в панику.

Что пытался сделать Чичиков? Герои романа высказывали разные предположения. Но на самом деле это был обход закона с целью разбогатеть.0003

Кого купил Чичиков и зачем?

Чичиков объяснил Маниловой так:

«Думаю приобрести мертвых, которые, однако, по ревизии числились бы живыми».

Это объяснение ничего не дает ни Манилову, ни современному читателю.

Давайте по порядку и начнем с ревизии.

Ревизия — это перепись податных крестьян. С 1724 года подворный налог был заменен Петром I подушным налогом. До этой реформы налог взимался с одного двора — отдельного крестьянского хозяйства, независимо от размера семьи. Теперь ему платили с каждой «мужской души».

Для определения числа этих душ в конце 1718 года началась подушная перепись. Были отправлены реестры крестьян (сказки), но вскоре обнаружились многочисленные случаи, когда люди скрывались от переписи: народ почуял, что делает это не во благо.

С 1722 по 1724 годы проверялись результаты переписи, что поручалось специальным военным ревизорам. В результате количество ревизионных душ увеличилось с 3,8 млн до 5,5 млн.

И вот мы подошли к самому интересному и значимому для нашего исследования обстоятельству: ревизионная душа могла быть удалена из ревизионной сказки только во время очередной ревизии. В период между ревизиями она облагалась налогом вне зависимости от того, что случилось с самим человеком.

Чичиков просто хотел приобрести ревизионные души, которые числились в сказках, а на деле уже не были живыми. И тут возникает следующий вопрос…

Зачем Чичикову мертвые души?

Тут все достаточно просто — он хотел поставить нажитые им ревизионные души в Попечительский совет. Это была благотворительная организация для сирот и подкидышей. Но вдобавок к этому располагала огромными финансовыми ресурсами.

С 1772 г. при Попечительских советах в Москве и Петербурге были официально созданы ссудные и казначейские кассы, которые выдавали ссуды под залог имений, домов, драгоценностей и принимаемых вкладов.

Именно кредит Чичиков хотел получить и таким образом обогатиться. Размер выдаваемой ссуды напрямую зависел от количества крестьян — ревизионных душ — в поместье. Поэтому он их купил. А у помещиков была своя выгода — снижение налогового бремени.

Но одних крестьян недостаточно для получения денег.

А вот Херсонская губерния

Чичиков купил крестьян без земли и хотел переселить их в другое место. Но, строго говоря, своего имения у него не было. И его присутствие было необходимо для реализации задуманного. Количество крестьян определяло лишь размер ссуды, а имение передавалось в качестве залога.

Но, строго говоря, своего имения у него не было. И его присутствие было необходимо для реализации задуманного. Количество крестьян определяло лишь размер ссуды, а имение передавалось в качестве залога.

Но Чичиков предвидел и это — он собирался переселить купленных крестьян в Херсонскую губернию и этот выбор был не случаен. Эта территория, которая называлась Новороссией, вошла в состав России в середине 18 века после войн с Турцией и представляла собой практически необитаемые степи.

С 1764 г. началась раздача земель частным владельцам в соответствии с «Планом раздачи казенных земель в Новороссийской губернии для заселения их». К моменту начала действия поэмы в Новороссии, в том числе и в Херсонской губернии, оставались еще очень большие объемы незаселенных государственных земель.

Именно там Чичиков приобрел землю.

Можно только догадываться, удалось ли ему положить конец своей афере. Судьба второго тома «Мертвых душ» всем хорошо известна.

Изучая в школе произведения классиков, мы порой не задумываемся о том, какую реальную, практическую пользу можно из них извлечь для себя лично. А, между тем, достаточно внимательно прочитать некоторые произведения, чтобы найти в них не только полезные, но и вредные советы. Например, измученные непомерным объемом вложенных в них знаний, несчастные школьники просто не в состоянии обратить внимание на некоторые «советы», которые совершенно открыто и прозрачно сообщают в них классики. Возьмем, к примеру, «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Большинство из нас помнит: Чичиков скупал мертвые души, то есть души умерших крепостных, которые числились прочими помещиками. А зачем купили, много кто помнит? А вы когда-нибудь знали? Между тем, практический смысл в этом был, и немаленький. Недаром гениальный Пушкин подсказал Гоголю сюжет произведения, видимо, в его время нашлись хитрые дельцы, которые могли сделать свой бизнес на этом, казалось бы, бесполезном продукте.

А, между тем, достаточно внимательно прочитать некоторые произведения, чтобы найти в них не только полезные, но и вредные советы. Например, измученные непомерным объемом вложенных в них знаний, несчастные школьники просто не в состоянии обратить внимание на некоторые «советы», которые совершенно открыто и прозрачно сообщают в них классики. Возьмем, к примеру, «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Большинство из нас помнит: Чичиков скупал мертвые души, то есть души умерших крепостных, которые числились прочими помещиками. А зачем купили, много кто помнит? А вы когда-нибудь знали? Между тем, практический смысл в этом был, и немаленький. Недаром гениальный Пушкин подсказал Гоголю сюжет произведения, видимо, в его время нашлись хитрые дельцы, которые могли сделать свой бизнес на этом, казалось бы, бесполезном продукте.

Эти никчемные души могли по-разному обогатить шустрого Чичикова. Но, прежде всего, обратимся к истории того времени.

Каждый помещик указывал число крепостных душ в особом списке (ревизских сказках), который затем передавался в ревизионные (переписные) отделы. Поскольку переписи (ревизии) проводились довольно редко, примерно раз в десять лет, и, естественно, никому не приходило в голову считать крепостных «по головам», то ясно, что в эти годы помещик владел количеством крепостных , что было указано в этих списках. Какая практическая польза или вред от этого?

Поскольку переписи (ревизии) проводились довольно редко, примерно раз в десять лет, и, естественно, никому не приходило в голову считать крепостных «по головам», то ясно, что в эти годы помещик владел количеством крепостных , что было указано в этих списках. Какая практическая польза или вред от этого?

Сначала из этого списка государство получало сведения о количестве возможных призывников в случае мобилизации или рабочей силы, способной производить определенное количество продукции. Помещик был обязан платить подушный налог за каждого крепостного (человека). Естественно, помещику невыгодно платить за умерших, как за живых. Поэтому понятно, почему местные помещики довольно легко продавали за бесценок (а некоторые, как Манилов, например, и раздавали за бесценок) эти мертвые души, которые до следующей, не скорой, переписи будут считаться живыми. Выгода помещиков продавать мертвые души понятна, но зачем они Чичикову?

Первое преимущество лежит на поверхности. Покупая на деле мертвого, но вполне живого и работоспособного, по документам, Чичиков становится зажиточным помещиком. Его значительно возросший статус практически открывает путь к браку с любой, самой богатой невестой, а это означает еще больший прирост его богатства (и на этот раз вполне реальный) за счет ее приданого. Но это самый простой и не самый прибыльный способ разбогатеть. Ведь невеста тоже была привязана к желанному приданому, а особого желания добровольного лишения холостяка свободы Чичиков ни разу на протяжении всего романа не высказывал.

Его значительно возросший статус практически открывает путь к браку с любой, самой богатой невестой, а это означает еще больший прирост его богатства (и на этот раз вполне реальный) за счет ее приданого. Но это самый простой и не самый прибыльный способ разбогатеть. Ведь невеста тоже была привязана к желанному приданому, а особого желания добровольного лишения холостяка свободы Чичиков ни разу на протяжении всего романа не высказывал.

Другой, более прибыльный способ разбогатеть, и более сложный. Эта многоступенчатая комбинация включала в себя несколько этапов первоначального бизнес-плана (назовем его таким современным).

В начале XIX века и до самой отмены крепостного права аграрная Россия была заинтересована в том, чтобы помещичьи хозяйства не были полностью разорены, и поэтому допускала заклад и перезалог помещичьего имущества (земли) несколько раз для получения кредита в банке. Но лицемерно-крепостническая Россия позволяла совершать сделки с землей только совместно с крепостными, закрепленными за помещиком (то есть с его землей). Поэтому для получения кредитов Чичикову нужна была не только земля (которой у него не было), но и крепостные души.

Поэтому для получения кредитов Чичикову нужна была не только земля (которой у него не было), но и крепостные души.

Чичиков, гений Гоголя, придумал грандиозную аферу: купить мертвые души, живущие по документам (то есть умершие в период между переписями) для вывода в Херсонскую губернию (в то время осваивалась огромная территория Новороссии), где земля раздавалась бесплатно. Кроме того, при заселении южных губерний для «кормления» крепостных душ банки давали дотации, по 200 рублей на душу населения. При достаточно большом количестве крепостных душ сумма была весьма внушительной.

Вот почему Чичиков покупал мертвые души за бесценок, ведь чем больше у него было душ на бумаге, тем больше ему давали кредита. Когда дело доходило до погашения кредита, Чичиков просто советовал банку взять в оплату заложенное имущество (землю вместе с крепостными), по тогдашней цене за одного крепостного до 500 рублей. И не его вина, говорят, в том, что эти души были бы к тому времени мертвы.

Итак, цель Чичикова – получение стартового капитала, получение кредита под залог крепостных вместе с землей. Следовательно, в Попечительский совет Детского дома, в котором он собирался брать кредит, необходимо было предоставить свидетельство о праве собственности на землю (полученное в Херсонской области бесплатно) и крепостную куплю-продажу за якобы живые крепостные.

Если бы Чичиков не задержался в городе на несколько недель, то и эта афера прошла бы для него вполне успешно, оставаясь незамеченной. Но местные помещики, крайне удивленные возможностью торговать мертвыми душами, случайно раскрыли его гениальный замысел, и, если бы Фортуна не вмешалась в его судьбу в виде смерти прокурора, он оказался бы в тюрьме. И вот, отделавшись легким испугом, негодяй в финале романа мчится на тройке по южно-русской дороге к льготному кредиту с полным комплектом документов.

В чем мораль произведения Гоголя?

Предпринимателям следует более внимательно относиться к выбору партнеров при заключении коммерческих сделок, а банкам — к проверке предлагаемого залога.

Завершая статью, позволю себе несколько изменить слова великого классика. «Нас всех понемногу учили: чему-то и как-то»… Но жизнь заставила (и, слава богу) снова заглянуть в книги!

В биографии Чичикова (глава 11) есть ряд предварительных действий к главному жизненному подвигу — покупке мертвых душ. Чичиков стремится построить копейку из ничего, так сказать, «из воздуха». Еще школьником Чичиков пустил в оборот полдоллара, оставленный ему отцом: «слепил из воска снегиря», нарисовал его и выгодно продал; перепродажа булочки или пряника голодным одноклассникам, заранее купленных на рынке; Я тренировал мышь два месяца и тоже выгодно ее продал. Чичиков превратил полтинник в пять рублей и зашил в мешок (ср. Коробочку). По службе Чичиков состоит на комиссии по строительству «казенного весьма капитального строения», которое уже шесть лет не строится выше фундамента. А тем временем Чичиков строит дом, заводит повара, пару лошадей, покупает голландские рубашки, мыло «для придания гладкости коже». Попав в ловушку мошенничества, Чичиков терпит фиаско, лишается денег и достатка, но словно возрождается из пепла, становится таможенником, получает от контрабандистов взятку в полмиллиона. Тайный донос на напарника едва не доводит Чичикова до уголовного суда; только с помощью взяток нашему герою удается избежать наказания.

Попав в ловушку мошенничества, Чичиков терпит фиаско, лишается денег и достатка, но словно возрождается из пепла, становится таможенником, получает от контрабандистов взятку в полмиллиона. Тайный донос на напарника едва не доводит Чичикова до уголовного суда; только с помощью взяток нашему герою удается избежать наказания.

Выгода помещиков продавать мертвые души понятна, но зачем они Чичикову?

Первое преимущество лежит на поверхности. Покупая на деле мертвого, но вполне живого и работоспособного, по документам, Чичиков становится зажиточным помещиком. Его значительно возросший статус практически открывает путь к браку с любой, самой богатой невестой, а это означает еще больший прирост его богатства (и на этот раз вполне реальный) за счет ее приданого. Но это самый простой и не самый прибыльный способ разбогатеть. Ведь невеста тоже была привязана к желанному приданому, а особого желания добровольного лишения холостяка свободы Чичиков ни разу на протяжении всего романа не высказывал.

Другой, более выгодный способ разбогатеть, и более сложный.

В начале XIX века и до самой отмены крепостного права аграрная Россия была заинтересована в том, чтобы помещичьи хозяйства не были полностью разорены, и поэтому допускала заклад и перезалог помещичьего имущества (земли) несколько раз для получения кредита в банке. Но лицемерно-крепостническая Россия позволяла совершать сделки с землей только совместно с крепостными, закрепленными за помещиком (то есть с его землей). Поэтому для получения кредитов Чичикову нужна была не только земля (которой у него не было), но и крепостные души.

Чичиков придумал грандиозную аферу: скупать мертвые души, живых по документам (то есть умерших в период между переписями) выводить в Херсонскую губернию (в то время огромная территория Новороссии развита), где земля раздавалась бесплатно. Кроме того, при заселении южных губерний для «кормления» крепостных душ банки давали дотации, по 200 рублей на душу населения. При достаточно большом количестве крепостных душ сумма была весьма внушительной.

Вот почему Чичиков покупал мертвые души за бесценок, потому что чем больше у него было душ на бумаге, тем больший кредит ему давали. Когда дело доходило до погашения кредита, Чичиков просто советовал банку взять в оплату заложенное имущество (землю вместе с крепостными), по тогдашней цене за одного крепостного до 500 рублей. И не его вина, говорят, в том, что эти души были бы к тому времени мертвы.

Итак, цель Чичикова — получить стартовый капитал, получить кредит под залог крепостных душ вместе с землей. Следовательно, в Попечительский совет Детского дома, в котором он собирался брать кредит, необходимо было предоставить свидетельство о праве собственности на землю (полученное в Херсонской области бесплатно) и крепостную куплю-продажу якобы живые крепостные.

Если бы Чичиков не задержался в городе на несколько недель, то эта афера могла бы быть для него вполне успешной, оставаясь незамеченной. Но местные помещики, крайне удивленные возможностью торговать мертвыми душами, случайно раскрыли его гениальный план, и если бы в его судьбу не вмешалась Фортуна в виде смерти прокурора, он бы оказался в тюрьме. И вот, отделавшись легким испугом, проходимец в финале романа мчится на птице-тройке по южно-русской дороге к выгодному кредиту с полным комплектом документов.

И вот, отделавшись легким испугом, проходимец в финале романа мчится на птице-тройке по южно-русской дороге к выгодному кредиту с полным комплектом документов.

Выход

Гоголь наделил каждого помещика своеобразными, специфическими чертами. Каждый герой – уникальная личность. Но в то же время его герои сохраняют свои исконные, социальные признаки: низкий культурный уровень, отсутствие интеллектуальных запросов, стремление к обогащению, жестокость в обращении с крепостными, моральная нечистоплотность, отсутствие элементарного понятия о патриотизме. Эти моральные уроды, как показывает Гоголь, порождены феодальной действительностью и раскрывают сущность феодальных отношений, основанных на угнетении и эксплуатации крестьянства. Творчество Гоголя ошеломило, прежде всего, правящие круги и помещиков. Идеологические защитники крепостного права утверждали, что дворянство — это лучшая часть населения России, страстные патриоты, опора государства. Гоголь развеял этот миф образами помещиков. Герцен говорил, что помещики «проходят перед нами без масок, без прикрас, льстецы и обжоры, подобострастные рабы власти и безжалостные насильники своих врагов, пьющие жизнь и кровь народа…» Мертвые души «сотрясали всю Россию». .»

Герцен говорил, что помещики «проходят перед нами без масок, без прикрас, льстецы и обжоры, подобострастные рабы власти и безжалостные насильники своих врагов, пьющие жизнь и кровь народа…» Мертвые души «сотрясали всю Россию». .»

Помещики

Для того чтобы понять, каковы были действия главного героя, читателю следует ознакомиться с первоисточником — стихотворением Н. В. Гоголя «Мертвые души». Из него станет ясно, почему Чичиков скупал мертвые души. Но иногда времени на чтение не хватает, а сочинение как-то написать надо. Ну, конечно, тяжело петь как Басков. Поэтому вместо передачи богатой языковой палитры Гоголя ограничусь простым пересказом. Жаль, ведь какие лирические отступления в «Мертвых душах» — читаешь и как будто видишь живописные картины. Ладно, заинтригованный читатель прочтет произведение на досуге, верно? И я продолжу.

В чем интрига

Главной интригой, на которой основана поэма Гоголя «Мертвые души», была возможность получения кредита – наличных денег, выплачиваемых попечительским советом. В данном случае заложенное имущество принадлежало помещику. События, описанные Гоголем, могли произойти почти двести лет назад, поэтому уместно будет сообщить читателю о некоторых обстоятельствах русской жизни той эпохи. А заодно упомянуть о положении главного героя в обществе. В конечном итоге мы намерены разобраться в вопросе, зачем Чичиков скупал мертвые души.

В данном случае заложенное имущество принадлежало помещику. События, описанные Гоголем, могли произойти почти двести лет назад, поэтому уместно будет сообщить читателю о некоторых обстоятельствах русской жизни той эпохи. А заодно упомянуть о положении главного героя в обществе. В конечном итоге мы намерены разобраться в вопросе, зачем Чичиков скупал мертвые души.

Как все начиналось

В конце 1718 года Петр I издал указ о переписи мужского населения. Поскольку оргтехника в то время была примитивной, времени, отведенного на исполнение царского указа, не хватало. Вместо одного года понадобилось целых три года, а затем еще три года, чтобы провести «ревизию» — проверить достоверность составленных списков, именуемых «сказками». До того, как таких «ревизий» было проведено десять, известны годы их проведения. И здесь есть один любопытный момент — временной интервал, в котором могли происходить описанные в поэме события. По косвенным признакам можно судить, что действие развивается в первой трети XVIII века. И вот уже год не только прошел, но даже немного забылся.

И вот уже год не только прошел, но даже немного забылся.

Происшествие эпохи

Даже не разобравшись, зачем Чичиков скупал мертвые души, мы знаем, что он покупал только крестьян и только «на отвод», то есть имел намерение переселить их в другая провинция. Известно также, что в 1833 г. был издан указ, согласно которому не разрешалось «разделять семьи». Следовательно, приключения Павла Ивановича Чичикова приходятся на период между «ревизиями» 1815 и 1833 годов. Итак, одним из обстоятельств русской жизни той эпохи является такой случай: умершие крестьяне условно считались живыми, а податные собирались с помещика за них до следующей переписи населения — «ревизии».

Налоговые обязательства

Вместе с нажитыми крестьянами Павел Иванович взял на себя и налоговые обязательства, что выглядит солидным убытком. Казалось бы, логического объяснения таким действиям нет, и поначалу непонятно, зачем Чичиков скупал мертвые души. Но были еще некоторые нюансы в законодательстве того времени, которые позволили главному герою выстроить мошенническую схему для получения денег. В этот период государство осуществляло надзор за помещичьими хозяйствами, чтобы не допустить сокращения их числа и не допустить убыточности. Ведь государству нужно было получать налоги и рекрутов. Если собственник умер, не оставив совершеннолетних (дееспособных) наследников, или управление велось ненадлежащим образом, над таким имуществом могла быть назначена опека.

В этот период государство осуществляло надзор за помещичьими хозяйствами, чтобы не допустить сокращения их числа и не допустить убыточности. Ведь государству нужно было получать налоги и рекрутов. Если собственник умер, не оставив совершеннолетних (дееспособных) наследников, или управление велось ненадлежащим образом, над таким имуществом могла быть назначена опека.

Попечительские советы

Императорские попечительские советы созданы при московских и петербургских детских домах. Их задачей было сохранить дворянское землевладение, лишь бы оно не прекратило свое существование. Разоренные поместья могли быть проданы с аукциона более состоятельному владельцу. Или помещик мог получить процентную ссуду на восстановление хозяйства под залог земли и крестьян. Такие ссуды выдавались попечительскими советами, основным источником дохода которых были именно средства, полученные от аукционов. В случае несвоевременной уплаты процентов или неуплаты кредита в назначенный срок имение отчуждалось в пользу кредитного учреждения и продавалось с торгов. Это «колесо» могло долго вращаться, но предприимчивый Чичиков придумал, как на нем ездить с пользой для себя.

Это «колесо» могло долго вращаться, но предприимчивый Чичиков придумал, как на нем ездить с пользой для себя.

Мошенничество

На самом деле, он хотел получить кредит под залог крепостных душ, но так как их у него не было, он решил их купить. При этом он намеревался купить задешево умерших, но живущих по закону крестьян. Разумеется, Чичиков не собирался в дальнейшем платить проценты по кредиту, а тем более возвращать кредит. Провернуть свою аферу с получением залога было бы невозможно, если бы у Чичикова были только фиктивные крестьяне, а земли у него не было. Было бы дорого купить землю в той же губернии, что и крестьяне. К тому же было бы слишком заметно, что крепостных практически нет. Поэтому мудрый Павел Иванович решил купить в незаселенной Херсонской губернии недорогую землю, а ее крестьянам «на изъятие». В бумаги все вписывается, но проверять никто не будет, а значит кредит дадут.

Давайте подумаем, зачем Чичиков скупал мертвые души? Понятно, что этот вопрос очень интересует школьников при выполнении домашних заданий по литературе. Поэтому разумно рассуждаем о романе Н. В. Гоголя «Мертвые души». Так зачем Чичикову мертвые души? Таким образом Чичиков хотел обогатиться.

Поэтому разумно рассуждаем о романе Н. В. Гоголя «Мертвые души». Так зачем Чичикову мертвые души? Таким образом Чичиков хотел обогатиться.

В романе «души» были только на бумаге. На самом деле Чичиков скупал землю и для освоения новых территорий ему нужны были души (умершие). Иными словами, каждый крестьянин имел право на определенную сумму денег в виде подъемных денег

Их поместья, которые предположительно существуют. Поэтому Чичиков занимался скупкой мертвых душ. Другого способа разбогатеть герой гоголевского романа не нашел.

Зачем Чичиков скупал мертвые души? Собственно, чтобы более подробно ответить на этот вопрос, нужно выяснить, кто такой Чичиков. Чичиков — бывший советник колледжа. Герой поэмы (так назвал свой роман Николай Гоголь) «Мертвые души» Павел Иванович Чичиков — бывший чиновник или интриган. Все, что он делал, это скупал мертвые души. Что такое мертвые души? Мертвые души — это рукописные сведения об умерших крестьянах.

Он заложил эти души, словно живые, в ломбард, тем самым приобретя определенный вес в обществе. Чичиков очень ухоженный персонаж. Он всегда был гигиеничен. Всегда чистые и аккуратно одетые и обутые. Даже приехав в деревню, выглядит так, как будто только что от парикмахера или портного.

Чичиков очень ухоженный персонаж. Он всегда был гигиеничен. Всегда чистые и аккуратно одетые и обутые. Даже приехав в деревню, выглядит так, как будто только что от парикмахера или портного.

В принципе теперь понятно, зачем Чичиков покупал мертвые души. Чичиков — очень неконфликтный герой, с ним трудно поссориться. Ловкий, легкий, учтивый и приятный, он занимается скупкой мертвых душ у помещиков. Но во втором томе романа у Чичикова вряд ли получится, потому что у других помещиков есть мода складывать души в ломбард. Финансовые махинации не проходят бесследно для Чичикова. В конце романа он покупает поместье и попадает в аферу с наследством, чуть не погибает в тюрьмах и на каторге.

Сочинения на темы:

- Поэма Гоголя «Мертвые души» основана на приключениях главного героя Чичикова, скупающего «мертвые души». Он является олицетворением русского помещика…

- Стихотворение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», появившееся в 40-х годах XIX века, раскрыло сатирический талант писателя, подымающегося в сокрушительном смехе.

..

.. - Одним из самых важных, больших, интересных и значительных произведений русской, да и мировой литературы я считаю стихотворение Николая Васильевича…

Мёртвые души Электронный текст | Введение

Dead Souls Электронный текст | Введение | GradeSaverЛучшее резюме в формате PDF, темы и цитаты. Больше книг, чем SparkNotes.

Электронный текст

«Мертвые души», впервые опубликованные в 1842 году, — великий классик русской прозы. Этот удивительный институт, «русский роман», не только начал свой путь с этого неоконченного шедевра Николая Васильевича Гоголя, но практически все последующие русские шедевры выросли из него, как ветви одного дерева. Достоевский доходит до того, что отдает дань уважения более раннему произведению того же автора, рассказу под названием «Плащ»; эту мысль остроумно выразил другой соотечественник, который говорит: «Мы все вышли из гоголевского плаща».

«Мертвые души» со словом «Поэма» на титульном листе оригинала обычно сравнивают с «Дон Кихотом» и «Записками Пиквикского клуба», в то время как EM Vogue помещает его автора где-то между Сервантесом и Ле Сажем. Какими бы значительными ни были влияния Сервантеса и Диккенса — первое в отношении структуры, второе — в предыстории, юморе и подробностях описания, — преобладающее и отличительное качество произведения, несомненно, является чем-то чуждым обоим и весьма специфическим для них. сам; то, что за неимением лучшего слова можно было бы назвать качеством русской души. Английскому читателю, знакомому с произведениями Достоевского, Тургенева и Толстого, вряд ли нужно объяснять, что это означает; его можно было бы определить словами только что упомянутого французского критика как «склонность к жалости». Можно было бы пойти еще дальше и сказать, что это подразумевает определенную терпимость к своим персонажам, даже если они в общепринятом смысле мошенники, продукт, в зависимости от случая, условий или обстоятельств, что, в конце концов, и заслуживает критики. а не мужчина. Но жалость и терпимость редки в сатире, даже в столкновении с ней, порождая в результате глубокое чувство трагического юмора. Именно это делает «Мертвые души» уникальным произведением, своеобразно гоголевским, своеобразно русским и отличным от испанских и английских мастеров своего автора.

Какими бы значительными ни были влияния Сервантеса и Диккенса — первое в отношении структуры, второе — в предыстории, юморе и подробностях описания, — преобладающее и отличительное качество произведения, несомненно, является чем-то чуждым обоим и весьма специфическим для них. сам; то, что за неимением лучшего слова можно было бы назвать качеством русской души. Английскому читателю, знакомому с произведениями Достоевского, Тургенева и Толстого, вряд ли нужно объяснять, что это означает; его можно было бы определить словами только что упомянутого французского критика как «склонность к жалости». Можно было бы пойти еще дальше и сказать, что это подразумевает определенную терпимость к своим персонажам, даже если они в общепринятом смысле мошенники, продукт, в зависимости от случая, условий или обстоятельств, что, в конце концов, и заслуживает критики. а не мужчина. Но жалость и терпимость редки в сатире, даже в столкновении с ней, порождая в результате глубокое чувство трагического юмора. Именно это делает «Мертвые души» уникальным произведением, своеобразно гоголевским, своеобразно русским и отличным от испанских и английских мастеров своего автора.

Еще более глубоки противоречия в характере автора; и, к сожалению, они помешали ему завершить свою работу. Беда в том, что он сделал свое искусство из жизни, и когда в последние годы своей жизни он перенес свою борьбу, как потом Толстой, обратно в жизнь, он раскаялся во всем написанном и в угаре бодрствующей ночи сжег все его рукописи, включая вторую часть «Мертвых душ», от которых сохранились лишь фрагменты. Предстояло написать третью часть. Действительно, вторая часть была написана и сожжена дважды. Счета расходятся относительно того, почему он наконец сжег его. Религиозное раскаяние, ярость из-за враждебной критики и отчаяние из-за того, что не удалось достичь идеального совершенства, — среди приведенных причин. Опять же говорят, что он непреднамеренно уничтожил рукопись вместе с другими.

Поэт Пушкин, сказавший о Гоголе, что «за смехом его чувствуешь невидимые слезы», был его главным другом и вдохновителем. Именно он предложил сюжет «Мертвых душ», а также сюжет более раннего произведения «Ревизор», чуть ли не единственной комедии на русском языке. Важность обоих заключается в том, что они вносят социальный элемент в русскую литературу, как указывает князь Кропоткин. Оба являются зеркалом российского чиновничества и его влияния на национальный характер. Сюжет «Мертвых душ» достаточно прост и, как говорят, был навеян реальным эпизодом.

Важность обоих заключается в том, что они вносят социальный элемент в русскую литературу, как указывает князь Кропоткин. Оба являются зеркалом российского чиновничества и его влияния на национальный характер. Сюжет «Мертвых душ» достаточно прост и, как говорят, был навеян реальным эпизодом.

Это был день крепостного права в России, и о положении человека часто судили по количеству «душ», которыми он обладал. Существовала периодическая перепись крепостных, скажем, раз в десять-двадцать лет. В этом случае владелец должен был платить налог с каждой «души», зарегистрированной при последней переписи, хотя некоторые из крепостных могли умереть за это время. Тем не менее система имела свои материальные преимущества, поскольку владелец мог занять деньги в банке на «мертвые души» не меньше, чем на живые. План гоголевского героя-злодея Чичикова заключался поэтому в том, чтобы совершить путешествие по России и скупить «мертвые души», разумеется, по льготным ценам, сохранив их владельцев от казенной подати и приобретя себе список фиктивных крепостных, который он намеревался заложить банку на значительную сумму. На эти деньги он купит поместье и несколько настоящих крепостных, и начнёт разбогатеть.

На эти деньги он купит поместье и несколько настоящих крепостных, и начнёт разбогатеть.

Очевидно, что этот сюжет, который на самом деле вовсе не сюжет, а лишь уловка, позволяющая Чичикову проехать на тройке по России с Селифаном-кучером как своего рода русским Санчо Пансой, дает Гоголю великолепный случай раскрыть свой гений. как живописец русской панорамы, населенной характерными туземными типами, достаточно заурядными, но нарисованными с комической рельефностью. «Комическое, — объяснял автор еще в начале своего пути, — таится повсюду, только живя среди него, мы его не сознаем; но если художник вносит его в свое искусство, то на сцене говорят: мы будем кататься со смеху и только удивляться, что не заметили этого раньше». Но комизм в «Мертвых душах» только внешний. Посмотрим, как относился к произведению Пушкин, любивший посмеяться. По мере того как Гоголь читал ему это вслух по рукописи, поэт все более и более хмурился и наконец вскричал: «Боже! Какая грустная страна Россия!» И потом он говорил о ней: «Гоголь ничего не выдумывает, это простая правда, страшная правда».

Работа с одной стороны была воспринята как не что иное, как разоблачение всей России — что о ней подумают иностранцы? Однако либеральные элементы, в том числе критически настроенный Белинский, приветствовали это как откровение, как предзнаменование более свободного будущего. Гоголь, желавший оказать России услугу, а не высмеивать ее, принимал близко к сердцу упреки славянофилов; и он смягчал своих критиков, обещая осуществить в последующих частях своего романа искупление Чичикова и других «болванов и болванов». Но «западник» Белинский и другие из либерального лагеря были недоверчивы. Примерно в это же время (1847 г.) Гоголь опубликовал свою «Переписку с друзьями», вызвавшую литературную полемику, которая жива и по сей день. Толстой находится среди его апологетов.

Мнения о действительном значении гоголевского шедевра расходятся. Одни считают автора реалистом, скрупулезно нарисовавшим картину России; другие, в том числе Мережковский, видят в нем великого символиста; само название «Мертвые души» используется для описания как живой России, так и ее мертвых. Самого Чичикова теперь принято считать универсальным персонажем. Мы находим американского профессора Уильяма Лайона Фелпса из Йельского университета, придерживающегося мнения, что «никто не может путешествовать далеко по Америке, не встретившись с десятками Чичиковых; действительно, он является точным портретом американского промоутера, успешного коммивояжера, чьи успех полностью зависит не от реальной ценности и полезности его товарного запаса, а от его знания человеческой природы и убедительной силы его языка». Такого же мнения и князь Кропоткин 2 , который говорит: «Чичиков может покупать мертвые души, или железнодорожные паи, или он может собирать средства для какого-нибудь благотворительного учреждения, или искать место в банке, но он бессмертный интернационалист». тип; мы встречаем его повсюду; он из всех стран и всех времен; он принимает разные формы, чтобы соответствовать требованиям национальности и времени».

Самого Чичикова теперь принято считать универсальным персонажем. Мы находим американского профессора Уильяма Лайона Фелпса из Йельского университета, придерживающегося мнения, что «никто не может путешествовать далеко по Америке, не встретившись с десятками Чичиковых; действительно, он является точным портретом американского промоутера, успешного коммивояжера, чьи успех полностью зависит не от реальной ценности и полезности его товарного запаса, а от его знания человеческой природы и убедительной силы его языка». Такого же мнения и князь Кропоткин 2 , который говорит: «Чичиков может покупать мертвые души, или железнодорожные паи, или он может собирать средства для какого-нибудь благотворительного учреждения, или искать место в банке, но он бессмертный интернационалист». тип; мы встречаем его повсюду; он из всех стран и всех времен; он принимает разные формы, чтобы соответствовать требованиям национальности и времени».

Опять же, произведение имеет интересное отношение к самому Гоголю. Романтик, пишущий о реалиях, он ужасался обыденности жизни, не находя выхода своей любви к краскам, происходящей от его казачьего происхождения. Он понял, что нарисовал множество «героев», «одного банальнее другого, что нет ни одного смягчающего обстоятельства, что нет ни одного места, где читатель мог бы сделать паузу, чтобы отдохнуть и утешиться, и что, когда он закончил книгу, он как будто вышел из гнетущего подвала на свежий воздух». Он чувствовал, может быть, внутреннюю потребность выкупить Чичикова; по мнению Мережковского, он действительно хотел спасти свою душу, но успел только потерять ее. Его последние годы прошли болезненно; он терпел муки и бегал с места на место, как затравленный; а на самом деле всегда бежит от самого себя. Рим был его любимым убежищем, и он возвращался в него снова и снова. В 1848 году он совершил паломничество в Святую Землю, но не нашел покоя своей душе. Кое-что из этого настроения отразилось еще гораздо раньше в «Записках сумасшедшего»: «О, матушка, спаси бедного сына! Смотри, как его мучают.

Романтик, пишущий о реалиях, он ужасался обыденности жизни, не находя выхода своей любви к краскам, происходящей от его казачьего происхождения. Он понял, что нарисовал множество «героев», «одного банальнее другого, что нет ни одного смягчающего обстоятельства, что нет ни одного места, где читатель мог бы сделать паузу, чтобы отдохнуть и утешиться, и что, когда он закончил книгу, он как будто вышел из гнетущего подвала на свежий воздух». Он чувствовал, может быть, внутреннюю потребность выкупить Чичикова; по мнению Мережковского, он действительно хотел спасти свою душу, но успел только потерять ее. Его последние годы прошли болезненно; он терпел муки и бегал с места на место, как затравленный; а на самом деле всегда бежит от самого себя. Рим был его любимым убежищем, и он возвращался в него снова и снова. В 1848 году он совершил паломничество в Святую Землю, но не нашел покоя своей душе. Кое-что из этого настроения отразилось еще гораздо раньше в «Записках сумасшедшего»: «О, матушка, спаси бедного сына! Смотри, как его мучают. .. Нет ему места на земле! Его гонят! … О, матушка, пожалей свое бедное дитя».

.. Нет ему места на земле! Его гонят! … О, матушка, пожалей свое бедное дитя».

Всех противоречий гоголевского характера не уместить в кратком очерке. Такое странное сочетание трагического и комического действительно редко можно было увидеть в одном человеке. Он, например, понял, что «шутить со смехом опасно». «Все, над чем я смеялся, стало грустным». «И ужасно», — добавляет Мерейковский. Но раньше его юмор был более легким, менее трагическим; в те дни Пушкин не переставал забавляться тем, что Гоголь приносил ему читать. Даже «Ревизор» (1835 г.) с его трагической подоплекой был пустяком по сравнению с «Мертвыми душами», так что не приходится удивляться тому, что не только царь Николай I дал разрешение на его действие, несмотря на то, что он был критика чиновничьей гнилости, но громко хохотал и руководил аплодисментами. Более того, он дал Гоголю грант и просил, чтобы его источник не открывался автору, чтобы «он не почувствовал себя обязанным писать с официальной точки зрения».

Гоголь родился в Соротчинце, Малороссия, в марте 1809 года. В девятнадцать лет он оставил училище и уехал в Петербург, где устроился переписчиком в казенном ведомстве. Он продержался на своем посту недолго, но достаточно долго, чтобы накопить в памяти ряд бюрократических типов, оказавшихся впоследствии полезными. Он совершенно неожиданно отправился в Америку с деньгами, данными ему матерью для другой цели, но, дойдя до Любека, повернул назад. Затем он хотел стать актером, но его голос оказался недостаточно сильным. Позже он написал стихотворение, которое было встречено нелюбезно. Поскольку копии остались непроданными, он собрал их все в разных магазинах и сжег в своей комнате.

В девятнадцать лет он оставил училище и уехал в Петербург, где устроился переписчиком в казенном ведомстве. Он продержался на своем посту недолго, но достаточно долго, чтобы накопить в памяти ряд бюрократических типов, оказавшихся впоследствии полезными. Он совершенно неожиданно отправился в Америку с деньгами, данными ему матерью для другой цели, но, дойдя до Любека, повернул назад. Затем он хотел стать актером, но его голос оказался недостаточно сильным. Позже он написал стихотворение, которое было встречено нелюбезно. Поскольку копии остались непроданными, он собрал их все в разных магазинах и сжег в своей комнате.

Следующая его работа, «Вечера на хуторе Диканька» (1831 г.), оказалась более успешной. Это была серия веселых и красочных картинок об Украине, стране, которую он знал и любил, и если он иногда немного романтичен то здесь, то там, у него также получаются прекрасные лирические пассажи. Затем последовала еще более прекрасная серия под названием «Миргород», вызвавшая восхищение Пушкина. Затем он задумал «Историю Малороссии» и «Историю средних веков», причем последняя работа должна состоять из восьми или девяти томов. Результатом всей этой проработки стала красивая и короткая гомеровская эпопея в прозе под названием «Тарас Бульба». Его назначение профессором истории было смешным эпизодом в его жизни. После блестящей первой лекции, в которой он, очевидно, сказал все, что должен был сказать, он устроился на скучную жизнь для себя и своих учеников. Уходя в отставку, он радостно сказал: «Я снова вольный казак». Между 1834 и 1835 годами он написал новую серию рассказов, в том числе свой знаменитый «Плащ», который можно считать законным началом русского романа.

Затем он задумал «Историю Малороссии» и «Историю средних веков», причем последняя работа должна состоять из восьми или девяти томов. Результатом всей этой проработки стала красивая и короткая гомеровская эпопея в прозе под названием «Тарас Бульба». Его назначение профессором истории было смешным эпизодом в его жизни. После блестящей первой лекции, в которой он, очевидно, сказал все, что должен был сказать, он устроился на скучную жизнь для себя и своих учеников. Уходя в отставку, он радостно сказал: «Я снова вольный казак». Между 1834 и 1835 годами он написал новую серию рассказов, в том числе свой знаменитый «Плащ», который можно считать законным началом русского романа.

Гоголь мало знал о женщинах, которые играли столь же незначительную роль в его жизни и в его книгах. Это может быть отчасти потому, что его внешний вид не располагал к себе. Современник описывает его как «маленького человечка с коротковатыми для его туловища ногами. Он ходил криво, был неуклюж, плохо одет и имел довольно нелепый вид, с длинной прядью волос, развевающейся на лбу, и большой выдающийся нос».

С 1835 года Гоголь почти все время проводил за границей; какое-то странное волнение — быть может, его козацкой крови — овладело им, как бесом, и он никогда и нигде не останавливался надолго. После своего паломничества в 1848 г. в Иерусалим он вернулся в Москву со всем своим имуществом в мешочке; они состояли из брошюр, критических замечаний и газетных статей, в основном враждебных ему самому. Он ходил с ними из дома в дом. Все, что у него было ценного, он раздавал бедным. Он полностью прекратил работу. Судя по всему, свои последние дни он провел в молитвах и постах. К нему приходили видения. Его смерть, наступившая в 1852 году, была в высшей степени фантастической. Последними его словами, произнесенными в громком исступлении, были: «Лестница! Быстро, лестница!» Этот призыв к лествице — «лестнице духовной», по выражению Мережковского, — был сделан ранее неким русским святым, говорившим почти на том же языке. «Я буду смеяться горьким смехом моим» 3 , – была надпись на могиле Гоголя.

ДЖОН КУРНО

Вечера на хуторе близ Диканьки, 1829-31; Миргород, 1831-33; Тарас Бульба, 1834; «Арабески» (включает сказки «Портрет» и «Дневник сумасшедшего»), 1831–1835; Плащ, 1835 г .; Ревизор (Ревизор), 1836; Мертвые души, 1842 г .; Переписка с друзьями, 1847 г.

АНГЛИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: Казачьи сказки (Ночь под Рождество, Тарас Бульба), пер. Г. Толстой, 1860; Канун Святого Иоанна и другие рассказы , пер. Изабель Ф. Хэпгуд, Нью-Йорк, Кроуэлл, 1886 г .; Тарас Бульба: также канун святого Иоанна и другие рассказы , Лондон, Визетелли, 1887; Тарас Бульба, пер. Б. К. Баскервиль, Лондон, Скотт, 19 лет07; Инспектор: комедия, Калькутта, 1890; Генеральный инспектор, пер. А. А. Сайкс, Лондон, Скотт, 1892 г .; Ревизор, пер. для Йельской драматической ассоциации Макса С. Манделла, Нью-Хейвен, Коннектикут, 1908; Домашняя жизнь в России (адаптация «Мертвых душ»), Лондон, Херст, 1854; Путешествие Чичикова; или Мертвые души, пер. Изабель Ф. Хэпгуд, Нью-Йорк, Кроуэлл, 1886 г .; «Мертвые души», Лондон, Визетелли, 1887 г .