Диоген. Киники философская школа древности

Диоген является одним из величайших философов Древней Греции, о его жизни известно немного. Диоген считался представителем цинической философии. Он использовал каламбуры и шутки, как средство для учения.

Диоген считал, что счастье человека в физической жизни и что только с самодостаточностью, строгостью, самопознанием и упражнениями можно обеспечить достойную жизнь.

Родился Диоген в ионическом городе Синопе в 412 г. до н.э. (по другим источникам в 399 году до н.э.). Его отец был осуждён за подделку денег, поэтому сын решил уехать из этого города.

В сопровождении своего раба Мани, Диоген приехал в Афины, но тот покинул его вскоре после их прибытия в город. Диоген был слегка омрачен уходом своего раба. По этому поводу он сказал: «если Мани может жить без Диогена, почему Диоген не проживёт без Мани?». Такой комментарий был сказан, чтобы проповедовать наибольшее человеческое значение самодостаточности и высмеивал «хозяев», которые не могли обойтись без своих рабов.

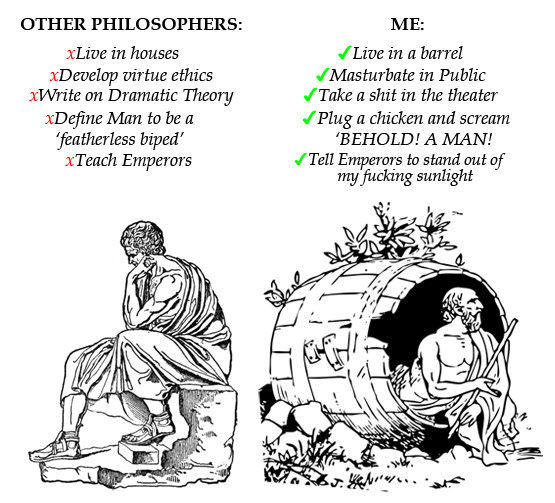

В Афинах, Диоген узнал про Антисфена, ученика Сократа, который был известен своей подвижнической жизнью и нестандартными, циничными взглядами. Диоген принимал и поддерживал взгляды философа, потому что он был реальным преемником Сократа, а не Платона, которого он часто высмеивал. Когда Платон дал определение человеку как «животное с двумя ногами и без перьев», Диоген принёс общипанного петуха, со словами: «Смотри! Я принес вам человека».

Древние Афины, читайте здесь

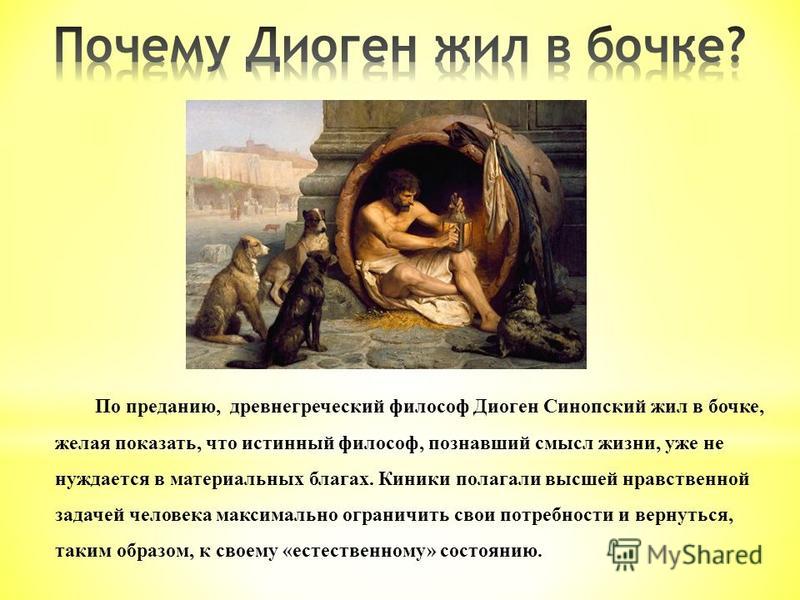

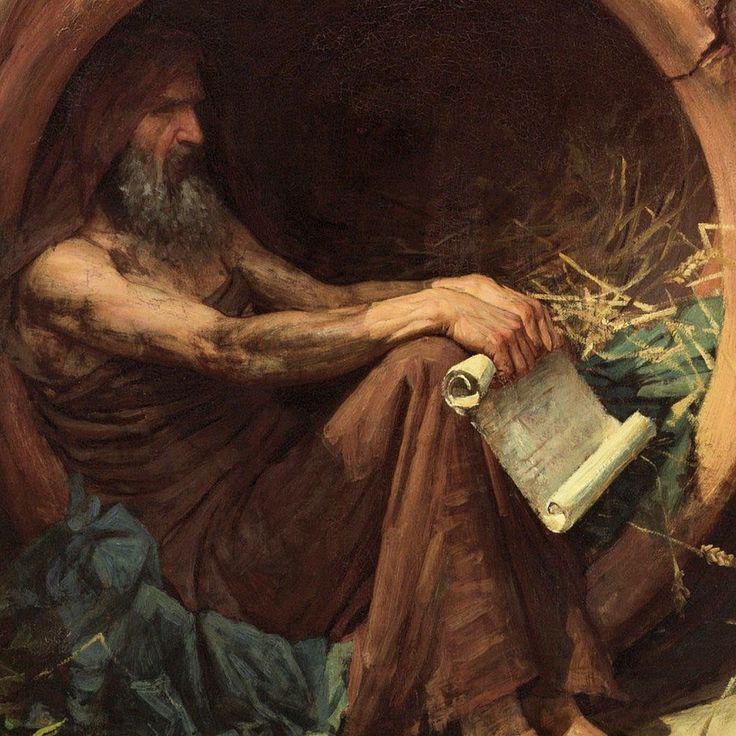

Диоген отвергал роскошь, ходил в лохмотьях и жил в пифосе (большой глиняной бочке).

Таким образом, он хотел показать, что радость жизни та, которую предлагает природа, и что все другое для человека является неприемлемым.

Ему говорили, что он живёт как собака, он соглашался, потому что сам называл себя собакой. Последователи циничной философии (κῠνικοί киники), проповедовали кинизм — собачью жизнь (κύων — собака на древнегреческом языке), т. е. простоту жизни, верность, презирали условности. Они заявили, что «мы отличаемся от других собак, потому что мы не убиваем врагов, а хотим исправлять их».

е. простоту жизни, верность, презирали условности. Они заявили, что «мы отличаемся от других собак, потому что мы не убиваем врагов, а хотим исправлять их».

Известен случай, когда Александр Македонский, решил немного позабавиться, узнав, что Диоген называет себя собакой, он отправил ему подарок — обглоданные косточки. На что Диоген ответил: «Для собаки, еда была достойной, но для царского подарка — недостойной». Была ещё одна встреча Диогена с Александром, тогда великий полководец спросил Диогена, что он может для него сделать, намекая на то, что хочет улучшить его условия проживания, на что ответ философа был таким: «Отойди, не загораживай мне солнце!».

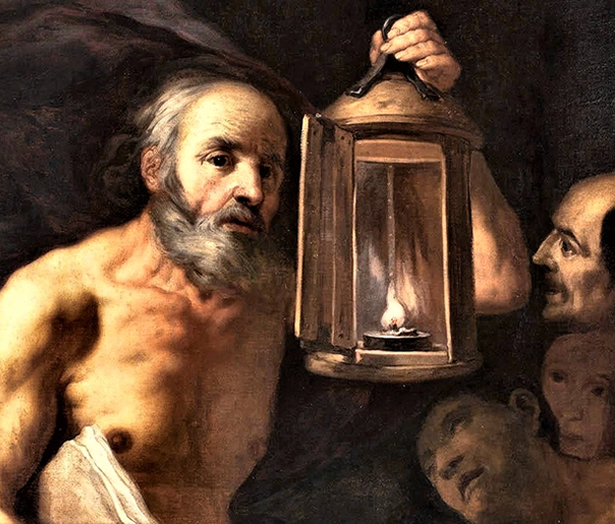

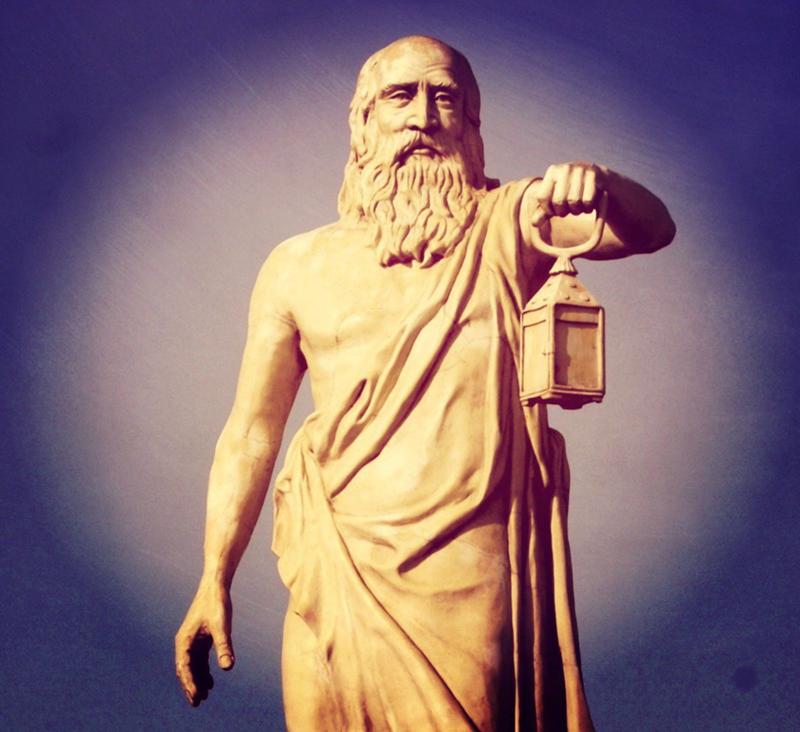

Часто в городе Диоген ходил с фонарем и даже днём, всё хотел отыскать честного человека, но находил только «негодяев» и «мерзавцев».

Когда его спросили, какую учесть он желал бы после смерти для своего тела, он ответил, что предпочёл бы, чтобы его съесть дикие звери.

Умер Диоген в 323 году до нашей эры, в Коринфе, прожив 90 лет. По словам Д. Лаэртского, в тот же день, когда Александр Великий умер в Вавилоне.

По словам Д. Лаэртского, в тот же день, когда Александр Великий умер в Вавилоне.

Киники

Киники одна из самых значимых философских школ древности, которая была основана в Афинах, Антисфеном (445-360 или 444-368 гг. до нашей эры). Кроме афинских граждан, в школу принимали людей и без афинского гражданства.

«Циники» были духовными потомками Сократа, принадлежащими к школам под названием «малые сократические школы», которые взяли немало основ от софистов относительно их метода обучения и ссылавшиеся на их обучение.

Для Антисфена и его учеников философия — это чисто светская мудрость, в то время как Добродетель все еще остается целью жизни. Киники проповедовали «практическую» этику, в которой парадоксально «Добродетель» не зависит от Знания, но является результатом упражнений, зависимости и самоконтроля, посредством освобождения от так называемых потребностей путем естественного образа жизни с простотой, твердостью и самоопределением.

чему нас могут научить киники — самые радикальные философы Античности — Нож

Мудрец в рваном плащеПервая и главная проблема, встающая при изучении биографии и творчества киников, — нехватка достоверных сведений о них (впрочем, вообще мало кому из античных философов повезло в этом смысле так же, как Платону). Большая часть первоисточников утеряна безвозвратно, а дошедшие до нас тексты зачастую фрагментарны и могут приписываться тем или иным авторам ошибочно. Современники, оставившие свидетельства о киниках, нередко относились к ним с предубеждением. А монументальный труд Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», один из самых ценных источников сведений по этой теме, представляет собой скорее пестрое собрание анекдотов, чем серьезную монографию. К тому же автор жил на несколько веков позже тех, о ком он писал.

Киников трудно назвать «школой» в буквальном понимании этого слова. У них не было своего центра преподавания, каким для Платона и его воспитанников стала Академия, для Аристотеля — Ликей, а для Зенона Китийского — расписная стоя. Формальной традиции передачи знаний от учителя к ученику у киников тоже не существовало. Однако были общие ценности и модели поведения, которым старались следовать все представители течения.

Формальной традиции передачи знаний от учителя к ученику у киников тоже не существовало. Однако были общие ценности и модели поведения, которым старались следовать все представители течения.

В ученой среде долго велись споры о том, кого правомерно считать первым киником: одни называли Антисфена, другие — Диогена Синопского, третьи же знаменитого «человека-собаку» вообще не причисляли к этому направлению, полагая, что оно возникло позже. Сейчас большинство исследователей всё же признаёт его основателем течения, а «промежуточным звеном» между ним и Сократом, по их мнению, стал Антисфен.

Этот философ, живший в V–IV веках до н. э., был незаконнорожденным сыном свободного грека и фракийской рабыни. В молодости Антисфен учился у софиста Горгия, а в более зрелом возрасте стал последователем Сократа: чтобы послушать учителя, он ежедневно проходил по 40 стадиев (около 8 километров) в одну сторону.

Ксенофонт в диалоге «Пир» описывает дружескую попойку, в которой участвует Сократ со своей паствой.

Из диалога Платона «Федон» мы узнаём, что Антисфен стал одним из очевидцев смерти Сократа и предшествовавших ей событий. Унижение и казнь любимого учителя, вероятно, должны были произвести на него сильнейшее впечатление и породить жгучую неприязнь к ценностям и жителям афинского полиса.

После смерти Сократа Антисфен становится преподавателем в гимназии на холме Киносарге, где учились такие же неполноправные граждане, как и он сам. Некоторые историки философии предполагают, что от названия возвышенности (в переводе с греческого «белый пес») и произошло слово «киники». Более популярна, однако, другая трактовка: с точки зрения добропорядочного афинянина, жизнь панк-мыслителей той поры не очень отличалась от собачьей — так они и получили свое прозвище.

В этот период, как пишет Диоген Лаэртский, Антисфен начал носить тряпье, которое в дальнейшем станет «униформой» всех киников: дырявый грубый плащ, надетый на голое тело и служивший сразу одеждой и постелью, суму и посох.

Эпатажный афинянин полагал, что для достижения счастья хватит одной добродетели: «…для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы. Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний. Мудрец ни в чём и ни в ком не нуждается, ибо всё, что принадлежит другим, принадлежит ему. Безвестность есть благо, равно как и труд».

Вслед за Сократом Антисфен утверждал, что именно добродетель, а не стремление к удовольствиям и есть цель человеческой жизни, и даже говорил, что «предпочел бы безумие наслаждению».

Он был довольно плодовитым литератором, оставившим после себя, как пишет Диоген Лаэртский, десять томов сочинений, из которых до наших дней дошли лишь несколько отрывков и два текста, написанных им еще в бытность софистом. Антисфен делал своими персонажами простых ремесленников и бедняков, а не аристократов-философов, становившихся героями диалогов Платона. Афинян, гордившихся собственным происхождением, предтеча киников презирал и говорил, что они ничуть не родовитее улиток или кузнечиков.

«Ни метафизика, ни физика, ни астрономия, ни математика — ни одно научное направление не имело для Антисфена значения, — пишет историк философии Луис Навиа в книге „Классический кинизм: критическое исследование“. — Его единственный интерес, по крайней мере с тех пор, как он достиг в своем интеллектуальном развитии стадии кинизма, лежал исключительно в сфере этики, но не ее теории, где большую роль играют универсалии и определения, а этики, понимаемой как конкретный и очевидный образ жизни в индивидуальном человеческом бытии».

В области логики, по словам Навиа, Антисфен отрицал возможность определения явлений. Абстрактного «человека» не существует в природе — есть лишь отдельные люди, которых мы называем по имени.

Единственная функция языка — раскрывать правду о мире, а в разговорах о несуществующих вещах смысла не больше, чем в воплях обезьян или шорохе листьев, потревоженных ветром.Антисфен не слишком жаловал учеников и гнал их от себя, как передает его слова Диоген Лаэртский, «серебряной палкой». Когда он попытался проделать тот же трюк с Диогеном Синопским, пришедшим поучиться у него мудрости, тот ответил: «Бей. Но у тебя не найдется такой дубины, чтобы прогнать меня, пока тебе есть что сказать».

Когда он попытался проделать тот же трюк с Диогеном Синопским, пришедшим поучиться у него мудрости, тот ответил: «Бей. Но у тебя не найдется такой дубины, чтобы прогнать меня, пока тебе есть что сказать».

Впрочем, и этот эпизод может оказаться не более чем красивой легендой: Дональд Дадли в «Истории кинизма», например, настаивал на том, что Диоген и Антисфен вообще никогда не были знакомы друг с другом.

Человек-собакаДиоген Синопский со своей любовью к чернейшему юмору и бескомпромиссному образу жизни — хрестоматийный пример кинического философа. Еще при жизни о нем было сложено такое количество историй, афоризмов, хрий (риторических максим) и просто небылиц, что экстравагантный грек превратился почти в мифологическую фигуру.

Навиа отмечает, что достоверных биографических сведений о Диогене крайне мало: он родился в Синопе, милетской колонии на побережье Черного моря, путешествовал в Афины и Коринф, где провел часть жизни, был старшим современником Александра Македонского и по какой-то причине стал известен как Собака.

Диоген Лаэртский приводит разные версии обстоятельств кончины своего тезки, прожившего около 90 лет:

Суицид в среде киников был довольно распространенным и даже одобряемым способом ухода из жизни: некоторые морили себя голодом, о других, как о Диогене, рассказывали, что сила их воли была настолько велика, что они могли добровольно отправиться в царство теней, просто задержав дыхание.«Одни говорят, что он съел сырого осьминога, заболел холерой и умер; другие — что он задержал себе дыхание. <…> Третьи говорят, что, когда он хотел разделить осьминога между собаками, они искусали ему мышцы ног, и от этого он умер».

Большая часть известных всем историй о Диогене (жизнь в большом глиняном пифосе, встреча с Александром Македонским и продажа в рабство на коринфском рынке, где «человек-собака» гордо заявлял, что станет господином того, кто его купит), скорее всего, вымысел. Их ценность не в биографической достоверности, а в том, что они служат прекрасной иллюстрацией кинического образа мыслей.

Например, Лаэрций рассказывает, как Диоген посетил дельфийского оракула и услышал от того, что ему суждено παραχάραττειν τὸ νόµισµα («переоценивать ценности»). Будучи сыном городского менялы Гигесия, он воспринял совет буквально и вскоре был изгнан из Синопы либо сам бежал от наказания в Афины. Сюжет этой истории слишком напоминает популярные легенды о Сократе, чтобы быть правдой: последний, сын повитухи, сам стал повивальной бабкой истины, а дельфийский оракул назвал его мудрейшим человеком, когда тот сказал, что ничего не знает.

Впрочем, в ходе позднейших археологических раскопок в Синопе была найдена партия монет с именем Гигесия, выпущенных в 362–310 годах до н. э. Это значит, что во второй половине IV века в тех краях действительно жил казначей, которого звали так же, как и отца Диогена.

Мы не знаем, действительно ли их семья промышляла фальшивомонетничеством и не выдумал ли сам мыслитель сюжет с оракулом, но идея «переоценки ценностей», упомянутой в этой истории, служит лучшей метафорой того, чем философ занимался на протяжении жизни. Он называл себя гражданином мира, отрицал брак и проповедовал общность женщин, говорил, что не видит ничего дурного в краже из храма или употреблении в пищу мяса любого животного. И даже утверждал, что попробовал бы человечину, если бы ему представилась такая возможность.

Он называл себя гражданином мира, отрицал брак и проповедовал общность женщин, говорил, что не видит ничего дурного в краже из храма или употреблении в пищу мяса любого животного. И даже утверждал, что попробовал бы человечину, если бы ему представилась такая возможность.

Диоген издевался над богачами и завистниками, жрецами, риторами, математиками, наблюдающими за Солнцем и Луной, но не видящими того, что происходит у них под ногами, и обжорами, которые приносят жертвы богам, чтобы исцелиться от болезней, а потом объедаются и гробят свое здоровье.

Даже по сравнению с поведением Антисфена аскетизм и образ мышления Диогена достигали крайних форм. По его словам (известным нам в переложении Лаэрция), он брал пример «с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим».

Диоген относился без малейшего почтения к государственной власти. Когда Пердикка, сподвижник Александра Македонского и регент его империи, потребовал у философа явиться к нему, угрожая в противном случае казнить за непослушание, тот заявил: «Невелика важность: то же самое могли бы сделать жук или фаланга. Хуже было бы, если бы он объявил, что ему и без меня хорошо живется». На вопрос, какая медь лучше всего годится для статуй, Диоген ответил: та, из которой были сделаны Гармодий и Аристогитон — два афинских гражданина, известных тем, что совершили покушение на братьев-тиранов Гиппия и Гиппарха и героически погибли.

С другой стороны, нельзя назвать дерзкого уроженца Синопы и мизантропом, ведь он говорил, что все, кто стремятся к добродетели, друзья и лучше сражаться среди горстки хороших людей, чем среди множества дурных.

Платон назвал Диогена «обезумевшим Сократом», а сам был постоянной мишенью для его издевок. Благодаря собранным Лаэрцием анекдотам мы знаем, что «человек-собака» топтал ковер автора диалогов, насмехался над его велеречивостью и гордостью и говорил, что не видит никаких «чашности» и «стольности», а только чашу и стол, отрицая таким образом существование царства идей.![]() Что же стояло за этими бесконечными спорами, как не детское желание двух умудренных сединами философов поддеть друг друга?

Что же стояло за этими бесконечными спорами, как не детское желание двух умудренных сединами философов поддеть друг друга?

По мнению Луиса Навиа, Диоген считал, что Платон предал Сократа и попрал принципы интеллектуальной ясности, которые тот отстаивал, а также подозревал его в намерении обмануть слушателей. Воспринимать сочинения, речи, умозрительные рассуждения и философский жаргон такого человека всерьез было бы пустой тратой времени.

Мысль Диогена развивалась в противоположном платоновскому направлении. Вместо мира идей он говорил о естественном существовании в гармонии с природой, где есть только материальные вещи, язык используется лишь для того, чтобы указывать на явления, но не определять их (как мы помним, еще Антисфен доказывал, что это невозможно).

В некоторых историях о Диогене есть похожий сюжетный ход — например, в той, где он с фонарем бродил в поисках человека по улицам или когда кричал: «Люди!» — а сбежавшимся на его вопли афинянам сказал, что звал людей, а не мерзавцев.

По всей видимости, Диогеном в этих случаях двигало не только желание эпатировать публику, но и намерение заявить о несоответствии слов обозначаемым ими предметам. Всех афинян мы называем «людьми», но в действительности такой чести заслуживают в лучшем случае несколько наиболее добродетельных из них. В этом и состоял смысл переоценки ценностей, о котором говорил дельфийский оракул.

На место социальных норм, достойных лишь насмешки, считал Диоген, должны были прийти труд в согласии с природой и счастливая жизнь. Большинство же людей по неразумию стремится к ложным благам и занимается бесполезными делами. Если бы вместо этого они озаботились своими естественными потребностями, то в скором времени достигли бы блаженства.

Так же как атлет укрепляет свое тело гимнастикой, необходимо учиться презирать удовольствия. Тогда их отсутствие больше не будет причинять человеку страданий, а аскеза сама по себе станет источником наслаждения. Диоген говорил, что ведет тот же образ жизни, что и Геракл (самый почитаемый киниками персонаж мифов), ставя выше всего на свете свободу.

Лаэрций писал, что, несмотря на все безумства, и афиняне, и жители Коринфа любили чудаковатого мыслителя. Первые подарили ему новый пифос, когда его предыдущую обитель разбил мальчишка, а вторые установили Диогену после смерти памятник в виде мраморной колонны с собакой, сидящей на вершине.

По другим версиям (которые самому философу пришлись бы куда больше по сердцу), его тело вышвырнули за стены города диким зверям на поживу, бросили в канаву, засыпав пылью, или в воды реки Илисос.

Горбатый миротворецСамый известный из учеников Диогена, Кратет, был горбат и хромоног, как писал о нем император Юлиан. Он не заботился о своем внешнем облике и приделал к плащу заплатку из овечьей шерсти, выставляя себя перед афинянами на посмешище.

Это не помешало Кратету очаровать Гиппархию, девушку из родовитой семьи, которая захотела стать его женой, несмотря на то что к ней сватались многие богатые и красивые греки. Пришедшим в ужас от перспективы такого союза родителям она пригрозила самоубийством. Сам Кратет сбросил перед девушкой одежды и сказал: «Вот твой жених и всё его богатство, решай!» — имея в виду, что будущей жене придется разделять с ним образ жизни.

Сам Кратет сбросил перед девушкой одежды и сказал: «Вот твой жених и всё его богатство, решай!» — имея в виду, что будущей жене придется разделять с ним образ жизни.

Гиппархию это не остановило, она покинула дом, странствовала вместе с супругом, носила такое же тряпье и стала философом-киником.

О Кратете и Гиппархии современники распускали скабрезные сплетни: говорили, что они занимались сексом у всех на глазах и отпраздновали свою «собачью свадьбу» прилюдным совокуплением.Впрочем, куда удивительнее этих слухов то, что Гиппархии удалось стать философом (известно лишь о нескольких женщинах, сумевших добиться того же в Древней Греции). Их союз с Кратетом был уникален еще и тем, что большинство киников никогда не имело жен: брак они считали кандалами, приковывающими человека к дому и делающими его зависимым от мнения семьи. Фактически киник мог быть женат только на другом кинике, и в этом смысле Кратету повезло больше, чем почти всем его единомышленникам.

Он спас от самоубийства брата Гиппархии, Метрокла, когда тот, будучи слаб здоровьем, выпустил во время занятий ветры из живота и заперся после этого дома, считая свою жизнь конченой, а себя — бесповоротно опозоренным. Наевшись бобов, Кратет пришел к нему и стал убеждать, что он не совершил ничего предосудительного, потому что произведенное им действие вполне естественно, после чего и сам исполнил тот же трюк. Спасенный и обрадованный Метрокл после этого стал учеником своего зятя и философом.

Наевшись бобов, Кратет пришел к нему и стал убеждать, что он не совершил ничего предосудительного, потому что произведенное им действие вполне естественно, после чего и сам исполнил тот же трюк. Спасенный и обрадованный Метрокл после этого стал учеником своего зятя и философом.

По характеру Кратет был полной противоположностью Диогена. Вот что писал о нем император Юлиан в послании «К невежественным киникам»: «Он приходил в дома друзей, званый и незваный, примиряя близких друг с другом, когда замечал, что они в ссоре. Он упрекал, не причиняя боли, а тактично. Он не хотел, чтобы казалось, что он льстит тем, кого исправляет, а хотел приносить пользу как им, так и тем, кто его слушал».

Свои представления об идеальном обществе Кратет изложил в поэме «Сума», где рисует образ утопического города:

Некий есть город Сума посреди виноцветного моря,

Нет в тот город дороги тому, кто глуп, или жаден,

Город прекрасный, прегрязный, цветущий, гроша не имущий,

Или блудлив, похотлив и охоч до ляжек продажных.

В нем обретаются тмин да чеснок, да фиги, да хлебы,

Из-за которых народ на народ не станет войною.

Чеснок, хлеб и фиги были типичной пищей странствующего киника, чаще всего встречавшейся у него в котомке, где он хранил свой скудный скарб и куда собирал подаяние.

Диоген Лаэртский писал, что одним из учеников Кратета был Зенон Китийский, будущий основатель философской школы стоицизма, но он оказался слишком стеснителен для кинических бесстыдств. Пытаясь исправить этот недостаток, наставник как-то дал ему горшок чечевичной похлебки и заставил идти с ним по оживленным афинским улицам. Увидев, что Зенон смущается и старается нести сосуд незаметно, Кратет разбил его посохом так, что всё содержимое потекло будущему стоику по ногам, а сам он, сгорая от стыда, бросился бежать. В конце концов Зенон не выдержал и ушел в ученики к последователю Евклида Стильпону и к диалектику Диодору.

Краткий курс счастливой жизниКиники, как и представители большинства античных философских школ, считали целью человеческих устремлений счастье — и объясняли, как его достичь.

Среди всех древнегреческих мыслителей киников отличала их непоколебимая уверенность в том, что убеждения не могут быть просто высказаны, а непременно должны доказываться соответствующими поступками. Собственную же биографию они рассматривали как учебник этики для следующих поколений «собачьей армии».

Ключевыми добродетелями объявлялись автаркия (самодостаточность, полная независимость от семьи, государства, общества, чужого мнения), аскетизм (отсутствие лишних потребностей, таких как желание власти, славы, богатства, и вообще всего, аналогов чего не найти в природе), апайдеусия (свобода от норм и догмы культуры), апатия (отрешенно-философский взгляд на мир), арете (доблесть) и парресия (привычка всегда говорить истину, не обращая внимания на последствия).

Большинство людей даже не представляет, как выглядит мир, потому что их сознание окутано «тифосом». По-гречески это слово значило «туман» или «пар», а киники использовали его в метафорическом смысле для описания помутнения разума, в котором проходила жизнь их современников.

В основе кинической эстетики лежал следующий постулат: всё природное прекрасно, а искусственное, вычурное и вымученное — безобразно. Представители этого философского направления скептически относились к наукам, полагая, что людям должно заниматься не геометрией, музыкой или физикой, а этикой. Как пишет Диоген Лаэртский, Антисфен говорил даже, что здравомыслящему человеку не нужно изучать литературу, чтобы не подвергаться чужому влиянию.

В то же время многие киники оставили обширное творческое наследие. Самым популярным жанром была диатриба — моралистическая проповедь, в увлекательной форме пропагандирующая идеи этики и эстетики. Его создателем считается Бион Борисфенит, сын гетеры и мелкого торговца рыбой, живший в III веке до н. э.

Диатрибы выросли из публичных выступлений киников, обращавшихся к простому народу. Для них были характерны сатира и пародии, использование народной лексики, игра слов и беспощадная, зачастую грубая дискуссия с оппонентами. Мы знаем, что в тексте «Диатриба», давшем название жанру, Борисфенит высмеивал человеческую глупость и издевался над геометрами, музыкантами и астрологами, иронизировал по поводу веры в богов и необходимости молитв. Но ни одно из его сочинений полностью не сохранилось, и мы можем судить о них лишь по разрозненным фрагментам.

Мы знаем, что в тексте «Диатриба», давшем название жанру, Борисфенит высмеивал человеческую глупость и издевался над геометрами, музыкантами и астрологами, иронизировал по поводу веры в богов и необходимости молитв. Но ни одно из его сочинений полностью не сохранилось, и мы можем судить о них лишь по разрозненным фрагментам.

Другой киник, ростовщик Менипп Гадарский, стал родоначальником менипповой сатиры, где философские рассуждения смешивались с пародиями. Он и его последователи отправляли своих героев в фантастические миры (на небеса или в царство мертвых), делали нарочито парадоксальными сюжет и слог и легко переходили от философии к острой сатире.

Может показаться странным, что мыслители, придававшие такое значение морали и добродетели, посвящали большую часть времени издевательству над социальными нормами и оскорблениям современников. Но в этом и состоял смысл кинической переоценки ценностей, так проявлялась их любовь к людям. Целью практики анайдейи (бесстыдства) была борьба с ложными идеалами, которые, вместо того чтобы делать человека счастливым, порождают неестественные желания, негативные эмоции и в конечном итоге — дурной характер, жестокосердие.

От кинизма к цинизму«…В человеческом сообществе всё, что связано с телом и отправлением его элементарных естественных потребностей, сопровождается целым спектром табу и запретов, норм и предписаний. <…> К примеру, человек нуждается в пище так же, как и любое другое природное существо, но только человек обставляет удовлетворение этой потребности столькими условностями и запретами: он не просто ест, когда у него есть пища, но ест в определенное время, в определенных местах, определенным способом и нарушение этих норм расценивается как порок. Киники приложили немало усилий для того, чтобы доказать, что все они не имеют ни малейшего отношения к добродетели, а их нарушения не являются злом, что и квалифицировалось их современниками как пресловутое бесстыдство», — пишет историк философии Полина Гаджикурбанова.

Начиная с II века до н. э. до нас доходит всё меньше сведений о киниках, но ситуация начинает меняться уже в эпоху Римской империи, где идеи эллинских философов были усвоены и переродились в стоицизм. «В каждом городе можно встретить этих выскочек, которые называют своими покровителями Диогена, Антисфена и Кратета и вступают в собачью армию», — с отвращением писал о киниках греческий литератор Лукиан в II веке н. э.

«В каждом городе можно встретить этих выскочек, которые называют своими покровителями Диогена, Антисфена и Кратета и вступают в собачью армию», — с отвращением писал о киниках греческий литератор Лукиан в II веке н. э.

В сочинении «О кончине Перегрина» Лукиан доказывает, что поступок Протея был продиктован исключительно его тщеславием.

Юлиан II, последний языческий император Рима, посвятил членам «собачьей армии» послание «К невежественным киникам». Он утверждал, что между современным ему кинизмом и жизнью Диогена и Кратета (к которым венценосный литератор относился с огромным пиететом) нет ничего общего, кроме дикого и шокирующего поведения, и никакой философии здесь уже не осталось:

«Когда Диоген пердел и гадил на агоре, как об этом рассказывают, он делал это ради того, чтобы растоптать человеческую гордость и показать людям, что их собственные поступки куда хуже и тягостней того, чем занимался он, ибо то, что он делал, было согласно природе, их же поступки никоим, можно сказать, образом не согласовывались с этой самой природой, но все они происходили от испорченности.

Теперь же, однако, последователи Диогена избирают самое легкое и пустое, не видя важнейшего; и ты, стремясь быть значительнее тех, заблудившись, настолько отошел от Диогеновой школы, что считаешь его достойным сожаления».

Аскетические практики представителей этого философского направления могли оказать влияние на ранних христиан, хотя те и относились с понятной неприязнью к их бесстыдству. Более того, некоторые ученые отмечали сходство самих проповедей Иисуса с диатрибами. Исследователь раннехристианской истории Бертон Мак обращал внимание на то, что в Галилее в I веке эллинистические и еврейские традиции смешивались, а город Гадара, известный как центр кинической философии, находился всего в дне пути от Назарета.

Сам Иисус, по мнению Мака, представлял собой довольно типичную фигуру проповедника-киника.По-видимому, последний мыслитель, которого можно с полным правом отнести к этому направлению, — Саллюстий Эмесский, практиковавший радикальную аскезу и живший в конце V века.

К XIX столетию слово «цинизм» вошло в широкий обиход, но уже в совершенно ином значении: так стали называть образ мысли и поведение людей, просто презирающих социальные нормы.

Немецкий философ Петер Слотердайк в ставшей бестселлером книге «Критика цинического разума» (1983) замечает, что этим термином сейчас обозначают нечто прямо противоположное тому, что имели в виду сравнивавшие себя с собаками античные философы. Отрицая мораль, циник не делает никаких вычурных жестов и не производит переоценку ценностей. Вместо того чтобы высмеивать глупое устройство общества, он нападает на людей, пытающихся его изменить.

Цинизм стал идеологией конформистов, карьеристов и равнодушных мещан — тех самых представителей античного полиса, которых киники подвергали бесконечным оскорблениям и насмешкам. Счастье для таких людей, по Слотердайку, состоит в том, чтобы «быть глупыми и иметь работу». Фактически они уподобляются «идиотам» в прямом, исконном, «древнегреческом» значении этого слова — то есть людям, не участвующим в полисной жизни. Так происходит потому, что современное общество усвоило критический аппарат Просвещения (умение рефлексировать и всё подвергать сомнению), но забыло о характерных для этой идеологии ценностях прогресса и истины.

Так происходит потому, что современное общество усвоило критический аппарат Просвещения (умение рефлексировать и всё подвергать сомнению), но забыло о характерных для этой идеологии ценностях прогресса и истины.

«Греческий кинизм открыл животное человеческое тело и его жесты как аргументацию; он развил пантомимический материализм. Диоген опровергает язык философов языком клоунов. <…> Именно это — а не аристотелизм — есть реалистическая философия, противостоящая Сократу и Платону. Господским мышлением отличаются оба — и Платон и Аристотель, пусть даже в платоновской иронии и диалектических скачках еще дает о себе знать искра сократовской плебейской уличной философии. Диоген и иже с ним, напротив, заняты в сущности плебейской рефлексией», — пишет Слотердайк.

При этом сама киническая манера философствования, какой бы маргинальной она ни была, и сегодня не утратила своей подрывной силы, а насмешка Диогена продолжает оставаться универсальным оружием против лицемерия.

Черты кинической философии мы находим и в христианских традициях юродства и отшельничества, и в исламском дервишестве, и в движении хиппи и новых левых, и в перформансах современных художников, плюющих на общественные устои и показывающих тем самым, как уродливо выглядят нормы морали.

Желание киников изменять мир выходило далеко за рамки эпатажа, и лучшее тому подтверждение — ставшая их жизненным кредо установка на переоценку ценностей — идея, которая не теряет актуальности вот уже два с половиной тысячелетия.

Греческая философия — Диоген и цинизм — Сама мысль

Диоген Синопский (412–323 гг. до н. э.), также известный как Диоген Киник, родился в Синопе, ионийской колонии на территории современной Северной Турции на Черном море. . Он не Диоген Лаэртский, биограф философов, о которых мы много слышали, и не несколько разных Диогенов, менее известных греческих философов.

. Он не Диоген Лаэртский, биограф философов, о которых мы много слышали, и не несколько разных Диогенов, менее известных греческих философов.

Легенда гласит, что отец Диогена был банкиром и руководил монетным двором, производя монеты для правительства, но Диоген «испортил валюту» и был изгнан. Один источник говорит, что Диоген отправился к Оракулу в Дельфы, и пифий сказал ему испортить валюту. В этом регионе было найдено большое количество испорченных монет, на некоторых из которых было написано имя отца Диогена как чеканщика. Хотя некоторые считают, что Диоген и его отец были причастны к фальшивомонетничеству, вполне вероятно, что это метафора отказа Диогена от традиционной жизни, «пути его отца», общей валюты, используемой на рынке. Диоген считал, что люди развращены обществом и должны вернуться к простой жизни. Верно также и то, что, по понятным причинам, враждующие группировки прогреческих сепаратистов и проперсидских лоялистов боролись за власть в городе, и монеты могли быть связаны не с Диогеном, а скорее с политической борьбой. Если это правда, то история прилепилась к Диогену как метафора постфактум. В любом случае, источники сообщают нам, что Диоген переехал в Афины, где прославился своим образом жизни и забавно циничным общением с другими.

Если это правда, то история прилепилась к Диогену как метафора постфактум. В любом случае, источники сообщают нам, что Диоген переехал в Афины, где прославился своим образом жизни и забавно циничным общением с другими.

В Афинах Антисфен (445–365 гг. до н. э.), ученик Сократа, первым сделал цинизм отдельной философией. Сократ предпочитал простую жизнь и презирал богатство и излишества. Диоген стал самым известным и символичным циником. Хотя более поздние циники считали, что Диоген учился у Антисфена, это сомнительно. Согласно рассказу, Диоген услышал Антисфена на рыночной площади и предложил стать его учеником. Антисфен пытался прогнать его, бил посохом, на что Диоген ответил, что он никуда не идет, потому что нет посоха, достаточно твердого, чтобы оттолкнуть его от мудрости Антисфена. Диоген восхищался Антисфеном за то, что он был полной противоположностью среднему афинянину, который все больше предавался роскоши и излишествам, поскольку Афины стали богатым центром новой независимой Делосской лиги.

Диоген, когда его спросили, сказал, что он гражданин мира, буквально «космополит» (как светская львица, а не напиток). Некоторые считают, что Диоген изобрел этот термин, используя это выражение. Это также был радикальный отказ от традиций, поскольку большинство отождествляло себя со своим городом и считало чужаков варварами.

Ни одно из его сочинений не сохранилось, но анекдоты о его жизни можно найти в сочинениях других, в частности Диогена Лаэртского (опять же, другого Диогена). Его жизнь довольно известна. На многих известных картинах эпохи Возрождения и в стиле реализма до импрессионизма конца 1800-х годов изображен Диоген и рассказы о его жизни.

Диоген попрошайничал, спал в большом кувшине на боку на публике. Он хотел, чтобы его жизнь видели в центре города, надеясь, что его пример вдохновит других, и хвастался своей невосприимчивостью к погоде, в отличие от человека, привыкшего к комфорту и прекрасной жизни. Диоген ходил босиком по снегу и катался по горячему песку, чтобы укрепиться. Когда его спросили, не слишком ли он экстремальн, он ответил, что он солист хора, который должен петь громче других, чтобы дать им правильную ноту. Когда его спросили, почему он просил еду, Диоген сказал, что это учит людей. Когда его спросили, чему это их научило, он ответил: «Щедрость».

Когда его спросили, не слишком ли он экстремальн, он ответил, что он солист хора, который должен петь громче других, чтобы дать им правильную ноту. Когда его спросили, почему он просил еду, Диоген сказал, что это учит людей. Когда его спросили, чему это их научило, он ответил: «Щедрость».

Кто-то из биологических наук, должно быть, разбирался в греческом цинизме, а также обладал приличным чувством юмора. «Диоген» — это род раков-отшельников, тех крабов, которые живут, как отшельник Диоген, в сосуде, который они находят и заселяют.

У Диогена изначально была деревянная миска, которую он использовал для еды и питья, но разбил ее, увидев, как бедный мальчик пьет из его сложенных чашечкой рук. Он ел на рыночной площади, хотя это было неприлично по афинским обычаям, говоря, что это единственное место, где он чувствует голод. Понятно, что шутка в том, что рынки вызывают аппетиты.

В одном из самых известных рассказов Диоген носил днем лампу по Афинам и говорил, что ищет честного человека, шутка, конечно, заключалась в том, что средь бела дня его нельзя было найти на виду. Это очень похоже на Сократа, который бродил по Афинам в поисках кого-то, кто действительно что-то знал, но не мог никого найти.

Это очень похоже на Сократа, который бродил по Афинам в поисках кого-то, кто действительно что-то знал, но не мог никого найти.

Диоген был против сложной теории, полагая, что истинная мудрость заключается скорее в практике простой жизни, управляемой разумом и умеренностью. В отношении Парменида уже упоминалось, что, когда к Диогену подошел парменидеец, утверждавший, что движение невозможно, Диоген встал и ушел. Это одновременно и опровержение элейского вызова, и пример преобладания практики над теорией.

Прозвище «Собака Диоген», неизвестно, было ли это оскорблением, которое он принял как знак чести, или он сам придумал это понятие. Слово «циник» происходит от древнегреческого kynikos, «подобный собаке». Диоген заметил, что собаки спят где угодно, едят что угодно и без стыда выполняют свои естественные телесные функции на открытом воздухе. Собаки честны и свободны от человеческих тревог, поэтому Диоген считал, что люди должны изучать собак, чтобы научиться жить. Диоген сказал, что в то время как собаки кусают своих врагов, он кусает своих друзей, шокируя их, чтобы научить их жизни.

Диоген сказал, что богатство ниже мужества, обычаи ниже природы, а страсть ниже разума. В нескольких историях говорится, что Диоген ведет себя непристойно, еще больше отвергая обычаи и традиции, чтобы показать людям, что они привязаны к бессмысленным вещам. Он сказал, что если целый день ходить с вытянутым мизинцем, то никто не обидится, а если целый день ходить с вытянутым средним пальцем, все возмутятся. «Какая разница в одном пальце?» — спросил он. Он был известен тем, что часто подбрасывал людям «птицу» — жест, который до сих пор означает то же, что и в древних Афинах.

В дополнение к его репутации собаки, он, как говорят, испражнялся в театре и мочился на людей, которые его оскорбляли. В одной сказке Диоген был приглашен на вечер к богачу, но его поведение вызвало гнев одного из гостей, который стал называть его псом и бросать в него кости. Диоген подошел к нему, поднял его одежду и помочился на него. Однажды, когда его пригласили в дом мужчины и велели не плевать на пол, он откашлялся и плюнул мужчине в лицо. В другой раз, когда афиняне запретили мастурбацию, он стоял на рыночной площади и мастурбировал, призывая всех честных людей присоединиться к нему. Когда позже его спросили об этом, он сказал, что хотел бы так же легко вылечить голод, потирая пустой желудок. Этот прием, как и его прогулки с лампой, не смог найти честного человека среди бела дня.

В другой раз, когда афиняне запретили мастурбацию, он стоял на рыночной площади и мастурбировал, призывая всех честных людей присоединиться к нему. Когда позже его спросили об этом, он сказал, что хотел бы так же легко вылечить голод, потирая пустой желудок. Этот прием, как и его прогулки с лампой, не смог найти честного человека среди бела дня.

Более поздние циники, которые черпали вдохновение у Диогена, делали все эти вещи, ходили босиком, мочились, занимались сексом на публике и вообще не обращали особого внимания на социальные условности. Это похоже на художников-дадаистов начала 1900-х, битников 1950-х и хиппи 1960-х. В отличие от общества, занятого войной и коммерцией, эти контркультурные движения отвергли приемлемые социальные нормы и выдвинули на первый план непристойность и сексуальность, надеясь шокировать традиционных людей, чтобы они лучше осознали ситуацию.

Маркузе, немецкий философ, популярный среди хиппи, отвергавший коммерциализацию «истеблишмента», утверждал, что непристойны не женские гениталии, а непристойные война и нищета. Современный французский философ Фуко, также оказавший влияние на хиппи, читал Диогена, чтобы сопротивляться власти и авторитету. Слотердайк в своей «Критике цинического разума» (1987) утверждал, что сегодня мы должны вернуться к Диогену за вдохновением, и что актеры, изображающие непристойное и ужасное, так же, как и Диоген, отвергают и критикуют авторитет и традиции.

Современный французский философ Фуко, также оказавший влияние на хиппи, читал Диогена, чтобы сопротивляться власти и авторитету. Слотердайк в своей «Критике цинического разума» (1987) утверждал, что сегодня мы должны вернуться к Диогену за вдохновением, и что актеры, изображающие непристойное и ужасное, так же, как и Диоген, отвергают и критикуют авторитет и традиции.

Говорят, что в Афинах Диоген неоднократно прерывал лекции Платона, выступая против интерпретации Платоном Сократа. Диоген считал, возможно, правильно, что Антисфен был истинным наследником Сократа, а Платон присвоил себе его наследие. Платон называл Диогена «Сократом, сошедшим с ума». Однажды, после того как Платон заявил, что людей следует классифицировать как бесперых двуногих, Диоген ощипал курицу и принес ее Платону во время лекции, говоря: «Смотрите! Я приведу тебе мужчину». Один источник говорит, что после этого Платон изменил определение, включив в него широкие плоские ногти, хотя с тем же успехом он мог отказаться от клюва.

Согласно другому рассказу, Платон учил об идеальных формах и указывал на несколько чаш на столе, утверждая, что физических чаш много, но только одна идея и форма чаши, которая была в уме, превосходила физическую копии. Диоген, перебивая Платона из собравшейся толпы, сказал, что он видит чаши, но не эту высшую идеальную форму. Платон ответил, что мы можем держать это в уме. Диоген взял чашу, заметил, что она пуста, и спросил Платона, откуда взялась пустота чаши. Платон помолчал, не зная ответа. Платон, как и Парменид, не верил в существование пустоты, так как она не имела формы. Диоген подошел к нему, постучал по лбу и сказал:0039 Я верю, что здесь можно найти пустоту, Платон ».

В другом рассказе некоторые собравшиеся спросили Диогена, может ли он привести их к Платону. Диоген провел их в пустынный район города, указал на пустое пространство и сказал: « Могу я смиренно представить вам великого философа Платона ». Это, конечно, еще один удар по идеализму Платона, который ставит теорию и идеальное выше практического и реального.

В другом Платон наткнулся на Диогена, моющего овощи в ручье. О Диоген », сказал Платон, « Если бы ты только умел ухаживать за царями, тебе не пришлось бы мыть овощи », на что Диоген ответил: « А Платон, если бы ты только умел мыть овощи, ты не пришлось бы ухаживать за королями ».

Диоген, как также говорят, издевался над Александром Македонским, когда он проходил через Афины во время своих завоеваний, который был счастлив найти знаменитого философа и предложил дать ему все что угодно. Диоген ответил, что Александр мог двигаться так, что больше не блокировал солнечный свет. Эта история также содержит шутку, поскольку Александр сам короновал бога и отождествлял себя с солнцем в Египте, в то время как Диоген видит в нем помеху солнцу. Александр, впечатленный мужеством Диогена, сказал, что если он не может быть Александром, то хотел бы быть Диогеном. В другой истории Александр нашел Диогена, просматривающего груду костей, и когда его спросили, что он делает, Диоген сказал, что он искал кости отца Александра, но они ничем не отличаются от костей раба. Александр пришел с севера Афин и считался бы варваром, как и сам Диоген, и Аристотель. Вполне вероятно, что этих встреч никогда не было, но они усилились в более поздние времена, когда цинизм стал популярным в землях, ранее завоеванных Александром.

Александр пришел с севера Афин и считался бы варваром, как и сам Диоген, и Аристотель. Вполне вероятно, что этих встреч никогда не было, но они усилились в более поздние времена, когда цинизм стал популярным в землях, ранее завоеванных Александром.

Когда он был при смерти, Диоген сказал своим друзьям, что хочет, чтобы его труп был выброшен за пределы города, где его съедят птицы и звери. Когда некоторые отказались, Диоген ответил, что не будет знать о том, что происходит, так что проблем нет. Один источник говорит, что Диоген умер добровольно, задержав дыхание, что, по нашему сегодняшнему пониманию, невозможно, поскольку он просто потерял бы сознание и возобновил дыхание непроизвольно, но похоже на рассказы индийских мудрецов, которые могли добровольно остановить дыхание и сердце, когда они решили умереть. Способность отключать центральную нервную систему по своему желанию была бы впечатляющей победой разума над телом. Другой источник говорит, что Диоген умер от укуса собаки. Первый, кажется, очень уважает Диогена, второй — оскорбление со стороны критика. Другие источники говорят, что Диоген умер от старости.

Другие источники говорят, что Диоген умер от старости.

Как философия, цинизм считал, что счастье обретается в согласии с природой, в простоте и самодостаточности. Противоестественные вещи, такие как власть, слава и роскошь, вызывают невежество и разлад с природой, что затем вызывает несчастье. Это очень похоже на Демокрита, которого мы только что изучили, который утверждал, что если мы довольны тем, что имеем, мы теряем желание к тому, что является чрезмерным и ненужным. Как отмечают некоторые ученые, он также очень похож на даосизм древнего Китая. И тело, и ум должны быть дисциплинированы, чтобы они чувствовали себя спокойно и комфортно в естественном мире, свободном от оков желания. Диоген сказал, что плохие люди подчиняются своим желаниям, как рабы подчиняются своим хозяевам.

Позже цинизм перерос в стоицизм. Диоген учил Кратеса в Коринфе, который передал его Зенону из Китиума (другому Зенону, чем ученику, и, возможно, больше Пармениду), который превратил его в стоицизм. Цинизм и стоицизм были популярны в Древнем Риме в период расцвета империи. Заметим, что, как и в случае с битниками и хиппи, именно на пике цивилизации многие с отвращением отворачиваются от излишеств и коррупции. Некоторые римские критики называли циников «собачьей армией».

Цинизм и стоицизм были популярны в Древнем Риме в период расцвета империи. Заметим, что, как и в случае с битниками и хиппи, именно на пике цивилизации многие с отвращением отворачиваются от излишеств и коррупции. Некоторые римские критики называли циников «собачьей армией».

Поскольку христианство превратилось в главную религию в Древней Греции и Риме, оно испытало на себе и то, и другое. Некоторые ученые утверждали, что Иисус был еврейским циником, указывая на многие детали его жизни и учения. Мак и Кроссан, два ученых, создавших Семинар по Иисусу, утверждают, что исторический Иисус был галилеянином, на которого повлияли греческие идеи и еврейская пророческая традиция Ветхого Завета, и что позже его жизнь превратилась в легенду. Если это правда, Эмпедокл тоже мог оказать влияние, поскольку Иисус был целителем, который учил, что все мы божественны. Некоторые циники были замучены в римских землях за выступления против власти, как Иисус и более поздние христиане. Одним из основных отличий было циничное бесстыдство, обнаженность и откровенность в низменных вещах. Христиане, принимая бедность и простоту цинизма, не одобряли наготу и грубую честность, называя это нескромностью и достойным ярлыка «собака».

Христиане, принимая бедность и простоту цинизма, не одобряли наготу и грубую честность, называя это нескромностью и достойным ярлыка «собака».

Нравится:

Нравится Загрузка…

Циник Диоген | Philosophy Talk

Воскресная программа посвящена Диогену Цинику. Диоген родился около 413 г. до н.э. и умер в 323 г. до н.э., в том же году и, по крайней мере, согласно легенде, в тот же день, что и Александр Македонский, который безответно восхищался Диогеном. Цинизм — философская школа, основанная в Афинах Антисфеном (455—366 до н. э.), учеником Сократа. Школа просуществовала около 800 лет после Диогена и оказала большое влияние на стоицизм. Наши современные слова «циник» и «цинизм» исторически связаны с этой школой, но их значения лишь косвенно связаны со взглядами Диогена. О них известно только по свидетельствам более поздних авторов. Если Диоген что-то и написал, то оно не сохранилось.

После Диогена школа разделилась на два течения, одно делало акцент на диогеноподобном поведении, другое вело к стоицизму, развивая его идеи. Странное поведение — это то, что большинство людей слышало о Диогене. Он шел назад через Афины, держа фонарь в дневном свете, ища настоящего человека. Жил он в «кадке» (большой глиняной бочке). Он мастурбировал, мочился, испражнялся и вступал в половые сношения на публике, по сути, совершенно не пользуясь общественными условностями и правилами. Он сказал, что решением проблем Эдипа будет легализация инцеста. Он просил еды. Он отверг предложения дружбы. Однажды он попросил у Платона вина и инжира. Платон прислал целый кувшин вина. Диоген язвительно жаловался, обвиняя Платона в том, что он не имеет никакого смысла посылать больше, чем ему нужно или чего он просил. На вопрос Александра, что он может для него сделать, Диоген ответил: «Двигайся так, чтобы не загораживать солнце».0007

Странное поведение — это то, что большинство людей слышало о Диогене. Он шел назад через Афины, держа фонарь в дневном свете, ища настоящего человека. Жил он в «кадке» (большой глиняной бочке). Он мастурбировал, мочился, испражнялся и вступал в половые сношения на публике, по сути, совершенно не пользуясь общественными условностями и правилами. Он сказал, что решением проблем Эдипа будет легализация инцеста. Он просил еды. Он отверг предложения дружбы. Однажды он попросил у Платона вина и инжира. Платон прислал целый кувшин вина. Диоген язвительно жаловался, обвиняя Платона в том, что он не имеет никакого смысла посылать больше, чем ему нужно или чего он просил. На вопрос Александра, что он может для него сделать, Диоген ответил: «Двигайся так, чтобы не загораживать солнце».0007

Однако, по словам нашего гостя, Луиса Э. Навиа, это странное поведение было основано на философских принципах. (Навиа является автором книги «Диоген Циник » (гуманитарные науки, 2005 г.) и ряда других работ о Диогене и других темах классической философии. ) Навиа дает нам двенадцать основных принципов философии Диогена:

) Навиа дает нам двенадцать основных принципов философии Диогена:

1. Единственным объектом философии является человеческое существование, а любой другой объект может быть только источником отвлечения внимания и непоследовательным способом удовлетворения нездорового чувства любопытства, которым страдают люди.

2. В нашем стремлении придать смысл человеческому существованию мы должны направить наше внимание в первую очередь на физический мир, потому что мы в первую очередь физические существа.

3. Живите каждым мгновением так, как если бы оно было единственным мгновением жизни; жизнь коротка и эфемерна.

4. Счастья нельзя достичь, пока мы не понимаем его природу; поэтому целью философии должно быть правильное понимание счастья.

5. Счастье (eudaemonia) не может быть определено с точки зрения имущества, удовольствий, комфорта, власти, славы, эрудиции, долгой жизни и тому подобного, как люди склонны думать.

6. Счастье – это жить в согласии с природой.

7. Разум или ясность ума должны определять, что соответствует, а что не соответствует человеческой природе. То есть ни желание, ни эмоция, ни прочая врожденная глупость людей.

8. Возможность возвращения к природе, понимаемой как возвращение к подлинной человечности, существует для каждого человека, как бы он ни был далек от жизни в согласии с природой.

9. Посредством дисциплины (аскезиса) мы очищаем ум от путаницы и помрачения, вредных веществ и неестественных привычек и преуспеваем в укреплении воли.

10. Если мы должны стремиться к счастливой, естественной и добродетельной жизни, учитывая социальный контекст, в котором мы обречены жить, крайне важно, чтобы мы стремились развить в себе невозмутимое и полное состояние самодостаточности ( автархия). Это влечет за собой полный отказ от необходимости нуждаться в мире и способность выносить за скобки бессмысленное навязывание нам обществом.