Политические идеи Дэвида Юма

3.04.2020

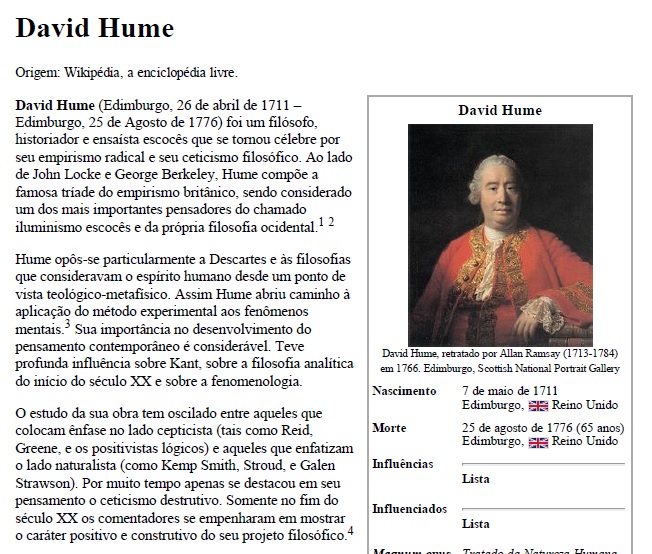

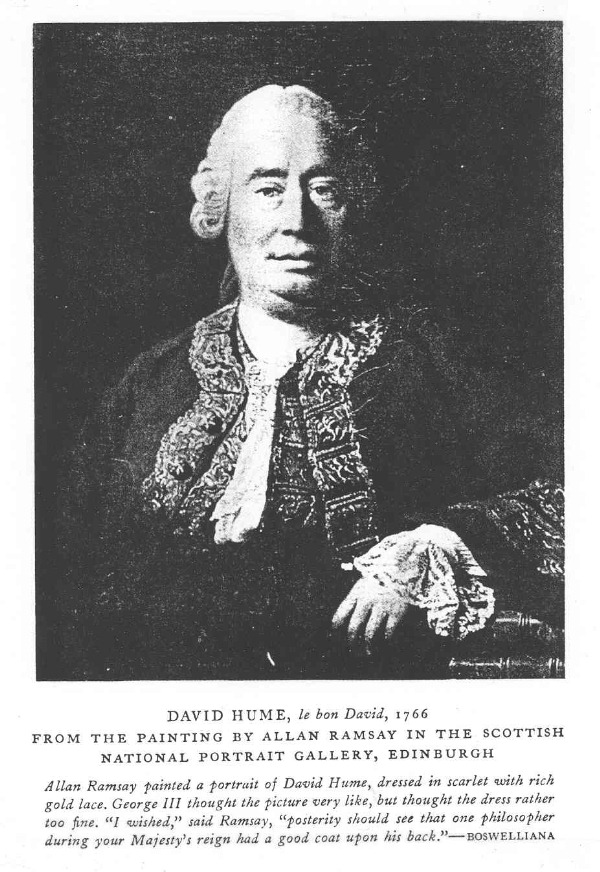

Дэвид Юм (1711-1776) родился в Эдинбурге в семье небогатого шотландского дворянина-землевладельца. Отец его занимался адвокатской практикой и, конечно, хотел сделать адвокатом и сына. Но молодой Дэвид еще в школе пристрастился к изучению философии настолько, что против желания родителей поступил на философский факультет Эдинбургского университета. Будучи студентом, он замыслил создать новую науку о человеческой природе, которая подобно физике Ньютона соединит в себе теорию и эмпирику и опишет не только объект (природу), но и субъект (человека). Над своим сочинением «Трактат о человеческой природе» он работал непрерывно до 1740 г. Но вышедшие в Лондоне три тома основного труда Юма, дела всей его жизни, не вызвали интереса в научном мире. Более того, его попытки занять кафедру были отвергнуты как Эдинбургским университетом, так и Университетом Глазго.

В этот сложный для себя период молодой универсант достаточно успешно занимается практической деятельностью, связанной с политикой и наукой. Он становится компаньоном-наставником маркиза Аннандейла, затем секретарем генерала Сен-Клера. Юм начинает вращаться в политических кругах, выполнять политические миссии. Позднее, в 1760-х гг., он работает секретарем английского посла в Париже. Юм был знаком со многими деятелями французского Просвещения (Д’Аламбером, Гельвецием, Дидро, Руссо и др.). В Великобритании он служил на должности помощника государственного секретаря и вышел в отставку в 1769 г.

В последние годы жизни Юм жил в Эдинбурге, участвуя в работе научного общества Шотландии. Первый успех и известность как к ученому пришли к Юму, когда он издал свою «Историю Великобритании». Работа над этим капитальным трудом заняла у него десять лет. Английскую историю Юм изучал, служа в Эдинбургской библиотеке (1752-1762). У. Черчилль говорил об истории Юма как о настольной книге своей юности.

Как философ Юм стал известен тем, что сформулировал принципы новоевропейского агностицизма и явился предшественником позитивизма.

В основу политической этики Юма положена концепция неизменной человеческой природы, делающей человеческое существо слабым, подверженным ошибкам и капризам собственных несовершенных представлений. Образование не исправляет это положение человека в мире, ибо приносит не столько знания, сколько привычки. Привычка к удовольствию заставляет человека следовать моральным нормам общества, ибо моральная оценка последнего и чувство общечеловеческой симпатии позволяют достичь искомого удовольствия. Поэтому человек менее индивидуален и утилитарен и более социален в своем стремлении к общественному благу.

Политологические взгляды Юма вытекают из его философскоэтического учения. Юм — последовательный противник договорной концепции происхождения государства. Общество, по Юму, возникает в результате разрастания семей, а государство образуется из института военных вождей, легитимность которого объясняется привычкой народа к подчинению, продолжительностью правления и соблюдением законов, в том числе принципа частной собственности.

Свои взгляды на партии Юм изложил в эссе «О партиях вообще». В нем он, как истинный представитель XVIII в., обрушивается на партии как на организации, подрывающие единство нации, нарушающие действие законов, вызывающие яростную вражду среди людей. Он сравнивает партии с сорняками, которые, однажды пустив корни, «размножаются естественным путем в течение многих столетий, и дело редко кончается чем-либо иным, кроме полного распада той системы, при которой они были посеяны».

Партии, которые Юм по традиции того времени именует «фракциями», он подразделяет на две категории. К первой относятся личные фракции, которые основываются на личной дружбе или вражде. Они обычно возникают в небольших республиках, где «любая домашняя ссора становится государственным делом». Ко второй категории партий относятся так называемые реальные фракции.

Они основываются на «реальном различии во мнении или интересе», причем продолжают существовать и после того, как реальное различие утрачено.

Несмотря на попытки дать научный анализ политическим партиям, Юм остался на позиции типичных представителей XVIII в., не изменивших менталитету абсолютизма, согласно которому главное благо для общества заключается в единстве, а противоречия, которые раздувают партии, ведут к разрушению системы правления.

В другом своем политическом эссе «О коалиции партий» (опубликовано в 1758 г., на русский язык не переведено) Юм анализирует положение дел в английском парламенте, которое характеризовалось тогда противостоянием группировок вигов и тори. В целях достижения политической стабильности и закрепления правления вигов Юм призывал их заключить коалицию с влиятельной группировкой партии тори, так называемыми новыми тори во главе с Уильямом Питтом Младшим (1759-1806).

В другом эссе, «О характере сэра Роберта Уолпола» (опубликовано в 1748 г., на русский не переведено), Юм дает политикопсихологический портрет лидера партии вигов и лорда-канцлера (премьер-министра) Англии в 1745-1717 гг. и 1721-1742 гг.

и 1721-1742 гг.

Из политологических работ Юма, переведенных на русский язык, следует отметить такие эссе, как «О свободе печати», «О том, что политика может стать наукой», «О первоначальных принципах правления», «О гражданской свободе», «О первоначальном договоре», «Идея совершенного государства», «О происхождении правления».

Ключевые слова: Политика, Просвещение

Источник: Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. — СПб.: Питер, 2012. — 432 с.

| Материалы по теме |

|---|

Политические идеи лорда Болингброка Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов…. |

Политические идеи Вольтера Под ред. |

Политические идеи Шарля Монтескье Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов…. |

Политические идеи Жан-Жака Руссо Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов…. |

Политические идеи Наполеон Бонапарта Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов…. |

Политические учения Мелье, Морелли, Мабли Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов…. |

Политические идеи Готфрида Лейбница Под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева, История политических учений: Учебник для вузов. |

Сущность и особенности авторитарной политической системы Соловьев А.И., Политология: Политическая теория, политические технологии:. Учебник для… |

|

Дэвид Юм (1711–1776): темы, аргументы и идеи

Неопределенность причинно-следственной связи происходят одновременно, мы не можем знать, характер их соединения.

Основываясь на этом наблюдении, Юм утверждает

против самой концепции причинности, или причины и следствия. Мы часто

предположить, что одно вызывает другое, но вполне возможно

что одно , а не вызывает другое. Юм утверждает

что причинность — это привычка к ассоциации, убеждение, которое необоснованно

и бессмысленно. Тем не менее, он отмечает, что когда мы неоднократно наблюдаем

одно событие следует за другим, наше предположение, что мы являемся свидетелями

причина и следствие кажется нам логичным. Юм считает, что у нас есть

инстинктивная вера в причинность, коренящаяся в наших собственных биологических привычках,

и что мы не можем ни доказать, ни опровергнуть это убеждение. Однако,

если мы примем наши ограничения, мы все равно сможем функционировать, не отказываясь от

наши предположения о причине и следствии. Религия предполагает, что

мир действует на причине и следствии, и поэтому должно быть

быть Первопричиной, а именно Богом. В мировоззрении Юма причинность

предполагаемый, но в конечном счете непознаваемый.

Основываясь на этом наблюдении, Юм утверждает

против самой концепции причинности, или причины и следствия. Мы часто

предположить, что одно вызывает другое, но вполне возможно

что одно , а не вызывает другое. Юм утверждает

что причинность — это привычка к ассоциации, убеждение, которое необоснованно

и бессмысленно. Тем не менее, он отмечает, что когда мы неоднократно наблюдаем

одно событие следует за другим, наше предположение, что мы являемся свидетелями

причина и следствие кажется нам логичным. Юм считает, что у нас есть

инстинктивная вера в причинность, коренящаяся в наших собственных биологических привычках,

и что мы не можем ни доказать, ни опровергнуть это убеждение. Однако,

если мы примем наши ограничения, мы все равно сможем функционировать, не отказываясь от

наши предположения о причине и следствии. Религия предполагает, что

мир действует на причине и следствии, и поэтому должно быть

быть Первопричиной, а именно Богом. В мировоззрении Юма причинность

предполагаемый, но в конечном счете непознаваемый. мы не знаю есть

есть Первопричина или место для Бога.

мы не знаю есть

есть Первопричина или место для Бога.Проблема индукции

Индукция есть практика делать общие выводы

на основе конкретных переживаний. Хотя этот метод необходим

эмпиризму и научному методу всегда есть что-то

по своей природе не уверены в этом, потому что мы можем получить новые данные, которые

различны и опровергают наши предыдущие выводы. По сути,

принцип индукции учит нас тому, что мы можем предсказывать будущее на основе

о том, что произошло в прошлом, чего мы не можем. Юм утверждает, что

при отсутствии реальных знаний о характере связи

между событиями мы не можем адекватно обосновать индуктивные предположения.

Юм предлагает два возможных оправдания и отвергает их оба.

Первое обоснование функционально: вполне логично, что

будущее должно быть похоже на прошлое. Юм указал, что мы можем просто

как легко представить себе мир хаоса, так логика не может гарантировать наше

индукции. Второе обоснование состоит в том, что мы можем предположить, что что-то

будет продолжаться, потому что это всегда случалось раньше. К

Юм, такого рода рассуждения цикличны и лишены основания.

в причине. Несмотря на усилия Джона Стюарта Милля и других, некоторые

можно утверждать, что проблема индукции никогда не решалась должным образом.

решено. Юм оставил дискуссию с мнением, что мы

инстинктивная вера в индукцию, коренящаяся в наших собственных биологических привычках,

что мы не можем поколебать и все же не можем доказать. Юм допускает, что мы можем

по-прежнему использовать индукцию, как причинно-следственную связь, чтобы функционировать ежедневно

пока мы признаем ограниченность наших знаний.

К

Юм, такого рода рассуждения цикличны и лишены основания.

в причине. Несмотря на усилия Джона Стюарта Милля и других, некоторые

можно утверждать, что проблема индукции никогда не решалась должным образом.

решено. Юм оставил дискуссию с мнением, что мы

инстинктивная вера в индукцию, коренящаяся в наших собственных биологических привычках,

что мы не можем поколебать и все же не можем доказать. Юм допускает, что мы можем

по-прежнему использовать индукцию, как причинно-следственную связь, чтобы функционировать ежедневно

пока мы признаем ограниченность наших знаний.

Религиозная мораль против моральной пользы

Юм предлагает идею о том, что моральные принципы укоренены

в их полезности или полезности, а не в Божьей воле. Его

Версия этой теории уникальна. В отличие от своих утилитарных преемников,

таких как Джон Стюарт Милль, Юм не думал, что моральные истины могут

прийти к научному выводу, как если бы мы могли складывать единицы

полезности и сравнить относительную полезность различных действий. Вместо этого Юм был моральным сентименталистом, который считал, что мораль

принципы не могут быть интеллектуально обоснованы как научные решения

к социальным проблемам. Юм утверждает, что некоторые принципы просто привлекательны.

нам, а другим нет. Нравственные принципы привлекают нас, потому что они

продвигать наши интересы и интересы наших собратьев, с

которым мы, естественно, симпатизируем. Другими словами, человек биологически

склонны одобрять и поддерживать все, что помогает обществу, поскольку мы

все живут в сообществе и получают выгоду. Юм использовал этот простой

но противоречивое понимание, объясняющее, как мы оцениваем широкий спектр

явлений, от социальных институтов и государственной политики до

черты характера и индивидуальное поведение.

Вместо этого Юм был моральным сентименталистом, который считал, что мораль

принципы не могут быть интеллектуально обоснованы как научные решения

к социальным проблемам. Юм утверждает, что некоторые принципы просто привлекательны.

нам, а другим нет. Нравственные принципы привлекают нас, потому что они

продвигать наши интересы и интересы наших собратьев, с

которым мы, естественно, симпатизируем. Другими словами, человек биологически

склонны одобрять и поддерживать все, что помогает обществу, поскольку мы

все живут в сообществе и получают выгоду. Юм использовал этот простой

но противоречивое понимание, объясняющее, как мы оцениваем широкий спектр

явлений, от социальных институтов и государственной политики до

черты характера и индивидуальное поведение.

Отдел разума и морали

Юм отрицает, что разум играет определяющую роль в побуждении

или обескураживающее поведение. Наоборот, он считает, что решающим

фактором человеческого поведения является страсть. В качестве доказательства он просит нас оценить человеческие

действия по критерию «инструментализма», т. е.

служит ли действие цели агента. Как правило, мы видим

что они этого не делают и что люди склонны действовать исходя из каких-то других

мотивация, чем их интересы. На основании этих рассуждений Юм

приходит к выводу, что разум сам по себе не может никого мотивировать к действию. Скорее,

разум помогает нам прийти к суждениям, но наши собственные желания мотивируют

нам действовать или игнорировать эти суждения. Следовательно, разум не

составляют основу нравственности — она играет скорее роль советчика

чем у лица, принимающего решения. Точно так же аморальность аморальна, а не

потому что это нарушает разум, а потому что это неприятно нам.

Этот аргумент разозлил английское духовенство и других религиозных философов.

которые считали, что Бог дал людям повод использовать их в качестве инструмента для открытия

и понимать моральные принципы. Сняв разум с престола,

Юм отрицал роль Бога как источника морали.

е.

служит ли действие цели агента. Как правило, мы видим

что они этого не делают и что люди склонны действовать исходя из каких-то других

мотивация, чем их интересы. На основании этих рассуждений Юм

приходит к выводу, что разум сам по себе не может никого мотивировать к действию. Скорее,

разум помогает нам прийти к суждениям, но наши собственные желания мотивируют

нам действовать или игнорировать эти суждения. Следовательно, разум не

составляют основу нравственности — она играет скорее роль советчика

чем у лица, принимающего решения. Точно так же аморальность аморальна, а не

потому что это нарушает разум, а потому что это неприятно нам.

Этот аргумент разозлил английское духовенство и других религиозных философов.

которые считали, что Бог дал людям повод использовать их в качестве инструмента для открытия

и понимать моральные принципы. Сняв разум с престола,

Юм отрицал роль Бога как источника морали.

Поиск Бога в упорядоченной Вселенной

Юм утверждает, что упорядоченная Вселенная не обязательно

доказать существование Бога. Сторонники противоположной точки зрения утверждают

что Бог является творцом вселенной и источником порядка

и цель, которую мы наблюдаем в нем, которые напоминают порядок и цель

мы сами создаем. Поэтому Бог, как творец вселенной,

должны обладать интеллектом, подобным нашему, хотя и превосходящим его. Юм

объясняет, что для того, чтобы этот аргумент имел силу, должно быть верно, что

порядок и цель появляются только как прямой результат замысла. Он указывает

из того, что мы можем наблюдать порядок во многих бездумных процессах, таких как

Генерация и вегетация. Юм далее утверждает, что даже если мы примем

что вселенная имеет замысел, мы ничего не можем знать о

дизайнер. Бог может быть морально двусмысленным, неразумным или даже

смертный. Аргумент замысла не доказывает существование Бога

таким, каким мы его себе представляем: всезнающим, всемогущим и полностью

благотворный. Существование зла, считает Юм, доказывает, что если Бог

существует, Бог не может соответствовать этим критериям. Присутствие зла предполагает

Бог либо всемогущ, но не совсем добр, либо действует из лучших побуждений

но неспособен уничтожить зло, а потому не всемогущ.

Сторонники противоположной точки зрения утверждают

что Бог является творцом вселенной и источником порядка

и цель, которую мы наблюдаем в нем, которые напоминают порядок и цель

мы сами создаем. Поэтому Бог, как творец вселенной,

должны обладать интеллектом, подобным нашему, хотя и превосходящим его. Юм

объясняет, что для того, чтобы этот аргумент имел силу, должно быть верно, что

порядок и цель появляются только как прямой результат замысла. Он указывает

из того, что мы можем наблюдать порядок во многих бездумных процессах, таких как

Генерация и вегетация. Юм далее утверждает, что даже если мы примем

что вселенная имеет замысел, мы ничего не можем знать о

дизайнер. Бог может быть морально двусмысленным, неразумным или даже

смертный. Аргумент замысла не доказывает существование Бога

таким, каким мы его себе представляем: всезнающим, всемогущим и полностью

благотворный. Существование зла, считает Юм, доказывает, что если Бог

существует, Бог не может соответствовать этим критериям. Присутствие зла предполагает

Бог либо всемогущ, но не совсем добр, либо действует из лучших побуждений

но неспособен уничтожить зло, а потому не всемогущ.

The Bundle Theory of the Self

Хьюм просит нас рассмотреть, какое впечатление производит на нас наше

понятие о себе. Мы склонны думать о себе как о себе — стабильном

сущности, существующие во времени. Но как бы внимательно мы ни рассматривали

наш собственный опыт, мы никогда не наблюдаем ничего, кроме серии

преходящие чувства, ощущения и впечатления. Мы не можем наблюдать

себя или то, что мы есть, единым образом. Нет впечатления

«Я», которое связывает воедино наши особые впечатления. В

Другими словами, мы никогда не можем непосредственно осознавать себя, только

то, что мы переживаем в каждый данный момент. Хотя отношения

между нашими идеями, чувствами и т. д., можно проследить во времени

по памяти нет никаких реальных свидетельств какого-либо ядра, которое их соединяет.

Этот аргумент применим и к понятию души. Юм предлагает

что «я» — это всего лишь пучок восприятий, как звенья в цепи.

Искать объединяющее «я» за пределами этих восприятий — все равно, что искать

для цепи отдельно от составляющих ее звеньев. Юм утверждает

что наше представление о себе является результатом нашей естественной привычки

приписывание единого существования любому набору связанных частей.

Это убеждение естественно, но логического подтверждения ему нет.

Юм утверждает

что наше представление о себе является результатом нашей естественной привычки

приписывание единого существования любому набору связанных частей.

Это убеждение естественно, но логического подтверждения ему нет.

Дэвид Хьюм — Econlib

Хотя шотландский философ Дэвид Хьюм более известен своими трактовками философии, истории и политики, он также внес существенный вклад в экономическую мысль. Его эмпирический аргумент против британского меркантилизма лег в основу классической экономической теории. Его эссе о деньгах и международной торговле, опубликованные в журнале «Политические рассуждения» , сильно повлияли на его друга и соотечественника Адама Смита.

Британские меркантилисты считали, что экономическое процветание может быть достигнуто за счет ограничения импорта и поощрения экспорта, чтобы максимизировать количество золота в стране происхождения. Американские колонии способствовали этой политике, предоставляя сырье, которое Британия перерабатывала в готовые товары и реэкспортировала обратно колониальным потребителям в Америке. Излишне говорить, что договоренность была недолгой.

Излишне говорить, что договоренность была недолгой.

Но еще до того, как Американская революция вмешалась в меркантилистские устремления, Дэвид Хьюм показал, почему чистый экспорт в обмен на золотую валюту, накопленную Великобританией, не может увеличить благосостояние. Аргумент Юма был по существу монетаристской количественной теорией денег: цены в стране изменяются непосредственно с изменениями в денежной массе. Хьюм объяснил, что по мере увеличения чистого экспорта и поступления большего количества золота в страну для его оплаты цены на товары в этой стране будут расти. Таким образом, увеличение притока золота в Англию не обязательно существенно увеличит ее богатство.

Хьюм показал, что рост внутренних цен из-за притока золота будет препятствовать экспорту и поощрять импорт, тем самым автоматически ограничивая величину, на которую экспорт превысит импорт. Этот механизм корректировки называется механизмом ценового потока. Удивительно, но даже несмотря на то, что идея Юма подкрепила бы нападки Адама Смита на меркантилизм и аргументы в пользу свободной торговли, Смит проигнорировал аргумент Юма. Хотя немногие экономисты принимают точку зрения Юма буквально, она по-прежнему лежит в основе многих размышлений по вопросам платежного баланса.

Хотя немногие экономисты принимают точку зрения Юма буквально, она по-прежнему лежит в основе многих размышлений по вопросам платежного баланса.

Учитывая твердое понимание Юмом денежной динамики, его неправильные представления о денежном поведении заслуживают еще большего внимания. Юм ошибочно выдвинул понятие «ползучей инфляции» — идею о том, что постепенное увеличение денежной массы приведет к экономическому росту.

Хьюм внес еще два важных вклада в экономику. Одной из них является его идея, позднее развитая Фридрихом Хайеком в книге «Дорога к рабству», , о том, что экономическая свобода является необходимым условием политической свободы. Второе — это его утверждение, что «вы не можете вывести должное из того, что есть», то есть оценочные суждения не могут быть вынесены исключительно на основе фактов. Экономисты теперь делают то же самое, проводя различие между нормативным (что должно быть) и позитивным (что есть).

Хьюм умер в году «Богатство народов » было опубликовано в присутствии его автора, Адама Смита.

Об авторе

Дэвид Р. Хендерсон является редактором The Concise Encyclopedia of Economics . Он также является почетным профессором экономики Военно-морской школы последипломного образования и научным сотрудником Гуверовского института Стэнфордского университета. Он получил докторскую степень. по экономике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Избранные произведения

1752. Политические дискурсы. Эдинбург: А. Кинкейд и А. Дональдсон. Доступно в Интернете по адресу: http://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL24.html

1875. Философские труды Дэвида Хьюма. 4 тома. Отредактировано и аннотировано Т. Х. Грином и Т. Х. Гроузом. Лондон: Лонгманс, Грин.

1955. Письма по экономике. Под редакцией Юджина Ротвейна. Лондон: Нельсон.

1987. Очерки: моральные, политические и литературные. Под редакцией Юджина Ф. Миллера. Доступно в Интернете по адресу: http://www.econlib.

Его многотомное произведение История Англии (History of England) (1754—1761) было новаторской работой. Несмотря на все это, экономические произведения Юма принято рассматривать как абсолютно самодостаточную часть его наследия. И это неудивительно, так как в экономических эссе он не ссылался на свои работы в других областях, а последующая специализация науки не способствовала рассмотрению взаимосвязей между ними. Но и философы часто подходили к работам Юма по философии вне связи с его работами, относящимися к другим наукам.

Его многотомное произведение История Англии (History of England) (1754—1761) было новаторской работой. Несмотря на все это, экономические произведения Юма принято рассматривать как абсолютно самодостаточную часть его наследия. И это неудивительно, так как в экономических эссе он не ссылался на свои работы в других областях, а последующая специализация науки не способствовала рассмотрению взаимосвязей между ними. Но и философы часто подходили к работам Юма по философии вне связи с его работами, относящимися к другим наукам.

Он утверждал, что поведение обусловлено массовыми устремлениями, которые «зримы и сильны» и не подвержены влиянию трудноуловимых факторов, как это имеет место, когда рассматриваются небольшие группы. В случае больших групп легче уловить единообразие в поведении (Philosophical Works, p. 176). Заметим, что в соответствии с этой точкой зрения в предисловии к экономическим эссе Юм противопоставлял научный потенциал экономической науки ограниченным перспективам научного анализа в такой области, как дипломатия, где события определяются поведением небольшого числа людей (Writings on Economics, ed. Rotwein, p. 3—4).

Он утверждал, что поведение обусловлено массовыми устремлениями, которые «зримы и сильны» и не подвержены влиянию трудноуловимых факторов, как это имеет место, когда рассматриваются небольшие группы. В случае больших групп легче уловить единообразие в поведении (Philosophical Works, p. 176). Заметим, что в соответствии с этой точкой зрения в предисловии к экономическим эссе Юм противопоставлял научный потенциал экономической науки ограниченным перспективам научного анализа в такой области, как дипломатия, где события определяются поведением небольшого числа людей (Writings on Economics, ed. Rotwein, p. 3—4). Как представитель моральных дисциплин Юм решился уменьшить историческую обусловленность утверждений, которые призваны объяснить, как воздействие на человеческую природу изменяющихся условий может привести к сдвигам в человеческом поведении. Исследование такого рода, которое имело отношение к «гипотетической истории» (conjectural history) и французской «причинной истории» (histoire raisonee), Юм назвал «естественной историей» (natural history). Термин «естественный» здесь употребляется в значении «повторяющийся» или «вероятный» и касается сущности законов человеческого поведения. Есть много мест в ряде его эссе, где объясняется, что он понимает под историческими законами человеческого поведения. Одно из таких эссе носит название Естественная история религии (The Natural History of Religion). Подход с точки зрения «естественной истории» имеет фундаментальное значение и в его экономических эссе.

Как представитель моральных дисциплин Юм решился уменьшить историческую обусловленность утверждений, которые призваны объяснить, как воздействие на человеческую природу изменяющихся условий может привести к сдвигам в человеческом поведении. Исследование такого рода, которое имело отношение к «гипотетической истории» (conjectural history) и французской «причинной истории» (histoire raisonee), Юм назвал «естественной историей» (natural history). Термин «естественный» здесь употребляется в значении «повторяющийся» или «вероятный» и касается сущности законов человеческого поведения. Есть много мест в ряде его эссе, где объясняется, что он понимает под историческими законами человеческого поведения. Одно из таких эссе носит название Естественная история религии (The Natural History of Religion). Подход с точки зрения «естественной истории» имеет фундаментальное значение и в его экономических эссе. Первый уровень — экономическая психология. Здесь Юм имеет дело с экономическими мотивациями, или, пользуясь его терминологией, побуждениями к труду. Это базисный уровень его экономического анализа, где можно увидеть связь между его экономическими идеями и подходом к человеческой природе, предложенным в Трактате. На этом уровне анализ представляет собой естественную историю «становления и развития торговли». Коротко говоря, пытаясь объяснить, как, воздействуя на желания людей, изменения стимулируют экономический рост, Юм пришел к вопросу об экономических мотивах. Он видел четыре побуждения к труду: желание потреблять, желание действовать, желание разнообразия, желание получить выгоду.

Первый уровень — экономическая психология. Здесь Юм имеет дело с экономическими мотивациями, или, пользуясь его терминологией, побуждениями к труду. Это базисный уровень его экономического анализа, где можно увидеть связь между его экономическими идеями и подходом к человеческой природе, предложенным в Трактате. На этом уровне анализ представляет собой естественную историю «становления и развития торговли». Коротко говоря, пытаясь объяснить, как, воздействуя на желания людей, изменения стимулируют экономический рост, Юм пришел к вопросу об экономических мотивах. Он видел четыре побуждения к труду: желание потреблять, желание действовать, желание разнообразия, желание получить выгоду. Подобно охоте и игре, занятия в области экономики (особенно торговля, и, вообще, там, где предполагается самоотдача), по-видимому, удовлетворяют этим требованиям. Под желанием разнообразия Юм понимал желание испытать сильные побуждения как таковые (это состояние контрастирует с состоянием отсутствия желаний, или полусонным состоянием). Это не вполне независимое побуждение к труду, но важная составляющая желания как потреблять, так и активно действовать. Последнее побуждение к труду — желание материальной выгоды — предполагает стремление накапливать титулы богатства в процессе «экономической игры».

Подобно охоте и игре, занятия в области экономики (особенно торговля, и, вообще, там, где предполагается самоотдача), по-видимому, удовлетворяют этим требованиям. Под желанием разнообразия Юм понимал желание испытать сильные побуждения как таковые (это состояние контрастирует с состоянием отсутствия желаний, или полусонным состоянием). Это не вполне независимое побуждение к труду, но важная составляющая желания как потреблять, так и активно действовать. Последнее побуждение к труду — желание материальной выгоды — предполагает стремление накапливать титулы богатства в процессе «экономической игры». е. такие поступки, которые не ведут автоматически к результатам, отвечающим его интересам. Позиция Юма, таким образом, исключает любую попытку отождествлять богатство и благосостояние.

е. такие поступки, которые не ведут автоматически к результатам, отвечающим его интересам. Позиция Юма, таким образом, исключает любую попытку отождествлять богатство и благосостояние. Позиция Юма, считающаяся ранней версией взглядов экономистов-классиков, заключалась в том, что благодаря воздействию денежных потоков на цены в торгующих странах, количество денег в каждой из них автоматически стремится к равновесию, при котором экспорт уравновешивается импортом. Юм утверждал, что любая попытка путем ограничения торговли увеличить количество денег в стране до величины, большей, чем равновесное значение, обречена на провал (при условии, что деньги обращаются только внутри страны), так как денежный поток из-за рубежа увеличивает цены внутри страны относительно цен в других странах, уменьшая тем самым экспорт и увеличивая импорт, что, в свою очередь, вызывает отток денег из страны.

Позиция Юма, считающаяся ранней версией взглядов экономистов-классиков, заключалась в том, что благодаря воздействию денежных потоков на цены в торгующих странах, количество денег в каждой из них автоматически стремится к равновесию, при котором экспорт уравновешивается импортом. Юм утверждал, что любая попытка путем ограничения торговли увеличить количество денег в стране до величины, большей, чем равновесное значение, обречена на провал (при условии, что деньги обращаются только внутри страны), так как денежный поток из-за рубежа увеличивает цены внутри страны относительно цен в других странах, уменьшая тем самым экспорт и увеличивая импорт, что, в свою очередь, вызывает отток денег из страны. Как пишет Юм, «мне следует опасаться того, что все ручьи и реки высохнут, подобно тому, как деньги покинут королевство, в котором есть люди и производство» (Hume, Writings on Economics, p. 61).

Как пишет Юм, «мне следует опасаться того, что все ручьи и реки высохнут, подобно тому, как деньги покинут королевство, в котором есть люди и производство» (Hume, Writings on Economics, p. 61). При этом учитывается каждый стимул к труду, который упоминался в естественной истории «становления и развития торговли». В феодальном обществе, отмечает Юм, предложение капитала небольшое, так как существуют только два класса — крестьяне и земельная аристократия. Крестьяне бедны и не могут делать сбережения. Со своей стороны, аристократы склонны к большим заимствованиям. Они не работают, и им недостает разнообразия, потребность в котором можно удовлетворить, занимаясь интересной деятельностью; их интерес к жизни проявляется только в расходах на экстравагантное потребление. В итоге капитал редок, а ставки процента высоки. Однако экономическое развитие вызывает рост класса торговцев и людей, вовлеченных в производство. Представители этих групп испытывают радость жизни, занимаясь экономической деятельностью. По этой причине их расходы на потребление сокращаются. Это происходит также и потому, что погоня за прибылью порождает желание накапливать богатство как символ успеха в экономической игре.

При этом учитывается каждый стимул к труду, который упоминался в естественной истории «становления и развития торговли». В феодальном обществе, отмечает Юм, предложение капитала небольшое, так как существуют только два класса — крестьяне и земельная аристократия. Крестьяне бедны и не могут делать сбережения. Со своей стороны, аристократы склонны к большим заимствованиям. Они не работают, и им недостает разнообразия, потребность в котором можно удовлетворить, занимаясь интересной деятельностью; их интерес к жизни проявляется только в расходах на экстравагантное потребление. В итоге капитал редок, а ставки процента высоки. Однако экономическое развитие вызывает рост класса торговцев и людей, вовлеченных в производство. Представители этих групп испытывают радость жизни, занимаясь экономической деятельностью. По этой причине их расходы на потребление сокращаются. Это происходит также и потому, что погоня за прибылью порождает желание накапливать богатство как символ успеха в экономической игре. Так как новые промышленные классы получают значительную долю растущего национального дохода, их желание сберегать ведет к заметному увеличению предложения капитала и снижению процентных ставок.

Так как новые промышленные классы получают значительную долю растущего национального дохода, их желание сберегать ведет к заметному увеличению предложения капитала и снижению процентных ставок. Но отсутствие доказательств лишь подчеркивает оригинальность его выводов. Далее он утверждает, что если увеличение предложения денег значительно и продолжается в течение длительного времени, то его стимулирующий эффект на производство будет устойчивым, так как в этом случае растущее предложение денег будет питать «дух производства» и, следовательно, сам экономический рост. И хотя Юм доказывал, что увеличение предложения денег не влияет на процентные ставки, в эссе О проценте, где-то ближе к его концу, он также отмечал, что долгосрочное увеличение предложения денег, стимулируя экономический рост и изменяя расходы и сбережения, может увеличить предложение капитала и понизить ставку процента.

Но отсутствие доказательств лишь подчеркивает оригинальность его выводов. Далее он утверждает, что если увеличение предложения денег значительно и продолжается в течение длительного времени, то его стимулирующий эффект на производство будет устойчивым, так как в этом случае растущее предложение денег будет питать «дух производства» и, следовательно, сам экономический рост. И хотя Юм доказывал, что увеличение предложения денег не влияет на процентные ставки, в эссе О проценте, где-то ближе к его концу, он также отмечал, что долгосрочное увеличение предложения денег, стимулируя экономический рост и изменяя расходы и сбережения, может увеличить предложение капитала и понизить ставку процента. Но ясно, что Юм вполне осознавал роль свободного механизма цен в аллокации ресурсов (Writings on Economics, p. lxxviii—lxxx).

Но ясно, что Юм вполне осознавал роль свободного механизма цен в аллокации ресурсов (Writings on Economics, p. lxxviii—lxxx). Юм продолжает утверждать, что даже когда зарубежные товары конкурируют с отечественными, нет причин для беспокойства при условии, что в стране сохраняется «дух трудолюбия», который и стимулирует мировая торговля. Пока это так, можно не опасаться, что другие страны проникнут на рынок. И даже если это произойдет (что маловероятно), трудолюбивый и упорный народ сможет соответствующим образом изменить аллокацию ресурсов. Кроме того, внешняя торговля способствует более разнообразному использованию ресурсов внутри страны, что делает последнюю менее уязвимой перед лицом уменьшения спроса, которое время от времени случается на том или ином рынке.

Юм продолжает утверждать, что даже когда зарубежные товары конкурируют с отечественными, нет причин для беспокойства при условии, что в стране сохраняется «дух трудолюбия», который и стимулирует мировая торговля. Пока это так, можно не опасаться, что другие страны проникнут на рынок. И даже если это произойдет (что маловероятно), трудолюбивый и упорный народ сможет соответствующим образом изменить аллокацию ресурсов. Кроме того, внешняя торговля способствует более разнообразному использованию ресурсов внутри страны, что делает последнюю менее уязвимой перед лицом уменьшения спроса, которое время от времени случается на том или ином рынке. 34—35, 76, 199—205). В этом же эссе Юм корректирует свою основную мысль и признает существование обстоятельств, при которых в случае потери доли рынка за рубежом стране будет трудно найти другие возможности использования ресурсов (р. 81). В целом это эссе, которое появилось на 6 лет позже, чем другие экономические эссе, свидетельствует о том, что, взвесив все «за» и «против», Юм пришел к заключению, что свободная торговля могла бы положительно повлиять на долгосрочный экономический рост всех стран, и стоит мириться со всеми сопутствующими ей издержками, которые к тому же являются кратковременными.

34—35, 76, 199—205). В этом же эссе Юм корректирует свою основную мысль и признает существование обстоятельств, при которых в случае потери доли рынка за рубежом стране будет трудно найти другие возможности использования ресурсов (р. 81). В целом это эссе, которое появилось на 6 лет позже, чем другие экономические эссе, свидетельствует о том, что, взвесив все «за» и «против», Юм пришел к заключению, что свободная торговля могла бы положительно повлиять на долгосрочный экономический рост всех стран, и стоит мириться со всеми сопутствующими ей издержками, которые к тому же являются кратковременными. Позиция Юма по этому вопросу двойственная. Он отмечал, ссылаясь на исторические примеры, что естественные ограничения, например неплодородная почва, часто стимулируют трудолюбие, и писал, что искусственные препятствия в виде налогов могут возыметь такой же эффект. Эта точка зрения вытекает из представлений Юма о важности потребности в интересной деятельности как мотивации к труду. Он подчеркивал: чтобы деятельность была интересной, нужно, чтобы она была сложной и требующей напряжения. Вместе с тем он обращал внимание на то, что поскольку среди мотивов экономической деятельности есть еще и желание потреблять, увеличение трудностей достижения целей потребления сверх некоторого предела может привести людей в отчаяние. При таком подходе к стимулирующему воздействию трудностей на упорство и желание работать естественно полагать, что существует некий оптимальный уровень налогов. Юм считал, что налоги на бедных по всей Европе уже давно превысили этот оптимум и угрожают «разрушить все ремесла и промышленность».

Позиция Юма по этому вопросу двойственная. Он отмечал, ссылаясь на исторические примеры, что естественные ограничения, например неплодородная почва, часто стимулируют трудолюбие, и писал, что искусственные препятствия в виде налогов могут возыметь такой же эффект. Эта точка зрения вытекает из представлений Юма о важности потребности в интересной деятельности как мотивации к труду. Он подчеркивал: чтобы деятельность была интересной, нужно, чтобы она была сложной и требующей напряжения. Вместе с тем он обращал внимание на то, что поскольку среди мотивов экономической деятельности есть еще и желание потреблять, увеличение трудностей достижения целей потребления сверх некоторого предела может привести людей в отчаяние. При таком подходе к стимулирующему воздействию трудностей на упорство и желание работать естественно полагать, что существует некий оптимальный уровень налогов. Юм считал, что налоги на бедных по всей Европе уже давно превысили этот оптимум и угрожают «разрушить все ремесла и промышленность». В целом же позиция Юма представляет собой смесь меркантилистских и классических взглядов на эту проблему. Он отвергал меркантилистскую доктрину «пользы бедности» с ее безусловным одобрением высоких налогов на товары, потребляемые бедными, но также отвергал и позицию (которая основывается на присутствующей у Смита и Рикардо теории, согласно которой заработная плата определяется необходимым или исторически сформировавшимся стандартом жизни), что любой налог на результаты труда неизбежно снизит его предложение.

В целом же позиция Юма представляет собой смесь меркантилистских и классических взглядов на эту проблему. Он отвергал меркантилистскую доктрину «пользы бедности» с ее безусловным одобрением высоких налогов на товары, потребляемые бедными, но также отвергал и позицию (которая основывается на присутствующей у Смита и Рикардо теории, согласно которой заработная плата определяется необходимым или исторически сформировавшимся стандартом жизни), что любой налог на результаты труда неизбежно снизит его предложение. Особого внимания заслуживает то, как Юм представлял многосторонние связи между экономическим и социальным развитием. Из всей его политической экономии именно это эссе наиболее явно свидетельствует об озабоченности Юма как представителя моральных наук существованием взаимосвязей между различными сферами общественной жизни.

Особого внимания заслуживает то, как Юм представлял многосторонние связи между экономическим и социальным развитием. Из всей его политической экономии именно это эссе наиболее явно свидетельствует об озабоченности Юма как представителя моральных наук существованием взаимосвязей между различными сферами общественной жизни. И здесь естественная история становления и развития торговли оказывается принципиально важной. Как было сказано, в этой истории Юм рассматривал различные мотивы труда. В его экономической философии присутствуют три из этих мотивов — желание потреблять, желание интересной деятельности и разнообразия жизни. Он их рассматривал как конечные цели, являющиеся основными составляющими счастья индивида. Юм утверждал, что, создавая новые возможности для потребления и интересной экономической деятельности, экономический рост способствует достижению всех этих целей. Экономический рост, пишет Юм, вносит свой вклад и в удовлетворение четвертого важного для благосостояния человека желания — спокойствия и умиротворения, или состояния душевного равновесия, которым можно насладиться, если человек и после того, как многое в жизни было испытано, способен воспринимать. Стоит отметить, что анализ Юма этих составляющих человеческого счастья имеет прямое отношение к его концепции правильной жизни, которую он излагал в серии более ранних эссе: Эпикуреец, Стоик и Платоник.

И здесь естественная история становления и развития торговли оказывается принципиально важной. Как было сказано, в этой истории Юм рассматривал различные мотивы труда. В его экономической философии присутствуют три из этих мотивов — желание потреблять, желание интересной деятельности и разнообразия жизни. Он их рассматривал как конечные цели, являющиеся основными составляющими счастья индивида. Юм утверждал, что, создавая новые возможности для потребления и интересной экономической деятельности, экономический рост способствует достижению всех этих целей. Экономический рост, пишет Юм, вносит свой вклад и в удовлетворение четвертого важного для благосостояния человека желания — спокойствия и умиротворения, или состояния душевного равновесия, которым можно насладиться, если человек и после того, как многое в жизни было испытано, способен воспринимать. Стоит отметить, что анализ Юма этих составляющих человеческого счастья имеет прямое отношение к его концепции правильной жизни, которую он излагал в серии более ранних эссе: Эпикуреец, Стоик и Платоник. Из четвертого эссе в этой серии, озаглавленного Скептик, следует идея плюрализма, которая проявилась в трактовке счастья как многомерного явления (Hume, Writings on Economics, p. xcv—xcix).

Из четвертого эссе в этой серии, озаглавленного Скептик, следует идея плюрализма, которая проявилась в трактовке счастья как многомерного явления (Hume, Writings on Economics, p. xcv—xcix). Рост торговли обеспечивает рост торгового сословия, людей «среднего ранга», которые, кроме прочего, заинтересованы в создании законов, охраняющих их собственность. Он подчеркивал, что этот процесс ведет к развитию парламентской формы правления и связанному с этим уважению свободы личности. Таким образом, Юм осознавал связь между утверждением принципа экономического индивидуализма и политической свободой, которой начиная с этого времени уделялось так много внимания. И хотя Юм понимал, что развитие торговли и промышленности может породить зло, он считал, что выгоды его перевешивают. Из-за очевидного стремления противостоять отрицательному отношению религии к роскоши, Юм слишком рьяно защищал экономический рост и тем самым подставлял свои рассуждения под огонь критики (Hume, Writings on Economics, p. cii—civ). Тем не менее, поскольку в основе его анализа лежала исключительно проницательная оценка индивидуалистического общества, ориентированного на богатство, этот анализ может быть отнесен к ранней классике.

Рост торговли обеспечивает рост торгового сословия, людей «среднего ранга», которые, кроме прочего, заинтересованы в создании законов, охраняющих их собственность. Он подчеркивал, что этот процесс ведет к развитию парламентской формы правления и связанному с этим уважению свободы личности. Таким образом, Юм осознавал связь между утверждением принципа экономического индивидуализма и политической свободой, которой начиная с этого времени уделялось так много внимания. И хотя Юм понимал, что развитие торговли и промышленности может породить зло, он считал, что выгоды его перевешивают. Из-за очевидного стремления противостоять отрицательному отношению религии к роскоши, Юм слишком рьяно защищал экономический рост и тем самым подставлял свои рассуждения под огонь критики (Hume, Writings on Economics, p. cii—civ). Тем не менее, поскольку в основе его анализа лежала исключительно проницательная оценка индивидуалистического общества, ориентированного на богатство, этот анализ может быть отнесен к ранней классике.

Работая с субъективными аспектами человеческого поведения, Смит нередко рассматривал их как некие универсальные константы (например, его суждение о том, что у людей есть врожденная склонность «запасать и менять»). Юм же относился к подобным характеристикам как к исторически изменяющимся и пытался объяснить природу влияния на них исторических обстоятельств (Hume, Writings on Economics, p. cvii—cx). Он не смог предугадать будущие направления развития экономической мысли, основной чертой которой стала идущая от Адама Смита тенденция абстрагироваться от истории. Но с точки зрения общей перспективы (хотя зачастую не с позиций ее концептуальных основ) можно сказать, что экономические идеи Юма имеют отношение к таким направлениям в экономической науке, как историческая школа и институционализм, к получившему в последнее время распространение представлению об экономическом росте как связанном с явлениями культуры, к признанию важности психологических факторов в макроэкономике и экономике неконкурентных рынков, а также к нормативным оценкам экономических систем, рассматриваемых в социальном контексте.

Работая с субъективными аспектами человеческого поведения, Смит нередко рассматривал их как некие универсальные константы (например, его суждение о том, что у людей есть врожденная склонность «запасать и менять»). Юм же относился к подобным характеристикам как к исторически изменяющимся и пытался объяснить природу влияния на них исторических обстоятельств (Hume, Writings on Economics, p. cvii—cx). Он не смог предугадать будущие направления развития экономической мысли, основной чертой которой стала идущая от Адама Смита тенденция абстрагироваться от истории. Но с точки зрения общей перспективы (хотя зачастую не с позиций ее концептуальных основ) можно сказать, что экономические идеи Юма имеют отношение к таким направлениям в экономической науке, как историческая школа и институционализм, к получившему в последнее время распространение представлению об экономическом росте как связанном с явлениями культуры, к признанию важности психологических факторов в макроэкономике и экономике неконкурентных рынков, а также к нормативным оценкам экономических систем, рассматриваемых в социальном контексте.