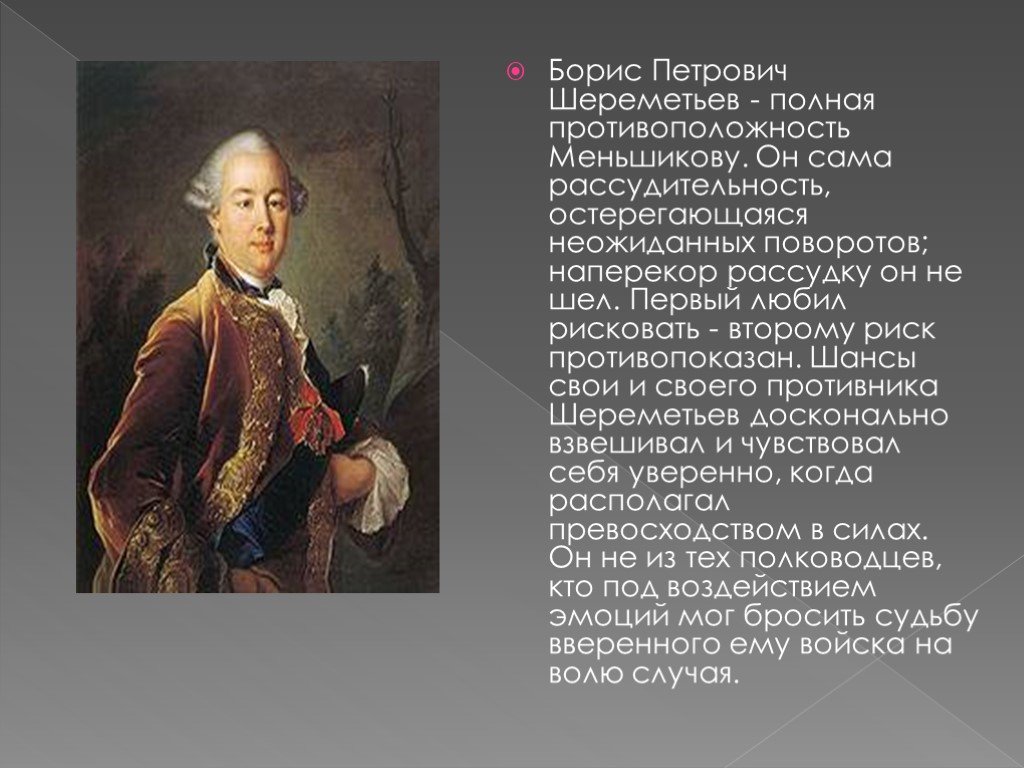

Владельцы Ораниенбаума Александр Данилович Меншиков «Ораниенбаум»

Скромное жилище фаворита

Взлет и падение

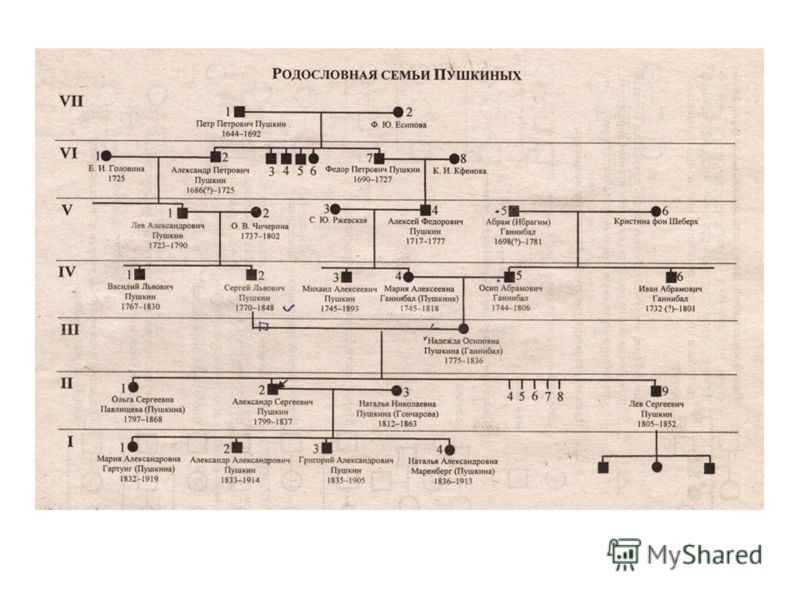

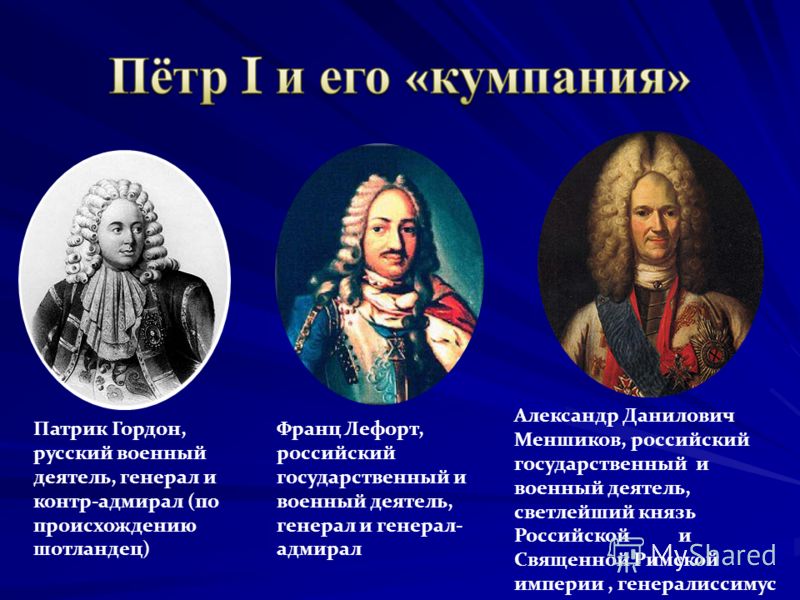

Обратимся вновь к Петровской эпохе и познакомимся со вторым лицом в империи, с тем самым человеком, которого Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Полтава» назвал:

Счастья баловень безродный, Полудержавный властелин.

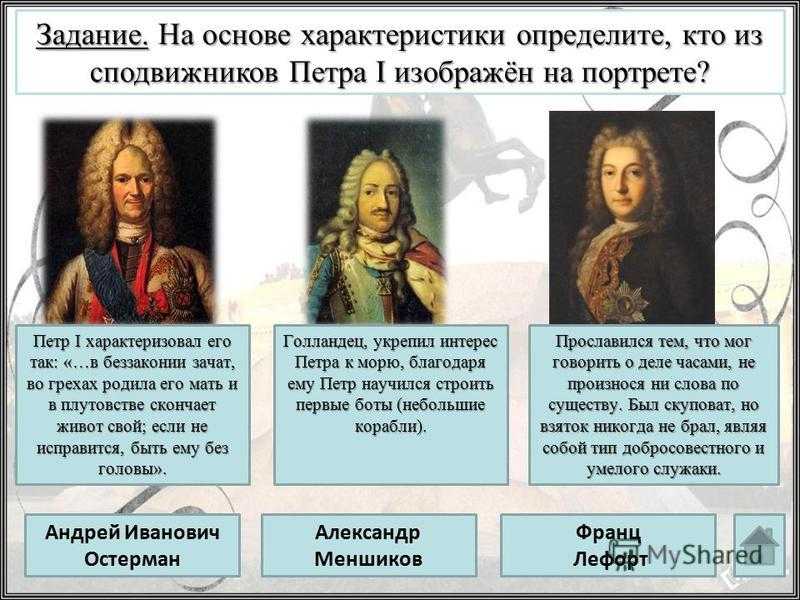

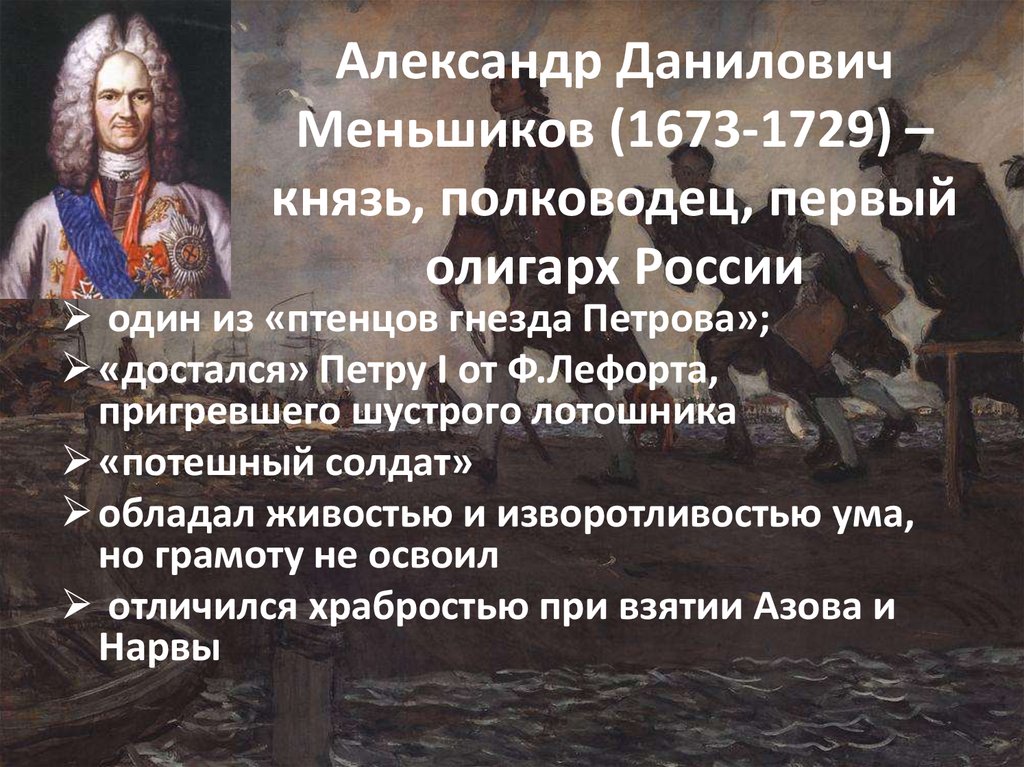

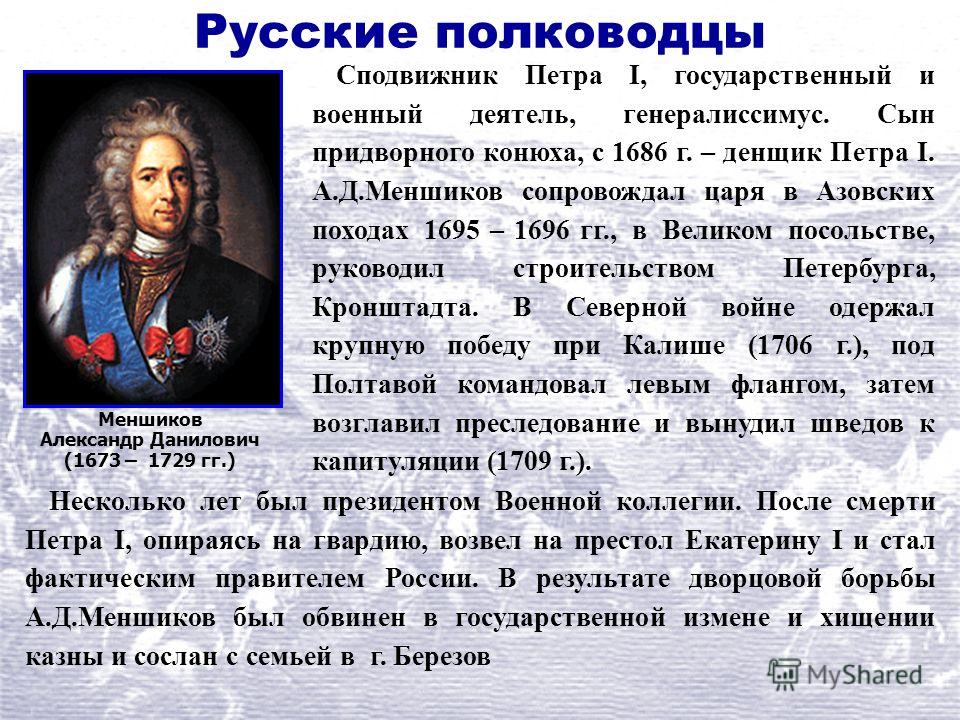

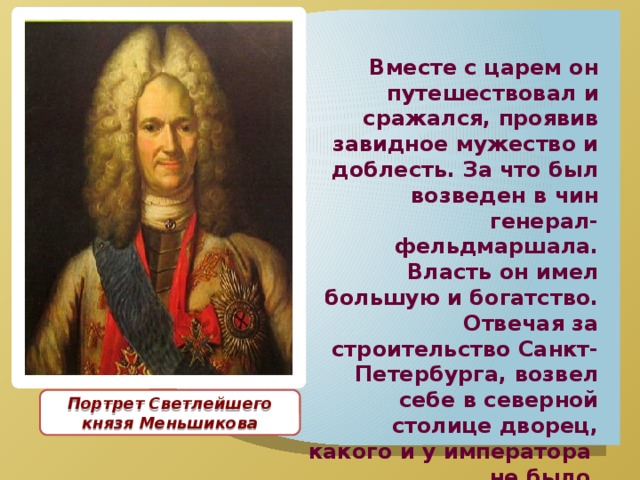

Судьба и личность этого человека — Александра Даниловича Меншикова — поражали современников. Юст Юль записал в своем дневнике: «Не могу не сказать несколько слов о восхождении и счастии Меншикова. Родился он в Москве от весьма незначительных родителей. Будучи подростком лет 16, он, подобно многим другим московским простолюдинам, ходил по улицам и продавал так называемые пироги. Это особого рода пироги из муки, печенные на сале и начиненные рыбою, луком и т.п., продают их по копейке или по денежке, т.е. полкопейке. Случайно узнав этого малого, царь взял его к себе в денщики, т. е. лакеи, потом, оценив его особенную преданность, пыл и расторопность, стал постепенно назначать его на высшие должности в армии, пока наконец теперь не сделал его фельдмаршалом.

Уровень ума его весьма посредственный и во всяком случае не соответствующий тем многочисленным важным должностям, которые ему доверены. Между прочим он состоит также гофмейстером царевича, который в бытность мою в России путешествовал за границей и находился в Саксонии. Князь Меншиков говорит порядочно по-немецки, так что понимать его легко, и сам он понимает, что ему говорят, но ни по-каковски ни буквы не умеет ни прочесть, ни написать, может разве подписать свое имя, которого, впрочем, никто не в состоянии разобрать, если наперед не знает, что это такое.

Меншиков действительно начал свою службу Петру в 1686 году в качестве денщика. В 1695— 1696 годах он участвовал в Азовских походах Петра, в 1697 году вместе с Петром побывал в Европе, вместе с ним работал на верфях Саардама и Амстердама, вместе с ним посетил Парламент в Лондоне. Известно, что эта экскурсия произвела на Петра большое впечатление, и он сказал своим приближенным: «Весело слышать то, когда сыны отечества королю говорят явно правду, семуто у англичан учиться можно». К сожалению, неизвестно, какие выводы сделал Меншиков, но они явно противоречили словам Петра I.

Последовало возвращение в Россию и новые войны, на этот раз со шведами. 11 октября 1702 года Меншиков участвует в штурме крепости Нотебург. Он командует отрядом в пятьсот человек и во главе сотни храбрецов одним из первых врывается на ее стены. После победы крепость получает имя Шлиссельбург— «город-ключ», а Меншиков — чин Шлиссельбургом го коменданта и вскоре графский титул. 7 мая 1703 года, когда в устье Невы вошли два военных шведских корабля — бот «Гедан» и шнява «Астриль», Петр I и Меншиков с отрядами семеновцев и преображенцев на 30 лодках взяли эти корабли на абордаж. Все участники боя были награждены памятной медалью с надписью «Небываемое бывает», а царь и А. Д. Меншиков получили из рук адмирала Головина ордена Св. Андрея Первозванного.

7 мая 1703 года, когда в устье Невы вошли два военных шведских корабля — бот «Гедан» и шнява «Астриль», Петр I и Меншиков с отрядами семеновцев и преображенцев на 30 лодках взяли эти корабли на абордаж. Все участники боя были награждены памятной медалью с надписью «Небываемое бывает», а царь и А. Д. Меншиков получили из рук адмирала Головина ордена Св. Андрея Первозванного.

Меншиков участвовал в закладке будущей Петропавловской крепости, его имя получил один из крепостных бастионов. С 1703 года он становится губернатором только что отвоеванной Ингерманландии (Ижорской земли) и Санкт-Петербурга.

Он участвует в штурме Нарвы, защищает Петербург от шведского флота, руководит строительством Олонецкой верфи, со стапелей которой в августе 1703 года сходит фрегат «Штандарт», Петровского и Повенецкого военных заводов и Печерской крепости в Киеве, воюет в Польше и в Литве, совершает подвиги при Калище, при штурме

Батурина и в Полтавской битве, осаждает и берет Ригу.

В 1710—1711 годах во время войны в Прибалтике Александр Данилович Меншиков, оставшись в Петербурге, руководит строительством военно-морского флота и управляет городом.

Словом, Александр Данилович— человек необычайно деятельный, истинный сын Петровской эпохи.

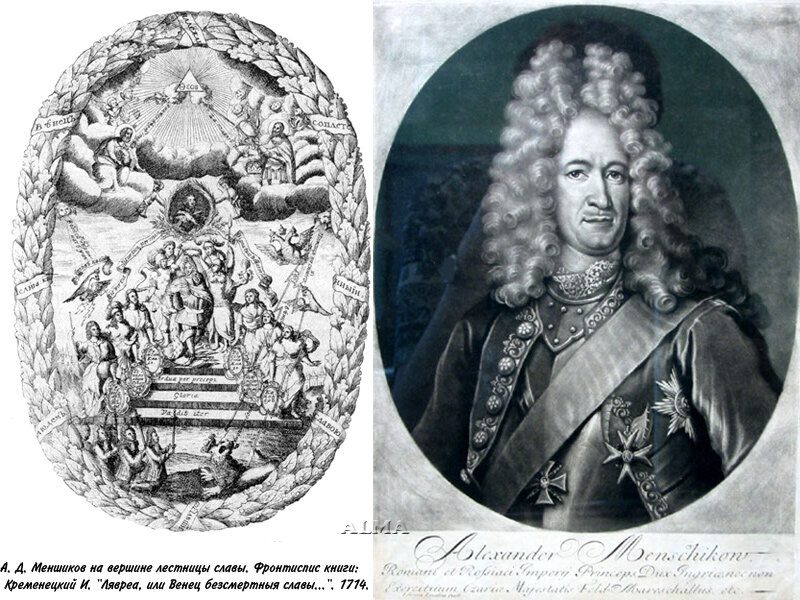

Неудивительно, что Петр постоянно жалует его новыми землями и титулами. К 1727 году полный титул Меншикова звучит так: «Светлейший Святого Римского и Российского государства князь и герцог Ижорский; в Дубровне, Горы-Горках и в Почепе граф, наследный господин Аринибургский и Батуринский, Его Императорского Величества Всероссийского над войсками командующий генералиссимус, верховный тайный действительный советник, государственной Военной коллегии президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской, подполковник Преображенской лейб-гвардии, полковник над тремя полками, капитан компании бомбардирской, от Флота Всероссийского вице-адмирал белого флага, кавалер орденов Святого апостола Андрея, датского Слона, польского Белого и прусского Черного орлов и Св. Александра Невского кавалер».

Он владеет обширными и роскошными поместьями под Москвой, на Украине, в Усть-Ижоре и по меньшей мере тремя резиденциями на Петергофской дороге: «Фаворит» близ Стрельны, «Монкураж» в Петергофе и Ораниенбаум.

«Загородные императорские резиденции» Е.В. Петрушина

А.Д. Меншиков и его потомки. — Петербург на Гайдпарке (Тина Коржева) — NewsLand

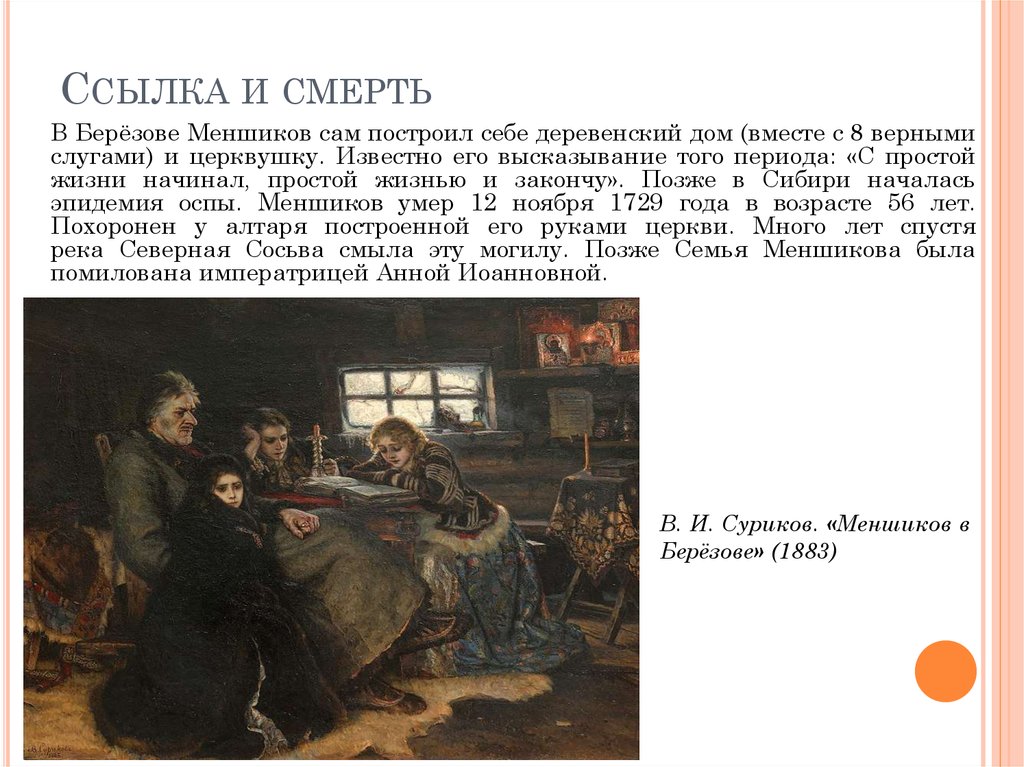

Это известная картина В. Сурикова » Меншиков в Берёзове».

Фаворит и любимец Петра Первого, всесильный князь Александр Данилович Меншиков волею Петра II и князей Долгоруких был лишен всех званий, наград и имущества и сослан вместе с семьей 11 апреля 1728 года в Сибирь.

По дороге В Казани умерла жена Меншикова Дарья, не выдержав трудностей дороги и опалы.

Местом ссылки был назначен Берёзов Тобольской губернии, с собой ему было разрешено взять 10 работников.

С начала Меншиков с детьми жил в остроге, потом сам с помощью работников построил деревянный дом.В ссылке Меншиков сохранил крепость духа, усердно молился, соорудил деревянную церковь, служил в ней дьячком. Он принял удар тяжёлый удар судьбы, устоял и не сломался.

А дети? На картине изображены — старшая Мария 17 лет, Александра 16 лет и Александр !4 лет.

Как сложилась их судьба?

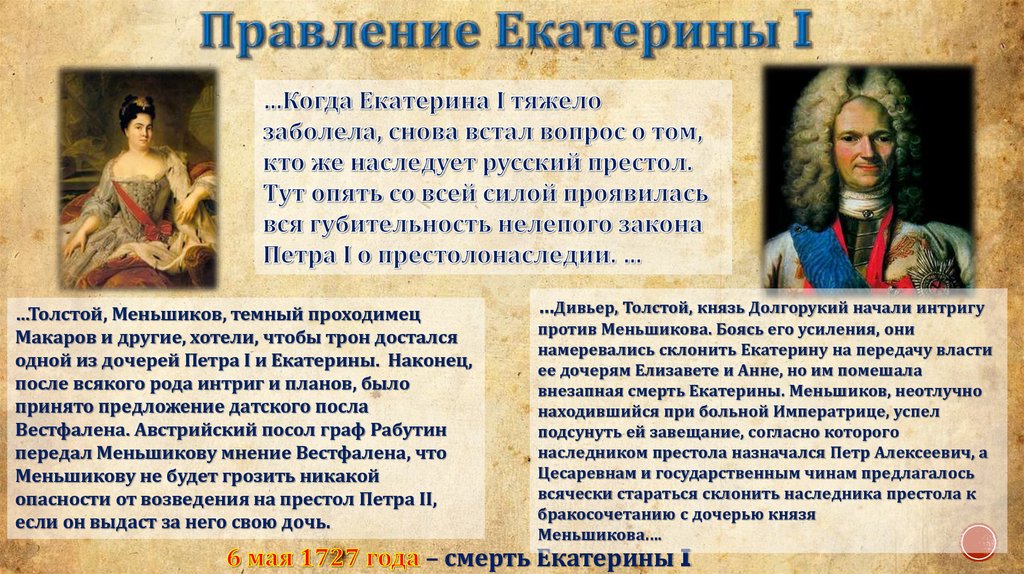

Мария (26 .12. 1711- 26.12.1729), старшая дочь Александра Даниловича. Она стала разменной картой в борьбе Меншикова за власть.

Когда после смерти Петра I на престол взошла Екатерина I, а Меншиков почти правил Россией, Мария была просватана за сына великого гетмана Литовского Петра Сапегу. Петр Сапега был старше Марии на 10 лет, любил её и 5 лет ждал когда она подрастет, пока в 1726 году не состоялось обручение Петра и Марии. Но…в

ожидании свадьбы и после смерти Екатерины планы Меншикова изменились, и он уже подумывал сделать свою дочь императрицей, выдав её замуж за ПетраII , внука Петра I и сына Алексея Петровича.

Петр II стал императором 6 мая 1727 года, а его обручение с Марией состоялось уже 25 мая этого же года.Петру было тогда 11 лет, и на обручении он плакал, да и Мария тоже терпеть не могла своего жениха.

Летом 1727 года Меншиков тяжело заболел, его место около императора заняли князья Долгорукие, и , когда после болезни Меншиков появился при дворе, он понял , что время его прошло и впереди его ждет

опала. …..Долгорукие его «отодвинули».

…..Долгорукие его «отодвинули».

8 сентября он был посажен под домашний арест, затем сослан в свое имение Раненбург, а в апреле1728 года сослан уже в Сибирь, лишенный всех званий, привилегий и всего имущества.

12(23) ноября 1729 года Меншиков скончался в возрасте 56 лет, а через месяц в день своего рождения умерла от оспы(?) Мария, ей исполнилось 18 лет.

На картине она сидит на переднем плане, закутавшись в шубку… Бледное, грустное лицо — это горестное сожаление о своей сломанной жизни, плач без слёз…..

После смерти Меншикова детям разрешено было вернуться в столицу, когда на престол уже взошла Анна Иоанновна.

Александре было в ту пору 19 лет, и её вскоре после возвращения выдали замуж за Густава Бирона, брата Эрнста Бирона, фаворита Анны Иоанновны.

В1736 году Александра умерла, но по женской линии род Меншикова продолжился.

Сын Меншикова, Александр (1714-1764) был более удачлив, участвовал в русско- турецкой войне, за храбрость пожалован чином капитан-поручика. Скончался в чине генерал-аншефа.

Скончался в чине генерал-аншефа.

Его внук светлейший князь Владимир Александрович (1814-1893) , генерал кавалерии потомства не оставил и на этом род Меншикова по мужской линии прекратился.

Последний потомок Меншикова по женской линии Иван Николаевич Корейша ( 1865-1919) за военные заслуги получил разрешение добавить к своей фамилии фамилию предка и стал именоваться Меншиков -Корейша. Скончался в годы Гражданской войны.

Высоко вознесла судьба Александра Даниловича Меншикова, сделав его одним из богатейших вельмож

петровских времен, сиятельным князем и ближайшим к трону царедворцем, но жажда власти , интриги снова повергли его в самый низ общества — из «грязи — в князи» и наоборот…..

Меншиков при всей преданности ПетруI принадлежал к клану больших «мздоимцев» государственного имущества, за что неоднократно был наказан и даже бит Петром, но умел извернуться, оправдываясь тем, что «все воруют».

Однажды царь, выведенный из терпенья этой повальной недобросовестностью, хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки.

Тогда «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: » Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и подданных?Мы все воруем, только один больше и приметнее других»

Поломанные судьбы всей семьи Меншикова были платой в его борьбе за власть, но сам Меншиков остался в истории как преданный друг и соратник Петра I » питомец гнезда петрова», «мейн герцбрудер»( мой сердечный брат), как называл его Петр.

Использованная литература:

В. О. Ключевский » Исторические портреты»

А Шокарев » Тайны русской аристократии»

67

24531

Научно-образовательный сайт – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Учрежденный в России при Петре Великом и пожалованный Екатерине I, ставшей его верховным главой, орден Святой Екатерины, или «Орден освобождения», был первый в России орден для женщин. В этом маленьком кусочке истории петровской эпохи, как показывает в своем новом исследовании профессор Игорь Федюкин, обнаруживаются серьезные политические амбиции жены монарха. Профессор Федюкин рассуждает о том, как история «дамского ордена» отражает планы бывшей любовницы повысить свой статус и изменить линию престолонаследия в пользу своих детей.

В этом маленьком кусочке истории петровской эпохи, как показывает в своем новом исследовании профессор Игорь Федюкин, обнаруживаются серьезные политические амбиции жены монарха. Профессор Федюкин рассуждает о том, как история «дамского ордена» отражает планы бывшей любовницы повысить свой статус и изменить линию престолонаследия в пользу своих детей.

Русская Галатея

Историки долгое время считали, что орден Святой Екатерины, первый «дамский орден» в России, был учрежден в 1713 году самим Петром Великим. Его вторая жена, Екатерина Алексеевна (Екатерина), считалась скорее лауреатом ордена, чем его соучредительницей. Как правило, царица считалась подчиненной Петра, как мифическая Галатея — своему мужу Пигмалиону. Это, несомненно, связано с биографией царицы и, в частности, с ее сказочным восхождением на престол. Простолюдинка по происхождению, Марта Скавронская, любовница царя (с которым она судьбоносно встретилась в 1703 году) со временем стала императрицей всей Российской империи (коронована в 1724 году).

На самом деле связь между мифом о Пигмалионе и Галатее и русским престолом заслуживает некоторого пересмотра, по мнению Игоря Федюкина и Эрнеста Зитцера. На основании недавно открытых архивных материалов Государственного Исторического музея (ГИМ; Отдел письменных источников) видно, что Екатерина I уже в 1709-1713 годах выступала как самостоятельный политик. Фактически она долгие годы была соавтором петровской династической постройки.

Документы, в том числе переписка царицы с князем Борисом Куракиным, дипломатом и зятем Петра, датируемая с конца лета по осень 1713 года, свидетельствуют о серьезности намерений Екатерины. Задолго до того, как царевич Алексей Петрович (сын Петра от первой жены Евдокии Лопухиной и наследник) был официально снят с престола, его мачеха уже подготавливала почву для изменения царской линии престолонаследия — в пользу, естественно, своей собственной дети. А с помощью Куракина, политического ветерана и давнего соратника Петра с 1683 года, Екатерина I активно продвигала свои интересы: создала культ самой себя.

Элементом этой самостилизации действительно было учреждение Ордена Святой Екатерины. Царица и князь Куракин знали об интересе Петра к рыцарским орденам и использовали этот интерес в своих интересах в преследовании собственных политических амбиций.

Екатерина I и Петр I

Великая дама

Орден существовал более двухсот лет (с 1713 по 1917 год).

Если при Екатерине I женщинам было пожаловано всего восемь наград, то к концу XVIII века все великие княжны получали орден автоматически. Это резко увеличило число награжденных орденом. Дамы, не являвшиеся членами императорской семьи, могли получить орден за такие заслуги, как просвещение, благотворительность и так далее. В 2012 году была предпринята попытка возродить Орден, и был учреждён Орден Святой Великомученицы Екатерины, аналогичный своему историческому предшественнику.

В 1713 году важной пиар-акцией стало учреждение нового знака отличия.

Статус «Великой дамы» за элитным женским орденом ставил Екатерину I — «королеву-простолюдку» — в равное положение с королевскими европейскими дамами. Ведь в Священной Римской империи ордена для высокопоставленных дам (такие как Орден Рабов Добродетели, Орден Звездного Креста и др.) были известны еще с XVII века. Среди получателей были жены императоров, принцессы королевской крови и другие. Такие ордена, учрежденные Габсбургами, были хорошо известны дипломатам, особенно Борису Куракину. В 1711 году Куракин участвовал в переговорах о женитьбе цесаревича Алексея на невестке императора Карла VI. Очевидно, именно его находчивость в этом вопросе побудила королеву приказать, чтобы статуты ордена были составлены им.

Ведь в Священной Римской империи ордена для высокопоставленных дам (такие как Орден Рабов Добродетели, Орден Звездного Креста и др.) были известны еще с XVII века. Среди получателей были жены императоров, принцессы королевской крови и другие. Такие ордена, учрежденные Габсбургами, были хорошо известны дипломатам, особенно Борису Куракину. В 1711 году Куракин участвовал в переговорах о женитьбе цесаревича Алексея на невестке императора Карла VI. Очевидно, именно его находчивость в этом вопросе побудила королеву приказать, чтобы статуты ордена были составлены им.

Важным для мифотворчества Екатерины I был и девиз ордена. «За любовь и отечество» заключало в себе женское и патриотическое служение царицы (и предполагалось, что и то, и другое было адресовано монарху).

Уставы Ордена замыкали иерархию между женщинами из рода Романовых, а сама Екатерина I была верховным главой Ордена. Она полностью вошла в роль «великой дамы» в 1725 году после смерти мужа. Знаками ордена она пожаловала остальных женщин своего рода (начиная с дочерей Анны и Елизаветы, а затем племянниц, дочерей царя Ивана Алексеевича, брата Петра I). Жена цесаревича Алексея, в силу устава Ордена, не имела никаких преимуществ перед своими новыми русскими родственниками. А его дочь Наталья только получила звезду одновременно с нецарственной Дарьей Меньшиковой, женой князя Александра Даниловича и близкой подругой Екатерины I.

Жена цесаревича Алексея, в силу устава Ордена, не имела никаких преимуществ перед своими новыми русскими родственниками. А его дочь Наталья только получила звезду одновременно с нецарственной Дарьей Меньшиковой, женой князя Александра Даниловича и близкой подругой Екатерины I.

Клиентско-меценатская сеть

Кстати, Меньшиковы тоже внесли свой вклад в создание Ордена. Великий князь не только сыграл свою роль в решении Петра жениться на ней, но и был давним сторонником Екатерины I, поэтому надеялся получить за этот проект свое политическое вознаграждение. В письме, отправленном жене накануне Полтавской битвы, он приложил эскиз медали с девизом «За любовь и Отечество».

Куракин был в тесной связи с Меньшиковым и знал о его идеях. Он тоже искал пути дальнейшего политического продвижения Екатерины. И в этих усилиях у него были свои интересы.

Князь чувствовал себя униженным и незаслуженно обделенным наградами еще со времен Полтавской битвы, когда государь устроил ему суровую выговор (что в итоге стоило Куракину повышения). Теперь, в 1713 году, дипломат мечтал добиться признания в качестве ведущего русского дипломата и получить за многолетнюю службу орден Андрея Первозванного.

Теперь, в 1713 году, дипломат мечтал добиться признания в качестве ведущего русского дипломата и получить за многолетнюю службу орден Андрея Первозванного.

Кроме того, Куракину нужно было разрешение на выезд единственного сына из петровской России. Так что неудивительно, что он добивался благосклонности царицы.

Александр Меншиков и Борис Куракин

С октября 1712 г. князь Борис служил послом в Республике Соединенных Провинций. Именно там он нанял Жана Дюмона, писателя, юриста и составителя многотомного собрания международных договоров, для составления устава Ордена. Куракин был уверен в способностях Дюмона; он заручился его помощью еще до получения официального разрешения от Петра.

Дюмон, долгое время проживавший в Вене, был политическим эмигрантом, официальным историком Карла VI и хорошо разбирался в габсбургской системе почестей. Можно предположить, что ему не составило бы труда составить устав нового ордена — русского.

Из трех документов GIM, связанных с Орденом, два написаны на французском языке. Оба написаны на бумаге с водяным знаком в виде герба Амстердама. Это проекты статутов Ордена. Первый документ представляет собой размеченный черновик, а второй — чистовую копию. На обороте его последней страницы есть надпись по-русски: «Дано через г-на Дю [неразборчиво] 20/31 июля в Гааге». «Дю» здесь относится к Дюмону (что по-французски писалось как «Дю Мон» или «Дюмон»). Третий документ, «Проект приказа о кавалерии…», представляет собой перевод с французского на русский язык, написанный, по-видимому, подчиненными Куракина и содержащий его примечания. Уставы Ордена были тогда напечатаны в том же виде, в каком они были доставлены из Куракина. Петр I их не редактировал.

Оба написаны на бумаге с водяным знаком в виде герба Амстердама. Это проекты статутов Ордена. Первый документ представляет собой размеченный черновик, а второй — чистовую копию. На обороте его последней страницы есть надпись по-русски: «Дано через г-на Дю [неразборчиво] 20/31 июля в Гааге». «Дю» здесь относится к Дюмону (что по-французски писалось как «Дю Мон» или «Дюмон»). Третий документ, «Проект приказа о кавалерии…», представляет собой перевод с французского на русский язык, написанный, по-видимому, подчиненными Куракина и содержащий его примечания. Уставы Ордена были тогда напечатаны в том же виде, в каком они были доставлены из Куракина. Петр I их не редактировал.

Неоднозначный статус

Правки князя свидетельствуют о том, что он очень тщательно предугадывал возможные желания и намерения Екатерины I. библейской цитаты. Это соответствовало мифологии, окружавшей Петра I: самому царю не раз помогало Провидение (его знак, все-таки, божественный свет). Убедительным доказательством этого, по мнению Дюмона, было подписание мирного договора во время кампании на реке Прут (1711 г. ) русско-османской войны, когда монарх и его армия были окружены османами, которые намного превосходили их численностью. Избежать смертельного поражения и заключить сделку в таких обстоятельствах считалось не чем иным, как чудом.

) русско-османской войны, когда монарх и его армия были окружены османами, которые намного превосходили их численностью. Избежать смертельного поражения и заключить сделку в таких обстоятельствах считалось не чем иным, как чудом.

Но была и легенда о ключевой роли Екатерины в этом чуде. Она сопровождала царя в походе и, по легенде, отдала свои драгоценности в качестве взятки турецкому полководцу. Затем Петр I смог подписать Прутский договор и вывести армию в безопасное место.

Куракин изменил провиденциалистский девиз на более приземленный и привязанный к Екатерине, и, по сути, перенес акцент Ордена с царя на царицу.

Титул верховного главы Ордена тоже был деликатным вопросом. Первоначально Куракин отметил на полях общепринятый французский титул «Великая Матрица». Но потом он передумал; к тому времени термин приобрел второе значение: «любовник». Использовать этот титул означало бы напомнить Кэтрин о ее недавнем статусе любовницы. Ведь ее официальная свадьба с Петром I состоялась только в 1712 году, всего за полтора года до этого. В версии, присланной царице, дипломат позаботился и перешел на немецкий эквивалент, написав, что главой Ордена является «Gross Meisterin des Ordens».

В версии, присланной царице, дипломат позаботился и перешел на немецкий эквивалент, написав, что главой Ордена является «Gross Meisterin des Ordens».

Инсценированное величие

Куракин пытался показать себя «прилежным и верным» слугой Екатерины I и подчеркивал, сколько сил он вложил в «строительство» Ордена по ее указу. Он нанимал ювелиров, резчиков, золотошвеев и других иностранных специалистов. Первоначальная белая лента ордена также была заменена на красную.

В сентябре 1713 года царица утвердила статут Ордена, который, по ее словам, был «изящно составлен в соответствии с нашими пожеланиями». Взамен она пообещала Куракину награду. «Раньше вы посылали нам белую ленту, за что теперь мы хотели бы дать вам голубую ленту», — написала Екатерина, имея в виду орден Андрея Первозванного. Императрица написала, что получила на это царское согласие, и подтвердила Куракину свои «милости».

В этом письме примечательны две детали.

В письме королева умышленно использует «величественное множественное число» (pluralis maestatis): «мы остаемся», «согласно нашим желаниям», «мы пытаемся». Эта грамматическая форма подчеркивает царственный статус Екатерины.

Эта грамматическая форма подчеркивает царственный статус Екатерины.

Письмо «отражает иерархические отношения между королевой-простолюдинкой и ее высокородными подданными, в которых императрица выступала и как покровительница, и как заступница», — пишут исследователи. Она не только дает указания сановникам Куракинского ранга, но и, как признанная царская супруга, способна обеспечить получение князем награды.

Однако учреждение Ордена было лишь частью общей картины — многолетней работы королевы по созданию собственного мифа. Этот спектакль начался постановкой «Комедии о святой Екатерине» (около 1707 г.) и закончился публичным венчанием с государем через пять лет. Эти действия были призваны узаконить их детей, рожденных до брака, а также заложили основу для коронации Екатерины как императрицы.

«В контексте династической монархии раннего Нового времени эти события имели первостепенное политическое значение, тем более что они тесно переплетаются с последующим снятием с престола, осуждением и смертью законного сына Петра царевича Алексея Петровича, — поясняет Федюкин.

«Петр Великий допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе, Николай Ге, 1871

Царевич на галерах

Показательно, что Куракин методично вычеркивал из русского перевода устава все упоминания о царевиче Алексее и его жене-немке.

В целом поведение дипломата можно расценивать как «политическую декларацию неслыханной дерзости». «Стоит напомнить, что летом 1713 года, когда Куракин редактировал статуты ордена святой Екатерины, опала цесаревича Алексея еще не казалась неизбежной», — отмечает Федюкин. «Именно в это время отец поручил ему, наследнику, самую важную государственную задачу, которую он когда-либо имел: обеспечить своевременную доставку пиломатериалов для немедленного строительства галер в Балтийском регионе». был важным шагом на пути к разгрому шведского флота и скорейшему окончанию войны.

Тем не менее, князь решил удалить из документа все упоминания о наследнике царя. Не исключено, что дипломат мог знать об уже принятых Петром решениях. Но, скорее всего, редактура Куракина отражала его понимание планов Екатерины, которые касались места ее будущего сына в линии престолонаследия.

Но, скорее всего, редактура Куракина отражала его понимание планов Екатерины, которые касались места ее будущего сына в линии престолонаследия.

Возрождение чуда

Куракин преподнес королеве Орден не как нововведение, а как «реставрацию». Его прототипом был выбран полулегендарный «Орден рыцарей Святой Екатерины Синайской». По некоторым источникам, этот монашеский военный орден эпохи крестовых походов был основан в 1063 году. Однако, существовал он или нет, остается неизвестным. Как бы то ни было, использование Куракиным легенды было в духе времени.

В то время европейские правители «восстанавливали» ряд средневековых орденов. Среди них был и сам Петр Великий, основавший Орден Андрея Первозванного. Однако если статуты созданного государем ордена ни разу не были утверждены при его жизни, то те, которым покровительствовала Екатерина I, были изданы уже в октябре 1713 года. Кафедральный собор, Санкт-Петербург

Правда, орден она получила всего через год после его учреждения. Более того, изначально оно должно было служить скорее напоминанием об «избавлении от Прутского похода», чем о каких-либо особых заслугах царской жены. И только тогда монарх и его панегиристы стали изображать присутствие царицы на Пруте как показатель особого мужества. И это, несомненно, делало ее достойной партнершей великого императора.

Более того, изначально оно должно было служить скорее напоминанием об «избавлении от Прутского похода», чем о каких-либо особых заслугах царской жены. И только тогда монарх и его панегиристы стали изображать присутствие царицы на Пруте как показатель особого мужества. И это, несомненно, делало ее достойной партнершей великого императора.

IQ

Авторы проекта:

Игорь Федюкин, директор Центра новейшей истории России гуманитарного факультета НИУ ВШЭ.

Эрнест Зицер, хранитель славянской и восточноевропейской коллекции Библиотеки Уильяма Р. Перкинса в Университете Дьюка

Автор: Ольга Соболевская, 21 февраля 2019 г.

Все тексты по

История культура Россия

Светлейший князь Александр Меншиков неустанно занимался строительством и обустройством нового города

16 ноября 2016 года исполняется 343 года со дня рождения сподвижника Петра I — государственного деятеля и полководца Александра Меншикова. В фонде Президентской библиотеки хранятся электронные копии редких изданий XIX века, посвященных изучению его судьбы, которые впоследствии назовут «великим опытом обучения хитростям человеческой судьбы».

В фонде Президентской библиотеки хранятся электронные копии редких изданий XIX века, посвященных изучению его судьбы, которые впоследствии назовут «великим опытом обучения хитростям человеческой судьбы».

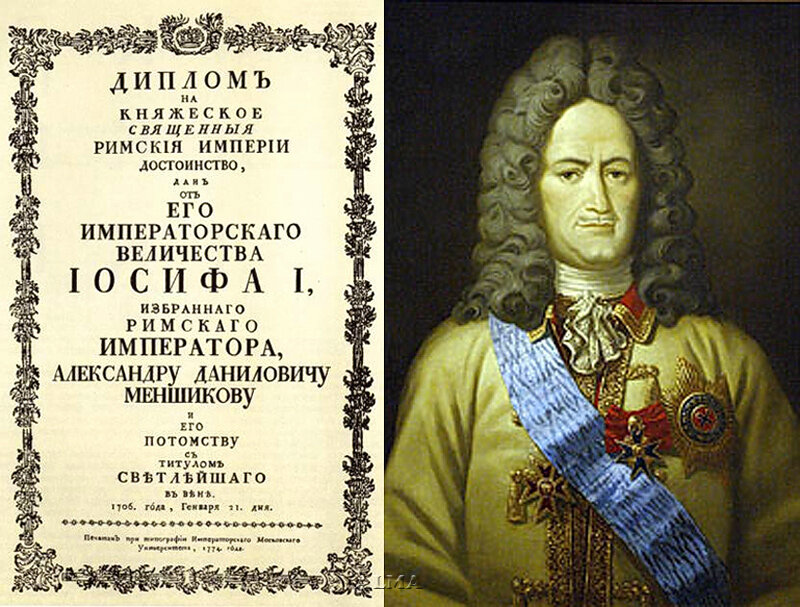

Вопрос о происхождении князя долгое время остается спорным. Его дворянское происхождение подтверждается, в частности, грамотой императора Иосифа I 1706 г., возводящей Меншикова в княжеское достоинство Римской империи, а также российской грамотой 1707 г., в которой Петр дарует своему фавориту титул великого князя. из Ингерманландии. Последний документ, электронная копия которого находится в свободном доступе на сайте Президентской библиотеки, наряду с перечислением многочисленных достоинств сподвижника Петра Великого, за которые он был удостоен высшего звания, указывает на его происхождение: «Александр Данилович Меньшиков, потомок от дворянской литовской фамилии».

Между тем Б. Д. Порозовский в своей работе «А. Меньшиков: его жизнь и государственная деятельность», изданной в 1895 г. , писала: «Ни при князе при жизни, ни позже никто не придавал значения этим официальным справкам, и почти во всех сочинениях иноземцев, состоявших на русской службе, а также в донесениях послов, писавших, разумеется, со слов их русского окружения, мы можем найти с очень небольшими вариациями факт, что всемогущий фаворитом был выходец из низших социальных слоев».

, писала: «Ни при князе при жизни, ни позже никто не придавал значения этим официальным справкам, и почти во всех сочинениях иноземцев, состоявших на русской службе, а также в донесениях послов, писавших, разумеется, со слов их русского окружения, мы можем найти с очень небольшими вариациями факт, что всемогущий фаворитом был выходец из низших социальных слоев».

Шустрый бойкий мальчик стал слугой самодержца в 14 лет. «С тех пор, как он был всегда с молодым царем, бдительный, верный исполнитель его приказов, чтящий его волю, не знал другого и сделался незаменимым для своего великого господина. <…> Меньшиков ревностно нес солдатскую службу, взяв в руки плотницкий топор, работая веслом и матросом лазая по мачтам», — рассказывал Н. А. Полевой в издании «Русские полководцы, или Жизнь и подвиги Русские полководцы от царствования императора Петра Великого до царствования императора Николая I (1845 г.). Когда царь путешествовал за границу, Меньшиков был с ним повсюду и пытался восполнить недостаток своего образования, работая на верфях, слушая и учась. «В красивом, сильном, образованном поручике Преображенском едва узнали бывшего кондитера», — замечает Н. А. Полевой.

«В красивом, сильном, образованном поручике Преображенском едва узнали бывшего кондитера», — замечает Н. А. Полевой.

Император в своих письмах обращается к Меньшикову, называя его Алексашей, сердечным другом, братом, сердечным сыном», а доверие и щедрость Петра Великого по отношению к своему любимцу были поистине безграничны. В 1703 г. при основании Петербурга Меншиков был назначен его генерал-губернатором: «Он вместе с царем положил основные камни Петропавловской крепости и неустанно занимался сооружением и устройством новой, предназначенной быть столица россии город. Именем Меншикова назван один из бастионов крепости Санкт-Петербурга», — читаем в том же издании 1845 года. «Поселившись в скромном доме, царь построил для Меншикова огромный дом на Васильевском острове. Там происходили приемы и приемы послов, пышно угощались иностранцы, праздновались победы, шли громкие разговоры, и весь дом Меншикова сиял серебром, золотом и богатым убранством.

Не только это принадлежало любимому царскому особняку. На противоположном берегу ему принадлежал фахверковый дом — здание, выполненное в очень популярном в то время в Европе стиле. После немилости Меншикова и его ссылки этот участок переходил от одного именитого владельца к другому, а в 1744 году императрица Елизавета подарила его канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину, для чего здесь было возведено здание в стиле барокко. После восшествия на престол Екатерины II в 1763 году здание перешло в государственную собственность, и его принял Правительствующий Сенат. В 1780-179 гг.0-х годах дом был вновь перестроен, а его фасады получили новую архитектурную обработку в стиле русского классицизма.

На противоположном берегу ему принадлежал фахверковый дом — здание, выполненное в очень популярном в то время в Европе стиле. После немилости Меншикова и его ссылки этот участок переходил от одного именитого владельца к другому, а в 1744 году императрица Елизавета подарила его канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину, для чего здесь было возведено здание в стиле барокко. После восшествия на престол Екатерины II в 1763 году здание перешло в государственную собственность, и его принял Правительствующий Сенат. В 1780-179 гг.0-х годах дом был вновь перестроен, а его фасады получили новую архитектурную обработку в стиле русского классицизма.

В начале XIX века с постройкой нового здания Адмиралтейства встал вопрос о реконструкции западной стороны площади, где располагались Сенат и Дом вдовы Кусовниковой. Последний было решено приобрести для расквартирования Священного Синода. В 1835 году было завершено строительство архитектурного комплекса по проекту известного архитектора Карло Росси, состоящего из двух соединенных аркой зданий.