Правление Ольги на Руси (945-964) – кратко об основных событиях и политике

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 434.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 434.

Правление Ольги, жены князя Игоря, относится к 945-964 годам. Она стала первой женщиной на киевском престоле в период правления династии Рюриковичей и редкой для своей эпохи женщиной-правителем крупного государства. На престоле она оказалась из-за внезапной смерти престарелого мужа, а затем правила пока не повзрослел ее сын Святослав.

Особенности биографии

История России первой половины X века плохо документирована. Сведения о княгине Ольге краткие и противоречивые. Ни одна из летописей не сообщает ее даты рождения.

Рис. 1. Княгиня Ольга.В Степенной книге XVI века содержится утверждение о том, что Ольга скончалась в возрасте 80 лет, следовательно, дата ее рождения относится к последнему десятилетию IX века. Ряд историков считают, что она родилась в 893 или 894 году, а в 903 году уже вступила в брак.

Самая ранняя древнерусская летопись, то есть “Повесть временных лет”, сообщает, что Ольга родилась недалеко от Пскова, в деревне Выбуты. Некоторые историки, например, Д.Иловайский, предположили, что она родилась в Болгарии, в городе Плиска.

Рис. 2. Княгиня Ольга 945.Внешняя и внутренняя политика

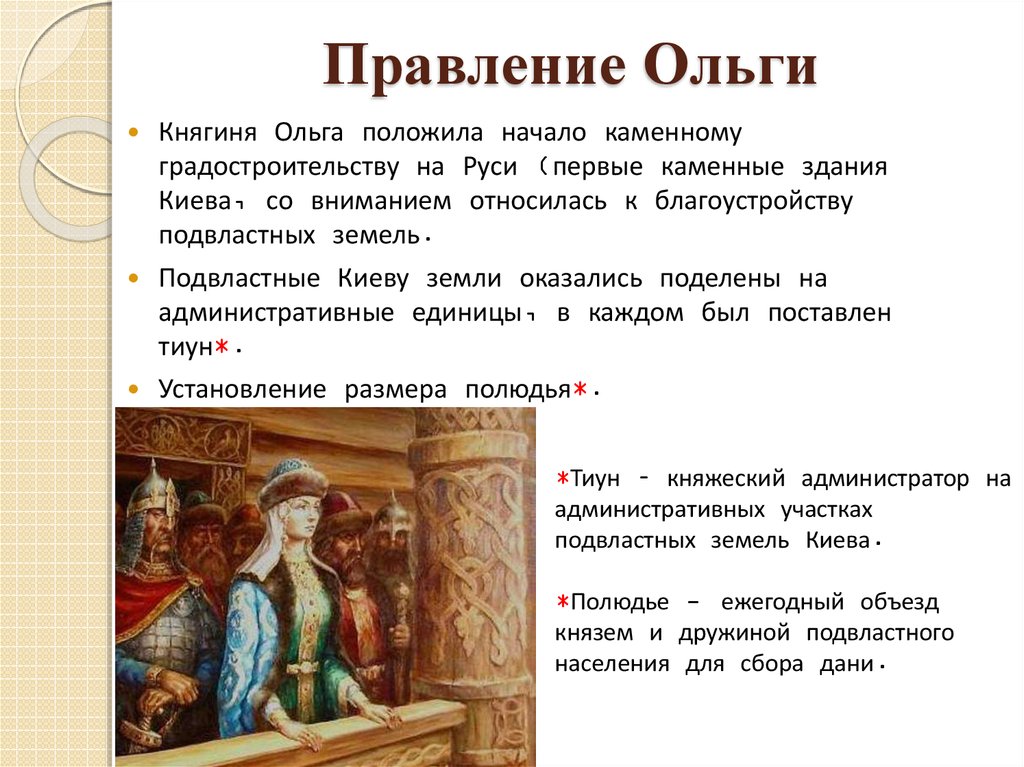

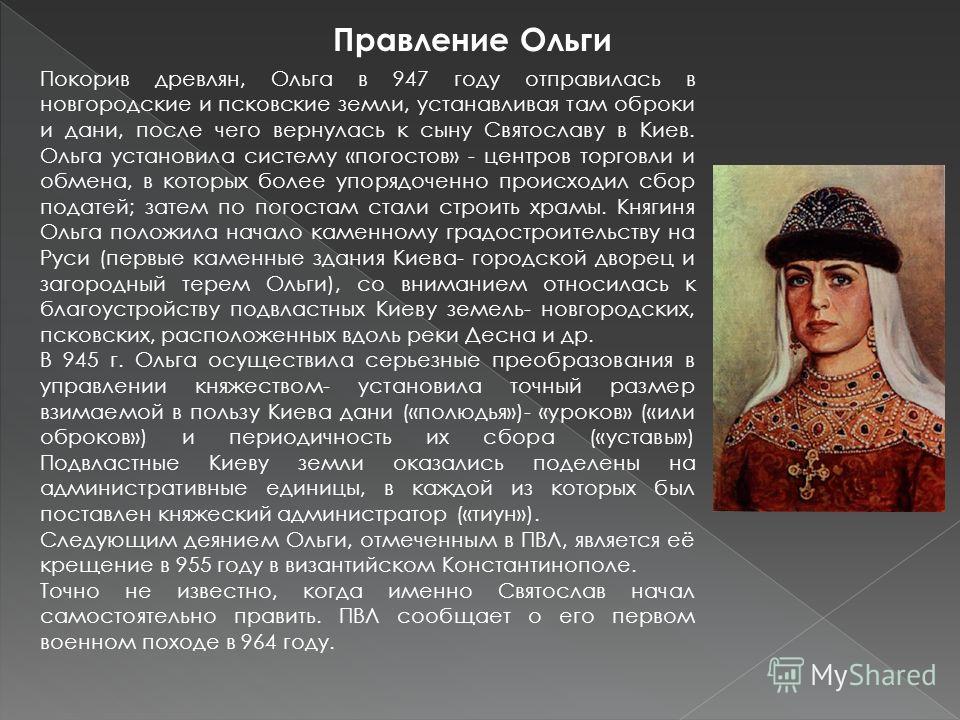

В 945 году во время сбора дани мужа Ольги убили представители племени древлян, поэтому одним из основных событий ее царствования стала месть за него. Она осадила и сожгла столицу древлян – город Искоростень в 946 году. Следствие конфликта с древлянами стало изменения порядка сбора дани в пользу киевского князя:

- Установлены ее размеры – оброки.

- Введены уставы, то есть периодичность выплаты.

- В подвластных землях введена должность тиуна, представителя княжеской администрации.

- Появились погосты, то есть места сбора дани.

В правление княгини на Руси началось каменное строительство, в Киеве был построен каменный дворец.

Внешнеполитических событий при Ольге было немного. В 957 году она крестилась в Константинополе, а в 961 году в Киев с территории Германии прибыл первый христианский епископ – Адальберт.

Рис. 3. Русь в X веке.Что мы узнали?

Правление княгини Ольга на Руси стало периодом усиления центральной власти. Она упорядочила сбор налогов и расширила связи с христианскими государствами.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 434.

А какая ваша оценка?

Правление княгини Ольги — 945-964 годы — кратко

Правление Ольги, жены князя Игоря, относится к 945-964 годам. Она стала первой женщиной на киевском престоле в период правления династии Рюриковичей и редкой для своей эпохи женщиной-правителем крупного государства. На престоле она оказалась из-за внезапной смерти престарелого мужа, а затем правила пока не повзрослел ее сын Святослав.

Она стала первой женщиной на киевском престоле в период правления династии Рюриковичей и редкой для своей эпохи женщиной-правителем крупного государства. На престоле она оказалась из-за внезапной смерти престарелого мужа, а затем правила пока не повзрослел ее сын Святослав.

Особенности биографии

История России первой половины X века плохо документирована. Сведения о княгине Ольге краткие и противоречивые. Ни одна из летописей не сообщает ее даты рождения.

Рис. 1. Княгиня Ольга.

В Степенной книге XVI века содержится утверждение о том, что Ольга скончалась в возрасте 80 лет, следовательно, дата ее рождения относится к последнему десятилетию IX века. Ряд историков считают, что она родилась в 893 или 894 году, а в 903 году уже вступила в брак. Эти даты входят в противоречие с тем фактом, что сын ее Святослав родился около 940 года, то есть, когда возраст княгини достиг 50 лет. Историки XX века, например, академик Борис Рыбаков, предположили, что княгиня родилась около 920 года.

Самая ранняя древнерусская летопись, то есть “Повесть временных лет”, сообщает, что Ольга родилась недалеко от Пскова, в деревне Выбуты. Некоторые историки, например, Д.Иловайский, предположили, что она родилась в Болгарии, в городе Плиска.

Рис. 2. Княгиня Ольга 945.

Внешняя и внутренняя политика

В 945 году во время сбора дани мужа Ольги убили представители племени древлян, поэтому одним из основных событий ее царствования стала месть за него. Она осадила и сожгла столицу древлян – город Искоростень в 946 году. Следствие конфликта с древлянами стало изменения порядка сбора дани в пользу киевского князя:

- Установлены ее размеры – оброки.

- Введены уставы, то есть периодичность выплаты.

- В подвластных землях введена должность тиуна, представителя княжеской администрации.

- Появились погосты, то есть места сбора дани.

В правление княгини на Руси началось каменное строительство, в Киеве был построен каменный дворец.

Внешнеполитических событий при Ольге было немного. В 957 году она крестилась в Константинополе, а в 961 году в Киев с территории Германии прибыл первый христианский епископ – Адальберт.

Рис. 3. Русь в X веке.

Княгиня Ольга

Перевезенцев С. В.

Ольга (в крещении — Елена) (ум. 11.07.969 г.) — киевская княгиня, жена киевского князя Игоря, православная святая.

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания. Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, другие выводили ее из Изборска. В одних источниках сообщается, что родители ее были люди простые, а сама она в юности работала перевозчицей через реку, где с ней и познакомился охотившийся в тех местах князь Игорь. Красивая легенда, сохранившаяся в поздних летописях, рассказывает нам о встрече Игоря и Ольги. Однажды юному Игорю пришлось охотиться возле Пскова. Оказавшись на берегу реки, он никак не мог переправиться на другую сторону, потому что у него не было лодки. И вдруг князь увидел на реке лодку, управляемую неким юношей. Игорь подозвал этого юношу и повелел перевезти себя на другой берег. Оказавшись в лодке, князь вдруг понял, что его перевозчиком был вовсе не юноша, а прекрасная девушка, одетая в мужскую одежду – это была Ольга. И начал князь говорить ей нескромные речи. Но девушка твердо ответила князю: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание!» Устыдившийся Игорь прекратил свои речи. Когда Игорь вернулся в Киев, вскоре пришла ему пора жениться. Вот тогда и вспомнил князь красоту и благоразумие псковской девушки, и взял ее в жены.

Однажды юному Игорю пришлось охотиться возле Пскова. Оказавшись на берегу реки, он никак не мог переправиться на другую сторону, потому что у него не было лодки. И вдруг князь увидел на реке лодку, управляемую неким юношей. Игорь подозвал этого юношу и повелел перевезти себя на другой берег. Оказавшись в лодке, князь вдруг понял, что его перевозчиком был вовсе не юноша, а прекрасная девушка, одетая в мужскую одежду – это была Ольга. И начал князь говорить ей нескромные речи. Но девушка твердо ответила князю: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание!» Устыдившийся Игорь прекратил свои речи. Когда Игорь вернулся в Киев, вскоре пришла ему пора жениться. Вот тогда и вспомнил князь красоту и благоразумие псковской девушки, и взял ее в жены.

В других источниках, напротив, можно прочесть, что Ольга происходила из знатного северного рода и была внучкой легендарного славянского князя Гостомысла. Встречается в источниках и сообщение о том, что до замужества она носила имя Прекраса, а Ольгой княгиня была названа в честь киевского князя Олега, воспитавшего мужа Ольги Игоря и устроившего их брак.

Встречается в источниках и сообщение о том, что до замужества она носила имя Прекраса, а Ольгой княгиня была названа в честь киевского князя Олега, воспитавшего мужа Ольги Игоря и устроившего их брак.

Согласно «Повести временных лет» в 903 г. Ольгу выдали замуж за князя Игоря. Брак был заключен, скорее всего, по расчету и версия о знатном северном происхождении Ольги является наиболее правдоподобной. От этого союза появился сын Святослав – князь, ставший впоследствии знаменитый своими военными походами.

Как складывались дальнейшие отношения супругов сказать трудно. В ряде летописей сообщается, что кроме Ольги у Игоря были и другие жены. Известно, что к 40-м гг. X в. Ольга и Игорь жили раздельно – Ольга являлась княгиней Вышгорода, а Игорь оставался киевским князем.

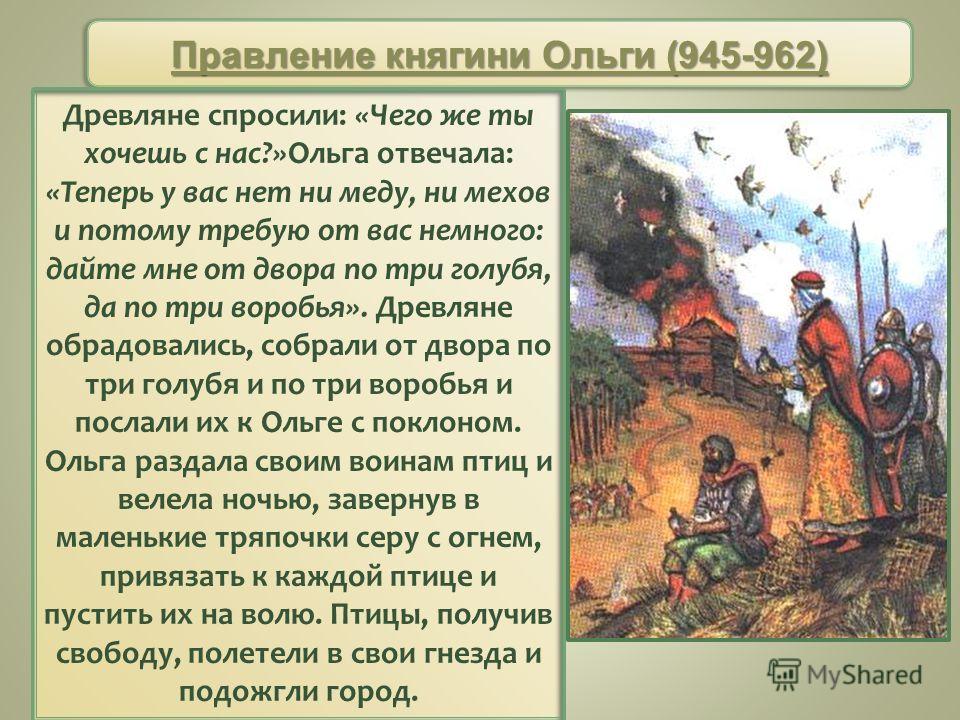

В 945 г. князь Игорь погиб от рук соседних древлян. Убив Игоря, древляне решили, что теперь они свободны от обязательств перед киевской династией. Более того, древляне стали претендовать на киевский стол — они потребовали, чтобы княгиня Ольга вышла замуж за древлянского князя Мала.

Дальнейшее хорошо известно по «Повести временных лет». Ольга хитростью заманила два посольства древлян в ловушки и жестоко расправилась с ними — одних послов закопала живьем в землю, других сожгла в бане. Затем она явилась в Древлянскую землю и устроила тризну на могиле мужа, на которую пригласила и древлян. По приказу Ольги ее дружинники сначала напоили древлян допьяна, а затем иссекли их мечами («Повесть временных лет» называет цифру убитых — 5000 человек).

А в следующем, 946, году, Ольга вместе с малолетним Святославом отправилась в поход на древлян. Осадив главный город древлян Искоростень, Ольга потребовала, чтобы жители города дали ей по три голубя и по три воробья от каждого двора, обещая в случае выполнения ее требования уйти. Обрадованные древляне собрали птиц и отдали хитрой киевской княгине. Ольга приказала своим воинам привязать каждому голубю и воробью к лапке тлеющий трут и отпустить.

Столь жесткое поведение княгини Ольги показывает нам методы разрешения конфликтов, характерные для русов, — они придерживались правила «кровной мести», причем киевская княгиня четырежды мстит древлянам за смерть своего мужа, мстит быстро и жестоко, в корне подавляя любое возможное сопротивление. Даже эти разные способы разрешения конфликтов у славян и «рода русского» свидетельствуют, что у русов и славян сохранялись различные традиции, имеющие истоком разное этническое происхождение и разные формы организации общества.

Правление княгини Ольги при малолетнем Святославе было более успешным, нежели ее мужа Игоря. Став правительницей Киева, Ольга во внутренней политике проводила курс на еще большее подчинение славянских племен власти Киева. В 947 г. вместо полюдья она установила твердые размеры дани для древлян и новгородцев, организовав пункты сбора дани – погосты (места, где останавливались сборщики).

В 947 г. вместо полюдья она установила твердые размеры дани для древлян и новгородцев, организовав пункты сбора дани – погосты (места, где останавливались сборщики).

Ольга способствовала распространению на Руси христианства. В середине 50-х годов X века Ольга с большим посольством отправилась в Византию. Там она крестилась в христианскую веру, получив в крещении имя Елены. «Повесть временных лет» описывает крещение княгини Ольги следующим образом. Византийский император, сраженный красотой и мудростью Ольги, захотел жениться на ней. «Я язычница, — ответила русская княгиня. — Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, — иначе не крещусь». Император исполнил желание Ольги, а затем снова предложил стать своей женой. Ольга же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это, — ты сам знаешь». И ответил император: «Перехитрила ты меня, Ольга».

Если Ольга стала христианкой, то ее сын Святослав оставался язычником. Много раз княгиня Ольга пыталась научить сына христианской вере, говоря: «Я познала Бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь – будешь радоваться». Святослав же не слушался мать и отговаривался: «Как мне одному принять новую веру, если дружина моя станет надо мною смеяться?» Но Ольга любила своего сына и говорила: «Да будет воля Божия. Если захочет помиловать Бог род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И так говоря, молилась она за сына и за всех русских людей каждую ночь и каждый день, воспитывая сына до его возмужания и совершеннолетия.

Святослав же не слушался мать и отговаривался: «Как мне одному принять новую веру, если дружина моя станет надо мною смеяться?» Но Ольга любила своего сына и говорила: «Да будет воля Божия. Если захочет помиловать Бог род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И так говоря, молилась она за сына и за всех русских людей каждую ночь и каждый день, воспитывая сына до его возмужания и совершеннолетия.

Во внешней политике Ольга проводила курс на сближение с Византией. Вспомогательные отряды русов участвовали практически во всех войнах Византии того времени. Однако княгиня Ольга стремилась соблюдать независимость своего государства от Византийской империи. Так, будучи сама крещена в Византии, в 959 г. Ольга обратилась с просьбой прислать на Русь миссионеров для проповеди христианства к императору Священной Римской империи Оттону I, противнику Византии. В 962 г. римские проповедники во главе с епископом Адальбертом прибыли на Русь, но они встретили холодный, даже враждебный прием и вынуждены были возвратиться восвояси ни с чем. Современные исследователи полагают, что изгнания римских посланников потребовала христианская община русов, недавно переселившаяся в Киев из Моравии, откуда они были изгнаны римскими епископами. Эта давняя вражда между русами-христианами и римским престолом во многом и объясняла изначальное неприятие в Киеве римско-католической церкви.

Современные исследователи полагают, что изгнания римских посланников потребовала христианская община русов, недавно переселившаяся в Киев из Моравии, откуда они были изгнаны римскими епископами. Эта давняя вражда между русами-христианами и римским престолом во многом и объясняла изначальное неприятие в Киеве римско-католической церкви.

В 968 г., когда князь Святослав воевал в Болгарии, на Киев напали кочевники-печенеги. Они окружили Киев великой силой, и нельзя было выйти из города. А в Киеве не осталось сильной дружины, ибо все воины ушли со Святославом. Княгиня Ольга, вместе с внуками Ярополком, Олегом и Владимиром, и со всеми киевлянами заперлась в городе. Вскоре киевляне стали изнемогать от голода и жажды. Тогда один киевский отрок вызвался пройти через печенежские станы за подмогой. Он умел говорить на печенежском языке и потому, взяв уздечку от коня, пробрался через их лагерь спрашивая: «Не видел ли кто-нибудь коня?» Печенеги приняли его за своего, и лишь когда отрок бросился в Днепр и поплыл, поняли свою ошибку. Печенеги начали стрелять из луков, но юный киевлянин сумел перебраться на другой берег.

Печенеги начали стрелять из луков, но юный киевлянин сумел перебраться на другой берег.

Здесь стоял небольшой отряд под водительством воеводы Претича. И сказал им отрок: «Если не пойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам». Тогда, на следующий день отряд Претича сел в лодки и, громко трубя, направился к Киеву. Печенеги решили, что это идет сам Святослав и разбежались в страхе. Однако далеко от города не ушли.

И послали киевляне гонца к Святославу со словами: «Ты князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою землю покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то захватят нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери и детей своих?». Получив это известие, Святослав с дружиной быстро вернулся в Киев и прогнал печенегов.

Ольга была первой русской правительницей-христианкой. Став христианкой, Ольга сильно изменилась. Нрав ее стал добрее, забыла языческую жестокость, но стремилась жить по закону христианской любви. Княгиня Ольга умерла в 969 году, но потомки хранили о ней самую добрую память. И недаром древний летописец назвал ее «провозвестницей христианской земли».

Княгиня Ольга умерла в 969 году, но потомки хранили о ней самую добрую память. И недаром древний летописец назвал ее «провозвестницей христианской земли».

Ее внук, князь Владимир Святославич, в 1000 году повелел перенести останки княгини в Десятинную церковь и положить в каменный саркофаг. Рассказывали о чудесах, которые происходили возле останков княгини Ольги. На верху саркофага было устроено оконце. Когда кто-нибудь приходил к гробнице княгини с твердой верой, оконце само открывалось, и было видно нетленное тело, светящееся, словно солнце. И многие люди исцелялись возле гробницы от разных болезней. А кто приходил без веры, тому оконце не отворялось и чудес не случалось.

Уже в XI в. в разных древнерусских источниках прослеживается желание прославить княгиню Ольгу, как православную святую. Однако сам факт канонизации княгини Ольги произошел позднее, когда – неизвестно. День памяти — 11 (24) июля.

Список литературы

История святых Владимира Великого и святой Ольги Киевской

В самом конце июля, с разницей всего в четыре дня, Белорусская Православная Церковь чтит память двух самых первых русских святых, состоящих в родстве друг с другом — святых Ольга и Владимир.

Святая Ольга Киевская

Дата рождения святой Ольги неизвестна. Она могла родиться где-то между 890 и 925 годами в современном Пскове, городе на северо-западе России. Будучи юной девушкой (ей было около пятнадцати лет), Ольга вышла замуж за Игоря – князя Киевского. Позже она родила им сына Святослава.

Икона ручной работы святой Ольги Киевской из самоцветов, созданная в нашем монастыре*

Князь Игорь умер в 945 году после пленения древлянами — соседним племенем, не дружившим с Киевской Русью. . Сыну Игоря тогда было всего три года. Благодаря этому Ольга стала первой женщиной, правившей Россией.

Первичная летопись рассказывает нам о царице Ольге во времена ее правления. Она спланировала и осуществила кровавую месть древлянам. Ее войско уничтожило большую часть древлян. Мы также знаем, что как правительница Киевской Руси она изменила старую систему сбора дани и защитила свой город в 9 в.68 г. во время опустошительной осады Киева, в конце концов передав престол своему сыну.

В 950-х годах Ольга поехала в Константинополь и заинтересовалась религией Византийской империи, христианством. Она была крещена императором и получила христианское имя Елена. Летописи предполагают, что Константинопольский император сам хотел жениться на Ольге, но не мог, потому что после крещения она стала его крестницей. Однако некоторые историки сходятся во мнении, что этого могло не произойти, потому что у императора уже была жена.

Вернувшись домой, Ольга попыталась обратить сына. К сожалению, ее попытка не увенчалась успехом. Вот как это объясняется в Летописи: «Ибо для неверных вера христианская есть юродство. Они не понимают этого, потому что ходят во тьме и не видят славы Божией».

Отец Андрей проповедует перед иконой святых Владимира и Ольги

Однако Ольге удалось убедить Святослава никогда не преследовать христиан Киевской Руси.

Согласно летописям, Ольга умерла в 969 году после тяжелой болезни. Она была названа святой через 600 лет после смерти. Из-за ее влияния Церковь признает ее равноапостольной.

Из-за ее влияния Церковь признает ее равноапостольной.

В день праздника святой Ольги (24 июля в Белорусской Православной Церкви) совершаем праздничную Божественную литургию и поем особые песнопения:

видимые твари, ищущие Бога и Творца всего сущего; и найдя Его, ты получил возрождение крещением. Так как наслаждаешься Древом Жизни, то пребываешь нетленной во веки веков, приснославная Ольга». (Тропарь равноапостольной Ольги)

Святой Владимир Великий, Креститель Киевской Руси

Великий князь Владимир, внук святой Ольги, родился в 958 году и стал официальным князем Киевским в 980 году.

Князь Владимир в детстве и юности был язычником, как и большинство населения при нем. Владимир был великим завоевателем. Его целью было расширение своего королевства. У него было много жен, как и у его предшественников.

Икона ручной работы Святого Владимира Великого из полудрагоценных камней, созданная в нашем монастыре*

Однажды он начал сомневаться в своем язычестве и думать о различных религиях, существующих в мире. Это было его решение отправить своих посланников, чтобы узнать о мировых религиях и найти единственную истинную Веру.

Это было его решение отправить своих посланников, чтобы узнать о мировых религиях и найти единственную истинную Веру.

Послы Святого Владимира узнали об исламе, но им казалось, что в этой религии нет радости. Потом они узнали об иудаизме, но он им не понравился. Католическое христианство их не впечатлило.

Когда они приехали в Константинополь и посетили православную Божественную литургию, они были потрясены. Они не могли определить, находятся ли они еще на Земле или уже на Небесах.

Вернулись в Киев и рассказали Владимиру о Православии. Принц был так впечатлен, что почти сразу решил креститься. Он узнал все, что мог о Вере, чтобы осуществить свой большой план: он хотел христианизировать Киевскую Русь.

Он разрушил языческие статуи и храмы и заменил их православными церквями. Он подал пример своему народу, создав христианскую семью с одной женой, и воспитал своих детей в Вере. На самом деле двое из его детей стали Святыми, как и их отец. Это знаменитые Борис и Глеб Страстотерпцы.

Именно благодаря святому Владимиру (Василию в крещении) русские земли были обращены в христианство. Именно поэтому православные христиане так почитают и любят святого Владимира. Здесь, в Свято-Елисаветинском монастыре, у нас есть большая икона святой, она находится в нашем храме в честь Державной иконы Божией Матери.

Мы всегда служим праздничную Божественную литургию в день праздника святого Владимира, который празднуем 28 июля. Торжество всегда наполнено благодарственными молитвами и красивыми песнопениями, такими как:

«Славнейший Владимир, в старости твоей подражал великому апостолу Павлу: Он оставил младенческое, а ты оставил идолопоклонство юности твоей. Вместе с ним ты достиг полноты Божественной мудрости: Ты украсился чистотой святого крещения. Теперь, предстоя Христу, Спасителю нашему, молитесь о спасении всех православных христиан». (Кондак Святого Великого Князя Владимира Равноапостольного)

PS — Не забывайте, что сестры святой Елизаветы всегда готовы оказать вам молитвенную поддержку. Нажмите здесь, чтобы отправить им свои молитвенные просьбы.

Нажмите здесь, чтобы отправить им свои молитвенные просьбы.

* Заказать эту икону и другие изделия Свято-Елисаветинского монастыря можно по этой ссылке.

Славный Бенедикт на Tumblr

Женщины-правители в истории России

Ольга Киевская (ок. 890-969) из Дома Рюриковичей (годы правления: 945-964) .

Жена князя Игоря, сына Рюрика, князя Новгородского, основателя и первого правителя династии Рюриковичей — первой правящей русской династии. Брак борется за инициацию Олегом Вещим, князем Новгородским, родственником Рюрика и основателем Киевской Руси. После смерти Олега Игорь принял власть над Киевской Русью. У Игоря и Ольги был один известный выживший сын Святослав. В 945 Князь Игорь пошел к племени древлян собирать дань, и древляне убили его. После его смерти княгиня Ольга взяла власть в свои руки и стала регентом, так как ее сыну было всего 3 года. Княгиня отомстила за смерть мужа: закопала заживо сватов из древлян, пришедших к ней с предложением выдать Ольгу замуж за их князя Мала, затем заманила их самых знатных мужчин в баню, заперла двери и подожгла здание, горящее их живыми. После этого она отправилась в землю древлян собирать дань. Принцесса попросила, чтобы каждый дом преподнес ей в подарок голубя. Затем она привязала горящие бумаги к лапкам голубей и отпустила их домой. В результате весь город был уничтожен огнем.

Как правитель Ольга установила систему сбора дани, которую иногда считают первой легальной налоговой системой в Восточной Европе. Она приказала создать центры торговли и налогообложения, разделила земли на административные единицы, которыми управляли представители княгини, и установила фиксированные размеры дани с подробным графиком их сбора. Княгиня Ольга также считается инициатором первого каменного градостроительства на Руси.

Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство, и крестилась в Константинополе в Византийской империи. Ее сын Святослав не поддержал ни решение матери, ни ее усилия по распространению христианства на Руси и боялся потерять уважение войска из-за новой веры Ольги, однако после ее смерти он похоронил свою мать по христианским обычаям.

После этого она отправилась в землю древлян собирать дань. Принцесса попросила, чтобы каждый дом преподнес ей в подарок голубя. Затем она привязала горящие бумаги к лапкам голубей и отпустила их домой. В результате весь город был уничтожен огнем.

Как правитель Ольга установила систему сбора дани, которую иногда считают первой легальной налоговой системой в Восточной Европе. Она приказала создать центры торговли и налогообложения, разделила земли на административные единицы, которыми управляли представители княгини, и установила фиксированные размеры дани с подробным графиком их сбора. Княгиня Ольга также считается инициатором первого каменного градостроительства на Руси.

Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство, и крестилась в Константинополе в Византийской империи. Ее сын Святослав не поддержал ни решение матери, ни ее усилия по распространению христианства на Руси и боялся потерять уважение войска из-за новой веры Ольги, однако после ее смерти он похоронил свою мать по христианским обычаям. Это будет внук Ольги, Владимир I (также известный как Святой Владимир, Владимир Великий или Владимир Прекрасное Солнце), который в 9 г.88 г. сделал христианство официальной религией Руси.

Ольга была канонизирована как одна из первых святых Русской Православной Церкви и поэтому известна как Святая Ольга.

Это будет внук Ольги, Владимир I (также известный как Святой Владимир, Владимир Великий или Владимир Прекрасное Солнце), который в 9 г.88 г. сделал христианство официальной религией Руси.

Ольга была канонизирована как одна из первых святых Русской Православной Церкви и поэтому известна как Святая Ольга.

София Литовская (1371-1453) из Дома Рюриковичей (годы правления: 1425-1432) Единственная дочь правителя Великого княжества Литовского Витовта Великого и жена Василия I, великого князя Московского, из Дома Рюриковичей. Возможно, она познакомилась со своим будущим мужем, когда он гостил в доме ее отца, будучи еще наследником своего отца, прославленного Дмитрия Донского. Софья вышла замуж за Василия в 139 г.1 и имел с ним не менее 9 детей: 5 сыновей и 4 дочери. Их старшая дочь Анна была замужем за Иоанном Палеологом, впоследствии византийским императором. Трое их сыновей умерли от чумы, а младший и последний сын Василий родился, когда Софье было 44 года, роды были тяжелыми, она заболела незадолго до родов и была буквально при смерти. На протяжении всего замужества Софья была хорошей помощницей мужу как в государственных, так и в хозяйственных делах. Она владела огромным количеством земель и умело управляла ими. Во время своего правления Василий I продолжал воссоединение русских земель, имея при этом дело с Золотой Ордой, поскольку Русь в то время находилась под ее господством. Брак Софьи с Василием помог закрепить союз между ее мужем и Великим княжеством Литовским и использовать его в качестве защиты от жестоких нападений Золотой Орды, хотя союз оказался непрочным, и в какой-то момент они вели войну друг против друга. Софья пыталась выступать посредником между мужем и отцом.

После смерти Василия в 1425 году Софья стала регентом их 10-летнего сына Василия II. Ее муж Василий завещал жене много земель в пожизненное владение, что обеспечило Софье большой доход и сделало ее еще более состоятельной дамой. Она также заручилась поддержкой своего отца притязаний Василия II на престол, поскольку это оспаривал его дядя Юрий Звенигородский.

На протяжении всего замужества Софья была хорошей помощницей мужу как в государственных, так и в хозяйственных делах. Она владела огромным количеством земель и умело управляла ими. Во время своего правления Василий I продолжал воссоединение русских земель, имея при этом дело с Золотой Ордой, поскольку Русь в то время находилась под ее господством. Брак Софьи с Василием помог закрепить союз между ее мужем и Великим княжеством Литовским и использовать его в качестве защиты от жестоких нападений Золотой Орды, хотя союз оказался непрочным, и в какой-то момент они вели войну друг против друга. Софья пыталась выступать посредником между мужем и отцом.

После смерти Василия в 1425 году Софья стала регентом их 10-летнего сына Василия II. Ее муж Василий завещал жене много земель в пожизненное владение, что обеспечило Софье большой доход и сделало ее еще более состоятельной дамой. Она также заручилась поддержкой своего отца притязаний Василия II на престол, поскольку это оспаривал его дядя Юрий Звенигородский. Однако в 1430 году Витовт умер, и с этого времени началась непрекращающаяся борьба за престол между Василием II и его дядей, где Софья будет стойко бороться за права своего сына. Софья устроила женитьбу сына и во время свадебных гуляний вырвала у двоюродного брата Василия золотой пояс, так как этот пояс принадлежал Дмитрию Донскому, и Софья считала, что право на него имеет только ее сын. Когда ее сын в какой-то момент уступил трон своему дяде, она финансировала и организовала общественное недовольство против правления Юрия, и Василий II вернул ему трон; Юрий предпринял вторую попытку и сумел во второй раз завоевать престол, взяв Софью в заложники, выслав ее из Москвы, но Василию II удалось снова занять престол, Юрий умер, а Софья вернулась. Тогда беды не закончились. Когда ее сын попал в плен к Золотой Орде, Софья собрала огромную сумму денег в качестве выкупа; когда Василий II был схвачен его двоюродным братом, сыном Юрия, он был ослеплен и стал известен как Василий Слепой, но все же сумел занять свой трон, а его мать помогла мобилизовать его сторонников.

Однако в 1430 году Витовт умер, и с этого времени началась непрекращающаяся борьба за престол между Василием II и его дядей, где Софья будет стойко бороться за права своего сына. Софья устроила женитьбу сына и во время свадебных гуляний вырвала у двоюродного брата Василия золотой пояс, так как этот пояс принадлежал Дмитрию Донскому, и Софья считала, что право на него имеет только ее сын. Когда ее сын в какой-то момент уступил трон своему дяде, она финансировала и организовала общественное недовольство против правления Юрия, и Василий II вернул ему трон; Юрий предпринял вторую попытку и сумел во второй раз завоевать престол, взяв Софью в заложники, выслав ее из Москвы, но Василию II удалось снова занять престол, Юрий умер, а Софья вернулась. Тогда беды не закончились. Когда ее сын попал в плен к Золотой Орде, Софья собрала огромную сумму денег в качестве выкупа; когда Василий II был схвачен его двоюродным братом, сыном Юрия, он был ослеплен и стал известен как Василий Слепой, но все же сумел занять свой трон, а его мать помогла мобилизовать его сторонников. В 1451 году, когда ее сын был в отъезде, Орда напала на Москву, и Софья организовала оборону города, успешно сорвав их нападение. Высокоблагочестивая и преданная Русской Православной Церкви София покровительствовала и опекала монастыри и храмы, в том числе знаменитый Вознесенский женский монастырь в Кремле. Там она приняла постриг незадолго до своей смерти, оставив своему сыну и многочисленным внукам свои обширные земли, а также несколько религиозных артефактов.

Внук Софьи, Иван III (он же Иван Великий), положил конец господству Золотой Орды над Русью, собрал русские земли, значительно расширив подвластную ему территорию, и провел действенные реформы, положившие начало могучему государству.

В 1451 году, когда ее сын был в отъезде, Орда напала на Москву, и Софья организовала оборону города, успешно сорвав их нападение. Высокоблагочестивая и преданная Русской Православной Церкви София покровительствовала и опекала монастыри и храмы, в том числе знаменитый Вознесенский женский монастырь в Кремле. Там она приняла постриг незадолго до своей смерти, оставив своему сыну и многочисленным внукам свои обширные земли, а также несколько религиозных артефактов.

Внук Софьи, Иван III (он же Иван Великий), положил конец господству Золотой Орды над Русью, собрал русские земли, значительно расширив подвластную ему территорию, и провел действенные реформы, положившие начало могучему государству.

Елена Глинская (ок.1508-1538) из Дома Рюриковичей (годы правления: 1533-1538) Дочь князя Василия Глинского, дворянина Великого княжества Литовского, и его жены, сербской княжны Анны Якшич. Ее дядей был могущественный и богатый Михаил Глинский, поднявший вооруженное восстание против Сигизмунда I, великого князя литовского. Восстание потерпело неудачу, и семья Глинских отступила в Россию, где Михаил служил Василию III Руси (сыну Ивана III Великого). В 1525 г. Василий III решил развестись со своей бесплодной женой Соломонией Сабуровой, с которой он был женат 20 лет и не имел детей, и жениться на Елене Глинской. Согласно летописям, он выбрал Елену «из-за красоты ее лица и ее юного возраста». Елена была красивой, живой, обаятельной и хорошо образованной (знала немецкий и польский языки, говорила и писала на латыни). Василий был так очарован ею, что даже нарушил древнюю русскую мужскую традицию и сбрил бороду. Несмотря на сильную оппозицию Русской православной церкви, Сабурова была вынуждена принять постриг, и говорят, что она прокляла за это Дом Рюриковичей. Василий женился на Елене, и она подарила ему долгожданного сына Ивана в 1530 году, а затем еще одного сына Юрия в 1532 году. Василий был вне себя от радости и души не чаял в своей жене и сыновьях, но во время охоты он заболел и умер в 1533 году. На смертном одре Василий назначил регентский советник своего трехлетнего сына Ивана IV, пока он не созреет, чтобы править.

Восстание потерпело неудачу, и семья Глинских отступила в Россию, где Михаил служил Василию III Руси (сыну Ивана III Великого). В 1525 г. Василий III решил развестись со своей бесплодной женой Соломонией Сабуровой, с которой он был женат 20 лет и не имел детей, и жениться на Елене Глинской. Согласно летописям, он выбрал Елену «из-за красоты ее лица и ее юного возраста». Елена была красивой, живой, обаятельной и хорошо образованной (знала немецкий и польский языки, говорила и писала на латыни). Василий был так очарован ею, что даже нарушил древнюю русскую мужскую традицию и сбрил бороду. Несмотря на сильную оппозицию Русской православной церкви, Сабурова была вынуждена принять постриг, и говорят, что она прокляла за это Дом Рюриковичей. Василий женился на Елене, и она подарила ему долгожданного сына Ивана в 1530 году, а затем еще одного сына Юрия в 1532 году. Василий был вне себя от радости и души не чаял в своей жене и сыновьях, но во время охоты он заболел и умер в 1533 году. На смертном одре Василий назначил регентский советник своего трехлетнего сына Ивана IV, пока он не созреет, чтобы править. Боярам из совета пришлось доложить Елене. Однако довольно скоро Елена отняла у совета всю власть (в том числе и у своего дяди, который был в нем) и взяла власть в свои руки.

Во время своего регентства она оспаривала притязания своих шуринов Юрия Ивановича и Андрея Старицкого, чтобы защитить права своего маленького сына на престол от его дядей. Борьба закончилась их заключением в тюрьму в 1534 и 1537 годах соответственно (оба умерли в тюрьме). Елена провела денежную реформу, которая ввела в государстве единую денежную систему и некоторые новые денежные единицы, одна из которых знаменита копейка . Во внешних делах Елене удалось подписать перемирие с Литовским княжеством на выгодных для России условиях в 1537 году после трехлетней войны с ним, одновременно эффективно нейтрализовав Швецию. Она построила новую оборонительную стену вокруг Москвы, предприняла попытку изменить систему самоуправления, предвосхитившую реформы Ивана IV. Известно, что она посетила несколько монастырей. Однако ее правление почти постоянно оспаривалось боярами.

Боярам из совета пришлось доложить Елене. Однако довольно скоро Елена отняла у совета всю власть (в том числе и у своего дяди, который был в нем) и взяла власть в свои руки.

Во время своего регентства она оспаривала притязания своих шуринов Юрия Ивановича и Андрея Старицкого, чтобы защитить права своего маленького сына на престол от его дядей. Борьба закончилась их заключением в тюрьму в 1534 и 1537 годах соответственно (оба умерли в тюрьме). Елена провела денежную реформу, которая ввела в государстве единую денежную систему и некоторые новые денежные единицы, одна из которых знаменита копейка . Во внешних делах Елене удалось подписать перемирие с Литовским княжеством на выгодных для России условиях в 1537 году после трехлетней войны с ним, одновременно эффективно нейтрализовав Швецию. Она построила новую оборонительную стену вокруг Москвы, предприняла попытку изменить систему самоуправления, предвосхитившую реформы Ивана IV. Известно, что она посетила несколько монастырей. Однако ее правление почти постоянно оспаривалось боярами. Некоторые конфликты в правительстве были вызваны тесными связями Елены со своими сторонниками, боярином по имени Иван Овчина-Телепнев-Оболенский (по слухам, ее любовником) и митрополитом Даниилом. Ее дядя Майкл раскритиковал ее и ее правление и был заключен в тюрьму, где умер от голода. В 1538 году Елена скоропостижно скончалась и была поспешно похоронена. Ходили слухи, что ее отравили Шуйские — бояре, узурпировавшие власть после ее смерти. Судебно-медицинские исследования ее останков, проведенные в 20 веке , подтверждают тезис об отравлении Елены.

После смерти Елены ее сын Иван IV остался один, а регентство чередовалось между несколькими враждующими боярскими семьями, борющимися за власть. С уважением обращаясь на публике, но униженный и оскорбленный Шуйскими наедине, иногда не получая ни еды, ни новой одежды, Иван развил безжалостный и подозрительный характер, рос с ненавистью к боярскому сословию. В 13 лет он созвал на собрание бояр, осудил их за пренебрежение к нему и народу, а главу рода Шуйских бросил на растерзание стае голодных охотничьих псов, которые растерзали его.

Некоторые конфликты в правительстве были вызваны тесными связями Елены со своими сторонниками, боярином по имени Иван Овчина-Телепнев-Оболенский (по слухам, ее любовником) и митрополитом Даниилом. Ее дядя Майкл раскритиковал ее и ее правление и был заключен в тюрьму, где умер от голода. В 1538 году Елена скоропостижно скончалась и была поспешно похоронена. Ходили слухи, что ее отравили Шуйские — бояре, узурпировавшие власть после ее смерти. Судебно-медицинские исследования ее останков, проведенные в 20 веке , подтверждают тезис об отравлении Елены.

После смерти Елены ее сын Иван IV остался один, а регентство чередовалось между несколькими враждующими боярскими семьями, борющимися за власть. С уважением обращаясь на публике, но униженный и оскорбленный Шуйскими наедине, иногда не получая ни еды, ни новой одежды, Иван развил безжалостный и подозрительный характер, рос с ненавистью к боярскому сословию. В 13 лет он созвал на собрание бояр, осудил их за пренебрежение к нему и народу, а главу рода Шуйских бросил на растерзание стае голодных охотничьих псов, которые растерзали его. Этот поступок часто рассматривается историками как акт мести за его мать Елену.

В 1547 году Иван IV был коронован как первый царь всея Руси, установив царство Российское. Сложный и противоречивый правитель во время своего правления превратил Россию из средневекового государства в зарождающуюся империю. В истории он больше известен как Иван Грозный.

Этот поступок часто рассматривается историками как акт мести за его мать Елену.

В 1547 году Иван IV был коронован как первый царь всея Руси, установив царство Российское. Сложный и противоречивый правитель во время своего правления превратил Россию из средневекового государства в зарождающуюся империю. В истории он больше известен как Иван Грозный.

Софья Алексеевна (1657-1704) из Дома Романовых (годы правления: 1682-1689) Также известна как Царевна Софья. Третья выжившая дочь царя Алексея из Дома Романовых от его первой жены Марии Милославской. Она была единственной из своих сестер, воспитанных Симеоном Полоцким, который также обучал своих братьев, наследников царя Алексея царевича Алексея и царевича Федора. Она выросла образованной, сообразительной, упрямой и политически подкованной. После смерти царя Алексея его сын Федор III правил всего 6 лет и умер от слабого здоровья. Царь Алексей оставил после себя две семьи от двух своих жен, каждая из которых могла похвастаться по крайней мере одним наследником мужского пола после смерти Федора III. От Милославской был еще сын Иван, а от второй жены Алексея, Натальи Нарышкиной, был сын Петр. Поскольку кланы двух жен Алексис находились в конфликте, София разработала свой план, чтобы обеспечить власть себе и своей семье. Выдвигая дело о своем слабом брате Иване как о законном наследнике престола, Софья в 1682 г. попыталась убедить патриарха и бояр в том, что их недавнее решение короновать Петра следует отменить. После быстрого и единодушного отклонения судом этого предложения Софья обратилась за помощью и поддержкой к обескураженным военным отрядам, стрельцам. Несправедливое лишение Ивана прав послужило катализатором для и без того недовольных и разочарованных войск и побудило стрельцов к яростному противодействию «несправедливому» избранию Петра. После убийства нескольких членов семьи Нарышкиных боевые действия прекратились, и стрельцы получили свои первоначальные требования. Слабый и неумелый Иван был коронован как старший царь как Иван V, а Петр, которому было всего 10 лет, младший царь как Петр I.

От Милославской был еще сын Иван, а от второй жены Алексея, Натальи Нарышкиной, был сын Петр. Поскольку кланы двух жен Алексис находились в конфликте, София разработала свой план, чтобы обеспечить власть себе и своей семье. Выдвигая дело о своем слабом брате Иване как о законном наследнике престола, Софья в 1682 г. попыталась убедить патриарха и бояр в том, что их недавнее решение короновать Петра следует отменить. После быстрого и единодушного отклонения судом этого предложения Софья обратилась за помощью и поддержкой к обескураженным военным отрядам, стрельцам. Несправедливое лишение Ивана прав послужило катализатором для и без того недовольных и разочарованных войск и побудило стрельцов к яростному противодействию «несправедливому» избранию Петра. После убийства нескольких членов семьи Нарышкиных боевые действия прекратились, и стрельцы получили свои первоначальные требования. Слабый и неумелый Иван был коронован как старший царь как Иван V, а Петр, которому было всего 10 лет, младший царь как Петр I. Софья взяла на себя роль регента для молодых царей и построила двойной трон для соправителей с прорезанным отверстием. в задней части этого. София сидела за троном и слушала, как цари разговаривают с дворянами, снабжая их информацией и рассказывая, как отвечать на вопросы. Она устроила замужество за Иваном V, надеясь контролировать его наследников и, таким образом, остаться у власти, но в браке родились только дочери.

В годы своего регентства Софья провела улучшение исчисления и сбора податей, приняла меры по искоренению государственного взяточничества и коррупции, совершенствованию крестьянского прописного законодательства, пыталась реорганизовать армию, способствовала развитию промышленности и поощряла поселение иностранных ремесленников в России. Она подписывала все указы, и ее изображение появлялось на всех русских монетах, она поощряла рост издательств. Заинтересованная архитектурой в стиле барокко, Софья активно пропагандировала его. При ней была основана Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение в России.

Софья взяла на себя роль регента для молодых царей и построила двойной трон для соправителей с прорезанным отверстием. в задней части этого. София сидела за троном и слушала, как цари разговаривают с дворянами, снабжая их информацией и рассказывая, как отвечать на вопросы. Она устроила замужество за Иваном V, надеясь контролировать его наследников и, таким образом, остаться у власти, но в браке родились только дочери.

В годы своего регентства Софья провела улучшение исчисления и сбора податей, приняла меры по искоренению государственного взяточничества и коррупции, совершенствованию крестьянского прописного законодательства, пыталась реорганизовать армию, способствовала развитию промышленности и поощряла поселение иностранных ремесленников в России. Она подписывала все указы, и ее изображение появлялось на всех русских монетах, она поощряла рост издательств. Заинтересованная архитектурой в стиле барокко, Софья активно пропагандировала его. При ней была основана Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение в России. Важнейшими вехами ее внешней политики стали Вечный мир 1686 г. с Польшей на выгодных для России условиях,Нерчинский договор с Китаем (первый договор, когда-либо подписанный Китаем с западной державой), и крымские походы против Турции, которые не увенчались успехом и вызвали недовольство населения ее правлением.

Ее сводный брат Петр подрастал, и в 1689 году ему исполнилось 17 лет. Нарышкины ожидали, что Софья уйдет в отставку теперь, когда Петр стал достаточно взрослым, чтобы управлять собой. Тем временем Петр, не доверявший своей сводной сестре, бежал в подмосковный укрепленный монастырь. Софья позвала его, но он отказался идти к ней. Затем она попыталась сплотить стрелецкие полки, дворянство и население, но ее мольбы о поддержке не были услышаны. Вместо этого все больше и больше армейских чиновников покидали ее, чтобы служить Петру. Власть ускользала из ее рук, и вскоре у нее не было выбора, кроме как отказаться от престола. Петр приказал арестовать ее вместе со своими сторонниками и заточил Софью в Новодевичий монастырь.

Важнейшими вехами ее внешней политики стали Вечный мир 1686 г. с Польшей на выгодных для России условиях,Нерчинский договор с Китаем (первый договор, когда-либо подписанный Китаем с западной державой), и крымские походы против Турции, которые не увенчались успехом и вызвали недовольство населения ее правлением.

Ее сводный брат Петр подрастал, и в 1689 году ему исполнилось 17 лет. Нарышкины ожидали, что Софья уйдет в отставку теперь, когда Петр стал достаточно взрослым, чтобы управлять собой. Тем временем Петр, не доверявший своей сводной сестре, бежал в подмосковный укрепленный монастырь. Софья позвала его, но он отказался идти к ней. Затем она попыталась сплотить стрелецкие полки, дворянство и население, но ее мольбы о поддержке не были услышаны. Вместо этого все больше и больше армейских чиновников покидали ее, чтобы служить Петру. Власть ускользала из ее рук, и вскоре у нее не было выбора, кроме как отказаться от престола. Петр приказал арестовать ее вместе со своими сторонниками и заточил Софью в Новодевичий монастырь.