Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Донского

Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Донского

1350, 12 октября — в семье князя Ивана Ивановича Красного родился сын Дмитрий.

1353, 26 апреля — умер великий князь московский и владимирский Симеон Иванович Гордый, дядя Дмитрия.

6 июня — умер князь Андрей Иванович, дядя Дмитрия.

15 июня — родился князь Владимир (будущий Храбрый, Донской), двоюродный брат Дмитрия.

1354, 30 июня — поставлен на русскую митрополию епископ владимирский Алексей, сын московского боярина Фёдора Бяконта, фактический глава Русского государства в малолетство Дмитрия.

25 марта — во Владимире венчался на великое княжение отец Дмитрия, Иван Иванович Красный.

1359, 13 ноября — умер великий князь московский и владимирский Иван Иванович.

1359–1361 — между этими годами Дмитрий впервые ходил в Орду.

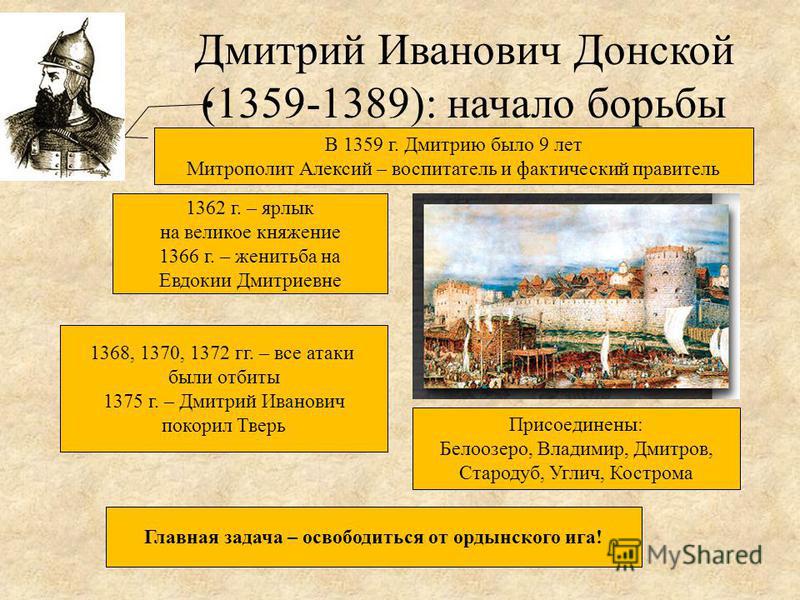

1362 — Дмитрию дан ярлык на великое княжение Владимирское.

1362, 1363, 1364 — три похода великого князя Дмитрия Ивановича против нижегородско-суздальских князей.

1364, 23 октября — умер младший брат Дмитрия Ивановича Иван Малый.

27 декабря — скончалась великая княгиня Александра, мать Дмитрия Ивановича.

1366, 18 января — женитьба Дмитрия Ивановича на нижегородской княжне Евдокии Дмитриевне.

Зима — в Москве начато строительство белокаменного Кремля.

1368 — «Третейский суд»: митрополит Алексей и Дмитрий Иванович приглашают в Москву Михаила Александровича Тверского. Начало усобицы между Москвой и Тверью.

Ноябрь — трехдневная осада Москвы войсками Ольгерда.

1369 — Дмитрий Иванович заложил новую крепость в Переславле-Залесском.

1370, 6 декабря — войска Ольгерда и его союзников снова подошли к стенам Москвы.

1371 — Дмитрий Иванович совершил поездку в Мамаеву Орду.

В этом же году Дмитрий Иванович заключает договор с Великим Новгородом.

14 декабря — московская рать разбивает рязанцев при Скорнищеве.

1372 — у Дмитрия Ивановича родился сын Василий, будущий великий князь московский и владимирский.

1373, июль — столкновение войск московского князя с литовцами у Любутска. Перемирная грамота Дмитрия Ивановича с Ольгердом. 1374 — розмирье Дмитрия Ивановича с Мамаем.

1375, 5 августа — общерусское ополчение под началом Дмитрия Ивановича начинает осаду Твери.

Сентябрь — мирный договор между Москвой и Тверью.

1376 — Дмитрий Иванович водил полки на окский рубеж для предупреждения возможного ордынского набега.

1377, 16 марта — московско-нижегородская рать осадила Булгар.

Лето — поражение русских войск на реке Пьяне.

1378, 11 августа — русская рать под предводительством великого князя московского одерживает победу на реке Воже.

1380 — строительство в Коломне Успенского собора.

Август — Дмитрий Иванович созывает русских князей для похода против Мамая.

23 августа — смотр русского войска на Девичьем поле под Коломной.

26 августа — переправа через Оку у Лопасни.

7 сентября — переправа через Дон при устье Непрядвы.

8 сентября — битва на поле Куликовом.

1382, август — войска Тохтамыша подошли к стенам Москвы.

1383 — Дмитрий Иванович отправляет в Орду старшего сына Василия, которого Тохтамыш держит у себя в качестве заложника.

1385 — договор о мире между Москвой и Рязанью.

1386 — поход Дмитрия Ивановича на Новгород.

Дочь Дмитрия Ивановича Софья выходит замуж за князя Фёдора Рязанского.

1389, 25 марта — договорная грамота между Дмитрием Ивановичем и его двоюродным братом Владимиром Серпуховским.

19 мая — кончина великого князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича Донского.

Исторический портрет.

Историческая эпоха. Задание 25 ЕГЭИсторический портрет Дмитрия Донского

Историческая эпоха. Задание 25 ЕГЭИсторический портрет Дмитрия ДонскогоДмитрий Донской

Исторический портрет Дмитрия Донского

Годы правления:1359-1389г.

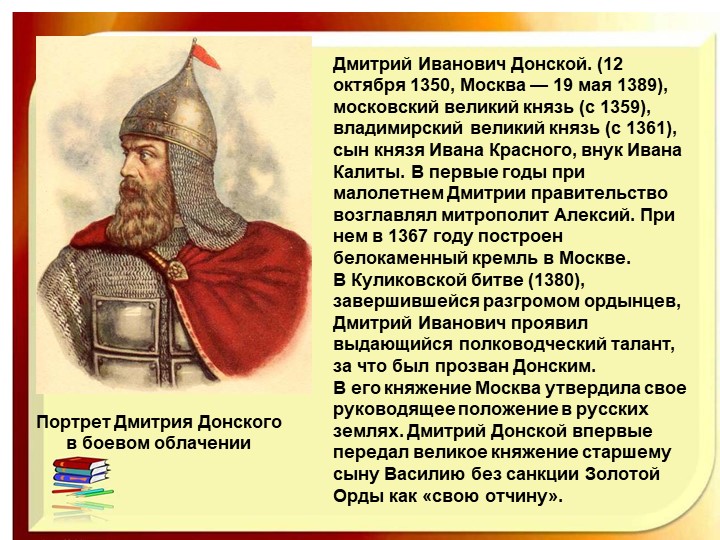

Из биографии

- Дмитрий Донской, сын князя Ивана 2 Красного, внук Ивана Калиты. Дмитрий получил престол в 9 лет. В это время ярлык на Великое княжение был в Суздальско-Нижегородском княжестве. Но воспитатель Дмитрия – митрополит Алексей ходатайствует о возвращении ярлыка в Москву. Хан согласился, так как Алексей в своё время вылечил его жену. Суздальский князь покорился Москве и даже отдал свою дочь за Дмитрия Донского.

- Митрополит Алексей сыграл большую роль в жизни и княжении Донского. Это был человек умный, с сильным характером, имел большой авторитет и на Руси, и в Орде. С ним Дмитрий советовался при проведении политики объединения земель вокруг Москвы.

- Донской отличался сильной волей, дальновидностью, личной отвагой и храбростью во время сражений.

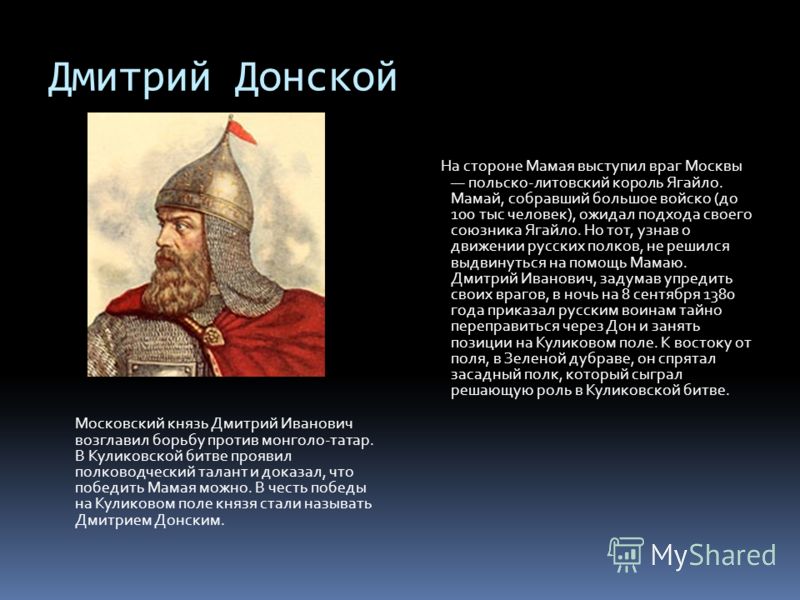

Куликовская битва

Дмитрий своё прозвище получил за победу в Куликовской битве, которая произошла недалеко от Дона — в устье реки Непрядвы.

Битва произошла в 1380 году 8 сентября. Войска ордынцев возглавлял тёмник Мамай. Его поддерживал литовский князь Ягайло.

Перед битвой Дмитрий Донской получил благословение настоятеля Сергия Радонежского.

Пред битвой был поединок двух богатырей — Пересвета и Челубея. Они оба погибли.

Пересвет- это монах- воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. За участие в Куликовской битве позже был причислен к лику святых.

Донской применил новый приём ведения действия: использовал засадный полк, во главе которого были воевода Дмитрий Боброк-Волынский и князь Владимир Серпуховской. Мамай бежал в Кафу ( Феодосию),где и был убит.

Битва имела огромное значение для Руси, хотя и не покончила с игом.

Значение Куликовской битвы:

- Планы Орды и Литвы ослабить Русь потерпели крах

- Победа воодушевила людей, доказала, что с Ордой можно воевать, что её возможно победить, исчез страх перед ней.

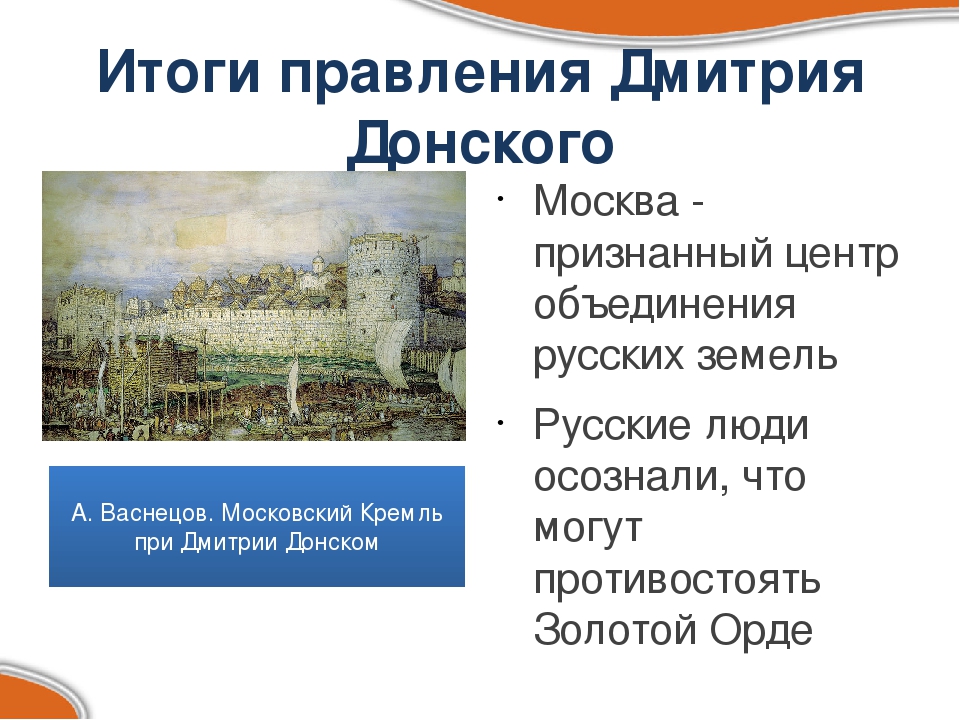

- Москва стала признанным центром Руси, победа ускорила процесс образования единого государства, способствовала укреплению власти московского князя.

- Орда потерпела первое крупное поражение.

Исторический портрет Дмитрия Донского

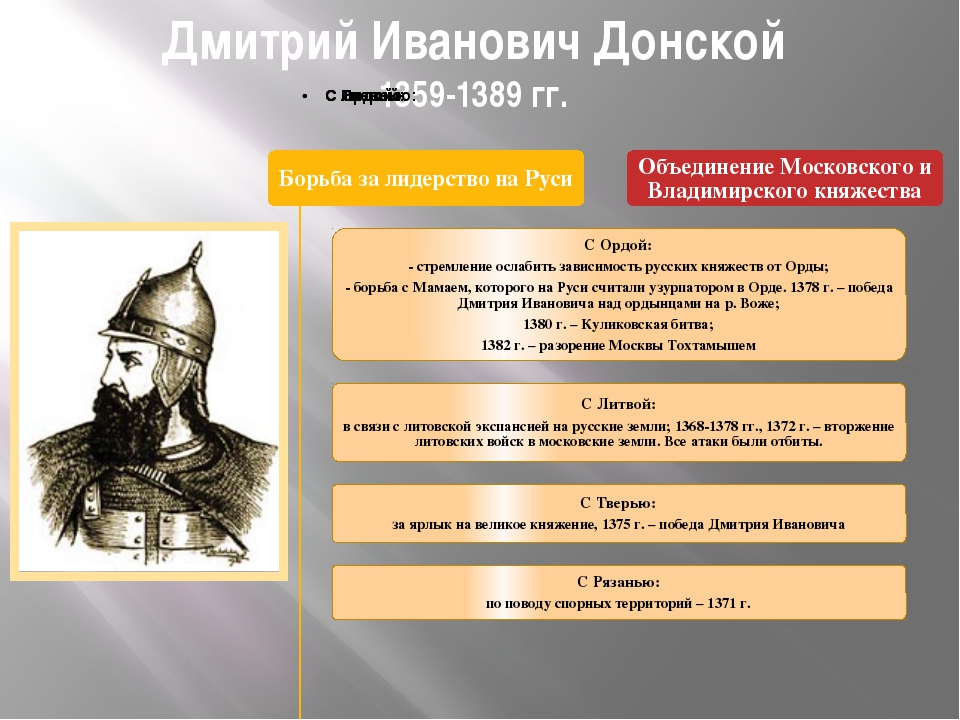

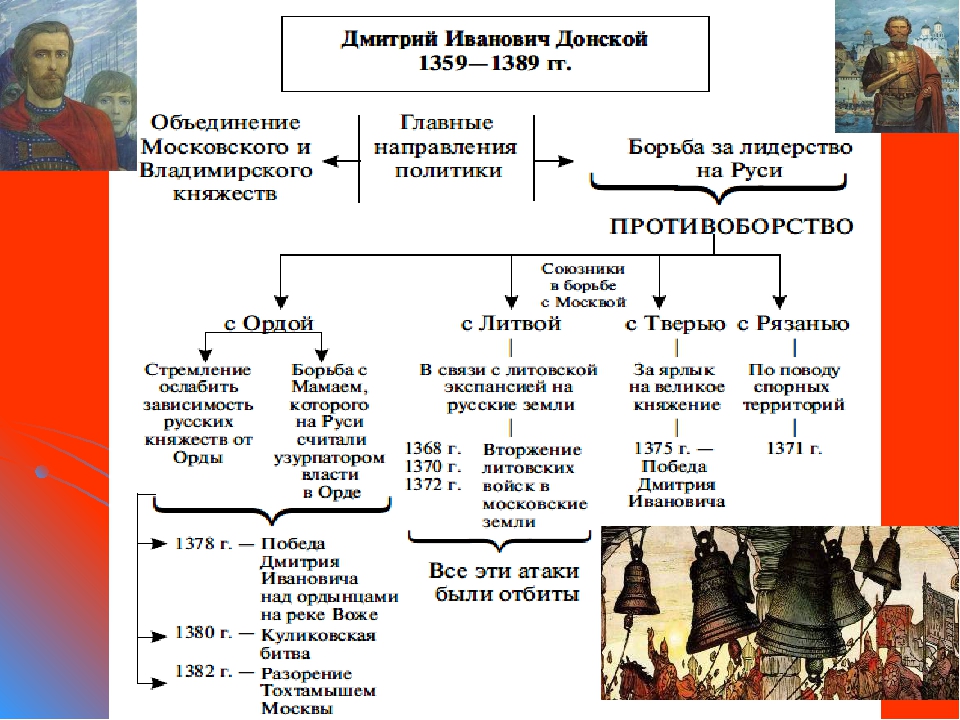

Направления деятельности

1.Внутренняя политика

| Направления деятельности | Результаты |

| 1.Укрепление и расширение Московского княжества, борьба за лидерство Москвы. | 1389г.-Объединение Московского и Владимирского княжеств.1371- борьба за лидерство с Рязанью.1375- Тверь признала первенство Москвы, Донской нанёс ей поражение и её союзнику литовскому князю Ольгерду. |

| 1367- в Москве построен белокаменный Кремль. В то время это была единственная каменная крепость на Руси. |

| Княжество значительно расширилось за счёт Переяславля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, части Мещеры, Костромско й и других земель. |

| Строительство в городах, чеканка собственной серебряной монеты с 1382 – раньше, чем в других городах. |

| В произведениях воспевался подвиг Донского и дружины в Куликовской битве. Позже они лягут в основу « Сказания о Мамаевом побоище» и« Задонщины» (вероятный автор её священник из Рязани Софоний, точная дата неизвестна. Вероятно, конец 14 века). |

2. Внешняя политика

| Направления деятельности | Результаты |

| 1.Стремление ослабить зависимость от Золотой Орды. | 1377г.- поражение на реке Пьяне1378г.- победа на реке Воже, разбито войско мурзы Бегича.1380г.- победа в Куликовской битве ( против темника Мамая), получено благословение Сергея Радонежского.1382- разорение Москвы ханом Тохтамышем, возобновлена выплата дани (Русь здесь впервые применила артиллерию)1383 г. — после 8 лет паузы Донской вынужден был отправить в Орду с собранной данью сына Василия. В итоге Русь снова подверглась разорительному набегу. — после 8 лет паузы Донской вынужден был отправить в Орду с собранной данью сына Василия. В итоге Русь снова подверглась разорительному набегу. |

| 1368, 1370, 1372- борьба с Литвой, Донской отбивает все атаки. |

| Донской поддерживал дружеские связи с Византией, вёл торговлю с ней, хотя добивался признания независимости русской православной церкви от константинопольской. |

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Дмитрий Донской был признанным лидером среди князей на Руси.

- При нём процесс возвышения Московского княжества стал необратимым.

- Значительно расширилась территория Руси.

- Дмитрий стал во главе антиордынской политики, одержал значительные победы на Воже и поле Куликовом.

- Вёл продуманную политику с Западом. В столкновениях с Литвой надёжно защищал русские земли.

Хронология жизни и деятельности Дмитрия Донского

| 1359-1389 | Великий князь Московский |

| С 1369 | Князь Владимирский |

| С 1363 | Князь Новгородский. |

| 1367 | Построен белокаменный Кремль в Москве. |

| 1371 | Борьба за старшинство с Рязанью. |

| 1375 | Тверь признала старшинство Москвы |

| 1377 | Битва на реке Пьяне – поражение. |

| 1378 | Битва на реке Воже – победа. |

| 8 сентября 1380 | Куликовская битва |

| 1368, 1370, 1372 | Борьба с Литвой, отбиты все атаки. |

| 1382 | Разорение Москвы Тохтамышем. |

| 1382 | Начало чеканки серебряных монет. |

| 1389 | Смерть Донского, завещание — Духовная грамота. |

Дмитрий Донской на памятнике « Тысячелетие Руси» в Новгороде. 1882г. Скульптор М.О.Микешин.

1882г. Скульптор М.О.Микешин.

Михаил Авилов. «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», 1943г.

Память о Дмитрии Донском

- 1988г.- причислен к лику святых

- 2002г.- учреждён орден « За служение Отечеству» в память о Донском и Сергее Радонежском.

- С 2002 г. одна из атомных подводных лодок России носит имя «Дмитрий Донской».

- Много улиц в различных городах России носят имя Донского , а в Москве есть станция метро в его честь.

Дмитрий Донской в литературе

- Юрий Лощиц « Дмитрий Донской», 1980г.

- Роман Сергея Бородина « Дмитрий Донской». 1993г.

- Михаил Рапов « Зори над Русью», 2002г.

Автор: Мельникова Вера Александровна

Дмитрий Донской

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Даты жизни: 12 октября 1350 – 19 мая 1389

Место рождения: Москва, Великое Московское княжество

Князь Московский и великий князь Владимирский

Дмитрий Иванович Донской родился 12 октября 1350 года. Когда князю Дмитрию шел всего десятый год, умер его отец, великий князь Иван Иванович, прозванный за красоту Красным, т. е. красивым. Опекунами малолетнего князя стали его мать, великая княгиня Александра, старшие бояре и митрополит Алексей.

Когда князю Дмитрию шел всего десятый год, умер его отец, великий князь Иван Иванович, прозванный за красоту Красным, т. е. красивым. Опекунами малолетнего князя стали его мать, великая княгиня Александра, старшие бояре и митрополит Алексей.

В это время Москва уже была многолюдным и большим городом, московские князья считались самыми могущественными среди русских князей, но были и другие князья, которые стремились занять первое место на Руси. Пока правил взрослый Иван Иванович, князья считались с его властью, но только сел на московский княжеский престол мальчик, они тотчас вышли из повиновения и стали добиваться раздела великого княжения. В то время только великий князь имел право собирать дань — «выход» — для татарского хана.

На великое княжение русских князей утверждал (ставил) татарский хан, живший в своей ставке на Волге. Туда, в Золотую Орду, на поклон к хану и повезли юного Дмитрия. В Орде Дмитрий был признан великим князем.

В то время сами ханы не подолгу владели своим троном. Еще до приезда Дмитрия в Орду был посажен новый хан, но только пять месяцев оставался он повелителем татар, потом был убит вместе с двумя сыновьями. Убийца завладел престолом, но тоже ненадолго; он погиб от руки другого татарского вельможи, который в свою очередь сделался ханом.

Еще до приезда Дмитрия в Орду был посажен новый хан, но только пять месяцев оставался он повелителем татар, потом был убит вместе с двумя сыновьями. Убийца завладел престолом, но тоже ненадолго; он погиб от руки другого татарского вельможи, который в свою очередь сделался ханом.

К тому времени русские земли начали объединяться вокруг Москвы. Чтобы не допустить усиления московского князя, темник Мамай решил напасть на Русь и тайно собирал большое войско. Не только черкесы и осетины с Кавказа, но даже наемные воины из итальянских городов были взяты для участия в походе на Москву.

Мамай сносился с рязанским князем Олегом Ивановичем и литовским князем Ягайлом. Олег обещал Мамаю не помогать московскому князю и собирал войско, чтобы быть наготове. Литовский князь заключил с Мамаем союз и обещал прийти ему на помощь с войском.

В Москве усиленно готовились к встрече татар и собирали воинов. Дмитрий отправился за утешением и одобрением к преподобному Сергию Радонежскому. «Отче, — сказал ему великий князь, — ты уже знаешь, какое великое горе сокрушает меня: ордынский рыцарь Мамай двинул свою Орду безбожных татар; и вот они идут на мою отчину, на русскую землю — разорять святые церкви и губить христиан; помолись, отче, чтоб Бог избавил нас от беды».

Сергий предложил князю отслужить литургию, а после нее попросил его с дружиной «вкусить хлеба» вместе с монастырской братией. За трапезой преподобный предсказал князю, что сам он убит не будет. По окончании трапезы Сергий окропил великого князя и его спутников святой водой и, осеняя Дмитрия крестом, пророчески сказал; «Иди, господине, безбоязненно на врагов; Господь поможет тебе, и ты победишь супостата».

Затем он возложил на монахов Пересвета и Ослябю схимы с нашитыми на них крестами и сказал им: «Вот вам оружие нетленное. Носите его вместо шлемов и постраждите, братие, как доблестные воины Христовы».

Русское войско перешло Дон и разрушило за собой мосты. Оно остановилось на широком Куликовом поле. С юга уже подступила несметная рать Мамая.

Наступило утро 8 сентября 1380 года. Дмитрий отправил в дубраву отборных своих воинов во главе с князем Владимиром Андреевичем и Дмитрием Волынцем. Здесь они должны были ждать в засаде. Воины в доспехах выстроились для боя на возвышенности.

Дмитрий решил обмануть неприятеля. Он слез со своего коня, одел в блестящие дорогие латы своего любимого боярина Бренка, посадил его на своего коня и велел возить за ним великокняжеское знамя.

Перед началом боя из татарских рядов выехал вперед всадник — богатырь Челубей. Из русских рядов тоже выехал всадник. Это был монах Пересвет. Вскачь на конях помчались противники друг на друга. Раздался треск ломающихся копий, богатыри и даже их кони упали на землю мертвыми от страшного удара.

Оба войска бросились в сражение, и началась великая битва.

Татары начинали одолевать. Уже убили боярина Бренка и подрубили черное великокняжеское знамя, бесчисленное множество русских трупов устилало Куликово поле. Татары ранили Дмитрия, и он пеший едва спасся от преследователей в соседней дубраве и полумертвый упал на землю. Было далеко за полдень, уже лежал на поле погибший от стрел и сабель врага передовой полк, уже все больше и больше подавалось назад на север левое крыло русских.

И тогда засадный полк внезапно и стремительно вылетел из леса, напал с бока и с тыла на уверенных в победе татар. Расчет Дмитрия Ивановича на успех засады оказался правильным, татары не выдержали нового удара и обратились в бегство.

Похоронив убитых, русское войско тронулось в обратный путь. В конце сентября русские с победой вернулись в Москву.

Но Золотая Орда оставалась еще сильной и вскоре показала свою мощь. Новый хан, Тохтамыш, собрав большое войско, подходил к Москве. В понедельник 23 августа 1382 года татары появились под Москвой. Они расположились лагерем в поле на расстоянии трех полетов стрелы. Татарский лагерь был виден словно на ладони, потому что горожане заранее выжгли все деревянные постройки вокруг стен, чтобы нельзя было подойти к городу незаметно. Отдельные татары близко подъезжали и спрашивали о великом князе: «В городе ли князь Дмитрий?» — «Нет, не в городе», — кричали им горожане с городских стен.

На четвертый день, в обеденное время, к городским стенам подъехали татарские послы. Послы стали говорить при всем народе: «Царь хочет вас пожаловать, ведь вы ни в чем не повинны, не на вас пришел он с войною, а на великого князя Дмитрия Ивановича, вы же достойны царской милости. Ничего иного от вас не требует царь, как только того, чтобы вы вышли к нему навстречу с почестями и дарами, он хочет только посмотреть город и войти в него, а вы ему отворите городские ворота». Горожане поверили и решили выйти навстречу Тохтамышу.

Послы стали говорить при всем народе: «Царь хочет вас пожаловать, ведь вы ни в чем не повинны, не на вас пришел он с войною, а на великого князя Дмитрия Ивановича, вы же достойны царской милости. Ничего иного от вас не требует царь, как только того, чтобы вы вышли к нему навстречу с почестями и дарами, он хочет только посмотреть город и войти в него, а вы ему отворите городские ворота». Горожане поверили и решили выйти навстречу Тохтамышу.

Горькой печалью проникнуты слова современника, описавшего разорение Москвы от Тохтамыша: «И были тогда в городе плач и рыдание, и великий вопль, и слезы и крик неутешный, и стенание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешимая, беда нестерпимая, горесть смертельная, страх и ужас и позор. Взяли татары город Москву 25 августа, в четверг, в послеобеденное время, и город зажгли, богатства и имущество разграбили, а людей убили. С одной стороны грозил огонь, с другой — меч; одни бежали от огня и погибали от меча, другие от меча бежали, а сгорели от огня, третьи утонули в реке при бегстве, четвертые были уведены в плен. Выл до этого город Москва прекрасен и велик, много людей в нем жило, славен он был своим богатством, превзошел все русские города великою славою, а за один час все изменилось. Когда был взят и сожжен, ничего нельзя было увидеть иного, кроме дыма и земли, да многих трупов, кругом было пусто и не было видно даже людей, ходивших по пожарищу».

Выл до этого город Москва прекрасен и велик, много людей в нем жило, славен он был своим богатством, превзошел все русские города великою славою, а за один час все изменилось. Когда был взят и сожжен, ничего нельзя было увидеть иного, кроме дыма и земли, да многих трупов, кругом было пусто и не было видно даже людей, ходивших по пожарищу».

Татары ворвались в город через открытые ворота, пожгли и разграбили Москву. Несчастье точно оглушило русских людей. Татары не удовлетворились разгромом Москвы, а рассыпались вокруг нее мелкими отрядами. Только храбрый князь Владимир Андреевич напал на татар и разбил их большой отряд. Весть об этом поражении дошла до хана Тохтамыша, и он двинулся обратно в Орду.

24 тысячи трупов лежало в разоренной Тохтамышем Москве, не считая похороненных родственниками. А сколько еще русских было уведено в татарский плен! Московское княжество ослабело, и тотчас соседние князья попытались отнять у Дмитрия право на великое княжение. Суздальский, тверской и рязанский князья заискивали перед Тохтамышем. Татары снова стали посылать отряды на Русь, и они грабили и разоряли народ.

Татары снова стали посылать отряды на Русь, и они грабили и разоряли народ.

Однако и сами русские князья стали понимать, какую опасность представляют их взаимные ссоры. Дмитрий помирился сначала с рязанским князем Олегом Ивановичем, а потом и с другими князьями. Начался 31-й год княжения Димитрия Ивановича, когда он внезапно разболелся. Болезнь развивалась быстро, и скоро стало ясно, что смерть стоит у постели великого князя. Перед смертью он позвал жену и детей. Старшему из сыновей, Василию, было уже 16 лет. Рядом с ним стояли младшие дети, а только что родившийся Константин лежал на руках у мамки.

Дмитрий завещал своим детям жить в мире и дружбе и скончался 19 мая 1389 года, на сороковом году от роду. На следующий день тело великого князя было погребено в одном из кремлевских соборов.

Русские прозвали Дмитрия Ивановича, за победу на Куликовом поле, за Доном, Донским. С этим славным именем он остался в истории как первый князь, нанесший тяжкий удар татарскому игу.

Воловик, А. Смиренный правитель и яростный воин / А. Воловик // Честь Отечества.- 2020.- № 9-10.- С. 32-35

Смиренный правитель и яростный воин / А. Воловик // Честь Отечества.- 2020.- № 9-10.- С. 32-35

12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения великого князя Московского, Владимирского и Новгородского Дмитрия Ивановича Донского. 21 сентября 2020 года — 640 лет со дня победы русских войск на Куликовом поле.

Великий князь Московский Дмитрий Иванович (1350-1389) вошел в русскую историю как победитель Мамая, святой князь Дмитрий Донской, государственный деятель, положивший начало единой и независимой России.

Главным итогом правления Дмитрия Ивановича стало окончательное утверждение Москвы как центра объединения русских земель, Символом сильной государственной власти становится Московский Кремль-первый каменный кремль на территории Северо-Восточной Руси.

В народной памяти князь Дмитрий остался как первый из князей, которому удалось если не сбросить навсегда ордынское иго, то серьезно ослабить его давление после легендарной победы в Куликовской битве. И как это часто бывает, это славное деяние затмило множество иных достижений и дел, совершенных Дмитрием Донским. А их было немало.

И как это часто бывает, это славное деяние затмило множество иных достижений и дел, совершенных Дмитрием Донским. А их было немало.

Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве. Он был внуком князя Ивана I Даниловича Калиты и старшим сыном великого князя Ивана II Ивановича от второй супруги Александры Ивановны.

По смерти великого князя Ивана II в 1359 году в московской княжеской семье остались малолетние Дмитрий, его брат Иван и двоюродный брат Владимир Андреевич, между которыми было разделено княжество.

По завещанию отца наставником и воспитателем Дмитрия стал митрополит Алексий, человек, обладавший сильным характером и большим авторитетом.

Огромное влияние на великого князя оказал настоятель Троицкого монастыря преподобный Сергий Радонежский, с которым у него сложились близкие и доверительные отношения. Именно к Сергию Радонежскому за благословением перед Куликовской битвой пришел Дмитрий Иванович. Князь был глубоко верующим человеком, строил и всегда поддерживал православные храмы и святые обители. Он делал щедрые пожертвования в Троицкий и московский Симонов монастыри. В 1378 году, в преддверии решающей битвы с Ордой, по благословению прп. Сергия он устроил Успенский Стромынский монастырь, дабы молитвенники Русской земли духовно поддержали Русь. Прп. Сергий благословил князя начать строительство каменного Успенского собора Симонова монастыря.

Он делал щедрые пожертвования в Троицкий и московский Симонов монастыри. В 1378 году, в преддверии решающей битвы с Ордой, по благословению прп. Сергия он устроил Успенский Стромынский монастырь, дабы молитвенники Русской земли духовно поддержали Русь. Прп. Сергий благословил князя начать строительство каменного Успенского собора Симонова монастыря.

После победы на Куликовом поле Дмитрий Донской основал Николо-Угрешский монастырь под Москвой, заложил церковь Всех святых на Кулишках в Москве. Старо-Голутвинский монастырь в Коломне был основан по велению великого князя.

В годы его княжения были открыты монастыри и в других местах Московского княжества.

Одним из первых серьезных достижений молодого Дмитрия, севшего на московский престол в возрасте девяти лет, стало строительство белокаменного Кремля — первого каменного укрепления в Москве с пушками на стенах, новейшим оружием того времени. Поводом для перестройки княжеской резиденции стал большой пожар 1365 года, уничтоживший значительную часть московских построек, в том числе и в пределах деревянного Кремля. В начале 1366 года князь начал свозить в город белый камень из каменоломен на реке Пахре, а годом позже, когда запас строительного материала был накоплен, приступил к возведению каменных стен. Появление такой мощной крепости, уступавшей по своим возможностям разве что кремлям Новгорода и Пскова, существенно подняло престиж Москвы и значительно увеличило ее безопасность. В этом москвичи смогли убедиться уже через год, во время первого похода литовского князя Ольгерда, который так и не смог взять Кремль штурмом. Таким же бесславным был исход и двух других ольгердовских эскапад.

В начале 1366 года князь начал свозить в город белый камень из каменоломен на реке Пахре, а годом позже, когда запас строительного материала был накоплен, приступил к возведению каменных стен. Появление такой мощной крепости, уступавшей по своим возможностям разве что кремлям Новгорода и Пскова, существенно подняло престиж Москвы и значительно увеличило ее безопасность. В этом москвичи смогли убедиться уже через год, во время первого похода литовского князя Ольгерда, который так и не смог взять Кремль штурмом. Таким же бесславным был исход и двух других ольгердовских эскапад.

В политическом плане Москва потихоньку выходила на лидирующие позиции среди княжеств Русской равнины. Набирала силы и начинала объединять вокруг себя разрозненные русские княжества.

Основная борьба еще с XIII века шла между Москвой и Тверью — большим по средневековым меркам городом с населением 30 тысяч человек. Князья обеих областей мечтали объединить под собой русские земли и сбросить татарское иго. Орда же действовала по принципу «разделяй и властвуй», выдавая ярлык то тверским, то московским. В 1360 году, пользуясь временным ослаблением тех и других, «ярлык вне очереди» получил Дмитрий Суздальский. Но наш младой князь не смирился с этим. Несколько лет войны с Москвой — и Дмитрий Константинович Суздальский признал над собой главным 15-летнего князя Дмитрия Московского, отдал ему великокняжеский престол и свою 13-летнюю дочь Евдокию в жены…

В 1360 году, пользуясь временным ослаблением тех и других, «ярлык вне очереди» получил Дмитрий Суздальский. Но наш младой князь не смирился с этим. Несколько лет войны с Москвой — и Дмитрий Константинович Суздальский признал над собой главным 15-летнего князя Дмитрия Московского, отдал ему великокняжеский престол и свою 13-летнюю дочь Евдокию в жены…

В январе 1366 года в Коломне состоялась пышная свадьба. Составитель Жития князя Дмитрия пишет, что бракосочетание юных князя и княгини «преисполнило радостию сердца русских». Невеста — нежная, хрупкая тринадцатилетняя девушка, «с красотою лица соединила редкую душевную доброту». Жених — шестнадцатилетний юноша, согласно «Житию Димитрия Донского», был крепок, высок, плечист, имел черные волосы и бороду. То же Житие описывает и характер князя: «Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал». В качестве же основной личной черты автор Жития называет необыкновенную любовь князя к Богу: «С Богом все творящий и за Него борющийся».

Дмитрий Иванович был помимо всего прочего человеком крайне активным и в то же время практичным. Уже с 13 лет возглавлял военные походы, но при этом проявлял милосердие к побежденному врагу. Его наставником с детства был митрополит Алексий — энергичный деятель, опытный политик и дипломат. Родители и единственный брат князя умерли, и он советовался с митрополитом по всем важным вопросам.

Неудивительно, что юная Евдокия искренне полюбила князя, и брак, хоть и был выгоден обеим сторонам, тем не менее, был заключен по любви. Вся дальнейшая жизнь супругов стала тому подтверждением. Современник, кстати, написал о Дмитрии и Евдокии такие слова: «Оба жили единою душою в двух телах; оба жили единою добродетелию, как златоперистый голубь и сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотряся в чистое зеркальце совести».

Молодая княгиня была поддержкою великому князю. Помогала и словом, и делом. Любил ее народ московский за доброту и заботу. Дмитрий Иванович половину своей жизни провел в военных походах, а княгиня оставатась в Москве. Умело управляла она городом, заботилась о его жителях. Князь был спокоен, рядом с ним преданная супруга, любящая и заботливая, нежная и добрая. Чего еще желать? Жена оберегала очаг, муж защищал и преумножал свои владения,

Умело управляла она городом, заботилась о его жителях. Князь был спокоен, рядом с ним преданная супруга, любящая и заботливая, нежная и добрая. Чего еще желать? Жена оберегала очаг, муж защищал и преумножал свои владения,

Границы Московского княжества существенно расширились. Великий князь стремился к объединению русских земель. Брачный союз с нижегородской и суздальской княжной позволил Москве установить прочные отношения с Нижним Новгородом. Союз был заключен с Великим Новгородом. Поддерживал Дмитрия Ивановича и его двоюродный брат князь Владимир Андреевич Серпуховской. Москва становится центром военно-политического союза русских княжеств. В 1375 году союзное войско во главе с Дмитрием Ивановичем взяло штурмом Тверь, и великий князь Тверской был вынужден признать Дмитрия «братом старейшим». Вокруг великого князя Московского формируется круг его ближайших сторонников и помощников: бояр, воевод — московского боярства, ставшего впоследствии главной опорой великокняжеской власти.

За 30 лет правления число земель, подвластных Московскому княжеству, существенно выросло. Экспансия шла на северо-восток: туда, где располагались княжества, чаще других выступавшие в союзе с Москвой. В первые несколько лет своего правления князь Дмитрий присовокупил костромские и галицкие земли, затем повернул на северо-запад, к Белоозеру. Всего же за первые два десятилетия княжения Дмитрий Иванович сумел включить в состав своей вотчины земли вокруг Переяславля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, Костромы и Стародуба. При нем московское влияние распространилось на земли восточнее Устюга, в сторону вятичей: появилась Пермская епархия, выделенная из Ростовской, которая находилась под прямым влиянием московского князя.

Экспансия шла на северо-восток: туда, где располагались княжества, чаще других выступавшие в союзе с Москвой. В первые несколько лет своего правления князь Дмитрий присовокупил костромские и галицкие земли, затем повернул на северо-запад, к Белоозеру. Всего же за первые два десятилетия княжения Дмитрий Иванович сумел включить в состав своей вотчины земли вокруг Переяславля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, Костромы и Стародуба. При нем московское влияние распространилось на земли восточнее Устюга, в сторону вятичей: появилась Пермская епархия, выделенная из Ростовской, которая находилась под прямым влиянием московского князя.

Деятельность Дмитрия Ивановича по объединению русских княжеств, усилению русской армии положила конец экспансии на Русь Великого княжества Литовского. В 1368 и 1370 годах под стенами Московского Кремля потерпел поражение великий князь Литовский Ольгерд. Но оставался еще более сильный враг — Золотая Орда, под гнетом которой русские княжества находились с 1240 года.

В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани правителю Орды Мамаю. Это был смелый, но продуманный шаг великого князя, он знал, что Русь способна постоять за свою независимость. В 1378 году на реке Воже было разгромлено войско мурзы Бегича.

Приближался звездный час великого князя.

Поход на Мамая стал делом всей Руси. Отработанный за несколько лет до этого формат «коалиции» против Твери Дмитрий Иванович повернул против внешнего врага. Полки присылались Дмитрию из самых отдаленных уголков Руси, под его знаменами стояли и сыграли большую роль в битве и сыновья недавнего врага литовского князя Ольгерда, и бояре Ховрины-Гаврасы, вышедшие из крымского христианского княжества Феодоро, имевшие свои счеты со стоявшими за Мамаем генуэзцами…

Сыгравший крупную роль в сражении Дмитрий Боброк не случайно был с Волыни и представить себе, конечно, не мог, что спустя много веков люди, числящие себя его единоплеменниками, будут запрещать «москальскую» русскую речь.

И вот Дмитрий Иванович во главе объединенных русских сил выступил навстречу полчищам темника Золотой Орды Мамая, двигавшимся на Русь.

Приняв благословение от Сергия Радонежского, который отпустил на брань двух иноков Андрея Ослябю и Александра Пересвета, князь встретил Мамая на Куликовом поле, между рекой Непрядвой и Доном (ныне в Куркинском районе Тульской области).

Желая воодушевить русских воинов перед смертельной схваткой, московский князь встал в первые ряды своего войска, обменявшись доспехами с боярином Михаилом Бренком, который встал под великокняжеское знамя в тылу большого полка и впоследствии погиб. Дмитрий Иванович плечом к плечу с рядовыми воинами повел войско в бой.

«Бог нам прибежище и сила! –

Рек Дмитрий на челе полков. –

Умрем, когда судьба судила!»

И первый грянул на врагов.

Кровь хлынула — и тучи пыли,

Поднявшись вихрем к небесам,

Светило дня от глаз сокрыли,

И мрак простерся по полям.

Поначалу войска Мамая добились успеха на правом фланге, но получили удар во фланг от русского засадного полка и бежали. Князя Дмитрия Ивановича нашли на поле битвы оглушенным. Он проявил незаурядный полководческий талант и за победу на Куликовом поле его стали называть Донским.

Он проявил незаурядный полководческий талант и за победу на Куликовом поле его стали называть Донским.

С 9 по 16 сентября хоронили убитых. По легенде, воины Дмитрия Донского срубили часовню на месте захоронения. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. (Битва произошла в этот праздник.) Успенский монастырь на реке Дубенке великий князь также построил в благодарность Господу за победу в Куликовской битве.

Русская Церковь узаконила совершать по убиенным поминовение в Дмитриеву родительскую субботу, «пока стоит Россия». Народ радовался победе. Куликовская битва была не началом, а проявлением и осуществлением единства Руси, общим делом, которым являются нации и государства. Раздробленная и терзаемая иноплеменниками Русь проявила себя в тот момент в едином общем деле и превозмогла своих врагов.

В 1850 году на том месте, которое считалось Куликовым полем, по инициативе первого исследователя великой битвы обер-прокурора Священного синода С. Д. Нечаева, был поставлен и торжественно открыт памятник-колонна, изготовленный на заводе Ч. Берда по проекту А.Л. Брюллова. В 1880-м торжественно отпраздновали 500-летнюю годовщину битвы на самом поле, у села Монастырщины.

Д. Нечаева, был поставлен и торжественно открыт памятник-колонна, изготовленный на заводе Ч. Берда по проекту А.Л. Брюллова. В 1880-м торжественно отпраздновали 500-летнюю годовщину битвы на самом поле, у села Монастырщины.

Русская православная церковь празднует день Куликовской битвы 21 сентября, так как эта дата по ныне действующему григорианскому календарю соответствует 8 сентября по используемому РПЦ юлианскому календарю. В XIV веке григорианский календарь еще не был введен (он появился в 1584-м), поэтому события до 1584 года на новый стиль не переводят. Однако Русская православная церковь отмечает годовщину битвы именно 21 сентября, потому как в этот день празднуется Рождество Пресвятой Богородицы — по старому стилю именно 8 сентября (день битвы в XIV веке по юлианскому календарю).

В 1382 году, после нападения нового хана Золотой Орды Тохтамыша на Москву, Дмитрий Донской организовал работы по восстановлению сожженного города. Он не успел собрать войска для отпора, и вынужден был оставить город. Московскому князю пришлось вновь признать свою зависимость от Золотой Орды, возобновить выплату дани. Тем не менее, Москва сохранила свое руководящее положение в русских землях. Победа над полчищами Мамая развеяла миф о несокрушимости орды, вселила веру в народ, положила начало освобождению Руси от невыносимого ига.

Московскому князю пришлось вновь признать свою зависимость от Золотой Орды, возобновить выплату дани. Тем не менее, Москва сохранила свое руководящее положение в русских землях. Победа над полчищами Мамая развеяла миф о несокрушимости орды, вселила веру в народ, положила начало освобождению Руси от невыносимого ига.

В 1988 году князь Дмитрий Иванович по решению Поместного собора Русской православной церкви был причислен к лику святых. Днем памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского стало 19 мая (1 июня) — день смерти московского правителя. Причисления к лику святых он удостоился не только как вооруженный защитник православной веры, победитель Куликовской битвы, но и как ревностный христианин, правивший своим княжеством по заповедям Христовым, Современники Дмитрия Донского запомнили его как глубоко верующего человека, что неудивительно: фактическим воспитателем юного князя был митрополит Алексий, которого в летописях называют не иначе как «святителем Московским и всея России чудотворцем».

Со временем имя Дмитрия Донского стало символом ратного мужества и стойкости, а сам он воспринимается прежде всего как защитник России. Самым ярким примером этого может служить такой факт: его имя было присвоено танковой колонне, построенной по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих. В состав колонны «Димитрий Донской» входили 40 танков, которые 7 марта1944 года были переданы Красной армии и участвовали в сражениях Великой Отечественной войны вплоть до самой победы. Потомки великих русичей не посрамили своих предков. Спасли Русь от коричневой чумы. Одолели врага, как когда-то в далеком 1380-м разгромы полчища Мамая великий князь Московский Дмитрий Донской.

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Наша история — словно глубокий колодец…

Надо гордиться, что есть у народа такой

объединитель земель и лихой полководец,

мудрый правитель и праведник Дмитрий Донской!

Сергей Зырянов

В истории Руси хватает великих во всех смыслах князей, но Дмитрий Донской выделяется даже на фоне большинства из них. Именно он положил начало концу Золотой Орды, разбив противников в знаменитом Куликовском сражении, хотя почву для того, чтобы сбросить с шеи ярмо ига, готовили и другие князья до него. За свою жизнь Дмитрий Донской сделал очень многое для объединения разрозненных княжеств в единую страну, превратив Москву в центр будущего государства. И пусть процесс объединения и затянулся на века, всё-таки именно он сделал для него больше, чем многие другие и до, и после него.

Именно он положил начало концу Золотой Орды, разбив противников в знаменитом Куликовском сражении, хотя почву для того, чтобы сбросить с шеи ярмо ига, готовили и другие князья до него. За свою жизнь Дмитрий Донской сделал очень многое для объединения разрозненных княжеств в единую страну, превратив Москву в центр будущего государства. И пусть процесс объединения и затянулся на века, всё-таки именно он сделал для него больше, чем многие другие и до, и после него.

Всем известно, что Дмитрий I Иванович, князь Московский и великий князь Владимирский получил свое прозвание Донской за победу над полчищами Мамая на Куликовом поле, расположенном вблизи слияния Дона и Непрядвы. Это хрестоматийный факт, усвоенный нами еще в школе. А что еще знаем мы об этом незаурядном человеке?

Трудное детство

В Орду за ярлыком на Великое княжение Дмитрий отправился, когда ему было всего 9 лет. Годом раньше он лишился отца — Иван II, получивший прозвище Красный, умер 33 лет отроду. Умирая, он поручил своего сына митрополиту Алексию, под опекой которого и мужал юный князь.

Умирая, он поручил своего сына митрополиту Алексию, под опекой которого и мужал юный князь.

Женитьба

Женился Дмитрий Иванович, когда ему было 16 лет. Его невесте, дочке Суздальского князя Евдокии, было и вовсе 13. Девушку Дмитрию рекомендовал его духовник Сергий Радонежский. Летописцы сходятся на том, что брак был счастливый. Супруги, хоть и продиктован этот союз был политическим расчетом, полюбили друг друга. Евдокия родила мужу 8 сыновей и 4 дочери. Два сына умерли совсем маленькими.

Новый Кремль

Именно Дмитрию Ивановичу мы обязаны тем, что Москву и по сей день именуют «белокаменной». Ему в наследство достался Кремль из дубовых бревен, построенный еще при Иване Калите, его прадеде. Со временем стены Кремля обветшали, и в период правления Дмитрия Ивановича был построен первый каменный Кремль. Из белого камня были его башни, камнем же были обложены стены в наиболее вероятных местах штурма. От реки Неглинной до Москвы-реки был прокопан ров, который служил дополнительной защитой крепости.

Крепость Дмитрия Ивановича получилась надежной. Она дважды – в 1368-м и 1370 годах — дала возможность москвичам выстоять против осады литовского князя Ольгерда. После того как в 1382 году Кремль был взят ханом Тохтамышем, укрепления удалось довольно быстро восстановить.

До Куликовской битвы

Главное событие, благодаря которому Дмитрий Донской вошел в русскую историю как князь, начавший борьбу против ордынского ига, — знаменитая Куликовская битва 1380 года. Она была отнюдь не была первым сражением с ордынцами, в котором Дмитрий Иванович стал победителем.

До Куликовской битвы в 1378 году было еще сражение при реке Воже. Еще раньше русские полки были разбиты на реке Пьяне ханом Синей Орды Арапшей. Однако на Воже Дмитрий Иванович сумел взять реванш.

Пользуясь данными разведки, он сумел перекрыть брод, по которому должно было переправиться татарское войско. Татарский мурза Бегич не решался перейти реку на виду русского войска и застрял на противоположном берегу. Тогда Дмитрий Иванович отвел войска от реки, «отдав» берег ордынцам, но изготовившись ударить, как только враг потеряет бдительность. Бегич попался в ловушку и был разбит.

Тогда Дмитрий Иванович отвел войска от реки, «отдав» берег ордынцам, но изготовившись ударить, как только враг потеряет бдительность. Бегич попался в ловушку и был разбит.

Куликовское сражение

Сражение на Куликовом поле не случайно считается поворотным пунктом в отечественной истории, когда москвичи, тверичи, суздальцы, владимирцы и жители других княжеств ощутили себя единым народом — русскими. Его значение понимали уже современники, посвятившие Куликовской битве два важных литературных произведения: «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

Эти тексты так насыщены символами, почерпнутыми из священной истории, метафорами и иносказаниями, что считать их серьезными источниками трудно, и специалисты по сей день по крупицам восстанавливают ход знаменитого сражения и спорят о его месте. Впрочем, есть несколько фактов, которые говорят о несомненном полководческом таланте Дмитрия Ивановича.

Скоростью маневра и верно принятым решением о форсировании Дона он вынудил Мамая вступить в битву на тех условиях и в то время, когда было удобно русским. Исход сражения предопределило использование засадного полка, мысль о котором также принадлежала Дмитрию Ивановичу.

Исход сражения предопределило использование засадного полка, мысль о котором также принадлежала Дмитрию Ивановичу.

Однако сложно понять мотивы, которые побудили его переодеться в доспех простого воина, а свое одеяние и оружие отдать другому человеку, которого татары сочли князем и постарались убить. Сам Дмитрий в это время сражался в рядах Большого полка. Теснота и давка на поле сражения была такая сильная, что Дмитрия нашли уже после победы, заваленного стволом дерева, которое рухнуло от ударов мечей сражающихся.

Князь был без сознания, но живой. Этот странный маскарад дает основания современным злопыхателям обвинить Дмитрия Донского едва ли не в трусости, но стоит представить себе, что такое средневековое рукопашное сражение, чтобы понять: речь идет о чем угодно, только не о трусости.

Смерть и посмертная слава

Ушел из жизни Дмитрий Донской еще совсем молодым, ему было 39 лет. Он оставил своим сыновьям княжество, которое за 30 лет его правления сильно увеличилось, белокаменный Кремль и безусловное главенство Москвы среди других русских земель. Донской был канонизирован Русской Православной Церковью спустя 600 лет в 1988 году.

Донской был канонизирован Русской Православной Церковью спустя 600 лет в 1988 году.

Каждый год 1 июня отмечается день памяти великого князя Дмитрия Донского.

Образ Дмитрия Донского вдохновлял Павла Корина, изобразившего князя на мозаике плафона станции метро «Комсомольская-кольцевая».

Самая большая в мире подводная лодка была произведена в России, и названа «Дмитрий Донской».

См. также: Дмитрий Донской и Куликовская битва: дайджест

Крутогоров Ю.А. Куликовская битва: фрагменты повести

Тихомиров О. На поле Куликовом: страницы забытых книг

670 лет со дня рождения Дмитрия Донского

12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского.

Дмитрий Иванович, получивший прозвище Донской за победу в Куликовской битве, уже в 9 лет стал князем Московским, а в 13 – великим князем Владимирским. Правление Дмитрия Донского ознаменовало собой объединение русских земель с центром в Московском княжестве. Дмитрий Иванович Донской известен как основатель белокаменного Московского Кремля, как военачальник, успешно противостоящий Золотой Орде, а главное – как один из самых справедливых и добросердечных правителей на Руси.

Правление Дмитрия Донского ознаменовало собой объединение русских земель с центром в Московском княжестве. Дмитрий Иванович Донской известен как основатель белокаменного Московского Кремля, как военачальник, успешно противостоящий Золотой Орде, а главное – как один из самых справедливых и добросердечных правителей на Руси.

Имя князя стало символом русской воинской славы и доблести. Дмитрий Донской, как один из любимых национальных героев, всегда почитался Русской Православной Церковью (РПЦ). В годы Великой Отечественной войны его имя носила танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии в 1944 году на пожертвования верующих и переданная Красной армии. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых. В 2004 году был учреждён Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского трёх степеней. Им награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, внёсшие вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и Российской армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.

Память о Дмитрии Донском и Куликовской битве увековечена во многих литературных произведениях. О жизни князя и его подвигах рассказывают книги из фонда Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова:

Бородин С. П. Дмитрий Донской : роман / С. П. Бородин ; предисловие П. Слетова ; художник А. Л. Костин. – Москва : Воениздат, 1974. – 381 с.

Знаменитый роман Сергея Бородина повествует о героической борьбе русского народа с монголо-татарским игом. В центре повествования – образ замечательного русского полководца Дмитрия Донского, под предводительством которого русское войско нанесло сокрушительное поражение полчищам Мамая в битве на Куликовом поле.

Ерёменко В. Н. Дмитрий Донской / В. Н. Ерёменко ; рисунки А. С. Кривенко. – Москва : Граница, 1993. – 14 с. : ил. – (Защитники Земли Русской).

В книге рассказано о жизни и подвиге Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Крутогоров Ю. А. Куликовская битва : повесть: для младшего и среднего школьного возраста / Ю. А. Крутогоров ; художник М. М. Иванов. – Москва : Белый город, 2005. – 48 с.: цв. ил. – (История России).

А. Куликовская битва : повесть: для младшего и среднего школьного возраста / Ю. А. Крутогоров ; художник М. М. Иванов. – Москва : Белый город, 2005. – 48 с.: цв. ил. – (История России).

Историческая повесть о великой победе русских над татаро-монголами на Куликовом поле. Книга раскрывает перед юным читателем весь уникальный мир русской истории: рассказывает о великом полководце Дмитрии Донском, победившим в главной битве с татарами, вооружении и доспехах русских воинов и воинов Золотой Орды XIV века.

Лошиц Ю. М. Дмитрий Донской / Ю. М. Лошиц – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 367 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 17 (610).

Биографическое повествование, посвящённое выдающемуся государственному деятелю и полководцу Древней Руси Дмитрию Донскому, строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и других источников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе против Орды – Владимира Храброго, Дмитрия Волынского, митрополита Алексея, Сергия Радонежского и других современников великого князя московского.

Соколов А. Н. Святой благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович Донской и Куликовская битва : обозрение публикаций / Митрофорный протоиерей А. Н. Соколов. – Нижний Новгород : Кварц, 2010. – 399 с. + 88 с. цв. ил.

В книге излагается краткая история Руси в XIV–XV вв. Особое внимание уделяется Владимирскому великому княжеству накануне Куликовской битвы, жизни и деяниям великого князя Дмитрия Иоанновича Донского.

Прослеживается ход сражения на Куликовом поле и его историческое значение для судеб России.

Тихомиров О. Н. На поле Куликовом : рассказ для младшего школьного возраста / О. Н. Тихомиров ; художник В. Перцов. – Москва : Малыш, 1986. – 31 с. : цв. ил.

Книга рассказывает о великом событии отечественной истории – о знаменитой битве русского народа с татарами на Куликовом поле, ставшей решающей в освобождении Руси от ига Золотой Орды.

Шторм Г. П. На поле Куликовом : историческая повесть / Г. Шторм ; [рисунки Г. Волхонской]. – Москва : Детская литература, – 30, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека). – (Читаем сами).

Шторм ; [рисунки Г. Волхонской]. – Москва : Детская литература, – 30, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека). – (Читаем сами).

Рассказ о героической борьбе русского народа с монгольскими и золотоордынскими захватчиками и о народных вождях – московском князе Дмитрии Ивановиче и волынском князе, воеводе Боброке.

Книги о Дмитрии Донском

Урок в 10-м классе по теме «Противостояние Орде при Дмитрии Донском»

Цель:

- Отметить взаимосвязь между усилением

Московского княжества при Дмитрии Ивановиче и

началом противостояния Золотой Орде;

охарактеризовать деятельность Дмитрия Донского

и указать роль этого князя в борьбе с Ордой;

проанализировать два основных столкновения

этого периода: Куликовскую битву и взятие Москвы

Тохтамышем.

- Правление Дмитрия Донского. Выступление с презентацией с последующим обсуждением.

- Куликовская битва. Описание хода битвы с использованием мультимедийной схемы данного сражения. Обсуждение.

- Значение битвы в трудах историков.

- Нашествие Тохтамыша. Анализ отрывка из работы Н.И.Костомарова.

- Закрепление материала. Выполение заданий по карточкам.

- Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Основные понятия:

- “Задонщина”– летописная повесть, автор Софоний Рязанец.

- “Замятня” – период междоусобицы в Золотой Орде;

- Мурза – золотоордынский вельможа.

Даты:

1359–1389 гг. – правление московского князя Дмитрия Ивановича; 1378 г. – битва на р.Воже; 8 сентября 1380г. – Куликовская битва; 1382 г.

–

нашествие Тохтамыша.

–

нашествие Тохтамыша.Оборудование: карта “Образование и расширение Российского государства (XIV–XVI вв.)”, генеалогическое древо основных русских родов “Русь – Россия – Российская империя”, компьютер, мультимедийная схема Куликовской битвы, презентация “Дмитрий Иванович Донской”, карточки.

Опережающее задание: прочитать стр.175–181 из § 22 учебника А.Н.Сахарова, В.И.Буганова “История России с древнейших времен до конца XVII века”.

Ход урока

I. Учитель: Сегодня на уроке мы рассмотрим один из самых ярких периодов в истории нашей страны, а именно, начало активного противостояния Орде. Связано оно с именем прославленного московского князя Дмитрия Донского.

Вспомним основные моменты, предшествующие этому времени.

- Когда хан Батый во главе монголо-татарских войск напал на Русские княжества?

- Можно ли это назвать агрессией? Дайте

определение.

- Какое государство образовали монголы после нашествия, где оно находится и как называется её столица?

- В чем проявлялось золотоордынское иго?

- Кто такие баскаки?

- Как происходило получение ярлыка?

- Какие княжества начинают усиливаться к XIV веку и претендовать на роль объединителя русских земель?

- Назовите причины возвышения Москвы.

- При каком князе началось это возвышение? Назовите даты его правления.

Работа с картой

К карте вызываетс ученик, остальные ребята просят его на карте показать места, связанные с Золотой Ордой и её владычеством.

II. У.: Таким образом, мы подошли к правлению Дмитрия Ивановча, внука Ивана Калиты. (Показать по генеалогическому древу.) Запишите в тетрадях дату правления этого князя.

Вам на дом давалось задание прочитать параграф по этой теме.

Поэтому после выступления

задавайте вопросы выступающему.

Поэтому после выступления

задавайте вопросы выступающему.Выступление ученика с подготовленной им презентацией “Дмитрий Иванович Донской”. После обсуждения учащиеся записывают вывод:

При Дмитрии Ивановиче началось открытое противостояние с Золотой Ордой.

Причины:

- усиление Московского княжества;

- ослабление Орды.

III. Перед выступлением о ходе Куликовской битвы, записывается дата этой битвы. Указывается, что основной источник сведений о битве – летописная повесть “Задонщина” Софония Рязанца. Приложение 1

После выступления – обсуждение по вопросам учащихся.(Вопросы могут быть приготовлены заранее или составлены по ходу выступления)по вопросам учащихсянейших времен до конца XVII века»

У.: Выясить значение этой битвы нам помогут известные русские историки.

Раздаются карточки. Приложение 2. После прочтения учащиеся формулируют значение битвы и записывают его:

- Победа в Куликовской битве показала возрождение сил России (Карамзин).

- Победа Европы над Азией.(Соловьев)

- Москва стала политическим лидером Руси, её князь – вождем национального значения. (Ключевский)

IV. У.: Однако с игом будет окончательно покончено только через 100 лет. Здесь необходимо рассмотреть трагический момент в нашей истории – нашествие хана Тохтамыша. Записать дату.

Изучается отрывок из сочинения Н.И. Костомарова. Приложение 3.

У.: Это событие достаточно подробно запечатлено в “Повести о разорении Москвы ханом Тохтамышем”, написанной в нач. XIV века со слов участника событий.

Её переложил с древнерусского

на современный язык и подробно изложил в своей

работе русский историк Костомаров.

Её переложил с древнерусского

на современный язык и подробно изложил в своей

работе русский историк Костомаров.Далее проводится беседа по вопросам.

Вопросы к тексту:

- Почему Тохтамыш в 1382 году решил напасть на Москву, ведь объективно Дмитрий Донской помог ему победить Мамая, разбив его войско в Куликовской битве?

- Кто из русских князей сопровождал Тохтамыша в этом походе?

- Что предпринял Дмитрий Иванович, узнав о приближении вражеских войск? Попытайтесь объяснить, почему он так поступил.

- Как Тохтамышу удалось взять Москву?

- Кто и как сумел остановть золотоордынского хана от полного разорения всех русских княжеств?

- Как следовало бы поступитьДмитрию Ивановичу, чтобы избежать трагедии?

- Добился ли Тохтамыш цели своего похода?

IV.

Подводятся итоги урока,

которые записываются в тетрадь:

Подводятся итоги урока,

которые записываются в тетрадь:

- С правлением московского князя Дмитрия Ивановича связано начало организованного противостояния большинства русских княжеств Золотой Орде.

- Нашествие хана Тохтамыша не перечеркнуло победу на Куликовом поле, хотя отодвинуло окончательную ликвидацию зависимости от Золотой Орды на 100 лет.

V. Выставление оценок, анализ их. Домашне задание: прочитать §23 п.1, записи в тетради.

Дмитрий Иванович Донской 1350 – 1389 |

Князь московский. Имя Донской он получил за победу в Куликовской битве.

Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года. Его родителями были Иван II Красный и княгиня Александра Ивановна.

После смерти отца во главе государства стал 9-летний Дмитрий. Опекуном при нем был митрополит Алексий – человек, обладавший сильным характером и большим авторитетом.

Иван Красный завещал все владения своим сыновьям. После смерти младшего брата Семена вся власть перешла к Дмитрию.

Иван Красный завещал все владения своим сыновьям. После смерти младшего брата Семена вся власть перешла к Дмитрию.Политика Дмитрия Донского

Время правления Дмитрия Донского характеризуется расширением границ княжества. В это же время укрепился союз с Великим Новгородом. В 1375 году завершилось противостояние Москвы и Твери. После взятия штурмом Твери Дмитрий был признан «братом старшим». Дмитрию Ивановичу удалось сформировать вокруг себя команду помощников и сторонников, которые в дальнейшем стали главной опорой великого князя.

В 1366 году Дмитрий Иванович продолжил укрепление Москвы. Был построен новый каменный кремль, что спасло город через несколько лет. В 1368 и 1370 годах великий Литовский князь Ольгерд предпринял попытки взять город штурмом. Новые стены выдержали натиск врага, а захватчики потерпели поражение.

Дмитрий Иванович добился окончательного присоединения таких земель, как Галич Мерьский, Углич, Белоозеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское княжества.

В 1376 году волжские булгары были побеждены и уже не представляли реальной угрозы.

В 1376 году волжские булгары были побеждены и уже не представляли реальной угрозы.Отношения с церковью

Князь Дмитрий был воспитан глубоко верующим человеком. Много сил он отдавал на поддержку православных храмов и святых обителей. Он стал основателем Николо-Угрешского монастыря. При его помощи и содействии были открыты монастыри в Москве, Серпухове, Коломне и других местах Московского княжества. Особую роль в судьбе Дмитрия Донского сыграл настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Именно он благословил русское воинство и Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем.

Взаимоотношения с Золотой Ордой

Укрепление власти московского князя проходило в период, когда саму Золотую Орду терзали внутренние междоусобицы. Шла постоянная борьба между татарскими ханами за верховную власть.

Учитывая все эти условия, Дмитрий Иванович сделал первый шаг против Орды и отказался платить дань. Даром это пройти не могло, и Орда, несмотря на все свои внутренние проблемы, решает наказать Дмитрия.

Она напала на Нижний Новгород и взяла его штурмом. Но поход на Москву в 1378 году оказался неудачным, войско Мамая было разбито (Битва на реке Воже).

Она напала на Нижний Новгород и взяла его штурмом. Но поход на Москву в 1378 году оказался неудачным, войско Мамая было разбито (Битва на реке Воже).Но главное событие в биографии Дмитрия Ивановича произошло 8 сентября 1380 года. Именно в этот день на Куликовом поле, на берегу рек Непрядвы и Дона, состоялось сражение, которое вошло в историю как Куликовская битва. Объединенное русское войско разгромило войско Мамая. Дмитрий Иванович принимал участие в битве. По сведениям летописцев, был ранен. За эту победоносную битву великого Московского князя прозвали Донским.

На время прекратилась выплата дани Золотой Орде. Произошло окончательное слияние Владимирского и Московского княжеств, а Москва по праву стала объединяющим центром русских земель.

Полностью сбросить монголо-татарское иго в этот раз не удалось. Уже через два года объединенные войска Золотой Орды под руководством хана Тохтамыша взяли Москву. Разорение было значительным, столица вновь ослабла. Междоусобицы продолжились, а Дмитрий Донской вновь был вынужден платить дань – правда, в более усеченном размере.

Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года в возрасте 39 лет. Похоронен был в Москве, в Архангельском соборе. После смерти Донского управление княжествами перешло к его сыну Василию I.

Источник:https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/dmitrii-ivanovich-donskoi

670 лет назад родился благоверный князь Дмитрий Донской

Приблизительное время чтения: 2 мин.

В понедельник 12 октября исполняется 670 лет со дня рождения победителя войска Золотой Орды на Куликовом поле святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий (1350-1389) был старшим сыном Великого князя Ивана II Красного и его второй супруги Александры.

Великим князем Московским Дмитрий стал в 1362 году, в 12-летнем возрасте. В первые годы правления ему помогал святитель Алексий, митрополит Московский, возглавлявший Правительство при князе.

Именно благодаря владыке Алексию, юному Дмитрию удалось не только удержать власть, но и увеличить мощь и территорию Московского княжества.

В январе 1366 года князь Дмитрий женился на суздальской княжне Евдокии Дмитриевне.

От этого брака у них родилось 12 детей — восемь сыновей и четыре дочери.

При князе в 1367 году в Москве был построен первый в Северо-Восточной Руси каменный Кремль.

Главной же заслугой святого князя стала организация борьбы за освобождение Руси от татаро-монгольского ига.

Одним из первых его крупных успехов стал разгром в 1378 году войска мурзы Бегича на реке Вожа. Главной же, и, несомненно, легендарной заслугой князя и его ратей стала победа над полчищами темника Мамая в 1380 году на Куликовом поле.

Перед той битвой князь Дмитрий посетил преподобного Сергия Радонежского, который благословил русские рати на сражение, а также дал князю двух своих иноков – Андрея Ослябю и Александра Пересвета.

Победа русских ратей во главе с Дмитрием Донским на Куликовом поле сыграла решающую роль в дальнейшем освобождении Руси от многолетнего татаро-монгольского ига.

Великий князь скончался 19 мая 1389 года в Москве и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году он был канонизирован Русской Церковью как благоверный князь (день памяти 19 мая/1 июня).

Супруга Дмитрия Донского княгиня Евдокия незадолго до свой кончины прияла монашеский постриг с именем Ефросиния. Впоследствии она также была канонизирована.

В июле 2015 года Священный Синод Русской Церкви установил празднование общей памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии 19 мая/1июня.

Читайте также:

Димитрий Донской

Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского?

Значение имени Дмитрий

Дмитрий Донской. История в картинках

В России вспоминают героев битвы на Куликовом поле

Знает ли Москва своих святых? Инфографика

«Князь Дмитрий Донской», В. Маторин. Изображение с сайта topwar.ru

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Московский Кремль — символ российской государственности, один из крупнейших архитектурных ансамблей мира, богатейшая сокровищница исторических реликвий и памятников культуры.

Он расположен на Боровицком холме, на левом берегу Москвы-реки, в месте впадения в нее реки Неглинной. Название города происходит от славянского городища, возникшего здесь на рубеже XI-XII веков. Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 году, во времена правления великого князя Киевского Юрия, сына Владимира Мономаха.За свою политику объединения он получил прозвище «Долгорукий» (буквально «длиннорукий»), то есть тот, кто тянулся к другим княжествам.

Он расположен на Боровицком холме, на левом берегу Москвы-реки, в месте впадения в нее реки Неглинной. Название города происходит от славянского городища, возникшего здесь на рубеже XI-XII веков. Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 году, во времена правления великого князя Киевского Юрия, сына Владимира Мономаха.За свою политику объединения он получил прозвище «Долгорукий» (буквально «длиннорукий»), то есть тот, кто тянулся к другим княжествам.При князе Дмитрии Донском в 1367-1368 годах были возведены белокаменные стены и башни Кремля, и Москва стала называться белокаменной. В 1485-1495 годах Кремль был полностью перестроен. Именно тогда здесь появились первые кирпичные постройки, которые во многом приобрели нынешний вид и размеры.

Кремль был городом-крепостью внутри города, а также центром государственной и духовной власти.С незапамятных времен Московский Кремль был резиденцией русских царей и иерархов Русской Православной Церкви. Когда Санкт-Петербург стал столицей государства, Кремль сохранил свое значение как национальная святыня России, и по традиции русские цари все еще короновались в Москве.

В 1917 году Советское правительство вернуло столицу Москве.

В 1917 году Советское правительство вернуло столицу Москве.В связи с особым статусом Кремля, его архитектурно-художественный ансамбль возведен с участием ведущих российских и зарубежных мастеров.Тяжелые стены и башни, величественная Соборная площадь, златоверхие церкви, царские дворцы и палаты придали Кремлю облик средневековья. В 18-20 вв. Здесь появляются новые дворцы, большие административные и музейные здания. Тем не менее Кремль сохранил свою неповторимость и национальную особенность.

К сожалению, советский период ознаменовался потерей ряда значимых архитектурных памятников, а именно церквей Чудовского и Вознесенского монастырей 16 века и монастырских жилых корпусов 17 века, Красного притвора Грановитой палаты. XV-XIX веков и памятники классицизма XVIII-XIX веков — Малый Николаевский дворец и бывшее здание Оружейной палаты.Тогда территория Московского Кремля была закрыта для простых граждан. И только в 1955 году его уникальные музеи снова стали доступны для всех.

С 1991 года Кремль является резиденцией Президента Российской Федерации. В старых соборах возобновились церковные службы, ожили кремлевские колокола, которые молчали более 70 лет.

В декабре 1990 года архитектурный ансамбль Кремля и Красной площади был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся памятники строительного искусства мирового значения.

FLRU 2510 Русская культура

FLRU 2510 Русская культура Учебные пособия для Land of the FirebirdChapter 1

- Византия времен Владимира.

- Кем были Борис и Глеб? Что они символизировали? В чем они были подобны Христу?

- Как назывался Владимир в русском фольклоре?

- Как русские «очеловечили» византийский церковный обряд?

- Символика куполов русских церквей.

- Иконостас

- Икона на иконостасе

- Как россияне очеловечили икону?

- Роль иконы

Глава 2

- Что такое былины?

- Что такое «богатыри»?

- Что Ярослав Мудрый внес в русскую культуру?

- Как большинство новгородцев зарабатывали на жизнь?

- Что внес Новгород в церковную архитектуру?

- Как Киев и Новгород по сравнению с другими западноевропейскими городами того периода?

- Каким был Новгород?

- Какое значение имеет шапка Владимира Мономаха?

Глава 3

- Сколько просуществовало Киевское государство?

- Каковы некоторые из причин падения Киевского государства?

- Как закончилось Киевское государство?

- Чингисхан.

- Какими воинами были монголы?

- Почему Новгород не пал от монголов?

- Что такое «Золотая Орда»?

- Кем был Александр Невский?

- Как изменилась Русь при монголах / татарах?

- Как долго Русь находилась под властью монголов?

Глава 4

- Какую роль играла православная церковь в монгольский период?

- Как монголы правили Русью?

- Свято-Троицкий монастырь

- Дмитрий Донской

- Москва, «Третий Рим»

- Какие изменения в Московском Кремле были внесены при Иване III?

- Какую роль Зоя сыграла в русской культуре?

- Что такое Успенская церковь? Церковь Благовещения?

Глава 5

- Как цари выбирали себе невест?

- терем

- Какой была жизнь женщин в Кремле?

- По каким основаниям Москва делилась на кварталы?

- Какую роль играла церковь в повседневной жизни москвичей?

Глава 6

- Кем был Ричард Ченслер?

- Что могло быть причиной жестокости Ивана Грозного в его дальнейшей жизни?

- Каким было отношение Ивана Грозного к искусству (музыке, письму и т.

Д.)?)?

Д.)?)? - Какие противоречия есть в его характере?

- Собор Василия Блаженного. Кто были архитекторами? Зачем его построили?

- Какие были банкеты во времена Ивана Грозного?

- Кто такие «Опричники»?

Раздел 7

- Как Борис Годунов пришел к власти?

- Каковы истоки крепостного права в России?

- Что было «Смутное время»?

- Кем были Минин и Пожарский?

- Михаил Романов

- Что происходило в искусстве 1600-х годов?

- Никон?

- Старообрядцы

- Немецкий пригород

Глава 8

- Как вы думаете, почему Петр ненавидел Кремль?

- Каким было детство Питера?

- Как Петр узнал о западных традициях и нововведениях до своего отъезда в Европу?

- Кем были Патрик Гордон, Фрэнсис Лефорт и князь Меншиков?

- Каким профессиям Петр научился в Европе?

- Как отреагировал Петр, когда увидел все новинки в Европе?

- Каких людей просил Петр приехать в Россию?

- Как россияне отреагировали на вестернизацию Петра?

- Как Петр изменил Россию после своего путешествия на запад? Что за вещи он представил?

- 10.

Здание Санкт-Петербурга.

Здание Санкт-Петербурга.- Почему Петр хотел построить город?

- Почему он построил его именно на этом месте?

- Чем он отличался от других городов России?

- Какие были проблемы при строительстве города?

- Как отреагировали россияне на новый город?

- В чем архитектурное значение Петропавловской крепости?

- Каков был вкус Петра к архитектурному дизайну и внутренней обстановке?

- Трезини

- Какие отношения были у Петра со своим сыном Алексеем?

- В чем сходство личности и манеры правления Россией Владимира, Ивана Грозного и Петра?

Группа 9

- Почему россиянам понравилась Елизавета?

- Какой была светская жизнь в правление Елизаветы?

- Какое из искусств восхищало Елизавету больше всего?

- Каким было состояние искусства во время правления Елизаветы?

- Ломоносов

- Архитектура времен правления Елизаветы

- Растрелли; какие три знаменитых здания он спроектировал?

Группа 10

- Как Екатерине Великой, нерусской, удалось стать императрицей России?

- Какими были отношения Екатерины с Орловым?

- Чем стиль правления Екатерины отличался от стиля правления Елизаветы?

- Как вы думаете, почему россиянам понравилась Екатерина?

- Влияние Франции в искусстве

- Вклад княгини Дашковой в учебу

- Какой архитектурный дизайн понравился Екатерине?

- Что отличает классический стиль России от аналогичных стилей в Европе?

- Фальконе

- Почему Екатерину назвали Великой?

- Медный всадник

- Какие отношения складывались между Екатериной и Потемкиным?

- «Потемкинская деревня»

Глава 12

- Какие образцы народной культуры?

- Каким было отношение элегантного общества к народной культуре?

- Как крестьяне относились к чужим культурам и культуре элегантного общества?

- Почему иностранцы считали русских варварами?

- Как русские обращались друг к другу при встрече?

- Какие бывают русские пословицы? Как бы вы их интерпретировали (американские эквиваленты)?

- Какие обычаи связаны с купанием.

- Как русские вели себя пить?

- Что означает слово «крестянин»?

- Что такое день именин?

- Как церковный календарь регулировал деятельность крестьянства?

- Какими были отношения крестьянина с Богом? 1

- Объясните следующее высказывание Мэсси о русских: «Это спокойное принятие судьбы и сочувствие человеческим страданиям — возможно, самая сильная сторона русского народа и самое основное выражение русского христианства.»

- Что такое «русалки»?

- Что такое «домашний»?

- Какие бывают русские поверья и суеверия?

- Какие суеверия связаны с медведями?

- Чем русские народные сказки отличаются от немецких?

- Кто некоторые из персонажей русских сказок?

- Что можете сказать о традициях пения и народных песен?

- Опишите старинные свадебные обряды.

Глава 13

- Мэсси утверждает, что разнообразие, красота и мастерство русского народного искусства опровергают стереотип о русском крестьянине как «мрачном, забитом существе» и демонстрируют «ликующее отношение к жизни».

«Каковы примеры этого народного искусства, в котором русские преуспели?

«Каковы примеры этого народного искусства, в котором русские преуспели? - Использование древесины в строительстве. (См. Изображение церкви Преображения Господня в «Жар-птице».

- Использование топора.

- Как дома были украшены снаружи? на внутренней?

- Что такое матрешка?

- Что такое самовар и как он работает?

- Что такое Царь-колокол?

- Как выглядела традиционная крестьянская одежда?

- Что такое кокошник?

Глава 15

- Что вы можете сказать об образовании русских художников в 19 веке?

- Русская тематика в живописи.

- Брюлова

- Кипренского

- Иванов

- Венецианов

- Частный крепостной театр

- Дидело

- Какие отношения были между обществом и искусством и художниками во времена Пушкина?

Глава 16

- Лермонтов

- Жизнь военного во времена Пушкина.

- Как умер Пушкин?

- Почему Пушкин сыграл важную роль в развитии русской литературы?

Глава 17

- Значение Невы в повседневной жизни Санкт-Петербурга.

Петербург.

Петербург. - Чем Санкт-Петербург архитектурно отличается от Москвы?

- дворник

- Опишите «интернациональный» характер Петербурга 18-19 веков.

- Опишите Невский проспект.

- Какие экзотические вещи можно найти в магазинах на Невском проспекте?

- Русские ямщики

- Опишите русские «дрожки».

- Что такое «тройка»?

- Какими были рынки в Санкт-Петербурге?

- Сравните застолья и балы в Санкт-Петербурге.Петербурга до тех, кто был в Москве в более ранние периоды.

- Как Запад относился к русским во времена Петра и позже? Сравните с более ранними московскими временами.

Группа 18

- Как возникло крепостное право в России?

- О чем шли дебаты 1860-х и 1870-х годов?

- В чем разница между системой крепостного права в России и системой рабства в США?

- Какой была жизнь крестьян после освобождения?

- Опишите систему ранжирования Петра Великого?

- Что такое «дача»?

- Опишите типичный русский загородный дом.

- Какой была жизнь в деревне?

- Как в стране обращались с незнакомцами?

- Чем развлекались люди в деревне?

- Кем была Елена Молоховец и что она внесла в русскую культуру?

- Опишите ярмарку в Нижнем Новгороде.

Глава 20 (стр. 325-338)

«Странники»- Что такое «интеллигенция»

- Женское образование во второй половине 19 века.

- Герцен

- Нигилисты

- В чем должны быть функции искусства и художника, по мнению художников 2-й половины 19 века?

- Какова была первоначальная цель Академии художеств?

- Как Николай изменил Академию?

- Почему некоторые художники были недовольны Академией? Что они с этим сделали?

- Чем русские художники считали себя отличными от западных?

- Какие темы и образы стремились воплотить художники?

- Кто такие «Странники»? Какова была цель их организации?

Глава 21

- Как россияне праздновали Рождество до революции? Приведите несколько примеров.

- Чем русские любили развлекаться зимой?

- Как россияне отмечали Пасху? Приведите несколько примеров.

- Масленица

- Чем русские любили развлечься ранней весной?

- Как россияне провели семинедельный Великий пост перед Пасхой?

- Что цари любили дарить женам на Пасху?

- Фаберже

- Как праздновали Пасху на церковной службе, начиная со Страстной пятницы? Приведите несколько примеров.

Глава 23 (стр. 230-232)

- Что общего у Глинки и Пушкина? Какое из произведений Пушкина Глинка перенял для оперы?

- Почему опера Глинки «Жизнь за царя» значима в русской культуре?

- Как образ жизни Глинки соответствовал стилю художника-романтика?

Глава 23, (обезжиренная)

- Как проходило обучение в Императорском хореографическом училище Санкт-Петербурга?

- Чем иначе воспринимался балет в России, чем на Западе?

- Какую роль сыграл Петипа в развитии русского балета?

- Как сотрудничали Петипа и Чайковский?

- Как «Спящую красавицу» поначалу восприняла публика? Почему?

- Что «русского» в «Лебедином озере»?

- Как россияне стали лучше владеть балетом?

- Анна Павлова

- Нижинский

Глава 24

- Каковы были цели «Мира искусства»?

- Кем был Дягилев? Какой журнал он помог найти?

- Что еще сделали Дягилев и группа «Мир искусства» для искусства?

- Каким был Серебряный век?

- Кто такие Ларионов и Гончарова?

- Почему Дягилев организовал большую выставку русского искусства и серию концертов русской музыки во Франции?

- Какой русский композитор прославился на Западе благодаря Дягилеву?

Группа 25

- Каким был балет в Европе на рубеже веков?

- Что сделал Дягилев для балета?

- Как «Русские балеты Дягилева» приняли во Франции? Приведи примеры.

- Нижинский

- Павлова

- Фокин

- Бакст

- Бенуа

- Стравинского

- Что было новаторского в его музыке?

- О чем балет «Петрушка»?

- Как был принят его балет «Весна священная»?

Проф. Сергей Заграевский. Архитектура Северо-Восточной Руси конец XIIIначале XIV в. Глава I. Эпоха Дмитрия Донского? Эта книга посвящен архитектуре Северо-Восточной Руси периода между конец XIII века и первая треть XIV века, традиционно считается «темным временем» в истории Древнерусского архитектура.На основе анализа результатов археологических раскопок. исследования и исторической ситуации автор завершает масштабный белокаменное строительство и неповторимый архитектурный стиль той эпохи. Число памятников архитектуры, ранее отнесенных к более позднему времени, датируются к 1290-1320 гг. Реконструкция Успенского собора Москвы 1326-1327 гг. предлагается.

На страницу Научные труды

На главную

Сергей Заграевский

Зодчество Северо-Востока России

конца XIII начала XIV в.

Опубликован в Русский : .. — XIII XIV. .: -, 2003. ISBN 5-94025-046-7

.Книга легла в основу диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Архитектура, специальность 18.00.01 («Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия »)

Введение

Глава Я.Эпоха Дмитрия Донского?

Глава II. Эпоха Даниила Московского и его сыновей

Глава III: Тверское Великое княжество

Глава IV. Эпоха амбициозной экономики

Заключение

Приложения, примечания

Глава I.

Эпоха Дмитрия Донского?

Внимание !

Следующий текст переведен с русского оригинала компьютерной программой

и еще не было отредактировал.

Так можно использовать только для общего ознакомления.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

I

Прежде всего, рассмотрим два памятника архитектуры Москвы область. Это церковь Зачатия Иоанна Крестителя на Поселок в Коломне и церковь Николая Чудотворца в селе Каменское Наро-Фоминск. Генерал Внешний вид этих храмов показан на рис.1 и 2.

Рис. 1. Церковь Зачатия Иоанна Богослова. Креститель в городище. Общий вид.