Корейская война 1950-1953 годов — РИА Новости, 25.06.2020

https://ria.ru/20200625/1573345542.html

Корейская война 1950-1953 годов

Корейская война 1950-1953 годов — РИА Новости, 25.06.2020

Корейская война 1950-1953 годов

Корейская война – вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея),… РИА Новости, 25.06.2020

2020-06-25T03:06

2020-06-25T03:06

2020-06-25T03:06

справки

кндр (северная корея)

южная корея

корейская война (1950-1953)

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/18/1559161836_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_4a53d5ba8dc284f41e6d0ea20aab5caa.jpg

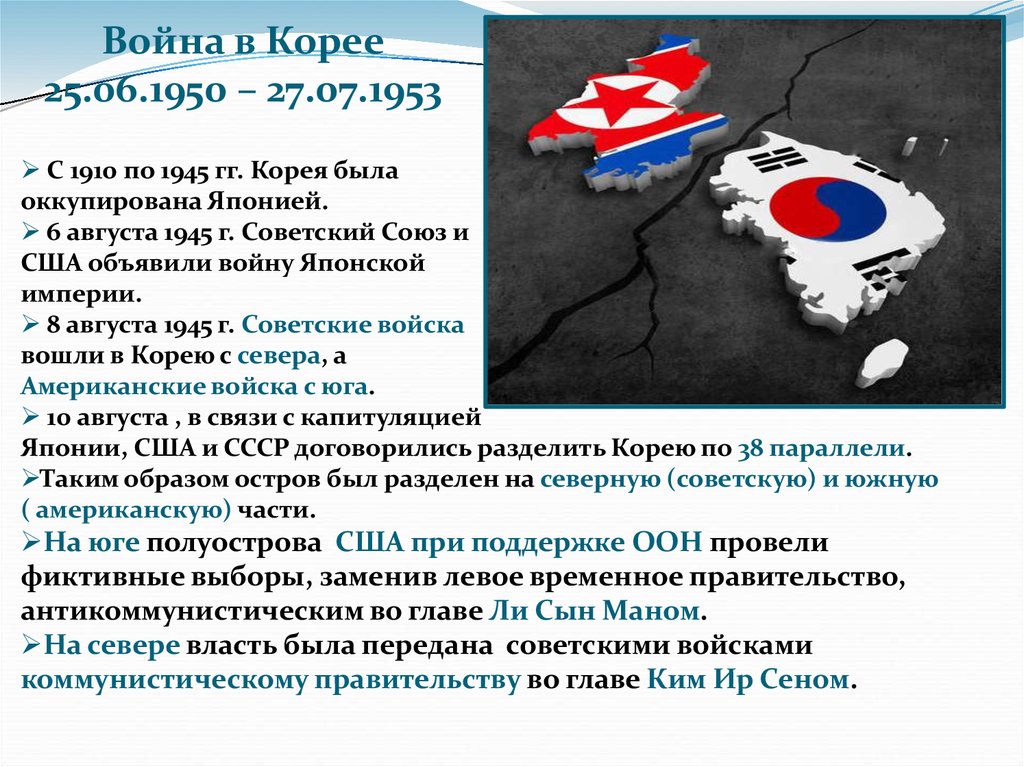

Корейская война – вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея), одна из крупнейших локальных войн XX века. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзниками была достигнута договоренность об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал СССР, к югу – США. После образования в 1948 году двух корейских государств и ухода с полуострова сначала советских, а затем и американских войск, обе корейские стороны и их главные союзники – СССР и США, готовились к конфликту. Правительства Севера и Юга намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях. В 1948 году США и Республика Корея подписали соглашение о создании южнокорейской армии.

Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзниками была достигнута договоренность об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал СССР, к югу – США. После образования в 1948 году двух корейских государств и ухода с полуострова сначала советских, а затем и американских войск, обе корейские стороны и их главные союзники – СССР и США, готовились к конфликту. Правительства Севера и Юга намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях. В 1948 году США и Республика Корея подписали соглашение о создании южнокорейской армии. В 1950 году между этими странами было заключено соглашение об обороне. В Северной Корее с помощью Советского Союза была создана Корейская народная армия. После вывода войск Советской Армии из КНДР в сентябре 1948 года все вооружение и боевая техника были оставлены КНДР. Американцы вывели свои войска из Южной Кореи лишь летом 1949 года, однако оставили там около 500 советников; военные советники СССР остались и в КНДР. Взаимное непризнание друг другом двух корейских государств, неполное признание их на мировой арене делали ситуацию на Корейском полуострове крайне нестабильной. Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны. В 1949 году глава КНДР Ким Ир Сен обратился к СССР с просьбой о помощи во вторжении в Южную Корею. Однако, считая северокорейскую армию недостаточно подготовленной и опасаясь конфликта с США, Москва не удовлетворила эту просьбу.

В 1950 году между этими странами было заключено соглашение об обороне. В Северной Корее с помощью Советского Союза была создана Корейская народная армия. После вывода войск Советской Армии из КНДР в сентябре 1948 года все вооружение и боевая техника были оставлены КНДР. Американцы вывели свои войска из Южной Кореи лишь летом 1949 года, однако оставили там около 500 советников; военные советники СССР остались и в КНДР. Взаимное непризнание друг другом двух корейских государств, неполное признание их на мировой арене делали ситуацию на Корейском полуострове крайне нестабильной. Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны. В 1949 году глава КНДР Ким Ир Сен обратился к СССР с просьбой о помощи во вторжении в Южную Корею. Однако, считая северокорейскую армию недостаточно подготовленной и опасаясь конфликта с США, Москва не удовлетворила эту просьбу. Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг. Одни историки утверждают, что наступление было санкционировано Москвой, другие – что это была инициатива Ким Ир Сена. По утверждению Пхеньяна, было осуществлено нападение южнокорейских войск с углублением на территорию КНДР до 2-3 километров. Для США нападение КНДР стало полной неожиданностью – всего за несколько дней до того госсекретарь Дин Ачесон в докладе конгрессу заявил, что война маловероятна. 25 июня правительство США поставило корейский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, который 27 июня принял резолюцию о необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны государств-членов ООН. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР (советский представитель, по указанию Сталина, бойкотировал заседания СБ в знак протеста против того, что место Китая в ООН занимал гоминьдановский представитель). В тот же день президент США Гарри Трумэн отдал приказ о вступлении американских ВВС и ВМС, дислоцированных на Дальнем Востоке, в боевые действия против КНДР, а позже санкционировал и действия сухопутных войск.

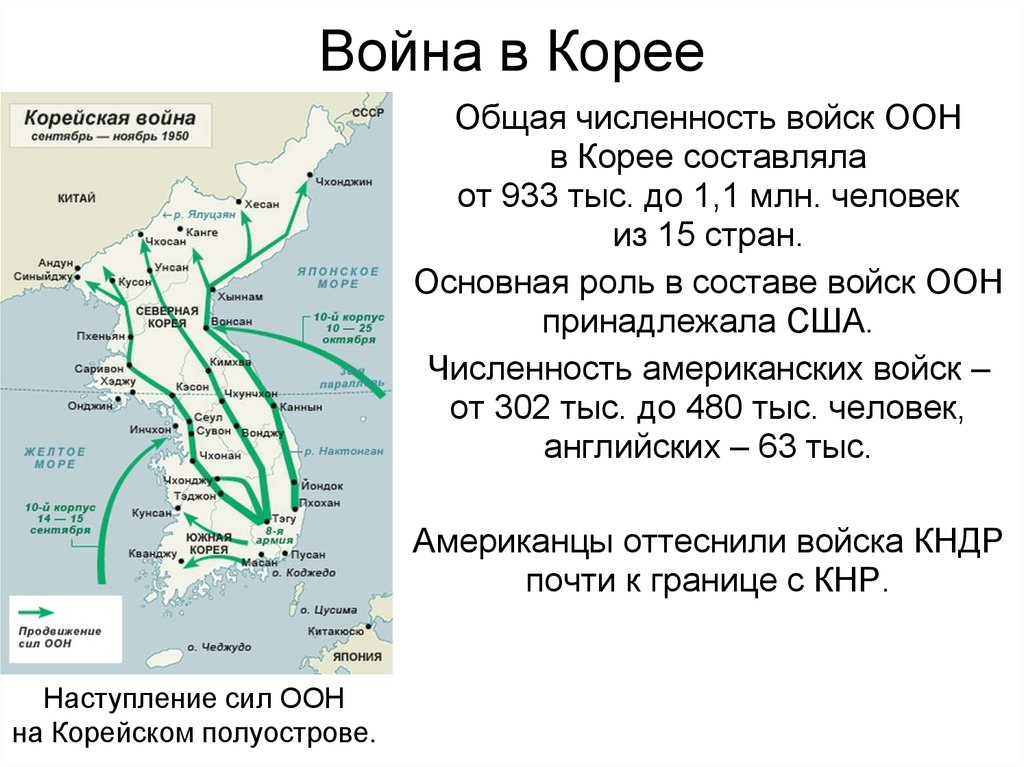

Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг. Одни историки утверждают, что наступление было санкционировано Москвой, другие – что это была инициатива Ким Ир Сена. По утверждению Пхеньяна, было осуществлено нападение южнокорейских войск с углублением на территорию КНДР до 2-3 километров. Для США нападение КНДР стало полной неожиданностью – всего за несколько дней до того госсекретарь Дин Ачесон в докладе конгрессу заявил, что война маловероятна. 25 июня правительство США поставило корейский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, который 27 июня принял резолюцию о необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны государств-членов ООН. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР (советский представитель, по указанию Сталина, бойкотировал заседания СБ в знак протеста против того, что место Китая в ООН занимал гоминьдановский представитель). В тот же день президент США Гарри Трумэн отдал приказ о вступлении американских ВВС и ВМС, дислоцированных на Дальнем Востоке, в боевые действия против КНДР, а позже санкционировал и действия сухопутных войск. 7 июля СБ ООН проголосовал за решение обратиться с просьбой ко всем государствам – членам ООН предоставить свои вооруженные силы в соответствии с ранее принятыми резолюциями в распоряжение созданного США объединенного командования многонациональных сил ООН (МНС ООН). В итоге свои воинские формирования послали 16 государств и еще пять – медицинские подразделения. Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи. Войска Корейской народной армии развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 километров, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку. В середине сентября 1950 года войска 8-й американской армии, сосредоточенные на Пусанском плацдарме, совместно с южнокорейскими войсками перешли в контрнаступление. Одновременно 10-й американский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне. Обладая господством на море и в воздухе и численным превосходством на земле, союзники довольно быстро заняли ранее потерянную территорию и перешли через 38 параллель.

7 июля СБ ООН проголосовал за решение обратиться с просьбой ко всем государствам – членам ООН предоставить свои вооруженные силы в соответствии с ранее принятыми резолюциями в распоряжение созданного США объединенного командования многонациональных сил ООН (МНС ООН). В итоге свои воинские формирования послали 16 государств и еще пять – медицинские подразделения. Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи. Войска Корейской народной армии развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 километров, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку. В середине сентября 1950 года войска 8-й американской армии, сосредоточенные на Пусанском плацдарме, совместно с южнокорейскими войсками перешли в контрнаступление. Одновременно 10-й американский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне. Обладая господством на море и в воздухе и численным превосходством на земле, союзники довольно быстро заняли ранее потерянную территорию и перешли через 38 параллель. В результате северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы. Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска под командованием маршала Пэн Дэхуэя. Во избежание международного конфликта они именовались «китайскими народными добровольцами». В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 советского 64-го истребительного авиакорпуса. На бортах и плоскостях МиГов были нанесены опознавательные знаки КНДР. К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли Сеул. В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года.

В результате северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы. Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска под командованием маршала Пэн Дэхуэя. Во избежание международного конфликта они именовались «китайскими народными добровольцами». В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 советского 64-го истребительного авиакорпуса. На бортах и плоскостях МиГов были нанесены опознавательные знаки КНДР. К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли Сеул. В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года. Война приобрела позиционный характер. С июля 1951 года стороны начали переговоры о мире. Несмотря на начало переговоров, военные действия продолжались. В воздухе разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус. К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня. Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок. По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек.

Война приобрела позиционный характер. С июля 1951 года стороны начали переговоры о мире. Несмотря на начало переговоров, военные действия продолжались. В воздухе разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус. К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня. Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок. По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.Формально война в Корее еще не окончена. После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Последний раз столицу КНДР посещал Но Мун Хён в октябре 2007 года. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР. Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР.

По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.Формально война в Корее еще не окончена. После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Последний раз столицу КНДР посещал Но Мун Хён в октябре 2007 года. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР. Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялся второй саммит США-КНДР, который завершился досрочно без подписания итогового заявления. После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре 2019 года, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с «пустыми руками». После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены. В июне 2020 года отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.

27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялся второй саммит США-КНДР, который завершился досрочно без подписания итогового заявления. После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре 2019 года, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с «пустыми руками». После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены. В июне 2020 года отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости

1

5

4. 7

7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/18/1559161836_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_f66537480bccad2971487bca8e70c722.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, кндр (северная корея), южная корея, корейская война (1950-1953)

Справки, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Корейская война (1950-1953)

Корейская война – вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея), одна из крупнейших локальных войн XX века.

Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.

Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзниками была достигнута договоренность об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал СССР, к югу – США.

В августе 1945 года союзниками была достигнута договоренность об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал СССР, к югу – США.

После образования в 1948 году двух корейских государств и ухода с полуострова сначала советских, а затем и американских войск, обе корейские стороны и их главные союзники – СССР и США, готовились к конфликту. Правительства Севера и Юга намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях.

В 1948 году США и Республика Корея подписали соглашение о создании южнокорейской армии. В 1950 году между этими странами было заключено соглашение об обороне.

В Северной Корее с помощью Советского Союза была создана Корейская народная армия. После вывода войск Советской Армии из КНДР в сентябре 1948 года все вооружение и боевая техника были оставлены КНДР. Американцы вывели свои войска из Южной Кореи лишь летом 1949 года, однако оставили там около 500 советников; военные советники СССР остались и в КНДР.

Взаимное непризнание друг другом двух корейских государств, неполное признание их на мировой арене делали ситуацию на Корейском полуострове крайне нестабильной.

Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны.

В 1949 году глава КНДР Ким Ир Сен обратился к СССР с просьбой о помощи во вторжении в Южную Корею. Однако, считая северокорейскую армию недостаточно подготовленной и опасаясь конфликта с США, Москва не удовлетворила эту просьбу.

Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг. Одни историки утверждают, что наступление было санкционировано Москвой, другие – что это была инициатива Ким Ир Сена. По утверждению Пхеньяна, было осуществлено нападение южнокорейских войск с углублением на территорию КНДР до 2-3 километров.

Для США нападение КНДР стало полной неожиданностью – всего за несколько дней до того госсекретарь Дин Ачесон в докладе конгрессу заявил, что война маловероятна.

25 июня правительство США поставило корейский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, который 27 июня принял резолюцию о необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны государств-членов ООН. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР (советский представитель, по указанию Сталина, бойкотировал заседания СБ в знак протеста против того, что место Китая в ООН занимал гоминьдановский представитель).

В тот же день президент США Гарри Трумэн отдал приказ о вступлении американских ВВС и ВМС, дислоцированных на Дальнем Востоке, в боевые действия против КНДР, а позже санкционировал и действия сухопутных войск.

7 июля СБ ООН проголосовал за решение обратиться с просьбой ко всем государствам – членам ООН предоставить свои вооруженные силы в соответствии с ранее принятыми резолюциями в распоряжение созданного США объединенного командования многонациональных сил ООН (МНС ООН). В итоге свои воинские формирования послали 16 государств и еще пять – медицинские подразделения.

В итоге свои воинские формирования послали 16 государств и еще пять – медицинские подразделения.

Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи.

Войска Корейской народной армии развернули наступление от 38-й параллели до реки Нактонган, разгромили основные силы противника, продвинулись на 250-350 километров, заняли свыше 90% территории Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку.

В середине сентября 1950 года войска 8-й американской армии, сосредоточенные на Пусанском плацдарме, совместно с южнокорейскими войсками перешли в контрнаступление.

Одновременно 10-й американский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне.

Обладая господством на море и в воздухе и численным превосходством на земле, союзники довольно быстро заняли ранее потерянную территорию и перешли через 38 параллель.

В результате северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы.

Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска под командованием маршала Пэн Дэхуэя. Во избежание международного конфликта они именовались «китайскими народными добровольцами». В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 советского 64-го истребительного авиакорпуса. На бортах и плоскостях МиГов были нанесены опознавательные знаки КНДР.

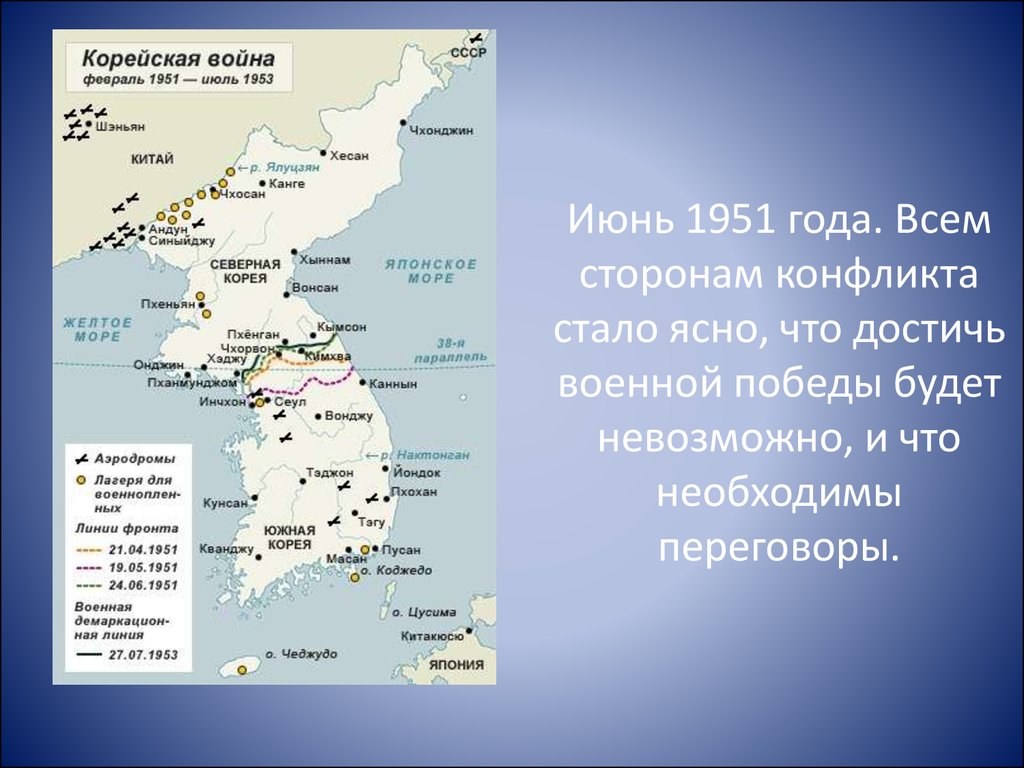

К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли Сеул. В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года. Война приобрела позиционный характер.

С июля 1951 года стороны начали переговоры о мире.

Несмотря на начало переговоров, военные действия продолжались. В воздухе разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус.

В воздухе разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус.

К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня.

Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок.

По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.

Советский Союз потерял 315 человек.

Формально война в Корее еще не окончена. После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За 2018 год состоялось три саммита лидеров республик: в апреле и мае встречи прошли в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в сентябре – в Пхеньяне. Сентябрьский саммит стал первым за последние 11 лет визитом южнокорейского лидера в Пхеньян. Последний раз столицу КНДР посещал Но Мун Хён в октябре 2007 года. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР.

Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялся второй саммит США-КНДР, который завершился досрочно без подписания итогового заявления.

После неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре 2019 года, также закончились ничем. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с «пустыми руками». После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В июне 2020 года отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ИТОГИ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ 1950-1953 ГГ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ФГБОУ ВО «АГТУ» — Эдиторум

Введение Корейская проблема остаётся нерешённой и в настоящее время, что связано, в первую очередь, с расколом единой страны на два противостоящих государства, породивших очаг политической напряжённости в северо-восточной Азии. Корейский полуостров до сих пор остаётся регионом нестабильности, тормозящим становление системы безопасности в стратегически важном тихоокеанском регионе. Корейский вопрос является одним из наиболее острых и центральных вопросов повестки Организации Объединённых Наций уже многие десятилетия. Однако ни одна из сторон не может найти дипломатический выход из создавшейся ситуации. Для недопущения повторения событий 1950-1953 гг. необходимо выработать мирную стратегию урегулирования конфликта на основе научных работ, посвящённых Корейской войне. В отечественной исторической науке проблема итогов войны в Корее рассматривается с точки зрения политических и дипломатических последствий конфликта, а также людских потерь участвующих сторон. Следует отметить, что данные о потерях в современной историографии различаются по причине отсутствия полного доступа ко всем архивным данным. Советская историография Советские историки были лишены возможности подробно изучать данные о потерях, они могли ссылаться лишь на официальные данные правительства КНДР, следовательно, цифры, указанные различными авторами, мало отличаются друг от друга.

Корейский полуостров до сих пор остаётся регионом нестабильности, тормозящим становление системы безопасности в стратегически важном тихоокеанском регионе. Корейский вопрос является одним из наиболее острых и центральных вопросов повестки Организации Объединённых Наций уже многие десятилетия. Однако ни одна из сторон не может найти дипломатический выход из создавшейся ситуации. Для недопущения повторения событий 1950-1953 гг. необходимо выработать мирную стратегию урегулирования конфликта на основе научных работ, посвящённых Корейской войне. В отечественной исторической науке проблема итогов войны в Корее рассматривается с точки зрения политических и дипломатических последствий конфликта, а также людских потерь участвующих сторон. Следует отметить, что данные о потерях в современной историографии различаются по причине отсутствия полного доступа ко всем архивным данным. Советская историография Советские историки были лишены возможности подробно изучать данные о потерях, они могли ссылаться лишь на официальные данные правительства КНДР, следовательно, цифры, указанные различными авторами, мало отличаются друг от друга. Кроме того, в СССР отсутствовали работы, посвященные итогам Корейской войны, данная тема рассматривалась лишь в контексте общей истории корейского народа в XX в. Наиболее полно освещены итоги Корейской войны в [1]. Авторы отмечают, что «интервенты и лисынмановцы потеряли на корейском фронте 1 093 839 солдат и офицеров (из них более 390 тыс. — американцев)». Кроме того, авторы оценивают потерянную технику врагов КНДР: «несколько тыс. танков, 8 тыс. орудий, 13 тыс. автомашин, более 250 кораблей». Б. Г. Гафуров даёт оценку денежных потерь США в корейском конфликте, составляющую около 20 млрд долл. Однако для советских авторов была характерна тенденция к снижению потерь со стороны КНДР. Так авторы [1] отмечают, что корейская армия потеряла «746 тыс. бойцов и офицеров убитыми и ранеными» [1, 201]. При этом авторы игнорируют материальные потери КНДР и акцентируют внимание на подвигах северокорейских солдат и офицеров. Более полно анализируются политические итоги войны. Б. Г. Гафуров пишет, что «заключение перемирия явилось большой победой корейского народа и всех миролюбивых сил в мире» [1, с.

Кроме того, в СССР отсутствовали работы, посвященные итогам Корейской войны, данная тема рассматривалась лишь в контексте общей истории корейского народа в XX в. Наиболее полно освещены итоги Корейской войны в [1]. Авторы отмечают, что «интервенты и лисынмановцы потеряли на корейском фронте 1 093 839 солдат и офицеров (из них более 390 тыс. — американцев)». Кроме того, авторы оценивают потерянную технику врагов КНДР: «несколько тыс. танков, 8 тыс. орудий, 13 тыс. автомашин, более 250 кораблей». Б. Г. Гафуров даёт оценку денежных потерь США в корейском конфликте, составляющую около 20 млрд долл. Однако для советских авторов была характерна тенденция к снижению потерь со стороны КНДР. Так авторы [1] отмечают, что корейская армия потеряла «746 тыс. бойцов и офицеров убитыми и ранеными» [1, 201]. При этом авторы игнорируют материальные потери КНДР и акцентируют внимание на подвигах северокорейских солдат и офицеров. Более полно анализируются политические итоги войны. Б. Г. Гафуров пишет, что «заключение перемирия явилось большой победой корейского народа и всех миролюбивых сил в мире» [1, с. 204]. В качестве аргумента своей позиции автор использует положение о том, что «американские империалисты, развязав войну в Корее, через 37 месяцев очутились на тех же самых рубежах, откуда начали войну» [1, с. 204]. Кроме того, исследователь отмечает, что США не удался замысел уничтожить КНДР, который был сопряжен с большими военными и моральными потерями [1, c. 205]. Аналогичной позиции придерживались авторы монографии 1988 г. «СССР и Корея» [2], которые утверждали, что подписанное 27 июля 1953 г. Соглашение о перемирии в Корее стало провалом американских и южнокорейских агрессоров и позиционировалось как победа Корейской народной армии и китайских народных добровольцев, всех прогрессивных сил во главе с Советским Союзом [2, c. 237]. Таким образом, можно отметить, что советскими историками не поднимался вопрос о потерях военнослужащих СССР, однако он был поднят советским исследователем корейского происхождения Н. П. Паком в 1988 г. [3]. Автор отмечал, что потери американской стороны составляли около 54 тыс.

204]. В качестве аргумента своей позиции автор использует положение о том, что «американские империалисты, развязав войну в Корее, через 37 месяцев очутились на тех же самых рубежах, откуда начали войну» [1, с. 204]. Кроме того, исследователь отмечает, что США не удался замысел уничтожить КНДР, который был сопряжен с большими военными и моральными потерями [1, c. 205]. Аналогичной позиции придерживались авторы монографии 1988 г. «СССР и Корея» [2], которые утверждали, что подписанное 27 июля 1953 г. Соглашение о перемирии в Корее стало провалом американских и южнокорейских агрессоров и позиционировалось как победа Корейской народной армии и китайских народных добровольцев, всех прогрессивных сил во главе с Советским Союзом [2, c. 237]. Таким образом, можно отметить, что советскими историками не поднимался вопрос о потерях военнослужащих СССР, однако он был поднят советским исследователем корейского происхождения Н. П. Паком в 1988 г. [3]. Автор отмечал, что потери американской стороны составляли около 54 тыс. человек, а материальные потери — около 2 млрд, потери китайцев — около 1 млн человек. На вопрос о потерях советских военных на территории Кореи Н. П. Пак ответил, что «поскольку в корейской войне СССР формально не участвовал, то и данные о потерях не публиковались» [3, c. 5]. Итак, данные о потерях военнослужащих Советского Союза в Корейской войне не были известны советским историкам даже к концу перестройки, поэтому в советских работах можно встретить данные о потерях сторон, официально участвовавших в данном военном конфликте. Однако советские авторы делали больший упор на политические итоги войны, которые они охарактеризовали как поражение капиталистического блока в войне и победу социалистического лагеря. Российская историография Первая российская работа, посвящённая потерям Советского Союза в войнах XX в., в частности в Корейской войне 1950-1953 гг., была выпущена в 1993 г. Г. Ф. Кривошеевым. В работе [4] автор дал оценку потерям советской армии, отметив, что на территории Кореи «погибли 299 советских офицеров и солдат, в том числе 120 лётчиков.

человек, а материальные потери — около 2 млрд, потери китайцев — около 1 млн человек. На вопрос о потерях советских военных на территории Кореи Н. П. Пак ответил, что «поскольку в корейской войне СССР формально не участвовал, то и данные о потерях не публиковались» [3, c. 5]. Итак, данные о потерях военнослужащих Советского Союза в Корейской войне не были известны советским историкам даже к концу перестройки, поэтому в советских работах можно встретить данные о потерях сторон, официально участвовавших в данном военном конфликте. Однако советские авторы делали больший упор на политические итоги войны, которые они охарактеризовали как поражение капиталистического блока в войне и победу социалистического лагеря. Российская историография Первая российская работа, посвящённая потерям Советского Союза в войнах XX в., в частности в Корейской войне 1950-1953 гг., была выпущена в 1993 г. Г. Ф. Кривошеевым. В работе [4] автор дал оценку потерям советской армии, отметив, что на территории Кореи «погибли 299 советских офицеров и солдат, в том числе 120 лётчиков. Советская авиация потеряла тогда 335 самолетов» [4, c. 345]. Так как СССР не принимал официального участия в военном конфликте на территории Корейского полуострова, но оказывал КНДР поддержку с воздуха, отечественными историками особое внимание уделяется проблеме анализа статистики потерь авиации со стороны СССР и США в годы Корейской войны. Наиболее известной и фундаментальной работой по данной проблеме является монография А. С. Орлова «Советская авиация в Корейской войне 1950-1953 гг.». В работе [5] автор анализирует статистику потерь советской и американской авиации, привлекает данные американских исследователей. А. С. Орлов приходит к выводу, что больший урон авиации СССР и США принесли не воздушные бои, а деятельность противовоздушной обороны [5, c. 328]. Проблеме потерь советской авиации посвящена также работа И. М. Попова «Корея в огне войны», в которой автор, привлекая данные российских архивов и воспоминания участников военных событий, приводит статистику потерь советской авиации, отмечая, что количество сбитых машин было в соотношении 1,9:1 в пользу советской авиации, что даёт право утверждать об «убедительных победах советской авиации в воздушных боях».

Советская авиация потеряла тогда 335 самолетов» [4, c. 345]. Так как СССР не принимал официального участия в военном конфликте на территории Корейского полуострова, но оказывал КНДР поддержку с воздуха, отечественными историками особое внимание уделяется проблеме анализа статистики потерь авиации со стороны СССР и США в годы Корейской войны. Наиболее известной и фундаментальной работой по данной проблеме является монография А. С. Орлова «Советская авиация в Корейской войне 1950-1953 гг.». В работе [5] автор анализирует статистику потерь советской и американской авиации, привлекает данные американских исследователей. А. С. Орлов приходит к выводу, что больший урон авиации СССР и США принесли не воздушные бои, а деятельность противовоздушной обороны [5, c. 328]. Проблеме потерь советской авиации посвящена также работа И. М. Попова «Корея в огне войны», в которой автор, привлекая данные российских архивов и воспоминания участников военных событий, приводит статистику потерь советской авиации, отмечая, что количество сбитых машин было в соотношении 1,9:1 в пользу советской авиации, что даёт право утверждать об «убедительных победах советской авиации в воздушных боях». Кроме того, И. М. Попов отмечает политические итоги корейского конфликта: в политическом отношении для СССР и США война закончилась безрезультатно. Автор особое внимание уделяет идее о том, что трёхлетняя кровопролитная война в Корее, боевые успехи участников которой оказались нулевыми, принесла большие потери для экономики Корейского государства. И. М. Попов, привлекая данные известного американского исследователя Маркуса Венделя, уточняет, что СССР потерял около 300 человек убитыми, США — 29 550, КНР — 110 тыс. человек, Южная Корея — 33 629, численность потерь КНДР убитыми и ранеными приближается к 900 тыс. человек [6, c. 271]. Особое внимание следует уделить диссертации У. Б. Очирова, который подробно рассматривает статистику потерь авиации СССР и США периода Корейской войны. Автор [7], привлекая данные российских архивов и американские исследования по данной проблеме, приводит следующую статистику: «в ходе Корейской войны советская авиация потеряла 566 самолётов и уничтожила 1 097 воздушных машин противника», в то время как американские войска потеряли 1 986 самолётов (1 081 относятся к боевым) и уничтожили 954 воздушные машины.

Кроме того, И. М. Попов отмечает политические итоги корейского конфликта: в политическом отношении для СССР и США война закончилась безрезультатно. Автор особое внимание уделяет идее о том, что трёхлетняя кровопролитная война в Корее, боевые успехи участников которой оказались нулевыми, принесла большие потери для экономики Корейского государства. И. М. Попов, привлекая данные известного американского исследователя Маркуса Венделя, уточняет, что СССР потерял около 300 человек убитыми, США — 29 550, КНР — 110 тыс. человек, Южная Корея — 33 629, численность потерь КНДР убитыми и ранеными приближается к 900 тыс. человек [6, c. 271]. Особое внимание следует уделить диссертации У. Б. Очирова, который подробно рассматривает статистику потерь авиации СССР и США периода Корейской войны. Автор [7], привлекая данные российских архивов и американские исследования по данной проблеме, приводит следующую статистику: «в ходе Корейской войны советская авиация потеряла 566 самолётов и уничтожила 1 097 воздушных машин противника», в то время как американские войска потеряли 1 986 самолётов (1 081 относятся к боевым) и уничтожили 954 воздушные машины. Используя данную статистику, автор указывает на стратегическую победу советской авиации, которой КНДР и её союзники не смогли воспользоваться из-за несогласованности боевых действий. В работе [7] сделаны следующие выводы: 1) результаты воздушной войны следует оценивать не по статистическим итогам, а в свете противостояния мировых держав в холодной войне; 2) значительные разночтения в статистике потерь авиации вызваны наличием «небоевых потерь», американцы несли небоевые потери на уровне советских боевых потерь, что было вызвано отделённостью американских воздушных баз от мест сражений; 3) опыт войны в Корее привёл к смене военно-политической стратегии сверхдержав. Так, автор отмечает, что Советский Союз до событий в Корее делал упор на открытую интервенцию в соседние государства, однако после 1953 г. сделал ставку на косвенное военное вмешательство, а США отказались от стратегии «массированного воздействия», основанного на господстве ядерных вооружений, что привело к разработке в США стратегии «ограниченной войны», заключающейся в развитии всех видов вооружений [7, c.

Используя данную статистику, автор указывает на стратегическую победу советской авиации, которой КНДР и её союзники не смогли воспользоваться из-за несогласованности боевых действий. В работе [7] сделаны следующие выводы: 1) результаты воздушной войны следует оценивать не по статистическим итогам, а в свете противостояния мировых держав в холодной войне; 2) значительные разночтения в статистике потерь авиации вызваны наличием «небоевых потерь», американцы несли небоевые потери на уровне советских боевых потерь, что было вызвано отделённостью американских воздушных баз от мест сражений; 3) опыт войны в Корее привёл к смене военно-политической стратегии сверхдержав. Так, автор отмечает, что Советский Союз до событий в Корее делал упор на открытую интервенцию в соседние государства, однако после 1953 г. сделал ставку на косвенное военное вмешательство, а США отказались от стратегии «массированного воздействия», основанного на господстве ядерных вооружений, что привело к разработке в США стратегии «ограниченной войны», заключающейся в развитии всех видов вооружений [7, c. 131]. Вопрос о количестве жертв войны до конца не разработан и продолжает вызывать разногласия и споры среди российских учёных. Так, С. О. Курбанов в «Курсе лекций по истории Кореи» отмечает, что общее число погибших в войне достигло 1,5 млн человек, а раненых — 360 тыс. [8, c. 219]. Однако автор даёт общую оценку потерям, не разделяя потери сторон. Других данных придерживается автор монографии «История Кореи» А. В. Торкунов, который подсчитывает, что потери северных корейцев и китайцев составили от 2 до 4 млн человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести), в то время как потери южнокорейцев составили 400 тыс. человек, американцев — 142 тыс. человек. Также А. В. Торкунов затрагивает экономические последствия Корейской войны: «материальный ущерб Южной Кореи равен 4 млрд долл., разрушено 43 % промышленных объектов, 41 % электростанций, 50 % шахт, 30 % жилых домов… В КНДР было разрушено около 9 тыс. промышленных предприятий, 600 тыс. домов, 28 тыс. культурно-просветительных учреждений».

131]. Вопрос о количестве жертв войны до конца не разработан и продолжает вызывать разногласия и споры среди российских учёных. Так, С. О. Курбанов в «Курсе лекций по истории Кореи» отмечает, что общее число погибших в войне достигло 1,5 млн человек, а раненых — 360 тыс. [8, c. 219]. Однако автор даёт общую оценку потерям, не разделяя потери сторон. Других данных придерживается автор монографии «История Кореи» А. В. Торкунов, который подсчитывает, что потери северных корейцев и китайцев составили от 2 до 4 млн человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести), в то время как потери южнокорейцев составили 400 тыс. человек, американцев — 142 тыс. человек. Также А. В. Торкунов затрагивает экономические последствия Корейской войны: «материальный ущерб Южной Кореи равен 4 млрд долл., разрушено 43 % промышленных объектов, 41 % электростанций, 50 % шахт, 30 % жилых домов… В КНДР было разрушено около 9 тыс. промышленных предприятий, 600 тыс. домов, 28 тыс. культурно-просветительных учреждений». Общий ущерб КНДР после завершения войны автор оценивает в 400 млрд вон [8, c. 342]. Кроме того, А. В. Торкунов остановился на некоторых политических последствиях войны. Корейская война, по его словам, оказала долгосрочное отрицательное воздействие на общую ситуацию в АТР (азиатско-тихоокеанском регионе) и в мире в целом, стала одним из факторов углубления «холодной войны», корейский полуостров до сих пор остаётся «горячей точкой» планеты. Следует отметить, что автор приводит читателей к выводу о том, что война на Корейском полуострове показала невозможность решения корейской проблемы военным путём, вследствие чего современным политическим деятелям дан совет о выработке дипломатических стратегий урегулирования конфликта. Схожей позиции придерживается автор монографии «История Кореи» В. С. Хан, который считает, что война привела к ещё большему расколу нации, к взаимной вражде и недоверию, а также несостоятельности военной стратегии урегулирования корейского вопроса [9, с. 110]. Автор [10] оспаривает положения А.

Общий ущерб КНДР после завершения войны автор оценивает в 400 млрд вон [8, c. 342]. Кроме того, А. В. Торкунов остановился на некоторых политических последствиях войны. Корейская война, по его словам, оказала долгосрочное отрицательное воздействие на общую ситуацию в АТР (азиатско-тихоокеанском регионе) и в мире в целом, стала одним из факторов углубления «холодной войны», корейский полуостров до сих пор остаётся «горячей точкой» планеты. Следует отметить, что автор приводит читателей к выводу о том, что война на Корейском полуострове показала невозможность решения корейской проблемы военным путём, вследствие чего современным политическим деятелям дан совет о выработке дипломатических стратегий урегулирования конфликта. Схожей позиции придерживается автор монографии «История Кореи» В. С. Хан, который считает, что война привела к ещё большему расколу нации, к взаимной вражде и недоверию, а также несостоятельности военной стратегии урегулирования корейского вопроса [9, с. 110]. Автор [10] оспаривает положения А. В. Торкунова и отмечает, что тот «почему-то упустил из поля зрения США, для которых эта война вовсе не прошла бесследно» [10, c. 25]. Автор утверждает, что СССР из-за войны окончательно и надолго испортил отношения с США, у Советского Союза начали возникать разногласия с КНР. Ю. В. Ванин в основном рассматривает дипломатический аспект итогов Корейской войны, приходя к выводу, что «у СССР полностью были заблокированы возможности нормализации отношений с Южной Кореей», в результате чего советскому руководству пришлось мириться с присутствием там войск США. Также автор уделяет внимание политическим последствиям для КНР, которые оказались наиболее неблагоприятными для этого государства: КНР попала в жёсткую изоляцию на мировой арене, её окружили военные базы США, Тайвань стал нацеленным на неё американским «непотопляемым авианосцем». Однако Ю. В. Ванин поддерживает положение А. В. Торкунова о том, что противостояние Севера с Югом «на долгие годы затормозило демократическое развитие, обрекло страну на существование в жёстких рамках полицейского и военно-административного режимов».

В. Торкунова и отмечает, что тот «почему-то упустил из поля зрения США, для которых эта война вовсе не прошла бесследно» [10, c. 25]. Автор утверждает, что СССР из-за войны окончательно и надолго испортил отношения с США, у Советского Союза начали возникать разногласия с КНР. Ю. В. Ванин в основном рассматривает дипломатический аспект итогов Корейской войны, приходя к выводу, что «у СССР полностью были заблокированы возможности нормализации отношений с Южной Кореей», в результате чего советскому руководству пришлось мириться с присутствием там войск США. Также автор уделяет внимание политическим последствиям для КНР, которые оказались наиболее неблагоприятными для этого государства: КНР попала в жёсткую изоляцию на мировой арене, её окружили военные базы США, Тайвань стал нацеленным на неё американским «непотопляемым авианосцем». Однако Ю. В. Ванин поддерживает положение А. В. Торкунова о том, что противостояние Севера с Югом «на долгие годы затормозило демократическое развитие, обрекло страну на существование в жёстких рамках полицейского и военно-административного режимов». Далее автор подводит в своём исследовании выводы об уроках Корейской войны: 1) корейский конфликт закрепил раскол Корейского полуострова на два враждебных лагеря, которые не признавали друг друга и поддерживались двумя противоборствующими лагерями — советским и американским; 2) политическое руководство Северной и Южной Кореи было уверено в том, что объединение Кореи возможно только с помощью силовых методов; 3) тем самым они продемонстрировали неспособность и нежелание побороть собственные политические амбиции; 4) Корейская война, унесшая миллионы жизней корейцев, разделившая ещё большее число родственников и друзей, на долгие десятилетия отодвинула возможность мирного объединения Корейского полуострова, сохранила военную и политическую напряжённость во всем регионе Северо-Восточной Азии. Таким образом, в современной историографии существует множество точек зрения относительно политических итогов Корейской войны. Современные исследователи, в отличие от советских, склонны полагать, что в Корейской войне не было явного победителя, т.

Далее автор подводит в своём исследовании выводы об уроках Корейской войны: 1) корейский конфликт закрепил раскол Корейского полуострова на два враждебных лагеря, которые не признавали друг друга и поддерживались двумя противоборствующими лагерями — советским и американским; 2) политическое руководство Северной и Южной Кореи было уверено в том, что объединение Кореи возможно только с помощью силовых методов; 3) тем самым они продемонстрировали неспособность и нежелание побороть собственные политические амбиции; 4) Корейская война, унесшая миллионы жизней корейцев, разделившая ещё большее число родственников и друзей, на долгие десятилетия отодвинула возможность мирного объединения Корейского полуострова, сохранила военную и политическую напряжённость во всем регионе Северо-Восточной Азии. Таким образом, в современной историографии существует множество точек зрения относительно политических итогов Корейской войны. Современные исследователи, в отличие от советских, склонны полагать, что в Корейской войне не было явного победителя, т. к. трёхлетняя война закончилась там же, где и началась, т. е. на 38-й параллели. Кроме того, современные российские исследователи едины во мнении, что Корейская война на десятилетия разожгла напряжённость в АТР, а также усилила недоверие между Севером и Югом. В современной отечественной историографии в начале нулевых появляется идея о том, что советское руководство взяло на себя ответственность за образованный после войны северокорейский режим, «который постепенно превратился в тяжёлую обузу в политическом, экономическом и стратегическом отношениях» [11, c. 4]. В то время как СССР развивался и изменялся, КНДР продолжала цепляться за сталинистскую модель, нанося ущерб международному престижу Москвы, связанному с ассоциацией Москвы и Пхеньяна, а также истощая советские ресурсы и нагнетая напряжённость на советских границах. Данную концепцию можно также проследить в коллективной монографии «Война в Корее 1950-1953 гг.», изданной в 2000 г. в серии «Военно-историческая библиотека» [12, c. 658].

к. трёхлетняя война закончилась там же, где и началась, т. е. на 38-й параллели. Кроме того, современные российские исследователи едины во мнении, что Корейская война на десятилетия разожгла напряжённость в АТР, а также усилила недоверие между Севером и Югом. В современной отечественной историографии в начале нулевых появляется идея о том, что советское руководство взяло на себя ответственность за образованный после войны северокорейский режим, «который постепенно превратился в тяжёлую обузу в политическом, экономическом и стратегическом отношениях» [11, c. 4]. В то время как СССР развивался и изменялся, КНДР продолжала цепляться за сталинистскую модель, нанося ущерб международному престижу Москвы, связанному с ассоциацией Москвы и Пхеньяна, а также истощая советские ресурсы и нагнетая напряжённость на советских границах. Данную концепцию можно также проследить в коллективной монографии «Война в Корее 1950-1953 гг.», изданной в 2000 г. в серии «Военно-историческая библиотека» [12, c. 658]. Таким образом, в современной историографии всё большую популярность приобретает негативная оценка политических итогов Корейской войны для СССР. Заключение Проблема итогов Корейской войны рассматривалась в СССР однобоко: если потери официально враждующих сторон освещались в работах советских авторов на основе данных КНДР и не подвергались критике, то данные о потерях военнослужащих Советского Союза в Корейской войне не были известны советским историкам даже к концу перестройки. В то же время политические итоги войны оценивались советскими историками как победа социалистического лагеря и поражение империалистической политики США. Современные исследователи, получившие возможность использования архивных источников, не смогли выработать единую концепцию итогов войны в Корее и до сих пор ведут споры о советских потерях на территории Корейского полуострова в 1950-1953 гг. Кроме того, в современной историографии существуют споры о политических итогах Корейской войны. Российская историография даёт негативную оценку политическим итогам Корейской войны для Советского Союза и для всего тихоокеанского региона, результатом которой стало усиление напряжённости и возможная угроза повторения событий 1950-1953 гг.

Таким образом, в современной историографии всё большую популярность приобретает негативная оценка политических итогов Корейской войны для СССР. Заключение Проблема итогов Корейской войны рассматривалась в СССР однобоко: если потери официально враждующих сторон освещались в работах советских авторов на основе данных КНДР и не подвергались критике, то данные о потерях военнослужащих Советского Союза в Корейской войне не были известны советским историкам даже к концу перестройки. В то же время политические итоги войны оценивались советскими историками как победа социалистического лагеря и поражение империалистической политики США. Современные исследователи, получившие возможность использования архивных источников, не смогли выработать единую концепцию итогов войны в Корее и до сих пор ведут споры о советских потерях на территории Корейского полуострова в 1950-1953 гг. Кроме того, в современной историографии существуют споры о политических итогах Корейской войны. Российская историография даёт негативную оценку политическим итогам Корейской войны для Советского Союза и для всего тихоокеанского региона, результатом которой стало усиление напряжённости и возможная угроза повторения событий 1950-1953 гг. Поэтому среди современных исследователей всё чаще возникает вопрос недопустимости решения данного конфликта военным путём, а также необходимости создания дипломатического решения Корейской проблемы.

Поэтому среди современных исследователей всё чаще возникает вопрос недопустимости решения данного конфликта военным путём, а также необходимости создания дипломатического решения Корейской проблемы.

Хронология Корейской войны | Центр военной истории армии США

- ЭТАП 1: 27 июня — 15 сентября 1950 г.

- ЭТАП 2: 16 сентября — 2 ноября 1950 г.

- Этап 3: 3 ноября 1950 г. — 24 января 1951 г.

- ЭТАП 4: 24 января — 21 апреля 1951 г.

- ЭТАП 5: 9 июля 1951 г. — 27 июля 1953 г.

- Плакаты

ЭТАП 1: 27 июня — 15 сентября 19 сентября50

(Оборона ООН)

| 25 июня | Войска Северной Кореи пересекают границу с Южной Кореей. Северокорейский народный

Армия (НКНА) насчитывает около 135 000 человек; Республика Корея (РК)

Армия насчитывает 98 000 солдат. |

| 28 июня | Войска НКНА захватывают Сеул. |

| 1 июля | Первые наземные боевые подразделения США, оперативная группа Смит (1-й батальон, 21-я пехотная, 24-я пехотная дивизии), прибывают в Корею. |

| 3 июля | Инчхон падает перед НКНА. |

| 5 июля | Оперативная группа Смита вступает в бой и задерживает наступающие силы NKPA в Осане в ходе первых наземных операций США в войне. |

| 8–12 июля | 21-я пехотная дивизия сдерживает наступление НКНА в Чочивоне. |

| 10–18 июля | 25-я пехотная и 1-я кавалерийская дивизии начинают движение в Корею из Японии; 29-я полковая боевая группа отплывает с Окинавы в Корею; 2-я пехотная дивизия готовится к высадке из Сиэтла. |

| 13-16 июля | 19-й и 34-й стрелковые полки 24-й стрелковой дивизии ведут затяжные действия на рубеже реки Кум. |

| 19 июля | 24-я пехотная дивизия начинает оборону Тэджона. |

| 20 июля | Тэджон захвачен НКНА; 24-я пехотная 25-я пехотная дивизия захватывает Ечхон. |

| 25 июля | 29-й полк вступает в бой с противником у Чинджу. |

| 31 9 июля0025 | Боевая группа 5-го полка прибывает в Корею с Гавайских островов. |

| 4 августа | Нактонг (Пусан) Периметр установлен. |

| 8-18 августа | НКНА пытается проникнуть за периметр Нактонг (Пусан) и отбита 24-й, 2-й и 25-й пехотными дивизиями вместе с элементами морской пехоты в Первом сражении у Нактонганской дуги. |

| 15-20 августа | Подразделения 23-го и 27-го пехотных полков и 1-й дивизии РК успешно защищают периметр Нактонг (Пусан) в битве у боулинга (к западу от Тэгу). |

| 31 августа — 19 сентября | Вторая битва у Нактонгской дуги. |

ЭТАП 2: 16 сентября — 2 ноября 1950

(НЕ НАСТУПЛЕНИЕ)

| 15 сентября | X корпус США во главе с 1-й дивизией морской пехоты проводит высадку морского десанта в Инчхоне. |

| 16 сентября | Восьмая армия США начинает наступление на север за периметром Пусана. |

| 20 сентября | 900:24 1-я дивизия морской пехоты продвигается на северо-восток через реку Хан.|

| 26 сентября | 31-й пехотный полк 7-й пехотной дивизии X корпуса, двигаясь на восток от Инчхона, соединяется с 7-м кавалерийским полком 1-й кавалерийской дивизии 8-й армии к югу от Сувона. | 27 сентября | Войска США и Республики Корея (РК) захватывают Сеул, столицу Южной Кореи. |

| 1 октября | 1-й корпус РК пересекает 38-ю параллель и затем продвигается вверх по восточному побережью. |

| 6-7 октября | Две дивизии 2-го южнокорейского корпуса пересекают 38-ю параллель в центральной Корее. |

| 9 октября | Войска 8-й армии США пересекают 38-ю параллель к северу от Кэсона и атакуют на север в сторону Пхеньяна, столицы Северной Кореи. |

| 10 октября | 1-й корпус РК захватывает крупный порт Вонсан. |

| 14-17 октября | 7-я пехотная дивизия загружается на корабли в Пусане в рамках подготовки к высадке морского десанта X корпуса вдоль северо-восточного побережья выше 38-й параллели. |

| 19 октября | 1-я дивизия Республики Корея и 1-я кавалерийская дивизия США захватывают Пхеньян. |

| 25 октября | Наступательные операции коммунистических сил Китая (CCF) начинаются к северу от Унсана с боев между силами CCF и РК; первый китайский солдат взят в плен. |

| 26 октября | 1-я дивизия морской пехоты X корпуса высаживается в Вонсане. Силы РК достигают реки Ялу в районе Чосан. |

| 29 октября | 900:24 7-я дивизия США высаживается в Ивоне.|

| 1-2 ноября | Первое сражение США с CCF, недалеко от Унсана. |

Этап 3: 3 ноября 1950 г. – 24 января 1951 г.

(ВМЕШАТЕЛЬСТВО CCF)

| 3-6 ноября | Наступление Коммунистических сил Китая (CCF) продолжается в зонах действия 8-й армии и X корпуса. |

| 11 ноября | X корпус возобновляет наступление на север. |

| 24 ноября | Восьмая армия продвигается на север от реки Чхончхон. |

| 25 ноября | Китайские войска атакуют 8-ю армию в центре и справа. |

| 27 ноября | X корпус атакует с запада в поддержку 8-й армии; Китайские войска наносят удар по X корпусу у водохранилища Чосин. |

| 29 ноября | Восьмая армия начинает общий отход от линии реки Чхончхон к линии обороны в Пхеньяне. |

| 29 ноября — 1 декабря | Китайские войска опустошают 2-ю пехотную дивизию США, охраняющую отход 8-й армии. |

| 30 ноября | X корпус начинает отступление к порту Хунгнам. |

| 5 декабря | Восьмая армия отступает из Пхеньяна. |

| 11-24 декабря | X корпус загружает корабли для эвакуации в Пусан; Генерал Алмонд отплывает в канун Рождества. |

| 23 декабря | Генерал Уокер погиб в автокатастрофе к северу от Сеула. |

| 26 декабря | 900:24 Генерал-лейтенант Мэтью Б. Риджуэй прибывает в Корею в качестве командующего 8-й армией.|

| 31 декабря — 5 января | Начало нового наступления CCF. |

| 4 января | Падение Сеула; Восьмая армия отступает на линию в сорока милях к югу от Сеула. |

| 5 января | Порт Инчхон заброшен. |

| 7-15 января | Наступление противника прекращается; Ситуация в КООН стабилизируется. Источники разведки сообщают, что многие подразделения противника были отведены для переоборудования. |

| 15 января | Начальник штаба армии генерал Дж. Лоутон Коллинз во время визита в Корею заявляет, что «мы собираемся остаться и сражаться». |

ЭТАП 4: 24 января — 21 апреля 1951 г.

(Первое контрнаступление ООН)

22 апреля-июля 1951 г. (Весеннее наступление CCF)

| 25 января | Восьмая армия контратакует в ходе операции «ГРОМ», которая начинается на западе и постепенно расширяется на восток. |

| 10 февраля | На западе отбит Инч’он, когда I корпус приближается к реке Хан |

| 11-12 9 февраля0025 | Китайские войска атакуют X корпус, вынуждая наступающие подразделения РК отступать к Вонджу. |

| 13-15 февраля | Битва при Чипён-ни. |

| 18 февраля | Донесения подтверждают отход противника по всему центральному фронту. |

| 21 февраля | Восьмая армия начинает операцию «УБИЙЦА», общее наступление 9-го и 9-го корпусов на север.0025 |

| 28 февраля | Сопротивление врага к югу от реки Хан терпит поражение. |

| 7 марта | Генерал Риджуэй начинает операцию «Потрошитель»; цель — линия Айдахо, к югу от 38-й параллели. |

| 14-15 марта | Войска ООН входят в Сеул, столицу Южной Кореи. |

| 31 марта | Восьмая армия занимает позиции на линии Айдахо. |

| 2-5 апреля | Генерал Риджуэй начинает операцию «ПРОЧНЫЙ»; цель — линия Канзас, примерно в десяти милях выше 38-й параллели. |

| 9 апреля | 1-й и 9-й корпуса, а также 1-й корпус Республики Корея достигают рубежа Канзас; два американских корпуса продолжают продвигаться дальше на север. |

| 11 апреля | Генерал Макартур освобожден от должности командующего UNC; Его сменил генерал Риджуэй. |

| 14 апреля | Генерал Ван Флит принимает командование 8-й армией. |

| 22 апреля | Начинается ожидаемое весеннее наступление Китая и Северной Кореи с наиболее сильными ударами на западе, в направлении Сеула. |

| 30 апреля | Наступление противника остановлено к северу от Сеула. |

| 15-20 мая | Китайцы и северокорейцы возобновляют наступление, сосредоточив внимание на восточно-центральном районе; Генерал Ван Флит начинает контратаку. |

| 31 мая | Восьмая армия продвигается почти к линии Канзас. |

| 1 июня | Генерал Ван Флит укрепляет линию Канзас и отправляет силы дальше на север, к линии Вайоминг. |

| 23 июня | Советский Союз призывает к переговорам о перемирии. |

ЭТАП 5: 9 июля 1951 г. — 27 июля 1953 г. (летне-осеннее наступление ООН 1951 г.)

(Вторая корейская зима) (Корея, лето-осень 1952)

(Третья корейская зима) (Корея, лето 1953 г.)

| 10 июля 1951 г. | Переговоры о перемирии начинаются в Кэсоне. |

| 23 августа | Коммунистическая сторона прерывает переговоры. |

| 5 сентября | Северокорейцы покидают Кровавый хребет после того, как войска ООН во главе с 9-й дивизией 2-й пехотной дивизии СШАй пехоты, обойдите ее с фланга. |

| 12 сентября — 13 октября | 2-я пехотная дивизия, используя 72-й танковый батальон для получения тактического преимущества, захватывает хребет разбитых сердец. |

| 3-19 октября | Пять дивизий ООН продвигаются к линии Джеймстаун, примерно в четырех милях от линии Вайоминг, для защиты железной дороги Сеул-Чорвон. |

| 25 октября | 900:24 Переговоры о перемирии возобновляются, теперь уже в Пханмунджоме.|

| 12 ноября | Генерал Риджуэй, командующий UNC, приказывает генералу Ван Флиту прекратить наступательные операции 8-й армии и перейти к «активной обороне». |

| 12 мая 1952 года | Генерал Марк В. Кларк принимает командование UNC. |

| 8 октября | 900:24 Делегация ООН объявляет перерыв в переговорах о перемирии на неопределенный срок, что отражает долгое отсутствие какого-либо прогресса.|

| 11 февраля 1953 г. | Генерал-лейтенант Максвелл Д. Тейлор принимает командование Восьмой армией. |

| 26 апреля | Переговоры о перемирии снова начинаются. |

| 6-11 июля | Генерал Тейлор передает китайцам Холм Свиной Отбивной, аванпост 7-й пехотной дивизии, как не стоящий дальнейших боев. |

| 13-20 июля | Китайцы начинают атаку шести дивизий на 2-й корпус РК и 9-й корпус США к югу от Кумсонга; отступив примерно на восемь миль ниже реки Кумсонг, силы ООН восстанавливают высоту вдоль реки. |

| 27 июля | Соглашение о перемирии подписано в 10:00; все бои прекращаются через двенадцать часов; у обеих сторон есть три дня, чтобы отойти на два километра от линии прекращения огня. |

Плакаты доступны в виде PDF-файлов:

- (Оборона ООН)

- (Наступление ООН)

- (Вмешательство CCF) Наступление)

- (Первое контрнаступление ООН) (Весеннее наступление CCF)

- (Лето-осеннее наступление ООН 1951 г.

)

) - (Вторая корейская зима)

- (Корея, лето-осень 1952 г.)

- (Третья корейская зима)

- (Корея, лето 1953 г.)

Три года битвы, восстановление на всю жизнь

Даты Корейской войны охватили три долгих года, и теперь, когда прошли десятилетия, война, оставившая глубокий шрам в корейской истории, заставила многих вспомнить благородных людей, которые сражались за свою страну. . 25 июня, 1950 — день, который корейцы никогда не забудут; это положило начало конфликту, который запомнится на века. 75 000 солдат Северокорейской народной армии пересекли так называемую 38-ю параллель, «границу между поддерживаемой Советским Союзом Корейской Народно-Демократической Республикой на севере и прозападной Республикой Корея на юге».

После изнурительных трех лет сражений от Корейского полуострова остались руины и сплошные разрушения. Всего за время войны погибло около 5 миллионов человек, 10% из которых были мирными жителями, пытавшимися избежать конфликта. Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Северная Корея и Южная Корея пришли к соглашению и подписали так называемое «Корейское соглашение о перемирии», которое побудило страны прекратить боевые действия, положив конец войне.

Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Северная Корея и Южная Корея пришли к соглашению и подписали так называемое «Корейское соглашение о перемирии», которое побудило страны прекратить боевые действия, положив конец войне.

Прочтите об этом: Путеводитель ветерана по Мемориалу Корейской войны

Даты Корейской войны и их влияние на Америку

Мир. США хотели не только сдержать коммунизм, но и предотвратить эффект домино.

Во время президентства Трумэн беспокоился, что, если Корея падет, коммунизм вскоре после этого доберется до Японии, что повлияет на Америку, потому что Япония была важна для американской торговли. Американское правительство было вынуждено поддержать Южную Корею из-за доктрины Трумэна, которая была создана для оказания «военной поддержки и экономической помощи демократическим странам, находящимся под угрозой со стороны внешних или внутренних авторитарных сил».

При поддержке американских войск Южная Корея получила помощь в борьбе против коммунистических стран, пытавшихся повлиять на нацию. Правительство Соединенных Штатов предоставило Южной Корее воинские части и оружие для отражения сил Северной Кореи, Китая и Советского Союза. Они приказали защитить Южную Корею, поскольку американские взгляды и идеология тесно совпадали с их взглядами.

Правительство Соединенных Штатов предоставило Южной Корее воинские части и оружие для отражения сил Северной Кореи, Китая и Советского Союза. Они приказали защитить Южную Корею, поскольку американские взгляды и идеология тесно совпадали с их взглядами.

Корейская война; Забытая война

После окончания войны казалось, что она никому не интересна. Он был оставлен на второй план для большинства стран. В американских СМИ не было много новостей по этому поводу, так как большая часть войны была подвергнута цензуре для американской общественности.

Еще в 1950-х годах правительство считало, что общественность просто не готова к графическому контенту, которым располагали вещательные компании о войне. Казалось, что Корейская война была всего лишь вехой в грандиозной схеме глобальной истории.

Некоторые утверждают, что ее считали «Забытой войной» не только из-за небольшого освещения в новостях, но и потому, что она началась не совсем как война. Это началось как полицейская акция, которая постепенно переросла в конфликт. Также важно отметить, что примерно в это время только что закончилась Вторая мировая война, и напряженность во Вьетнаме нарастала. Таким образом, поскольку Корейская война происходила в сочетании с широко освещаемыми Второй мировой войной и войной во Вьетнаме, корейская война была в значительной степени затмевана ими. Также важно учитывать тот факт, что Корейская война не закончилась традиционным образом, когда одна сторона считалась «победителем» или «проигравшим» в социокультурном дискурсе.

Также важно отметить, что примерно в это время только что закончилась Вторая мировая война, и напряженность во Вьетнаме нарастала. Таким образом, поскольку Корейская война происходила в сочетании с широко освещаемыми Второй мировой войной и войной во Вьетнаме, корейская война была в значительной степени затмевана ими. Также важно учитывать тот факт, что Корейская война не закончилась традиционным образом, когда одна сторона считалась «победителем» или «проигравшим» в социокультурном дискурсе.

После того, как дым рассеялся и напряженность утихла, Корея все еще была в руинах. Массовое разрушение электроустановок нанесло серьезный ущерб производственной деятельности. Ущерб в размере почти 7 миллиардов долларов привел к резкой остановке экономического роста в Корее. Это вызвало рост инфляции примерно на 21%. Жизнь в Корее становилась все труднее, поскольку страна изо всех сил пыталась встать на ноги. Пострадала и торговля, что остановило рост страны и снизило производительность.

Подробнее: 43 000 названий стен Мемориала войны в Корее добавлены в новую установку

Мемориалы и воспоминания о войне в Корее

После войны в Корее две страны находились в состоянии сильного напряжения друг с другом и до сих пор борются за него. довольствоваться пограничными линиями. Но одно можно сказать наверняка: Корейская война оставила глубокий след в истории Кореи.

довольствоваться пограничными линиями. Но одно можно сказать наверняка: Корейская война оставила глубокий след в истории Кореи.

Корейское правительство провело церемонии в память о войне в Корее, о том, как она оставила страну в руинах и как она влияет на прогресс страны сейчас и в будущем.

Безопасность является приоритетом для правительства Южной Кореи, и, чтобы повысить общественное восприятие безопасности, правительство поручило Корейской ассоциации ветеранов провести несколько памятных церемоний.

- 6 июня объявлено в Южной Корее Днем памяти храбрых; его отмечают многие горожане и общественные деятели.

- С 1956 года на Сеульском национальном кладбище проводится поминальная церемония, в которой принимают участие президент Южной Кореи, правительственные чиновники и гражданские лица.

- Люди возлагают цветы на могилы воинов в знак благодарности тем, кто сражался за Родину.

- В июне семьи и предприятия вывешивают корейский флаг на своих входных дверях в знак уважения и чести к жертвам корейского народа, который рисковал своей жизнью, чтобы служить своей стране.

- В некоторых школах ученики пишут письма солдатам, которые в настоящее время служат в демилитаризованной зоне, полосе земли между Северной и Южной Кореей.

- Школы также обсуждают важность дня и учат своих учеников действиям храбрых солдат, которые навсегда повлияли на корейское общество.

Факты Корейской войны

- Когда была Корейская война? Трехлетняя война началась 25 июня 1950 года и закончилась 27 июля 1953 года.

- Сколько человек погибло в Корейской войне? По оценкам, во время войны погибло 2,5 миллиона человек.

- Север в то время поддерживали Советский Союз и Китай, а Южную Корею поддерживали Соединенные Штаты.

- Соединенные Штаты присоединились к Корейской войне в поддержку Южной Кореи, чтобы предотвратить распространение коммунизма.

- Даты Корейской войны охватывают три года.

- Чем закончилась война в Корее? Хотя ни одна из сторон явно не «выиграла», как Северная, так и Южная Корея заключили соглашение о пограничных линиях, которые теперь известны как 38-я параллель.

- Каковы были последствия Корейской войны? Поскольку война закончилась соглашением, это повлияло на план объединения Северной и Южной Кореи. Учитывая, что война принесла большие разрушения обеим нациям, еды и крова было мало, и многие семьи страдали от голода, бедности или смерти.