ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — это что такое ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

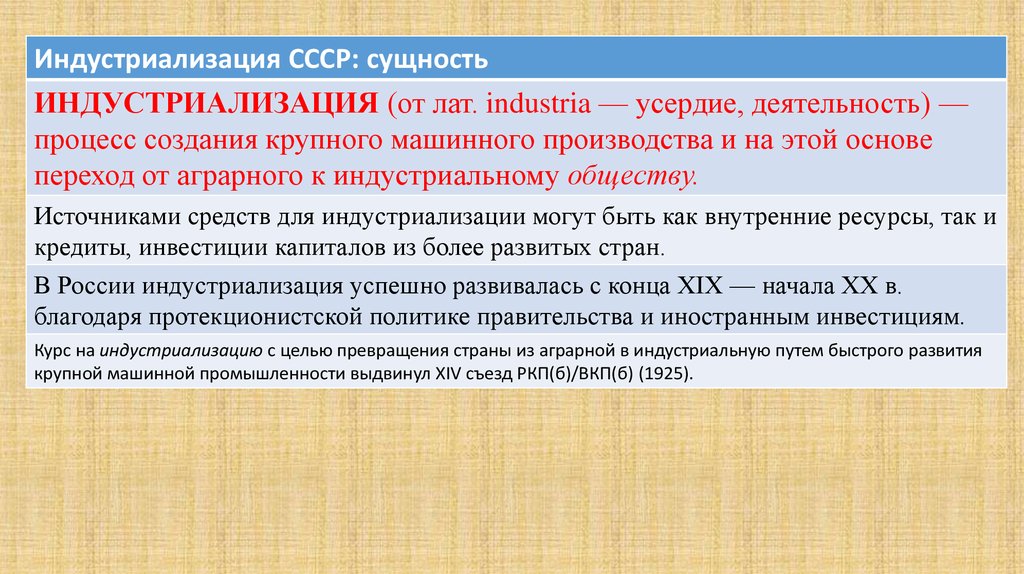

(от лат. industria — усердие, деятельность)

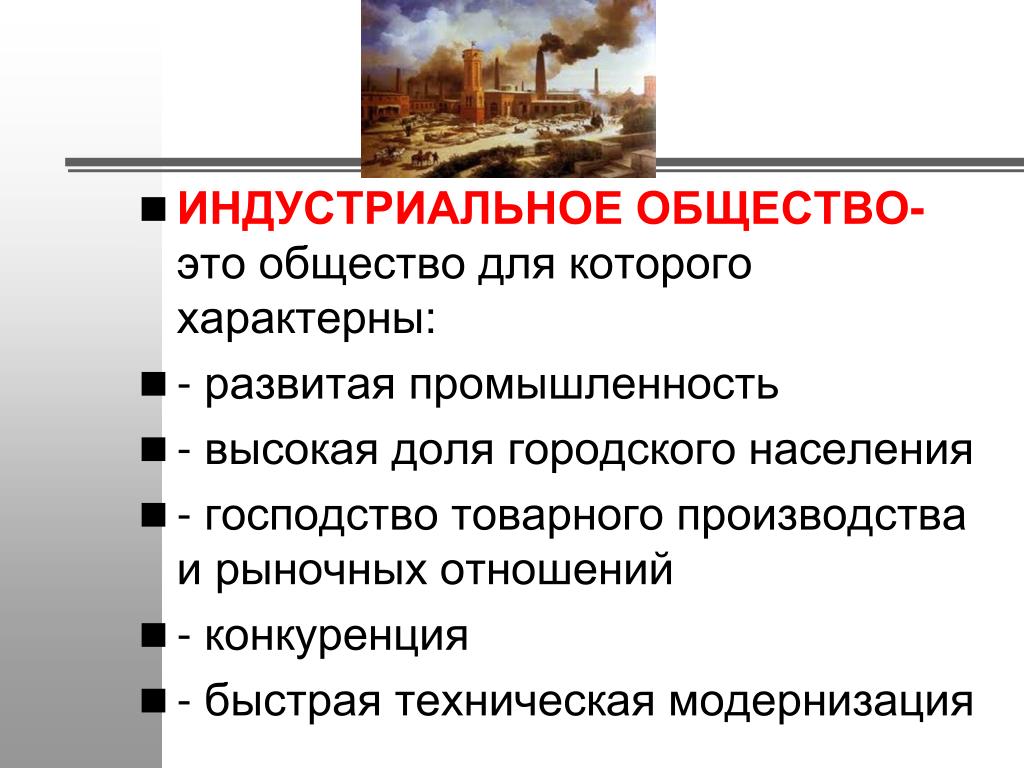

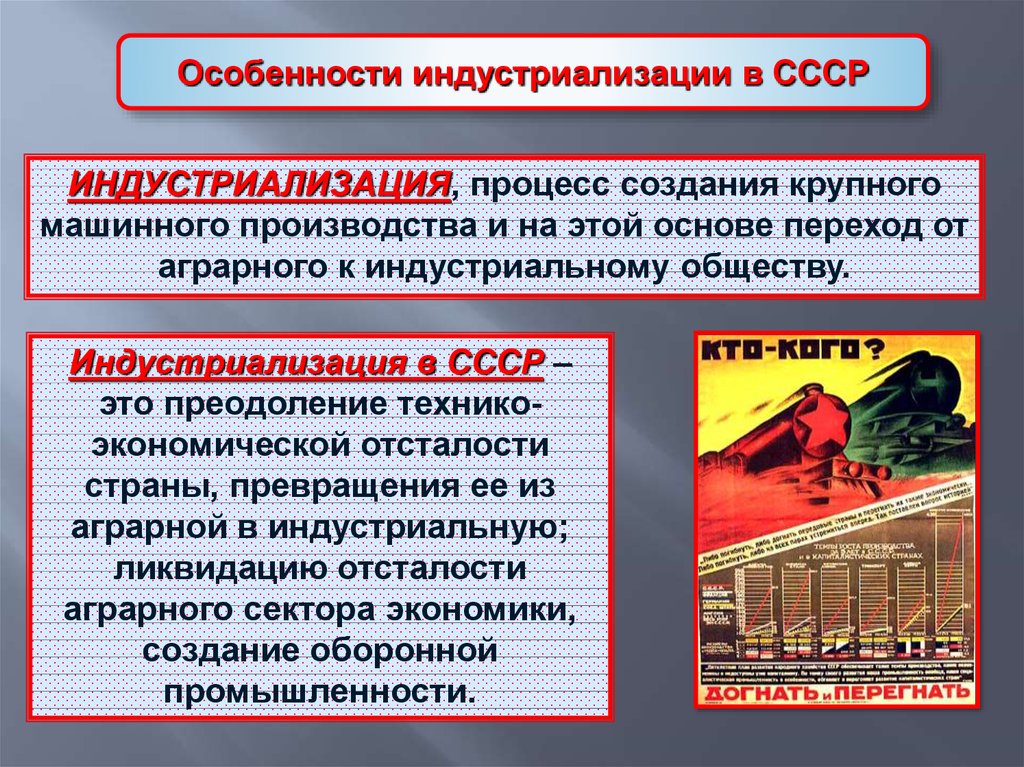

процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности. И. обеспечивает преобладание в экономике страны производства промышленной продукции, превращение аграрной или аграрно-индустриальной страны в индустриально-аграрную или индустриальную. Характер, темпы, источники средств, цели и социальные последствия И. определяются господствующими в данной стране производственными отношениями.

Капиталистическая И. — создание крупного машинного производства в условиях господства капиталистических производственных отношений, формирование материально-технической базы капиталистических стран. Предпосылки капиталистической И. связаны с так называемым первоначальным накоплением капитала (См. Первоначальное накопление капитала), насильственной экспроприацией непосредственных производителей, усилением эксплуатации трудящихся и образованием резервов свободной рабочей силы. Однако реальные условия для капиталистической И. сложились по мере развёртывания промышленного переворота (См. Промышленный переворот), происходившего в последней трети 18 в. и 1-й четверти 19 в. в Великобритании, а затем в других странах Европы и в США. В ходе промышленного переворота возникла промышленность фабрично-заводского типа, вытесняющая мелкое товарное производство и мануфактуру.

Однако реальные условия для капиталистической И. сложились по мере развёртывания промышленного переворота (См. Промышленный переворот), происходившего в последней трети 18 в. и 1-й четверти 19 в. в Великобритании, а затем в других странах Европы и в США. В ходе промышленного переворота возникла промышленность фабрично-заводского типа, вытесняющая мелкое товарное производство и мануфактуру.

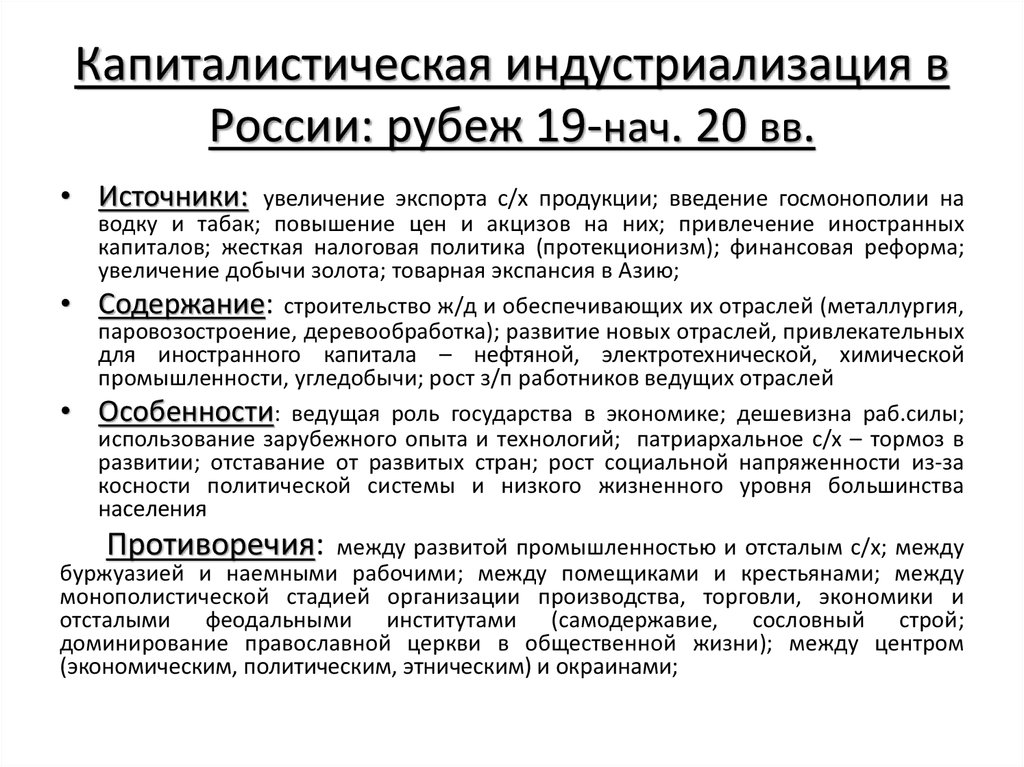

Капиталистическая И., как показала история ряда стран, носит противоречивый и обычно длительный характер. Развитие отдельных отраслей промышленного производства происходит неравномерно и периодически прерывается экономическими кризисами. Сроки и темпы осуществления И. в разных странах различны. Лишь в Великобритании промышленный переворот и капиталистическая И.по времени примерно совпали. К середине 19 в. она уже превратилась в индустриально развитую страну («фабрику мира»), снабжавшую другие страны товарами промышленного производства. В Германии, Франции, США И. затянулась на десятилетия. Германия превратилась в индустриально-аграрную страну в конце 19 в., Франция — в начале 20-х гг. 20 в. В России И. началась в последние десятилетия 19 в., но так и не завершилась в условиях буржуазно-помещичьего строя.

Германия превратилась в индустриально-аграрную страну в конце 19 в., Франция — в начале 20-х гг. 20 в. В России И. началась в последние десятилетия 19 в., но так и не завершилась в условиях буржуазно-помещичьего строя.

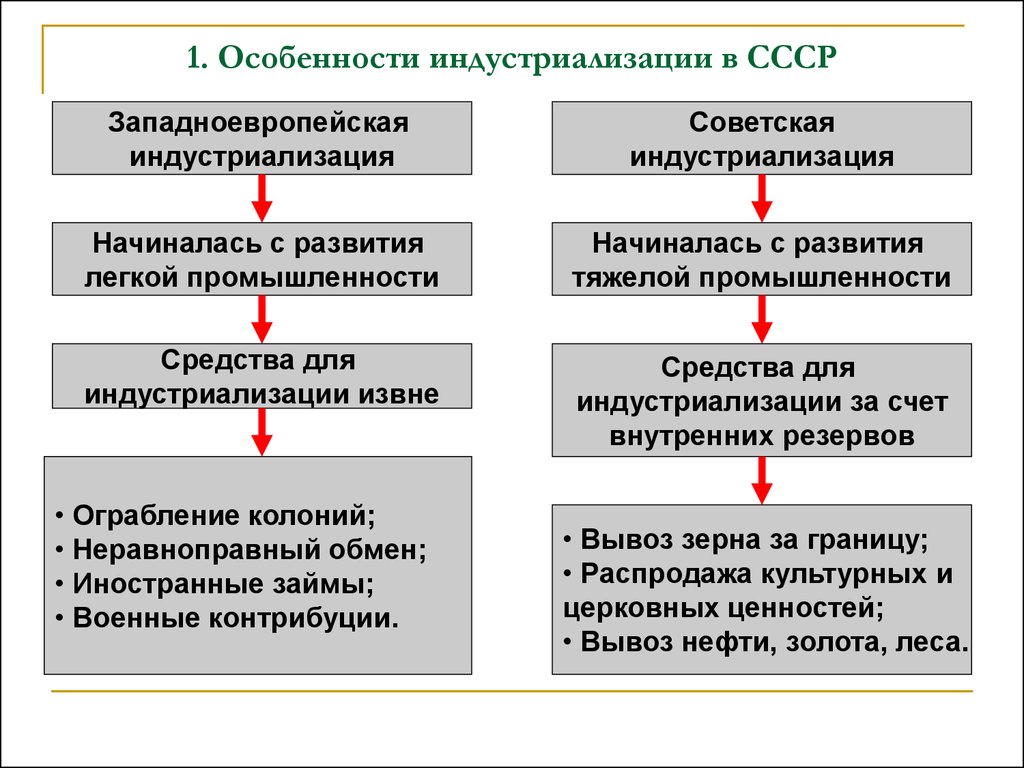

Темпы И. при капитализме обусловливаются величиной накопленного капитала, наличием свободной армии труда, емкостью внутреннего рынка, уровнем технического прогресса и т. п. Источниками средств для осуществления И. в условиях капитализма являются: эксплуатация трудящихся данной страны и колониальных народов, ограбление других стран в результате военных захватов и взимания контрибуций, внутренние и внешние займы. Примером накопления средств для И. за счёт беспощадной эксплуатации трудящихся своей страны и колониальных народов является история создания крупной промышленности в Великобритании.

Капиталистическая И. начинается, как правило, с лёгкой промышленности, так как здесь капиталовложений требуется меньше, чем в отраслях тяжёлой промышленности, капитал оборачивается быстрей и в результате этого приносит большую прибыль. Лишь по истечении известного времени, при достижении необходимого уровня производительных сил на базе новых открытий и изобретений, когда назревает необходимость в большом количестве металла, топлива и др. продукции отраслей тяжелой промышленности и накоплен капитал, начинается перелив средств из лёгкой в тяжёлую индустрию. Так, в Великобритании, где И. началась с хлопчатобумажной промышленности, вплоть до 70-х гг. 19 в. в совокупной продукции промышленности преобладали товары лёгкой промышленности. В Германии, начавшей И. после Революции 1848—1849, на протяжении десятилетий наблюдалось быстрое развитие лишь отраслей лёгкой промышленности и только после франко-прусской войны 1870—71, принесшей Пруссии огромную контрибуцию, произошло заметное переливание капитала в отрасли, производящие средства производства. Преобладание лёгкой промышленности на первом этапе И. наблюдалось и в США в 1-й половине 19 в., в России вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции 1917, в Японии в начале 20 в.

Лишь по истечении известного времени, при достижении необходимого уровня производительных сил на базе новых открытий и изобретений, когда назревает необходимость в большом количестве металла, топлива и др. продукции отраслей тяжелой промышленности и накоплен капитал, начинается перелив средств из лёгкой в тяжёлую индустрию. Так, в Великобритании, где И. началась с хлопчатобумажной промышленности, вплоть до 70-х гг. 19 в. в совокупной продукции промышленности преобладали товары лёгкой промышленности. В Германии, начавшей И. после Революции 1848—1849, на протяжении десятилетий наблюдалось быстрое развитие лишь отраслей лёгкой промышленности и только после франко-прусской войны 1870—71, принесшей Пруссии огромную контрибуцию, произошло заметное переливание капитала в отрасли, производящие средства производства. Преобладание лёгкой промышленности на первом этапе И. наблюдалось и в США в 1-й половине 19 в., в России вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции 1917, в Японии в начале 20 в. и т. д.

и т. д.

Вторая половина 19 в. ознаменовалась значительным ростом крупного машинного производства во многих странах. Быстро создавалась основа И. — производство средств производства, занявшее ведущее положение по отношению к производству предметов потребления, что было необходимым условием расширенного воспроизводства.

Капиталистическая И. осуществляется в интересах буржуазии; она ведёт к усилению экономического и политического господства капитала над наёмным трудом, к росту безработицы, усилению эксплуатации трудящихся; обостряет все противоречия капитализма. Это особенно сильно проявляется со вступлением капитализма в его высшую и последнюю стадию — Империализм. Усиление неравномерности развития отдельных стран и отраслей производства, задержка экономического развития колониальных и зависимых стран империалистическими державами, милитаризация экономики, рост эксплуатации рабочих и всех трудящихся — таковы наиболее важные социальные последствия капиталистической И. при империализме. Вместе с тем развитие крупного промышленного производства означает быстрый рост пролетариата и сосредоточение его в городах и промышленных районах. Концентрация пролетариата создаёт предпосылки для роста его самосознания и организованности, формирования пролетариата как класса, появления его политических партий.

при империализме. Вместе с тем развитие крупного промышленного производства означает быстрый рост пролетариата и сосредоточение его в городах и промышленных районах. Концентрация пролетариата создаёт предпосылки для роста его самосознания и организованности, формирования пролетариата как класса, появления его политических партий.

И. ведёт к повышению производительности общественного труда, темпов роста производства во всех отраслях хозяйства, увеличению производительных сил общества.

С 50-х гг. 20 в. развернулась современная научно-техническая революция, благоприятно сказавшаяся на дальнейшем ходе индустриального развития многих капиталистических стран. Однако в условиях капитализма использование результатов научно-технической революции ограничено. Они могут быть поставлены на службу производству лишь в той мере, в какой обеспечивают извлечение наибольшей прибыли владельцам средств производства.

Социалистическая И. вытекает из необходимости создания и развития во всех отраслях народного хозяйства крупного машинного производства и прежде всего тяжёлой индустрии, обеспечивающей коренную реконструкцию экономики на основе современной техники при господстве социалистических производственных отношений. Социалистическая И. не является необходимой для всех стран, строящих социализм. Это зависит от общего уровня развития их экономики и её отраслевой структуры.

Социалистическая И. не является необходимой для всех стран, строящих социализм. Это зависит от общего уровня развития их экономики и её отраслевой структуры.

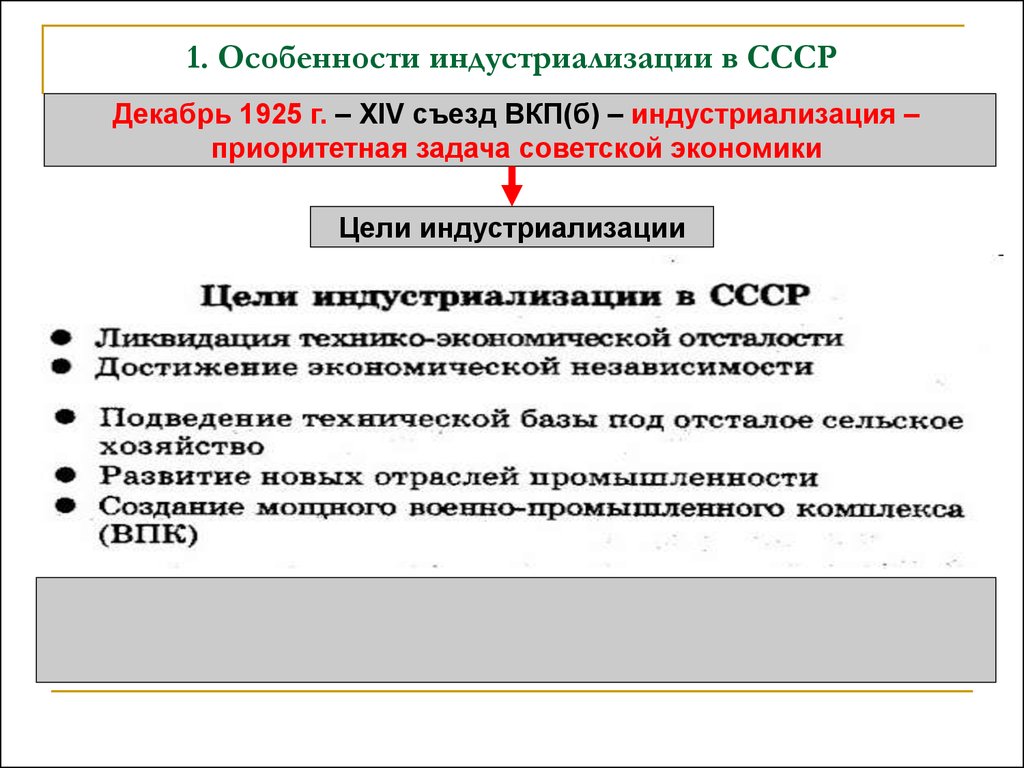

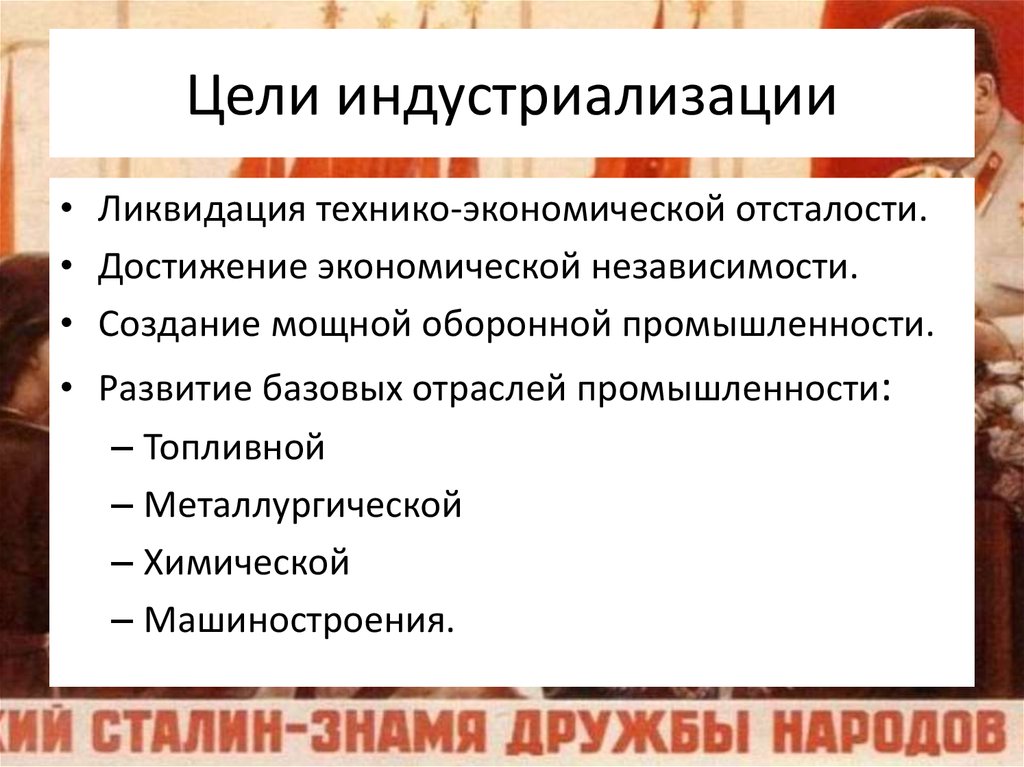

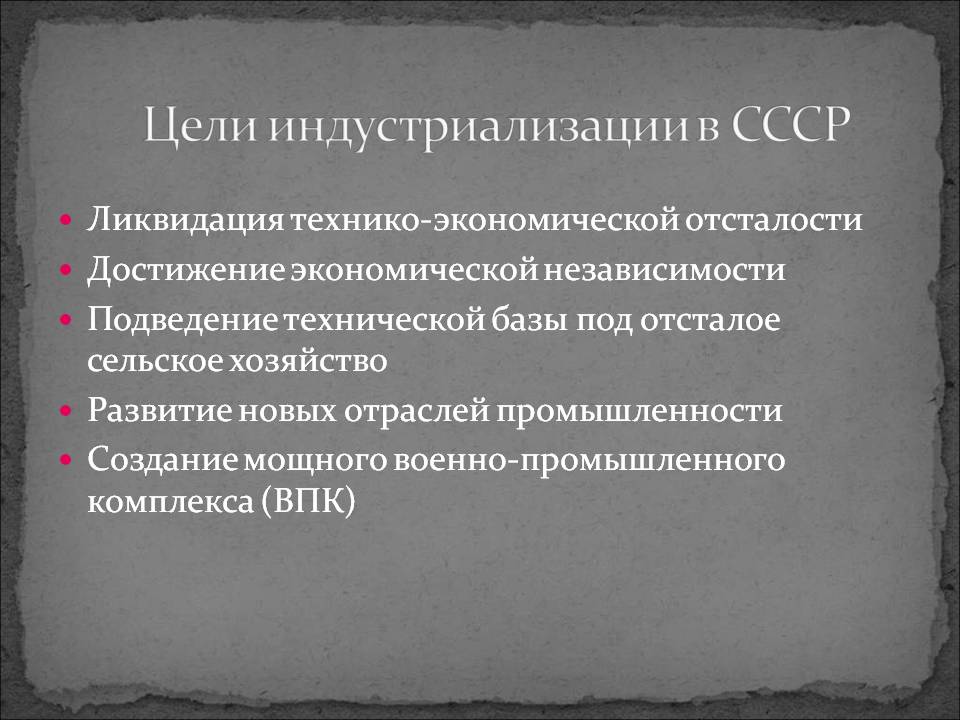

Содержание и способы осуществления И. в условиях социализма были научно обоснованы В. И. Лениным. На 8-м Всероссийском съезде Советов (1920) Ленин говорил: «Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 42, с. 159). С победой в России пролетарской революции возникло несоответствие между новым передовым политическим строем и старой отсталой технико-экономической базой. Укрепление позиций социализма, завершение восстановления народного хозяйства выдвинули задачу И. на первый план. На 14-м съезде (декабрь 1925) Коммунистическая партия провозгласила курс на индустриализацию страны в качестве генеральной линии экономического строительства. Съезд дал установку: «…держать курс на индустриализацию страны, развитие производства средств производства…» («КПСС в резолюциях…», 8 изд., ч. 3, 1970, с. 247).

Съезд дал установку: «…держать курс на индустриализацию страны, развитие производства средств производства…» («КПСС в резолюциях…», 8 изд., ч. 3, 1970, с. 247).

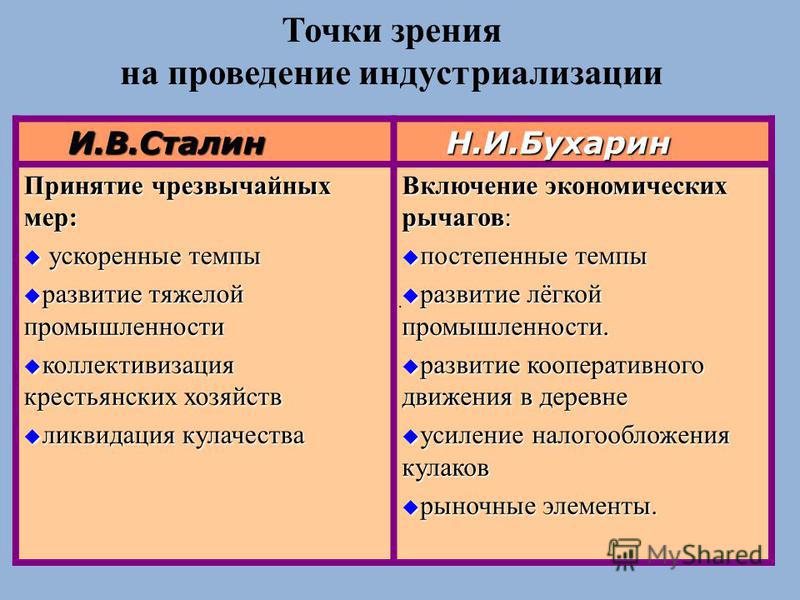

При проведении политики И. партия вела борьбу как с правыми уклонистами, выступавшими против И., так и с «левыми» авантюристами, требовавшими «сверхиндустриализации».

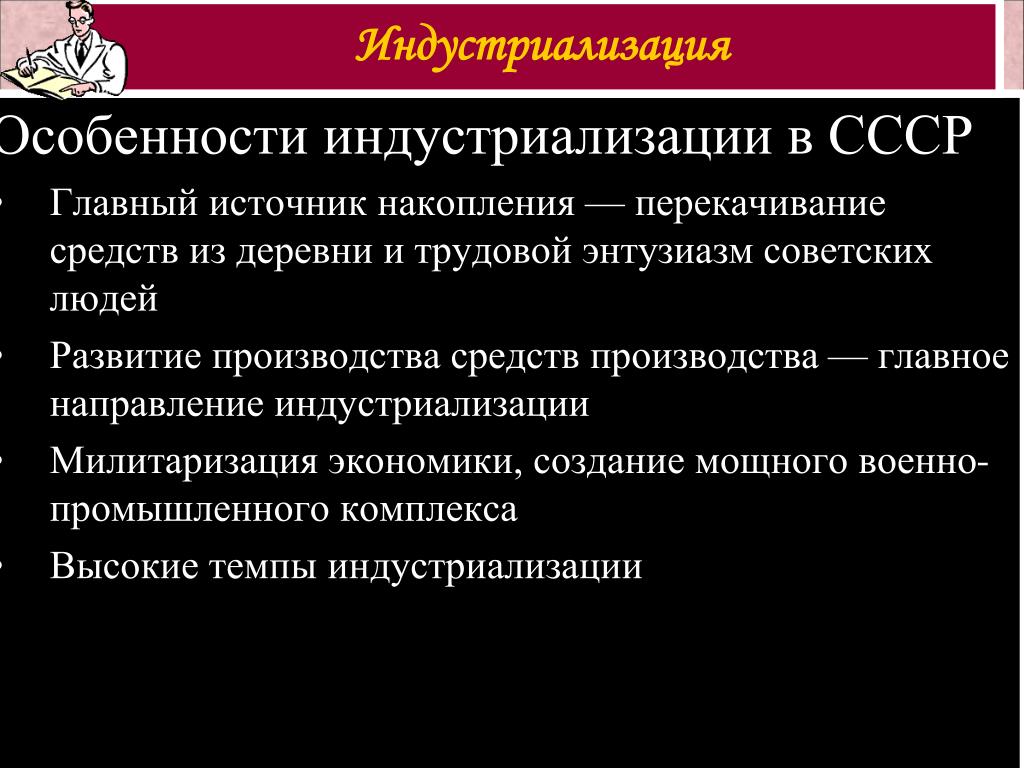

Социалистическая И. осуществляется планомерно. Она обеспечивает создание и развитие материально-технической базы социализма, быстрый рост производительности труда, расширенное социалистическое воспроизводство материальных благ и воспроизводство социалистических общественных отношений. Для социалистической И. в СССР было характерно ускоренное развитие тяжёлой промышленности, особенно производства машин и оборудования. Это объяснялось тем, что Советский Союз в технико-экономическом отношении был отсталой страной. Советское государство находилось в окружении капиталистических государств. Всё это требовало быстрых темпов индустриализации.

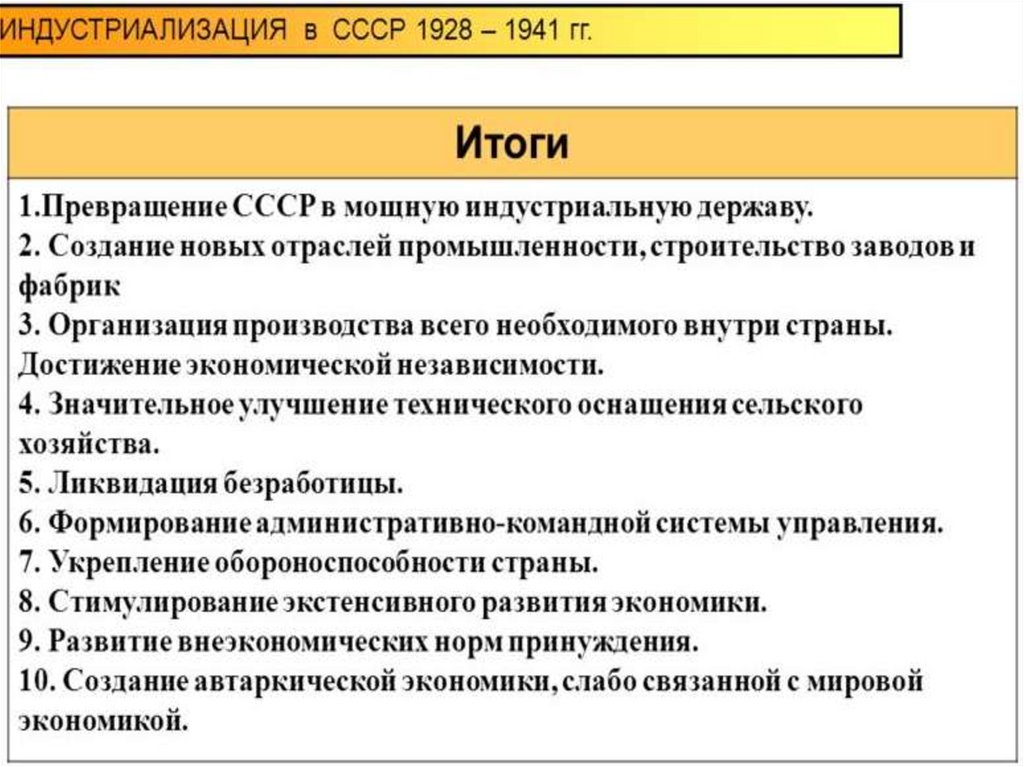

В СССР И. осуществлена за годы довоенных пятилеток; за это время введено в действие 9 тыс. крупных государственных промышленных предприятий, оснащенных передовой техникой. Коренной реконструкции подверглись тысячи других предприятий. Созданы новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная, станкостроительная, авиационная и др. Выросли квалифицированные кадры рабочих, инженеров и техников. Быстро увеличивался выпуск промышленной продукции. В 1940 валовая продукция промышленности СССР возросла по сравнению с 1928 в 6,5 раза, в том числе производство средств производства (группа «А») в 10 раз. Промышленность стала преобладающей отраслью народного хозяйства. В несколько раз увеличился удельный вес машиностроения. В 1937 свыше 80% всей промышленной продукции было получено с новых предприятий. По объёму промышленной продукции СССР в 1937 вышел на 1-е место в Европе и 2-е в мире. Из страны аграрной СССР превратился в индустриальную державу, обладающую мощной промышленностью, независимую от капиталистических стран.

Огромное значение И. имела для укрепления обороноспособности страны. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 советская индустрия доказала своё превосходство над индустрией фашистской Германии. После войны продолжалось дальнейшее индустриальное развитие СССР. В 1971 продукция промышленности СССР увеличилась по сравнению с 1913 в 99 раз, в том числе производство средств производства в 230 раз, производство предметов потребления в 33 раза. По сравнению с 1940 продукция промышленности СССР возросла в 12,8 раза. Производительность труда в промышленности СССР повысилась в 1971 по сравнению с 1913 в 19,6 раза.

И. в СССР проводилась исключительно за счёт внутренних источников накопления, прибылей от национализированных промышленных предприятий, транспорта, внешней и внутренней торговли, банков. Для накопления средств были необходимы строжайшая экономия во всех отраслях производства и потребления и мобилизация ресурсов населения (внутренние займы, политика цен, налоговая система и др. ). Программа КПСС подчёркивает, что «Индустриализация СССР — великий подвиг рабочего класса, всего народа, который не жалел ни сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы вытащить страну из отсталости» (1971, с. 13). С развитием экономики источники средств для И. менялись — возрастала доля средств, поступающих из государственного бюджета, и уменьшалась доля средств населения.

). Программа КПСС подчёркивает, что «Индустриализация СССР — великий подвиг рабочего класса, всего народа, который не жалел ни сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы вытащить страну из отсталости» (1971, с. 13). С развитием экономики источники средств для И. менялись — возрастала доля средств, поступающих из государственного бюджета, и уменьшалась доля средств населения.

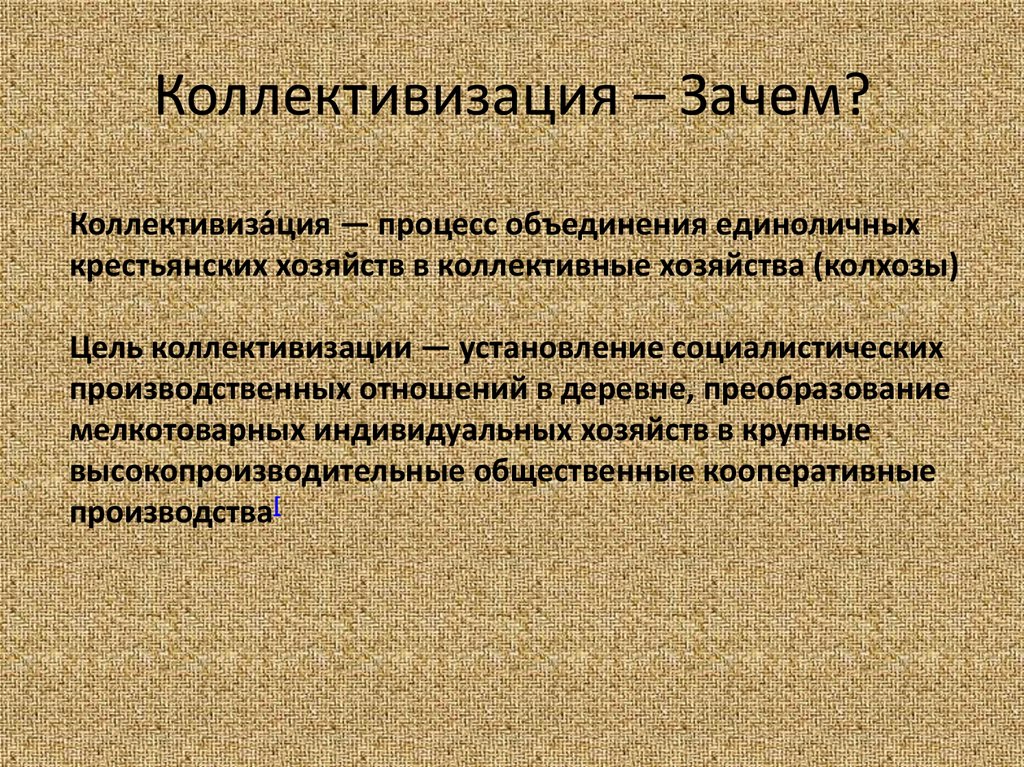

Имея своей целью создание материально-технической базы социализма, социалистическое преобразование общества, непрерывный рост общественного богатства и повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, социалистическая И. сопровождается неуклонным ростом их благосостояния. Социалистическая И. создаёт материальные основы для развития социалистических форм хозяйства, преобразования на базе социализма мелкотоварного производства вообще и сельского хозяйства в особенности, окончательной ликвидации капиталистических элементов, увеличения численности и повышения качественного состава рабочего класса и укрепления союза рабочего класса и крестьянства.

Социалистическая И. создала материальные предпосылки для проведения культурной революции в СССР. И. явилась мощным фактором хозяйственного и культурного подъёма ранее отсталых районов СССР. Она способствовала созданию на окраинах страны современной промышленности, национальных кадров рабочего класса и производственно-технической интеллигенции, ликвидации экономического и культурного неравенства между народами, унаследованного от дореволюционного прошлого. Таким образом, социалистическая И. была одним из важнейших средств осуществления ленинской национальной политики.

На основе тяжёлой индустрии развиваются все отрасли экономики, строятся культурно-просветительские учреждения, жилища, бытовые учреждения, обслуживающие нужды трудящихся. Расширение общественного производства, создаёт условия для подъёма уровня жизни трудящихся, роста их реальных доходов, снижения цен на товары, сокращения рабочего дня и т. д. Успехи в индустриальном развитии играют важнейшую роль в создании материально-технической базы коммунизма.

Из других стран, ставших на путь социализма, только Чехословакия и ГДР имели в прошлом крупную промышленность, которую они развивают дальше на базе более совершенной техники, с учётом необходимости улучшения структуры народного хозяйства и размещения производительных сил. Остальные были отсталыми или среднеразвитыми в экономическом отношении странами. И. в зарубежных социалистических странах проходит в более благоприятных условиях, чем это было в СССР. Существование мировой социалистической системы и международное социалистическое разделение труда дают возможность осуществить специализацию хозяйства отдельных стран на производстве определённых видов продукции, кооперирование производства и развитие других хозяйственных связей. Осуществление принятой в августе 1971 25-й сессией СЭВ Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ будет способствовать дальнейшему всестороннему хозяйственному сближению этих стран. Огромное значение имеют опыт СССР и его бескорыстная помощь другим социалистическим странам. Об успехах индустриального развития социалистических стран и преимуществах социалистической И. над капиталистической можно судить по данным таблицы.

Огромное значение имеют опыт СССР и его бескорыстная помощь другим социалистическим странам. Об успехах индустриального развития социалистических стран и преимуществах социалистической И. над капиталистической можно судить по данным таблицы.

Рост промышленного производства в странах социализма

и в остальных странах (1950 = 100)

—————————————————————————————————————————-

| | | | | В том числе |

| | Весь | Страны | Остальные |————————————————————|

| Годы | мир | социализма | страны | развитые | развивающиеся |

| | | | | капиталистические | страны |

| | | | | страны | |

|—————————————————————————————————————————|

| 1960 | 208 | 354 | 169 | 162 | 233 |

|—————————————————————————————————————————|

| 1971 | 401 | 783 | 299 | 282 | 489 |

—————————————————————————————————————————-

В 1971 объём промышленной продукции социалистических стран был примерно в 14 раз больше, чем на этой же территории в 1937. Продукция капиталистических стран за этот период увеличилась в 4,5 раза. Из общего объёма промышленной продукции мира на долю социалистических стран в 1971 приходилось примерно 39%, развивающихся стран — около 7%, развитых капиталистических стран — примерно 54%. Промышленная продукция социалистических стран в том же году составила примерно 70% промышленной продукции экономически развитых капиталистических стран. Особенно успешно промышленность развивается в странах — членах СЭВ, где среднегодовые темпы прироста промышленной продукции за 1961—70 были в 1,5 раза выше, чем в капиталистических странах.

Продукция капиталистических стран за этот период увеличилась в 4,5 раза. Из общего объёма промышленной продукции мира на долю социалистических стран в 1971 приходилось примерно 39%, развивающихся стран — около 7%, развитых капиталистических стран — примерно 54%. Промышленная продукция социалистических стран в том же году составила примерно 70% промышленной продукции экономически развитых капиталистических стран. Особенно успешно промышленность развивается в странах — членах СЭВ, где среднегодовые темпы прироста промышленной продукции за 1961—70 были в 1,5 раза выше, чем в капиталистических странах.

Дальнейшему индустриальному развитию СССР и др. социалистических стран способствует развёртывание современной научно-технической революции, органическое соединение её с преимуществами социализма.

И. в развивающихся странах направлена на перестройку всех отраслей экономики на основе внедрения промышленных методов производства и современных достижений науки и техники, создание национальной промышленности, обеспечивающей завоевание экономической независимости и преобразование социальной структуры общества. Во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки ещё сохранились докапиталистические отношения, аграрно-сырьевая направленность хозяйства и сильные позиции в нём иностранного капитала. Вследствие многовекового господства колонизаторов уровень экономического развития этих стран ещё низок.

Во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки ещё сохранились докапиталистические отношения, аграрно-сырьевая направленность хозяйства и сильные позиции в нём иностранного капитала. Вследствие многовекового господства колонизаторов уровень экономического развития этих стран ещё низок.

Из отраслей промышленности здесь в большей или меньшей мере представлены добывающая и лёгкая, почти полностью отсутствует производство орудий труда. И. развивающихся стран может быть осуществлена лишь с созданием в них современной промышленности. Направления И., темпы и др. особенности зависят от уровня экономического и культурного развития, объёма природных богатств, состояния трудовых ресурсов, энергетической и транспортной базы, ёмкости рынка, направления и степени развития внешнеэкономических связей этих стран. Важнейшее значение имеют и социальные факторы, в частности экономическая политика правительства, расстановка и соотношение классовых сил.

За годы независимости развивающиеся страны уже вступили в начальный этап И. В ряде стран к власти пришли представители национальной буржуазии, что обусловило капиталистическую направленность осуществляемой в них И. Другие страны избрали некапиталистический путь развития, т. е. взяли курс на строительство в перспективе социалистического общества. Промышленное производство за 1963—70 в развивающихся странах увеличилось на 64%. По масштабам и темпам И. наибольших результатов достигли Египет и Индия, где уже складывается обрабатывающая промышленность, в том числе тяжёлая. В Египте общая сумма капитальных вложений в промышленность (без энергетики) за годы существования республики превысила 1 млрд. египетских фунтов к 1969, промышленность даёт около 1/3 национального дохода. В Индии развитие тяжёлой индустрии концентрируется в области металлургии и машиностроения. Продукция промышленности за 1958—67 возросла на 81%; производство стали в 1970 составило 6,3 млн. т (в 1955 — 1,7 млн. т). Такие страны, как Пакистан, Нигерия, Алжир, Сирия, Гана, Танзания, Шри-Ланка строят пока преимущественно предприятия лёгкой промышленности, хотя сооружаются и отдельные предприятия металлообработки, металлургии, химии и т.

В ряде стран к власти пришли представители национальной буржуазии, что обусловило капиталистическую направленность осуществляемой в них И. Другие страны избрали некапиталистический путь развития, т. е. взяли курс на строительство в перспективе социалистического общества. Промышленное производство за 1963—70 в развивающихся странах увеличилось на 64%. По масштабам и темпам И. наибольших результатов достигли Египет и Индия, где уже складывается обрабатывающая промышленность, в том числе тяжёлая. В Египте общая сумма капитальных вложений в промышленность (без энергетики) за годы существования республики превысила 1 млрд. египетских фунтов к 1969, промышленность даёт около 1/3 национального дохода. В Индии развитие тяжёлой индустрии концентрируется в области металлургии и машиностроения. Продукция промышленности за 1958—67 возросла на 81%; производство стали в 1970 составило 6,3 млн. т (в 1955 — 1,7 млн. т). Такие страны, как Пакистан, Нигерия, Алжир, Сирия, Гана, Танзания, Шри-Ланка строят пока преимущественно предприятия лёгкой промышленности, хотя сооружаются и отдельные предприятия металлообработки, металлургии, химии и т. д. Во многих государствах Азии, Африки и Латинской Америки предпринимаются первые шаги на пути создания современной машинной индустрии.

д. Во многих государствах Азии, Африки и Латинской Америки предпринимаются первые шаги на пути создания современной машинной индустрии.

Серьёзным тормозом И. развивающихся стран является низкий уровень национальных накоплений. Это вынуждает их обращаться к иностранным займам и кредитам, за технической помощью. Империалистические державы, стремясь монополизировать научно-технические достижения, неохотно помещают капитал в индустриальное строительство развивающихся стран. Однако в условиях крепнущего сотрудничества последних с мировой социалистической системой развитые капиталистические страны вынуждены менять тактику, строить в развивающихся странах промышленные предприятия.

Большую и бескорыстную помощь в создании национальной промышленности развивающиеся страны получают от СССР и др. социалистических стран. Среди 714 предприятий и других объектов, строящихся и подлежащих строительству в развивающихся странах при техническом содействии СССР, на начало 1970 были 31 тепловая и гидроэлектростанция, 14 предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, 13 — угольной, 30 — металлургической, 55 — машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

Осуществление И. в развивающихся странах проходит в условиях острой классовой борьбы. Растущий и крепнущий рабочий класс при поддержке всех трудящихся вынужден преодолевать серьёзное противодействие местных феодально-помещичьих кругов, а также буржуазии, особенно той её части, которая тесно связана с иностранными монополиями.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 13, 24, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23; Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии, там же, т. 2; Ленин В. И., Грозящая катастрофа и как с ней бороться, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 34; его же, Очередные задачи Советской власти, там же, т. 36; его же, Набросок плана научно-технических работ, там же; его же, Проект резолюции по докладу об электрификации. [VIII Всероссийский съезд Советов], там же, т. 42; его же, Доклад о замене разверстки натуральным налогом 15 марта. [X съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г.], там же, т. 43; его же, Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным советским учреждениям. Проект, там же; его же, III конгресс Коммунистического Интернационала 22 июня — 12 июля 1921 г., там же, т. 44; его же, О внутренней и внешней политике Республики. Отчет ВЦИК и СНК. [IX Всероссийский съезд Советов 23—28 декабря 1921 г.], там же, его же, Политический отчет Центрального комитета РКП(б) 27 марта. [ХI съезд РКП(б) 27 марта — 2 апреля 1922 г.], там же, т. 45; его же, Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября [1922], там же; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 3, М., 1970; Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917—1957 годы, т. 1—2, М., 1957; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 1—2, М., 1967; Программа КПСС, М., 1971; 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС, М., 1967; К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы ЦК КПСС, М., 1969; Материалы XXIV съезда КПСС, М.

Проект, там же; его же, III конгресс Коммунистического Интернационала 22 июня — 12 июля 1921 г., там же, т. 44; его же, О внутренней и внешней политике Республики. Отчет ВЦИК и СНК. [IX Всероссийский съезд Советов 23—28 декабря 1921 г.], там же, его же, Политический отчет Центрального комитета РКП(б) 27 марта. [ХI съезд РКП(б) 27 марта — 2 апреля 1922 г.], там же, т. 45; его же, Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября [1922], там же; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 3, М., 1970; Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. 1917—1957 годы, т. 1—2, М., 1957; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 1—2, М., 1967; Программа КПСС, М., 1971; 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС, М., 1967; К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы ЦК КПСС, М., 1969; Материалы XXIV съезда КПСС, М. ,1971; Дзержинский Ф. Э., Избр. произв., т. 2, М.. 1957; Киров С. М., Избр. статьи и речи, М., 1957; Куйбышев В. В., Избр. произв., М., 1958; Орджоникидзе Г. К., Избр. статьи и речи 1918—1937, М., 1945; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, М.—Л., 1933; Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, М., 1939; Локшин Э. Ю., Очерк истории промышленности СССР (1917—1940), М., 1956; Бровер И., Очерки развития тяжелой промышленности СССР, А.-А., 1954; Маевский И. В., Тяжелая промышленность СССР в первые годы социалистической индустриализации (1926—1929), М., 1959; Горбунов Э. П., Социалистическая индустриализация СССР и ее буржуазные критики, М., 1962; Индустриализация СССР. 1933—1937. Документы и материалы, М., 1971; Социалистическая индустриализация стран народной демократии. М., 1960; Санакоев Ш. П., Мировая система социализма, М., 1968; Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ, М.

,1971; Дзержинский Ф. Э., Избр. произв., т. 2, М.. 1957; Киров С. М., Избр. статьи и речи, М., 1957; Куйбышев В. В., Избр. произв., М., 1958; Орджоникидзе Г. К., Избр. статьи и речи 1918—1937, М., 1945; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, М.—Л., 1933; Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, М., 1939; Локшин Э. Ю., Очерк истории промышленности СССР (1917—1940), М., 1956; Бровер И., Очерки развития тяжелой промышленности СССР, А.-А., 1954; Маевский И. В., Тяжелая промышленность СССР в первые годы социалистической индустриализации (1926—1929), М., 1959; Горбунов Э. П., Социалистическая индустриализация СССР и ее буржуазные критики, М., 1962; Индустриализация СССР. 1933—1937. Документы и материалы, М., 1971; Социалистическая индустриализация стран народной демократии. М., 1960; Санакоев Ш. П., Мировая система социализма, М., 1968; Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ, М. , 1971; Проблемы сотрудничества социалистических и развивающихся стран. Экономические отношения, [М.], 1966; Рымалов В. В., СССР и экономически слаборазвитые страны, М., 1963.

, 1971; Проблемы сотрудничества социалистических и развивающихся стран. Экономические отношения, [М.], 1966; Рымалов В. В., СССР и экономически слаборазвитые страны, М., 1963.

А. М. Подколзин.

Индустриализация

ряду причин.Во-первых, к 1925 г. завершился восстановительный период. Советская экономика по основным показателям вышла на довоенный уровень. Для того чтобы обеспечить рост промышленного производства, следовало не столько переоснащать действующие заводы, сколько строить новые современные предприятия.

Во-вторых, более рационально предстояло решить проблемы размещения экономического потенциала страны. В Центрально — промышленном районе, занимавшем всего 3% территорий России, было сосредоточено 30% промышленного производства и 40% рабочего класса. Страна по-прежнему оставалась аграрной, крестьянской. Деревня была перенаселена. В городах росла безработица, что усиливало социальную напряженность.

В-третьих, стимулом для форсирования индустриализации стала экономическая и политическая изоляция страны на международной арене

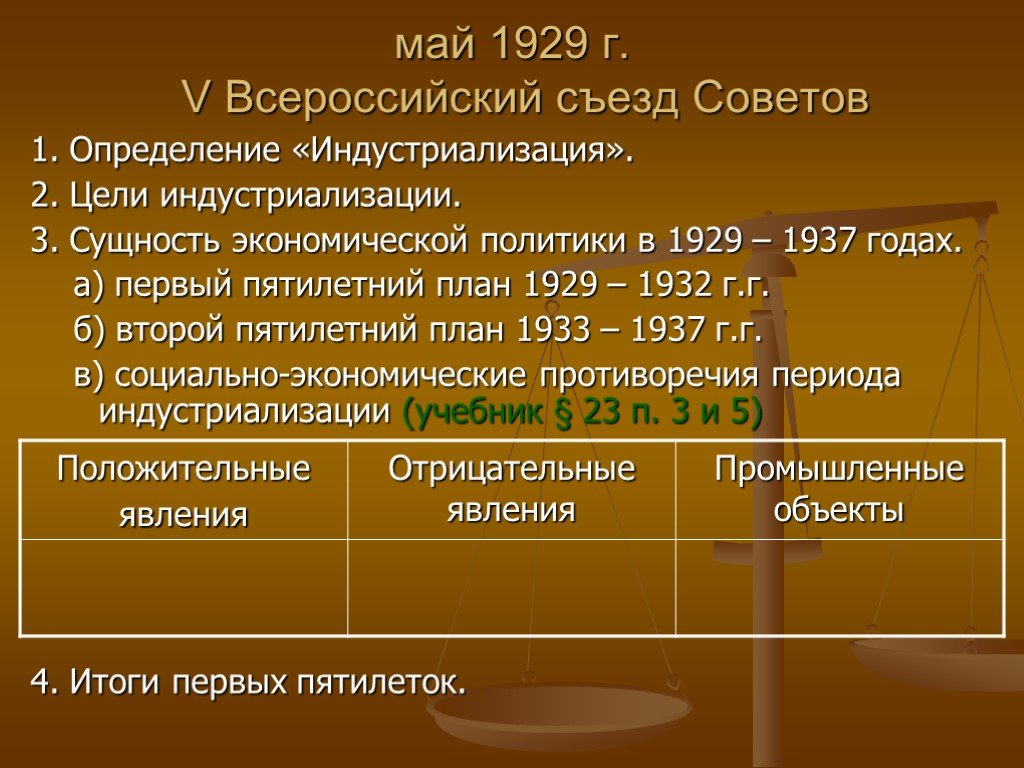

Решение о начале индустриализации было принято на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. Собственно об индустриализации на съезде говорилось лишь в общих чертах. Здесь была сформулирована главная задача индустриализации: обеспечить экономическую самостоятельность СССР, превратить его из страны, ввозящей оборудование и машины, в страну, производящую их. Вопросы темпов, источников и методов ее проведения на съезде не рассматривались. Уже после съезда по этим вопросам разгорелись жаркие споры. Обозначились две точки зрения: левые во главе с Л.Д. Троцким требовали проведения «сверхиндустриализации» за счет крестьянства, а правые по главе с Н. И. Бухариным выступали за более мягкие преобразования и развитие рыночной экономики.

И. Бухариным выступали за более мягкие преобразования и развитие рыночной экономики.

Источники проведения индустриализации были названы на апрельском (1926 г.) Пленуме ЦК ВКП(б): доходы от государственных предприятий, внутренние займы у населения, строжайшая экономия и бережливость на производстве, социалистическое соревнование. Сторонники «сверхиндустриализации» были подвергнуты жесткой критике со стороны сталинского руководства.

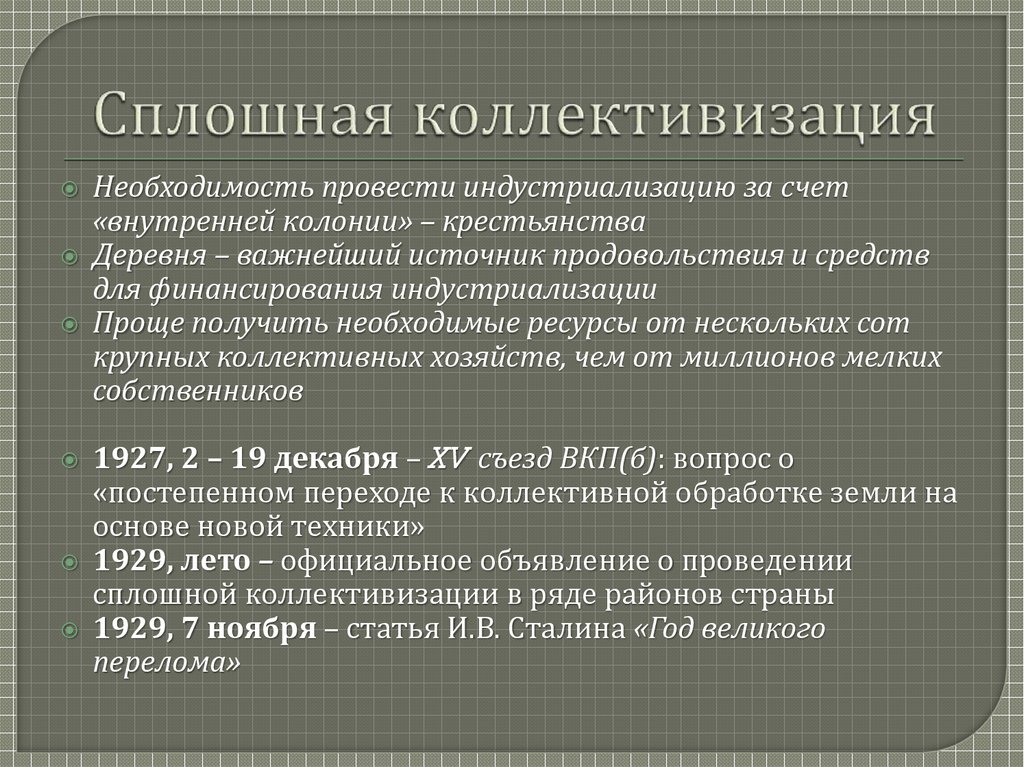

Решение столь сложной задачи было невозможно без перехода к долгосрочному планированию. В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял директивы по составлению первого пятилетнего плана. В решениях съезда подчеркивалась необходимость сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства, соблюдения пропорциональности между накоплением и потреблением.

По предложению Г.М. Кржижановского (председатель Госплана) разрабатывалось два варианта пятилетнего плана — отправной (минимальный) и оптимальный.

Уже с 1929 года руководство страны начинает призывать к форсированию темпов индустриализации. Сталин выдвигает лозунг «Пятилетку — в четыре года!» Плановые задания пересматриваются в сторону увеличения. Страна была обязана выпускать вдвое больше, чем планировалось вначале, цветных и черных металлов, чугуна, автомобилей, сельскохозяйственных машин и др. В ряде отраслей (угле- и нефтедобыча) темпы прироста были еще выше. Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) в 1929 г. утверждает новые контрольные цифры пятилетки. Берется курс на «большой скачок». Отчасти это было связано с желанием значительной части рабочих покончить с острыми социально-экономическими проблемами и обеспечить победу социализма в СССР революционными методами «красногвардейской атаки». Следует напомнить, что к концу 1920-х годов на производство пришло то поколение, которое выросло в годы революции и гражданской войны. Революционные методы и риторика были ему близки и понятны. Свою роль сыграло убеждение большевиков, что в экономике можно действовать так же, как и в политике, — организовать и вдохновить массы высокими идеями и бросить их в решительный бой за осуществление светлых идеалов, а действие объективных экономических законов можно не учитывать.

Сталин выдвигает лозунг «Пятилетку — в четыре года!» Плановые задания пересматриваются в сторону увеличения. Страна была обязана выпускать вдвое больше, чем планировалось вначале, цветных и черных металлов, чугуна, автомобилей, сельскохозяйственных машин и др. В ряде отраслей (угле- и нефтедобыча) темпы прироста были еще выше. Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) в 1929 г. утверждает новые контрольные цифры пятилетки. Берется курс на «большой скачок». Отчасти это было связано с желанием значительной части рабочих покончить с острыми социально-экономическими проблемами и обеспечить победу социализма в СССР революционными методами «красногвардейской атаки». Следует напомнить, что к концу 1920-х годов на производство пришло то поколение, которое выросло в годы революции и гражданской войны. Революционные методы и риторика были ему близки и понятны. Свою роль сыграло убеждение большевиков, что в экономике можно действовать так же, как и в политике, — организовать и вдохновить массы высокими идеями и бросить их в решительный бой за осуществление светлых идеалов, а действие объективных экономических законов можно не учитывать.

Говоря о причинах завышения плановых заданий первой пятилетки, следует иметь в виду и внешнеполитические аспекты. В конце 1920-х годов страны капиталистического мира после стабилизации испытывают тяжелейший кризис. В советском руководстве вновь появляются надежды на мировую революцию и приближающийся крах буржуазного мира. В этих условиях, считали в Кремле, нужен индустриальный рывок. И.В. Сталин говорил, что в этих условиях «…задержать темпы — значит отстать… Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собой реальной основы. Конечно, грамотные специалисты говорили о нереальности «большого скачка», но их обвиняли в саботаже и вредительстве. Именно поэтому с этого времени начинается наступление на «буржуазных специалистов». В 1928 г. проводится судебный процесс по так называемому «Шахтинскому делу», организованному накануне принятия пятилетнего плана, смысл которого заключался в том, чтобы показать инженерно-техническим работникам недопустимость скептицизма в отношении цифр пятилетки. В 1928-1929 гг. была развернута широкая кампания против «буржуазных специалистов». Под предлогом принадлежности к «чуждым классам» их отстраняли от занимаемых должностей или даже лишали гражданских прав и репрессировали. Одновременно с этим проходило создание «новой технической интеллигенции» из рабочих и крестьян. Не имея достаточного опыта и знаний, эти инженерно-технические работники поддерживали радикальные перемены, вызванные индустриализацией, так как они получали от них наибольшую выгоду.

В 1928-1929 гг. была развернута широкая кампания против «буржуазных специалистов». Под предлогом принадлежности к «чуждым классам» их отстраняли от занимаемых должностей или даже лишали гражданских прав и репрессировали. Одновременно с этим проходило создание «новой технической интеллигенции» из рабочих и крестьян. Не имея достаточного опыта и знаний, эти инженерно-технические работники поддерживали радикальные перемены, вызванные индустриализацией, так как они получали от них наибольшую выгоду.

Страну буквально охватила промышленная лихорадка. Строились производственные гиганты, возникали города (например Комсомольск-на-Амуре). На востоке страны выросла новая угольно-металлургическая база — Урало-Кузбасс с главными центрами в Магнитогорске и Кузнецке. Появились целые отрасли, каких не было в дореволюционной России: авиационная, тракторная, электротехническая, химическая промышленность и др. СССР действительно превращался в страну, не только ввозящую, но и производящую оборудование.

И все же проведение индустриализации выявило ряд проблем. Во-первых, стало очевидным, что за счет планируемых источников осуществить широкое промышленное строительство невозможно. В начале 1930-х годов темпы развития промышленности начинают падать: в 1933 г. они составили 5% против 23,7% в 1928-1929 гг. Нехватка средств привела к «замораживанию» почти четверти строящихся предприятий. Не хватало стройматериалов, транспорт не справлялся с возросшим объемом перевозок. Социалистические предприятия из-за устаревшего оборудования и плохой организации труда давали небольшую прибыль. Жизненный уровень населения был невысок, поэтому внутренние займы были не столь эффективны. Отстранение «буржуазных специалистов» на производстве, низкий уровень «новой» интеллигенции, постоянное расширение рабочего класса за счет малоквалифицированной крестьянской молодежи не позволяли повышать производительность труда и снижать себестоимость продукции. Средств катастрофически не хватало.

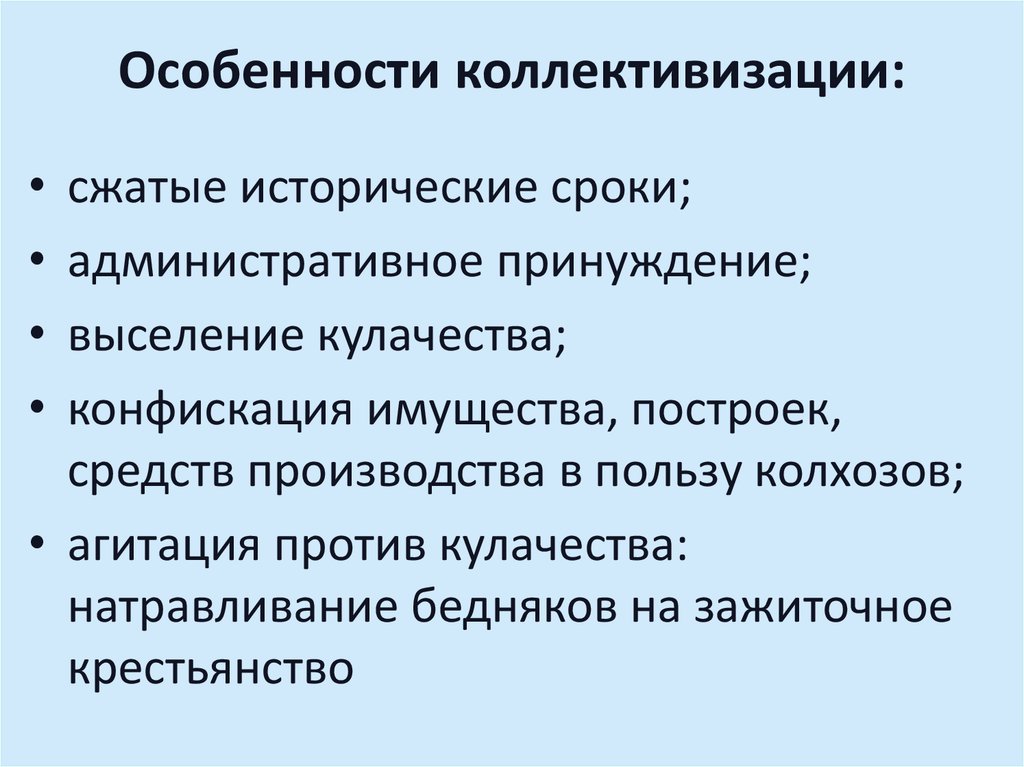

Часть партийных руководителей (Л.Б. Троцкий) считала, что проводить индустриализацию следует за счет крестьянства. Хотя в 1927 г. троцкизм был идейно и организационно разгромлен, но все же эта точка зрения сохранилась. Более того, ее стал придерживаться и сам И.В. Сталин. В 1928 г. он санкционирует наступление на крестьян, требует изъятия у них хлеба, а чтобы легче это сделать — загнать их в колхозы, т.е. провести в сжатые сроки коллективизацию сельского хозяйства.

Принятию этого решения способствовало также изменение международной обстановки. В условиях «великого кризиса» страны Запада стали наперебой предлагать СССР на выгодных условиях закупать у них оборудование. Широкомасштабный импорт оборудования не был предусмотрен пятилетним планом, но упускать удобного момента руководство страны не хотело. В 1931 г. советские закупки составили треть мирового экспорта машин и оборудования, а в 1932 г. — половину. Средства для приобретения техники государство получало от продажи хлеба.

В поисках средств государство идет на крайние меры. В 1927 г. отменяется «сухой закон» и начинается широкая продажа спиртного. Источником получения валюты для приобретения оборудования становится, увы, продажа за границу художественных ценностей из крупнейших музеев СССР (Эрмитажа, Кремля, Третьяковской галереи и др.) В это время из СССР были вывезены творения величайших художников и ювелиров, редчайшие коллекции старинных рукописей, книг и оружия.

Нехватка средств усугублялась

Оборудование простаивало, портилось. Высок был процент брака: на отдельных предприятиях Москвы он доходил до 65%. Не случайно, поэтому во второй пятилетке появляется лозунг «Кадры, овладевшие техникой, решают все!».

Оборудование простаивало, портилось. Высок был процент брака: на отдельных предприятиях Москвы он доходил до 65%. Не случайно, поэтому во второй пятилетке появляется лозунг «Кадры, овладевшие техникой, решают все!».Перекачка средств на создание тяжелой промышленности привела к появлению серьезных диспропорций в народном хозяйстве: почти не развивалась легкая промышленность и деградировало сельское хозяйство. Кроме того, в самой тяжелой промышленности преобладали предприятия, связанные с военным производством. Это ориентировало экономику не на удовлетворение потребностей человека, а на производство ради производства и в конечном счете не способствовало росту жизненного уровня советских людей.

Промышленное освоение новых районов требовало не только больших капиталовложений, но и увеличения трудовых ресурсов. В годы индустриализации эту проблему решали за счет нескольких способов. Во-первых, путем комсомольских и молодежных призывов добровольцев на стройки пятилеток; во-вторых, с помощью надбавок к заработной плате и предоставления различных льгот лицам, работающим в трудных условиях; в-третьих, для решения этой задачи широко использовался принудительный труд заключенных и спецпереселенцев.

Интенсивное промышленное строительство обусловило резкое увеличение городского населения. Численность рабочего класса за годы первых пятилеток увеличилась с 9 до 24 млн человек. А это в свою очередь обострило продовольственную проблему в городах и привело в 1929 г. к введению карточной системы. Острейшей становится и жилищная проблема.

В первую пятилетку резко усиливается централизованное планирование и происходит переход к административным методам хозяйственного руководства. Это объясняется тем, что масштабность задач и крайняя лимитированность материальных и финансовых средств заставляли считать каждую копейку, каждый станок. Чтобы сосредоточить максимум сил и средств, жестко регламентируются задания, ресурсы и формы оплаты труда. В результате за годы первых пятилеток более чем в 3 раза увеличилась численность управленческого аппарата, что создавало базу для утверждения в стране командно-административной системы.

Хотя было объявлено о завершении первой пятилетки в 4 года и 3 месяца, ее основные задания выполнены не были. Второй пятилетний план (1933 — 1937 гг.) был утвержден на XVII съезде ВКП(б) в начале 1934 г. В нем сохранилась тенденция на приоритетное развитие тяжелой промышленности. Главная экономическая задача определялась как завершение реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники. Учитывая неудачу первой пятилетки, руководство страны решило отказаться от необоснованно высоких темпов роста. Планы второй пятилетки выглядели более реалистичными и умеренными. Темпы среднегодового прироста снижались по сравнению с первой пятилеткой с 30 до 16,5%. Более высокими темпами предполагалось развитие легкой промышленности, капиталовложения в нее увеличивались в несколько раз.

Второй пятилетний план (1933 — 1937 гг.) был утвержден на XVII съезде ВКП(б) в начале 1934 г. В нем сохранилась тенденция на приоритетное развитие тяжелой промышленности. Главная экономическая задача определялась как завершение реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники. Учитывая неудачу первой пятилетки, руководство страны решило отказаться от необоснованно высоких темпов роста. Планы второй пятилетки выглядели более реалистичными и умеренными. Темпы среднегодового прироста снижались по сравнению с первой пятилеткой с 30 до 16,5%. Более высокими темпами предполагалось развитие легкой промышленности, капиталовложения в нее увеличивались в несколько раз.

В целях повышения производительности труда было решено оживить материальное стимулирование. И.В. Сталин объявляет «войну уравниловке». Вводится оплата в зависимости от условий труда, выработки и разряда рабочего. Неравенство в доходах становится социалистической добродетелью.

Моральные стимулы тесно переплетаются с материальными. В условиях карточной системы (была отменена в 1935 г.) денежное вознаграждение почти ничего не значило, но впоследствии передовикам производства оплачивали на порядок выше. Они получали возможность продвинуться на работе, квартиры вне очереди, особые пайки, путевки в санатории и дома отдыха и т.п. Большую роль в повышении производительности труда сыграло стахановское движение. В отличие от ударничества первой пятилетки, где упор делался на коллективные формы труда, стахановское движение пропагандировалось как движение новаторов производства, достигающих успехов за счет освоения техники и улучшения организации труда. Начало ему положил рекорд шахтера Алексея Стаханова, который 1 сентября 1935 г. за смену выполнил 14 дневных норм. Успехи Стаханова получили широкую известность и при поддержке партийных органов распространились на все отрасли хозяйства. На каждом предприятии появились свои стахановцы. Общество охватывает трудовой энтузиазм. Буквально национальными героями стали наряду с А.

В условиях карточной системы (была отменена в 1935 г.) денежное вознаграждение почти ничего не значило, но впоследствии передовикам производства оплачивали на порядок выше. Они получали возможность продвинуться на работе, квартиры вне очереди, особые пайки, путевки в санатории и дома отдыха и т.п. Большую роль в повышении производительности труда сыграло стахановское движение. В отличие от ударничества первой пятилетки, где упор делался на коллективные формы труда, стахановское движение пропагандировалось как движение новаторов производства, достигающих успехов за счет освоения техники и улучшения организации труда. Начало ему положил рекорд шахтера Алексея Стаханова, который 1 сентября 1935 г. за смену выполнил 14 дневных норм. Успехи Стаханова получили широкую известность и при поддержке партийных органов распространились на все отрасли хозяйства. На каждом предприятии появились свои стахановцы. Общество охватывает трудовой энтузиазм. Буквально национальными героями стали наряду с А. Стахановым шахтер Н. Зотов, кузнец А. Бусыгин, машинист А. Кривонос, текстильщицы сестры Виноградовы и др. Их портреты печатали во всех газетах, о них рассказывали по радио, в качестве почетных гостей их приглашали на различные съезды и конференции, просили поделиться опытом. Зачастую рекорды стахановцев были «дутыми», подготовленными всем трудовым коллективом. «Рекордомания» вела к нарушению производственного процесса, дезорганизовывала его. Но достижения стахановцев важны были как пример самоотверженного труда, как образец для подражания. На многих предприятиях выдвигались встречные планы, более высокие по сравнению с установленными.

Стахановым шахтер Н. Зотов, кузнец А. Бусыгин, машинист А. Кривонос, текстильщицы сестры Виноградовы и др. Их портреты печатали во всех газетах, о них рассказывали по радио, в качестве почетных гостей их приглашали на различные съезды и конференции, просили поделиться опытом. Зачастую рекорды стахановцев были «дутыми», подготовленными всем трудовым коллективом. «Рекордомания» вела к нарушению производственного процесса, дезорганизовывала его. Но достижения стахановцев важны были как пример самоотверженного труда, как образец для подражания. На многих предприятиях выдвигались встречные планы, более высокие по сравнению с установленными.

Как отмечалось выше, лозунгом второй пятилетки стал призыв

Определение и значение индустриализации — Merriam-Webster

ин·дус·три·аль·и·за·ция in-ˌdə-strē-ə-lə-zā-shən

: акт или процесс индустриализации : широкое развитие отраслей промышленности в регионе, стране, культуре и т. д.

д.

Индустриализация и современная борьба с насекомыми улучшили качество жизни во всем мире, но они также добавили около 100 000 химических соединений, которые, как опасаются некоторые ученые, могут повлиять на здоровье людей и диких животных. Hannah Fairfield

Инвесторы пришли к убеждению, что растущий мировой спрос на энергию, индустриализация Китая и Индии и нехватка свободных производственных мощностей будут способствовать постоянному росту цен на нефть. А. Гэри Шиллинг

Телевидение, как индустриализация и демократия, не спеша пришло в Италию, в 1954 году, через несколько лет после того, как оно появилось в США. Александр Стилл

История слов

Первое известное использование

1892, в значении, определенном выше

Путешественник во времени

Первое известное использование индустриализации было

в 1892 г.

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи Рядом с

индустриализацияпромышленник

индустриализация

индустриализировать

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Индустриализация».

Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/industrialization. Доступ 3 декабря 2022 года.Копия цитирования

Подробнее от Merriam-Webster на

ИндустриализацииNglish: Перевод Индустриализации для носителей испанского языка

Английский: перевод Промышленности для арабских носителей 9000

. Самый большой словарь Америки и тысячи других определений и расширенный поиск без рекламы!

Самый большой словарь Америки и тысячи других определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster без сокращений

ощутимый

См. Определения и примеры »

Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!

Сложные слова, которые вы должны знать

- Часто используется для описания «хода времени», что означает неумолимый ?

- Непредсказуемый Быстрый

- Неумолимый Медленный

Вы знаете, как это выглядит… но как это называется?

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

Ежедневное задание для любителей кроссвордов.

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

Индустриализация — определение, революция, сельское хозяйство, примеры

Индустриализация относится к преобразованию экономики, основанной на ручном труде, в индустриальное общество, основанное на машинном труде.

Он предполагает планомерную смену аграрной экономической системы на сложный механизированный процесс массового производства. Постепенное внедрение машинных методов производства создает возможности для трудоустройства, повышает производительность, ускоряет экономический рост и повышает уровень жизни.

В ходе промышленной революции возникает множество отраслей обрабатывающей промышленности, начиная от текстиля и заканчивая металлами и технологиями и энергетикой. Однако производство товаров и услуг приводит к сокращению числа ремесленников. В отличие от экономики, основанной на ресурсах, индустриальная экономика включает в себя массовое производство, эффективное разделение труда и сборочные конвейеры. Это, таким образом, ведет к урбанизации и повышению индивидуальных доходов.

Содержание

- Индустриализация Определение

- Understanding Industrialization

- History Of Industrialization

- Industrial Revolution

- Industrialization Examples

- Example #1

- Example #2

- Industrialization Of Agriculture

- Frequently Asked Questions (FAQs)

- Recommended Articles

Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Индустриализация (wallstreetmojo.com)

- Индустриализация — это преобразование общества из экономики, управляемой вручную, в промышленную структуру, управляемую машинами. Это поощряет массовое производство через сборочные линии, что приводит к экономическому росту.

- Он преодолевает финансовые препятствия в аграрном обществе за счет технологических инноваций, перехода от сельской к промышленной рабочей силе и инвестиций в механизированные производственные процессы.

- Первая промышленная революция произошла в Западной Европе и Северной Америке с середины 18 по начало 19 века, а вторая произошла в 19 и 20 веках.

- Эффекты индустриализации включают производительность, экономическое развитие, рост занятости, урбанизацию, создание богатства, повышение уровня жизни и т. д.

Понимание индустриализации

Индустриализация направлена на экономический рост товаров и услуг в экономике в течение определенного периода времени. Читать далее вопросы в аграрном обществе за счет сведения к минимуму зависимости от факторов, не зависящих от человека. Технологический прогресс, переход от сельского к промышленному труду и инвестиции в механизированные производственные процессы способствуют социальным, культурным и экономическим изменениям.

Читать далее вопросы в аграрном обществе за счет сведения к минимуму зависимости от факторов, не зависящих от человека. Технологический прогресс, переход от сельского к промышленному труду и инвестиции в механизированные производственные процессы способствуют социальным, культурным и экономическим изменениям.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Industrialization (wallstreetmojo.com)

Массовое производство происходит при крупномасштабном внедрении таких материалов, как сталь и железо, источников энергии, таких как пар, уголь, электричество и машины. Улучшенные транспортные системы и методы связи также способствуют экономической трансформации. Однако иногда это может приводить к усилению загрязнения и эксплуатации труда.

История индустриализации

Все началось в Великобритании в 1730-х годах, когда страна поощряла фабричные системы и механизировала процессы массового производства. Однако его происхождение восходит к задолго до того, как фабричная система стала полностью работоспособной.

Однако его происхождение восходит к задолго до того, как фабричная система стала полностью работоспособной.

Сельское хозяйство и животноводство были основными источниками дохода в древние времена. В 18 веке шотландский изобретатель Джеймс Уатт изобрел паровой двигатель, который произвел революцию в социальной структуре ручного труда. Паровой двигатель преобразовывал энергию пара в энергию и способствовал бесперебойной работе машин, тем самым способствуя производственным операциям. Паровой двигатель также способствовал бесперебойной работе поездов и пароходов, что облегчило региональную и международную торговлюМеждународная торговляМеждународная торговля относится к торговле или обмену товарами и/или услугами через международные границы. читать далее.

В результате ремесленники, проектировавшие и разрабатывавшие посуду и оборудование, потеряли работу, а их место заняли автоматы. Ремесленные мастерские постепенно исчезли, уступив место различным фабрикам и производствам. По мере того как фабрики появлялись по всему миру, у ремесленников не было иного выбора, кроме как переезжать в большие города в поисках работы. Но из-за требований к работе владельцы фабрик начали эксплуатировать рабочих, заставляя их работать дольше за меньшую заработную плату. Это было одним из неблагоприятных последствий индустриализации.

По мере того как фабрики появлялись по всему миру, у ремесленников не было иного выбора, кроме как переезжать в большие города в поисках работы. Но из-за требований к работе владельцы фабрик начали эксплуатировать рабочих, заставляя их работать дольше за меньшую заработную плату. Это было одним из неблагоприятных последствий индустриализации.

Владельцы фабрик имели полный контроль над своим бизнесом, поскольку государство не вмешивалось в рыночную экономику. Рыночная экономика (ME) относится к форме экономической системы, в которой предприятия и потребители управляют экономикой с минимальным вмешательством государства. Другими словами, законы спроса и предложения определяют цену и количество товаров, произведенных в экономике. Подробнее. Он положил начало свободному рынку. Свободный рынок. Свободный рынок — это экономическая система, свободная от государственного вмешательства и контролируемая частными предприятиями. Читать далее капитализм, при котором владельцы бизнеса могут делать все, что им заблагорассудится, не подчиняясь высшим властям.

Промышленная революция

Промышленная революция началась в середине 18-начале 19 века в Западной Европе и Северной Америке. Переход от фермерской экономики к промышленной системе стал очевиден в Великобритании в 1760 году и продолжался до 1840 года. Именно тогда английский экономист Арнольд Тойнби впервые ввел этот термин. Революция индустриализации постепенно распространилась на другие страны, включая Соединенные Штаты, пока не закончилась в 1880-х годах.

Этот экономический переворот привел к благоприятным изменениям на рынке, когда роботы взяли верх над человеческими способностями. Это сделало производственные процессы более эффективными и быстрыми. Промышленность начала массовое производство личных и коммерческих товаров с появлением текстиля и металлов. По мере расширения производства появлялись новые отрасли, такие как транспорт и связь.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Industrialization (wallstreetmojo.com)

Такие события, как после Гражданской войны, Великая депрессия и Вторая мировая война, были в первую очередь ответственны за индустриализацию в Соединенных Штатах. В стране было достаточно природных ресурсов, которые были преобразованы в энергию для увеличения ее экономического производства. Например, нация использовала свои текущие реки для производства электроэнергии, огромные ресурсы древесины для строительства домов, мебели и фабрик, а также запасы железа и стали для разработки передового оборудования.

Это преобразование, ведущее к надлежащему использованию имеющихся ресурсов для массового производства, указывает на революцию индустриализации в Америке. Впоследствии это привело к экономическому развитию, специализации труда, урбанизации, финансовому благополучию и созданию богатства.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Industrialization (wallstreetmojo.com)

Улучшение производства металлов, химикатов, электричества и автомобилей вызвало вторую промышленную революцию в 19-м и 20-м веках. На этом этапе основное внимание уделялось сборочным линиям и экономии за счет масштаба. читать дальше и использовать энергию пара и воды для ускорения массового производства. Индустриализация все еще происходит в странах с развивающейся экономикой, особенно в Азии и Африке.

Примеры индустриализации

Давайте рассмотрим следующие примеры индустриализации , чтобы лучше понять концепцию:

Пример №1

У Карла был сад на его жилом участке, который занимал большую площадь. Напротив его собственности находился торговый комплекс, где посетители с трудом могли найти парковку для своих автомобилей. Осознав ситуацию, он нашел выгодный способ использовать эту часть своего имущества.

Осознав ситуацию, он нашел выгодный способ использовать эту часть своего имущества.

Карл снес сад, чтобы построить парковку, что решило проблему с парковкой и позволило ему зарабатывать деньги. Так работает концепция индустриализации. Обеспечивая экономический прогресс нации, он игнорирует такие факторы, как разрушение окружающей среды.

Пример #2

В то время как первая промышленная революция была отмечена изобретением и использованием парового двигателя, последующие революции ознаменовались появлением науки и техники в массовом производстве. Четвертая революция индустриализации уже началась, чтобы преобразовать человеческое общество с помощью новых форм технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT). В отличие от взаимодействия человека и машины, эти технологии сделают связь между подключенными устройствами более разумной и быстрой для выполнения любой задачи.

Индустриализация сельского хозяйства

Индустриализация сельского хозяйства заложила основу для промышленной революции, которая продолжает по-разному влиять на общество. В начале 1900-х годов сельское хозяйство обеспечивало существование более половины населения Соединенных Штатов. Фермеры были частью сельской цивилизации. У них были фермы, которые выращивали разные культуры и разнообразные виды животных. В результате они могли зарабатывать на жизнь из любых доступных ресурсов.

В начале 1900-х годов сельское хозяйство обеспечивало существование более половины населения Соединенных Штатов. Фермеры были частью сельской цивилизации. У них были фермы, которые выращивали разные культуры и разнообразные виды животных. В результате они могли зарабатывать на жизнь из любых доступных ресурсов.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Industrialization (wallstreetmojo.com)

Люди и животные внесли свой вклад в сельскохозяйственную деятельность. Несмотря на низкую производительность, у людей были более низкие ожидания. Этот цикл продолжался до тех пор, пока не происходили технологические прорывы. В результате квалифицированные фермеры приобрели специальные навыки, что сделало сельское хозяйство наиболее эффективным занятием в мире.

Фермеры начали выполнять специализированные задачи, основанные на их знаниях и способностях, что способствовало производству продуктов питания. Например, селекционное разведение позволило разделить животных на основе активности и результатов. Используя технику, эта специализированная группа фермеров повысила эффективность сельскохозяйственного процесса, от посева семян до кормления животных.

Например, селекционное разведение позволило разделить животных на основе активности и результатов. Используя технику, эта специализированная группа фермеров повысила эффективность сельскохозяйственного процесса, от посева семян до кормления животных.

Внедрение химических удобрений и пестицидов в начале 1900-х годов стало поворотным моментом в индустриализации сельского хозяйства, особенно растениеводства.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое индустриализация?

Индустриализация – это переход от экономики, управляемой вручную, к экономике, управляемой машинами. Это влечет за собой постепенный переход от сельскохозяйственной системы к системе массового производства, что способствует социальным, культурным и экономическим изменениям.

Когда началась индустриализация?

первая промышленная революция продолжалась с середины 18 до начала 19 векаХХ века в Западной Европе и Северной Америке.