1905–1917. (Ближайшие задачи нынешней революции)

Франко-прусской войной 1870-1871 гг. закончился бурный период образования европейских национальных государств [1]. Началась эпоха политического застоя. В недрах капиталистических обществ накопились антагонизмы, не имеющие себе равных в истории; но ни один из них не обозначился в резкой форме. Великое искусство правящих классов заключалось в том, что они сглаживали противоречия, замазывали все щели и отодвигали в будущее решение всех великих вопросов. Поссибилизм [2], приспособление к обстоятельствам, сделался могущественной традицией. В такой обстановке складывалась психология двух поколений. Революция считалась устаревшим методом политического «варварства», целиком принадлежащим прошлому. Революционеры казались фантазерами и пережитками миновавших политических форм.

Русско-японская война и русская революция 1905 г. нанесли сильный удар предрассудкам поссибилизма. Эти события отозвались во всем мире. В Австрии русская революция тотчас же привела к завоеванию всеобщего избирательного права. В Германии дрогнул политический консерватизм социал-демократии, и на своем иенском съезде [3] партия «в принципе» приняла генеральную забастовку. Во Франции поднял голову революционный синдикализм, как противовес к глубоко оппортунистическому и безыдейному французскому парламентаризму. В Англии образовалась рабочая партия [4]. Но до открытого конфликта между пролетариатом и государством в Европе дело не дошло. В то время как на азиатском Востоке, в Персии, Турции и Китае, русские события нашли могучий отклик и прямо повели к государственным переворотам, в Европе они произвели только психологическую встряску, после которой все осталось по-старому. Русская революция была задушена соединенными силами царизма и европейской капиталистической реакции. Ее крушение повсюду оживило дух оппортунизма. Время между 1907 и 1914 гг. было в рабочем движении временем самого узкого консерватизма и самой мелочной борьбы. Но история приготовила для революционеров блестящий реванш.

В Германии дрогнул политический консерватизм социал-демократии, и на своем иенском съезде [3] партия «в принципе» приняла генеральную забастовку. Во Франции поднял голову революционный синдикализм, как противовес к глубоко оппортунистическому и безыдейному французскому парламентаризму. В Англии образовалась рабочая партия [4]. Но до открытого конфликта между пролетариатом и государством в Европе дело не дошло. В то время как на азиатском Востоке, в Персии, Турции и Китае, русские события нашли могучий отклик и прямо повели к государственным переворотам, в Европе они произвели только психологическую встряску, после которой все осталось по-старому. Русская революция была задушена соединенными силами царизма и европейской капиталистической реакции. Ее крушение повсюду оживило дух оппортунизма. Время между 1907 и 1914 гг. было в рабочем движении временем самого узкого консерватизма и самой мелочной борьбы. Но история приготовила для революционеров блестящий реванш.

Инициативу и на этот раз взяла на себя Россия.

Люди, мыслящие одними формулами или не мыслящие вовсе, полагают, что весь вопрос решается тем, что в России сейчас происходит «буржуазная революция». В действительности же вопрос только поднимается: какая это буржуазная революция? каковы ее внутренние силы и дальнейшие перспективы?

В Великой Французской Революции конца XVIII века главной движущей силой была мелкая буржуазия, державшая под своим влиянием крестьянскую массу. Где у нас в России мелкая буржуазия? Ее экономическая роль ничтожна. Русский капитализм с самого начала стал развиваться в своих высших централизованных формах. Русский пролетариат враждебно противостоял русской буржуазии, как класс классу, еще на пороге первой русской революции в 1905 году. Таким образом, есть глубокое различие между русской революцией и французской революцией конца XVIII столетия. С одними историческими аналогиями здесь далеко не уйдешь; необходимо присмотреться к живым силам и определить линию их движения.

Между нашей революцией и восстанием «третьего сословия» во Франции лежит почти как раз по середине немецкая революция 1848 г. Последняя, разумеется, также была буржуазной революцией. Но немецкая буржуазия оказалась уже не в силах выполнить свою революционную миссию. Характеризуя события 1848 года, Маркс [5] писал:

Последняя, разумеется, также была буржуазной революцией. Но немецкая буржуазия оказалась уже не в силах выполнить свою революционную миссию. Характеризуя события 1848 года, Маркс [5] писал:

«Немецкая буржуазия развивалась до такой степени вяло, трусливо и медленно, что в тот момент, когда она восстала, наконец, против феодализма и абсолютизма, она увидала перед собой угрозу пролетариата и тех слоев буржуазного общества, которые по своим интересам и взглядам близки к пролетариату…

«Прусская буржуазия не была похожа на французскую буржуазию 1789 г., т.е. на тот класс, который представлял собою все новое общество в его борьбе с господствующими силами старого строя, с королевской властью и с дворянством. Немецкая буржуазия уже упала до степени отдельного класса, который в такой же мере стоял против короны, как и против народа. Она была враждебна обоим и нерешительна по отношению к каждому из своих противников в отдельности, потому что она сама принадлежала к тому же старому обществу.

.. Не потому у руля революции, что народ стоял за нею, а потому, что народ толкал ее перед собою… без веры в себя, без веры в народ, ворча против верхов, дрожа перед низами, эгоистическая на оба фронта и сознающая свой эгоизм, революционная против консерваторов, консервативная против революционеров, не доверяя своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, напуганная мировой бурей и эксплуатируя мировую бурю, —… пошлая, ибо лишенная оригинальности, оригинальная только в пошлости, — барышничающая своими собственными желаниями, без инициативы, без веры в себя, без веры в народ, без мирового исторического призвания, — проклятый старец, который оказался осужден руководить и злоупотреблять в своих старческих интересах первыми юношескими движениями могучего народа, — без глаз, без ушей, без зубов, без всего — такою стояла прусская буржуазия после мартовской революции у кормила прусского государства».

Читая эту характеристику, написанную рукою великого мастера, не узнаем ли мы нашу собственную буржуазию и ее вождей? Наша буржуазия выступила на политическую арену еще позже, чем немецкая. Русский пролетариат гораздо сильнее, самостоятельнее и сознательнее, чем был немецкий пролетариат в 1848 г. Общеевропейское развитие уже давно поставило в порядок дня вопрос о социальной революции. Все эти обстоятельства отняли у либеральной русской буржуазии последние остатки веры в себя и доверия к народу.

Русский пролетариат гораздо сильнее, самостоятельнее и сознательнее, чем был немецкий пролетариат в 1848 г. Общеевропейское развитие уже давно поставило в порядок дня вопрос о социальной революции. Все эти обстоятельства отняли у либеральной русской буржуазии последние остатки веры в себя и доверия к народу.

Нужно удивляться тому, с каким бесстыдством царь третировал либеральную буржуазию. Он созывает Думу, когда ему нужен новый заем; получив его, он распускает депутатов по домам. На их требование «министерства общественного доверия» он немедленно отвечает назначением самых диких реакционеров. Придворная камарилья все время провоцировала Гучковых и Милюковых — лучшее доказательство, что она их не боялась. И со своей точки зрения она была права: она знала, что, как ни сильна ненависть представителей либеральной буржуазии к придворной банде, они все же не решатся начать против нее революционную борьбу из страха перед рабочими массами. «Если бы путь к победе вел через революцию, — заявил в Думе Милюков несколько месяцев тому назад, — то мы отказались бы от победы». Поскольку дело шло о либеральной буржуазии, Николай мог спокойно спать: он знал, что ее слабость парализует ее ненависть к нему.

Поскольку дело шло о либеральной буржуазии, Николай мог спокойно спать: он знал, что ее слабость парализует ее ненависть к нему.

Совсем иначе обстояло дело с пролетариатом. Накануне войны он находился в состоянии сильнейшего революционного возбуждения. Число рабочих, участвовавших в политических и экономических стачках 1914 года, сравнялось с числом 1905 г. Летом 1914 года, когда Пуанкаре приехал в Петербург, чтобы сделать последние приготовления к назревающему европейскому конфликту, французский президент имел возможность увидеть в столице первые баррикады второй русской революции. Движение 1912-1914 гг. развивалось в гораздо более крупном масштабе, опираясь на опыт самого бурного и содержательного десятилетия в русской истории.

Как и десять лет тому назад, объявление войны тотчас же приостановило развитие революционного движения. Распад Интернационала очень плохо подействовал на авангард пролетариата. Прошел 31 месяц войны, поражений, правительственных скандалов, сухомлиновщины, распутиновщины, общей разрухи, дороговизны, голода, — прежде чем рабочие массы вышли на улицы Петрограда.

Они вышли против воли всей либеральной буржуазии 6 марта, накануне всеобщей забастовки; печать призывала рабочих не нарушать нормальный ход производства, чтобы не повредить военным операциям. Но это не удержало голодающих женщин. Они вышли на улицу с лозунгом «хлеба и мира». Рабочие столицы поддержали их. Всеобщая стачка сразу отодвинула на задний план конфликт между Думой и министрами. Пролетарские массы остановили городскую жизнь, заполнили улицы и доказали, что для них дело идет не о демонстрации, а об открытой революционной борьбе с правительством.

Поддержка армии определила судьбу революции в ее первой стадии. Петроградские рабочие были в этот момент еще недостаточно организованы, недостаточно связаны с пролетариатом всей России, чтобы иметь возможность захватить в свои руки власть. Но они были достаточно сильны для того, чтобы первым же ударом выбросить в мусорный ящик царя и его министров. Правительственная власть осталась, таким образом, вакантной. Только в этот момент появляется на сцену «прогрессивный блок».

Родзянки, Гучковы, Милюковы — те самые, которые до последней минуты всеми силами боролись против революции, — были вынуждены протянуть руку к власти в тот момент, когда революция уже опрокинула старое правительство. «Не потому, — как писал Маркс, — встали они у руля революции, что народ стоял за ними, а потому, что народ толкал их перед собою».

К этому присоединялось еще сильное давление из Лондона и Парижа. Опасность, что Россия, парализованная «анархией», выйдет из войны, не только расстраивала планы большого весеннего наступления (третьего по счету), но могла также смутить американскую буржуазию накануне ее вступления в войну. Нужно было сделать так, чтобы в России тотчас же появилось «авторитетное» правительство, которое могло бы объявить от имени революции, что новая Россия берет на себя все финансовые и дипломатические обязательства старого режима и, прежде всего, обязуется продолжать войну до «победного конца». Такое правительство могло быть создано только «прогрессивным блоком».

Министерство Львова ввело свободу печати и собраний и объявило амнистию. Но этим еще не был решен ни один из основных вопросов, вызвавших революцию, а был дан только свободный выход накопившемуся народному гневу. Война осталась. Дороговизна, голод, финансовый кризис остались. И во всей своей остроте остался аграрный вопрос.

Рабочие массы будут теперь подниматься, группа за группой, требуя улучшения условий труда и протестуя против войны. Крестьянские массы восстанут в деревнях и, не дожидаясь решения конституционного собрания, начнут изгонять крупных помещиков из их имений. Все усилия устранить классовую борьбу ввиду опасности контрреволюционного переворота не приведут ни к чему. Обыватель думает, что революция делается революционерами, которые по своему желанию могут остановить ее на любой точке. Логика классовой борьбы и революционных столкновений остается для обывателя книгой за семью печатями.

Объединить пролетариат всей страны в единстве революционного действия есть главная задача социал-демократии. В противоположность правительству буржуазно-империалистического либерализма рабочий класс борется под знаменем мира. Чем скорее русский пролетариат убедит немецкие народные массы, что революция — за мир и за свободу национального самоопределения, тем скорее гнев немецкого пролетариата разразится открытыми восстаниями. Борьба российской социал-демократии за мир направляется против буржуазного либерализма. Но только такая борьба может укрепить революцию и перебросить ее на европейскую почву.

В противоположность правительству буржуазно-империалистического либерализма рабочий класс борется под знаменем мира. Чем скорее русский пролетариат убедит немецкие народные массы, что революция — за мир и за свободу национального самоопределения, тем скорее гнев немецкого пролетариата разразится открытыми восстаниями. Борьба российской социал-демократии за мир направляется против буржуазного либерализма. Но только такая борьба может укрепить революцию и перебросить ее на европейскую почву.

Конфискация романовских, помещичьих и монастырских земель есть второе условие укрепления революции. Политические филистеры (в том числе и считающие себя социалистами) пробуют учесть шансы республики в России на основании процента крестьян, не умеющих читать и писать. Но этим они доказывают только свою собственную политическую безграмотность. Если революция передаст русским крестьянам землю, принадлежащую царю и помещикам, то крестьяне будут всеми силами защищать свою собственность против монархической контрреволюции [6].

Die Zukunft [7], апрель 1917 г.

Примечания:

[1] Целая историческая эпоха (1789-1871 гг.) знаменуется образованием и укреплением буржуазного, а значит и национального государства. Начатая французской революцией, эпоха эта своего кульминационного развития достигает в 60-х гг., когда вся Европа живет под знаком национальных войн. Прусско-датская, прусско-австрийская войны в основе своей имели стремление немецкого дворянства (при явном сочувствии буржуазии) объединить разрозненные экономически и политически области Германии. Война Италии с Австрией была также войной за национальное освобождение первой. Польское восстание 1863 г. своей исторической целью имело, в свою очередь, создание буржуазного национального государства. Завершением всей указанной эпохи является франко-прусская война. Хотя руководитель Германии, Бисмарк, с большей настойчивостью подготовлял эту войну, чем Наполеон III, но объективно, исторически она была национальной войной, ибо вся внешняя политика Наполеона была построена на поддержании политической раздробленности Германии. Прямым следствием этой войны было создание Германской империи. Отныне буржуазия главных европейских наций имела свое национальное буржуазное государство.

Прямым следствием этой войны было создание Германской империи. Отныне буржуазия главных европейских наций имела свое национальное буржуазное государство.

[2] Поссибилизм — течение, родившееся во Франции в 80-х гг. Его теоретики исходили из того, что основной задачей рабочей партии является приобретение парламентских мандатов, а исходным моментом ее тактики должна быть ориентация на достижимое, возможное (possible) в капиталистическом обществе. Вождем этого течения был Брусс. Позже от него откололось левое крыло, во главе с Аллеманом. По своим тактическим воззрениям это течение является непосредственным предшественником немецких оппортунистов типа Фольмара, Бернштейна и др.

[3] Иенский съезд немецкой с.-д. происходил в 1905 г. в разгар русской революции. Но даже на этом съезде всеобщая забастовка была признана по существу лишь орудием обороны завоеваний рабочего класса. На последующем же съезде в Манигейме, собравшемся после поражения русской революции, лидеры с.-д. (даже Бебель) заботились уже больше о том, чтобы доказать невозможность проведения массовой стачки.

[4] Здесь, по-видимому, вкралась некоторая неточность. Рабочая партия Англии образовалась до 1905 г., а именно: в 1902 г. на съезде тред-юнионов и социалистических организаций. Но влияние на Англию революция 1905 г. оказала безусловно; достаточно указать, что вскоре после нее многочисленные слои рабочих получили избирательное право. С другой стороны, как политическая партия, Рабочая партия Англии оформилась лишь в 1906-1907 гг.

[5] В действительности это писал не Маркс, а Энгельс, как это выяснил т. Рязанов (см. Собрание сочинений Маркса и Энгельса, III том «Исторические работы Маркса и Энгельса»). В момент писания этой статьи Л. Д. Троцкий не мог еще знать результатов этих работ тов. Рязанова.

[6] Статьи Л. Д. Троцкого, написанные в Америке, почти целиком предвосхитили политическую тактику революционной с.-д. Основные выводы этих статей почти до деталей совпадают с теми политическими перспективами, которые были развиты т. Лениным в знаменитых Письмах издалека.

Например:

«Письма издалека, как и настоящие статьи, видят в создании Временного Правительства лишь первый этап революции. Исходя из предпосылки о наличии трех политических сил: царской реакции, буржуазно-помещичьих элементов и Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, Письма также рисуют перспективу грядущей гражданской войны, в результате которой власть перейдет к Правительству Советов. В Письмах еще неясно, а в тезисах т. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» более четко ставится вопрос уже не о парламентской республике и даже не о революционно-демократической диктатуре, а о Советской Республике, т.-е. диктатуре пролетариата, вопрос о социалистической революции: «Кто говорит теперь только о “революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства”, тот отстал от жизни, тот в силу этого перешел на деле к мелкой буржуазии против пролетарской классовой борьбы, того надо сдать в архив “большевистских” дореволюционных редкостей (можно назвать: архив “старых большевиков”)» (Собрание сочинений Н. Ленина, том XIV, часть I, стр. 29).

Ленина, том XIV, часть I, стр. 29).

Письма издалека, как и настоящие статьи, само собой разумеющимся считают отказ от какой бы то ни было поддержки Временного правительства, необходимость беспощадного разоблачения империалистического характера последнего и установление того факта, что ни мира, ни земли, ни свободы оно трудящимся не даст (см. XIV том, I ч., 11 стр.). И Письма, и статьи Троцкого исходили из того, что надежды на получение свободы через Временное правительство носили иллюзорный характер.

Союзниками пролетариата в революции и Письма, и статьи считают крестьянство, армию и мировой пролетариат.

Поэтому политическими лозунгами, осуществление которых возможно лишь при переходе власти к пролетариату, выдвигаются: мир, конфискация земли (см. XIV том, часть I, стр. 12, в настоящем томе статьи «Война или мир», «От кого и как защищать революцию?»).

Одновременно статьи, как и Письма издалека, по ряду основных политических вопросов расходятся с той позицией, которую занимала Правда (под редакцией тт. Каменева и Сталина) до приезда т. Ленина в Россию, а позже часть ее редакции (т. Каменев).

Каменева и Сталина) до приезда т. Ленина в Россию, а позже часть ее редакции (т. Каменев).

Эти последние товарищи исходным пунктом своих рассуждений делали положение, что задачи революции исчерпываются полной демократизацией России. Пределом революции является демократическая республика. Они отрицали социалистический характер русской революции. «Его (Ленина) тезисы — писал, например, тов. Каменев — великолепная программа… для первых шагов социалистической революции в Англии, в Германии, во Франции, но не для законченной демократической революции в России» (Каменев, «О тезисах Ленина», Правда, № 30, 12 апреля 1917 г.).

Такую же примерно точку зрения защищал тов. Рыков на апрельской конференции 1917 г. Вот что говорил по поводу его выступления т. Ленин в своем заключительном слове: «Рыков говорит, что социализм должен прийти из других стран, с более развитой промышленностью. Но это не так. Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм. .. Далее Рыков говорит, что переходного периода между капитализмом и социализмом нет. Это не так. Это разрыв с марксизмом» (XIV т., II ч., стр. 425, 426).

.. Далее Рыков говорит, что переходного периода между капитализмом и социализмом нет. Это не так. Это разрыв с марксизмом» (XIV т., II ч., стр. 425, 426).

Поэтому противники ленинской позиции отвергали курс на Советскую Республику и диктатуру пролетариата, курс на свержение Временного правительства.

«Положение страны таково, что Советы Р., С. и К. Д. неизбежно должны взять на себя решение государственно-экономических вопросов… Но смешивать эту работу Совета Рабочих и Солдатских Депутатов с “решительными шагами к свержению капитала” — непозволительно и с научной и с тактической точки зрения» (Каменев, «О тезисах Ленина», Правда, № 30, 12 апреля 1917 г.).

В тесной связи с отказом от курса на Советскую Республику эти товарищи приходили к выводу, что на длительный период необходима для партии программа требований, предъявляемых Временному правительству. Правда того периода неоднократно подчеркивала, что Временное правительство может выступить, как фактор борьбы за мир и укрепление свободы. Это видно, например, из того, что в своей резолюции Бюро ЦК Р. С.-Д. Р. П. (Правда, № 18, 26 марта 1917 г.) требовало от Временного правительства провозглашения права на самоопределение (Ленин в это время писал: «Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюковых не может, даже если бы они искренно хотели этого, дать ни мира, ни хлеба, ни свободы»), что Правда в передовице от 30 марта считала возможным хотя бы на минуту верить князю Львову, что «цель свободной России не господство над другими народами». Это видно, наконец, и из совершенно антибольшевистской статьи Авилова в Правде № 15, от 22 марта 1917 г. «Та демократическая программа, которая объявлена Временным Правительством, была продиктована не вами (т.е. буржуазными элементами — ред.), а революционным пролетариатом и армией. И все дальнейшие шаги Временного Правительства в этом направлении отвечали не вашим (т.е. буржуазным — ред.), а требованиям восставшего народа». Таким образом, Временное Правительство, по Авилову, делало дела не буржуазии, а.

Это видно, например, из того, что в своей резолюции Бюро ЦК Р. С.-Д. Р. П. (Правда, № 18, 26 марта 1917 г.) требовало от Временного правительства провозглашения права на самоопределение (Ленин в это время писал: «Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюковых не может, даже если бы они искренно хотели этого, дать ни мира, ни хлеба, ни свободы»), что Правда в передовице от 30 марта считала возможным хотя бы на минуту верить князю Львову, что «цель свободной России не господство над другими народами». Это видно, наконец, и из совершенно антибольшевистской статьи Авилова в Правде № 15, от 22 марта 1917 г. «Та демократическая программа, которая объявлена Временным Правительством, была продиктована не вами (т.е. буржуазными элементами — ред.), а революционным пролетариатом и армией. И все дальнейшие шаги Временного Правительства в этом направлении отвечали не вашим (т.е. буржуазным — ред.), а требованиям восставшего народа». Таким образом, Временное Правительство, по Авилову, делало дела не буржуазии, а. .. пролетариата.

.. пролетариата.

Что Правда того периода верила в возможность известного сотрудничества с Временным правительством, считала возможным в известной мере поддерживать последнее, видно из следующей выдержки статьи «Временное Правительство и революционные с.-д.»:

«И нам, революционным с.-д., нет надобности даже и говорить о том, что, поскольку это Временное Правительство действительно борется с остатками старого режима, постольку ему обеспечена решительная поддержка революционного пролетариата. Всегда и всюду, где Временное Правительство, повинуясь голосу революционной с.-д., представленной в Советах Р. и С. Д., столкнется с реакцией или контрреволюцией, революционный пролетариат должен быть готов к его поддержке» (Правда, № 8, 14 марта).

В № 2 Правды от 7 марта в статье «Настороже» также проводится мысль, что у пролетариата имеется «общая почва» с Временным правительством в деле осуществления «свободы организаций, слова, печати, собраний».

Внимательное изучение Правды, какою она была до приезда Ленина в Россию, дает неоценимый материал для понимания всей глубины того поворота, который был достигнут апрельскими тезисами Ленина.

[7] Die Zukunft — социал-демократический журнал, издававшийся в то время левыми кругами еврейского рабочего движения в Америке. Позиция этого журнала в вопросах войны и Интернационала была левее американской социалистической партии, руководимой центристом Хилквитом.

Земли, которые Российская империя не смогла удержать · Город 812

Российская империя, начиная с момента своего создания (и даже раньше), беспрерывно расширялась. Но были и территории, которые империи удержать не удалось.

.

В 1722—1723 к России были присоединены территории вокруг Каспия. Возвращены Персии в 1732 году и 1735 годах.

Сейчас – территория Дагестана, Азербайджана и Ирана.

.

В ходе Семилетней войны в 1758 году Россия оккупировала Восточную Пруссию, население принесло присягу на верность российской короне. Была возвращена Пруссии в 1762 году.

Была возвращена Пруссии в 1762 году.

Сейчас – Калининградская область России, Литва и Польша.

.

В 1773 году графство Ольденбург и город Дельменхорст получены от Дании в обмен на Шлезвиг-Голштинию. Затем уступлены князю-епископу Любека.

Сейчас – Германия.

.

В 1793 году удельное княжество Йевер получено как наследное владение Екатериной II после смерти ее брата. В 1818 году передано герцогам Ольденбурга.

Сейчас – Германия.

.

Аляска, Алеутские острова, архипелаг Александра – русские поселения с 1740-х годов. Границы российского влияния закреплены в 1824—1825 годах. Колония продана США в 1867 году.

Сейчас – США.

.

В 1800 году Россия захватила Ионические острова. В 1807 году острова возвращены Франции.

Сейчас – Греция.

.

В 1809 году Тарнопольский округ приобретен Россией у Австрии. Возвращён Австрии в 1815 году.

Сейчас – Украина.

.

В 1878 году к России присоединена территория Турции с городами с городами Баязет, Алашкерт. Образована Эрзерумская область. В том же году она была уступлена Турции.

Сейчас – Турция.

.

В 1878 году присоединена территория Турции с городами Батум, Карс, Ардаган. Образованы Батумская и Карсская области. В 1921 году Карс и Ардаган уступлены Турции.

Сейчас – Грузия; Турция.

.

В 1886 взяты в концессию 28,3 гектара земли на берегу реки Янцзы в центральном Китае. Концессия прекращена в 1920 году.

Сейчас – КНР.

.

В 1896 году в концессию на 80 лет по договору с Цинской империей взята маньчжурская железная дорога (КВЖД) с полосой отчуждения.

Сейчас – КНР.

- Маршрут Китайско-Восточной железной дороги

.

В 1898 году Россия арендовала у Китая сроком на 25 лет Квантунский полуостров, образовав Квантунскую область. Полуостров уступлен Японии в 1905 году.

Сейчас – КНР.

.

В 1900 году Россия получила в концессию два участка в городе Тяньцзинь на севере Китая. Концессия прекращена в 1920 году.

Сейчас – КНР.

.

В 1907-1918 годах по соглашению с Британией российскими войсками были оккупированы территории Северного Ирана.

Сейчас – Иран.

.

В 1916 году в ходе Первой мировой войны занята территория Западной Армении. Территория уступлена Турции в 1917—1918 годах.

Сейчас – Турция.

.

В какие эпохи Россия интенсивнее всего меняла свои границы – в инфографике.

Революция 1905 года: новый взгляд на университетский вопрос | Гражданское общество и академическая дискуссия в России 1905–1914 гг.

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicГражданское общество и академические дебаты в России 1905–1914 гг. Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicГражданское общество и академические дебаты в России 1905–1914 гг. Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

CITE

Wartenweiler, David,

‘Революция 1905 года: Воспроизведение вопросов университета

,

Гражданское общество и академические дебаты в России 1905–1914

,, Оксфордские исторические монографы

(

, Oxford, Oxford Historical Monographs

(

, Oxford, Oxford Historicals

(

.

1999;

Online Edn,

Oxford Academic

, 3 октября 2011 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198207825.003.0003,

.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicГражданское общество и академические дебаты в России 1905–1914 гг. Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicГражданское общество и академические дебаты в России 1905–1914 гг. Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой главе обсуждается революция 19-го века. 05 и рассматривает вопросы, поднятые в отношении роли университетов. Он исследует реформу, автономию и академическую свободу; ученые как воспитатели гражданского общества; либеральные ученые и политика гражданского общества. Потенциал конфликтов в большинстве высших учебных заведений рисовал картину бесконечного институционального и социального кризиса России во время правления последнего царя. Претензии академиков на ведущую роль университета в обществе затрудняли людям, которые хотели вернуться к более профессиональной и личной жизни. В главе утверждается, что видение Евгения Трубецкого было образцовым для его академических современников. Основанная на верховенстве закона и социальной эмансипации, идея гражданского общества резюмировала то, что он и его коллеги считали единственным вариантом для будущего России.

05 и рассматривает вопросы, поднятые в отношении роли университетов. Он исследует реформу, автономию и академическую свободу; ученые как воспитатели гражданского общества; либеральные ученые и политика гражданского общества. Потенциал конфликтов в большинстве высших учебных заведений рисовал картину бесконечного институционального и социального кризиса России во время правления последнего царя. Претензии академиков на ведущую роль университета в обществе затрудняли людям, которые хотели вернуться к более профессиональной и личной жизни. В главе утверждается, что видение Евгения Трубецкого было образцовым для его академических современников. Основанная на верховенстве закона и социальной эмансипации, идея гражданского общества резюмировала то, что он и его коллеги считали единственным вариантом для будущего России.

Ключевые слова: университет, революция, Трубецкой, академики, автономия

Предмет

История России и Восточной ЕвропыИстория Нового времени (1700-1945 гг.

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Войти с помощью личного кабинета

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

Владимир Ленин Учебное пособие: Революция 1905 года и ее последствия

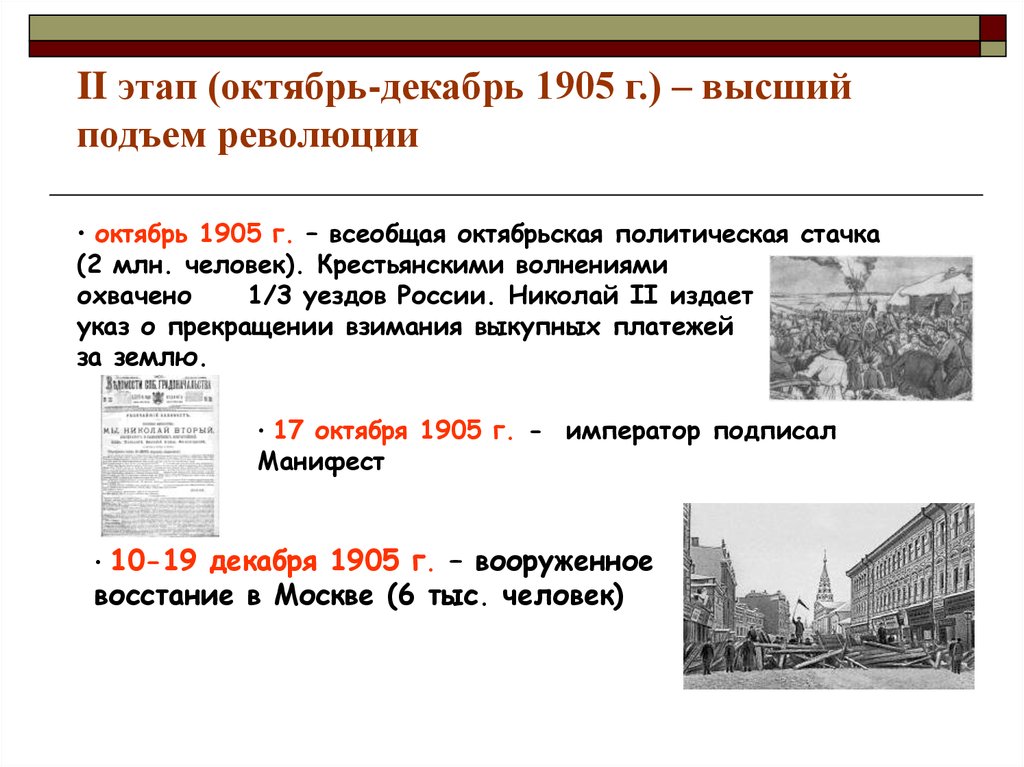

Революция 1905 года уходит своими корнями в российско-японскую

Война, начавшаяся в феврале 1904 года. Советники царя,

Николай II рассматривал это как отличный способ улучшить положение России.

положение в Тихом океане и поощрять патриотические чувства дома.

Вместо этого Россия потерпела ряд унизительных поражений на

руки японцев, якобы отсталой нации, и эти

неудачи привели к беспорядкам в доме. 22 января 1905, толпа

мирные демонстранты собрались перед царским Зимним дворцом

в Петербурге — но царя не было, его министры выставили

неопределенность, и солдаты, почувствовав напряжение, расстреляли демонстрантов.

Сотни людей погибли в резне, получившей название «Кровавое воскресенье».

и Россия погрузилась в хаос. Серия забастовок прокатилась по стране, закрыв

банки, останавливающие поезда и парализующие промышленность. революционный

лидеры, вернувшиеся из ссылки, и рабочие советы, известные как «советы».

возникли в Москве и Петербурге. В сельской местности крестьяне

сжигали усадьбы и нападали на помещиков и даже политических

Либералы присоединились к шуму, призывая царя переместить страну

к представительному правительству.

Серия забастовок прокатилась по стране, закрыв

банки, останавливающие поезда и парализующие промышленность. революционный

лидеры, вернувшиеся из ссылки, и рабочие советы, известные как «советы».

возникли в Москве и Петербурге. В сельской местности крестьяне

сжигали усадьбы и нападали на помещиков и даже политических

Либералы присоединились к шуму, призывая царя переместить страну

к представительному правительству.

«Восстание началось», — писал Ленин в начале февраля.

«Текут реки крови, пылает гражданская война за свободу

вверх». Третий съезд социал-демократической партии состоялся в апреле

и мае, и на этот раз доминировал Ленин, вызвав восторженный отклик

от делегатов, когда он атаковал меньшевиков за атакой.

В декабре он впервые за пять лет вернулся в Россию.

лет, чтобы взять на себя руководство большевиками в Петербурге.

К этому моменту, однако, импульс восстания медленно угасал.

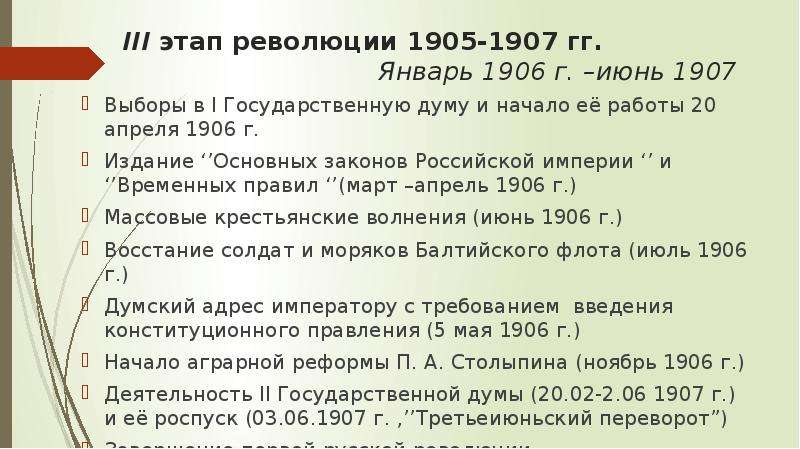

вышел, так как царь начал решать проблемы народа. Николай

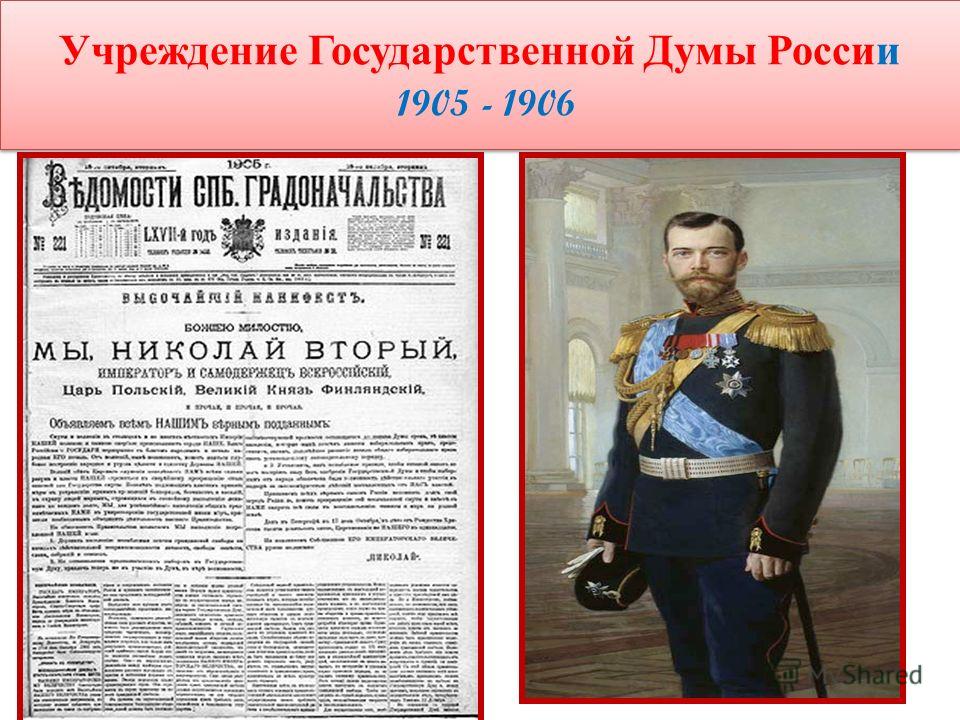

II, отчаянно пытаясь восстановить порядок, в сентябре заключил мир с Японией. а затем издал «Октябрьский манифест», обещая гражданские права

и образование законодательного собрания, называемого Думой.

а затем издал «Октябрьский манифест», обещая гражданские права

и образование законодательного собрания, называемого Думой.

Эта уступка разделила оппозицию. Более умеренные группы, особенно либералы среднего класса, были удовлетворены обещанным реформ, и их поддержка революционного насилия ослабла. Беспорядки продолжалось среди крестьянства и рабочего класса, но правительство чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы арестовать руководство петербургского Советское, 16 декабря, и последующее восстание, в котором ряд участвовал большевиков, был жестоко разгромлен.

Ленин разоблачил «Октябрьский манифест» как не что иное, как

пустые обещания (что, впрочем, могло быть и так), и хотя

был отдан приказ о его аресте, ему удалось избежать тюремного заключения

после возвращения в Россию. В декабре он уехал в Финляндию, которая, хотя

официально находилось под контролем царей, сохраняло свою автономию и

поэтому служил убежищем для диссидентов. Там он присутствовал

конференция русских большевиков в городе Таммерфорс и

впервые познакомился с молодым большевиком по имени Иосиф Сталин, известным

в то время как «Коба» в честь известного грузинского бандита. Как волнение

уменьшилась весной 1906, социал-демократы собрались для

их четвертый конгресс в Стокгольме, где была предпринята попытка

ликвидировать разрыв между меньшевиками и большевиками. Разделение сохранилось,

несмотря на все усилия Ленина, но и без меньшевистского

Поддержка Ленина пользовалась высоким авторитетом. Вернулся в Петербург

9 мая и выступил перед трехтысячной толпой у дома

симпатичной дворянки. 8 июля царь распустил

первую Думу, вызвав новый ряд восстаний, и снова, казалось,

что революция может быть под рукой. Большевики призывали к

всеобщая забастовка и удержание налоговых платежей, но население,

устал после насилия 1905, не ответил, и Царский

правительство боролось. После роспуска второй Думы в июне

следующего года царь наконец позволил Третьей Думе

провести ряд сессий между 1907 и 1912 годами. В этот период

царское правительство нашло умного, политически проницательного вождя

в Петре Столыпине, уклончивом консерваторе, смешавшем жесткие политические

контроль с «реформами», призванными привести имущие классы

в союзе с монархией.

Как волнение

уменьшилась весной 1906, социал-демократы собрались для

их четвертый конгресс в Стокгольме, где была предпринята попытка

ликвидировать разрыв между меньшевиками и большевиками. Разделение сохранилось,

несмотря на все усилия Ленина, но и без меньшевистского

Поддержка Ленина пользовалась высоким авторитетом. Вернулся в Петербург

9 мая и выступил перед трехтысячной толпой у дома

симпатичной дворянки. 8 июля царь распустил

первую Думу, вызвав новый ряд восстаний, и снова, казалось,

что революция может быть под рукой. Большевики призывали к

всеобщая забастовка и удержание налоговых платежей, но население,

устал после насилия 1905, не ответил, и Царский

правительство боролось. После роспуска второй Думы в июне

следующего года царь наконец позволил Третьей Думе

провести ряд сессий между 1907 и 1912 годами. В этот период

царское правительство нашло умного, политически проницательного вождя

в Петре Столыпине, уклончивом консерваторе, смешавшем жесткие политические

контроль с «реформами», призванными привести имущие классы

в союзе с монархией.

.. Не потому у руля революции, что народ стоял за нею, а потому, что народ толкал ее перед собою… без веры в себя, без веры в народ, ворча против верхов, дрожа перед низами, эгоистическая на оба фронта и сознающая свой эгоизм, революционная против консерваторов, консервативная против революционеров, не доверяя своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, напуганная мировой бурей и эксплуатируя мировую бурю, —… пошлая, ибо лишенная оригинальности, оригинальная только в пошлости, — барышничающая своими собственными желаниями, без инициативы, без веры в себя, без веры в народ, без мирового исторического призвания, — проклятый старец, который оказался осужден руководить и злоупотреблять в своих старческих интересах первыми юношескими движениями могучего народа, — без глаз, без ушей, без зубов, без всего — такою стояла прусская буржуазия после мартовской революции у кормила прусского государства».

.. Не потому у руля революции, что народ стоял за нею, а потому, что народ толкал ее перед собою… без веры в себя, без веры в народ, ворча против верхов, дрожа перед низами, эгоистическая на оба фронта и сознающая свой эгоизм, революционная против консерваторов, консервативная против революционеров, не доверяя своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, напуганная мировой бурей и эксплуатируя мировую бурю, —… пошлая, ибо лишенная оригинальности, оригинальная только в пошлости, — барышничающая своими собственными желаниями, без инициативы, без веры в себя, без веры в народ, без мирового исторического призвания, — проклятый старец, который оказался осужден руководить и злоупотреблять в своих старческих интересах первыми юношескими движениями могучего народа, — без глаз, без ушей, без зубов, без всего — такою стояла прусская буржуазия после мартовской революции у кормила прусского государства».