Четвертый крестовый с благими намерениями | Телеграф

Телеграф

В 1840-х годах французский художник Анри Декен написал картину по мотивам исторических событий: Бонифаций Монферратский избран главнокомандующим Четвертым Крестовым походом в 1201 году в Суассоне

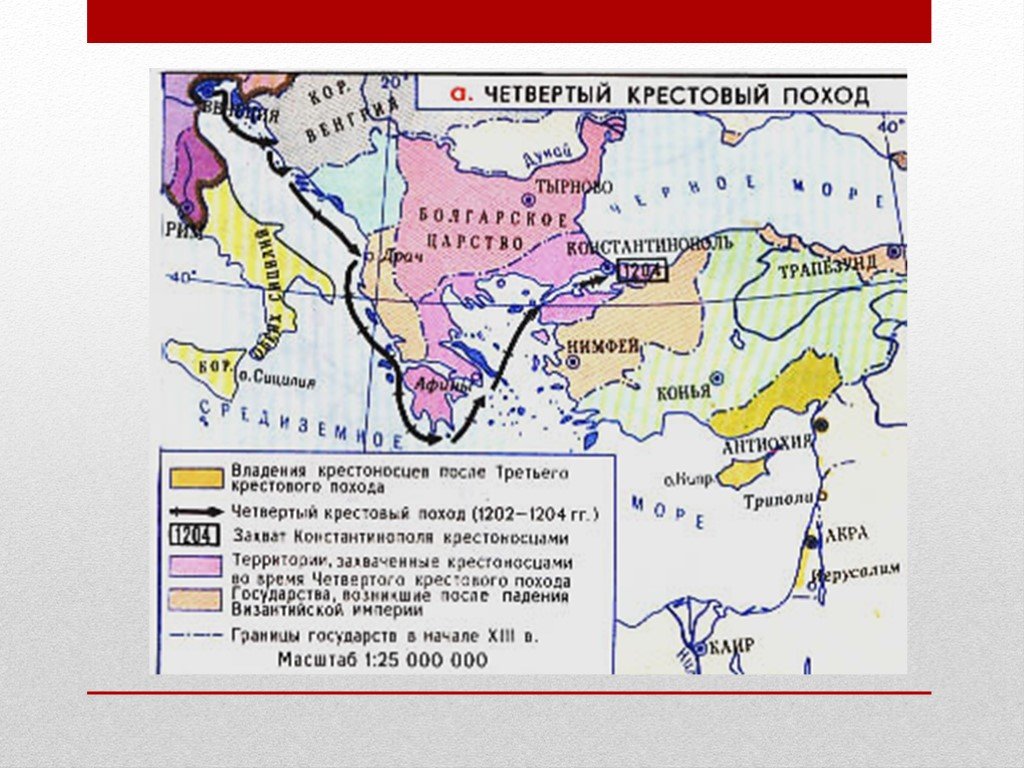

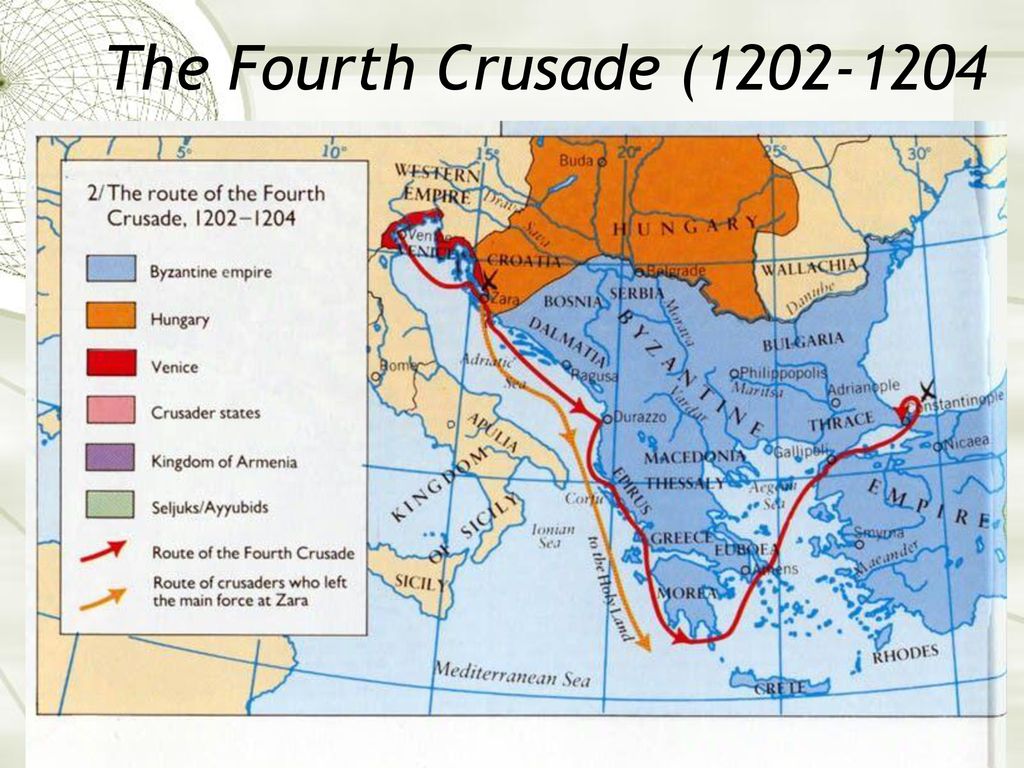

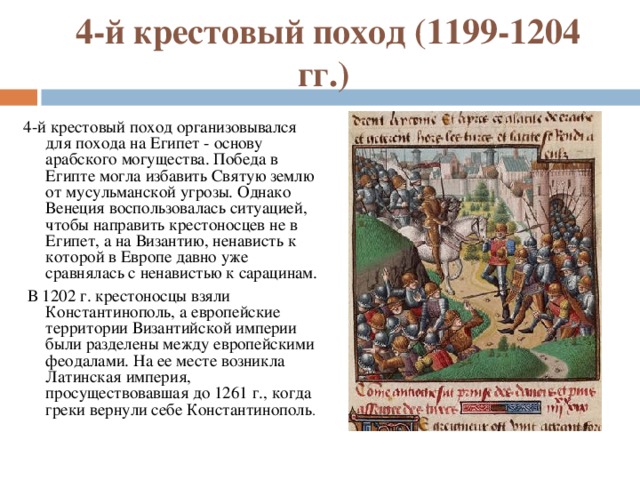

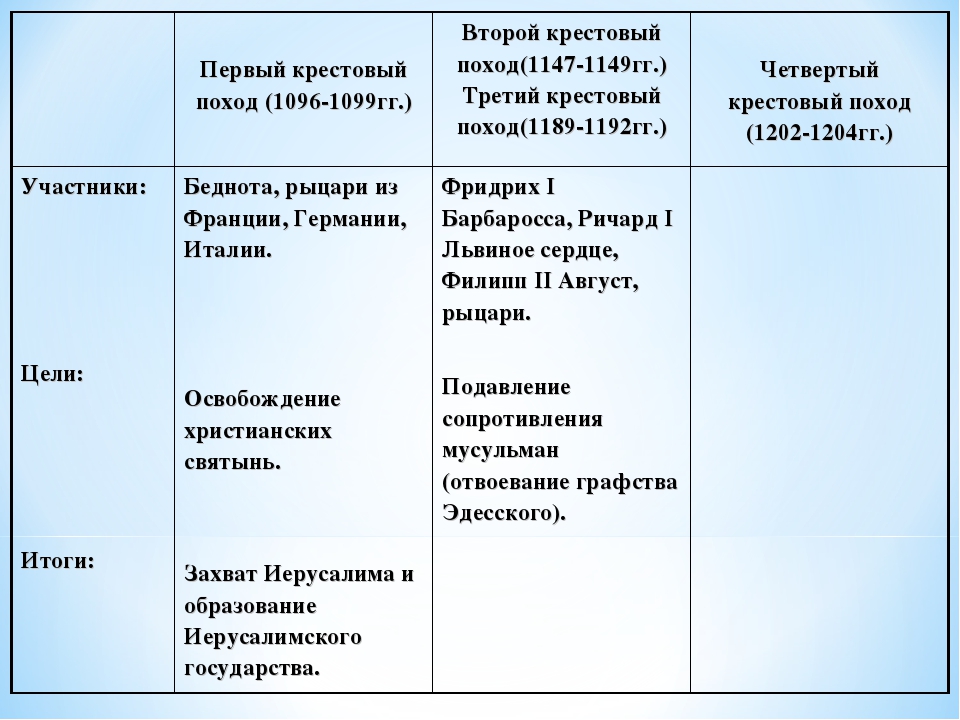

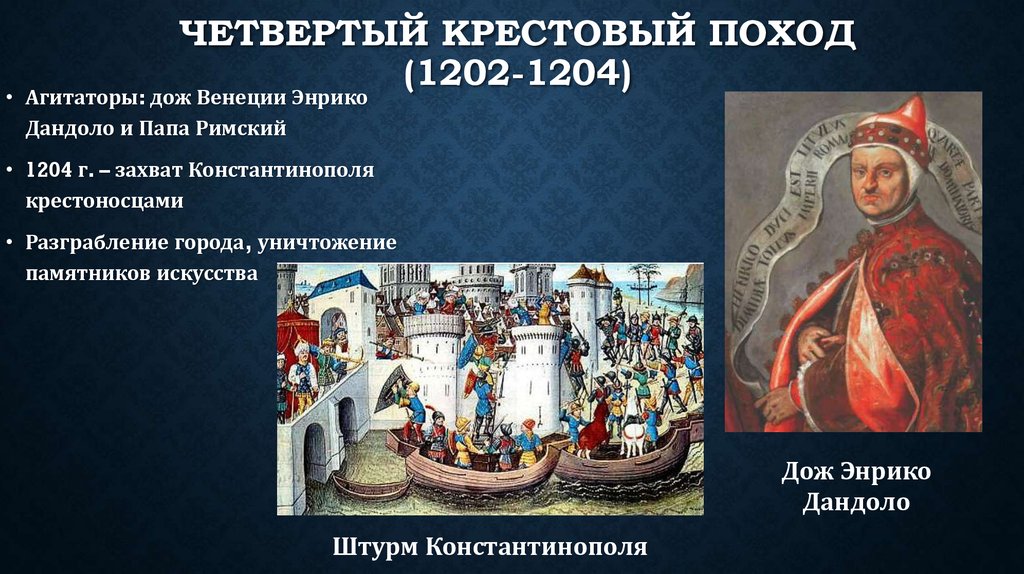

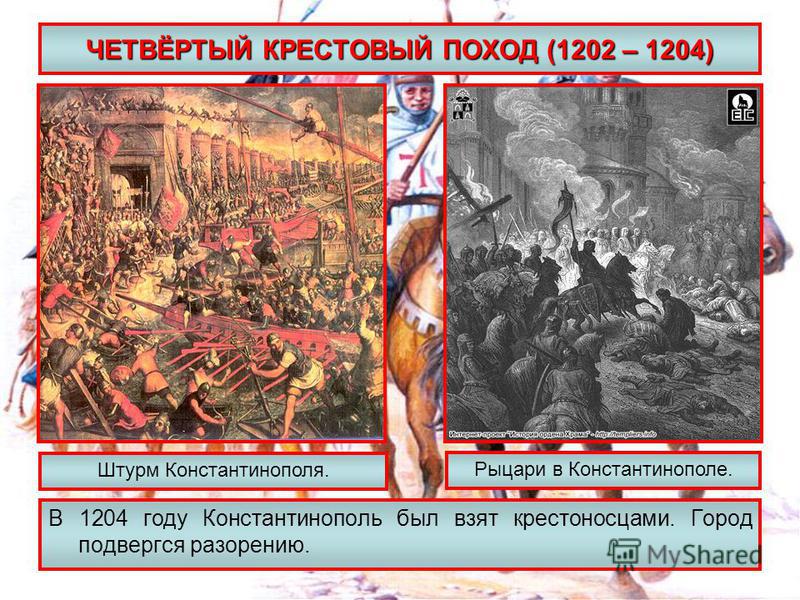

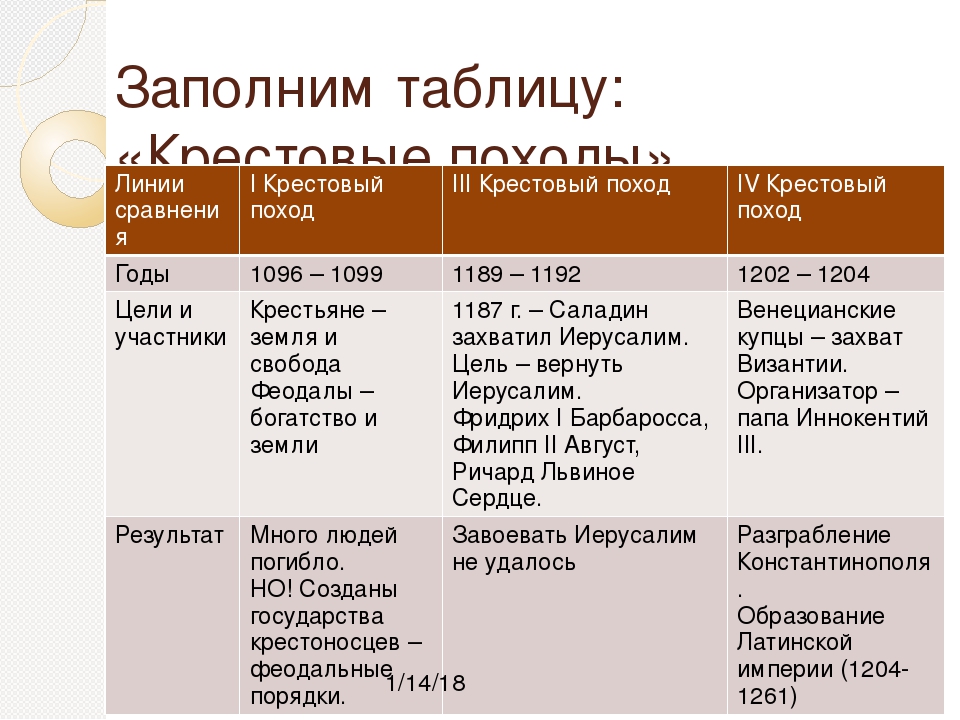

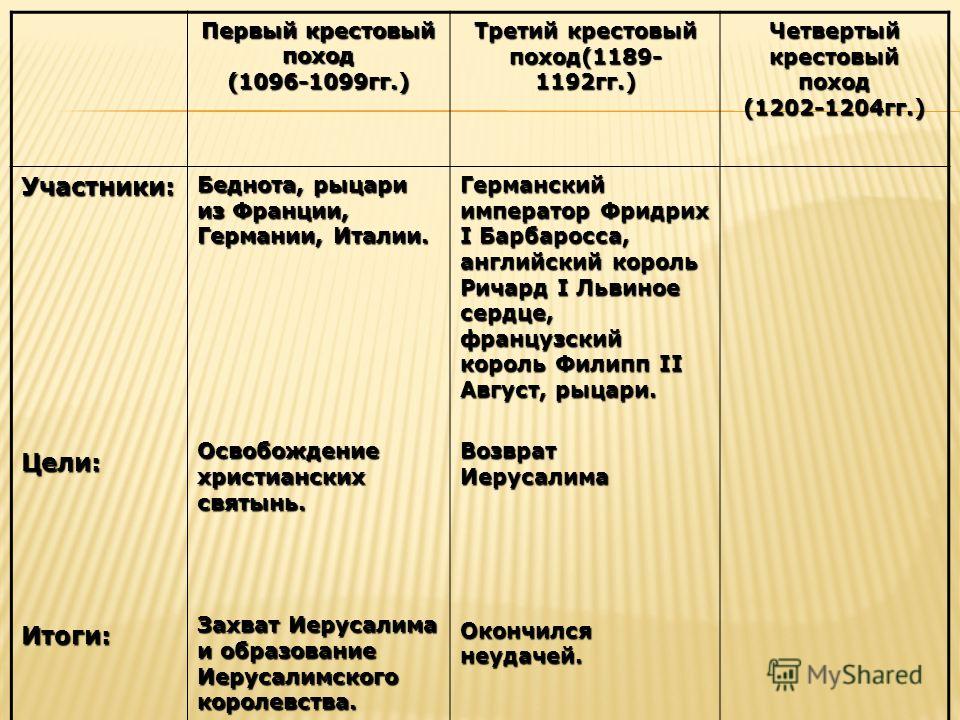

Четвертый Крестовый поход остается одной из самых позорных страниц в истории христианской цивилизации. Военная кампания, затеянная с целью отвоевать Святую Землю , завершилась вероломной междоусобицей. К тому времени Саладин , который изгнал крестоносцев из Иерусалима в 1187 году и не дал отвоевать его обратно во время Третьего Крестового похода (1189–1192), умер. Четвертый крестовый поход планировался на 1199 год — он должен был начаться с удара по Египту (которым владели наследники Саладина), и тогда, в случае успеха, Иерусалим сам бы упал в руки победителей. Но вместо этого крестоносцы пошли на Византийскую империю и 13 апреля 1204 года взяли Константинополь и разграбили его.

Выбор цели

Начало похода много раз переносилось из-за нехватки денег. Для того, чтобы добраться до Египта, крестоносцам были нужны корабли. Самый мощный флот в Средиземноморье был у Венеции . Поэтому вожди крестоносцев обратились к Республике Святого Марка, и венецианцы пообещали помочь с доставкой армии в Египет. За это им полагалось 85 тысяч марок, последний срок уплаты истекал в июне 1202 года. Но собрать эту сумму никак не получалось.

Для того, чтобы добраться до Египта, крестоносцам были нужны корабли. Самый мощный флот в Средиземноморье был у Венеции . Поэтому вожди крестоносцев обратились к Республике Святого Марка, и венецианцы пообещали помочь с доставкой армии в Египет. За это им полагалось 85 тысяч марок, последний срок уплаты истекал в июне 1202 года. Но собрать эту сумму никак не получалось.

В 1577 году во Дворце Дожей произошел сильный пожар. Восстанавливая интерьеры Дворца, венецианцы стремились еще раз напомнить всем о своем могуществе. Следствием этого стал цикл картин о Четвертом Крестовом походе, в частности, картина Тинторетто «Битва при Заре» (ок. 1585). Зара — итальянский вариант наименования города Задар

Отряды крестоносцев стали прибывать в Венецию только в мае 1202 года. Их размещали на острове Лидо, подальше от города. Поначалу венецианцы исправно снабжали крестоносцев всем необходимым. Но когда месяц спустя выяснилось, что из оговоренной суммы выплачена лишь половина, Энрико Дандоло (Enrico Dandolo, 1107–1205), дож Венецианской республики, запретил подвозить продовольствие на Лидо, пока не будет возвращен весь долг, и отказал в предоставлении судов для перевозки в Египет. Среди ратников Христовых началось разложение: кто-то просто сбежал, кто-то занялся грабежами и разбоем. Судьба похода повисла на волоске.

Среди ратников Христовых началось разложение: кто-то просто сбежал, кто-то занялся грабежами и разбоем. Судьба похода повисла на волоске.

Так продолжалось до середины августа 1202 года, когда Бонифаций Монферратский (Boniface de Montferrat, ок. 1150 – 1207), возглавлявший войско крестоносцев, и дож Дандоло нашли компромисс. Дандоло прощал долг при условии, что крестоносцы помогут ему взять город Задар (сегодня — в Хорватии ). Этот выгодно расположенный населенный пункт на Адриатическом побережье Балканского полуострова давно был предметом вожделений Венеции. Но совсем незадолго до описываемых событий, в 1186 году, Задар перешел под покровительство Венгрии.

Далеко не всех крестоносцев порадовало достигнутое соглашение. Некоторые из них, как утверждает современник, «считали совершенно недостойным и недопустимым для христиан, чтобы воины креста Христова обрушивались на христиан же убийством, грабежами и пожарами, что обычно бывает при завоевании городов». Тем более, что король Венгрии Имре (I. Imre; Emeric I, король с 1196 по 1204 годы, умер в 1205 году), сам принял крестоносный обет. Часть пилигримов даже вернулась на родину, но большинство согласилось.

Imre; Emeric I, король с 1196 по 1204 годы, умер в 1205 году), сам принял крестоносный обет. Часть пилигримов даже вернулась на родину, но большинство согласилось.

24 ноября 1202 года после упорного сопротивления Задар был взят. За этим последовали обычные ужасы штурма. Папа Иннокентий III (Innocent III, 1160–1216) резко реагировал на бесчинства. «Увещеваем вас, — писал он крестоносцам, — и просим не разорять более Задар. В противном случае вы подлежите отлучению от Церкви без права отпущения». Город, однако, остался в венецианском владении, а дальнейший путь был назначен на весну 1203 года.

Новое изменение направления

В это время и в Византии происходили кровавые события. В Греческой империи (как ее называли на западе) священным считался сан государя (по-гречески — василевса), но никак не сам человек, этот сан носивший. Законным (и священным) полагался любой император, если он был помазан на царство патриархом и венчан в соборе Святой Софии. Строгие правила престолонаследия отсутствовали. Из 109 человек, занимавших трон с 395 по 1453 годы, лишь 34 умерли своей смертью, находясь в императорском сане. Остальные либо погибли, либо вынуждены были отречься и постричься в монахи. Часто отречение сопровождалось ослеплением.

Из 109 человек, занимавших трон с 395 по 1453 годы, лишь 34 умерли своей смертью, находясь в императорском сане. Остальные либо погибли, либо вынуждены были отречься и постричься в монахи. Часто отречение сопровождалось ослеплением.

В 1195 году император Исаак II Ангел (ок. 1135–1204, император в 1184–1195 и с 1203 года), был низложен своим родным братом Алексеем III (умер в 1210 или 1211 году, император в 1195–1203 годах). Исаака постригли в монахи и ослепили. Его сын, царевич Алексей (1182 или 1183–1204), был схвачен и заточен. Однако ему удалось бежать в Германию, к Филиппу Швабскому (Philipp von Schwaben, 1177–1208), который был женат на дочери Исаака и сестре Алексея Ирине.

Еще одно полотно, украшающее стены Дворца Дожей, — «Дож Энрико Дандоло призывает воинов идти в Крестовый поход» Жана Леклерка

В январе 1203 года послы Филиппа и царевича прибыли в Задар (сам Алексей явился туда позднее), и германский король сказал крестоносцам: «Сеньоры! Я посылаю к вам брата моей жены и вручаю его в руки Божьи и ваши. Вы идете защищать право и восстанавливать справедливость, вам предстоит возвратить константинопольский трон тому, у кого он отнят с нарушением правды. В награду за это дело царевич заключит с вами такую конвенцию, какой никогда ни с кем империя не заключала, и, кроме того, окажет самое могущественное содействие к завоеванию Святой Земли. Если Бог поможет вам посадить его на престол, он подчинит католической Церкви Греческую империю. Он вознаградит вас за убытки и поправит ваши оскудевшие средства, выдав вам единовременно 200 тысяч марок серебра, и обеспечит продовольствие для всей армии». Царевич Алексей торжественно подтвердил свое согласие. Был заключен договор между Венецией и крестоносцами о поддержке Алексея на указанных условиях.

Вы идете защищать право и восстанавливать справедливость, вам предстоит возвратить константинопольский трон тому, у кого он отнят с нарушением правды. В награду за это дело царевич заключит с вами такую конвенцию, какой никогда ни с кем империя не заключала, и, кроме того, окажет самое могущественное содействие к завоеванию Святой Земли. Если Бог поможет вам посадить его на престол, он подчинит католической Церкви Греческую империю. Он вознаградит вас за убытки и поправит ваши оскудевшие средства, выдав вам единовременно 200 тысяч марок серебра, и обеспечит продовольствие для всей армии». Царевич Алексей торжественно подтвердил свое согласие. Был заключен договор между Венецией и крестоносцами о поддержке Алексея на указанных условиях.

Впрочем, иные из воинов, по словам очевидца, говорили, что «никогда не согласятся; что это значило бы выступить против христиан и что они отправились в поход совсем не для этого, а хотели идти в Сирию» или на Святую Землю. Многие покидали войско. Папа тоже пытался охладить пыл крестоносцев. Он писал им: «Отдайте все силы только делу освобождения Святой Земли и мести за оскорбление Распятого; если вам нужны земли, добыча, возьмите их у сарацин, ваших истинных врагов. Направляясь в Греческую империю, вы рискуете ограбить своих братьев».

Папа тоже пытался охладить пыл крестоносцев. Он писал им: «Отдайте все силы только делу освобождения Святой Земли и мести за оскорбление Распятого; если вам нужны земли, добыча, возьмите их у сарацин, ваших истинных врагов. Направляясь в Греческую империю, вы рискуете ограбить своих братьев».

Однако у дожа Республики Святого Марка кроме политических и экономических резонов были свои счеты с Византийской империей. Энрико Дандоло в 1171 году был посланником Венеции в Константинополе. А в Византии существовал обычай ослеплять подданных иных государств, даже и дипломатических представителей, если это государство вступало в конфликт с Греческой империей. В марте 1171 года василевс Мануил I Комнин (ок. 1122–1180) повелел внезапно арестовать всех граждан Венеции, пребывавших на территории империи, и конфисковать их имущество. Тогда-то Энрико Дандоло и лишился зрения.

Личный мотив был и у вождя крестоносцев Бонифация Монферратского. Во-первых, Бонифаций был давним союзником дома Гогенштауфенов, к которому принадлежал Филипп Швабский. Во-вторых, брат Бонифация Рене (1162–1183) женился в 1180 году на Марии, дочери Мануила Комнина, которая в качестве приданого принесла мужу город Фессалоники. В ходе политической борьбы в 1183 году молодожены были убиты, и Бонифаций претендовал на Фессалоники по праву наследования.

Во-вторых, брат Бонифация Рене (1162–1183) женился в 1180 году на Марии, дочери Мануила Комнина, которая в качестве приданого принесла мужу город Фессалоники. В ходе политической борьбы в 1183 году молодожены были убиты, и Бонифаций претендовал на Фессалоники по праву наследования.

Смена власти в Византии

Итак, 23 июня 1203 года флот крестоносцев оказался на константинопольском рейде. Воинов Христовых, по разным оценкам, было от 10–12 до 30 тысяч. У императора Алексея III было около 70 тысяч войска. Однако боевой дух византийских воинов был невысок, да и организация оставляла желать много лучшего. В государстве царили коррупция и казнокрадство. Как пишет византийский историк и современник событий Никита Хониат (Niketas Choniates, около 1150–1213), командующий византийским флотом Михаил Стрифна, родственник василевса, «имел обыкновение превращать в золото не только рули и якоря, но даже паруса и весла и лишил греческий флот больших кораблей».

5 июля 1203 года галеры венецианцев прорвались в бухту Золотой Рог. Крестоносцы предъявили василевсу требование немедленно отречься от престола. Тот отказался, но не предпринимал никаких мер. Брошенные в бой резервы византийцев обратились в бегство, так и не вступив в бой. Узнав об этом, Алексей III бежал из Константинополя, бросив жену и трех дочерей, но, не забыв прихватить с собой государственные ценности.

Крестоносцы предъявили василевсу требование немедленно отречься от престола. Тот отказался, но не предпринимал никаких мер. Брошенные в бой резервы византийцев обратились в бегство, так и не вступив в бой. Узнав об этом, Алексей III бежал из Константинополя, бросив жену и трех дочерей, но, не забыв прихватить с собой государственные ценности.

На этой миниатюре изображено взятие крестоносцами Константинополя в 1204 году

Падение Константинополя

18 июля 1203 года слепой Исаак II Ангел был восстановлен на троне. По требованию крестоносцев 1 августа Алексей венчан на царство под именем Алексея IV. Настало время платить по счетам. Но денег в казне не было. Попытки увеличения налогов только вызывали ненависть у населения. Исаак, который полностью устранился от дел управления и проводил время со звездочетами, даже заявил крестоносцам: «Конечно, вы оказали такую услугу, что за нее можно бы отдать и всю империю, но я не знаю, из чего вам уплатить». Не получив обещанного, латиняне сами стали удовлетворять свои аппетиты. , тем более, что возможности для этого были.

, тем более, что возможности для этого были.

Как писал участник событий, пикардийский рыцарь Робер де Клари (Robert de Clari, умер после 1216 года), в Константинополе «было такое изобилие богатств, так много золотой и серебряной посуды, так много драгоценных камней, что поистине казалось чудом, как свезено сюда такое великолепное богатство». И воины Христовы, при молчаливом попустительстве бессильной власти, начали грабить церкви.

Растущее раздражение среди населения столицы было направлено не только против крестоносцев, но и против государей, особенно Алексея. В последних числах января 1204 года монахи и простонародье стали собираться на площадях и требовать низложения отца и сына Ангелов и избрания нового василевса. Воина по имени Николай Канав даже короновали в соборе Святой Софии, но без участия патриарха, то есть, строго говоря, не по правилам. В городе воцарился хаос. Тогда высокопоставленный сановник и зять Алексея III Алексей Дука по прозвищу Мурзуфл (Насупленный) 29 января арестовал Исаака II и Алексея IV и провозгласил себя императором Алексеем V. Алексея IV и Канава задушили в тюрьме, слепой Исаак II умер, узнав о казни сына.

Алексея IV и Канава задушили в тюрьме, слепой Исаак II умер, узнав о казни сына.

Новый император демонстративно отказался выполнять прежние договоренности и потребовал от крестоносцев очистить греческую землю в недельный срок. До этого им возбранялось лишь покидать лагерь под стенами Нового Рима (они постоянно жили именно там, а не в городе). Ратники Божьи стали открыто готовиться к штурму. В марте крестоносцы и дож Энрико Дандоло заключили соглашение о захвате всей Византийской империи и о разделе добычи и земель.

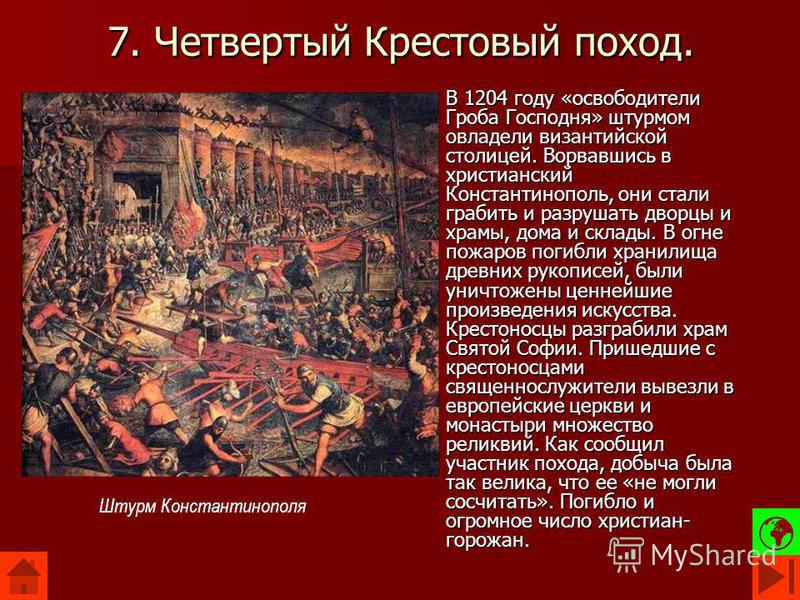

8 апреля 1204 года Константинополь был блокирован с моря. 9 апреля французы пошли на приступ, ворвались в город, но не удержали позиций и вынуждены были отступить. Во время штурма в городе возник пожар, уничтоживший чуть ли не две трети его. 12 апреля попытка штурма увенчалась успехом. Войско Мурзуфла отступило, а сам он той же ночью бежал. Спешно провозглашенный императором Константин Ласкарь (умер в 1211 или 1212, император в 1204–1205 годах) не получил действенной поддержки от населения. 13 апреля основные силы крестоносцев вступили в Константинополь, не встретив никакого сопротивления. Царьград пал.

13 апреля основные силы крестоносцев вступили в Константинополь, не встретив никакого сопротивления. Царьград пал.

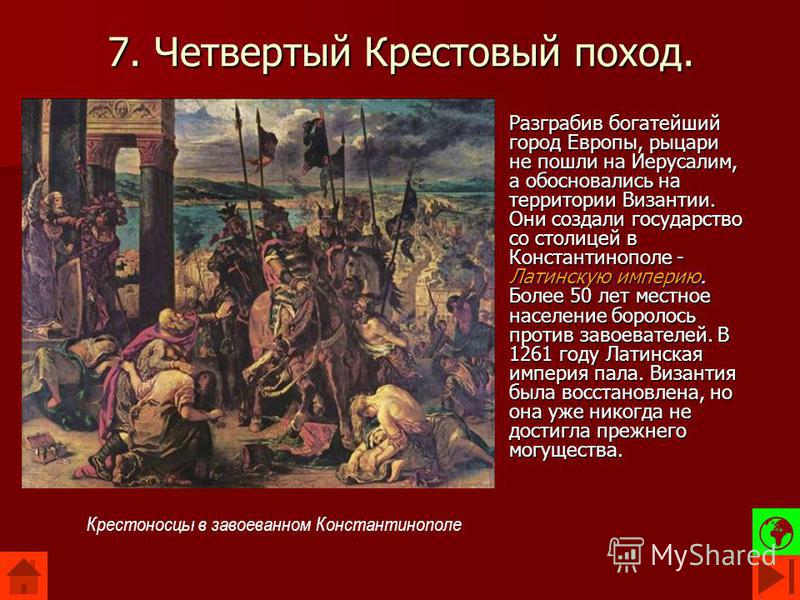

Эжен Делакруа написал в 1840 году картину «Вход крестоносцев в Константинополь». Завоеватели не радуются победе; на первом плане — ужасные последствия военных действий

Причины падения Византии

С очень давних времен главным виновником захвата Греческой империи французами считают венецианцев, недовольных конкуренцией со стороны Византии в торговле в восточном Средиземноморье. Вдобавок Константинополь время от времени оказывал покровительство Генуе и Пизе, конкурентам Венеции. К тому же после смерти Мануила I его преемники обещали выплатить компенсацию Республике св. Марка, но так и не сделали этого. К началу похода долг Византии превышал 60 кг золота, чего венецианцы простить, естественно, не могли.

Хронист Эрнуль (ум. 1229 г.), современник, хотя и не участник похода (он жил в латинской Сирии и на Кипре ) даже заявлял (большинство современных исследователей отвергает это), что венецианская синьория получила солидную взятку от египетского султана, желавшего отвести опасность от своей страны.

Более всего споров вызывает вопрос о роли папы Иннокентия III. Историки католического направления утверждают, что папа был категорически против изменений в направлении похода. Они ссылаются на его осуждение разорения Задара и требование идти на Святую Земли. Другие исследователи — протестанты, православные и атеисты — склонны видеть во всем происки папского престола. Они считают, что угрозы отлучения были лишь видимостью, что папа с самого начала мечтал захватить империю Востока, дабы подчинить себе православную Церковь. Папа, как они полагают, сговаривался с царевичем Алексеем о воссоединении Церквей после восстановления Исаака на троне силами крестоносцев. А когда уже император Алексей IV завил, что это невозможно, папа чуть ли не прямо благословил захват Царьграда, особенно после прихода к власти Мурзуфла. Полностью отрицать такое развитие событий невозможно. Но все же гипотеза эта основана на толковании нескольких достаточно туманных отрывков из папских посланий (прямые свидетельства отсутствуют) и сильно похожа на разнообразные пресловутые «теории заговора».

Легкость завоевания Константинополя была обеспечена, в том числе, лучшей боевой подготовкой и настроем нападавших. Многие из крестоносцев были убеждены, что свершают благое дело. Не зная особенностей престолонаследия в Византии, франки считали Исаака II законным правителем и жертвой беззакония, царевича Алексея — законным наследником, а Алексея III — узурпатором. Да и желания наказать православных схизматиков тоже хватало.

И все же одной из главных причин падения Византийской державы была ее внутренняя слабость. С одной стороны, предельная централизация, усиленная представлениями о сакральности императора. Вся власть принадлежит священному владыке и ни с кем он ее не делит: ни с баронами, ни с горожанами. Отсюда отчуждение людей от власти. С другой стороны, чехарда василевсов. Какая уж тут может быть верность правителю со стороны народа и даже войска!

Михаил VIII Палеолог

Последствия падения Византии

Первыми последствиями были обычные, увы, ужасы штурма. Насилий было меньше, чем при взятии исламских городов, но разрушений и, особенно, грабежей – много больше. Ведь Константинополь был существенно богаче любого сирийского или палестинского города. Был ли Царьград подожжен, загорелся ли при нападении на него сам — неясно.

Насилий было меньше, чем при взятии исламских городов, но разрушений и, особенно, грабежей – много больше. Ведь Константинополь был существенно богаче любого сирийского или палестинского города. Был ли Царьград подожжен, загорелся ли при нападении на него сам — неясно.

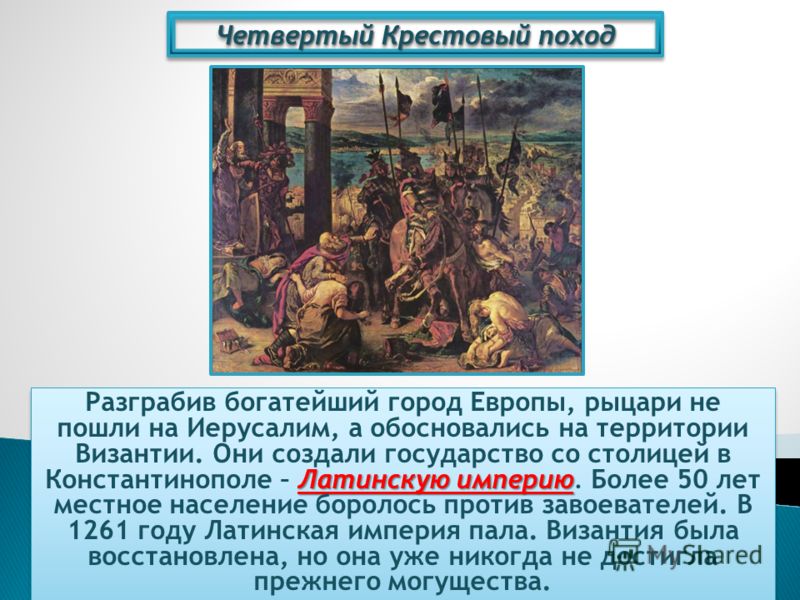

Грабили ратники Божьи немало. Участник и хронист похода, знатный французский барон Жоффруа де Виллардуэн (Geoffroi de Villehardouin, ок. 1150–1213), сообщает: «Такой обильной добычи не брали ни в одном городе со времен сотворения мира». Весьма желанной добычей стали реликвии. Честной Крест, терновый венец Христа (он, правда, некоторое время оставался в Константинополе у новых владельцев) и многие иные священные предметы оказались у крестоносцев. Одно только описание похищенных из Царьграда священных предметов и останков, составленное в 1870-х годах, с трудом уместилось в два объемистых тома. Кроме того, в Европе появилось огромное количество фальшивых реликвий.

Немало ценнейших произведений античного искусства, свезенных в Новый Рим еще Константином, погибло в пожарах, было переплавлено на слитки драгоценных металлов или похищено.

Латинская империя

Главным последствием захвата Константинополя стала организация власти в только что захваченном государстве. Победители принялись делить еще не до конца завоеванное государство, названное историками XVIII века Латинской империей (сами латиняне именовали его Романией). Более всего получили венецианцы, овладевшие прибрежными территориями и Критом.

Латинская империя, подобно Иерусалимскому королевству , была организована по образцу феодальных государств. Создавались подвассальные императорской короне Фессалоникийское королевство (его все же получил главнокомандующий Бонифаций) и другие владения. Среди них крупнейшими были княжество Ахайя (древнее название приморской области на севере Пелопоннеса) и герцогство Афинское.

Новосозданное государство оказалось недолговечным. Обломки прежней державы провозгласили себя ее преемниками. Сами себя они всегда именовали Ромейскими державами. Одна из них, Никейская империя, занимавшая большую часть Малой Азии, оказалась восстановительницей Византийского государства. Опираясь на местное население, ненавидевшее франков, пользуясь помощью Генуи и Пизы, враждовавших с Венецией и, главное, турок, никейские императоры захватывали территорию за территорией. А в 1261 году Михаил VIII Палеолог (ок. 1224–1282, император с 1261 года) вступил в освобожденный Константинополь.

Опираясь на местное население, ненавидевшее франков, пользуясь помощью Генуи и Пизы, враждовавших с Венецией и, главное, турок, никейские императоры захватывали территорию за территорией. А в 1261 году Михаил VIII Палеолог (ок. 1224–1282, император с 1261 года) вступил в освобожденный Константинополь.

Захват Византии не принес добра ни той, ни другой стороне, кроме, может быть, венецианцев. Романия просуществовала недолго. Православная Византия уже не восстановилась в прежней силе и даже размерах. Она оказалась в зависимости от турок, что, в конечном счете, и привело ее к падению в 1453 году . И наконец, следствием Четвертого крестового похода стало то, что неприязнь православных к католикам, существовавшая и ранее, превратилась в ненависть. Плоды ее ощутимы и поныне.

Дмитрий Харитонович

Четвёртый крестовый поход | это… Что такое Четвёртый крестовый поход?

Четвёртый крестовый поход — крестовый поход в 1202—1204 годах. После смерти Тибо Шампанского, поход возглавил маркграф Бонифаций Монферрат.

Крестоносцы собрались на острове Лидо около Венеции. Венецианцы (см. статью дож Энрико Дандоло) вместо Египта высадили крестоносцев у Константинополя. Константинополь пал.

Была создана Латинская империя. Первым её императором избрали Балдуина Фландрского.

Бонифаций Монферрат стал королём Фессалоник. Венецианцы получили треть Константинополя. Византийцы создали Никейскую империю.

В объявленный папой Иннокентием III Четвертый Крестовый поход отправились преимущественно французы и венецианцы. Перипетии этого похода изложены в книге французского военачальника и историка Жоффруа Виллардуэна «Завоевание Константинополя» — первой пространной хронике во французской литературе.

Содержание

|

Краткое описание

По первоначальной договоренности венецианцы обязались доставить французских крестоносцев по морю к берегам Святой земли и обеспечить их оружием и провиантом. Из ожидавшихся 30 тыс. французских воинов в Венецию прибыло только 12 тыс., которые в силу своей малочисленности не могли оплатить зафрахтованные корабли и снаряжение. Тогда венецианцы предложили французам, чтобы в качестве платы те оказали им помощь в нападении на подвластный венгерскому королю портовый город Задар в Далмации, который был главным соперником Венеции на Адриатике. Первоначальный план — использовать Египет в качестве плацдарма для нападения на Палестину — был на время отложен. Узнав о планах венецианцев, папа запретил поход, однако экспедиция состоялась и стоила ее участникам отлучения от церкви. В ноябре 1202 объединенная армия венецианцев и французов обрушилась на Задар и основательно его разграбила.

После этого венецианцы предложили французам ещё раз отклониться от маршрута и повернуть против Константинополя, с тем чтобы восстановить на троне свергнутого византийского императора Исаака II Ангела. Смещённый с престола и ослеплённый своим братом Алексеем, он сидел в Константинопольской тюрьме, в то время как его сын — тоже Алексей — обивал пороги европейских властителей, пытаясь склонить их к походу на Константинополь, и раздавал обещания о щедром вознаграждении. Поверили посулам и крестоносцы, думая, что смогут рассчитывать, что в благодарность император даст им денег, людей и снаряжение для экспедиции в Египет. Не обращая внимания на запрет папы, крестоносцы прибыли к стенам Константинополя, взяли город и вернули Исааку трон. Однако вопрос о выплате обещанного вознаграждения повис в воздухе — восстановленный император «передумал», а после того, как в Константинополе произошло восстание и императора с сыном сместили, надежды на компенсацию и вовсе растаяли. Тогда крестоносцы обиделись. По свидетельствам участников похода, маркграф Бонифаций, стоя под стенами города, передал императору послание следующего содержания: «мы тебя из дыры достали, в дыре же и утопим». Крестоносцы захватили Константинополь во второй раз, и теперь уже грабили его в течение трех дней начиная с 13 апреля 1204. Уничтожались величайшие культурные ценности, было расхищено множество христианских реликвий. На месте Византийской была создана Латинская империя, на трон которой был посажен граф Балдуин IX Фландрский.

По свидетельствам участников похода, маркграф Бонифаций, стоя под стенами города, передал императору послание следующего содержания: «мы тебя из дыры достали, в дыре же и утопим». Крестоносцы захватили Константинополь во второй раз, и теперь уже грабили его в течение трех дней начиная с 13 апреля 1204. Уничтожались величайшие культурные ценности, было расхищено множество христианских реликвий. На месте Византийской была создана Латинская империя, на трон которой был посажен граф Балдуин IX Фландрский.

Просуществовавшая до 1261 г. империя из всех византийских земель включала лишь Фракию и Грецию, где французские рыцари получили в награду феодальные уделы. Венецианцы же владели константинопольской гаванью с правом взимать пошлины и добились торговой монополии в пределах Латинской империи и на островах Эгейского моря. Тем самым они выиграли от Крестового похода больше всех, но до Святой земли его участники так и не добрались. Папа пытался извлечь из сложившейся ситуации собственные выгоды — он снял с крестоносцев отлучение от церкви и принял империю под свое покровительство, надеясь укрепить союз греческой и католической церквей, но союз этот оказался непрочным, а существование Латинской империи способствовало углублению раскола.

Подготовка к походу

В 1198 году христиане предприняли несколько неудачных попыток отвоевать Иерусалим. Иннокентий III хотел стать во главе Крестового похода и тем самым восстановить авторитет Рима, который был подорван Германией. Разослав легатов во все католические страны с требованием отдать сороковую часть имущества на новый поход, Папа начал сбор средств (в том же 1198).

Иннокентий III в своем послании о крестовом походе обещал всем рыцарям, которые будут участвовать в войне за Святую землю, освобождение от налоговой повинности, списание всех долгов, сохранность и неприкосновенность имущества. Это послание привлекло огромное количество бедняков и должников, которые планировали поправить свое положение за счет похода.

| Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. |

Однако крупное рыцарство и короли не спешили участвовать в походе, так как многие были заняты локальными войнами. Для агитации Крестового похода на рыцарские турниры и собрания церковь посылала священников, которые убеждали воинов помочь освободить Святую землю. Самым известным таким проповедником был Фулько Нёльи, который привлек к походу 200 000 воинов и собрал огромные денежные средства.

Для агитации Крестового похода на рыцарские турниры и собрания церковь посылала священников, которые убеждали воинов помочь освободить Святую землю. Самым известным таким проповедником был Фулько Нёльи, который привлек к походу 200 000 воинов и собрал огромные денежные средства.

Осада Задара (Зары)

Предводители войска крестоносцев, собравшихся к лету 1200 г. во Франции, обратились к Венеции, располагавшей наилучшим военным и транспортным флотом, с просьбой перевезти их армию в Египет. В 1201 г. дож Венеции Энрико Дандоло подписал с послами крестоносцев договор, по которому Венеция присоединялась к участию в крестовом походе, и обязывалась перевезти 4500 рыцарей, 9000 оруженосцев и 20000 пехотинцев при условии уплаты 85 тыс. марок серебром. В июне 1202 г. корабли уже были готовы, но лишь треть «пилигримов» прибыла в Венецию. Другие отправились через Фландрию, Марсель, Апулию или задерживались в пути. Вожди похода, даже продав свои драгоценности и отдав наличные средства, смогли собрать лишь часть суммы, которую необходимо было внести целиком. Блокированные на острове Лидо, воины Христовы нуждались во всем необходимом и начали роптать, поход был под угрозой срыва. Тогда дож предложил предводителю похода монферратскому маркизу Бонифацию отсрочку при условии, что воины помогут Венеции овладеть далматинским портом Задаром (во времена IV крестового похода Задар был крупным городом-портом и торговым центром на восточном побережье Адриатики, соперником Венеции), незадолго перед тем передавшимся под власть венгерского короля, тоже, кстати, взявшего крест. Несмотря на запрет папы поднимать оружие против христиан и на протест части знатных и рядовых «пилигримов», покинувших затем лагерь и вернувшихся на родину или продолживших путь в Палестину самостоятельно (среди них был, например, Симон де Монфор, 5-й граф Лестер, будущий предводитель крестового похода против альбигойцев), князья уступили требованию Венеции и после ожесточенной двухнедельной осады, 24 ноября 1202 г. Задар был взят штурмом и разграблен. К этому времени было уже слишком поздно предпринимать заморскую переправу, и экспедиция перезимовала в Задаре .

Блокированные на острове Лидо, воины Христовы нуждались во всем необходимом и начали роптать, поход был под угрозой срыва. Тогда дож предложил предводителю похода монферратскому маркизу Бонифацию отсрочку при условии, что воины помогут Венеции овладеть далматинским портом Задаром (во времена IV крестового похода Задар был крупным городом-портом и торговым центром на восточном побережье Адриатики, соперником Венеции), незадолго перед тем передавшимся под власть венгерского короля, тоже, кстати, взявшего крест. Несмотря на запрет папы поднимать оружие против христиан и на протест части знатных и рядовых «пилигримов», покинувших затем лагерь и вернувшихся на родину или продолживших путь в Палестину самостоятельно (среди них был, например, Симон де Монфор, 5-й граф Лестер, будущий предводитель крестового похода против альбигойцев), князья уступили требованию Венеции и после ожесточенной двухнедельной осады, 24 ноября 1202 г. Задар был взят штурмом и разграблен. К этому времени было уже слишком поздно предпринимать заморскую переправу, и экспедиция перезимовала в Задаре . Через три дня между франками и венецианцами разразилась настоящая война, повлекшая за собой много жертв. Лидерам похода с огромным трудом удалось прекратить этот конфликт.

Через три дня между франками и венецианцами разразилась настоящая война, повлекшая за собой много жертв. Лидерам похода с огромным трудом удалось прекратить этот конфликт.

Папа Иннокентий III отлучил всех участников разграбления христианского Задара от Церкви, но вскоре по политическим мотивам сменил гнев на милость, формально оставив в силе отлучение венецианцев — инициаторов вероломного захвата, и разрешив крестоносцам в дальнейшем пользоваться венецианским флотом для отправки своих отрядов на завоевание Константинополя.

Взятие Константинополя

Основная статья: Осада и падение Константинополя (1204)

«Взятие Константинополякрестоносцами» (Фердина́н Викто́р Эже́н Делакруа́, 1840)

Организаторы Четвертого крестового похода, которых объединял и вдохновлял папа Иннокентий III, вначале приложили немало усилий, чтобы укрепить религиозный пыл крестоносцев, напомнить им об их исторической миссии освобождения Святой земли. Иннокентий III направил послание византийскому императору, побуждая его к участию в походе и одновременно напоминая о необходимости восстановления церковной унии, что практически означало прекращение самостоятельного существования греческой церкви. Очевидно, что этот вопрос был главным для Иннокентия III, который вряд ли мог рассчитывать на участие византийского войска в крестовом походе, затеваемом римско-католической церковью. Император отверг предложения папы, отношения между ними стали крайне напряженными.

Иннокентий III направил послание византийскому императору, побуждая его к участию в походе и одновременно напоминая о необходимости восстановления церковной унии, что практически означало прекращение самостоятельного существования греческой церкви. Очевидно, что этот вопрос был главным для Иннокентия III, который вряд ли мог рассчитывать на участие византийского войска в крестовом походе, затеваемом римско-католической церковью. Император отверг предложения папы, отношения между ними стали крайне напряженными.

Неприязнь папы к Византии в немалой степени предопределила превращение византийской столицы в цель похода крестоносного воинства. Во многом это также было следствием откровенно корыстных намерений предводителей крестоносцев, которые в погоне за добычей направились осенью 1202 г. к принадлежавшему в то время Венгрии крупному торговому городу на восточном побережье Адриатического моря — Задару. Захватив и разорив его, крестоносцы, в частности, уплатили таким образом часть долга венецианцам, заинтересованным в установлении своего господства в этом важном районе. Завоевание и разгром большого христианского города как бы стали подготовкой к дальнейшему изменению целей крестового похода. Поскольку не только папа римский, но и французские и немецкие феодалы в это время тайно вынашивали план направить крестоносцев против Византии. Задар стал своеобразной репетицией похода на Константинополь. Постепенно возникло и идеологическое обоснование такого похода. В среде руководителей крестоносцев все настойчивее велись разговоры о том, что их неудачи объясняются действиями Византии. Византийцев обвиняли в том, что они не только не помогают воинам креста, но даже проводят враждебную политику по отношению к государствам крестоносцев, заключая направленные против них союзы с правителями турок-сельджуков Малой Азии. Эти настроения подогревались венецианскими купцами, ибо Венеция была торговой соперницей Византии. Ко всему этому добавлялись воспоминания о резне латинян в Константинополе. Большую роль сыграло и стремление крестоносцев к огромной добыче, которую сулил захват византийской столицы.

Завоевание и разгром большого христианского города как бы стали подготовкой к дальнейшему изменению целей крестового похода. Поскольку не только папа римский, но и французские и немецкие феодалы в это время тайно вынашивали план направить крестоносцев против Византии. Задар стал своеобразной репетицией похода на Константинополь. Постепенно возникло и идеологическое обоснование такого похода. В среде руководителей крестоносцев все настойчивее велись разговоры о том, что их неудачи объясняются действиями Византии. Византийцев обвиняли в том, что они не только не помогают воинам креста, но даже проводят враждебную политику по отношению к государствам крестоносцев, заключая направленные против них союзы с правителями турок-сельджуков Малой Азии. Эти настроения подогревались венецианскими купцами, ибо Венеция была торговой соперницей Византии. Ко всему этому добавлялись воспоминания о резне латинян в Константинополе. Большую роль сыграло и стремление крестоносцев к огромной добыче, которую сулил захват византийской столицы.

О богатстве Константинополя в ту пору ходили легенды. «О, какой знатный и красивый город! — писал о Константинополе один из участников Первого крестового похода. Сколько в нем монастырей, дворцов, построенных с удивительным мастерством! Сколько также удивительных для взора вещей на улицах и площадях! Было бы слишком утомительно перечислять, каково здесь изобилие богатств всякого рода, золота, серебра, разнообразных тканей и священных реликвий». Такие рассказы разжигали воображение и страсть к наживе, которой так отличались воины крестоносных армий.

Первоначальный план Четвертого крестового похода, предусматривавший организацию морской экспедиции на венецианских судах в Египет, был изменен: крестоносное войско должно было двинуться к столице Византии. Был найден и подходящий предлог для нападения на Константинополь. Там произошел очередной дворцовый переворот, в результате которого император Исаак II из династии Ангелов, правившей империей с 1185 г. в 1195 г. был свергнут с престола, ослеплен и брошен в темницу. Его сын Алексей обратился за помощью к крестоносцам. В апреле 1203 г. он заключил на острове Корфу с предводителями крестоносцев договор, посулив им крупное денежное вознаграждение. В результате крестоносцы отправились к Константинополю в роли борцов за восстановление власти законного императора.

Его сын Алексей обратился за помощью к крестоносцам. В апреле 1203 г. он заключил на острове Корфу с предводителями крестоносцев договор, посулив им крупное денежное вознаграждение. В результате крестоносцы отправились к Константинополю в роли борцов за восстановление власти законного императора.

В июне 1203 г. к византийской столице подошли суда с крестоносным воинством. Положение города было крайне тяжелым, ибо главного средства обороны, которое многократно спасало ранее,— флота у византийцев теперь почти не было. Заключив в 1187 г. союз с Венецией, византийские императоры свели свои военные силы на море до минимума, полагаясь на союзников. Это была одна из тех ошибок, которые решили судьбу Константинополя. Оставалось полагаться только на крепостные стены. 23 июня корабли венецианцев с крестоносцами на борту появились на рейде. Император Алексей III, брат низложенного Исаака II, попытался организовать оборону со стороны моря, но суда крестоносцев прорвались через цепь, закрывавшую вход в Золотой Рог.

Положение в столице делалось все более напряженным. Вымогательства крестоносцев усилили вражду между греками и латинянами, императора ненавидели почти все горожане. Появились признаки зреющего мятежа.

Стоя лагерем в одном из предместий Константинополя, крестоносцы более полугода не только оказывали воздействие на жизнь столицы империи, но и все более распалялись при виде ее богатств. Представление об этом дают слова одного из участников этого похода крестоносцев, амьенского рыцаря Робера де Клари — автора мемуаров под названием «Завоевание Константинополя». «Там было, — писал он, — такое изобилие богатств, так много золотой и серебряной утвари, так много драгоценных камней, что казалось поистине чудом, как свезено сюда такое великолепное богатство. Со дня сотворения мира не видано и не собрано было подобных сокровищ, столь великолепных и драгоценных… И в сорока богатейших городах земли, я полагаю, не было столько богатств, сколько их было в Константинополе!» Лакомая добыча дразнила аппетиты крестоносных воинов.

Крестоносцы решили штурмовать город со стороны Золотого Рога, у Влахернского дворца. Католические священники, состоявшие при войсках крестоносцев, всячески поддерживали их боевой дух. Они с готовностью отпускали грехи всем желавшим того участникам предстоящего штурма, внушая воинам мысль о богоугодности захвата Константинополя.

Вначале были засыпаны рвы перед крепостными стенами, после чего рыцари пошли на приступ. Византийские воины отчаянно сопротивлялись, но все же 9 апреля крестоносцам удалось ворваться в Константинополь. Однако они не сумели закрепиться в городе, и 12 апреля атака возобновилась. С помощью штурмовых лестниц передовая группа атакующих взобралась на крепостную стену. Другая группа сделала пролом на одном из участков стены, а затем разбила несколько крепостных ворот, действуя уже изнутри. В городе начался пожар, погубивший две трети зданий. Сопротивление византийцев было сломлено, Алексей Мурзуфл бежал. Правда, весь день на улицах шли кровопролитные схватки. Утром 13 апреля 1204 г. в Константинополь вступил глава крестоносного войска итальянский князь Бонифаций Монферратский.

Другая группа сделала пролом на одном из участков стены, а затем разбила несколько крепостных ворот, действуя уже изнутри. В городе начался пожар, погубивший две трети зданий. Сопротивление византийцев было сломлено, Алексей Мурзуфл бежал. Правда, весь день на улицах шли кровопролитные схватки. Утром 13 апреля 1204 г. в Константинополь вступил глава крестоносного войска итальянский князь Бонифаций Монферратский.

Город-крепость, устоявший перед натиском многих могучих врагов, был впервые захвачен неприятелем. То, что оказалось не под силу полчищам персов, аваров и арабов, удалось рыцарскому войску, насчитывавшему не более 20 тыс. человек. Один из участников похода крестоносцев, француз Жоффруа де Виллардуэн, автор высоко ценимой исследователями «Истории захвата Константинополя», считал, что соотношение сил осаждавших и осажденных составляло 1 к 200. Он выражал удивление победой крестоносцев, подчеркивая, что никогда еще горсточка воинов не осаждала город с таким множеством защитников. Легкость, с которой крестоносцы овладели огромным, хорошо укрепленным городом, была результатом острейшего социально-политического кризиса, который переживала в тот момент Византийская империя. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что часть византийской аристократии и купечества была заинтересована в торговых связях с латинянами. Иными словами, в Константинополе существовала своеобразная «пятая колонна».

Легкость, с которой крестоносцы овладели огромным, хорошо укрепленным городом, была результатом острейшего социально-политического кризиса, который переживала в тот момент Византийская империя. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что часть византийской аристократии и купечества была заинтересована в торговых связях с латинянами. Иными словами, в Константинополе существовала своеобразная «пятая колонна».

Латинская империя

Основная статья: Латинская империя

Более полувека древний город на босфорском мысу находился во власти крестоносцев. 16 мая 1204 года в храме св. Софии фландрский граф Балдуин был торжественно коронован в качестве первого императора новой империи, которую современники называли не Латинской, а Константинопольской империей, или Романией. Считая себя преемниками византийских императоров, ее правители сохранили многое из этикета и церемониала дворцовой жизни. Но к грекам император относился с крайним пренебрежением.

В новом государстве, территория которого на первых порах ограничивалась столицей, вскоре начались распри. Разноязыкое рыцарское воинство только во время захвата и грабежа города действовало более или менее согласованно. Теперь же прежнее единство было забыто. Дело едва не доходило до открытых столкновений между императором и некоторыми предводителями крестоносцев. К этому добавились конфликты с византийцами из-за дележа византийских земель. В результате латинским императорам пришлось менять тактику. Уже Генрих Геннегауский (1206—1216) стал искать опору в старой византийской знати. Почувствовали себя наконец здесь хозяевами и венецианцы. В их руки перешла значительная часть города — три квартала из восьми. Венецианцы имели в городе свой судебный аппарат. Они составляли половину совета императорской курии. Венецианцам досталась огромная часть добычи после ограбления города.

Разноязыкое рыцарское воинство только во время захвата и грабежа города действовало более или менее согласованно. Теперь же прежнее единство было забыто. Дело едва не доходило до открытых столкновений между императором и некоторыми предводителями крестоносцев. К этому добавились конфликты с византийцами из-за дележа византийских земель. В результате латинским императорам пришлось менять тактику. Уже Генрих Геннегауский (1206—1216) стал искать опору в старой византийской знати. Почувствовали себя наконец здесь хозяевами и венецианцы. В их руки перешла значительная часть города — три квартала из восьми. Венецианцы имели в городе свой судебный аппарат. Они составляли половину совета императорской курии. Венецианцам досталась огромная часть добычи после ограбления города.

Множество ценностей было вывезено в Венецию, a часть богатств стала фундаментом той огромной политической власти и торгового могущества, которые приобрела венецианская колония в Константинополе. Некоторые историки не без оснований пишут, что после катастрофы 1204 года образовались фактически две империи — Латинская и Венецианская. Действительно, в руки венецианцев перешла не только часть столицы, но и земли во Фракии и на побережье Пропонтиды. Территориальные приобретения венецианцев за пределами Константинополя были невелики в сравнении с их планами в начале Четвертого крестового похода, но это не помешало венецианским дожам впредь пышно именовать себя «властителями четверти и получетверти Византийской империи». Впрочем, господства венецианцев в торгово-экономической жизни Константинополя (они завладели, в частности, всеми важнейшими причалами на берегах Босфора и Золотого Рога) оказалось едва ли не более важным, чем территориальные приобретения. Обосновавшись в Константинополе как хозяева, венецианцы усилили свое торговое влияние на всей территории павшей Византийской империи.

Действительно, в руки венецианцев перешла не только часть столицы, но и земли во Фракии и на побережье Пропонтиды. Территориальные приобретения венецианцев за пределами Константинополя были невелики в сравнении с их планами в начале Четвертого крестового похода, но это не помешало венецианским дожам впредь пышно именовать себя «властителями четверти и получетверти Византийской империи». Впрочем, господства венецианцев в торгово-экономической жизни Константинополя (они завладели, в частности, всеми важнейшими причалами на берегах Босфора и Золотого Рога) оказалось едва ли не более важным, чем территориальные приобретения. Обосновавшись в Константинополе как хозяева, венецианцы усилили свое торговое влияние на всей территории павшей Византийской империи.

Столица Латинской империи в течение нескольких десятилетий была местом пребывания самых знатных феодалов. Константинопольские дворцы они предпочитали своим замкам в Европе. Знать империи быстро освоилась с византийской роскошью, переняла привычку к постоянным празднествам и веселым застольям. Потребительский характер жизни Константинополя при латинянах стал еще более ярко выраженным. Крестоносцы пришли в эти края с мечом и за полвека своего владычества так и не научились созидать. В середине XIII в Латинская империя пришла в полный упадок. Многие города и села, опустошенные и разграбленные во время захватнических походов латинян, так и не смогли оправиться. Население страдало не только от непосильных налогов и поборов, но и от гнета чужеземцев, с презрением попиравших культуру и обычаи греков. Православное духовенство вело активную проповедь борьбы против поработителей.

Потребительский характер жизни Константинополя при латинянах стал еще более ярко выраженным. Крестоносцы пришли в эти края с мечом и за полвека своего владычества так и не научились созидать. В середине XIII в Латинская империя пришла в полный упадок. Многие города и села, опустошенные и разграбленные во время захватнических походов латинян, так и не смогли оправиться. Население страдало не только от непосильных налогов и поборов, но и от гнета чужеземцев, с презрением попиравших культуру и обычаи греков. Православное духовенство вело активную проповедь борьбы против поработителей.

Результаты Четвёртого крестового похода

Латинская империя и окружающие территории.

Четвёртый крестовый поход, превратившийся из «пути ко Гробу Господню» в венецианское коммерческое предприятие, приведшее к разграблению Константинополя латинянами, обозначил глубокий кризис крестоносного движения. Итогом этого похода стал окончательный раскол западного и византийского христианства.

Собственно Византия после этого похода перестаёт существовать как государство на более чем 50 лет; на месте бывшей империи создаются государства: Латинская империя, Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезундская империя. Часть бывших имперских земель в Малой Азии были захвачены сельджуками, на Балканах — Сербией, Болгарией и Венецией.

Литература

- История средних веков. В 2 т. Т.1.: Учебник, под ред. С. П. Карпова, М., 2000

Ссылки

На русском языке

- Успенский Ф. История крестовых походов

- Четвёртый крестовый поход. Восток-Запад: Великое противостояние. — Перевод пятой главы второго тома из «A History of the Crusades» под ред. Кеннета М.Сеттона.(недоступная ссылка — история) Проверено 29 октября 2009.

- Краткая библиография четвёртого крестового похода. Восток-Запад: Великое противостояние. — Данные о классических изданиях и переводах, а также сведения об их наличии в сети Интернет.

.(недоступная ссылка — история) Проверено 29 октября 2009.

.(недоступная ссылка — история) Проверено 29 октября 2009.

На английском языке

- E.L. Skip Knox. The Fourth Crusade

- Introduction to the Fourth Crusade

- Medieval Sourcebook: The Fourth Crusade 1204: Collected Sources

Первое падение Византии

В середине XI века в Европе впервые возникла идея крестовых походов. Первоначальной целью было освобождение Иерусалима. В ходе Первого крестового похода рыцарям удалось захватить Иерусалим в 1099 году. Город оставался в руках христиан до завоевания Саладином в 1187 году, после чего был организован Третий крестовый поход. Неудачные попытки восстановить власть над Иерусалимом и провал кампании привели к началу Четвертого крестового похода. Этот неудавшийся крестовый поход привел не к завоеванию Иерусалима, а к осаде Константинополя.

Папа Иннокентий III, динамичный, амбициозный и образованный папа, чей понтификат ознаменовал собой начало Четвертого крестового похода, взошел на престол Святого Петра в 1198 году. В отличие от своих предшественников, он не получил большой помощи от других европейских правителей. После смерти императора Генриха VI престол Священной Римской империи оставался вакантным. Генрих оставил своего несовершеннолетнего сына Фридриха II, который вскоре был втянут в конфликт.

Ненамного лучше обстояло дело в Англии, где после периода плена в Германии король Ричард Львиное Сердце вернулся домой из Третьего крестового похода. У Ричарда были проблемы с французским королем Филиппом II, который захватил его территории в Нормандии, и, как следствие, он начал войну с Францией.

С того момента, как он прибыл в качестве главы церкви, Иннокентий планировал Четвертый крестовый поход, чтобы поднять свой авторитет. Крестоносцы намеревались напасть на Египет, который контролировал Иерусалим. Не имея ни денег, ни флота, они обратились за помощью к Венеции.

Положение в Византийской империи

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

До XI века Византийская империя была могущественным государством, оплотом христианства против ислама. Византийцы храбро оборонялись, пока с востока не пришла новая угроза в виде нашествий турок-сельджуков. Под властью династии Комнинов империи удалось на некоторое время приостановить свой упадок. Политика семейного правления оказалась успешной во время правления императора Алексея I и его сына Иоанна II Комнина. Однако со смертью Мануэля I проблемы Византийской империи вновь всплыли на поверхность. Мануилу наследовал его одиннадцатилетний сын Алексий II, трагически убитый последним императором династии Комнинов Андроником I. Андроник, в свою очередь, был убит разъяренной уличной толпой.

Однако со смертью Мануэля I проблемы Византийской империи вновь всплыли на поверхность. Мануилу наследовал его одиннадцатилетний сын Алексий II, трагически убитый последним императором династии Комнинов Андроником I. Андроник, в свою очередь, был убит разъяренной уличной толпой.

Новая династия Ангелусов не сделала ничего, чтобы предотвратить неуклонный упадок. Первым правителем этой династии был Исаак II Ангелус (1185-1195). Новый правитель не пытался предотвратить злоупотребления при сборе налогов, равно как и не препятствовал продаже рангов. Первое царствование Исаака закончилось переворотом, в ходе которого он был схвачен и ослеплен, а к власти пришел его старший брат Алексей III (1195–1203). Положение Византийской империи накануне Четвертого крестового похода было катастрофическим.

Ни один из европейских монархов не ответил на приглашение Папы Иннокентия III, но он получил ответ от некоторых франкских, фламандских и итальянских дворян. Бонифаций Монферратский был назначен главой Четвертого крестового похода, потому что он был одним из самых выдающихся лордов партии.

Бонифаций Монферратский был назначен главой Четвертого крестового похода, потому что он был одним из самых выдающихся лордов партии.

Крестоносцы согласились собраться в Венеции, и венецианцы согласились перевезти крестоносцев в Египет за 85 000 серебряных марок. Венецианский дож Энрико Дандоло согласился переправить в Египет 30 000 солдат и 4 500 лошадей. Вскоре крестоносцы начали понимать, что у них недостаточно денег для оплаты, потому что в Венецию прибыло гораздо меньшее количество людей, чем было оговорено в контракте.

В результате хитрый венецианский дож сумел перенаправить цель Четвертого крестового похода. Венецианская республика, недавно установившая торговые отношения с Египтом, и не желавшая воевать там, предложила крестоносцам взять Зару, католический город на далматинском побережье, в качестве компенсации венецианцам.

Падение Зары и создание нового плана

, через веб-галерею искусств

, через веб-галерею искусств

Когда крестоносцы появились перед Зарой, население и гарнизон в попытке спастись сбросили флаги, покрытые крестами. Тем не менее крестоносцы заняли городской порт и начали осаду, и Зара сдалась. Венецианцы захватили часть города вдоль гавани, а крестоносцы захватили остальную часть.

В Заре Алексей Ангелус (позже Алексий IV), сын свергнутого византийского императора Исаака II, обратился к воинам и предложил им деньги, чтобы помочь ему восстановить свой престол. Алексий пообещал поставить византийскую церковь под власть католиков, дать крестоносцам 200 000 серебряных марок и обеспечить их припасами на год. Он также пообещал дополнительно 10 000 солдат для завоевания Египта и согласился профинансировать 500 рыцарей на Святой Земле.

Часть крестоносцев категорически возражала против дальнейших отклонений от дороги и требовала немедленного движения в сторону Сирии. Остальные выступали за завоевание Константинополя, что обеспечило бы им средства и военную поддержку, что очень помогло бы в продолжении их кампании. Папа Иннокентий категорически против любых действий в Константинополе. Он отправил письмо, которое прибыло в Зару после того, как крестоносцы уже приняли предложение Алексия и отправились к Золотому Рогу.

Папа Иннокентий категорически против любых действий в Константинополе. Он отправил письмо, которое прибыло в Зару после того, как крестоносцы уже приняли предложение Алексия и отправились к Золотому Рогу.

24 июня 1203 года крестоносцы высадились в Халкидоне, маленьком городке на азиатском берегу Босфора. Там был императорский замок, в котором собирались лорды-крестоносцы. Осада Константинополя была в самом разгаре. Император Алексий III послал отряд для изгнания крестоносцев, но крестоносцы нанесли им поражение. Через день в лагерь крестоносцев прибыла миссия императора Алексия III. Всем стало ясно, что король не намерен передавать власть своему племяннику. Крестоносцы решили рискнуть и начать осаду Константинополя. Византийцы во главе с Феодором Ласкарисом безуспешно пытались победить крестоносцев.

Крестоносцы предприняли последнюю смертельную атаку 17 июля. Той ночью Алексей III покинул Константинополь, унеся с собой все сокровища, которые он мог взять, оставив свой народ и свою семью. Исаак Ангелус был освобожден из темницы и вернулся на трон. После этого Исаак по просьбе крестоносцев подтвердил договор, заключенный с ними его сыном. 1 августа князь Алексий был официально коронован соправителем под именем Алексий IV Ангелус. Он ввел новые сборы, опустошил государственную казну и конфисковал имущество, но сумел собрать только половину суммы, обещанной крестоносцам.

Той ночью Алексей III покинул Константинополь, унеся с собой все сокровища, которые он мог взять, оставив свой народ и свою семью. Исаак Ангелус был освобожден из темницы и вернулся на трон. После этого Исаак по просьбе крестоносцев подтвердил договор, заключенный с ними его сыном. 1 августа князь Алексий был официально коронован соправителем под именем Алексий IV Ангелус. Он ввел новые сборы, опустошил государственную казну и конфисковал имущество, но сумел собрать только половину суммы, обещанной крестоносцам.

Конфликт Алексея IV с крестоносцами

Новые поборы и пожар в Константинополе во время осады создали большое антикрестовое настроение. Конфликты между византийцами и крестоносцами все чаще вспыхивали по всему городу. Кульминацией этих столкновений стал поджог крестоносцами храма Святой Софии.

Крестоносцы на другом берегу залива ждали выплаты своего долга. Когда прибыли небольшие суммы денег, крестоносцы разгадали намерения Алексия. Бонифаций Монферратский отправился к Алексию IV с требованием оплаты. Но вскоре по рекомендации своих советников Алексей прекратил выплаты. Возмущенные поведением Алексия, крестоносцы и венецианцы созвали встречу. Посольство обратилось в суд и потребовало оплаты. В противном случае они забрали бы то, что им принадлежало.

Когда прибыли небольшие суммы денег, крестоносцы разгадали намерения Алексия. Бонифаций Монферратский отправился к Алексию IV с требованием оплаты. Но вскоре по рекомендации своих советников Алексей прекратил выплаты. Возмущенные поведением Алексия, крестоносцы и венецианцы созвали встречу. Посольство обратилось в суд и потребовало оплаты. В противном случае они забрали бы то, что им принадлежало.

После этих событий влияние и авторитет династии Ангелусов рухнули, как карточная башня. Развитие ситуации и трусливое поведение правителя привели к государственному перевороту 25 января 1204 г. Новым императором был провозглашен Алексей V Дука, а Алексей IV был убит в застенках. Через несколько дней умер и его отец Исаак. Крестоносцы повернулись к окраинам Константинополя, грабя и уничтожая все на своем пути.

Взятие Константинополя 13 апреля 1204 года в ходе Четвертого крестового похода было одним из эпохальных событий средневековой истории. Осада Константинополя, разграбление и сожжение города только усугубили нетерпимость между восточными и западными христианами. Это также повлияло на создание государств, возникших на территории Византийской империи.

Осада Константинополя, разграбление и сожжение города только усугубили нетерпимость между восточными и западными христианами. Это также повлияло на создание государств, возникших на территории Византийской империи.

После Четвертого крестового похода западные христиане образовали несколько латинских государств, наиболее важным из которых была Латинская империя Константинополя. Болдуин Фландрский имел честь стать первым императором. Бонифаций Монферратский решил основать собственное государство, таким образом создав Фессалоникское королевство, вассальное государство латинского императора. Также были образованы Ахейское княжество и Афинское герцогство.

Византийцы сохранили контроль над частями современной Албании и западной Турции, но части Албании и часть Греции также стали так называемой Деспотией Эпира, а часть Малой Азии стала Никейской империей. Небольшая прибрежная территория на севере современной Турции стала так называемой Трапезундской империей. В 1261 году императору Никеи Михаилу VIII Палеологу удалось отвоевать Константинополь, свергнув Латинскую империю и восстановив части Византийской империи. Однако обновленная Византийская империя была лишь тенью былого могущества и богатства. Раны, нанесенные во время Четвертого крестового похода, никогда не зажили.

В 1261 году императору Никеи Михаилу VIII Палеологу удалось отвоевать Константинополь, свергнув Латинскую империю и восстановив части Византийской империи. Однако обновленная Византийская империя была лишь тенью былого могущества и богатства. Раны, нанесенные во время Четвертого крестового похода, никогда не зажили.

Как Четвертый крестовый поход был нацелен на Иерусалим, но поразил Константинополь

9 октября 1192 года король Англии Ричард I покинул святую землю, фактически положив конец Третьему крестовому походу и разрушив все надежды христиан на завоевание Иерусалима. Потребовалось шесть лет и избрание нового папы в 1198 году, чтобы начать 4-й крестовый поход, на этот раз направлявшийся в Египет. Была надежда, что тогда Египет можно будет выкупить за возвращение Иерусалима. Но крестовый поход так и не достиг ничего из этого; вместо этого закончилось грабительским разграблением столицы Византийской империи Константинополя в апреле 1204 г.

Придя к власти, Папа Иннокентий III сразу же загорелся желанием вернуть себе Иерусалим и восстановить состояние христиан в Леванте. Это должно было стать общеевропейским движением; старые счеты между дворянами и рыцарями должны были быть отложены в сторону. Он повелел: «Пусть все вместе и в отдельности готовятся».

90 004 Третий крестовый поход Ричарда обеспечил христианам контроль над прибрежными городами святой земли, но их положение, окруженное мусульманскими войсками, было ненадежным. Иннокентий дал обычное папское благословение, а также указ, разрешающий отпущение грехов каждому, кто принял крест.

Средневековый рыцарь был жестоким человеком. А жестоким людям, как говорили, будет очень трудно войти в небесные врата. Религиозно настроенные крестоносцы жаждали прощения грехов. Но практичные из них знали, что вооруженное паломничество на Ближний Восток — это возможность приобрести новые земли и грабить — все это освящено волей единственного земного представителя Бога.

Но практичные из них знали, что вооруженное паломничество на Ближний Восток — это возможность приобрести новые земли и грабить — все это освящено волей единственного земного представителя Бога.

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостейНовость о звонке Иннокентия наполнила Европу огромной волной оптимизма. Один рыцарь резюмировал настроение времени: «Мы желаем только отомстить за честь Иисуса Христа и, по милости Божией, отвоевать Иерусалим».

Тибо, граф Шампанский, был избран руководителем армии, несмотря на то, что ему было всего 22 года. Однако он уже был успешным рыцарем; один летописец заявил: «Ни у кого другого в то время не было такого количества преданных последователей». Возможно, свидетельством популярности Тибо является то, что пожилые люди (такие как Людовик Блуа и Болдуин Фландрский) были готовы сражаться и потенциально умереть под его командованием.

Так почему же 4-й Крестовый поход так эффектно провалился? Как хорошо финансируемая, хорошо руководимая группа опытных солдат оказалась в 1000 километрах от своей цели, разграбив город-христианин?

Большинство предыдущих крестовых походов включало в себя медленное марширование масс солдат через враждебные земли, чтобы добраться до Палестины. Четвертый крестовый поход будет другим. Его целью был Египет, и для его достижения потребовалось бы использование большого флота кораблей.

Только две морские державы Южной Европы смогли собрать такую флотилию, Генуя и Венеция. Генуя не заинтересовалась этой схемой, но венецианцы согласились предоставить военно-морские силы, способные перевезти, по словам французского рыцаря Виллардуэна, «четыре тысячи пятьсот лошадей и девять тысяч оруженосцев… четыре тысячи пятьсот рыцарей и двадцать тысяч пехотинцев».

Всего 33 500 человек. Такая гигантская сила должна была платить за ее транспортировку, поскольку венецианцы не могли оплачивать счета в одиночку. Чтобы построить такой флот, венецианцам пришлось бы приостановить свои другие прибыльные торговые интересы в регионе.

Это не было легкомысленным решением; как заметил один венецианский дож, «просьба такого масштаба требует тщательного рассмотрения».

Этим дожем был Энрико Дандоло. Ему было около девяноста лет, и он был таким же проницательным политическим деятелем, как и они. Дандоло все это видел и все делал: солдат, государственный деятель, адмирал, торговец. В течение многих лет он расширял интересы Венеции за счет конфликта с Византийской империей. Крестовый поход дал ему и его людям возможность заработать серьезные деньги, а также попасть в хорошие книги Папы.

Было ясно, что эта сделка была единственным жизнеспособным вариантом для крестоносцев. Это также оставило их с огромным счетом перед венецианцами.

Затем произошло первое великое бедствие Крестового похода.

Граф Тибо, великая надежда католической Европы, внезапно и неожиданно скончался от лихорадки. Крестовый поход остался без лидера.

Когда христианское войско собралось вокруг Венеции летом 1202 года, стало ясно, что материализовалась «только четверть рыцарей и половина пехоты», в результате чего осталось около 12 000 человек. Отсутствие войск объясняется гибелью Тибо.

Граф Бонифаций Монферратский в конце концов был избран главнокомандующим армией, но он был итальянцем. Хотя у него была хорошая родословная крестоносцев, солдаты, составлявшие 4-й крестовый поход, были в основном набраны из Франции, и они предпочли бы, чтобы Тибо выжил, чтобы возглавить их. Многие просто не явились.

Многие просто не явились.

Крестоносцы, собравшиеся в Венеции, теперь остались в большом долгу, так как ранее было условлено, что каждый человек заплатит свою долю за переход. Не может быть никаких сомнений в том, что Дандоло использовал затруднительное положение крестоносцев в своих интересах, но в сложившихся обстоятельствах он мало что мог сделать. Размер венецианского участия в 4-м крестовом походе был огромным, не имеющим аналогов в истории итальянских морских республик. Сбор этого флота истощил венецианскую казну, и когда стало очевидно, что армия не может заплатить полностью, у Дандоло не осталось иного выбора, кроме как каким-то образом возместить свои потери.

Третья диверсия: Зара

Армия крестоносцев 1202 года состояла из большого, закаленного в боях отряда, состоявшего в основном из профессиональных европейских солдат. Для Дандоло необходимость использовать его для продвижения венецианских интересов оказалась слишком большой, и было решено, что долг крестоносцев будет отложен, если они помогут взять далматинский порт Зара, христианский город в Византийской империи. Затем добыча, полученная в результате завоевания, будет использована для выплаты венецианцам, и флот без промедления отправится в Египет.

Для Дандоло необходимость использовать его для продвижения венецианских интересов оказалась слишком большой, и было решено, что долг крестоносцев будет отложен, если они помогут взять далматинский порт Зара, христианский город в Византийской империи. Затем добыча, полученная в результате завоевания, будет использована для выплаты венецианцам, и флот без промедления отправится в Египет.

С неохотой большинство крестоносцев согласились. Время года также способствовало тому, что крестовый поход пошел по этому пути, поскольку цель Египта была недосягаема до весны. Долг венецианцам нельзя было просто игнорировать, поскольку их флот по-прежнему был важной частью предприятия. И Дандоло не мог позволить себе действовать по-другому — для него время было деньгами. Теперь у него была армия, и он не мог позволить себе ждать до следующей кампании в Египте, опасаясь, что крестовый поход может прерваться. Он и его люди вложили бы свои деньги в эту схему просто так.

Виллардуэн дает нам описание захвата:

«Со стороны моря подняли подъемные трапы с боевых кораблей.

[Осадные машины] начали забрасывать стены и башни камнями. Бой длился пять дней, когда саперам было приказано демонтировать стены. Жители, наконец, сдались…».

При взятии Далматинского порта в декабре 1202 года было обнаружено, что собранной добычи оказалось недостаточно. Венецианцы все еще были должны деньги; следовательно, 4-й крестоносец все еще должен был выполнять обязательства перед своими союзниками.

Всего через несколько дней после взятия Зары Бонифаций Монферратский прибыл в лагерь крестоносцев с поразительным предложением. Он привел с собой человека по имени Алексий Ангелос, претендента на византийский престол, которым в настоящее время владеет Исаак II.

В обмен на свержение нынешнего императора в пользу себя, Ангелос согласился выплатить долг крестоносцев венецианцам и профинансировать нападение на святую землю после того, как он пришел к власти. Самое удивительное, что он также согласился предложить крестоносцам союз Элладской православной церкви с Римом.

Самое удивительное, что он также согласился предложить крестоносцам союз Элладской православной церкви с Римом.

Если план сработает, от этого выиграют все. Венецианцы, наконец, заплатят, оставив честь крестоносцев нетронутой, Папа будет в восторге от того, что раскол восточного и западного христианства может быть объединен под его контролем, а сами крестоносцы смогут выполнить свои святые обеты, предприняв гигантское нападение. на исламский мир.

Большая часть армии уже была расквартирована в Заре, идеальной отправной точке для сухопутного марша через Балканы, чтобы захватить византийскую столицу Константинополь. Зимой до лагеря крестоносцев также дошли новости о том, что другой правитель сверг Исаака II, назвавшегося Алексием III. В Византийской империи явно были внутренние проблемы, чем 4-й крестоносец и их венецианские союзники были только рады воспользоваться.

В начале июля воинство крестоносцев разбило лагерь за пределами города. Когда Алексиуса Ангелоса выставили напоказ перед стенами, никто из наблюдавших горожан, казалось, даже не знал, кто он такой. Крестоносцы столкнулись с тем фактом, что им нужно будет применить силу, чтобы посадить своего человека на трон.

Когда Алексиуса Ангелоса выставили напоказ перед стенами, никто из наблюдавших горожан, казалось, даже не знал, кто он такой. Крестоносцы столкнулись с тем фактом, что им нужно будет применить силу, чтобы посадить своего человека на трон.

17 числа они предприняли серию яростных нападений, в результате которых место охватило пламя. Алексий III, не совсем адекватный военачальник, бежал из города. 1 августа Алексий Ангелос был коронован как Алексий IV, правивший как соправитель с Исааком II (который был заключен в тюрьму и ослеплен Алексием III). Эта двойная монархия была создана для сохранения мифа о византийской имперской целостности.

Первым актом Алексия IV был указ о выплате венецианцам 100 000 марок (остаток долга крестоносцев). Однако новый император не мог удовлетворить требования крестоносца, не оттолкнув полностью свой народ.

Общественное мнение вскоре повернулось против него, поскольку были выдвинуты обвинения в гомосексуализме. Согласно Хониату, греческому летописцу того времени, люди утверждали: «Он водил компанию с развратными людьми». В конце концов, Алексий был свергнут своим зятем, который, что неудивительно, отказался соблюдать договор с христианами. Более того, ситуация со снабжением в лагере крестоносцев становилась отчаянной, поскольку их положение гарантировало, что они не контролируют плодородные провинции для легкой добычи.

Согласно Хониату, греческому летописцу того времени, люди утверждали: «Он водил компанию с развратными людьми». В конце концов, Алексий был свергнут своим зятем, который, что неудивительно, отказался соблюдать договор с христианами. Более того, ситуация со снабжением в лагере крестоносцев становилась отчаянной, поскольку их положение гарантировало, что они не контролируют плодородные провинции для легкой добычи.

Недовольная византийской диверсией, часть войска по собственной инициативе ушла в святую землю. Как заявил Виллардуэн, любой образ действий казался предпочтительнее, чем видеть армию «расколотой и уничтоженной».

Месяцев бездействия. Межфракционная политика Византийской империи стала для крестоносцев бесконечной. Положение становилось все более непростым, поэтому лидеры крестового похода приняли прагматичное и отчаянное решение разграбить Константинополь.

1587, через Дворец Дожей, Венеция, через Google Arts & Culture

1587, через Дворец Дожей, Венеция, через Google Arts & Culture

9 апреля 1204 года начались атаки крестоносцев вдоль северного берега города, венецианские корабли были превращены в плавучие осадные башни.

Первоначальные атаки были отбиты, но через три дня двум рыцарям удалось взобраться на стены. Первую изрубила Варяжская гвардия. Второй, Андрей Орбуазский, противостоял защитникам, которые, по свидетельству Виллардуэна, «бросились на него с топорами и мечами и осыпали его ударами, но, по милости Божией, он был в доспехах, и они не ранили его. Он был защищен Богом, и не было Его воли, чтобы господство [византийцев] продолжалось».

К вечеру часть города оказалась во власти крестоносцев. Опасаясь контратаки византийцев, крестоносцы подожгли несколько домов, и пламя охватило большую часть Константинополя. Той ночью византийский полководец бежал вместе с большей частью уцелевших войск.

Последовали три дня насилия и систематического грабежа, лидеры крестового похода приказали своей личной свите «захватить все лучшие и богатейшие дома города».

1 На русском языке

1 На русском языке