Чем торговали в Древней Руси и с кем?

Картина С. В. Иванова Торг в стране восточных славян

Внутренняя торговля.

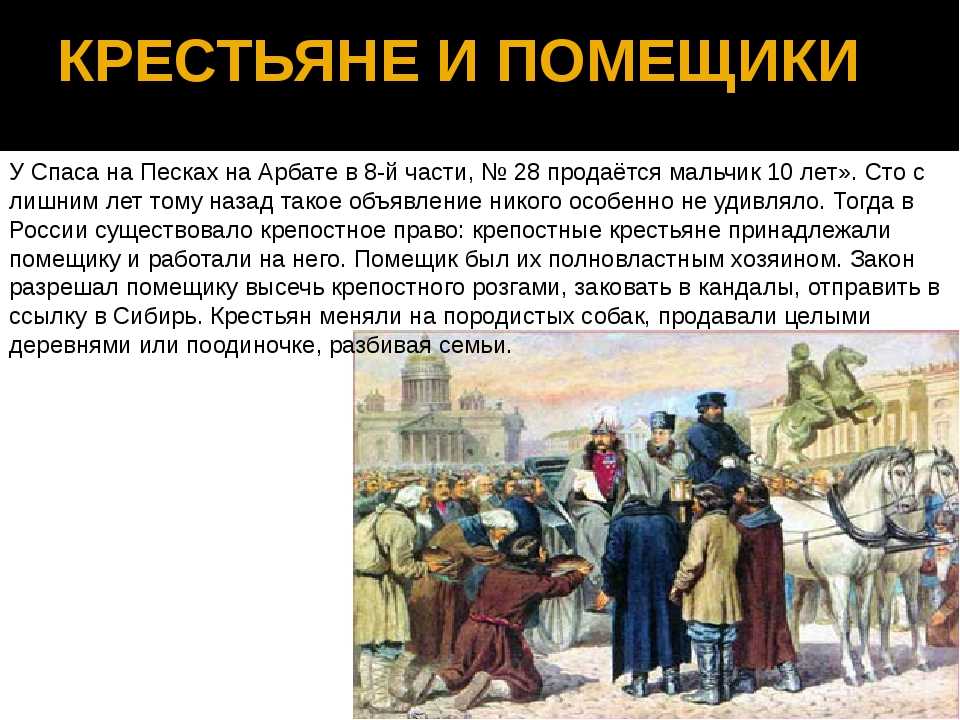

Поскольку в экономике Руси господствовало натуральное хозяйство, развита была больше меновая торговля. Внутренний рынок рос в основном за счёт развития ремесла, а ремесленники составляли значительный процент городского населения. Во многих городах, а также в относительно крупных населённых пунктах складывались рынки, которые также именовались «торгами». Крестьяне из окрестных мест здесь обменивали продукты своего труда на железные или медные орудия, утварь и т. д. Многие торговцы имели свои лавки и для взвешивания использовали миниатюрные весы. Торговые площади были местом большого собрания людей, поэтому на них часто делали объявления о насущных и волнующих делах (согласно «Русской правде», например, поймавший вора должен был заявить об этом именно на рыночной площади). Кроме того, на городских рынках народ собирался на вече.

До −50% на игрушки Chicco на OZONРазвивающие игрушки для малышей Chicco со скидками до −50%. Выбирайте на OZON.ruРазвивающие игрушки для малышей Chicco со скидками до −50%. Выбирайте на OZON.ruozon.ruУдобная доставка20 способов оплатыШирокий ассортиментГарантия качестваПерейти₽

Из ряда источников нам известны следующие товары, продаваемые на рынках в Древней Руси: оружие, изделия из металла, металлы, соль, одежда, шапки, меха, полотно, гончарные изделия, лес, древесина, пшеница, рожь, просо, мука, хлеб, мед, воск, благовония, лошади, коровы, овцы, мясо, гуси, утки и дичь. Значительную роль в формировании этого перечня при этом играла сельская местность. Горожане зависели от снабжения их сельскохозяйственной продукцией крестьянами, которые, в свою очередь, зависели от орудий труда и других товаров, производимых городскими ремесленниками.

Внешняя торговля с Византией

Внешняя торговля в целом была связана с такой системой как данничество. Дань – плата за несостоявшийся набег с несвободных, не принадлежащих к главенствующей общности. Взимали её денежными средствами и мехами пушных зверей. Каждый год после её сбора значительная часть продавалась на внешнем рынке, в основном в Византии. В X веке благодаря ряду военных конфликтов киевские князья создали благоприятные условия для торговли на Чёрном море, в Византии, Хазарском каганате и Волжской Булгарии. При этом, стоит сразу отметить, что грань между торговцем и разбойником в те времена была достаточно зыбкая: купец, если представлялась возможность, легко мог попытаться завладеть чужим имуществом. Дружины играли значительную роль в древнерусской торговле, и за один поход могли принять участие в грабительском набеге, а затем торговать награбленным.

Византийская империя к 1081 году

Из Руси в Византию в огромных количествах ввозились такие товары как мед и воск, меха, а также изделия русских ремесленников, оружейников и ювелиров, и рабы (особенно востребованы были женщины). На Русь из Византии привозили предметы роскоши, виноградные вина, шелковые ткани, благовония, приправы и дорогое, красивое, качественное оружие.

На Русь из Византии привозили предметы роскоши, виноградные вина, шелковые ткани, благовония, приправы и дорогое, красивое, качественное оружие.

Внешняя торговля со странами Востока

Волжский торговый путь (также называемый путём «из варяг в персы»), шедший от города Ладога на Каспий и далее в Хорезм и Среднюю Азию, Персию и Закавказье, был одним из самых ранних речных торговых путей, связывавших Скандинавию с Арабским Халифатом в раннем средневековье. Столица Волжской Булгарии, Булгар, являлась в IХ—ХІІІ вв. важнейшим торговым центром севера Восточной Европы, а арабские монетные клады подтверждают значение Волги в русской торговле с халифатом. Русские купцы привозили сюда те же, уже упоминаемые нами, товары, которыми торговали с византийцами и хазарами, — меха, мёд, воск и рабов. С юга и юго-востока в Булгар прибывали восточные купцы, которые везли с собой ткани, украшения и другие изделия ремесел, оружие и деньги, серебряную монету восточных стран. Из Булгара вывозились меха куньи, собольи, беличьи, горностаевые, лисьи бобровые, заячьи, шкуры козьи, бобровая струя, крупная рыба, янтарь, юфть, воск, мед, орехи, кольчуги, мечи, овцы, крупный рогатый скот, хлеб, невольники.

На карте показаны основные торговые пути варягов — по Волге (красн.

К резкому сокращению всех видов контактов с зарубежными странами привело татаро-монгольское нашествие. Надолго парализованные связи в Восточной Европе возродились только во время становления централизованного Русского государства, но уже по другим руслам и торговым путям.

https://zen.yandex.ru/media/vestnikistorii/chem-torgovali-v-drevnei-rusi-i-s-kem-5dee88ab2beb4900af8d824e

I Романовские чтения

Асессорова Н.П. (Владимир)

Торговые связи

Владимиро-Суздальских земель с Востоком и Волжской Болгарией как фактор становления государственности на Руси в XII – начале XV вв. (Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская республика )

Изучение восточной торговли Владимиро-Суздальской Руси дает

возможность рассмотреть многочисленные связи этого района со странами

Востока, определить участие в восточной торговле русских купцов.

Торговля Владимиро-Суздальской Руси с Востоком шла по Волжско-каспийскому пути. Шелковые ткани, пряности, драгоценные камни, жемчуг, золото и серебро в слитках, ювелирные изделия привозились арабами и персами из Индии, Персии, Хорезма и Ормуза в район Каспийского моря, Закавказья, Нижней Волги и через земли болгар попадали во Владимиро-Суздальское княжество.

В странах Востока всегда был спрос на мех. Русские вывозили соболя, лисицу,

бобра, горностая, рысь, некоторые изделия из меха. Помимо мехов и льна, также

выступавшего в качестве драгоценного дара из района Средней и Верхней Волги, Оки

и их притоков на Восток шли мед, рыба, рыбий клей, кожа (сафьян), заготовки

дерева (береза, ясень, дуб – эта древесина шла на изготовление оружия — луков),

а также клинки мечей, а позднее сабель. Через «Суждальскую землю» шли и товары

из Новгорода, его владений, Прибалтики и стран Скандинавии: янтарь, моржовая

кость, цветные металлы, оружие.

Новгород. Собор св. Софии. Вид с восточной стороны.

Основная доля вывоза падает на сырье,1 но вывозились из Руси и ремесленные изделия, ювелирные украшения2 и льняные одежды. Уже в начале XII в. в Закавказье было известно, что льняные одежды «ценою каждая в золотую монету» вывозятся из страны «русов».3 Вывоз такого товара, как льняные ткани, дает возможность безошибочно определить место их изготовления: Владимиро-Суздальская, Новгородская и Смоленская земли. Действительно, в основном только эти области производили лен-долгунец, так как в силу природных условий на юге Руси эта культура почти не произрастала.

Упоминание о продаже льняных тканей, конечно, не дает возможности точно

определить, где они были изготовлены. В то же время необходимо признать, что и

местные, и привозимые из Новгорода и Смоленска льняные ткани покупались купцами,

непосредственно торговавшими с Востоком, на территории Владимиро-Суздальской

земли, полностью контролировавшей северную часть Волжского пути.

Надо отметить еще одну важную особенность экспорта льна, «национального продукта» Владимиро-Суздальской земли, Новгорода и Пскова, поступавшего в страны как Востока, так и Запада. В средние века вся золототканая промышленность Средней Азии, Индии, Персии, Среднего Востока, Ближнего Востока, Египта, Малой Азии, Византии, Италии, Испании не могла существовать без льна. Основа для золотой нити была льняной. Именно на нее накручивалось покрытие золотой амальгамы или тонких позолоченных лент серебра.

Остатки шелковых тканей при раскопках на территории Владимиро-Суздальской и Новгородской земель также позволили установить интенсивные связи этих районов со Средней Азией.

Нельзя не отметить очень широкий ввоз шелковых тканей, а также шелковых и

золотых нитей. Великолепные драпировки, которыми украшались церкви Владимира,

Боголюбова, Ростова, Суздаля во время торжественных богослужений, роскошные

парадные облачения духовенства и знати были эффектным, но не единственным

подтверждением связей с экзотическими странами Востока.

Раскопки курганного могильника близ с. Михалки около г. Суздаля в 1974 г. дали фрагменты женской одежды XII в. Воротники платьев были сделаны из ткани с золотым шитьем. М. А. Сабурова, исследовавшая эти детали одежды, пришла к следующим выводам. Ткань — шелк «византийского круга», ее цвет «червчатый». Она окрашена специальным красителем, происходившим из Ирана. Шелк расшит уже на Руси местными вышивальщицами Владимиро-Суздальской земли. Вышивка произведена золотыми нитками. «Нити сделаны из позолоченной серебряной узкой ленты, обвивающей льняную ткань».4

Весьма важен и заключительный вывод М. А. Сабуровой, что шитые воротники

«широко распространяются по всей Древней Руси, включая и окраинные земли».

Исследовательница также подчеркивает, что их находят «не только в погребениях

княжеско-боярской среды, но и в богатых погребениях горожан и крестьян».5

Последний вывод еще раз указывает на массовые закупки (а, следовательно, и на

сравнительную дешевизну) шелка на территории Владимиро-Суздальской Руси, куда

он поступал не только из Византии, но и с Востока.

В курганном некрополе Суздаля обнаружены шелковые ткани иранского и среднеазиатского происхождения. Так, в курганах № 55 и № 74 встречены фрагменты шелковых однослойных тканей саржевого и полотняного переплетения азиатского производства, характерной особенностью которых является отсутствие крутки шелковых нитей основы и утка. Окрашены ткани червецом в красно-малиновый цвет и красителем индиго в синий тон, есть и полихромные образцы.6

Из стран Востока в Северо-Восточную Русь поступали серебро в монетах и ломе, драгоценности, стеклянная посуда и бусы, атлас, перец, мускус.

Находки монет также подтверждают предпринимательскую деятельность и

позволяют говорить о торговле с Востоком. На изучаемой территории было

обнаружено свыше 50 кладов восточных монет — куфических, саманидских и

аббасидских.7 Количество восточных монет, найденных в кладах, колеблется

от нескольких монет до десятка тысяч. Происхождение монет может служить

достаточным доказательством связей между арабским Востоком и

Владимиро-Суздальской землей на протяжении нескольких веков. Были найдены

монеты, выпущенные на севере Ирана (чеканенные в городе Казвине), в

Центральном и Южном Иране — в Исфахане, Ширазе, Фаррисе.8 Наряду с иранскими

обнаружены монеты из Сирии — Дамаска, с Аравийского полуострова — из княжества

Оман, из города Басры, крупнейшего порта в Персидском заливе и перевалочного

пункта на пути в Индию.9 Монеты, чеканенные в Багдаде, говорят о торговых связях

с Двуречьем; монеты Тбилиси, Самарканда, Бухары и Мерва — о связях с Закавказьем

и Средней Азией.10

Происхождение монет может служить

достаточным доказательством связей между арабским Востоком и

Владимиро-Суздальской землей на протяжении нескольких веков. Были найдены

монеты, выпущенные на севере Ирана (чеканенные в городе Казвине), в

Центральном и Южном Иране — в Исфахане, Ширазе, Фаррисе.8 Наряду с иранскими

обнаружены монеты из Сирии — Дамаска, с Аравийского полуострова — из княжества

Оман, из города Басры, крупнейшего порта в Персидском заливе и перевалочного

пункта на пути в Индию.9 Монеты, чеканенные в Багдаде, говорят о торговых связях

с Двуречьем; монеты Тбилиси, Самарканда, Бухары и Мерва — о связях с Закавказьем

и Средней Азией.10

Кабул (как и города Балх, Газна, Герат) был крупным центром караванной

торговли с Индией. Караванная торговля шла не только через Кабул, но и через

Северо-Восточный Афганистан — провинцию Бадахшан, которая граничит с Индией. На

территории Владимиро-Суздальской Руси и в районе самого города Владимира найдена

целая серия бадахшанских монет. 11

11

Через посредников (волжских болгар и арабов) товары Владимиро-Суздальской Руси могли попадать далеко на Восток — в Иран, Афганистан, в центры торговли и караванных путей.

В ХII-XIII вв. велась посредническая торговля и с Индией. Известным подтверждением этого является упоминание о земле русов и о русских товарах в ряде сочинений индийских писателей, географов и историков. Так, Масуд Сад Салман (XII в.), поэт из Лахора, говорит в своих стихах о боевых доспехах из земли русов. Более детальное знакомство с Древней Русью обнаруживает Мухаммед Авфиз (XIII в.), который пространно описывает торговый путь по Волге, Волжскую Болгарию и племена славян.12 Седьмая глава сочинения Мубаракшаха Марварруди «Тарих и Фахруддин» (1206 г.), одного из первых исторических трудов, написанных в Индии, содержит довольно подробные сведения о русах, об их расселении и о реке Дарья-и-Рус (Волге).13

На территории северо-востока Руси находят поливную и стеклянную посуду

Востока. Найдена она и в районе Суздаля. Это фаянсовая посуда с люстровой и

люстровидной росписью. Она изготовлена в XII—XIII вв. в Иране.

Найдена она и в районе Суздаля. Это фаянсовая посуда с люстровой и

люстровидной росписью. Она изготовлена в XII—XIII вв. в Иране.

С Востока шел основной импорт драгоценных камней. Их стоимость и небольшой

вес были исключительно выгодны купцам, совершавшим громадные переходы в

несколько тысяч верст. Драгоценные камни прежде всего шли на украшение

предметов культа. Летописец указывает на использование их для оклада икон и

другой храмовой утвари в главной церкви Владимира. В некрологе князю Андрею

Боголюбскому рассказывается о его деятельности как фундатора: «и украси ю

(церковь) иконами мноценьными, златом и каменьем драгым, и жемчюгом великымь

безьценьным, и устрой е различными цятами и аспидными цатами украси и всякими

узорочьи».14 И далее летописец добавляет: «украшена и всякыми сосуды церковнымы

и ерусалим злат и с каменьи драгими и репидии многоценьными каньделы

различными…»15 Если название камней не указано, то жемчуг, как видим,

упоминается. «Великий жемчюг», самый лучший в тот период, добывался в Индийском

океане. Видимо, речь шла все-таки о восточном жемчуге, так как пресноводный

жемчуг, добывавшийся в реках России, был значительно меньше по величине. Но

если это так, то Андрей Боголюбский украшал свои храмы индийскими жемчужинами.

«Великий жемчюг», самый лучший в тот период, добывался в Индийском

океане. Видимо, речь шла все-таки о восточном жемчуге, так как пресноводный

жемчуг, добывавшийся в реках России, был значительно меньше по величине. Но

если это так, то Андрей Боголюбский украшал свои храмы индийскими жемчужинами.

Вопрос о том, доставлялись ли русские товары в далекие страны Азии только купцами, в настоящее время уже решен. Известие арабских географов о посещении русскими купцами Багдада, где они находили переводчиков среди своих соотечественников — пленных рабов, живших постоянно в столице халифата, сообщение о русских кораблях в Саксине — все это подтверждает поездки «русов», в том числе и из «Верхней Руси», то есть Владимиро-Суздальской земли, в азиатские страны.

Интересны наблюдения М.В. Фехнер. Она проследила ареал распространения

восточных бус на территории Древней Руси и указывает, что торговля ими шла

через Волжскую Болгарию. «Их находки, частые в низовьях Оки, бассейнах Клязьмы,

Москвы, верховьях Волги, Западной Двины, Днепра, Десны и Сожи, редеют по мере

удаления к югу и юго-западу, к среднему течению Днепра, и в Киевской области они

уже являются единичными».16 Из Средней Азии, Ирака (Басры), Персии (Хоросана),

Афганистана (Бадахшана), Индии (Кашмира) на Русь шли поделки из сердолика —

бусы. С Востока импортировался и хрусталь.17 Причем, он привозился не только в

качестве готовых изделий — все тех же бус, но и в виде «полуфабрикатов», которые

доделывались уже на Руси.

«Их находки, частые в низовьях Оки, бассейнах Клязьмы,

Москвы, верховьях Волги, Западной Двины, Днепра, Десны и Сожи, редеют по мере

удаления к югу и юго-западу, к среднему течению Днепра, и в Киевской области они

уже являются единичными».16 Из Средней Азии, Ирака (Басры), Персии (Хоросана),

Афганистана (Бадахшана), Индии (Кашмира) на Русь шли поделки из сердолика —

бусы. С Востока импортировался и хрусталь.17 Причем, он привозился не только в

качестве готовых изделий — все тех же бус, но и в виде «полуфабрикатов», которые

доделывались уже на Руси.

Импорт хрусталя и сердолика также шел по Волжскому пути через Болгарию и «Суждальскую землю».

К XIV-XV вв. относятся и немногочисленные находки кашинных бус, большей частью ребристых, покрытых бирюзовой поливой (около 10 экз.). Среди суздальских находок из полудрагоценных камней встречены, в основном, бусы.

В раскопках Н.Н. Воронина 1938 г. был найден золотой перстень с крупной

круглой вставкой из альмандина (ХIV-ХV вв. ).

).

После татаро-монгольского нашествия привоз каменных бус резко сокращается, хотя отдельные предметы еще долго продолжают бытовать.

Восточная торговля Владимиро-Суздальской земли отразилась на внешней политике ее князей. Об этом свидетельствуют походы владимирских ратей для овладения территорией Средней Волги и ряд договоров между Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Болгарией об установлении мирных отношений. В 1221 г., например, был заключен мир между Болгарией и великим князем Юрием, подтвержденный особым договором.18 Летопись также сообщает, что подобный договор был заключен при отце Юрия — великом князе Всеволоде.19 Мирные отношения создавали условия для укрепления торговых связей, а следовательно и предпринимательской деятельности.

Присутствие болгарских купцов, посредников в восточной торговле, во

Владимире зафиксировано уже в третьей четверти XII в. Так, в известии об

убийстве Андрея Боголюбского наряду с «латинскими» купцами летописец упоминает

во Владимире и гостей болгарских. 20

20

Многочисленные русские купцы посещали Волжскую Болгарию. Возможно, там существовали русские колонии. Некоторым подтверждением этого служит упоминание о существовании христианского кладбища в столице Волжской Болгарии — Великом городе. Так, «святой» Авраамий был похоронен на кладбище, где «прочих христиан погребаху в земле Болгарьстей».21

Торговля с Болгарией упоминается еще в первом летописном тексте о Суздале

под 1024: «идоша по Волзе вси людье в Болгары и привезоша (жито) и тако

ожиша».22 Торговые контакты с Болгарами были плодотворны и в более позднее

время, хотя они перемежались военными столкновениями и походами. Число находок

болгарской керамики в XII в. значительно возрастает. В раскопках А.Ф. Дубынина в

полуземлянке № 8 болгарская керамика составила 10% всего керамического

материала. При раскопках В.В. Седова в 1967-1968 и 1970 гг. в Суздальском

кремле и в Дмитриевском монастыре и во Владимире — в кремле и окольном

городе болгарская керамика была найдена в слоях второй половины ХI-ХIII вв. Это

ручки и горла кувшинов, днища и стенки сосудов, форму которых установить

трудно. Обломки болгарской керамики в общей массе древнерусской посуды

составляют сотые доли процента, но они фиксируют торговые связи. Особый интерес

представляют материалы из раскопанной в 1973 г. П.Н. Куглюковским23 в окольном

городе полуземлянки нач. XIII в., где вместе были найдены 4 целые сосуда: это

поливной полихромный кувшин с арабской надписью «Аллах – опора» иранского или

переднеазиатского происхождения и три болгарских сосуда — большой и малый

кувшины и небольшая двуручная корчага.

Это

ручки и горла кувшинов, днища и стенки сосудов, форму которых установить

трудно. Обломки болгарской керамики в общей массе древнерусской посуды

составляют сотые доли процента, но они фиксируют торговые связи. Особый интерес

представляют материалы из раскопанной в 1973 г. П.Н. Куглюковским23 в окольном

городе полуземлянки нач. XIII в., где вместе были найдены 4 целые сосуда: это

поливной полихромный кувшин с арабской надписью «Аллах – опора» иранского или

переднеазиатского происхождения и три болгарских сосуда — большой и малый

кувшины и небольшая двуручная корчага.

Болгарские купцы по заключенному в 1229 г. с князем Юрием Всеволодовичем торговому договору могли свободно торговать в русских городах по Волге и Оке: «Купцам ездить в обе стороны невозбранно и пошлину платить по уставу каждого града безобидно».24

Болгарские купцы были частыми гостями в Северо-Восточной Руси. «Болгары

волские, имея с Белой Русью непрестанный торг, множество привозили яко жит, тако

разных товаров и узорочей, продавая их в городех руских по Волге и Оке». 25

25

Косвенным свидетельством того, что караванные пути с восточными товарами доходили до Северо-Восточной Руси является находка в кремле Суздаля в раскопках В.В. Седова 1967-1968 гг. кости двугорбого верблюда.

Активизировавшееся в последние годы археологическое изучение культурного слоя г. Владимира наряду с традиционным восточным импортом (бусы из сердолика и горного хрусталя, кашинная керамика с бирюзовой поливой и подглазурной росписью) дало новые, ранее здесь неизвестные его образцы.

Введены в научный оборот новые предметы восточного импорта, найденные во Владимире впервые и редко встречающиеся в пределах Древней Руси.

В 1993 г. экспедицией Владимиро-Суздальского музея-заповедника в древней

части Владимира, в так называемом «Печернем или Мономаховом городе», на участке

между Дмитриевским собором и Рождественским монастырем, предположительно на

территории княжеского двора Всеволода Большое Гнездо найдены фрагменты каменного

котла, глиняного сфероконуса и фрагмент керамики с люстровой росписью.

Сфероконус из Владимира датируется концом XII -началом XIII вв. В средневековье эти оригинальной формы сосуды для хранения и перевозки ртути и ценных жидкостей были широко распространены по всему мусульманскому миру: в Египте, Передней и Малой Азии, Крыму, Поволжье и на Кавказе.

В Суздале в 1988 г. в переотложенном слое были найдены 2 костяные лопаточки неясного назначения, с уступами на одном конце (7,0 х 1,4 см; 6,8 х 1,3 см). Аналогии нашлись в материалах из раскопок памятников Золотой Орды и в Смоленске, в слое XV в.26 Подобные предметы определяются как рычажные весы для быстрого взвешивания золотоордынских серебряных монет, отличавшихся постоянством веса. Чеканенные в Золотой Орде серебряные монеты ХIV-ХV вв. в Суздале находили неоднократно.27

Детали костяных рычажных весов были обнаружены и во Владимире (раскопки М. В. Седовой и Т. Ф. Мухиной).

Найденные в городе Владимире новые образцы восточного импорта также

свидетельствуют о связях столицы Владимиро-Суздальского княжества с Ираном и

Средней Азией во второй половине XII — начале XV вв. В это время

активизировалась волжская торговля по маршруту: Саксин — Волжская Болгария.

Связующим звеном между Ираном, Хоросаном и Нижним Поволжьем был Хорезм. Из

Хорезма через половецкие степи пути вели в Саксин, Волжскую Болгарию и русские

княжества.28

В это время

активизировалась волжская торговля по маршруту: Саксин — Волжская Болгария.

Связующим звеном между Ираном, Хоросаном и Нижним Поволжьем был Хорезм. Из

Хорезма через половецкие степи пути вели в Саксин, Волжскую Болгарию и русские

княжества.28

Описанные выше находки попали во Владимир при посредничестве ближайшего восточного соседа — Волжской Болгарии, где подобные предметы редкостью не являлись.

Для характеристики интенсивности связей Руси с болгарами не менее интересны находки русских вещей на территории Волжской Болгарии. К кругу предметов, наглядно иллюстрирующих контакты Владимиро-Суздальской Руси и Волжской Болгарии, относятся зооморфные привески, так называемые «владимиро-суздальские петухи», найденные в Биляре и Болгаре.

Е.А. Рябинин датирует их второй половиной XII- серединой XIII в., а местом производства считает Владимиро-Суздальскую Русь.29

Монголо-татарское нашествие нарушило, но не прервало традиционных отношений

Руси с Волжской Болгарией. Для второй половины XIII-XIV вв. археологически

зарегистрирован усиленный приток (по сравнению с домонгольским периодом)

русского населения на Среднюю Волгу, в частности в город Биляр.

Для второй половины XIII-XIV вв. археологически

зарегистрирован усиленный приток (по сравнению с домонгольским периодом)

русского населения на Среднюю Волгу, в частности в город Биляр.

Рассмотренный выше материал даёт основания утверждать, что во Владимиро-Суздальской Руси торговое предпринимательство было широко развито, и она не только сама вела значительную восточную торговлю, но и выступала в качестве посредника в торговых связях с Востоком других русских земель.

Примечания

[1] Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 95.

2 История культуры Древней Руси. М.; Л., 1948. Т. I. С. 324.

3 Тебеньков М. Древнейшие сношения Руси с прикаспийскими странами и поэма «Искандер Намэ» Низами как источник для характеристики этих сношений. Тифлис, 1896. С. 72.

4 Сабурова М.А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде //

Средневековая Русь. М., 1976. С. 226.

М., 1976. С. 226.

5 Там же. С. 229.

6 Сабурова М.А., Елкина А.К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо- Восточной Руси. М., 1991. С. 65; Фехнер М А. Шелковые ткани как источник для изучения экономических связей древней Руси // История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М., 1971. С. 222.

7 Марков А.К. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). СПб, 1910. С. 2-6, 14, 27, 46-48, 53-57 и др.

8 Марков А.К. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). СПб, 1910. С. 5-6.

9 Там же. С. 4-6.

10 Там же. С. 3-6.

11 Марков А.К. Указ. соч. С. 5.

12 Kemp P.M. Bhart-Rus: An introduction to Indo-Russian contacts and travels from mediaeval times to the October Revolution. Delhi, 1958. P. 8, 34.

13 Ibid. P. 32.

14 ПСРЛ. Т. II. Стлб. 581.

II. Стлб. 581.

15 Там же.

16 Фехнер М.В. Некоторые сведения археологии по истории русско-восточных экономических связей до середины XIII в. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 52.

17 Там же. С. 53.

18 ПСРЛ. СПб., 1856. Т. VII. С. 128.

19 Там же.

20 ПСРЛ. Т. II. Стлб. 591.

21 ПСРЛ. Т. VII. С. 135; Смирнов А.П. Волжские болгары. М., 1951. С. 60.

22 ПСРЛ. Т. I. С. 148.

23 Куглюковский П.И. Исследование древнего жилища в г. Суздале // Археологические открытия за 1973 г. М., 1974. С. 60-61.

24 Татищев В. Н. История Российская, т. III. М.-Л., 1964. С. 454.

25 Татищев В. Н. История российская. Т. III. М., 1964. С. 128.

26 Асташева Н.И. Костяные изделия средневекового Смоленская // Средневековые древности Восточной Европы. Труды ГИМ. Вып. 82. М., 1993. С. 74.

27 Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале // Третья

всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов. М., 1995. С.5.

Тезисы докладов. М., 1995. С.5.

28 Даркевич В. П., Стародуб Т. X. Иранская керамика из раскопок Старой Рязани // СА. 1983. № 2. С. 192.

29 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения древней Руси X-XV вв. // САИ. Л., 1981. Вып. Е 1-60. С. 18.

I Романовские чтения. История Российской государственности и династия Романовых: актуальные проблемы изучения. Кострома. 29-30 мая 2008 года.

Далее читайте:

Кострома, центр Костромской обл. Расположена на Костромской низменности.

Новгород Великий — один из самых древних городов Северо-восточной Руси, расположен на реке Волхов, в шести километрах от озера Ильмень.

Владимир на Клязьме

Волжская Болгария

Торговцы и рынки в революционной России, 1917-1930 гг.

| Автор(ы): | Банерджи, Аруп |

|---|---|

| Рецензент(ы): | Болл, Алан |

H-NET REVIEW 9 0VIEW BOOK

Опубликовано H-Business (январь 1998 г.)

Аруп Банерджи. Торговля и рынки в революционной России, 1917-30 . Нью-Йорк: St. Martin’s Press, Inc., 1997. xxiv + 237 стр. Таблицы, приложение, примечания, библиография и указатель. $69.95 (ткань), ISBN 0-312-16293-6.

Отзыв для H-Business от Алана Болла, Университет Маркетт

Частная торговля в раннесоветской России

Я охотно согласился ознакомиться с исследованием частных предпринимателей в ранней советской России, проведенным Арупом Банерджи, полагая, что оно расширит (или оспорит) результаты более ранних работ. Советские/российские архивы открыты уже десять лет и должны быть в состоянии поддержать новое исследование частного бизнеса во время Новой экономической политики (НЭП) 19-го века. 20 с. Например, такая книга может содержать краткие биографии отдельных частных торговцев или посвящена преимущественно частной торговле в неславянских республиках. Это могло бы обеспечить более широкое освещение атмосферы «ревущих двадцатых» в основных советских городах, особенно в ночных клубах, барах, казино, ресторанах и т. д., которые часто посещают (среди прочего) недавно разбогатевшие предприниматели, как в современной России. Хотелось бы также отдельной главы об общественном мнении об этих купцах, а также новых (и более обильных) материалов об их судьбе в XIX веке.30-х годов, когда законы запретили большую часть их прежней деятельности.

20 с. Например, такая книга может содержать краткие биографии отдельных частных торговцев или посвящена преимущественно частной торговле в неславянских республиках. Это могло бы обеспечить более широкое освещение атмосферы «ревущих двадцатых» в основных советских городах, особенно в ночных клубах, барах, казино, ресторанах и т. д., которые часто посещают (среди прочего) недавно разбогатевшие предприниматели, как в современной России. Хотелось бы также отдельной главы об общественном мнении об этих купцах, а также новых (и более обильных) материалов об их судьбе в XIX веке.30-х годов, когда законы запретили большую часть их прежней деятельности.

Короче говоря, остается множество тем и вопросов, которые можно было бы извлечь из архивных документов, недоступных, когда я работал над этой темой пятнадцать лет назад. Мало того, что историки приветствовали бы источники, позволяющие глубже исследовать основные аспекты советского общества в 1920-е годы, результаты такой работы могли бы быть полезными для тех, кто изучает частное предпринимательство в постсоветской России. Если не считать этого, новая книга о нэпе все равно была бы ценной, если бы она предлагала вдумчивый вызов важным выводам, преобладающим в научном сообществе.

Если не считать этого, новая книга о нэпе все равно была бы ценной, если бы она предлагала вдумчивый вызов важным выводам, преобладающим в научном сообществе.

К сожалению, в книге профессора Банерджи не делается ни одной из этих попыток. Он охватывает основы, хорошо известные другим специалистам, и не изменяет и не отвергает основные положения современных ученых. Больше всего разочаровывает то, что том опирается исключительно на знакомые источники, а не на Российский Государственный Архив Экономики (Российский Государственный Архив Экономики) или любой другой российский архив. В конце 1990-х годов трудно представить произведение такого рода, изданное без российских архивных документов.

При этом сама книга является надежным справочником по частной торговле в раннесоветский период в той мере, в какой в ней компетентно рассматриваются многие основные выводы, уже опубликованные в других источниках. Вводная глава посвящена частной торговле до нэпа, включая безуспешные попытки запретить такую торговлю во время Гражданской войны. В этот период (1918-1920 гг.) государство оказалось неспособным взять на себя задачу распределения товаров первой необходимости, и поэтому частная торговля продолжалась, украдкой, в различных бродячих, мелких обличьях — ничего подобного более оседлой и солидной сети купцов, существовавшей ранее. существовал до революции. Частная торговля была настолько важна во время Гражданской войны, что многие чиновники терпели ее, несмотря на ее незаконность.

В этот период (1918-1920 гг.) государство оказалось неспособным взять на себя задачу распределения товаров первой необходимости, и поэтому частная торговля продолжалась, украдкой, в различных бродячих, мелких обличьях — ничего подобного более оседлой и солидной сети купцов, существовавшей ранее. существовал до революции. Частная торговля была настолько важна во время Гражданской войны, что многие чиновники терпели ее, несмотря на ее незаконность.

Далее профессор Банерджи представляет обзор государственной политики: кризисы, убедившие Ленина легализовать частную торговлю в 1921 году; более строгие меры против частных предпринимателей в 1923/24 г.; ослабление давления в соответствии с Новой торговой практикой в 1925–1926 годах; за которыми последовали еще более жесткие действия в последние годы десятилетия. На этом фоне он затем сосредотачивается на налогообложении частного предприятия и доступных ему источниках кредита (при этом налогообложение является гораздо более важным вопросом для большинства продавцов, чем доступность кредита). Как и следовало ожидать, налоговое бремя менялось в зависимости от отмеченной выше генеральной линии государства в отношении частной торговли.

Как и следовало ожидать, налоговое бремя менялось в зависимости от отмеченной выше генеральной линии государства в отношении частной торговли.

Часть II начинается со статистического анализа частной торговли: изменение количества участников за десятилетие; их размещение в различных категориях в зависимости от размера и характера их операций; стоимость их продаж; продукты, которые обычно продаются; и так далее. Затем следуют две главы, посвященные частной торговле конкретными продуктами — некоторыми промышленными товарами и зерном соответственно. В случае с зерном, например, профессор Банерджи отмечает, что правительству было трудно получить желаемый объем от крестьян, что привело в конце десятилетия к «экстренным мерам», несовместимым со свободной хлебной торговлей и, следовательно, с НЭПом. Он добавляет, что не разделяет распространенного среди большевиков того времени взгляда на то, что частные торговцы были главной причиной трудностей правительства со сбором хлеба.

Заключительная глава открывается тезисом, а именно, что ликвидация легальной частной торговли произошла преждевременно, до того, как государство разработало систему распределения взамен ей. Частная торговля не представляла угрозы социалистическому строительству, заключает профессор Банерджи, и не должна была быть подавлена, когда Сталин и его соратники взяли под свой контроль партию в конце десятилетия. Тем не менее репрессии начались и вернули частную торговлю к подпольным или мелким формам, которые она приняла во время Гражданской войны. Между тем, в «социалистическом секторе» альтернативы для потребителей включали нормирование и «торговые пустыни» (отсутствие магазинов или вообще отсутствие товаров). Только с приходом к власти Михаила Горбачева в Советском Союзе снова появился лидер, убежденный в необходимости легализации частной торговли в такой степени, которая соответствовала бы (а в конечном итоге превосходила) возможности, предоставленные во время нэпа.

Частная торговля не представляла угрозы социалистическому строительству, заключает профессор Банерджи, и не должна была быть подавлена, когда Сталин и его соратники взяли под свой контроль партию в конце десятилетия. Тем не менее репрессии начались и вернули частную торговлю к подпольным или мелким формам, которые она приняла во время Гражданской войны. Между тем, в «социалистическом секторе» альтернативы для потребителей включали нормирование и «торговые пустыни» (отсутствие магазинов или вообще отсутствие товаров). Только с приходом к власти Михаила Горбачева в Советском Союзе снова появился лидер, убежденный в необходимости легализации частной торговли в такой степени, которая соответствовала бы (а в конечном итоге превосходила) возможности, предоставленные во время нэпа.

Ни один специалист того периода не сочтет это откровением. Основные темы книги так же знакомы, как и ее источники. Однако том отличается большой порцией таблиц и другой статистики, упакованной на его страницах. Авторы других недавних работ, хотя и осведомлены о данных (в основном из советских источников, опубликованных во время НЭПа), не стали включать их в своих книгах и статьях. Если статистический акцент делает Купцов и рынков медленным для обычного читателя, он может оказаться полезным для будущего исследователя, тщательно изучающего цифры для получения подробностей по конкретному вопросу или для более полного понимания содержания первоначальных советских источников. Это, наряду с подтверждением выводов коллег профессором Банерджи, является главной заслугой книги перед исторической профессией.

Авторы других недавних работ, хотя и осведомлены о данных (в основном из советских источников, опубликованных во время НЭПа), не стали включать их в своих книгах и статьях. Если статистический акцент делает Купцов и рынков медленным для обычного читателя, он может оказаться полезным для будущего исследователя, тщательно изучающего цифры для получения подробностей по конкретному вопросу или для более полного понимания содержания первоначальных советских источников. Это, наряду с подтверждением выводов коллег профессором Банерджи, является главной заслугой книги перед исторической профессией.

?

| Тема (S): | Экономическое планирование и политика |

|---|---|

| Географическая область (ы): | Европа |

| Период (S): | 20 -й век: Pre WWI |