Биография императора Петра III Федоровича

https://ria.ru/20130701/946779682.html

Биография императора Петра III Федоровича

Биография императора Петра III Федоровича — РИА Новости, 01.03.2020

Биография императора Петра III Федоровича

Российский император Петр III (Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский) родился 21 (10 по старому стилю) февраля 1728 года в городе Киль в герцогстве Гольштейн (сейчас — территория Германии).

2013-07-01T11:32

2013-07-01T11:32

2020-03-01T11:18

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94677/69/946776921_0:115:1511:965_1920x0_80_0_0_340c246e71bc7173eba33f84717b6da8.jpg

европа

весь мир

россия

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2013

РИА Новости

1

5

4. 7

7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94677/69/946776921_0:0:1511:1134_1920x0_80_0_0_21e478c35071776a115301f4ec43c136.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

эрнст иоганн бирон, екатерина ii, павел i, петр i, петр iii, елизавета петровна (императрица), петр iii – «взрослый ребенок», ненавидевший все русское, россия

Европа, Весь мир, Эрнст Иоганн Бирон, Екатерина II, Павел I, Петр I, Петр III, Елизавета Петровна (императрица), Петр III – «взрослый ребенок», ненавидевший все русское, Россия

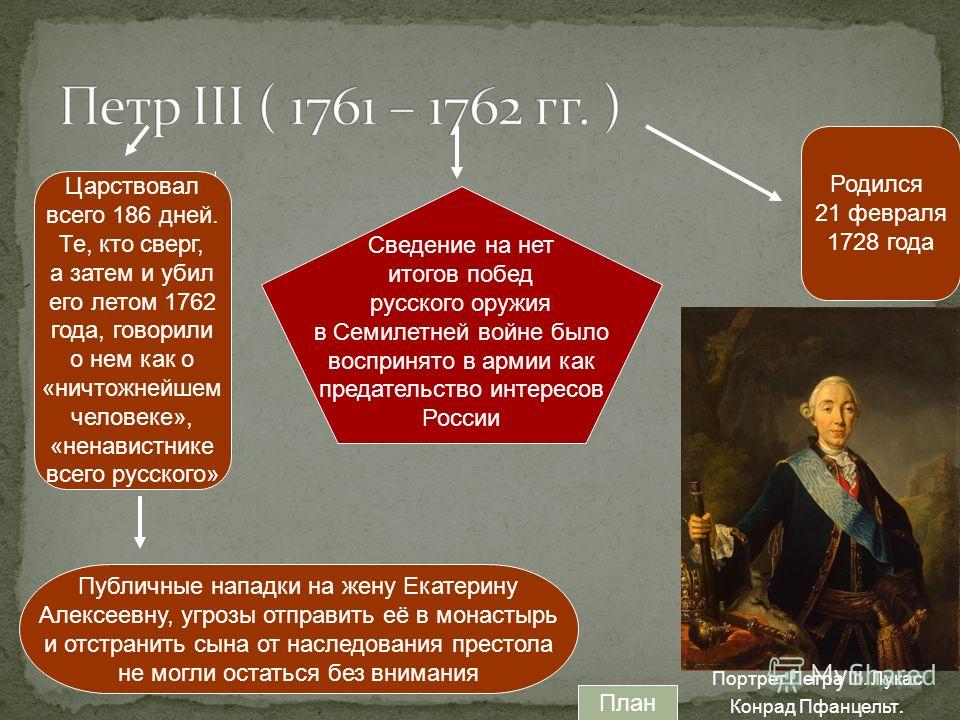

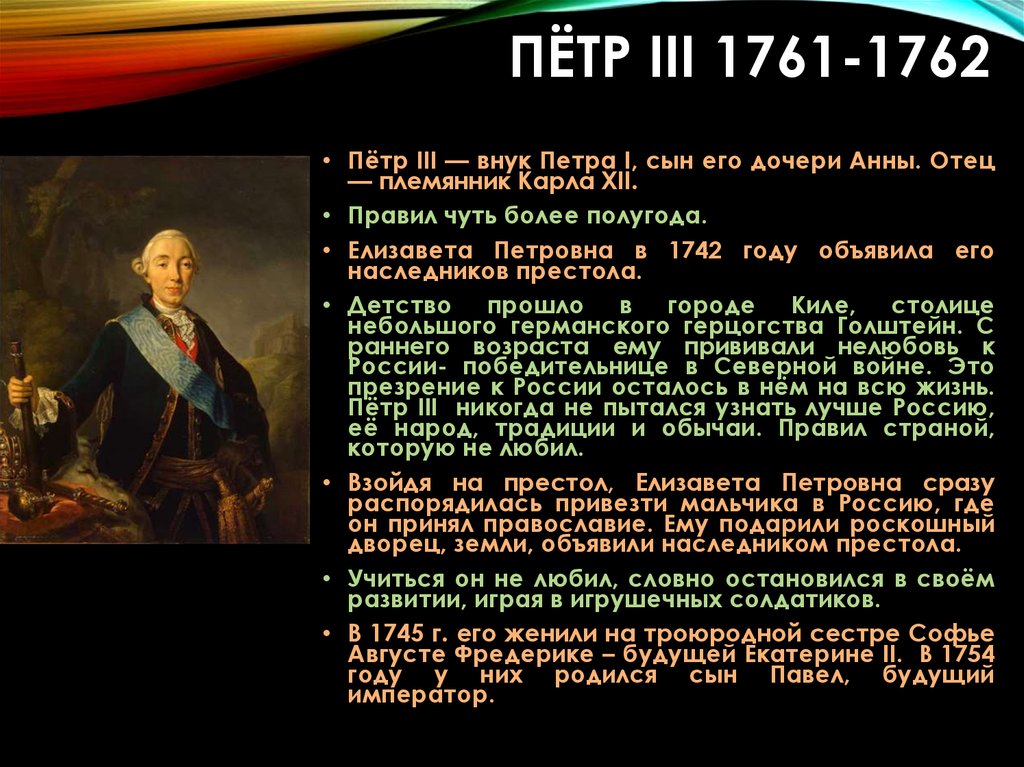

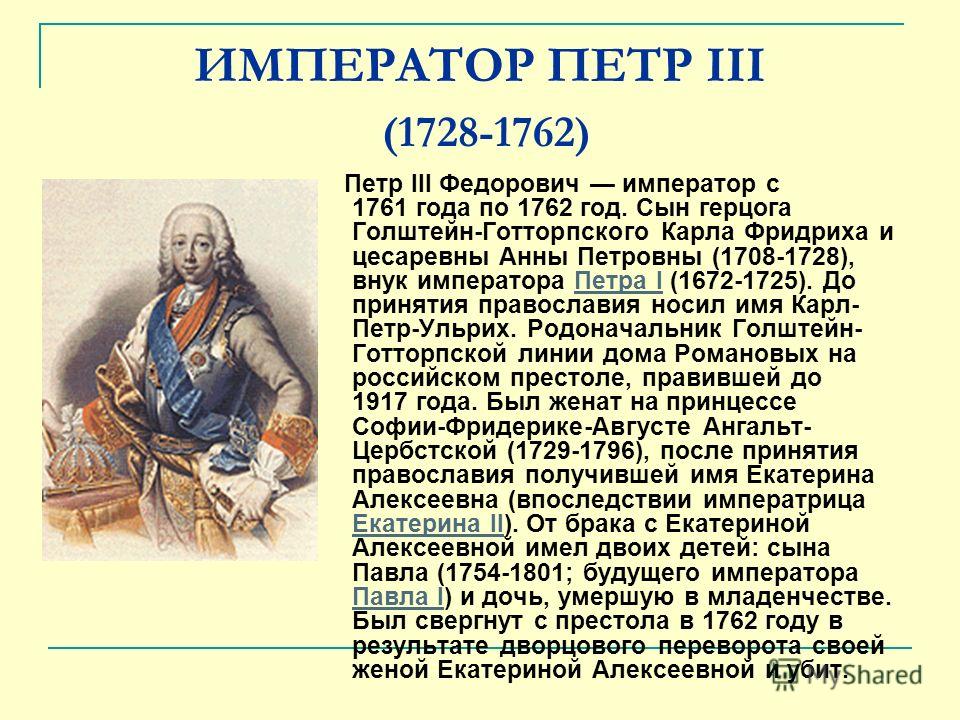

Российский император Петр III (Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский) родился 21 (10 по старому стилю) февраля 1728 года в городе Киль в герцогстве Гольштейн (сейчас — территория Германии).

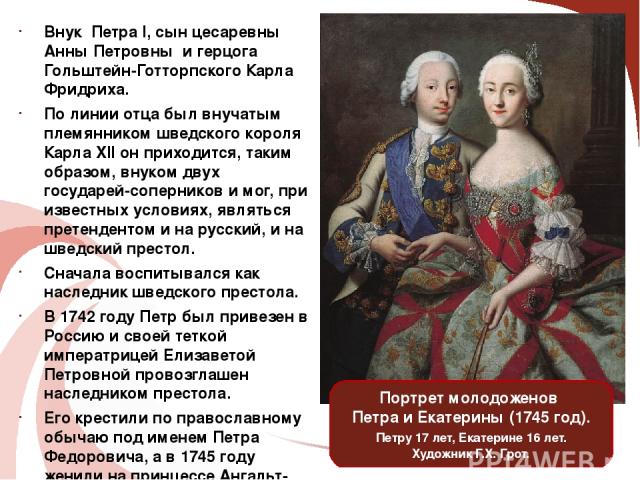

Его отец — герцог Гольштейн Готторпский Карл Фридрих, племянник шведского короля Карла XII, мать — Анна Петровна, дочь Петра I. Таким образом, Петр III приходился внуком двум государям и мог, при определенных условиях, являться претендентом и на русский, и на шведский престолы.

В 1741 году, после смерти королевы Швеции Ульрики Элеоноры, он был избран преемником ее мужа Фридриха, получившего шведский престол. В 1742 году Петр был привезен в Россию и объявлен своей теткой императрицей Елизаветой Петровной наследником русского престола.

В 1742 году Петр был привезен в Россию и объявлен своей теткой императрицей Елизаветой Петровной наследником русского престола.

Петр III стал первым представителем Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском престоле, правившей до 1917 года.

Воспитанием Петра в России занялся академик Якоб Штелин.

Будущего императора крестили по православному обычаю под именем Петра Федоровича и пожаловали ему титул Благоверного Великого Князя, а в 1745 году женили на принцессе Ангальт-Цербстской, будущей императрице Екатерине II.

17 июня 2013, 09:16

Биография императрицы Елизаветы I Петровны29 декабря (18 декабря по ст.ст.) 1709 года родилась Елизавета Петровна, российская императрица, дочь Петра I и Екатерины I. Царствование Елизаветы Петровны было временем расцвета культуры и науки.

Отношения Петра с женой не сложились с самого начала. Все свободное время он проводил, занимаясь военными упражнениями и маневрами. За годы, проведенные в России, Петр никогда не делал попыток лучше узнать эту страну, ее народ и историю. Елизавета Петровна не допускала его к участию в решении политических вопросов и единственная должность, на которой он мог себя проявить, была должность директора Шляхетского корпуса. Между тем Петр открыто критиковал деятельность правительства, а во время Семилетней войны публично высказывал симпатии к прусскому королю Фридриху II. Обо всем этом было широко известно не только при дворе, но и в более широких слоях русского общества, где Петр не пользовался ни авторитетом, ни популярностью.

За годы, проведенные в России, Петр никогда не делал попыток лучше узнать эту страну, ее народ и историю. Елизавета Петровна не допускала его к участию в решении политических вопросов и единственная должность, на которой он мог себя проявить, была должность директора Шляхетского корпуса. Между тем Петр открыто критиковал деятельность правительства, а во время Семилетней войны публично высказывал симпатии к прусскому королю Фридриху II. Обо всем этом было широко известно не только при дворе, но и в более широких слоях русского общества, где Петр не пользовался ни авторитетом, ни популярностью.

В декабре 1761 года Петр III вступил на престол.

10 июня 2013, 10:37

Биография графа Бурхарда Христофора МинихаГраф Бурхард Христофор Миних родился в Ольденбурге 9 мая 1683 года. В 1721 году приглашен в Россию вести инженерные дела, задуманные Петром I.

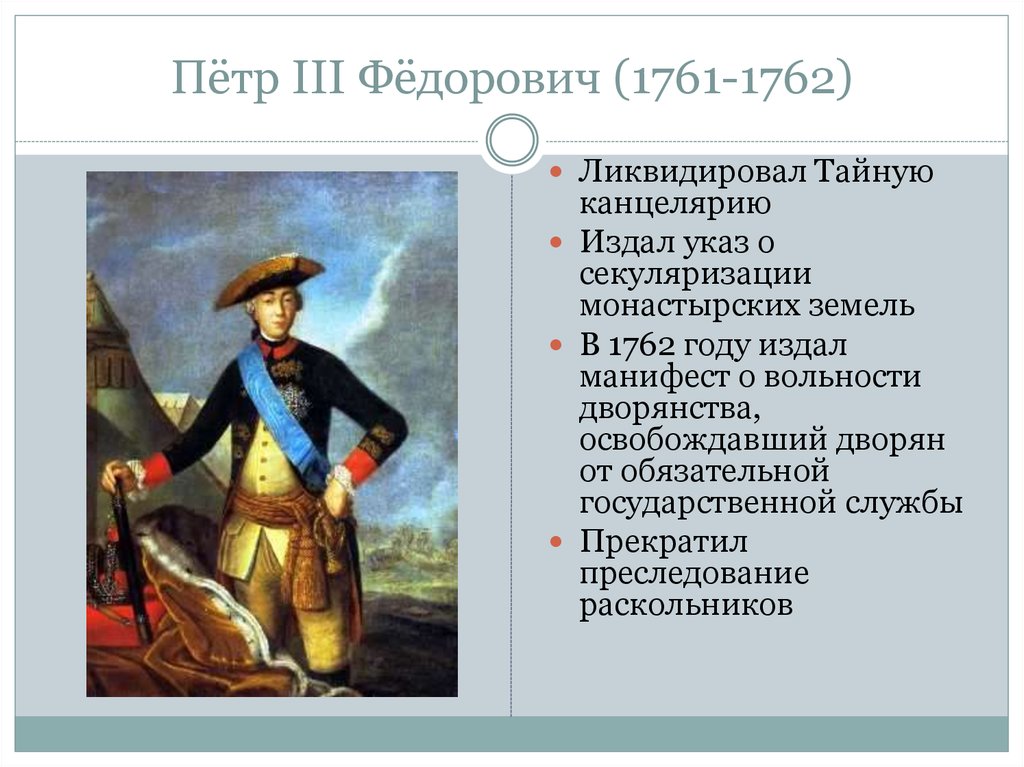

Начало его правления ознаменовалось многочисленными милостями дворянству. Из ссылки вернулись граф Бурхард Миних, бывший регент герцог Курляндский Эрнст Бирон и многие другие. Была уничтожена Тайная розыскных дел Канцелярия. 3 марта (18 февраля по старому стилю) 1762 года император издал Указ о вольности дворянства (Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»).

Из ссылки вернулись граф Бурхард Миних, бывший регент герцог Курляндский Эрнст Бирон и многие другие. Была уничтожена Тайная розыскных дел Канцелярия. 3 марта (18 февраля по старому стилю) 1762 года император издал Указ о вольности дворянства (Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»).

Согласно Манифесту Петра III, все дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы; состоявшие на государственной службе могли выходить в отставку, кроме офицеров в военное время (военные не могли просить об отставке во время кампании или за три месяца до нее). Дворяне получили право беспрепятственно выезжать за границу, но обязаны были по требованию правительства, «когда нужда востребует», возвращаться в Россию. Единственной сословной обязанностью провозглашалось получение достойного образования: дома, в российских или европейских учебных заведениях.

За время своего недолгого царствования Петр III успел издать значительное количество прочих законодательных актов (более 190). При нем начался процесс секуляризации церковных земель, было прекращено преследование старообрядцев и предпринята попытка введения свободы вероисповедания.

При нем начался процесс секуляризации церковных земель, было прекращено преследование старообрядцев и предпринята попытка введения свободы вероисповедания.

В армии же он начал последовательно вводить прусские порядки, что не прибавляло ему популярности, особенно в гвардии, состоявшей, главным образом, из дворян.

В области внешней политики одним из первых его шагов стало заключение мира (24 апреля 1762 года), а затем и военного союза с Пруссией, что ликвидировало все успехи России в Семилетней войне. Его главной целью стала война с Данией за герцогство Шлезвиг, принадлежавшее ранее его предкам по отцу.

1 июля 2013, 11:28

Петр III – «взрослый ребенок», ненавидевший все русскоеВ двадцать пятом выпуске программы «Династия. Россия времен Романовых» Петр Романов говорит об императоре Петре III, ненавидевшем своих подданных и Россию.

Непоследовательная и противоречивая внутренняя и внешняя политика, проводимая Петром, а также личная неприязнь к императору многих высокопоставленных государственных и военных деятелей стали основой для подготовки дворцового переворота.

В сопровождении караула гвардейцев во главе с Алексеем Орловым бывший император был доставлен в Ропшу.

17 (6 по ст. ст.) июля 1762 года император скончался в Ропше при невыясненных обстоятельствах. Официальной версией была кончина от болезни, однако многие современники и исследователи настаивают на насильственных причинах его смерти.

Первоначально Петр Федорович был погребен в Александро-Невской лавре. После смерти Екатерины II в 1796 году и восшествия на престол их сына, Павла I Петровича, останки Петра III были перенесены в Петропавловскую крепость и захоронены одновременно с погребением Екатерины.

Таинственная кончина Петра Федоровича вызвала ряд движений самозванцев, выдававших себя за спасенного императора, самым известным из которых был Емельян Пугачев.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Петр III | 400-летие Дома Романовых

Описание церемонии заключения брака цесаревны Анны Петровны с герцогом Голстейн-Готторпским Карлом-Фридриком. Ноты псалма, исполненного во время церемонии.

21 мая 1725 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 156. Д. 14. Л. 1, 29 об.–30.

Печатный экземпляр. Гражданский шрифт.

В составе МГАМИД, из архива Посольского приказа.

Письмо герцогини фон Голштейн-Готторпской цесаревны Анны Петровны из Киля сестре цесаревне Елизавете Петровне о крещении сына Карла Петра Ульриха (будущего императора Петра III).

[10-25 февраля 1728 г.]

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 4. Д. 25. Л. 38.

Подлинник. Автограф.

В составе Государственного архива Российской империи.

Письмо императрицы Елизаветы Петровны племяннику герцогу Голштейн-Готторпскому Карлу-Ульриху (впоследствии великий князь Петр Федорович) с приглашением прибыть в Россию.

10 января 1742 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 4. Д. 78. Л. 1.

Подлинник. Подпись – автограф.

В составе Государственного архива Российской империи.

Описание обряда объявления великого князя Петра Федоровича наследником Всероссийского престола.

7 ноября 1742 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 2. Д. 67. Л. 1.

Печатный экземпляр. Гражданский шрифт.

В составе Российского архива Российской империи.

Слово в день рождения великого князя Петра Федоровича, произнесенное в придворной Петергофской церкви архимандритом Чудова монастыря Илларионом.

11 февраля 1744 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 381. Оп. 1. Д. 580. Л. 1.

Подлинник. Подпись – автограф Иллариона.

В составе библиотеки Московской Синодальной типографии.

Доношение князя В.М. Репнина императрице Елизавете Петровне о прибытии в Россию принцессы Иоганны-Елизаветы Ангальт-Цербстской с дочерью Софией (впоследствии Екатериной II).

3 февраля 1744 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 2. Д. 69. Л. 6–7.

Подлинник. Подпись – автограф В.Н. Репнина.

В составе Государственного архива Российской империи.

Письмо императрицы Елизаветы Петровны прусскому королю Фридриху II с отзывом о благоприятном впечатлении, произведенном на нее принцессой Иоганной-Елизаветой Ангальт-Цербстской и ее дочерью Софией.

[После 9] февраля 1744 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 9. Оп. 5. Д. 76. Л. 421.

Подлинник. Черновик. Приписка – автограф Елизаветы Петровны.

В составе Государственного архива Российской империи, из Кабинета Елизаветы Петровны.

Слово в день тезоименитства наследника престола великого князя Петра Федоровича и обручения его с великой княгиней Екатериной Алексеевной, произнесенное в Московском Успенском соборе митрополитом Ростовским и Ярославским Арсением.

29 июня 1744 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 381. Оп. 1. Д. 539. Л. 1.

Подлинник. Подпись – автограф митрополита Ростовского и Ярославского Арсения.

В составе библиотеки Московской Синодальной типографии.

Рисунок печати великого князя Петра Федоровича, одобренный императрицей Елизаветой Петровной.

25 января 1743 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 9. Оп. 5. Д. 76. Л. 114.

В составе Государственного архива Российской империи.

Чин церковной церемонии браковенчания великого князя Петра Федоровича с великой княгиней Екатериной Алексеевной, составленный Синодом.

13 августа 1745 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 2. Д. 72. Л. 18.

Подлинник. Проект.

В составе Государственного архива Российской империи.

Роспись участников первой и второй кадрилей на свадьбе великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны.

19 августа 1745 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 156. Д. 20. Л. 95, 96.

Подлинник. Проект.

В составе МГАМИД в 1925 г.

Акт отречения великой княжны Екатерины Алексеевны от движимого и недвижимого наследства в Ангальт-Цербстских землях и прав на княжеский престол.

27 сентября 1745 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 2. Д. 73. Л. 12 об.–13.

Подлинник. Немецкой яз. Подпись – автограф. Перевод на русский. Сделанный после 1762 г. Черновик.

В составе Государственного архива Российской империи, из личной канцелярии Екатерины II.

Письмо великого князя Петра Федоровича великой княгине Екатерине Алексеевне.

1746 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 4. Д. 109. Л. 1.

Подлинник. Автограф. Французский язык.

В составе Государственного архива Российской империи, из личной канцелярии Екатерины II.

Инструкция обер-гофмейстеру великокняжеского двора Н.Н. Чоглокову о наблюдении за поведением, обучением и манерами великого князя Петра Федоровича.

10 мая 1746 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 2. Д. 75. Л. 12 об.–13.

Подлинник. Проект.

В составе Государственного архива Российской империи.

Портрет великого князя Петра Федоровича.

1748 г.

Государственный исторический музей.

Гравюра И. Штенглина по оригиналу Г.Х. Грота.

Описание церемонии крещения великой княжны Анны Петровны, дочери великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны, умершей в младенчестве.

17 декабря 1757 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 156. Д. 33. Л. 1–2.

Подлинник.

В составе МГАМИД.

Профиль покоям для великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны, построенным архитектором В. Фермором напротив Зимнего Головинского дворца императрицы Елизаветы Петровны.

1757 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 1239. Оп. 57. Д. 250.

Копия.

Копировал ученик архитектуры И. Афанасьев.

Афанасьев.

Бумага, тушь, акварель.

Из Дворцового архива.

Письмо великой княгини Екатерины Алексеевны императрице Елизавете Петровне с уверениями в безграничной преданности.

29 мая 1758 г.

Российский государственный архив древних актов.

Ф. 4. Д. 81. Л. 6–7.

Подлинник. Автограф.

В составе Государственного архива Российской империи.

Император Петр III.

Из издания К.А. Бороздина «Российский царственный дом Романовых». Спб., 1898 г.

Российский государственный архив древних актов.

Библ. Илл. Ф. № 2896. Л. 21.

Цветная литография.

В составе библиотеки МГАМИД.

Мундир офицера Лейб-Драгунского Голштинского полка с эполетами и аксельбантом.

1761 г.

Государственный исторический музей.

Сукно, золотное шитье, металл.

Принадлежал императору Петру III.

Создание великого герцога

НЕ БЫЛО НИКОГО, кого Элизабет любила бы больше, чем свою сестру Анну. Точно так же, как младшая из двух сестер вдохновила на восторженные описания своей красоты и хорошего настроения, старшая также нашла эйфорических поклонников. «Я не думаю, что в настоящее время в Европе есть принцесса, которая могла бы соперничать с принцессой Анной в величественной красоте», — писал барон Мардефельд, прусский посланник в Санкт-Петербурге. «Она брюнетка, но ярко-белая и совершенно неискусственного цвета лица. Черты ее лица настолько совершенны, что опытный художник, оценивая их по самым строгим классическим меркам, не мог бы желать большего. Даже когда она молчит, в ее больших и красивых глазах можно прочитать дружелюбие и великодушие ее характера. В ее поведении нет жеманства, она всегда такая же и скорее серьезная, чем веселая. С юности она стремилась развивать свой ум… Она прекрасно говорит по-французски и по-немецки».

«Я не думаю, что в настоящее время в Европе есть принцесса, которая могла бы соперничать с принцессой Анной в величественной красоте», — писал барон Мардефельд, прусский посланник в Санкт-Петербурге. «Она брюнетка, но ярко-белая и совершенно неискусственного цвета лица. Черты ее лица настолько совершенны, что опытный художник, оценивая их по самым строгим классическим меркам, не мог бы желать большего. Даже когда она молчит, в ее больших и красивых глазах можно прочитать дружелюбие и великодушие ее характера. В ее поведении нет жеманства, она всегда такая же и скорее серьезная, чем веселая. С юности она стремилась развивать свой ум… Она прекрасно говорит по-французски и по-немецки».

Жизнь Анны была короче жизни Элизабет. В семнадцать лет она вышла замуж за Чарльза Фредерика, герцога Гольштейна, молодого человека с высокими перспективами и умеренными способностями. Он был единственным сыном Хедвиги Софии, сестры легендарного короля Швеции Карла XII, и Фридриха IV, герцога Гольштейна, которые погибли, сражаясь в армии короля Карла. Получив образование в Швеции, он имел веские основания полагать, что его бездетный дядя Карл XII намеревался сделать его своим наследником. Когда король Карл умер и Фридрих, принц Гессенский, получил шведский престол, отвергнутый девятнадцатилетний Карл Фридрих удалился в Санкт-Петербург, чтобы искать защиты у Петра Великого. Царь принял герцога, который, будучи претендентом на шведскую корону, мог служить полезным политическим оружием.

Получив образование в Швеции, он имел веские основания полагать, что его бездетный дядя Карл XII намеревался сделать его своим наследником. Когда король Карл умер и Фридрих, принц Гессенский, получил шведский престол, отвергнутый девятнадцатилетний Карл Фридрих удалился в Санкт-Петербург, чтобы искать защиты у Петра Великого. Царь принял герцога, который, будучи претендентом на шведскую корону, мог служить полезным политическим оружием.

Заезжий князь, честолюбие которого превышало его возможности, не был при русском дворе задолго до того, как начал интриговать за руку одной из дочерей императора. Петр выступал против любого такого брака, но его жена Екатерина любила герцога и убедила свою дочь Анну, что он будет хорошей парой. Принцесса уступила матери, и была заключена помолвка.

Внезапно в январе 1725 года Петр Великий смертельно заболел. На смертном одре он очнулся от бреда и закричал: «Где маленькая Энни? Я хотел бы увидеть ее. Была вызвана его дочь, но до ее приезда отец снова был в бреду и так и не пришел в сознание. Обручение и брак откладывались, но ненадолго. 21 мая 1725 года Анна вышла замуж за герцога.

Обручение и брак откладывались, но ненадолго. 21 мая 1725 года Анна вышла замуж за герцога.

Во время недолгого царствования матери Анна с мужем жили в Санкт-Петербурге. Когда Екатерина умерла в 1727 году, герцог и его жена уехали из России в Гольштейн. Анне было жаль расставаться со своей сестрой Элизабет, но она была рада, что беременна. 21 февраля 1728 года, через шесть месяцев после прибытия в Гольштейн, она родила сына, которого на следующий день крестили в лютеранской церкви Киля. Имя младенца, Чарльз Петер Ульрих, свидетельствовало о его знатном происхождении: «Карл» происходил от его отца, а также от его двоюродного деда, Карла XII; «Петр» от его деда, Петра Великого; «Ульрих» от Ульрики, правящей королевы Швеции.

Пока Анна выздоравливала, в честь нового принца был дан бал. Был февраль, и хотя погода была сырой и ледяной, счастливая девятнадцатилетняя мать настояла на том, чтобы стоять у открытого окна и смотреть на фейерверк, сопровождавший бал. Когда ее дамы протестовали, она рассмеялась и сказала: «Я русская, помните, и мое здоровье привыкло к более суровому климату, чем этот». Она простудилась, что усугубило туберкулезное состояние; через три месяца после рождения сына она умерла. В своем завещании она просила похоронить ее рядом с отцом, и русский фрегат прибыл, чтобы перевезти ее тело вверх по Балтике в Санкт-Петербург.

Она простудилась, что усугубило туберкулезное состояние; через три месяца после рождения сына она умерла. В своем завещании она просила похоронить ее рядом с отцом, и русский фрегат прибыл, чтобы перевезти ее тело вверх по Балтике в Санкт-Петербург.

Когда Анна умерла, Карл Фредерик оплакивал не только потерю молодой жены, но и перекрытие золотого ручья, текущего в Киль из императорской казны в Санкт-Петербурге. Расходы герцога были высоки; он содержал толпу слуг и телохранителей в кричащих формах, и все это оправдывалось тем фактом, что он все еще считал себя наследником шведской короны. Озабоченный этими заботами, Чарльз Фредерик мало интересовался своим маленьким сыном. Мальчика передали няням, а затем, пока ему не исполнилось семь лет, французским гувернанткам, которые научили его говорить на хорошем французском языке, хотя дома он всегда чувствовал себя более комфортно на родном немецком языке. В семь лет Петр начал военную подготовку, научился стоять прямо на сторожевых постах и расхаживать с миниатюрной шпагой и мушкетом. Вскоре он полюбил формы и атмосферу военной муштры. Сидя с репетитором, он вскакивал с уроков и бежал к окну, чтобы посмотреть, как солдаты тренируются во дворе. Сам он был счастлив на плацу в солдатской форме. Но у Петра было мало терпения. Часто болея, ему приходилось сидеть в своей комнате и заменять построение и маневрирование игрушечных солдатиков настоящей парадной тренировкой. В конце концов его заметил отец. Однажды, когда Петру было девять лет и он дослужился до сержанта, он стоял на страже у дверей комнаты, где герцог обедал со своими офицерами. Когда началась трапеза, голодный мальчик ничего не делал, кроме как смотрел на вереницу блюд, проносимых мимо него к столу. Потом, во время второго блюда, отец встал и подвел его к столу, где торжественно возвел сына в чин лейтенанта и пригласил сесть среди офицеров. Спустя годы в России Петр сказал, что это был «самый счастливый день в моей жизни».

Вскоре он полюбил формы и атмосферу военной муштры. Сидя с репетитором, он вскакивал с уроков и бежал к окну, чтобы посмотреть, как солдаты тренируются во дворе. Сам он был счастлив на плацу в солдатской форме. Но у Петра было мало терпения. Часто болея, ему приходилось сидеть в своей комнате и заменять построение и маневрирование игрушечных солдатиков настоящей парадной тренировкой. В конце концов его заметил отец. Однажды, когда Петру было девять лет и он дослужился до сержанта, он стоял на страже у дверей комнаты, где герцог обедал со своими офицерами. Когда началась трапеза, голодный мальчик ничего не делал, кроме как смотрел на вереницу блюд, проносимых мимо него к столу. Потом, во время второго блюда, отец встал и подвел его к столу, где торжественно возвел сына в чин лейтенанта и пригласил сесть среди офицеров. Спустя годы в России Петр сказал, что это был «самый счастливый день в моей жизни».

Питер получил случайное образование. Он овладел шведским и французским языками и научился переводить этот язык на немецкий. Он любил музыку, хотя его интерес не поощрялся. Он любил играть на скрипке, но его так и не научили играть должным образом. Вместо этого он практиковался в одиночестве, играя свои любимые мелодии как мог, мучая всех в пределах слышимости.

Он любил музыку, хотя его интерес не поощрялся. Он любил играть на скрипке, но его так и не научили играть должным образом. Вместо этого он практиковался в одиночестве, играя свои любимые мелодии как мог, мучая всех в пределах слышимости.

В детстве Питера тянуло в разные стороны. Он был наследником после своего отца герцогства Гольштейн, а после смерти отца он также унаследовал права своего отца на трон Швеции. По линии матери он был единственным выжившим потомком Петра Великого мужского пола, а потому также оставался потенциальным наследником российского престола. Но когда по смерти его двоюродного брата царя Петра II Российский Императорский Совет проигнорировал притязания маленького голштинского принца вместе с притязанием дочери Петра Елизаветы и избрал на российский престол Анну Курляндскую, голштинский двор, который надеялись на выгоду от русских связей маленького Петра, отреагировали горько. После этого в Киле Россия была высмеяна в присутствии мальчика как нация варваров.

Многообразие возможных вариантов будущего предъявляло Питеру слишком много требований. Словно природа подвела его: ребенок, который был ближайшим кровным родственником мужского пола обоих могучих противников в Северной войне, внук великого Петра, генератора человеческой энергии, и внучатый племянник непобедимого Чарльз, самый блестящий солдат своего времени, был тщедушным, болезненным мальчиком с выпученными глазами, слабым подбородком и малой энергией. Жизнь, которую он был вынужден вести, огромное наследие, которое он был вынужден нести, были слишком тяжелым бременем. На любом подчиненном посту он выполнял бы свой долг неуклонно. Командование полком обрадовало бы его. Империя, даже королевство, было бы слишком.

В 1739 году, когда Петру было одиннадцать, умер его отец, и мальчик стал, по крайней мере номинально, герцогом Гольштейнским. Помимо герцогства, к сыну перешли притязания отца на шведскую корону. Его дядя, принц Адольф Фредерик Гольштейнский, лютеранский епископ Ютина, был назначен его опекуном. Очевидно, епископ должен был уделить особое внимание воспитанию мальчика, который был возможным наследником двух престолов, но Адольф был добродушен и ленив, и он уклонялся от этой обязанности. Эта задача была возложена на группу офицеров и наставников, работающих под началом великого маршала герцогского двора, бывшего кавалерийского офицера Отто Брюммера. Этот человек, грубый холерик-солдат, безжалостно ругал своего маленького государя; Французский наставник молодого герцога заметил, что Брюммер «лучше подходит для дрессировки лошади, чем для принца». Брюммер напал на своего молодого подопечного суровыми наказаниями, издевательствами, публичными унижениями и недоеданием. Когда, как это часто случалось, молодой принц плохо успевал на уроках, Брюммер появлялся в столовой и угрожал наказать своего ученика, как только еда будет закончена. Испуганный мальчик, не в силах продолжать есть, вставал из-за стола, его рвало. После этого его хозяин приказывал, чтобы на следующий день ему не давали еды.

Очевидно, епископ должен был уделить особое внимание воспитанию мальчика, который был возможным наследником двух престолов, но Адольф был добродушен и ленив, и он уклонялся от этой обязанности. Эта задача была возложена на группу офицеров и наставников, работающих под началом великого маршала герцогского двора, бывшего кавалерийского офицера Отто Брюммера. Этот человек, грубый холерик-солдат, безжалостно ругал своего маленького государя; Французский наставник молодого герцога заметил, что Брюммер «лучше подходит для дрессировки лошади, чем для принца». Брюммер напал на своего молодого подопечного суровыми наказаниями, издевательствами, публичными унижениями и недоеданием. Когда, как это часто случалось, молодой принц плохо успевал на уроках, Брюммер появлялся в столовой и угрожал наказать своего ученика, как только еда будет закончена. Испуганный мальчик, не в силах продолжать есть, вставал из-за стола, его рвало. После этого его хозяин приказывал, чтобы на следующий день ему не давали еды. В течение всего дня голодный ребенок был вынужден стоять у двери во время еды с изображением осла, висевшим у него на шее, и смотреть, как едят его собственные придворные. Брюммер обычно бил мальчика палкой или кнутом и заставлял его часами стоять на коленях на твердом сушеном горохе, пока его голые колени не покраснели и не опухли. Насилие, которому постоянно подвергал его Брюммер, произвело на свет жалкого, искривленного ребенка. Он стал боязливым, лживым, враждебным, хвастливым, трусливым, двуличным и жестоким. Он дружил только с самыми низкими из своих слуг, с теми, кого ему позволяли бить. Он мучил домашних животных.

В течение всего дня голодный ребенок был вынужден стоять у двери во время еды с изображением осла, висевшим у него на шее, и смотреть, как едят его собственные придворные. Брюммер обычно бил мальчика палкой или кнутом и заставлял его часами стоять на коленях на твердом сушеном горохе, пока его голые колени не покраснели и не опухли. Насилие, которому постоянно подвергал его Брюммер, произвело на свет жалкого, искривленного ребенка. Он стал боязливым, лживым, враждебным, хвастливым, трусливым, двуличным и жестоким. Он дружил только с самыми низкими из своих слуг, с теми, кого ему позволяли бить. Он мучил домашних животных.

Бессмысленный режим Брюммера, его удовольствие мучить ребенка, который однажды может стать королем Швеции или императором России, так и не были объяснены. Если жестоким обращением он надеялся закалить характер мальчика, результат был противоположным. Жизнь была слишком тяжела для Питера. Его разум бунтовал при каждой попытке вбить ему в голову знание или послушание, избивая и унижая его. Во всех главах несчастливой жизни Питера самым страшным монстром, с которым ему приходилось сталкиваться, был Отто Брюммер. Нанесенный ущерб будет выявлен в будущем.

Во всех главах несчастливой жизни Питера самым страшным монстром, с которым ему приходилось сталкиваться, был Отто Брюммер. Нанесенный ущерб будет выявлен в будущем.

Незадолго до своего тринадцатилетия жизнь Питера изменилась. В ночь на 6 декабря 1741 года его тетя Елизавета положила конец правлению маленького царя Ивана VI и регентству матери Ивана, Анны Леопольдовны. Одним из первых действий новой императрицы на престоле было вызвать своего племянника Петра, последнего оставшегося родственника мужского пола, которого она намеревалась усыновить и провозгласить своим преемником. Ее повеление было исполнено, и племянник ее был тайно отправлен из Киля в Петербург; Элизабет ни с кем не советовалась и не раскрывала своих намерений, пока мальчик не был у нее на попечении. Дипломаты, вынужденные объяснять ее действия своим судам, называли причины: ссылались на угрозу Ивана VI; они отметили ее преданность сестре Анне. Упомянули и другой, менее благородный мотив: самосохранение. С Иваном под охраной Петр был единственным конкурентом Елизаветы за престол. Если бы он остался в Гольштейне и его притязания на Россию были бы поддержаны иностранными державами, это могло бы быть опасно для нее. Но если бы он стал русским великим князем, живущим под ее присмотром, именно она распоряжалась бы его будущим.

Если бы он остался в Гольштейне и его притязания на Россию были бы поддержаны иностранными державами, это могло бы быть опасно для нее. Но если бы он стал русским великим князем, живущим под ее присмотром, именно она распоряжалась бы его будущим.

Что касается самого Питера, то государственный переворот Елизаветы перевернул жизнь мальчика с ног на голову. В четырнадцать лет он покинул замок в Киле и родную Гольштейн, правителем которой он еще был номинально, и в сопровождении Брюммера, своего мучителя, отправился в Петербург. Его отъезд из Гольштейна был внезапным и тайным, почти похищением; его подданные не знали, что он ушел, пока не прошло три дня после того, как он пересек границу. Петр прибыл в Петербург в начале января 1742 года. Там, на душевном приеме в Зимнем дворце, императрица простерла руки, пролила слезы и пообещала лелеять единственного ребенка своей сестры, как своего собственного.

Элизабет никогда не видела Питера до этого момента. Когда она осмотрела его, то увидела то, что София видела четыре года назад. Он все еще был странной фигурой, невысоким для своего возраста, бледным, худым и неуклюжим. Его растрепанные светлые волосы были зачесаны прямо до плеч. Пытаясь проявить уважение, он держал свое тщедушное тело неподвижно, как деревянный солдат. Когда к нему обращались, Питер отвечал пищащей смесью немецкого и французского языков препубертатного возраста.

Он все еще был странной фигурой, невысоким для своего возраста, бледным, худым и неуклюжим. Его растрепанные светлые волосы были зачесаны прямо до плеч. Пытаясь проявить уважение, он держал свое тщедушное тело неподвижно, как деревянный солдат. Когда к нему обращались, Питер отвечал пищащей смесью немецкого и французского языков препубертатного возраста.

Удивленная и разочарованная появлением стоящего перед ней подростка, Элизабет была еще больше потрясена его невежеством.

Сама она была далеко не ученой и даже излишнюю книжность считала вредной для здоровья; она беспокоилась, что это стало причиной преждевременной смерти ее сестры Анны. Она поручила профессору Штелину из Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, любезному саксонцу, взять на себя главную ответственность за образование Петра. Представляя Штелина мальчику, она сказала: «Я вижу, что вашему высочеству предстоит еще многому научиться, и господин Штелин научит вас этому в такой приятной манере, что это будет для вас просто забавой». Штелин стал осматривать своего нового ученика, и сразу же выяснилось, что мальчик невежественен почти во всех областях знаний. Штелин также обнаружил, что, хотя его ученик был поразительно ребячливым для своего возраста и настолько непоседливым, что ему было трудно сосредоточить свое внимание на чем-либо, он, тем не менее, питал страсть ко всему, что касалось солдат и войны. По прибытии Елизавета произвела его в подполковники Преображенской гвардии, старшего полка Российской Императорской гвардии. Питер не был впечатлен; он насмехался над свободными, бутылочно-зелеными мундирами русских солдат, столь непохожими на облегающие синие германские мундиры голштинской и прусской.

Штелин стал осматривать своего нового ученика, и сразу же выяснилось, что мальчик невежественен почти во всех областях знаний. Штелин также обнаружил, что, хотя его ученик был поразительно ребячливым для своего возраста и настолько непоседливым, что ему было трудно сосредоточить свое внимание на чем-либо, он, тем не менее, питал страсть ко всему, что касалось солдат и войны. По прибытии Елизавета произвела его в подполковники Преображенской гвардии, старшего полка Российской Императорской гвардии. Питер не был впечатлен; он насмехался над свободными, бутылочно-зелеными мундирами русских солдат, столь непохожими на облегающие синие германские мундиры голштинской и прусской.

Стэлин адаптировался как мог. Он максимально упростил все. Он знакомил своего ученика с историей России, используя книги, заполненные картами и картинками, и показывая ему коллекции старинных монет и медалей, взятые в художественной галерее. Он дал Петру представление о географии страны, которой он должен был однажды править, показав ему огромный фолиант, на котором были изображены все крепости империи, от Риги до турецкой и китайской границ. Чтобы расширить кругозор своего ученика, он читал новости из дипломатических депеш и иностранных газет, используя карты или глобус, чтобы указать, где происходили эти события. Он преподавал геометрию и механику, создавая масштабные модели; естественные науки, прогуливаясь с Петром по дворцовым садам, чтобы указать категории растений, деревьев и цветов; архитектуру, проведя его через дворец, чтобы объяснить, как он был спроектирован и построен. Поскольку мальчик не мог спокойно сидеть и слушать, пока говорил учитель, большую часть уроков Петр проводил, когда учитель и его ученик ходили взад и вперед бок о бок. Попытка научить Петра танцевать — проект, снятый с ответственности Штелина, но особенно близкий сердцу императрицы, — потерпела блестящую неудачу. Элизабет, непревзойденная танцовщица, потребовала от своего племянника интенсивного обучения исполнению кадрилей и менуэтов. Четыре раза в неделю Питеру приходилось бросать все, что он делал, когда в его комнату приходили учитель танцев и скрипач.

Чтобы расширить кругозор своего ученика, он читал новости из дипломатических депеш и иностранных газет, используя карты или глобус, чтобы указать, где происходили эти события. Он преподавал геометрию и механику, создавая масштабные модели; естественные науки, прогуливаясь с Петром по дворцовым садам, чтобы указать категории растений, деревьев и цветов; архитектуру, проведя его через дворец, чтобы объяснить, как он был спроектирован и построен. Поскольку мальчик не мог спокойно сидеть и слушать, пока говорил учитель, большую часть уроков Петр проводил, когда учитель и его ученик ходили взад и вперед бок о бок. Попытка научить Петра танцевать — проект, снятый с ответственности Штелина, но особенно близкий сердцу императрицы, — потерпела блестящую неудачу. Элизабет, непревзойденная танцовщица, потребовала от своего племянника интенсивного обучения исполнению кадрилей и менуэтов. Четыре раза в неделю Питеру приходилось бросать все, что он делал, когда в его комнату приходили учитель танцев и скрипач. Результатом стала катастрофа. На протяжении всей жизни его танцы были комичными.

Результатом стала катастрофа. На протяжении всей жизни его танцы были комичными.

В течение трех лет Штелин выполнял свою задачу. То, что он имел небольшой успех, не было его ошибкой; вред был нанесен ранее, когда дух его ученика и интерес к учебе были искажены и сломлены. Для Питера жизнь казалась угнетающим циклом наставлений в делах, которые его не интересовали. В своем дневнике Штелин писал, что его ученик был «совершенно легкомысленным» и «совершенно непослушным». Тем не менее Штелин был единственным человеком в юной жизни Питера, который пытался понять мальчика и обращаться с ним с умом и сочувствием. И, хотя Петр мало чему научился, с этим воспитателем он остался в дружеских отношениях на всю оставшуюся жизнь.

В течение первого года пребывания Петра в России его слабое здоровье сказалось на учебе в школе. В октябре 1743 года Штелин писал: «Он чрезвычайно слаб и потерял вкус ко всему, что ему нравилось, даже к музыке». Однажды в субботу, когда в передней у молодого князя звучала музыка и кастрат пел любимую мелодию Петра, мальчик, лежа с закрытыми глазами, сказал еле слышным шепотом: «Скоро ли они перестанут играть?» Элизабет поспешила к нему и расплакалась.

Даже когда Питер не болел, его беспокоили другие проблемы. У него не было друзей; действительно, он не знал никого своего возраста. А Брюммер, настоящего характера которого Элизабет не видела и не понимала, всегда был рядом. Нервы мальчика, ослабленные болезнью, постоянно находились под угрозой из-за буйного поведения Брюммера. Штелин сообщает, что однажды Брюммер напал на молодого герцога и начал бить его кулаками. Когда вмешался Штелин, Питер подбежал к окну и позвал на помощь охранников во дворе. Затем он убежал в свою комнату и вернулся с мечом, крича Брюммеру: «Это будет твоя последняя наглость. В следующий раз, когда ты посмеешь поднять на меня руку, я проткну тебя этим мечом. Тем не менее императрица позволила Брюммеру остаться. Петр понял, что не получил передышки от гонений, приехав в Россию. Во всяком случае, его положение было еще хуже: каким бы несчастным он ни был с Брюммером в Киле, по крайней мере, он был дома.

Элизабет была огорчена тем, что ее племянник не добился заметного прогресса. Она не была терпеливой женщиной; она хотела благоприятных результатов, и ее ноющее беспокойство о существовании Ивана VI заставляло ее сильнее давить на Петра и его наставников. Почему, спрашивала она себя, ее племянник такой трудный, бесперспективный мальчик? Наверняка, скоро он изменится. Иногда, пытаясь унять тревогу и убедить себя, что все в порядке, Элизабет осыпала преувеличенными похвалами успехи племянника. «Я не могу выразить словами то удовольствие, которое я испытываю, когда вижу, что вы так хорошо используете свое время», — говорила она. Но шли месяцы, а улучшений не было, и ее надежды таяли.

Она не была терпеливой женщиной; она хотела благоприятных результатов, и ее ноющее беспокойство о существовании Ивана VI заставляло ее сильнее давить на Петра и его наставников. Почему, спрашивала она себя, ее племянник такой трудный, бесперспективный мальчик? Наверняка, скоро он изменится. Иногда, пытаясь унять тревогу и убедить себя, что все в порядке, Элизабет осыпала преувеличенными похвалами успехи племянника. «Я не могу выразить словами то удовольствие, которое я испытываю, когда вижу, что вы так хорошо используете свое время», — говорила она. Но шли месяцы, а улучшений не было, и ее надежды таяли.

Главной обидой Елизаветы была открытая неприязнь племянника ко всему русскому. Она назначила учителей, чтобы обучать его русскому языку и православной религии, и сверхурочно работала с наставниками и священниками, чтобы следить за тем, чтобы он учился. Изучая теологию по два часа в день, он научился болтать обрывками православного учения, но эту новую религию он презирал и не испытывал ничего, кроме презрения к ее бородатым священникам. Он цинично сказал австрийскому и прусскому послам: «Священникам обещали многое, чего не могли выполнить». С таким же отношением он подошел к русскому языку. Ему давали уроки, но он ненавидел язык и не пытался говорить на нем грамматически. При возможности он окружил себя как можно большим числом голштинских чиновников и разговаривал с ними только по-немецки.

Он цинично сказал австрийскому и прусскому послам: «Священникам обещали многое, чего не могли выполнить». С таким же отношением он подошел к русскому языку. Ему давали уроки, но он ненавидел язык и не пытался говорить на нем грамматически. При возможности он окружил себя как можно большим числом голштинских чиновников и разговаривал с ними только по-немецки.

Трудности Питера были глубже неприязни и цинизма. Дело было не только в овладении русским языком; если бы у него было достаточно времени, он мог бы овладеть им. Но за каждой задачей, поставленной перед ним учителями, вырисовывалось большее препятствие: перспектива наследовать русский престол; именно против этого будущего восстал Петр. У него не было ни малейшего интереса к управлению огромной и, как ему казалось, примитивной иностранной империей. Он тосковал по Германии и Гольштейну. Он тосковал по простой, незамысловатой казарменной жизни в Киле, где для жизни требовались только мундиры и барабаны, командование и послушание. Избранный будущим правителем величайшей империи на земле, он в душе оставался маленьким голштинским солдатом. Его героем был не его собственный высокий русский дедушка, а кумир каждого немецкого солдата Фридрих Прусский.

Избранный будущим правителем величайшей империи на земле, он в душе оставался маленьким голштинским солдатом. Его героем был не его собственный высокий русский дедушка, а кумир каждого немецкого солдата Фридрих Прусский.

Тем не менее императрица в конце концов добилась своего. 18 ноября 1742 г. в придворной капелле Кремля Петр Карл Ульрих был торжественно крещен и принят в Православную Церковь под русским именем Петра Федоровича — имя Романова, призванное стереть порок его лютеранских начинаний. Императрица Елизавета тогда официально провозгласила его наследником российского престола, возвела в сан императорского высочества и пожаловала титул великого князя. Петр, говоря заученным русским языком, пообещал отвергнуть все учения, противоречащие учению Православной Церкви, после чего по окончании службы собравшийся двор принес ему присягу на верность. На протяжении всей церемонии и на публичных аудиенциях после этого он демонстрировал безошибочную угрюмость; Иностранные послы, заметив его настроение, сказали, что, «поскольку он говорил с присущей ему раздражительностью, можно заключить, что он не будет фанатично верующим». По крайней мере, в тот день Элизабет просто отказывалась видеть эти негативные признаки. Когда Питер был конфирмован, она заплакала. Потом, когда новый великий князь вернулся к себе на квартиру, его ждал чек на триста тысяч рублей.

По крайней мере, в тот день Элизабет просто отказывалась видеть эти негативные признаки. Когда Питер был конфирмован, она заплакала. Потом, когда новый великий князь вернулся к себе на квартиру, его ждал чек на триста тысяч рублей.

Несмотря на страстное проявление эмоций, Элизабет все еще не доверяла своему племяннику. Чтобы сделать его российские обязательства бесповоротными и отрезать всякую возможность отступления, она ликвидировала его притязания на шведский престол, поставив условием русско-шведского договора передачу шведских прав ее племянника его бывшему опекуну, брату Иоганна, Адольфу Фредерику. Гольштейн, епископ Любекский. Епископ стал наследником шведского престола вместо Петра.

Чем очевиднее становилось несчастье Петра в России, тем больше волновалась Елизавета. Она свергла с престола ветвь своей семьи, ненавидимую за ее немецкие связи, только для того, чтобы обнаружить, что новый наследник, которого она выбрала, был еще более немцем. На Петра было оказано всевозможное русское влияние, но его идеи, вкусы, предрассудки и мировоззрение оставались упрямо немецкими. Она была горько разочарована, но ей пришлось принять его. Она не могла отправить его обратно в Гольштейн. Питер был ее ближайшим живым родственником; он был новоправославным, вновь провозглашенным наследником, ныне будущей надеждой дома Романовых. И когда в октябре 1743 года он тяжело заболел, не вставая с постели до середины ноября, она поняла, как сильно он ей нужен.

Она была горько разочарована, но ей пришлось принять его. Она не могла отправить его обратно в Гольштейн. Питер был ее ближайшим живым родственником; он был новоправославным, вновь провозглашенным наследником, ныне будущей надеждой дома Романовых. И когда в октябре 1743 года он тяжело заболел, не вставая с постели до середины ноября, она поняла, как сильно он ей нужен.

Действительно, плохое состояние здоровья Питера подтолкнуло Елизавету к дальнейшим действиям. Он всегда был болен; предположим, он должен был умереть? Что тогда? Выход — лучший, может быть, единственный выход — найти ему жену. Ему было пятнадцать, и присутствие подходящей молодой жены могло не только помочь ему повзрослеть, но и послужить еще большей цели, обеспечив появление нового малолетнего наследника, ребенка, лучше подготовленного, чем его отец, чтобы гарантировать преемственность. Елизавета решила пойти по этому пути: надо быстро найти жену и родить наследника. Отсюда поспешность императрицы с выбором невесты для Петра; отсюда и срочные депеши, которые Брюммер по ее просьбе писала Йоханне в Цербст: Приезжайте в Россию! Приведи свою дочь! Спешите! Спешите! Спешите!

Предыдущая

СтраницаСледующая

Страница Включите JavaScript для просмотра комментариев, созданных с помощью Disqus.

Екатерина Великая – Кэтрин Невилл

Пола Уитковер монахинь и послушниц, чтобы тайно вывезти части давно спрятанного Сервиза Монглан, она признается Мирей и Валентину, что тоже отправится в путешествие: навестить друга, которого не видела более сорока лет. Друг, который живет в России.

Эта подруга — Софи Фридерика Огюст фон Анхальт-Цербст-Дорнбург, более известная в истории как Екатерина Великая, императрица России с 9 июля 1762 года до своей смерти 17 ноября 1796 года. Когда Элен прибывает в Санкт-Петербург в осенью 1791 года и встречает свою старую одноклассницу «Фигхен», она находит грозную женщину, чье стремление к любви и власти среди случайных жестокостей и часто жестоких интриг русского двора превратило ее в харизматичную, но устрашающую фигуру, загадочный пучок противоречия с властью жизни и смерти на кончиках ее пальцев, могучий друг — но потенциально опасный враг — иногда и то, и другое одновременно.

Эта Екатерина, 62-летняя женщина, оплакивающая смерть всего двумя неделями ранее своего бывшего любовника и ближайшего наперсника графа Потемкина, в то же время наслаждаясь красотой своего последнего фаворита, Платона Зубова. Она просвещенная правительница, подруга Вольтера и Дидро, поборница образования, исследований, науки и искусства. И она является таким же абсолютным монархом, как и любой другой европейский правитель со времен Людовика XIV, монархом, напуганным и потрясенным примером революционной Франции и решившим использовать власть Службы Монтглан, которой управляет ее друг, чтобы закрепить свой собственный трон и расширить ее владычество.

Она просвещенная правительница, подруга Вольтера и Дидро, поборница образования, исследований, науки и искусства. И она является таким же абсолютным монархом, как и любой другой европейский правитель со времен Людовика XIV, монархом, напуганным и потрясенным примером революционной Франции и решившим использовать власть Службы Монтглан, которой управляет ее друг, чтобы закрепить свой собственный трон и расширить ее владычество.

Но в реальной жизни, как эта дочь мелкого прусского дворянина, воспитанная как лютеранка, взобралась на вершину власти в чужой стране, следовавшей православной вере с рвением, граничащим с фанатизмом? Каким образом этот почитатель просветительской философии стал непреклонным самодержцем, расширившим права русского дворянства и еще более урезавшим и без того ничтожные свободы крепостных? А как насчет непристойной истории, знакомой поколениям хихикающих студентов, что она встретила свой конец во время любовных отношений с лошадью?

От последнего вопроса легко избавиться. Хотя у нее было много сексуальных связей — это была не королева-девственница! — Екатерина умерла в своей постели после приступа апоплексического удара. . . совсем один.

Хотя у нее было много сексуальных связей — это была не королева-девственница! — Екатерина умерла в своей постели после приступа апоплексического удара. . . совсем один.

Ответы на другие вопросы кроются в дьявольски сложной шахматной игре с высокими ставками европейской династической политики и территориальных амбиций восемнадцатого века, столь ярко и драматично описанной на страницах ВОСЕМЬ — партии, в которой Екатерина Великая — как Алиса в ЗАЗЕРКАЛЬЕ , или, как ее контрапункт, Кэт Велис, в ВОСЕМЬ — начинает как скромная пешка, но в конечном итоге благодаря проницательности, смелости и удаче становится самой сильной фигурой на доске: Королева. А какая королева!

Софи Фридерике Огюст родилась 2 мая 1729 года в провинциальном немецком городе Штеттин. Ее отец, принц Кристиан Август Ангальт-Цербстский, управлял городом от имени прусского монарха Фридриха Вильгельма I. Ее мать, принцесса Йоханна Елизавета Гольштейн-Готторпская, происходила из семьи, чьи связи намного превосходили более скромную родословную ее муж. Брат Йоханны Карл Август был обручен с русской принцессой Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого, которая однажды сама станет императрицей России. Хотя он умер до того, как удалось заключить брак, Элизабет с любовью вспоминала Карла Августа и его семью. Тем временем сестра Елизаветы, Анна, вышла замуж за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского, который, будучи племянником короля Швеции Карла XII, был наследником шведского престола. Анна родила сына Петера Ульриха в 1728 году и вскоре умерла. В 1739 г.Отец Петра также умер, оставив маленького мальчика Петра наследником шведского престола. Будучи внуком Петра Великого, молодой Петр также имел серьезные претензии на российский престол. Но быть наследником престола и реально закрепить его — разные вещи.

Брат Йоханны Карл Август был обручен с русской принцессой Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого, которая однажды сама станет императрицей России. Хотя он умер до того, как удалось заключить брак, Элизабет с любовью вспоминала Карла Августа и его семью. Тем временем сестра Елизаветы, Анна, вышла замуж за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского, который, будучи племянником короля Швеции Карла XII, был наследником шведского престола. Анна родила сына Петера Ульриха в 1728 году и вскоре умерла. В 1739 г.Отец Петра также умер, оставив маленького мальчика Петра наследником шведского престола. Будучи внуком Петра Великого, молодой Петр также имел серьезные претензии на российский престол. Но быть наследником престола и реально закрепить его — разные вещи.

Входит Елизавета Петровна. В 1741 году Елизавета, которая ненавидела то, что она считала коррумпированным прусским влиянием на русский двор, захватила престол для себя, свергнув императрицу Анну Леопольдовну, регентшу при младенце Иване VI. Елизавета сослала Анну, императрицу-регентшу, и заключила в тюрьму молодого Ивана; Несчастный мальчик провел остаток своей жизни, скитаясь из одной тюрьмы в другую, и, наконец, был убит в 1764 году, чтобы защитить династические амбиции женщины, которая к тому времени заняла престол: Екатерины Великой.

Елизавета сослала Анну, императрицу-регентшу, и заключила в тюрьму молодого Ивана; Несчастный мальчик провел остаток своей жизни, скитаясь из одной тюрьмы в другую, и, наконец, был убит в 1764 году, чтобы защитить династические амбиции женщины, которая к тому времени заняла престол: Екатерины Великой.

Но это если забежать вперед. Получив корону, Елизавета Петровна вызвала в Петербург своего четырнадцатилетнего немецкого племянника Петера Ульриха и, поскольку сама была незамужней и бесплодной, провозгласила его царским наследником. Она переименовала его в Петра Федоровича и дала титул великого князя. Следующим шагом было найти ему невесту.

Как вспоминает сама Екатерина Великая во время острой сцены в ВОСЕМЬ , в 1741 году ей — Екатерине, или, вернее, принцессе Софии — было тринадцать лет. Ее воспитание было типичным для ее класса, с французской гувернанткой и различными наставниками. Ее отец, строгий лютеранин, следил за ее религиозным образованием. Намек на ее будущий темперамент произошел, когда в возрасте четырех лет она была представлена Фридриху I и отказалась выразить должное почтение, поцеловав подол его одежды. Но с тех пор она научилась обуздывать свою бунтарскую натуру с помощью непоколебимой дисциплины, чему способствовали побои со стороны матери. Ей и в голову не могло прийти, что в далекой России ее имя нашептывают на ухо императрице.

Но с тех пор она научилась обуздывать свою бунтарскую натуру с помощью непоколебимой дисциплины, чему способствовали побои со стороны матери. Ей и в голову не могло прийти, что в далекой России ее имя нашептывают на ухо императрице.

Так оно и было. Фридрих II, он же Фридрих Великий, сменил своего отца на посту правителя Пруссии и искал способ вывести Россию из орбиты Австрийской империи. Выдать замуж дочь одного из дворян за великого князя Петра казалось идеальным ходом. Хотя императрица Елизавета была антипрусской, воспоминания о ее мертвом женихе побудили ее прислушаться к шепоту Жана Армана де Л’Эстока, французского врача и придворного фаворита на жалованье Фридриха, и вызвать Софи в Россию. Год был 1744.

В Петербурге юная княгиня произвела благоприятное впечатление на императрицу Елизавету Петровну, в которой юная Софи могла видеть своего рода образец для подражания. Совсем иным было мнение Софии о великом князе Петре. Этот болезненный, отсталый, грубый мальчик скрывал свою неуверенность за маской жестокости и пренебрежения к нации, которой он должен был править, не скрывая своего собственного образца для подражания, Фридриха Великого. Но в то время как Фридрих был военным гением, испытанным на многих полях сражений, молодой великий князь — даже после того, как молодой Петр женился (к большому разочарованию своей жены Екатерины) — предпочитал оставаться в постели в одиночестве и играть в военные игры со своим сыном. обширная коллекция игрушечных солдатиков. Тем не менее, хотя Софи находила будущего мужа менее чем привлекательным физически и намного ниже ее интеллектуально, она не позволила этому остановить себя. Позже в своих мемуарах она будет утверждать, что с самого начала было ее намерением сесть однажды на престол России.

Но в то время как Фридрих был военным гением, испытанным на многих полях сражений, молодой великий князь — даже после того, как молодой Петр женился (к большому разочарованию своей жены Екатерины) — предпочитал оставаться в постели в одиночестве и играть в военные игры со своим сыном. обширная коллекция игрушечных солдатиков. Тем не менее, хотя Софи находила будущего мужа менее чем привлекательным физически и намного ниже ее интеллектуально, она не позволила этому остановить себя. Позже в своих мемуарах она будет утверждать, что с самого начала было ее намерением сесть однажды на престол России.

Ее поведение в то время не противоречит этому смелому утверждению. София приняла православную веру, обратившись 28 июня 1744 года и приняв имя Екатерина Алексеевна. На следующий день она была обручена с Питером, но свадьба была отложена, когда жених заболел оспой, болезнью, которая сделала его рябым и более отталкивающим для Софи — теперь и впредь, Кэтрин — чем когда-либо. Во время его болезни и выздоровления Екатерина посвятила себя изучению обычаев и языка своей новой страны и поиску союзников среди знати. Контраст между ее любовью ко всему русскому и вопиющим презрением Петра был очевиден для всех. Наконец, 25 августа 1745 года они поженились.0003

Контраст между ее любовью ко всему русскому и вопиющим презрением Петра был очевиден для всех. Наконец, 25 августа 1745 года они поженились.0003

Брак не был ни счастливым, ни успешным в течение девяти лет по единственному критерию успеха, который имел значение для королевского брака — рождению ребенка, предпочтительно наследника мужского пола. В самом деле, брак мог так никогда и не состояться, поскольку, хотя Екатерина действительно родила сына Павла 20 сентября 1754 года, ходили слухи — и она сама позже утверждала, — что ее муж, которому потребовалась операция, чтобы стать способный на совершение супружеского акта, не был отцом. И в самом деле, у Екатерины уже появилась привычка заводить любовников. Но, несмотря на слухи, младенца Павла приняла в качестве наследника Петра императрица Елизавета, сама не прогадала в любовном отделе.

В 1756 году, с началом Семилетней войны, антагонизм между Россией и Пруссией переместился из области дипломатии на поля сражений Европы. Но даже тогда энтузиазм Петра по отношению к Пруссии не угас, что заставило некоторых задаться вопросом, в чем заключалась его лояльность. Ответ на этот вопрос был получен вскоре после смерти императрицы Елизаветы 5 января 1762 года. В то время как остальная часть страны оплакивала — и Екатерина заметно присутствовала в присутствии тела умершего государя, когда оно находилось в состоянии, — ее муж, ныне император Петр III нарушал торжественные поминальные речи юношескими порывами и шутками. Вдобавок к оскорблению, когда Пруссия была на волоске на седьмом году войны, Петр опрометчиво приказал вывести русские войска из Берлина и 5 мая заключил мирный договор со своим героем Фридрихом, который был более чем щедрым ко всем. -а-побежденный противник. Кроме того, дестабилизировав союз против Фридриха Прусского, мировое соглашение фактически позволило Фридриху Великому вырвать победу из пасти поражения.

Ответ на этот вопрос был получен вскоре после смерти императрицы Елизаветы 5 января 1762 года. В то время как остальная часть страны оплакивала — и Екатерина заметно присутствовала в присутствии тела умершего государя, когда оно находилось в состоянии, — ее муж, ныне император Петр III нарушал торжественные поминальные речи юношескими порывами и шутками. Вдобавок к оскорблению, когда Пруссия была на волоске на седьмом году войны, Петр опрометчиво приказал вывести русские войска из Берлина и 5 мая заключил мирный договор со своим героем Фридрихом, который был более чем щедрым ко всем. -а-побежденный противник. Кроме того, дестабилизировав союз против Фридриха Прусского, мировое соглашение фактически позволило Фридриху Великому вырвать победу из пасти поражения.

Не довольствуясь отчуждением собственной армии, Петр инициировал реформы в православной церкви, которые, казалось, были рассчитаны на то, чтобы оскорбить последователей традиционной русской веры; некоторые даже опасались, что он намеревался установить вместо нее лютеранскую веру. В июле 1762 года Петр уехал из Петербурга в свое загородное имение в Ораниенбауме в сопровождении своей любовницы Елизаветы Воронцовой, неотесанной неотесанной женщины, которую он во всем, кроме имени, сделал царицей. Ходили слухи, что он готовится развестись с Екатериной и жениться на Елизавете.

В июле 1762 года Петр уехал из Петербурга в свое загородное имение в Ораниенбауме в сопровождении своей любовницы Елизаветы Воронцовой, неотесанной неотесанной женщины, которую он во всем, кроме имени, сделал царицей. Ходили слухи, что он готовится развестись с Екатериной и жениться на Елизавете.

Оставшись в Санкт-Петербурге, Екатерина воспользовалась моментом так же, как это сделала покойная императрица Елизавета. С помощью своего любовника Григория Орлова и петербургских войск она провозгласила себя императрицей и приказала арестовать мужа. У беспомощного Петра не осталось союзников, и 14 июля он был вынужден отречься от престола. Через три дня он был мертв, убит младшим братом Орлова Алексеем. Кэтрин всегда утверждала, что не принимала участия в этом убийстве и сожалела об этом, но преступление действительно устранило потенциальный объединяющий фактор против нее.

Хотя Екатерина не имела прусского происхождения, ее возвышение было приемлемо для могущественной российской знати по двум причинам. Во-первых, их ненависть к ее любящему пруссаков мужу, которая перевешивала все остальные опасения. И, во-вторых, идея о том, что Екатерина просто служила регентом, пока ее сын, великий князь Павел, правнук Петра Великого, не стал достаточно взрослым, чтобы взять на себя власть. Но Екатерина вскоре дала понять, что не намерена никому уступать престол, пока в ее теле остается дыхание жизни.

Во-первых, их ненависть к ее любящему пруссаков мужу, которая перевешивала все остальные опасения. И, во-вторых, идея о том, что Екатерина просто служила регентом, пока ее сын, великий князь Павел, правнук Петра Великого, не стал достаточно взрослым, чтобы взять на себя власть. Но Екатерина вскоре дала понять, что не намерена никому уступать престол, пока в ее теле остается дыхание жизни.

Наконец, она обнаружила, что у нее есть возможность претворить в жизнь политические идеи, с которыми она столкнулась благодаря тщательному изучению и тесной переписке с философами Франции и остальной Европы. Она сразу приступила к возобновлению петровской программы вестернизации России, созвав законодательную комиссию для проведения ее программы либеральных реформ устаревшего российского кодекса, а сама поощряла промышленное развитие, развертывала комплексные переписные проекты и усиливала гражданская служба. Именно в это время — то, что можно было бы назвать весенним пробуждением ее царствования, — заключенный в тюрьму предыдущий наследник престола Иван VI был убит по давнему приказу Елизаветы, который впоследствии поддержала Екатерина; таким образом, в течение первых двух лет ее правления на ее счету можно было зачислить два цареубийства.

Эта темная история подняла свою голову в 1773 году, когда казачий предводитель Емельян Иванович Пугачев возглавил крупнейшее крестьянское восстание в истории России, которое Екатерина с большим трудом подавила в 1775 году. Ссора Пугачева с Екатериной коренилась в ее решении купить лояльность русского дворянства за счет расширения их имущественных прав и более тесной привязки крепостных к земле. Но его дело не пострадало от его заявления о том, что он Петр III, в конце концов не умерший, а сбежавший и вернувшийся, чтобы вершить правосудие над своим народом.

Восстание Пугачева имело два далеко идущих последствия. Во-первых, она положила конец самой радикальной и либеральной из екатерининских реформ. Отныне она будет править более жесткой рукой, и хотя она будет продолжать отстаивать искусство и науку и стремиться реформировать образование, ее политические взгляды станут явно консервативными. В ВОСЕМЬ , к тому времени, когда Преподобная Мать Элен де Рок воссоединилась с «Фигхен» в 1791 году, сама Екатерина Великая рассматривала Французскую революцию как Пугачева, еще одну попытку черни изменить «порядок природа. »

»

Вторым следствием было выдвижение на видное место человека, который станет ближайшим советником и самой большой любовью Екатерины: Григория Александровича Потемкина. В ВОСЕМЬ мы приходим к русскому двору как раз в тот момент, когда Кэтрин узнает о смерти этой каталитической фигуры. Роман Екатерины с этим хитрым, честолюбивым придворным начался с пугачевского бунта и ненадолго пережил его; большинство историков считают, что их отношения закончились к 1776 году, но не раньше, как широко распространено мнение, хотя и не доказано, что они заключили тайный брак. Был женат на Екатерине или нет, Потемкин продолжал оказывать на нее сильное влияние до конца своей жизни. . . не только в ее политике, но и в ее будуаре, лично выбирая себе преемников ее благосклонности. Но при этом Екатерина очень хорошо понимала разницу между предоставлением Потемкину или другим фаворитам голоса в ее решениях и отменой этих решений; она считала, что сможет наиболее успешно править без постоянного мужского багажа.

Вместе Потемкин и Екатерина неустанно и эффективно работали над расширением Российской империи. Ее амбиции охватили весь мир, но сначала она должна была его открыть. В ПОЖАР мы видим Екатерину Великую в этот лихорадочный момент, на вершине ее стремления к мировой экспансии. Екатерина отправляла ученых и торговые миссии по всей Сибири и за ее пределы, на Алеутские острова, Аляску и в западную часть Северной Америки на юг вплоть до Калифорнии. «Торговля — это одно», — написала она. «Владение другим». Своих внуков она назвала Александром и Константином в надежде, что один будет править землями, завоеванными Александром Македонским на всем Востоке, а другой будет править западными землями, такими как Турция, которая долгое время находилась под властью ислама. Эти амбициозные планы так и не принесли тех плодов, на которые рассчитывала Екатерина, к моменту ее смерти границы России были расширены более чем на триста процентов.

Грандиозным надеждам Екатерины на внуков не суждено было сбыться.