Чего стоил России похабный мир Брест-Литовска

Советская делегация прибыла в Брест для подписания «похабного» мира

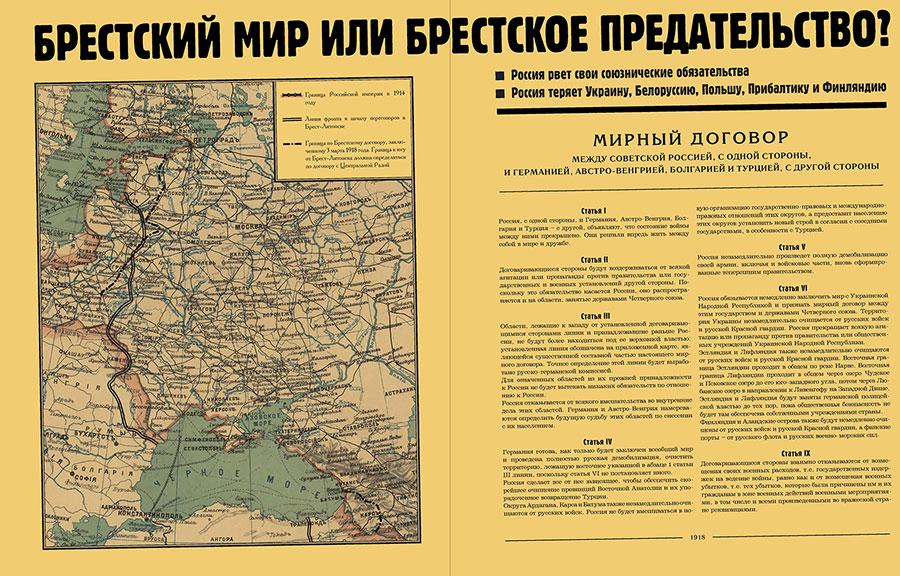

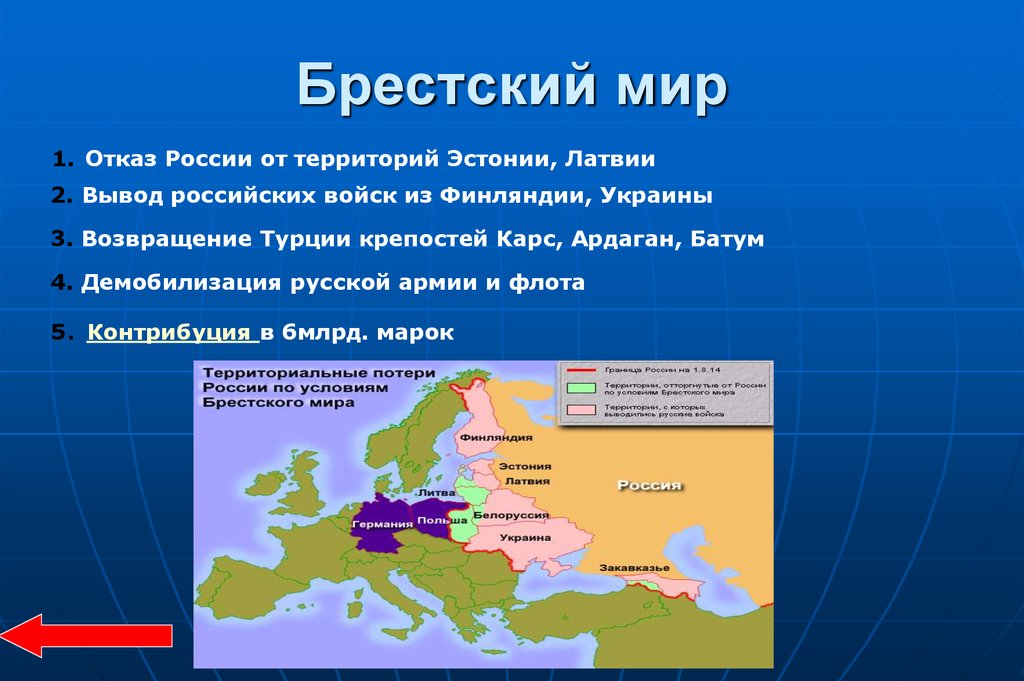

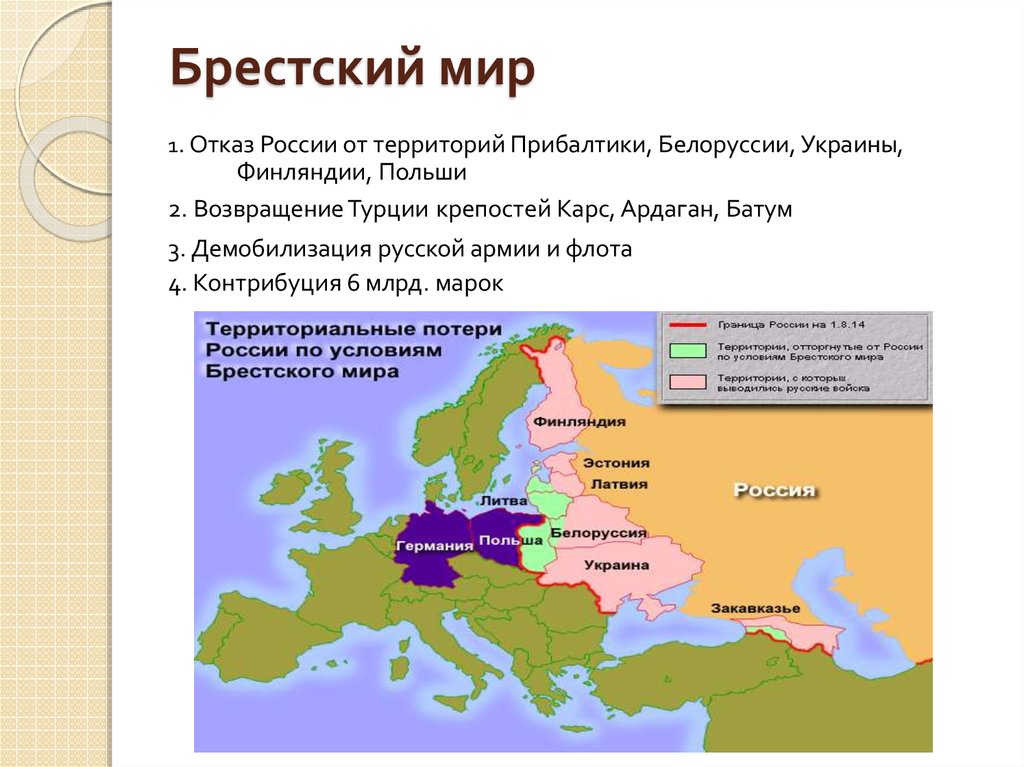

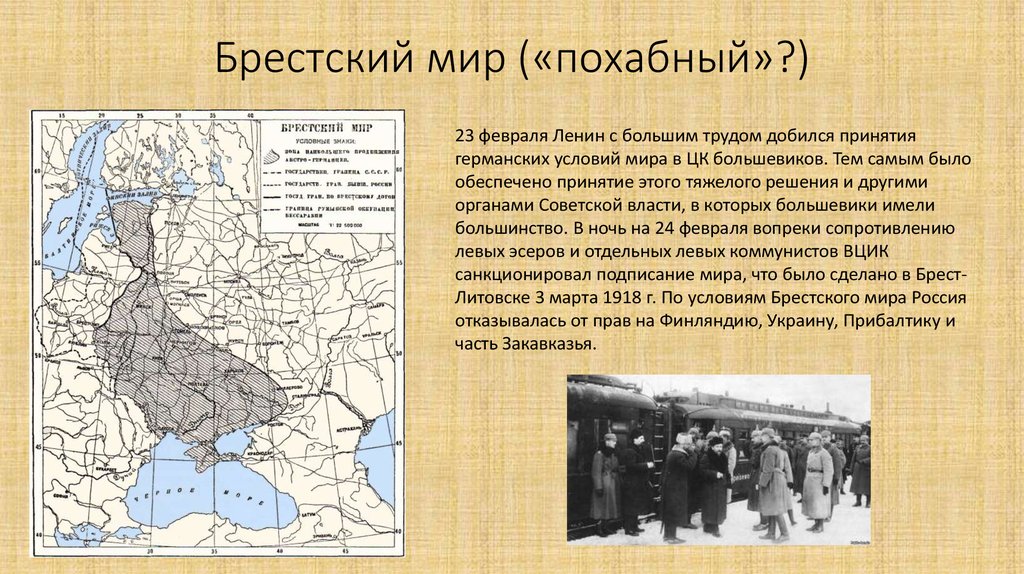

Брестский мир, заключенный 3 марта 1918 г., сам Владимир Ленин называл «похабным». И это еще очень мягкое определение для договора, по которому страна потеряла 90% каменного угля, 73% железной руды, 54% промышленности, а очертания ее западных границ вернулись к эпохе Бориса Годунова.

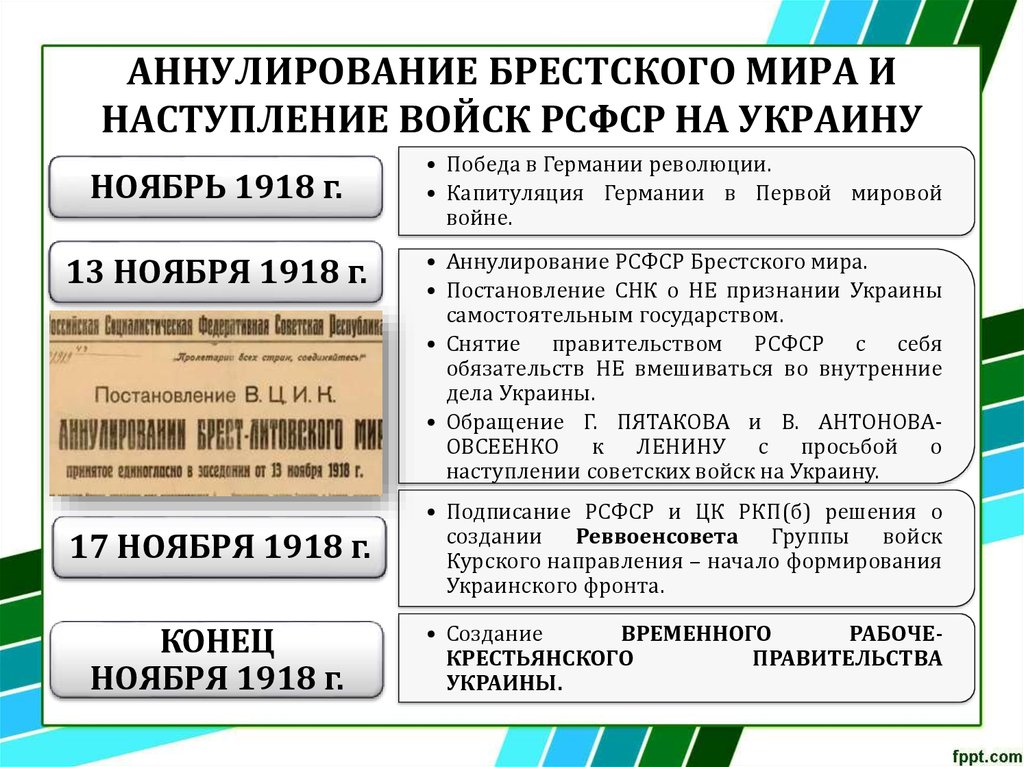

Cоветская историография называла Брестский мир гениальным шагом Ильича, и отголоски этой оценки сохранились до сих пор. В ее пользу говорят два на первый взгляд сильных аргумента. Во-первых, воевать с немцами России было нечем – старая армия развалилась, а новая Красная в тот момент была слабее новорожденного. Во-вторых, всего через 9 месяцев Германия разродилась революцией и Москва аннулировала договор, сведя потери к минимуму. Однако если разобраться, то эти тезисы не выглядят бесспорными.

Большевики в поисках армии

Осенью 1917 г. русская армия и впрямь представляла печальное, но отнюдь не безнадежное зрелище. Северный фронт считался самым разложившимся из пяти из-за близости к Петрограду, очагу большевистской пропаганды. Генерал-лейтенант Алексей Будберг командовал на этом фронте 14-м армейским корпусом, вел подробный дневник. Он неоднократно подчеркивал: «Единственная лазейка из создавшейся разрухи – переход к добровольческой армии и разрешение всем нежелающим воевать вернуться домой <…> Лучше иметь 4000 отборных людей, чем 40 000 отборной шкурятины (это он о своем корпусе. – К. Г.) <…> Останется около миллиона, а этого вполне достаточно, чтобы продолжать оборонительную войну при тех технических средствах снабжения, которые теперь у нас есть (это уже обо всей армии. – К. Г.)».

Северный фронт считался самым разложившимся из пяти из-за близости к Петрограду, очагу большевистской пропаганды. Генерал-лейтенант Алексей Будберг командовал на этом фронте 14-м армейским корпусом, вел подробный дневник. Он неоднократно подчеркивал: «Единственная лазейка из создавшейся разрухи – переход к добровольческой армии и разрешение всем нежелающим воевать вернуться домой <…> Лучше иметь 4000 отборных людей, чем 40 000 отборной шкурятины (это он о своем корпусе. – К. Г.) <…> Останется около миллиона, а этого вполне достаточно, чтобы продолжать оборонительную войну при тех технических средствах снабжения, которые теперь у нас есть (это уже обо всей армии. – К. Г.)».

В подтверждение этой мысли он приводил данные опросов, проведенных дивизионными комитетами: около десятой части людей готовы продолжать войну. И конкретные примеры: ударный батальон разложившейся 120-й дивизии потрепал атаковавших ее позиции немцев. «Если бы у меня вместо наличных 70 000 разнузданных и не желающих воевать шкурников были бы 6–8 батальонов таких отборных людей, как ударники 120-й дивизии, я был бы совершенно спокоен за оборону своего участка, – мечтал он и признавался: – Конечно, не теперь, когда у власти большевики, которые осуществления такой меры не допустят, ибо в ней их гибель».

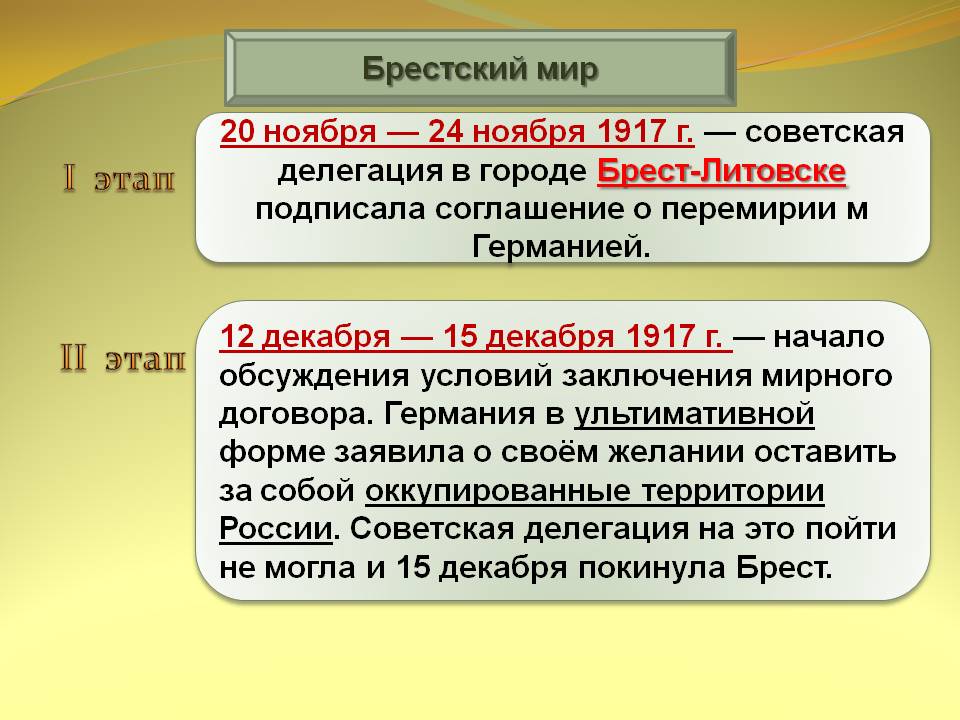

Будберг не совсем прав. Идея небольшой добровольческой армии, которая могла бы удерживать фронт, витала в воздухе. Когда в декабре 1917 г. приехавшая в Брест советская делегация ознакомилась с условиями мира, ахнувшие от немецкой наглости большевики немедленно попытались воплотить ее в жизнь.

23 декабря совещание управления Северного фронта решило немедленно приступить к формированию Красной армии: взяв за основу полки наиболее крепких дивизий и пополнив их ротами и батальонами волонтеров. Добровольческий полк по готовности объявлялся полком Красной гвардии, вводились революционная дисциплина, обязательные занятия, назначалось повышенное содержание.

26 декабря 1917 г. на собрании Военной организации при ЦК РСДРП(б) Николай Подвойский, нарком по военным делам РСФСР, чуть ли не дословно повторил тезисы Будберга: «цементировать армию и дать возможность уйти элементам, вносящим дезорганизацию». По его расчетам, к моменту возможного наступления немцев через 1,5 месяца можно создать «300 000 штыков», которые послужат скелетом новой армии. Предложение поддержали: «Пускай останется 2 млн в социалистической армии, и они сделают больше 12 млн».

Предложение поддержали: «Пускай останется 2 млн в социалистической армии, и они сделают больше 12 млн».

5 января 1918 г. верховный главнокомандующий прапорщик Николай Крыленко отдал приказ о формировании Народно-социалистической гвардии на всех фронтах. В каждом корпусе комитеты должны выбрать по три наиболее устойчивых полка, на основе которых создать крепкие части.

Учитывая, что в созданных Временным правительством ударных батальонах числилось до 600 000 людей, задача, поставленная Подвойским, выглядела решаемой. Но большевики ее с треском провалили и к 18 февраля, началу немецкого наступления после срыва переговоров в Бресте, боеспособных частей не имели вовсе. Почему?

Лояльность превыше боеспособности

Проблема заключалась в том, что люди, желавшие продолжать войну с немцами, были в массе своей самыми ярыми противниками Ленина. С Февраля именно большевики были единственными противниками продолжения войны, их пропаганда совершенно разложила армию летом и осенью 1917 г. Многие ударники считали Ленина немецким агентом, опереться на этих людей в борьбе с немцами для большевиков было равносильно отложенному самоубийству. Парадокс: любое другое правительство могло бы, переформировав армию на добровольческих началах, рассчитывать на успешное продолжение войны: немцы отчаянно нуждались в затишье на Восточном фронте ради решительного наступления на Западном. Но не большевистское.

Многие ударники считали Ленина немецким агентом, опереться на этих людей в борьбе с немцами для большевиков было равносильно отложенному самоубийству. Парадокс: любое другое правительство могло бы, переформировав армию на добровольческих началах, рассчитывать на успешное продолжение войны: немцы отчаянно нуждались в затишье на Восточном фронте ради решительного наступления на Западном. Но не большевистское.

«Мне казалось, что в деморализованной и разбегающейся по домам армии есть немало солдат, унтер-офицеров, офицеров и генералов, готовых честно и мужественно отразить немцев, если переговоры о мире сорвутся и немецкие дивизии начнут свое продвижение в глубь России, – вспоминал генерал Михаил Бонч-Бруевич, одним из первых перешедший на сторону большевиков и ставший начальником штаба у Крыленко. – Я полагал, что если таких солдат и офицеров извлечь из дивизий и собрать в кулак, то после полного переформирования получатся стойкие части <…> Николай Васильевич [Крыленко] терпеливо и даже учтиво выслушивал меня <. ..> и неизменно отдавал очередное приказание об ускорении демобилизации <…> тех, из кого я рассчитывал формировать новые части».

..> и неизменно отдавал очередное приказание об ускорении демобилизации <…> тех, из кого я рассчитывал формировать новые части».

И со своей точки зрения Крыленко был прав. «А что прикажете делать? Формировать особые части? Создавать особую армию? А кто поручится, что не найдется новый Корнилов, который поведет ее совсем не против немцев, а стакнется с ними и обрушится на революционный Питер?» – втолковывал он Бонч-Бруевичу. 22 декабря главковерх отдал приказ о расформировании всех ударных частей. А 29 декабря Совнарком добил остатки боеспособности армии, отменив все чины и знаки различия, а также установив выборное начало вплоть до командиров полков.

Что же до социалистической армии, то в нее добровольцев принимали исключительно по рекомендации солдатских или партийных комитетов. Бывшим ударникам такие рекомендации получить было невозможно. В итоге Народно-социалистическая гвардия наполнялась людьми, которые стремились воевать на внутреннем фронте – против беззащитных «буржуев». Еще чаще это были люди, решившие безопасно и беззаботно пожить на пайке и 50-рублевом (неплохом на тот момент) жалованье. «И до революции многие солдаты отказывались от отпуска, зная, что когда придут в деревню, то выбившиеся из силы бабы заставят их исполнять тяжелые полевые и домашние работы», – писал про таких Будберг.

Еще чаще это были люди, решившие безопасно и беззаботно пожить на пайке и 50-рублевом (неплохом на тот момент) жалованье. «И до революции многие солдаты отказывались от отпуска, зная, что когда придут в деревню, то выбившиеся из силы бабы заставят их исполнять тяжелые полевые и домашние работы», – писал про таких Будберг.

В возобновление войны с немцами не верили. А главное, признавали большевики на декабрьском собрании Военной организации, «мы уничтожили царскую дисциплину, но в массах не создали революционной дисциплины. Путем агитации мы не можем в короткий срок создать армии».

От империалистической – к гражданской

«Социалистических» добровольцев большевикам хватало, чтобы контролировать ситуацию внутри страны. Командующий войсками Юга России Владимир Антонов-Овсеенко в начале февраля занял Киев, располагая всего 3500 штыками, ведь противостоявшая Центральная рада не смогла выставить и половины. Для контроля над всей Украиной достаточно было 15 000. Но смешно было пытаться противостоять этой «красной опричниной» 20 немецким дивизиям, начавшим наступление на Украине. Ставка на лояльность была бита в столкновении с внешним противником.

Ставка на лояльность была бита в столкновении с внешним противником.

В центре и на севере наступали 26 немецких дивизий. Впрочем, «наступали» – слишком сильное слово, сопротивления им никто не оказал. Типичную картину представлял захват Люцина (Лудзы): из Режицы прибыло 42 немца, которые сначала «взяли» буфет и, лишь подкрепившись, разоружили русских солдат, заявив: «Марш куда хотите, только паровозов не получите».

178 дивизий старой русской армии рассыпались, от многих оставались лишь штабы с парой телефонистов. Надежды большевиков на восстание германского пролетариата не оправдались. Тот, по выражению Розы Люксембург, остался «неподвижным как труп».

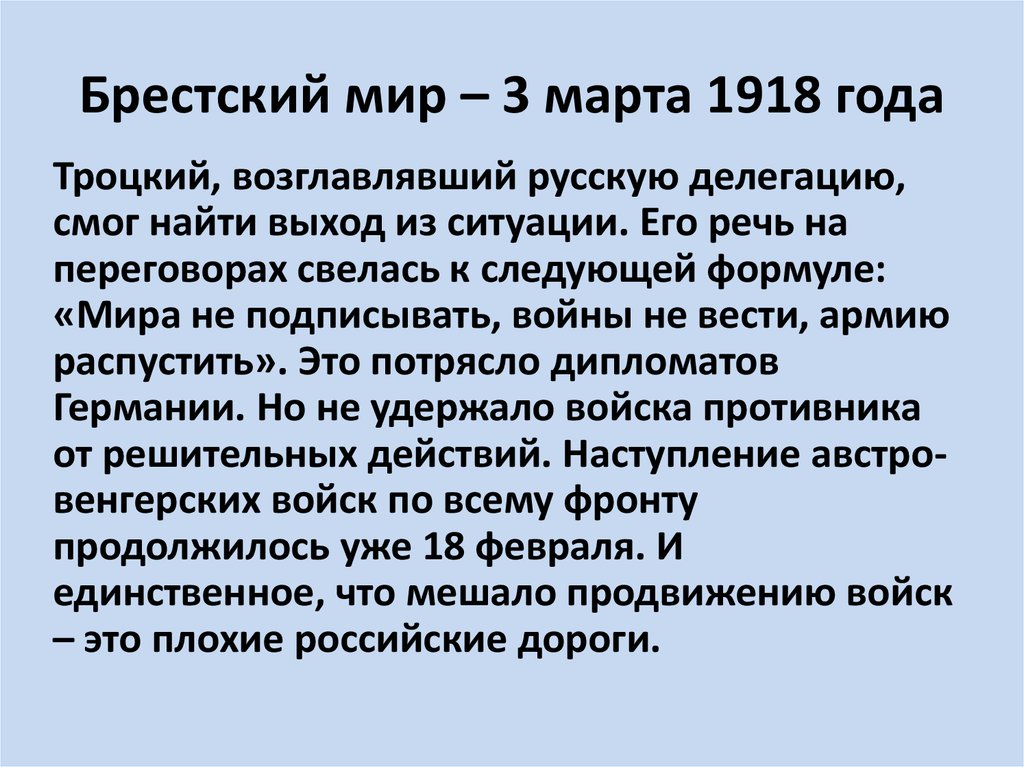

С фронта, писал Ленин о тех днях, шли «мучительно-позорные сообщения об отказе защищать даже нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожать все и вся при отступлении; не говоря уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве». 23 февраля он поставил в «Правде» вопрос ребром: «Кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть». Мир заключили на немецких условиях.

Мир заключили на немецких условиях.

Власть часто выдает свои нужды за нужды страны, но тут Ленин не лукавил: устроенная им геополитическая катастрофа была условием сохранения советской власти, т. е. его власти. Но не служит ли оправданием Ильичу легкость, с которой в ноябре 1918 г. удалось отыграть почти все потерянное в Бресте? Не стоило ли потерпеть 9 месяцев, чтобы избежать лишних жертв?

Ответ заключается в том, что число жертв Брестского мира оказалось выше, чем при гипотетическом продолжении войны. Мир с немцами вовсе не означал мира для России, где в полном соответствии с ленинским тезисом империалистическая война превратилась в гражданскую. Ярким пламенем она вспыхнула после восстания чехословацкого корпуса в мае 1918 г., который большевики пытались разоружить по требованию немцев, а Антанта объявила частью своих вооруженных сил. Это прямое следствие Брест-Литовска.

Гражданскую войну большевики сумели выиграть. Не в последнюю очередь потому, что, сознательно добив в декабре 1917 остатки русской армии, оставив Россию безоружной перед лицом внешнего врага, они получили фору перед противниками внутренними.

Но помимо жертв Гражданской войны в минус Брестскому миру можно записать и то, что превратившаяся в СССР Россия надолго выпала из системы международных отношений и возвращение шло с большим скрипом. «Если бы Россия участвовала в создании нового европейского послевоенного порядка в качестве победителя, он оказался бы гораздо более прочным. Если говорить точнее, то при сохранении франко-русского союза триумф Гитлера и Вторая мировая война не произошли бы», – резюмирует британский историк Доминик Ливен в своей только что изданной на русском монографии «Навстречу огню».

Так что, да не обидится другой известный англичанин, иногда мир – это действительно война. И война куда более худшая, чем та, с которой этот мир формально покончил.

Автор — военный историк

Новости СМИ2

Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайтеМихутина И. Украинский Брестский мир. М., 2007.

Михутина И. Украинский Брестский мир. М., 2007. | Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН)

Перейти к основному содержанию

Михутина И. Украинский Брестский мир. М., 2007. | Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН)

Перейти к основному содержанию

Михутина И. Украинский Брестский мир. Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской центральной рады. М.: Издательство «Европа», 2007. – 288 с. (Серия «Евровосток»).

Что мы знаем о подлинной истории подписания Брестского мира? Почти ничего. Какие-то обрывки из советских книг и кинофильмов, которые служили в первую очередь иллюстрацией к сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б). Отрывочные абзацы из учебников, которых уже почти никто не помнит. Между тем долгая эпопея переговоров о сепаратном мире между революционной Россией, с одной стороны, и Германией с ее союзниками – с другой, читается как детективный роман. Особую остроту этой истории придает факт, которого не знает никто, кроме немногих специалистов: дипломатическое поражение России в Брест-Литовске было вызвано не только непоследовательностью и авантюрностью петроградских переговорщиков.

От автора

Глава 1. Октябрьская революция и выход России из Первой мировой войны

Глава 2. Провозглашение Украинской народной республики. Ее исходные внешнеполитические установки

Глава 3. Развитие конфликта между Совнаркомом и правительством Украинской центральной рады

Глава 4. Начало переговоров о мире с государствами Четверного союза

Глава 5. Второй период брестских переговоров. Признание самостоятельного статуса делегации правительства Украинской центральной рады

Глава 6. Калейдоскоп событий в прямоугольнике Петроград – Харьков – Киев – Брест

Глава 7. Затянувшийся финал брестских переговоров

What do we know about the true story of the Brest peace accords? Almost nothing. Only some fragmented recollections of the Soviet books and films that mainly served as illustrations to Stalin’s «Short history course of the Bolshevik party». These books are cursed with oblivion. However, the lengthy relation of the negotiations that led to a separate peace between the revolutionary Russia from the one side and Germany with its allies on the other reads almost like a detective novel. What makes it especially spicy – a fact that is little known outside a tiny circle of experts – is that the Russian diplomatic defeat in Brest-Litovsk was due not only to the inconsistent adventurism of the Petrograd negotiators. A key role in the game was played by a «joker». A new partner has unexpectedly joined the negotiating table, the Ukrainian Central Rada and – notwithstanding its precarious position – managed to sign a separate peace accord with many behind the back of the Petrograd delegation.

Only some fragmented recollections of the Soviet books and films that mainly served as illustrations to Stalin’s «Short history course of the Bolshevik party». These books are cursed with oblivion. However, the lengthy relation of the negotiations that led to a separate peace between the revolutionary Russia from the one side and Germany with its allies on the other reads almost like a detective novel. What makes it especially spicy – a fact that is little known outside a tiny circle of experts – is that the Russian diplomatic defeat in Brest-Litovsk was due not only to the inconsistent adventurism of the Petrograd negotiators. A key role in the game was played by a «joker». A new partner has unexpectedly joined the negotiating table, the Ukrainian Central Rada and – notwithstanding its precarious position – managed to sign a separate peace accord with many behind the back of the Petrograd delegation.

Лев Троцкий | Биография, роль в русской революции, Иосиф Сталин, убийство и факты

Лев Троцкий

Смотреть все СМИ

- Дата рождения:

- 7 ноября 1879 г.

Украина

Украина

- Умер:

- 21 августа 1940 г. (60 лет) Мексика

- Должность/Офис:

- министр иностранных дел (1917-1918), Россия

- Политическая принадлежность:

- большевик Коммунистическая партия Советского Союза меньшевик Российская социал-демократическая рабочая партия Объединенная оппозиция

- Роль в:

- Гражданская война в России Русская революция Военный коммунизм договоры Брест-Литовска

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Кем был Лев Троцкий?

Лев Троцкий был коммунистическим теоретиком и советским политиком. Он сыграл ключевую роль в русской революции 1917 года. В это время Троцкий руководил советскими вооруженными силами. Позже он служил советским комиссаром иностранных дел (1917–18) и войны (1918–24). После смерти Владимира Ленина в 1924 году Троцкий был постепенно отстранен от власти. В 1929 году он был сослан своим главным соперником в правительстве Иосифом Сталиным.

В 1929 году он был сослан своим главным соперником в правительстве Иосифом Сталиным.

коммунизм

Узнайте об этой политической и экономической доктрине.Русская революция

Узнайте о русской революции 1917 года.Какова была роль Льва Троцкого в Октябрьской революции?

Лев Троцкий — когда-то ярый критик Ленина и большевистской партии — вступил в ряды большевиков в августе 1917 года. Троцкий быстро поднялся до руководящего положения в партии: незадолго до Октябрьской революции он был избран в ЦК большевиков. . Во время революции Троцкий руководил советскими военными операциями в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), столице Российской империи. К началу ноября Троцкий почти разграбил столицу. 13 ноября свергнутый либеральный политик Александр Керенский попытался вернуть Петроград с помощью верных ему войск. Войска Керенского встретились с войсками Троцкого в Пулковском сражении. Троцкий победил Керенского, и большевики добились полного контроля над Петроградом.

Подробнее читайте ниже: Руководство в революции 1917 года

Большевик

Прочитайте об истории и развитии партии большевиков.Во что верил Лев Троцкий?

Лев Троцкий был коммунистом с уникальным мировоззрением. Троцкий не верил, что экономическая система может существовать изолированно. Он считал, что экономическую систему следует рассматривать и понимать как мировую систему, а не как национальную. Таким образом, по мнению Троцкого, прочный успех социалистической революции (например, Октябрьской революции) зависит от революций в других странах. Взгляд Троцкого, который он называл «перманентной революцией», был противоположен сталинскому: Сталин считал, что социалистическую революцию можно осуществить «в одной стране», независимо от других стран.

Троцкизм

Узнайте больше о теории перманентной революции Льва Троцкого.экономическая система

Узнайте о различных типах экономических систем.Какие отношения были между Львом Троцким и Иосифом Сталиным?

Лев Троцкий и Иосиф Сталин были политическими соперниками.

Подробнее ниже: Борьба за наследство

Иосиф Сталин

Узнайте больше об Иосифе Сталине, генеральном секретаре Коммунистической партии Советского Союза (1922–1953) и премьере Советского государства (1941–53).Как умер Лев Троцкий?

После изгнания Лев Троцкий попросил убежища в Мексике. В 1936 году он поселился в доме в Койоакане. В мае 1940 года на его дом напали люди, вооруженные автоматами. Троцкий пережил инцидент. Примерно через три месяца было совершено второе покушение. 20 августа 1940 октября испанский коммунист Рамон Меркадер смертельно ударил Троцкого ледорубом. Принято считать, что Меркадер действовал по приказу соперника Троцкого, Иосифа Сталина.

В мае 1940 года на его дом напали люди, вооруженные автоматами. Троцкий пережил инцидент. Примерно через три месяца было совершено второе покушение. 20 августа 1940 октября испанский коммунист Рамон Меркадер смертельно ударил Троцкого ледорубом. Принято считать, что Меркадер действовал по приказу соперника Троцкого, Иосифа Сталина.

Подробнее ниже: Изгнание и убийство

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Лев Троцкий , по имени Лев Давидович Бронштейн , (род. 7 ноября [26 октября по старому стилю] 1879, Яновка, Украина, Российская империя — умер 21 августа 1940, Койоакан, Мексика), коммунистический теоретик и агитатор, лидер Октябрьской революции в России в 1917 году, а затем комиссар иностранных дел и войны в Советском Союзе (1917-24). Однако в борьбе за власть после смерти Владимира Ильича Ленина Иосиф Сталин вышел победителем, а Троцкий был отстранен от всех руководящих должностей, а затем сослан (1929 г. ). Он оставался лидером антисталинской оппозиции за границей до своего убийства сталинским агентом.

). Он оставался лидером антисталинской оппозиции за границей до своего убийства сталинским агентом.

Молодость, образование и революционная карьера

Знать о жизни Льва Троцкого и его роли в Октябрьской революции

Посмотреть все видео к этой статьеОтец Троцкого, Давид Бронштейн, был фермером обрусевшего еврейского происхождения, поселившимся колонистом в степном регионе, и его мать, Анна, была из образованного среднего класса. У него были старший брат и сестра; двое других братьев и сестер умерли в младенчестве. В возрасте восьми лет его отправили в школу в Одессе, где он провел восемь лет в семье племянника своей матери, либерального интеллигента. Когда он переехал в Николаев в 189 г.6 чтобы закончить школу, он был вовлечен в подпольный социалистический кружок и приобщен к марксизму. После непродолжительного обучения в Одесском университете он вернулся в Николаев, чтобы помочь организовать подпольный Южнорусский рабочий союз.

Арестованный в январе 1898 года за революционную деятельность, Бронштейн провел четыре с половиной года в тюрьме и ссылке в Сибири, за это время он женился на своей сообщнице Александре Соколовской и стал отцом двух дочерей. Он бежал в 1902 году с поддельным паспортом на имя Троцкий, которое он принял в качестве своего революционного псевдонима. Жена осталась, и разлука стала постоянной. Троцкий направился в Лондон, где присоединился к группе русских социал-демократов, работавших с Владимиром Ульяновым (Лениным) над революционной газетой 9.0105 Искра («Искра»).

Он бежал в 1902 году с поддельным паспортом на имя Троцкий, которое он принял в качестве своего революционного псевдонима. Жена осталась, и разлука стала постоянной. Троцкий направился в Лондон, где присоединился к группе русских социал-демократов, работавших с Владимиром Ульяновым (Лениным) над революционной газетой 9.0105 Искра («Искра»).

На Втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии, проходившем в Брюсселе и Лондоне в июле 1903 года, Троцкий встал на сторону меньшевистской фракции, выступавшей за демократический подход к социализму, против Ленина и большевиков. Незадолго до этого в Париже Троцкий познакомился и женился на Наталье Седовой, от которой у него впоследствии родились два сына, Лев и Сергей.

После начала революционных волнений в 1905 году Троцкий вернулся в Россию. Он стал ведущим представителем Петербургского Совета (совета) рабочих депутатов, когда он организовал революционное забастовочное движение и другие акции неповиновения царскому правительству. После этого Троцкий был заключен в тюрьму и предстал перед судом в 1919 г.06. Находясь в заключении, Троцкий написал одну из своих главных работ «Итоги и перспективы», изложив свою теорию перманентной революции.

После этого Троцкий был заключен в тюрьму и предстал перед судом в 1919 г.06. Находясь в заключении, Троцкий написал одну из своих главных работ «Итоги и перспективы», изложив свою теорию перманентной революции.

В 1907 году, после второй ссылки в Сибирь, Троцкий снова бежал. Он поселился в Вене и работал корреспондентом во время Балканских войн 1912–1913 годов. С началом Первой мировой войны Троцкий присоединился к большинству русских социал-демократов, осуждавших войну и отказывавшихся поддерживать военные усилия царского режима. Он переехал в Швейцарию, а затем в Париж. Его антивоенная позиция привела к его изгнанию как из Франции, так и из Испании. Он прибыл в Нью-Йорк 19 января.17, где вместе с большевистским теоретиком Николаем Бухариным редактировал русскоязычную газету «Новый мир » («Новый мир»).

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Троцкий приветствовал начало революции в России в феврале (марте по новому стилю) как начало предсказанной им перманентной революции. В середине мая он добрался до Петрограда и возглавил левую меньшевистскую фракцию. После неудавшегося восстания июльских дней Троцкий был арестован в ходе подавления большевистского руководства либеральным правительством Александра Керенского. В августе, еще находясь в тюрьме, Троцкий был официально принят в большевистскую партию, а также был избран членом ЦК большевиков. В сентябре он был освобожден из тюрьмы и вскоре после этого был избран председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В середине мая он добрался до Петрограда и возглавил левую меньшевистскую фракцию. После неудавшегося восстания июльских дней Троцкий был арестован в ходе подавления большевистского руководства либеральным правительством Александра Керенского. В августе, еще находясь в тюрьме, Троцкий был официально принят в большевистскую партию, а также был избран членом ЦК большевиков. В сентябре он был освобожден из тюрьмы и вскоре после этого был избран председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Когда рано утром 6 ноября (24 октября по старому стилю) из-за безрезультатного правительственного рейда спровоцировали боевые действия, Троцкий взял на себя ведущую роль в руководстве контрмерами для Совета, заверяя общественность в том, что его Военно-революционный комитет предназначен только для защиты Конгресса. Советов. Правительственная власть быстро рухнула, и Петроград был в основном в руках большевиков к тому времени, когда 7 ноября Ленин снова вышел из подполья, чтобы взять на себя непосредственное руководство революцией и представить Съезду Советов свершившийся факт, когда он был созван на следующий день.

Троцкий продолжал действовать как военачальник революции, когда Керенский безуспешно пытался вернуть Петроград с помощью верных ему войск. Он организовал и руководил силами, которые сломили усилия Керенского в битве под Пулково 13 ноября. Сразу после этого он присоединился к Ленину в разгроме предложений о коалиционном правительстве, включающем меньшевиков и эсеров.

Беларусь | История, флаг, карта, население, столица, язык и факты

флаг Беларуси

Аудиофайл: Государственный гимн Беларуси

Смотреть все СМИ

- Глава государства и правительства:

- Президент: Александр Лукашенко, помощник премьер-министра: Роман Головченко

- Капитал:

- Минск

- Население:

- (оценка 2022 г.) 9 274 000

- Форма правления:

- республика с двумя законодательными палатами (Совет Республики [64 1 ]; Палата представителей [110])

- Официальные языки:

- белорусский; русский

Посмотреть все факты и статистику →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Беларусь , страна Восточной Европы. До обретения независимости в 1991 году Беларусь, ранее известная как Белоруссия или Белая Россия, была самой маленькой из трех славянских республик, входивших в состав Советского Союза (двумя большими были Россия и Украина).

До обретения независимости в 1991 году Беларусь, ранее известная как Белоруссия или Белая Россия, была самой маленькой из трех славянских республик, входивших в состав Советского Союза (двумя большими были Россия и Украина).

Несмотря на то, что белорусы имеют ярко выраженную этническую идентичность и язык, они никогда ранее не обладали единством и политическим суверенитетом, за исключением короткого периода в 1918 году. Таким образом, белорусская история представляет собой не столько обособленный национальный нарратив, сколько исследование региональных сил, их взаимодействия и их взаимодействия. воздействие на белорусский народ. Территория, которая сейчас является Беларусью, неоднократно подвергалась разделу и переходу из рук в руки; в результате большая часть истории Беларуси неотделима от истории ее соседей. С момента обретения независимости Беларусь сохранила тесные связи со своим самым доминирующим соседом, Россией. В 1999 две страны подписали Договор об основании Союзного государства, целью которого было создание политически интегрированной конфедерации с единой валютой; однако точный характер партнерства оставался неясным и в 21 веке. Наследие советского прошлого Беларуси также продолжало проявляться как в неизменном доминировании коммунистических политических партий, так и в авторитарном стиле правления страны. Около одной пятой населения Беларуси проживает в столице, расположенной в центре, Минске, обширном современном городе, который был почти полностью восстановлен после почти полного разрушения во время Второй мировой войны.

Наследие советского прошлого Беларуси также продолжало проявляться как в неизменном доминировании коммунистических политических партий, так и в авторитарном стиле правления страны. Около одной пятой населения Беларуси проживает в столице, расположенной в центре, Минске, обширном современном городе, который был почти полностью восстановлен после почти полного разрушения во время Второй мировой войны.

Земля

Беларусь – страна, не имеющая выхода к морю, граничит с Литвой и Латвией на северо-западе, с Россией на севере и востоке, с Украиной на юге и с Польшей на западе. По площади она примерно в три раза меньше своего южного соседа, Украины.

Рельеф

Рельеф Беларуси во многом сформировался в результате оледенения в эпоху плейстоцена (т.е. примерно от 2 600 000 до 11 700 лет назад). Большая часть страны состоит из плоских низменностей, разделенных невысокими холмами и возвышенностями. Самая высокая точка, Дзержинская гора, находится на высоте всего 1135 футов (346 метров) над уровнем моря, а более половины территории Беларуси находится ниже 660 футов (200 метров). Более высокие области образованы грядами ледниково-моренного материала, датируемого валдайским оледенением, последним наступлением плейстоценового льда в Восточной Европе. Самый крупный из хребтов, Белорусский, тянется на северо-восток от границы с Польшей на юго-западе к северу от Минска, где расширяется в Минскую возвышенность, затем поворачивает на восток и соединяется со Смоленско-Московской возвышенностью. Между Минском и Вильнюсом, в соседней Литве, проходит поперек главного Белорусского хребта Ошмянская возвышенность, состоящая из конечных морен того же ледникового периода. Поверхности его гребней плоские или пологоволнистые, покрытые легкими песчано-подзолистыми почвами; они в значительной степени очищены от своего первоначального лесного покрова.

Более высокие области образованы грядами ледниково-моренного материала, датируемого валдайским оледенением, последним наступлением плейстоценового льда в Восточной Европе. Самый крупный из хребтов, Белорусский, тянется на северо-восток от границы с Польшей на юго-западе к северу от Минска, где расширяется в Минскую возвышенность, затем поворачивает на восток и соединяется со Смоленско-Московской возвышенностью. Между Минском и Вильнюсом, в соседней Литве, проходит поперек главного Белорусского хребта Ошмянская возвышенность, состоящая из конечных морен того же ледникового периода. Поверхности его гребней плоские или пологоволнистые, покрытые легкими песчано-подзолистыми почвами; они в значительной степени очищены от своего первоначального лесного покрова.

Моренные гряды разделены широкими низменностями, большей частью слабо дренированными и заболоченными, с множеством мелких озер. К северу от основной линии моренных холмов расположены две широкие равнины: на севере республики находится Полоцкая низменность, а на северо-западном углу, у Гродно, — Неманская (белорусская: Неманская) низменность. К югу от Белорусского хребта широкая и очень плоская Средне-Березинская равнина полого наклоняется к югу и незаметно сливается с еще более обширными Припятскими болотами (по-бел. Полесье). Заболоченная территория в бассейне реки Припять (бел. Припять), главного притока Днепра (бел. Дняпро). Припятские болота простираются на юг вглубь Украины и занимают структурную впадину. Желоб заполнен заморскими песками и гравием, отложенными талыми водами последнего плейстоценового оледенения. Минимальная изменчивость рельефа делает Припятские болота одними из крупнейших водно-болотных угодий Европы.

К югу от Белорусского хребта широкая и очень плоская Средне-Березинская равнина полого наклоняется к югу и незаметно сливается с еще более обширными Припятскими болотами (по-бел. Полесье). Заболоченная территория в бассейне реки Припять (бел. Припять), главного притока Днепра (бел. Дняпро). Припятские болота простираются на юг вглубь Украины и занимают структурную впадину. Желоб заполнен заморскими песками и гравием, отложенными талыми водами последнего плейстоценового оледенения. Минимальная изменчивость рельефа делает Припятские болота одними из крупнейших водно-болотных угодий Европы.

Дренаж

В Беларуси насчитывается более 20 000 рек общей протяженностью около 56 300 миль (90 600 км) и более 10 000 озер. Большая часть республики находится в бассейне Днепра, который течет через территорию Беларуси с севера на юг на пути к Черному морю, и бассейнов его крупных притоков Березины и Припяти на правом берегу и Сожа на правом берегу. слева. На севере Полоцкая низменность впадает в Балтийское море рекой Западная Двина (Двина), в которую на западе впадает также Неман (Нёман). Крайний юго-западный угол Беларуси дренируется рекой Мухавец, притоком реки Буг, которая является частью границы с Польшей и впадает в Балтийское море. Мухавец и Припять связаны судоходным каналом, соединяющим Балтийское и Черное моря. Реки обычно замерзают с декабря до конца марта, после чего наступает около двух месяцев максимального стока. Крупнейшие озера — Нарочь, Освейское, Дрисвяты.

Крайний юго-западный угол Беларуси дренируется рекой Мухавец, притоком реки Буг, которая является частью границы с Польшей и впадает в Балтийское море. Мухавец и Припять связаны судоходным каналом, соединяющим Балтийское и Черное моря. Реки обычно замерзают с декабря до конца марта, после чего наступает около двух месяцев максимального стока. Крупнейшие озера — Нарочь, Освейское, Дрисвяты.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Почвы

Около трех пятых территории Беларуси занимают подзолистые почвы. На возвышенностях это преимущественно суглинки, развитые на лёссовых подпочвах, которые могут быть продуктивными при применении удобрений. На равнинах и низменностях преобладают малоплодородные песчаные подзолы с вкраплениями заболоченных глин, которые имеют высокое содержание гумуса и могут быть очень плодородными при осушении.

Климат

В Беларуси прохладный континентальный климат, смягченный морским влиянием Атлантического океана. Средние температуры января колеблются от середины 20 F (около -4 ° C) на юго-западе до верхних подростков F (около -8 ° C) на северо-востоке, но часты дни оттепели; соответственно безморозный период сокращается с более чем 170 дней на юго-западе до 130 дней на северо-востоке. Максимальные температуры в июле обычно находятся в середине 60 F (около 18 ° C). Количество осадков умеренное, хотя и выше, чем на большей части обширной Русской равнины в Восточной Европе, и колеблется от примерно 21 дюйма (530 мм) на низменностях до примерно 28 дюймов (700 мм) на более высоких моренных гребнях. Максимум осадков выпадает с июня по август.

Средние температуры января колеблются от середины 20 F (около -4 ° C) на юго-западе до верхних подростков F (около -8 ° C) на северо-востоке, но часты дни оттепели; соответственно безморозный период сокращается с более чем 170 дней на юго-западе до 130 дней на северо-востоке. Максимальные температуры в июле обычно находятся в середине 60 F (около 18 ° C). Количество осадков умеренное, хотя и выше, чем на большей части обширной Русской равнины в Восточной Европе, и колеблется от примерно 21 дюйма (530 мм) на низменностях до примерно 28 дюймов (700 мм) на более высоких моренных гребнях. Максимум осадков выпадает с июня по август.

Растительный и животный мир

Естественная растительность страны представлена смешанными лиственными и хвойными лесами. На севере преобладают хвойные породы, особенно сосна и ель; к югу увеличивается доля лиственных деревьев, таких как дуб и граб. Береза распространена повсеместно, особенно в качестве первого прироста на гарях или нарушенных участках. На протяжении веков расчистка лесных угодий для сельскохозяйственных нужд уничтожила большую часть первобытного леса, особенно лиственных деревьев, предпочитающих более богатые почвы. В частности, к концу 16 века лес на возвышенностях был в значительной степени вырублен.

На протяжении веков расчистка лесных угодий для сельскохозяйственных нужд уничтожила большую часть первобытного леса, особенно лиственных деревьев, предпочитающих более богатые почвы. В частности, к концу 16 века лес на возвышенностях был в значительной степени вырублен.

Беловежская (по-белорусски: Беловежская) пуща на западной границе с Польшей (в которую она простирается) является одним из крупнейших сохранившихся участков первозданного смешанного леса в Европе, площадью более 460 квадратных миль (1200 квадратных километров). Белорусская часть леса была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. Сохранявшаяся на протяжении веков как частная охотничья усадьба сначала польских королей, а затем русских царей, она была превращена в заповедник (а позже и в национальный парк) на обоих стороны границы. Здесь сохранилась богатая лесная растительность, которая когда-то покрывала большую часть Европы, в которой преобладают деревья, достигшие исключительной высоты. Лес является основным домом для зубров, или зубров, которые вымерли в дикой природе после Первой мировой войны, но были вновь интродуцированы в результате разведения в неволе. Здесь и в других лесах Беларуси водятся также лось, олень, кабан, мелкая дичь, зайцы, белки, лисы, барсуки, куницы, а по рекам и бобры. Птицы включают тетеревов, куропаток, вальдшнепов, бекасов и уток, и многие реки хорошо зарыблены.

Лес является основным домом для зубров, или зубров, которые вымерли в дикой природе после Первой мировой войны, но были вновь интродуцированы в результате разведения в неволе. Здесь и в других лесах Беларуси водятся также лось, олень, кабан, мелкая дичь, зайцы, белки, лисы, барсуки, куницы, а по рекам и бобры. Птицы включают тетеревов, куропаток, вальдшнепов, бекасов и уток, и многие реки хорошо зарыблены.

Экологические проблемы

Авария на Чернобыльской АЭС в Украине в апреле 1986 г. привела к ряду непосредственных и долгосрочных последствий для окружающей среды Беларуси, где произошло наибольшее количество радиоактивных осадков. В начале 21 века около одной пятой территории Беларуси все еще было радиоактивно загрязнено. В дополнение к ущербу, нанесенному земле, медицинские и психологические издержки аварии включали увеличение врожденных дефектов и рака (особенно щитовидной железы), а также снижение рождаемости, по крайней мере, частично в ответ на опасения по поводу этих дефектов.