Жизненное одиночество и творческое бессмертие: раритеты Президентской библиотеки исследуют личность и творчество Лермонтова

27 июля — день памяти М. Ю. Лермонтова (1814–1841). В канун этого события фонды Президентской библиотеки пополнились новыми изданиями, посвящёнными жизни и творчеству одного из самых сакральных, не разгаданных до конца поэтов России. Среди них исследование А. П. Георгиевского 1914 года «Лермонтов о цели и смысле жизни», книга И. Л. Андроникова 1939 года «Жизнь Лермонтова», биографический очерк М. Ф. Николаевой «М. Лермонтов» и другие раритеты. Они стали украшением коллекции, приуроченной к 200-летнему юбилею поэта, который весь читающий мир отметил в 2014 году. В собрание вошли книги и периодические издания, содержащие тексты произведений Лермонтова, исследования о его жизни и творчестве, а также открытки и фотографии, изображающие памятники поэту, места, связанные с его именем.

Особый интерес представляет книга литературоведа, публициста, критика Н. А. Котляревского «М. Ю. Лермонтов», изданная в 1891 году, в год пятидесятой годовщины со дня кончины поэта, и уже к 1915 году выдержавшая пять изданий. «Из всех людей, стоящих в первых рядах общества, никто не бывает так безоружен перед этическими вопросами жизни, как поэт, этот признанный баловень природы, – проницательно замечает автор. – Ему более чем кому-либо приходится страдать от постоянного разлада идеала и действительности».

А. Котляревского «М. Ю. Лермонтов», изданная в 1891 году, в год пятидесятой годовщины со дня кончины поэта, и уже к 1915 году выдержавшая пять изданий. «Из всех людей, стоящих в первых рядах общества, никто не бывает так безоружен перед этическими вопросами жизни, как поэт, этот признанный баловень природы, – проницательно замечает автор. – Ему более чем кому-либо приходится страдать от постоянного разлада идеала и действительности».

Истоки подмеченной Котляревским «грусти, часто переходящей в форму мрачности и безотрадного пессимизма» исследует и М. Ф. Николаева в биографическом очерке «М. Лермонтов», опираясь на выдержки из неоконченной повести Лермонтова, имеющей, несомненно, автобиографический характер: «Шести лет он уж заглядывался на закат. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь… Болезнь эта имела важные следствия на ум и характер Саши: он выучился думать. Воображение стало для него новой игрушкой».

Счастливым и шаловливым Миша Лермонтов был лишь до той поры, пока не ушла из жизни не по годам рано мать. Властная бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева, бесконечно любившая внука, сделала все, чтобы устранить из его жизни отца, которого считала виновным в несчастии и смерти дочери. Позже поэт посвятит отцу такие строки: «Ты дал мне жизнь, но счастия не дал; / Ты сам на свете был гоним,.. / Но понимаем был одним».

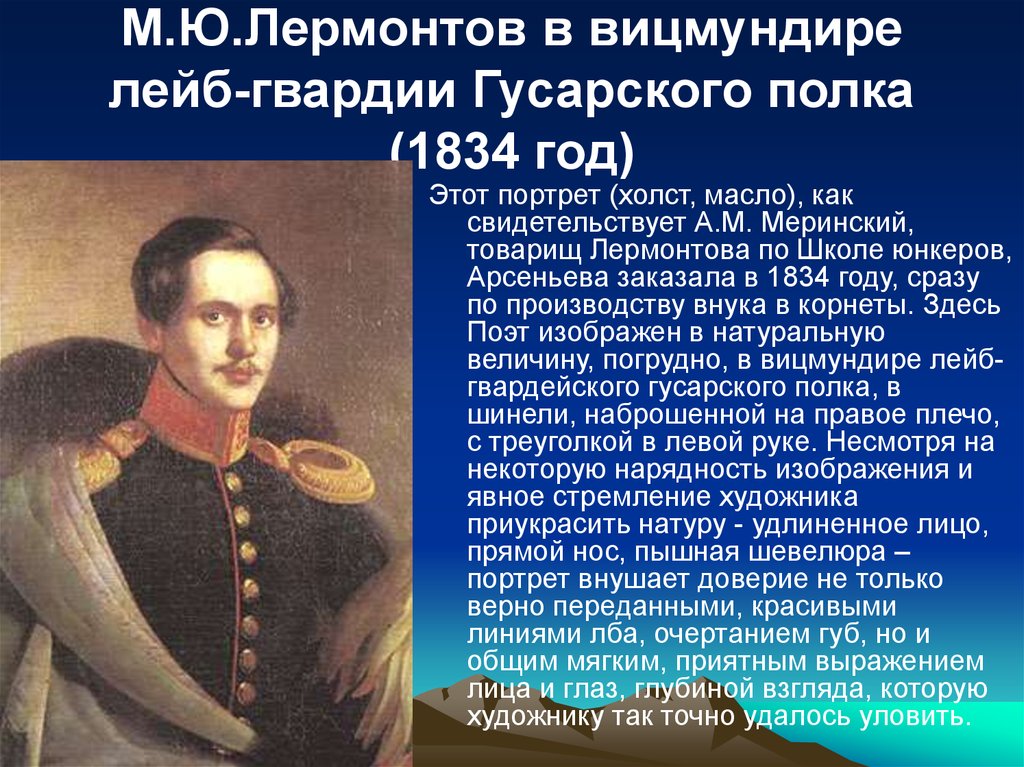

Сам Лермонтов нередко бывал не понимаем и одним – настолько претило ему светское окружение, описанное им впоследствии в стихотворениях и прозе. Во многом по этой причине он прервал свое обучение в Московском университете и поступил в Петербургскую школу гвардейских прапорщиков, стал корнетом Лейб-гвардии гусарского полка. В литературных кругах Лермонтов поддерживает отношения с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, А. И. Тургеневым, А. Н. Муравьевым, графом Соллогубом и в особенности с А. А. Краевским, который начал (с 1839 года) издавать «Отечественные записки», где Михаил Юрьевич скоро сделался одним из самых деятельных сотрудников и где были напечатаны два отрывка из «Героя нашего времени».

«Печорин – это родственник Демона, Арбенина, Радина, Измаила и конечное завершение последних. Полнейшая разочарованность во всем… страстная натура, произвольно осудившая себя на безделье, самовольно отбросившая основные вопросы жизни, отдавшаяся всем встречным течениям», – напишет А. П. Георгиевский в исследовании 1914 года «Лермонтов о цели и смысле жизни».

«Многие русские поэты говорили о своём презрении к «толпе», но ни один лирик, кроме Лермонтова, не отдавал себя целиком выяснению всего неизмеримого трагизма этой неравной борьбы», – читаем в электронной копии книги И. Л. Андроникова «Жизнь Лермонтова» 1939 года.

Стихотворение на смерть Пушкина указало всей России на его настоящего преемника. «Существует распространенное мнение, – писал Андроников, – что вещь, новаторская по существу и по форме, недоступна восприятию современников, что правильно может оценить ее только будущее. «Смерть Поэта» не согласуется с этой концепцией. Лермонтову не пришлось ожидать одобрения потомства.

Уже через несколько дней строки из «Смерти Поэта» входят в повседневную речь, экземпляры стихотворения переписываются от руки и пересылаются из Петербурга по городам и весям. Следствием этого явилась ссылка автора запрещенных цензурой строк на Кавказ. «У исследователей нет оснований считать перевод Лермонтова на Кавказ в Нижегородский драгунский полк суровой репрессией, – продолжает свое исследование Андроников. – Но у нас все основания видеть в истории стихов на смерть Пушкина не только начало поэтической славы Лермонтова, но и начало его конца».

Расплата со стороны общества, которое, по выражению Лермонтова, «останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя бы малейшая искра небесного огня», не заставила себя ждать.

Ни малейшего присутствия божественной искры не было в душе Николая Мартынова, убившего поэта на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске и бросившего его умирать в одиночестве. Майор Мартынов, стрелявший куда как хуже служившего на Кавказе корнета небывалой смелости, на сей раз не промахнулся…

Майор Мартынов, стрелявший куда как хуже служившего на Кавказе корнета небывалой смелости, на сей раз не промахнулся…

Читать онлайн «Жизнь и смерть Лермонтова» – ЛитРес

Составитель серии Давид Рудман

© Издательство «Человек», оформление, издание, 2007

От издательства

С жизнью и творчеством Лермонтова, казалось бы, все знакомы со школьной скамьи. В младших классах – «Парус» и сказка «Ашик Кериб», затем «На смерть поэта» и «философская лирика» и, наконец, пресловутый «лишний человек» Печорин, о котором ежегодно пишутся десятки тысяч сочинений. А потом – кроме горстки филологов и узких специалистов, к Лермонтову, как, впрочем, и к большинству писателей набившей оскомину школьной программы, во взрослой жизни мало кто возвращается.

Между тем Лермонтов в нашей литературе – явление в каком-то смысле уникальное и до конца может быть оценен как раз более зрелым читателем. Он прожил неполных двадцать семь лет, из которых ровно половину занимает его творческая жизнь, где, в общем-то, не было этапов и периодов, – совершенствовалась лишь художественная форма, мысли же, чувства и характеры словно были даны ему от рождения.

Его личность представляется замысловатым переплетением самых разных и часто противоречащих друг другу качеств. Называя жизнь «глупой и пустой шуткой», он с удовольствием пользовался всеми ее благами; презирая светское общество, изо всех сил старался иметь в нем успех; доводя окружающих своей непомерной язвительностью, иной раз граничащей с откровенным оскорблением, имел в то же время доброе и чуткое сердце.

Какой он был в жизни, таков он был и в своем творчестве – настолько субъективном, что, пожалуй, невозможно отыскать ни одного произведения, которое так или иначе не относилось бы к личности и биографии самого поэта, сумевшего не только предсказать свою раннюю кончину, но и за год до смерти почти в точности описать ход и место роковой дуэли.

* * *

Предлагаемая вниманию читателей книга дает полное представление о жизни и смерти великого поэта и в какой-то мере ключ к пониманию его произведений. Биографический очерк, написанный дореволюционным критиком и историком литературы А. М. Скабичевским (1838–1910) в конце прошлого века – это первое в России популярное жизнеописание Лермонтова, появившееся отдельной книжкой, и до сих пор оно выгодно выделяется среди прочих исследований своей исключительной объективностью и живостью изложения фактов. Скабичевский ни с кем не вступает в полемику, избегает чрезмерной политизированности, свойственной многим советским лермонтоведам, не углубляется в литературоведческий анализ, не всегда интересный неспециалистам, и тем не менее рисует яркую картину жизни и творчества гениального человека, которого сравнивает в русской литературе с «каким-то непредвиденным метеором, внезапно пронесшейся по небу звездой, неизвестно откуда взявшейся и исчезнувшей без следа».

М. Скабичевским (1838–1910) в конце прошлого века – это первое в России популярное жизнеописание Лермонтова, появившееся отдельной книжкой, и до сих пор оно выгодно выделяется среди прочих исследований своей исключительной объективностью и живостью изложения фактов. Скабичевский ни с кем не вступает в полемику, избегает чрезмерной политизированности, свойственной многим советским лермонтоведам, не углубляется в литературоведческий анализ, не всегда интересный неспециалистам, и тем не менее рисует яркую картину жизни и творчества гениального человека, которого сравнивает в русской литературе с «каким-то непредвиденным метеором, внезапно пронесшейся по небу звездой, неизвестно откуда взявшейся и исчезнувшей без следа».

Вторая часть нашей книги посвящена гибели Лермонтова на дуэли с Н. С. Мартыновым и представляет собой собрание уникальных исторических документов – оригинальных материалов следствия и военно-судного дела 1841 г., которые дают возможность час за часом восстановить ход трагического поединка и поближе познакомиться со всеми его участниками и их дальнейшей судьбой.

М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк А. М. Скабичевского

Глава I

Рождение и детские годы Лермонтова. Поездка на Кавказ

Бабушка Лермонтова по женской линии, под крылом которой он провел все свое детство, Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, а по мужу Арсеньева, была из старинного дворянского рода и представляла собою типическую личность помещицы старого закала вроде Татьяны Марковны Бережковой в «Обрыве» Гончарова: она была высока, стройна, со строгими, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли всех окружающих ее. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и не стеснялась высказывать в глаза правду, хотя бы самую горькую. Прямой, решительный характер, привычка повелевать, доходившая порою до сурового деспотизма, были причиною, что товарищи Лермонтова по юнкерской школе прозвали ее Марфой Посадницей; в обширном же круге ее родства и свойства ее называли просто «бабушка».

Муж Елизаветы Алексеевны, Михаил Васильевич Арсеньев, умер совершенно неожиданно от удара, в самую веселую минуту, на святках, будучи в костюме могильщика из шекспировского «Гамлета», и она осталась вдовой с единственною пятнадцатилетнею дочкой Марьей. Это было крайне болезненное, хрупкое, эфемерное создание; тем не менее у нее нашелся жених, в которого она была страстно влюблена, – Юрий Петрович Лермонтов, живший с сестрами в своем имении Кроптовка Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с родственниками Елизаветы Алексеевны, Арсеньевыми. Он происходил от древней шотландской фамилии, переселившейся в Россию в XVI веке, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, и средства оскудели. Сам Юрий Петрович, получив воспитание в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, потом служил в нем, но принужден был выйти в отставку в 1811 году, с чином капитана, так как пять сестер его, проживавших в Кроптовке, не могли одни справиться с хозяйством.

При таких условиях Юрий Петрович не представлялся блестящей партией для дочери в глазах Елизаветы Алексеевны, и как сама она, так и вся богатая ее родня смотрели неблагосклонно на брак Марьи Михайловны с бедным отставным армейским офицером. Тем не менее брак состоялся. Юрию Петровичу было предоставлено управление имениями тещи, селом Тарханы и деревнею Михайловское Пензенской губернии; он и распоряжался этими имениями до смерти жены полным хозяином.

Когда молодая почувствовала себя беременною, она отправилась с мужем и матерью из Тархан в Москву, и здесь, в доме на Садовой близ Красных ворот, со 2 на 3 октября 1814 года у нее родился сын Михаил. Малютка и мать были окружены всевозможными заботами; из Тархан заранее были высланы две мамки, из которых была выбрана Лукерья Алексеевна, долго потом жившая на хлебах в Тарханах: Лермонтов уже взрослым не раз навещал ее и привозил ей подарки. Из Москвы Лермонтовы вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.

Мир, любовь и согласие недолго царствовали в семье Лермонтовых. Трудно в точности определить, что было главною причиною семейного разлада. Юрий Петрович, красавец, блондин, сильно нравившийся женщинам, привлекательный в обществе, веселый собеседник, «bon vivant» по выражению воспитателя Лермонтова Зиновьева, в то же время вспыльчивый до самодурства и грубых, диких проявлений, совершенно выходящих из пределов приличий, тем не менее был человек добрый, мягкий, и крепостные люди отзывались о нем как о барине «очень добром».

Неизвестно, женился ли он на Марье Михайловне по любви или по одному расчету; опостылела ли она ему вследствие своей крайней болезненности и нервности, или же недоброжелательство тещи и ее властное вмешательство во все семейные дела были причиною его охлаждения, – но только у Юрия Петровича объявилась вскоре новая связь. «Старожилы, – читаем мы в биографии Лермонтова г-на Висковатова, – рассказывают, что между супругами Лермонтовыми вышли недобрые столкновения из-за проживавшей у Юрия Петровича особы и что разгневанный Юрий Петрович весьма грубо обошелся с женою. Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах».

Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах».

Слабая и болезненная от природы Марья Михайловна совсем была подкошена охлаждением мужа и ссорою с ним. «Она стала хворать, – читаем мы в биографии г-на Висковатова, – в Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому, с утешением и помощью; помнили, как возилась она и с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головою. Посадив ребенка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно; звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику».

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика; как сквозь сон грезилась она ему потом. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили его до слез; позже он не мог уже вспомнить слов ее, но утверждал, что, если бы услыхал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие.

День ото дня таяла убитая горем женщина. Пока она держалась на ногах, люди видели, как она бродит по комнатам господского дома с заложенными назад руками. Трудно ей было напевать обычную песню над колыбелью Миши. Наконец она слегла в злейшей чахотке. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать; он прибыл с доктором, но спасти больную было уже нельзя, и она скончалась на другой день по приезде мужа.

Что произошло между Юрием Петровичем и тещею, неизвестно, но он по смерти жены пробыл в Тарханах всего девять дней и затем уехал к себе в Кроптовку, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки.

Со смертью дочери вся любовь Елизаветы Алексеевны сосредоточилась на внуке; она не расставалась с ним ни днем, ни ночью, – он и спал в ее комнате; наблюдала за каждым шагом его. Малейшее его нездоровье приводило ее в крайнюю тревогу и было таким событием в доме, что даже дворовые девушки освобождались от работы и должны были молиться об исцелении молодого барина. А здоровье мальчика действительно могло внушать опасения: очевидно, он от матери наследовал крайнее худосочие, был ребенок и золотушный, и рахитичный, вечно покрытый то сыпью, то мокрыми струпьями, так что рубашка прилипала к его телу. Кривизна ног, составлявшая впоследствии источник сокрушений Лермонтова при его претензии на роль женского сердцееда и приравнивавшая его несколько в этом отношении к колченогому Байрону, была прямым следствием английской болезни.

Кривизна ног, составлявшая впоследствии источник сокрушений Лермонтова при его претензии на роль женского сердцееда и приравнивавшая его несколько в этом отношении к колченогому Байрону, была прямым следствием английской болезни.

Суровая и строгая ко всем окружающим, бабушка к одному внучку выказывала бесконечную нежность и доброту, беспрекословно исполняя все его прихоти, ни в чем ему не отказывая и ничего для него не жалея. Все ходило кругом да около Миши; все должны были угождать ему, забавлять его. Зимою устраивалась гора, на ней катали Мишу, и вся дворня, собравшись, потешала его. На святки каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд, нарочно для этого освобождаясь от урочных работ; на святой неделе мальчика забавляли катаньем яиц.

Нельзя сказать, что положение всеобщего баловня благотворно отражалось на характере ребенка. Оно развивало в нем деспотические наклонности, необузданное своеволие, привычку ни в чем себе не отказывать, не терпеть ни малейшего отпора своим прихотям и капризам и даже некоторую жестокость. Так, во втором отрывке из неоконченной повести Лермонтов, описывая детство Саши Арбенина и подразумевая в нем до некоторой степени самого себя, изображает своего героя «преизбалованным и пресвоевольным ребенком»… «Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу». Нет сомнения, что теми тяжелыми, антипатичными чертами характера, которыми впоследствии отличался Лермонтов, он был обязан именно этой вредной системе воспитания, весьма заурядной в дворянских, помещичьих семьях того времени.

Так, во втором отрывке из неоконченной повести Лермонтов, описывая детство Саши Арбенина и подразумевая в нем до некоторой степени самого себя, изображает своего героя «преизбалованным и пресвоевольным ребенком»… «Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу». Нет сомнения, что теми тяжелыми, антипатичными чертами характера, которыми впоследствии отличался Лермонтов, он был обязан именно этой вредной системе воспитания, весьма заурядной в дворянских, помещичьих семьях того времени.

Но были в детстве Лермонтова и добрые влияния, до известной степени парализовавшие дурные наклонности и смягчившие его душу. Так, со дня рождения к нему была приставлена бонна-немка, Христина Осиповна Ремер, безотлучно находившаяся при нем. Это была, по словам биографа Лермонтова г-на Висковатова, женщина строгих правил, религиозная. Она внушила своему питомцу чувство любви к ближним, не исключая и крепостных. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христина Осиповна, стыдила ребенка и заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину; для мальчика же ее влияние было как нельзя более благодетельно. Вторым смягчающим обстоятельством была болезненность мальчика. Сам Лермонтов говорит о себе в той же повести, описывая того же Сашу Арбенина, что «Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если б не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать.

Это была, по словам биографа Лермонтова г-на Висковатова, женщина строгих правил, религиозная. Она внушила своему питомцу чувство любви к ближним, не исключая и крепостных. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христина Осиповна, стыдила ребенка и заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину; для мальчика же ее влияние было как нельзя более благодетельно. Вторым смягчающим обстоятельством была болезненность мальчика. Сам Лермонтов говорит о себе в той же повести, описывая того же Сашу Арбенина, что «Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если б не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Мечтательность мальчика была еще более развита немецкими сказками и легендами, которые ему рассказывала Христина Осиповна. Русских сказок почему-то он не слышал в детстве, если судить по тому сожалению об этом, которое он впоследствии высказал в одной из своих записных тетрадей (1830 год): «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слыхал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Но очень странно, как это могло случиться с русским дворянским мальчиком, окруженным дворнею; и к тому же сам Лермонтов, по-видимому, противоречит себе, говоря все о том же Саше Арбенине: «Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно в его детскую кроватку»… «Когда я был мал, – говорит Лермонтов в той же своей записной тетради 1830 года, – я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».

Но очень странно, как это могло случиться с русским дворянским мальчиком, окруженным дворнею; и к тому же сам Лермонтов, по-видимому, противоречит себе, говоря все о том же Саше Арбенине: «Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно в его детскую кроватку»… «Когда я был мал, – говорит Лермонтов в той же своей записной тетради 1830 года, – я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».

М. Ю. Лермонтов в детстве. 1822 г.

Когда Лермонтов вступил в отроческий возраст, были набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и Миша занимался с ними военными экзерцициями, играми в войну и разбойников. Кроме дворовых сверстников друзьями детства его были также жившие по соседству в усадьбе Апалиха родственники, дети племянницы бабушки Марьи Акимовны Шан-Гирей – дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях.

«У бабушки, – говорит этот самый А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях о Лермонтове («Русское обозрение», 1890, № 8), – было три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь, зимой – немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; потом с сердечным замиранием смотрели, как православный люд стена на стену (тогда еще не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде…»

Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде…»

Когда мальчику было одиннадцать лет, в 1825 году, бабушка, беспокоясь о его слабом здоровье, повезла его на Кавказ. Поехали многочисленным обществом: с ними были и кузины Столыпины, и родственник Пожогин, и доктор Ансельм Левис, и гувернер-дядька, monsieur Капе. В начале лета приехали в Пятигорск. Впечатлительный, мечтательный, нервный ребенок с чрезмерно развитым воображением был так сильно потрясен кавказскою природою, что потом на всю жизнь глубоко остались в нем эти первые детские впечатления Кавказа, любимого поэтом до гроба.

В то же время потрясенное красотами Кавказа отроческое сердце Лермонтова впервые забилось тогда недетскою страстью. Вот как он сам описывает эту свою первую, столь преждевременную страсть:

«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду? – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкою лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда? И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованью, это было бы мне больно!.

Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда? И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованью, это было бы мне больно!. . Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Предвидение, что до могилы будет терзать ум поэта эта детская первая страсть, не было одною экзальтацией. Действительно, образ девушки не оставлял поэта – и когда с Кавказа он вернулся с бабушкою в Тарханы, и пять лет спустя, как мы можем судить об этом по приведенной выписке из его записной тетради 1830 года, и, наконец, за полтора года до смерти (см. стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен…»)

Project MUSE — Михаил Лермонтов Джона Гаррарда (рецензия)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

72Rocky Mountain Review легенда, хотя темперамент Толкина, безусловно, побуждал его восхищаться этими работами и подражать им.

Его название — «Безумный, плохой и опасный для знакомства» (замечание, сделанное ранее о лорде Байроне) — указывает на личность молодого поэта. Имея доступ в лучшие круги, он пренебрегал обществом, ненавидя его лицемерие и поверхностность; тем не менее он упивался ее вниманием и нуждался в нем, чтобы утолить свою склонность к нарушению приличий. Его светская жизнь включала дуэли, выходки, в которых ему удавалось оскорбить царских дочерей, и бесстыдные заговоры с целью повысить свою репутацию за счет других. Были, однако, случайные великодушные порывы, безрассудное личное мужество и искренняя эмоциональная привязанность, которые легли в основу ряда его произведений. Гаррард дает хронологический обзор произведений Лермонтова в главах «Обзоры книг»73 со второй по шестую. Ранние произведения Лермонтова — в основном стихи и пьесы — ничем не примечательны и не предназначались для печати. Однако они интересны тем, что проливают свет на жизнь Лермонтова и тем, что знакомят с темами и мотивами, которые ему приходилось перерабатывать на протяжении всей своей карьеры.

Его название — «Безумный, плохой и опасный для знакомства» (замечание, сделанное ранее о лорде Байроне) — указывает на личность молодого поэта. Имея доступ в лучшие круги, он пренебрегал обществом, ненавидя его лицемерие и поверхностность; тем не менее он упивался ее вниманием и нуждался в нем, чтобы утолить свою склонность к нарушению приличий. Его светская жизнь включала дуэли, выходки, в которых ему удавалось оскорбить царских дочерей, и бесстыдные заговоры с целью повысить свою репутацию за счет других. Были, однако, случайные великодушные порывы, безрассудное личное мужество и искренняя эмоциональная привязанность, которые легли в основу ряда его произведений. Гаррард дает хронологический обзор произведений Лермонтова в главах «Обзоры книг»73 со второй по шестую. Ранние произведения Лермонтова — в основном стихи и пьесы — ничем не примечательны и не предназначались для печати. Однако они интересны тем, что проливают свет на жизнь Лермонтова и тем, что знакомят с темами и мотивами, которые ему приходилось перерабатывать на протяжении всей своей карьеры.

Сводная информацияКраткий обзор

ОписаниеРезюмеСборник из трех альбомов со стихами и рисунками, многие из которых написаны русским поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Альбом 1, 1808-1822, принадлежал Елизавете Аркадьевне Анненковой-Верещагиной. В него вошли стихи русских и французских поэтов. Альбом 2, 1831-1833, принадлежал дочери Елизаветы, Александре (Александрине) Верещагиной фон Хюгель (баронесса Карла), 1810-1873, которая вращалась в тех же литературных кругах, что и ее двоюродный брат Лермонтов. В дополнение к русским и французским стихам есть также некоторые английские стихи, отражающие интерес русских к лорду Байрону и Томасу Муру. Одно стихотворение было идентифицировано как Лермонтова, и есть девять его рисунков. Использование коллекцииБиблиотека редких книг и рукописей Ограничения доступа Вам необходимо заранее записаться на прием, чтобы использовать этот коллекционный материал в читальном зале Библиотеки редких книг и рукописей. Вы можете назначить встречу после того, как отправите запрос через свою учетную запись Special Collections Research. Эта коллекция не имеет ограничений. Читатель должен использовать микрофильм. Эта коллекция находится на месте. НачисленияМатериалы могли быть добавлены в коллекцию с момента подготовки этого пособия. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации. Доступна альтернативная формаДоступен микрофильм. История владения и храненияПосле смерти Александры Верещагиной фон Хюгель три альбома перешли в собственность ее дочери Александрины и оставались в семье фон Хюгель до 19 лет.34, когда они были проданы на аукционе. Полную предысторию и описание каждого альбома см. в фотокопии статьи Елены Михайловой «Альбомы Верещагиной» RUSSIAN LITERATURE TRIQUARTERLY No. 10, Fall 1974. Непосредственный источник приобретенияИсточник приобретения — ранее Gen Ms 118. Способ приобретения — покупка; Регистрационный номер — М-59. О помощи в поиске/обработке информацииБиблиотеки Колумбийского университета, Библиотека редких книг и рукописей Обработка информации В каталоге Christina Hilton Fenn 07/—/89. Тематические рубрикиТематические заголовки, перечисленные ниже, находятся в этом сборнике. Ссылки ниже позволяют осуществлять поиск в Колумбийском университете через Портал архивных коллекций и через CLIO, каталог библиотек Колумбийского университета, а также ArchiveGRID, каталог, который позволяет пользователям осуществлять поиск в фондах нескольких исследовательских библиотек и архивов. Все ссылки открываются в новых окнах. Жанр/Форма

Тема

История / биографическая справкаБиографический / Исторический Русский поэт. Эти три альбома являются прекрасным примером литературных и культурных вкусов зажиточной русской семьи XIX века. Такие альбомы держали дома, чтобы друзья могли записывать свои настроения. Только два из них, известные как «Альбомы Верещагиной», на самом деле принадлежали семье Верещагиных, состоявшей в дальнем родстве с Лермонтовыми. Третий альбом принадлежал Варваре Лопухиной, двоюродной сестре Верещагиных и одной из первых возлюбленных Лермонтова. |

Некоторые стихи русских поэтов являются копиями; другие автографы. Многие стихи снабжены карандашными аннотациями с указанием поэтов, их написавших. Эти примечания были добавлены позднее, и их точности нельзя доверять. Помимо стихов, в этом альбоме содержится множество рисунков, ни один из которых не был приписан или идентифицирован как произведение Лермонтова. Среди других поэтов, чьи произведения идентифицированы, — Н. Вахрамеев, Иван Дмитриев, Давыдов, А. Гусельников, В. А. Жукосский, Попов, В. В. Капнист, княгиня Надежда Голицына, С. Мартынов.

Некоторые стихи русских поэтов являются копиями; другие автографы. Многие стихи снабжены карандашными аннотациями с указанием поэтов, их написавших. Эти примечания были добавлены позднее, и их точности нельзя доверять. Помимо стихов, в этом альбоме содержится множество рисунков, ни один из которых не был приписан или идентифицирован как произведение Лермонтова. Среди других поэтов, чьи произведения идентифицированы, — Н. Вахрамеев, Иван Дмитриев, Давыдов, А. Гусельников, В. А. Жукосский, Попов, В. В. Капнист, княгиня Надежда Голицына, С. Мартынов. Среди других поэтов — князь Алексей Хованский, А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Оффросимов, И. Козлов, А. Быстре, Карлгоф и Глебов. Альбом 3, 1825-1840, был лелеем бывшей возлюбленной Лермонтова, Варварой Лопухиной, еще долго после ее замужества с Николаем Бакметевым, который продолжал ревновать Лермонтова. Двоюродная сестра Александрина со временем завладела альбомом Варвары. В нем нет стихов, только рисунки акварелью, тушью и карандашом, все Лермонтова. Также включены рукопись статьи об альбомах Елены Михайлов и связанная с ней переписка. Есть еще книга М.Ю. Лермонтов: исследования и материалы (1979) с научными статьями об альбомах.

Среди других поэтов — князь Алексей Хованский, А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Оффросимов, И. Козлов, А. Быстре, Карлгоф и Глебов. Альбом 3, 1825-1840, был лелеем бывшей возлюбленной Лермонтова, Варварой Лопухиной, еще долго после ее замужества с Николаем Бакметевым, который продолжал ревновать Лермонтова. Двоюродная сестра Александрина со временем завладела альбомом Варвары. В нем нет стихов, только рисунки акварелью, тушью и карандашом, все Лермонтова. Также включены рукопись статьи об альбомах Елены Михайлов и связанная с ней переписка. Есть еще книга М.Ю. Лермонтов: исследования и материалы (1979) с научными статьями об альбомах.

А. (Евгений Абрамович), 18:00-18:44

А. (Евгений Абрамович), 18:00-18:44