Биография Евгения Абрамовича Баратынского | Биографии известных людей

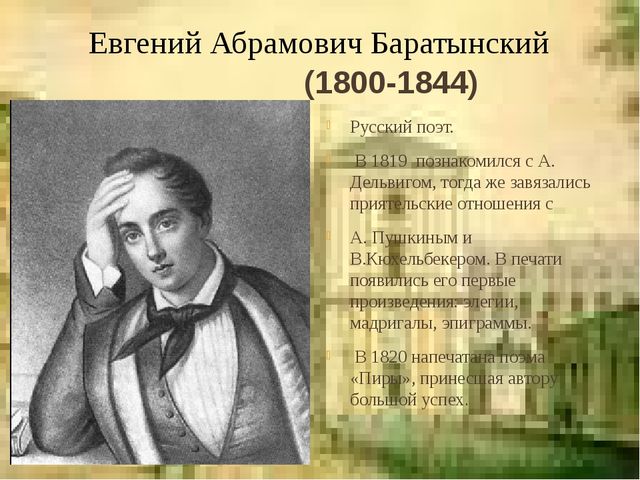

| ФИО: | Баратынский Евгений Абрамович |

| Дата рождения: | 19 февраля (2 марта) 1800 г. |

| Место рождения: | Вяжля, Тамбовская губерния |

| Знак зодиака: | Рыбы |

| Деятельность: | Поэт, переводчик |

| Дата смерти: | 11 июля 1844 г. (44 года) |

Содержание:

- Детство и юношеские годы

- Жизненный путь

- Семья и личная жизнь поэта

- Малоизвестный большой вклад

Детство и юношеские годы

Евгений родился 19 февраля 1800 года в селе Вяжля в Тамбовской губернии в имении, пожалованном его отцу Павлом I. Его отец Абрам Андреевич был отставным генерал-лейтенантом, участвовал в Русско-шведской войне и даже состоял в свите Павла I.

Мать будущего поэта Александра Федоровна родилась в семье коменданта Петропавловской крепости, была фрейлиной при императрице Марии Федоровне.

Александра Федоровна и Абрам Андреевич — родители Евгения

Еще маленьким мальчиком Евгений начал изучать иностранные языки – дома много говорили на французском, а воспитателем у него был итальянец. В 8 лет мальчика отдали в немецкий пансион, где он уже учит немецкий язык.

В детские годы

После смерти отца в 1810 году воспитанием сына занялась мать – женщина энергичная, добрая, но деспотичная. Это оставило ощутимый след на развитии будущего поэта.

В 1812 году Евгений поступает в престижный Пажеский корпус, он пишет матери, что мечтает служить в военно-морском флоте. Однако из-за непослушания, плохих отметок и постоянных шалостей в компании друзей в 1816 году его отчисляют. Это оставляет в нем сильный след.

Государственная и военная служба для него становятся невозможными. Евгений уезжает из Петербурга в имение к матери, потом к дяде в Смоленскую губернию. Именно там он заводит небольшой круг друзей и начинает свои первые литературные шаги.

Евгений уезжает из Петербурга в имение к матери, потом к дяде в Смоленскую губернию. Именно там он заводит небольшой круг друзей и начинает свои первые литературные шаги.

Евгений Баратынский в молодости

Жизненный путь

- В 1819 году Евгений, не оставляющий мечты о службе, поступает рядовым в Егерский полк. Это был единственный доступный для него вариант из-за исключения из Пажеского корпуса. В полку он заводит дружбу с Антоном Дельвигом, который знакомит молодого человека с А.С. Пушкиным. Молодой поэт начинает посещать поэтические вечера, изучает технику поэзии. Печатаются его первые произведения.

- Зимой 1820 года Баратынского производят в унтер-офицеры и переводят из гвардии в пехотный полк в Финляндию. Суровые северные условия еще больше настраивают поэта на романтический лад в его творчестве. Евгений Абрамович заводит небольшой круг друзей, в основном из местных офицеров. Он продолжает активно печататься и иногда посещает Санкт-Петербург.

- В 1824 году Баратынский начинает служить в штабе генерала Закревского в столице Финляндии. Его начинает увлекать активная светская жизнь. Появляется первый сильный роман в его жизни, который он переносит на свое творчество. После непродолжительного пребывания в штабе Евгений Абрамович возвращается в полк в Кюмень.

- В начале весны 1825 года к нему в Кюмень приезжает его друг Николай Путята , с которым они сошлись еще в штабе генерала. Путята привозит ему приказ, в котором Баратынского производят в офицеры.

- 10 июня 1825 года полк прибывает в Санкт-Петербург, где поэт активно начинает свои старые знакомства в кругу литераторов.

- Осенью 1825 года полк опять возвращается в Кюмень, откуда Баратынский уезжает в отпуск в Москву, так как пришло известие о болезни его матери. Поначалу поэт планирует перевестись в другой полк, который стоит в Москве, однако новый знакомый поэт Денис Давыдов убеждает его в необходимости выхода в отставку.

- 31 января 1826 года военная служба Евгения Абрамовича оканчивается отставкой при содействии Давыдова.

- С 1826 года Баратынский активно печатается и приобретает известность. Ему сложно далось вхождение в московский светский круг, однако женитьба помогла ему на пути покорения московского общества.

- В 1828 году Евгений Абрамович поступает на службу в качестве коллежского регистратора в Межевую канцелярию.

- Служил Баратынский до 1831 года. Он вышел в отставку в чине губернского секретаря, решив посвятить себя поэзии и управлению имениями. Также в этом году критик и публицист Киреевский начинает подготовку к изданию журнала «Европеец». Евгений Абрамович пишет для журнала несколько произведений. Однако журнал быстро запрещают.

- В 1835 году выпускается второе издание стихотворений поэта. Оно было выпущено в двух частях. Сам Баратынский считал это издание итогом своей литературной деятельности.

- Период конца 1830-х и начала 1840-х годов Баратынский проводит, передвигаясь между Москвой, Казанью и своими имениями. Он занимается своими обязанностями помещика с большой ответственностью и рвением. Много времени проводит с семьей.

- В 1839 году, во время своей редкой поездки в Петербург Евгений Абрамович знакомится с Лермонтовым, однако большой дружбы и впечатления эта встреча не вызывает.

- Самый последний сборник стихов поэта выходит в 1842 году. Этот сборник считается началом новой классики русской поэзии. Сборник за свою смелость и резкий взгляд вызвал много волнений среди критиков.

- Осенью 1843 года Баратынский наконец-то решается на путешествие. Он едет вместе с семьей сначала по городам Германии, затем несколько месяцев живет в Париже. Будучи в столице Франции, Евгений Абрамович заводит знакомства в среде французских литераторов. Для них он делает переводы некоторых своих стихотворений.

- Весной 1844 года поэт отправляется морем в

- 29 июня 1844 года поэт скоропостижно скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор не до конца ясны. Рядом с ним в этот момент находилась только супруга.

- В августе 1845 года прах Евгения Абрамовича был доставлен в Санкт-Петербург и нашел покой на территории Александро-Невского монастыря.

Евгений Абрамович Баратынский

Семья и личная жизнь поэта

Первая серьезная увлеченность Евгения возникла еще во время его службы в Финляндии. Там у него был роман с женой генерала Закревского. Много переживаний от этой влюбленности поэт вложил в свои ранние произведения.

Женился Евгений Абрамович в 1826 году на Энгельгардт Анастасии Львовне, бывшей дочерью генерал-майора. Супруга была женщиной умной с хорошим вкусом в литературе, однако не слыла красотой и была довольно нервной. Супруга родила поэту 9 детей. Невеста обладала хорошим приданым, а также смогла ввести мужа в местное светское общество.

Супруга была женщиной умной с хорошим вкусом в литературе, однако не слыла красотой и была довольно нервной. Супруга родила поэту 9 детей. Невеста обладала хорошим приданым, а также смогла ввести мужа в местное светское общество.

Энгельгардт Анастасия Львовна

Среди приданого жены Баратынский получил имение в Мураново под Москвой, впоследствии здесь был открыт музей Тютчева.

Баратынский стал отличным семьянином. Он писал много стихов, посвященных годам своей семейной жизни, особенно раннему периоду и всячески старался заботиться о таком многочисленном родовом гнезде и укреплять положение будущих поколений.

Малоизвестный большой вклад

Еще современники Баратынского преклонялись перед творчеством поэта. Его произведения читали в светских салонах, печатали в журналах, а издания раскупали. Однако, современная литература не отдает должного великому поэту, оставившему большой вклад в истории.

На слуху у большинства остались другие имена и фамилии той эпохи. Тем не менее, творчество Баратынского оценивал по достоинству и сам Пушкин, с которым они много общались и вели переписку. По сей день в школах изучают произведения Баратынского уже в начальных классах.

Баратынский Евгений Абрамович биография русского поэта, жизнь, родители, жена, семья, интересные факты о творчестве, список известных стихов

- 11 Марта, 2020

- Искусство

- Olga Lans

Евгении Баратынский, биография которого рассматривается в статье, — второй по значению после Александра Сергеевича Пушкина русский поэт первой трети XIX века, рассказчик и эссеист, один из самых ярких, загадочных и недооцененных авторов в русской литературе. Незаслуженно забытый после смерти, он был заново открыт современному читателю во второй половине XX века стараниями Анны Ахматовой, Иосифа Бродского и Модеста Гофмана.

Долее будет представлена краткая биография Баратынского Евгения Абрамовича.

Детские годы

Баратынский родился 19 марта 1800 года в родовом имении Мара Тамбовской губернии, которое пожаловал император Павел I его отцу, генерал-лейтенанту Абраму Андреевичу.

Воспитанием Евгения занимался гувернер-итальянец и мать, Александра Федоровна, выпускница Смольного института. К восьми годам мальчик прекрасно знал итальянский, свободно общался и писал на французском, много читал.

В 1808 году Евгений начал учиться в немецком пансионе в Санкт-Петербурге. Через два года умер отец, обучение пришлось прервать, Евгений вернулся в Мару. Последующие два года его образованием занималась Александра Федоровна, целенаправленно готовя сына к поступлению в Пажеский корпус – самое престижное учебное заведение империи.

В декабре 1812 года Евгений был зачислен в него. Но учеба продлилась недолго и окончилась крайне неприятно.

Баратынский Евгений Абрамович: биография

После исключения Баратынский уехал в Тамбовскую губернию, в деревню к матери. Периодически навещал дядю – адмирала Б. А. Баратынского, проживавшего в Смоленской губернии. Жизнь на сельских просторах полностью пробудила в Евгении стихотворный талант. Рифмованные строки раннего периода были достаточно слабые, но за пару Баратынский приобрел уверенность и собственный индивидуальный стиль.

Периодически навещал дядю – адмирала Б. А. Баратынского, проживавшего в Смоленской губернии. Жизнь на сельских просторах полностью пробудила в Евгении стихотворный талант. Рифмованные строки раннего периода были достаточно слабые, но за пару Баратынский приобрел уверенность и собственный индивидуальный стиль.

В 1819 году Евгений Баратынский, стихи которого изучаются школьной программой, был зачислен в Петербургский егерский полк рядовым. Интерес к литературе в этот период побудил его к тому, что молодой автор целенаправленно стал искать знакомство с писателями. Его работы по достоинству оценил Антон Антонович Дельвиг, оказавший значительное влияние на стиль написания Баратынского. Литератор нравственно поддержал юношу, помог в издании собственных произведений и познакомил с такими известными писателями, как Петр Плетнев, Вильгельм Кюхельбекер, Василий Жуковский и Александр Пушкин.

«Я безрассуден – и не диво!» — Евгений Баратынский именно к Дельвигу обращается в этом стихотворении, написанном в 1823 году, где рассказывает о своих сердечных страданиях, а проявлением дружбы с Александром Сергеевичем стала публикация книги «Две повести в стихах», в которую вошли поэмы Баратынского «Бал» и Пушкина «Граф Нулин».

Преступление и наказание

Пажеский корпус предоставлял возможность его выпускникам занимать высокие чины в армии и флоте. Евгений мечтал о военно-морской службе. Но, вырвавшись из-под опеки матери, которая окружала его смесью гиперлюбви и требованиями полного подчинения, не смог выстроить адекватную линию поведения, уравновешивающую шалости и подчинение строгому, почти армейскому распорядку.

Все это закончилось крайне неприятным инцидентом: вместе с товарищами была совершена кража. Подростки украли у отца одного из участников табакерку и деньги. Вряд ли они понимали, что дело может принять серьезный оборот.

Евгения исключили с запретом служить на госслужбе. Разрешалась только служба в армии рядовым. И оправили в родовое поместье.

Унижение этого сурового наказания состояло в том, что оно было пожизненным. Нельзя не отметить такое пятно в биографии Баратынского. Оно перечеркивало все юношеские надежды и не могло не сказаться на характере и дальнейшей судьбе Евгения.

Служба в армии

В 1818 году Баратынский возвращается в Петербург и поступает рядовым в армию.

После деревенского заточения он окунулся в насыщенную культурную жизнь столицы. Евгений становится постоянным посетителем литературных салонов и философских кружков, знакомится с петербургскими поэтами и писателями.

Самое время представить творческую биографию Баратынского Е. А. Он начинает писать стихи, становится участником объединения «Арзамас». Эта группа творческих людей сыграла важную роль в становлении и развитии молодого поэта.

Певец Финляндии

В 1820 году Баратынский служил в пехотном полку, расквартированном в Финляндии, и писал стихи. В своих элегиях он изображал суровый северный финский пейзаж и себя, вынужденного вести изолированную жизнь поэта в изгнании.

Стихи, написанные Евгением Абрамовичем в Финляндии – «Финландия», «Пиры», «Эда» и ряд других поэтических произведений – и опубликованные в журнале «Полярная звезда», принесли ему популярность и положительные отзывы критиков. И наградили прозвищем «певец Финляндии».

И наградили прозвищем «певец Финляндии».

Отношение человека к природе и роль поэта в обществе останутся ведущими темами и в более поздней лирике Евгения Баратынского.

Его первый опубликованный сборник стихотворений включал много произведений, в которых сквозило разочарование пренебрежением человека к красоте природы и отчуждением от нее.

Критики поэзии Баратынского и его друзья, в том числе и А. С. Пушкин, высоко оценивали оригинальность, лиричность и острые психологические озарения, проявляющиеся в его поэтических монологах.

Евгений Абрамович смело экспериментировал с языком, используя неологизмы и элементы старославянского языка, добиваясь яркости и образности звучания. Мастер слова Баратынский очень умело манипулировал и ритмом стиха.

Почти все поэтические произведения финляндского периода свидетельствуют о конфликте между разумом и чувствами, который терзал поэта.

Начало творческого пути

В 19 лет Баратынский поступил простым солдатом в Егерский лейб-гвардии полк. Далее перешёл в Нейшлотский пехотный полк в Финляндии. В 25 лет ему выхлопотали офицерский чин. В нем он прослужил совсем недолго: ровно через год он отказался от службы и переехал в столицу. Там он вскоре обвенчался с Анастасией – любимой дочерью генерал-майора Льва Энгельгардта.

Далее перешёл в Нейшлотский пехотный полк в Финляндии. В 25 лет ему выхлопотали офицерский чин. В нем он прослужил совсем недолго: ровно через год он отказался от службы и переехал в столицу. Там он вскоре обвенчался с Анастасией – любимой дочерью генерал-майора Льва Энгельгардта.

Первое поэтическое произведение было издано в 1819 году. Рассматриваемый период был весьма насыщен событиями: близкое знакомство в северной столице с Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом; вхождение в узкий литературный кружок московских писателей и тесное общение с Н. Языковым, И. Киреевским и А. Хомяковым. Год за годом, начиная с 1826 года, выходят сборники его произведений: поэмы «Эда», «Пиры», «Бал», «Наложница», лирические стихи и другие.

Офицер Баратынский

В период службы в Финляндии Баратынский вынужденно вел очень уединенную жизнь. По происхождению и образованию он не принадлежит к сословиям, которые могут служить рядовыми. Получить офицерское звание не позволяет наказание, полученное в Пажеском корпусе. Офицеры не принимают в свой круг солдата.

Офицеры не принимают в свой круг солдата.

Его круг общения в те годы составляли два-три офицера, которых он встречал в доме командира полка Лутковского, давнего друга семьи и соседа по имению.

Только весной 1825 года благодаря настойчивым ходатайствам Жуковского и Тургенева Баратынский был произведен в офицеры.

Он наконец-то почувствовал себя свободным: «Судьбой наложенные цепи упали с рук моих».

У Евгения Абрамовича появился выбор: продолжать служить в армии или подать в отставку. Он выбрал последнее. В январе 1826 года он уходит в отставку и возвращается в Москву.

Жизненный путь

- В 1819 году Евгений, не оставляющий мечты о службе, поступает рядовым в Егерский полк. Это был единственный доступный для него вариант из-за исключения из Пажеского корпуса. В полку он заводит дружбу с Антоном Дельвигом, который знакомит молодого человека с А.С. Пушкиным. Молодой поэт начинает посещать поэтические вечера, изучает технику поэзии. Печатаются его первые произведения.

- Зимой 1820 года Баратынского производят в унтер-офицеры и переводят из гвардии в пехотный полк в Финляндию. Суровые северные условия еще больше настраивают поэта на романтический лад в его творчестве. Евгений Абрамович заводит небольшой круг друзей, в основном из местных офицеров. Он продолжает активно печататься и иногда посещает Санкт-Петербург.

- В 1824 году Баратынский начинает служить в штабе генерала Закревского в столице Финляндии. Его начинает увлекать активная светская жизнь. Появляется первый сильный роман в его жизни, который он переносит на свое творчество. После непродолжительного пребывания в штабе Евгений Абрамович возвращается в полк в Кюмень.

- В начале весны 1825 года к нему в Кюмень приезжает его друг Николай Путята, с которым они сошлись еще в штабе генерала. Путята привозит ему приказ, в котором Баратынского производят в офицеры.

- 10 июня 1825 года полк прибывает в Санкт-Петербург, где поэт активно начинает свои старые знакомства в кругу литераторов.

- Осенью 1825 года полк опять возвращается в Кюмень, откуда Баратынский уезжает в отпуск в Москву, так как пришло известие о болезни его матери. Поначалу поэт планирует перевестись в другой полк, который стоит в Москве, однако новый знакомый поэт Денис Давыдов убеждает его в необходимости выхода в отставку.

- 31 января 1826 года военная служба Евгения Абрамовича оканчивается отставкой при содействии Давыдова.

- С 1826 года Баратынский активно печатается и приобретает известность. Ему сложно далось вхождение в московский светский круг, однако женитьба помогла ему на пути покорения московского общества.

- В 1828 году Евгений Абрамович поступает на службу в качестве коллежского регистратора в Межевую канцелярию.

- Служил Баратынский до 1831 года. Он вышел в отставку в чине губернского секретаря, решив посвятить себя поэзии и управлению имениями.

Также в этом году критик и публицист Киреевский начинает подготовку к изданию журнала «Европеец». Евгений Абрамович пишет для журнала несколько произведений. Однако журнал быстро запрещают.

Также в этом году критик и публицист Киреевский начинает подготовку к изданию журнала «Европеец». Евгений Абрамович пишет для журнала несколько произведений. Однако журнал быстро запрещают. - В 1835 году выпускается второе издание стихотворений поэта. Оно было выпущено в двух частях. Сам Баратынский считал это издание итогом своей литературной деятельности.

- Период конца 1830-х и начала 1840-х годов Баратынский проводит, передвигаясь между Москвой, Казанью и своими имениями. Он занимается своими обязанностями помещика с большой ответственностью и рвением. Много времени проводит с семьей.

- В 1839 году, во время своей редкой поездки в Петербург Евгений Абрамович знакомится с Лермонтовым, однако большой дружбы и впечатления эта встреча не вызывает.

- Самый последний сборник стихов поэта выходит в 1842 году. Этот сборник считается началом новой классики русской поэзии. Сборник за свою смелость и резкий взгляд вызвал много волнений среди критиков.

- Осенью 1843 года Баратынский наконец-то решается на путешествие. Он едет вместе с семьей сначала по городам Германии, затем несколько месяцев живет в Париже. Будучи в столице Франции, Евгений Абрамович заводит знакомства в среде французских литераторов. Для них он делает переводы некоторых своих стихотворений.

- Весной 1844 года поэт отправляется морем в Неаполь, где у его супруги происходит один из частых нервных припадков. Баратынский тяжело это воспринимает, у него усиливаются и без того частые головные боли.

- 29 июня 1844 года поэт скоропостижно скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор не до конца ясны. Рядом с ним в этот момент находилась только супруга.

- В августе 1845 года прах Евгения Абрамовича был доставлен в Санкт-Петербург и нашел покой на территории Александро-Невского монастыря.

Творчество Е. А. Баратынского

Евгений Баратынский занимает важное место среди поэтов, внесших свой вклад в Золотой век русской поэзии, который достиг своего апогея в 1820-е гг. Его стиль воплощает элементы как классицизма, так и романтизма. В поэзии Баратынского важное место занимают такие темы, как роль поэта в обществе, разочарование, взаимоотношения человека и природы.

Его стиль воплощает элементы как классицизма, так и романтизма. В поэзии Баратынского важное место занимают такие темы, как роль поэта в обществе, разочарование, взаимоотношения человека и природы.

В сознании современников Баратынский был поэтом-философом, выразившим в своем творчестве духовную драму того поколения, которое ощутило неумолимый гнетущий шаг «железного века».

Евгений Абрамович хорошо известен своими чувствительными элегиями, посвященными потере и отчаянию, а также откровенным тоном своей любовной лирики.

При жизни Евгений Баратынский издал три сборника. Он выпустил несколько стихотворных книг, которые высоко ценились Пушкиным и другими проницательными критиками, но встречали сравнительно прохладный прием публики и яростные насмешки со стороны молодых журналистов «плебейской партии». Со временем настроение Баратынского перешло от пессимизма к безнадежности, и элегия стала его излюбленной формой выражения.

Работа с издательством

В 1832 году начал выпускаться журнал «Европеец», основанный писателем Иваном Киреевским, с которым Баратынский познакомился в Москве. Активным автором изданий был Евгений Абрамович. Однако вышло только два выпуска — Николай I приказал закрыть журнал по причине якобы пропаганды конституционного правления.

Активным автором изданий был Евгений Абрамович. Однако вышло только два выпуска — Николай I приказал закрыть журнал по причине якобы пропаганды конституционного правления.

Баратынский на какое-то время был лишён стимула к созданию новых творений, что вызвало состояние безысходной щемящей тоски. За три года было написано несколько стихов, а напечатано только два. Он занялся редактированием старых произведений и подготовкой их к изданию.

В 1835 году вышло в свет второе полное собрание его стихов, а в 1842-м последний опубликованный при жизни поэта сборник «Сумерки», в который вошли произведения 30−40-х годов.

Третий сборник и критика

Хотя Баратынский получил похвалу от критиков за свои первые два поэтических сборника, ко времени выхода в свет его третьего и последнего сборника критики его уже считали почти маргиналом в русской литературе.

Белинский написал разгромную статью о сборнике «Сумерки», опубликованном в 1842 году. Сама композиция сборника была новаторской, он был первым в истории русской литературы, в котором каждое последующее стихотворение было логически связано с предыдущим.

По мнению многих, разгромная и оскорбительная статья Белинского приблизила смерть поэта.

Семья и личная жизнь поэта

Первая серьезная увлеченность Евгения возникла еще во время его службы в Финляндии. Там у него был роман с женой генерала Закревского. Много переживаний от этой влюбленности поэт вложил в свои ранние произведения.

Женился Евгений Абрамович в 1826 году на Энгельгардт Анастасии Львовне, бывшей дочерью генерал-майора. Супруга была женщиной умной с хорошим вкусом в литературе, однако не слыла красотой и была довольно нервной. Супруга родила поэту 9 детей. Невеста обладала хорошим приданым, а также смогла ввести мужа в местное светское общество.

Энгельгардт Анастасия Львовна

Среди приданого жены Баратынский получил имение в Мураново под Москвой, впоследствии здесь был открыт музей Тютчева.

Баратынский стал отличным семьянином. Он писал много стихов, посвященных годам своей семейной жизни, особенно раннему периоду и всячески старался заботиться о таком многочисленном родовом гнезде и укреплять положение будущих поколений.

Он писал много стихов, посвященных годам своей семейной жизни, особенно раннему периоду и всячески старался заботиться о таком многочисленном родовом гнезде и укреплять положение будущих поколений.

Последнее путешествие

Осенью 1843 года поэт вместе с женой и старшими детьми предпринял заграничное путешествие. В Париже он встретил теплый прием соотечественников и французских писателей, перевел несколько своих стихотворений на французский язык и опубликовал их. В апреле 1844 года Баратынские прибыли в Италию, где поэт написал свои последние стихи: “Пироскаф” и “К Ушеру-итальянцу».”

29 июля 1844 года Баратынский скоропостижно скончался в Неаполе во время отпуска. Его тело привезли в Петербург и похоронили на кладбище Александро-Невской Лавры.

Страница не найдена | CSEEES и SEELRC

Перейти к основному содержанию- О

- Люди

- Языки (AM)

- албанский

- Армянский

- боснийский

- болгарский

- чеченский

- хорватский

- Чешский

- грузинский

- хинди

- казахский

- македонский

- Черногорский

- Языки (новозеландский)

- цыгане

- румынский

- Русский

- сербский

- словенский

- уйгурский

- украинец

- узбекский

- Ваймисорис

- польский

- Проекты

- Справочная грамматика

- «ПОСМЕРТНЫЙ ОБРАЗ» Литературный анализ

- Чтения для продвинутых русских студентов

- Чтения II для продвинутых русских студентов

- Переход на русский язык

- Русский грамматический словарь

- Русский язык и культура через кино

- Албанско-английский словарь

- Глоссос Журнал

- Редакционная коллегия

- Авторы

- Рекомендации по отправке

- Информация об авторских правах

- DukeSEELRC YouTube

- Виртуальный Петербург

- Альбом 1

- Альбом 2

- Альбом 3

- Альбом 4

- Альбом 5

- Альбом 6

- Альбом 7

- Альбом 8

- Классы

- День Победы

- Эрмитаж

- Статуи Лошадей

- метро

- Нарва, Эстония

- Люди

- Петропавловская крепость

- Быстрая виртуальная реальность

- Смольный

- Пригород

- Таллинн, Эстония

- Блокадный музей

- Чайка

- Продвинутый хинди

- Польская культура и язык через кино

- ScribeZone

- Украинские модули оценивания и чтения

- Программы

- Бакалавриат по славистике и евразийству

- Высшее славистическое и евразийское образование

- Сертификат по славистике, евразийским и восточноевропейским исследованиям

- Программа российских юридических исследований

- Летний институт

- Летний институт 2021

- Летний институт 2020

- Летний институт 2019

- Летний институт 2018

- Летний институт 2016

- Летний институт 2015

- Летний институт 2012

- Энтони Дж.

- Энтони Дж.

- Славянско-Евразийский Зимний Форум

- Спектакли

- Спектакль «Петровский зал»

- Для любителей голоса

- Гала-концерт в честь 10-летия

- 26 января 2014 г.

- 26 января — аудио

- Серия веб-лекций доктора Рональда Фельдштейна по славянскому языкознанию

- Ударение русского глагола

- Основные принципы ударения существительных в русском языке

- Замечания Якобсона об эволюции русского и славянских языков

- Загадка польской формы król

- Толкование форм czyta и czytaj

- Посол Джек Ф.

Мэтлок

Мэтлок- О посол Джеке Ф. Мэтлоке

- Марина Трегубович

- Языки мира

- Веблиография

- албанский

- Армянский

- Азербайджанский

- белорусский

- боснийский / хорватский / сербский

- болгарский

- чеченский

- Чешский

- эстонский

- грузинский

- греческий

- хинди

- Венгерский

- казахский

- кыргызский

- латышский язык

- Литовский язык

- македонский

- персидский

- польский

- румынский

- Русский

- словацкий

- словенский

- таджикский

- турецкий

- туркменский

- украинец

- узбекский

Русская литература | ScienceGate

Всего документов

473

(пять лет 473)

H-Index

1

(пять лет 1)

.

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ Ю. Г. ОКСМАН, Н. К. ГУДЗИЙ (1930–1965) (Заключительная часть)

Фролов М.А. ◽

20 век ◽

Заключительная часть ◽

советское общество ◽

Научное сообщество ◽

Российское государство ◽

Государственная библиотека

Издание знакомит научную общественность с многолетней перепиской двух литературоведов и текстологов Ю. Г. Оксман и Н. К. Гудзий (в настоящее время хранится в РГАЛИ и Отделе рукописей Российской государственной библиотеки). Переписка отражает разноплановость и сходство научных интересов двух корреспондентов, эпистолярный диалог которых отражал жизнь советского общества, вызовы, с которыми сталкивалась русская филологическая наука второй трети XX века на многих ее трагических этапах. эпизоды, а главное, судьбы участников этого диалога.

ТРАГЕДИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПОИСКИ ВЫЖИВАНИЯ. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» И «СКАЗКИ БЕЛКИНА»

Марк Г. Альтшуллер ◽

Старость ◽

Человеческая жизнь ◽

Тяжелая работа ◽

Жизнь и смерть ◽

Индивидуальный человек

«Маленькие трагедии» и «Рассказы Белкина» были написаны одновременно. В первой Пушкин рассматривает главные, вечные и неразрешимые конфликты бытия: любовь и смерть, жизнь и смерть, вдохновение и труд, молодость и старость. Эти конфликты трагичны и принципиально неразрешимы для человечества. Их столкновение составляет самую суть человеческой жизни и человеческой цивилизации. Но — по Пушкину — то, что неразрешимо для человечества в целом, может быть хотя бы отчасти разрешено путем компромисса, когда речь идет об отдельных человеческих жизнях. Об этом рассказывают «Рассказы Белкина».

В первой Пушкин рассматривает главные, вечные и неразрешимые конфликты бытия: любовь и смерть, жизнь и смерть, вдохновение и труд, молодость и старость. Эти конфликты трагичны и принципиально неразрешимы для человечества. Их столкновение составляет самую суть человеческой жизни и человеческой цивилизации. Но — по Пушкину — то, что неразрешимо для человечества в целом, может быть хотя бы отчасти разрешено путем компромисса, когда речь идет об отдельных человеческих жизнях. Об этом рассказывают «Рассказы Белкина».

«ИСТОРИЯ МЕСТА»: НАРОДНЫЕ СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ В ПОВЕДЕНИЯХ ОБ АНУФРИЕВСКОМ СКИТЕ НА ЗИМНЕМ БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ

А.Б. Бильдюг ◽

◽

А.И. Васкул ◽

Н.Г. Комелина ◽

◽

…

белое море ◽

Тело ◽

Исторические рассказы ◽

Белое море ◽

Старообрядцы ◽

История

Статья основана на материалах полевых работ Пушкинского дома, связанных с историей Ануфриевского скита, существовавшего на Зимнем берегу Белого моря в XVIII — начале XX вв. Обсуждаются конкретные сюжетные линии и мотивы, отобранные авторами из массива записанных повествований о скиту. Местные жители воспроизводят исторические нарративы, в том числе легендарные сказания о первых поселенцах, жизни скитской общины, старообрядческих богатствах, по-разному рекомбинируя историю места; на рассуждения об упадке поморских селений накладываются эсхатологические мотивы.

Обсуждаются конкретные сюжетные линии и мотивы, отобранные авторами из массива записанных повествований о скиту. Местные жители воспроизводят исторические нарративы, в том числе легендарные сказания о первых поселенцах, жизни скитской общины, старообрядческих богатствах, по-разному рекомбинируя историю места; на рассуждения об упадке поморских селений накладываются эсхатологические мотивы.

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ? НАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕМУ «И. А. БУНИН И Е. А. БАРАТЫНСКИЙ»

Татьяна Михайловна Двинятина ◽

◽

Мир ◽

Путь

В статье намечаются параллели между художественными системами Ивана Бунина и Евгения Баратынского. У них были одинаковые взгляды на свою роль в литературном мире, на связь творчества и воспоминаний, на отношение к своей семейной памяти как на гарант бессмертия, на осознание неразрывной связи между противоположными состояниями души и бытия. Влияние Баратынского возросло после отъезда Бунина из России: лишь найдя опору в элегической традиции, Бунин сумел воссоздать и собственный художественный мир, и образную систему своего искусства. Рассказы, написанные Буниным в первой половине XIX в.20-е годы вобрали в себя значительный корпус мотивов и прямых цитат из поэзии Баратынского. «Отрывки из поэмы: Воспоминания» (1819) последнего могут быть прочитаны как метаописание мира бунинских эмигрантских лет.

Рассказы, написанные Буниным в первой половине XIX в.20-е годы вобрали в себя значительный корпус мотивов и прямых цитат из поэзии Баратынского. «Отрывки из поэмы: Воспоминания» (1819) последнего могут быть прочитаны как метаописание мира бунинских эмигрантских лет.

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО МУЗА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ КОНЦА XIX–XX ВЕКОВ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ольга Александровна Линдеберг ◽

Научно-исследовательская конференция ◽

Литературный процесс

НА РАСПУТЬЕ

утра Грачева ◽

Короткий рассказ ◽

Белая бумага ◽

Русская культура

В статье на основе белого автографа, хранящегося в Амхерстском центре русской культуры, представлен рассказ А. М. Ремизова «На перекрестке», источником которого являются тексты из ранних воспоминаний С. П. Ремизовой-Довгелло.

ПРОЕКТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ДОСТОЕВСКИЙ И МИР: К ПРОБЛЕМЕ РЕЦЕПЦИИ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Наталья Александровна Тарасова ◽

Тематические исследования ◽

Современный мир ◽

Интернет ◽

Интернет-ресурс ◽

Основная информация ◽

Широкий охват ◽

Интернет-портал ◽

Прошлое ◽

200 лет ◽

Мир

В статье рассматривается новый проект — интернет-портал «Достоевский и мир», запущенный Пушкинским домом к 200-летию со дня рождения писателя. В работе представлена основная информация о проекте. Интернет-ресурс, на котором были бы размещены наиболее репрезентативные примеры рецепции личности и творчества Достоевского в разные эпохи и в разных странах, — прекрасный способ познакомить современного читателя с широким размахом интереса к Достоевскому в прошлом и настоящем. В центре внимания проекта — неакадемическая рецепция, философско-эстетические интерпретации, отношение общественных деятелей, писателей, режиссеров, публицистов и др. Сборник кейсов рецепции Достоевского современными деятелями культуры, а также публикации ранее неизвестных писателю источников прошлых лет, имеют особое значение.

В работе представлена основная информация о проекте. Интернет-ресурс, на котором были бы размещены наиболее репрезентативные примеры рецепции личности и творчества Достоевского в разные эпохи и в разных странах, — прекрасный способ познакомить современного читателя с широким размахом интереса к Достоевскому в прошлом и настоящем. В центре внимания проекта — неакадемическая рецепция, философско-эстетические интерпретации, отношение общественных деятелей, писателей, режиссеров, публицистов и др. Сборник кейсов рецепции Достоевского современными деятелями культуры, а также публикации ранее неизвестных писателю источников прошлых лет, имеют особое значение.

НУЖНО ПОЗВОЛИТЬ ВРЕМЕНИ ИДЕТЬ СВОИМ ХОДОМ: К. Н. ЛЕОНТЬЕВ И Е.-М. ДЕ ВОГЮЭ

Фетисенко Ольга Леонидовна ◽

Архивные документы

В начале 1870-х годов в Константинополе К. Н. Леонтьев познакомился с молодым французским дипломатом и писателем, виконтом Э.-М. де Вогуэ. В статье излагаются последующие события, отраженные в переписке Леонтьева и его друга К.