Социальная философия Аристотеля | Статья в журнале «Молодой ученый»

Авторы: Давлетов Азамат Маратович, Миннигалеев Ильнар Ришатович, Назаров Тимур Зуфарович

Рубрика: Философия

Опубликовано в Молодой учёный №27 (131) декабрь 2016 г.

Дата публикации: 05.12.2016 2016-12-05

Статья просмотрена: 11644 раза

Скачать электронную версию

Скачать Часть 8 (pdf)

Библиографическое описание: Давлетов, А. М. Социальная философия Аристотеля / А. М. Давлетов, И. Р. Миннигалеев, Т. З. Назаров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 839-841. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36261/ (дата обращения: 28.11.2022).

М. Социальная философия Аристотеля / А. М. Давлетов, И. Р. Миннигалеев, Т. З. Назаров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 839-841. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36261/ (дата обращения: 28.11.2022).

Социальная философия Аристотеля

Давлетов Азамат Маратович, магистрант;

Миннигалеев Ильнар Ришатович, магистрант;

Назаров Тимур Зуфарович, кандидат социологических наук, доцент

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа

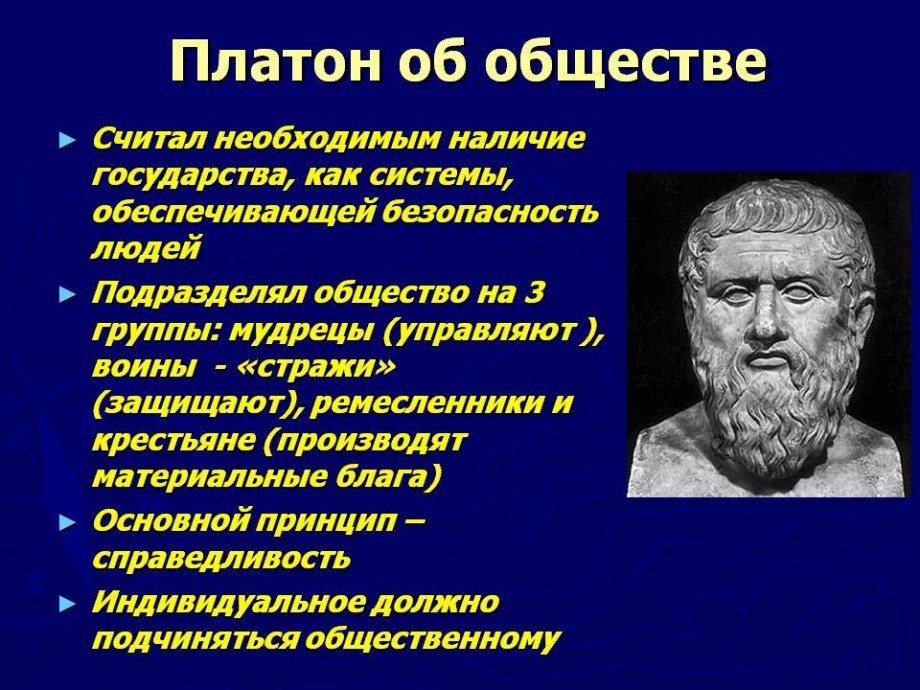

Аристотель является одной из самых значимых фигур античной философии. Так же как и его учитель Платон, он считал одной из основных своих задач теоретическое обоснование наилучшего государственного устройства, прототипом которого так или иначе выступал древнегреческий полис. Его социально-политические взгляды изложены в работе «Политика» [1, с. 375–644]. Следует отметить, что наряду с Платоном проекты идеального государства выдвигали и другие философы (например, Фалей Халкедонский, Гипподам Милетский и др.

Истоки социально-философской концепции Аристотеля уходят корнями в его общефилософские теоретические построения. Выделим самые важные моменты его философской теории:

- Первопричиной всех явлений в мире Аристотель считает Бога. Бог есть некоторая сущность, вечная, неподвижная и отделенная от чувственных вещей.

- Аристотель вслед за Платоном рассматривает космос и природу основываясь на органицистских представлениях. Поскольку природа есть единый живой организм, где одно возникает ради другого, то, следовательно, имеется некоторая высшая причина, высшая цель, которая обуславливает как соотношение частей органического целого, так и направление его развития.

Все в природе подчинено целевой причине, например, дождь идет для того, чтобы росли растения, а растения существуют для того, чтобы обеспечивать питание животных [4, с. 32–33].

Все в природе подчинено целевой причине, например, дождь идет для того, чтобы росли растения, а растения существуют для того, чтобы обеспечивать питание животных [4, с. 32–33]. - Не отрицая понятия случайности и самотворчества, Аристотель в то же время указывает на то, что они безусловно подчиняются целевой причине, являются ее вторичными проявлениями. Случайные отклонения, возникающие в «теле» органического целого, не могут нарушить цельность организма, они всегда сопровождают осуществление цели. В вопросе о содержании цели Аристотель солидарен с Платоном: осуществление цели есть стремление вещи к своему благу, а это конкретное благо всегда есть реализация блага вообще, т. е. блага, определяемого божественным первоначалом. Из этих идей непосредственно вытекает вывод о телеологичности мировоззрения Аристотеля [5, с. 6–7].

Телеология, проявляющаяся как обусловленность явлений через цель, господствует не только в природе, но и в действиях отдельно взятого индивида, его целенаправленное поведение определяется мыслью. Эти идеи Аристотеля впоследствии развивал арабский философ аль-Фараби, которого современники называли «вторым учителем» («первым учителем» в арабо-мусульманской философии того периода было принято называть Аристотеля) [6]. Именно такое — телеологическое– понимание природы индивида вкладывается Аристотелем в концепцию человека как общественного существа. Он даже называл человека «политическим животным». Изолированный, взятый сам по себе, индивид не может быть самодостаточным, его ответственная жизнь возможна только в обществе, в которое он включен как необходимый составной элемент. Аристотель считает, что именно индивид, гражданин — главный элемент государства, ибо он обеспечивает целесообразное развитие социального организма, выполняя определенные функции — производственную, воинскую, административную и др.

Эти идеи Аристотеля впоследствии развивал арабский философ аль-Фараби, которого современники называли «вторым учителем» («первым учителем» в арабо-мусульманской философии того периода было принято называть Аристотеля) [6]. Именно такое — телеологическое– понимание природы индивида вкладывается Аристотелем в концепцию человека как общественного существа. Он даже называл человека «политическим животным». Изолированный, взятый сам по себе, индивид не может быть самодостаточным, его ответственная жизнь возможна только в обществе, в которое он включен как необходимый составной элемент. Аристотель считает, что именно индивид, гражданин — главный элемент государства, ибо он обеспечивает целесообразное развитие социального организма, выполняя определенные функции — производственную, воинскую, административную и др.

Таким образом, Аристотель вносит новое в определение государства, связывая любой способ социального устройства с политическим устройством. Он пишет, что государство — это форма общежития граждан, пользующихся известным политическим устройством», а политическое устройство он определяет как порядок, который лежит в основании распределения государственной власти.

При анализе структуры социального организма Аристотель применяют системное рассмотрение, четко выделяя целое и его составные части. Согласно его концепции, общество предоставляет собой иерархическую систему, в ней Аристотель выделяет следующие уровни: человека, семью, селение, государство. Вначале он по отдельности рассматривает внутреннюю структуру каждой из форм общежития людей начиная с семьи, и приходит к выводу о том, что каждой форме свойственны свои иерархические отношения господства и подчинения. Наиболее совершенными эти отношения становятся в государстве, но прежде чем возникает государство, люди проходят через исторически более ранние формы совместного проживания. Аристотель считает, что государство как продукт эволюции более ранних форм общежития людей является результатом взаимодействия многочисленных социальных и экономических связей, первое из которых выступают как отношения господства и подчинения, а вторые как отношения собственности [7; 8].

Согласно Аристотелю, люди первоначально жили отдельными семьями, полностью обеспечивая себя всем необходимым, но экономические потребности привели людей к мысли о целесообразности объединения семей в селения. Те же самые причины побуждают в дальнейшем к объединению селений в государство. Этот процесс эволюционного развития общества Аристотель объясняет естественными причинами — действием совокупности экономических и политических отношений, однако это лишь внешние формы осуществления целесообразного общественного устройства [9]. Государство — это «энтелехия» семьи и селения, то есть это конечная цель их развития. Изначально в самой природе семьи и селения уже была наложена цель, и этой целью было государство. Развитие человека от рождения также определяется конечной целью, он должен стать общественным существом, в этом его энтелехия. Рождаясь, человек вступает в уже заданные общественные отношения, которые и формируют его сущность, заложенные в нём потенциальные возможности стать гражданином, главная цель которого — служение государству.

Те же самые причины побуждают в дальнейшем к объединению селений в государство. Этот процесс эволюционного развития общества Аристотель объясняет естественными причинами — действием совокупности экономических и политических отношений, однако это лишь внешние формы осуществления целесообразного общественного устройства [9]. Государство — это «энтелехия» семьи и селения, то есть это конечная цель их развития. Изначально в самой природе семьи и селения уже была наложена цель, и этой целью было государство. Развитие человека от рождения также определяется конечной целью, он должен стать общественным существом, в этом его энтелехия. Рождаясь, человек вступает в уже заданные общественные отношения, которые и формируют его сущность, заложенные в нём потенциальные возможности стать гражданином, главная цель которого — служение государству.

Полемизируя с концепцией Платона, Аристотель подчеркивает невозможность осуществления его концепции идеального государства на практике. Основной ошибкой Платона он считает преувеличение целого: утверждение блага целого за счет блага частей. В частности, он отрицательно относится к идее ликвидации частной собственности, выступающей важным регулятором социальных отношений. Аристотель считает, что необходимо учитывать общественную психологию, ведь даже «одна мысль о частной собственности доставляет несказанное удовольствие». Отмена частной собственности может привести к тому, что прикрываясь лозунгом общего дела, люди будут сваливать свои обязанности друг на друга.

В частности, он отрицательно относится к идее ликвидации частной собственности, выступающей важным регулятором социальных отношений. Аристотель считает, что необходимо учитывать общественную психологию, ведь даже «одна мысль о частной собственности доставляет несказанное удовольствие». Отмена частной собственности может привести к тому, что прикрываясь лозунгом общего дела, люди будут сваливать свои обязанности друг на друга.

Различное отношение Платона и Аристотеля и к рабству. Если в идеальном государстве Платона о рабах вообще не упоминается, так как институт рабства с системой социальных отношений, им порождаемый, не соответствует самой идее государства, то Аристотель будучи практиком и прекрасно понимая неотделимость рабства от общего социального устройства современного ему греческого полиса, считал это явление вполне естественным: одни по природе рабы, а другие по природе свободны. Он считал, что рабство органично вписывается в идеальное общественное устройство.

Хотя телеология как способ объяснения структуры и развития природы и общества присуща концепциям обоих мыслителей, имеется также и различия в объяснении источника глобальной целесообразности. Платон видит этот источник трансцендентном мире идей, детерминирующем развитие природы и общества. Аристотель в противоположность ему полагает, что целевая причина имманентна вещам, она проявляется как их энтелехия, развертывающаяся и воплощающаяся в процессе эволюции вещи. Это различие в концепции телеологизма, однако не является существенным, и в первом и во втором случае индивидуальное начало оказывается вторичным по отношению к целому. Как и в социальной концепции Платона, здесь ясно просматриваются контуры объективного подхода в трактовке взаимоотношений индивида и общества. Телеологические воззрения Аристотеля на общество долгое время служили парадигмой философии истории. К примеру, в эту парадигму вполне вписывается и марксистская концепция общественно-экономических формаций [10; 11].

Платон видит этот источник трансцендентном мире идей, детерминирующем развитие природы и общества. Аристотель в противоположность ему полагает, что целевая причина имманентна вещам, она проявляется как их энтелехия, развертывающаяся и воплощающаяся в процессе эволюции вещи. Это различие в концепции телеологизма, однако не является существенным, и в первом и во втором случае индивидуальное начало оказывается вторичным по отношению к целому. Как и в социальной концепции Платона, здесь ясно просматриваются контуры объективного подхода в трактовке взаимоотношений индивида и общества. Телеологические воззрения Аристотеля на общество долгое время служили парадигмой философии истории. К примеру, в эту парадигму вполне вписывается и марксистская концепция общественно-экономических формаций [10; 11].

Литература:

- Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 832 с..

- Рахматуллин Р. Ю., Семенова Э. Р. Традиционализм и либерализм в правовом и педагогическом пространстве // Профессиональное образование в современном мире.

- Семенова Э. Р. Идеи традиционализма и либерализма в философии права // Альманах современной науки и образования. 2013. № 3 (70). С. 161–163.

- Рахматуллин Р. Ю. Основы социальной философии. Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 1996. 74 с.

- Рахматуллин Р. Ю., Хидиятов Н. Б. Рационалистическое направление в философии. Уфа: Уфимская высшая школа МВД России, 1993. 75 с.

- Рахматуллин Р. Ю. Философские взгляды аль-Фараби // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 1239–1242.

- Рахматуллин Р. Ю. Историческое знание в контексте философии науки // Вестник ВЭГУ. 2015. № 3 (77). С. 129–137.

- Давлетбаев Ф. Р., Рахматуллин Р. Ю. Критерии общественного прогресса // Вестник научных конференций. 2016. № 1–5 (5). С. 60–62.

- Семенова Э. Р. Принцип развития в эпистемологии // Молодой ученый. 2016. № 2 (106). С. 985–987.

- Рахматуллин Р. Ю. Возможные модели онтологии права // Общество, государство и право России на пороге XXI века: теория, история.

Межвузовский сборник научных трудов. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 73–75.

Межвузовский сборник научных трудов. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 73–75. - Семенова Э. Р. Существуют ли единые основания культуры? // Культура. Цивилизация. Постмодерн. Материалы Международной научно-практической конференции. Караганда: Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, 2013. С. 76–84.

Основные термины (генерируются автоматически): государство, идеальное государство, целевая причина, частная собственность, концепция, общественное существо, общество, осуществление цели, отношение, политическое устройство, природа, развитие природы, социальный организм.

Похожие статьи

Истоки

социальных функций государства | Статья в журнале…Вданной работе выявлены истоки и предпосылки социального государства в виде первичных социальных функций управления, присущих обществу и государству на ранних этапах развития. Рассмотрена первая концепция социального государства немецкого ученого Л…

Рассмотрена первая концепция социального государства немецкого ученого Л…

Понятие

социального государства | Статья в журнале…Государство — это общественное явление, и предпосылки его возникновения имеют социально-историческую природу.

Немаловажную роль в создании концепции социального государства сыграла и борьба трудящихся за свои права. [5].

Построение демократического

общества: опора на национальные…Как известно, при рыночных отношениях коренной вопрос общества — собственность.

общества, а также опирался на открытость государства миру, стремление глубже

Причины и условия стабильности политического режима на примере демократического режима в Норвегии.

Государство, по Аристотелю, это политическое общение, которое стремится к высшему из всех благ.

— судьи. Как любое одушевленное существо имеет душу, так и у государства есть душа.

2. заботящиеся об общественных и частных зданиях, имеющихся в городе

Понятие

социального государства и история его становления…В данной статье мы определимся с юридической природой понятия социального государства, с историей его происхождения в России.

Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в…

Основные

цели, задачи и функции социальной политикиОсновные цели социальной политики отражают желательные результаты общественных перемен.

Социальная политика реализуется государством в основных сферах социальных отношений

безопасности общества; 2. Обеспечение политической устойчивости власти

Этапы становления и

развития идей правового государстваСмысл идеи правового государства у мыслителей, политических и общественных деятелей отличался.

Именно ему, стоявшему на позициях защитника прав человека, частной собственности и развивавшего взгляд на государство как на продукт естественного развития…

Человеческая деятельность как субстанция

социальногоСпособы осуществления данного отношения зависят от форм и уровня развития культуры.

Практическая деятельность направлена на преобразование реальных объектов природы и общества.

Государство, этнос и нация: соотношение и взаимосвязьПод «государством—обществом» возникает этнос, который рассматривается исследователями как социальное понятие. Что касается «государства—природы», то это биологическое явление.

Похожие статьи

Истоки

социальных функций государства | Статья в журнале…Вданной работе выявлены истоки и предпосылки социального государства в виде первичных социальных функций управления, присущих обществу и государству на ранних этапах развития. Рассмотрена первая концепция социального государства немецкого ученого Л. ..

..

Понятие

социального государства | Статья в журнале…Государство — это общественное явление, и предпосылки его возникновения имеют социально-историческую природу.

Немаловажную роль в создании концепции социального государства сыграла и борьба трудящихся за свои права. [5].

Построение демократического

общества: опора на национальные…Как известно, при рыночных отношениях коренной вопрос общества — собственность.

общества, а также опирался на открытость государства миру, стремление глубже

Причины и условия стабильности политического режима на примере демократического режима в Норвегии.

Государство, по Аристотелю, это политическое общение, которое стремится к высшему из всех благ.

— судьи. Как любое одушевленное существо имеет душу, так и у государства есть душа.

2. заботящиеся об общественных и частных зданиях, имеющихся в городе

Понятие

социального государства и история его становления…В данной статье мы определимся с юридической природой понятия социального государства, с историей его происхождения в России.

Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в…

Основные

цели, задачи и функции социальной политикиОсновные цели социальной политики отражают желательные результаты общественных перемен.

Социальная политика реализуется государством в основных сферах социальных отношений

безопасности общества; 2. Обеспечение политической устойчивости власти

Этапы становления и

развития идей правового государстваСмысл идеи правового государства у мыслителей, политических и общественных деятелей отличался.

Именно ему, стоявшему на позициях защитника прав человека, частной собственности и развивавшего взгляд на государство как на продукт естественного развития…

Человеческая деятельность как субстанция

социальногоСпособы осуществления данного отношения зависят от форм и уровня развития культуры.

Практическая деятельность направлена на преобразование реальных объектов природы и общества.

Государство, этнос и нация: соотношение и взаимосвязьПод «государством—обществом» возникает этнос, который рассматривается исследователями как социальное понятие. Что касается «государства—природы», то это биологическое явление.

3. Учение аристотеля о человеке, обществе и государстве

Осуществив грандиозное обобщение социального и политического опыта эллинов, Аристотель разработал оригинальное социально-философское учение. При исследовании социально-политической жизни он исходил из принципа: «Как и всюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов» [5, 164].

Таким

«образованием» он считал естественное

стремление людей к совместной жизни и

к политическому общению. По Аристотелю,

человек — политическое существо, т.е.

социальное, и он несет в себе инстинктивное

стремление к «совместному сожительству»

(Аристотель еще не отделял идею общества

от идеи государства).

По Аристотелю,

человек — политическое существо, т.е.

социальное, и он несет в себе инстинктивное

стремление к «совместному сожительству»

(Аристотель еще не отделял идею общества

от идеи государства).

Человека отличает способность к интеллектуальной и нравственной жизни. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость. Первым результатом социальной жизни он считал образование семьи — муж и жена, родители и дети… Потребность во взаимном обмене привела к общению семей и селений. Так возникло государство. Отождествив общество с государством, Аристотель был вынужден заняться поисками элементов государства. Он понимал зависимость целей, интересов и характера деятельности людей от их имущественного положения и использовал этот критерий при характеристике различных слоев общества.

По

мысли Аристотеля, бедные и богатые

«оказываются в государстве элементами,

диаметрально противоположными друг

другу, так что в зависимости от перевеса

того или иного из элементов устанавливается

и соответствующая форма государственного

строя» [5, 167]. Он выделил три главных

слоя граждан: очень зажиточных, крайне

неимущих и средних, стоящих между теми

и другими. Аристотель враждебно относился

к первым двум социальным группам. Он

считал, что в основе жизни людей,

обладающих чрезмерным богатством, лежит

противоестественный род наживы имущества.

В этом, по Аристотелю, проявляется не

стремление к «благой жизни», а лишь

стремление к жизни вообще. Поскольку

жажда жизни неуемна, то неуемно и

стремление к средствам утоления этой

жажды. Ставя все на службу чрезмерной

личной наживы, «люди первой категории»

попирают ногами общественные традиции

и законы. Стремясь к власти, они сами не

могут подчиняться, нарушая этим

спокойствие государственной жизни.

Почти все они высокомерны и надменны,

склонны к роскоши и хвастовству.

Государство же создается не ради того,

чтобы жить вообще, но преимущественно

для того, чтобы жить счастливо. Согласно

Аристотелю, государство возникает

только тогда, когда создается общение

ради благой жизни между семействами и

родами, ради совершенной и достаточной

для самой себя жизни.

Он выделил три главных

слоя граждан: очень зажиточных, крайне

неимущих и средних, стоящих между теми

и другими. Аристотель враждебно относился

к первым двум социальным группам. Он

считал, что в основе жизни людей,

обладающих чрезмерным богатством, лежит

противоестественный род наживы имущества.

В этом, по Аристотелю, проявляется не

стремление к «благой жизни», а лишь

стремление к жизни вообще. Поскольку

жажда жизни неуемна, то неуемно и

стремление к средствам утоления этой

жажды. Ставя все на службу чрезмерной

личной наживы, «люди первой категории»

попирают ногами общественные традиции

и законы. Стремясь к власти, они сами не

могут подчиняться, нарушая этим

спокойствие государственной жизни.

Почти все они высокомерны и надменны,

склонны к роскоши и хвастовству.

Государство же создается не ради того,

чтобы жить вообще, но преимущественно

для того, чтобы жить счастливо. Согласно

Аристотелю, государство возникает

только тогда, когда создается общение

ради благой жизни между семействами и

родами, ради совершенной и достаточной

для самой себя жизни.

Совершенством же человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина, в свою очередь, — совершенность государства. При этом природа государства стоит «впереди» семьи и индивида.

Эта глубокая идея характеризуется так: совершенство гражданина обусловливается качеством общества, которому он принадлежит: кто желает создать совершенных людей, должен создать совершенных граждан, а кто хочет создать совершенных граждан, должен создать совершенное государство. Будучи сторонником рабовладельческой системы, Аристотель тесно связывает рабство с вопросом собственности: в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие же — к властвованию. Это общий закон природы — ему подчинены и одушевленные существа. По Аристотелю, кто по природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб.

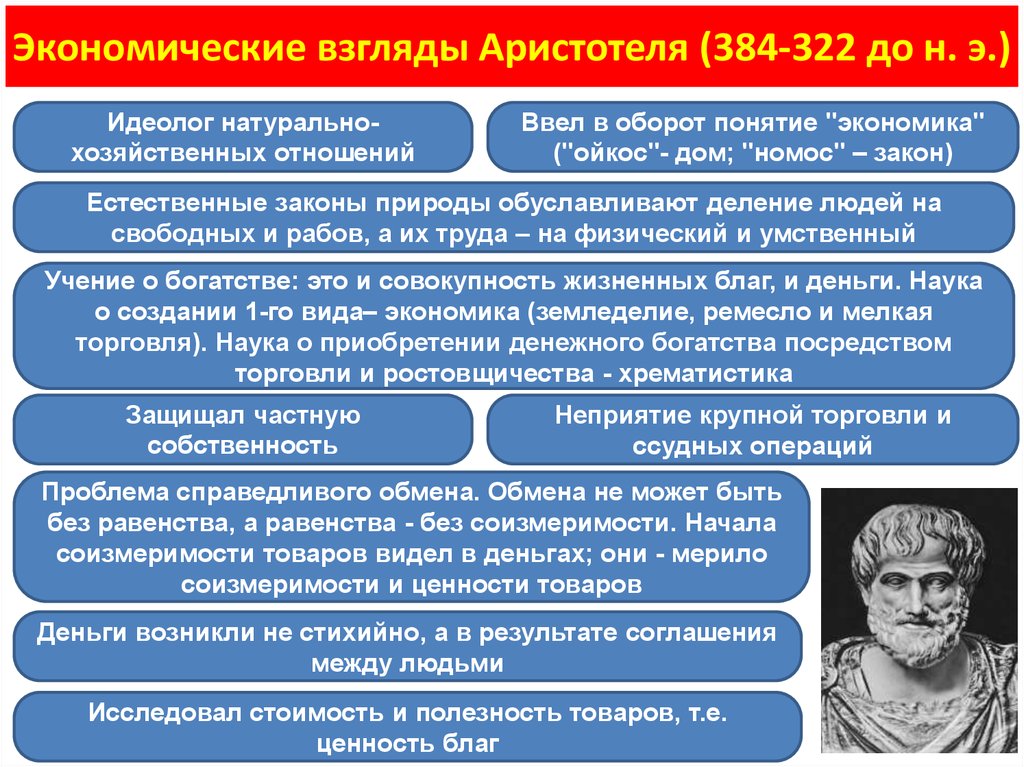

Если

экономический индивидуализм берет верх

и ставит под угрозу интересы целого,

государство должно вмешаться в эту

область. Аристотель, анализируя проблемы

экономики, показал роль денег в процессе

обмена и вообще в коммерческой

деятельности, что является гениальным

вкладом в политическую экономию. Он

выделял такие формы государственного

правления, как монархия, аристократия

и полития. Отклонение от монархии дает

тиранию, отклонение от аристократии —

олигархию, от политии — демократию. В

основе всех общественных потрясений

лежит имущественное неравенство. По

Аристотелю, олигархия и демократия

основывают свое притязание на власть

в государстве на том, что имущественное

благосостояние — удел немногих, а свободой

пользуются все граждане. Олигархия

защищает интересы имущих классов: общей

же пользы ни одна из этих форм не имеет.

Аристотель, анализируя проблемы

экономики, показал роль денег в процессе

обмена и вообще в коммерческой

деятельности, что является гениальным

вкладом в политическую экономию. Он

выделял такие формы государственного

правления, как монархия, аристократия

и полития. Отклонение от монархии дает

тиранию, отклонение от аристократии —

олигархию, от политии — демократию. В

основе всех общественных потрясений

лежит имущественное неравенство. По

Аристотелю, олигархия и демократия

основывают свое притязание на власть

в государстве на том, что имущественное

благосостояние — удел немногих, а свободой

пользуются все граждане. Олигархия

защищает интересы имущих классов: общей

же пользы ни одна из этих форм не имеет.

Аристотель

подчеркивал, что отношение между бедными

и богатыми — отношение не просто различия,

а противоположности. Наилучшее государство

— это такое общество, которое достигается

через посредство среднего элемента

(под средним элементом Аристотель имеет

в виду «средний» между рабовладельцами

и рабами), и те государства имеют наилучший

строй, где средний элемент представлен

в большем числе, где он имеет большее

значение сравнительно с обоими крайними

элементами.

Аристотель отмечал, что, когда в государстве много лиц лишено политических прав, когда в нем много бедняков, тогда в таком государстве неизбежно бывают враждебно настроенные элементы. И в демократиях, и в олигархиях, и в монархиях, и при всякого рода другом государственном строе общим правилом должно служить следующее: ни одному гражданину не следует давать возможности чрезмерно увеличивать свою политическую силу сверх надлежащей меры. Аристотель советовал наблюдать за правящими лицами, чтобы они не превращали государственную должность в источник личного обогащения.

Все

формы государственного устройства,

считал он, подразделяются по количеству

правящих (по имущественному признаку)

и по цели (моральной значимости) правления.

В соответствии с первым признаком

имеются монархия, аристократия и политая

(республика) — это «правильные»

формы правления — и тирания, олигархия

и демократия — «неправильные». По

второму признаку Аристотель выделяет

в качестве «правильных» такие

государства, при которых власть имущие

имеют в виду общую пользу, и «неправильные»,

где имеется в виду только собственная

польза. Аристотель разработал концепцию

«лучшего государства».

Аристотель разработал концепцию

«лучшего государства».

В отличие от платоновского «идеального государства» в проекте Аристотеля обосновывается положение о преимуществе частной собственности. Он отмечал, что отмена частной собственности ничего не даст, так как «общее дело все сваливают друг на друга» [5, 168] ; общность имущества, по Аристотелю, вызывает недовольство и ссоры, снижает заинтересованность в труде, лишает человека «естественного» наслаждения владением. Вместе с тем чрезмерное богатство развращает и разлагает государства. Нужно умеренное богатство. По Аристотелю, политика объединяет добродетель, умеренное богатство и свободу. Этот тип государства снимает поляризацию бедных и богатых; в ней преобладают зажиточные средние слои.

Аристотель считал естественным рабовладение; по его мнению, «одни по природе рабы, а другие по природе свободны»; людям, «призванным» к подчинению, «быть рабами и полезно, и справедливо» [5, 168].

В

политическом устройстве Аристотель

различал три части: законодательную,

административную и судебную. Между ними

не должно быть раздора. Требуется, по

Аристотелю, наблюдать за официальными

лицами, чтобы они не превращали

административную должность в источник

личного обогащения. Гражданин государства

должен быть допущен к исполнению

судейской и административной функции.

Между ними

не должно быть раздора. Требуется, по

Аристотелю, наблюдать за официальными

лицами, чтобы они не превращали

административную должность в источник

личного обогащения. Гражданин государства

должен быть допущен к исполнению

судейской и административной функции.

Осуществив грандиозное обобщение социального и политического опыта эллинов, Аристотель разработал оригинальное социально-философское учение. При исследовании социально-политической жизни он исходил из принципа: «Как и всюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов». Таким «образованием» он считал естественное стремление людей к совместной жизни и к политическому общению. По Аристотелю, человек — политическое существо, т.е. социальное, и он несет в себе инстинктивное стремление к «совместному сожительству» (Аристотель еще не отделял идею общества от идеи государства).

Человека

отличает способность к интеллектуальной

и нравственной жизни. Только человек

способен к восприятию таких понятий,

как добро и зло, справедливость и

несправедливость. Первым результатом

социальной жизни он считал образование

семьи — муж и жена, родители и дети…

Потребность во взаимном обмене привела

к общению семей и селений. Так возникло

государство. Отождествив общество с

государством, Аристотель был вынужден

заняться поисками элементов государства.

Он понимал зависимость целей, интересов

и характера деятельности людей от их

имущественного положения и использовал

этот критерий при характеристике

различных слоев общества.

Первым результатом

социальной жизни он считал образование

семьи — муж и жена, родители и дети…

Потребность во взаимном обмене привела

к общению семей и селений. Так возникло

государство. Отождествив общество с

государством, Аристотель был вынужден

заняться поисками элементов государства.

Он понимал зависимость целей, интересов

и характера деятельности людей от их

имущественного положения и использовал

этот критерий при характеристике

различных слоев общества.

По

мысли Аристотеля, бедные и богатые

«оказываются в государстве элементами,

диаметрально противоположными друг

другу, так что в зависимости от перевеса

того или иного из элементов устанавливается

и соответствующая форма государственного

строя» [5, 168]. Он выделил три главных

слоя граждан: очень зажиточных, крайне

неимущих и средних, стоящих между теми

и другими. Аристотель враждебно относился

к первым двум социальным группам. Он

считал, что в основе жизни людей,

обладающих чрезмерным богатством, лежит

противоестественный род наживы имущества. В этом, по Аристотелю, проявляется не

стремление к «благой жизни», а лишь

стремление к жизни вообще. Поскольку

жажда жизни неуемна, то неуемно и

стремление к средствам утоления этой

жажды. Ставя все на службу чрезмерной

личной наживы, «люди первой категории»

попирают ногами общественные традиции

и законы. Стремясь к власти, они сами не

могут подчиняться, нарушая этим

спокойствие государственной жизни.

Почти все они высокомерны и надменны,

склонны к роскоши и хвастовству.

Государство же создается не ради того,

чтобы жить вообще, но преимущественно

для того, чтобы жить счастливо. Согласно

Аристотелю, государство возникает

только тогда, когда создается общение

ради благой жизни между семействами и

родами, ради совершенной и достаточной

для самой себя жизни. Совершенством же

человека предполагается совершенный

гражданин, а совершенством гражданина,

в свою очередь, — совершенность государства.

При этом природа государства стоит

«впереди» семьи и индивида.

В этом, по Аристотелю, проявляется не

стремление к «благой жизни», а лишь

стремление к жизни вообще. Поскольку

жажда жизни неуемна, то неуемно и

стремление к средствам утоления этой

жажды. Ставя все на службу чрезмерной

личной наживы, «люди первой категории»

попирают ногами общественные традиции

и законы. Стремясь к власти, они сами не

могут подчиняться, нарушая этим

спокойствие государственной жизни.

Почти все они высокомерны и надменны,

склонны к роскоши и хвастовству.

Государство же создается не ради того,

чтобы жить вообще, но преимущественно

для того, чтобы жить счастливо. Согласно

Аристотелю, государство возникает

только тогда, когда создается общение

ради благой жизни между семействами и

родами, ради совершенной и достаточной

для самой себя жизни. Совершенством же

человека предполагается совершенный

гражданин, а совершенством гражданина,

в свою очередь, — совершенность государства.

При этом природа государства стоит

«впереди» семьи и индивида.

Заключение

Вклад

Аристотеля в историю поистине огромен. Его труды имели и имеют непреходящее

значение для человечества. Он подвел

итог развитию целого периода в

древнегреческой культуре — с ее начала

вплоть до IV века до н.э. Ему принадлежит

заслуга в систематизации знаний и

выделении ряда научных областей, которые

в последующем стали отпочковываться в

самостоятельные направления. В годы

своего пребывания в Ликее Аристотель

много внимания уделял наряду с собственно

философскими проблемами вопросам

государственного устройства. Под его

руководством были выполнены многие

коллективные труды, в том числе дано

описание 158 государственных устройств.

Его труды имели и имеют непреходящее

значение для человечества. Он подвел

итог развитию целого периода в

древнегреческой культуре — с ее начала

вплоть до IV века до н.э. Ему принадлежит

заслуга в систематизации знаний и

выделении ряда научных областей, которые

в последующем стали отпочковываться в

самостоятельные направления. В годы

своего пребывания в Ликее Аристотель

много внимания уделял наряду с собственно

философскими проблемами вопросам

государственного устройства. Под его

руководством были выполнены многие

коллективные труды, в том числе дано

описание 158 государственных устройств.

По словам Аристотеля, государство само по себе создается не ради того, чтобы жить вообще, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо.

На

мой взгляд, это совершенно верно,

поскольку совершенство гражданина

обусловливается качеством общества,

которому он принадлежит: кто желает

создать совершенных людей, должен

создать совершенных граждан, а кто хочет

создать совершенных граждан, должен

создать совершенное государство. К

сожалению, в настоящее время наше

российское государство далеко от

совершенства.

К

сожалению, в настоящее время наше

российское государство далеко от

совершенства.

Будучи сторонником рабовладельческой системы, Аристотель тесно связывает рабство с вопросом собственности: в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие же — к властвованию. Это общий закон природы — ему подчинены и одушевленные существа. По Аристотелю, кто по природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб.

По моему мнению, это все-таки спорное положение. Не всегда люди могут принадлежать сами себе, так как, живя в обществе, быть свободным от общества нельзя, поэтому подчиненность одних людей другим существует всегда, но это совсем не означает, что они «рабы» по своей природе.

После

Аристотеля его философские идеи в

течение следующего периода античной

философии продолжили разрабатывать

многочисленные его ученики. Параллельно

с аристотелизмом (перипатетической

школой) развертывали свою деятельность

сократическая школа и представители

неоплатонизма. Значительное место в

истории философии этого периода занимали

школы эпикуреизма, стоицизма и скептицизма.

И хотя после распада империи Александра

Македонского Греция была завоевана

Римом, древнегреческая культура, в том

числе философия, стала глубоко проникать

в римскую культуру, «завоевывая»

ее, создавая во многом общую культуру.

Значительное место в

истории философии этого периода занимали

школы эпикуреизма, стоицизма и скептицизма.

И хотя после распада империи Александра

Македонского Греция была завоевана

Римом, древнегреческая культура, в том

числе философия, стала глубоко проникать

в римскую культуру, «завоевывая»

ее, создавая во многом общую культуру.

Список использованной литературы

О нас – Аристотелевское общество

«Общество принимает в качестве своего первого и обязательного принципа не примыкать, как Общество, ни к одной из нескольких Школ или Направлений Мысли, которые до сих пор, к несчастью, разделяют философский мир. Напротив, главное ее стремление и гордость состоит в том, что приверженцы какой-либо или всех школ, а также люди, независимые от всех, могут встречаться и встречаются в качестве ее членов на равных основаниях, с равной свободой выбора. обсуждение, и с равным приветствием высказывать свои взгляды. Общество считает, что никак иначе нельзя достичь цели философских дискуссий и исследований, утверждения философии как единого целого, большего и большего, чем отдельные философы, так же как наука едина, большего и большего, чем отдельные ученые».

«Проспект Исполнительному комитету Аристотелевского общества» (1883)

Шадворт Холлуэй Ходжсон, президент (1880-1894)

учреждение новой студенческой организации для серьезного обсуждения философии. Группа, далекая от собрания профессиональных академических философов, включала в себя британского социалистического активиста, шекспироведа и, что немаловажно, молодого химика — доктора Альфреда Сеньера, чья первоначальная идея заключалась в том, чтобы вместе с некоторыми из его учеников создать философский институт. общество. Было решено, что группа будет собираться раз в две недели по вечерам в понедельник, и в протоколе зафиксирована цель группы достичь размера около 20 членов, число которых должно было «включая женщин».

Заявленной целью Общества было «систематическое изучение философии; 1-й по своему историческому развитию; 2-й, что касается его методов и проблем». Однако с самого начала деятельность Общества была отмечена характерным тоном открытости и инклюзивности, выходящим за рамки академической философии. Как отметил наш 11-й президент Х. Уайлдон Карр:

Как отметил наш 11-й президент Х. Уайлдон Карр:

«Идеалом Аристотелевского общества является изучение философии не как академического предмета, а как истории человеческого мышления. На протяжении всей нашей истории мы никогда не отступали от этого идеала. […] Единственным нашим условием членства является искренний интерес к философии, и мы никогда не требовали от кандидатов каких-либо иных качеств, кроме свидетельства понимания ее проблем».0004

В течение первых четырех лет Общество собиралось по адресу Джон-стрит, 20, в районе Лондона, тогда известном как Адельфи, в районе Вестминстер. Переезд после этого времени в арендованные комнаты в Королевском азиатском обществе на Олбемарл-стрит был вызван несколько драматическим эпизодом в молодой жизни Общества: попыткой государственного переворота со стороны некоторых его членов, вызванной в основном реакцией на властный стиль первого президента Общества. Шадворт Ходжсон, в результате которого Общество потеряло первоначальное место встречи. Общество продолжало собираться в Королевском азиатском обществе до 1920, когда он вернулся в Блумсбери, заняв комнаты на Гауэр-стрит. Он переехал на свое нынешнее место, в здание Сената, в 1995 году.

Общество продолжало собираться в Королевском азиатском обществе до 1920, когда он вернулся в Блумсбери, заняв комнаты на Гауэр-стрит. Он переехал на свое нынешнее место, в здание Сената, в 1995 году.

Именно этот первый президент, Шадворт Ходжсон, впервые руководил публикацией Трудов Аристотелевского общества в 1888 году, к 125-летию которой мы отмечаем отмечаем в этом году. The Proceedings начинался как предварительная публикация рефератов и был задуман как дополнение к договоренности с журналом Ум полностью опубликовать несколько лучших статей с каждой сессии. Однако в 1900 году Разум был переведен в Ассоциацию Разума и больше не мог гарантировать публикацию статей из Общества . Общество решило взять на себя публикацию материалов со своих заседаний самостоятельно в той версии Трудов , с которой мы знакомы сегодня . Это решение чуть не подорвало Общество в финансовом отношении. Президент Шадворт Ходжсон, однако, пришел на помощь, сделав личное пожертвование в размере 50 фунтов стерлингов (сегодня это эквивалентно примерно 5000 фунтов стерлингов), которое было добавлено к более мелким пожертвованиям других членов и членов комитетов Общества. Благодаря щедрости тех основателей и первых членов Общества, The Proceedings сохранился и продолжает оставаться одним из ведущих журналов современной философии.

Благодаря щедрости тех основателей и первых членов Общества, The Proceedings сохранился и продолжает оставаться одним из ведущих журналов современной философии.

История Общества богата именами известных президентов, включая Бертрана Рассела, Г.Э. Мур, А.Н. Уайтхед, К.Д. Броуд, Сьюзэн Стеббинг, Гилберт Райл, А.Дж. Айер, Дж.Л. Остин, Карл Поппер и Р.М. Заяц среди прочих. С момента своего основания Общество предоставляло и продолжает предоставлять гостеприимный форум как для философов, так и для нефилософов, где они могут слушать высококачественные доклады и участвовать в философских дискуссиях. Однако замечание президента Х. Уайлдона Карра, сделанное в 1911, звучит так же верно для Общества сегодня, как и тогда: ценность Общества заключается не только в интересных и наводящих на размышления выступлениях или в престижной публикации The Proceedings, , но в не меньшей степени личное знакомство, обмен идеями в беседе и неформальные беседы в коридорах».

Совместное заседание – Аристотелевское общество

Совместная сессия Аристотелевского общества и Ассоциации разума была учреждена в Лондоне летом 1910 года. Официальный опубликованный отчет о совместной сессии начался в 1918 году и стал Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume . Х. Уайлдон Карр, президент Общества с 1915 по 1918 год, писал, что «цель симпозиума Аристотелевского общества состоит в том, чтобы определенным образом собрать воедино противоположные, расходящиеся и разнообразные ответы на некоторые жизненно важные вопросы философских споров». Хотя за прошедшее столетие произошёл ряд изменений и дополнений, симпозиумный формат Совместной сессии сохранился и по сей день.

Официальный опубликованный отчет о совместной сессии начался в 1918 году и стал Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume . Х. Уайлдон Карр, президент Общества с 1915 по 1918 год, писал, что «цель симпозиума Аристотелевского общества состоит в том, чтобы определенным образом собрать воедино противоположные, расходящиеся и разнообразные ответы на некоторые жизненно важные вопросы философских споров». Хотя за прошедшее столетие произошёл ряд изменений и дополнений, симпозиумный формат Совместной сессии сохранился и по сей день.

Совместная сессия превратилась в крупнейшее собрание философов в Соединенном Королевстве, которое проводится каждое лето в конце учебного года — обычно во вторые выходные июля (с пятницы по воскресенье) — и в различных университетах по всей Великобритании. и в Ирландии. Он имеет солидную репутацию благодаря привлечению престижных британских и зарубежных докладчиков, работающих в различных философских областях. Совместная сессия, открытая новым президентом Mind Association, включает симпозиумы, открытые и последипломные сессии, а также ряд дополнительных конференций.

За последние несколько лет Совместная сессия иногда проводилась одновременно с ежегодными конференциями BSPS и BSET, при этом местные организаторы брали на себя ответственность за организацию всех трех конференций.

Совместная сессия 2023 года пройдет в Биркбек-колледже Лондонского университета.За прошедшие годы Совместная сессия расширилась и теперь включает представленные статьи из всех областей философии. Открытые сессии проходят в субботу и воскресенье во второй половине дня, что позволяет составить обширную и разнообразную программу выступлений. Намерение состоит в том, чтобы разместить весь философский материал, пригодный для изложения, насколько позволяют время и место в программе, а не действовать избирательно.

Сессия последипломного образования проходит в субботу и включает восемь студенческих работ, которые были представлены для слепого рецензирования и отобраны редактором. Образцовые доклады аспирантской сессии могут быть опубликованы в Proceedings of the Aristotelian Society.

Birkbeck College, London University

7–9 июля 2023 г.

University of Birmingham

12–14 июля 2024 г.

Инаугурационная речь и симпозиумы для Совместной сессии публикуются в Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume , который публикуется в цифровом виде и в твердом переплете каждый июнь. Дополнительный том рассылается подписавшимся членам Общества категорий 4 и 5.

Члены других категорий могут приобрести Дополнительный том в твердом переплете в Интернет-магазине. Тома также будут доступны на стойке регистрации во время конференции.

Подписка на Дополнительный том также включает онлайн-доступ через Интернет-библиотеку Wiley (обратите внимание, что разовые покупки тома в твердом переплете не включают членство или онлайн-доступ).

Вскоре

- ICYMI: подкаст теперь доступен здесь! https://t.co/LXYVriVK5O https://t.co/Sin0WrtyHN, 21 ноября

- В следующий понедельник Джесси Мантон выступит с нами на тему «Пренебрежение базовой ставкой на службе модальных знаний».

Все в природе подчинено целевой причине, например, дождь идет для того, чтобы росли растения, а растения существуют для того, чтобы обеспечивать питание животных [4, с. 32–33].

Все в природе подчинено целевой причине, например, дождь идет для того, чтобы росли растения, а растения существуют для того, чтобы обеспечивать питание животных [4, с. 32–33].

Межвузовский сборник научных трудов. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 73–75.

Межвузовский сборник научных трудов. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 73–75.