Аристотель — Метафизика (2006) | История философии, Античная | Книги по философии

Автор Аристотель

Название Метафизика

Перевод с греческого П. Д. Первова и В. В. Розанова

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. — 232 с.

ISBN 5-94242-018-1

Серия ВIВLIОТНЕСA IGNATIANA. Богословие, духовность, наука

PDF 4,7 Мб

Качество: сканированные страницы + текстовый слой

Язык: Русский

См. также Аристотель — Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования (2002)

Предисловие переводчиков

Предлагая вниманию любителей философии перевод «Метафизики» Аристотеля, мы не будем говорить ни о жизни, ни о сочинениях великого греческого мыслителя. То, что могло бы быть сообщено о том и другом в кратком предисловии, каждый может узнать, и с гораздо большею обстоятельностью, в общих курсах истории философии. Скажем здесь только о том, что побудило нас приступить к этому переводу.

Исходя из мыслей о различных сторонах науки и особенной судьбы философских понятий, мы всегда и невольно останавливались на Аристотеле. То, что им изданные воззрения на природу сперва овладели умами Запада и Востока, затем были осуждены и частью осмеяны и, наконец теперь окружены равнодушием, — все это, казалось нам еще не определяет их достоинства.

Естественно, то, что касается предметного содержания науки, которое только возрастает во времени, мы, конечно, не можем ничего искать у Аристотеля, чему могли бы научиться. Эта сторона его творений умерла навсегда и имеет только исторический интерес: неполнота или ошибки есть все, что здесь содержится для нас. Но эта сторона науки не должна заслонять от нас другой, которая содержит объясняющие принципы; и здесь, по всем высказанным ранее основаниям, мы должны чутко прислушиваться к тому, что высказывалось могущественными умами всех времен и народов. Как ни велики и ни точны наши знания с фактической стороны, мы можем иногда менее понимать природу на основании их, нежели сколько понимал ее великий ум прошлого на основании гораздо меньшего числа фактов, но прилагая к ним большую силу и проницательность суждения. Способность образовать понятия, гораздо более тонкие и гибкие, нежели к каким мы имеем силу и которые, однако, необходимы для покрытия всего богатства действительности, есть здесь первое условие превосходства. Эти понятия можно сравнить с усовершенствованными орудиями, которые дают нашему зрению возможность видеть то, что недоступно простому глазу.

Способность образовать понятия, гораздо более тонкие и гибкие, нежели к каким мы имеем силу и которые, однако, необходимы для покрытия всего богатства действительности, есть здесь первое условие превосходства. Эти понятия можно сравнить с усовершенствованными орудиями, которые дают нашему зрению возможность видеть то, что недоступно простому глазу.

По своей силе проникающего внимания и по способности образовывать понятия, которые могли бы покрыть действительность, Аристотель едва ли был когда-нибудь превзойден. И та сторона его творений, на которой отразились эти черты, есть вечная, к которой никогда не перестанут обращаться люди, пока в них живет дух пытливого искания. Всякий раз, когда мы обращались к этим творениям, мы выносили одно странное впечатление: что, чрезвычайно многого не зная, он никогда не ошибался в суждении, в оценке и что как-то не мог этого сделать по самому устройству своих способностей. И когда, внимательно вдумываясь в понятия, им созданные, мы обращались мысленно к задачам, перед которыми стоит наука в наши дни, мы находили только подтверждение этому невольному впечатлению.

Что может более взволновать наше чувство, как не созерцание самого поразительного в самом обыкновенном, соединение неизъяснимого величия в мысли с простым и вульгарным в жизни и поведении. Аристотель был обыкновенный человек, но с двумя особенностями: с наибольшею в истории любознательностью и с наибольшею способностью удовлетворить ее.

СодержаниеВ.В.Бибихин. К переводу «Метафизики» Аристотеля (7)

Аристотель. МЕТАФИЗИКА

Предисловие переводчиков (19)

Книга I (26)

Книга II (77)

Книга III (89)

Книга IV (118)

Книга V (153)

Комментарии (215)

Указатель имен (223)

Для тех, кто хочет читать Аристотеля

Известный популяризатор науки Мортимер Адлер на страницах своей новой книги Аристотель для всех.

Сложные философские идеи простыми словами (Aristotle for everybody. Difficult thought made easy) в очередной раз демонстрирует нам, что истинная философия может быть очень полезна людям в реальной, практической жизни. Вот что он пишет.

Вот что он пишет.

Рекомендую любому, кто хотел бы научиться думать философски, принять Аристотеля как первого учителя. Но вы не должны начать с чтения аристотелевских работ. Труды Аристотеля слишком сложны для начинающих. Даже в лучших переводах многое остается неясным. Переводчики используют множество незнакомых терминов, которые не употребляются нами в повседневной речи. Аристотель вкладывал особый смысл даже в некоторые обычные греческие слова.

Тем не менее некоторые из вас захотят прочитать те части работ Аристотеля, из которых я черпал вдохновение для объяснения его идей. Возможно даже, что среди вас обнаружатся и те, кто читал Аристотеля раньше — если не все трактаты, то хотя бы основные. И у них возникнет желание проверить мои объяснения, сравнив их с аристотелевскими текстами.

Я должен признаться, что упростил все, что было возможно. Я подставлял привычные слова вместо необычных. Я придерживался основного направления мысли Аристотеля о важнейших положениях его учения и ни разу не позволил себе свернуть с главного пути, основанного на усложнениях и нюансах Аристотеля, которые часто вызывали недоумение, а не озарение у его читателей.

Чтобы дать желающим ознакомиться с трудами Аристотеля руководство к его текстам, которые служили мне источниками для написания книги, я составил второе содержание, параллельное содержанию в начале. В нем я изменил все названия глав на оригинальные, аристотелевские, более точно описывающие его учения.

Чтобы вам было понятнее, в скобках приведены названия глав этой книги. Иногда под ними будут размещены краткие описания изложенных доктрин. В каждом случае также добавлен список ссылок на соответствующие части трудов Аристотеля, а в некоторых указывается особая важность определенной цитируемой части.

Часть I. Универсум рассуждений Аристотеля: его категории и классификация (Человек — философское животное)

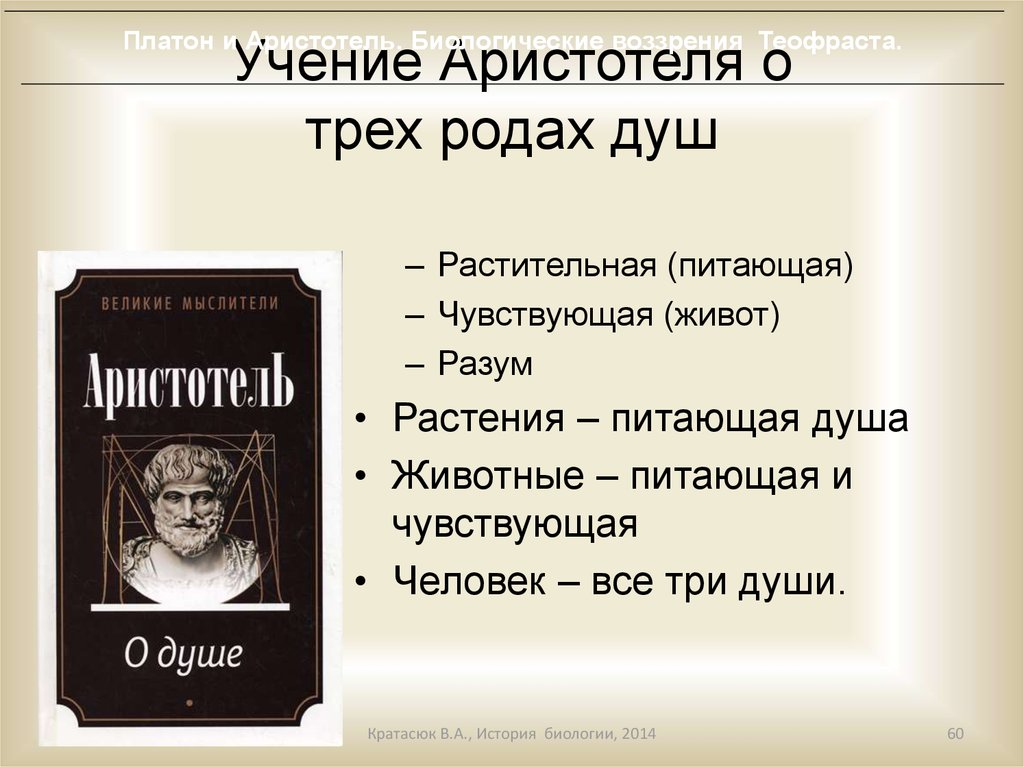

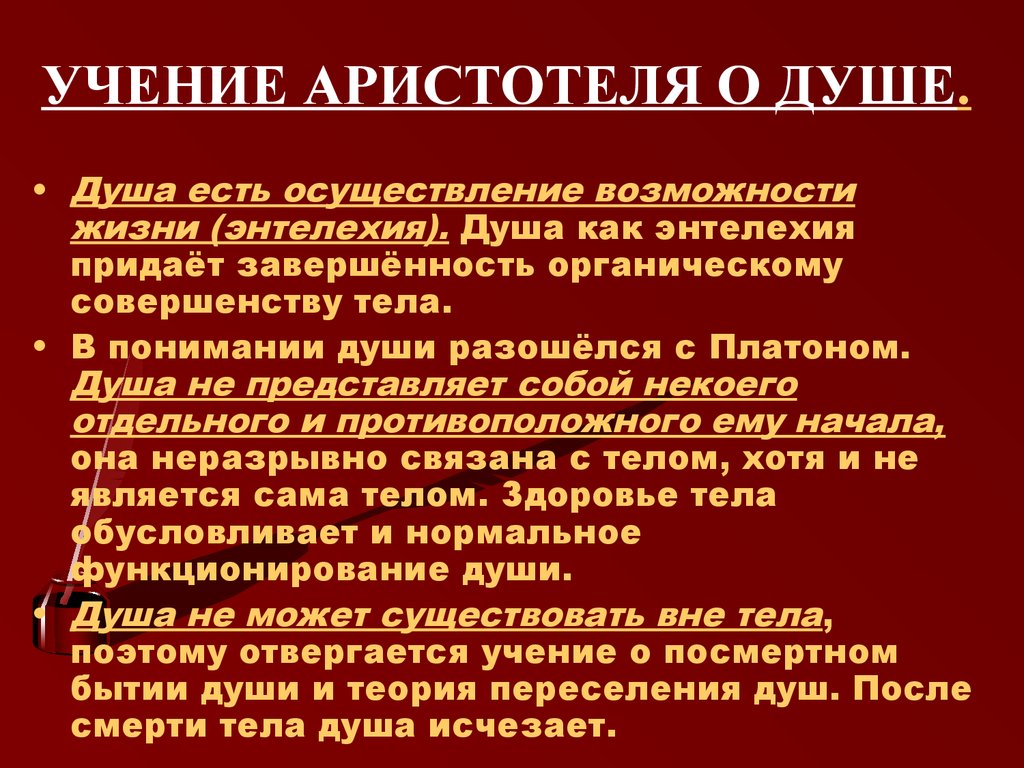

Глава 1. Четырехкратная классификация Аристотеля разумных, материальных субстанций: неорганические объекты, растения, животные, люди (Философские игры)В этой главе рассматриваются критерии, с помощью которых Аристотель проводил различие между живыми и неживыми объектами; в области живых существ — между растениями и животными; в области животного мира — между неразумными животными и рациональными животными, то есть людьми.

- Метафизика, книга I, глава 1.

- О душе, книга I, главы 1, 5; книга II, главы 1-3, 5, 9; книга III, главы 3, 12.

- История животных, книга X, глава 1.

- О возникновении животных, книга I, главы 1-9; книга IV, главы 4-6.

- О частях животных, книга I, главы 4-5.

Здесь также отмечается, что Аристотель осознавал сложности в применении классификации, возникающие из-за существования пограничных случаев, когда объекты располагаются вдоль грани, разделяющей живое и неживое, растения и животных.

- История животных, книга VIII, глава 1.

Вводятся понятия существенных и случайных различий.

- Категории, глава 5.

- Метафизика, книга V, главы 4, 11; книга IX, глава 8.

В этой главе рассматриваются объекты, не существующие в том виде, в котором существуют разумные материальные субстанции (например, математические объекты, вымыслы, мнения, идеи и нематериальные субстанции, такие как бестелесные разумы, являющиеся небесными двигателями, и Бог).

- Метафизика, книга III, главы 5, 6; книга XII, глава 8; книга XIII, главы 1-5.

- О небе, книга II, главы 1, 12.

- О душе, книга III, главы 4-6.

Различие между субстанцией и признаком, то есть между телами и их свойствами.

- Категории, главы 5-7.

- Физика, книга I, глава 2.

- Метафизика, книга VII, главы 4-6.

Вышеизложенное различие связано с тем, что материальные субстанции являются предметами изменения, а их признаки — аспектами, по которым они меняются.

- Физика, книга I, главы 6, 7; книга II, глава 3.

Сущность по отношению к субстанциональной форме.

- Метафизика, книга V, главы 4, 11; книга VII, глава 16; книга VIII, глава 6; книга IX, глава 8.

- О душе, книга II, глава 4.

Иерархия сущностей.

- Метафизика, книга VIII, глава 3.

- О душе, книга II, глава 3.

Описание различных категорий, по которым распределяются случайные признаки субстанций.

- Категории, глава 4.

Некоторые признаки субстанций являются постоянными, то есть свойствами, неотделимыми от сущности каждого вида материальной субстанции.

- Топика, книга V, главы 1-3.

Мнение Аристотеля по отношению к неоднозначности слов.

- Об истолковании, глава 1.

- Топика, книга II, глава 4.

Глава 3. Продуктивное, практическое и теоретическое мышление, или разум (Три измерения человека)

В этой главе приводится краткое описание аристотелевского деления интеллектуальной деятельности, или мышления, на три части: с целью создания вещей, с целью моральных и политических действий и с целью получения знаний как самоцели.

- Этика, книга VI, главы 2, 4.

- О душе, книга Ill, глава 7.

Часть II. Аристотелевская философия природы и искусства (Человек-создатель)

Глава 4. Природа как художник и человек-художник как имитатор природы (Робинзон Крузо Аристотеля)Разница между естественными и искусственными событиями.

- Физика, книга I, главы 7-8; книга II, главы 1-3, 8, 9.

- Поэтика, главы 1-4.

Разница между искусственными и случайными событиями. Физика, книга II, главы 4-6.

- Политика, книга I, глава 11.

Разница между изменениями, вызванными природой, и изменениями, вызванными искусством.

- Метафизика, книга VII, главы 7-9.

Разница между производством материальных вещей человеком и воспроизводством или продолжением рода живых существ в природе.

- О возникновении животных.

- Метафизика, книга VII, глава 7.

Глава 5. Три основных вида случайного изменения: места, качества и количества (Изменение и постоянство)

Различие между существенным изменением и случайным изменением и дифференциация трех различных видов случайного изменения.

- Физика, книга III, глава 1; книга V, главы 1, 2, 5; книга VII, глава 4; книга VIII, глава 7.

Материальные субстанции как постоянные или устойчивые предметы, неизменные на протяжении всех случайных изменений.

- Физика, книга I, главы 6, 7; книга II, главы 1-3.

- Метафизика, книги VII-IX; книга XII, главы 1-5.

Аристотелевское опровержение отрицания изменения Парменида и отрицания постоянства Гераклита.

- Физика, книга I, главы 2-4, 8, 9; книга VI, глава 9.

Различие естественного и насильственного движения.

- Физика, книга IV, главы 1, 8; книга V, глава 6; книга VIII, глава 4.

- О небе, книга I, главы 2, 3, 7, 8.

Особый характер субъекта изменения в возникновении и уничтожении: материя, еще не приобретшая форму, как предмет изменения в существенном изменении.

- Физика, книга I, глава 7; книга II, главы 1-3.

- Метафизика, книга VII, главы 7-9; книга XI, глава 11; книга XII, главы 2, 3.

- Физика, книга II, главы 3-9.

- Метафизика, книга I, главы 5-10; книга V, глава 3; книга VI, главы 2, 3; книга VII, глава 17; книга VIII, главы 2-4; книга IX, глава 8; книга XII, главы 4, 5.

Размышление о конечных причинах в природе и искусстве. Физика, книга II, главы 8, 9.

- О душе, книга II, главы 12, 13.

- О частях животных, книги II-IV.

- О возникновении животных, книга I, главы 4-13.

Роль возможности и действительности как в существенных, так и в случайных изменениях.

- Физика, книга III, главы 1-3.

- Метафизика, книга I, главы 6, 7; книга VII, главы 3, 7-17; книга VIII, главы 4-6; книга XII, главы 2-5.

Роль субстанции как материальной причины и случайной формы как формальной причины в случайном изменении; роль материи, еще не приобретшей форму, как материальной причины и существенной формы, как формальной причины, в существенном изменении.

- Физика, книга I, главы 4-9; книга II, глава 7; книга II, глава 3.

- Метафизика, книга I, главы 6, 7; книга V, глава 8; книга VII, главы 3, 7-17; книга VIII, главы 4-6; книга IX, главы 6-9; книга XII, главы 2-5.

Глава 7. Дальнейшее развитие теории возможности и действительности, материи и формы, особенно по отношению к существенным изменениям, или возникновению и уничтожению (Быть или не быть)

- Физика, книга III, главы 1-3.

- Метафизика, книга VII, главы 6-9; книга IX, главы 1, 3-9; книга XI, главы 9, 11; книга XII, главы 2, 3, 5.

- О возникновении и уничтожении, книга I, главы 1, 3-5; книга II, главы 1, 7, 9.

Глава 8. Аристотелевский анализ интеллектуальных факторов в творческом производстве и классификация искусств (Продуктивные идеи и умения)

Интеллектуальная добродетель искусства.

- Этика, книга VI, глава 4.

Художник как подражатель.

- Поэтика, главы 1-5.

Особенный характер трех сотрудничающих искусств: фермерства, врачевания и преподавания.

- Физика, книга II, главы 1, 2, 8.

Красота хорошо сделанных продуктов.

- Поэтика, глава 7.

Часть III. Моральная и политическая философия Аристотеля (Человек-деятель)

Глава 9. Цель как первый принцип практического мышления и использование средств как начало действий: цель как первое в порядке намерения и последнее в порядке исполнения (Размышление о целях и средствах)

Хорошее как желаемое и желаемое как хорошее.

- Этика, книга I, главы 1, 2.

Различие между целями и средствами как благ, желаемых ради них самих, и благ, желаемых ради чего-то еще.

- Этика, книга I, главы 5, 7, 9.

Конечная цель практического мышления по сравнению с самоочевидными истинами теоретического мышления.

- Вторая аналитика, книга I, глава 2.

Глава 10. Счастье как то, что не оставляет желать ничего лучшего, и, таким образом, как последняя цель, к которой следует стремиться (Жизнь и хорошая жизнь)

Разница между жизнью и хорошей жизнью.

- Политика, книга I, главы 1, 2, 9.

Концепция счастья как хорошей жизни в целом и вместе с различными мнениями людей на этот счет.

- Этика, книга I, главы 4, 5, 7-10; книга X, главы 2, 6-8.

Глава 11. Аристотелевское разделение действительных и кажущихся благ, или блага, которые следует желать, и блага, желаемые на самом деле; различие естественных и приобретенных желаний (Хорошее, лучшее, наилучшее)

- Этика, книга II, глава 6; книга III, главы 4, 5; книга X, глава 5.

- О душе, книга II, главы 2, 3; книга III, главы 3, 7.

- Риторика, книга I, главы 6, 7.

Глава 12. Действительные блага, являющиеся составными частями совокупных благ которые составляют счастье; моральная добродетель как необходимое качество для стремления к счастью (Как стремиться к счастью)

- Этика, книга I, главы 4, 5, 7-10; книга VII, главы 11-14; книга IX, главы 4, 8-11; книга X, главы 1-8.

Глава 13.

Моральная добродетель и удача как два неотъемлемых действующих фактора в стремлении к счастью (Хорошие привычки и удача)

Моральная добродетель и удача как два неотъемлемых действующих фактора в стремлении к счастью (Хорошие привычки и удача)Моральная добродетель в целом и три ее основных аспекта: умеренность, мужество и справедливость.

- Этика, книги II-V.

Удача как необходимое условие для счастья: различие между добродетельным и удачливым человеком.

- Этика, книга I, глава 10; книга VII, глава 13; книга X, глава 8.

- Политика, книга VII, главы 1, 13.

Различие между ограниченными и неограниченными благами: моральная добродетель как результат умеренности по отношению к ограниченным благам.

- Этика, книга VII, глава 14.

- Политика, книга I, главы 8-10; книга VII, глава 1.

Глава 14. Обязанности человека по отношению к счастью других и по отношению к благосостоянию организованного сообщества (Что другие имеют право ожидать от нас)

Человек как общественное и политическое животное.

- Политика, книга I, главы 1, 2.

Семья, племя и государство, или политическое общество, как организованные сообщества.

- Политика, книга I, главы 1, 2.

Справедливость как моральная добродетель, направленная на благо других.

- Этика, книга V, главы 1, 2.

Правосудие и дружба.

- Этика, книга VIII, главы 1, 9.

Виды дружб.

- Этика, книга VIII, главы 2-6.

Глава 15. Роль государства в помощи людям в их стремлении к счастью (Что мы имеем право ожидать от других и от государства)

Хорошее государство, способствующее к стремлению к счастью своих граждан.

- Политика, книга I, глава 2; книга II, глава 6; книга III, главы 9, 10; книга VII, главы 1-3, 13, 14.

Теория о формах правления и о критериях для суждения об их благости или негодности.

- Политика, книга I, главы 1, 5, 12, 13; книга III, главы 6, 7, 11, 15, 16; книга V, главы 2, 3, 8, 12; книга VI, глава 4; книга VII, главы 2, 14.

О рабстве.

- Политика, книга I, главы 4-7, 13.

Отличия естественной справедливости от юридической.

- Этика, книга V, глава 7.

О роли женщины в семье и государстве.

- Политика, книга I, глава 13.

Часть IV. Психология, логика и теория познания Аристотеля (Человек-мыслитель)

Глава 16. Чувства и интеллект: восприятие, память, воображение и понятийное мышление (Что приходит на ум и что из него выходит)

Язык по отношению к мысли.

- Категории, глава 1.

- Об истолковании, главы 1, 2.

О внешних чувствах и их отличии от внутренних чувств: здравый смысл, память и воображение.

- О душе, книга II, главы 5-12; книга III, главы 1-3.

О чувственном восприятии.

- История животных, книга IV, глава 8.

Различие между простыми ощущениями и опытом восприятия.

- Метафизика, книга I, глава 1.

Учение о том, что ощущения и идеи, взятые сами по себе, или в изоляции, не являются ни истинными, ни ложными.

- Категории, глава 4.

- Об истолковании, глава 1.

- О душе, книга II, глава 6; книга III, главы 3, 6.

- Метафизика, книга IV, глава 5; книга V, глава 29.

Теория о представлениях как о формах, которые интеллект извлекает из опыта.

- О душе, книга III, главы 4, 7, 8.

- Метафизика, книга XIII, главы 2, 3.

Глава 17. Непосредственный вывод и силлогистические размышления (Немного о логике)

Закон противоречия как онтологический принцип и как правило размышлений.

- Об истолковании, глава 6.

- Первая аналитика, книга II, глава 17.

- Вторая аналитика, книга I, глава 11.

- Метафизика, книга IV, главы 3-8; книга IX, главы 5, 6.

Квадрат логических противопоставлений: противоречия, противоположности и субконтрарности.

- Об истолковании, главы 6, 10.

- Категории, глава 10.

- Первая аналитика, книга I, глава 2.

Непосредственный вывод на основании квадрата логических противопоставлений.

- Об истолковании, главы 7-10.

- Первая аналитика, книга I, главы 2, 3; книга II, главы 8-10, 22.

Правила силлогизма.

- Первая аналитика, книга I.

- Вторая аналитика, книга I, глава 12.

Различие между логической обоснованностью и фактической истиной.

- Первая аналитика, книга II, главы 2-4.

- Вторая аналитика, книга I, глава 12.

Энтимема в риторической аргументации.

- Первая аналитика, книга II, глава 27.

- Риторика, книга II, главы 20, 22.

Глава 18. Теоретическая и практическая истина (Говоря и думая правду)

Определение истины.

- Метафизика, книга IV, глава 7.

- Категории, глава 5.

Истинность аксиом или первые принципы: самоочевидные истины.

- Вторая аналитика, книга I, главы 3, 5, 10, 12.

Утверждения, не являющиеся ни истинными, ни ложными.

- Об истолковании, глава 2.

Разница между истиной действительных и нормативных утверждений: «есть» и «должен».

- Этика, книга VI, глава 2.

Уверенность или вероятность, с которыми утверждаются либо отрицаются предположения.

- Об истолковании, глава 9.

- Первая аналитика, книга I, глава 13; книга II, глава 25.

- Вторая аналитика, книга I, главы 2, 6, 8, 30, 33.

- Метафизика, книга IV, главы 4-6; книга VI, глава 1; книга IX, главы 6, 7.

Глава 19. Теория познания и различие между знанием и правильным мнением (Вне разумных сомнений)

- Категории, глава 5.

- Первая аналитика, книга I, глава 13.

- Вторая аналитика, книга I, главы 2, 4-8, 30, 33.

- Топика, книга I, глава 2.

- Риторика, книга II, глава 25.

- Метафизика, книга IV, глава 4; книга VI, глава 2; книга VII, глава 15; книга IX, глава 10; книга XI, главы 6, 8.

Часть V. Космология и теология Аристотеля (Сложные философские вопросы)

Глава 20. Действительная и потенциальная бесконечность (Бесконечность)

Критика теории атомистов.

- Физика, книга I, глава 2.

- О небе, книга III, глава 4; книга IV, глава 2.

Учение Аристотеля о бесконечной делимости непрерывных величин и материи.

- Физика, книга III, главы 1, 6, 7; книга V, глава 3; книга VI, главы 1, 2.

- Метафизика, книга III, глава 4; книга V, глава 13.

Отрицание Аристотелем фактически бесконечных множеств; утверждение потенциально бесконечного добавления или деления.

- Физика, книга III, главы 4-8.

- Метафизика, книга XI, глава 10.

Глава 21. Вечность мира и вечность движения или изменения (Вечность)

Восприятие времени как меры движения.

- Физика, книга IV, главы 10-14.

Аргументация Аристотеля о бесконечности времени и о непрерывности движения или изменения.

- Физика, книга VII, главы 1, 2; книга VIII, главы 1-6, 8.

Теория Аристотеля о влиянии движения небесных тел на движения и изменения на земле.

- О небе, книга I, главы 2, 9-12; книга II, глава 3.

- О возникновении и уничтожении, книга II, главы 10, 11.

Концепция Аристотеля о неизменности, или вечности, Бога: о неподвластности времени вечного или неизменного.

- Метафизика, книга XII, главы 6, 7, 9.

Глава 22. Нематериальность человеческого интеллекта: понятийное мышление как отделение формы от материи (Нематериальность разума)

- Вторая аналитика, книга I, Глава 3.

- О душе, книга III, главы 4, 5, 7, 8.

- Метафизика, книга XIII, главы 2, 3.

Глава 23 Перводвигатель: божественные существа как чистая действительность (Бог)

О разумных существах как о небесных двигателях.

- О небе, книга II, главы 1, 12.

- Метафизика, книга XII, глава 8.

Аргументы Аристотеля в отношении существования пер- водвигателя, который вызывает движение небесных тел, в виде конечной, а не действующей причины.

- Физика, книга VIII, главы 1-6.

- Метафизика, книга XII, главы 6-9.

- философия

- Назад

- Вперед

- личностный рост

- менеджмент

- бизнес

- инновации

- взаимоотношения

- маркетинг

- организация личной работы

- тип личности

- развитие бизнеса

- продажи

- бренд

- креативность

Избранные произведения Аристотеля «Метафизика: книги от альфа до эпсилон. Сводка и анализ»

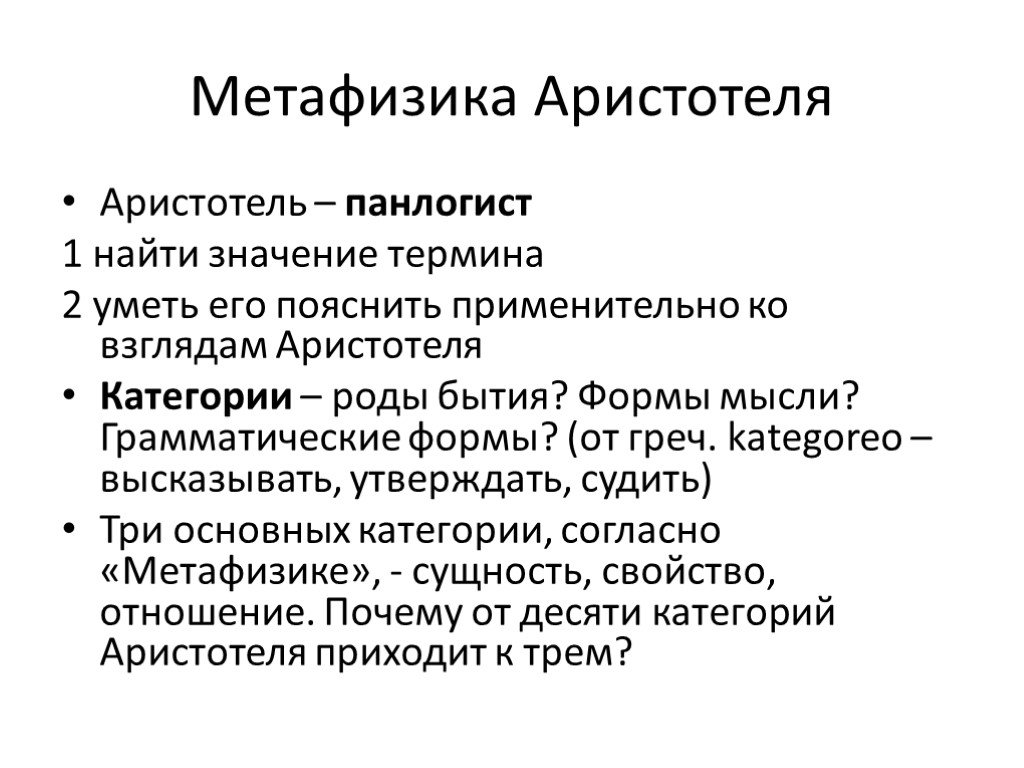

« Метафизика Аристотеля» состоит из четырнадцати книг, которые обычно называются в честь первых тринадцати букв греческого алфавита. Книги по порядку: Альфа, Альфа Меньшая, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Зета, Эта, Тета, Йота, Каппа, Лямбда, Мю и Ню. Хотя все четырнадцать книг посвящены некоторым общим темам, многие из них не зависят от всех остальных. Ученые считают, что «Метафизика » на самом деле является компиляцией ряда сочинений Аристотеля, которые более поздние редакторы сгруппировали вместе. Часть материала курса «Метафизика » повторяет материал курса «Физика «.

Книги по порядку: Альфа, Альфа Меньшая, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Зета, Эта, Тета, Йота, Каппа, Лямбда, Мю и Ню. Хотя все четырнадцать книг посвящены некоторым общим темам, многие из них не зависят от всех остальных. Ученые считают, что «Метафизика » на самом деле является компиляцией ряда сочинений Аристотеля, которые более поздние редакторы сгруппировали вместе. Часть материала курса «Метафизика » повторяет материал курса «Физика «.

Резюме

Знание состоит из частных истин, которые мы узнаём на опыте, и общих истин искусства и науки. Мудрость состоит в понимании самых общих истин из всех, которые являются основными принципами и причинами, управляющими всем. Философия обеспечивает глубочайшее понимание мира и божественного, преследуя чувство удивления, которое мы испытываем по отношению к реальности.

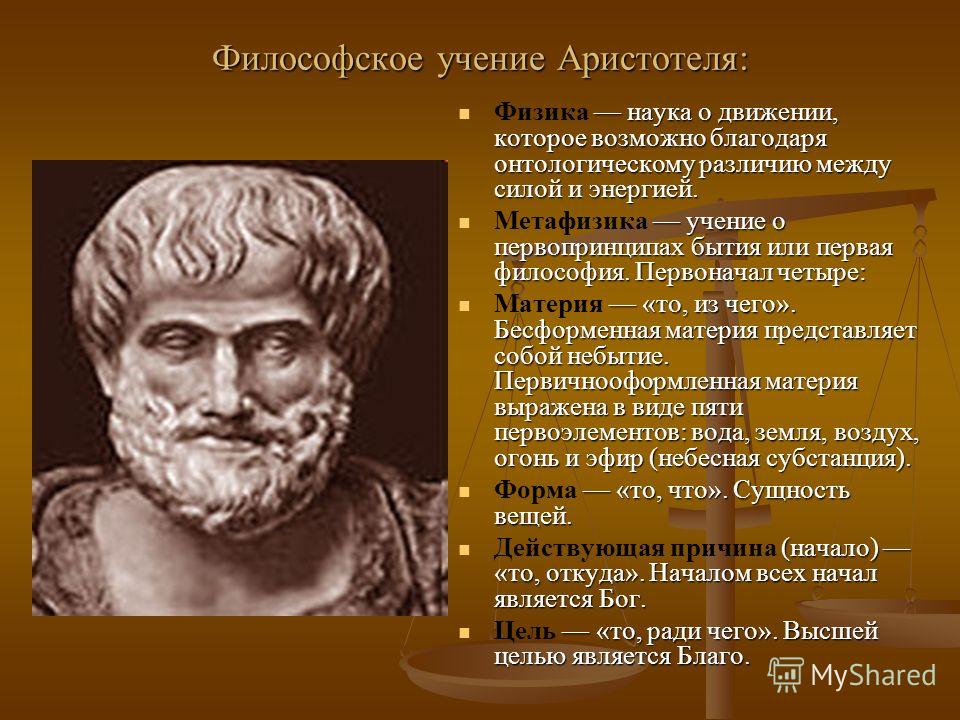

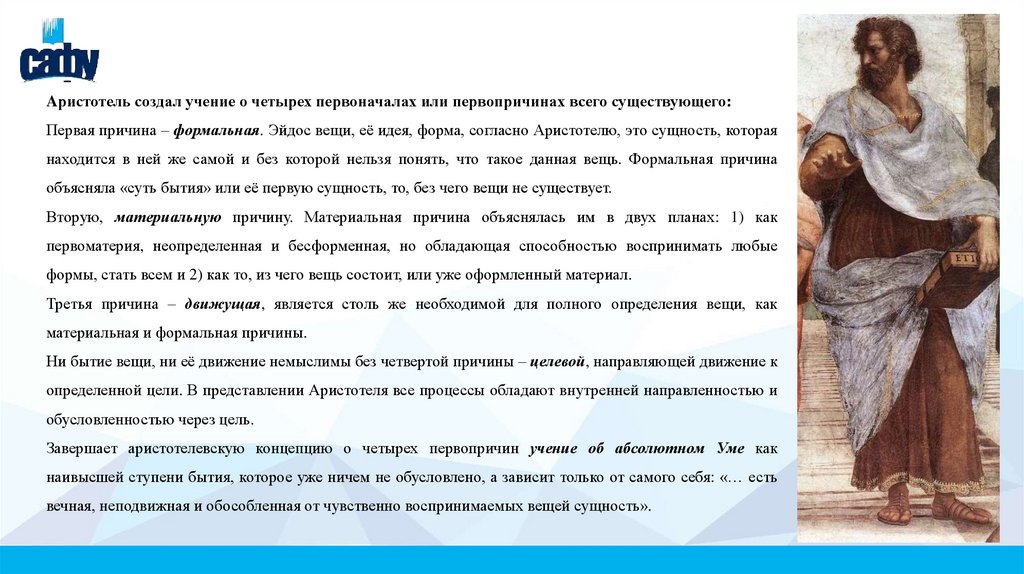

Существует четыре вида причин или, скорее, видов объяснений того, как существуют вещи: (1) материальная причина, объясняющая, из чего сделана вещь; (2) формальная причина, которая объясняет форму, которую принимает вещь; (3) действующая причина, которая объясняет процесс, посредством которого она возникла; и (4) конечная причина, которая объясняет цель или цель, которой она служит. Объяснения более ранних философов соответствовали этим четырем причинам, но не так последовательно и систематически, как формулировка Аристотеля. Аристотель признает, что платоновская теория форм четко описывает формальную причину, но не может доказать существование форм и объяснить, как объекты в физическом мире участвуют в формах.

Объяснения более ранних философов соответствовали этим четырем причинам, но не так последовательно и систематически, как формулировка Аристотеля. Аристотель признает, что платоновская теория форм четко описывает формальную причину, но не может доказать существование форм и объяснить, как объекты в физическом мире участвуют в формах.

Книга Альфа Меньшая затрагивает некоторые вопросы метода. Хотя у всех нас есть естественная склонность к философскому мышлению, хорошо философствовать очень трудно. Конкретный метод обучения зависит от изучаемого предмета и склонностей учащихся. Важно иметь четкое представление о методе, прежде чем приступать к нему, каким бы он ни был. Лучший метод — математический, но этот метод не подходит для предметов, объекты изучения которых подвержены изменениям, как в естественных науках. Большинство рассуждений включает в себя причинно-следственные связи, когда мы исследуем явление, изучая его причины, а затем причину этих причин и так далее. Этот метод был бы неприменим, если бы существовали бесконечно длинные причинные цепи, но все причинные цепи конечны, а это означает, что у каждой цепи должна быть беспричинная первопричина.

Книга Бета состоит из пятнадцати метафизических головоломок о природе первых принципов, субстанции и других фундаментальных понятий. В каждом случае Аристотель представляет тезис и противоречащий ему антитезис, оба из которых можно рассматривать как ответы на загадку. Сам Аристотель не дает ответов на эти загадки, а скорее берет их как примеры крайних позиций, между которыми он попытается посредничать в остальной части «Метафизики ».

Книга Гамма утверждает, что философия, особенно метафизика, есть учение о бытии qua существо. То есть, в то время как другие науки исследуют ограниченные аспекты бытия, метафизика исследует само бытие. Изучение бытия qua бытия сводится к поиску первоначал и причин. Само бытие прежде всего отождествляется с идеей субстанции, но также и с единством, множественностью и множеством других понятий.

Философия также занимается логикой и принципами доказательства, которые являются в высшей степени общими и, следовательно, связаны с самим бытием. Наиболее фундаментальным принципом является принцип непротиворечия: ничто не может быть одновременно чем-то и не быть тем же самым чем-то. Аристотель защищает этот принцип, утверждая, что ему невозможно последовательно противоречить. С принципом непротиворечия связан принцип исключенного третьего, утверждающий, что между двумя противоречащими позициями нет среднего положения. То есть вещь либо х или не х , и третьего варианта нет. Книга Гамма завершается критикой нескольких общих утверждений более ранних философов: все истинно, все ложно, все покоится и все находится в движении.

Наиболее фундаментальным принципом является принцип непротиворечия: ничто не может быть одновременно чем-то и не быть тем же самым чем-то. Аристотель защищает этот принцип, утверждая, что ему невозможно последовательно противоречить. С принципом непротиворечия связан принцип исключенного третьего, утверждающий, что между двумя противоречащими позициями нет среднего положения. То есть вещь либо х или не х , и третьего варианта нет. Книга Гамма завершается критикой нескольких общих утверждений более ранних философов: все истинно, все ложно, все покоится и все находится в движении.

Книга Дельта состоит из определений около сорока терминов, некоторые из которых занимают видное место в остальной части Метафизики, , такие как принцип, причина, природа, бытие и субстанция. Определения точно указывают, как Аристотель использует эти термины, и часто проводят различие между различными вариантами использования или категориями терминов.

Книга Эпсилон начинается с разграничения философии и науки не только на основании ее общности, но и потому, что философия, в отличие от науки, берет себя в качестве предмета исследования. Науки можно разделить на практические, продуктивные и теоретические. Теоретические науки можно далее разделить на физику, математику и теологию, или первую философию, изучающую первоначала и причины.

Науки можно разделить на практические, продуктивные и теоретические. Теоретические науки можно далее разделить на физику, математику и теологию, или первую философию, изучающую первоначала и причины.

Мы можем рассматривать бытие четырьмя различными способами: случайное бытие, бытие как истина, категория бытия и бытие в действительности и возможности. Аристотель рассматривает первые два в книге «Эпсилон» и исследует категорию бытия, или субстанции, в книгах «Зета» и «Эта», а бытие в действительности и потенциальности — в книге «Тета». Случайное бытие охватывает виды свойств, которые не являются существенными для описываемой вещи. Например, если человек музыкален, его музыкальность случайна, поскольку музыкальность не определяет его как человека, и он все равно оставался бы человеком, даже если бы не был музыкален. Случайное бытие должно иметь своего рода случайную причинность, которую мы могли бы связать со случайностью. То есть нет необходимой причины, по которой музыкальный человек является музыкальным, а просто случайно получается, что он музыкален. Бытие как истина охватывает суждения о том, что данное суждение истинно. Такого рода суждения включают умственные действия, поэтому бытие как истина есть аффект ума, а не вид бытия в мире. Поскольку случайное бытие случайно, а бытие как истина только ментально, они выходят за рамки философии, которая имеет дело с более фундаментальными видами бытия.

Бытие как истина охватывает суждения о том, что данное суждение истинно. Такого рода суждения включают умственные действия, поэтому бытие как истина есть аффект ума, а не вид бытия в мире. Поскольку случайное бытие случайно, а бытие как истина только ментально, они выходят за рамки философии, которая имеет дело с более фундаментальными видами бытия.

Анализ

В первых пяти книгах Метафизика много скачков, и то, что в конечном итоге получается, представляет собой мешанину подготовки к исследованию вещества, которое следует в книгах Зета и Эта. Сам Аристотель никогда не использует слово метафизика для описания своего предприятия (это слово было придумано более поздним редактором и буквально означает не что иное, как книги «после физики»), и маловероятно, что он организовал различные книги Метафизика для объединения. Поэтому нас не должно удивлять, если мы обнаружим, например, ряд нерешенных головоломок в книге «Бета», лишь некоторые из которых рассматриваются позже в « Метафизике», , или набор определений в книге «Дельта», лишь некоторые из которых используются. позже в Метафизика. В некоторых моментах Аристотель, кажется, утверждает, что его основной интерес — это «первые принципы», в других — кажется, что его фундаментально интересует логика, а в одном месте он приравнивает метафизику к теологии. Однако все шесть книг были посвящены поиску наилучшего подхода к действительно фундаментальным вопросам философии. Без этих предварительных попыток не была бы должным образом подготовлена почва для дальнейшего исследования вещества.

позже в Метафизика. В некоторых моментах Аристотель, кажется, утверждает, что его основной интерес — это «первые принципы», в других — кажется, что его фундаментально интересует логика, а в одном месте он приравнивает метафизику к теологии. Однако все шесть книг были посвящены поиску наилучшего подхода к действительно фундаментальным вопросам философии. Без этих предварительных попыток не была бы должным образом подготовлена почва для дальнейшего исследования вещества.

Метафизика уникальна не тем, что изучает бытие — в конце концов, почти каждая область исследования интересуется существующими вещами, — а тем, что она изучает бытие qua бытие. Слово qua — это латинский термин, часто используемый философами, и он означает что-то вроде «в качестве». Например, есть много разных способов, которыми мы могли бы изучать людей. Биологи изучают людей в их качестве живых организмов, психологи изучают людей в их качестве существ с разумом и сознанием, а антропологи изучают людей в их качестве социальных существ. Метафизик, напротив, будет изучать людей в их качестве существующих существ. То есть метафизику интересуют не столько различные факты о существующих сущностях, сколько тот факт, что эти сущности вообще существуют. Что же, спрашивает метафизика, характеризует само бытие? Аристотель говорит, что это исследование есть поиск первых принципов и причин. То есть метафизика исследует причину того, что вообще должно быть бытие, тогда как другие науки изучают причины различных проявлений бытия.

Метафизик, напротив, будет изучать людей в их качестве существующих существ. То есть метафизику интересуют не столько различные факты о существующих сущностях, сколько тот факт, что эти сущности вообще существуют. Что же, спрашивает метафизика, характеризует само бытие? Аристотель говорит, что это исследование есть поиск первых принципов и причин. То есть метафизика исследует причину того, что вообще должно быть бытие, тогда как другие науки изучают причины различных проявлений бытия.

Reddit — Погрузитесь во что угодно

Книга метафизики Аристотеля Α — примечания

Пролог и определение терминов

Подобно Сократу в «Федре» Платона, я хотел бы начать эту работу с определения важных терминов . В современном английском языке слово «мудрость» имеет множество коннотаций, которые для понимания Аристотеля совершенно бесполезны. Вместо этого, чтобы (i) придерживаться концепции, выдвинутой Аристотелем, и (ii) придать этой концепции мистическую привлекательность, я буду использовать слово «софия». Я условно припишу ему значение «высший уровень знаний».

Я условно припишу ему значение «высший уровень знаний».

Теперь для «techne» я использую английское слово «art» и придаю ему предварительное значение «принципиальный набор навыков», а для «episteme» я использую слово «science», как в «принципиальном система понимания». Для «aitiai» я буду придерживаться популярных «причин», хотя понимаю их как «объяснения». близнец «Политики». Там, где «Политика» имеет дело с политической жизнью, «Метафизика» будет иметь дело с созерцательной жизнью, как мы находим ее в 10-й книге «Этики».

Глава 1 — София как высший уровень знания

(a) Общее введение Мы, люди, имеем естественную склонность к обучению. Через наши чувства (например, зрение, слух и т. д.) мы собираем воспоминания. Собирая воспоминания о том, что мы делали (например, катались на велосипеде), мы приобретаем опыт. Мы становимся лучше в этом. По мере роста нашего опыта в конкретной деятельности мы начинаем придерживаться разных понятий (например, мне трудно тормозить после дождя). Из этих понятий мы затем делаем универсальные выводы (например, трудно тормозить на мокрой поверхности). мы развиваем глубокое понимание этой деятельности, мы усваиваем ее как искусство.

Из этих понятий мы затем делаем универсальные выводы (например, трудно тормозить на мокрой поверхности). мы развиваем глубокое понимание этой деятельности, мы усваиваем ее как искусство.

Так вот, простого изучения универсалий какой-либо деятельности, т. е. лежащей в ее основе теории, недостаточно, чтобы изучить ее должным образом. Для этого нам абсолютно необходим практический опыт. И наоборот, просто приобретение опыта в выполнении чего-либо поможет нам лучше воспроизвести эту деятельность, но не научит нас ее внутренней работе. Таким образом, приобретение опыта в какой-либо деятельности и изучение теории, лежащей в ее основе, являются важными составляющими становления ее квалифицированным ремесленником.

напр. «Я не могу научиться кататься на велосипеде, просматривая видео на Youtube. Однако изучение способов поддержания правильной формы при езде на велосипеде предотвратит травмы в будущем».

(b) Начиная от самого дальнего к ближайшему, Лестница софии Аристотеля это (i) ощущение, (ii) память, (iii) опыт, (iv) продуктивные искусства и науки, (v) теоретические искусства и наук. София, как ее называет Аристотель, представляет собой высший уровень знания и имеет дело с определенными причинами и принципами.

София, как ее называет Аристотель, представляет собой высший уровень знания и имеет дело с определенными причинами и принципами.

Глава 2. Качества высшей науки Какая же тогда высшая наука, наука, стремящаяся к софии? Аристотель излагает ряд понятий, чтобы помочь нам разобраться в этом вопросе: (i) это наука, которой занимаются сами по себе, а не как средство для чего-то еще. Таким образом, (ii) это не продуктивная наука, т. е. она не занимается жизненными потребностями. Вместо этого (iii) он ищет наиболее универсальное и, следовательно, наиболее абстрактное и далекое от чувств знание. Другими словами, он исследует первые принципы *(как что-то делается)* и причины *(почему это делается)*. Следовательно, если она пытается дать нам правильные ответы на эти изначальные вопросы *(о том, как и почему что-то делается)*, (iv) она является высшей и наиболее авторитетной из наук.

Глава 3. Аристотелевский эталон измерения высокой науки Аристотель объявляет о своем намерении использовать свое учение о четырех причинах в качестве эталона, которым он будет измерять уровень науки своих предшественников. Затем он намеревается предоставить краткий исторический отчет о мыслителях, которых он считает важными. (а) учение о четырех причинах Аристотель утверждает, что для того, чтобы по-настоящему знать что-то, мы должны быть в состоянии дать 4 типа объяснения этого. Их мы обычно знаем как 4 причины:

Затем он намеревается предоставить краткий исторический отчет о мыслителях, которых он считает важными. (а) учение о четырех причинах Аристотель утверждает, что для того, чтобы по-настоящему знать что-то, мы должны быть в состоянии дать 4 типа объяснения этого. Их мы обычно знаем как 4 причины:

(1) материальная причина – Из чего что-то сделано – напр. этот стол сделан из дерева

(2) действующая причина – Как он появился – напр. плотник сделал это

(3) формальная причина – Структура его формы и становления – т.е. план дизайна стола

(4) конечная причина – функция, которую он выполняет – т.е. это обеденный стол

(b) Исторический отчет Здесь Аристотель начинает рассуждать о предшествующих мыслителях, которые искали объяснения самым абстрактным и универсальным вещам. В оставшейся части этой главы он исследует случаи мыслителей, которые остановились только на материальной причине. Интересно отметить, что эти мыслители придерживались элементарного предшественника закона сохранения энергии.

Глава 4 — намеки на действующую причину Аристотель исследует случаи мыслителей, которые рассматривали как материальную, так и действующую причину (Анаксагор, Эмпедокл и др.). Заметим, что они имели дело в основном с телесными элементами, такими как земля, вода, огонь, воздух. Они также ввели такие понятия, как разум, любовь, дружба и раздор, чтобы относиться к действующей причине, но только косвенно, а не систематически.

Глава 5 — (а) математика важнее материи Пифагорейцы развили идею о том, что вся вселенная возникла из монады(1) и устроена в музыкальной гамме. Таким образом, все вещи состояли из чисел и основывались на математике. Они ввели 10 принципов в виде пар оппозиций: (i) предельное и неограниченное, (ii) нечетное и четное, (iii) одно и много, (iv) правое и левое, (v) мужское и женское, (vi) покоящиеся и движущиеся, (vii) прямые и изогнутые, (viii) свет и тьма, (ix) добро и зло, (x) квадратные и продолговатые. (b) монизм Элеаты во главе с Парменидом рассматривают всю вселенную как единое целое, единое. Они проклинают человеческое восприятие как ошибочное за то, что оно воспринимается как совокупность множества различных вещей.

Они проклинают человеческое восприятие как ошибочное за то, что оно воспринимается как совокупность множества различных вещей.

Глава 6 — мир форм Платон опирался на своих предшественников и выдвинул более сложную систему. Под влиянием мысли Гераклита он считал воспринимаемый мир, то есть все вещи, которые могут быть восприняты органами чувств, постоянно меняющимися, находящимися в постоянном движении и непостижимыми для человека. Как бы то ни было, он тоже был учеником Сократа. Он изучил диалектику как метод постигать вещи умом, определять их, приобретать фиксированное знание о них.

В качестве следующего шага Платон поставил разум выше материи. Он задумал духовный мир, параллельный и превосходящий материальный мир. В этом мире все вещи существуют как мыслительные формы, идеи и фиксированы, что дает людям возможность познавать их. Он постулировал, что все формы идей произошли от идеи высшего блага и, в свою очередь, что все материальные вещи возникли, участвуя в своих соответствующих формах идей. В системе Платона математика рассматривалась как промежуточное звено между двумя мирами.

В системе Платона математика рассматривалась как промежуточное звено между двумя мирами.

Глава 7 – критический отчет До сих пор Аристотель в основном описывал своих предшественников и лишь мимоходом критиковал их. Здесь он транслирует свое намерение дать более тщательную оценку мысли предыдущих мыслителей.

Глава 8. Критика естествоиспытателей и пифагорейцев

(а) естествоиспытатели Они сосредотачиваются только на телесных элементах и чувственно воспринимаемой природе, почти никогда не на чем-либо бестелесном. Их мышление ограничивается рассуждениями о порождении, разрушении и движении. (b) Пифагорейцы Подобно естествоиспытателям, пифагорейцы сосредотачиваются только на чувственно воспринимаемом мире. Тем не менее их применение математики открывает дверь к рассмотрению более высоких сфер реальности.

Глава 9. Критика Платона и платонизма

(а) противостояние Платону Перед лицом платоновской теории мира форм Аристотель связывает воедино длинную последовательность строк опровергающих аргументов, которые демонстрируют, что : (i) все попытки систематизировать теорию до сих пор терпят неудачу, (ii) сами формы не дают никакого научного знания, (iii) попытки охарактеризовать формы как образец, субстанцию, числа и т.