АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. М. Филитов

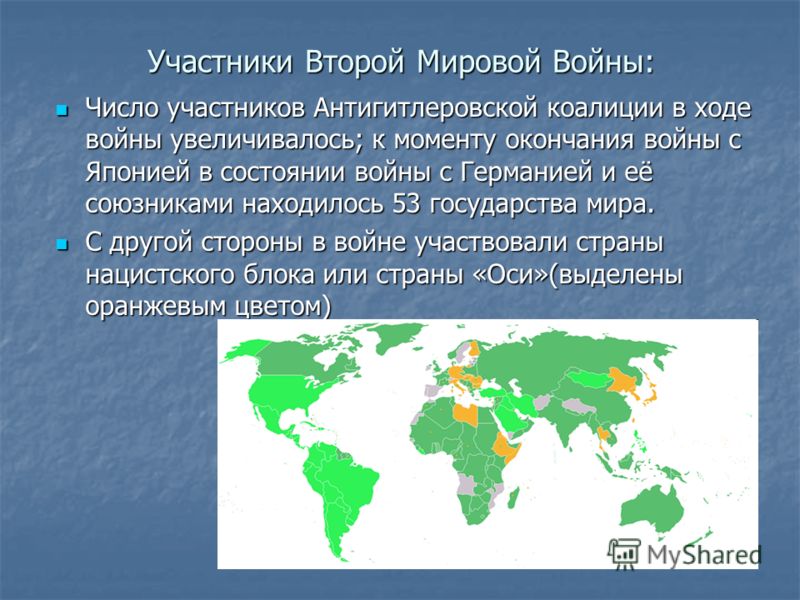

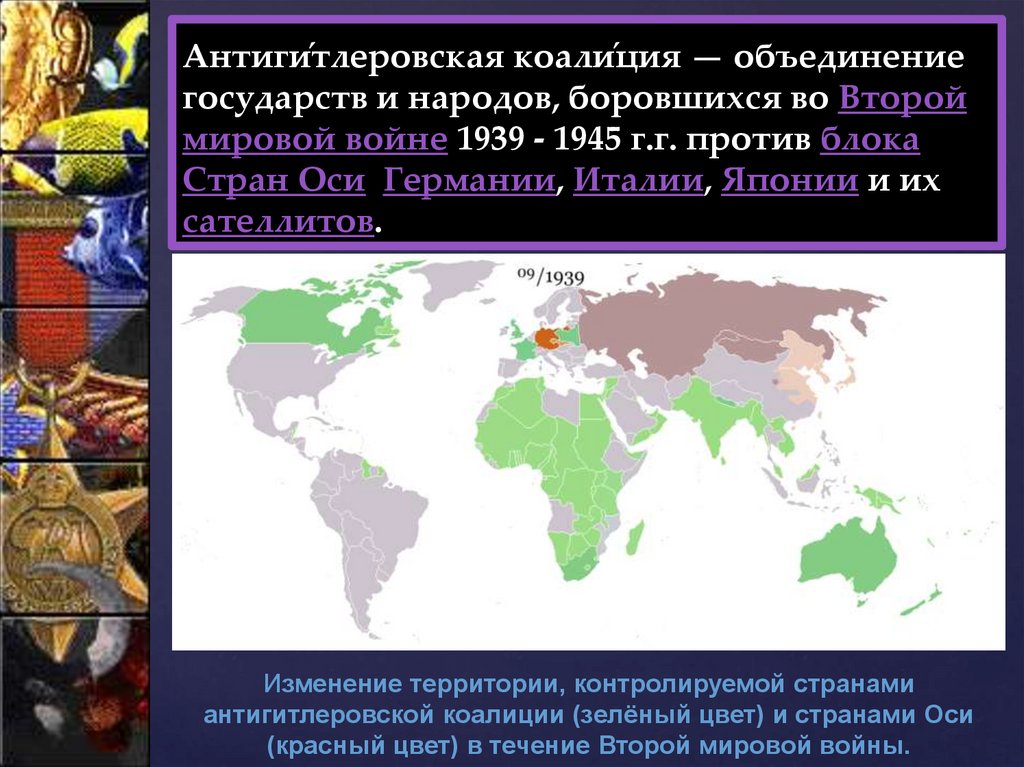

АНТИГИ́ТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИ́ЦИЯ, военно-политич. союз государств и народов, боровшихся в годы Второй мировой войны против блока государств-агрессоров – Германии, Италии, Японии и их сателлитов. К сент. 1945 в А. к. входило 56 государств, получивших в 1942 назв. Объединённые Нации и в 1945 ставших основателями Организации Объединённых Наций (ООН). Ведущую роль в А. к. играла «большая тройка» – СССР, США и Великобритания.

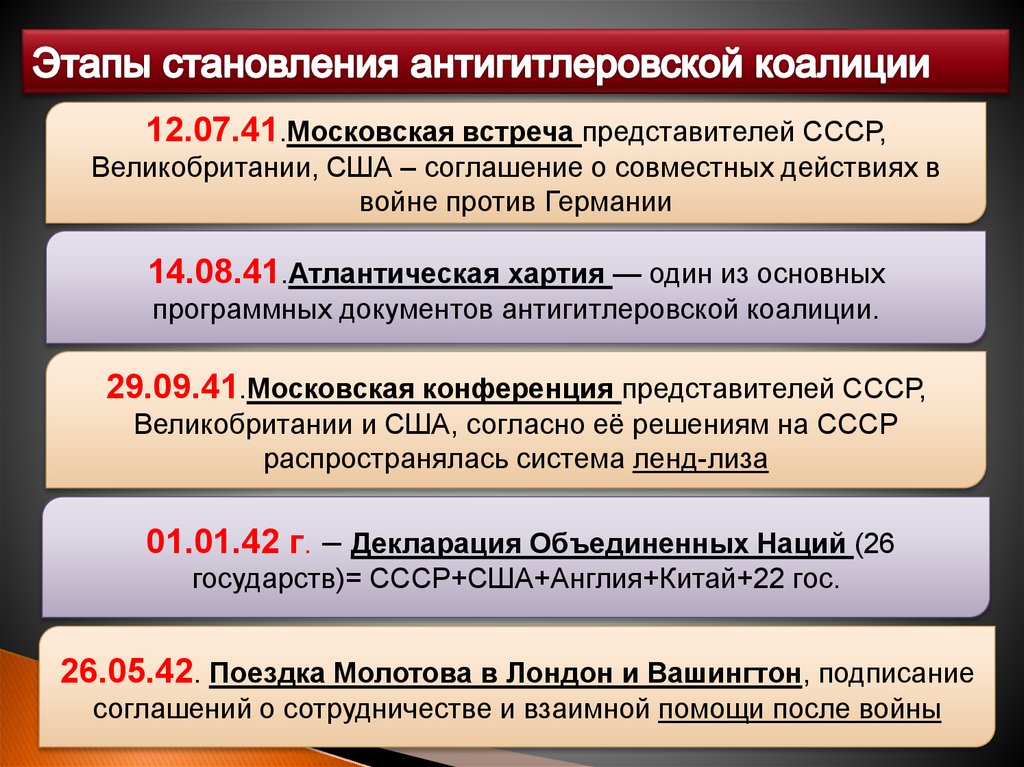

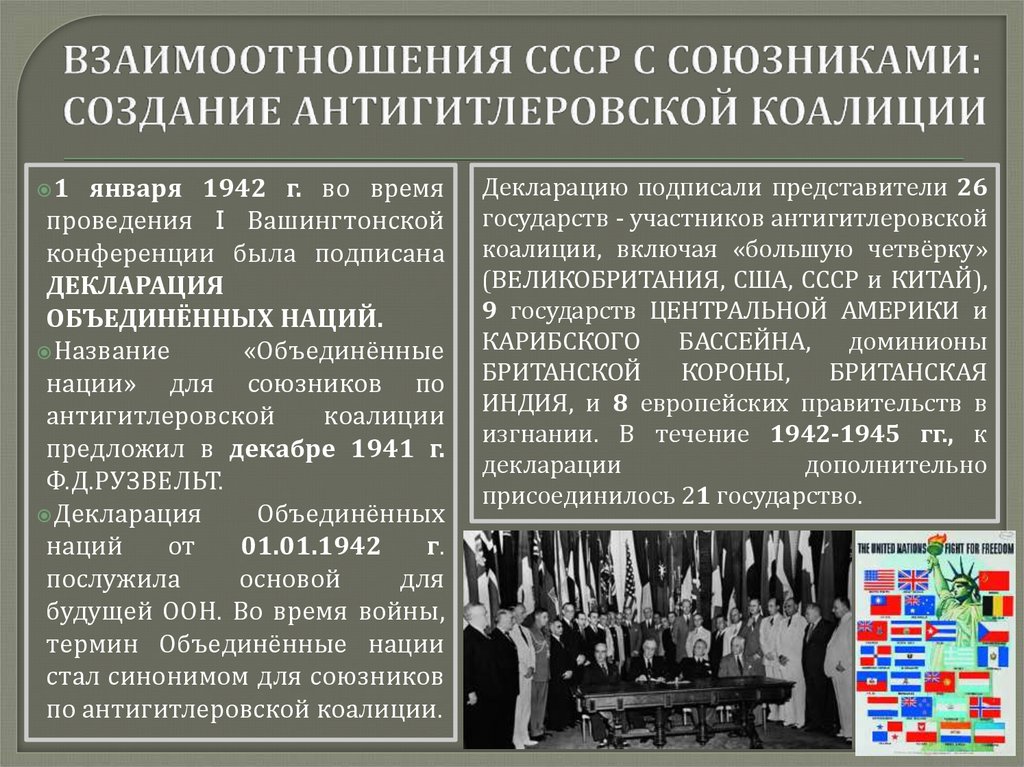

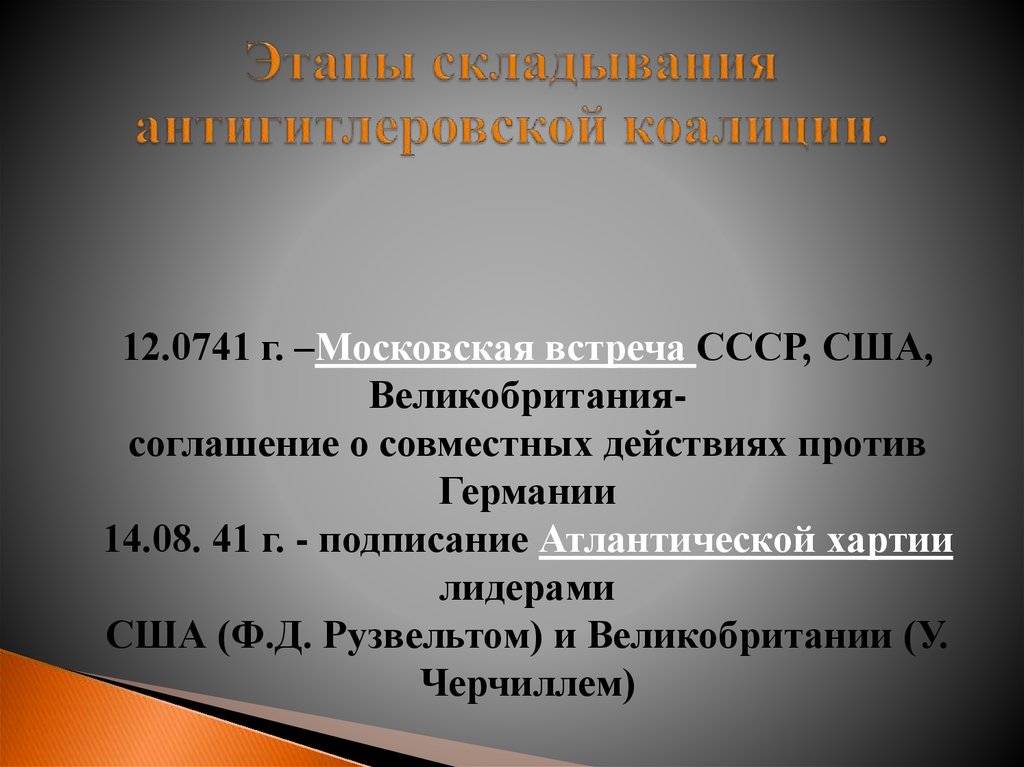

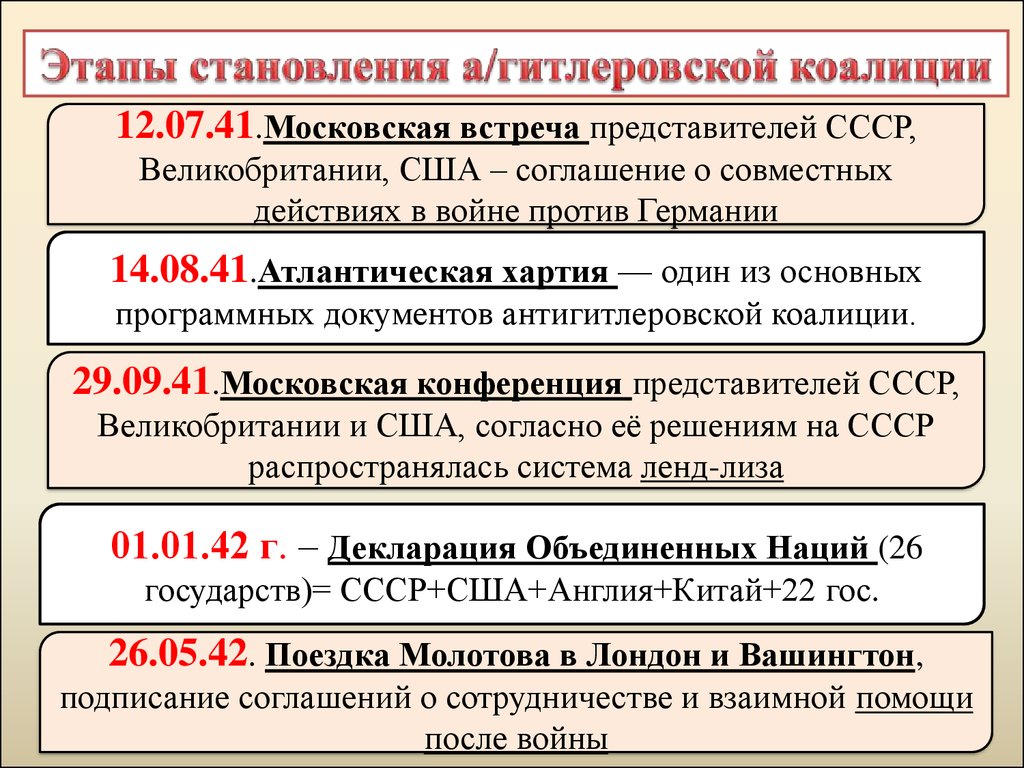

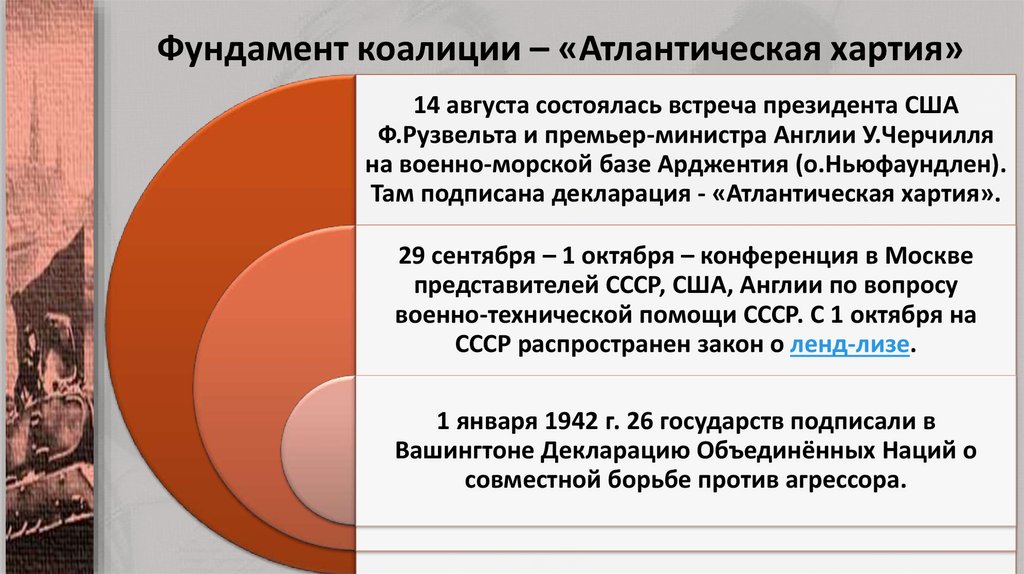

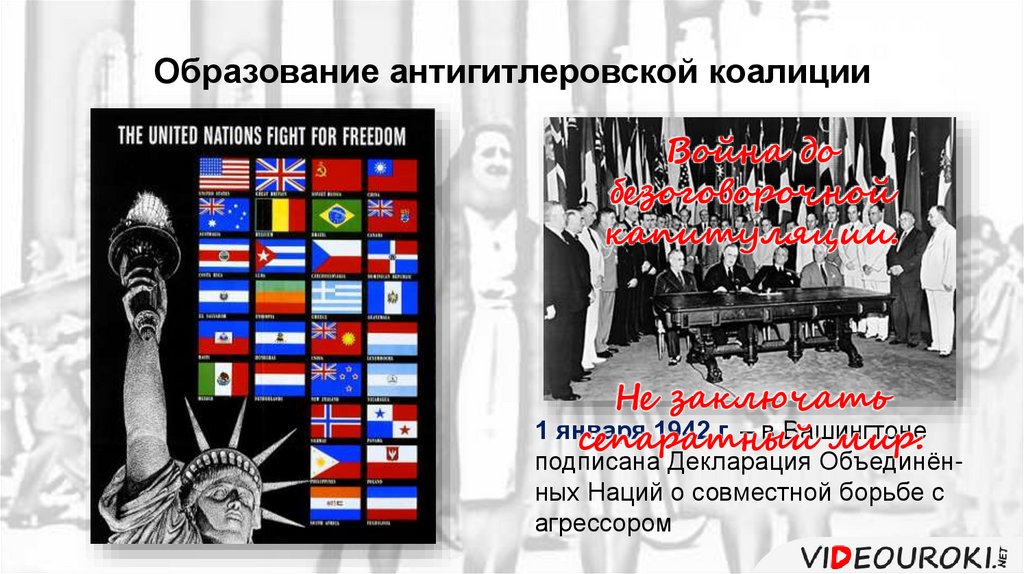

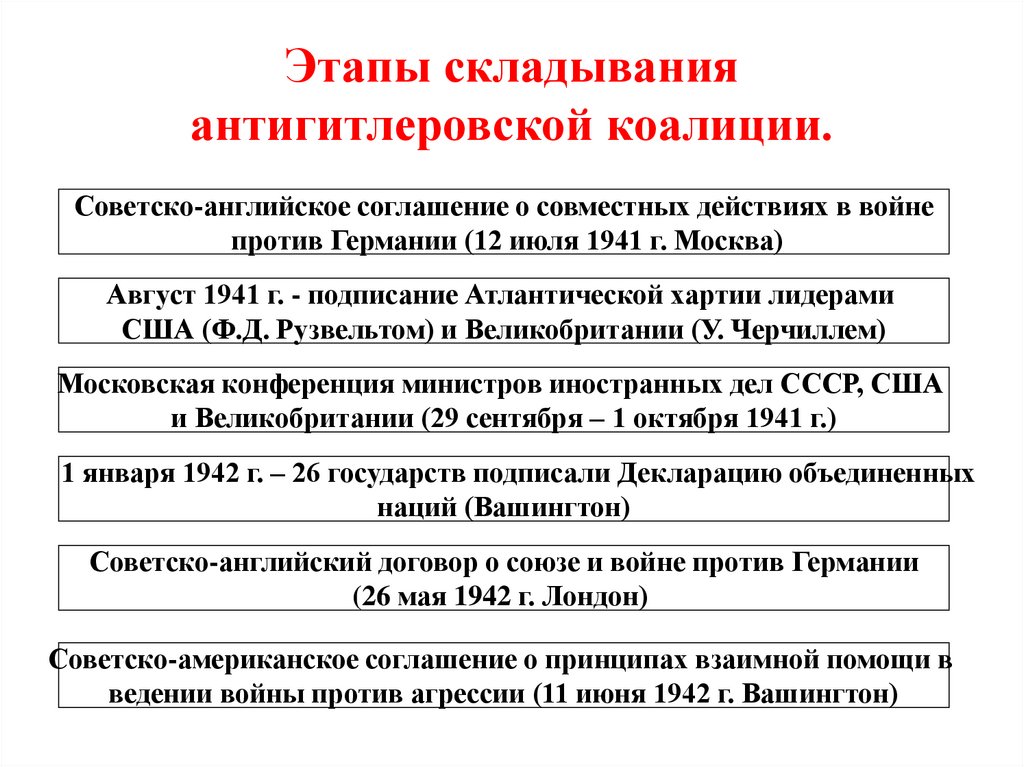

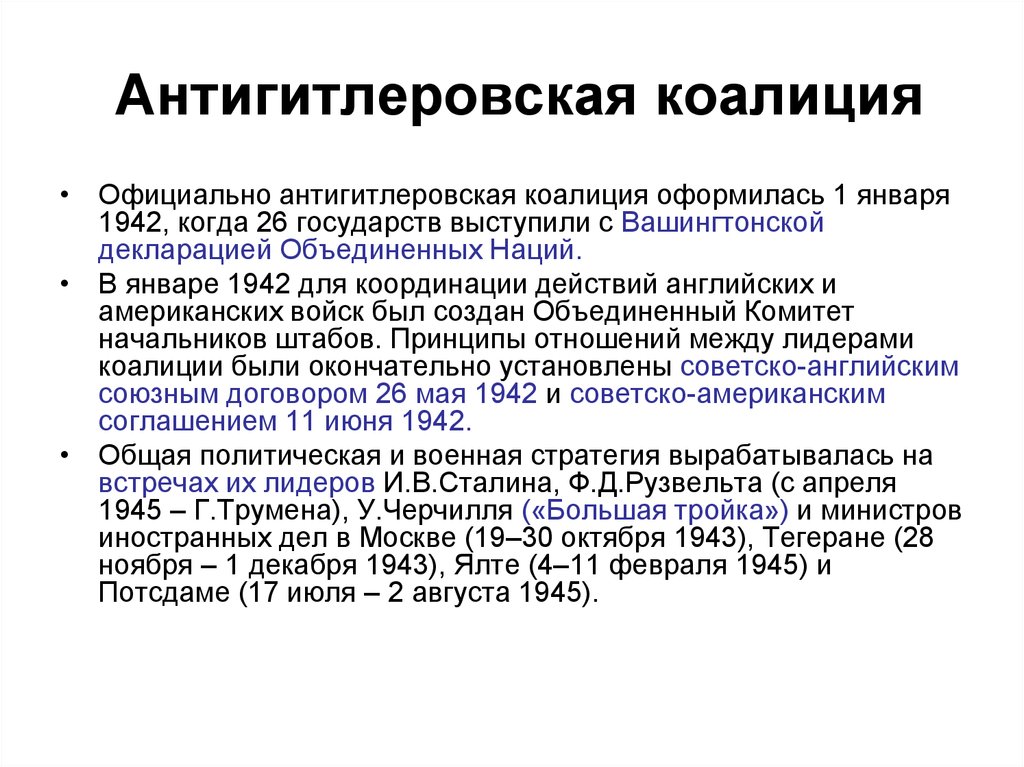

А. к. сформировалась в ходе вооруж. борьбы с агрессорами. Её основа была заложена сов.-брит. и сов.-амер. переговорами летом – осенью 1941, сов.-брит. соглашением о совместных действиях в войне против Германии (12.7.1941). 14.8.1941 правительства Великобритании и США приняли декларацию о целях во 2-й мировой войне и о послевоен. устройстве мира (см. Атлантическая хартия 1941). 24.9.1941 к ней присоединился СССР. 1.1.1942 на конференции в Вашингтоне был оформлен воен. союз государств, боровшихся против блока агрессоров (см. Декларация 26 государств 1942). Сов.-брит. «Договор о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны» (26.5.1942) и сов.-амер. «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» (11.6.1942) завершили процесс оформления союзнич. отношений между главными участниками А. к.

Атлантическая хартия 1941). 24.9.1941 к ней присоединился СССР. 1.1.1942 на конференции в Вашингтоне был оформлен воен. союз государств, боровшихся против блока агрессоров (см. Декларация 26 государств 1942). Сов.-брит. «Договор о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны» (26.5.1942) и сов.-амер. «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» (11.6.1942) завершили процесс оформления союзнич. отношений между главными участниками А. к.

Координация политич. и воен. деятельности «большой тройки» осуществлялась по дипломатич. каналам, путём прямой переписки и проведения конференций глав союзных держав, встреч руководящих деятелей, в т. ч. в Москве (см. Московские совещания 1941–43, Московские соглашения 1944–45), Тегеране и Ялте. Постоянно действующими органами А. к. являлись Европ. консультативная комиссия (с дек. 1943) и Консультативный совет по вопросам Италии (с окт. 1943).

Постоянно действующими органами А. к. являлись Европ. консультативная комиссия (с дек. 1943) и Консультативный совет по вопросам Италии (с окт. 1943).

Союзнич. отношения между СССР и зап. державами в рамках А. к. прошли сложный путь развития. Во 2-й пол. 1942 – 1-й пол. 1943 они пережили серьёзный кризис. В тяжелейший для СССР период войны Великобритания и США дважды нарушили обещания открыть Второй фронт, сократили поставки в СССР по ленд-лизу, отказались обсуждать с сов. руководством вопросы послевоен. устройства. Сотрудничество начало налаживаться с осени 1943, с завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне 1941–45. Важной вехой в развитии А. к. стала Тегеранская конференция 1943 (28.11–1.12). На ней зап. державы обязались открыть 2-й фронт в Европе в течение мая 1944, СССР заявил о готовности вступить в войну против Японии по завершении разгрома герм. армии. Были приняты декларации о послевоен. сотрудничестве, границах Польши и др. После высадки зап. союзников в Нормандии 6.6.1944 (см. «Оверлорд» операция) активизировалось воен. взаимодействие в рамках А. к. Выполняя союзнич. долг, СССР активными воен. действиями сорвал герм. наступление в Зап. Европе зимой 1944–1945 (см. Арденнская операция 1944–1945). На дипломатич. уровне были достигнуты договорённости об условиях капитуляции Германии и перемирия с её союзниками. Успехом закончилась Думбартон-Окс конференция 1944 (21.8–28.9), на которой был выработан Устав ООН.

армии. Были приняты декларации о послевоен. сотрудничестве, границах Польши и др. После высадки зап. союзников в Нормандии 6.6.1944 (см. «Оверлорд» операция) активизировалось воен. взаимодействие в рамках А. к. Выполняя союзнич. долг, СССР активными воен. действиями сорвал герм. наступление в Зап. Европе зимой 1944–1945 (см. Арденнская операция 1944–1945). На дипломатич. уровне были достигнуты договорённости об условиях капитуляции Германии и перемирия с её союзниками. Успехом закончилась Думбартон-Окс конференция 1944 (21.8–28.9), на которой был выработан Устав ООН.

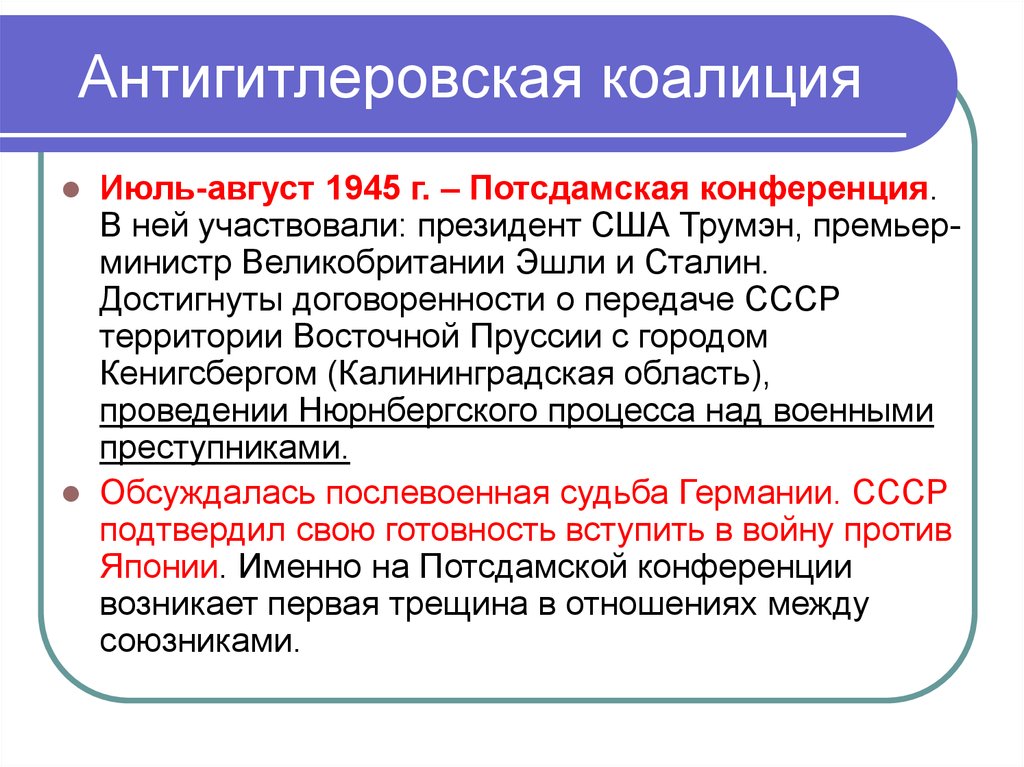

На заключит. этапе войны отношения внутри А. к. осложнились из-за столкновения геополитич. интересов её гл. участников. Серьёзно омрачили отношения между союзниками тайные англо-американо-германские контакты 1943–1945. Несмотря на разногласия и трудности, державам А. к. удалось выработать общую позицию по важным воен. и политич. вопросам. На Крымской (Ялтинской) конференции 1945 (4–11.2) были согласованы планы окончат. разгрома герм. армии, достигнуты договорённости о политике в отношении Германии и об осн. принципах общей политики в вопросах послевоен. организации мира. На Сан-Францисской конференции 1945 (25.4–26.6) принят окончательный текст Устава ООН. На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 (17.7–2.8) согласованы принципы оккупац. политики в Германии, решены вопросы о репарациях, зап. границе Польши, судьбе Пруссии Восточной и др.

к. удалось выработать общую позицию по важным воен. и политич. вопросам. На Крымской (Ялтинской) конференции 1945 (4–11.2) были согласованы планы окончат. разгрома герм. армии, достигнуты договорённости о политике в отношении Германии и об осн. принципах общей политики в вопросах послевоен. организации мира. На Сан-Францисской конференции 1945 (25.4–26.6) принят окончательный текст Устава ООН. На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 (17.7–2.8) согласованы принципы оккупац. политики в Германии, решены вопросы о репарациях, зап. границе Польши, судьбе Пруссии Восточной и др.

8.5.1945 державы А. к. приняли Акт о капитуляции Германии, приступили к управлению оккупиров. герм. территорией. Созданный ими междунар. трибунал провёл судебные процессы над герм. воен. преступниками (см. Нюрнбергские процессы 1946–49). 9.8.1945, выполняя союзнич. обязательства, СССР объявил войну Японии и разгромил япон. Квантунскую армию. Последним политич. актом, осуществлённым державами А. к., явилась разработка и заключение в февр. 1947 мирных договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.

обязательства, СССР объявил войну Японии и разгромил япон. Квантунскую армию. Последним политич. актом, осуществлённым державами А. к., явилась разработка и заключение в февр. 1947 мирных договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.

С весны – лета 1945 начали нарастать разногласия и противоречия между СССР и зап. державами. Со 2-й пол. 1947 в условиях «холодной войны» деятельность А. к. окончательно прекратилась.

Несмотря на возникавшие трудности, А. к. справилась с гл. задачей – разгромом блока агрессоров, в чём состоит её историч. заслуга. Договорённости, достигнутые в её рамках, создали фундамент послевоен. мирного устройства в Европе.

Антигитлеровская коалиция 1941-1945 гг. Проблемы доверия

Здесь представлена работа в номинации «Военная история России» конкурса «Наследие предков – молодым» 2021 гг. Автор – Георгий Сергеев. Руководитель: С. С. Журавлёв, преподаватель кафедры социально-гуманитарных, экономических и правовых дисциплин ФГКУ ВО ВИ МВД России. Подробнее о конкурсе: https://vk.com/vrn_nasledie.

Автор – Георгий Сергеев. Руководитель: С. С. Журавлёв, преподаватель кафедры социально-гуманитарных, экономических и правовых дисциплин ФГКУ ВО ВИ МВД России. Подробнее о конкурсе: https://vk.com/vrn_nasledie.

ВВЕДЕНИЕ

Антигитлеровская коалиция – Военно-политический союз стран и народов во главе с СССР, США и Великобританией, воевавших во Второй Мировой войне с 1939 по 1945 годы против центральных европейских государств, стран нацистского блока, также называемых Страны «Оси»: Германии, Италии, Японии и их союзниками, а также коллаборационистическими соединениями.

Позднее уже во время войны синонимом для антигитлеровской коалиции стал термин «Объединённые нации» (United Nations), предложенный президентом США Франклином Рузвельтом. Влияние коалиции на военное и послевоенное мироустройство было огромно, на её основе была позднее создана Организация Объединённых Наций (ООН).

Прецедентом для создания антигитлеровской коалиции стало нападение нацистской Германии на СССР, что оказалось абсолютной неожиданностью не только для советского правительства, но и для других стран-лидеров.

Путь формирования антигитлеровской коалиции был начат с переговоров между такими гегемонами как СССР, Великобританией и США. По окончании, переговоры завершились подписанием советско-английского соглашения о сотрудничестве 12 июля 1941 г. В соглашении оговаривалось два основных направления коалиции: помощь и поддержка в войне против Германии, а также отказ от ведения переговоров или заключения мирного договора на каких бы то ни было условиях.

В 1935 году Коммунистический Интернационал выступил за образование широких антинацистских фронтов с участием социал-демократов, таким образом, было достигнуто единство пролетарского класса.

Западные страны стремились отвести от себя угрозу войны, но не спешили заключать договоры о взаимопонимании с Советским Союзом.

1. Причины создания коалиции

Военно-политический блок – союз нескольких государств, созданный для коллективной обороны или же для ведения боевых действий против общего противника. Создание блока может также преследовать цель сотрудничества по политическим и экономическим вопросам между его членами. Степень этого сотрудничества и взаимной интеграции для каждого подобного союза индивидуальна. Договоренности могут предусматривать совместные действия только при возникновении конкретной военной опасности либо же предполагать тесное взаимодействие во всех сферах даже в мирное время.

Степень этого сотрудничества и взаимной интеграции для каждого подобного союза индивидуальна. Договоренности могут предусматривать совместные действия только при возникновении конкретной военной опасности либо же предполагать тесное взаимодействие во всех сферах даже в мирное время.

Предшественники современных военных блоков известны ещё со времен Древнего мира. Самым первым военным союзом нескольких государств можно назвать существовавшую 10 лет коалицию греческих полисов в легендарном походе против Трои в XII в. до н.э. Но это были, скорее, легендарные времена, а не исторические, так как письменных летописей тех событий не сохранилось.

В 1939 году международная обстановка сильно накалилась. Все ведущие страны искали союзников, близких по убеждениям и политическим взглядам. Западные страны придерживались идей демократий, а в центральных державах Европы к власти пришли ультраправые партии. СССР в такой ситуации оказался изолирован от двух лагерей. Поэтому так остро ощущалась необходимость в надёжных партнёрах, даже среди «империалистических» государств.

Изначально Англия, Франция и США рассматривали СССР как угодно, но только не как союзника в войне с Германией. Слишком свежа была память об агрессивных действиях СССР в отношении Польши в 1918 г. Коммунистические идеи лидерам ведущих капиталистических держав не были близки настолько же, насколько национал-социализм или фашизм. Естественно чувствуя неприязнь со стороны лидеров «Лиги Наций», Сталин идет на Переговоры с Гитлером. А 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Вступившая в войну 3 сентября Великобритания делала ставку на Францию. Как и во время Первой мировой войны предполагалось удержание и истощение войск вермахта. За начало «Зимней войны» СССР был исключен из «Лиги Наций». Западные державы оказывали материально-техническую помощь маленькой Финляндии. В ответ на это СССР не вмешался в военные действия, начатые 10 мая 1940 года, когда немцы начали «блицкриг», обойдя Бельгию и выйдя в тыл Линии «Мажино», окружив под Дюнкером 300-тысячный корпус англичан.

2. Становление «союзников»

Одной из важнейших задач внешней политики СССР было создание антигитлеровской коалиции. Предпосылками для ее образования явились: освободительные цели в войне с агрессором; общая опасность суверенитету, исходящая от нацистского блока. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР без объявления войны. Одновременно против Советского Союза выступили союзники – Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия. На дальневосточных границах Советского Союза сосредоточилась миллионная армия Японии, которая, как оказалось позднее, не планировала нападать на Советский Союз в тот период времени. В этот же день премьер-министр Англии Черчилль, а 24 июня президент США Рузвельт заявили о намерении их стран оказать поддержку СССР в его борьбе против Третьего Рейха, так как Советский Союз и Великобритания, в отличие от США уже находились в составе войны против Германии.

В августе 1941 года Рузвельт и Черчилль, встретившись в Атлантическом океане у берегов Канады, подписали так называемую Атлантическую хартию, которая излагала официальные цели США и Великобритании в войне и стала одним из программных документов антигитлеровской коалиции.

Ленд-лиз (от англ. lend – дать взаймы и leas – сдавать в аренду). Программа, по которой США поддерживали своих союзников во время Второй мировой войны всем необходимым – оружием, продовольствием, производственной техникой и сырьём. В основном именно поставки оружия.

После нападения Германии на СССР Рузвельт отправил в Москву своего помощника Гарри Гопкинса, с целью выяснить, «как долго продержится Советский Союз». Это было важно, так как в США в то время превалировало мнение, что СССР не сможет оказать существенного сопротивления немцам, и поставленное оружие и материалы просто попадут к противнику. 31 июля состоялись встречи Гарри Гопкинса с Вячеславом Молотовым и Иосифом Сталиным. По их итогам американский политик отбыл в Вашингтон с твёрдым убеждением, что немецкий «блицкриг» провалится и что поставка вооружений в Москву способна переломить ход боевых действий. В октябре 1941 года между США и СССР был подписан первый протокол по ленд-лизу. Он предусматривал поставку самолётов (истребителей и бомбардировщиков), танков, противотанковых и зенитных орудий, грузовых автомобилей, а также алюминия, толуола, тротила, нефтепродуктов, пшеницы и сахара. Далее количество и номенклатура поставок постоянно расширялись. Доставка грузов проходила по трём основным маршрутам: тихоокеанскому, трансиранскому и арктическому. Наиболее быстрым, но одновременно и опасным был арктический маршрут в Мурманск и Архангельск.

Это было важно, так как в США в то время превалировало мнение, что СССР не сможет оказать существенного сопротивления немцам, и поставленное оружие и материалы просто попадут к противнику. 31 июля состоялись встречи Гарри Гопкинса с Вячеславом Молотовым и Иосифом Сталиным. По их итогам американский политик отбыл в Вашингтон с твёрдым убеждением, что немецкий «блицкриг» провалится и что поставка вооружений в Москву способна переломить ход боевых действий. В октябре 1941 года между США и СССР был подписан первый протокол по ленд-лизу. Он предусматривал поставку самолётов (истребителей и бомбардировщиков), танков, противотанковых и зенитных орудий, грузовых автомобилей, а также алюминия, толуола, тротила, нефтепродуктов, пшеницы и сахара. Далее количество и номенклатура поставок постоянно расширялись. Доставка грузов проходила по трём основным маршрутам: тихоокеанскому, трансиранскому и арктическому. Наиболее быстрым, но одновременно и опасным был арктический маршрут в Мурманск и Архангельск.

Благодаря слаженным действиям между кригсмарине и люфтваффе в июле 1942 года конвой со снаряжением PQ-17 был уничтожен. Из 35 транспортных судов 22 было потоплено. После этого события ситуация и без того усложнившаеся необходимостью снабжать войска готовившееся для высадки в Африке, вынудила англичан прекратить снабжение северных конвоев. В 1943 году флот союзников медленно, но верно перехватывает инициативу и всё больше конвоев по тому же арктическому маршруту доставлялись в СССР. Около 4027 тыс. тонн грузов было доставлено за это время. Потери не превышали одной десятой от общего числа судов.

2. Страны «оси»

Страны «оси» — Рим-Берлин-Токио, блок стран, противостоящих странам «союзникам» — победительницам Первой Мировой Войны некогда бывшего блока «Антанты». Основной целью были: пересмотры итогов «Великой войны» и послевоенного устройства Версальского договора, уничтожение так называемой «Лиги наций». Эти цели не были едины, т.е. их достижение, конечно, предполагалось общими усилиями, но прежде всего каждая держава преследовала свои собственные национальные и политические интересы. Помимо Доминирующей тройки лидеров, в состав союза так же входили: Югославия — с 25 по 27 марта 1941, Румыния — до августа 1944, Финляндия — до сентября 1944, Болгария — до сентября 1944, Венгрия — до октября 1944, Таиланд — с декабря 1942, Франция Виши — с 1940 по 1942. Испания хоть и не принимала официального участия в войне, но послала на восточный фронт добровольцев, составивших 250-ю синюю дивизию. Часто странами «оси» называют все государства, вступившие в войну со странами Антигитлеровской коалиции, независимо от подписания ими пакта.

Это подтверждают события 1934 года, после попытки путча в Австрии. Муссолини тогда мобилизовал итальянскую армию, готовясь двинуть её для защиты независимости Австрии от покушений со стороны Германии. «Они по-прежнему такие же варвары, как во времена Тацита и Реформации» — высказывался итальянский вождь. И ведь действительно, именно германцы нанесли одно из страшнейших поражений Октавиану Августу в Тевтобурском Лесу. Однако схожие военные, политические и идеологические взгляды, общая ненависть к социалистическим «ценностям» и общая позиция в гражданской войне Испании начали постепенное сближение этих двух стран, приведшее к Антикоминтерновскому пакту. Союз Италии с Германией был подтверждён 22 мая 1939 года Стальным пактом, про Антикоминтерновский пакт, заключенный двумя годами ранее, страны решили не упоминать. В том же 1939 году было подписано соглашение с СССР и Антикоминтерновский пакт был неудобной формальностью. Важно отметить то, что идеологически и Германия, и Италия имели много отличий. Особенно был недоволен Дуче тем, что нацисты скопировали его «римское» партийное приветствие, корни которого уходили к античной римской империи. Как и свастика, он никогда не был «изобретен» немцами, а лишь позаимствован. Как политическое движение фашизм появился в Италии. Его название происходит от итальянского «fascio», означающего «связка» или по-другому «пучок», «союз». Гитлер позаимствовал идею Дуче, переосмыслил её, добавив ненависть на почве расизма. Это движение получило название национал-социализм. Главной разницей между этими двумя учениями была первооснова их националистических идей. В основе обеих идеологий лежит шовинизм, но фашизм подчёркивает роль государства и направлен в первую очередь на его усиление, наследие Римской империи и на народное единство. Нацизм же – это расовая теория превосходства нации «арийцев» над другими низшими расами.

В том же 1939 году было подписано соглашение с СССР и Антикоминтерновский пакт был неудобной формальностью. Важно отметить то, что идеологически и Германия, и Италия имели много отличий. Особенно был недоволен Дуче тем, что нацисты скопировали его «римское» партийное приветствие, корни которого уходили к античной римской империи. Как и свастика, он никогда не был «изобретен» немцами, а лишь позаимствован. Как политическое движение фашизм появился в Италии. Его название происходит от итальянского «fascio», означающего «связка» или по-другому «пучок», «союз». Гитлер позаимствовал идею Дуче, переосмыслил её, добавив ненависть на почве расизма. Это движение получило название национал-социализм. Главной разницей между этими двумя учениями была первооснова их националистических идей. В основе обеих идеологий лежит шовинизм, но фашизм подчёркивает роль государства и направлен в первую очередь на его усиление, наследие Римской империи и на народное единство. Нацизм же – это расовая теория превосходства нации «арийцев» над другими низшими расами. Сами лидеры обеих стран высказывались довольно категорично. Б. Муссолини: «Фашизм – концепция историческая, в которой человек рассматривается исключительно, как активный участник духовного процесса в семейной и социальной группе, в нации и в истории, где сотрудничают все нации». А. Гитлер: «Я никогда не соглашусь, чтобы другие народы были равноправными с немецким, наша задача – поработить иные народы». Более того, Муссолини резко осуждал нацистскую теорию расизма и антисемитизма. Факт, но не широко известный, что Гитлер и Муссолини крайне не любили, когда их доктрины и идеологии путали.

Сами лидеры обеих стран высказывались довольно категорично. Б. Муссолини: «Фашизм – концепция историческая, в которой человек рассматривается исключительно, как активный участник духовного процесса в семейной и социальной группе, в нации и в истории, где сотрудничают все нации». А. Гитлер: «Я никогда не соглашусь, чтобы другие народы были равноправными с немецким, наша задача – поработить иные народы». Более того, Муссолини резко осуждал нацистскую теорию расизма и антисемитизма. Факт, но не широко известный, что Гитлер и Муссолини крайне не любили, когда их доктрины и идеологии путали.

Гитлер в своей идеологии взял за основу способ, как объединить его вокруг псевдосоциалистических идей, преобразовав идею абсолютного итальянского государства Муссолини в идею об обществе с расовым неравенством, где бы господствовала арийская раса. Муссолини считал, что необходимо возродить былую мощь Римской империи, он решал национальный вопрос корпоративно. Для Муссолини было важно организовать равноправное сотрудничество наций для достижения единой цели организации абсолютного государства, где личность была бы под полным, как духовным, так и физическим контролем.

Говоря о проблеме доверия между двумя вождями центральных держав Европы, нельзя ни в коем случае отбрасывать тот факт, что, как Гитлер, так и Муссолини, воевали в окопах Первой мировой Войны. Италия, как общеизвестно, изначально воевала в составе «Тройственного Союза», однако после череды событий перешла на сторону Антанты, такое предательство не могло пройти бесследно. С момента тех событий прошло чуть менее 20 лет. Уже во время первых боевых действий Итальянская армия показала свою собственную недееспособность, как боевой единицы. И если в Первую мировую войну был уместен анекдот Вильгельма II: «Нам все равно, Ваше Величество, на чьей стороне вступит в войну Румыния. Если на нашей, то потребуются 10 дивизий, чтобы спасти её от разгрома. Если против нас, понадобятся те же 10 дивизий, чтобы её разгромить». То теперь речь шла не о Румынии, а об Италии. Однако, после Операции «Компас» итальянцев выбили из Египта (потери 3 000 убитыми). Война с Грецией в 40-41 годах стоила Дуче жизней 39 000 солдат. К 1943 году, в результате военных неудач и кризиса в тылу, Италия потеряла все свои колонии в Африке. Численность итальянского корпуса на восточном фронте на сентябрь 1942-го составляла 230 000 чел. Несмотря на все трудности, выпавшие на долю Муссолини, он продолжал вести боевые действия с верными ему частями даже после признания капитуляции в 1943 г. Вплоть до окончательного поражения в 1945 г.

К 1943 году, в результате военных неудач и кризиса в тылу, Италия потеряла все свои колонии в Африке. Численность итальянского корпуса на восточном фронте на сентябрь 1942-го составляла 230 000 чел. Несмотря на все трудности, выпавшие на долю Муссолини, он продолжал вести боевые действия с верными ему частями даже после признания капитуляции в 1943 г. Вплоть до окончательного поражения в 1945 г.

Япония издавна была государством, где более всего славили самураев (воинов), начиная с эпохи Сэнгоку, там не прекращались войны. К началу XX века, в том числе благодаря промышленной революции, Япония стала централизированным государством с уклоном на милитаризм и национализм. Судить о мощи армии страны восходящего солнца можно по русско-японской войне 1905 г. Во время ПМВ Япония состояла в союзе Антанты, но ко второй четверти 20-го столетия сближается с Германией, видя в ней единственное европейское государство, чьи интересы совпадают с собственными. К середине 1930-х годов сформировались три основных государства, желавших осуществить передел мирового порядка, установленного после Первой мировой войны и закреплённого Версальским договором. К 1920 году между Германией и Японией были установлены тесные дипломатические отношения, существенно укреплённые после прихода к власти в Германии Гитлера. Видя в Германии того самого воинственного союзника, не осуждающего их собственные действия в Азии, японцы высоко ценили эти отношения. В свою же очередь, Германии нужен был союзник в Юго-Восточной Азии. Схожие националистические и антикоммунистические взгляды двух государств привели к установлению союзнических отношений. Однако позиции по антисемитскому вопросу сильно разнились. Германия скрывала холокост от Японии так же, как последняя скрывала свои преступления в Китае. Также Япония не поддержала наступление, начатое Третьим Рейхом 22 июня 1941 года. Однако Япония должна была вести боевые действия против США, захватить колонии в Индокитае и Индонезии и иными средствами и способами способствовать победе над антигитлеровской коалицией. Но, как известно, за Перл-Харбор следовала битва за Мидуэй, после этого Япония только оборонялась.

К 1920 году между Германией и Японией были установлены тесные дипломатические отношения, существенно укреплённые после прихода к власти в Германии Гитлера. Видя в Германии того самого воинственного союзника, не осуждающего их собственные действия в Азии, японцы высоко ценили эти отношения. В свою же очередь, Германии нужен был союзник в Юго-Восточной Азии. Схожие националистические и антикоммунистические взгляды двух государств привели к установлению союзнических отношений. Однако позиции по антисемитскому вопросу сильно разнились. Германия скрывала холокост от Японии так же, как последняя скрывала свои преступления в Китае. Также Япония не поддержала наступление, начатое Третьим Рейхом 22 июня 1941 года. Однако Япония должна была вести боевые действия против США, захватить колонии в Индокитае и Индонезии и иными средствами и способами способствовать победе над антигитлеровской коалицией. Но, как известно, за Перл-Харбор следовала битва за Мидуэй, после этого Япония только оборонялась.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что союз стран «оси» изначально был основан на договоре Германии и Японии, согласно Антикоминтерновскому пакту и германо-итальянскому Стальному пакту, а сформировался в окончательном виде 27 сентября 1940 года, когда три ведущие державы Япония, Италия и Германия подписали Тройственный пакт о разделении сфер влияния и послевоенного устройства мирового порядка, а также военной взаимопомощи.

3. Разногласия в рядах союзников

Однако не все было так гладко, как казалось поначалу. Ещё во время первой половины войны шли активные споры об открытии второго фронта. США всячески уклонялись от высадки во Франции или Дании. Некоторое время руководство СССР было уверено, что Великобритания планирует высадку в Югославии, чтобы не допустить распространения коммунистических идей, которые несла Красная армия. Вспомним тот факт, что Черчилль считал, что Сталин выступит на стороне Германии, и лишь нападение последней на СССР положило конец подобным мыслям. Несмотря на появление общего врага, союзники не делились своими планами, во всяком случае, о деталях наступления Красной армии на Беларусь до последнего не было известно.

Несмотря на появление общего врага, союзники не делились своими планами, во всяком случае, о деталях наступления Красной армии на Беларусь до последнего не было известно.

Серьезные разногласия вызвал польский вопрос. Требование Советского Союза признать советско-польской границей «линию Керзона» и вхождение в сентябре 1939 в его состав Западной Украины и Западной Белоруссии натолкнулось на сопротивление союзников и польского эмигрантского правительства; 25 апреля 1943 СССР разорвал с ним отношения. В Тегеране американское и английское руководство было вынуждено принять советский вариант решения польского вопроса. В Ялте У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт согласились также на территориальную компенсацию Польше за счет германских земель и на официальное признание просоветского Временного польского правительства Э. Осубки-Моравского при условии, что в него будут включены несколько умеренных эмигрантских деятелей. Другими важнейшими политическими решениями лидеров антигитлеровской коалиции были решения о восстановлении независимости Австрии и демократическом переустройстве Италии (Московская конференция), о сохранении суверенитета и территориальной целостности Ирана и о масштабной помощи партизанскому движению в Югославии (Тегеранская конференция), о создании временного югославского правительства на основе Национального комитета освобождения во главе с И. Броз Тито и о передаче СССР всех освобожденных союзниками советских граждан (Ялтинская конференция).

Броз Тито и о передаче СССР всех освобожденных союзниками советских граждан (Ялтинская конференция).

Однако недоверие распространялось не только между странами-союзницами, но в самих странах хватало недовольства.

25 июня была внесена резолюция, сформулированная следующим образом: «Воздавая должное героизму и стойкости Королевских вооруженных сил в исключительно трудных обстоятельствах, палата не доверяет центральному руководству войной».

Резолюция была внесена от имени влиятельного члена консервативной партии сэра Джона Уордлоу-Милна. Он был председателем влиятельного межпартийного финансового комитета, доклады которого о случаях расточительности и неэффективности административного аппарата я всегда изучал с большим вниманием. Комитет имел в своем распоряжении значительную информацию и обладал многочисленными связями с внешним кругом нашей военной машины. Когда было объявлено также, что резолюция будет поддержана адмиралом флота сэром Роджером Кейсом и бывшим военным министром Хор-Белишей, то сразу стало очевидно, что был брошен серьезный вызов. Действительно, в некоторых газетах и в кулуарах говорили о приближающемся политическом кризисе, который будет решающим.

Действительно, в некоторых газетах и в кулуарах говорили о приближающемся политическом кризисе, который будет решающим.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже самые противоречивые и взаимоисключающие идеологии и идеи отходят в сторону, когда у них появляется общий враг, для борьбы с которым необходимы общие усилия. Таким врагом для союзников стала Германия и её сателлиты. Но уже после разгрома Японии наметились серьёзные разногласия в стане бывших союзных держав, вылившиеся в 1945 году после речи премьер-министра Англии в так называемую «Холодную войну».

Литература

- Вишневский А.Г. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. – 456 с.

- Фалин В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. – М., 203. – 376 с.

- Бивор Э. Вторая мировая война: перевод с анг. Н.М. Майского. – М., 1999. – 564 с.

- Кулиш В.

М. История второго фронта. – М., 2007. – 434 с.

М. История второго фронта. – М., 2007. – 434 с. - Лидеры войны – Сталин, Рузвельт, Черчилль, Гитлер, Муссолини. — М., 1995. – 657 с.

Добро пожаловать в руководство по основным источникам Второй мировой войны — Первоисточники: Вторая мировая война длилась с 1939 по 1945 год. В ней участвовало подавляющее большинство стран мира, в том числе все великие державы, формировавшие два противоборствующих военных союза: союзников и держав Оси. В тотальной войне, в которой непосредственно участвовало более 100 миллионов человек из более чем 30 стран, основные участники бросили все свои экономические, промышленные и научные возможности на военные действия, стирая различие между гражданскими и военными ресурсами. Самолеты сыграли важную роль в конфликте, обеспечив стратегические бомбардировки населенных пунктов и единственные два применения ядерного оружия в войне. Вторая мировая война была, безусловно, самым смертоносным конфликтом в истории человечества; в результате погибло от 70 до 85 миллионов человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

Десятки миллионов людей погибли в результате геноцида (включая Холокост), голода, массовых убийств и болезней. После поражения Оси Германия и Япония были оккупированы, а против немецких и японских лидеров были возбуждены трибуналы по военным преступлениям.

Десятки миллионов людей погибли в результате геноцида (включая Холокост), голода, массовых убийств и болезней. После поражения Оси Германия и Япония были оккупированы, а против немецких и японских лидеров были возбуждены трибуналы по военным преступлениям. Точные причины Второй мировой войны обсуждаются, но способствующие этому факторы включали Вторую итало-эфиопскую войну, Гражданскую войну в Испании, Вторую китайско-японскую войну, советско-японские пограничные конфликты, подъем фашизма в Европе и рост напряженности в Европе после Первой мировой войны. Обычно считается, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия под руководством Адольфа Гитлера вторглась в Польшу. Великобритания и Франция впоследствии объявили войну Германии 3 сентября. По пакту Молотова-Риббентропа от 19 августа39 года Германия и Советский Союз разделили Польшу и разграничили свои «сферы влияния» на Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию. С конца 1939 до начала 1941 года в ходе ряда кампаний и договоров Германия завоевала или контролировала большую часть континентальной Европы и сформировала союз Оси с Италией и Японией (впоследствии вместе с другими странами). После начала кампаний в Северной и Восточной Африке и падения Франции в середине 1940 года война продолжалась в основном между европейскими державами Оси и Британской империей, включая войну на Балканах, воздушную битву за Британию, Блиц Великобритании и Битва за Атлантику. 22 июня 1941, Германия возглавила европейские державы Оси во вторжении в Советский Союз, открыв Восточный фронт, крупнейший сухопутный театр военных действий в истории.

После начала кампаний в Северной и Восточной Африке и падения Франции в середине 1940 года война продолжалась в основном между европейскими державами Оси и Британской империей, включая войну на Балканах, воздушную битву за Британию, Блиц Великобритании и Битва за Атлантику. 22 июня 1941, Германия возглавила европейские державы Оси во вторжении в Советский Союз, открыв Восточный фронт, крупнейший сухопутный театр военных действий в истории.

Япония, которая стремилась доминировать в Азии и Тихом океане, находилась в состоянии войны с Китайской Республикой к 1937 году. В декабре 1941 года Япония атаковала американские и британские территории почти одновременными наступлениями на Юго-Восточную Азию и центральную часть Тихого океана, включая атаку на флоте США в Перл-Харборе, в результате чего Соединенные Штаты объявили войну Японии. Поэтому европейские державы оси объявили войну Соединенным Штатам в знак солидарности. Вскоре Япония захватила большую часть западной части Тихого океана, но ее продвижение было остановлено в 1919 г. 42 после поражения в критической битве за Мидуэй; позже Германия и Италия потерпели поражение в Северной Африке и под Сталинградом в Советском Союзе. Ключевые неудачи в 1943 году, в том числе ряд поражений Германии на Восточном фронте, вторжение союзников на Сицилию и материковую часть Италии, а также наступления союзников в Тихом океане, стоили державам Оси их инициативы и вынудили их к стратегическому отступлению на всех фронтах. В 1944 году западные союзники вторглись в оккупированную немцами Францию, а Советский Союз восстановил свои территориальные потери и повернулся к Германии и ее союзникам. В течение 1944 и 1945 года Япония потерпела поражение в континентальной Азии, в то время как союзники нанесли ущерб японскому флоту и захватили ключевые острова в западной части Тихого океана.

42 после поражения в критической битве за Мидуэй; позже Германия и Италия потерпели поражение в Северной Африке и под Сталинградом в Советском Союзе. Ключевые неудачи в 1943 году, в том числе ряд поражений Германии на Восточном фронте, вторжение союзников на Сицилию и материковую часть Италии, а также наступления союзников в Тихом океане, стоили державам Оси их инициативы и вынудили их к стратегическому отступлению на всех фронтах. В 1944 году западные союзники вторглись в оккупированную немцами Францию, а Советский Союз восстановил свои территориальные потери и повернулся к Германии и ее союзникам. В течение 1944 и 1945 года Япония потерпела поражение в континентальной Азии, в то время как союзники нанесли ущерб японскому флоту и захватили ключевые острова в западной части Тихого океана.

Война в Европе завершилась освобождением оккупированных немцами территорий и вторжением в Германию западных союзников и Советского Союза, кульминацией которого стало падение Берлина советскими войсками, самоубийство Гитлера и безоговорочная капитуляция Германии 8 Май 1945 г. После Потсдамской декларации союзников от 26 июля 1945 г. и отказа Японии капитулировать на ее условиях Соединенные Штаты сбросили первые атомные бомбы на японские города Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа.Август. Столкнувшись с неминуемым вторжением на Японский архипелаг, возможностью дополнительных атомных бомбардировок и объявленным Советским Союзом вступлением в войну против Японии накануне вторжения в Маньчжурию, Япония объявила 15 августа о своем намерении капитулировать, а затем подписала документ о капитуляции на 2 сентября 1945 г., закрепившее полную победу союзников в Азии.

После Потсдамской декларации союзников от 26 июля 1945 г. и отказа Японии капитулировать на ее условиях Соединенные Штаты сбросили первые атомные бомбы на японские города Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа.Август. Столкнувшись с неминуемым вторжением на Японский архипелаг, возможностью дополнительных атомных бомбардировок и объявленным Советским Союзом вступлением в войну против Японии накануне вторжения в Маньчжурию, Япония объявила 15 августа о своем намерении капитулировать, а затем подписала документ о капитуляции на 2 сентября 1945 г., закрепившее полную победу союзников в Азии.

Вторая мировая война изменила политический расклад и социальную структуру земного шара. Организация Объединенных Наций (ООН) была создана для развития международного сотрудничества и предотвращения конфликтов в будущем, при этом победившие великие державы — Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты — стали постоянными членами ее Совета Безопасности. Советский Союз и Соединенные Штаты стали соперничающими сверхдержавами, подготовив почву для почти полувековой холодной войны. После опустошения Европы влияние ее великих держав ослабло, что привело к деколонизации Африки и Азии. Большинство стран, промышленность которых пострадала, перешли к экономическому восстановлению и расширению. Политическая и экономическая интеграция, особенно в Европе, началась как попытка предотвратить будущие боевые действия, положить конец довоенной вражде и сформировать чувство общей идентичности. Википедия

После опустошения Европы влияние ее великих держав ослабло, что привело к деколонизации Африки и Азии. Большинство стран, промышленность которых пострадала, перешли к экономическому восстановлению и расширению. Политическая и экономическая интеграция, особенно в Европе, началась как попытка предотвратить будущие боевые действия, положить конец довоенной вражде и сформировать чувство общей идентичности. Википедия

Сопротивление Вилли Брандта Гитлеру в 1930–1945 гг.

Сигнал огня для нацистского террора в Германии: горящий Рейхстаг, 27 февраля 1933 г.

© Архив социальной демократии, Бонн

НСДАП, 6 марта 1933 г.

© Bundesarchiv, Bild 102-02920A

Вилли Брандт и его партнерша Гертруда Мейер перед Национальным театром в Осло, 3 декабря 1933 г.

© Walter-A.-Behrendsohn-Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur, Гамбург

Первая полоса газеты SAPD «Neue Front» («Новый фронт»), февраль 1936 г.

© Archiv der sozialen Demokratie, Бонн

Уличный пейзаж Унтер-ден-Линден в Берлине, август 1936 г.

© Landesarchiv Berlin

Willy Brandt in Париж, 1937 г.

© fredstein.com

Немецкие солдаты в Осло после оккупации Норвегии вермахтом, апрель 1940 г. Little International» в Стокгольме, 1 мая 19 г.43

© Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm

Результат нацистской тирании: Парижская площадь и Бранденбургские ворота в Берлине в конце войны, 1 мая 1945 г.

© Bundesregierung

© Archiv der sozialen Demokratie, Бонн

Подростком Вилли Брандт уже является решительным противником национал-социализма. В 1933 году он сразу же предлагает сопротивление тоталитарной диктатуре, которую установили Гитлер и НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Преследуемый нацистским режимом, Брандт находит убежище в Норвегии, а затем в Швеции. В изгнании демократический социалист, устанавливающий множество международных связей, принадлежит к выдающимся представителям «другой» Германии. Из Скандинавии Брандт борется на политической арене за освобождение Европы от нацистской тирании.

Из Скандинавии Брандт борется на политической арене за освобождение Европы от нацистской тирании.

Борьба против НСДАП в Веймарской республике

Вначале Герберт Фрам, как еще звали Вилли Брандта в детстве и юности, выступает против НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) Адольфа Гитлера. В материалах для газет и на собраниях Социалистической рабочей молодежи (SAJ), молодежной организации СДПГ, молодой любекский политик осуждает преследования и террористические кампании движения NS еще в 1930 году.

Чтобы обуздать постоянно растущую угрозу справа он требует от СДПГ воинствующей социалистической политики вместо робкой выжидательной позиции. Но такой смены направления не происходит, так что глубоко обескураженный Фрам покидает партию 19 октября.31. 17-летний парень переходит во вновь созданную SAPD, Социалистическую рабочую партию Германии, и берет на себя руководство местной партийной молодежной организацией в Любеке. Являясь левым социалистическим отколом от социал-демократии, САПД стремится к созданию единого революционного фронта социал-демократов и коммунистов в борьбе против нацистов. Тем не менее, это остается второстепенной партией.

Тем не менее, это остается второстепенной партией.

Преследование и сопротивление после прихода Гитлера к власти

Когда Гитлер будет назначен рейхсканцлером Германии 30 января 1933 и начинает устанавливать диктатуру в Германии, Герберт Фрам и его друзья из их Любекской группы SAPD немедленно оказывают сопротивление. Их действия сопряжены с высоким риском. Всегда существует угроза произвольного ареста и жестокого обращения со стороны нацистских войск, которые также не колеблясь совершают убийства.

В результате преследований SAPD решает на партийном съезде в Дрездене в середине марта 1933 года уйти в подполье и одновременно создать иностранные базы операций. Герберт Фрам также принимает участие в «нелегальной» встрече и в поездке туда впервые использует псевдоним Вилли Брандт. Через две недели 19-летнему дается задание создать оперативную базу партии в Норвегии.

Деятельность в норвежском изгнании

После прибытия в Осло в начале апреля 1933 года Вилли Брандт продолжает сопротивление нацистскому режиму, правящему Германией. В этом начинании его поддерживает DNA, Норвежская рабочая партия, родственная партия SAPD. Вскоре после этого молодой немец публикует в норвежской рабочей печати на норвежском языке свои первые статьи, которые он посвящает причинам победы НСДАП в Германии. В лекциях Брандт также пытается информировать норвежскую общественность об ужасной ситуации в его родной стране. Он не верит в скорый конец нацистскому режиму и предупреждает: «Гитлер — это война!»

В этом начинании его поддерживает DNA, Норвежская рабочая партия, родственная партия SAPD. Вскоре после этого молодой немец публикует в норвежской рабочей печати на норвежском языке свои первые статьи, которые он посвящает причинам победы НСДАП в Германии. В лекциях Брандт также пытается информировать норвежскую общественность об ужасной ситуации в его родной стране. Он не верит в скорый конец нацистскому режиму и предупреждает: «Гитлер — это война!»

Вместе с любовью своей юности Гертрудой Мейер и другими немецкими беженцами Вилли Брандт создает в Осло небольшую группу SAPD. Его друзья производят материал для подпольной работы и переправляют его контрабандой в «Третий рейх». Группа изгнанников в Норвегии также выступает за политически преследуемых лиц в Германии. В 1935/36 году Брандт принимает активное участие в кампании, которая привела к присуждению Нобелевской премии мира находящемуся в заключении немецкому публицисту Карлу фон Осецкому.

В пути в Европе

Для Вилли Брандта многочисленные поездки по Европе являются частью его антифашистских усилий сопротивления. Швеция, Дания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Испания, Великобритания, Польша и Чехословакия — страны, в которых он находится с визитом в период с 1933 по 1939 год. Обычно в его программу входят международные встречи и конференции левых социалистических организаций. . Брандт чаще всего ездит в Париж для участия в консультациях с зарубежным штабом SAPD. Его директором является его друг отца Якоб Вальхер, с которым он также поддерживает тесные контакты посредством переписки.

Швеция, Дания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Испания, Великобритания, Польша и Чехословакия — страны, в которых он находится с визитом в период с 1933 по 1939 год. Обычно в его программу входят международные встречи и конференции левых социалистических организаций. . Брандт чаще всего ездит в Париж для участия в консультациях с зарубежным штабом SAPD. Его директором является его друг отца Якоб Вальхер, с которым он также поддерживает тесные контакты посредством переписки.

Его самая опасная миссия приводит Вилли Брандта в Германию осенью 1936 года. Выполняя задание своей партии и переодевшись норвежским студентом Гуннаром Гаасландом, он живет в Берлине в течение трех месяцев и устанавливает там контакты с несколькими членами SAPD, все еще активными в подземка. Весной 1937 года лидеры его партии направляют 23-летнего юношу в качестве политического обозревателя в Барселону. В гражданской войне в Испании Брандт выступает на стороне республиканских сил, противостоящих фашистским войскам. Он бывает на фронте, но активного участия в боевых действиях не принимает.

Он бывает на фронте, но активного участия в боевых действиях не принимает.

Лишение гражданства и провал народного фронта

Лишь по прошествии пяти лет официальные лица в Германии узнают, что Герберт Фрам и Вилли Брандт — одно и то же лицо. Из-за своего сопротивления нацистскому режиму Брандт лишается немецкого гражданства в сентябре 1938 года. Тем не менее молодой левый социалист остается в поле зрения гестапо.

В основном он выступает за создание антифашистского народного фронта, который должен объединить под одной крышей все левые партии, а также прогрессивные буржуазные элементы. К сожалению, эта мечта рушится, когда советский диктатор Иосиф Сталин соглашается на пакт с Гитлером 19 августа.39. В то время как лояльные Москве коммунисты одобряют пакт, Вилли Брандт резко критикует Советский Союз. Он обвиняет Сталина в предательстве рабочего движения.

Сопротивление во время Второй мировой войны и планы мира

Во время Второй мировой войны немецкий эмигрант поддерживает антигитлеровскую коалицию, которую Великобритания, Советский Союз и США формируют против «Третьего рейха» в 1941 году. С момента его побега в нейтральной Швеции в 1940 г. Брандт поддерживает многочисленные контакты с представителями трех союзников. Как публицист в Стокгольме, он прежде всего посвящает себя вопросу стратегии мира после военной победы над Гитлером.

С момента его побега в нейтральной Швеции в 1940 г. Брандт поддерживает многочисленные контакты с представителями трех союзников. Как публицист в Стокгольме, он прежде всего посвящает себя вопросу стратегии мира после военной победы над Гитлером.

Вместе с немецкими и международными демократическими социалистами Вилли Брандт планирует послевоенные программы для Германии, Европы и всего мира. Для всех практических целей, после того как СДПГ прекратила свое существование как партия с началом Второй мировой войны, Брандт снова присоединяется к СДПГ в 1944 году. Хотя он последовательно выступает за сотрудничество социал-демократов и коммунистов и за создание партии единства. рабочего движения.

Напуганный миллионными преступлениями национал-социализма, Брандт желает полного разгрома «Третьего рейха» в ближайшем будущем. Однако он неизменно подчеркивает, что не все немцы нацисты и коллективной вины нет. Тем не менее его надежда на то, что немцы сами приведут к падению нацистского режима посредством революции, не оправдалась.

Попытка свержения группы сопротивления « Kreisauer Kreis» («Круг Крайзау»), с которой Брандт был слабо связан с 1943 года, провалилась 20 июля 1944 года. Только после полной оккупации Германии американцами, британцами и советских войск и «безоговорочной капитуляции» немецкого вермахта 8 мая 1945 г. окончательно положили конец нацистской тирании в Европе.

Ссылки на литературу:

Вилли Брандт – Berliner Ausgabe, Bd. 1: Гитлер ist nicht Deutschland. Югенд в Любеке – Изгнание в Норвегии 1928–1940, медвежонок. фон Эйнхарт Лоренц, Бонн, 2002 г.

Вилли Брандт – Berliner Ausgabe, Bd. 2: Гитлер ist nicht Deutschland. Цвей Фатерлендер. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940-1947, bearb. фон Эйнхарт Лоренц, Бонн, 2000.

Вилли Брандт: Links und frei. Mein Weg 1930–1950, Гамбург, 1982 (Neuauflage, 2012).

Вилли Брандт: Verbrecher und andere Deutsche. Ein Bericht aus Deutschland 1946, bearb.