Индийский поход (327 до н.э.)

Индийский поход — поход Александра Македонского на Индию.

Содержание

|

История

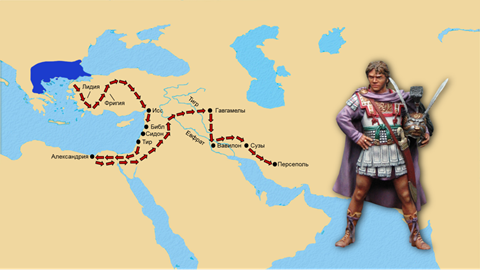

В 327 году до н. э. Александр Македонский начал поход в Индию. Таким образом он вышел из державы Ахеменидов и устремился в земли, почти неведомые грекам. Об Индии у него и его спутников имелись в основном фантастические сведения. Не было реального представления ни о её размерах, ни о трудностях, связанных с её захватом, ни тем более о странах, которые лежали ещё дальше на востоке. О существовании Китая греки в IV в. до н. э. даже не догадывались.

Причина похода

На столь опасное предприятие Александра толкали рассказы (подчас сильно преувеличенные) о сказочных богатствах Индии. Кроме того, ему, несомненно, вскружили голову его собственные грандиозные успехи, и он даже видел себя господином мира. Его преследовала навязчивая идея дойти до «края земли», который, как тогда ошибочно полагали греки, находится где-то совсем недалеко, омыть своё оружие в водах Великого Восточного океана, подчинить себе всю ойкумену (обитаемую сушу).

Кроме того, ему, несомненно, вскружили голову его собственные грандиозные успехи, и он даже видел себя господином мира. Его преследовала навязчивая идея дойти до «края земли», который, как тогда ошибочно полагали греки, находится где-то совсем недалеко, омыть своё оружие в водах Великого Восточного океана, подчинить себе всю ойкумену (обитаемую сушу).

Проход через племена

Однако Индийский поход оказался труднее, чем ожидалось. Правда, вначале продвижения войска, по долинам Инда и его притоков проходило относительно спокойно. Александр столкнулся как с многочисленными мелкими независимыми царствами, которыми управляли раджи, так и с племенами, жившими ещё в первобытных условиях. Некоторые раджи добровольно переходили на сторону Александра. Но другие царьки, напротив, оказывали серьёзное сопротивление. Особенно много хлопот доставил Александру раджа Пор, навязавший ему жестокое сражение на берегах реки Гидаспа (326 г. до н. э.).

Битва с племенем Пора

Приток Инда Гидасп, на противоположных берегах которого расположились греко-македонская и индийская армии, был широк и полноводен. Перейти его в брод не стоило даже и пытаться; потому Александр приказал подготовить корабли, а также использовать кожаные мешки, набитые сеном. Однако перенаправляться через бурную реку прямо напротив сильного вражеского войска было крайне опасно, и Александр предпринял обходной манёвр.

Перейти его в брод не стоило даже и пытаться; потому Александр приказал подготовить корабли, а также использовать кожаные мешки, набитые сеном. Однако перенаправляться через бурную реку прямо напротив сильного вражеского войска было крайне опасно, и Александр предпринял обходной манёвр.

Тактика Александра

Примерно в 26 км выше по течению от лагеря он тайно подготовил место переправы. Туда была под покровом ночи переброшена часть его сил, там же находился и сам царь. В назначенный день основные войска должны были, отвлекая врага, имитировать подготовку к посадке на суда. Именно так и произошло. Тем временем Александр со своими отрядами быстро и незаметно для Пора форсировал Гидасп и ударил по индийским войскам с левого фронта. Его первая атака пришлась на конницы и колесницы индийцев под командованием сына Пора. Со своими кавалеристами Александр Македонский разгромил их. Пор, узнав об этом сам повёл большую часть армии навстречу врагу. Остальные силы греко-македонян, воспользовавшись этим, начали переправу через Гидасп. Они напали на индийцев с тылу, и те оказались зажаты с двух сторон в «клещи». Перед фронтом Пора находилась линия боевых слонов. В битве при Гидаспе греки впервые столкнулись с таким массовых применением этих мощных животных, которых можно назвать своеобразными «танками» Древнего мира. Это живое оружие настолько впечатлило завоевателей, что впоследствии греческие полководцы активно использовали слонов в боевых действиях. Лошади греков и македонян боялись слонов. Потому в атаку на них были брошены отряды пехотинцев. Их великолепная боеспособность и решила исход битвы. Те слоны, чьи погонщики были убиты, стали неуправляемые; другие были ранены и в бешенстве топтали своих же воинов. В конце концов противник был полностью разгромлен и обращён в бегство. Сам Пор, весь израненный, попал в плен.

Они напали на индийцев с тылу, и те оказались зажаты с двух сторон в «клещи». Перед фронтом Пора находилась линия боевых слонов. В битве при Гидаспе греки впервые столкнулись с таким массовых применением этих мощных животных, которых можно назвать своеобразными «танками» Древнего мира. Это живое оружие настолько впечатлило завоевателей, что впоследствии греческие полководцы активно использовали слонов в боевых действиях. Лошади греков и македонян боялись слонов. Потому в атаку на них были брошены отряды пехотинцев. Их великолепная боеспособность и решила исход битвы. Те слоны, чьи погонщики были убиты, стали неуправляемые; другие были ранены и в бешенстве топтали своих же воинов. В конце концов противник был полностью разгромлен и обращён в бегство. Сам Пор, весь израненный, попал в плен.

Продолжение похода

Александр двигался всё дальше на восток, переходя через глубокие реки, прокладывая путь в девственных тропических джунглях, постоянно обороняясь от внезапных набегов местных племён. А конца этому тяжёлому и опасному путь, казалось, не предвиделось. Вожделенный «край земли» отодвигался всё дальше и дальше, Индия оказалась несравненно большей по размеру, чем считалось ранее. Ходили слухи о том, что самые мощные индийские государства ещё впереди. Самого Александра, конечно, всё это не могло остановить, но армия была уже совершенно измучена.

А конца этому тяжёлому и опасному путь, казалось, не предвиделось. Вожделенный «край земли» отодвигался всё дальше и дальше, Индия оказалась несравненно большей по размеру, чем считалось ранее. Ходили слухи о том, что самые мощные индийские государства ещё впереди. Самого Александра, конечно, всё это не могло остановить, но армия была уже совершенно измучена.

Причины отступления

Воины, непривычные к индийским климатическим условиям, страдали от тропических лихорадок, мокли под проливными дождями, гибли от укусов змей и ядовитых насекомых. В конце концов войско отказалось продолжить поход — неожиданный, но закономерный результат. Это стало серьёзным ударом по самолюбию Александра, но изменить что-либо было не в его силах. После нескольких дней тщательных уговоров полководец приказал собираться в обратный путь. Сама природа остановила его неудержимое стремление к мировому владычеству.

Примечания

- Второй Индийский поход

Источники

[источник не указан 199 дней]

- Аванта +, История Войн, Суриков Игорь

Ссылки

Индийский поход Александра Македонского – Мир Знаний

История

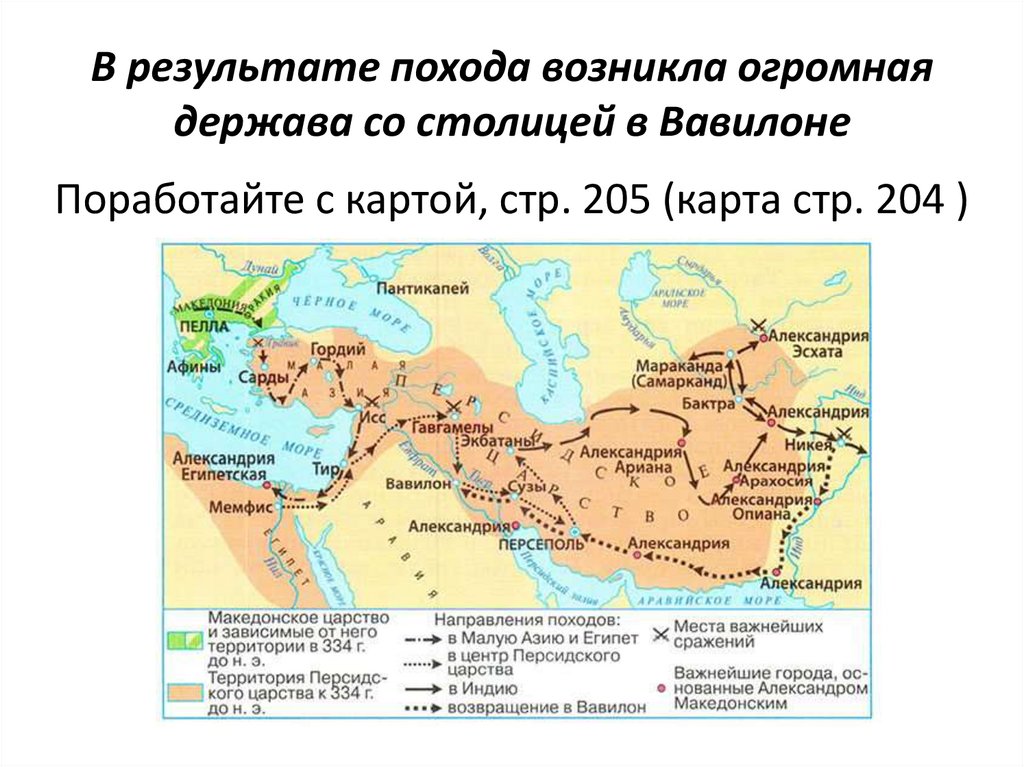

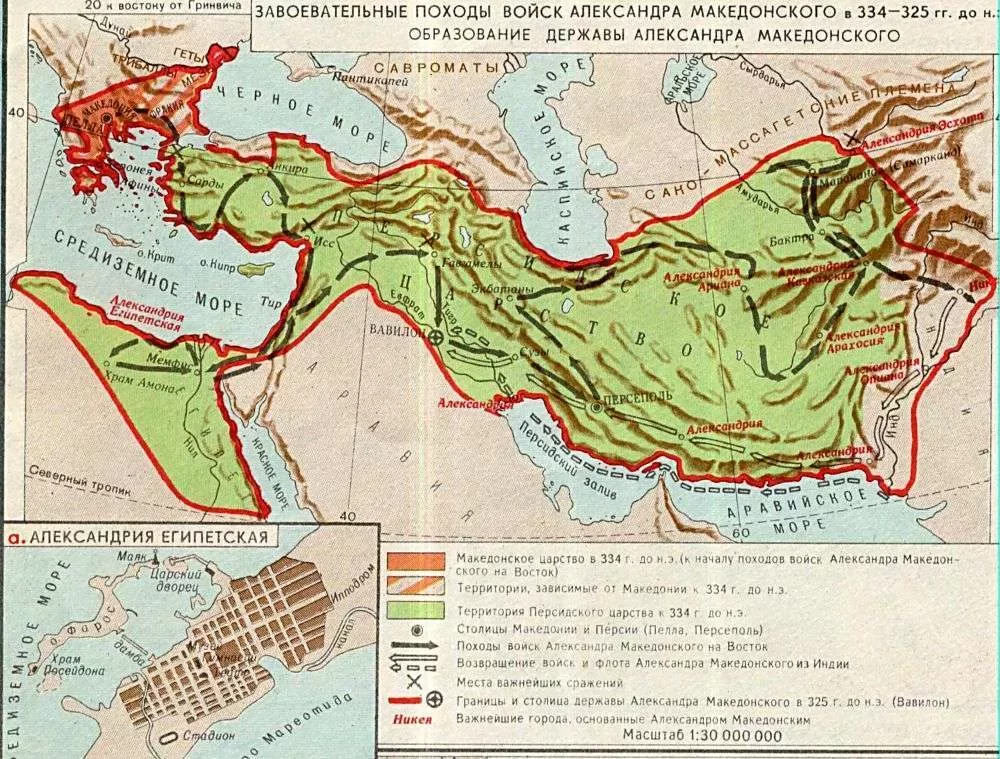

К осени 327 года до н. э. Александр Македонский сокрушил Персидскую империю и захватил огромные территории в Азии. Но Александр не был бы собой, если бы остановился на достигнутом. Одержимый амбициозной идеей создания всемирной монархии, великий завоеватель вторгается на землю Индии. Начинается самый «романтический» поход царя Александра…

э. Александр Македонский сокрушил Персидскую империю и захватил огромные территории в Азии. Но Александр не был бы собой, если бы остановился на достигнутом. Одержимый амбициозной идеей создания всемирной монархии, великий завоеватель вторгается на землю Индии. Начинается самый «романтический» поход царя Александра…

«Романтики с большой дороги»

Действительно, что же еще могло двигать Александром, кроме романтической идеи покорения всего мира? Ведь поход в Индию не может быть объяснен никакими стратегическими или политическими соображениями. Индийские земли не входили в состав Персидской державы, так что здесь (в отличие от боев предыдущих лет) не могла идти речь о стандартной «зачистке» сатрапий поверженного государства Ахеменидов. Кроме идеи «мировой монархии» Александра привлекала и сама Индия, о которой в эллинском мире ходили самые фантастические слухи. Покорить эту сказочную страну, которая, по представлениям древних, располагалась на самом краю ойкумены (обитаемого мира), — эта мысль не могла не завлечь такого любителя «сверхчеловеческих» подвигов, каким был Александр.

Весной 326 года до н. э. македонское войско форсировало Инд и устремилось вглубь неведомых земель, куда не ступала прежде нога ни одного грека.

Единого индийского государства тогда еще не существовало — весь полуостров Индостан был разделен на множество независимых княжеств. Первым княжеством, оказавшимся на пути македонской армии, стало государство индусского царька по имени Таксил.

Таксил проявил благоразумие — и сразу сдался. Поэтому его земли и избежали разгрома. Впрочем, Таксил выкинул белый флаг не столько из-за трусости, сколько из-за желания использовать войско таинственных завоевателей для борьбы со своим заклятым врагом — властителем соседнего княжества. Соседа-соперника звали Пор.

Поэтому Таксил радушно принял македонское войско, снабдил его всем необходимым провиантом и услужливо направил в сторону царства Пора. Царь Пор сдаваться не захотел и выступил со всем своим войском навстречу наглым захватчикам. Решающая битва состоялась на притоке Инда — реке Гидасп.

Битва на Гидаспе

Пор с большим войском, в котором — помимо пехоты и конницы — находилось 200 слонов и 300 боевых колесниц, стоял на левом берегу Гидаспа, желая помешать переправе македонской армии. Был конец июня, уже начался сезон тропических дождей. О переправе раздувшейся реки на глазах неприятельской армии нечего было и думать. Поэтому Александр пошел на хитрость. Он оставил большую часть войска имитировать переправу реки «в лоб». Индусы клюнули на это и полностью увлеклись отражением бутафорских атак. В это время сам Александр взял 11 тысяч бойцов, отошел вверх по течению, ночью быстро переправился на другой берег и на следующее утро двинулся на индийскую армию.

Царь Пор, узнав о приближении неприятеля, спешно построил свои войска в боевой порядок. В центре он разместил 200 боевых слонов. На каждом слоне, кроме погонщика, имелась небольшая башенка с несколькими стрелками. Интервалы между слонами прикрывались пехотой. На флангах Пор поставил конницу и колесницы.

Началась битва. Индийские воины дрались превосходно. Сам царь Пор геройски рубился врукопашную. Македонским бойцам пришлось несладко. Кроме того, в этой битве европейцы (македонцы и греки) впервые встретили совершенно новый для себя вид оружия — боевых слонов! Ничего подобного им раньше видеть не приходилось. А в бою вид этих ревущих гигантов был ужасающим. Слоны производили огромные опустошения в рядах македонцев: они топтали людей ногами, хватали хоботами, пронзали клыками, в то время как сидящие на них стрелки осыпали врагов стрелами и копьями.

Лучшая в мире конница против слонов

Однако постепенно слоны слабели от усталости. Да и оправившиеся македонские солдаты стали наносить им ужасные колото-резаные раны.

Обезумевшие от боли животные мчались куда глаза глядят, топча собственных же воинов. Но исход битвы решили не «слоновьи баталии», а — как всегда — атака македонской конницы.

Мы уже как-то писали о военных реформах царя Филиппа Македонского — отца великого Александра. И главнейшей из этих реформ стало создание кавалерии как отдельного вида войск. Реформы царя Филиппа предопределили победы его сына.

И главнейшей из этих реформ стало создание кавалерии как отдельного вида войск. Реформы царя Филиппа предопределили победы его сына.

Македонской кавалерии не было равных — ни по боевым навыкам, ни по дисциплине. Благодаря своей коннице Александр Македонский смог сокрушить громаднейшее Персидское царство.

И сейчас, в Индии, македонская кавалерия сказала свое веское слово.

Против атаки лучшей в мире конницы индусы не смогли устоять (ее атаку на левом фланге — по традиции — возглавил сам Александр). Одновременно и главные силы македонцев (те, что имитировали атаки в лоб накануне) тоже переправились через Гидасп. Индийская армия оказалась зажатой между молотом и наковальней. И как результат — расплющена «в тонкий блин».

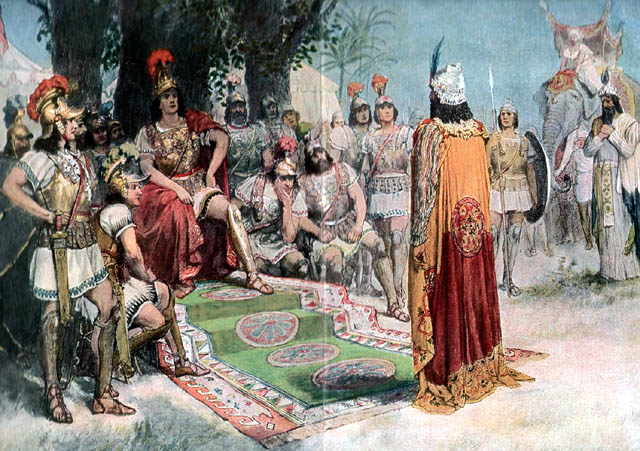

Потери индусов были огромны. Сам царь Пор был ранен и попал в плен. Победа на Гидаспе сделала Александра повелителем всего Пенджаба и — как он надеялся — в перспективе и всей Индии. Но увы — надеждам великого полководца не суждено было сбыться. Здесь, на Гидаспе, уже после битвы с индусами, Александр Македонский потерпел первое в своей жизни поражение. Причем — от своих же собственных солдат. Армия отказалась следовать дальше за своим вождем…

Причем — от своих же собственных солдат. Армия отказалась следовать дальше за своим вождем…

«Ты куда, Одиссей, — от жены, от детей?»

Состояние простых солдат можно понять. Основное ядро армии проделало весь персидский поход не сменяясь. А начался этот поход — ни много ни мало — 8 лет назад. То есть солдаты уже по восемь лет не видели своих жен и детей! Они проделали путь длиной примерно в 18 000 километров. И это все среди невероятных опасностей и лишений. Воины были измучены — и физически, и морально.

А тут еще тропический климат Индии, так губительно действовавший на новичков-европейцев! Как только македонцы подошли к Гидаспу, начались каждодневные ливни. Округа кишела ядовитыми змеями. Все это крайне негативно действовало на настроение солдат.

И вот настал момент, когда они сказали — хватит! Мы хотим вернуться домой. Несколько дней Александр убеждал своих воинов последовать за ним — к «небывалой славе, достойной Геракла». Все было напрасно. Не только простые воины, но и их командиры, и даже ближайшие сподвижники Александра (кто явно, кто тайно), но все они хотели одного — вернуться домой. Александр понял, что если он все же захочет стать повелителем мира, то — скорее всего — завоевывать этот самый мир ему придется уже одному. Скрепя сердце македонский царь отдал приказ — возвращаться домой!

Не только простые воины, но и их командиры, и даже ближайшие сподвижники Александра (кто явно, кто тайно), но все они хотели одного — вернуться домой. Александр понял, что если он все же захочет стать повелителем мира, то — скорее всего — завоевывать этот самый мир ему придется уже одному. Скрепя сердце македонский царь отдал приказ — возвращаться домой!

Легко сказать, но трудно сделать. Как отступать? Той же самой дорогой, какой пришел сюда? Через горы и пустыни? Это долго и крайне опасно — армия может попросту не дойти и сгинуть в пути.

Александр принимает решение: в авральные сроки построить флот (благо древесины вокруг было полно — тропический лес!), погрузить на корабли солдат и спуститься вниз по Инду до самого океана (который ныне зовут Индийским). А далее через океан и Персидский залив — в устье Евфрата. Ну а там уже по суше в Вавилон — город, который Александр выбрал столицей своей необъятной империи.

Возвращение

За короткое время было построено около 800 судов. В ноябре 326 года, после торжественных жертвоприношений морским и речным богам, огромный флот двинулся вниз по Инду. Начальником флота был назначен ученый грек Неарх, который оставил подробное описание этого плавания.

В ноябре 326 года, после торжественных жертвоприношений морским и речным богам, огромный флот двинулся вниз по Инду. Начальником флота был назначен ученый грек Неарх, который оставил подробное описание этого плавания.

Путь домой был не прост. Не все пошло так, как предполагалось. Так, половине армии от устья Инда до устья Евфрата все же пришлось возвращаться не по морю, а по суше — через знойные пустыни южного Ирана (тогда эта область называлась Гедрозия). Вел эту половину — как всегда в самых опасных ситуациях — сам Александр Македонский. Наконец, уже у Евфрата, обе части армии — «морская» и «сухопутная» — соединились и торжественно вошли в Вавилон (случилось это в 324 году до н. э.). Легендарный поход Александра Македонского завершился. Длился он целых 10 лет. За это время великий завоеватель создал империю такой протяженности, какой не знала вся предыдущая история. Царство Александра простиралось от Эгейского моря на западе — до Инда и Памира на востоке.

Но самому Александру недолго придется наслаждаться столь ослепительным могуществом.

Дальние и последние завоевания 327-325 гг. до н.э.

Когда завоевание Империи Ахеменидов было почти завершено, Александр Македонский продолжал продвигать свои армии на восток, на Индийский субконтинент. Империя Ахеменидов основала как минимум две сатрапии в долине реки Инд. Более того, Индийский субконтинент был сказочно богатой землей, которую когда-либо видели немногие греки или македонцы. Тем не менее, различные правители Индии также были могущественными военачальниками, командовавшими огромными армиями, и Александру Македонскому было нелегко победить их. В результате там македонцам предстояла самая трудная из кампаний.

Вторжение Александра Македонского в Индию ограничилось районом бассейна реки Инд. За десятилетия до вторжения империя Ахеменидов контролировала большую часть региона, но свидетельств правления Ахеменидов к востоку от реки Инд не существовало. Большая часть региона управлялась небольшими государствами, основанными на доминировании определенного племени. Эти государства признали господство Ахеменидов и снабжали войсками Ахеменидскую империю. Это был высокоурбанизированный регион с обширными сельскохозяйственными угодьями и хорошо налаженными торговыми путями. Были также некоторые гораздо менее развитые сообщества в районах вокруг лесов, пустынь и побережий.

Греческие отчеты не упоминают ни буддизм, ни храмы, ни даже религию. Единственным упоминанием кастовой системы являются брахманы, которых описывают не как жрецов, а как философов и советников королей и принцев Индии. Греческие наблюдатели также были свидетелями сати, обычая вдов, приносящих себя в жертву на погребальных кострах своих мужей, ритуального обнажения мертвых тел стервятниками и практики рабства. Однако греки также признавали культурные различия между разными группами индейцев в разных частях долины реки Инд. Однако, возможно, наибольшее впечатление произвели индийские медицинские науки, которые в некоторых областях были более развиты, чем греческие.

Завершение завоевания империи Ахеменидов: вторжение в Индию

Вторжение в Индию было во многом следующим логическим этапом завоевания Александром Македонским империи Ахеменидов. В конце концов, это была единственная оставшаяся часть империи Ахеменидов, которая не подчинилась ему. В 327 г. до н.э. Александр призвал вождей сатрапии Гандхары подчиниться ему. Амби (по-гречески Омфис), правитель Таксилы, подчинился и повел свои войска вместе с Александром Великим во время вторжения. Александр женился на Роксане, чтобы укрепить свои отношения с сатрапами в Средней Азии и обеспечить свои пути снабжения и коммуникации. Он также отправил своего генерала Аминтаса с 3500 кавалерией и 10 000 пехотинцев для охраны региона, прежде чем начать свою кампанию.

В конце концов, это была единственная оставшаяся часть империи Ахеменидов, которая не подчинилась ему. В 327 г. до н.э. Александр призвал вождей сатрапии Гандхары подчиниться ему. Амби (по-гречески Омфис), правитель Таксилы, подчинился и повел свои войска вместе с Александром Великим во время вторжения. Александр женился на Роксане, чтобы укрепить свои отношения с сатрапами в Средней Азии и обеспечить свои пути снабжения и коммуникации. Он также отправил своего генерала Аминтаса с 3500 кавалерией и 10 000 пехотинцев для охраны региона, прежде чем начать свою кампанию.

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

Между маем 327 г. до н.э. и мартом 326 г. до н.э. Александр Македонский начал первую фазу своего вторжения с того, что сейчас известно как Кампания Кофена. Его цель состояла в том, чтобы обезопасить свою линию связи, захватив крепости племен аспасиоев, гуреев и ассакеноев в долине Кунар в современном Афганистане и в долинах Панджкора (Дир) и Сват в современном Пакистане. Аспасийцы были побеждены первыми, и Александр Македонский взял их города после серии ожесточенных сражений, в ходе которых были ранены и он, и его полководец Птолемей; хотя Птолемей убил апасийского царя. Затем гуреи разрушили свои города и попытались застать македонцев врасплох, но потерпели поражение. Затем ассацины потерпели поражение в жестокой битве, а их царь был убит. Однако Клеофис, мать ассакинского царя, отказалась сдать столицу Массагу, которая пала лишь после тяжелой осады. Наконец, Александр взял Аорнус, что оказалось его последней крупной осадой и обеспечило его коммуникации через Гиндукуш.

Аспасийцы были побеждены первыми, и Александр Македонский взял их города после серии ожесточенных сражений, в ходе которых были ранены и он, и его полководец Птолемей; хотя Птолемей убил апасийского царя. Затем гуреи разрушили свои города и попытались застать македонцев врасплох, но потерпели поражение. Затем ассацины потерпели поражение в жестокой битве, а их царь был убит. Однако Клеофис, мать ассакинского царя, отказалась сдать столицу Массагу, которая пала лишь после тяжелой осады. Наконец, Александр взял Аорнус, что оказалось его последней крупной осадой и обеспечило его коммуникации через Гиндукуш.

Выйдя из Гиндукуша, армия Александра Македонского соединилась с войсками царя Амбхи из Таксилы. Продолжая свой поход на восток, они вошли на территорию царя Поруса (возможно, Пауравы), правившего между реками Гидасп и Акесин (Ченаб) в районе Пенджаба. Порус и Амби долгое время были соперниками, и теперь Порус был полон решимости защитить свое королевство. Против армии Александра Македонского из 40 000 пехотинцев, 5–7 000 всадников и примерно 5 000 союзных индейцев Порус собрал 20–50 000 пехотинцев, 2–4 000 всадников, 1 000 колесниц и 85–200 боевых слонов. Обе армии расположились лагерем на противоположных берегах реки Гидасп (Джелум), которая была настолько глубокой и быстрой, что любая сторона, пытавшаяся атаковать ее, скорее всего, была бы уничтожена другой. В течение нескольких дней Александр перемещал свою конницу вверх и вниз по берегу реки в поисках места для переправы, а Порус следовал за ним. В конце концов, Александр смог перебросить войска через реку, в то время как его полководец Кратер отвлек силы Поруса.

Порус и Амби долгое время были соперниками, и теперь Порус был полон решимости защитить свое королевство. Против армии Александра Македонского из 40 000 пехотинцев, 5–7 000 всадников и примерно 5 000 союзных индейцев Порус собрал 20–50 000 пехотинцев, 2–4 000 всадников, 1 000 колесниц и 85–200 боевых слонов. Обе армии расположились лагерем на противоположных берегах реки Гидасп (Джелум), которая была настолько глубокой и быстрой, что любая сторона, пытавшаяся атаковать ее, скорее всего, была бы уничтожена другой. В течение нескольких дней Александр перемещал свою конницу вверх и вниз по берегу реки в поисках места для переправы, а Порус следовал за ним. В конце концов, Александр смог перебросить войска через реку, в то время как его полководец Кратер отвлек силы Поруса.

Порус вскоре обнаружил, что Александр переправился через реку, и послал своего сына и колесницы, чтобы попытаться остановить его. Однако они потерпели поражение, а сын Поруса был убит. Когда началось главное сражение, Александр Македонский послал своих конных лучников атаковать индийскую кавалерию на правом фланге, а его кавалерия-товарищ атаковала индийскую кавалерию на левом. Увидев своих соотечественников слева в беде, индийская кавалерия справа поскакала им на помощь. За ними последовала остальная часть македонской кавалерии, атакованная с тыла и рассеянная. Затем индийские боевые слоны и пехота атаковали и были встречены македонской фалангой. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка, в которой каждая сторона предпринимала неоднократные атаки и несла много потерь. В конце концов, Кратер прибыл с подкреплением как раз в тот момент, когда Александр Македонский смог атаковать тыл армии Пора своей кавалерией, наконец сломив его и фактически положив конец битве при Гидаспе.

Однако они потерпели поражение, а сын Поруса был убит. Когда началось главное сражение, Александр Македонский послал своих конных лучников атаковать индийскую кавалерию на правом фланге, а его кавалерия-товарищ атаковала индийскую кавалерию на левом. Увидев своих соотечественников слева в беде, индийская кавалерия справа поскакала им на помощь. За ними последовала остальная часть македонской кавалерии, атакованная с тыла и рассеянная. Затем индийские боевые слоны и пехота атаковали и были встречены македонской фалангой. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка, в которой каждая сторона предпринимала неоднократные атаки и несла много потерь. В конце концов, Кратер прибыл с подкреплением как раз в тот момент, когда Александр Македонский смог атаковать тыл армии Пора своей кавалерией, наконец сломив его и фактически положив конец битве при Гидаспе.

э., через Метрополитен-музей

э., через Метрополитен-музей

Македонцы понесли тяжелые потери во время битвы при Гидаспе. Тем не менее, когда Порус сдался, Александр Македонский пощадил его, вернул ему трон и помог ему примириться с Амбхи из восхищения его храбростью и доблестью. Способный местный правитель также помогал Александру управлять своей территорией. Во время битвы конь Александра Македонского Буцефал получил смертельную рану. Впервые приняв Буцефала подростком и проехав на нем через всю Азию, Александр Македонский основал в его честь город Александрия Буцефал. Затем Александр Македонский двинулся, получив капитуляцию дополнительных королей, пока около реки Гифасис (современный Беас) его люди, наконец, не отказались идти дальше. Они взбунтовались и умоляли Александра повернуть назад и позволить им вернуться домой.

Река Гифасис находится не слишком далеко от Ганга, который, как говорили македонцам, был невероятно широким и глубоким, что делало любое пересечение реки трудным. Он также находился на границе огромной и могущественной империи Нанда. Потерпев поражение от армии Поруса, македонцы Александра Македонского были совершенно деморализованы перспективой столкнуться с другой, более могущественной индийской армией. Не сумев убедить своих людей идти дальше, Александр несколько дней дулся в своей палатке, пока солдаты не умолили его снова возглавить их и не заявили о своей любви и верности. Примирившись таким образом, Александр и македонская армия начали долгий поход на запад. Интересно, что царь Нанды, Дхана Нанда, правил всего несколько лет, поскольку он был свергнут Чандрагуптой Маурья, основателем Империи Маурьев, в 322 г. до н.э.

Он также находился на границе огромной и могущественной империи Нанда. Потерпев поражение от армии Поруса, македонцы Александра Македонского были совершенно деморализованы перспективой столкнуться с другой, более могущественной индийской армией. Не сумев убедить своих людей идти дальше, Александр несколько дней дулся в своей палатке, пока солдаты не умолили его снова возглавить их и не заявили о своей любви и верности. Примирившись таким образом, Александр и македонская армия начали долгий поход на запад. Интересно, что царь Нанды, Дхана Нанда, правил всего несколько лет, поскольку он был свергнут Чандрагуптой Маурья, основателем Империи Маурьев, в 322 г. до н.э.

После мятежа Александр Македонский двинул свою армию вниз по реке вдоль Гидаспа к Акесине, чтобы определить восточные пределы своей империи. Однако маллийцы и оксидракцы, хотя и были традиционными врагами, заключили союз, чтобы противостоять македонцам. Их объединенные силы были названы номером 9.0000 пехотинцев, 10000 всадников и 900 колесниц. Без ведома индейцев Александр Македонский был готов вести войну круглый год, что было немыслимо для большинства древних армий. Поэтому индейцы были застигнуты врасплох скоростью продвижения Александра. Не желая упускать ни одного индейца, Александр провел изощренную кампанию переправ через реки и стремительных маршей с различными корпусами своей армии, действовавшими самостоятельно. Вскоре союз между маллианцами и оксидракцами распался, поскольку они не могли договориться о том, кто должен командовать или какой должна быть их стратегия, и они отступили в свои столицы.

Однако маллийцы и оксидракцы, хотя и были традиционными врагами, заключили союз, чтобы противостоять македонцам. Их объединенные силы были названы номером 9.0000 пехотинцев, 10000 всадников и 900 колесниц. Без ведома индейцев Александр Македонский был готов вести войну круглый год, что было немыслимо для большинства древних армий. Поэтому индейцы были застигнуты врасплох скоростью продвижения Александра. Не желая упускать ни одного индейца, Александр провел изощренную кампанию переправ через реки и стремительных маршей с различными корпусами своей армии, действовавшими самостоятельно. Вскоре союз между маллианцами и оксидракцами распался, поскольку они не могли договориться о том, кто должен командовать или какой должна быть их стратегия, и они отступили в свои столицы.

Наконец, Александр Македонский подошел к столице маллийцев, возможно, к современному городу Мултан. Маллийцы в последний раз попытались встретиться с Александром Македонским на поле боя, но снова потерпели поражение. Когда македонцы подошли к городу, маллийцы оставили внешние укрепления и отступили в город. Александр приказал своим людям подорвать стены, но потерял терпение. Он схватил лестницу и взобрался на стены с двумя другими солдатами. Остальные македонцы попытались последовать за ними, но так теснили лестницы, что они сломались под тяжестью. Когда маллианцы поняли, кто такой Александр и насколько он уязвим, они отчаянно пытались его убить. Хотя македонцы умоляли Александра спрыгнуть со стены на их щиты, он вместо этого бросился дальше в цитадель. Там он убил лидера маллианцев, но был ранен стрелой в легкое. Затем македонцы ворвались в цитадель и спасли Александра, которого они отнесли для лечения, и приступили к резне маллийцев, которые, по их мнению, убили их царя.

Когда македонцы подошли к городу, маллийцы оставили внешние укрепления и отступили в город. Александр приказал своим людям подорвать стены, но потерял терпение. Он схватил лестницу и взобрался на стены с двумя другими солдатами. Остальные македонцы попытались последовать за ними, но так теснили лестницы, что они сломались под тяжестью. Когда маллианцы поняли, кто такой Александр и насколько он уязвим, они отчаянно пытались его убить. Хотя македонцы умоляли Александра спрыгнуть со стены на их щиты, он вместо этого бросился дальше в цитадель. Там он убил лидера маллианцев, но был ранен стрелой в легкое. Затем македонцы ворвались в цитадель и спасли Александра, которого они отнесли для лечения, и приступили к резне маллийцев, которые, по их мнению, убили их царя.

Пролежав четыре дня на грани смерти, Александр оправился от раны и принял капитуляцию выживших маллианцев. Затем он продолжил свой путь вниз по реке, покоряя оставшиеся на своем пути индейские племена. Достигнув побережья, Александр Македонский поручил флоту исследовать Персидский залив, а остальную часть своей армии направил обратно в Вавилон через суровую Гедросианскую пустыню. В Индии он оставил Пейфона и Евдема в качестве своих сатрапов вместе с Порусом и Амбхи с большой армией. После внезапной смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. Порус был убит Евдемом, который затем был казнен другим бывшим генералом Александра, в то время как Пейтон был убит в бою, а Амбхи уступил свое королевство Чандрагуте Маурье.

Затем он продолжил свой путь вниз по реке, покоряя оставшиеся на своем пути индейские племена. Достигнув побережья, Александр Македонский поручил флоту исследовать Персидский залив, а остальную часть своей армии направил обратно в Вавилон через суровую Гедросианскую пустыню. В Индии он оставил Пейфона и Евдема в качестве своих сатрапов вместе с Порусом и Амбхи с большой армией. После внезапной смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. Порус был убит Евдемом, который затем был казнен другим бывшим генералом Александра, в то время как Пейтон был убит в бою, а Амбхи уступил свое королевство Чандрагуте Маурье.

Вторжение Александра Македонского на территорию Империи Ахеменидов на Индийском субконтиненте впервые привело к прямому контакту двух совершенно разных культур. Были основаны греческие колонии, так что культурные контакты и обмен продолжались еще долгое время после отъезда Александра Македонского. В результате происходил оживленный обмен идеями о философии, религии, медицине, науке, математике, географии, военном деле, торговле и искусстве. Сохранившиеся индо-греческие произведения искусства формируют свой особый стиль и являются одними из самых впечатляющих произведений, созданных в этот период. Истории Индии веками передавались по Европе, так что завоевания Александра приобрели мифические масштабы и оказали глубокое влияние. Поэтому было бы разумно заключить, что пребывание Александра Македонского в Индии было самым важным аспектом его наследия.

В результате происходил оживленный обмен идеями о философии, религии, медицине, науке, математике, географии, военном деле, торговле и искусстве. Сохранившиеся индо-греческие произведения искусства формируют свой особый стиль и являются одними из самых впечатляющих произведений, созданных в этот период. Истории Индии веками передавались по Европе, так что завоевания Александра приобрели мифические масштабы и оказали глубокое влияние. Поэтому было бы разумно заключить, что пребывание Александра Македонского в Индии было самым важным аспектом его наследия.

Учебное пособие Александра Великого: Индия

Индия во времена Александра означала землю Инда, а не обязательно область, где стоит современная страна Индия. Греки, имевшие ограниченные познания в географии Средней Азии, почти ничего не знал об Индийском субконтиненте или Китае. Индия, для греков означало территорию в западном Пакистане, особенно территории Пенджаб и Синд.

Есть несколько возможных причин, по которым Александр выбрал

преследовать Индию. Частью может быть просто то, что Персия когда-то обладала

части Индии, и поэтому Александр, как новый Великий Король,

хотел восстановить. Поскольку мало что было известно об Индии, любопытство

вероятно, также был фактором. Возможно, самым важным было то, что Индия была

конец Азии, насколько знал Александр; его приобретение было необходимо

если он будет править всем континентом.

Частью может быть просто то, что Персия когда-то обладала

части Индии, и поэтому Александр, как новый Великий Король,

хотел восстановить. Поскольку мало что было известно об Индии, любопытство

вероятно, также был фактором. Возможно, самым важным было то, что Индия была

конец Азии, насколько знал Александр; его приобретение было необходимо

если он будет править всем континентом.

Вторжение в Индию началось летом 327 г. до н.э. Александр действовал так же, как и во время своего персидского завоевания, победив город за городом. Многие города сдались без боя; те что обычно не убивали без пощады. Александр вскоре получил поддержку Амби, правителя Аттока. Александр и его войска отдыхали на пару месяцев в столицу Таксилеса, пока готовились встретиться с врагом Амби, Порусом.

В ответ на просьбу Александра о представлении, Порус

собрал свое войско и приготовился встретить Александра на берегу

река Гидасп. Когда Александр прибыл, он обнаружил, что Порус

броды охранялись слонами, что делало переправу невозможной. Более того, всякий раз, когда Александр двигался вдоль реки, Порус отражал

его на противоположной стороне. Чтобы сбить с толку своего врага, Александр разделил

свою армию на несколько отрядов и раскинул их по берегу. Этот

расставание также дало Александру возможность искать другие возможные

броды дальше вниз; действительно, подходящего нашлось семнадцать

миль вверх по течению. Вопрос заключался в том, сможет ли Александр удержать Поруса.

от того, чтобы следовать за ним весь путь до этого пункта пересечения.

Более того, всякий раз, когда Александр двигался вдоль реки, Порус отражал

его на противоположной стороне. Чтобы сбить с толку своего врага, Александр разделил

свою армию на несколько отрядов и раскинул их по берегу. Этот

расставание также дало Александру возможность искать другие возможные

броды дальше вниз; действительно, подходящего нашлось семнадцать

миль вверх по течению. Вопрос заключался в том, сможет ли Александр удержать Поруса.

от того, чтобы следовать за ним весь путь до этого пункта пересечения.

В очередной раз Александр разработал план, чтобы запутать своего врага.

В течение нескольких ночей он посылал кавалерию в разные места вдоль

банк и приказал им шуметь и поднимать боевые кличи.

Порус, конечно, следовал за ними первые несколько раз, но в конце концов

перестал реагировать на блеф Александра. В запланированную ночь

для атаки Александр разделил войска на три группы.

Один останется на прежнем месте, чтобы Порус не был начеку,

в то время как вторая группа готовилась к переходу, который должен был состояться

только если Александру удастся расчистить броды. сам Александр

возглавил третью группу, состоявшую примерно из 15 000 пехотинцев и 5 500

кавалерия. Порус отправил первоначальную группу из примерно 2000 кавалеристов во главе с

его сыном, чтобы напасть на македонцев, когда они переходили и

чтобы загнать их обратно в реку. Однако индейцы не

успевать вовремя, чтобы иметь раннее преимущество, и Александр легко

разгромил войска.

сам Александр

возглавил третью группу, состоявшую примерно из 15 000 пехотинцев и 5 500

кавалерия. Порус отправил первоначальную группу из примерно 2000 кавалеристов во главе с

его сыном, чтобы напасть на македонцев, когда они переходили и

чтобы загнать их обратно в реку. Однако индейцы не

успевать вовремя, чтобы иметь раннее преимущество, и Александр легко

разгромил войска.

Поэтому Порус был вынужден выступить против Александра

в полную силу, оставив лишь небольшой отряд противостоять второму

переправочная группа. Дело в том, что линия фронта Поруса целиком состояла

слонов помешало Александру использовать свою кавалерию, так как

лошади не будут атаковать слонов. В очередной раз Александру удалось

с блестящей стратегией. Он прятал часть своей кавалерии,

позволяя Порусу думать, что он побеждает. Когда Порус продвинулся

чтобы воспользоваться очевидной слабостью Александра, появилась скрытая кавалерия.

и вызвало замешательство среди уже разоблаченных индейцев. Битва

завершилось окружением индейцев, и Порус, наконец,

уговорили сдаться. Однако победа далась нелегко.

Македонцы особенно беспокоились о слонах.

которые жестоко растоптали и покалечили их солдат. Тем не менее,

это была последняя крупная битва Александра и одна из его величайших.

Однако победа далась нелегко.

Македонцы особенно беспокоились о слонах.

которые жестоко растоптали и покалечили их солдат. Тем не менее,

это была последняя крупная битва Александра и одна из его величайших.

Александр позволил Порусу продолжить свое правление – решение

вероятно, мотивировано признанием Александром того, что он бежал

не хватает ресурсов, чтобы поддерживать сильное присутствие на каждом углу

его территории. Тем не менее жажда Александра не утолялась,

и он хотел продвинуться дальше, хотя его следующий противник, империя Нанда,

было бы очень грозно. У войск Александра были другие планы,

впрочем, и разговоров о мятеже было предостаточно. Войска были далеко

в течение восьми лет и прошел более 17 000 миль. У слонов было

было особенно деморализующим, тем более, что об этом сообщалось

что у Нанда их было около 4000. Александр предложил каждому

возможное поощрение и взятка, но даже его старшие офицеры сочувствовали

с мужчинами. Один из старших офицеров, Коэнус, наконец поднялся, чтобы заговорить. от имени мужчин, и Александр, наконец, признал, что восстание

во главе с таким популярным человеком, как Коэнус, было тревожной возможностью.

от имени мужчин, и Александр, наконец, признал, что восстание

во главе с таким популярным человеком, как Коэнус, было тревожной возможностью.

Александр, поэтому его наконец уговорили развернуться и отправиться домой, хотя он так и не простил своих людей и офицеры. Он был убежден, что мог бы завоевать весь мир если бы его люди не отвернулись от него. Кроме того, он показал никакой явной благодарности за их службу и самоотверженность. Он намеренно проделал трудный путь домой, который требовал постоянных стычек с непокоренными провинциями Индии. Войска Александра наконец ушли Индия по морю в сентябре 325 г. до н.э.

Некоторые источники преувеличивают успех Александра, особенно в

его владения над Индией. На самом деле влияние Александра в районе

был ограничен. Порус был по существу независимым правителем, хотя

формально он получил власть от Александра. Более того, Александр сделал

не имели ресурсов, чтобы держать Индию в узде, и к 317 г. до н.э. все

следы македонской власти практически исчезли.