СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920 • Большая российская энциклопедия

СОВЕ́ТСКО-ПО́ЛЬСКАЯ ВОЙНА́ 1920, война между Сов. Россией и Польшей в период Гражданской войны 1917–22. Используя сложности Сов. России, переживавшей Гражд. войну, польск. правящие круги ставили перед собой цель отторгнуть значит. часть сов. территории и восстановить Польшу в границах нач. 17 в. В 1919 польск. войска захватили б. ч. Белоруссии и зап. районы Украины. Правительство Польши отвергло неоднократные мирные предложения Сов. России и активно готовилось к крупномасштабной войне. Франция, США, Великобритания и ряд др. стран предоставили Польше крупные долгосрочные кредиты и в течение весны 1920 поставили ей большое количество оружия, боеприпасов, воен. техники. В сер. 1919 в Польшу перебросили сформированную во Франции из поляков 70-тысячную добровольч. армию (ген. Ю. Галлер). Помощь Антанты позволила Польше к весне 1920 создать армию численностью ок. 740 тыс. чел. Её боевой подготовкой занимались иностр. воен. инструкторы (только из Франции их прибыло ок. 3 тыс. чел.). План польск. наступления против Красной Армии был разработан франц. воен. советниками. Замысел операции предусматривал силами 2-й и 3-й польск. армий окружить и уничтожить 12-ю армию сов. Юго-Зап. фронта, овладеть Киевом, затем разгромить 14-ю армию того же фронта и захватить Одессу. После выхода польск. войск на рубеж Днестра и оккупации Правобережной Украины намечалось перебросить осн. силы на север и овладеть Белоруссией. По плану Антанты наступление польск. войск должна была поддержать ударом из Крыма «Русская армия» ген.-л. П. Н. Врангеля. 21.4.1920 польск. правительство заключило договор с С. В. Петлюрой о совместных действиях против Красной Армии. В обмен на признание Польшей «независимости» Украины возглавляемая Петлюрой укр.

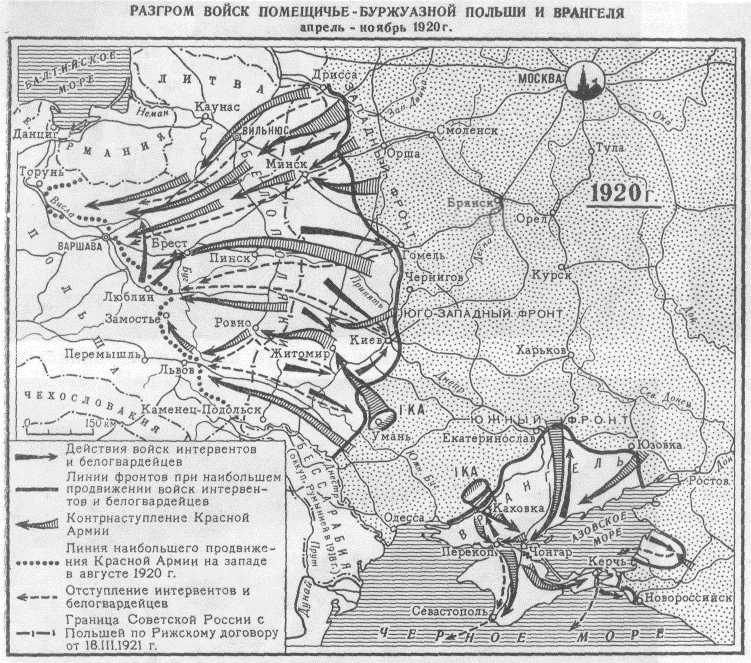

740 тыс. чел. Её боевой подготовкой занимались иностр. воен. инструкторы (только из Франции их прибыло ок. 3 тыс. чел.). План польск. наступления против Красной Армии был разработан франц. воен. советниками. Замысел операции предусматривал силами 2-й и 3-й польск. армий окружить и уничтожить 12-ю армию сов. Юго-Зап. фронта, овладеть Киевом, затем разгромить 14-ю армию того же фронта и захватить Одессу. После выхода польск. войск на рубеж Днестра и оккупации Правобережной Украины намечалось перебросить осн. силы на север и овладеть Белоруссией. По плану Антанты наступление польск. войск должна была поддержать ударом из Крыма «Русская армия» ген.-л. П. Н. Врангеля. 21.4.1920 польск. правительство заключило договор с С. В. Петлюрой о совместных действиях против Красной Армии. В обмен на признание Польшей «независимости» Украины возглавляемая Петлюрой укр. Директория уступала ей Вост. Галицию, Зап. Волынь, часть Полесья и согласилась предоставить свои войска в распоряжение польск. командования, а также обязалась снабжать польск. армию продовольствием. Войска Польши, предназначенные для наступления на Украине и в Белоруссии, были разделены на 2 фронта: Сев.-Вост. (ок. 70 тыс. штыков, 5,5 тыс. сабель, 340 орудий, 1440 пулемётов, 10 бронепоездов, 46 самолётов; команд. – ген. С. Шептицкий) и Юго-Вост. (св. 92 тыс. штыков, 5 тыс. сабель, ок. 350 орудий, 840 пулемётов, 2 танка, 8 бронепоездов и 13 самолётов; маршал Ю. Пилсудский, с конца мая ген. А. Листовский). Общее руководство действиями польск. войск осуществлял Пилсудский. К началу мая 1920 в составе сов. Зап. фронта (В. М. Гиттис, с 29 апреля М. Н. Тухачевский), действовавшего в Белоруссии, имелось св. 83 тыс. штыков, 5,5 тыс. сабель, св. 420 орудий, ок. 1700 пулемётов, 10 бронепоездов.

Директория уступала ей Вост. Галицию, Зап. Волынь, часть Полесья и согласилась предоставить свои войска в распоряжение польск. командования, а также обязалась снабжать польск. армию продовольствием. Войска Польши, предназначенные для наступления на Украине и в Белоруссии, были разделены на 2 фронта: Сев.-Вост. (ок. 70 тыс. штыков, 5,5 тыс. сабель, 340 орудий, 1440 пулемётов, 10 бронепоездов, 46 самолётов; команд. – ген. С. Шептицкий) и Юго-Вост. (св. 92 тыс. штыков, 5 тыс. сабель, ок. 350 орудий, 840 пулемётов, 2 танка, 8 бронепоездов и 13 самолётов; маршал Ю. Пилсудский, с конца мая ген. А. Листовский). Общее руководство действиями польск. войск осуществлял Пилсудский. К началу мая 1920 в составе сов. Зап. фронта (В. М. Гиттис, с 29 апреля М. Н. Тухачевский), действовавшего в Белоруссии, имелось св. 83 тыс. штыков, 5,5 тыс. сабель, св. 420 орудий, ок. 1700 пулемётов, 10 бронепоездов. Юго-Зап. фронт (А. И. Егоров) на Украине насчитывал 41 тыс. штыков, 2 тыс. сабель, св. 250 орудий, 1300 пулемётов, 23 бронепоезда.

Юго-Зап. фронт (А. И. Егоров) на Украине насчитывал 41 тыс. штыков, 2 тыс. сабель, св. 250 орудий, 1300 пулемётов, 23 бронепоезда.

25.4.1920 польск. армия перешла в наступление на 500-километровом фронте от р. Припять до р. Днестр, в течение нескольких дней противник захватил Житомир, Бердичев, Жмеринку, Винницу, Фастов и вышел к р. Тетерев. Положение сов. войск осложнилось из-за измены 2 галицийских бригад (до 4 тыс. чел.) и вспыхнувшего в тылу антисоветского восстания. 6 мая сов. войска были вынуждены оставить Киев и отойти за Днепр. Между отступавшими по расходящимся направлениям 12-й и 14-й армиями Юго-Зап. фронта образовался разрыв шириной до 220 км. К 15 мая польск. войска продвинулись в глубь сов. территории до 200 км, после чего фронт стабилизировался. Этому во многом способствовала проведённая Зап. фронтом Майская операция 1920, заставившая поляков срочно перебросить часть своих войск в Белоруссию.

Сразу же после нападения Польши сов. правительство предприняло чрезвычайные меры по укреплению обороны страны на зап. и юго-зап. стратегич. направлениях. 29.4.1920 ВЦИК и СНК обратились с воззванием «Ко всем рабочим, крестьянам и честным гражданам России». 11 мая 24 губернии объявлены на воен. положении. На фронт в срочном порядке началась переброска частей и соединений с Урала, Сев. Кавказа, из Сибири и центр. районов страны, проведена дополнит. мобилизация. Юго-Зап. фронт был усилен 1-й конной армией (С. М. Будённый), переброшенной с Сев. Кавказа. 26 мая Юго-Зап. фронт перешёл в контрнаступление. В результате успешно проведённой операции его войска во взаимодействии с Днепровской воен. флотилией освободили Киев (12 июня) и отбросили противника на неск. десятков километров. Развивая успех, они к концу июня овладели г. Новоград-Волынский. Новое поражение на Украине поляки потерпели в Ровенской операции 1920. Обескураженное поражением на Украине польск. командование приступило к срочной переброске резервов.

Новое поражение на Украине поляки потерпели в Ровенской операции 1920. Обескураженное поражением на Украине польск. командование приступило к срочной переброске резервов.

В Белоруссии к началу Июльской операции 1920 сов. войска также получили значит. усиление: в составе Зап. фронта были созданы 2 новые армии и конный корпус. Численность войск возросла до 92 тыс. штыков и сабель, в то время как противник имел 72 тыс. штыков и сабель. Наступление Зап. фронта началось 4 июля. Уже 11 июля сов. войска освободили Минск, 14 июля – Вильно (Вильнюс). К концу июля были полностью освобождены территории Белоруссии и большей части Зап. Украины, воен. действия перенесены в пределы Польши. Войска Зап. фронта развернули наступление на Варшаву, а Юго-Зап. фронта – на Львов (см. Варшавская операция 1920, Львовская операция 1920). На занятой ими территории началось формирование Польской Красной Армии (Р. В. Лонгва), создан Врем. революц. к-т Польши. Перед лицом надвигавшейся воен. и политич. катастрофы польск. правящие круги предприняли отчаянную попытку спасти положение. 24 июля создано коалиц. правительство из представителей всех политич. партий. При активном участии католич. Церкви в стране развернулась широкая кампания с целью поднять всё население на борьбу с «русским империализмом». Развёрнутая пропаганда оказала большое влияние на все слои польск. общества. Эмиссары польск. правительства вели во многих странах активную вербовку добровольцев для «спасения Польши». В результате удалось успешно провести дополнит. мобилизацию и пополнить польск. армию более чем на 170 тыс. чел. Франция осуществила дополнит. поставки вооружения и боеприпасов. В качестве воен. советника в Польшу прибыл франц. ген. М. Вейган, под руководством которого разработан и осуществлён план «спасения» Польши.

В. Лонгва), создан Врем. революц. к-т Польши. Перед лицом надвигавшейся воен. и политич. катастрофы польск. правящие круги предприняли отчаянную попытку спасти положение. 24 июля создано коалиц. правительство из представителей всех политич. партий. При активном участии католич. Церкви в стране развернулась широкая кампания с целью поднять всё население на борьбу с «русским империализмом». Развёрнутая пропаганда оказала большое влияние на все слои польск. общества. Эмиссары польск. правительства вели во многих странах активную вербовку добровольцев для «спасения Польши». В результате удалось успешно провести дополнит. мобилизацию и пополнить польск. армию более чем на 170 тыс. чел. Франция осуществила дополнит. поставки вооружения и боеприпасов. В качестве воен. советника в Польшу прибыл франц. ген. М. Вейган, под руководством которого разработан и осуществлён план «спасения» Польши. 11 июля мин. ин. дел Великобритании Дж. Керзон от имени Антанты предъявил Сов. правительству ультиматум о немедленном прекращении воен. действий против поляков и установлении границы между РСФСР и Польшей (см. «Керзона линия»). Сов. правительство отклонило ультиматум, отказалось прекратить воен. действия и заявило о своём согласии начать мирные переговоры, если c этим предложением обратится сама Польша. Тем временем польск. командованию удалось создать на гл. направлении значит. превосходство в силах над войсками Зап. фронта. 6 авг. вместо прежних 2 фронтов поляками были образованы 3 фронта – Северный (ген. Ю. Галлер), Средний (ген. Э. Рыдз-Смиглы, с 14 авг. Ю. Пилсудский) и Южный (ген. В. Ивашкевич). Продолжая развивать наступление, войска Зап. фронта 14 авг. вышли на подступы к Варшаве. Но в тот же день 5-я польск. армия (ген. В. Сикорский) нанесла сильный контрудар в стык армий сов.

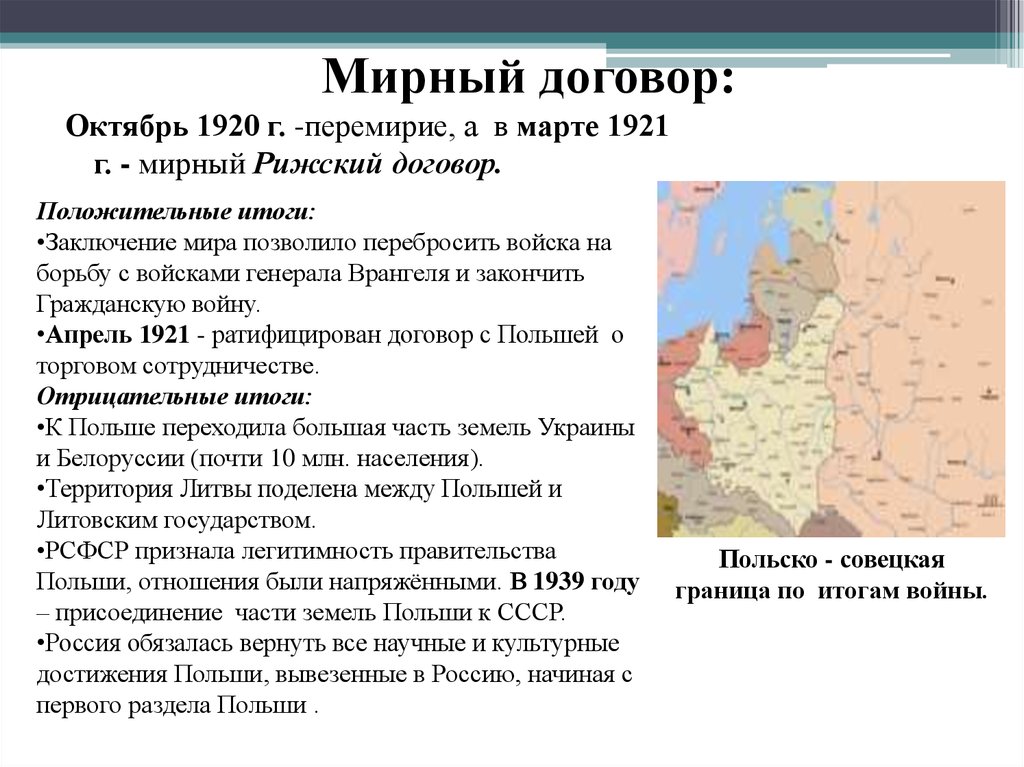

11 июля мин. ин. дел Великобритании Дж. Керзон от имени Антанты предъявил Сов. правительству ультиматум о немедленном прекращении воен. действий против поляков и установлении границы между РСФСР и Польшей (см. «Керзона линия»). Сов. правительство отклонило ультиматум, отказалось прекратить воен. действия и заявило о своём согласии начать мирные переговоры, если c этим предложением обратится сама Польша. Тем временем польск. командованию удалось создать на гл. направлении значит. превосходство в силах над войсками Зап. фронта. 6 авг. вместо прежних 2 фронтов поляками были образованы 3 фронта – Северный (ген. Ю. Галлер), Средний (ген. Э. Рыдз-Смиглы, с 14 авг. Ю. Пилсудский) и Южный (ген. В. Ивашкевич). Продолжая развивать наступление, войска Зап. фронта 14 авг. вышли на подступы к Варшаве. Но в тот же день 5-я польск. армия (ген. В. Сикорский) нанесла сильный контрудар в стык армий сов. Зап. фронта. 16 авг. перешёл в контрнаступление польск. Средний фронт, нанёсший удар с юга во фланг и в тыл Зап. фронта. Отразить этот мощный удар сов. войска не смогли и были вынуждены начать отход, ведя тяжёлые бои с превосходящими силами противника. Часть сов. войск не смогла пробиться на восток и была вынуждена отойти на территорию Вост. Пруссии, где была интернирована. Попытка войск Юго-Зап. фронта овладеть в июле – августе Львовом также успеха не имела, к 24 авг. они отступили на 40–70 км. С конца августа война приняла позиционный характер. 18 окт. воен. действия прекратились. Мирные переговоры между РСФСР и Польшей начались ещё 17 авг. в Минске, но были прерваны по инициативе польск. стороны, переоценившей свои воен. успехи. Переговоры возобновились 21 сент. в Риге. Несмотря на сильное противодействие Антанты, 12.10.1920 заключено перемирие, а в марте следующего года подписан Рижский мирный договор.

Зап. фронта. 16 авг. перешёл в контрнаступление польск. Средний фронт, нанёсший удар с юга во фланг и в тыл Зап. фронта. Отразить этот мощный удар сов. войска не смогли и были вынуждены начать отход, ведя тяжёлые бои с превосходящими силами противника. Часть сов. войск не смогла пробиться на восток и была вынуждена отойти на территорию Вост. Пруссии, где была интернирована. Попытка войск Юго-Зап. фронта овладеть в июле – августе Львовом также успеха не имела, к 24 авг. они отступили на 40–70 км. С конца августа война приняла позиционный характер. 18 окт. воен. действия прекратились. Мирные переговоры между РСФСР и Польшей начались ещё 17 авг. в Минске, но были прерваны по инициативе польск. стороны, переоценившей свои воен. успехи. Переговоры возобновились 21 сент. в Риге. Несмотря на сильное противодействие Антанты, 12.10.1920 заключено перемирие, а в марте следующего года подписан Рижский мирный договор. Прекращение С.-п. в. позволило Сов. гос-ву сосредоточить необходимые силы для разгрома Врангеля, ликвидации последних очагов Гражд. войны. Причины поражения сов. войск под Варшавой: недооценка РВСР (Л. Д. Троцкий), Гл. командованием Красной Армии (С. С. Каменев) и командованием Зап. фронта (Тухачевский) воен. возможностей противника и способности польск. населения активно включиться в войну; ошибочный расчёт на революц. порыв польск. пролетариата в поддержку действий Красной Армии; усталость войск, которые в течение 3 мес вели непрерывные наступат. бои; большая оторванность войск от баз снабжения и др. Потери сов. войск составили 232 тыс. чел., в т. ч. безвозвратные – 130 тыс. чел. (из них убитыми – ок. 18 тыс. чел., интернированными – ок. 45 тыс. чел., остальные – без вести пропавшими и пленными; до 20 тыс. сов. военнопленных погибло от истощения и болезней в польск.

Прекращение С.-п. в. позволило Сов. гос-ву сосредоточить необходимые силы для разгрома Врангеля, ликвидации последних очагов Гражд. войны. Причины поражения сов. войск под Варшавой: недооценка РВСР (Л. Д. Троцкий), Гл. командованием Красной Армии (С. С. Каменев) и командованием Зап. фронта (Тухачевский) воен. возможностей противника и способности польск. населения активно включиться в войну; ошибочный расчёт на революц. порыв польск. пролетариата в поддержку действий Красной Армии; усталость войск, которые в течение 3 мес вели непрерывные наступат. бои; большая оторванность войск от баз снабжения и др. Потери сов. войск составили 232 тыс. чел., в т. ч. безвозвратные – 130 тыс. чел. (из них убитыми – ок. 18 тыс. чел., интернированными – ок. 45 тыс. чел., остальные – без вести пропавшими и пленными; до 20 тыс. сов. военнопленных погибло от истощения и болезней в польск. лагерях). Польск. армия (без учёта петлюровских войск) потеряла св. 180 тыс. чел., в т. ч. ок. 40 тыс. чел. убитыми.

лагерях). Польск. армия (без учёта петлюровских войск) потеряла св. 180 тыс. чел., в т. ч. ок. 40 тыс. чел. убитыми.

Почему по-разному трактуются итоги советско-польской войны, завершившейся 100 лет назад

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

18.03.2021 08:00

Общество

Текст:

Татьяна Симонова (кандидат исторических наук)

Родина — Федеральный выпуск: №3(321)

Почему по-разному трактуются итоги советско-польской войны, завершившейся 100 лет назад

18 марта 1921 года в Доме Черноголовых в Риге был подписан мирный договор, завершивший напряженную войну советской власти с возрожденным в 1918 г. польским государством. И век спустя вокруг причин и итогов этой войны ведутся активные споры, основные «болевые точки» которых мы постараемся представить ниже.

Цели Антанты

После Октябрьской революции военные действия на Восточном фронте Первой мировой войны были приостановлены, большевики приступили к сепаратным переговорам с противником, а уже в декабре 1917 г. США запустили процесс формирования послевоенного мира: группа полковника Э. Хауза приступила к подготовке программы на будущей мирной конференции. В составе Польши американцы собирались оставить «территорию с неоспоримо польским населением», со «свободным и надежным доступом к морю»1. «Намерения тех, кто составляли Версальский договор, заключались в том, чтобы создать из Польши здоровый, жизнеспособный, мощный организм, который мог бы стать необходимой преградой между русским большевизмом — на все время его существования — и всей остальной Европой»2, — вспоминал Уинстон Черчилль.

США запустили процесс формирования послевоенного мира: группа полковника Э. Хауза приступила к подготовке программы на будущей мирной конференции. В составе Польши американцы собирались оставить «территорию с неоспоримо польским населением», со «свободным и надежным доступом к морю»1. «Намерения тех, кто составляли Версальский договор, заключались в том, чтобы создать из Польши здоровый, жизнеспособный, мощный организм, который мог бы стать необходимой преградой между русским большевизмом — на все время его существования — и всей остальной Европой»2, — вспоминал Уинстон Черчилль.

Выделение Польши из состава Российской империи стало прецедентом: что «признано правильным для поляков, придется признать правильным и для финнов, литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев»3.

Юзеф Пилсудский. 1921 г.

Цели Пилсудского

Согласно военной терминологии, советско-польская война по своему характеру была ограниченной и неизбежным следствием тотальной Первой мировой войны4, которую завершил Версальский договор от 28 июня 1919 г. Ни в Версальском, ни в Сен-Жерменском договорах граница Польши на востоке не была определена. Лишь 8 декабря 1919 г. в постановлении Верховного совета Антанты о разделительной линии по этническому принципу была обозначена «линия Керзона»; при этом главы правительств Франции и Англии заявили, что земли Украины и Белоруссии они видят только в составе России5.

Ни в Версальском, ни в Сен-Жерменском договорах граница Польши на востоке не была определена. Лишь 8 декабря 1919 г. в постановлении Верховного совета Антанты о разделительной линии по этническому принципу была обозначена «линия Керзона»; при этом главы правительств Франции и Англии заявили, что земли Украины и Белоруссии они видят только в составе России5.

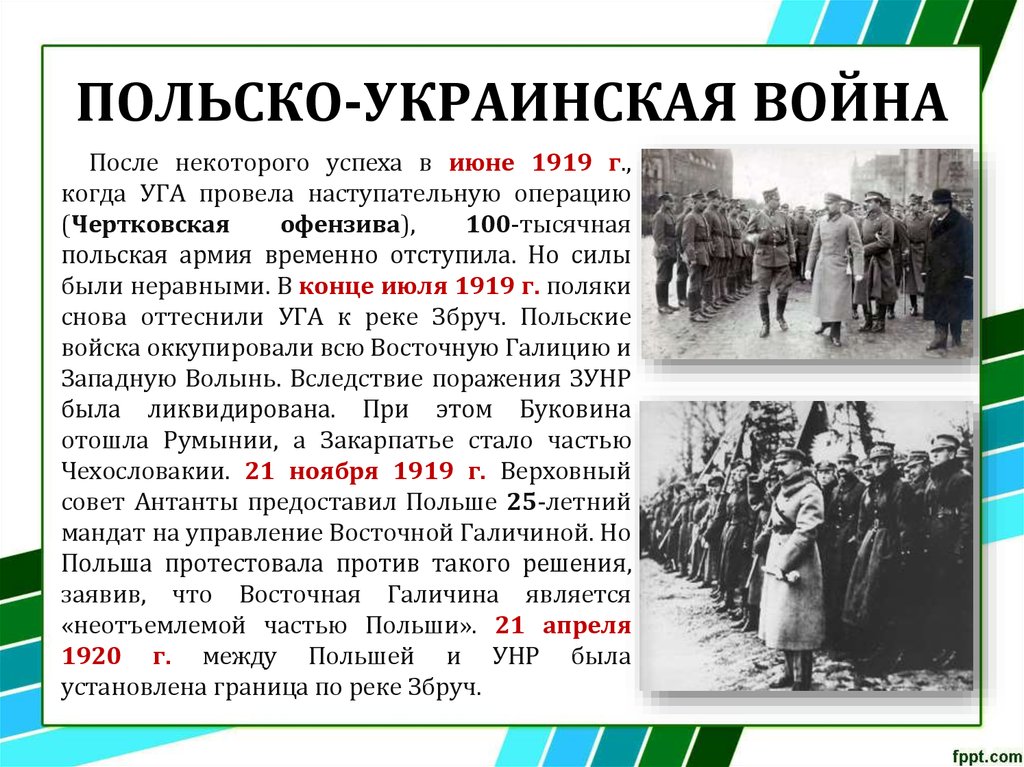

Воспользовавшись этой неопределенностью, глава польского государства Ю. Пилсудский уже начале 1919 г. развернул наступление на Вильно. В январе — феврале 1919 г. Польская Республика была признана де-юре и польская делегация на Парижской мирной конференции заявила территориальные претензии на территории в границах до 1772 г.6 Зимой 1919 г. польские военные части вошли на территорию белорусских земель и 8 августа заняли Минск. К концу 1919 г. в результате польско-украинской войны и поражения украинских республик ЗУНР (в июле) и УНР (в декабре) Польша максимально реализовала территориальную программу на украинском направлении.

Стратегической же целью Пилсудского было оттеснение границ России как можно дальше от этнографических польских границ. При этом он рассчитывал на «свершившиеся факты»7, а его «военная партия» надеялась, в первую очередь, на Францию. Выпадение советской России из системы международных отношений нарушило международный баланс в послевоенной Европе, в лице России Франция утратила противовес Германии. Именно Польша должна была компенсировать утраченный «барьер».

К началу 1920 г. после утверждения концепции Пилсудского о сильном государстве с сильной армией Франция сделала ставку на Польшу8.

Уинстон Черчилль. 1919 г.

Тактика и стратегия

Советско-польская война началась в феврале 1919 г. как региональная9. Европе, измученной Первой мировой войной, новая была не нужна, ответственность за мир с Советской Россией союзники предоставили Польше взять на себя. Однако по мере продвижения польской армии все дальше на восток на Западе встали перед выбором: финансировать ее наступление на Москву или позволить польскому правительству заключить мир с большевиками?

Оба варианта сочли неприемлемыми. Решили положиться на естественный ход событий и, по словам Черчилля, не «предпринимать никаких действий, которые требовали бы от союзников больших жертв», но все же «оказывать материальную и моральную поддержку тем антибольшевистским силам, которые существуют» в России10.

Решили положиться на естественный ход событий и, по словам Черчилля, не «предпринимать никаких действий, которые требовали бы от союзников больших жертв», но все же «оказывать материальную и моральную поддержку тем антибольшевистским силам, которые существуют» в России10.

Польское руководство рассуждало цинично: при военных удачах белых проявляло стремление к сотрудничеству с ними, при неудачах — устанавливало контакт с большевиками. Ярче всего это проявилось во время наступления А.И. Деникина на Москву (июль — октябрь 1919 г.), когда Пилсудский предпочел тайное соглашение с руководством Советской России, оставив белых без ожидаемой военной поддержки.

У большевиков была своя тактика, определявшаяся идеей «мировой революции» в международном масштабе. Из рассекреченных в 1990-е годы документов стало очевидным, что начиная с Брестского мира в марте 1918 г. большевики собирались удержаться у власти до начала пролетарской революции в Европе, прежде всего — в Германии11. Временами эта идея ослабевала, но в период «похода за Вислу» (июльская операция 4-23 июля 1920 г.) и переговоров в Минске об условиях заключения мира (август 1920-го) она была, что называется, на пике активности.

Временами эта идея ослабевала, но в период «похода за Вислу» (июльская операция 4-23 июля 1920 г.) и переговоров в Минске об условиях заключения мира (август 1920-го) она была, что называется, на пике активности.

Взгляд польских историков

Победа в «польско-большевистской» войне в польском самосознании не подвергалась сомнению никогда, хотя последствия Рижского мира заставляют в этом усомниться. При Пилсудском у историков сложилась аксиома о противостоянии «цивилизованного» Запада (Польши) и «азиатского» Востока (России). В послевоенной ПНР доминировала концепция о «Польше на службе монополий»12.

С 1990-х гг. в Польше реанимировали историческую идею «Россия — тюрьма народов», возродился тезис о победе в войне с большевиками как спасении Европы от «варваров»13. Проводящийся с 2005 г. после прихода к власти братьев Качиньских курс на «новую историческую политику» с целью восстановления «исторической памяти» и пробуждения чувства единства нации вызвал в том числе и упреки Великобритании в предательстве «интересов польского государства» в 1920 г. 14, в выходе «англосаксов» из интервенции и ведении переговоров с Советской Россией15.

14, в выходе «англосаксов» из интервенции и ведении переговоров с Советской Россией15.

В наши дни в польском восприятии войны общепризнанным является утверждение о Польше — спасительнице Европы в военном «столкновении цивилизаций». Реанимирована и старая программа Пилсудского: создание блока независимых государств вдоль восточных границ России, от Финляндии до Румынии, от Балтики до Черного моря, является путеводной звездой в современной польской внешней политике. Сто лет прошло, а мысли все те же…

Коммунисты Петрограда отправляются на Польский фронт. 1920 г.

Взгляд советских историков

Сталинская формула о «трех походах Антанты» в Гражданскую войну действовала в советской исторической науке вплоть до конца 1970-х гг. Часть «второго похода» и весь «третий» неразрывно связывали с «интервенцией панской Польши»16; стимулятором ее антисоветской политики обозначали «англо-американский империализм», роль Франции в этом процессе была затенена, как и, собственно, польские интересы и военные инициативы. А вот Рижский мирный договор следовало считать «крупнейшей победой советской внешней политики»17.

А вот Рижский мирный договор следовало считать «крупнейшей победой советской внешней политики»17.

Советские авторы еще в довоенные годы достаточно подробно изучили военную историю войны с Польшей, и в этом отношении ее никак нельзя назвать неизвестной. Архивные документы, рассекреченные в последние десятилетия, позволили российским историкам выдвинуть новые современные трактовки мотивов и последствий войны, глубже оценить причины успехов и неудач Красной Армии в польской кампании, осветить малоизученные ранее проблемы, в том числе трагическую судьбу красноармейцев в польском плену и роль русских антисоветских формирований в боевых действиях на стороне поляков18.

По версии российской стороны, говорить о безоговорочной победе поляков в войне 1920 г. не стоит — боевые действия были остановлены из-за невозможности обеих сторон продолжать войну. Военные действия 1919 — 1920 гг. были важной, но только лишь первой фазой советско-польского противостояния, которое закончилось решительной победой советской стороны осенью 1939 г.

ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Февраль 1919 — поляки начинают боевые действия против Красной Армии

1919 — продвижение польских войск на восток, до линии рек Березина и Западная Двина

8 декабря 1919 — декларация Верховного совета Антанты о временной восточной границе Польши, основанной на этнографическом принципе («линия Керзона» или «линия Антанты»). Категорический отказ Пилсудского признавать эту линию

25 апреля 1920 — наступление поляков на Украине с последующим захватом Киева, начало активной фазы боевых действий

5 июня 1920 — прорыв Красной Армией польского фронта на Украине, начало советского контрнаступления, в ходе которого в августе советские войска подошли к Варшаве и Львову

14 августа 1920 — начало контрнаступления польских войск, поражение Красной Армии в Варшавском сражении

18 октября 1920 — вступление в силу соглашения о перемирии

18 марта 1921 — подписание Рижского мирного договора

РЕЗЮМЕ

Четыре главных вопроса о советско-польской войне

1.

Каковы причины войны?

Каковы причины войны?Для поляков это была война за выгодную восточную границу. Польское государство во главе с Ю. Пилсудским пыталось завоевать как можно больше территорий на украинских и белорусских землях, где поляки были этническим меньшинством. Большевики также претендовали на украинские и белорусские земли как на исключительно важный объект для советизации. После захвата Киева в мотивации бойцов Красной Армии важную роль стали играть патриотические мотивы.

Позиции сторон хорошо отражают книги командующего советским Западным фронтом М.Н. Тухачевского «Поход за Вислу» и Пилсудского «Война 1920 года», изданные на русском языке под одной обложкой в 1992 г.

2. Кто ее начал?

В феврале 1919 г. поляки начали боевые действия против Красной Армии. Больше года бои носили ограниченный характер, а 25 апреля 1920 г. после подписания договора с С. Петлюрой началось масштабное наступление польской армии на Украине, в ходе которого 7 мая был взят Киев. Началась самая интенсивная фаза советско-польской войны, продлившаяся до заключения перемирия 12 октября 1920 г.

3. Чем она закончилась для Советской России?

Закончив войну с Польшей, Красная Армия получила возможность добиться окончательного успеха в Гражданской войне, что и подтвердил разгром Врангеля в ноябре 1920 г. По Рижскому миру к Польше отошли обширные западноукраинские и западнобелорусские территории, но поляки так и не смогли интегрировать эти земли в состав своего государства. Осенью 1939 г. эти земли вошли в состав Советского Союза.

4. Что о ней «помнят польские паны»?

В современной Польше, как и в 1920-1930-е гг., преобладает версия о безусловной победе в этой войне и исключительной роли Пилсудского в «спасении Европы от большевизма». Торжества в августе 2020 г. всячески прославляли «чудо на Висле» — контрнаступление польской армии, не позволившее большевикам захватить Варшаву и отбросившее части Красной Армии далеко назад. Эта версия изложена и в польских школьных учебниках, и в кино — в 2011 г. режиссер Ежи Гоффман снял двухчасовой фильм «1920. Варшавская битва» со знаменитым актером Даниэлем Ольбрыхским в роли Пилсудского.

1. Пункт 13 из «14 пунктов» В. Вильсона // Системная история международных отношений в 4-х тт. 1918-2000. Т. 2. М., 2000. С. 28.

2. Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л., 1932. С. 176.

3. Архив полковника Хауза. Т. 4. М., 1944. С. 151-152.

4. Владимиров А.И. Основы общей теории войны. Ч. 2. М., 2013. С. 305-306.

5. Wandycz P. Soviet-Polish Relations. 1917-1921. Cambridge, 1969. P. 149.

6. Волос М. Польская дипломатия во время Парижской конференции 1919 г. // Чичеринские чтения. Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений): материалы междунар. науч. конф. 11-12 нояб. 2008 г. Тамбов, 2009. С. 51.

7. Paruch W. Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego. (1926-1939). Lublin, 1997. S. 100.

8. Kukułka J. Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922). Warszawa, 1970. С. 80, 418.

Warszawa, 1970. С. 80, 418.

9. Локальные войны: история и современность. М., 1981. С. 19-27.

10. Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л., 1932. С. 169.

11. Матвеев Г.Ф. Советско-польская война и два сценария для Восточной Европы // Польша в борьбе за Восточную Европу. М., 2020. С. 24.

12. Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий. М., 1953.

13. Lukomski G., Polak B., Wroszek M. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920: Działania bojowe. Kalendarium. T. 1 (1 stycznia 1919-29 lutego 1920 r.). Koszalin, 1990; Wrzosek М. Wojny o granice Polski Odrodzonej. Warszawa, 1992; Lukomski G. Wałka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie. Polityka i działania militarne 1918-1920. Poznań, 1994; Mikiewicz В. Polska historiografia wojskowa: Próba analizy i syntezy. Poznań, 1996; Leczyk M. Polska i jej sąsiedzi. Stosunki wojskowe. Białystok, 1997 и мн. др.

14. Nowak A. Piеrwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement. Warszawa, 2015. S. 115-136.

1920 — zapomniany appeasement. Warszawa, 2015. S. 115-136.

15. Nowak A. Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku). Kraków, 2008. S. 172, 181, 410

16. Зуев Ф.Г. Международный империализм — организатор нападения панской Польши на Советскую Россию (1919-1920 гг.). М., 1954.

17. Советско-польская война 1920 г. // Военная энциклопедия. В 8 томах / Пред. ред. комиссии С.Б. Иванов. Т. 7. М., 2003. С. 555.

18. См.: Михутина И.В. Польско-советская война 1919-1920 гг. М., 1994; Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. М. Вече, 2001; Матвеев Г.Ф., Матвеева В.С. Польский плен. Военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919-1921 годах. М., 2011; Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и Польша: русские антисоветские формирования в Польше (1919-1925). М., 2013 и др.

ТелеграмВКонтактеТемы дня:

Дом стоит, свет горит. Мастера из Ижевска создают копии домов в виде ночников — по фото, рисункам или просто воспоминаниям

Мастера из Ижевска создают копии домов в виде ночников — по фото, рисункам или просто воспоминаниям

Как летчик-ас Дмитрий Глинка в 1943-м сбил девять немецких самолетов, отомстив за девятерых погибших друзей

Почти миллион человек за год посмотрели выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы

Экспедиция «Родины»: честная история Великой Отечественной войны пришла в воюющие регионы России вместе с нами

Как русский авангард произвел фурор в Европе 1920-х годов

Битва за Варшаву | Сводка

- Дата:

- 12 августа 1920 г. — 25 августа 1920 г.

- Местонахождение:

- Польша Варшава

- Участники:

- большевик Польша Россия

- Контекст:

- Русско-польская война

- Ключевые люди:

- Феликс Эдмундович Дзержинский Юзеф Пилсудский Михаил Тухачевский

Просмотреть весь связанный контент →

Варшавская битва , (12–25 августа 1920 г. ), победа Польши в русско-польской войне (1919–1920 гг.) за контроль над Украиной, в результате которой была установлена русско-польская граница. которая существовала до 1939 года. В войне, противопоставившей большевистский революционный пыл польскому национализму, русские большевики потерпели унизительное поражение. Великая победа Польши над Красной Армией под Варшавой обеспечила выживание независимой Польши и, возможно, предотвратила большевистское вторжение в Германию.

), победа Польши в русско-польской войне (1919–1920 гг.) за контроль над Украиной, в результате которой была установлена русско-польская граница. которая существовала до 1939 года. В войне, противопоставившей большевистский революционный пыл польскому национализму, русские большевики потерпели унизительное поражение. Великая победа Польши над Красной Армией под Варшавой обеспечила выживание независимой Польши и, возможно, предотвратила большевистское вторжение в Германию.

К 1920 году большевики одержали победу в Гражданской войне в России, но границы большевистского государства все еще оставались неопределенными. Поляки, утверждая свою вновь обретенную независимость, двинулись на восток, в Беларусь и Украину, что привело к столкновениям, когда Красная Армия распространила власть большевиков на запад. Взволнованный некоторыми быстрыми победами над польскими войсками, Ленин задумал на редкость сомнительный план: он будет экспортировать революцию на штыках Красной Армии. Они вторгнутся в Польшу, и по мере приближения к Варшаве польские коммунисты поведут рабочий класс к революции и будут приветствовать Красную Армию как освободителей — образец, которому следует следовать в Германии и за ее пределами.

Викторина «Британика»

Мировые войны

Родившийся в Польше и очень опасающийся глава ЧК (большевистской тайной полиции) Феликс Дзерзинский был назначен главой Польского революционного комитета, который должен был последовать за Красной Армией и сформировать новое правительство. Ленин был абсолютно уверен в успехе. Сначала все шло хорошо, и уже через шесть недель Красная Армия стояла у ворот Варшавы. Но, как и предупреждали польские коммунисты, все классы действительно объединились, и восстания в городе не было. Также польский командующий Юзеф Пилсудский разработал смелый, если не безрассудный план контратаки. Польская армия будет занимать оборону перед городом, а когда Красная Армия будет полностью вовлечена в бой, лучшие части Польши предпримут фланговую атаку с юга, перережут большевистские коммуникации и окружат большую часть фронта.

Когда Красная Армия начала, как ожидалось, последний штурм Варшавы, Пилсудскому пришлось начать свою контратаку на двадцать четыре часа раньше, некоторые части еще не заняли позиции, опасаясь, что Варшава может пасть, если он будет ждать. Красная Армия с боями пробилась к деревне Изабелин, всего в 8 милях (13 км) от города, но польская атака превзошла самые смелые ожидания. Прорвав брешь в позициях большевиков, поляки быстро продвинулись вперед, почти не встречая сопротивления. В Красной Армии царил хаос; командиры потеряли управление своими частями, одни дивизии продолжали наступление на Варшаву, другие бежали. Три армии распались, а тысячи бежали в Восточную Пруссию, где были интернированы. В столкновении, в котором польские уланы атаковали и сокрушили большевистскую кавалерию, Первая кавалерийская армия, оказавшаяся в ловушке «Земского кольца», была почти уничтожена.

Четвертая армия безропотно сдалась после окружения. Маршал Михаил Тухачевский отчаянно пытался отвести свои войска на обороняемый рубеж, но ситуацию было уже не исправить. Затем последовало еще несколько сражений, но война была фактически выиграна. Ленин был вынужден согласиться на условия мира, по которым отдавался большой участок территории, население которого никоим образом не было польским, — Красная Армия вернулась, чтобы вернуть его в 1939 году. около 35 000 человек интернированы в Германии; поляков, до 5000 убитых, 22000 раненых и 10000 пропавших без вести.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Джон Свифт

Варшавская битва | Сводка

- Дата:

- 12 августа 1920 г. — 25 августа 1920 г.

- Местонахождение:

- Польша Варшава

- Участники:

- большевик Польша Россия

- Контекст:

- Русско-польская война

- Ключевые люди:

- Феликс Эдмундович Дзержинский Юзеф Пилсудский Михаил Тухачевский

Просмотреть весь связанный контент →

Варшавская битва , (12–25 августа 1920 г. ), победа Польши в русско-польской войне (1919–1920 гг.) за контроль над Украиной, в результате которой была установлена русско-польская граница. существовавший до 1939. В войне, противопоставившей большевистский революционный пыл польскому национализму, русские большевики потерпели унизительное поражение. Великая победа Польши над Красной Армией под Варшавой обеспечила выживание независимой Польши и, возможно, предотвратила большевистское вторжение в Германию.

), победа Польши в русско-польской войне (1919–1920 гг.) за контроль над Украиной, в результате которой была установлена русско-польская граница. существовавший до 1939. В войне, противопоставившей большевистский революционный пыл польскому национализму, русские большевики потерпели унизительное поражение. Великая победа Польши над Красной Армией под Варшавой обеспечила выживание независимой Польши и, возможно, предотвратила большевистское вторжение в Германию.

К 1920 году большевики одержали победу в Гражданской войне в России, но границы большевистского государства все еще оставались неопределенными. Поляки, утверждая свою вновь обретенную независимость, двинулись на восток, в Беларусь и Украину, что привело к столкновениям, когда Красная Армия распространила власть большевиков на запад. Взволнованный некоторыми быстрыми победами над польскими войсками, Ленин задумал на редкость сомнительный план: он будет экспортировать революцию на штыках Красной Армии. Они вторгнутся в Польшу, и по мере приближения к Варшаве польские коммунисты поведут рабочий класс к революции и будут приветствовать Красную Армию как освободителей — образец, которому следует следовать в Германии и за ее пределами.

Викторина «Британника»

История: правда или вымысел?

Родившийся в Польше и очень опасающийся глава ЧК (большевистской тайной полиции) Феликс Дзерзинский был назначен главой Польского революционного комитета, который должен был последовать за Красной Армией и сформировать новое правительство. Ленин был абсолютно уверен в успехе. Сначала все шло хорошо, и уже через шесть недель Красная Армия стояла у ворот Варшавы. Но, как и предупреждали польские коммунисты, все классы действительно объединились, и восстания в городе не было. Также польский командующий Юзеф Пилсудский разработал смелый, если не безрассудный план контратаки. Польская армия будет занимать оборону перед городом, а когда Красная Армия будет полностью вовлечена в бой, лучшие части Польши предпримут фланговую атаку с юга, перережут большевистские коммуникации и окружат большую часть фронта.

Когда Красная Армия начала, как ожидалось, последний штурм Варшавы, Пилсудскому пришлось начать свою контратаку на двадцать четыре часа раньше, некоторые части еще не заняли позиции, опасаясь, что Варшава может пасть, если он будет ждать. Красная Армия с боями пробилась к деревне Изабелин, всего в 8 милях (13 км) от города, но польская атака превзошла самые смелые ожидания. Прорвав брешь в позициях большевиков, поляки быстро продвинулись вперед, почти не встречая сопротивления. В Красной Армии царил хаос; командиры потеряли управление своими частями, одни дивизии продолжали наступление на Варшаву, другие бежали. Три армии распались, а тысячи бежали в Восточную Пруссию, где были интернированы. В столкновении, в котором польские уланы атаковали и сокрушили большевистскую кавалерию, Первая кавалерийская армия, оказавшаяся в ловушке «Земского кольца», была почти уничтожена.