Среднеазиатское восстание 1916 года. Запредельная жестокость и невыученные уроки

Летом 1916 года началось вооруженное выступление мусульманского населения среднеазиатских владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти. Материал как никогда актуален в наши дни. В Средней Азии и Афганистане на наших глазах происходят серьезнейшие события и изменения. Бывшие ещё 35-40 лет назад единой семьей, народы забыли общее прошлое. Давайте узнаем что расскажет нам история об уроках, которые, надеемся, ещё не поздно усвоить.

Ничего для фронта, ничего для победыПервоначально ничто не предвещало того, что развернутся кровавые события в Средней Азии. Война шла уже третий год, и наметились некоторые проблемы с оружием, боеприпасами, с живой силой и, как ни странно, с людьми, которые должны были быть привлечены к строительству оборонительных сооружений и коммуникаций для действующей армии. До этого в армии из среднеазиатских регионов привлекались только туркмены, и было решено расширить этот список. В июне 1916 года Николай II подписал указ, в соответствии с которым мужчины-инородцы становились своеобразным стройбатом. При этом в указе не говорилось, на какой срок и куда призываются эти люди. Было бы хорошо, если в окружении царя оказались бы люди, которые подсказали, что в канун священного мусульманского месяца Рамадан это делать не стоит. Кроме этого, во многих районах шли активные сельскохозяйственные работы, а срыв их грозил крестьянам серьезными проблемами.

В июне 1916 года Николай II подписал указ, в соответствии с которым мужчины-инородцы становились своеобразным стройбатом. При этом в указе не говорилось, на какой срок и куда призываются эти люди. Было бы хорошо, если в окружении царя оказались бы люди, которые подсказали, что в канун священного мусульманского месяца Рамадан это делать не стоит. Кроме этого, во многих районах шли активные сельскохозяйственные работы, а срыв их грозил крестьянам серьезными проблемами.

Дошло до того, что на собраниях коренного населения Туркестана было принято решение саботировать этот приказ. Часть призываемых жителей бежали в Западный Китай и начали переманивать оставшихся соплеменников. Началась антипризывная агитация. Ситуация обострялась и тем, что из-за военных действий русская администрация, полиция и войска были малочисленными, а это еще больше распаляло толпу. Постепенно инородцы начали переходить к активным действиям. Русская администрация перестала справляться с накаляющейся обстановкой, и Туркестанский военный округ перешел на военное положение под руководством генерал-губернатора Алексея Куропаткина. Был подготовлен план усиления русских гарнизонов.

Был подготовлен план усиления русских гарнизонов.

Местное население уже не просто протестовало, а перешло к конкретным нападениям на русских. В Семиречье, где проживали большей частью русские поселенцы, ненависть выражалась очень активно. Пришлось вводить дополнительные войска, которым были предоставлены широкие действия, вплоть до ликвидации восставших. Восставшие тоже время даром не теряли и начали нападать на гражданское население. Первыми пострадали переселенцы-топографы, началось воровство домашнего скота, погромы почтовых отделений, грабежи в мелких населенных пунктах. Шло ускоренное вооружение киргизов, одни вооружались старыми фитильными ружьями, берданками, другие – самодельными пиками и топорами. Начались нападения на русских солдат с целью убийства и завладения оружием. Пассивность правительства привела к тому, что под удар было поставлено мирное русское население. Здоровые мужчины все были на фронте, и население оставалось без защиты. Сразу надо сказать, что все восставшие, вдохновленные экстремистскими призывами, действовали с азиатской жестокостью. Был устроен настоящий террор русскоязычного населения, женщин истязали и насиловали, детей и стариков убивали. Молодых женщин угоняли с собой и делали аульными наложницами. По неточным подсчетам было убито 1300 русских мужчин и столько же женщин, более 600 человек ранены и около тысячи пропали без вести.

Был устроен настоящий террор русскоязычного населения, женщин истязали и насиловали, детей и стариков убивали. Молодых женщин угоняли с собой и делали аульными наложницами. По неточным подсчетам было убито 1300 русских мужчин и столько же женщин, более 600 человек ранены и около тысячи пропали без вести.

Было разорено более 900 дворов. Убиты монахи Секульского монастыря, представители сельской интеллигенции. В селе Иваницкое дунгане перебили все население. Но еще страшнее были слухи, очевидцы рассказывали, что видели детские трупы со следами истязаний. Естественно, долго это продолжаться не могло, и в Туркестан направили 30 тысяч военных с артиллерией и пулеметами. К концу лета практически везде волнения были ликвидированы. Солдаты насмотрелись жестокостей восставших, и их ответные действия были адекватны. В боевых столкновениях с регулярной армией, несмотря на многократное численное превосходство, повстанцы не выдерживали. Разбитые киргизские отряды ушли в горы, и впоследствии одни сдались, а другие бежали в Китай, захватив награбленное и пленников. На следующий год часть из них вернулись, но около 70000 так и остались на чужбине.

На следующий год часть из них вернулись, но около 70000 так и остались на чужбине.

В записках киргизского историка Шаиргуль Бутырбаева прямо говорится, что восстание было подавлено очень жестоко, но эту жесткость можно было понять: русские отряды видели насаженные на вилы головы русских женщин, стариков и детей. Русские ответили насилием на насилие. Были организованы отряды самоохраны. В Пржевальске русские женщины устроили киргизский погром. В Беловодском, где киргизы убили много мирных жителей, а женщин увели в плен, русские жители убили 600 арестованных киргизов. К сожалению, события, прошедшие в Туркестане, продолжились и позже. Все это происходило, потому что не может быть невнятной национальная политика в многонациональном государстве.

Могло ли быть иначе?На этот вопрос сегодня ответить сложно. Царское правительство после того как присоединило среднеазиатские земли, не особенно заботилось о том, как они будут осваиваться русскими людьми, как будет проходить взаимопроникновение разных культур, традиций, обычаев. Да и ждут ли русских людей коренные жители, никто не подумал. Директива была одна: пусть едут, там разберутся.

Да и ждут ли русских людей коренные жители, никто не подумал. Директива была одна: пусть едут, там разберутся.

На эти вопросы легли и проблемы, связанные с продолжавшейся войной. Экономическая жизнь в регионах ухудшилась, выросли налоги, жизнь подорожала. Свой вклад в проблемы вносили и действия власти – центральной и местной. Генерал-губернатор Туркестана А. Куропаткин писал, что «за 40 лет мы не приблизили к себе сердца этих простых, но еще первобытных людей». Чиновники средней руки – что русские, что туземные – не спешили разъяснять неграмотным дехканам и кочевникам-скотоводам, что за работы им предстоят и кто от них может быть освобожден.

Был и еще один вопрос, о котором нельзя забывать, – восстание поддерживалось и с противоположной стороны, были данные, что в регионе со стороны Китая действуют турецкие агенты. Подлило масла в огонь и сообщение, что русский корпус Н. Баратова, действовавший в Иране, был разбит. Это произошло накануне указа Николая II и стало поводом говорить, что русский царь не так силен, и этим надо воспользоваться.

Восстание не улучшило, а только усилило этнические противоречия в Средней Азии и настроило многих жителей региона против России и русского народа в целом. В советское время восстание рассматривалось как антиколониальное, поднятое местным населением против царской власти. О зверствах, которые творили повстанцы против русского населения, никто не вспоминал, а лидеры восстания типа Амангельды Иманова стали национальными героями.

В учебниках, которые издавались в Средней Азии, и популярной литературе писалось в основном о зверствах русской армии при подавлении восстания и «преступной экономической политике царского правительства». Все повстанцы – жертвы и царского, и русского произвола. В Кыргызстане установлен национальный праздник в память о Туркестанском восстании. Вот и представьте, с какими мыслями выходят люди с такого праздника.

Мы сейчас затронули некоторые вопросы, связанные с Туркестанским восстанием. Помните, кто участвовал, – неграмотные дехкане, скотоводы. Но вот прошло 75 лет, и в цивилизованных вроде союзных республиках, где давно не осталось неграмотных людей, где любят говорить о поэзии, национальной культуре, где на память цитируют отрывки из народного эпоса «Манас», вдруг снова режут русских людей. Я говорю о событиях тридцатилетней давности, когда на развалинах Советского Союза все срочно вспомнили о национальном самосознании.

Помните, кто участвовал, – неграмотные дехкане, скотоводы. Но вот прошло 75 лет, и в цивилизованных вроде союзных республиках, где давно не осталось неграмотных людей, где любят говорить о поэзии, национальной культуре, где на память цитируют отрывки из народного эпоса «Манас», вдруг снова режут русских людей. Я говорю о событиях тридцатилетней давности, когда на развалинах Советского Союза все срочно вспомнили о национальном самосознании.

Во всех бывших союзных республиках русское население оказалось в самом невыгодном положении. Если в Прибалтике русских давили сверху, в том числе на правовом уровне, то в Средней Азии и на Кавказе били не по социальному статусу, а по имуществу и отнимали жизни. Пришедшие к власти в России временщики даже не задумывались о судьбе брошенного на чужбине русского и русскоязычного населения. Особенно резко ухудшилось положение русских в Средней Азии, видно, местные устали от долгого ожидания момента, когда можно вытащить камень из-за пазухи.

Если опять разбирать причины, то они очень будут схожи с теми, о которых мы уже рассказывали. Все те же различия между русскоязычным населением и местными жителями, националистическая пропаганда религиозных ценностей. При отсутствии прежних механизмов управления и контроля на первые позиции выходят клановые и родоплеменные отношения, а русским в этой системе места нет. И не менее важно ухудшение экономического положения. В этой ситуации местные князьки стали всю вину сваливать на советское прошлое и «на русских оккупантов». Официально никто не говорил «езжайте», но местные поняли все правильно. Им дали карт-бланш против русского населения. Ату, их! И началось. В некоторых местах русские погромы мало чем отличались от восстания 1916 года, только в этом случае помощи неоткуда было ждать. Набор террора был традиционным: изнасилования, избиения, убийства.

Все те же различия между русскоязычным населением и местными жителями, националистическая пропаганда религиозных ценностей. При отсутствии прежних механизмов управления и контроля на первые позиции выходят клановые и родоплеменные отношения, а русским в этой системе места нет. И не менее важно ухудшение экономического положения. В этой ситуации местные князьки стали всю вину сваливать на советское прошлое и «на русских оккупантов». Официально никто не говорил «езжайте», но местные поняли все правильно. Им дали карт-бланш против русского населения. Ату, их! И началось. В некоторых местах русские погромы мало чем отличались от восстания 1916 года, только в этом случае помощи неоткуда было ждать. Набор террора был традиционным: изнасилования, избиения, убийства.

Особенно серьезно пострадали русские в Таджикистане. Дмитрий Рогозин, будущий премьер-министр российского правительства, писал в своей книге, что в феврале 1990 года в Душанбе прошел погром в русских кварталах. Националисты растерзали полторы тысячи человек. И так или почти так было во всех среднеазиатских республиках. Наверное, любому здравомыслящему человеку будет непонятно, почему российские власти, поддерживая теплые отношения с лидерами этих стран, не выступают в защиту русскоязычного населения. Боятся потерять таких ценных союзников? А кому нужны такие союзники, которые в глаза клянутся в любви и верности, а за глаза делают вид, что с нами не знакомы? Вспомните, кто из наших «верных» союзников» признал Крым русским? Вот где камень зарыт.

Националисты растерзали полторы тысячи человек. И так или почти так было во всех среднеазиатских республиках. Наверное, любому здравомыслящему человеку будет непонятно, почему российские власти, поддерживая теплые отношения с лидерами этих стран, не выступают в защиту русскоязычного населения. Боятся потерять таких ценных союзников? А кому нужны такие союзники, которые в глаза клянутся в любви и верности, а за глаза делают вид, что с нами не знакомы? Вспомните, кто из наших «верных» союзников» признал Крым русским? Вот где камень зарыт.

Надо не заигрывать с этими «друзьями», а надо придерживаться четких рамок закона и особенно национальных интересов, интересов того «Русского мира», который остался за кордоном. Пафосных слов много, а вот конкретных дел – не очень. Эти ребята очень хорошо понимают силу, их даже бить не надо, достаточно замахнуться…

Совсем недавно в Бишкеке случилось нападение на русскую девушку одного «гордого киргизского орла», которому не понравилось, что она заговорила с ним по-русски. И это случилось в стране, где русский язык – второй государственный. Этот случай в Бишкеке никого не взволновал до тех пор, пока не был поставлен вопрос о запрете въезда киргизам-русофобам в РФ, возможного запрета на денежные переводы и даже о рейдах для депортации киргизских граждан. Реакция последовала сразу – против этого героя было возбуждено уголовное дело. Показательно: если есть желание, то и ситуация сразу переходит в русло нормальных гражданских отношений. Но ведь нет, число случаев растет изо дня в день. Сколько нам говорили о дружбе с великим казахским народом, какие дифирамбы пел нам их новый президент – и что? Именно здесь активизировались группы местных националистов, которые следят, чтобы во всех общественных местах граждане говорили только на казахском языке. Эти националисты ходят и проверяют ценники, этикетки, различные надписи. Эти «языковые патрули» – не единичные, не точечные, они появились в Нур-Султане, Уральске, Павлодаре и других городах. Волна бытовой русофобии процветает в странах Средней Азии.

И это случилось в стране, где русский язык – второй государственный. Этот случай в Бишкеке никого не взволновал до тех пор, пока не был поставлен вопрос о запрете въезда киргизам-русофобам в РФ, возможного запрета на денежные переводы и даже о рейдах для депортации киргизских граждан. Реакция последовала сразу – против этого героя было возбуждено уголовное дело. Показательно: если есть желание, то и ситуация сразу переходит в русло нормальных гражданских отношений. Но ведь нет, число случаев растет изо дня в день. Сколько нам говорили о дружбе с великим казахским народом, какие дифирамбы пел нам их новый президент – и что? Именно здесь активизировались группы местных националистов, которые следят, чтобы во всех общественных местах граждане говорили только на казахском языке. Эти националисты ходят и проверяют ценники, этикетки, различные надписи. Эти «языковые патрули» – не единичные, не точечные, они появились в Нур-Султане, Уральске, Павлодаре и других городах. Волна бытовой русофобии процветает в странах Средней Азии. Они ведь по-прежнему живут на деньги СССР и РФ, они по-прежнему бьют русских, оскорбляют и кричат, что им пора домой.

Они ведь по-прежнему живут на деньги СССР и РФ, они по-прежнему бьют русских, оскорбляют и кричат, что им пора домой.

То, что им пора домой, русские поняли давно, еще в 90-е годы. Например, в Узбекистане с 1991 года численность русского населения сократилась в четыре раза. Сейчас русских в стране всего 2,5 %, и большая часть из них – пенсионеры, которым некуда ехать, они остались доживать. Есть люди среднего возраста, которым просто тяжело собраться. Мы ведь тоже много говорим, призываем возвращаться на Родину, но ведь это не простой процесс, не всякий легко решится на такой шаг. Да и не очень их ждут здесь. Многим приходится бегать по инстанциям, доказывая, что еще может пригодиться Родине. Я приведу один пример. Мой товарищ, с которым мы вместе учились, по распределению уехал в Казахстан, работал на разных административных должностях, а потом стал главным редактором районной газеты. С начала 90-х годов ему постоянно советовали оставить эту должность, но он никак не мог собраться, пока ему в редакцию не бросили гранату. Это довод он посчитал убедительным и уехал в Россию. Мы его встретили, разместили и даже нашли временную работу, но он целый год не мог получить гражданство. Русский человек, ранее проживавший в России, – ну все так, как прописано в указе президента. Год с большим трудом решался вопрос! Потом мы узнали, что все это время очень даже неспешно готовились соответствующие документы, которые помогли бы выполнить этот указ. К сожалению, здравый смысл может быть только в словах президента, а для чиновника это все суета, мешающая работать. В свое время был такой анекдот, вроде он прозвучал из уст одного из правителей среднеазиатских республик: «Золотые головы уехали в Европу, золотые руки уехали в Россию, что будете делать, золотые зубы?»

Это довод он посчитал убедительным и уехал в Россию. Мы его встретили, разместили и даже нашли временную работу, но он целый год не мог получить гражданство. Русский человек, ранее проживавший в России, – ну все так, как прописано в указе президента. Год с большим трудом решался вопрос! Потом мы узнали, что все это время очень даже неспешно готовились соответствующие документы, которые помогли бы выполнить этот указ. К сожалению, здравый смысл может быть только в словах президента, а для чиновника это все суета, мешающая работать. В свое время был такой анекдот, вроде он прозвучал из уст одного из правителей среднеазиатских республик: «Золотые головы уехали в Европу, золотые руки уехали в Россию, что будете делать, золотые зубы?»

Конечно, ситуация, которую мы все переживаем, не самая лучшая. Нашим отцам командирам пора задуматься о том положении, в котором оказались русские люди по ту сторону границы. Помощи им ждать неоткуда, кроме как от Родины. Хотелось бы, чтобы все наши хозяйственные и политические планы увязывались с судьбами наших соотечественников за рубежом. Они не должны быть в заложниках у националистически настроенных отщепенцев.

Они не должны быть в заложниках у националистически настроенных отщепенцев.

И еще один вопрос, который меня стал очень интересовать в последнее время. На границу к нашим соседям со стороны Афганистана пришла новая политическая сила – Талибан*. В нашей стране он запрещен, в республиках к нему тоже относятся крайне осторожно, с опаской. Возник вопрос: кто их, жителей Средней Азии, будет защищать, опять русский «солдат-оккупант»? Или они сами могут что-то сделать? Мне кажется, легче договариваться с новыми силами, чем прикрывать правителей, которые при любом удобном случае готовы ударить в спину.

*Организация запрещенная на территории Российской Федерации.

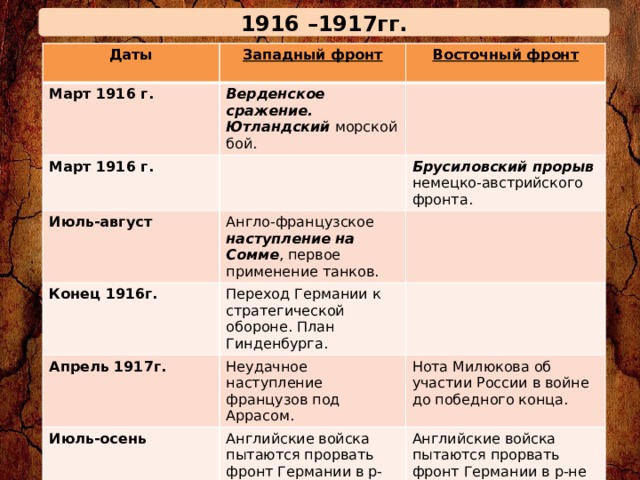

4 июня 1916 года – начало наступления русских войск под командованием Алексея Алексеевича Брусилова («Брусиловский прорыв»)

4 июня 1916 года началась наступательная операция 7-й, 8-й, 9-й и 11-й армий Юго-Западного фронта (генерал А.А. Брусилов) против австро-венгерских войск, известная как «Брусиловский прорыв».

Первая позиция противника было прорвана в течение одного-двух дней. Уже в первые сутки взято в плен более 40 тыс. солдат и офицеров, захвачено до 130 орудий и бомбометов.

К исходу 4-го дня в обороне противника пробита брешь в 70-80 км в ширину и 20-25 км в глубину.

Операция завершилась к 13 июля. За это время взято в плен более 8 тыс. офицеров, около 400 тыс. нижних чинов, захвачено более 500 орудий, 1,5 тыс. пулеметов и 4 сотни бомбометов и минометов. Захвачено 25 тыс. кв. км территории.

С итальянского фронта Австро-Венгрия перебросила 15 дивизий, а Германия с французского фронта – 18 дивизий.

Брусиловский прорыв (4 июня – 13 августа 1916 года) – военная операция времен Первой мировой войны, в ходе которой войска русского Юго-Западного фронта перешли в решительное наступление, сумев прорвать оборону противника в глубину до 70 км. Этот прорыв сформировал перелом в войне, когда стратегическая инициатива ушла от Германии и Четверного союза к Антанте.

Этот прорыв сформировал перелом в войне, когда стратегическая инициатива ушла от Германии и Четверного союза к Антанте.

Генерал А.А. Брусилов принял командование Юго-Западным фронтом в 1916 году. Его назначение интересно тем, что это был один из немногих генералов на высокопоставленных должностях, который не был близок к Генеральному Штабу и к Правительству. Брусилов был талантливым генералом, о котором говорили не только в России, но и в Европе. Его любили солдаты. В Генеральном Штабе его не любили поскольку от большинства офицеров штаба его отличало то, что у Брусилова был реальный боевой опыт. Причем опыт положительный. Его назначение на Юго-Западный фронт объясняется только тем, что это был самый сложный участок, где для ведения войны нужен был реальный боевой генерал, а не марионетка.

В первые дни после назначения на должность командующего Юго-Западным фронтом Брусилов принимал Николая II, который лично приехал посмотреть на состояние войск. В своих дневниках А.А. Брусилов описывал встречу с императором так.

«Николай II спросил, есть ли у меня сведения, которые он должен знать. Я ответил, что у меня есть очень серьезный доклад. Я не разделяю взгляды предыдущего командования фронта, которые докладывали вам, что армия не в состоянии наступать. Напротив, я убежден, что несколько месяцев отдыха дали солдатам передышку, после которой они готовы к бою. К 14 мая войска Юго-Западного фронта будут полностью готовы к наступлению, чтобы захватить инициативу в войне. Если командование считает, что наш фронт не должен наступать, то мое назначение на пост командующего бесполезно и даже вредно. Я вижу возможности для атаки и готов осуществить план в соответствии с требованиями Штаба»

14 апреля 1916 году в Ставке (г. Могилев) состоялось совещание, на котором обсуждали планы военной кампании 1916 года. Возглавляя совещание генерал Алексеев. Основываясь на своем опыте, он изначально полагал, что наступление должны провести Северный и Западный фронты. Брусилов же со своей армией по замыслу должен был удерживать оборону, поскольку на их участке фронта у противника был перевес.

Командующие Западным и Северным фронтами были против наступления, указывая, что опыт сражений 1915 года показывает, что наступление невозможно и нужно занимать оборону. Причина, по которой генералы Куропаткин и Эверт отказывались от наступления из-за того, что русской армии катастрофически не хватало тяжелых орудий артиллерии.

Генерал Брусилов, выступая в Ставке, сделал акцент на следующих моментах:

Фронт нуждается в дополнительных снарядах, тяжелых орудий и летательных аппаратов. Но и в текущей комплектации армия готова к выполнению своей задачи и к наступлению.

Причины неудачных наступлений последних лет кроются в неправильной организации. Например, выбиралось без маскировки приоритетное направление удара, а остальные подразделения бездействовали. В результате противник имел численное меньшинство, но безболезненно перебрасывал дивизии под направление главного удара, формируя там собственное превосходство.

Эффективным может быть только совместное наступление всеми фронтами, когда у противника не будет возможности маневра.

«Я не могу говорить за другие участки фронта, но на Юго-Западном есть все условия для наступления. Я прошу разрешения войскам моего фронта действовать в совместном ударе с армиями Эверта и Куропаткина. Даже если я не достигну успеха, мы свяжем основные силы противника, что облегчит задачу на Западе и Севере».

А.А. Брусилов сознательно делал ставку на то, что Юго-Западный фронт готов к наступлению. Ведь если готова к наступлению армия, против которой собраны примерно равные силы противника, то и другие армии, которые уже имеют перевес над противником, также должны быть готовы перейти в атаку. В результате все командующими фронтами поддержали идею совместной атаки.

Генерал А.А. Брусилов полагал, что проблема наступления связана исключительно с выбором направления главного удара. Для подготовки плацдарма, рытья окопов, доставки припасов, стягивания артиллерии – нужно минимум 6 недель. Все эти приготовления скрыть от противника практически невозможно. План Брусилова предполагал, что каждый участок Юго-Западного фронта будет готовить несколько плацдармов (от 20 до 30) для наступления. Это должно было запутать противника и не позволить тому сосредоточить основные силы на направлении действительного наступления.

Это должно было запутать противника и не позволить тому сосредоточить основные силы на направлении действительного наступления.

Общий план «Брусиловского прорыва» кратко сводился к следующему:

Главный удар должна наносить 8-я армия, располагавшаяся на правом крыле. Артиллерия и людские резервы скрытно перебрасывались к 8-й.

Остальные участки начинают локальный прорыв на своем направлении, сковывая противника.

Направление главного удара – Луцк.

Перед Юго-Западным фронтом генерала А.А. Брусилова в основном располагалась армия Австро-Венгрии, усиленная частями из Германии.

Воздушная разведка показала, что у противника создано не менее трех укрепленных полос, с дистанцией между ними в среднем 5 км. Глубина каждой полосы – примерно 2 км. Каждая полоса состояла минимум из 3-х линий окопов выше человеческого роста. Перед каждой полосой была протянута проволока (до 8-ми рядов). На некоторых участках была растянута высокопрочная стальная проволока, которую невозможно было разрезать. Не некоторых участках, в основном перед первой полосой обороны, через проволоку был пущен ток высокого напряжения. На проволоках вешались бомбы. Перед ними заложены фугасы. Через каждые 90 метров располагались огневые точки и бойницы для пулеметов.

Не некоторых участках, в основном перед первой полосой обороны, через проволоку был пущен ток высокого напряжения. На проволоках вешались бомбы. Перед ними заложены фугасы. Через каждые 90 метров располагались огневые точки и бойницы для пулеметов.

К моменту начала наступления, войска Юго-Западного фронта, под командованием генерала А.А. Брусилова, располагались так, чтобы нанести несколько ударов, замаскировав главный прорыв на правый фланг.

«Брусиловский прорыв» начался 4 июня 1916 года с артиллерийской подготовки ранним утром. Задача артиллерии – нанести максимальный урон оборонительным сооружениям противника.

Так, уже к вечеру 4 июня на направлении наступления 8-й армии были уничтожены почти все проволочные заграждения. Показателен пример артиллерийского обстрела на участке фронта 9-й армии. Обстрел начал вестись по позициям первой траншеи. Противник бежал в укрытие вглубь.

После того как артиллерия перенесла огонь вглубь обороны, австро-венгерская армия бросилась к окопам, готовясь к отражению наступления пехоты. В этот момент артиллерия вновь перенесла огонь на передний окоп, вынудив 7-ю армию противника бежать в «лисьи норы» и прятаться от обстрела.

В этот момент артиллерия вновь перенесла огонь на передний окоп, вынудив 7-ю армию противника бежать в «лисьи норы» и прятаться от обстрела.

Так продолжалось 4 раза, а на 5-й раз, когда артиллерия вновь перенесла огонь в глубину опорного пункта противника, австро-венгерские войска первый окоп не заняли, ожидая, что русская артиллерия вновь начнет его обстрел. В результате русская пехота перешла в наступление и почти без сопротивления овладела первым эшелоном обороны противника.

Артиллерийская подготовка на разных участках фронта длилась от 6 до 29 часов.

Только после этого началось наступление пехоты.

Успех «Брусиловского» наступления был поразительным. К концу июня наступление увенчалось успехом на территории от Припяти до границы с Румынией. Русская армия заняла Буковину и города Черновцы, Луцк и другие.

По направлению на Ковель русская армия продвинулась вглубь на 70 км! Это был поразительный успех, поскольку Первая мировая война на этапе 1915-1916 годов свелась к позиционной борьбе, где огромным успехом было продвинуться вперед всего на 1 километр.

Осознавая сложность ситуации, и видя малую активность на других фронтах, немецкое командование начало перебрасывать дополнительные силы для подавления брусиловского прорыва. В общей сложности летом 1916 года на этот участок фронта было переброшено 36 дивизий Германии, 9 дивизий Австро-Венгрии, 2 дивизии Турции.

Примечательно, что 11 дивизий были сняты с французского фронта, а 9 – с итальянского. С французского направления была переброшена германская «Стальная дивизия», не знавшая поражений. На брусиловском фронте она была разгромлена всего за несколько дней.

24 июня командование дополнительно передало Брусиловскому фронту 3-ю армию, бездействующую на фланге Западного фронта. Используя подкрепление, генерал А.А. Брусилов скорректировал действие армии, поставив следующие задачи:

Правый фланг (8-я и 3-я армии) – наступление в направлении Ковель и Владимир-Волынский.

Левый фланг (7-а и 9-я армии) – наступление на Галич, двигаясь к Карпатам.

Центр (11-я армия) – удерживание позиций и локальные наступления в направлении Броды.

План А.А. Брусилова сорвал наступление немцев, которые планировали в Ковельском направлении ударить русскую армию во фланг. Действия 3-й и 8-й русских армий эту возможность ликвидировали. Уже к 14 июля эти армии в ходе наступления вышли к берегам р. Стоход. Одновременно 9-я армия продвинулась вглубь, когда до Станислава оставалось не более 20 км. Остальные армии сумели отразить контратаку противника и удержать исходные пункты.

Третья волна прорыва длилась с 28 июля по 14 августа, завершив Брусиловское наступление. В августе сражения были локальными, с обоюдными успехами, однако, главное удалось достичь – армия Российской Империи значительно продвинулась вперед и сумела закрепиться на отвоеванных территориях.

Результаты «Брусиловского прорыва» были отличными для России, но и потери были огромными. Только убитыми в направлении прорыва насчитывается более 262 тыс. человек.

«Брусиловский прорыв» стал уникальным событием в рамках Первой мировой войны. Достаточно сказать, что это единственная операция той войны, названная по имени генерала. Результаты наступления армии Брусилова были впечатляющими:

Результаты наступления армии Брусилова были впечатляющими:

Русская армия освободила территорию площадью 25 тыс. квадратных километров.

Захвачено пленными: 370 тыс. солдат и 8,2 тыс. офицеров.

Захвачено 496 артиллерийских орудий и 367 минометов/бомбометов.

Количество захваченных пулеметов и огнестрельного оружия счету не подлежало.

На базе прорыва русская армия продолжала наступать, но значительно меньшими темпами. Однако к концу сентября 1916 года количество пленных возросло до 420 тыс. солдат и 9 тыс. офицеров, а количество захваченных орудий и минометов выросло до 1,2 тыс.

«Брусиловский прорыв» внес коренной перелом в Первую мировую войну. Если до начала военной операции стратегическая инициатива была на стороне Германии, то к сентябрю 1916 года инициатива полностью была на стороне стран Антанты. Такого продвижения вперед, какое показала армия Юго-Западного фронта генерала А.А. Брусилова, в рамках позиционной войны не было.

Активное участие в «Брусиловском прорыве» приняли оренбургские казаки. Отличились части Оренбургской казачьей дивизии, в особенности 11-й Оренбургский казачий полк. Важный вклад в дело победы русского оружия внесли казаки 16-го Оренбургского казачьего полка. В операции участвовало 9 оренбургских казачьих полков, 5 батарей и 7 сотен. Всего – порядка 12 000 казаков.

Отличились части Оренбургской казачьей дивизии, в особенности 11-й Оренбургский казачий полк. Важный вклад в дело победы русского оружия внесли казаки 16-го Оренбургского казачьего полка. В операции участвовало 9 оренбургских казачьих полков, 5 батарей и 7 сотен. Всего – порядка 12 000 казаков.

По всей линии наступления, там, где пехота взламывала оборону противника, казаки, начав преследование, заходили далеко в тыл, обгоняли убегавшие австрийские части, и те, попав между двух огней, впадали в отчаяние и зачастую просто бросали оружие. И как свидетельствует в своей истории войны австрийский Генеральный штаб: «в войсках вновь появился страх перед казаками – наследие первых кровавых дел войны…».

Нельзя не упомянуть еще об одном руководителе этой операции. Потомственный казак Оренбургского казачьего войска генерал Михаил Васильевич Ханжин занимал должность инспектора артиллерии 8-й армии и сыграл выдающуюся роль в организации наступления Юго-Западного фронта («Луцкого прорыва»), что было отмечено в Ставке. Не случайно многие независимые историки считают его героем Брусиловского прорыва, а некоторые из них даже полагают, что и носить тот прорыв должен имя М.В. Ханжина. Блестяще образованный (окончил артиллерийское училище, офицерскую школу и Академию по первому разряду, то есть, с отличием), отличный математик, баллистик, картограф, химик, он к 1916-му году имел богатый практический опыт ведения боев. Во время Русско-японской войны генерал М.В. Ханжин впервые в военной истории вел огонь по врагу с закрытых огневых позиций, не видя противника, используя лишь полученные от разведки координаты. Он первым предложил соединить атаку пехоты с артиллерийской подготовкой, когда генералами Брусиловым, Клембовским, Калединым, Лечицким, Сахаровым и Щербачевым разрабатывался план наступления войск ЮЗФ в 1916 году. Этот новаторский метод был вскоре использован командованием стран Антанты на Западном фронте во Франции в 1918 году, а главное, много позже, в годы Великой Отечественной войны.

Не случайно многие независимые историки считают его героем Брусиловского прорыва, а некоторые из них даже полагают, что и носить тот прорыв должен имя М.В. Ханжина. Блестяще образованный (окончил артиллерийское училище, офицерскую школу и Академию по первому разряду, то есть, с отличием), отличный математик, баллистик, картограф, химик, он к 1916-му году имел богатый практический опыт ведения боев. Во время Русско-японской войны генерал М.В. Ханжин впервые в военной истории вел огонь по врагу с закрытых огневых позиций, не видя противника, используя лишь полученные от разведки координаты. Он первым предложил соединить атаку пехоты с артиллерийской подготовкой, когда генералами Брусиловым, Клембовским, Калединым, Лечицким, Сахаровым и Щербачевым разрабатывался план наступления войск ЮЗФ в 1916 году. Этот новаторский метод был вскоре использован командованием стран Антанты на Западном фронте во Франции в 1918 году, а главное, много позже, в годы Великой Отечественной войны.

Для Германии события 1916 года продемонстрировали невозможность ведения успешной войны на два фронта. Многие немецкие офицеры больше не верили в возможность победы. По этой причине был смещен со своего поста начальник генерального штаба Германии, генерал Фалькенгайн. Его заменил генерал Гинденбург.

Многие немецкие офицеры больше не верили в возможность победы. По этой причине был смещен со своего поста начальник генерального штаба Германии, генерал Фалькенгайн. Его заменил генерал Гинденбург.

Австро-Венгерская армия, которая в основном располагалась на пути движения армии Брусилова, была разгромлена. Австро-Венгрия фактически была выведена из войны, и Германия была вынуждена направить значительную часть своих ресурсов (и человеческих и финансовых) на поддержание союзника. Это значительно ослабило саму Германию.

«Брусиловский прорыв» уже к концу июня 1916 года дал феноменальные результаты. Генерал А.А. Брусилов верил, что уже в ближайшие месяцы можно будет нанести противнику поражение и закончить войну. Однако было два фактора, которые позволили немцам перенести тяжесть поражения:

Отсутствие наступления, прежде всего, на Западном фронте. Западный фронт, который по замыслу русского Генерального Штаба, должен был нанести основной удар, воздерживался от массового наступления, даже видя успехи Брусиловской армии.

Отсутствие помощи от союзников. Уже после начала Брусиловского прорыва, на немецком Западном фронте началось наступление союзников России по Антанте на Сомме. Но это наступление носило настолько локальный характер, что никакой угрозы немцам не представляло. Более того, Германия регулярно снимала войска с Западного фронта и перебрасывала их на Восток.

Обстановка лета 1916 года действительно способствовала нанесению поражения Германии, но обозначенные два фактора позволили Германии пережить поражение и восстановить силы.

https://istoriarusi.ru/imper/brusilovskiy-proriv-1916.html

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_edn%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC

https://w.histrf.ru/articles/article/show/orienburgskoie_kazachie_voisko_okv

Восстание 1916 г. в русской Средней Азии

Летом 1916 г. около 270 000 жителей Средней Азии — казахов, кыргызов, таджиков, туркмен и узбеков — погибли от рук русской армии в восстании, начавшемся с сопротивления Призыв царя времен Первой мировой войны. Помимо тех, кто погиб сразу, десятки тысяч мужчин, женщин и детей погибли при попытке бегства через коварные горные перевалы в Китай. Эксперты подсчитали, что киргизы, которые пострадали больше всего, потеряли 40% всего населения.

Помимо тех, кто погиб сразу, десятки тысяч мужчин, женщин и детей погибли при попытке бегства через коварные горные перевалы в Китай. Эксперты подсчитали, что киргизы, которые пострадали больше всего, потеряли 40% всего населения.

Этот ужасный инцидент почти затерялся в истории. В советское время резня 1916 года стала табуированной темой, спрятанной в запечатанных архивах и изгнанной из учебников истории. Новаторская книга Эдварда Денниса Сокола « Восстание 1916 года в русской Средней Азии» , опубликованная в 1954 году и переизданная впервые за несколько десятилетий, была для нескольких поколений единственным научным исследованием резни на каком-либо языке. Опираясь на раннюю советскую периодику, в том числе

Шедевр Сокола также прослеживает цепную реакцию между восстанием, крахом царизма и большевистской революцией.

Шедевр Сокола также прослеживает цепную реакцию между восстанием, крахом царизма и большевистской революцией.Классическое исследование исчезнувшего мира, работа Сокола приобретает современный резонанс в свете деспотических усилий Владимира Путина убедить Кыргызстан присоединиться к его новому экономическому союзу. Сокол объясняет, как более раннее русское завоевание закончилось катастрофой, и подразумевает, что современное завоевание может иметь такой же эффект. Это переиздание, необходимое для чтения историкам, политологам и политикам, приурочено к столетнему юбилею геноцида.

Эдвард Деннис Сокол (1923–2014) получил степень бакалавра в Университете Джонса Хопкинса в 1947 году и докторскую степень в 1952 году. Он является автором книги « Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до Тамерлана».

«Для меня трагедия 1916 года всегда была предтечей национально-освободительного движения кыргызского народа, хотя я не осознавал глубины и размаха этих событий в истории Средней Азии. Эдвард Сокол, «Восстание 19-ти».16 было откровением. Автор изображает народы Средней Азии, а также формирование их идентичности и их права на самоопределение в целом, а не советскими глазами. Его книга дает читателю новый взгляд на эти события и позволяет переосмыслить историю».

Эдвард Сокол, «Восстание 19-ти».16 было откровением. Автор изображает народы Средней Азии, а также формирование их идентичности и их права на самоопределение в целом, а не советскими глазами. Его книга дает читателю новый взгляд на эти события и позволяет переосмыслить историю».

— Замира Сыдыкова, бывший посол Кыргызстана в США и Канаде

Узнать больше

900:00 1916–18: Начало «русских» гражданских войн | «Русские» гражданские войны 1916—1926 гг.: десять лет, потрясших мирФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicГражданские войны в России, 1916–1926 гг.: десять лет, которые потрясли мирСовременная история (с 1700 по 1945 г.)КнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Оксфордский академический «Русские» гражданские войны, 1916—1926: Десять лет, которые потрясли мир Современная история (с 1700 по 1945 год) Книги Журналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Cite

Smele, Jonathan D. ,

,

‘1916–18: Начало «русских» гражданских войн»

,

«Русские» гражданские войны, 1916–1926: десять лет, которые потрясли мир

(

2016;

Online Edn,

Oxford Academic

, 23 июня 2016 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190233044.003.0001,

Доступил 15 декабря 2022.

.0003.0001,

. Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Оксфордский академический «Русские» гражданские войны, 1916—1926: Десять лет, которые потрясли мир Современная история (с 1700 по 1945 год) Книги Журналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicГражданские войны в России, 1916–1926 гг. : десять лет, которые потрясли мирСовременная история (с 1700 по 1945 г.)КнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

: десять лет, которые потрясли мирСовременная история (с 1700 по 1945 г.)КнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой главе делается попытка установить, что «российские» гражданские войны начались со Среднеазиатского восстания 1916 года, прежде чем перейти к аргументам в пользу последующих событий — Февральской революции, мук Временного правительства России 1917 года. , Корниловское дело, Октябрьскую революцию и закрытие Советским правительством Учредительного собрания — следует рассматривать как существенные элементы из гражданских войн, а не их предвестники. Особое внимание уделяется взглядам на гражданскую войну лидера большевиков В.И. Ленина, боевые действия, происходившие от Белоруссии через Урал до Сибири с 1917 по 1918 г. и рассматривает ранние попытки борьбы с большевистским захватом власти генералом М.В. Алексеев и др. Это также объясняет разное происхождение интервенции союзников в России, начавшейся в начале 1918 года.

Ключевые слова: Среднеазиатское восстание, Февральская революция, Временное правительство России, Корниловское дело, Октябрьская революция, В.И. Ленин, Учредительное собрание, М.В. Алексеев, Интервенция союзников

Предмет

Современная история (с 1700 по 1945)

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции.