|

www.booksite.ru Главная | Россия в годы Первой мировой войны | Вологодский край в годы войны | Вологжане – участники Первой мировой войны | Вологодское военно-историческое общество и поисковая работа | Первая мировая война в памяти вологжан: библиографический указатель | Военный фотоальбом «Солнца России» | Плакаты |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

15 июля 1914 года по старому стилю Австро-Венгрия объявила войну маленькой Сербии. Россия, являясь покровительницей славян, объявила 17 июля мобилизацию. В ответ Германия, союзница Австро-Венгерской империи, 19 июля объявила войну России. Русская армия находилась в стадии реорганизации после неудач русско-японской войны, но Россия не хотела бросить на растерзание дружественную страну и потерять свой престиж в стране и мире. Первая мировая война велась между двумя коалициями государств за передел колоний и сфер влияния в мире. Начавшись между 8 европейскими государствами: Германией и Австро-Венгрией с одной стороны и Великобританией, Францией, Россией, Бельгией, Сербией и Черногорией с другой, она постепенно вовлекала в свою орбиту 38 государств с населением свыше полуторых миллиардов человек (две трети населения земного шара). Всего в армии воюющих государств было мобилизовано около 70 миллионов человек. В январе 1917 года армии обеих коалиций насчитывали 37 миллионов человек. Борьба велась на суше, на море и в воздухе. В России в первые месяцы войны наблюдался всеобщий патриотический подъем. В стране проходили многотысячные манифестации с национальными знаменами, портретами государя и иконами. Военные действия в 1914 году начались на северо-западном фронте против Германии и юго-западном против Австо-Венгрии. Военная кампания началась блестящим прорывом русских войск в Восточной Пруссии, но через две недели наступление закончилось нашим разгромом. Россия в годы 1 мировой войны отмобилизовала 15,8 млн. человек из 180,6 млн. наличного населения Империи (8,7%). Численность вооруженных сил Российской Империи по штатам мирного времени составляла 1 млн. Отмобилизование проводилось поэтапно, в соответствии с планами развертывания войск, а в ходе войны для восполнения безвозвратных потерь. В 1914 году Никольская уездная земская управа трижды проводила мобилизации на основании телеграмм, поступивших из штаба Московского военного округа в адрес уездного воинского начальника. Эти телеграммы датировались: № 1607 от 22.07.1914; № 3358 от 20.09.1914; № 4646 от 14.11.1914 года. В последующие годы для восполнения потерь призыв ратников производился ежеквартально. Сбор ратников наших волостей начинался на шестой-седьмой день после получения телеграммы, а отправка их со сборного пункта уездного воинского начальника в составе команд еще через 5-7 суток. Потом был многодневный путь от Никольска к месту дислокации воинских частей. Мобилизация 1914 года началась с самых младших возрастов из числа ратников I разряда, «проходивших ряды войск», то есть в первую очередь была призвана молодежь, получившая хорошую военную подготовку в войсках. С каждым последующим отмобилизованием в войска уходили два-три следующий более старших возраста. До конца 1914 года в войска ушли и ратники I разряда 1914-1907 гг. призыва, не проходившие ряды войск, т.е. не проходившие срочной военной службы по различным причинам. Количество молодежи в конце 19 и начале 20 века значительно превышало потребности вооруженных сил мирного времени, поэтому многие освобождались от срочной военной службы по семейному положению, состоянию здоровья и по другим причинам. Во второй год войны стали призываться и ратники II разряда. К ним относились освобожденные от военной службы по семейному положению или состоянию здоровья, так называемые белобилетники. Белобилетниками, не годных к военной службе, в народе называли еще во второй половине 20 века.

Однако и в 1916 году количество призванных из наших волостей продолжало оставаться значительным. Структура мобилизационного развертывания войск и отмобилизования в годы I мировой войны была аналогична нынешней, но осуществлялась на уровне имеющихся тогда средств транспорта, оповещения и связи. Вопросами комплектования войск занималось военное ведомство, а оповещением, сбором и доставкой призванных на сборный пункт уездного воинского начальника занималась уездная Земская управа и волостные правления с привлечением для этой работы и полицейских чинов. Телеграмма об очередном отмобилизовании из штаба Московского военного округа поступала в адрес уездного воинского начальника. Уездный воинский начальник доводил до сведения уездной земской управы требования телеграммы о количестве и сроках отправки ратников, с указанием возраста и годности к военной службе. Наряд распределялся по волостям с учетом имеющихся ресурсов, после чего уездная земская управа рассылала наряды на отправку ратников и поставку подвод для их перевозки, волостным правлениям. Учет военнообязанных находился на высоком уровне и после каждого отмобилизования уезд имел точные сведения об остатках военнообязанных всех категорий. Отправка мобилизованных на сборный пункт уездного воинского начальника производилась по Вохомскому тракту через Лапшинскую волость. В мобилизационном плане расчет производился по двум вариантам: при хороших дорогах и на период распутицы. При хороших дорогах доставка планировалась за 4 суток, а в бездорожье за шесть суток. Через 20-26 верст по пути следования ратников, обычно в пунктах развертывания земских станций, создавались подводные пункты, где ратники отдыхали, принимали пищу, при необходимости останавливались на ночлег. После смены подвод и лошадей, в расчетное время, ратники отправлялись до следующего подводного пункта. Через отдельные подводные пункты, расположенные ближе к Никольску, проходили команды призванных с 4-5 отдаленных волостей, и всех их нужно было разместить, обогреть и обеспечить отправку до следующего подводного пункта. Подводы изымались по разнарядке из крестьянских хозяйств. На каждую поданную одноконную подводу возлагалась обязанность по перевозке 3 ратников. За перевозку земство выплачивало по 3 копейки с версты. Если лошадь была добрая, то возчик мог взять и 4 ратников, при этом ему платили 4 копейки с версты, т.е. оплата производилась за количество перевезенных ратников. Однако такая оплата не могла возместить расходов крестьянских хозяйств на эти цели и отвлекала крестьян от своих хозяйственных забот в самое неподходящее время. По мобилизации Ввиду упорного отказа некоторых крестьян от подачи подвод, земская управа покорнейше просит уездное полицейское управление распорядиться об обязательной поставке на подводные пункты всех требуемых по наряду подвод во избежание задержки или несвоевременной отправки маршевых команд. Зам. председателя управы М. Кузнецов Отправка ратников Вознесенской волости планировалась на четвертый день мобилизации. Подводный пункт волостного правления развертывался в дер. Тарасихе, которую ныне поглотило село Вохма. До Тарасихи ратников привозили родственники на своих лошадках, ближние приходили пешком. Должностные лица волостного правления должны были в обязательном порядке присутствовать при посадке ратников на подводы и оказывать всяческое содействие доверенному представителю управы в беспрепятственной отправке ратников в сроки, определенные выпиской из наряда. Из Тарасихи подводы с ратниками отправлялись в полдень, чтобы во второй половине дня проделать 16 верст и прибыть в Лапшино, где организовывался первый ночлег, и производилась смена подвод. На каждом подводном пункте работали доверенные представители уездной земской управы, которые давали управе подписку – обязательство на выполнение всех мероприятий по своевременному обеспечению призванных отдыхом, питанием, ночлегом и подводами для следования до следующего подводного пункта. Назначались и ответственные за поставку подвод. Таковыми были: в Петрецово – Баданин Иван Михайлович, в Большедворке – Усков Арсений Степанович, в Лапшино – Карпов Петр Лукич, в Андреево Лапшинской волости – Баев Андрей Иванович. В 1916 году, когда методика мобилизаций была доведена до совершенства, доверенные уездной земской управы стали ответственными и за поставку подвод. На сборном пункте уездного воинского начальника призванные находились в течение 2-3 суток. Проходили медицинское освидетельствование, распределялись по родам войск и командам. Скомплектованные команды отправлялись в места дислокации воинских частей преимущественно через железнодорожную станцию Шарья. Отправлялись команды по древнему Велико-Устюгскому торговому тракту, идущему на Нижний Новгород. Отправлялись через подводные пункты, развернутые при земских станциях: Пермас, Анданга, Ираклиха, Николаевская и Дюково. Темп передвижения был установлен по 45-50 верст в сутки, как и при следовании до Никольска. С Шарьи отправка производилась по железной дороге. Южные Вознесенская, Лапшинская и Черновско-Николаевская волости были самыми густонаселенными в Никольском уезде. За первые полтора года войны из южных волостей было призвано: из Лапшинской – 1502, из Вознесенской – 1438, Черновско-Николаевской – 1238, Соловецкой — 888, Павинской — 881, Александровской — 361 человек. В 1917 году многие семьи призванных на военную службу запасных, ратников и белобилетников получали казенное продовольственное пособие на обработку полей и проведение посевной кампании. Из наших южных волостей уезда пособие получали: по Александровской волости 665 семей, Вознесенской – 1840, Лапшинской – 1900, Леденгской – 515, Павинской – 1130, Соловецкой – 1165, Черновско-Николаевской – 1585. Всего в Никольском уезде пособия получали 27905 семей. Каждая семья в адрес Никольского по воинской повинности присутствия направляла прошение, на основании которого и делалось заключение о назначении пособия. В Никольское уездное по воинской повинности присутствие Прошение Со времени призыва трех моих сыновей на военную службу, как ратников, находящихся в действующей армии: старший Прокофий Попов в 219 пехотном запасном полку; средний Максим Попов в 410 пешей Киевской дружине; младший Емельян Попов в 324 Клязменском полку. Я с семьей в пять человек получаю пособие 3 рубля 50 копеек в месяц на человека, то есть одни кормовые, на которые нет никакой возможности существовать при теперешней дороговизне. Следует же получать ещё дровяные, квартирные и другие суммы, но таковые до сего времени почему-то мне не выплачиваются, а потому покорнейше прошу сделать немедленно надлежащее распоряжение об уплате мне дополнительно за все месяцы недополученного мной пособия одновременно. О постановлении присутствия покорнейше прошу уведомить меня через Вознесенское волостное правление. Данное прошение 5 августа было направлено в Никольское уездное попечительство, потом было отправлено в Ивковское сельское общество, для обследования семейного и имущественного положения Поповых. Возвратилось оно с заключением местного старосты. С возвращением сего доношу Вознесенскому волостному комитету, что Попов не нуждается в квартирных и в обеспечении дровами, так как имеет свою квартиру и дрова. Подписали Ивковский сельский староста Тарасов, писарь Герасимов. 22 сентября 1917 года. Прежде, чем назначить казенное пособие проверялась обоснованность назначения его, наличия в семье призванного трудоспособных членов и другие факторы, поэтому пособия получали не более 80-90% семей. Отсюда можно определить общее количество наших земляков призванных в годы первой мировой войны. Эта цифра по 7 южным волостям составит около 10 тысяч, а в целом по уезду около 35 тысяч человек. Количество погибших составляет соответственно около полуторых тысяч по нашим волостям и более пяти тысяч по уезду. В годы 1 мировой войны из каждой сотни призванных россиян на полях сражений осталось 15 человек. Из 15,8 млн. мобилизованных погибло 2,3 млн. человек (1,3% населения империи) и вдвое больше было покалечено. Источник: Герасимов С.С. В годы первой Мировой войны / С.С. Герасимов // К истории вохомских земель : ист.-краевед. сб. – Кострома, [б.г.]. – С. 118-125.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Первая мировая война — РИА Новости, 02.03.2020

Первая мировая война — первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии).

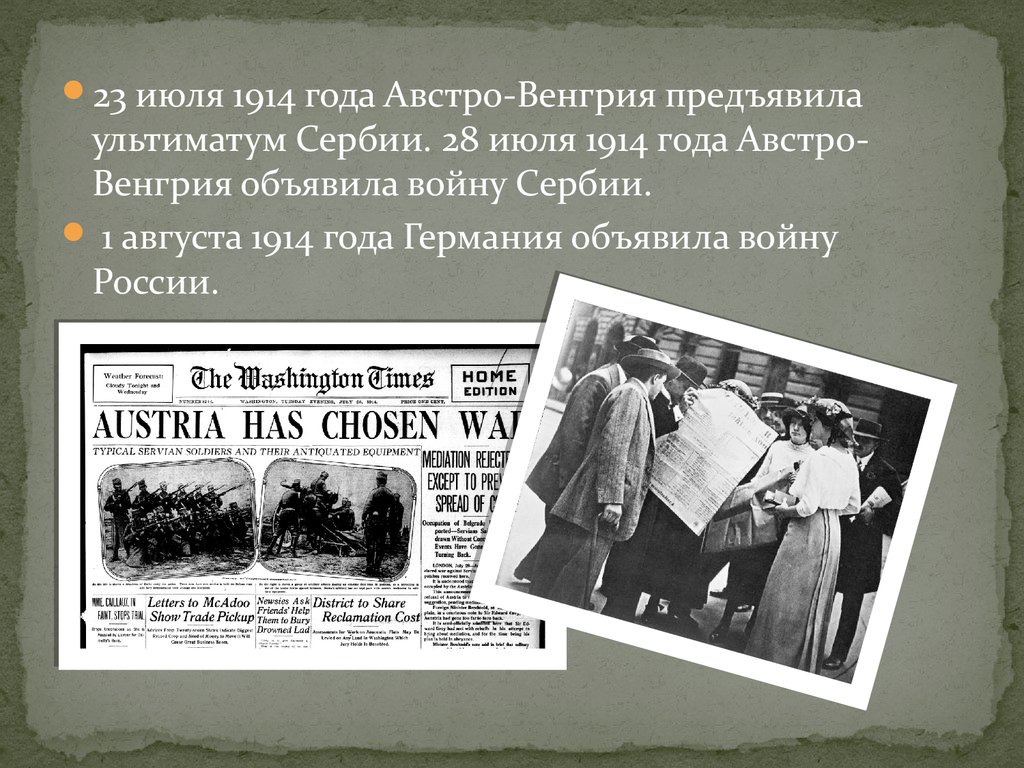

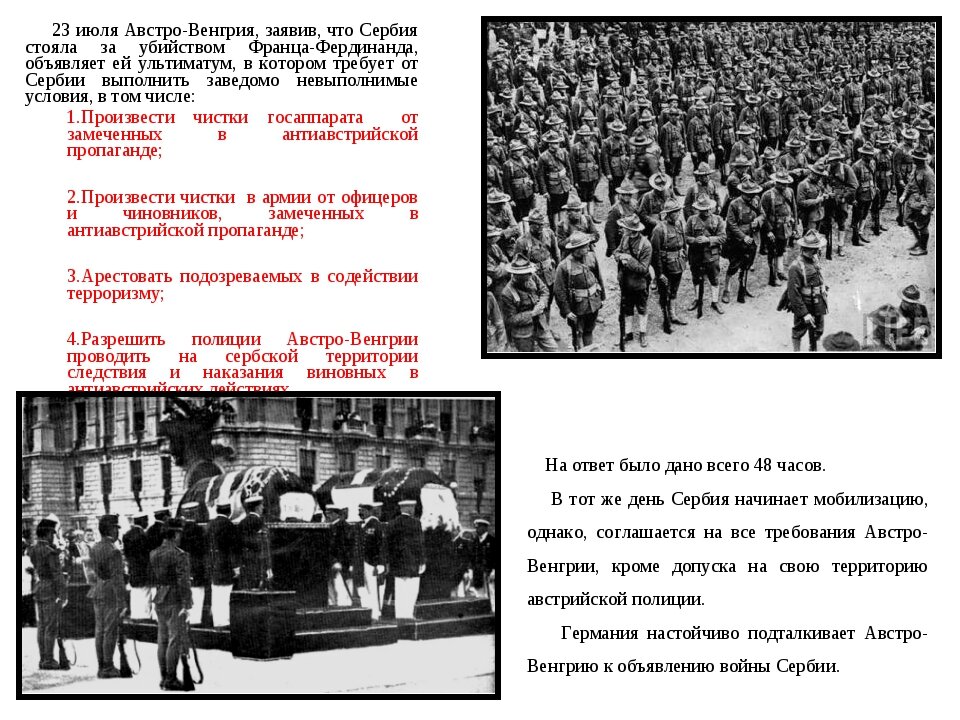

Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации «Млада Босна» гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня (все даты приводятся по новому стилю) 1914 года в Сараево были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга.

23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, в котором обвинила правительство страны в поддержке терроризма и потребовала допустить на территорию свои военные формирования. Несмотря на то, что нота сербского правительства выражала готовность урегулировать конфликт, австро-венгерское правительство заявило, что оно не удовлетворено, и объявило Сербии войну. 28 июля на австро-сербской границе начались военные действия.

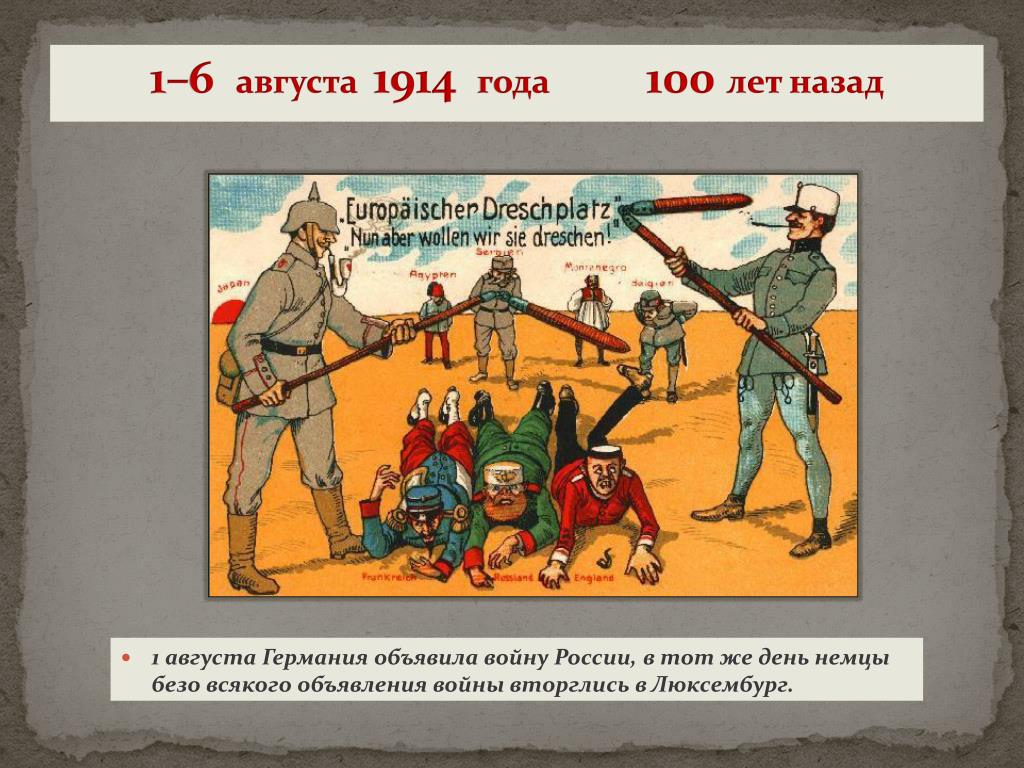

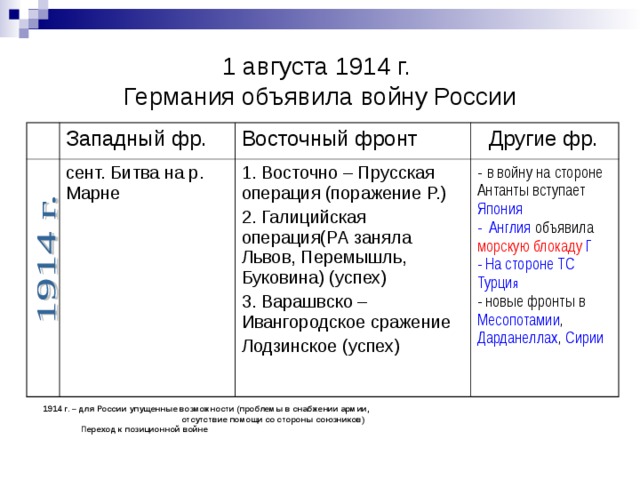

30 июля Россия объявила о всеобщей мобилизации, выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией. Германия использовала этот повод, чтобы 1 августа объявить войну России, а 3 августа — Франции, а также нейтральной Бельгии, отказавшейся пропустить германские войска через свою территорию. 4 августа Великобритания со своими доминионами объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия — России.

4 августа Великобритания со своими доминионами объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия — России.

В августе 1914 года в военные действия включилась Япония, в октябре — на стороне блока Германия-Австро-Венгрия в войну вступила Турция. В октябре 1915 года к блоку так называемых Центральных государств присоединилась Болгария.

В мае 1915 года под дипломатическим давлением Великобритании Италия, изначально занявшая позицию нейтралитета, объявила войну Австро-Венгрии, а 28 августа 1916 года — Германии.

Главными сухопутными фронтами стали Западный (французский) и Восточный (русский) фронты, основными морскими театрами военный действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.

Военные действия начались на Западном фронте — немецкие войска действовали по плану Шлиффена, который предполагал наступление крупными силами на Францию через Бельгию. Однако расчет Германии на быстрый разгром Франции оказался несостоятельным, к середине ноября 1914 года война на Западном фронте приняла позиционный характер. Противостояние шло по линии траншей протяженностью около 970 километров вдоль границы Германии с Бельгией и Францией. До марта 1918 года любые, даже незначительные изменения линии фронта достигались здесь ценой огромных потерь с обеих сторон.

Противостояние шло по линии траншей протяженностью около 970 километров вдоль границы Германии с Бельгией и Францией. До марта 1918 года любые, даже незначительные изменения линии фронта достигались здесь ценой огромных потерь с обеих сторон.

Восточный фронт в маневренный период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем — преимущественно на западно-пограничной полосе России. Начало кампании 1914 года на Восточном фронте знаменовалось стремлением русских войск выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В этот период прошли два крупных сражения — Восточно-Прусская операция и Галицийская битва, в ходе этих боев русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Львов и оттеснила противника к Карпатам, блокировав крупную австрийскую крепость Перемышль. Однако потери солдат и техники были колоссальными, из-за неразвитости транспортных путей не успевали вовремя поступать пополнение и боеприпасы, поэтому развить свой успех русские войска не смогли.

В целом кампания 1914 года закончилась в пользу Антанты. Германские войска потерпели поражение на Марне, австрийские — в Галиции и Сербии, турецкие — у Сарыкамыша. На Дальнем Востоке Япония захватила порт Цзяочжоу, Каролинские, Марианские и Маршалловы острова, принадлежавшие Германии, английские войска захватили остальные владения Германии на Тихом океане. Позднее, в июле 1915 года, английские войска после затяжных боев захватили Германскую Юго-Западную Африку (германский протекторат в Африке).

Первая мировая война знаменовалась испытанием новых средств ведения боя и вооружения. 8 октября 1914 года впервые был совершен авианалет: британские самолеты налетели на германские мастерские по производству дирижаблей во Фридрихшафене. После этого рейда стали создаваться самолеты нового класса — бомбардировщики.

Поражением завершилась широкомасштабная Дарданелльская десантная операция (1915-1916) — морская экспедиция, которую снарядили страны Антанты в начале 1915 года с целью взять Константинополь, открыть проливы Дарданеллы и Босфор для связи с Россией через Черное море, вывести Турцию из войны и привлечь на сторону союзников балканские государства. На Восточном фронте к концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши.

На Восточном фронте к концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши.

22 апреля 1915 года в ходе боев под Ипром (Бельгия) Германией было впервые использовано химическое оружие. После этого отравляющие газы (хлор, фосген, а позже иприт) стали применять обе воюющие стороны регулярно.

В кампанию 1916 года Германия вновь перенесла главные усилия на запад с целью вывести из войны Францию, однако мощный удар по Франции в ходе Верденской операции закончился провалом. Этому во многом способствовал русский Юго-Западный фронт, осуществивший прорыв австро-венгерского фронта в Галиции и на Волыни. Англо-французские войска предприняли решительное наступление на реке Сомма, но, несмотря на все усилия и привлечение огромных сил и средств, прорвать германскую оборону не смогли. В ходе этой операции англичане впервые применили танки. На море произошло крупнейшее в войне Ютландское сражение, в котором германский флот потерпел неудачу. В итоге военной кампании 1916 года Антанта перехватила стратегическую инициативу.

В итоге военной кампании 1916 года Антанта перехватила стратегическую инициативу.

В конце 1916 года Германия и ее союзники впервые заговорили о возможности мирного соглашения. Антанта отвергла это предложение. В этот период армии государств, активно участвовавших в войне, насчитывали 756 дивизий, в два раза больше, чем в начале войны. Однако они потеряли наиболее квалифицированные военные кадры. Основную массу солдат составляли запасные пожилых возрастов и молодежь досрочных призывов, слабо подготовленная в военно-техническом отношении и недостаточно тренированная физически.

В 1917 году два важнейших события коренным образом повлияли на расстановку сил противников.

6 апреля 1917 года США, которые долгое время держали нейтралитет в войне, приняли решение об объявлении войны Германии. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер «Лузитания», на борту которого находилась большая группа американцев, 128 из них погибли.

Вслед за США в 1917 году в войну на стороне Антанты вступили также Китай, Греция, Бразилия, Куба, Панама, Либерия и Сиам.

Второе серьезное изменение в конфронтации сил вызвал выход из войны России. 15 декабря 1917 года пришедшие к власти большевики подписали договор о перемирии. 3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции.

Всего Россия потеряла около одного миллиона квадратных километров. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере шести миллиардов марок.

Крупнейшие сражения кампании 1917 года — Невельская наступательная операция и операция у Камбре, показали ценность использования в бою танков и положили начало тактике, основанной на взаимодействии пехоты, артиллерии, танков и авиации на поле боя.

8 августа 1918 года в битве под Амьеном силами союзников германский фронт был разорван: в плен почти без боя сдавались целые дивизии — это сражение стало последней крупной баталией войны.

29 сентября 1918 года, после наступления Антанты на Солоникском фронте, перемирие подписала Болгария, в октябре капитулировала Турция, 3 ноября — Австро-Венгрия.

В Германии начались народные волнения: 29 октября 1918 года в порту Киль команда двух боевых кораблей вышла из повиновения и отказалась выйти в море на боевое задание. Начались массовые мятежи: солдаты намеревались установить в северной Германии советы солдатских и матросских депутатов по российскому образцу. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола, была провозглашена республика.

11 ноября 1918 года на станции Ретонд в Компьенском лесу (Франция) германская делегация подписала Компьенское перемирие. Немцам предписывалось в течение двух недель освободить оккупированные территории, установить на правом берегу Рейна нейтральную зону; передать союзникам орудия и транспорт, освободить всех пленных. Политические положения договора предусматривали отмену Брест-Литовского и Бухарестского мирных договоров, финансовые — выплату репараций за разрушения и возвращение ценностей.

Окончательные условия мирного договора с Германией были определены на Парижской мирной конференции в Версальском дворце 28 июня 1919 года.

Первая мировая война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия, Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6 % всех потерь).

Общая стоимость войны, включая имущественные потери, по различным оценкам, составила от 208 до 359 миллиардов долларов.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Гитлер предлагает Британии «мир или разрушение»

БЕРЛИН, 19 июля 1940 г. (UP) — сегодня Адольф Гитлер обратился к Великобритании с «апелляцией к разуму», чтобы предотвратить «разрушение великой мировой империи», но он сделал это ясно, что отказ будет означать атаку всеми силами, находящимися под командованием держав Оси.

«В этот час и перед этим органом, — сказал нацистский фюрер германскому рейхстагу в присутствии министра иностранных дел Италии графа Галеаццо Чиано, — я чувствую себя обязанным еще раз обратиться к разуму Англии».

Реклама

«Я делаю это не как победитель, а для торжества здравого смысла.»

Не предъявляя никакого ультиматума, Гитлер заявил, что его желанием и целью никогда не было уничтожение Британской империи.

Фюрер предостерег от толкования своего обращения как слабости и сказал, что «Черчилль может парировать мои слова утверждением, что я испытываю сомнение или страх, но в любом случае я буду знать, что действовал правильно, согласно своей совести».

Реклама

Фюрер сказал, что его основными целями во внешней политике была дружба с Великобританией и с Италией.

«Несмотря на мои искренние усилия, не удалось, — сказал он, — добиться дружбы с Англией, которая, как я полагал, была бы благословлена обеими сторонами».

Гитлер ясно дал понять, что отказ от его апелляции к «разуму» приведет к «последнему» нападению на Британию с использованием всех ресурсов, которые Германия может бросить в бой.

900:02 Пока он говорил, немецкие самолеты снова пролетали над Британскими островами, а пикирующие бомбардировщики наносили удары по британским кораблям, что, по словам нацистов, было всего лишь подготовкой к давно угрожаемому «молниеносному» наступлению Германии и Италии в попытке впервые вторгнуться в Англию. за девять веков.Гитлер сказал, что немецкие вооруженные силы, закаленные мощным ударом по Польше и Франции, сегодня сильнее, чем до начала войны.

Германия имеет больший запас боеприпасов; железа, бензина, продовольствия и других предметов первой необходимости более чем достаточно, заявил он, независимо от продолжительности войны.

Гитлер сказал, что «десятки тысяч немцев» были вырезаны, но он «все еще искал» взаимопонимания с Польшей.

После польской победы Гитлер сказал: «Я апеллировал к проницательности государственных деятелей, предсказывая разрушительные последствия».

Реклама

«Я обратился к остальному миру, — добавил он, — хотя и опасался, что мое слово не будет услышано и более чем когда-либо возбудит ярость поджигателей войны».

«Я правильно предсказал, что моя апелляция не будет услышана.»

Гитлер сказал, что документы, найденные во Франции 19 июня, содержали отчеты о секретных заседаниях Военного совета союзников, а также заметки на полях французского генералиссимуса Максима Вейгана и тогдашнего премьер-министра Эдуарда Даладье, показывающие «махинации поджигателей войны в отношении всех малых народов».

Они намеревались, по его словам, «использовать Финляндию в своих интересах, превратить Норвегию и Швецию в театр военных действий и запланировали бомбардировку Баку, нарушив нейтралитет Турции».

Эти «поджигатели войны», сказал Гитлер, «устроили ужасную судьбу сотням тысяч, даже миллионам своих солдат, бессердечно проводя массовые эвакуации своего народа».

«То, что грядет, посетит людей, а не Черчилля, который, вероятно, будет в Канаде», — сказал Гитлер в едкой ссылке на британского премьер-министра, чтобы предупредить британский народ о последствиях молниеносной атаки.

«Он может думать, что результатом будет уничтожение Германии, но это будет разрушение великой мировой империи, разрушение которой никогда не было моим желанием или целью».

Реклама

Гитлер вспомнил свою речь 6 октября, в которой он сказал, что протянул руку Англии и Франции, хотя тогда он был убежден в военном превосходстве Германии и в исходе войны.

Он сказал, что его рука была отклонена, как и все его мирные предложения в прошлом.

«Я сожалею о жертвах, которые принесет война среди гражданских лиц в Британии, а также среди немцев, — сказал он, — хотя я знаю, что миллионы молодых немцев рвутся воевать с Англией».

Он предупредил Британию, что его обращение к разуму не должно рассматриваться как слабость.

«Черчилль может парировать мои слова заявлением о том, что я испытываю сомнение или страх, но в любом случае я буду знать, что действовал правильно по совести», — сказал он.

Гитлер горячо похвалил Муссолини за участие в войне на стороне Германии. Он также предостерег от любых надежд на раскол между Германией и Россией.

Он также предостерег от любых надежд на раскол между Германией и Россией.

Гитлер объявил:

«Германско-российские отношения установлены основательно и решительно, чему учат и английских государственных деятелей».

Гитлер сказал, что он услышал крик Черчилля и лондонских политиков о том, что война должна продолжаться.

«Я не уверен, что они понимают, какой будет такая война», — сказал он.

Реклама

Гитлер также отдал дань уважения немецким солдатам и военному руководству, а также

гражданскому населению, «которых наши враги думали отделить от меня».

Гитлер сказал, что люди в различных европейских странах, которые хотели «честного мира», были осуждены как «слабаки», или предатели, или как «пятая колонна». Он осудил «писаков», которые называли таких людей пятой колонной и обвиняли их в проведении «преступной» политики.

Победы немецкой армии на западе доказали, что он, Гитлер, был прав, а его враги ошибались, продолжал фюрер.

«Мы установили фронт от мыса Нордкап до границы с Испанией и с невероятно малыми потерями по сравнению с мировой войной», — сказал он.

Гитлер рассмотрел ход войны с самого начала и повторил немецкие причины оккупации Норвегии, Дании и Нидерландов, заявив, что немецкая тактика с самого начала заключалась в том, чтобы атаковать линию Мажино в лоб, и что решение пройти через Бельгия и Голландия были взяты только после обнаружения предполагаемого британо-французского плана вторжения в эти страны.

«Депутаты, в самый разгар великой битвы за свободу и величие немецкой нации. Я звонил вам», — сказал он. «Необходимость этого — исторический час.

Реклама

«Мы апеллируем к общей причине, по которой Германия хотела пересмотреть Версальский договор мирным путем, если это возможно. Даже наши враги знали, что невозможно удерживать его положение вечно.

«Мирные попытки Германии ревизии не увенчались успехом. Германия не признала законности этого договора, потому что победитель не был настоящим победителем. Наше падение произошло из-за плохого руководства».

Наше падение произошло из-за плохого руководства».

«Национал-социализм хотел освободить Германию от Версаля, а также от цепей демократически-плутократической системы. На самом деле этот пересмотр должен был быть проведен против воли французских и британских правителей».

Обращаясь к событиям, приведшим к настоящей войне, Гитлер сказал:

«Я просил у Польши то, на что не осмелился бы ни один другой немецкий государственный деятель. Я просил вернуть старые немецкие провинции, и то только путем плебисцита. Если бы Черчилль и поджигатели войны чувствовали половину ответственности перед Европой, которую я чувствовал, они никогда не несли бы началась война

«2 сентября 1939 года войны еще можно было избежать. Однако британцы и французы хотели войны — они хотели трехлетней войны, чтобы получить прибыль от своих военных вложений».

Утверждая, что немцы завладели документами, свидетельствующими о «происках поджигателей войны», направленных на распространение войны на Финляндию, Скандинавию, Балканы и обстрелы Баку и Батума, Гитлер заявил, что «через 18 дней польские кампания закончилась. Тогда я выступил с обращением к ответственным лицам.

Тогда я выступил с обращением к ответственным лицам.

Реклама

«Я предостерег всех от войны, особенно французов от ведения войны, которая была бы ужасной. Это только подстрекнуло франко-британских поджигателей войны, которые считали, что их военные доходы подвергаются наибольшей опасности. Однако они стали называть это опасностью. к цивилизации и культуре».

Гитлер заявил, что только перемирие в русско-финляндской войне предотвратило вмешательство союзников в Финляндию.

«Тем не менее, они решили занять Нарвик и, если потребуется, подавить любое норвежско-шведское сопротивление», — сказал он.

«Когда мы узнали об этом, мы были полны решимости предвосхитить их.»

Гитлер описал немецкую экспедицию в Норвегию как «самую славную главу немецкой войны».

«После войны мы сможем рассказать, как были преодолены и обращены в победу многочисленные тяжелые удары и неудачи», — добавил он.

«Единственное примечательное в британцах было то, как такие плохо оснащенные и плохо обученные, отвратительные войска могли быть использованы для такой серьезной задачи».

Затем Гитлер повернулся на Западный фронт.

«Французские формирования начали собираться на границе с Бельгией с намерением нанести молниеносный удар по Германии», — сказал он.

Почему Германия проиграла? – Объяснение Холокоста: предназначено для школ

Причины Второй мировой войны не являются ни единственными, ни однозначными. В этом разделе будут рассмотрены основные причины, которые привели к началу войны в 1939 году.

Внешняя политика Германии

Агрессивная внешняя политика Германии не была единственной причиной Второй мировой войны, но в значительной степени способствовала ей.

Начиная с 1935 года, Германия активно проводила агрессивную внешнюю политику: повторное введение воинской повинности, создание Люфтваффе , планирование войны, как подробно описано в Меморандуме Хоссбаха от 1937 года , и оккупация Австрии, Судетской области и Чехословакии, прежде чем в конечном итоге вторгнуться Польша в 1939 году.

Нарушая международные соглашения, изложенные в Версальском договоре, и преследуя агрессивный экспансионизм, действия Германии повысили вероятность большой европейской войны.

Последствия Первой мировой войны

После окончания Первой мировой войны Версальский договор было согласовано. Хотя в период с 1924 по 1929 год наступило временное экономическое восстановление, Германия оставалась политически и экономически нестабильной.

Повторный крах Уолл-Стрит в 1929 году уничтожено экономика, и возникающая в результате экономическая нестабильность создала политическую нестабильность. Политическая нестабильность с 1929-1933 привели к разочарованию в политике и росту поддержки экстремистских партий, таких как нацисты.

Политическая нестабильность с 1929-1933 привели к разочарованию в политике и росту поддержки экстремистских партий, таких как нацисты.

Версальский договор также уменьшил размеры Германии. Это имело многочисленные последствия, в том числе потерю ключевых экономических результатов, а также превращение людей, которые ранее были немцами, в состав других стран. Изменение восточных границ Германии, в частности, стало источником разногласий, и в результате многие люди в Германии сочли договор несправедливым. Это снова привело к недовольству и было использовано экстремистскими партиями, такими как нацисты, которые отвергли договор.

Слабость международной системы и политика умиротворения

Хотя внешняя политика Германии сыграла решающую роль в развязывании Второй мировой войны, неспособность других стран отреагировать или их неспособность отреагировать также сыграли ключевую роль .

Последствия Первой мировой войны также оставили Францию и Великобританию в политическом и экономическом положении. Это означало, что они часто не желали или не могли эффективно реагировать на немецкую агрессию.

Это означало, что они часто не желали или не могли эффективно реагировать на немецкую агрессию.

В частности, Великобритания считала, что Версальский договор и его последствия для Германии были суровыми. После опустошительной Первой мировой войны Великобритания отчаянно пыталась избежать новой мировой войны. В результате этого последовала политика умиротворение к агрессивной внешней политике Гитлера в 1933-1939 гг. Эта политика повысила доверие Гитлера, и в результате его действия стали все более смелыми.

За пределами континентальной Европы США и Советский Союз также сыграли ключевую роль в развязывании Второй мировой войны. В лидерах до 1939, обе страны проводили все более изоляционистскую политику, стараясь, по возможности, не вмешиваться в международные дела.

США не вступили в Лигу Наций и в 1938 году приняли несколько актов о нейтралитете, которые избегали финансовых и политических сделок, связанных с войной.

Нежелание США как крупной державы вмешиваться в дела других стран воодушевляло Гитлера и нацистов. Это способствовало подъему нацизма в Европе и его уверенности в проведении своей агрессивной внешней политики, не опасаясь возмездия со стороны США.

В дополнение к этому, после Советско-германский пакт 1939 г. , Советы перестали быть непосредственной угрозой для нацистов. Это позволило им начать войну за Lebensraum при поддержке СССР.

В совокупности эти факторы уменьшали шансы на эффективный вызов нацистской Германии перед Второй мировой войной. Это означало, что Гитлер мог становиться все более уверенным в себе, не опасаясь возмездия или серьезных действий со стороны других держав.

Это означало, что Гитлер мог становиться все более уверенным в себе, не опасаясь возмездия или серьезных действий со стороны других держав.

Создание держав Оси

На протяжении 1930-х годов по всей Европе формировались новые союзы.

Гражданская война в Испании (1936-1939) помогла объединить Италию и Германию, обе из которых предложили военную поддержку националистическим повстанцам, атакующим демократическое правительство. До этого у Италии и Германии не было военных союзов, и Италия заблокировала планы Германии по аннексии Австрии в 1934 году.

Однако после Гражданской войны в Испании отношения между двумя странами улучшились. 19 октября36 г. был подписан Римско-Берлинский договор между Италией и Германией.

В следующем месяце, в ноябре 1936 года, между Японией и Германией был подписан антикоммунистический договор, Антикоминтерновский пакт. В 1937 году к этому пакту присоединилась Италия.

Три страны формализовали эти пакты в военный союз в 1940 году.

423 тыс. человек. После отмобилизования к концу 1914 года под ружье было поставлено 5 млн. 338 тыс. человек, а к концу войны в сентябре 1917 года численность Вооруженных Сил была доведена до 7 млн. человек.

423 тыс. человек. После отмобилизования к концу 1914 года под ружье было поставлено 5 млн. 338 тыс. человек, а к концу войны в сентябре 1917 года численность Вооруженных Сил была доведена до 7 млн. человек.

Война требовала все новых и новых ресурсов. В июне 1916 года призывались самые старшие возраста I разряда 1896-1893 г.г. призыва, то есть мужчины в возрасте от 39 до 43 лет и мужчины II разряда из белобилетников в возрасте от 33 до 35 лет, а в сентябре 1916 года белобилетники в возрасте от 35 до 37 лет. Людские ресурсы были полностью исчерпаны, поэтому стали переосвидетельствовать и призывать белобилетников, из числа негодных к военной службе в мирное время, а так же уволенных в запас после ранений. Предельный возраст для призыва в годы первой мировой войны был установлен в 43 года. Уже в годы Гражданской войны он был поднят до 45 лет, а в годы Великой Отечественной войны до 50 лет.

Война требовала все новых и новых ресурсов. В июне 1916 года призывались самые старшие возраста I разряда 1896-1893 г.г. призыва, то есть мужчины в возрасте от 39 до 43 лет и мужчины II разряда из белобилетников в возрасте от 33 до 35 лет, а в сентябре 1916 года белобилетники в возрасте от 35 до 37 лет. Людские ресурсы были полностью исчерпаны, поэтому стали переосвидетельствовать и призывать белобилетников, из числа негодных к военной службе в мирное время, а так же уволенных в запас после ранений. Предельный возраст для призыва в годы первой мировой войны был установлен в 43 года. Уже в годы Гражданской войны он был поднят до 45 лет, а в годы Великой Отечественной войны до 50 лет.

Война не спрашивала, чем занимается крестьянин, она требовала от него исполнения гужевой повинности в любое время. Крестьяне стали уклоняться от подачи подвод, и земская управа вынуждена была прибегнуть к помощи полиции. Подтверждением этого служит отношение управы № 516 от 26.08.1916 года.

Война не спрашивала, чем занимается крестьянин, она требовала от него исполнения гужевой повинности в любое время. Крестьяне стали уклоняться от подачи подвод, и земская управа вынуждена была прибегнуть к помощи полиции. Подтверждением этого служит отношение управы № 516 от 26.08.1916 года. Самый дальний пункт Вознесенской волости находился в 42 верстах от волостного правления, в Лапшинской волости в 55 верстах. В Тарасихе призванные прощались с родными и близкими, с последним рубежом земли своих предков. Из семей уходили кормильцы, молодые и сильные мужчины, оставляя своих жен, малолетних детей и стариков. Для жителей волости мобилизация была всеобщим горем. Отцы, братья и сыновья уходили из семей, уходили на войну, на самую тяжелую государеву службу, которая требовала от человека самых тяжелых жертв, вплоть до его жизни.

Самый дальний пункт Вознесенской волости находился в 42 верстах от волостного правления, в Лапшинской волости в 55 верстах. В Тарасихе призванные прощались с родными и близкими, с последним рубежом земли своих предков. Из семей уходили кормильцы, молодые и сильные мужчины, оставляя своих жен, малолетних детей и стариков. Для жителей волости мобилизация была всеобщим горем. Отцы, братья и сыновья уходили из семей, уходили на войну, на самую тяжелую государеву службу, которая требовала от человека самых тяжелых жертв, вплоть до его жизни. На следующий день с утра вереница подвод двигалась к деревне Карпово (22 версты). В Карпово организовывался краткосрочный отдых, смена лошадей и подвод и снова в путь до следующей станции. Все дальше и дальше от родных очагов. Через 22 версты в Аверино второй ночлег и утром третьего дня вереница подвод с призванными двигалась на Андангу. Через 25 верст пути отдых, смена подвод и к вечеру, проделав ещё 19 верст, ратники размещались на ночлег в дер. Пермас. Это был третий и последний ночлег наших земляков на пути следования к сборному пункту уездного воинского начальника. На следующий день, миновав последние 26 верст, ратники прибывали в город Никольск. Путь в 129 верст проделывался за неполные четверо суток. За это время лошади и возницы менялись 6 раз.

На следующий день с утра вереница подвод двигалась к деревне Карпово (22 версты). В Карпово организовывался краткосрочный отдых, смена лошадей и подвод и снова в путь до следующей станции. Все дальше и дальше от родных очагов. Через 22 версты в Аверино второй ночлег и утром третьего дня вереница подвод с призванными двигалась на Андангу. Через 25 верст пути отдых, смена подвод и к вечеру, проделав ещё 19 верст, ратники размещались на ночлег в дер. Пермас. Это был третий и последний ночлег наших земляков на пути следования к сборному пункту уездного воинского начальника. На следующий день, миновав последние 26 верст, ратники прибывали в город Никольск. Путь в 129 верст проделывался за неполные четверо суток. За это время лошади и возницы менялись 6 раз. Они же с помощью полицейских чинов и представителей волостного правления обеспечивали порядок и дисциплину на подводных пунктах. В Тарасихе доверенным представителем земства был Чичерин Александр Михайлович, а в 1916 году Усков Арсений Степанович с Большедворки. В Лапшино – Останин Дмитрий Федорович, а с 1916 года Карпов Петр Лукич. На остальных подводных пунктах доверенными представителями были: при Карповской станции – Ивков Семён Семёнович из поч. Макаровский, при Аверинской – Пашкин Андрей Фомич из поч. Малая Доровица, при Соловецкой – Селюнин Василий Данилович из 1-й Дудинской, при Александровской – Семиколенных Макар Федорович из поч. Лывинский, при Паломской – Плешков Петр Пахомович из дер. Склягино.

Они же с помощью полицейских чинов и представителей волостного правления обеспечивали порядок и дисциплину на подводных пунктах. В Тарасихе доверенным представителем земства был Чичерин Александр Михайлович, а в 1916 году Усков Арсений Степанович с Большедворки. В Лапшино – Останин Дмитрий Федорович, а с 1916 года Карпов Петр Лукич. На остальных подводных пунктах доверенными представителями были: при Карповской станции – Ивков Семён Семёнович из поч. Макаровский, при Аверинской – Пашкин Андрей Фомич из поч. Малая Доровица, при Соловецкой – Селюнин Василий Данилович из 1-й Дудинской, при Александровской – Семиколенных Макар Федорович из поч. Лывинский, при Паломской – Плешков Петр Пахомович из дер. Склягино.

(Черновско — Николаевская, Луптюжская и Александровская волости в декабре 1920 года были переданы в состав Котельнического уезда Вятской губернии.) Среди 34 волостей, входивших тогда в состав Никольского уезда, были очень малолюдные, которые за тот же период отправили в войска менее 200 ратников. Например, Верхнее-Паломская – 116, Завражская – 77, Носковская – 136, Переселенческая – 23, Погосская – 158, Рослятинская –161.

(Черновско — Николаевская, Луптюжская и Александровская волости в декабре 1920 года были переданы в состав Котельнического уезда Вятской губернии.) Среди 34 волостей, входивших тогда в состав Никольского уезда, были очень малолюдные, которые за тот же период отправили в войска менее 200 ратников. Например, Верхнее-Паломская – 116, Завражская – 77, Носковская – 136, Переселенческая – 23, Погосская – 158, Рослятинская –161. Для примера рассмотрим одно из таких прошений.

Для примера рассмотрим одно из таких прошений. 6 июля 1917 года. Подпись.

6 июля 1917 года. Подпись. Более двух тысяч уроженцев Никольского уезда вернулись из германского плена. Только из 5 призывных возрастов (1889-1893 гг. рождения), при призыве в годы Гражданской войны бывших военнопленных, 940 человек явились в июне 1919 года на сборный пункт уездного военного комиссариата для отправки в войска. Потери наших волостей в годы 1-й мировой были несколько выше, чем в период Гражданской войны, так как общее количество призванных в Красную армию было меньше и составляло 25568 человек, а интенсивность боевых действий на Севере в годы Гражданской войны была ниже. Обе эти войны превратились для страны в непрерывную семилетнюю мясорубку, перемалывающую наше крестьянство. В Гражданскую войну русские люди гибли на стороне Красной армии, на стороне белых, а за счет жестоких репрессий с обеих сторон гибло мирное население.

Более двух тысяч уроженцев Никольского уезда вернулись из германского плена. Только из 5 призывных возрастов (1889-1893 гг. рождения), при призыве в годы Гражданской войны бывших военнопленных, 940 человек явились в июне 1919 года на сборный пункт уездного военного комиссариата для отправки в войска. Потери наших волостей в годы 1-й мировой были несколько выше, чем в период Гражданской войны, так как общее количество призванных в Красную армию было меньше и составляло 25568 человек, а интенсивность боевых действий на Севере в годы Гражданской войны была ниже. Обе эти войны превратились для страны в непрерывную семилетнюю мясорубку, перемалывающую наше крестьянство. В Гражданскую войну русские люди гибли на стороне Красной армии, на стороне белых, а за счет жестоких репрессий с обеих сторон гибло мирное население. Население наших волостей в годы войны наравне со всей страной работало для нужд фронта. Никольский уезд в 1915-1916 гг. поставил в войска 77726 пудов овса. В 1916 году было поставлено 7171 голова скота и 13431 пуд мяса, а с января по март 1916 года ещё 10538 пудов мяса. С октября 1914 по август 1916 года отправлено 9288 пар солдатских сапог, 6800 полушубков, 2816 пар перчаток.

Население наших волостей в годы войны наравне со всей страной работало для нужд фронта. Никольский уезд в 1915-1916 гг. поставил в войска 77726 пудов овса. В 1916 году было поставлено 7171 голова скота и 13431 пуд мяса, а с января по март 1916 года ещё 10538 пудов мяса. С октября 1914 по август 1916 года отправлено 9288 пар солдатских сапог, 6800 полушубков, 2816 пар перчаток.