Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.

Кампании

Дата: 1500–1503 гг.

Противники: Великое княжество Литовское (в союзе с Большой Ордой Ахматовичей и Ливонским орденом)

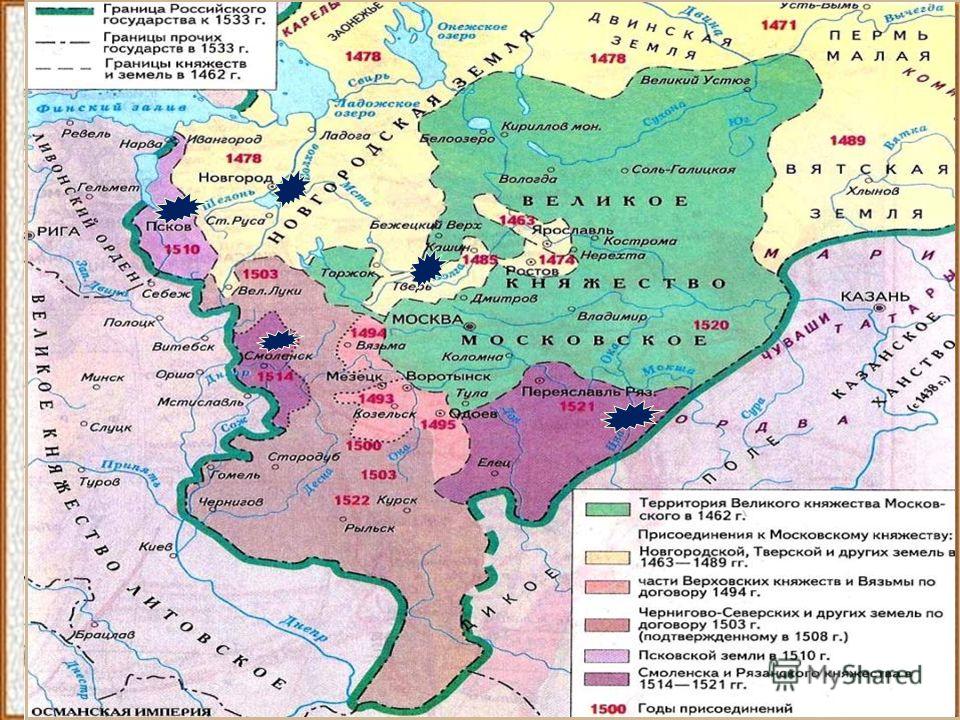

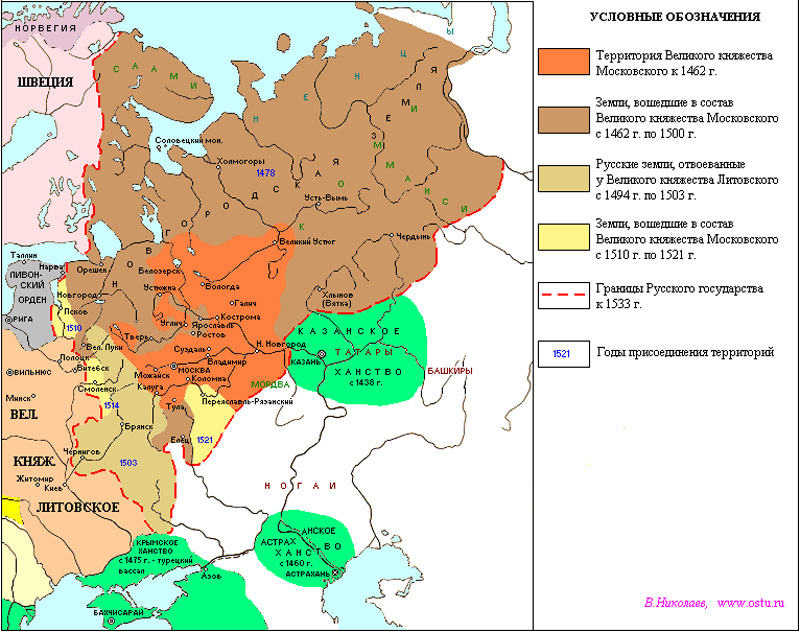

Русско-литовская война 1500–1503 гг. Оригинальное название: Русско-литовская война 1500–1503 гг. Автор — Темушев Виктор Николаевич Изображенное событие: Русско-литовская война 1500–1503 гг. Смотреть полностью |

Дата начала конфликта

1500

Дата завершения конфликта

1503

Театр военных действий

Смоленская земля, Торопецкая земля, Северская земля, Мстиславская земля Великого княжества Литовского

Аннотация

Причиной войны стал переход в подданство Ивана III ряда литовских удельных князей. Русские войска выдвинулись для занятия их уделов, действуя в союзе с Крымским ханством. Литва призвала в союзники Ливонский орден и орду «Ахматовых детей», но успеха не имела и согласилась на перемирие с условием утраты трети своей территории.

Русские войска выдвинулись для занятия их уделов, действуя в союзе с Крымским ханством. Литва призвала в союзники Ливонский орден и орду «Ахматовых детей», но успеха не имела и согласилась на перемирие с условием утраты трети своей территории.

Стороны

Русское государство, Псков, служилые городецкие татары (в союзе с Крымским ханством) – Великое княжество Литовское (в союзе с Ливонией и Большой Ордой Ахматовичей)

Союзники России

Русское государство, Псков, служилые городецкие татары (в союзе с Крымским ханством)

Причина конфликта

Ряд удельных князей из Литвы перешли на службу великому князю Ивану III со своими уделами. Целью войны для Русского государства было закрепить присоединение этих новых областей, а также овладеть Смоленском и другими древнерусскими землями. Литва для обороны заключила союз с Ливонским орденом и Большой Ордой.

Ход конфликта

Русские войска сумели занять значительные территории и нанести решительные поражения литовцам в 1500 г. при р. Ведроша и в 1501 г. под Мстиславлем. Литве не удалось наладить взаимодействие с Ливонией и Большой Ордой и отбить утраченные земли. В 1502 г. у русских не получилось развить наступление на Смоленск и Полоцк.

при р. Ведроша и в 1501 г. под Мстиславлем. Литве не удалось наладить взаимодействие с Ливонией и Большой Ордой и отбить утраченные земли. В 1502 г. у русских не получилось развить наступление на Смоленск и Полоцк.

Описание

В конце 1499 – начале 1500 гг. великий князь Иван III принял в свое подданство князей С. И. Бельского, В. И. Шемячича и С. И. Можайского с их уделами: гг. Белая, Рыльск, Новгород-Северский, Радогощ, Чернигов, Стародуб, Гомель, Любеч, Карачев и Хотимль. Это означало нарушение «вечного мира» 1494 г., и в апреле 1500 г. война была объявлена. Для занятия городов удельных князей выдвинулись армии: русско-псковская А. Ф. Челяднина на Торопец, Юрия Захарьича на Дорогобуж и к Смоленску и Якова Захарьича со служилыми татарами Мухаммед-Эмина на Брянск и Путивль. Кроме того, в тылу была собрана четвертая армия кн. Данилы Щени в качестве резерва («тверская сила»). Литва спешно собрала одну армию, кн. Константина Острожского, которая прибыла в Смоленск, а оттуда выступила против войск Юрия Захарьича. Для поддержки последних под Дорогобуж скрытно прибыла рать Д. В. Щени. В сражении на р. Ведроша (14 июля 1500 г.) литовские войска были разгромлены, а кн. Константин Острожский попал в плен. Тем временем рать Челяднина заняла Торопец, а войска Якова Захарьича – города и области Северской земли, включая Брянск и Путивль. В конце 1500 г. великий князь Александр заручился поддержкой своих братьев, польского короля Яна Ольбрахта и короля Венгрии и Чехии Владислава II и потребовал возвращения утраченных земель. Кроме того, были достигнуты соглашения о союзе с Ливонским орденом и Большой Ордой «Ахматовых детей». С русской стороны весной 1501 г. был запланирован новый поход на Литву в союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем. Однако вступление в войну Ливонского ордена и нападение на крымских татар Большой Орды Ахматовичей заставило отказаться от похода. Совместный поход на Псковские земли литовских и орденских войск запоздал в связи с процессом избрания великого князя Александра королем Польши (после смерти Яна Ольбрахта 17 августа 1501 г.

Для поддержки последних под Дорогобуж скрытно прибыла рать Д. В. Щени. В сражении на р. Ведроша (14 июля 1500 г.) литовские войска были разгромлены, а кн. Константин Острожский попал в плен. Тем временем рать Челяднина заняла Торопец, а войска Якова Захарьича – города и области Северской земли, включая Брянск и Путивль. В конце 1500 г. великий князь Александр заручился поддержкой своих братьев, польского короля Яна Ольбрахта и короля Венгрии и Чехии Владислава II и потребовал возвращения утраченных земель. Кроме того, были достигнуты соглашения о союзе с Ливонским орденом и Большой Ордой «Ахматовых детей». С русской стороны весной 1501 г. был запланирован новый поход на Литву в союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем. Однако вступление в войну Ливонского ордена и нападение на крымских татар Большой Орды Ахматовичей заставило отказаться от похода. Совместный поход на Псковские земли литовских и орденских войск запоздал в связи с процессом избрания великого князя Александра королем Польши (после смерти Яна Ольбрахта 17 августа 1501 г. ) и произошел в сентябре 1501 г. Однако из-за несогласованности действий литовцы подошли к Опочке уже после ухода ливонских войск из Псковской земли и не имели успеха. В ноябре возникла угроза соединения Большой Орды Ахматовичей и литовских войск в Северской земле, но кн. Александру Владимировичу Ростовскому удалось упредить литовцев и разбить их под Мстиславлем (4 ноября 1501 г.). Весной 1502 г. Менгли-Гирей нанес решающее поражение Орде Ахматовичей, после чего в августе отправил своих «царевичей» в глубокий рейд по литовским землям. Летом состоялся крупный поход на Смоленск князя Дмитрия Ивановича Жилки, однако осада затянулась, и с приближением литовских войск русские были вынуждены отступить. Попытка взаимодействия русских и крымских войск не удалась, впрочем, разорение Литвы татарами вынудило великого князя Александра ускорить мирные переговоры с Россией. По условиям «Благовещенского» перемирия 25 марта 1503 г. к Русскому государству отходила Северская и Торопецкая земля, в общей сложности около трети территории Великого княжества Литовского.

) и произошел в сентябре 1501 г. Однако из-за несогласованности действий литовцы подошли к Опочке уже после ухода ливонских войск из Псковской земли и не имели успеха. В ноябре возникла угроза соединения Большой Орды Ахматовичей и литовских войск в Северской земле, но кн. Александру Владимировичу Ростовскому удалось упредить литовцев и разбить их под Мстиславлем (4 ноября 1501 г.). Весной 1502 г. Менгли-Гирей нанес решающее поражение Орде Ахматовичей, после чего в августе отправил своих «царевичей» в глубокий рейд по литовским землям. Летом состоялся крупный поход на Смоленск князя Дмитрия Ивановича Жилки, однако осада затянулась, и с приближением литовских войск русские были вынуждены отступить. Попытка взаимодействия русских и крымских войск не удалась, впрочем, разорение Литвы татарами вынудило великого князя Александра ускорить мирные переговоры с Россией. По условиям «Благовещенского» перемирия 25 марта 1503 г. к Русскому государству отходила Северская и Торопецкая земля, в общей сложности около трети территории Великого княжества Литовского.

Результат

По «Благовещенскому» перемирию, заключенному 25 марта 1503 г., к Русскому государству отходили все завоеванные в ходе войны земли, в особенности в Северской земле.

Последствия конфликта

Состояние обороны восточных границ Литвы ухудшилось, началась борьба за Смоленск и смоленские земли.

Литература

Карпов Г. В. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским 1462 – 1508 гг. М., 1867.

Голицын Н. С. Русская военная история. СПб., 1878. Ч.2.

Разин Е. А. История военного искусства. М., 1957. Т. 2.

Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века». М.: Издательство МГУ. 1952.

Зимин А. А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. М., 1982.

Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2007. С. 371 — 431.

Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 2010.

М., 2010.

Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV- начала XVI веков. М., 1980.

Шеков А.В. Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. М, 2012

Иллюстрации

Кампании

| 1499 | Кампания 1499 г. |

| 1500 | Кампания 1500 г. |

| 1501 | Кампания 1501 г. |

| 1501 | Зимняя кампания 1501–1502 г.: набеги русских войск князя Данилы Васильевича Щени из Новгорода и князя Михаила Ивановича Булгакова из Ржевы на литовские земли |

Русско-литовская война (1500—1503) | это.

.. Что такое Русско-литовская война (1500—1503)?

.. Что такое Русско-литовская война (1500—1503)?Русско-ливонско-литовская война 1500—1503 — война между Великим княжеством Московским в союзе с Крымским Ханством с одной стороны и Великим княжеством Литовским, выступивший в союзе с Ливонской конфедерацией, вызванная переходом удельных князей Северщины на московскую службу. Борьба между Московским и Литовским княжествами за западнорусские земли вызвала ряд русско-литовских войн в конце XV — XVI веках. Русско-литовская война 1500—1503 годов стала второй по счёту.

Содержание

|

Причины

Укрепление международного положения Великого княжества Московского в 80-х годах XV века привело к тому, что князья спорных Верховских княжеств начали массово переходить на службу к московскому князю. Попытка Великого княжества Литовского воспрепятствовать этому окончилась неудачей и в результате русско-литовской войны 1487—1494 годов большинство Верховских княжеств оказались в составе Московского государства[1].

Попытка Великого княжества Литовского воспрепятствовать этому окончилась неудачей и в результате русско-литовской войны 1487—1494 годов большинство Верховских княжеств оказались в составе Московского государства[1].

Следующий этап московско-литовского противостояния за «украинные» земли начался в 1500 году, когда на службу к Ивану III перешёл князь Семён Иванович Бельский, с которым к Великому княжеству Московскому переходили и его владения — город Белая к юго-западу от Твери[2]. Причиной своего «отъезда» Семён Иванович назвал потерю великокняжесткой милости и «ласки», а также стремление великого князя литовского Александра перевести его в «римский закон», чего не было при предыдущих великих князьях. Александр отправил в Москву послов с протестом, категорически отвергнув обвинения в понукании к переходу в католичество и называя князя Бельского «здрадцей», то есть изменником. По мнению некоторых историков, действительной причиной перехода Семёна Ивановича на московкую службу были религиозные гонения, тогда как, по мнению других, религиозный фактор был использован Иваном III лишь как предлог. Прибывшим в Москву литовским послам Иван III не только подтвердил факт «отъезда» Бельского, но и заявил о переходе к нему на службу с вотчинами князей Мосальских и их родственников князей Хотетовских, также аргументируя это религиозным гнётом. Этому заявлению противоречит литовские посольские книги, в которых сообщается, что в феврале 1500 года «люди» Ивана III силой захватили Мосальск. Кроме того, известно, что на московскую службу могла перейти только часть Мосальских, так как другие из них, имевшие владения не в Смоленском повете, встречаются в документах и более позднего времени всё ещё как состоящие на литовской службе[2].

Прибывшим в Москву литовским послам Иван III не только подтвердил факт «отъезда» Бельского, но и заявил о переходе к нему на службу с вотчинами князей Мосальских и их родственников князей Хотетовских, также аргументируя это религиозным гнётом. Этому заявлению противоречит литовские посольские книги, в которых сообщается, что в феврале 1500 года «люди» Ивана III силой захватили Мосальск. Кроме того, известно, что на московскую службу могла перейти только часть Мосальских, так как другие из них, имевшие владения не в Смоленском повете, встречаются в документах и более позднего времени всё ещё как состоящие на литовской службе[2].

Сразу вслед за этим в том же апреле от князей Семена Ивановича Стародубского-Можайского и Василия Ивановича Шемячича Новгород-Северского пришло известие о желании перейти на службу к Ивану III со всеми своими владениями, составлявшими значительные территории в восточной части Великого княжества Литовского с городами Новгород-Северский, Рыльск, Радогощ, Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев и Хотимль. Иван III решил, не дожидаясь похода литовских войск против перебежчиков, в мае 1500 года открыть боевые действия.

Иван III решил, не дожидаясь похода литовских войск против перебежчиков, в мае 1500 года открыть боевые действия.

Ход войны

Кампания 1500 года

По замыслу Ивана III русские войска должны были действовать на трёх направлениях: северо-западном (на Торопец и Белую), западном (Дорогобуж и Смоленск) и юго-западном (Стародуб, Новгород-Северский и другие города северского края). Приоритетным представлялось именно последнее направление, поскольку велика была вероятность, что ВКЛ успеет принудить северских князей-перебежчиков к подчинению до подхода московской рати. К весне 1500 года войска первой очереди Великого княжества Московского были сосредоточены в Москве и Великих Луках. Кроме того под Тверью стояла резервная рать, готовая вступить в войну на направлении наибольшего сопротивления литовцев.

На юго-западном направлении выступившие из Москвы в начале мая русские войска под командованием воеводы Якова Захарьича Кошкина овладели Брянском, Мценском и Серпейском, князья которых перешли на сторону Ивана III. Сдались города Гомель, Чернигов, Почеп, Рыльск и другие. На сторону ВКМ перешли князья Трубецкие и Мосальские. Князья С. И. Стародубский и В. И. Шемячич были приведены к присяге Ивану III.

Сдались города Гомель, Чернигов, Почеп, Рыльск и другие. На сторону ВКМ перешли князья Трубецкие и Мосальские. Князья С. И. Стародубский и В. И. Шемячич были приведены к присяге Ивану III.

На западном направлении войска под командованием воеводы Юрия Захарьича Кошкина и бывшего царя казанского Магмед-Амина взяли Дорогобуж. Великим князем Литовским через Смоленск к Дорогобужу была послана армия во главе с гетманом Константином Острожским. Сюда же через Вязьму двигалась резервная тверская рать ВКМ, возглавляемая воеводой Даниилом Васильевичем Щеня-Патрикеевым, а с юго-востока подходили отряды князей-перебежчиков Семена Ивановича Стародубского и Василия Ивановичя Шемячича Новгород-Северского. 14 июля 1500 года в битве на Ведроше (в нескольких километрах от Дорогобужа) русские войска нанесли сокрушительное поражение литовцам, потерявшим около 8 тысяч человек убитыми и многих, в том числе князя К. И. Острожского, пленными.

После поражения на Ведроше литовцы не проявляли уже заметной стратегической инициативы, ограничившись организацией обороны основных городов и крепостей. Русские же продолжили одерживать победы: на юго-западном направлении 6 августа Я. З. Кошкин взял Путивль, а выдвинувшаяся из Великих Лук северо-западная рать Андрея Фёдоровича Челяднина 9 августа взяла Торопец, а затем Белую. В это же время союзник Московского княжества крымский хан Менгли I Гирей совершил рейд по югу ВКЛ, его сыновья взяли и выжгли Хмельник, Кременец, Брест, Владимир, Луцк, Бряславль и вывели оттуда множество пленников.

Русские же продолжили одерживать победы: на юго-западном направлении 6 августа Я. З. Кошкин взял Путивль, а выдвинувшаяся из Великих Лук северо-западная рать Андрея Фёдоровича Челяднина 9 августа взяла Торопец, а затем Белую. В это же время союзник Московского княжества крымский хан Менгли I Гирей совершил рейд по югу ВКЛ, его сыновья взяли и выжгли Хмельник, Кременец, Брест, Владимир, Луцк, Бряславль и вывели оттуда множество пленников.

В конце года Иван III планировал развить уже достигнутые успехи и совершить зимний поход на Смоленск, однако суровая зима 1500—1501 гг. не позволила совершить задуманное.

Кампания 1501 года

Ситуация к концу лета 1501 года

Первые месяцы 1501 года прошли достаточно спокойно. Однако летом в ливонском Дерпте были арестованы 150 псковских купцов, якобы в связи с кражей. Истинная же причина таких широких репрессий заключалась в решении Ливонии совместно с ВКЛ в скором времени начать боевые действия против ВКМ. Совместный поход Ливонии и Литвы был запланирован на 25 июля. Целью их похода, вероятно, должен был стать Псков. Однако в связи с внутренними политическими событиями в ВКЛ и Польше — смертью польского короля Яна Ольбрахта и претензиями великого князя Александра Ягеллона на польский трон — выступление в поход литовцев было отложено до 28 августа. Тем не менее середина лета отмечена серией стычек на границе Ливонии и ВКМ. Видя угрозу на северо-западном направлении, Иван III отправил в Псков московский отряд под руководством князей Василия Васильевича Шуйского и Даниила Александровича Пенько, который прибыл в город 1 августа. Несмотря ни на что Иван III старался избежать войны, и московская рать во Пскове длительное время стояла в бездействии. Русские силы начали выдвигаться к ливонской границе только 22 августа.

Целью их похода, вероятно, должен был стать Псков. Однако в связи с внутренними политическими событиями в ВКЛ и Польше — смертью польского короля Яна Ольбрахта и претензиями великого князя Александра Ягеллона на польский трон — выступление в поход литовцев было отложено до 28 августа. Тем не менее середина лета отмечена серией стычек на границе Ливонии и ВКМ. Видя угрозу на северо-западном направлении, Иван III отправил в Псков московский отряд под руководством князей Василия Васильевича Шуйского и Даниила Александровича Пенько, который прибыл в город 1 августа. Несмотря ни на что Иван III старался избежать войны, и московская рать во Пскове длительное время стояла в бездействии. Русские силы начали выдвигаться к ливонской границе только 22 августа.

Боевые действия

Карта Ливонии Иоанна Портанция 1573 года

26 августа ливонское войско во главе с магистром Плеттенбергом перешло границу ВКМ возле города Остров для того чтобы на русской территории соединиться с союзным литовским войском.

После победы на Серице войско Плеттенберга безуспешно пыталось взять Изборск, а затем занять броды через реку Великую. Отбитые псковичами у бродов ливонцы повернули на юг и 7 сентября взяли город Остров. Вспыхнувшая вслед за этим в ливонской армии эпидемия вынудила Плеттенберга вернуться в Ливонию. Другой причиной ухода было то, что войско ВКЛ так и не прибыло на помощь. 14 сентября Плеттенберг был уже в Ливонии. Небольшой отряд литовцев пришёл в псковскую землю уже после отхода ливонской армии и безуспешно попытавшись взять крепость Опочку так же отступил.

Осенью русские войска перешли в наступление как на земли Ливонской конфедерации, так и на ВКЛ, одержав ряд побед (Д. В. Щеня опустошил Северо-Восточную Лифляндию и значительную часть Эстляндии, русские нанесли поражение немцам у замка Гельмед, литовцам у Мстиславля, хотя сам город взять не удалось). Нападение войск Большой Орды на северские земли заставило Ивана III перебросить туда русское войска с севера. Объединёнными усилиями русских войск и союзных войск крымского ханства, нападение было отбито.

Нападение войск Большой Орды на северские земли заставило Ивана III перебросить туда русское войска с севера. Объединёнными усилиями русских войск и союзных войск крымского ханства, нападение было отбито.

Кампания 1502 года

См. также: Сражение у озера Смолина

В течение 1502 года войска рыцарей Ливонской конфедерации безуспешно пытались овладеть Псковом (дважды), Красным Городком, Изборском. Русские войска на западном направлении взяли осадили Смоленск и Оршу, обороной которых руководил литовский магнат Станислав Кишка, однако приближение крупного литовского войска заставило сына Ивана III Дмитрия Жилку отвести русские отряды. После это русские произвели ряд опустошительных рейдов вглубь ВКЛ (крымское войско Менгли I Гирея в 90 тысяч человек сделало набег на ВКЛ и Польшу и все опустошило в районах Луцка, Турова, Львова, Бряслава, Люблина, Вишнецка, Бельза, Кракова), постепенно его обескровливая. Это заставило литовского князя Александра направить свои усилия на подписание мирного договора.

Перемирие

25 марта 1503 года было подписано Благовещенское перемирие сроком на шесть лет. По нему Московское княжество получило огромную территорию, охватывающую верховья Оки и Днепра с 19 порубежными городами, в том числе Черниговым, Гомелем, Новгород-Северским и Брянском. ВКЛ лишилось 70 волостей, 22 городища и 13 сёл — около трети своей территории. 2 апреля 1503 года было подписано перемирие с Ливонской конфедерацией, по которому она обезопасила свои границы вплоть до Ливонской войны.

Примечания

- ↑ Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. — 2-е изд., доп. — М.: Квадрига, 2010. — 318 c. — С. 92—98.

- ↑ 1 2 Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. — 2-е изд., доп. — М.: Квадрига, 2010. — 318 c. — С. 107—111.

Литература

- Алексеев Ю.

Г. Походы русских войск при Иване III. — СПб.: СПбУ, 2007. — ISBN 978-5-288-04840-1

Г. Походы русских войск при Иване III. — СПб.: СПбУ, 2007. — ISBN 978-5-288-04840-1 - Алексеев Ю. Г. Кампания 1502 г. — последний акт большой войны // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2006. — № 2 (24). — С. 70—81.

- Борисов Н. С. Иван III. — М.: Мол. гвардия, 2000. — ISBN 5-235-02372-2

- Волков В. А. Войны и войска Московского государства. — М.: Эксмо, 2004. — ISBN 5-699-05914-8

- Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. — Л.: Наука, 1975.

- Карпов Г.Ф. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским 1462-1508. Часть 2. Литва. — 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 160 с. — ISBN 978-5-397-01956-9

- Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. — 2-е изд., доп. — М.: Квадрига, 2010. — 318 c.

- Разин Е. А. История военного искусства VI-XVI вв.

— СПб.: Полигон, 1999. — ISBN 5-89173-040-5

— СПб.: Полигон, 1999. — ISBN 5-89173-040-5

Ссылки

- Карта московско-литовской войны 1500-1503

Леонардо да Винчи Учебное пособие: Военный инженер: 1500-1503

Резюме

Покинув Милан, Леонардо и Пачоли отправились в Мантую, где Леонардо недолго работал над портретом щедрого, хотя и властного покровительница искусств Изабель д’Эсте; он так и не закончил работу, несмотря на частые и надоедливые письма Изабель в течение всего курса следующих пяти лет.

В 1500 году Леонардо отправился в Венецию. Французы 1499 г.

вторжение в Ломбардию и попытка Сфорца

контратака из изгнания охватила большую часть Средиземноморья

берег в войне. Сама Венеция в настоящее время находилась в состоянии войны с Османской империей.

Империя. Леонардо отправился в Сенат Венеции и предложил свою

услуги инженера. Он хотел построить что-то вроде мобильного

плотину, которая позволила бы венецианским войскам втянуть турок в

Долина реки Изонцо, а затем затопить долину, уничтожив врага.

К апрелю он вернулся во Флоренцию. Он увидел своего отца Сир Пьеро, который к тому времени был богатым человеком 74 лет, жил с его четвертая жена. Леонардо поселился у монахов-сервитов. Флоренции, надеясь вскоре найти покровителя. Он согласился рисовать запрестольный образ для монахов, но ему потребовались месяцы, чтобы начать. Тем временем он осуществил несколько архитектурных проектов, и продолжил работу в своих тетрадях по обрушению зданий и строительные материалы.

Алтарь для монахов должен был быть картиной

Девы Марии и Святой Анны, следуя тогдашней моде на

Святая Анна, мать Марии; в то время было много дискуссий

апокрифического отрывка, в котором утверждалось, что святая Анна была также

девственная мать. К 1501 году Леонардо начал работу над мультфильмом.

или предварительный рисунок. Сама картина так и не была закончена,

хотя он работал над этим время от времени на протяжении многих лет. Этот

картина, пожалуй, красивее незаконченной, чем была бы

полный. Богородица, склонившись, сидит со своей матерью святой Анной.

Лицо Анны мрачное и загадочное, как будто она собирается рассказать

судьба Иисуса, в то время как Мария остается теплой и довольной. Мэри кажется

хочет оставить ребенка с собой, хотя ребенок, кажется,

быть уже заинтересованным в том, чтобы заботиться о «своем стаде».

К 1501 году Леонардо начал работу над мультфильмом.

или предварительный рисунок. Сама картина так и не была закончена,

хотя он работал над этим время от времени на протяжении многих лет. Этот

картина, пожалуй, красивее незаконченной, чем была бы

полный. Богородица, склонившись, сидит со своей матерью святой Анной.

Лицо Анны мрачное и загадочное, как будто она собирается рассказать

судьба Иисуса, в то время как Мария остается теплой и довольной. Мэри кажется

хочет оставить ребенка с собой, хотя ребенок, кажется,

быть уже заинтересованным в том, чтобы заботиться о «своем стаде».

В 1502 году Леонардо наконец получил шанс стать военным.

инженер. В 1502 году Чезаре Борджиа (который Леонардо, вероятно, встречался с Леонардо

в Милане), был командующим папской армией. Он почти покорил

вся центральная Италия, Романья. В конце лета 1502 г.

Борджиа взял Леонардо в качестве своего главного военного инженера. Леонардо

путешествовал по тосканскому побережью, осматривая укрепления и осушая

болота. Затем он путешествовал по всей Романье, в конце концов

в Имоле. Там Борджиа устроил свою зимнюю квартиру. Город

был сильно укреплен, так как ожидалось нападение.

Затем он путешествовал по всей Романье, в конце концов

в Имоле. Там Борджиа устроил свою зимнюю квартиру. Город

был сильно укреплен, так как ожидалось нападение.

В Имоле Леонардо, вероятно, встретил Никколо Макиавелли, который в следующем году он снова увидится во Флоренции. Леонардо наверное хорошо ладили с Борджиа: оба были честолюбивы, незаконны, нетрадиционны Мужчины. В дополнение к своим официальным военным обязанностям, находясь в Имоле Леонардо нарисовал, возможно, первую карту Земли прямо над головой. город. Типичные карты того времени имели вид под углом, вид с высоты птичьего полета.

Битва при Гарильяно (№ Кассино), 28–29 декабря 1503 г.

Битва при Гарильяно (№ Кассино), 28-29 декабря 1503 г.Битва при Гарильяно (28-29 декабря 1503 г.) была второй из двух крупных испанских побед, одержанных в Неаполе в 1503 г., когда французы были изгнаны с юга Италии.

Вторая итальянская война (1499-1503 гг.) имела две фазы. В 1499 году Людовик XII изгнал Людовико Сфорца из Милана, а в 1500 году он отразил попытку возвращения Сфорца.

На втором этапе войны произошло совместное франко-испанское вторжение в Неаполь. В Гранадском договоре от 11 ноября 1500 года Людовик и Фердинанд II Арагонские тайно согласились разделить королевство между собой, официально потому, что оно было уязвимо для османского захвата, но оба монарха претендовали на королевство.

Неаполь быстро перешел к союзникам, Капуя перешла к французам в июне 1501 г., король Фридрих бежал из Неаполя в августе, а испанцы захватили Таранто в марте 1502 г.

Вскоре после этого союзники поссорились. Французский полководец Луи д’Арманьяк, герцог Немурский, имел больше людей, чем его испанский соперник Гонсальво де Кордова, и испанцы были вынуждены укрыться в порту Барлетта в Апулии. Немур установил слабую блокаду, которая длилась с августа 1502 г. по апрель 1503 г., когда Кордова получила подкрепление. Он вышел из Барлетты и занял новую должность в Чериньоле. 26 апреля французы атаковали новые испанские позиции и потерпели тяжелое поражение (битва при Чериньоле). Испанцы захватили Неаполь, а затем начали осаду Гаэты (июнь-октябрь 1503 г.).

Испанцы захватили Неаполь, а затем начали осаду Гаэты (июнь-октябрь 1503 г.).

Людовик ответил, отправив свежую армию на юг, в Неаполь, под командованием маршала Луи де ла Тремуйля. У французов и их итальянских союзников было около 23 000 человек, и Кордова снова была в меньшинстве.

Французы продвигались по Латинскому пути, следуя по долинам Сакко, а затем Лири. Кордова заняла позиции у Сан-Джермано, Акино и Роккасекка, преграждая им путь. Это вынудило его снять осаду Гаэты, и часть гарнизона под командованием Ива д’Аллегра присоединилась к основной французской армии. Французы атаковали Роккасекку справа от линии испанцев, но были отбиты.

В октябре 1503 года французы двинулись назад по Латинскому пути к Чепрано, а затем обошли испанские позиции и достигли реки Гарильяно. Затем они двинулись на юг вниз по правому берегу реки, направляясь к побережью и Аппиевой дороге. Кордова заняла позицию на левом берегу реки и остановила их продвижение.

За рекой образовалось противостояние. Ла Тремой заболел, и поэтому командование перешло к Франческо II Гонзаге, маркизу Мантуи (командующему Лигой в битве при Форново в 149 г.).5). Две армии теперь начали страдать от болот, зимней погоды и плохого снабжения. Французам также не хватало припасов, и в их рядах были разногласия. Гонзага быстро потерял терпение по отношению к своим французским союзникам и отказался от командования официально из-за болезни. Его заменил Людовико, маркиз Салуццо, который также страдал от плохих отношений со своими французскими войсками.

Ла Тремой заболел, и поэтому командование перешло к Франческо II Гонзаге, маркизу Мантуи (командующему Лигой в битве при Форново в 149 г.).5). Две армии теперь начали страдать от болот, зимней погоды и плохого снабжения. Французам также не хватало припасов, и в их рядах были разногласия. Гонзага быстро потерял терпение по отношению к своим французским союзникам и отказался от командования официально из-за болезни. Его заменил Людовико, маркиз Салуццо, который также страдал от плохих отношений со своими французскими войсками.

Французам удалось навести мост через реку, но не удалось перейти ее. Кордова преследовала их серией набегов вдоль реки, но не рискнула совершить крупное нападение. Чтобы улучшить ситуацию со снабжением, французы отступили на небольшое расстояние и рассредоточились.

Битва (28-29 декабря 1503 г.).

Тупиковая ситуация закончилась, когда Кордова подкрепил его, дав ему 15 000 человек. Он решил рискнуть атаковать французские позиции. Он построил мост через реку вверх по течению от французской позиции под прикрытием непогоды, а затем ударил по французам и итальянцам с флангов, по очереди поражая каждый из их лагерей. Говорят, что Пьер Террай, сеньор Баярда, в одиночку защищал один мост в течение двух часов от 200 человек во время отступления французов с их наиболее уязвимых позиций, но этого было недостаточно, чтобы спасти положение. Французы и итальянцы вскоре были вынуждены отступить от реки, некоторые направились в Гаэту, а другие в Рим. Гаэта, продержавшаяся перед битвой несколько месяцев, сдалась на условиях 1 января 1504 г.

Он построил мост через реку вверх по течению от французской позиции под прикрытием непогоды, а затем ударил по французам и итальянцам с флангов, по очереди поражая каждый из их лагерей. Говорят, что Пьер Террай, сеньор Баярда, в одиночку защищал один мост в течение двух часов от 200 человек во время отступления французов с их наиболее уязвимых позиций, но этого было недостаточно, чтобы спасти положение. Французы и итальянцы вскоре были вынуждены отступить от реки, некоторые направились в Гаэту, а другие в Рим. Гаэта, продержавшаяся перед битвой несколько месяцев, сдалась на условиях 1 января 1504 г.

На стороне испанцев также было несколько итальянских войск, и качеству их победы способствовало умелое руководство легкой кавалерией Бартоломео Альвиано. Он также командовал первыми войсками через реку в начале битвы.

Многие беженцы утонули, пытаясь добраться до Рима. Среди них был Пьеро де Медичи, сын Лоренцо Великолепного и изгнанный бывший правитель Флоренции.

Битва при Гарильяно прочно утвердила испанское господство в Неаполе.