Trojden | Измерение времени: Майков А. Н.

1. Хронология. Измеритель времени — год

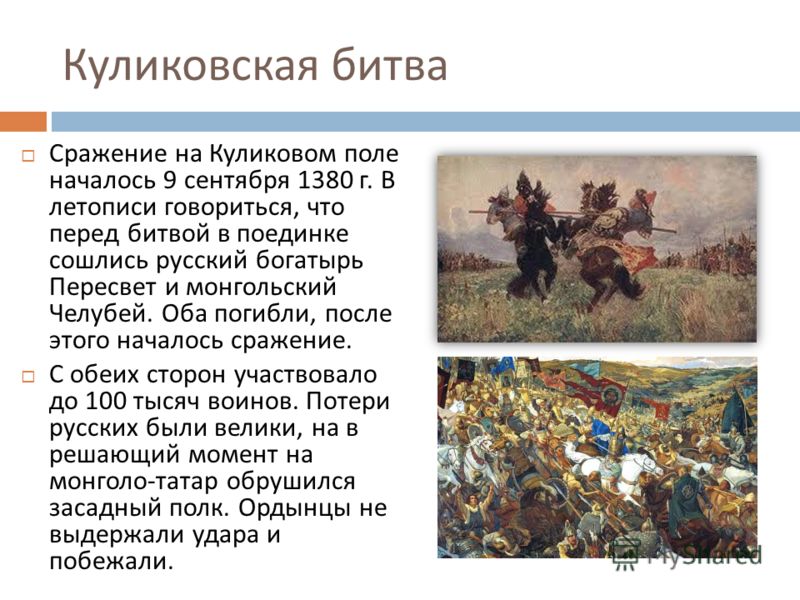

М.И. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем (Куликовская битва). 1943 г.

А.П. Шепелюк. М.И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения. 1951 г.

Чтобы понять, почему произошли те или иные события, какие последствия они имели для людей, нужно определить, что происходило до них, а что — после.

Последовательность исторических событий во времени называется хронологией. Греческое слово «хронос» означает «время», «логос» — «наука».

В школьном курсе истории все события изучают в том порядке, в каком они происходили, такой порядок называется хронологическим.

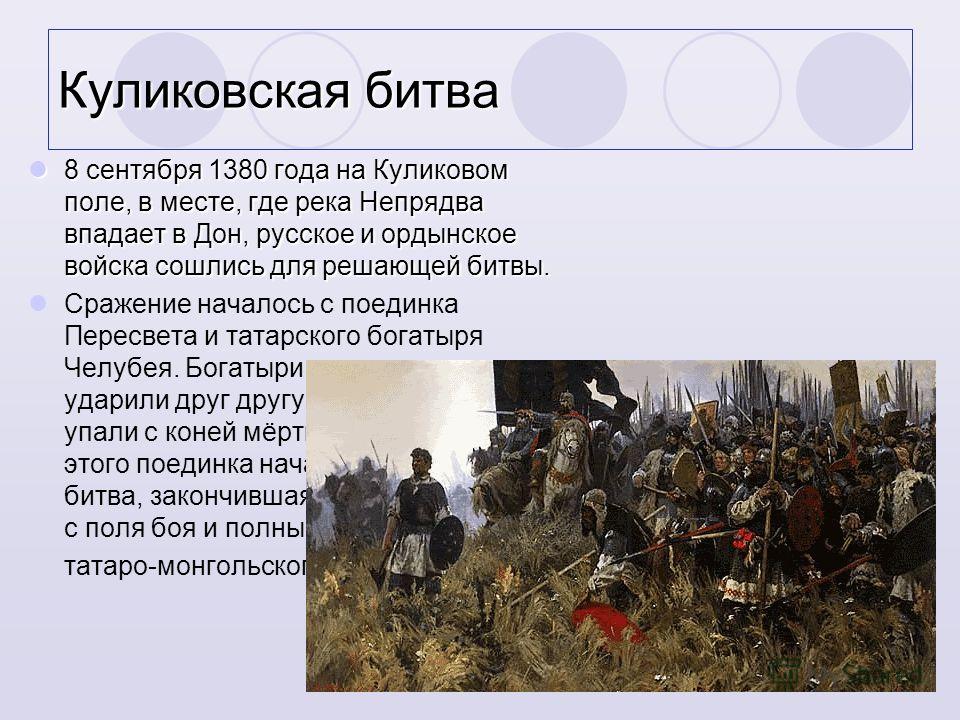

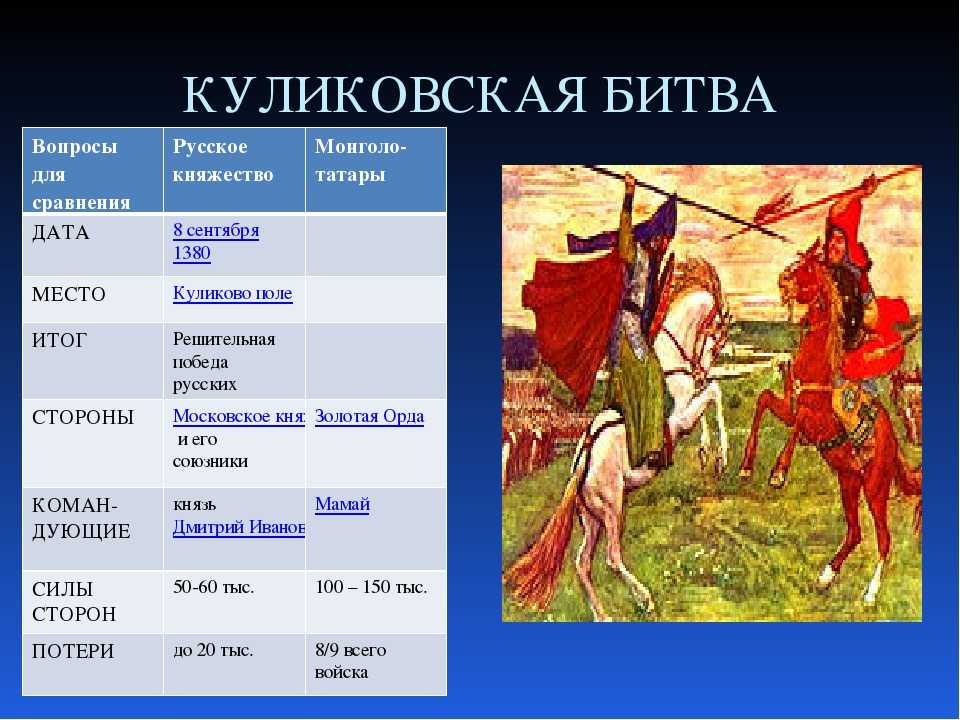

Попробуйте определить, является ли хронологически верным предложенный порядок расположения репродукций* картин М.И. Авилова, А.П. Шепелюка, А.А. Дейнеки.

А. А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.

Эту задачу решить просто, если знаешь, в каком году произошли изображённые на картинах события.

Куликовская битва — 1380 г. | Бородинское сражение — 1812 г. | Героическая оборона Севастополя — 1941-1942 гг. |

В исторической науке счёт лет ведётся в строгой последовательности по годам. Год — один из измерителей времени. Каждый год обозначается цифрами. Последовательность событий можно изобразить в виде ленты времени.

День рождения — ваш любимый праздник, потому что вы получаете подарки. От этого дня ведётся счёт лет вашей жизни: первый год, второй год, третий год и так далее. Каждый прямоугольник с цифрой внутри обозначает год вашей жизни.

У каждого из вас могут быть свои значимые события, которые можно нанести на ленту времени. Например: в три года многие идут в детский сад, в пять лет начинают заниматься в музыкальной школе, в семь — в спортивной секции, с семи лет идут учиться в школу, с десяти лет начинают углублённо изучать иностранный язык и так далее.

Вспомните другие значительные события вашей собственной истории и расскажите о них, опираясь на ленту времени. Обратите внимание: события должны быть расположены в строгой последовательности. Если вы что-то поменяете местами, то порядок нарушится.

2. Что называют датой

Историки, изучая события прошлого, всегда отмечают, когда они произошли. Год, месяц, число произошедшего события называют датой.

Дата ставится, например, в конце письма. В некоторых документах отмечена дата вашего рождения. В классном журнале записывается дата урока. Известны точные даты возникновения многих городов нашей страны. Но даты некоторых событий историки указывают лишь приблизительно. Причина в том, что о них нет точных сведений в письменных исторических источниках или эти события произошли в глубокой древности, когда ещё не было письменности.

Изучать историю без дат невозможно. В школе вы будете знакомиться только с самыми важными историческими датами. Среди них есть такие, которые должен знать каждый образованный человек. О знаменательных событиях можно узнать из календарей. В них есть даты, рассказывающие о воинской славе, о годах жизни выдающихся исторических деятелей, о научных открытиях, сделанных людьми в разные времена, и о многом другом.

О знаменательных событиях можно узнать из календарей. В них есть даты, рассказывающие о воинской славе, о годах жизни выдающихся исторических деятелей, о научных открытиях, сделанных людьми в разные времена, и о многом другом.

Полистайте календарь. Найдите даты, связанные с днями воинской славы. Есть ли в календаре даты, относящиеся к истории вашего края? Какие даты из истории вашего края вы знаете?

3. Точка отсчёта времени

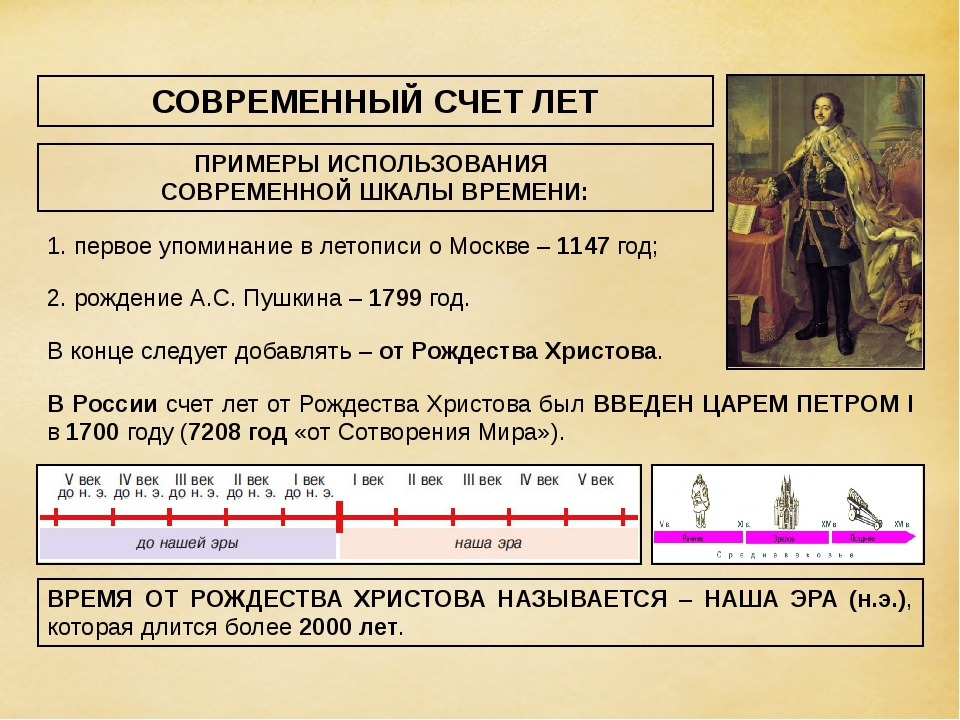

В древности народы мира вели счёт лет по-разному. В одних странах его вели с начала правления нового царя. Когда царь умирал, начинался новый отсчёт времени. В других странах счёт времени вели от какого-либо знаменательного события, например римляне — от основания города Рима.

В основу летосчисления*, действовавшего на Руси, был положен библейский* рассказ о сотворении мира. Такой порядок счёта лет был, конечно, условным, потому что установить точную дату сотворения мира невозможно.

Современное летосчисление возникло около двух тысяч лет назад. Оно связано с годом рождения Иисуса Христа. Для христиан, последователей Христа, рождение Спасителя (так называют Иисуса) стало величайшим событием мировой истории. Многие народы с этого события ведут счёт лет своей истории. Постепенно большинство стран мира перешло на новый счёт лет от Рождества (то есть от рождения) Иисуса Христа. Время от Рождества Христова и до сегодняшнего дня историки называют нашей эрой.

Оно связано с годом рождения Иисуса Христа. Для христиан, последователей Христа, рождение Спасителя (так называют Иисуса) стало величайшим событием мировой истории. Многие народы с этого события ведут счёт лет своей истории. Постепенно большинство стран мира перешло на новый счёт лет от Рождества (то есть от рождения) Иисуса Христа. Время от Рождества Христова и до сегодняшнего дня историки называют нашей эрой.

Сандро Боттичелли. Мадонна с младенцем и со св. Иоанном Крестителем. 1468—1472 гг.

Однако и до Рождества Христова в жизни людей происходили различные события. Как же вести счёт лет до начала нашей эры? Он тоже ведётся от Рождества Христова, но в обратном порядке. В истории есть 1 год до нашей эры и 1 год нашей эры. Чтобы избежать путаницы, даты до новой эры (до рождения Христа) указывают с обязательным обозначением «до Р. X.» или «до н. э.», например 345 г. до н. э. Год нашей эры обычно указывают без обозначения.

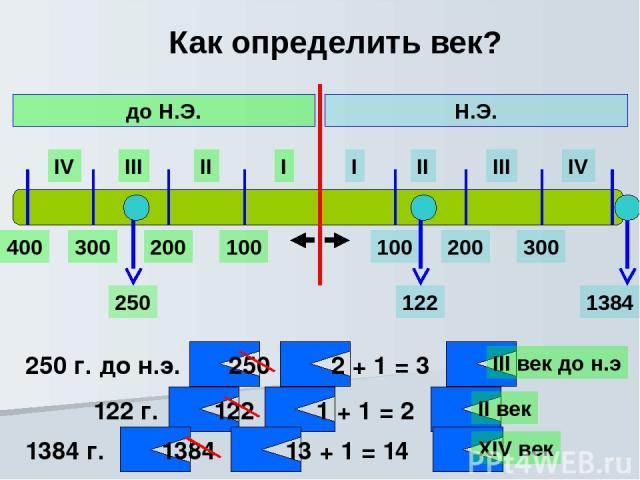

На ленте времени это будет выглядеть так.

Как вели счёт лет в древности?

Как возник современный счёт времени?

Как ведётся счёт лет нашей эры и до нашей эры?

Посчитайте, сколько лет прошло от 3 г. до н. э. до 2 г. н. э.; какой год был раньше — 2 г. до н. э. или 1 г. н. э., 3 г. до н. э. или 1 г. н. э.

4. Измерение времени по векам и тысячелетиям

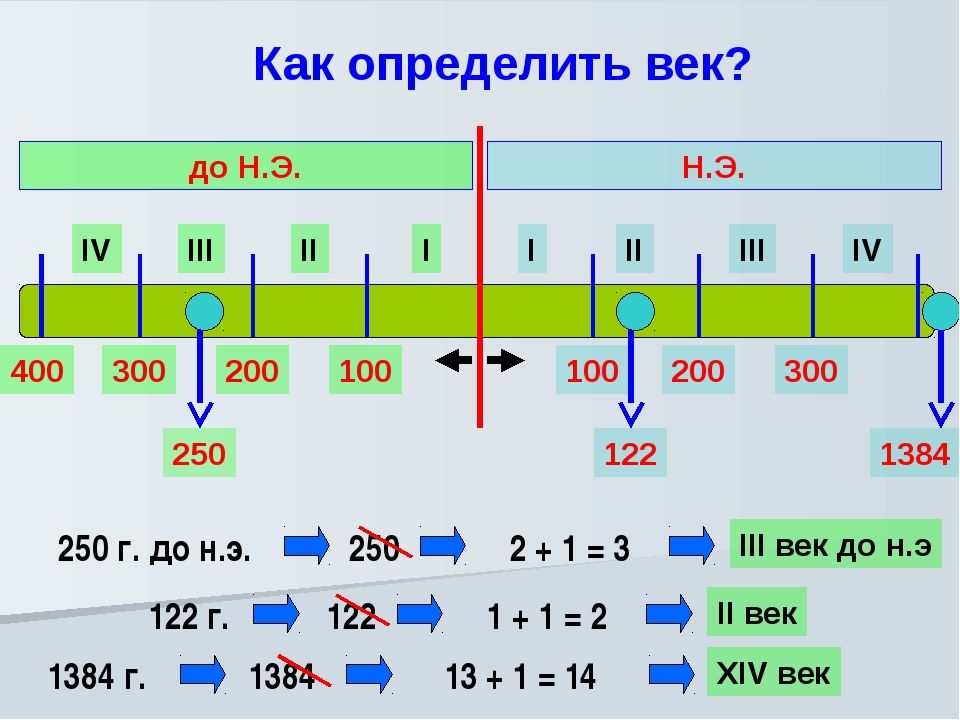

Кроме года, существует другой измеритель времени — век. Он составляет 100 лет, или столетие. В исторических источниках не всегда указывается дата события. Историки, которые изучают историю Древнего мира, считают большой удачей, если удалось установить, в каком веке произошло событие. Более точно указывают, что событие произошло в начале, середине или конце века.

Из курса «Окружающий мир» вы знаете, что в исторической литературе годы принято обозначать арабскими цифрами, века — римскими. О римских цифрах вы знаете также из уроков математики.

Перенесите таблицу в тетрадь и закончите числовой ряд.

Изучая историю, вам надо научиться определять, в каком веке произошло событие, если известен год. Например, падение Западной Римской империи произошло в 476 г. В каком веке это было? На ленте времени видно, что прошло четыре полных века от начала нашей эры и ещё 76 лет следующего, пятого, века. Следовательно, это событие произошло в V в. Принято обозначать век буквой «в.», а год — «г.».

Например, падение Западной Римской империи произошло в 476 г. В каком веке это было? На ленте времени видно, что прошло четыре полных века от начала нашей эры и ещё 76 лет следующего, пятого, века. Следовательно, это событие произошло в V в. Принято обозначать век буквой «в.», а год — «г.».

В каком веке была Куликовская битва? Это событие произошло в 1380 г. От начала новой эры прошло полных тринадцать веков и ещё 80 лет XIV в. Значит, Куликовская битва произошла в XIV в.

Как определить век, если событие произошло до нашей эры? Посчитайте на ленте времени, сколько полных веков прошло от основания Рима (753 г. до н. э.) до Рождества Христова. До Рождества Христова — семь веков и ещё 53 года VIII в. до н. э. Как видите, всё то же самое, только в обратном направлении.

К какому веку относится 2000 г.? Прошло полных двадцать веков от начала нашей эры. Следовательно, 2000 г. относится ещё к XX в.

Определите, к каким векам относятся 1800, 1700, 1900 гг. Обозначьте века римскими цифрами.

Подсчитаем, сколько лет прошло от основания Рима (753 г. до н. э.) до основания американского города Филадельфия (1682 г.). Рим возник до нашей эры, Филадельфия — в нашу эру. Посмотрите на ленту времени. Отрезок до нашей эры составляет 753 года. Отрезок от начала новой эры — 1682 года. Соединив два отрезка, мы получаем количество лет, которое прошло между этими событиями: 753 + 1682 = 2435 лет. Сколько это полных веков?

Определите, на сколько лет и на сколько полных веков Москва (1147 г.) старше Филадельфии.

В каком веке праздновалось 500-летие Куликовской битвы (1380 г.)?

Если событие относится к глубокой древности, установить, в каком веке оно произошло, почти невозможно. Поэтому о многих событиях далёкой истории учёные могут судить только приблизительно, указав период в несколько веков. Десять веков составляют тысячелетие. Тысячелетие — тоже измеритель времени в истории.

Люди начали использовать медь за пять тысячелетий до нашей эры. Определите, сколько тысячелетий прошло с тех пор.

Учёные установили, что со времени возникновения письменности прошло пять тысяч лет. Определите, за сколько тысячелетий до нашей эры люди научились писать.

5. Историческая хронология

Историческая хронология — очень важный помощник историков в изучении прошлого. Специалисты в этой области науки изучают, какие летосчисления были в прошлом, какими календарями пользовались разные народы и государства, а также устанавливают даты исторических событий, время создания исторических источников. Мы уже говорили, что народы мира вели счёт лет по-разному.

В современном мире наиболее распространён солнечный календарь, в основу которого положен солнечный год — промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Им пользуются христианские народы, ведущие летосчисление от Рождества Христова. В древности солнечный календарь существовал у египтян.

Народы, исповедующие мусульманскую религию (ислам)*, ведут счёт лет по лунному календарю. Они ведут летосчисление с 622 г.

В некоторых азиатских странах (Иране, Израиле) действует лунно-солнечный календарь.

В Древней Руси новый год начинался в марте. В 1492 г. начало года перенесли на сентябрь. С 1700 г. царь Пётр I повелел отмечать новый год 1 января. Такой порядок сохранился до сих пор.

Вопросы и задания

1. Что называется датой?

2. Почему даты некоторых событий в истории называют приблизительно?

3. Определите, какой сейчас был бы год и век, если бы мы вели счёт лет от первого упоминания Москвы в летописи (1147 г.).

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

Древнерусская литература. Представление материала

Структура представления материала

Фонды древнерусского сектора Отдела рукописей насчитывают около 35000 единиц хранения. Это рукописные книги самого разного содержания, созданные в XI – XIX вв. В этом огромном массиве рукописной книжности особый интерес представляют так называемые четьи сборники, в состав которых входят сотни и сотни произведений древнерусской литературы. Некоторые из них сохранились только в одном списке, как правило, отстоящем от времени создания текста на несколько десятилетий и даже столетий. Многие произведения дошли до нас в сотнях списках в том или ином числе редакций. Поэтому у нас есть возможность представить текст произведения по нескольким спискам разного времени, в разных редакциях. Очевидно, что большой массив разнородного материала требует четкой структуры представления. Какова же она?

В этом огромном массиве рукописной книжности особый интерес представляют так называемые четьи сборники, в состав которых входят сотни и сотни произведений древнерусской литературы. Некоторые из них сохранились только в одном списке, как правило, отстоящем от времени создания текста на несколько десятилетий и даже столетий. Многие произведения дошли до нас в сотнях списках в том или ином числе редакций. Поэтому у нас есть возможность представить текст произведения по нескольким спискам разного времени, в разных редакциях. Очевидно, что большой массив разнородного материала требует четкой структуры представления. Какова же она?

Материал расположен в хронологическом порядке и распределен по восьми разделам в соответствии с восемью веками развития древнерусской литературы и книжности: начиная с XI века и завершая XVIII веком. Важно подчеркнуть, что распределение памятников «по векам» осуществлено по единому принципу: памятник отнесен к определенному веку по времени создания текста произведения в его древнейшей дошедшей до нас редакции (а не по времени создания рукописи, сохранившей этот текст!). Так, например, в разделе XII в. представлены рукописи, созданные в более позднее время, но содержащие списки произведения (возможно, в более поздних редакциях), созданного именно в XII веке.

Так, например, в разделе XII в. представлены рукописи, созданные в более позднее время, но содержащие списки произведения (возможно, в более поздних редакциях), созданного именно в XII веке.

Формальное распределение материала «по векам» связано с тем, что периодизация древнерусской литературы до сих пор является вопросом дискуссионным. Существует несколько концепций, основанных на исторических или стилистических подходах к избранному материалу. Применение таких систем для большого массива самых разнообразных произведений затруднительно.

Краткая характеристика литературных тенденций в XI – XVII вв.

Развитие литературы в любую эпоху тесно связано с историческими событиями. Поэтому, обращаясь к материалу «литературного» ресурса, приходится вспоминать основные вехи русской истории. Приведенные ниже сведения весьма схематично отражают главные черты литературного процесса того или иного столетия.

XI век – время становления и расцвета русского государства с центрами в Киеве и Великом Новгороде. В литературе господствует монументальный стиль. Формируется жанровая система древнерусской книжности, создаются жития первых русских святых, начинается летописание. См. Список документов

В литературе господствует монументальный стиль. Формируется жанровая система древнерусской книжности, создаются жития первых русских святых, начинается летописание. См. Список документов

XII век – начало процесса феодальной раздробленности. Появляются новые литературные центры: Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Смоленск, Галич, Владимир Волынский и др. В литературе возникают местные черты, расширяется состав жанров, появляются злободневные темы. См. Список документов

XIII век – вторжение монголо-татарского войска (1240 г. – битва на Калке) и начало золотоордынского ига приводят к появлению в литературе остро звучащей трагической и патриотической темы судьбы русской земли. Упадок культурных центров. Независимость сохраняют северо-западные земли – Великий Новгород и Псков остаются очагами культуры. См. Список документов

XIV век – во второй половине столетия, во время, предшествовавшее Куликовской битве (1380 г.), появляются предпосылки экономического и духовного подъема Руси. Наступает эпоха, которую ряд исследователей сопоставляет с западноевропейским Предвозрождением. В литературе развивается экспрессивно-эмоциональный стиль, возрождается летописание, агиография. Конец столетия отмечен так называемым вторым южнославянским влиянием. См. Список документов

Наступает эпоха, которую ряд исследователей сопоставляет с западноевропейским Предвозрождением. В литературе развивается экспрессивно-эмоциональный стиль, возрождается летописание, агиография. Конец столетия отмечен так называемым вторым южнославянским влиянием. См. Список документов

XV век – эпоха «Предвозрождения» отмечена развитием публицистики и религиозно-общественных движений, которые приобретали форму ересей. Расширяется интерес к естественнонаучным и историческим знаниям. Во второй половине столетия распространяются произведения переводной светской беллетристики и создаются первые оригинальные русские произведения повествовательной литературы. В творчестве развивается индивидуальное начало. См. Список документов

XVI век – усиление процессов централизации государства, торможение «возрожденических» (гуманистических) тенденций, регламентация всех сфер жизни общества. Эпоха развития и расцвета в литературе официозного стиля «второго монументализма», грандиозных историографических и агиографических проектов митрополита Макария и Ивана Грозного. Во второй половине столетия в России появляется книгопечатание, что не привело, в отличие от стран Западной Европы, к угасанию рукописной традиции. См. Список документов

Во второй половине столетия в России появляется книгопечатание, что не привело, в отличие от стран Западной Европы, к угасанию рукописной традиции. См. Список документов

XVII век – время перехода от литературы средневекового типа к литературе нового времени. Политическая Смута в начале столетия породила сильную демократическую струю и в общественной жизни, и в литературном процессе. Появляется писательский профессионализм, все отчетливее выступает индивидуализация творчества, авторское личностное начало. Развивается система жанров повествовательной литературы, появляется силлабическая поэзия и театр. Наряду с этим, церковный раскол во второй половине столетия стал толчком для расцвета эсхатологических идей и полемического богословия, так же как и для мощной постпечатной рукописной традиции, существовавшей в России вплоть до ХХ века. См. Список документов

XVIII век – время сосуществования двух «литератур»: зарождающейся и быстро набирающей рост литературы нового времени и еще достаточно сильной струи рукописной книжности. Не только продолжают переписываться памятники, созданные в предшествующие столетия, – в русле старой рукописной традиции создаются и новые произведения. Лишь постепенно в XVIII веке эта традиция уходит на периферию литературного процесса. Наиболее ярким и творческим явлением предстает старообрядческая литература. См. Список документов

Не только продолжают переписываться памятники, созданные в предшествующие столетия, – в русле старой рукописной традиции создаются и новые произведения. Лишь постепенно в XVIII веке эта традиция уходит на периферию литературного процесса. Наиболее ярким и творческим явлением предстает старообрядческая литература. См. Список документов

Принципы транслитерации и аннотирования произведений

- Текст произведений древнерусской литературы передан современным гражданским шрифтом. Вышедшие из употребления буквы славянского алфавита заменены современными: и десятеричное – и, омега – о, диграф оу – у, кси – кс, пси – пс, йотированное а и юс малый – я, фита – ф, йотированное е – е, ипсилон – и или в, ять – е, юс большой – у. Буквы ъ и ь опускаются на конце слова, если это соответствует современным правилам орфографии, й пишется в соответствии с современным пониманием текста.

- Титла раскрываются, при раскрытии сокращений соблюдаются правила современной орфографии. Выносные буквы при транслитерации вносятся в строку.

- Особенности орфографии списков отражаются в транслитерации только в тех случаях, когда они имеют грамматическое значение.

- Пунктуация ориентирована на современные правила.

- Буквенные обозначения чисел заменены арабскими цифрами.

- В квадратные скобки заключены незначительные по объему редакторские вставки, являющиеся исправлениями очевидных пропусков писца.

- Знаком […] отмечаются крупные лакуны в тексте, вызванные утратой листов или, возможно, допущенные самим писцом при переписывании текста.

- Полужирным шрифтом выделены фрагменты текста, выполненные в рукописи киноварью.

Аннотация к произведению содержит краткую характеристику историко-литературного значения памятника и основные сведения об особенностях, истории бытования и поступления в библиотеку той рукописной книги, в составе которой читается текст. Приведена основная библиография и ссылки на авторитетные профильные интернет-ресурсы.

Каждая рукописная книга снабжена кратким археографическим описанием, с которым можно ознакомиться, перейдя по ссылке от шифра рукописи.

Возможности поиска

Интернет-ресурс позволяет осуществить автоматический поиск нужного текста по следующим параметрам: шифр рукописи, название произведения, слово или словосочетание в инципите текста, персоналия (имя автора, писца, прежнего владельца рукописи), сюжет иллюстрации (по ключевому слову) и имя лица, изображенного на иллюстрации. Возможен также поиск по ключевому слову по всему массиву текстов.

При поиске по тексту следует учесть, что орфография древних памятников варьируется в зависимости от времени и места создания рукописи. Поэтому для результативности поиска целесообразно сформировать поисковые запросы в возможных орфографических вариантах, например: сердце — срьдце, и т. п.

Результатом поискового запроса является перечень произведений с указанием номеров конкретных листов рукописей и возможностью перехода к просмотру соответствующих фрагментов.

Формы поиска

Технологическая основа проекта

Интернет-ресурс продолжает серию проектов Российской национальной библиотеки по представлению в Интернете рукописных книжных памятников. Существенная особенность данного ресурса состоит в том, что его содержание будет регулярно пополняться по мере подготовки нового материала. Объем материала поистине безграничен. Принципиальным техническим условием для решения такой задачи является использование в качестве основы четко структурированной электронной базы данных.

Существенная особенность данного ресурса состоит в том, что его содержание будет регулярно пополняться по мере подготовки нового материала. Объем материала поистине безграничен. Принципиальным техническим условием для решения такой задачи является использование в качестве основы четко структурированной электронной базы данных.

Проект реализован на основе разработанной специалистами Российской национальной библиотеки информационно-поисковой системы «Депозитарий», которая используется для формирования электронной базы данных рукописных фондов. Этот инструмент позволяет соединить цифровые копии рукописей с транслитерацией текстов источников и обеспечить материал удобным поисковым аппаратом.

Информационно-поисковая система «Депозитарий» – уникальная разработка Российской национальной библиотеки в сфере информационных технологий, созданная специалистами Отдела автоматизации, Отдела рукописей и Дома Плеханова. Система используется как многофункциональный ресурс при работе с рукописными фондами – от учетно-регистрационного и научного описания рукописи в электронной базе данных до электронного представления памятника или коллекции в Интернете.

Среда разработки: MS Visual C#, СУБД MS SQL Server 2008 R2.

В основу концепции ИПС «Депозитарий» положено принципиальное представление о том, что каждая рукописная книга является не только источником информации, но памятником письменной культуры. Поэтому рукопись должна быть изучена и описана всесторонне – и с точки зрения содержания, и как предмет материальной культуры. В соответствии с этим ИПС «Депозитарий» состоит из блоков полей, позволяющих зарегистрировать и обеспечить автоматическим поиском все значимые элементы каталогизируемой рукописи. Существенная структурная часть ИПС «Депозитарий» – это базовые справочники, обеспечивающие унификацию терминологии и результативность автоматического поиска.

Научная составляющая ИПС «Депозитарий» базируется на двухсотлетней традиции российской археографии. Система стала реализацией теоретических принципов «надежности в области работы с рукописями», выдвинутых академиком Д. С. Лихачевым (см.: Лихачев Д. С. Текстология. Л., «Наука», 1983. С. 114–116) в качестве важнейших для современного источниковедения.

С. 114–116) в качестве важнейших для современного источниковедения.

Практической основой разработки стал библиографический формат RUSMARC, принятый в Российской национальной библиотеке. При этом детальность структурирования информации по полям базы позволяет конвертировать данные в любой стандарт, а также «выгружать» тот или иной избранный комплекс данных для различных Интернет-проектов, в частности, «вливать» данные в электронный on-line каталог Библиотеки.

1380 Архив — World4 История культуры костюма

Два человека на этой тарелке жили очень поздно в 14 веке и, вероятно, были молодыми модниками, которые были в курсе последних событий в своем стиле.

1380, 14 век, Бургундское платье, Европа, История моды, Франция, Германия, Средневековье

Tagged Бургундский период моды, Cotehardie, Houppelande, Iconographie du costume, Средневековый костюм, Иллюстрированный

Огюст Расине. История костюма Франсуазы Тетар-Виттю.

Посмотреть все форматы и версии

Солдаты средневековья. Подано под 1350, 1380, 14 век, Франция, Средневековье, Военные Tagged Французская военная форма, Histoire de l’Armée, Средневековый костюм, Оружие Дама благородная, су Карл VI. 1380. Костюмы гражданских и военных французов в стиле travers les siècles. 1380, 14 век, бургундское платье, Франция, средневековье Tagged Огюстен Шалламель, Бургундский период моды, Гражданские и военные костюмы Франции, Готические костюмы, Средневековый костюм Ткань цивилизации: как текстиль создал мир в мягкой обложке — 7 декабря 2021 г. Reine capétienne en 1360. (Portail de la cathédrale de Chartres.) Рубрика: 1380, 14 век, Европа, История моды, Франция, Средневековье, Дворянство Tagged Augustin Challamel, Гражданские и военные костюмы Франции, Готические костюмы, Средневековый костюм Литература Кутюр: тогда и сейчас Одежда определяет человека . История французского женского костюма. Les Modes du Moyen Age, de l’an 1037 à l’an 1461. Корсажи. Corset de l’an 1320, Bliaut an 1460, Peliçon, Robe Armiée, Surcot de femme, Pour point sous Philippe IV Рубрики: 1330, 1380, 1390, 13 век, 1440, 1450, 1460, 14 век, 15 век, Бургундское платье, Придворное платье, Франция, Средневековье Метки: Бургундский период моды, Готические костюмы, Средневековый костюм, Поль Луи де Джафферри Немецкие средневековые платья 14 века. Похожие сообщения:Немецкие средневековые костюмы 14 века.Английская средневековая мода 14 века.Рыцарь в доспехах на коне. Средний возраст. Германия 12 века. Подано под 1350, 1360, 1380, 1390, 14 век, бургундское платье, придворное платье, Германия, средневековье, военные, дворянство Метки: Бургундский период моды, Рыцарство, Средневековый костюм, Münchener Bilderbogen В пятнадцатом веке итальянская одежда отличалась таким же разнообразием, как и одежда Франции, Англии и Германии. Рубрики: 1380, 14 век, 15 век, Бургундское платье, История моды, Италия, Средневековье, Ренессанс Метки: Бургундский период моды, Карл Колер, Готические костюмы, Иконография костюма, Средневековый костюм, Живопись, Эпоха моды эпохи Возрождения Немецкие средневековые костюмы 14 века. Верхний ряд слева: Рыцарский костюм второй половины XIII века. Гюнтер фон Шварцбург. Дворянская дама. Римский король 1349. Справа: граф Орламюнде в середине… Подробнее Подано под 1350, 1380, 14 век, Придворная одежда, Германия, Средневековье, Дворянство Tagged Готические костюмы, Рыцарство, Средневековый костюм, Münchener Bilderbogen Паж французского двора Карла V, 1380 год. Бургундский готический костюм периода. Оригинальное название: «Page Regne de Charles V d’apres Willemin 1380». Рубрика: 1380, 14 век, Бургундское платье, Придворное платье, Франция, Средневековье, Исторические моды и костюмы, Дворянство Метки: Бургундский период моды, Готические костюмы, Средневековый костюм Карл VI. Дама де ла сюита д’Изабо де Бавьер. Фрейлина французской королевы Изабо де Бавьер во времена правления короля Карла VI. 15 век. Изабо де Бавьер… Подробнее 1380, 14 век, Бургундское платье, Придворное платье, Франция, Жанр, Средневековье, Дворянство Tagged Ахилл Девериа, Бургундский период моды, Готические костюмы, Средневековый костюм Ткань цивилизации: как текстиль создал мир в мягкой обложке — 7 декабря 2021 г. От неандертальской нити до трехмерного вязания, «обширная» глобальная история, которая подчеркивает, «как текстиль действительно изменил мир» (Wall Street Journal) Лучник и арбалетчик (Арбалет) атакуют замок-крепость.

Лучник и арбалетчик (Арбалет) атакуют замок-крепость.

Вирджиния Пострел (автор) Уолл Стрит Джорнал) Одежда человека, будь то сари, кимоно или деловой костюм, является важным ключом к его или ее культуре, классу, личности или даже религии. Киотский институт костюма признает важность понимания одежды с социологической, исторической и художественной точек зрения.

Одежда человека, будь то сари, кимоно или деловой костюм, является важным ключом к его или ее культуре, классу, личности или даже религии. Киотский институт костюма признает важность понимания одежды с социологической, исторической и художественной точек зрения. В Италии, как и в других странах, были изданы многочисленные постановления с целью обуздать все возраставшую роскошь в одежде, но они не имели успеха в Италии, как и в других местах.

В Италии, как и в других странах, были изданы многочисленные постановления с целью обуздать все возраставшую роскошь в одежде, но они не имели успеха в Италии, как и в других местах. Николя Виллемин Ксавьер (1763–1833) был французским писателем… Подробнее

Николя Виллемин Ксавьер (1763–1833) был французским писателем… Подробнее

Вирджиния Пострел (Автор)

Царствование Иоанна II и Карла V.

1350–1380 гг. Средневековье. История моды. Карл V с 1364 по 1386 год. Карл VI с 1380 по 1395 год.

1350–1380 гг. Средневековье. История моды. Карл V с 1364 по 1386 год. Карл VI с 1380 по 1395 год.Французская мода средневековья.

Правление Иоанна II и Карла V. 1350–1380 гг.

Карл V. Лесаж. Руа де Франс. Карл V, прозванный Мудрым (1338–1380), был с 1364 по 1380 год королем Франции. Он был третьим королем Дома Валуа, боковой ветви Капетингов, и считается одним из великих королей французского Средневековья.Содержание:

Штаты Лангедок – Молодая француженка в четырнадцатом и пятнадцатом веках – Низкие платья – Высказывание торговца – Дамуазель – Гарнаши и гвардейцы – Le Parement des dames – Социальные различия – Высокий характер дороже позолоченного пояса – Драгоценные камни – Замки и другие жилища средневековья – Роскошная мебель – Скромные жилища бедняков – Вечерние собрания.

Коронация Карла V, короля Франции, прозванного Мудрым, 19Май 1364 года в соборе Реймса. Слева от него его жена Иоганна Бурбонская (1338-1378).Штаты Лангедок.

Несмотря на усилия законодательства, экстравагантные расходы на одежду оставались такими же высокими, как и прежде, в то время как подавляющее большинство французской нации страдало от крайней нищеты. В 1356 году штаты Лангедок запретили носить богатые одежды до освобождения короля Иоанна (Жана II, ле Бона), находившегося в плену в Англии.

Рыцарь, военный во времена короля Карла V. Лесаж.Шитье в первый раз: Руководство для начинающих от Editors Of Creative Publishing

Простые пошаговые инструкции по всем основным техникам шитья, наполненные подробным описанием материалов и инструментов, помогут вам создавать такие проекты, как фартуки, подушки, и даже брюки и шорты в кратчайшие сроки.

Посмотреть все форматы и выпуски

Но знатные лорды и дамы оскорбили нацию в час несчастья своей расточительностью и нарушили правила, запрещавшие им носить золото, серебро или мех на одежде или открывать капюшоны. , или любое другое украшение.

Что касается вдов, то они оказались не в силах противостоять установившемуся обычаю. Поэтому они подчинялись правилам, запрещавшим им носить вуалетки, крепины и кувр-шефы.

Подобно монахиням, они никогда не появлялись на публике без гимпе, полностью скрывавшего голову, уши, подбородок и горло. Однако, по-видимому, до царствования Карла V у знати не существовало особого этикета в отношении траура. у нас нет картин и очень мало скульптур того времени, только несколько ученых писателей, которые дают нам ценные намеки.

Банкет в 14 веке. Банкет XIV века. Мойен Эйдж. Мы знаем, однако, что платья четырнадцатого века были той же формы, что и платья тринадцатого; мы также знаем, что француженка того периода начала открывать для себя красоту тонкой талии и старалась сжать ее с помощью шнуровки, и, наконец, мы знаем это, начиная с поздних лет царствования Карла VI. была принята привычка обнажать плечи до такой степени, что временами становилась нескромной. Их « couvre-chefs »из шелка изготавливались особым классом работниц, называемым « couvre-поварами». » Куврешевы Реймса были особенно известны.

» Куврешевы Реймса были особенно известны.

Поговорка галантерейщика

Модисток в Париже не было ни в тринадцатом, ни в четырнадцатом веках. Галантерейщики, о которых я уже говорил, продавали предметы одежды, духи и элегантные наряды. В «Dit d’un Mercier» мы находим следующие строки: – J’ai les mignotes ceinturêtes, J’ai beaux ganz à damoiselêtes, J’ai ganz forrez, double et sangles, J’ai de bonnes boucles à angles; J’ai chainêtes de fer belès, J’ai bonnes cordes à vleles; J’ai les guimpes ensafranées, J’ai aiguilles encharnelées, J’ai escrins à mêtre joiax, J’ai borses de cuir à noiax и т. д.

(список продавца включает так много предметов, названия которых устарели, что это невозможно перевести.)

Купеческий суд. Франция 14 век В лавках галантерейных, кроме того, дамы покупали молекин, тонкий батист, воротнички на шею с золотыми пуговицами, трессоны или трессуары, которые они любили вплетать в волосы, и золотую или жемчужную вышивку, употреблявшуюся для головных уборов или для орнаментом, а шелковое или бархатное платье иногда даже окаймлялось ими.

Дамуазель

Мирянские фигурки, называемые «дамуазель», использовались для примерки дамских платьев и других предметов одежды. У молодой француженки четырнадцатого века волосы были закручены вокруг головы черной лентой; платье белое, вышитое серебром, окаймленное на горле, плечах и локтях и по краю юбки золотой тесьмой. Маленькие рукава от локтя до запястья были в красную и белую клетку с двойной золотой окантовкой. Ее туфли были черными.

Французская дворянка в 1350 году Иногда ее волосы были стянуты белой вуалью, перемешанной с расшитой жемчугом лентой; в другое время она носила корону из бус, и ее волосы рассыпались по плечам. Она часто появлялась в короткой тунике без рукавов, называемой «корсет фенду». Волосы ее также часто делили на прямой пробор и заплетали на лоб длинные косы. К этому она добавляла « fronteau », то есть либо тиару из бисера, либо золотой венец. Она сделала « attars «для себя» или подушечки, набитые в форме сердец, булавы или рога.

Молодая девушка высокого происхождения носила герб своей семьи; замужняя женщина носила и одежду мужа, и свою. Монфокон в своем «Antiquités de la Couronne de France» дает нам рисунок украшенного гербом платья, принадлежавшего знатной даме; а в древней Библии мы находим изображение женщины, у которой на волосах лента из золотой ткани, а над ней маленькая желтая шапочка с золотыми пуговицами.

Изабель де Валуа 1370-1435.Верхнее платье окаймлено по груди горностаем и золотыми лентами, юбка из серебряной ткани с изображением свирепого льва и трех красных звезд. Нижняя одежда тусклого желтого цвета скреплена золотой лентой. В Национальной библиотеке хранится миниатюра француженки пятнадцатого века. На ней головной убор из шелковой ткани, белое верхнее платье оторочено мехом, нижняя одежда желтая, а горловина украшена золотым шитьем. Обувь черная.

Coiffure Moyen Age пар E. Nissy. 14 век.Гарнаши и гвардейские части. Sarraus, Garances, Cornette, Visagière

Длинные узкие белые платья без каких-либо украшений знатные дамы носили дома, когда не было повода для церемоний; и они оставались в моде в течение значительного периода времени. Были также короткие предметы одежды без рукавов, такие как « sarreaux », вероятно, называемые « garnaches », и короткие с половиной рукавов, называемые « garde-corps ».

Были также короткие предметы одежды без рукавов, такие как « sarreaux », вероятно, называемые « garnaches », и короткие с половиной рукавов, называемые « garde-corps ».

Крестьянки носили синие халаты, под которыми была шерстяная нижняя юбка, отороченная бархатом. Шляпы у них были из соломы, а лица обрамляла белоснежная гимпе.

Мари де Эно (1280–1354).Капюшоны или «забавки» защищали голову в непогоду. Шаперон или капюшон был очень похож на домино. Он был сделан во времена правления Филиппа Белого с козырьком, спускавшимся на затылок, и назывался «корнет »; было отверстие или « Visagière » для лица. Что же касается аумюса, сделанного из ткани или бархата, то он напоминал карман и спадал то на одну, то на другую сторону шеи. В погожие дни дамы носили аумюс на руке, как это делается с шалью или мантией.

Le Parement des Dames

В «Le Parement des Dames» Оливера де ла Марша, поэта и летописца XV века, он упоминает тапочки, туфли (вероятно, из черной кожи), сапоги, чулки, подвязки, сорочки, котты, корсеты, корсеты, держатели для булавок, аумоньеры, переносные ножи, зеркала, прически, гребни, ленты и «темплеты», так называемые, потому что они окружали виски и следовали за краем прически волнистой линией. .

.

К ним мы должны добавить «горгерет», перчатки из замши и собачьей кожи и капюшон, и мы поймем «нижнее» платье знатной дамы в первой половине пятнадцатого века. Что касается «верхнего» платья, то мы должны помнить, что материал почти всегда имел крупный парчовый узор. Патерностер или четки завершали костюм. Эти четки были либо из коралла, либо из золота и считались украшениями, заменяющими браслеты.

Французская фрейлина д’Изабо де Бавьер. Дама де ла сюита д’Изабо де Бавьер. Несмотря на законодательные запреты и социальные различия, желание привлечь к себе внимание заставляло всех женщин одеваться одинаково. Отсюда произошло смешение чинов, совершенно несовместимое со средневековыми представлениями.

Сент-Луис запретил некоторым женщинам носить мантии, платья с отложными воротниками, шлейфы или золотые пояса. Он хотел, чтобы и в Париже, и во всем его королевстве классовое различие было определено и очевидно.

Драгоценные камни и ювелиры

Впоследствии, в 1420 году, парижский парламент возобновил те же запреты без большего успеха. Говорят, что женщины с высоким характером утешали себя, говоря: «Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée». («Справедливая слава лучше золотого пояса»). Это, правда это или нет, вошло в поговорку.

Говорят, что женщины с высоким характером утешали себя, говоря: «Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée». («Справедливая слава лучше золотого пояса»). Это, правда это или нет, вошло в поговорку.

В четырнадцатом веке в Париже существовало большое количество ювелиров. Однако настоящий жемчуг был малоизвестен. Правительство думало, что оно предупредило все опасности, запретив продажу цветного стекла вместо настоящих камней. Торговля с Левантом познакомила нас с наукой о драгоценных камнях, и сначала к ним относились с всеобщим почтением, приписывая им сверхъестественные свойства. Люди воображали, что рубины, сапфиры и сардоникс производят некие удивительные эффекты.

Замки и другие средневековые жилища

Второй период Средневековья был полон художественных инстинктов, и со всех сторон возвышались прекрасные замки и жилища. Между тем домашняя жизнь некоторых слоев населения стала более утонченной.

Каждый человек, добившийся богатства или хотя бы скромных способностей, построил себе жилище по своему вкусу и часто демонстрировал великолепие, выходящее за рамки его средств. Комоды, шкафы, резные сундуки, изделия из слоновой кости, бронзы, эмалированной меди, миниатюрные статуэтки, реликварии и множество других предметов, доселе неизвестных, можно было увидеть во дворцах и богатых домах и даже в более скромных жилищах.

Комоды, шкафы, резные сундуки, изделия из слоновой кости, бронзы, эмалированной меди, миниатюрные статуэтки, реликварии и множество других предметов, доселе неизвестных, можно было увидеть во дворцах и богатых домах и даже в более скромных жилищах.

Но среди бедняков такой перемены не было. Их дома оставались неизменными на протяжении многих веков, их хижины и небольшие огороженные участки оставались неизменными. В них было только самое необходимое. Тем не менее заметное улучшение было заметно в мебели и кухонной утвари.

Бланка Кастильская (1188 – 1252) С большим комфортом в своих домах и с лучшей мебелью, чем в прошлом, и французы, и француженки продвигались вперед в своем образе жизни и своих социальных отношениях. В городах, как и в глубинке страны, люди собирались на вечер, чтобы послушать оркестр искусных менестрелей, своего рода концерт. Накануне праздников женщины вместе сидели за вышиванием или за прялкой. К удовольствию семейных кругов рассказывались длинные легенды, дети радовались книжкам с картинками, нарисованными специально для их развлечения, а девушки и юноши черпали сладкую музыку на своих лирах. Эти собрания естественным образом развили вкус к одежде. Поэт Эсташ Дешам говорит о великолепии женского платья, об их золотых и серебряных цепочках и поясах, о маленьких бубенцах, которыми они украшали свои одежды.

Эти собрания естественным образом развили вкус к одежде. Поэт Эсташ Дешам говорит о великолепии женского платья, об их золотых и серебряных цепочках и поясах, о маленьких бубенцах, которыми они украшали свои одежды.

ЧАРЛЬЗ В. Ле Саж

ПРАВИЛ 16 ЛЕТ. С 1364 ПО 1380. Современник Эдуарда III. и Ричард II.

Он был третьим королем Дома Валуа, боковой ветви Капетингов, и считается одним из великих королей французского Средневековья.

- Королевство. Он вернул англичанам все их обширные владения во Франции, кроме портовых городов Кале, Шербура, Бреста, Бордо и Байонны. Чтобы защитить свое королевство от Испании и Италии, он сделал своего брата Людовика (герцога Анжуйского) губернатором Лангедока. А чтобы защитить его от Германии и Нидерландов, он подтвердил своему младшему брату Филиппу (Филипп II, 1342–1404, основатель Бургундского дома) герцогство Бургундское, дарованное ему отцом.

- Бургундия. Это герцогство состояло из Бургундии, Оверни, Булони и Артуа.

Филипп Смелый женился на Маргарите, единственной дочери графа Фландрии, в результате чего он присоединил к своему герцогству Фландрию, Ретель в Шампани, Нивер в Ниверне и Франш-Конте».

Филипп Смелый женился на Маргарите, единственной дочери графа Фландрии, в результате чего он присоединил к своему герцогству Фландрию, Ретель в Шампани, Нивер в Ниверне и Франш-Конте». - Женат. Жанна, дочь герцога Буронского.

- Выпуск. Карл, сменивший его, Людовик герцог д’Орлеанский и несколько дочерей. Резиденции. Венсен и Лувр.

Привычки и костюмы. 1380 г. н.э.

(1) Короля. У современных историков и поэтов мы можем почерпнуть довольно точную картину нравов и привычек того времени: мы знаем, что король вставал в шесть, ходил на утреню в семь, обедал в одиннадцать, посещал вечерню в три и ложился спать до утра. ночь на закате; и есть все основания полагать, что эти привычки соответствовали общим привычкам того времени.

После заутрени король давал аудиенции; после обеда принял своих министров; а после вечерни посвятил себя семье. Он отобедал одним-единственным блюдом, но в этом не последовал нации. У зажиточных было принято есть на обед три блюда; но здоровье короля было так хрупко, что он соблюдал величайшее воздержание. Он оделся очень просто, в длинную темную мантию, отвернутую черным бархатом и стянутую вокруг талии кордельером*, кисточки которого ниспадали ему до ног.

У зажиточных было принято есть на обед три блюда; но здоровье короля было так хрупко, что он соблюдал величайшее воздержание. Он оделся очень просто, в длинную темную мантию, отвернутую черным бархатом и стянутую вокруг талии кордельером*, кисточки которого ниспадали ему до ног.

Вопреки обычаям того времени, он не носил ни меча, ни кинжала, ни каких-либо других отличительных знаков дворянства. Его единственным украшением был маленький золотой венец из геральдических лилий вокруг черной бархатной шапочки. Волосы у него были светлого цвета и подстрижены прямо надо лбом в знак высокого происхождения. Его борода была каштановой; его глаза голубые; его лицо спокойное и доброе; и вся его манера поведения серьезна, степенна и задумчива. Он очень любил собак и ястребов; и редко его видели без двух больших гончих рядом с ним и сокола на запястье.

2) Жен. Из «Романа о розе» мы получаем глубокое представление о слабостях того времени. Мы встречаемся там с несколькими увещеваниями как для мужчин, так и для женщин, которые нас пугают, но которые не имели бы смысла, если бы не относились к существующим привычкам. В этой аллегории поэт упрекает благородных дам за их высокомерие и гордыню; и советует им в будущем взять за правило отвечать на приветствие даже от низших. Он рекомендует им не бегать по улицам; ни оборачиваться и смотреть на проходящих мимо людей; ни останавливаться у частных окон, чтобы заглянуть в дом; но ходить чинно и чинно, особенно в церковь.

В этой аллегории поэт упрекает благородных дам за их высокомерие и гордыню; и советует им в будущем взять за правило отвечать на приветствие даже от низших. Он рекомендует им не бегать по улицам; ни оборачиваться и смотреть на проходящих мимо людей; ни останавливаться у частных окон, чтобы заглянуть в дом; но ходить чинно и чинно, особенно в церковь.

- Кордельер [cor-da’-le-air’] — это пояс из веревки, который носят францисканцы.

Он порицает их за шутки и хихиканье на мессе; и добавляет, что умеющие читать должны взять с собой псалтирь; а те, кто не может, должны выучить молитвы наизусть, чтобы они могли следовать за исполняющим обязанности священником. Кроме того, поэт говорит, что даме прилично быть очень опрятной; держать ногти короткими и чистыми; не разговаривать слишком громко за ужином; не предаваться смеху; и не смазывать пальцы во время еды. Он велит им вытирать губы о скатерть, а не нос, как это принято у многих. Никогда не красть и не говорить умышленной лжи. Когда они посещают друзей, чтобы не прыгать сразу в комнату, а объявить о своем приближении легким кашлем, или несколькими словами, или шарканьем ногами, чтобы они не могли застать своих друзей врасплох, прежде чем они будут готовы принять их.

Когда они посещают друзей, чтобы не прыгать сразу в комнату, а объявить о своем приближении легким кашлем, или несколькими словами, или шарканьем ногами, чтобы они не могли застать своих друзей врасплох, прежде чем они будут готовы принять их.

(3) Джентльмены приходят со своей долей порицания и совета. Особо высмеивает поэт остроносые сапоги, оканчивающиеся на носках острым концом, похожим на птичий клюв, а сзади удлиняющиеся, напоминающие коготь. Поскольку человек, говорит он, не птица, то почему он должен тщетно пытаться своим платьем походить на то, на что он не похож?

Остальная часть костюма, кажется, претерпела благоприятные изменения. До сих пор дворяне носили длинные развевающиеся мантии и капюшоны, свисавшие со спины, как у священнослужителей. Теперь и капюшон, и халат были оставлены, особенно молодыми мужчинами, которые предпочли короткую куртку, облегающую их фигуру и демонстрирующую их формы.

Однако даже в этот ранний период французы славились переменчивостью и склонностью к крайностям. Иногда их платья были непомерно длинными, иногда нелепо короткими; теперь они были чрезвычайно тугими; и сразу как необоснованно распущенный.

Иногда их платья были непомерно длинными, иногда нелепо короткими; теперь они были чрезвычайно тугими; и сразу как необоснованно распущенный.

Учреждения, изобретения и т. д. в правление Карла V Ле Сажа

- (1) Телохранители французских королей состояли из шотландцев. Сент-Луис первым собрал этот корпус, состоявший из 24 человек; но Карл V увеличил его до 100 и назвал его своим центгардом.

- (2) Помимо расширения королевской библиотеки Парижа, Шарль-ле-Саж перевел Библию на французский язык. Он также сократил количество геральдических лилий в королевском гербе до трех.

- (3) Он построил королевский замок Сен-Жермен, хотя его любимой резиденцией был Венсенский замок* на берегу Сены.

- (4) Во время этого царствования во Франции были введены театральные представления: Знаменитая Бастилия была построена ректором Парижа Обрио, который был первым заключенным там в качестве узника. Были изобретены очки. А три часа были введены в общественные здания во Франции.

- Этот замок был любимым убежищем французских королей в 12, 13 и 14 веках. Филипп-Огюст обнес его высокой стеной; Святой Людовик вершил правосудие там, под дубами парка; Филипп де Валуа разрушил старый замок и заложил новый замок, который был закончен Шарлем V. Ле Сажем. Со времен правления Людовика XI. он использовался в основном как государственная тюрьма.

Знаменитости в царствование Карла V Ле Сажа

Бертран дю Гесклен (1320-1380, по прозвищу «Бретанский орел» или «Черный пес Броселианд») Верховный констебль Франции, безусловно, был самым знаменитым человек в этом правлении. Не то чтобы он претендовал на литературные заслуги, ибо не умел ни писать, ни читать, но что его победы оказали весьма существенную услугу его стране и составляют главную славу Карла, прозванного Мудрым.

Дважды попадал в плен; однажды в Оре, когда король заплатил храброму Чандосу 5000 за его освобождение; и снова в Наваретто, когда он сам установил цену своего выкупа в огромную сумму 14000. Когда принц Уэльский, пленником которого он был, спросил его, как бедный рыцарь смог добыть такую огромную сумму денег, Гесклен ответил: «Прядильщицы моей страны заработают мой выкуп своими колесами, если я смогу поднять его. никак иначе». Французские историки говорят, что жена Черного принца из чести этого храброго бретонца внесла половину суммы выкупа, а остальную часть подписали жители Бретани.

Когда принц Уэльский, пленником которого он был, спросил его, как бедный рыцарь смог добыть такую огромную сумму денег, Гесклен ответил: «Прядильщицы моей страны заработают мой выкуп своими колесами, если я смогу поднять его. никак иначе». Французские историки говорят, что жена Черного принца из чести этого храброго бретонца внесла половину суммы выкупа, а остальную часть подписали жители Бретани.

После того, как Карл V заключил договор с Англией, он захватил Бретань, чтобы присоединить ее к короне, но бретонцы, как один человек, восстали против аннексии, и король обвинил Бертрана дю Геклена в подстрекательстве к восстанию. Храбрый старый солдат, возмущенный этим обвинением, послал свою шпагу королю и отказался от своей должности. Он был среднего роста, с крупной головой, широкими плечами и согнутыми от постоянного пребывания верхом ногами. У него было вульгарное, но не неприятное лицо. Глаза у него были умные, а манеры учтивые.

Оливер де КЛИССОН сменил Геклена на посту лорда-констебля и занимал этот пост в течение 12 лет.