Искусство 20 века. Символизм, Модернизм, Кубизм

26 октября 2018

Модернизм охватывает разные художественные направления, включая в себя постмодерзнизм, сюрреализм и импрессионизм. Всем этим направлениям в характере авангардизм, который настроен агрессивно воздействовать на публику, производить шок, споры и скандалы.

Поворот от традиций классического искусства к новому развитию культуры произошёл на рубеже 19-20 вв. Искусствоведы датируют начало нового периода с 1880-х гг. Год «модернизма». Окончанием его считаются 1960-е годы.

«Поворот от традиций классического искусства к новому развитию культуры»

В 1920-30-е гг. на искусство и литературу оказывали влияние новые явления и события: мировая война, революции, конфликты, национализм. Всё это отразилось на состоянии мировой культуры.

Символизм

Символизм подразумевает под собой сочетание реального и таинственного, обращение к мифам, поиски мистического, его эстетику определяла иносказательность. К такому направлению люди пришли, когда стремились к осмыслению прошлого культуры. Главным средством художественного познания становится символ. Символ высшего совершенства в лице культа вечной женственности. Символизм опирался в основном на новый стиль — модерн.

Гюстав Моро — «Фаэтон»

Модерн

Модерн — это игра с мечтой и утончённой, таинственной красотой. Другими словами, стиль модерна — это мир, в котором стиль характеризуется кривыми, плавными, прихотливо изогнутыми линиями, называемыми «удар бича». Этот стиль сочетал в себе различные формы пластических искусств и идеи всеобщего синтеза, т.е в нём выражалось стремление к созданию синтетической «целостной» модели мира.

Первым направлением модерна стал импрессионизм, что означает «впечатление».

Клод Моне — «Впечатление. Восходящее солнце»

Дальше последовало появление постипрессионизма. Этот стиль отличался эмоциональностью и одухотворённостью.

Кубизм

Кубизм — авангардное направление в живописи начала 20 в. Самыми знаменитым представителем этого направления был Пикассо, который изображал мир в виде геометрических знаков и конструкций, деформируя облики некогда реальных предметов.

Пабло Пикассо — «Авиньонские девицы»

Так же стиль модерна представлял такие направления в искусстве как: фовизм (дикий), где распространялись яркие цвета; экспрессионизм (выражение), для которого характерны переживания и упоения отчаянием; неопретивизм, которому характерен интерес к детскому творчеству, искусству самоучек и древней наскальной живописи; абстрактный экспрессионизм, которому характерно создание образа на основе самодостаточной выразительности цвета, линий и форм; супрематизм (высший), которое так же относится к геометрической абстракции, как и кубизм..jpg)

Сальвадор Дали — «Постоянство памяти»

Деятелей искусства и литературы начала века интересовали не только творческие проблемы и поиски.

Предчувствия кануна социальных потрясений у многих литераторов порождали настроения пессимизма и тоски. В той или иной форме это находило отражение в творчестве.

Писатели обращались к темам несправедливости в обществе, судьбе творческих личностей. Так в 1920-е гг. появляется литература «потерянного поколения», названое так американской писательницей Гертрудой Стайн. Это направление в литературе отразило протесты против бесчеловечной бойни Первой мировой войны. Так же процветает жанр антиутопии, которому способствует реальная жизнь, не дающая оснований для оптимизма.

Так же процветает жанр антиутопии, которому способствует реальная жизнь, не дающая оснований для оптимизма.

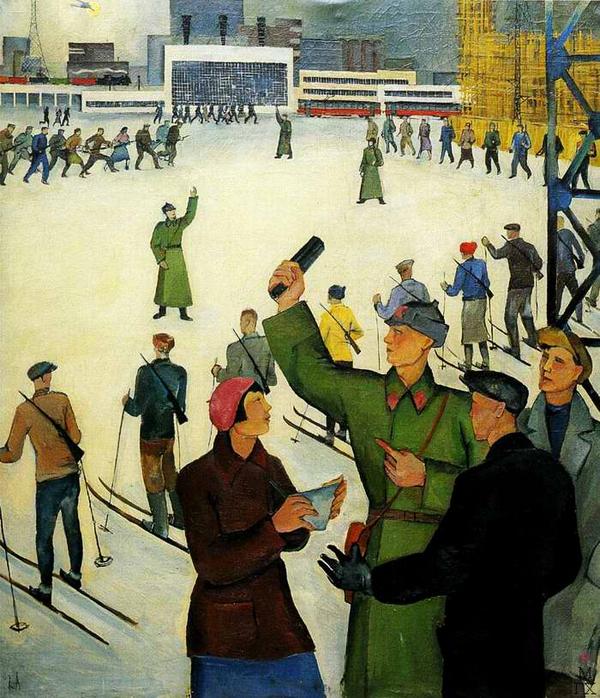

В творчестве литераторов и художников в 1920-30-х гг. особую значимость приобретали социально-политические мотивы. Социальные движения в ряде стран вызвали к жизни революционные течения в искусстве. В то же время в тоталитарных государствах искусство стало обслуживать эти режимы. В таких странах наука оказалась на службе у войны, а искусство — у пропаганды.

Теги

искусство, пикассо, Моне, творчество, дали, символизм, Модерн, модернизм, Моро, кубизм, антиутопия.

Рекомендуем почитать

Мода XX века: влияние русского искусства

В наше время дизайнеров не считают ремесленниками, однако раньше на художников, которые работали в этой области, именитые мастера смотрели сверху вниз. Илья Репин писал: «Делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева, заниматься модами, — словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей». Со временем отношение к модельерам изменилось — «Культура.РФ» рассказывает, как деятели русского искусства становились законодателями трендов.

Восточные мотивы

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Нарцисс» для роли Вакханки. 1911. Фотография: porusski.me

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Клеопатра». 1910. Фотография: artchive.ru

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Карнавал» для роли Эстреллы. 1910. Фотография: artchive.ru

1910. Фотография: artchive.ru

Леон Бакст известен прежде всего как живописец и театральный художник. Однако именно он первым доказал, что деятельность художника по костюмам достойна внимания и восхищения.

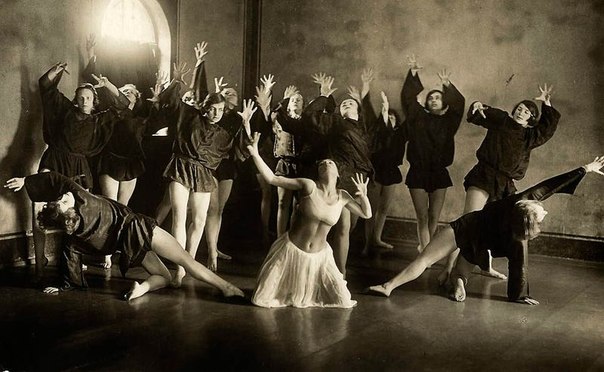

Выступления балетной труппы Сергея Дягилева в Париже в конце 1900-х — начале 1910-х были ошеломляюще успешны и популярны. Экзотические декорации и костюмы, созданные Бакстом, производили на публику «гипнотический эффект». А с театральной сцены его идеи перекочевали в зрительный зал. Художник Мстислав Добужинский писал: «Изысканность ярких цветов, роскошь тюрбанов с перьями и затканных золотом тканей, пышное изобилие орнамента и украшений — всё это настолько поражало воображение, настолько отвечало жажде нового, что воспринято было и жизнью. [Чарльз Фредерик] Ворт и [Жанна] Пакэн — законодатели парижских мод — стали пропагандировать Бакста».

Цветные чулки, туфельки, украшенные стразами, шали, шарфы, броская бижутерия (длинные нити искусственного жемчуга, украшения с крупными камнями, многочисленные браслеты на руках и ногах), тюрбаны, цветные парики, яркая декоративная косметика и многое другое — мода 1910-х годов сформировалась под огромным влиянием Бакста и его «восточных» работ.

Вскоре Леон Бакст стал влиять на европейскую моду и изнутри индустрии: он создавал эскизы костюмов для домов моды, рисовал узоры для тканей и, как вспоминал живописец Кузьма Петров-Водкин, «одевал Париж плотоядными восточными шелками». Поль Пуаре, один из самых заметных кутюрье той эпохи, отрицал, что вдохновлялся работами Бакста, — однако он был первым, кто предложил русскому художнику сотрудничество. Именно в этот период цветовая гамма Пуаре стала неожиданно яркой — и в этом можно усмотреть влияние Бакста. В дальнейшем же Бакст и Пуаре работали в схожих направлениях, и многие модные новинки приписывали им обоим: например, шаровары в качестве вечерней женской одежды, экстремально узкие «хромые юбки» и многослойные наряды.

Леон Бакст сделал много для мировой моды и не считал это недостойным художника. Незадолго до смерти в одном из интервью он сказал: «Нет великого и малого в искусстве. Всё — искусство».

Авангардная мода

Наталия Гончарова. Эскиз костюма к балету Леонида Мясина «Литургия» — Серафим. 1915. Фотография: avangardism.ru

1915. Фотография: avangardism.ru

Наталия Гончарова за работой над эскизом костюма. 1916. Фотография: theartnewspaper.ru

Наталия Гончарова. Эскиз костюма к балету «На Борисфене» на музыку Сергея Прокофьева. 1932. Фотография: theartnewspaper.ru

Работы Наталии Гончаровой сегодня считаются самыми дорогими среди всех женщин-художниц, а она сама стала самой известной русской художницей за рубежом. Правнучатая племянница жены Александра Пушкина, Гончарова, поначалу собиралась стать скульптором. Однако художник Михаил Ларионов, за которого она впоследствии вышла замуж, посоветовал ей заняться живописью — и вскоре Гончарова обратилась к декоративно-прикладному искусству.

В 1913 году Александр Бенуа, художник, критик и искусствовед, писал в своем дневнике: «Очаровательна серия мод Гончаровой. Краски этих платьев художественные, а не приторные. Почему же только теперь узнаю о том, что художница посвятила свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы Москвы не идут к ней и не учатся у нее?» Модницы опоздали: Сергей Дягилев пригласил Гончарову в Париж для совместной работы над декорациями Русских сезонов, и художница так и не вернулась на родину. Предполагают, что до отъезда во Францию Гончарова продавала эскизы нарядов прославленной мастерице Надежде Ламановой, ателье которой находилось неподалеку от салона, где в том же 1913-м прошла первая выставка художницы.

Предполагают, что до отъезда во Францию Гончарова продавала эскизы нарядов прославленной мастерице Надежде Ламановой, ателье которой находилось неподалеку от салона, где в том же 1913-м прошла первая выставка художницы.

В эмиграции Наталия Гончарова продолжала сотрудничать с журналами и домами мод — сохранилось немало эскизов. В парижском музее моды хранятся и сами наряды от Гончаровой. К сожалению, ни имена модельеров, ни имена заказчиков этих работ сегодня не известны, однако очевидно, что яркие декоративные работы одной из основоположниц русского авангарда не могли не привлекать внимание в 1910-х годах. Даже внешний облик самой Наталии Гончаровой и ее стиль — кажущиеся небрежность и простота — были авангардными и несколько опережали время.

Читайте также:

Доступность и самобытность

Вера Мухина. Эскиз костюма, журнал «Ателье, 1923. Фотография: fashionblog.com

Вера Мухина и Наталья Ламанова. Эскиз домашнего платья из головного платка. Фотография: nlamanova. ru

ru

Вера Мухина. Эскиз платья-бутона. Обложка журнала Ателье, 1923. Фотография: casual-info.ru

Автор легендарной статуи «Рабочий и колхозница» Вера Мухина занималась не только монументальным искусством. Она много рисовала, и еще до революции создала ряд эскизов для театральных костюмов и оформления постановок Камерного театра, к сожалению не состоявшихся. А в 1920-х годах она посвящала много времени прикладному искусству, в том числе созданию одежды.

Первый в СССР центр моделирования бытового костюма, «Мастерские современного костюма», секция костюма Государственной академии художественных наук — Мухина везде принимала активное участие. В 1923 году вышел журнал «Ателье» — первый советский журнал мод. Одной из самых ярких его моделей была модель Мухиной, одетая в пышную юбку-бутон и красную шляпу с широкими полями. Публиковали эскизы художницы и в журнале «Красная нива».

Вскоре Вера Мухина познакомилась с Надеждой Ламановой. В 1925 году они совместными усилиями выпустили «Искусство в быту» — альбом с эффектными, но практичными моделями, которые могла повторить в домашних условиях каждая советская женщина. Ламанова в этом сотрудничестве выступила как теоретик, а Мухина воплотила ее идеи на бумаге. Тогда же они приняли участие в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Скромные модели из самых простых материалов с отделкой в народном стиле конкурировали с роскошными нарядами от европейских модельеров — и весьма успешно: Мухина и Ламанова получили Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением».

Ламанова в этом сотрудничестве выступила как теоретик, а Мухина воплотила ее идеи на бумаге. Тогда же они приняли участие в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Скромные модели из самых простых материалов с отделкой в народном стиле конкурировали с роскошными нарядами от европейских модельеров — и весьма успешно: Мухина и Ламанова получили Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением».

В 1933 году был открыт Московский дом моделей одежды, и Вера Мухина стала членом его художественного совета. Как подметил в свое время Леон Бакст, «впереди модниц идут художники».

Новая концепция одежды и унисекс

Александр Родченко. Варвара Степанова в платье из ткани по собственному эскизу, выпущенному на Первой ситценабивной фабрике. Фотография: jewish-museum.ru

Александр Родченко. Лиля Брик в платке с принтом Варвары Степановой. 1924. Фотография: jewish-museum.ru

Александр Родченко и Варвара Степанова. 1920-е. Фотография: jewish-museum.ru

1920-е. Фотография: jewish-museum.ru

Художницу Варвару Степанову обычно вспоминают вместе с ее мужем Александром Родченко — выдающимся художником и фотографом. Однако «неистовая Степанова», как называл ее Владимир Маяковский, была не только супругой и соратницей известного автора. «Амазонка русского авангарда», яркая представительница конструктивизма смогла, как и требовало это направление, отказаться от искусства ради искусства. Вернее, заставила его служить обыкновенным людям.

В 1922 году в Москве заработала Первая ситценабивная фабрика. На помощь производственникам пришли художники. Варвара Степанова и ее приятельница Любовь Попова стали текстильными проектировщиками и начали разрабатывать принты для тканей. Штапели, ситцы, байки, крепдешины украсили рисунки с четко очерченными контурами, абстрактные формы, беспредметные супрематические орнаменты. Всего за два года работы на фабрике Степанова разработала 150 эскизов, 20 из которых были напечатаны.

Александр Родченко. Студенты в спортивной одежде, разработанной Степановой. 1924. Фотография: avangardism.ru

Студенты в спортивной одежде, разработанной Степановой. 1924. Фотография: avangardism.ru

Варвара Степанова. Эскиз спортивного костюма. 1923. Фотография: avangardism.ru

Александр Родченко. Евгения Соколова (Жемчужная) демонстрирует спортивный костюм спроектированный Варварой Степановой. 1924. Фотография: casual-info.ru

Одновременно с этим художница преподавала в текстильном отделении Высших художественно-технических мастерских. Степанова оказалась и блестящим теоретиком моды, разрабатывала новый подход к одежде. В статье «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда» она писала: «Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетический вкус, уступает место одежде, организованной для работы в различных отраслях труда, одежде, которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни не представляющей из себя самодовлеющей ценности, особого вида «произведений искусства». Декоративность и украшательство Степанова предлагала заменить удобством и целесообразностью. Новый советский человек нуждался в новой соответствующей одежде. Созданные ею спортивные костюмы с геометрическими узорами были удобными и равно подходили как мужчинам, так и женщинам.

Новый советский человек нуждался в новой соответствующей одежде. Созданные ею спортивные костюмы с геометрическими узорами были удобными и равно подходили как мужчинам, так и женщинам.

Стильная геометрия

Любовь Попова. Прозодежда актера №3. 1921. Государственная Третьяковская галерея

Коллаж с использованием фрагмента эскиза Любови Поповой и фотографии Поповой, снятой Александром Родченко. 1924. Литография с журнала ЛЕФ

Люовь Попова. Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников. 1923-1924. Государственная Третьяковская галерея

На послереволюционную моду оказали огромное влияние русские художники-авангардисты. Любовь Попова начинала со станковой живописи, однако затем, как и многие ее коллеги, перешла к производственному искусству. Когда дирекция Первой ситценабивной фабрики в поисках художников-конструкторов опубликовала в газете «Правда» соответствующую статью, на нее откликнулись Попова и Степанова.

О Поповой даже писал журнал «ЛЕФ»: «Дни и ночи просиживала она над рисунками для ситца, стараясь в едином творческом акте сочетать требования экономики, законы внешнего оформления и таинственный вкус тульской крестьянки.

Геометрические орнаменты Поповой, вычерченные циркулем и линейкой, казались поначалу непривычными, и многие считали их не подходящими для женской одежды. Однако ткани с новыми рисунками имели такой большой успех, что летом 1924 года, во время «Съезда народов» в Москве, образцы раскупили «до аршина».

А в 1925 году в Париже проходила Международная выставка, та самая, где работы Веры Мухиной и Надежды Ламановой получили Гран-при. Участвовала в ней и Любовь Попова. Оформитель советского павильона, Александр Родченко, писал жене, Варваре Степановой: «Текстиля рисунков Любови Поповой 60, а твоих 4». Правда, сама Попова этого так и не узнала — она скончалась за год до выставки.

Автор: Марьяна Скуратовская

Русская живопись первой половины XX века

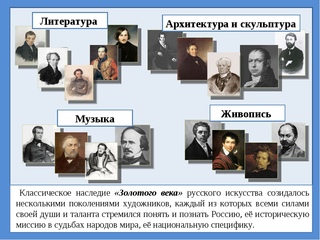

В истории русского изобразительного искусства период, охватывающий конец XIX — начало XX века, именуется Серебряным веком. На переломе столетий значительную роль в художественной жизни России сыграла художественная организация «Мир искусства». Она возникла в 1898 году и объединила многих представителей российской художественной элиты того времени: А. Бенуа, М. Врубеля, И. Левитана и других. В начале XX века не менее значительную роль сыграла художественная группировка «Союз русских художников» (К. Коровин, А. Архипов, С. Виноградов и другие). Главным жанром в творчестве этих художников был пейзаж. Они являлись преемниками пейзажной живописи второй половины XIX века.

На переломе столетий значительную роль в художественной жизни России сыграла художественная организация «Мир искусства». Она возникла в 1898 году и объединила многих представителей российской художественной элиты того времени: А. Бенуа, М. Врубеля, И. Левитана и других. В начале XX века не менее значительную роль сыграла художественная группировка «Союз русских художников» (К. Коровин, А. Архипов, С. Виноградов и другие). Главным жанром в творчестве этих художников был пейзаж. Они являлись преемниками пейзажной живописи второй половины XIX века.

В 1910-х годах в русском живописном искусстве пышным цветом расцвел натюрморт. Художники

нового века стремились связать натюрморт — и сюжетно, и живописно — с окружающей средой. При этом одни мастера смело выносили «мертвую натуру» под открытое небо (на пленэр), а другие — гармонично соединяли ее с интерьером.

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА Герои первой пятилетки. 1936. Холст, масло. 250 х 192 см. Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А.

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Знаменщик и трубач. 1934. Холст, масло. 130 х 161 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Атака шведов ярославскими драгунами у деревни Эрестфер. 29 декабря 1701 года. 1914. Холст, масло. 106 х 200 см. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Атака лейбгвардии Кирасирского его величества полка в 1813 году. 1911. Холст, масло. 148 х 256 см. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Атака лейб-гвардии Гренадерского полка на турецкие позиции под Горным Дубняком 12 октября 1877 года. 1914. Холст, масло. 105 х 260 см. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Лейбгвардии Гренадерский полк в сражении при Бородине 26 августа 1812 года. 1912-1913. Холст, масло. 108 х 184 см. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Кавалерийская атака. 1927. Холст, масло 140 х 205 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

Кавалерийская атака. 1927. Холст, масло 140 х 205 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Бой при Егорлыкской. 1928-1929. Холст, масло 178×250 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Тачанка. 1925. Холст, масло 83 х 114 см. Государственная Третьяковская галерея

Дополняя эти традиционные для русской живописи жанры, в русском искусстве рождается и активно развивается такое явление, как авангард, неся с собой «жизнь, как она есть», «поэтику улиц», ломаный ритм современных городов… Возникают всевозможные «измы»: кубизм, футуризм, супрематизм, конструктивизм… Видными представителями авангарда были В. Малевич, В. Кандинский, М. Ларионов и другие. Создаются многочисленные группировки («Голубая роза», «Бубновый валет»…). Кто-то тяготеет к музыкальному звучанию колорита (Н.Д. Милиоти), кто-то пишет картины в стилистике лубочного гротеска (С. Судейкин), кто-то (П. Кончаловский, А. Лентулов и др.) в своем творчестве ориентируется на городской фольклор, а кто-то (группа конструктивистов: А.

Все эти новейшие течения начала века ставили Россию если не на первое, то на одно из ведущих мест в развитии мировой художественной культуры тех лет.

Дальнейшую судьбу русского искусства во многом определили события октября 1917 года. Они вызвали к жизни множество сложностей и противоречий. Однако не вызывает сомнения тот факт, что живопись советского периода является одной из ярких и интересных страниц в истории культуры России.

В 1922 году была создана Ассоциация художников революционной России (далее — АХРР) — объединение советских художников с центром в Москве. Организаторами АХРР были художники Е. Кацман, П. Радимов, Б. Яковлев и другие. В Декларации АХРР говорилось: «Наш гражданский долг перед человечеством — художественно-документальное запечатление величайшего момента истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняшний день: быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда…».

Обязательным методом отражения реальности в советское время считался метод социалистического реализма, который требовал от художника «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии».

Активным пропагандистом социалистического реализма был Митрофан Борисович Греков (1882—1934). Он учился в Петербургской Академии художеств в мастерской И.Е. Репина, затем перешел в батальную мастерскую Ф.А. Рубо. Во время учебы участвовал в работе над знаменитыми панорамами своего педагога — «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва».

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Чертов мост. 1931. Холст, масло. 75 х 99 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Замерзшие казаки генерала Павлова. 1927. Холст, масло. 128 х 205 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Тачанка (Выезд на позиции). 1933. Холст, масло. 150 х 300 см. Государственная Третьяковская галерея

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Разоружение деникинцев

После 1917 года Греков некоторое время работал учителем в Новочеркасске, где создал свою первую живописную серию, посвященную разгрому белогвардейцев («Корниловцы», «Отверженные. Отступление корниловцев»). Вслед за этим художник написал полотно «Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск». Героем всех этих картин выступает не конкретная личность, а «массы», вооруженный народ. В 1923 году художник написал картину «В отряд к Буденному», которая понравилась военному руководству Красной Армии. Вдохновленный этим, живописец решает создать цикл картин о Первой Конной. В 1920-х годах Греков написал такие полотна, как «Взятие Новочеркасска», «Кавалерийская атака», «Отряд Буденного в 1918 году», «Бой за Ростов под Большими Салами», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в окопах Царицынского фронта»… В эти же годы Греков создает свою самую известную картину «Тачанка. Пулеметам двигаться вперед!», которая стала своеобразным символом Гражданской войны.

Отступление корниловцев»). Вслед за этим художник написал полотно «Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск». Героем всех этих картин выступает не конкретная личность, а «массы», вооруженный народ. В 1923 году художник написал картину «В отряд к Буденному», которая понравилась военному руководству Красной Армии. Вдохновленный этим, живописец решает создать цикл картин о Первой Конной. В 1920-х годах Греков написал такие полотна, как «Взятие Новочеркасска», «Кавалерийская атака», «Отряд Буденного в 1918 году», «Бой за Ростов под Большими Салами», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в окопах Царицынского фронта»… В эти же годы Греков создает свою самую известную картину «Тачанка. Пулеметам двигаться вперед!», которая стала своеобразным символом Гражданской войны.

Начало 1930-х годов — время расцвета батальной живописи Грекова. Он пишет такие картины, как «Тачанка (Выезд на позиции)», «Знаменщик и трубач», «Трубачи Первой Конной» и другие.

В 1930 году, после реорганизации Ассоциации художников революционной России, Грекову принадлежала одна из ведущих ролей в создании Союза советских художников. В эти годы живописец начинает развивать идею, связанную с тематическими передвижными выставками, диорамами и панорамами. В 1934 году Греков приступает к работе над первой советской панорамой «Перекоп», но закончить эту работу ему было не суждено: в том же году он скоропостижно скончался, прожив всего лишь 52 года.

В эти годы живописец начинает развивать идею, связанную с тематическими передвижными выставками, диорамами и панорамами. В 1934 году Греков приступает к работе над первой советской панорамой «Перекоп», но закончить эту работу ему было не суждено: в том же году он скоропостижно скончался, прожив всего лишь 52 года.

Прижизненным классиком советского искусства стал Юрий Иванович Пименов (1903—1977). Его творческая деятельность была многосторонней: он писал картины, занимался монументальным искусством, работал в станковой графике, в области иллюстрации, создавал плакаты и афиши, был художником театра, кино и телевидения, пробовал себя в скульптуре.

Образование Пименов получил на графическом факультете Высших художественно-технических мастерских (далее — ВХУТЕМАС) в мастерской В.А. Фаворского. В 1925 году он стал одним из организаторов Общества станковистов (ОСТ). «Заводская архитектура, подъемные краны — все самоновейшее, самонаисовершенное — это было страстью моей», — вспоминал Пименов.

МИТРОФАН ГРЕКОВ. Трубачи Первой Конной. 1934. Холст, масло. 127 х 157 см. Государственная Третьяковская галерея

ЮРИЙ ПИМЕНОВ. «Даешь тяжелую индустрию!». 1927. Холст, масло. 260 х 212 см. Государственная Третьяковская галерея

ЮРИЙ ПИМЕНОВ. Новая Москва. 1937. Холст, масло. 140 х 170 см. Государственная Третьяковская галерея

ЮРИЙ ПИМЕНОВ. Следы шин. 1944. Картон, масло. 30 х 52 см. Государственная Третьяковская галерея

ЮРИЙ ПИМЕНОВ. Весеннее окно. 1948. Фанера, масло. 42 X 34 см. Астраханская государственная картинная галерея

ЮРИЙ ПИМЕНОВ. Свадьба на завтрашней улице. 1962. Холст, масло. 86 х 80 см. Государственная Третьяковская галерея

«Даешь тяжелую индустрию!» — так назвал он свою картину 1927 года, на которой мы видим рабочих на фоне паровозов. Впрочем, к 1930 годам паровозы исчезают из творчества Пименова, он начинает писать женские портреты («Портрет Л.А. Ереминой»), а также подмосковную природу. «Я хочу сделать лирическое и нарядное искусство», — говорил он, и слова его не расходились с делом. На картине «Новая Москва» мы видим прекрасную незнакомку, которая ведет открытый автомобиль по центру столицы; мы видим ее руки на рулевом колесе, гвоздики у ветрового стекла… (Интересно, что эту же самую композицию художник повторил в 1944 году, но уже в декорациях военного времени.)

На картине «Новая Москва» мы видим прекрасную незнакомку, которая ведет открытый автомобиль по центру столицы; мы видим ее руки на рулевом колесе, гвоздики у ветрового стекла… (Интересно, что эту же самую композицию художник повторил в 1944 году, но уже в декорациях военного времени.)

Пименов был одним из немногих художников, воспевших красоту «молодой» Москвы 1960-х годов. Он изображает неустроенный быт обитателей московских новостроек («Свадьба на завтрашней улице», где по дощатому настилу идут молодожены; «Первые модницы нового квартала», где юные девушки переходят грязь по трубам). Любование городским бытом останется в творчестве Пименова до его последних дней.

Талантливым живописцем, чьи полотна можно сравнить с бравурной музыкой И.О. Дунаевского, был Александр Александрович Дейнека (1899— 1969). Почти все произведения Дейнеки будто переполнены кипучей энергией и молодым задором. Дейнеке были чужды пассивность и созерцательность.

Он учился на полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа. В 1920-е годы работал в плакатной и журнальной графике (в журналах «Безбожник у станка», «Прожектор» и других). В 1928 году, к 10-летию Красной Армии, Дейнека пишет свое первое художественное полотно «Оборона Петрограда».

В 1920-е годы работал в плакатной и журнальной графике (в журналах «Безбожник у станка», «Прожектор» и других). В 1928 году, к 10-летию Красной Армии, Дейнека пишет свое первое художественное полотно «Оборона Петрограда».

К теме Гражданской войны художник обращается и в тридцатые годы в таких картинах, как «Наемники интервентов» и «На допросе». Но все же основными героями его полотен в эти годы были современные ему люди. Большое внимание в картинах Дейнеки уделялось спорту. Спортсмены на полотнах художника — это воплощение силы, здоровья, радости… Словом, «в здоровом теле здоровый дух». Персонажи Дейнеки — подтянутые и энергичные юноши и девушки (картина «Эстафета по

кольцу “Б”», и мозаика «Лыжники», и скульптура «Бегущая спортсменка»).

В эпоху рассвета творческого гения художника основными персонажами его полотен были все те же молодые его современники. Дейнека пишет такие картины, как «Игра в мяч», «Купающиеся девушки», «Бег». Дейнека много ездит по стране, и результа том его творческих командировок становятся все новые и новые картины («Перед спуском в шахту», «На стройке новых цехов», «Текстильщицы»). Особенное значение в творчестве художника имели его поездки в Крым. Именно там он написал свое известное полотно «Будущие летчики». Ездил Дейнека и за границу — в Америку, Францию, Италию (картины зарубежного цикла: «Улица в Риме», «Тюильри», «Негритянский концерт» и другие).

Особенное значение в творчестве художника имели его поездки в Крым. Именно там он написал свое известное полотно «Будущие летчики». Ездил Дейнека и за границу — в Америку, Францию, Италию (картины зарубежного цикла: «Улица в Риме», «Тюильри», «Негритянский концерт» и другие).

Новый этап в творчестве художника был связан с мозаикой. Дейнеке предложили выполнить мозаичные плафоны для станции метро «Маяковская» в Москве. Художник с блеском справился с этим заданием, исполнив тридцать пять мозаичных работ.

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Оборона Петрограда. 1928. Повторение 1964 года. Холст, масло. 209 х 247 см. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Левый марш. 1941. Холст, масло 140 х 330 см. Государственный Литературный музей, Москва

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Текстильщицы. 1927 Холст, масло. Музей на крейсере «Аврора», Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Оборона Севастополя. 1942 Холст, масло. 200 х 400 см Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года. 1941. Холст, масло. 92 х 136 см. Государственная Третьяковская галерея

Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года. 1941. Холст, масло. 92 х 136 см. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. На просторах подмосковных строек. 1949 Холст, масло. 250 х 300 см. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Сбитый ас. 1943. Холст, масло. 283 х 188 см. Музей на крейсере «Аврора», Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Раздолье. 1944 Холст, масло. 204 х 300 см. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Донбасс. 1947. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Доярка. 1959. Холст, масло. 163 х 132 см. Иркутский областной художественный музей

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. В Крыму. 1956. Холст, масло. 192 х 128 см. Государственный музей искусств Республики

Казахстан, Алматы

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. На женском собрании. 1937. Холст, масло. 170 х 265 см. Челябинская областная картинная галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Эстафета по кольцу «Б». 1947. Холст, масло 199 х 299 см. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Крымские пионеры. 1934. Холст, масло. 100 х 80 см. Пермская государственная картинная галерея

Крымские пионеры. 1934. Холст, масло. 100 х 80 см. Пермская государственная картинная галерея

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. Баскетбол. 1962. Холст, масло 100 х 75 см. Музей изобразительного искусства, Комсомольск-на-

Амуре

В годы Великой Отечественной войны Дейнека написал такие полотна, как «Оборона Севастополя», «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года». Вслед за этими картинами появляется еще целый ряд произведений («Тревожные ночи», «Сбитый ас» и другие). В 1941—1946 годах Дейнека создал серию «Москва военная» («Площадь Свердлова в декабре 1941 года», «Вечер. Патриаршие пруды. 1941 год», «Танки идут на фронт» и другие). В 1945 году художником была исполнена акварель «Берлин в день подписания декларации».

После войны Дейнека снова обращается к изображению мирных будней страны («Донбасс», «На просторах подмосковных строек», «Тракторист» и другие). Пишет Дейнека и пейзажи (например, «Под Курском. Река Тускорь»).

Последние годы жизни художник посвятил монументальному искусству. Он расписывает Челябинский театр оперы и балета, делает мозаики для здания Московского университета, оформляет павильон СССР на Международной выставке в Брюсселе. В 1964 году за серию мозаик «Люди страны Советов» («Хорошее утро», «Хоккеисты», «Доярка», «Красногвардеец») Дейнека получил Ленинскую премию.

Он расписывает Челябинский театр оперы и балета, делает мозаики для здания Московского университета, оформляет павильон СССР на Международной выставке в Брюсселе. В 1964 году за серию мозаик «Люди страны Советов» («Хорошее утро», «Хоккеисты», «Доярка», «Красногвардеец») Дейнека получил Ленинскую премию.

До конца жизни замечательный художник оставался верен теме молодости и спорта. Незадолго до смерти он написал картину «Юность» — светлое, оптимистическое полотно: юная спортсменка стремительно преодолевает высоту установленной планки.

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА Москва. 1952. Холст, масло 130 х 200 см. Волгоградский музей изобразительных искусств

АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА Снегурочка. 1954. Холст, масло 113 х 100,5 см. Тамбовская областная картинная галерея

Близким Дейнеке по духу и манере творчества был художник Александр Николаевич Самохвалов (1894—1971). «Я художник, живущий взволнованной эмоциональной жизнью современности», — говорил он о себе.

Творческий путь художника начался в 1919 году, когда он поступил в Петрограде в мастерскую К. С. Петрова-Водкина. В 1921 году Самохвалов вместе со своим учителем совершил путешествие в Самарканд, откуда вернулся уже вполне сложившимся художником, о чем говорят его картины самаркандского периода («Шах-и-Зинда», «У источника. Самарканд», «Бессонница» и другие).

С. Петрова-Водкина. В 1921 году Самохвалов вместе со своим учителем совершил путешествие в Самарканд, откуда вернулся уже вполне сложившимся художником, о чем говорят его картины самаркандского периода («Шах-и-Зинда», «У источника. Самарканд», «Бессонница» и другие).

Но излюбленной темой в творчестве Самохвалова стали не восточные мотивы, а образы советских девушек — радостные, полные молодого задора и огня: «Портрет маслодела Марии Ивановны Голубевой», «Девушка с граблями», «Осоавиахимовка», «Спартаковка», «Физкультурница с букетом»…

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Ремонт паровоза. 1931. Холст, масло 82,5 х 86 см. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Метростроевка со сверлом. 1937. Холст, масло 105 х 130 см. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Девушка в футболке. 1932. Холст, масло, темпера 102×64 см. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Осоавиахимовка. 1932. Холст, масло. 120 х 116 см. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Советская физкультура. 1937. Холст, масло. 121х121 см. Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Советская физкультура. 1937. Холст, масло. 121х121 см. Нижнетагильский музей изобразительных искусств

АЛЕКСАНДР САМОХВАЛОВ. Метростроевка у бетоньерки. 1937. Холст, масло. 202 х 130 см. Волгоградский музей изобразительных искусств

Наиболее известное произведение этого ряда, конечно же, «Девушка в футболке». Моделью художнику послужила учительница Евгения Петровна Адамова. Картина имела огромный успех — и не только в России, но и в Париже, где в 1937 году на Международной выставке была отмечена золотой медалью. Тогда же за панно «Советская физкультура», выполненное для советского павильона, и за иллюстрации к «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина Самохвалов получил два Гран-при Международной выставки.

Были у художника и чисто официальные полотна («С.М. Киров принимает парад физкультурников», «Появление В.И. Ленина на Всероссийском съезде Советов», «С.М. Киров и И.В. Сталин на Волховстрое» и другие), были и чисто личные, например, серия портретов жены, были и пейзажи («Аллея Керн» и другие).

Умер художник в Ленинграде, где его похоронили.

Говоря о русской живописи первой половины XX века, нельзя не рассказать о таком крупнейшем художнике, как Аркадий Александрович Пластов.

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Колхозный праздник. 1938. Холст, масло. 188 х 307 см. Государственный Русский музей

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ Едут на выборы. 1947. Холст, масло 295x 221 см. Государственная Третьяковская галерея

Он родился в деревне Прислониха Симбирской губернии. В Москве, куда его привела тяга к искусству, ему не сразу удалось поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества, произошло это лишь через два года. Октябрьские события застали Пластова на третьем курсе. Ни о какой учебе, конечно же, больше не могло быть и речи. И начинающий художник вернулся в родную Прислониху. Здесь его избрали в сельсовет, затем в комитет бедноты, дали земельный надел… И Пластов начал «жить-поживать» вполне по-крестьянски, впрочем, не бросая и занятий живописью… В 1931 году у Пластова случилось самое большое несчастье, которое только может случиться с художником, — во время пожара сгорели все его работы. Пластову было к тому времени без малого сорок лет. Пришлось начинать все сначала. И он начал. И еще через сорок лет число его произведений приблизилось к десяти тысячам.

Пластову было к тому времени без малого сорок лет. Пришлось начинать все сначала. И он начал. И еще через сорок лет число его произведений приблизилось к десяти тысячам.

В ряд выдающихся русских художников Пластова поставили его лирические работы. Например, «Весна» — молодая женщина на минуточку выбежала из бани, чтобы укутать маленькую дочку. На полотне мастерски переданы прозрачность воздуха, красота обнаженного женского тела… В дальнейшем Пластов создал много картин, исполненных радостного отношения к окружающему миру. К таким картинам относятся и «Лето», и «Полдень», и портреты колхозников и колхозниц, деревенских мальчишек и девчонок («Девушка с велосипедом», «Девушка с граблями», «Ванюшка Репин» и другие).

Умер замечательный художник А.А. Пластов там же, где и родился, — в деревне Прислониха.

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Фашист пролетел. 1942. Холст, масло. 138 х 185 см. Государственная Третьяковская галерея

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Первый снег. Сумерки. 1938-1939. Холст, масло. 57 х 74 см. Частное собрание

57 х 74 см. Частное собрание

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Сенокос. 1945. Холст, масло. 193 х 232 см. Государственная Третьяковская галерея

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Деревенский март. 1964. Холст, масло. 114 х 170 см. Ульяновский областной художественный музей

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Весна. 1954. Холст, масло. 210 х 123 см. Государственная Третьяковская галерея

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Первый снег. 1946. Холст, масло. 146 х 113 см. Тверская областная картинная галерея

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Жатва. 1945. Холст, масло. 166 х 219 см. Государственная Третьяковская галерея

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Родник. 1952. Холст, масло. 221 х 121 см. Государственная картинная галерея Армении, Ереван

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Полдень. 1961. Холст, масло. 174 х 231 см. Государственный Русский музей

АРКАДИЙ ПЛАСТОВ. Ужин трактористов. 1961. Холст, масло. 200 х 167 см. Государственная Третьяковская галерея

Не менее замечательным художником советского времени был Павел Дмитриевич Корин (1892—1967).

Будущий живописец Корин родился в знаменитом селе Палехе в семье потомственных иконописцев. Учился в иконописной школе в Палехе, окончил ее со званием мастера-иконописца. Затем учился в Училище живописи, ваяния и зодчества у К.А. Коровина и Л.О. Пастернака. В 1911 году перебрался в Москву, где стал помощником М.В. Нестерова в работе над росписью церкви Марфо-Мариинской обители.

Учился в иконописной школе в Палехе, окончил ее со званием мастера-иконописца. Затем учился в Училище живописи, ваяния и зодчества у К.А. Коровина и Л.О. Пастернака. В 1911 году перебрался в Москву, где стал помощником М.В. Нестерова в работе над росписью церкви Марфо-Мариинской обители.

Корин специально поступил на работу в анатомический театр Московского университета, чтобы изучить анатомию человека. «Я должен знать архитектуру человека, — писал художник, — его пропорции, костяк и мускулатуру, те незыблемые, вечные законы его построения, тот абсолют его архитектуры, которые так хорошо знали великие мастера прошлого».

Первые послеоктябрьские годы Корин занимался преподавательской деятельностью, создавал плакаты, рисовал вывески… В 1923 году он вместе со своим братом совершил путешествие по Северу — посетил Вологду, Новгород, Ферапонтов монастырь… Изучал там росписи в церквях, делал зарисовки церковной утвари…

В 1925 году Корин нашел свою главную тему. Весной того года умер патриарх Тихон, и художник задумал изобразить крестный ход во время похорон патриарха. Он начал делать подготовительные этюды к картине, которую назвал «Реквием». Одновременно с этим Корин создает первую свою крупную работу — пейзаж «Моя родина» (вид на Палех издали). Позднее им были созданы такие шедевры, как «Юродивый», «Слепой», «Отец и сын».

Он начал делать подготовительные этюды к картине, которую назвал «Реквием». Одновременно с этим Корин создает первую свою крупную работу — пейзаж «Моя родина» (вид на Палех издали). Позднее им были созданы такие шедевры, как «Юродивый», «Слепой», «Отец и сын».

По заказу Комитета по делам искусства Корин создал галерею выдающихся деятелей русской культуры: художника М.В. Нестерова, актера В.И. Качалова, пианиста К.Н. Игумнова, чуть позднее — художников М.С. Сарьяна, Кукрыниксов и другие.

Во время Великой Отечественной войны Корин создает триптих, посвященный Александру Невскому. Центральная часть его изображает прославленного русского полководца в шлеме и с огромным мечом в руках. После войны, в 1948 году, Корин написал портреты маршалов Г.К. Жукова и Ф.И. Толбухина.

В последние годы жизни Корин задумал большой триптих, изображающий прошлое Древней Руси, но успел написать только его центральную часть; сюжет художник взял из летописного рассказа о Данииле Галицком, раненном в грудь в битве на Калке.

ПАВЕЛ КОРИН. Отец и сын. 1931. Холст, масло. 204 х 142 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Северная баллада. 1943. Холст, масло. 275 х 250 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Портрет маршала Георгия Константиновича Жукова. 1945. Холст, масло. 107 х 97 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Александр Невский. 1942. Холст, масло. 275 х 142 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Портрет Ренато Гуттузо. 1961. Холст, масло. 115 х 113 см. Государственный Русский музей

ПАВЕЛ КОРИН. Портрет М.К. Холмогорова. 1944. Холст, масло. 106 х 100 см. Государственный музей искусств Республики Казахстан, Алматы

ПАВЕЛ КОРИН. Портрет художников Кукрыниксов. 1957-1958. Холст, масло. 140 х 190 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Портрет С.Т. Коненкова. 1947. Холст, масло. 108 х 100 см. Государственная Третьяковская галерея

ПАВЕЛ КОРИН. Русь уходящая. 1935-1959. Эскиз. Бумага, гуашь. 64 х 107 см. Государственная Третьяковская галерея

Эскиз. Бумага, гуашь. 64 х 107 см. Государственная Третьяковская галерея

«Певцом родной природы» назвал писатель К. Паустовский замечательного русского живописца Николая Михайловича Ромадина (1903—1987). Сам же художник писал о себе так: «Моя любовь к природе, ко всем этим веточкам, елочкам, глухому лесу, тихой воде, бурно-весеннему щебетанью воробьев, карканью ворон, крику сороки и вечно-вечному журчанью ручья наполняет мое сердце смыслом сущего…».

Н.М. Ромадин учился в Москве во ВХУТЕМАСе, в 1929 году вступил в АХРР. Написал такие картины, как «Интервенция», «Прифронтовой ревком», задумал большое полотно «Чапаев», для которого ему позировал сын Чапаева.

Ромадину нравилась жизнь большого города, сам он был человеком франтоватым, с «шиком» носившим шляпы, перчатки и галстук. Эта привычка сохранилась у него на всю жизнь (по воспоминаниям его сына, тоже ставшего впоследствии замечательным художником, Ромадин даже в дремучем лесу работал в галстуке и белой рубашке). И кто знает, как бы сложилась судьба талантливого живописца, если бы персональную выставку Ромадина не посетил М. В. Нестеров. Великий художник внимательно осмотрел все картины и посоветовал Ромадину писать исключительно пейзажи.

В. Нестеров. Великий художник внимательно осмотрел все картины и посоветовал Ромадину писать исключительно пейзажи.

Мудрый совет Нестерова стал решающим в жизни Ромадина.

По воспоминания сына, Ромадин разрезал и сжег все свои жанровые холсты, находившиеся в мастерской. Из его искусства напрочь исчезло всякое глубокомыслие жанровых картин. Художник полностью «уходит в пейзаж», причем этот пейзаж — без всяких примет цивилизации. Вскоре появляется его пейзажный цикл: «Волга — русская река». (Позднее Ромадин придаст своим картинам несколько сказочный оттенок: «Берендеев лес», «Затопленный лес».) Далее художник пишет серию «Четыре времени года», картины «Весенний воздух», «Весенние заморозки»… Эти волшебные полотна по праву считаются шедеврами русской живописи, что ставит имя Ромадина в один ряд с именами великих русских пейзажистов — Поленова и Левитана.

НИКОЛАЙ РОМАДИН. Керженец. 1946. Холст, масло. 52 х 98 см. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ РОМАДИН. Свежий ветер. 1954. Холст, масло. 53 х 74 см. Государственная Третьяковская галерея

Свежий ветер. 1954. Холст, масло. 53 х 74 см. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ РОМАДИН. Mopосит. Лошадки. 1971. Холст, масло. 60 х 70 см. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

НИКОЛАЙ РОМАДИН. Весенний дождь. 1967. Картон, масло. 83 х 100 см. Рязанский государственный областной художественный музей

НИКОЛАЙ РОМАДИН Воспоминание о Венецианове. 1977-1978. Холст, масло. Частное собрание

Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля (1872—1957) за свою долгую творческую жизнь написал более тысячи картин и этюдов. Писал художник в основном лирические пейзажи, продолжая и развивая традиции русского лирического пейзажа конца XIX века.

Родился талантливый живописец в селе Крынки близ Белыничей (ныне Могилевская область в Белоруссии) в семье помещика. Сначала учился в Киевской рисовальной школе, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где одним из его преподавателей был В.Д. Поленов. В 1908 году за картину «Дни ранней весны» Бялыницкий-Бируля получает звание академика живописи. А в 1909 году художник удостаивается золотой медали Международной художественной выставки в Мюнхене за картину «Час тишины. Озеро Удомля». Наиболее известные его полотна начала века: «Зимний сон», «Вечные снега», «Весна». О последней картине И.Е. Репин писал Бялыницкому-Бируле: «Я так привык освежаться душой перед Вашими живыми веяниями правды, простоты и свободы».

В 1908 году за картину «Дни ранней весны» Бялыницкий-Бируля получает звание академика живописи. А в 1909 году художник удостаивается золотой медали Международной художественной выставки в Мюнхене за картину «Час тишины. Озеро Удомля». Наиболее известные его полотна начала века: «Зимний сон», «Вечные снега», «Весна». О последней картине И.Е. Репин писал Бялыницкому-Бируле: «Я так привык освежаться душой перед Вашими живыми веяниями правды, простоты и свободы».

После событий 1917 года В.К. Бялыницкий-Бируля продолжает развивать свой любимый жанр русского лирического пейзажа («Лед прошел», «Задумчивые дни осени»). Художник пишет и «мемориальные пейзажи», то есть запечатлевает на полотнах места, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей культуры: это серии картин с видами Ясной Поляны, Пушкинских Гор, усадьбы П.И. Чайковского в Клину.

В 1930-е годы Бялыницкий-Бируля совершает поездки в Заполярье, где пишет полотна, проникнутые величием и суровостью северной природы. С этими его работами контрастируют другие полотна мастера, написанные в средней полосе России, с нежным колоритом и столь же нежными названиями: «Весенняя травка», «Серенький денек» и другие.

С этими его работами контрастируют другие полотна мастера, написанные в средней полосе России, с нежным колоритом и столь же нежными названиями: «Весенняя травка», «Серенький денек» и другие.

Летом 1947 года художник пишет ряд пейзажей Белоруссии, с природой которой он был хорошо знаком с самого детства (например, «Белоруссия. Вновь зацвела весна»).

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ. Серый день. Холст, масло. 71 х 106,5 см. Государственный Русский музей

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ. Весна. 1899. Холст, масло. 104 х 81 см. Киевский музей русского искусства

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ. Час тишины. Озеро Удомля. 1911. Холст, масло. 94 х 131 см. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ. Ранняя весна. 1953. Холст, масло. 53 х 71 см. Ставропольский краевой музей изобразительного искусства

ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ. Ранняя весна. 1902. Холст, масло. 71,5 х 106 см. Сумской областной художественный музей

Кисть Бялыницкого-Бирули легка и лирична, картины-пейзажи светлы и поэтичны. Особенно любил художник писать раннюю весну — пробуждение природы к новой жизни.

Особенно любил художник писать раннюю весну — пробуждение природы к новой жизни.

Творческая жизнь Бялыницкого-Бирули сложилась в целом удачно. А вот личная жизнь, в отличие от его полотен, была окрашена не в лирические, а в трагические тона. Жена художника рано умерла от чахотки, а дочь утонула, купаясь в озере. Это, конечно же, не могло не отразиться на здоровье Бялыницкого-Бирули — последние свои вещи он писал, будучи уже тяжело больным человеком. Но даже эти его картины столь же поэтичны и светлы, как светла и поэтична ранняя весна, которую художник так проникновенно изображал на своих полотнах и любовь к которой пронес через всю свою жизнь.

Поистине незаурядным было творчество еще одного художника советской эпохи — Николая Михайловича Чернышева (1885—1973). Чернышев был и живописцем, и графиком, и монументалистом, и педагогом, и автором трудов, посвященных технологии фресковой живописи… В начале своего творческого пути Чернышев учился у К.А. Коровина, был участником легендарной группы «Маковец», попробовал все стили и формы в поисках собственной темы и языка. Его рисунки к «Мифологической азбуке» критика назвала «чудом графической поэзии».

Его рисунки к «Мифологической азбуке» критика назвала «чудом графической поэзии».

В середине двадцатых годов Чернышев обретает свою тему, благодаря которой его картины узнаются с первого взгляда. Вот как определил ее сам художник: «Мой основной жанр — девочки-подростки в очаровании переходного возраста от детства к девичеству, полные строгости, чистоты и грации, спорящей с красотой антиков, но сами еще не осознающие своей красоты». В эти годы Чернышевым был создан целый ряд пленительных девичьих образов — хрупких, чистых, нежных… («Девочка с козленком», «Белье полощут», «Заплетает косу»). Героини полотен художника тонки и угловаты, но именно в этом он видит особую духовность девичьего образа, что помогает его творческому воображению проводить параллели с древнерусскими церковными росписями.

Помимо поэтических образов девочек-подростков, Чернышева привлекала теория и практика монументального искусства. Занимался художник и пейзажной живописью. Обращался он также к автопортрету, да и просто портрету, изображая близких ему по духу людей. Кроме того, Чернышев глубоко изучил древнерусскую живопись, в результате чего им были написаны две книги: «Техника стенных росписей» и «Искусство фрески в Древней Руси». В конце 1950-х годов Чернышев обратился к мозаике (мозаичная композиция «Девочка с голубем»).

Кроме того, Чернышев глубоко изучил древнерусскую живопись, в результате чего им были написаны две книги: «Техника стенных росписей» и «Искусство фрески в Древней Руси». В конце 1950-х годов Чернышев обратился к мозаике (мозаичная композиция «Девочка с голубем»).

За что бы ни брался замечательный художник, везде он достигал замечательных результатов. Время словно было не властно над мастером. Одинаково прекрасны и классический портрет писателя Кнута Гамсуна, написанный Чернышевым в 1913 году, и самаркандские пейзажи, созданные художником уже в 1940-х годах в эвакуации.

Когда Чернышеву исполнилось 75 лет, он решил написать цикл работ «Мастера московской школы». И энергично взялся за дело, создавая образы Андрея Рублева, Даниила Черного, Алипия Печерского.

Судьба подарила художнику долгую жизнь, он прожил 88 лет. Одна из последних записей в дневнике Чернышева гласит: «Жизнь моя затянулась как будто для того, чтобы я испытал все стадии бед и удач, горького несчастья и беспредельного счастья, нищеты и неожиданного богатства на закате, когда начали угасать последние лучи света…».

А в одной из своих рукописей Чернышев написал: «Душа художника — словно эолова арфа. Надо чутко прислушиваться к хаосу звуков, чтобы найти один созвучный себе. И искать его надо не ради оригинальности, а для выявления своих образов, своих эмоций, из которых складывается лицо художника».

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ. Венера. 1918

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ. Ночь на озере Сенеж. 1949. Холст, масло. 75 х 125 см

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ. Земной рай. Холст, масло. Центральный дом художника, Москва

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ. А. Рублев и Д. Черный. 1960. Холст, масло. 81 х 132 см. Пермская государственная картинная галерея

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ. Дионисий с сыновьями на Бородавском озере. Холст, масло Частное собрание

Под этими словами Чернышева вполне мог бы подписаться и другой выдающийся русский художник — Николай Петрович Крымов (1884—1958).

Когда Крымов учился всего лишь на втором курсе Училища живописи, ваяния и зодчества, его этюд «Крыши под снегом» был приобретен Третьяковской галереей. К моменту окончания училища в 1911 году, Крымов был уже известным художником. Первыми его картинами стали «Солнечный день», «Снегири», «После весеннего дождя». Крымов любил писать воду и отражения в ней. А любимыми художниками Крымова были И.Е. Репин и И.И. Левитан, что, в конечном счете, и определило дальнейшее развитие Крымова именно как художника реалистического направления.

К моменту окончания училища в 1911 году, Крымов был уже известным художником. Первыми его картинами стали «Солнечный день», «Снегири», «После весеннего дождя». Крымов любил писать воду и отражения в ней. А любимыми художниками Крымова были И.Е. Репин и И.И. Левитан, что, в конечном счете, и определило дальнейшее развитие Крымова именно как художника реалистического направления.

В 1926 году Крымов сформулировал свою известную теорию «общего тона»: суть живописи не краска, а именно тон. В качестве примера Крымов приводил горящую спичку на фоне освещенной солнцем стены. Опираясь на свою теорию, художник написал множество прекрасных пейзажей («Вечер в Звенигороде», «Пейзаж. Летний день», «Домик в Тарусе», «Перед сумерками», «Вечер»).

В начале двадцатых годов художник все летние месяцы живет и работает под Москвой, в Звенигороде. Именно в это время у него появляется тема русской деревни («Русская деревня», «Вечер в деревне»).

Последний период жизни и творчества Крымова связан с Тарусой. В полотнах тарусского периода тонко схвачена жизнь маленького городка. И, конечно же, во многих тарусских пейзажах Крымова присутствует красавица Ока («Поленово. Река Ока», «Вечер», «Перед сумерками» и другие).

В полотнах тарусского периода тонко схвачена жизнь маленького городка. И, конечно же, во многих тарусских пейзажах Крымова присутствует красавица Ока («Поленово. Река Ока», «Вечер», «Перед сумерками» и другие).

Со второй половины тридцатых годов художник, будучи уже больным человеком, вынужден работать дома. Из окон его московской квартиры, расположенной на четвертом этаже, видны крыши старых московских особняков. И художник создает целый цикл полотен под условным названием «Крыши», в который входят такие произведения, как «Зима. Крыши», «Крыши под снегом» и другие. Из-за болезни художнику и в Тарусе приходилось довольствавоваться только видами, открывавшимися из окна его мастерской. Так были написаны полотна «Жаркий день», «Таруса. Сарай» и другие.

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. К весне. 1907. Холст, масло. 52 х 71 см. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Летний день. 1914. Холст, масло. 125 х 178 см. Астраханская государственная картинная галерея

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Зимний пейзаж. 1919. Холст, масло. 54 х 56 см. Саратовский государственный художественный музей

Зимний пейзаж. 1919. Холст, масло. 54 х 56 см. Саратовский государственный художественный музей

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Московский пейзаж. Радуга. 1908. Холст, масло. 59 х 69 см. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Пейзаж с женской фигурой в красном. 1910-е. Холст, масло. 91 х 130 см. Тульский музей изобразительных искусств

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. У мельницы. 1927. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Когда цветут липы. 1947. Холст, масло. 57 х 70 см. Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ КРЫМОВ. Зимний вечер. 1919. Картон, масло. 40 х 59,5 см. Государственный музей изобразительных искусств. Республики Татарстан, Казань

На протяжении трех десятилетий, в двадцатые-сороковые годы, ведущим баталистом СССР был Михаил Иванович Авилов (1882—1954). Он в качестве вольнослушателя учился в Академии художеств, где его учителями были известные русские баталисты Ф.А. Рубо и Н.С. Самокиш. В годы учебы Авилов также проявлял интерес и к исторической живописи. Его дипломной работой в Академии стала картина «Царевич Иван на прогулке». Еще в студенческие годы Авилов начал принимать участие в выставках Академии.

Его дипломной работой в Академии стала картина «Царевич Иван на прогулке». Еще в студенческие годы Авилов начал принимать участие в выставках Академии.

После 1917 года художник жил в Тюмени, занимаясь оформлением города во время праздников. В 1921 году вернулся в Петроград, в 1923 стал членом АХРР Тогда же он приобретает известность как баталист. Наиболее известные его работы — «Рабочие привозят Пугачеву пушки», «Прорыв польского фронта армией Буденного в 1920 году», «Сибирские партизаны». Самым значительным произведением Авилова является работа «Поединок на Куликовом поле», в основу которой положено предание о поединке двух богатырей перед знаменитой битвой. Художнику удалось передать психологически яркие образы противников и напряженность поединка.

МИХАИЛ АВИЛОВ. Разоружение частей Колчаковской армии. 1926. Фанера, масло. 46 х 49 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

МИХАИЛ АВИЛОВ. Поединок на Куликовом поле. 1943. Холст, масло. 327 х 557 см. Государственный Русский музей

МИХАИЛ АВИЛОВ. Царевич Иван на прогулке

Царевич Иван на прогулке

Говоря о советской живописи XX века, нельзя не упомянуть и о таком интересном явлении в нашем изобразительном искусстве, как Кукрыниксы. Кукрыниксы — это псевдоним, состоящий из первых слогов фамилий трех талантливых живописцев: Михаила Васильевича Куприянова (1903—1991), Порфирия Никитича Крылова (1902—1990) и Николая Александровича Соколова (1903—2000). Этот творческий коллектив занял заметное место в русском искусстве и получил, без преувеличения, всемирную известность.

Художники, еще до того как стать Кукрыниксами, учились в московском ВХУТЕМАСе—ВХУТЕИНе, во время работы над стенной газетой которого и сложилось их творческое содружество. Начиная с двадцатых годов Кукрыниксы выступали как иллюстраторы. Ими были проиллюстрированы произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», позднее «Дама с собачкой» и другие произведения А.П. Чехова, а также романы «Мать» М. Горького и «Дон Кихот» Сервантеса.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов Кукрыниксы выпустили несколько альбомов с карикатурами на писателей (также рисовали они карикатуры и на бытовые темы). С 1933 года художники — постоянные карикатуристы газеты «Правда». В том же, 1933 году Кукрыниксы исполнили серию «Лицо врага» — цикл карикатур на белогвардейских генералов. Отечественная война дала художникам темы для больших картин: «Таня», «Бегство фашистов из Новгорода», «Конец». В последней картине предпринята попытка совместить жизненное изображение с карикатурным.

С 1933 года художники — постоянные карикатуристы газеты «Правда». В том же, 1933 году Кукрыниксы исполнили серию «Лицо врага» — цикл карикатур на белогвардейских генералов. Отечественная война дала художникам темы для больших картин: «Таня», «Бегство фашистов из Новгорода», «Конец». В последней картине предпринята попытка совместить жизненное изображение с карикатурным.

В годы войны наряду с карикатурами Кукрыниксы выпустили ряд плакатов, самый известный из которых — плакат 1941 года «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» с карикатурой на Гитлера.

После войны Кукрыниксы «ударили по бракоделам и взяточникам».

«Наш коллектив, по правде говоря, состоит из четырех художников: Куприянова, Крылова, Соколова и Кукрыниксы», — писали они. И это было правдой: каждый из них работал и самостоятельно, преимущественно в пейзажной живописи.

За политические карикатуры и плакаты Кукрыниксы были удостоены Сталинской премии в 1942 году и Ленинской премии в 1965 году.

Судьба подарила Кукрыниксам жизненное и творческое долголетие. Самый последний из Кукрыниксов — Н.А. Соколов — скончался в 2000 году, прожив 97 лет. До последних дней своей жизни он продолжал работать.

Самый последний из Кукрыниксов — Н.А. Соколов — скончался в 2000 году, прожив 97 лет. До последних дней своей жизни он продолжал работать.

КУКРЫНИКСЫ. Таня. 1942-1947. Холст, масло. 159 х 241 см. Государственная Третьяковская галерея

КУКРЫНИКСЫ. Бегство фашистов из Новгорода. 1944-1946. Холст, масло. Государственный Русский музей

КУКРЫНИКСЫ. Конец. 1947-1948 Холст, масло. 200 х 251 см. Государственная Третьяковская галерея

Пожалуй, самым именитым художником советского времени являлся Александр Михайлович Герасимов (1881—1963). Он был действительным членом Академии художеств СССР, доктором искусствоведения, четырежды лауреатом Сталинской премии, председателем правления Московского отделения Союза художников, председателем оргкомитета Союза советских художников. Когда в 1947 году была создана Академия художеств СССР, А.М. Герасимов стал ее первым президентом.

Начало творческой деятельности Герасимова относится к 1903 году, когда он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его наставником был крупнейший русский живописец К.А. Коровин. В 1915 году Герасимов окончил училище со званием художника 1-й степени и архитектора. В период обучения он занимался главным образом пейзажной живописью («Рожь покосили», «Белеет ночь»). После октябрьских событий Герасимов в своем родном Козлове (ныне Мичуринск) участвует в создании праздничного убранства города в честь различных революционных торжеств. В 1925 году художник возвращается в Москву и вступает в АХРР.

Его наставником был крупнейший русский живописец К.А. Коровин. В 1915 году Герасимов окончил училище со званием художника 1-й степени и архитектора. В период обучения он занимался главным образом пейзажной живописью («Рожь покосили», «Белеет ночь»). После октябрьских событий Герасимов в своем родном Козлове (ныне Мичуринск) участвует в создании праздничного убранства города в честь различных революционных торжеств. В 1925 году художник возвращается в Москву и вступает в АХРР.

Герасимов — автор обширнейшей ленинианы («В.И. Ленин на трибуне», «Выступление В.И. Ленина на пленуме Моссовета 20 ноября 1922 года»). Как писала пресса прошлых лет, «художник воссоздал полный революционного пафоса героический образ В.И. Ленина — народного трибуна, пламенного борца, вождя революции, ведущего за собой народ…». Не раз обращался Герасимов в своем творчестве и к образу Сталина («Выступление И.В. Сталина на XVI Съезде партии», «И.В. Сталин делает отчетный доклад на XVIII Съезде ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)»). Есть у Герасимова портреты и других государственных и общественных деятелей. А, что называется, «для души» художник писал лирические этюды, такие как «Деревенская баня» и другие.

Есть у Герасимова портреты и других государственных и общественных деятелей. А, что называется, «для души» художник писал лирические этюды, такие как «Деревенская баня» и другие.

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Семейный портрет Холст, масло. 143 х 175 см. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ Ленин на трибуне. 1930 Холст, масло. 288 х 177 см. Центральный музей В.И. Ленина, Москва

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Большой театр 6 ноября 1947 года. 1948. Холст, масло. 151 х 119 см. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москва

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Гимн Октябрю. 1942. Холст, масло. Государственный Русский музей

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Натюрморт «Розы». 1948 Холст, масло. 107 х 126 см. Государственный музей искусств Республики Казахстан, Алматы

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Вести с целины. 1954. Холст, масло. 182 х 197 см. Новокузнецкий художественный музей

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ. Портрет балерины О. В. Лепешинской. 1939. Холст, масло. 200 х 157 см. Государственная Третьяковская галерея

200 х 157 см. Государственная Третьяковская галерея

Выдающимся советским живописцем был и Исаак Израилевич Бродский (1883—1939). В юности он учился в Одесском художественном училище.

В 1902 году поступил в Петербургскую Академию художеств, где занимался в мастерской И.Е. Репина. Одаренный художник быстро нашел свое место в искусстве как пейзажист. К числу лучших работ Бродского начала века относятся такие работы, как «Опавшие листья», «Зима», «Летний сад». В 1910 году Бродский, живя на Капри у М. Горького, пишет его портрет. По возвращении на родину художник участвует в выставках передвижников, Академии, Союза русских художников…

Бродский является одним из основоположников ленинианы в советской живописи. Первой работой Бродского, посвященной Ленину, стала картина «В.И. Ленин и манифестация», затем художником были написаны такие полотна, как «В.И. Ленин на фоне Кремля», «В.И. Ленин на фоне Волховстроя», «Выступление В.И. Ленина на Путиловском заводе» и, наконец, «В. И. Ленин в Смольном» — самое известное полотно ленинианы Бродского. Писал Бродский и портреты Сталина. Кроме живописных портретов Сталина 1928, 1933 и 1937 годов, художник создал еще и серию графических портретов. Исполнил Бродский и большое количество портретов ряда руководителей страны того времени (Л.М. Кагановича, А.А. Жданова и других).

И. Ленин в Смольном» — самое известное полотно ленинианы Бродского. Писал Бродский и портреты Сталина. Кроме живописных портретов Сталина 1928, 1933 и 1937 годов, художник создал еще и серию графических портретов. Исполнил Бродский и большое количество портретов ряда руководителей страны того времени (Л.М. Кагановича, А.А. Жданова и других).

К наиболее значительным полотнам Бродского относится большая картина «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна», на которой изображено 150 персонажей! Не менее значительна и другая картина мастера — «Расстрел 26 бакинских комиссаров».

Бродский был одним из первых художников, награжденных орденом Ленина. В течение ряда лет он возглавлял Всероссийскую академию художеств.

ИСААК БРОДСКИЙ. Сказка. 1911. Холст, масло. 105 х 185 см. Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

ИСААК БРОДСКИЙ. Автопортрет с дочерью. 1911. Холст, масло. 72 X 99 см. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург

ИСААК БРОДСКИЙ. Зима. 1919—1922. Холст, масло. 80,5 х 186 см. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург

Зима. 1919—1922. Холст, масло. 80,5 х 186 см. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург

ИСААК БРОДСКИЙ. Владимир Ильич Лепин в Смольном. 1930. Холст, масло. 198 х 324 см. Государственная Третьяковская галерея

ИСААК БРОДСКИЙ. Первомайская демонстрация на проспекте 25 Октября. 1934. Холст, масло. 258 х 200 см. Государственная Третьяковская галерея

ИСААК БРОДСКИЙ. Расстрел 26 бакинских комиссаров. Холст, масло. 285 х 176,5 см. Волгоградский музей изобразительных искусств

ИСААК БРОДСКИЙ. Владимир Ильич Лепин в Смольном. 1930

ИСААК БРОДСКИЙ Аллея парка. 1930. Холст, масло. 125 х 108 см. Государственная Третьяковская галерея

ИСААК БРОДСКИЙ. М.В. Фрунзе на маневрах. 1929. Холст, масло. 133 х 93 см. Центральный музей Вооруженных Сил, Москва

Живописцем, творчество которого идеально соответствовало принципам социалистического реализма, был Борис Владимирович Иогансон (1893—1973). Картины его считались образцово-показательными в советской живописи. Учился он в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Очень быстро нашел свое место в АХРР. Писал панорамы строек («На борьбу с разрухой», «Постройка Земо-Авчальской гидроэлектростанции»), создавал картины о новых порядках («Советский суд», «Рабфак идет (Вузовцы)»). Лучшей работой Иогансона считается картина «Допрос коммунистов».

Учился он в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Очень быстро нашел свое место в АХРР. Писал панорамы строек («На борьбу с разрухой», «Постройка Земо-Авчальской гидроэлектростанции»), создавал картины о новых порядках («Советский суд», «Рабфак идет (Вузовцы)»). Лучшей работой Иогансона считается картина «Допрос коммунистов».

В 1937 году художник создал полотно «На старом уральском заводе», за которое получил Сталинскую премию (картина написана не без иронии — в роли злодея-заводчика Иогансон изобразил художника А.М. Герасимова). Не обошел стороной Иогансон и образы Ленина и Сталина. В 1940 году появляется его картина «В.И. Ленин и И.В. Сталин — вожди Октября». В 1950 году Иогансон совместно с группой молодых художников (это была реализация так называемого «бригадного метода»: подмастерья пишут, затем мастер проходится по готовому полотну своей умелой кистью) создает большую картину «Выступление В.И. Ленина на III Съезде комсомола».

В 1951 году Иогансон был назначен директором Государственной Третьяковской галереи. Одно время занимал он пост и президента Академии художеств СССР.

Одно время занимал он пост и президента Академии художеств СССР.

БОРИС ИОГАНСОН. Допрос коммунистов. 1933. Холст, масло. 211 х 279 см. Государственная Третьяковская галерея

БОРИС ИОГАНСОН. На старом уральском заводе. 1937. Холст, масло. 280 х 320 см. Государственная Третьяковская галерея

БОРИС ИОГАНСОН. Рабфак идет (Вузовцы). 1928. Холст, масло. 132 х 109 см. Киевский музей русского искусства

Еще одним известным художником, работающим в стиле социалистического реализма, был Владимир Александрович Серов (1910—1968). В творчестве Серова историко-революционная тема была основной. Учился он в Академии художеств, в аспирантуре у И.И. Бродского. Наиболее известная работа Серова — «Зимний взят». Серов являлся и автором обширной ленинианы: «Приезд В.И. Ленина в Петроград в 1917 году», «В.И. Ленин в штабе Петроградского военного округа», «В.И. Ленин на съезде моряков», «В.И. Ленин провозглашает Советскую власть».

Помимо ленинских образов, Серов создавал героические образы советского человека («Последний патрон», «Балтийский десант» и другие). Значительное место в творчестве Серова занимал и портрет («Портрет редактора партизанской газеты М.Г. Абрамова», «Портрет народного артиста СССР М.О. Рейзена» и другие). Писал художник также своих родных («Портрет матери», «Портрет жены», «Портрет дочери в розовом»). Писал пейзажи («Горки Ленинские Зимний деньс», «Тропинка в березовом лесу» и так далее). Занимался созданием и книжных иллюстраций (поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»), выполнил серию рисунков к «Слову о полку Игореве».

Значительное место в творчестве Серова занимал и портрет («Портрет редактора партизанской газеты М.Г. Абрамова», «Портрет народного артиста СССР М.О. Рейзена» и другие). Писал художник также своих родных («Портрет матери», «Портрет жены», «Портрет дочери в розовом»). Писал пейзажи («Горки Ленинские Зимний деньс», «Тропинка в березовом лесу» и так далее). Занимался созданием и книжных иллюстраций (поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»), выполнил серию рисунков к «Слову о полку Игореве».

В последние годы жизни Серов продолжил свою лениниану. Работал над картиной «В.И. Ленин с рабочими». Но полотно осталось незаконченным. Впрочем, центральный образ картины — образ Ленина — художник все же успел завершить.

ВЛАДИМИР СЕРОВ. Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов. Холст, масло

ВЛАДИМИР СЕРОВ. Ходоки у В.И. Ленина. 1950. Холст, масло. 60 х 58 см. Государственный Исторический музей, Москва

ВЛАДИМИР СЕРОВ. Зимний взят. 1954. Холст, масло. 85 х 70. Государственная Третьяковская галерея

85 х 70. Государственная Третьяковская галерея

ВЛАДИМИР СЕРОВ. Ледовое побоище. 1942. Холст, масло. 200 х 220 см. Пензенская областная картинная галерея

Приверженцем социалистического реализма был еще один ученик И.И. Бродского в Академии художеств — Александр Иванович Лактионов (1910— 1972). Он написал множество тематических картин (например, «На новую квартиру», «Обеспеченная старость»), а также множество парадных портретов (И.И. Бродского, В.И. Качалова и других). Но лучше своего шедевра «Письмо с фронта», написанного в 1947 году, Лактионову так и не суждено было создать. «Письмо с фронта» — это действительно шедевр: картина буквально наполнена солнцем, его лучи пронизывают и небо, и воздух, и волосы девушки…

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Летом. 1951—1954. Холст, масло. 118 х 140 см. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Переезд на новую квартиру. 1952. Холст, масло. 134 х 112 см. Донецкий областной художественный музей

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Письмо с фронта. 1947. Холст, масло. 222 х 155 см. Государственная Третьяковская галерея

Письмо с фронта. 1947. Холст, масло. 222 х 155 см. Государственная Третьяковская галерея

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Портрет академика И.П. Бардина. 1952. Холст, масло. 92 х 72 см. Донецкий областной художественный музей

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Портрет большевика Воеводина. 1950-е. Холст, масло. 94 х 74 см. Новокузнецкий художественный музей

АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. Натюрморт. Игрушки. 1949 Холст, масло. 80 х 100 см. Художественный музей, Горловка

В период индустриализации (тридцатые годы) советское изобразительное искусство приобретает особый характер. Во многих жанрах, и в частности — в пейзаже, происходят изменения. В начале тридцатых годов начинает развиваться так называемый индустриальный пейзаж — на картинах мы видим строительство заводов, фабрик, гидростанций… Одним из зачинателей этого жанра был Григорий Михайлович Шегаль (1889—1956). В 1912 году Шегаль поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств, где учился у таких видных мастеров, как Н.К. Рерих и А. А. Рылов. С 1926 года Шегаль постоянно участвовал в выставках АХРР. Ездил по стройкам первых пятилеток, писал такие картины, как «Уральский металлургический завод», а также многочисленные пейзажи Кузбасса. Наибольшую известность получили два исторических полотна Шегаля — «Расстрел железнодорожников колчаковцами в Кизеле в 1919 году» и «Бегство Керенского из Гатчины в 1917 году». Исполнил Шегаль и огромную картину о Сталине, которая называлась «Вождь, учитель и друг». Работал и в более камерных жанрах — натюрморте и пейзаже («Оливы утром», «Серебряный день. Крым» и другие).

А. Рылов. С 1926 года Шегаль постоянно участвовал в выставках АХРР. Ездил по стройкам первых пятилеток, писал такие картины, как «Уральский металлургический завод», а также многочисленные пейзажи Кузбасса. Наибольшую известность получили два исторических полотна Шегаля — «Расстрел железнодорожников колчаковцами в Кизеле в 1919 году» и «Бегство Керенского из Гатчины в 1917 году». Исполнил Шегаль и огромную картину о Сталине, которая называлась «Вождь, учитель и друг». Работал и в более камерных жанрах — натюрморте и пейзаже («Оливы утром», «Серебряный день. Крым» и другие).

Помимо Г.М. Шегаля, к индустриальной теме обращались и многие другие советские художники — Б.Н. Яковлев, Ю.И. Пименов, А.Н. Самохвалов. Обращался к этой теме и Петр Иванович Котов (1889—1953), который был в числе художников, работавших над диорамой Днепростроя.

ГРИГОРИЙ ШЕГАЛЬ. Бегство Керенского из Гатчины в 1917 году. 1937-1938 Холст, масло. 217 х 259 см. Государственная Третьяковская галерея

ГРИГОРИЙ ШЕГАЛЬ. На эскалаторе. Московское метро. 1941—1943. Холст, масло. 135 х 164 см. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

На эскалаторе. Московское метро. 1941—1943. Холст, масло. 135 х 164 см. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

БОРИС ЯКОВЛЕВ. Транспорт налаживается. 1923. Дерево, масло. 100 х 140 см. Государственная Третьяковская галерея

П.И. Котов родился в семье иконописца, учился в Академии художеств. В 1916 году за работы «Сбор на охоту» и «Письмо с Родины в окопах» получил звание художника и право пенсионерской поездки за границу. С 1922 года жил в Москве. Был членом АХРР. В годы Великой Отечественной войны был ответственным за выпуск «Окон ТАСС» в Пензе. Писал портреты представителей советской интеллигенции. За портрет академика Н.Д. Зелинского получил в 1948 году Сталинскую премию. Известен, в первую очередь, своими индустриальными пейзажами «Домна № 1. Кузнецкстрой» и «ЦЭС. Кузнецкстрой», которые считаются классикой социалистического реализма.

ПЕТР КОТОВ. Портрет маршала Г. К. Жукова. 1945. Холст, масло. 109 х 90 см. Государственный Русский музей

ПЕТР КОТОВ. Домна № 1. Кузнецкстрой. 1980-е

Домна № 1. Кузнецкстрой. 1980-е

ПЕТР КОТОВ. Ударница «Красного Сормова». 1986 Холст, масло. 76,5 х 91,5 см. Харьковский художественный музей

ПЕТР КОТОВ. Лыжницы. 1952. Холст, масло. 66 х 90 см. Брянский областной художественный музей

Эталоном соцреалистических картин считались и полотна Сергея Васильевича Герасимова (1885—1964) — такие как «Клятва сибирских партизан», «Колхозный праздник», «Мать партизана».

С.В. Герасимов учился в Училище живописи, ваяния и зодчества, где его наставниками были С.В. Иванов и К.А. Коровин. Стал членом объединений «Маковец», «Общество московских художников» и АХРР.

Надо сказать, что, хотя герасимовские картины с идеологически выдержанным сюжетом и считаются классикой соцреализма, они вряд ли могут быть причислены к наиболее удачным произведениям художника («Клятва сибирских партизан», «Мать партизана»). Что действительно получалось у художника, так это его небольшие натурные этюды русской природы — тонкие, поэтические, свежие («Зима», «Лед прошел», «Весеннее утро» и другие).